北斎の隣人

北斎の隣人

富次郎は仕事の手がしばらくのあいだ止まっていた。

その心は、自宅の隣に越してきた親子連れのことが頭にあったからだ。

富次郎の住まいは本所界隈にある裏長屋で、独り身の若者である。

「ちょいと、あんちゃん。ぼっとしてないでよ、コハダがもう無いぜ」

「あ、いけねぇ、ごめんなすって」

ハッとした富次郎は、ちゃちゃっと握って出したのがアジで、客をさらに困らせていた。

彼は日本橋にある魚河岸で鮨屋台を出していた。

富次郎が思う親子連れとは変わったふたりで、親の方はくたびれた爺さんのことであるが、その爺さんは朝から晩まで畳にへばりつきながら絵を描いていた。

ある日、富次郎が出掛けに爺さんの部屋の前を横切ると、開け放しの戸から隙間風に吹かれて、ヒラリと一枚の絵が彼の足元に滑り降りてきた。

やや縦長の和紙に描かれていたのは、下書きと思われる簡素なひまわりが一本ひょろりと伸びているものだった。

富次郎は絵に関してはほとんど詳しくないし、爺さんのことも知らないが、思わず感嘆して見入ってしまうほどの出来映えだった。

しかし、ふと絵の端を見ると、太筆で大きく「ぺけ」のバツ印が付いていたのである。

その絵を拾った富次郎は「邪魔するよ」と土間と台所が一緒になった狭い玄関に入ると、そこいら中に、紙くずだけならまだしも、画材だけでなく、食い散らかしの物だったりが至る所に散乱していた。

夏の時分もあって、ムッと臭ってもきていた。

「隣りのもんだけど、これが前に落ちてたよ」

富次郎がひまわりの絵を突き出しても、ふんどし一丁の爺さんは返事も無ければ、木魚のようなツルツル頭を上げることもなかった。

黙々と、ただ畳に這いつくばったまんま、筆を紙の上で走らせているだけである。

そのくせ、汗だけはいっちょ前に背中までかいていて、若々しく肩甲骨が隆起していた。

話す気が無いのならどうだって良いや、こりゃただの変人だと悟った富次郎は「置いてくぜ」と絵を上りかまち辺りに放って出ようとしたときだった。

ちょうど娘の方が帰って来た。

隣りに越して来たのは爺さんと娘のふたりだと分かっていたが、何せ挨拶のひとつもなかったので、娘をちゃんと目の当たりにしたのはその時が初めてだった。

年増な娘も爺さんと同じように、無愛想を全面に大売り出しをしたような顔だ。

最初に富次郎の目に入ったのは、しゃくれなすびみたいに曲がったアゴで、下の歯が上の歯より前に出ていて、歯も黄ばんでおり数本抜け落ちている。

目も左右で大きさがかなり違っていた。

大きく見開いている方の右目は、富次郎が昨日さばいた小ぶりの死んだマグロの目のように白っぽく濁っていた。

鉢合わせだったので富次郎は身のやり場に困ったが、娘の方はふてぶてしく富次郎を「邪魔だ」と言わんばかりに、肩で押しのけるように無理やり入って来た。

ふらっと外へ押し出されてしまった富次郎は「親も親なら子も子だぜ」と、こちらも声には出さなかったが、その眉間にはしっかりと縦じわをこしらえて、そのまま長屋を頭から出て行った。

富次郎は十のときに地方から出て来て江戸前の鮨屋で丁稚奉公をしていた。

そして二年ほど前に日本橋魚河岸で鮨屋台を開いたのと同時に、この裏長屋へ入居してきたのである。

裏長屋の壁は薄いので、隣りの様子を伺うにしても壁に耳を押し付ける必要はない。

前に入っていた若夫婦のときは口喧嘩の内容まで一言一句ハッキリ聞こえてくるし、女房の愚痴だったり、夜の営みでさえも臨場感たっぷりに楽しませてもらえた。

だが爺さんと娘が越して来てからというもの、爺さんの声で「おーい」と聞こえれば、決まって娘の「あいよ」と酒に焼けたようなカスレ声が耳に入る。

爺さんが「おい」と言えば、娘が「あい」と返す、そんなやり取りの繰り返しが聞こえてくるまでであって、他に何の面白味もなかった。

それからしばらくして夏も本番に入り、そこいら中で蝉がやかましくなった頃のことである。

夕暮れといってもまだ暑さが和らぐには早い頃合いだった。

富次郎は用を足しに惣後架へ向かう途中、井戸端に座っている隣りの娘に気が付いた。

娘は相変わらず仏頂面を掲げていたが、今の富次郎はそこに目が行かなかった。

それは娘が着物をはだいて、上半身を晒していたからである。

何をしているのかと思えば、娘は水を張った桶を横に置いて、手拭いを絞っては体をゴシゴシと擦っていた。

それを延々と繰り返していたのである。

自然と富次郎の歩速は緩くなり、娘の体に横目が釘付けになっていた。

富次郎は最初、この暑い時分であるから、汗でも拭き取っているのかと思った。

しかし思っていたよりも白かった娘の肌に、赤い点々が無数にあることに気が付いた。

シラミにでもたかられたであろうか、斑点だらけの身体を、水を絞った手拭いでゴシゴシと擦っていたのである。

ついに富次郎は歩みを止めてしまった。

さっきまでの尿意は完全にどこかに飛んでいた。

娘は、男が目の前に居るにも関わらず、何のお構いもなしに少し垂れ下がったの左側の乳房を持ち上げて、表情ひとつ変えず黙々と手拭いで擦っていた。

その乳房の裏にも、いかにもかゆそうな赤い斑点が何個か膨れていた。

富次郎は今まで味わったことのない、言いようのない鈍い刺激が下腹部から突き上げてくるのを実感していた。

雑多な年増女に見えていたものが、色白で柔らかな肌に夕暮れの紅が差し込んで、極度のなで肩から折れそうな細い腕までも、一層たおやかに見えた。

いつ櫛を入れたのか分からない乱れた髪も、まつ毛の長い伏し目がちな目元から流れるスッと通った鼻筋、娘のたたずまいのすべてが婀娜っぽく映っていた。

富次郎の晩のおかずはしばらくこれだった。

床屋の亭主が剃刀を研ぎながら言う。

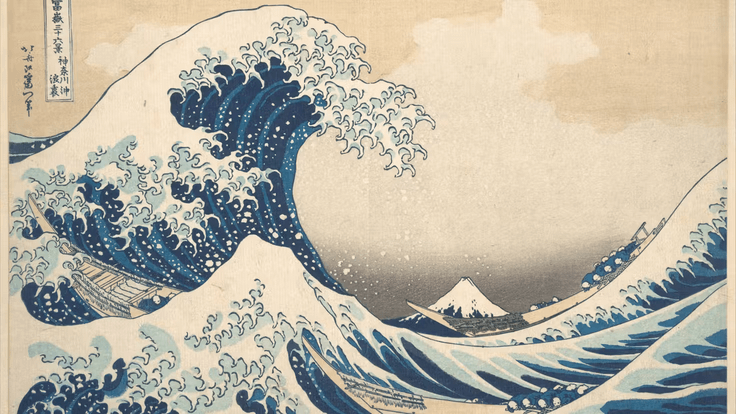

「あの人は葛飾北斎といって江戸では大変な人気絵師ですよ。この辺りでは知らない人のほうが珍しいですがね」

爺さんが北斎という有名絵師だという驚きよりも、富次郎は照れや恥ずかしやが邪魔をして、ついに娘の話は聞けなかった。

それからというもの、富次郎はアナゴの煮付けなど余った鮨ネタがあれば・・・というよりか、わざと余らせたりして北斎宅に差し入れをした。

最初は訝しげにしていた北斎とその娘だったが、富次郎の鮨が美味かったのか、段々と日を追うごとに娘の仏頂面にも柔和さが表れ出してきた。

富次郎は明らかに彼らが喜んでくれていると肌で感じていた。

薄い壁から聞こえてくる北斎の「おーい」の声に対して、娘の「あいよ」の返答も聞き飽きるほど聞いていたが、最近になって娘の「あいよ」の声にも、少し声高な艶っぽさがにじんできたことも富次郎はたまらなくなっていた。

最近になって、彼は房楊枝に付ける磨き粉を、やや高価なハッカ入りの物に取り替えた。

まだ暮れなずんでいて、少し涼しさを感じ始めた時間のことだった。

またいつものように富次郎は差し入れを片手に、鼻歌まじりに裏長屋へ戻ってきた。

「開けるよ」という声と同時に爺さん宅の戸を開けようとしたときである。

「そこのうちはさっき引っ越してったよ」と富次郎の背中に伝えたのは裏長屋の大家だった。

固まった富次郎の脇から大家が腕を割り込ませて戸を開けた。

「見てくれよ、この有り様」

こう大息気味に言った大家の言葉なんぞ、富次郎には届いていなかった。

まだ越して来てから三月も経っていないのに、もう爺さんとその娘は何処かへ越してしまったらしい。

ゴミが散乱しているだけで、少しだけ夕陽が切り込んだ薄暗い部屋の中は、しんとして冷ややかだった。

「こんなに散らかしたまんまでよ・・・一応お代は余分に貰っちゃいるけどさぁ、こりゃ片付けるのも骨が折れるぜ」

とっ散らかったままの紙くずやらのゴミの合間から、富次郎が差し入れした鮨箱が覗いていた。

その中には、残されて乾ききったアナゴ鮨が二貫と、娘のものだろうか分からないが、埃まみれの抜け毛が数本丸まったものだったり、細かくされた紙クズが入っていた。

遠くでは、寺の鐘が暮六つの時刻を打っている・・・

おわり

北斎の隣人

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。