トイレの花子さん

何十年も前の第二次世界大戦中、空襲で学校が被害に遭った際、花子という名の幼い女の子がトイレで命を落としました。彼女の魂はそこに囚われ、「トイレの花子さん」という都市伝説として語り継がれていました。

第一話:噂と度胸試し

「ねえ、知ってる? 旧校舎のトイレにいるんだって」

放課後の教室、窓から差し込む夕日が机の上をオレンジ色に染めていた。小学五年生の琴音は、友達のさくらが放つひそひそ話に耳を傾けていた。さくらの声は、まるで秘密の儀式を執り行うかのように、いつもより低く、そして真剣だった。

「ほら、トイレの花子さんだよ」

その言葉に、クラスのやんちゃ坊主、健太がニヤニヤしながら割り込んできた。

「そんなの、ありっこないだろ。ただの作り話だよ!」

「でも、去年の六年生が、本当に声を聞いたって言ってたんだから!」

さくらは健太に反論しながらも、少し怯えたように身を縮めた。

琴音は、そんな二人のやり取りを面白そうに見ていた。彼女は、クラスの中で一番の好奇心旺盛な女の子だった。怖い話も、不思議な出来事も、すべてが琴音にとっては心をくすぐる冒険の始まりだった。

「声を聞いたって、どんな声?」

琴音の問いに、さくらはごくりと唾を飲み込んだ。

「あのね…『ねえ、一緒に遊んで?』って言うんだって。もし返事したら、トイレの中に引きずり込まれちゃうって」

「へえ…」

琴音は面白くてたまらなかった。引きずり込まれるなんて、まるで漫画の主人公になったみたいだ。

「じゃあさ、度胸試ししてみない?」

琴音の提案に、健太が食いついた。

「いいぜ! どうせお前だって、怖くて行けないんだろ?」

「行くよ! 私が先に行って、何も起きないって証明してきてあげる!」

放課後のチャイムが鳴り響き、教室は一気に騒がしくなった。みんなが帰り支度をする中、琴音はただ一人、旧校舎のトイレへと向かう決意を固めていた。

旧校舎は、新校舎とは違って古くて薄暗い。廊下を歩くたびに、床板がギシギシと音を立てる。夕日の光も届かず、どこかひんやりとした空気が流れていた。トイレの扉の前まで来ると、琴音は小さく息を吸い込んだ。

「大丈夫、大丈夫。ただの古いトイレだもん」

自分にそう言い聞かせ、ゆっくりと扉を開けた。中には三つの個室。奥から二つ目の扉には、落書きで「ハナコ」と書かれていた。

琴音は、その扉の前に立った。心臓がドキドキと高鳴る。少し震える声で、彼女は言った。

「…花子さん」

返事はない。

「花子さん、いるの?」

やはり、何も聞こえない。健太の言う通り、ただの作り話だったのかもしれない。そう思って、少し安心した時だった。

個室の中から、ほんの小さな、か細い声が聞こえた。

「…ねえ」

琴音は息をのんだ。

「…遊んで?」

その声は、震えていた。まるで、誰かに助けを求めているかのように。恐怖よりも、不思議な感情が胸にこみ上げてきた。

「…うん」

琴音は、思わずそう答えていた。そして、次の瞬間、個室の扉がゆっくりと開き始めた。その隙間から見えたのは、古びた便器ではなく――どこまでも広がる、真っ白な空間だった。

琴音は、まるで何かに引き寄せられるかのように、その白い空間へと足を踏み入れた。

第二話:白い空間と、最初の遊び

気がつくと、琴音は真っ白な空間に立っていた。

床も、壁も、天井も、すべてがどこまでも広がる白。まるで、誰もいない病院の廊下のようでもあり、雲の上にいるようでもあった。足元には、古いトイレの床板がかすかに残っているだけで、他には何もなかった。

「…花子さん?」

琴音がか細い声で呼びかけると、白い空間の奥から、小さな女の子が現れた。

おかっぱ頭に、古びたワンピース。年齢は、琴音たちと同じくらいだろうか。しかし、その顔は驚くほど青白く、表情はどこか寂しげだった。彼女は静かに琴音を見つめ、そして、にこっと微笑んだ。

「ようこそ、琴音ちゃん。私と遊んでくれるの?」

その声は、震えてはいたが、とても澄んでいた。恐怖よりも、胸が締め付けられるような切ない感情が湧き上がってきた。

「…ここは、どこなの?」

「私の世界」

花子はそう言って、くるりと体を回した。すると、真っ白だった空間に、少しずつ色が現れ始めた。

それは、花子の思い出だった。

目の前に現れたのは、小さな校庭。ブランコや滑り台、そして鉄棒。花子はその校庭で、一人で遊んでいた。しかし、楽しそうな表情は一切なく、ただただ、ぼんやりと空を見上げているだけだった。

「…誰も、いないの?」

琴音の問いに、花子は首を横に振った。

「誰もいないの。ずっと、一人ぼっち」

花子の声が、悲しそうに響いた。

その時、遠くから「キーン」という、甲高い音が聞こえてきた。琴音は、それが空襲警報の音だとすぐに気づいた。花子の表情が、一気に恐怖に染まる。

「…遊びは、おしまい」

花子はそう呟くと、琴音に背を向け、急いで校庭の端へと走り出した。

「待って! どこに行くの!?」

琴音は花子の後を追った。すると、校庭の風景は一瞬で消え去り、再び真っ白な空間に戻っていた。そして、花子は、その空間の真ん中でうずくまり、両手で耳をふさいで震えていた。

「怖いの…嫌なの…」

花子のつぶやきが、琴音の胸に突き刺さった。

その瞬間、琴音の視界が歪み、白い空間は消えていった。

気がつくと、彼女は旧校舎のトイレの中に立っていた。外はもう、すっかり日が暮れている。慌ててトイレを出て、旧校舎の廊下を走り抜ける。

校舎の出口で、さくら、健太、そして美緒が心配そうな顔で待っていた。

「琴音! お前、大丈夫か!?」

健太が駆け寄り、琴音の肩を揺すった。

「…うん、大丈夫」

琴音はそう答えたが、彼女の心の中には、まだ花子の震える姿が焼き付いていた。そして、その胸には、ただの怪談ではない、花子の悲しい過去が刻み込まれていたのだった。

第三話:仲間たちの不安と、小さな手がかり

翌日、琴音は学校に行くのが少し憂鬱だった。旧校舎のトイレに近づくたびに、昨日の出来事が鮮明に蘇る。真っ白な空間、震える花子、そして遠くで鳴り響く空襲警報の音。あれは夢だったのだろうか? それとも、本当に起こったことなのだろうか?

放課後、いつものように教室で集まった琴音たち。しかし、昨日の度胸試しの話は、誰も口にしようとしなかった。特に、さくらは終始顔が青く、心配そうに琴音を見つめている。

「琴音、本当に何もなかったの?」

たまらず、さくらが小声で尋ねた。

「…うん。別に何も」

琴音はそう答えたが、さくらは納得した様子ではなかった。彼女は琴音の手を取り、手のひらをじっと見つめた。

「…これ、なに?」

さくらが指差したのは、琴音の右手首にうっすらと浮かび上がった、小さな赤い斑点だった。まるで、指で強くつかまれた跡のようにも見えた。

琴音は、昨日のあの瞬間、花子が恐怖に震えながら自分の腕を掴んだことを思い出した。あの感触は、確かに手のひらに残っていた。

「わ、私…トイレで転んじゃって…」

琴音の苦し紛れの言い訳に、さくらは何も言わず、ただ静かに頷いた。彼女の表情から、琴音が何かを隠していることに気づいているのが見て取れた。

すると、美緒が静かに口を開いた。

「もし、何か困っていることがあったら、私にも話してほしいな」

美緒はいつも物静かで、あまり自分の意見を言わない子だった。そんな彼女の言葉に、琴音は少し驚いた。美緒はそう言いながら、手帳に何かを書き込んでいた。

「…実は、私の家には、おばあちゃんが使ってた古い日記があるの。昔、この学校に通っていたみたいで、もしかしたら何か分かるかも…」

美緒の言葉に、琴音の胸に一筋の希望が差し込んだ。ただの怖い話ではない。花子の悲しみを、誰かが知っているかもしれない。

その日の夜、琴音は自分の部屋で、花子の幻影をもう一度思い返していた。空襲警報の音、震える花子、そして誰もいない校庭。あれは、花子の過去なのかもしれない。

もし、花子が本当に助けを求めているのなら、どうすればいいのだろう?

琴音は、右手首の赤い斑点をそっとなぞった。その感触は、単なる痛みの跡ではなく、花子との間に生まれた、切なくも確かなつながりのように感じられた。

翌日からの放課後、琴音、さくら、美緒、そして健太は、密かに「花子さん調査隊」を結成した。彼らの目的はただ一つ。花子の過去を突き止め、彼女の悲しみを終わらせることだった。

第四話:美緒の祖母の日記と、悲しい真実

「おばあちゃんの日記、見つかったよ」

放課後、美緒は目を輝かせながらそう言った。彼女が持ってきたのは、何十年も前の、古いノートだった。表紙は色あせ、ページをめくるたびに、かさかさと乾いた音がする。

「本当に、この学校に通ってたんだ」

美緒はそう言いながら、日記のページを指差した。そこには、読みづらい字で、当時の学校生活が生き生きと綴られていた。授業のこと、友達のこと、そして、校庭で遊んだ思い出。

琴音たちは、その日記を食い入るように読んだ。そして、あるページで、彼女たちの目が止まった。それは、空襲警報が鳴り響いた日の日記だった。

昭和二十年八月十四日、晴れ。

今日の夕方、空襲警報が鳴った。とても怖かった。みんなと一緒に防空壕に隠れたけど、花子だけがいなかった。花子は、トイレにいるって言ってたのに…。

「花子…やっぱり、本当にいたんだ」

さくらが震える声でつぶやいた。

日記には、花子がその日、空襲から逃げられなかったことが書かれていた。当時の先生たちが、花子を必死に探したこと。しかし、トイレは爆弾で完全に破壊され、花子の姿は見つからなかったこと。

美緒の祖母の日記は、そこで途切れていた。美緒は、祖母が花子のことを思い出すたびに、いつも悲しそうな顔をしていたと話した。

「つまり、花子はずっと、あのトイレで一人ぼっちだったってこと?」

健太が信じられないといった顔で言った。

その日の夜、琴音は再び眠りにつくと、花子の白い世界へと引き込まれた。しかし、今回は少し違っていた。

花子は、相変わらず寂しそうにしていたが、その手には、色鮮やかな折り紙を持っていた。そして、その折り紙で、鶴を折っていた。

「ねえ、琴音ちゃんも、一緒に折ってくれる?」

花子の言葉に、琴音は頷いた。折り紙は、花子の思い出の欠片なのだろうか?

琴音は、花子が教えてくれるままに、一枚の折り紙を手に取った。鶴を折っている間、花子は静かに微笑んでいた。その笑顔は、どこか悲しげではあったが、孤独ではなかった。

「ありがとう。私、ずっと、一人だったから…」

花子の言葉に、琴音の胸が締め付けられた。

鶴を折り終えた時、琴音の意識は再び現実へと戻ってきた。彼女の枕元には、一枚の折り紙が置いてあった。それは、夢の中で花子と一緒に折った、赤い鶴だった。

翌日、琴音は皆に赤い鶴を見せた。美緒が日記をめくると、そこには花子が、折り紙を折るのが大好きだったと書かれていた。

「花子を、救えるかもしれない」

琴音は、赤い鶴を握りしめ、そう強く感じた。

第五話:健太の発見と、花子の秘密

赤い鶴を見せられた健太は、ぶつぶつと文句を言いながらも、どこか嬉しそうだった。

「なんだよ、花子が折り紙好きだったって? そんなの、俺だって知ってたぜ」

琴音たちが驚いて健太を見ると、彼は少し照れたように頭をかいた。

「だって、あのトイレの床に、たまに折り紙の切れ端が落ちてたんだよ。掃除のおばちゃんが捨てちゃうから、俺がこっそり集めてたんだ」

健太は、普段のやんちゃな振る舞いからは想像もつかない、優しい表情でそう言った。彼のポケットから出てきたのは、くしゃくしゃになった、たくさんの折り紙の切れ端だった。

「どうして、そんなこと…?」

さくらの問いに、健太は少し目を伏せた。

「別に…なんとなく。捨てられるのがかわいそうだったから」

健太の言葉に、琴音は胸が熱くなった。

「健太…ありがとう」

琴音の言葉に、健太はまた照れて、いつものように茶化し始めた。

「別にいいだろ! それより、花子のこと、どうすんだよ?」

健太の言葉に、琴音たちは再び真剣な顔になった。美緒の祖母の日記と、健太が拾った折り紙の切れ端。それは、花子が生きていた証であり、彼女を救うための重要な手がかりだった。

「きっと、花子には心残りがあるんだわ」

さくらが真剣な顔で言った。

「その心残りを、私たちが解決してあげれば、きっと花子も安らかに眠れるはず」

その日の放課後、琴音たちは再び旧校舎のトイレへと向かった。

しかし、今回、琴音は一人ではなかった。さくら、健太、美緒が、それぞれ勇気を振り絞って、琴音と一緒にトイレの前に立っていた。

「みんな…ありがとう」

琴音はそう言って、扉を開けた。中に入ると、そこには何も異変はなかった。ただ、古びたトイレがあるだけ。しかし、琴音の右手首の赤い斑点が、かすかに熱を帯びているのを感じた。

琴音は、奥から二つ目の個室の扉に手をかけた。

「花子さん…いるんでしょ? 私たち、あなたのことを知りたいの」

琴音の言葉に、扉はゆっくりと開いた。

その瞬間、白い空間が再び広がり、琴音たちは一斉に、その中に引き込まれていった。

しかし、今回、彼女たちの目の前に現れたのは、ただの校庭ではなかった。

それは、花子が最後にいた、あのトイレの中だった。

第六話:最後のトイレと、花子の願い

「ここが、花子が最後にいた場所…」

美緒が震える声でつぶやいた。琴音たち四人は、花子の作り出した白い空間の中に、ポツンと立つ古びたトイレの中にいた。外からは、遠くに空襲警報の音が響いている。

花子は、個室の扉の前に立っていた。その手には、一枚の折り紙が握られている。

「怖いの…」

花子はそう言って、折り紙をぎゅっと握りしめた。その表情は、震えて、怯えている。まるで、あの時の恐怖が、今も鮮明に残っているかのようだった。

琴音は、一歩前に出た。

「花子さん、大丈夫だよ。もう、怖くないから」

琴音の言葉に、花子は首を横に振った。

「ううん、私…この折り紙を、あの人に渡したかったの…」

花子はそう言って、握りしめていた折り紙を、琴音たちに見せた。それは、鶴が折られた折り紙だった。しかし、まだ途中の鶴で、完全に完成してはいなかった。

「誰に、渡したかったの?」

さくらの問いに、花子は小さな声で答えた。

「お兄ちゃん…」

美緒の祖母の日記をもう一度思い出すと、そこには花子に兄がいたと書かれていた。兄は、花子を可愛がっていたが、戦争で遠い町に引っ越してしまったらしい。花子は、兄が寂しくないように、とっておきの折り紙を折っていたのだ。

しかし、空襲警報が鳴り響き、花子は兄に折り紙を渡すことができなかった。その悔しさと悲しみが、花子をこのトイレに閉じ込めていたのだ。

「もう一度、一緒に折ろう」

琴音は、花子に優しく語りかけた。

「きっと、お兄ちゃんも喜んでくれるよ」

琴音の言葉に、花子の目がかすかに輝いた。琴音たちは、花子と一緒に、折り紙を折り始めた。健太は不器用な手つきで、美緒は真剣な表情で、そしてさくらは涙をこらえながら。四人の心が一つになった瞬間だった。

空襲警報の音が、遠くで響き続けている。しかし、このトイレの中だけは、穏やかな空気が流れていた。花子の寂しさや恐怖が、琴音たちの友情で少しずつ溶かされていく。

そして、ついに鶴が完成した。

花子は、完成した鶴を空に掲げ、にこっと笑った。その笑顔は、これまでのどの笑顔よりも、明るく、そして幸せそうだった。

「ありがとう…みんな、ありがとう…」

花子の声が、遠くに聞こえてくる。

そして、白い空間が、ゆっくりと消えていった。

第七話:さよなら、そして新しい始まり

気がつくと、琴音たちは旧校舎のトイレの中に立っていた。外からは、もう夕暮れの光が差し込んでいる。空襲警報の音も、花子の悲しげな声も、もう聞こえなかった。ただ、静寂だけが、そこにあった。

「…終わったんだ」

さくらが、安堵と寂しさが混じった声でつぶやいた。

琴音は、自分の右手首にそっと触れた。昨日まであった、赤い斑点は、すっかり消えていた。まるで、最初から何もなかったかのように。しかし、彼女たちの胸の中には、花子との思い出が、はっきりと残っていた。

琴音、さくら、健太、美緒。四人は、言葉を交わすことなく、ただ静かにトイレを後にした。旧校舎の廊下を歩く足取りは、行きとは違って、どこか軽やかだった。

校門を出たところで、四人は立ち止まった。

「なあ…また、花子さんが呼んだらどうする?」

健太が、いつものように茶化すような口調で言った。

「もう、呼ばないよ」

美緒が静かに答えた。

「だって、もう一人じゃないから」

美緒の言葉に、琴音たちは互いに顔を見合わせ、そして、にこっと笑った。

花子が教えてくれたのは、折り紙の折り方だけではなかった。一人で抱え込まず、仲間と一緒に困難に立ち向かう勇気。そして、遠い昔に起きた悲しい出来事を、決して忘れてはいけないという大切な教訓。

四人の友情は、この一件を通して、より一層深まった。

それから数日後、琴音は再び旧校舎のトイレに立ち寄った。もう誰もいない、静かな場所。しかし、なぜか寂しい気持ちにはならなかった。

扉を開けると、トイレの床に、一枚の小さな白い花が落ちていた。

それは、花子がくれた、さよならの贈り物だろうか?

琴音は、その花をそっと拾い上げ、胸に抱いた。

もう一度、心の中で花子に話しかける。

「花子さん、ありがとう。さようなら」

第八話:伝説の終わり、そして物語の始まり

それから、旧校舎のトイレにまつわる噂は、少しずつ形を変えていった。

「ねえ、知ってる? あのトイレの花子さん、実は悪い幽霊じゃないんだって」

「うん、そうらしいよ。昔、空襲で一人ぼっちになっちゃった女の子の幽霊で、誰かが一緒に遊んであげたら、安らかに成仏したんだって」

いつしか、子供たちの間で語り継がれる花子の話は、恐怖の怪談から、少し切なくて優しい物語へと変わっていった。それは、琴音たちが花子から託された、大切な記憶だった。

ある日、学校の図書館で、琴音たちは一冊の古いアルバムを見つけた。それは、数十年前の卒業アルバムだった。

ページをめくると、懐かしい顔写真がずらりと並んでいる。そして、その中に、美緒の祖母の若かりし頃の姿があった。その写真の横には、美緒の祖母が寄せ書きで「花子、またいつか一緒に折り紙を折ろうね」と書いているのを見つけた。

その言葉に、琴音は胸が熱くなった。花子は、ずっと誰かが自分を覚えていてくれるのを待っていたのだ。

「…花子さんは、寂しくないよ」

さくらがそうつぶやき、琴音は優しく頷いた。

花子との冒険は、琴音たちに多くのものを残してくれた。それは、ただの思い出ではない。勇気、友情、そして、目に見えない大切なものを信じる心だった。

そして、卒業式の日。琴音は、旧校舎のトイレの前で、深々と頭を下げた。

「花子さん、ありがとう。さようなら」

もう、そこには誰もいない。ただ、静かな風が、昔と変わらない廊下を吹き抜けていくだけだった。

しかし、琴音の胸の中には、いつまでも花子の優しい笑顔が残っていた。

これは、トイレの花子さんと、一人の女の子が交わした、忘れられない友情の物語。

伝説は終わりを告げ、そして、新しい物語が、今、始まる。

第九話:新しい噂、そして白い蝶

花子が安らかに旅立ってから、二年が過ぎた。

琴音たちはそれぞれ別の高校に進み、忙しい毎日を送っていた。あの頃の冒険は、遠い記憶のようでありながら、時折、胸の奥で鮮やかに蘇る。彼女たちの友情は、あの出来事を通して、誰にも壊せないほど強固なものになっていた。

ある日の午後、琴音のスマホに、さくらからのメッセージが届いた。

さくら: 「ねえ、琴音。ちょっと聞きたいんだけど、私たちの学校に、新しい噂が広まってるの」

琴音: 「噂? どんな?」

さくら: 「…白い蝶の噂」

琴音: 「白い蝶…?」

そのメッセージに、琴音は胸騒ぎを覚えた。

さくらの話によると、最近、学校で奇妙な出来事が頻繁に起きているらしい。

授業中に、誰もいないはずの廊下を、白い蝶がひらひらと舞っていくのを見た生徒がいる。

美術室では、白い蝶の絵を描いた生徒が、突然意識を失った。

そして、一番奇妙なのは、その白い蝶が、決まって学校の**「特定の場所」**に現れるということだった。

その特定の場所とは、学校の旧校舎、使われなくなった資料室だった。

「…花子さんと、関係あるのかな…?」

琴音の胸に、かつての冒険が蘇る。花子がいた場所はトイレだったが、この新しい噂も、どこか花子と似た不穏な雰囲気をまとっていた。

その日の放課後、琴音は健太と美緒にも連絡を取った。

琴音: 「みんな、相談したいことがあるの。もしかしたら、また…」

健太: 「またって、まさか…」

美緒: 「…花子さん、のこと?」

四人は、懐かしい小学校の近くにあるカフェで再会した。

二年前と同じように、少し緊張した面持ちで、お互いの顔を見つめ合う。

「やっぱり、私たちしかいないよな」

健太がそう言って、少し自嘲気味に笑った。

「…そうね。あの時の約束だもん」

さくらの言葉に、皆が頷いた。あの日の別れ際、彼女たちは無言のうちに、もしまた不思議なことが起きたら、一緒に解決しようと誓っていたのだ。

そして、美緒が静かに言った。

「私の学校でも、似たようなことが起きてるの。ただ…」

美緒はそう言って、バッグの中から、一枚の古い写真を差し出した。

それは、花子がいた時代のものではなかった。写真に写っていたのは、美緒の祖母の隣に立つ、もう一人の少女だった。

「…この子も、白い蝶の噂と、関係があるのかもしれない」

写真の中の少女の顔は、かすかに微笑んでいた。しかし、その瞳の奥には、花子と同じ、深い孤独が宿っているように見えた。

新しい物語が、今、再び幕を開けようとしていた。

第十話:新しい迷い人、美緒の過去

美緒が差し出した古い写真には、祖母と親しげに寄り添う、もう一人の少女が写っていた。彼女の名前は、アヤカ。美緒の祖母が、かつて深い友情を育んだ友人だった。

「おばあちゃんは、このアヤカさんのことを、あまり話したがらなかったの」

美緒は静かにそう言った。

「ただ、アヤカさんが引っ越した後、突然連絡が取れなくなって、そのことをずっと後悔していたって」

琴音たちは、写真の中のアヤカをじっと見つめた。彼女の表情は、どこか花子と重なる。微笑みの裏に隠された、深い孤独。

その時、健太が不意に口を開いた。

「おい、待てよ。白い蝶って、おかしくないか?」

「何が?」

さくらの問いに、健太は真剣な表情で答えた。

「花子さんとの冒険の時、俺たちは花子さんが好きだったものを探しただろ? 折り紙とか、そういうやつ」

「うん…」

「でも、今回の白い蝶は、誰が好きだったものか分からない。それに、花子さんの時とは違って、何か不吉な感じがする」

健太の言葉に、琴音たちの心臓がざわついた。

花子との冒険は、悲しいながらも、どこか温かい友情の物語だった。しかし、この「白い蝶」の噂は、全く違う何かを予感させた。

その日の夜、琴音は再び不思議な夢を見た。

夢の中には、白い蝶が舞っていた。しかし、その蝶は、美しくもどこか不気味で、羽ばたくたびに、冷たい風が吹き荒れる。蝶が向かう先には、古い資料室の扉があった。

そして、夢の終わりに、どこからか聞こえてくる少女の声。

「…私を、忘れないで…」

その声は、花子のように震えてはいなかった。しかし、その声には、深い悲しみと、強い怨念のようなものが込められていた。

翌日、四人は再び集まった。

「白い蝶の噂の真相を探ろう。花子さんの時のように、誰かを助けられるかもしれない」

琴音の言葉に、誰も反対する者はいなかった。

そして、彼女たちは決意を固め、美緒の祖母が残した、もう一つの物語の扉を開くため、かつての冒険の場所である、旧校舎へと向かうのだった。

花子との再会は、温かいものだった。

しかし、この新しい冒険が、彼女たちに何をもたらすのか、まだ誰も知る由もなかった。

第十一話:資料室の少女と、蝶の羽音

再び集まった琴音たちは、放學後、三人で美緒の母校へと向かった。さくらは別の學校で、授業が終わる時間も違ったため、連絡を取り合いながら、別行動で動くことになった。

美緒の母校は、琴音たちが通っていた小学校よりも少し新しく、旧校舎はほとんど使われていなかった。しかし、その一室である資料室は、奇妙な噂の中心となっていた。

「ここよ…」

美緒が指差す先には、埃をかぶった重厚な扉があった。鍵はかかっていなかったが、扉の隙間からは冷たい空気が流れ出してくる。

琴音は、花子と出会った時と同じような緊張を感じながら、扉に手をかけた。

扉を開けると、そこは古い本や資料が山積みになった、薄暗い部屋だった。窓はほとんど塞がれており、部屋の隅には、真っ白な蝶の絵が、壁に貼り付けられていた。

その瞬間、琴音のスマホから、さくらのメッセージ通知音が鳴り響いた。

さくら: 「琴音! 私の学校でも、似たようなことが起きてるの! 図書室で、白い蝶の絵が突然現れたり…」

「どういうことだ?」

健太が首を傾げた。

「花子さんの時は、花子がいたトイレだけだったのに、今回は…」

その時だった。部屋の奥から、ひらひらと、白い蝶が一匹、舞い上がった。

蝶は、壁に貼られた絵へと近づき、その絵の上で羽ばたきながら、やがて消えていった。

そして、蝶が消えた後、部屋の隅から、少女のすすり泣く声が聞こえてきた。

「…私を、見て…」

その声は、震えてはいなかった。しかし、その声には、深い悲しみと、誰にも知られることのない孤独が宿っていた。

琴音は、その声の主が、美緒の祖母の写真に写っていたアヤカだと直感した。

「アヤカさん…」

琴音が呼びかけると、少女のすすり泣く声は、一瞬止まった。

その時、琴音の頭の中に、一枚の古い写真が、鮮明に浮かび上がってきた。

それは、美緒の祖母と、アヤカが、満開の桜の下で笑っている写真だった。しかし、その写真の一角には、墨で塗りつぶされた、もう一人の人物の跡があった。

そして、その黒く塗りつぶされた部分から、白い蝶が、無数の羽音を立てながら、一斉に飛び立つのを、琴音は見た。

「…花子さんの時とは、違う。これは…」

琴音は、直感的に悟った。

この白い蝶は、アヤカの悲しみだけではない。誰かの「存在」を、完全に消し去ろうとしている、強い感情が生み出した、何かだ。

そして、新しい冒険の鍵は、その「消された人物」にあると、琴音は確信した。

第十二話:消された少女、もう一人のアヤカ

「美緒…おばあちゃんは、アヤカさんのこと以外に、何か話してなかった?」

琴音は美緒に尋ねた。資料室で見た、墨で塗りつぶされた人物の影。それが、この白い蝶の謎を解く鍵だと直感していた。

美緒は記憶をたどるように、静かに目を閉じた。

「…そういえば、おばあちゃんが昔、一度だけ言ってたことがあるの」

「『アヤカには、いつも影みたいにくっついていた、もう一人のアヤカがいた』って…」

その言葉に、琴音たちは息をのんだ。

美緒の祖母の写真に写っていたのは、双子のアヤカだったのかもしれない。しかし、なぜ片方だけが塗りつぶされていたのだろうか?

その夜、琴音は再びアヤカの夢を見た。

今度の夢は、資料室ではなかった。学校の屋上で、二人の少女が、満開の桜の下で楽しそうに笑っていた。一人は美緒の祖母の写真に写っていたアヤカ、もう一人は、彼女とそっくりな顔をした少女だった。

二人は、白い蝶を捕まえては、手のひらで遊んでいる。

「これ、すごく綺麗だね!」

「うん! アヤカの蝶だね!」

しかし、その夢は、突然暗転した。

二人のアヤカが、言い争いをしていた。そして、片方のアヤカが、もう片方のアヤカを、強い力で突き飛ばしたのだ。突き飛ばされたアヤカは、そのまま階段を転がり落ちていく。

その瞬間、白い蝶が、無数の羽音を立てて、空へと舞い上がった。

そして、夢はそこで途切れた。

翌日、琴音は皆に夢の話をした。さくらは、その話を聞き、美緒の祖母の日記と、美緒の家のアルバムをもう一度見直してみることを提案した。

「もしかしたら、おばあちゃんは、二人のアヤカのことを知っていたのに、何か理由があって、片方のアヤカのことを、隠していたのかもしれない」

その日の放課後、美緒は実家に戻り、祖母の遺品をもう一度調べ始めた。

そして、美緒が古い引き出しの奥から見つけたのは、一枚の古い新聞記事だった。

それは、数十年前の学校の屋上から、ある女生徒が転落してしまったという、悲しい事故の記事だった。

その記事には、こう書かれていた。

「…被害者は、当時、クラスでも評判だったアヤカ・ミナミさん。事故の真相は、未だ不明…」

美緒は、その新聞記事を握りしめ、震えた。

「…花子さんの時と同じだ。これも、誰にも知られることのなかった、悲しい物語だったんだ…」

新しい謎は、過去に隠された悲劇へと、琴音たちを導いていく。

第十三話:真実の断片、そして二つの影

美緒が発見した古い新聞記事は、アヤカという名の少女が、転落事故で命を落としたという、悲しい事実を物語っていた。しかし、その記事は、なぜアヤカが転落したのか、そして、もう一人のアヤカの存在については、何も語っていなかった。

その日の放課後、四人は美緒の家で集まり、祖母の遺品をさらに詳しく調べることにした。美緒の祖母が残したアルバムや手紙には、アヤカという名前が頻繁に登場する。しかし、もう一人のアヤカについては、まるで初めから存在しなかったかのように、一切触れられていなかった。

「やっぱり、おばあちゃんは、何かを隠してたんだ」

美緒は悲しそうにそう言った。

その時、健太がアルバムをめくる手をとめた。そこには、美緒の祖母と、アヤカが二人で写っている写真があった。しかし、よく見ると、アヤカの隣には、ほんのわずかだが、もう一人の少女の影のようなものが写り込んでいた。

「これ、もしかして…」

さくらがそう言い、美緒の祖母の日記をもう一度開いた。そして、あるページに書かれた、かすれた文字を読み上げた。

私はアヤカと、もう一人のアヤカと、いつも三人でいた。

彼女たちは、本当に仲良しだった。まるで、影と光のようだった。

しかし、ある日から、私は二人の間に、少しずつ亀裂が入っていくのを感じた。

もう一人のアヤカは、いつもアヤカのそばにいて、アヤカの真似ばかりしていた。

私は、それを少し怖いと思った。

しかし、アヤカはいつも笑顔だったから、何も言えなかった。

そして、あの事件が起きた。

私は、もう一人のアヤカが、アヤカを突き飛ばすのを見てしまった…。

でも、誰も信じてくれなかった。

私は、もう一人のアヤカが、私をにらんでいたことを、忘れることができない。

私は、二人のアヤカのうち、アヤカしか覚えていないことにした。

そうしないと、生きていけないと思ったから…。

その日記を読み終えると、四人は言葉を失った。

アヤカには、自分と全く同じ顔をした、双子の姉妹がいたのだ。しかし、彼女はアヤカを突き飛ばし、事故を起こしてしまった。そして、美緒の祖母は、その真実を隠すために、もう一人のアヤカの存在を、記憶から消し去ろうとしていた。

その瞬間、琴音のスマホから、またメッセージが届いた。

さくら: 「琴音、大変! 私の学校でも、白い蝶がまた現れたの! 今度は、図書室の窓ガラスに、何か文字を刻んでいったみたい…」

メッセージに添付された写真には、窓ガラスに刻まれた、かすれた文字が写っていた。

「…私を、思い出して…」

それは、もう一人のアヤカからのメッセージだった。

花子が求めていたのは、友情だった。しかし、もう一人のアヤカが求めているのは、花子とは違う。

彼女は、自分の存在を、世界に認めてもらうことを、願っているのだ。

そして、その願いが、白い蝶となって、世界をさまよっている。

新しい冒険は、ついに、核心へと迫ろうとしていた。

第十四話:真実の光と、もう一人のアヤカの願い

美緒の家での調査は、アヤカの転落事故の真相、そしてもう一人のアヤカの存在を明らかにした。彼女の名前はアヤナ。双子の姉妹でありながら、姉のアヤカに強い嫉妬心を抱き、そして、悲劇を引き起こしてしまった少女だった。

しかし、日記には書かれていない、もう一つの真実があった。

美緒の祖母は、アヤカとアヤナが、いつもお揃いのブレスレットをしていたことを思い出していた。そのブレスレットは、二人だけの友情の証だった。そして、あの事故の日、美緒の祖母は、階段の踊り場で、二つに割れたブレスレットの片割れを見つけていたのだ。

「…アヤカは、アヤナにブレスレットを渡そうとしていたのかもしれない」

さくらの言葉に、琴音たちは息をのんだ。

花子との冒険で得た教訓は、**「悲しみの記憶を、友情の力で乗り越えること」**だった。しかし、アヤカとアヤナの関係は、友情ではなく、嫉妬と悲劇で終わってしまっていた。

その日の夜、琴音は再びアヤナの夢を見た。

今度の夢は、学校の屋上だった。アヤナは、ひどく悲しそうな顔で、屋上から下をのぞき込んでいた。その手には、二つに割れたブレスレットの片割れが握られている。

「…ごめんなさい、アヤカ…」

アヤナがそうつぶやくと、無数の白い蝶が、彼女の周りを舞い始めた。しかし、その蝶たちは、悲しみと、そして、誰にも理解されない孤独で、今にも消えそうだった。

その時、琴音の頭の中に、美緒の祖母の日記に書かれた、アヤカの日記の言葉が響き渡った。

私はアヤナと、ずっと友達でいたかった。

いつか、アヤナが私のことを許してくれる日が来たら、もう一度、ブレスレットを繋ぎ合わせて、二人だけの秘密にしようね。

アヤカは、アヤナを恨んでなどいなかった。むしろ、アヤナのことを、ずっと大切に思っていたのだ。

夢の中で、琴音はアヤナに語りかけた。

「アヤナ、アヤカは、あなたのことを恨んでなんかいなかったよ。ずっと、あなたのことを、待っていたんだ…」

琴音の言葉に、アヤナの顔に、一筋の涙がこぼれ落ちた。

白い蝶が、光り輝き始めた。

そして、その蝶たちが、アヤナの体を包み込み、まるで光のシャワーのように、空へと舞い上がっていった。

夢から覚めると、琴音の手のひらには、二つに割れたブレスレットの片割れが握られていた。それは、アヤナが、琴音たちに託した、最後の願いだった。

次の日、四人は、それぞれの学校に散らばった白い蝶の噂が、ピタリと止んでいることに気づいた。

アヤナの願いは、花子の願いとは違っていた。

花子は、友情を求めていた。しかし、アヤナは、姉からの許しを求めていたのだ。

そして、琴音たちは、その願いを、見事に叶えてあげることができた。

新しい物語は、静かに終わりを告げ、そして、四人の胸の中に、また一つ、忘れられない思い出を残していった。

第十五話:未来への手紙、そして白い花

アヤナの魂が安らかに旅立ってから、さらに数年が経った。

琴音たちはそれぞれの道を歩み、高校生活は終わりに近づいていた。ある日、美緒が久しぶりに、四人だけのグループチャットにメッセージを送った。

美緒: 「みんな、この前、家の片付けをしてたら、おばあちゃんの古い手紙を見つけたの。私宛ての手紙だったんだけど…」

美緒が送ってきたのは、美緒の祖母が、亡くなる前に書いた手紙の画像だった。

そこには、美緒の祖母が、アヤカとアヤナとの思い出、そして、自分が真実を隠してしまったことへの後悔が、正直に綴られていた。

美緒、もしこの手紙を読んでいるなら、あなたはきっと、あの子たちのことを知ってしまったのでしょう。

私は、アヤカとアヤナのことを、ずっと忘れることができませんでした。

あなたが、私に代わって、あの子たちの悲しみを救ってくれたのだと信じています。

誰かを思う気持ちは、時を超えて、人の心に届くものなのだと、あなたたちが教えてくれました。

ありがとう。

その手紙を読み終えた琴音たちは、何も言わずに、ただ静かに涙を流した。

花子との出会い、アヤナとの別れ。それは、単なる怖い話でも、不思議な出来事でもなかった。それは、時を超えて、悲しみを背負った魂を救うための、大切な使命だったのだ。

そして、四人が大学受験を終え、無事に合格発表を迎えた日。

琴音は、久しぶりに母校の小学校を訪れていた。

旧校舎のトイレの前には、小さな白い花が咲いていた。それは、花子がくれた別れの贈り物と、全く同じ花だった。

「花子さん…アヤナさん…」

琴音は、花に向かって語りかけた。

「私たち、もう大丈夫だよ。これから、たくさんの友達を作って、たくさんの思い出を作るからね」

風が吹き、花が揺れる。まるで、花子とアヤナが、頷いてくれたかのように。

これは、終わりの物語ではない。

花子とアヤナが、琴音たちに残してくれた、未来へと続く、大切なメッセージ。

誰かのために、心を込めて生きること。

決して、一人ではないこと。

その教訓を胸に、琴音たちは、それぞれの新しい人生の扉を開けていく。

そして、彼女たちの物語は、これからも、ずっと続いていくのだ。

第十六話:それぞれの道、心に咲く花

高校を卒業し、それぞれの大学へと進学した琴音、さくら、健太、美緒。

離れて暮らすようになったが、四人の連絡は途切れることはなかった。時折、テレビやニュースで古い校舎が取り壊される話を聞くたびに、彼女たちは互いにメッセージを送り合った。

健太: 「おい、知ってるか? 俺たちの小学校、来年建て替えだってよ」

さくら: 「え、ほんと? あの旧校舎、なくなっちゃうんだ…」

美緒: 「なんだか、寂しいね」

そのメッセージを見て、琴音は胸の奥がぎゅっと締め付けられるのを感じた。

あの日、花子と出会った場所。アヤカとアヤナの物語を解き明かした場所。そして、四人の友情が生まれた、かけがえのない場所。その全てが、やがて消えてしまうのだ。

大学の春休み、四人は久しぶりに母校の小学校の前に集まった。

校門の前には、新しい工事計画の看板が立っている。旧校舎は、もう立ち入り禁止のテープが張られ、誰も入ることができなくなっていた。

「懐かしいね」

美緒が、少し寂しそうに微笑んだ。

「…ここに、たくさんの思い出があるんだな」

さくらがそう言って、静かに目を閉じた。

健太はいつものように、照れ隠しにふざけた口調で言った。

「まあな。俺は、もう二度とあんな怖い目には遭いたくないけどな!」

皆が笑った。その笑い声は、あの頃と少しも変わっていなかった。

その時、琴音は、足元に一輪の白い花が咲いているのを見つけた。それは、花子がくれた別れの贈り物と、全く同じ花だった。

琴音は、その花をそっと摘み、皆に見せた。

「見て。花子さんが、私たちを見送りに来てくれたみたい」

その花を見て、皆は一瞬言葉を失い、そして、温かい笑顔がこぼれた。

古い校舎は、やがて姿を消すだろう。

しかし、花子とアヤナが、彼女たちに残してくれた友情と教訓は、決して消えることはない。

白い花は、彼女たちの心の庭に、いつまでも咲き続けるだろう。

これは、終わりの物語ではない。

それは、四人の物語が、それぞれの未来へと続いていく、新しい始まりなのだ。

第十七話:新しい扉、そして語り継がれる伝説

高校を卒業して数年後、琴音は教育学部を専攻する大学三年生になっていた。将来、教師になることを志し、母校である小学校での教育実習を控えていた。

実習初日。琴音は、自分がかつて学んだ教室の前に立っていた。子どもたちの元気な声が廊下に響き、あの頃と何も変わらない光景に、胸が熱くなった。

休み時間、担当の生徒たちが、ひそひそ話をしているのが聞こえてきた。

「ねぇ、知ってる? 旧校舎のトイレに…」

その言葉に、琴音の心臓がどきりと高鳴った。

旧校舎は、もう取り壊されたはずだ。しかし、子供たちの話は、まだ続いている。

「トイレの花子さんだよ! でも、怖くないんだって。優しい幽霊で、もし見つけたら、一緒に遊んでくれるんだって」

子供たちの間で語り継がれる花子の物語は、琴音たちが知っているものとは、また少し違っていた。

花子は、もう悲しい幽霊ではない。彼女たちの手で、悲しみの記憶を乗り越え、新しい伝説として生まれ変わっていたのだ。

その日の実習が終わり、琴音は帰り道、健太に電話をかけた。

「ねえ、健太。花子さんの話、まだ学校で語り継がれてるんだよ」

「マジかよ! すげえな!」

健太はそう言って笑った。

「…でも、お前の話、だいぶ盛られてるだろ? 『勇敢な小学生が、悪霊を退治した』みたいな」

「そんなことないよ! 花子さんは、悪霊なんかじゃないもん」

二人の会話は、あの頃に戻ったように、楽しく弾んだ。

その後、琴音は再び旧校舎のあった場所へと足を運んだ。そこには、真新しいグラウンドが広がっていた。しかし、グラウンドの隅には、小さな石碑が立っていた。

そこには、こう刻まれていた。

「戦災で犠牲になった子どもたちのために」

それは、学校が、花子やアヤカ、そしてアヤナが背負っていた悲しみを、忘れないようにと建てたものだった。

その石碑を見て、琴音は胸が温かくなった。

そして、その石碑の周りには、たくさんの白い花が咲いていた。

それは、花子やアヤナ、そして琴音たちが、この場所で紡いだ、友情と勇気の証だった。

これは、終わりの物語ではない。

そして、それは、琴音たちが、新しい子どもたちに、語り継いでいく物語なのだ。

この物語は、これからも、ずっと続いていく。

第十八話:記憶の継承者たち

琴音は教育実習を終え、いよいよ教師として教壇に立つ日を心待ちにしていた。

ある日、彼女は卒業した高校の同窓会に出席した。久しぶりに会う友人たちの中に、さくら、健太、美緒の姿があった。四人は、学生時代に戻ったように、楽しくおしゃべりをしていた。

話題は、自然とあの夏の冒険へと向かっていった。

「なあ、お前ら、覚えてるか? 俺が花子さんのトイレから、拾った折り紙のこと」

健太がそう言うと、皆が笑った。

「覚えてるよ。あの折り紙がなかったら、花子さんの悲しみに気づけなかったかもしれないもん」

美緒が優しく言った。

「そういえば、アヤナさんのブレスレット、まだ持ってるの?」

さくらが尋ねると、琴音は頷き、カバンから小さなポーチを取り出した。中には、二つに割れたブレスレットが大切にしまわれていた。

「うん。これは、私たちに、大切なことを教えてくれた証だから」

それは、誰かの悲しみを、決して見過ごしてはいけないという、二つの魂からのメッセージだった。

同窓会も終わりに近づいた頃、琴音は偶然、美緒の祖母と、花子やアヤカがいた頃の卒業アルバムを手にした。ページをめくると、懐かしい顔写真が並んでいる。その中に、美緒の祖母と、花子の楽しそうな笑顔があった。

そのアルバムを大切に抱きしめ、琴音は誓った。

この物語を、次の世代に、きちんと伝えていこう。

恐怖の怪談としてではなく、悲しい魂を救うための、勇気と友情の物語として。

そして、数年後。

琴音は、母校の小学校で、教師として新しい一歩を踏み出していた。

始業式の日、教室に入ると、子供たちの元気な顔が、彼女を待っていた。

その中に、一人の男の子と、一人の女の子の姿があった。

男の子は、どこか健太に似ていて、やんちゃな笑顔を浮かべていた。女の子は、美緒に似ていて、少しはにかむように微笑んでいた。

その子たちも、やがて、旧校舎のトイレの伝説を聞くだろう。

しかし、もう、彼らが怖い思いをすることはない。

なぜなら、この学校には、もう一人の先生が、子供たちに語り継いでくれるからだ。

「さあ、みなさん、お話の時間ですよ」

琴音はそう言って、優しく語り始めた。

これは、終わりの物語ではない。

それは、新しい時代へと、語り継がれていく、永遠の物語なのだ。

第十九話:教室の新しい伝説

教師になった琴音にとって、毎日が新鮮な驚きに満ちていた。特に、子どもたちの無邪気な好奇心は、彼女をあの頃の冒険の日々に引き戻す。

ある日の授業中、休憩時間になると、数人の生徒が琴音の元へ駆け寄ってきた。

「琴音先生! 本当に、花子さんの話は本当なんですか?」

彼らの目は、期待と少しの恐怖で輝いていた。

琴音は微笑みながら、あの旧校舎のトイレの話を語り始めた。しかし、それは恐怖の怪談ではなかった。

「花子さんはね、とっても優しい女の子だったの。ただ、少しだけ寂しがり屋で、誰かに遊んでほしかっただけなんだ」

琴音はそう言って、花子と折り紙を折った思い出、そして、彼女の悲しい過去を話した。

子どもたちは、最初は少し戸惑っていたが、やがて真剣な眼差しで、琴音の話に耳を傾けた。

「じゃあ、花子さんは、もう怖い幽霊じゃないんですね?」

「うん。みんなが、花子さんのことを覚えていてくれるから、もう一人じゃないんだよ」

授業が終わると、子供たちは口々に、花子の話をした。

「花子さん、かわいそうだったね」

「でも、琴音先生が友達になってあげて、よかったね!」

花子の物語は、子供たちの心の中で、新しい形に変わっていった。

その日の放課後、琴音は職員室で、かつての同級生であり、今も同僚である美緒と話していた。

「琴音、花子の話、子供たちに話してたの?」

「うん。でも、怪談としてじゃなくて、優しさの物語としてね」

美緒は静かに頷いた。

「よかった。私たちの冒険が、ちゃんと次の世代に受け継がれていくんだね」

その時、職員室の窓の外を、一枚の白い蝶がひらひらと舞っていった。

琴音と美緒は、顔を見合わせて微笑んだ。

それは、アヤナからの、静かなメッセージ。

「ありがとう。私のことも、忘れないで」

アヤナの物語も、いつか、この学校で語り継がれていくのだろう。

琴音は、教師として、そして、あの日の冒険の継承者として、心の中で静かに誓った。

この学校に、悲しみの伝説を、二度と作らないように。

第二十話:新しい物語を紡ぐ者たち

教師になって数年が経ち、琴音のクラスには、新しい顔ぶれが加わっていた。

ある日、琴音は生徒たちに、小学校にまつわる昔話を聞かせていた。それは、もちろん花子とアヤナの物語だった。子どもたちは、目を輝かせながら、その話に聞き入っていた。

授業が終わると、一人の男の子が、琴音の元へやってきた。

「先生、花子さんは、今もどこかで、友達と遊んでるのかな?」

その問いに、琴音は微笑んだ。

「うん。きっと、遊んでるよ。花子さんとアヤナさんの魂は、もう一人じゃないから」

その言葉を聞いて、男の子は嬉しそうに頷いた。

そして、その日の放課後、琴音は同窓会で、久しぶりに健太、さくら、美緒と再会した。

皆、それぞれの道で活躍していた。健太は会社の経営者として、さくらは看護師として、そして美緒は、図書館司書として、多くの人々に笑顔を届けていた。

「なあ、琴音。また何かあったら、俺たちに言ってくれよな」

健太がそう言って、笑った。

「そうよ。私たち、いつでも駆けつけるから」

さくらと美緒も、優しく頷いた。

琴音は、その言葉に、胸が熱くなった。

花子とアヤナの物語は、彼女たちに、誰かのために生きる勇気を教えてくれた。そして、その勇気は、彼女たちの人生を、より豊かなものにしてくれたのだ。

数年後、琴音は、自分の子どもたちに、あの日の冒険を語り始めた。

「これは、トイレの花子さんと、一人の女の子が交わした、忘れられない友情の物語よ」

琴音の子どもたちは、真剣な眼差しで、その話に聞き入っていた。

そして、彼女たちの心の中に、花子とアヤナの物語が、しっかりと刻み込まれていく。

これは、終わりの物語ではない。

それは、新しい世代へと、永遠に語り継がれていく、愛と勇気の物語なのだ。

トイレの花子さん

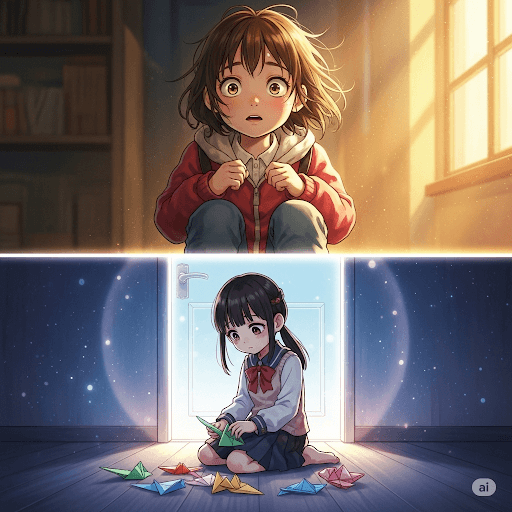

物語は、琴音が仲間たちとの度胸試しで、旧校舎のトイレに一人で入る場面から始まります。噂の通りに「花子さん、遊びましょ」と呼びかけると、幼い声が本当に返事をしました。琴音は不思議な幻覚に引き込まれ、そこで花子の魂と出会います。

琴音の身に異変が起き始めたことで、さくら、健太、美緒は事の重大さに気づきます。4人は「花子さん調査隊」を結成し、花子の謎を解き明かすことを決意します。