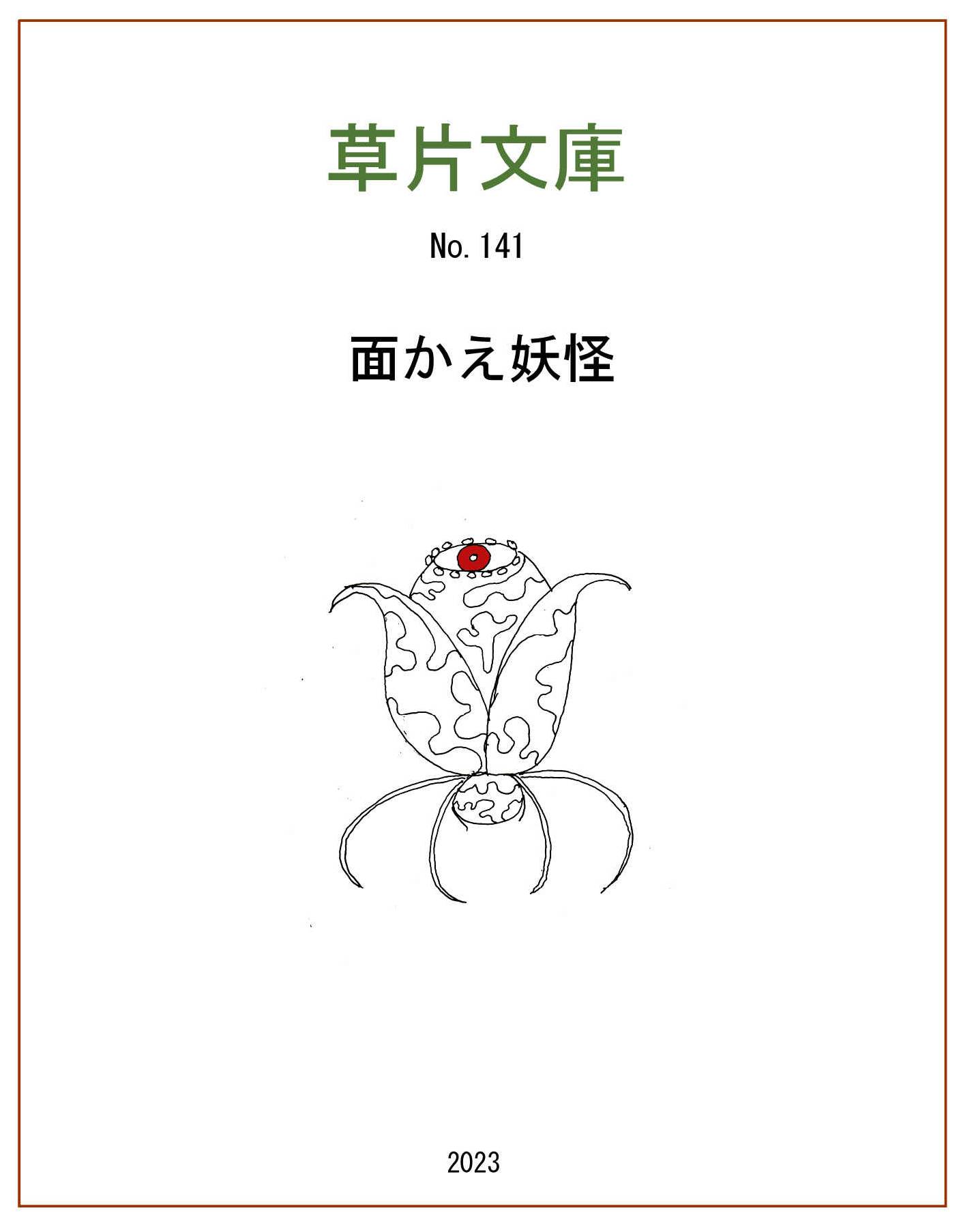

面かえ妖怪

そこにいる妖怪

「おまえその首どうしたの」

「どうって、どうかなってる」

「女の顔して帰ってきて、どこでそんなに上手な美容院があったんだい」

母親が勤めはじめて半年の息子に聞いている。

「美容院なんていってないよ、仕事場からいつものようにまっすぐ帰ってきたんだ」

一人息子は、背広を脱ぎに二階の自分の部屋に行った。

帰るとすぐにパジャマに着替えてしまう。もう八時を過ぎているし、食事をして風呂に入れば十二時まで、自分の部屋でCDを聞くか、DVDを見るかである。

着替えて一階のキッチンに降りた。

「やだよ、やっぱり気持ち悪いよ、化粧落としといで」

キッチンで出来立ての味噌汁を椀によそいながら母親が振り向いた。

おやじが脳卒中で亡くなって5年、今日が命日、一人息子の彼は母親と二人暮らしである。母親は午前中にマーケットでパートをしているが、後は友達と家でお茶したり、趣味のあれこれを楽しんでいる。好きな旅行のために、一月に2ー3日空けるだけで、夜はほとんど家にいる。

彼は母親がなにを言っているのだろうと思いながら洗面所にいった。

鏡を見て、驚きすぎて、気持ちが悪くなった。鏡に映っているのは、仕事場の隣の席で仕事をしている一年先輩の女性の顔だ。

指先で、自分の頬をなでてみた。感覚はある。明らかに自分の顔なのだが、その女性の顔だ。かなりきれいな顔で、性格もいい人なので、その人が隣にいることで、いい気分で仕事をこなすことができている。だけど、その顔が自分の首の上に載っているのはこまる。いやそれどころの話じゃない。両手で頬ををもってみると自分の指の感触が伝わる。彼女の頬をこんな風にさわりたいと思ったことがあったが、自分の顔を触わっているのは気色が悪いだけである。鏡の中で彼女が神妙な顔をしている。

水をながし顔をジャブジャブと洗った。

自分の顔に水がかかる。タオルで拭いて鏡を見る、だけどやっぱり彼女の顔だ。

ふっと気がつくと、母親が少し青い顔をして、自分の後ろに立っている。

「おまえ、そういう気があったのかい、カミングアウトしたのかい」

切実な声できいてきた。

「ちがうよ」

声は自分の声のままだ。

「ちがうっていったって、その顔はどうしたんだい」

「よく見てみろよ、俺の顔に化粧をしたっていう跡はないだろう」

母親も彼の言った言葉に、少し落ち着いたようで、じろじろ眺めたが、触ろうとはしない。

「たしかにね、おまえはどちらかというと長い顔をしているものね、今の顔は丸っこくて、色が白くて、目が大きいし、鼻と口は小作りだね、確かに化粧でこれだけ化けることはできないね」

「ちょっと写真もってくる」

彼は自分の部屋に行って、まだ封筒にはいったままの写真を持ってきた。入社したときのウエルカムパーティーの写真だ。

封筒から写真を出すと、探し出した一枚を母親に見せた。自分の隣に、一年先輩のその女性の写真がうつっている。

「なに、この人の顔じゃないの、どうなったの」

母親も本人なみに驚いた。

「今仕事場の隣の席にいて、いろいろ教えてくれるいい先輩なんだ」

「だけど、おまえ、おまえの顔はこの人だよ」

「うん、そうなんだ、どうしてだろう」

「帰りにどこかによったのかい」

会社の帰りに時々カメラ屋によって、新しくでたカメラをながめたり、今持っているカメラにつくレンズをみたりして、時間をつぶすことがあるが、あとは本屋や母親から頼まれた買い物の店に寄るくらいである。だが、今日はどこにもよらずまっすぐ帰ってきた。

「よらないよ」

「そういえばおまえおかしいね、声はおまえの声のままじゃないか」

「そうだな」

「ごはん用意できてるから、ともかくおいで」

母親はキッチンに戻った。

昔の日本の映画を思い出していた。タイトルは忘れたが、おまえが俺で俺がおまえだったか、いやちがう。ともかく、男子高校生と女子高校生の体が入れかわる話だ。その話では、二人がぶつかったとき、男子高校生のからだも女子高校生のものになり、なよなよ姿で女性のしゃべりをしていた。女子高校生の体は男子高校生のものになり、またに手を突っ込んで、ないなんていっていた、どちらも上手な俳優だだと思ったことがある。

あわてて、ズボンの中に手を入れた。あった。と言うことは顔の形だけがいれかわっている。

それだけ確認するとキッチンに行った。

ショウガ焼きがテーブルに載っていた。

「ビール飲むのかい、ご飯はあとにするの」

「食べるよ、飲むけど」

冷蔵庫から自分でアサヒドライをとりだした。母親がご飯をよそってくれた。

ビールを飲み、ショウガ焼きとご飯を口に入れた。いつもと変わらない味だ。

「女の顔がショウガ焼きを食べているのを見るのも変な気持ちだよ、だけどどうしたんだろうね、相手の人はおまえの顔をしているのかね」

そうだ、そこにきがつかなかった。

「ちょと電話してくるよ」

食事の途中で席を立った。

彼女の携帯番号をおそわってある。様子を聞いてみよう

彼女はすぐに電話にでた。

「はーい、なにかしら、草間君がこんな時間に電話をくれるなんて、めずらしいわね」

「すみません、都合が悪かったら、またかけなおしますけど」

「大丈夫よ、今ともだちと、いきつけの店にはいったところ、これからちょっと飲むところ」

「おかわりありませなか」

「なにそれ」

「あの、ちょっと、ひどくはないのですけどおなかの調子がよくなくて、昼にみんなで会社の定食食べたので、沢田さんどうかと思って電話してみたんです」

ちょっと嘘をついた。

「わたしなんでもないよ、草間君、体調悪かったんじゃない」

「それならいいんです、飲み会楽しんでください、もしかしたら、明日半日休むかもしれません」

「そう、お大事にね、がんばりすぎているかもね」

彼女は問題なさそうだ。

そのことを母親に言った。

「ということは、おまえの顔はどこにいっちまったんだろうね」

母親はもう食事をおわろうとしている。

彼は食事を続けた。

「明日、半日休むかもしれない、この顔ではかいしゃにいけないだろ、彼女が驚くだろうからね」

「そうだね、周りだって驚ね、明日私が化粧をして、おまえの顔に似せてみるよ」

母親は化粧が上手で、もう50半ばなのに、30代にしか見えない。パート先のマーケットでも若い男の客に声をかけられたりするらしい。

「うんたのむよ」

そういって、母親の顔を見ると、顔の造作は自分とよく似ている。それは当たり前か。ともかくうまく化粧を施して沢田さんの顔を隠してくれるかもしれない。

食事を終えて食器を洗っている母親のところにいって、寝る前に試し化粧をしてくれないかたのんだ。

「ああ、いいよ、先に風呂はいっといで」

母親に言われて、風呂場に行った。脱衣室で自分の体を鏡に映してみた。からだは自分のままだ。色の白いくりっとした眼の沢田さんの顔が首より上にのっている。気色悪い。

口を開けてみた。

あ、歯はじぶんのものだ。右下奥歯が一本ぬけていて、左上の中程の歯に金属がかぶせてある。のどの奥を見ると少し赤い。よく炎症をおこすところだ。

だから声は自分のものなんだ。とすると、頭のてっちょうをさわってみた。少し飛び出ていて、頭蓋骨はどうも自分のものらしい。髪の毛も触ってみると、どうも自分のものらしい。

鏡を見ると、朝家を出たときの髪がたそのままだ。ということは髪も自分のものだとすると、目鼻口が沢田さんのものになっている。耳は自分のだ。

顔面だけが沢田さんだ。

どういうことだ。周りの色に体の色を合わせることのできる両生類やは虫類はかなりいる。魚類だってそういうのがいるが、ほ乳類ではいないじゃないか。なんで自分の顔が沢田さんの顔になったんだ。百面相の怪人か。

風呂場に行って、顔を念入りに洗った。

湯船につかりながら、会社の一日を振り返ってみた。いつもの事務処理をして、仲間と社食にいって定食を食べた。なにもかわったことがない。強いて言えば、食堂の前の席で食べていた沢田さんが、あらいいやだ、と言って、ハンカチをとりだして、顔に飛んだスープを拭いたたくらいのことしか思いださない。白いほっぺたにトマトスープが橙色のしずくになっていた。

四月から働き始めた会社は小さいながら以外と名の知られている商社だ。扱うものはさまざまで、ヨーロッパ、アフリカ、南米、アメリカ、カナダ、小さな島国などの手製品が多く、珍しい酒や書籍類まで、ありとあらゆる品物を扱う。そのなかでも、今若い人が好む仮面だとか、呪術の道具などが多く、ルーマニアのドラキュラ伯爵のものが人気だ。そういえば今日も沢田さんが、社の図書室から新しくはいった東北の妖怪の本をもってきて、我々に話をしてくれた。社の図書室には世界中の風習や宗教の本がそろっている。輸入する商品を選ぶときの下知識としてなわけである。もちろん、日本の土俗的な信仰に関わるものを輸出もする。

彼は全く違う分野、宇宙物理学の出身だが、星に関わる商品は結構な売れ筋で、担当者を捜していたところ、彼が入社試験を受けにきたので選ばれたわけである。

「この本にね、仮面は顔を隠して、気持ちを解き放ち、大胆な振る舞いを引き起こさせる、秘儀には重要なものとあるのよ、さらにね、変身願望だって」

そういった、心理面まで考察されたいい本だと、沢田さんはみなに勧めていた。

「仮面が顔に張り付いてとれなくなるっていう話もたくさんあるでしょ、仮面ははずしたのに、本人の気持ちがはずしたくないか、やましい気持ちがあり、まだついたままだと思う、一つの病だって」

そんなことも言っていた。そういうことを思い出した。沢田さんの影響の強い一日だったことはたしかだ。そのせいかもしれない。

風呂から上がると、キッチンに化粧道具が用意されていた。母親が自分の部屋から持ってきたものだ。

「乾いたらやってやるからな」

母親がテーブルの前に腰掛けている。

彼は脇に椅子を移動させた。

「おまえの顔を思いだしながらやってやるよ」

そういって、母親は顔に下地になる色を塗りはじめた。といっても、さっつさっつさと、刷毛で一塗りの感じだ。

細い筆を出し、黒い色で眉毛を太くして整え、陰をつけて鼻をでこぼこにみせて、

「ここいらに、黒子があったなあ」といいながら、左眉毛の少し上のおでこに小さなほくろをかいた。母親の顔を見ると、左顎に中くらいのほくろがある。おや、右の眉毛の下のところにもある。まじまじと母親の顔をみたのははじめてだろうか。自分に似ているがもう少し丸いかおをしている。ほそ筆にアイシャドウの粉を付け、鼻の下や、顎の部分に点々を書いた。髭の跡にするのだろう。

くすんだ薄いだいだい色の口紅に細い筆を当て、口をもう少し大きく見せるように書き込んだ。

「だいぶ、おまえの顔らしくなったけど、ほんとはもっと長い顔だが、仕方ないねえ、丸顔のおまえになったよ」

ぽんぽんと綿で全体をはたかれて、「洗面所で見ておいで」と道具類をかたずけはじめた。

洗面所の鏡で見ると、確かに自分の顔に似ている。沢田さんの顔ではない。

「うまくできているよ」

「そうやっておけば、明日の朝もう一度やって、似させてやっから」

母親はキッチンから自分のへやにいった。

だけど、会社に行くのはなんだか気が重い。近くで顔を見られれば、化粧をしていることがばればれになるだろう。特に女性は化粧に敏感だ。社長はだませても、女性社員たちはだませない。

そう思うと、やはりともかく休みを取ろう。まだ入社してそんなにたっていないから、幸い差し迫った大事な仕事もないし、彼女にも体調のことを言ってあるので休みやすい。

朝食事をすますと、彼は母親に、言った。

「今日はやっぱり休むよ」

「そうかい、そいじゃ、化粧をしなくていいね」

母親やパートに出かける格好になっている。

「だけどおまえ、これからずーっとその顔なんだろう、どうするんだよ」

「どこかに言って、顔を汚してくるよ、もっとやせると変わってくると思うし、そうだ、入院してしまったことにしようかな」

「そんなに休めるのかい」

「わからないけど、病気じゃしょうがないだろう」

「くびになるかもしれないね」

「そうなったらしかたないか」

「入ったばかりだから、退職金もないだろうし」

母親はなにを心配しているんだ。

「顔の様子を見てから決めるよ、もし顔がこのままだったら、新しいところに就職した方がいいかもしれない」

「たしかにね、なにがおきたんだい、なにかの祟りかい、その女性は妖怪じゃないのかい」

妖怪とはおもしろいことを言う。

さすがに、彼も笑顔になった。

「今日は一日考えるよ、退職することになったら、母さんに会社にいって、退職届をだしてもらうけど、いいかい」

「そりゃしょうがないね、まあ、そうなったら、いってくるよ」

母親はパートにでかけていった。

さて、どうするか、彼は改めて鏡をのぞいた。

沢田さんの顔だ。昨日の化粧が残っているので、少し色は黒っぽい。

高尾山から尾根歩きでもして、顔をごつくしてくるか。高尾山は小学校の頃からよく行くところで、勝手を知っている。大学時代はあまりくることはなかったので久しぶりだ。

彼は持ち物を用意して、ザックを背負うと、帽子を深くかぶって家をでた。

幸い天気もいい。

都心と逆方向の電車も、この時間だと通勤の人で意外と混んでいる。

だが京王線尾高尾山口に着くと、降りる人はまばらだった。それでも山の格好をした人がちらほらといる。若い人たちも何人か降りた。

彼は六号の登山道を選んで登り始めた。このラインはちょっと厳しいが、そのくらいの方が顔の形が変わってくれるだろう。

周りの木々の間をみながら足を動かしていると、いつの間にかまた昨日のことを思い出そうとしていた。

事務所をでたのは六時ちょっとすぎ、沢田さんはまだ帳簿の数字合わせをしていた。輸入をしたアスパラガスの瓶詰めが日本に到着し、通関前の数を担当者が現場から報告してきた。その数と、輸入額、運搬賃、通関にかかる費用など、予定していた数値と、実際の数値を照らし合わせ、最終的な販売額を決める。

「大変だなあ、まだかかるんですか」

「今回初めての輸入品だからちょっと慎重になっているのよ、そんなに大変な仕事じゃないの、久しぶりの残業よ」

彼女は笑いながら、こちらに顔を向けた。いつものように笑顔だ。

「それじゃお先にすみません」

事務所を出て、エレベーターで1階のタイムカードの機械のところに行った。守衛さんがいるところだ。たしか彼はこちらを見てご苦労様と言った。そのとき、自分の顔が沢田さんのものだったら、なにか言うはずだ。そこではまだ自分の顔だったわけだ。

山の手にのって、新宿で降り、自宅のある京王線の調布で降りた。そこでも誰にも会うことはなかった。いや、調布の駅から家まで歩いているときに、見知った顔には合っている。近くの家のおばあさんとすれ違った。ちょっと頭を下げた覚えがある。もし、自分の顔が女性のもので背広を着ていたとすると、もっとしげしげと見られたことだろう。ということはそこでも自分の顔だったのではないだろうか。

そうすると、顔が変わったのは、自宅にはいったときではないだろうか。

そのとき、きょきょきょ、と大きな鳥の鳴き声した。声の方を見ると、木の茂みの中にカラスが止まっている。だがカラスの声ではない。からすがくちをあけて、きょきょきょ、とないた。どこかで、ほかの鳥の鳴き声をおぼえちまったのか。

まったく、と思いながら、彼は頂上にむかった。

久しぶりにくると、山というのは、たとえこの低い高尾山でも、違った雰囲気を味わえる。いつも住んでいる動物たちに新顔が混じってくるし、草などは年よってはびこる種類が違ったりする。ただ、その中で、去年もあったやつが、今年もでているとなんだか懐かしさがある。咲き終わったテンナンショウに青い実が付いている。こいつらは必ずある。秋になると林の中で赤く目立つ。彼はこいつに出会うと高尾山にきたという気持ちになる。

滝のある場所に着いた。今日はいないが、白装束で修行者が滝にうたれていることがある。むかし来たときには橋のところから、大勢の見物人がいて、手を合わせ肩に滝の水をうたせている修行者をながめていた。高校生だった彼も見物人に混じっていたのだが、隣にいたおじさんが、長くいちゃだめだよ、修行者から悪いものが乗り移るからと連れに言っていた。滝に打たれて、からだにたまった悪い付き物をおとすんだ、それがとんできて、とりつくとよ、とも言っていた。そんなことを思い出しながら、滝を通り越して上にすすんでいった。

上から人が降りてくる。すれ違うのにどちらかがよけなければならない。彼は山際に身を寄せて、降りてくる人をやり過ごそうとした。

その人は彼を通り越すと、たちどまり、振り返った。

彼もその人をみた。白装束の修験者だ。何だろう、こちらを見ている。日に焼けている。眉が太く、大きな目で、カラス天狗のようにも見える。

「失礼だが」

その修験者は声をかけてきた。

彼が立ち止まると、修験者は近寄ってきて、「邪悪なものにとりつかれている、命までの危険に及ぶことはないが、そのことで、あぶないめにあうこともおきる、滝の行もよいかもしれぬが、効き目がないほどに強くとりついている」

修験者の眼は彼の目を見ながら、大きな声で「かーつ」と叫び、くるりと向きを変えて、早足でおりていった。

くわあああああ

大きな鳴き声だ、耳がジンジンしている。あたりが急に暗くなり、驚いて上を見ると、頭のすぐ上で、カラスが何十羽も旋回している。

くわあああああ

大きな鳴き声をあげて、一列になり空の上へまい上がっていく。黒い竜だ。

黒い筋となり、青い空に点なって、やがて消えた。

ふと我に返った彼は、高尾山の上について、頂上に向かう道をあるいていた。

体が少し軽くなった。

立ち止まって、下界を見た。遠く新宿のビル街が蜃気楼のように見えている。

家に戻らなければ、急にそう思い立つと、そこからリフト乗り場に急いだ。

リフトは空いていて、すぐのることができた。外の景色などみる余裕がなくなっていた。

帰って何かやることがある。

なんだかわからない。どうしてだかわからない。

リフトを降り、急いで高尾山口駅にいくと、次の電車が停車していた。彼が乗ると、電車はすぐ出発した。

高尾山にきたのは、顔をごつくして、少し男の顔にしようと思ったからだ。だが、あの修験者にあって、家に帰らなければとあわてて、この電車に乗った。

家に帰っても母親はパートの仕事から戻ってきていない。なぜ家に帰るのだろう。そういえばこちらにきてから自分の顔を見ていない。いや、顔を見るのはどこでもできる。

頭の中がもやもやしているうちに降りる駅に着いた。

改札口をでると、「あら、草間くん、久しぶりね、おかあさんそっくりになったわね」

メガネをかけた女性が近寄ってきた。

「どうなさっているの」

中学のときに同級生だった、白木君のお母さんだ。少し離れた新しくできた団地にすんでいて、彼とはよく遊んだ。違う高校にすすんだので、それ以来会っていない。

彼は大学をでて、今の会社に入ったことを話した。

「うちのは、北海道の大学をでて、むこうの馬の牧場に就職してしまったの、なかなか帰ってこれないのよ、あ、電車のくる時間、ごめんなさい、また」

白木君のお母さんはそういって、あわてて改札口にむかった。

彼が家にはいろうとすると、裏どなりのおばさんとすれ違った。

「あら、お母さんとそっくりになったわね、今日、お父さんの命日だったかしら」

彼は「こんにちは」と挨拶だけした。おやじの命日は昨日だ。でも5年も前のことなのに、よく覚えているもんだ。

鍵を出して、差し込むと、玄関はもうあいていた。戸を開けると、母親が帰っているようだ。

ただいまと言って洗面所に直行した。

鏡に自分の顔を映すと、母親そっくりではなくて、母親の顔だった。沢田さんのかおではない。

ふっと振り返ると、母親が後ろにいた。

鏡の方をむくと、全く同じ顔が二つうつっていた。ほくろの位置まで同じだ。

「ごはんできているから、ともかくおいで」

母親は顔のことは何も言わないでそれだけ言った。キッチンにいくと、ショウガ焼きがテーブルにのっていた。

「高尾山はどうだったんだい」

そのとき、ちらっと疑問符が頭の中に浮かんだのだが、すぐに消えた。

「うん、修験者とカラスにあった」

「あんなものはいいかげんな動物だからね」

母親はなにを言いたいのだろう。

「ビールを飲むかい」

「うん」

あれ、昨日もショウガ焼き食べたのじゃないかな。一口食べた彼は、おいしいとは思ったが、やっぱり昨日の味だと思った。

「駅で白木君のお母さんにあった」

「白木君はなにしてるんだい」

「北海道で、馬の牧場に勤めたたって」

「そういえば、長い顔をしていたね」

あれ、白木君の顔は確かに長かったが、関係ないだろう。

「馬はね、人見知りの動物だね」

母親はなにを言っているんだろう。

「どうして」

「気に入らないと、そっぽ向くし、けっとばされるよ」

「どうして、そんなこと知ってるの」

母親は、ここの育ちで、近くに馬はいない土地である。ここの高校を出て、工場に働きに行って、おやじとであって、おやじは養子になって、この家にきた。母親が馬のことを知っているとは思えない。

「桜肉はうまいからね」

なんだかよくわからない。

「昨日も豚のショウガ焼きだったんじゃなかったかな」

「ちがうよ、これ桜肉だ」

母親は、パートのマーケットで、期限切れの肉や生鮮食材を安くもらってくる。

「白木君のお母さんはかわったかい」

中学の頃にあったっきりだったから、よくわからないな」

食事を終えると、高尾山に上ったためだろう、すぐ眠気がおそってきた。眠りに落ちる前に、なぜ高尾山に言ったことを知っているのだろう、という疑問がわいたが、そのまま脳の奥底に消えていった。

朝、母親の顔ならば問題がない、会社に行こうと、張り切ってベッドからおりた。

そのまま一階の洗面所に行って、顔を洗い前の鏡をみた。

「なんだ、これは」

ぞくっとして、棒立ちになった。この顔は誰だ、一瞬とまどったが、白木君のお母さんの顔だ。

どうしたんだ、これだと会社に行けないじゃないか。

自分の顔に手を当ててみる。自分の顔だが、自分の顔ではない。

白木君のお母さんはうちの母親より、少しばかり年上だった。以外とつるつるしている。

ふっと、母親の顔が鏡に映った。振り返ると、母親が見つめている。

「おまえ、どうしたんだ、その顔は」

「わかるわけがないだろ、なんなんだ」

「白木君のお母さんだろ、その顔は」

彼はうなずいた。

「これじゃ、会社にいけない」

「ほら、それじゃ、化粧をしてやるから、こっちにきな」

母親はキッチンの方にいった。彼もついて行くと、キッチンのテーブルには、化粧道具が用意されている。昨日から起きっぱなしなのか。いや、昨夜ショウガ焼きを食べたときにはなかった。あらかじめ持ってきたのか。

「そこにおすわり」

母親の声で、我に返り、おとなしく椅子にこし掛けた。母親はすぐに彼の顔をぬたくりはじめた。おとといと同じだ。

「眉を太く書き直して、と、鼻はもっと広げなきゃね、鼻をもっと大きく見せるように陰影をかく」

そんなことをいいながら、さささ、と彼の顔に刷毛をあてた。

「できたよ、鏡見てみな」

彼が洗面所で自分の顔を映すと、たしかに自分の顔に近くはなっているが、明らかに違う。このままで会社にいくと、気味悪がられる、特に沢田さんはおかしく思うだろう。休もう。

「今日も休むのかい」

いつの間にか、後ろに母親がきていた。

「しょうがないもん」

「あたしはもうでかけるよ、朝ごはんできててよ」

母親は自分の部屋に行ってしまった。

キッチンにはトーストとハム、ヨーグルト、紅茶が用意されていた。

紅茶を飲み、トーストを食べた。

会社に電話をかけたあと何をしようか、ずーっと家にはいたくない。多摩川にでも行ってみるか。府中の多摩川沿いに、サントリーのラグビーの練習場もある。脇に行くと、練習しているのを見ることもできる。

日本代表になった人の実物が練習していることもある。河原に行くのも久しぶりだ。

母親の行ってくるよと言う声がきこえた。

昨日と同じように、深い帽子をかぶってでかけよう。

それから一時間後、会社に電話を入れて、府中に行った。特急で一駅である。

彼は府中駅でおり、府中本町の方に歩いた。府中本町の駅まで十分もかからない。そこから歩いて、サントリーの練習場にむかった。サントリーのラグビーの練習場では、かなりの数のラガーマンが練習をしていた。

ラグビーの試合ではよく顔をみる人たちが何人もいる。大きな体格をしているが、走るのも早いし、身のこなしが柔らかい。すごい勢いで体同士がぶつかるが、体の動きでその衝撃をうまく吸収している。普通の人ならば体の骨がバラバラになりそうだ。

松下という、父親をアメリカ人の二世のラガーマンは特には目立っている。背が高く、大きいからだに白人系の彫りの小さな深い顔がのっている。

走るのを見ていたら、はやいはやい、あの勢いでぶつかられたら、自分ならすっ飛んじゃう。そう思いながら、しばらく見ていたが、多摩川の河川敷の方に向かった。

河川敷は運動場がいくつかあるほど広いもので、川縁まで歩くのも時間がかかる。この時間だと、誰も利用している人はおらず、土手を散歩する老人がちらほら見られるだけである。

水の量はあまり多くない。子どもの頃は、川辺で、生き物を眺めて楽しんだ記憶があるが、それはこのような大きな河ではなく、山の中にある小さな流れの話だ。中州のようなところに流れてきたゴミが引っかかり、サギの仲間が何羽かたたずんでいる。

自分の顔が白川君の母親になったことをしばし忘れていたが、ふと思い出して、手で自分の顔をさわった。指先に茶色のクリームがついてきた。

母親はずいぶん厚くクリームを塗ったものだ。

彼は川の水の流れをしばらく見ながら川っぷちをあるき土手に戻った。

土手の道を、杖をついた老人がゆっくりと歩いてくる。しわの寄った顔は、科学博物館でみた、エクアドルの首狩族がつくった首のミイラを思いだした。上下の唇が糸で縫い合わされていて、ずいぶん小さなかおをしていた。頭蓋骨を取り除き、頭と顔の皮膚をうまく乾かして、形にしたものなのだろう。

土手に上がった彼の目の前に老人がきた。

「奇妙なものがついておりますな、気をつけなされ」

老人はくるりと後ろを向くと、そのまま今きたほうに歩きはじめた。わざわざそのことをいいにきたのだろうか。

ゆっくりと歩き出した老人のつぶやきがきこえた。

いかんものを見た、もどって、いわしを焼かにゃあな。

自分も家に戻って何かをしなければいけないのだろうか。

彼は府中の駅の方に向かった。ともかく家で何かをしなければならないと思ったからだ。

府中の駅で電車にのったことは覚えていた。

いつのまにか、自宅に戻っていて、洗面所の鏡の前に立っていた。

なんだ、この顔は。

色の白い彫りの深い、日に焼けてはいるが、赤くなった白人の顔がうつっている。ラグビーの赤下の顔が鏡に写っている。

なんだ、今日は赤下か。

「どうしたんだい、白人の顔になっちまって、ラグビーの人の顔だろう」

鏡に母親がうつっている。振り返ると、いつの間にか母親が後ろにいた。

「帰ったの」

「今日はパートの日じゃないよ」

朝、出かけていったのじゃないか。

「ごはんできているよ、いらっしゃい」

母親がキッチンにむかったので、彼もついていった。

「ほら、ショウガ焼きにしたからね」

あれ、昨日もショウガ焼きじゃなかったかな」

「今日は、ぼたんだよ」

ぼたんってなんだ、そうか、イノシシか、イノシシの肉のショウガ焼きか。あれ、昨日は鹿肉だったようなきがする。ジビエのショウガ焼きか。

「ビールをここにおくよ」

母親が目の前に、瓶ビールをおいた。キリンのラガーか。おやじがよく飲んでいた奴だ。

ぼたんのショウガ焼きを口にいれた。歯ごたえは違うが、ショウガ焼には違いがない。なかなかうまいものだ。

「おいしいかい」

前の椅子の母親を見ると、見知らぬ子猫をだいている。

「どうしたんだい、その猫」

「おまえの兄弟だよ、今日、産んだんだよ」

母親も父親も猫好きだ。

そういえばうちの虎猫はどこにいったんだ。最近見ないが。

「虎子はどこにいったんだろう」

我が家の虎猫の名前だ。

母親はニイと笑うと、手に持っていた茶虎の子猫で顔を拭いた。

母親の顔が虎子の顔になった。虎子の顔をした母親が、テーブルの前にいる。

テーブルに放り出された子猫の顔を見ると母親の顔だ。

その子猫が彼を見ると、母親の顔をしてミヤオと鳴いた。

猫の顔になった母親が、「そうだね、お乳の時間だね」

と言いながら、胸をはだけて、子猫を乳のところにもってきた。母親の顔をした子猫は、猫の顔をした母親の乳首に吸い付いた。

ゴックンゴックン、音を立てて飲んでいる。

彼は母親と子猫をキッチンに残し、一階の居間に行った。父親の部屋だったその部屋は、今時珍しい和室である。大きな仏壇がおいてある。

彼は床の間においてあった、手鏡をもって畳の上あぐらをかいた。

自分の顔を鏡に映した。

うつっているのは見たこともない口の裂けた女の顔だった。赤い薄い唇が耳のところまで続いている。口をあけてみた。細かな白い歯が奥の方まで生えている。

眼は自分の眼だ。鼻も耳もじぶんのものだ。口だけ裂けて、あとは自分の顔になっている。

玄関のチャイムが鳴った。

母親がでるだろう、と思っていたが、だれもでないとみえてチャイムは何度も押された。

そのうち、がちゃがちゃと鍵をあける音が聞こえると、誰かが入ってきた。

「草間くん」

見上げると、あっとおどろいた。

沢田さんだ。

真っ黒なツーピースをきている。顔の真ん中にピンクの角が生えている。

仏壇に向かうと手を合わせた。

仏壇の脇では、虎子とその子どもが一匹、座ってこちらを見ている。

「お母様いくつでなくなられたの」

沢田さんが、僕の顔をのぞき込んだ。六十八だっただろか。そうか、今日は通夜だ。

「どうして、角を生やしたんです」

彼は聞いた。

「わたしねえ、面かえ妖怪なの、知らなかったの、新入社員の顔を変えるのが役目なのよ」

彼女の額のピンクの角がぽろっと落ちると、あいた穴から亀虫が顔を出し、飛んできた。彼が、あっと言ったとき、左眉毛の上の辺りに泊まった。臭いじゃないか。そう思ったとたん、亀虫は黒い糞をひっかけると、飛んでいった。糞が黒子になっちまった。沢田さんのおでこの穴から、今度はごまだら髪切り虫がよっこらと出てきた。ぱっと羽を広げると彼の右の耳の前に飛んでくると、もみ上げのところを皮膚ごとかんだ。痛いじゃないか。そこに引きつれができた。穴からどんどん虫が這い出してくる。しまだら蚊じゃないか、来るなと来るなと思っていると顔にたかってプチプチさしちまった。かいいじゃないか。ぽりぽりかくと、皮膚がただれてきた。お次に来たやつは、葉きり虫だ、何するつもりだ。顔の上で皮膚を丸く切り取りやがった。あばたができた。

ヒャ、ゴキブリが出てきた。おどろいて顔がひん曲がってきた。

そいつがとんできた。彼の顔に這い上がってなめ始めた。おでこをなめて、頬っぺたを舐め、顎をなめ、何だよ、ぶつぶつがでてきたじゃないか。ぶつぶつはつぶれるとニキビが吹き出した。

沢田さんがバックからコンパクトを出して、鏡を見なさいという手振りをした。

俺の顔に戻っているじゃないか、にきびだらけだ。

「さあ、いきましょう」

彼は沢田さんに手を引かれ一人住まいの彼女のマンションにいった。

「精切(せいぎり)よ」

とも言われて、ニキビの吹き出した顔に濃いアルコールをかけられ、割礼の儀式を滞りなく終えたのである。

面かえ妖怪