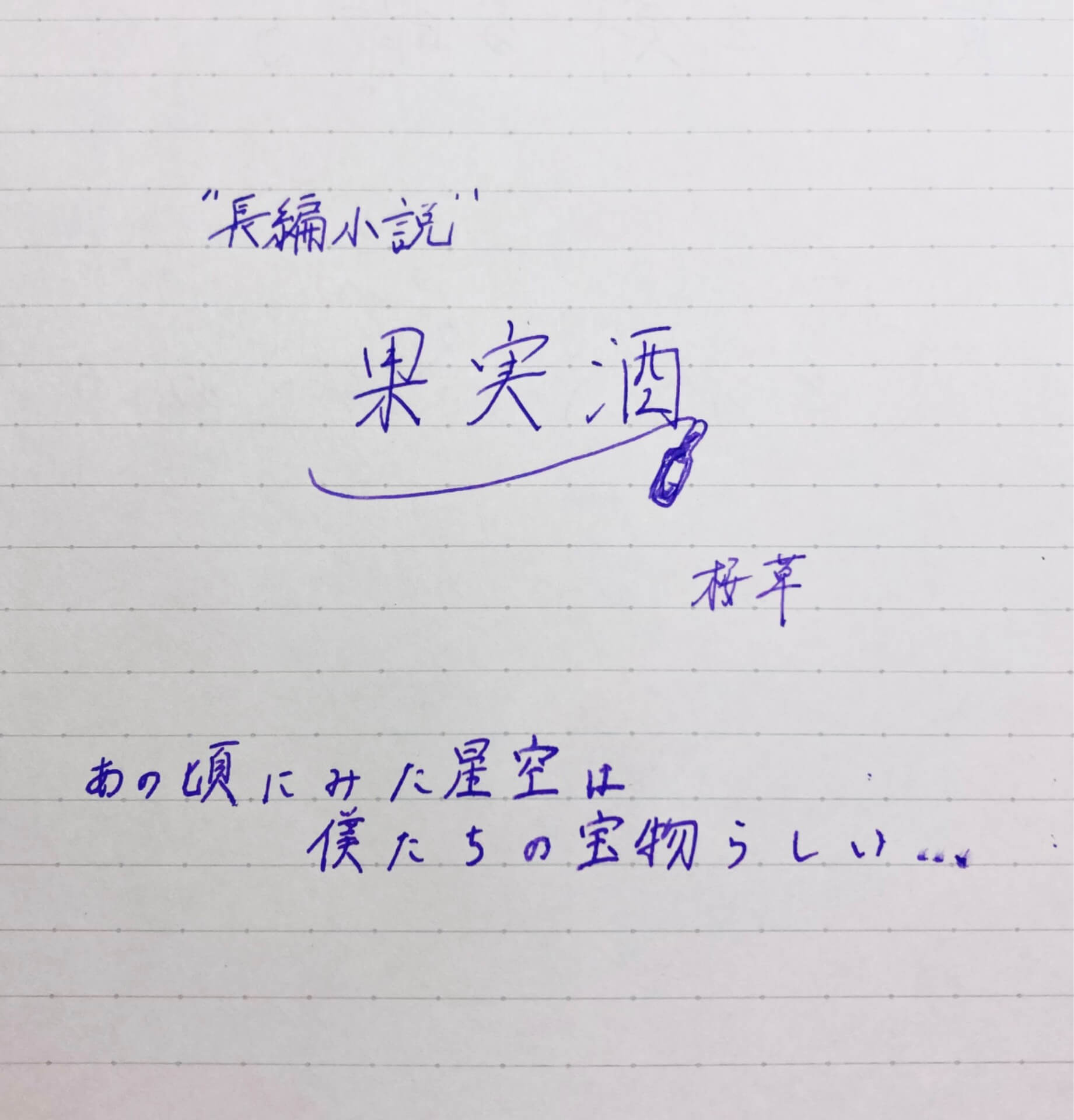

果実酒

第1章「少年」

序詞:

少年は歩いた。海沿いの道を歩いた。背中にはギターを背負っている。時折、車が通る小道を行く。彼はギター少年と呼ばれている。今日も海の家に遊びに行く。夏のアスファルトが黒く輝いている。

「やあギター少年。今日も暑いね。」

そう元気よく声をかけてきたのは、海の家のおじさんだった。

「おじさん、今日も暑いね。夏休みって感じの気温だ。」

潮風と波の音に、彼はまだ風情を感じるほどの心は持っていない。だから彼はギターケースを開けた。

「一緒に弾いてくれる?」

おじさんは威勢よく頷いた。彼はギターをかき鳴らす。海面から反射する光はまるでスポットライトである。2人きりの海の家で歌う。潮風と波の音はかき消され、2人だけの音楽になる。

「ありがとう。おじさんのおかげでギターが上手くなった。最近だと、Fコードを鳴らせるようになった。将来は歌を歌って皆を笑顔にしたい。」

「こちらこそありがとう。君は本当に凄いね。12歳でこれだけ弾けたら、中学に行ったらモテるんじゃないか?」

夏の気温のせいに出来ないほどの汗をかいて言った。

「僕、別にモテたいからギター弾いてるわけじゃないからね!」

「わかってるさ。わかってる。俺は応援してるさ、少年!」

そういっておじさんは頭を撫でた。おじさんはその後、アイスクリームをくれた。絶対1度溶けてしまったアイスクリームだ。形が歪のアイスクリームを、彼は勢いよくかぶりつく。壁掛けの扇風機が生暖かい風を送っている。

彼は自宅に帰った。ジメジメした暑い空気とエアコンの効いた涼しい家の空気の境目は、ギター少年にとって大好きな場所であった。

「おかえり。お風呂掃除お願いするね。」

「お母さん!ただいま。お風呂掃除ね、わかった。その前にお父さんに報告しないと。」

彼は2階のお父さんのところへ行き、自慢げに語った。

「今日もおじさんと弾いた!お父さんに貰ったこのギブソンのギター本当に凄い!ありがとう!」

ギターを置いて、彼はお風呂場に向かった。お父さんの部屋の欠けた風鈴は、微かなFコードを鳴らす。

お風呂掃除を終えた彼は、自分の部屋で読書感想文の宿題をしていた。本の名前は…。

彼は小説が好きであった。青春をまだ感じる前だというのに…。何故この本を選んだのかというと、お父さんが書いた本だからだ。彼がこの本を見つけた時、万年筆の茶色い筆跡で書かれた手紙も挟まっていた。

(この本はお父さんが作った本だ。これは私小説って言って、僕の高校生の時の話を書いてある。おそらくこの本を手に取った君は、偶然この本を見つけたことだろう?1度この

本を読んで見てほしい………………)

彼はやはりこの本を読むには早すぎた。だが、夢中で感想を書き連ねた。雷の音が鳴るまで万年筆を離さなかった。

夕立の開けた満開の星である。彼は本の名前を思い返した。青い春の匂いがした気がした。

長編小説『果実酒』

第1章「少年」

彼はギター少年だった。父のギターを小さな手でかき鳴らしている。それは、音を創り出す父にそっくりであった。

2年生にもなって昔の夢を見ていた。ベットのシーツらが擦れる音はどうも気持ち悪い。智也も薫も未だに親友だけど、彼にはそれ以外がなかった。あの無邪気な童心が薄れる気配に、彼は何とも言えない気持ちに侵される。

今日もいつもの退屈な学校に行く。もう花見はいない静かな公園の傍に、校舎がある。無駄に歴史の古い校舎には最近工事が入っている。何とも皮肉な、と彼は思っているが決して口にしない。やっぱりこういうのって心の中に留めておくのが粋ってものじゃないか。智也と薫が先に待っていた。

「おはよう薫と智也。今日も学校めんどくさいよ。でもこれも青春なんだろうな。」

「そうだね。最近の授業はつまらないよね。私もそう思う。なんかありきたりな話ばっかでさ。特に国語の授業…。小説は面白くないし評論もなんか腑に落ちない。結びの弱いものほどつまらないものなんてないんだよ。」

「俺もわかるわ〜。後になったら懐かしいなって思うんだろうけど、その間の時間って忍耐の時間だからほんとにきついよ。あ、でもよ。今日なんか本校100周年記念で桜の木植えるらしいぜ。」

智也は遠くに見えた桜の苗を指さしていた。彼はそっちの方を指して悪い顔をした。

「あの木が大きく育つ前に、僕らは死んでるよ?なのに植えて意味あるのかな。さっきの智也の理論でいくと、確かに僕たちが大きくなったときの"青春を思い出す無駄な時間"の担保はあるかも。だけどあの桜の木は元々この校舎が出来た当初にあったものじゃなくて、今植えられるものだ。だったら僕たちより後でしかその効力は発揮しない。いや、そもそも回顧の時間なんていらないだろうし。」

「確かに。私も100以上は生きれないだろうし、その時間あったら今に必死になる方が賢いよね。思い出って大切だけど要らない。」

周りからはさぞかし不思議なやつだろうと思われただろう。彼らの会話はまるで花壇に咲く花たちや、空に時々現る虹のようなものであった。放課後、彼は智也とよく海の家に行く。実は智也はおじさんの甥っ子であることが最近判明した。

「僕今日は早めの曲弾きたいかも。最近退屈だからパッと晴らしたいというか。」

「いいぜ。でも俺あとで遅い曲もやりたいんだけどいい?」

「もちろんさ。じゃあ始めよう。いい?おじさんも。」

「君たちの好きなようにすればいいよ。おじさんはあくまでサポートメンバーなんだし笑。」

彼の合図と共に海の家に爆音が響く。智也はドラム。おじさんはベース。そして、彼は父のエレキギター。彼のオリジナルは疾走感溢れるロックが多い。コード進行こそ単純であるが複雑なリズム感で独特のグルーヴ感を引き出している。まさに卵のような腕前である。

彼らは一通り曲を弾いたあと、智也が聞いてきた。

「そういやこの曲いつ作ったんだ?結構前から弾いてるから気になる。」

「僕の曲というよりお父さんの曲なんだ。僕もお母さんに弾いて欲しいと言われたから弾いてるだけ。」

彼はおじさんに桜の木の話をしようと思った。。

「そうそうおじさん。今日学校の100周年記念で桜が植えられてて、でも僕たちは意味わからなかった。どうして人って思い出をモノとして作りたがるのだろう。僕たちの思い出も人生も財産も結局は価値が無くなるだろ?」

おじさんは失笑した。

「尖ってて若々しい意見だ。まぁおじさんくらいの年齢になったらわかるさ。この世に遺るのは思い出だけだからね。それがたとえ誰のものだろうと変わらないんだ。」

彼らは何となく頷いて聞いていた。

「でもよおじさん。俺はこいつの意見に賛成する。だってそもそも遺す意味なんてないだろ?」

「まぁそのうちわかるさ。年の功ってやつだよ。」

おじさんはため息をついていた気がする。彼は何故かそれを不思議に見つめた。おじさんは悲しみとも嬉しさとも取れる表情であった。智也は帰るというので彼もまた帰ることにした。おじさんは最後まで見送ってくれた。

彼は家に帰る途中にたまたま薫に会った。雲の隙間から差す斜陽が、顔の流血を光らせていた。彼は心配そうに駆け寄る。

「薫だ。え、大丈夫か?どこか打った?」

「あぁ大丈夫だよ。気にしないで。ちょっと怪我しただけだから。」

彼女の目は腫れている。いや、泣いていたのだろうか?わからない。しかし、彼は何かが起こったことだけはわかっている。

「とりあえず僕の絆創膏を使いな?」

彼は薫に絆創膏を渡した。そのとき、初めて雨の匂いがした。夕立なのだろうか。流石に季節外れではないか。いや、もう7月の初旬だ。ん?ちょっと待ってほしい…。彼もそれらを実感した。

雨のせいでなかなか彼女は張れない。なんとか張ってもめくれてしまう。雨が強くなる。彼女は微笑みながら言った。

「ありがとう。そしてごめんなさい。あなたはほんと優しいね。」

彼はなんだか雷にでも打たれたかのような感覚であった。重なる悲しみと淡い期待に涙がこぼれそうになる。しかし、引き攣った笑顔で彼は答える。

「大丈夫…大丈夫だよ。薫は何も悪くないじゃないか。誰も悪くない。」

「ごめんね。なんか謝るのが癖になってるのかな。」

「その癖辞めた方がいいよ?人ってありがとうをいっぱい言われたいけどごめんなさいは言われ続けると嫌になるからさ。あと、優しいって言ってくれてありがとう。」

その途端、雨はピタリと止んでいた。薫は恥ずかしいながら笑顔で答えた。

「こちらこそほんとにありがとう。」

薫の顔の傷は彼の絆創膏によって塞がれている。彼は何か重要なものを感じたが、素直になって薫に笑顔を返した。

「どういたしまして。」

夏の風物詩はやはり、夏フェスに行くことだと彼は豪語している。彼らは初めて生のフェスに行く予定を立てた。テレビでも放送されるあの有名な夏フェス「The R/Lock」である。放送はよく彼も見ており、有名になりそうな新しいアーティストの出演が多い印象を受ける。王道ロックのバンドもあれば、メタルやアコースティック編成など様々ななので、一概にロックフェスとは言えない部分もあるかもしれない。だが、多様性に溢れたそのロックフェスは彼らの性分にも合っているような気がする。久しく街から出ていない彼らにとっても待ちわびた日である。閉鎖的な田舎町とはおさらばしたい気持ちがだんだんと強くなっている。

電車の中で彼は朝焼けの静けさを感じ、おっとりとしていた。すると、智也と薫が聞いている曲に目が入った。彼は智也の肩を叩く。

「何聞いてるの?このバンドも知らない。」

「あ〜これか?Shooting Starっていうバンドでさ。結構俺たちのスタイルに似てるし参考に出来るんじゃないかなって思ってるんだ。」

彼は智也のイヤホンから曲を聞いた。曲を…聞いた。衝撃であった。それはまるで、今までの音楽に裏切られたような感覚であった。彼はド肝を抜かれた。彼の聞いたどの曲よりも繊細でかつ明瞭なバラードであった。BPMは100ほどか…。曲名は『焦げ茶色の万年筆』。

「この曲いいじゃん。僕感動したよ。特に、(僕ら風の藍を奏でて)ってところがすごく好きかも。」

「あ〜その曲ね。私も1番好きだなぁ。懐かしさと歌詞の物語性。何よりノリたくなるようなグルーヴって感じよね。いい意味でバラードぽくないっていうか。」

今日も薫の絆創膏が際立つ。薫はこちらを見てにっこりとした。少し可愛く見えた。

「でもさ、このバンド1回ギターボーカル変わってるんだぜ。俺が知ってるのだと、確か…。」

智也が言いかけた途端、電車はフェス会場の最寄り駅に着いた。彼は何となくその理由を聞き直すのを辞めた。そして、『焦げ茶色の万年筆』をプレイリストに入れるのだった。

会場はテレビで想像したより人が多く、熱気に溢れかえっていた。これが夏フェスなのか。真夏の太陽が嫌というほどに照りつける。立っているのがやっとな気がする。彼らは汗を拭いながら開始時刻を待つ。

「智也。最初のバンドってなんだったっけ。僕セトリをあんまりみてなくてさ。」

「あぁ、そういえば…。」

そう言った途端にアナウンスが入った。

「お待たせいたしました。ただいまよりThe R/Lockを始めます!私進行の中村と言います。もうこの夏フェスも30年の歴史になりまして、年々音楽シーンも移り変わっていますが、このフェスになんとトップバッターであのバンドが盛り上げてくれるとのことです!さぁトップバッターの『Shooting Star』です!」

私の心は周りのざわめきよりはるかに震えていた。なぜなら、海の上のおじさんがギターボーカルをしていたからだ。

「幸せとはなんだろうか。青春とはなんだろうか。僕たちにはわからないものをわかろうとする欲がある。その欲は時に凶器となり人を腐らせることもある。また、その意味を咀嚼し人を実らせることもある。僕たちは流れ星である。」

おじさんの語りで会場は静寂に包まれる。ペンライトの数はやはり少ない。

「そう、僕らはただの流れ星に過ぎない。この人生もこの歌もこのロックも…この星の中ではあまりにも刹那すぎる。思い出も到底100年も経てば塵に消えている。でもそれでいい。それでいいと言いたい。桜咲く、向日葵が照る、紅葉が散り、辺りが白くなる。僕らにとっては十分すぎる。この”人”という名の器では感じれるものも少ない。神様ならどんな風に感じるのだろうか。わからない。」

懐かしい匂いがした。

「そんな僕らの音楽だ。Shooting Starで焦茶色の万年筆。」

そうして、あの曲が始まった。それはまるで、月明かりの下を歩いている音のような。

帰り道はもうすっかり星空で、丁度ペルセウス流星群の日だった。都会から離れ、徐々に彼らの街が近づく。すると、やはり都会の光がなくなったのかさっきより流れ星が濃く見える。まるで、海に落ちる魂のようだ。彼岸花を照らす月は妙に暖かい。

「綺麗だね。この景色ずっと見ておきたい。この刹那を永遠にしたいんだ僕は。」

智也は彼をじっと見つめながら答える。

「お前、もしかして泣いているのか。」

その時に気づいた。自分の涙があの流れ星に似ていることに。彼は智也に薫にも目を合わせない。

「この涙も感情も海に流したい。もう起きないのなら流してしまいたい。ああ、僕もあのバンドみたいな曲を作ってみたい。自分自信を見つめる音楽だ。」

薫は彼の背中をさすりながら言った。

「私たち3人でバンドをつくろう。あの夏フェスに出るんだ。そして、私たちの音楽でその場の欲を満たしたい。」

彼はやっと目を合わせた。その瞬間、彼は確かに微笑みながらやっと彼は道をひらくことが出来た。彼という名の創作か始まったのである。彼の道は満点の星空の下、朧げな月明かりと共に。

「あぁ、もちろんやろう。僕はいつか必ずこの欲を満たすんだ。」

智也は頷いた。久しぶりの彼の笑顔に驚きながら、少し悲しげに応えた。

「そうだな。俺たちならこの欲を満たせる。死ぬまで、いや死んでもやるぞ!」

海はだんだんと色が深くなり、夜と同化している。夜の世界は彼らの楽園であり、彼らにとって不思議な存在となった。

夏休みに入ったみたいだ。彼は朝に学校からのめんどくさい宿題を片付けていた。読書感想文にはもちろん彼の父親の小説を、そして自由研究は弦の張力について。お昼ご飯に彼はそうめんをすすった。

「ちゃんと座って食べなさい。行儀がわるいでしょう。」

「勝手にさせて欲しい。」

反抗期なのだろうか。わからない。彼は海の家に向かった。

「おじさん、久しぶりだね。フェス見に行った。ほんとに楽しかったんだけど1個気になった。フェスに出てたのどういうことなの?」

「あ〜俺が出てたやつだよね。若いみんなには言ってなかったもんね。俺ここの経営しながらバンドしてるの。すごいでしょ?」

おじさんはニヤっとしている。素直にすごいと思ったが、やはりムカつく。

「なんかムカつくけど認める。すごいよかったよ焦げ茶色の万年筆。」

「全くお前はツンデレなんだから。」

彼は恥ずかしくなった。だから、慌てて話題を変えた。

「そういえば相談なんだけど、僕智也と薫とバンド組むことにしたんだ。それで練習場所を探しててスタジオとかないかなって。おじさんのおすすめとか聞きたい。」

「智也から聞いたよ。ほんとお前は父親にそっくりだ。ん〜…。俺たちの行ってるところが1番おすすめだな笑。1つ隣の駅から歩いて3分くらいの、商店街の中にあるんだけど。」

そういっておじさんはマップのURLを共有してくれた。田舎町が表示される。

「この場所昔はコンビニだったんだよ。その後ライブハウス兼スタジオになってさ。商店街の中にあるんだ。まあ俺たちの生まれた場所でもあるから大事にしてくれ。明日にでも連れて行ってあげる。」

3人でライブハウスに行くことになった。薫に電話をしてみる。

「………………………。」

仕方ない。彼はLINEをしておくことにした。

「明日暇だったら10:00に海の家集合して。」

返事は無いまま明日になった。彼は母親に呼び止められた。

「ちょっと待って。今日は午後から塾でしょ。どこ行くの?」

「うるさいなぁ。僕の人生なんだから僕の好きなようにさせて欲しい。じゃあ。」

勢いよく玄関のドアを閉めた。母親は上を見あげてうるっとしていた。

「昔を思い出したなぁ。久しぶりにピアノ弾きましょうか。」

海の家にはもうすでにみんなが揃っていた。

「遅くなってごめん。あ、薫も来たんだね。返事くらいくれてもいいじゃないか。」

「ごめんね。ちょっと色々あって。」

今日も絆創膏が輝いている。

「じゃあ行こうか若者たちよ。」

智也は苦笑した。

「それめっちゃおっさんぽいからやめた方がいいぜおじさん。」

電車のベルが鳴る。動き出す。2両編成で1時間に1本の鈍行列車。彼は薫を見ていた。目が合った。一間の沈黙が流れたのち、夏の涼しさに気がついた。

駅舎はどこもかしこも錆びついており、山々が連なるのが見えた。商店街の人通りは少なくて、やはりスナックが目立つ。高い雲の上には一体晴れの景色以外に何があるのだろうか。

ライブハウスに着いた。受付があって、その奥の階段から降りて地下のスタジオに向かうらしい。ギターが一緒だとどこまででも行ける気がして嬉しくなる。彼はドアを開けた。

「この部屋は自由に使っていいぞ。隣の部屋はShooting Starいるから来ないでね。」

彼らは緊張していた。薫が切り出す。

「とりあえず、私たちのバンド名決めよう。」

彼と智也はゆっくりと頷いた。

「そうだね。何がいいだろう。どうせなら僕ららしい名前にしたい。」

何個か候補を出してみた。ホワイトボードに書き出していく。

・田園都市

・灰色泡(グレーバブル)

・burst

・brown day's

彼はふと呟いた。

「僕たちの青春がずっと続けばいいのに…。あ、そうだ!青色日記はどう?」

智也と薫は、突然の彼の大きな声に驚いた。が、凄いしっくりときたような面持ちでいた。

「青色日記かぁ。俺好きだなそれ。つまりお前が言いたいのは、このバンドをしている限りは青春だってことだろ。」

彼は素早く頷いた。

「私も青色日記がいいな。青春って終わるけど、終わらせるのは自分たちの記憶と郷愁だもんね。」

こうして、彼らは青色日記を始めた。辺りはもう星空だが、もちろん彼らは知る由もない。おじさんが彼らのドアを叩いた。

「そろそろ出るぞ。片付けなさい…ってなんで何にもしてないんだ?」

彼らは目を合わせていた。口を揃えて言う。

「内緒。」

季節はまたまた巡っている。すっかり校庭も紅葉に染まり、彼らのバンドも段々と熱が出てきた。秋の匂いはこれもまた懐かしい。秋の夕暮れは冬の訪れる予感と、夏の記憶を思い出させる。そろそろ彼は受験生として進路を決めなければならないはずだ。

「だから、僕はどこでもいいんだよ。僕は青春日記をする時間が今1番大切だ。義務教育が終わるんだ。僕の好きにしたい。」

「でもね、選択は大事だよ。人生に選択できる機会はそこまで多くない。あなたがバンドをしたいのは私もわかっている。だからこそ受験は大事なんだ。新しい価値観をあなたには持ってほしい。」

「いや、僕は今の価値観を大切にしたい。出来るなら不変を望んでいる。どこにも行きたくない。今いる場所でいいだろう。元々学校は学を学ぶところだ。自分のやりたいものをやるのが1番効率がいいと思う。」

まあ落ち着きたまえ、と言いたくなってしまった。彼は母親と受験生としての向き合い方について口論になっている。最近彼は塾を辞めた。成績上位にいた彼は、次第に自分が駒にされていると感じたらしい。彼は音楽の専門に行きたいが、塾は必死になってそれを止めていたのだ。そして、それは彼の母親も同じであった。

次の日、彼は海の家に来ていた。おじさんに昨日の話をした。おじさんはなんとも言えない切なそうな嬉しそうな表情をしていた。

「そっか…。全く、お前はやっぱり父親にそっくりだな。お母さんは多分、安定的で無難な人生を望んでいるんだろうな。おそらく多くの人が望む人生だ。波乱万丈にはみんななりたくないものだ。おじさんもかつてはそうだった。」

少し溜めてから言った。

「お母さんもだいぶとお父さんにふりまわされただろうよ。あいつはめちゃくちゃなやつだった。」

彼は返事にこまったらしく、とりあえず返事をしてみた。

「僕にはわからない。自分の人生を決めるのは自分だけだ。それ以外何も無い。お父さんは遠い国にいるから全く会えてないけど、会ったら絶対分かってくれるさ。」

彼は固い決心をしていた。揺るがない岩のようにずっしりと構えていた。そんなところに薫が現れた。

「久しぶりだね。私最近勉強しかしてなかったからちょっとだけ寄ろうかと思って来たの。何か深刻そうな話してたけど大丈夫そう?」

「平気だよ。薫はどこの高校志望なの?」

薫はこの地域で1番賢い高校を言った。彼も目指せるのだが、いかんせん勉強はしていないので今のままじゃだめだ。

「そういうあなたはどこなのよ。」

「音楽の専門へ行こうかと思ってる。」

「そっかぁ。頑張ってね応援してるよ。」

少し頬が赤らんでいる気がした。

「僕も応援してる。」

家に帰った。すると、母親が話したそうにしていた。彼は何となく食卓の椅子に座った。

「ねぇ。あなたはあなたのお父さんをあまり知らないと思う。"遠い国へ行ってる"ということしか伝えてないもの。そろそろあなたにこれを渡そうと思う。」

そう言って見せてもらったのは、お父さんの昔の日記と私小説『星空』の原本であった。彼は『星空』のページをめくった。

『星空』

01.

第一章「僕」

僕は今日も主人に会いに行く。

高校では退屈な日々を送っていそうな僕だが、実際退屈ではない。かといって忙しい訳でもない。ゲームをしたり、音楽を聞いたり、万年筆を執ったり。ただ、普通の男子高校生と違うのは、いつも"小さな幸せ"を見つける冒険に出ているだけである。今日も"小さな幸せ"を見つけることが出来た。

主人の方へ向かう途中に長い道が1本あり、その中央に主人の店がある。今朝の風景とは一変して人通りが少ない、駅へと続く道。夕方はいつもこうだ。そんな道を今日も"歩く"。木がだんだん緑づいてきた。もうそろそろ夏の季節なのか。僕は自転車通学だから駅の方に行くのは主人に会いたい時だけ。後の店は…呉服屋さん、古びた弁護士事務所くらい。しかし、最近になって工事が進んでいる所がある。どうやらコンビニがやっと建つのだそう。その前にあったあの空き地は一体なんだったのだろうか。言っていなかったがこの道を走る自転車はいない。辺りに「自転車乗車禁止」のマークがあるからだ。僕は自転車を押している。

そんな時、珍しい格好をした女性がいた。豪華なワンピースを身につけている。おそらく主人と変わらないくらいの年齢だった。そんな人が…なんとスリにあったのだ。彼女の持っていたカバンを強引に盗り、颯爽と犯人は逃げていく。僕は慌てて自転車を寝かせ、犯人を追いかけた。幸いなことにその犯人は土地勘がないらしく、路地裏で行き止まった。「追いついた。」と思ったら、拳で殴りかかってきたのでそこにあった鉄パイプで彼のスネを打った。ここで体育の授業が活きるとは…習ったばかりの八の字固めで取り押さえ、その女性が警官を呼んできたところでひとまず解決した。

「ほんとにありがとう!君のお陰で犯人捕まったし!」

「いえいえ…。僕も咄嗟の事だったので上手く対応出来たかわからないですし。」

内心凄く嬉しかった。人助けは気持ちがいい。まるで子供のときに夢みたヒーローのような気持ちになった。

「あとは警察の方に任せましょう。一応名前と電話番号だけ伝えておきます。」

筆箱の中にある万年筆とメモ帳を手にとって書く。彼女も書く、というので貸した。

「では、また何処かでお会いしましょう。」

「まって!せめてお礼を…。」

「大丈夫です。僕はただの高校生ですから。」

彼女は不思議そうに僕を見ていた。

02.

僕はそのまま主人の店へ向かった。今日のこの"小さな幸せ"を噛み締めていると、春風は激しさを増し、並木を揺さぶりだした。木々の揺れる音と車の走る音が奏でる音楽は、とても気持ちのいいものだった。夕日が街を赤くする。

着いた。木造のまるでログハウスのような見た目をした小さなお店。田舎の風景と相まって、温かみがその店はある。パッと見ただけではお洒落なカフェに見えるかもしれない。カランコロンっと軽い音を立てて僕は入店した。木の棚、テーブル、レジ、何もかもが木製。主人のこだわりなんだそう。

「いらっしゃい。今日も来てくれたのかい?わざわざありがとうね。」

「いえいえ。レジ打ちなら任せてください。」

「じゃあ頼んだよ…。」

僕はこの店が好きだ。ずっと好きだ。だからこそ恩返しをしたいと思うようになって、最近レジ打ちの仕事を手伝っている。しかし、給料はいらないと主人言っている。僕はただの高校生。そんな無駄金は主人の制作費にあててほしかった。

「これ主人の新作ですか…。綺麗ですね。茶色のインク。」

「あ〜これね。名前は『青春』っていうんだ。青春っていうテーマでインクで作ると大体青か桃色でしょ?でも俺的には茶色が青春だと思った。」

「たしかに、なかなか茶色を青春だという人はいませんね。茶色というと、どちらかと言えば大人っぽいというか…。何故茶色なのですか?」

「それを言ったら面白くない。これは俺の青春だから。」

僕なりに察した。この店を抱えることが夢で、こうやって地域の人に支えられている今こそ"青春"なんだな、と。その後お客さんが何人かいらして、足りないものを買っていった。 消しゴムだったりシャー芯だったり、皆が使うものたちが旅に出ていく。気づけばもう辺りは暗くなっていた。

「そろそろ帰ります。最後に『青春』だけ買います。主人のインクは制覇したいですし。」

「嬉しいこと言うじゃないか。でも、この『青春』は棚に飾るだけの非売品にするんだ。申し訳ないね。」

「そうなんですか。余程大変だったんですね。」

「そうだな。このインクはもう作れないと思っている。」

名残惜しそうに主人は言う。僕はただ綺麗だなと眺めるしかなかった。カランコロンという音がまた店内に響いた。

街灯の明かりは煌々と夜の道を照らす。満月の月明かりは僕をそっと見守ってくれている。そんな毎日だ。

03.

学校が無い日なので、朝食を食べてからすぐに店に行ける。"小さな幸せ"はその朝食にあった。今日は主人に以前教えてもらったハムチーズトーストを焼いた。それが中々美味しかった。食は心を満たしてくれる。コーヒーを1杯飲んでから店へ向かった。

カランコロンっと軽い音が鳴る。

「いらっしゃい。今日もよろしくね。」

「任せてください!あ、今日朝食に教えてもらったの食べましたよ。美味しかったです!」

「それなら良かった。また良いレシピあったら教えてあげるね。」

朝の店の空気はおいしい。森林の中にいるみたいな清々しい気持ちになる。今日もカウンターでレジ打ちをした。奥で主人が万年筆を作っている。どうやら木軸らしく、少し前からインクと一緒に作っていた。相変わらず来客は少ない。インク棚の整理などをしていると、気がつけばあっという間に夕方だった。主人に呼ばれた。

「この万年筆に『青春』を入れてみようと思う。来て。」

主人は『青春』を万年筆に入れる。コンバーターの音が鳴る。木の肌のような色の液がスっとあがっていく。そして、ノートがある。

「この様子を見せたかったんだ。いつもの。でも、人生で『青春』を刻むのは今日だけ。」

このノートは主人が作ったインクでインク名と一言刻む、言わばメニュー表のようなものだ。

『夕日』、『若葉』、『豪華絢爛』

様々なインクが綴られている。主人はこう書いた。

『青春』:青き春を思い出す。あの日の記憶はこのインクが物語っている。葵を待つばかり。

主人の青春。そして、僕の青春とは…。言葉が出なかった。

「そろそろ帰りなさい。もう日も暮れて閉店の時間だ。今日もありがとうね。」

「こちらこそありがとうございます。では。」

そうして僕は帰路に発った。葵の花ってどんなのだったっけ。たしか白くて綺麗な花…。

青春の敗北者である僕には、何とも皮肉なものか。

第一章「僕」

04.

第二章「私」

私は今日も彼に会いに行く。

私は、駅前のカフェがとても好きだ。デザイン科の講義のノートを万年筆でまとめている。カウンター席にノートを広げていて、迷惑だろって思われるかもしれない。でも、カフェのオーナーには許可を貰っている。このカフェの来客は斑で、カウンター席を陣取っても怒られないのだ。

私は万年筆にハマっている。今どき万年筆よりもボールペンが主流だが、ボールペンにはないものがある。書き心地が癖になるのだ。あのガリっと書く感じにとても趣を感じる。そして何より"万年"使えるから愛着が湧く。木軸の万年筆。経年劣化で軸に艶が出てきた。

しかし、ファッションとは本当に難しいものである。絵描きならキャンパス、詩書きなら音に表現するが、私はモデル…つまり人間に表現する。私は本当に表現したいものをまだ表現出来ていない。服は売れなかったらゴミである。今の時代、大量生産大量消費が行われている。そんなものより、もっと"個"に対する表現を増やしたい。

彼が来た。私と同じコーヒーを頼んで横に座る。

「その服良いね。構図なのかな。」

「ありがとう。でもシンプルに難しい。お題が"君を思う"。だから何となく花柄ワンピースを土台にしたらいいかなって。」

「なるほど。確かに花柄って落ち着いた雰囲気だし、お題と合ってそうだね。あ、そう!新作の万年筆買ったんだ。見てほしい。」

そう言って万年筆が机に置かれた。青色の万年筆。

「この万年筆良いじゃん。有名なやつ。私もいつか欲しいな。やっぱり万年筆っていいよね。見てても飽きない上に書き心地もいいとか最高すぎない?」

私は彼の影響で万年筆にハマった。なぜこんなに私に合いにくるのか聞いたら、親友だかららしい。まあ確かに高校で知り合ってからだけども。お互いのコーヒーは、時間が経ったからなのか、もう冷めていた。

「じゃあまたね。オーナー今日もありがとうございます。」

そういって彼は一足先に店を出ていった。

コーヒーがほんのりと香る店内。こんなにも時間が経っていたのか…もう閉店時間じゃないか。急いでノート類を片付けて店を出た。外は少し寒かった。

05.

私は大学に行くまでに、万年筆のインクを変えようと思った。気分的に茶色のインクを入れた。昨日はカフェに寄れたけど、今日は行けそうにない。

世間はいつも騒がしい。彼もそう言ってた。日常って存在しないんだ。この時この一瞬に色んなものが生まれ消えていっている。ふと、並木道に春の匂いがした。もうすぐで卒業なのか…。

一般企業に往くか、本当にデザインの道に行くか。時効は迫っている。もっと夢の中で過ごしたかった。いざ現実を見ると吐き気がする。でも往先の決まった仲間の姿に私は、何処か深い影を感じる。

何故私は大学に進んだんだ?なるべくいい企業に就職して、いい夫を見つけて、子供を産み育て、孤独に散るためだろう。そう教えこまれてきた。信じてきた。今も敷かれたレールを無意識に歩く。歩いた先はあの日描いた景色か。それとも高架下の落書きなのか。

夢に懊悩するのは青春…学生の証なのかもしれない。大人は皆そう言う。ただ、君は違かった。

(未来に悩むのは、人に生まれた証。羽ばたく鳩たちや野原に咲く桜草は何も悩まず、自然と調和している。ただ、妥協という言葉で締めくくるのにはまだ早いけど、お互い時効が迫っているのも事実。でも俺たちは一緒に悩み合うことが出来る。だから頼ってな。)

なんで君はそんなことを平然と書けるのだろう。君はいつも優しい。でも、その優しさに逃避するのがいつものオチだ。文通だって、文通のためにやっている訳じゃない私の心を落ち着かせるための手段だから。

私は今まで平穏を欲しがっていたのだと自覚した。人生は1度きりって言葉は無責任だと思っていたけど、今はそう思う他ならない気がする。高校を去ってから、これまでの時間の進み方を考えたら"私の終わり"なんていつ来ても同じじゃないか、と錯覚する。

いつもの風景がいつしか満天の星になっていた。1日経つのが早いな。考え事をしていたらすぐに終わる。今日は行かないはずのカフェの前にいる。もう閉店時間がすぎ、辺りは街灯が照らすだけ。今に見た田舎の風景はなんというか、いつも見る天の川がより一層キメ細やかにキラキラ光っていた。

すると、ふと人影がした。こちらに自転車で走ってくる知らない人。気がついたら私は、かばんを盗まれていた。慌てた。私は追いかけたが追いつける訳がなかった。

06.

そこになんと彼は現れた。全速力で犯人に向かいすぐさま取り押さえた。

「早く警察を連れてきて!交番!交番に行って!」

言われるがままに交番に向かう。無事に事は片付いた。鞄も戻ってきた。

「ありがとう。君のお陰で助かった。せっかくだしちょっと話さない?カフェのそばのベンチにでも行こうよ。」

「少しだけなら。」

そうして私たちはベンチに腰にかけた。なぜここを通っていたのか聞くと、彼も帰り道だったらしい。

「俺は昔から悩ましい人生だった。」

急に彼は切り出した。

「俺は昔から悩ましい人生だった。元々病弱に生まれたせいで何度も入院した。小、中学ではいじめにいじめられた挙句、誰1人助けてくれなかった。しかし、高校では幸いなことに友達がいっぱいできた。でも、みんな影にはどこか暗い沼のようなものがあった。回りを伺い合い、隙を見せれば抹殺された。結局高校でも馴染めなくて路頭に迷った。あの日の夕日はほんとに綺麗だった。高校の卒業式の夕日さ。若葉が生い茂る芝生に横たわって見た夕日は忘れられない。もうあの影を見ないで良くなると思うと、なんだかホットした。ただ、君と話してる時間は唯一気持ちが晴れた気がする。だから感謝してる。今もこうやって話しているだけで、心が整理されるんだ。」

何故こんな話を切り出したのか私にはわかる。あんな手紙を送ったものだ。彼なりにあの返答では物足りなかったのだろう。

(私には悩みがある。無難な人生を歩むか。もしくは波乱万丈な人生を歩むか。波乱万丈な人生っていうのは…海外にファッションを学びに行くこと。こんなのただの恥さらしよね、夢を語るなんて。)

「悩むって辛いことだけど、あの時あの瞬間に苦しんだことはとても力になってる。心が病んでも自分を亡くさなければ、人は強くたくましくなるんだ。悩むのは心の成長痛。その上で俺は君の夢の方を応援したい。無責任かもしれないけど、夢に向かって進む人がカッコイイと思う。俺もね。実は将来文具屋を開こうと思っていて、その夢のために大手のメーカーに応募したんだけど、受かった。君も夢に向かって進んで欲しい。」

泣かせるなよ。君はいつも優しい。私の心を救ってくれる。泣きながら私は言った。

「ありがとう。頑張る。過去も今も未来も背負って生きる。」

私の過去は、灰色だ。

07.

親に無難に生きろ、と散々言われて育った。一流大学に行かせるためにひたすらに課題を課され、出来なかったら平手打ち。スポーツも陸上で全国に行けなかったら殴られ、蹴られる。これのどこが無難だ。私、ほんとうは陸上でやけ焦げるより、あざだらけになるより、オシャレがしたかった。というより、自分を表したかった。そんな親に嫌気がさして、高校になる直前に縁を切った。親戚の家に転がり込んだが、誰も私を人として見てはくれない。最終的には親戚にも殴られた。高校を卒業したらすぐに一人暮らしを始めた。一人がこんなに居心地がいいなんて思ってもいなかった。好きなことが好きな時にできる。でも、根底にある"無難"には縛られたままだった。

君の言葉が私の心を解放した。そして決心した。

「君の夢が叶って、私の夢も叶ったらまた会おう。私が旅立つ日が最後に会う日ってことになるけど。」

「そうだね。そうしよう。満天の星空の下でまた会おう。」

カフェのオーナーが後ろからスっと出てきた。

「こんな遅い時間にどうしたんだい?カフェの営業少し延ばせばよかったね。」

2人して謝った。確かにこんな夜遅くに店の前のベンチで話してたら迷惑だよな。

「君たちの夢、わしも応援してる。」

まさか聞かれてたなんて。ちょっと恥ずかしいな。オーナーは笑った。木造のまるでログハウスのような見た目をした小さなカフェは、その様子を何となく照れながら見ていた気がする。

なんだろうこの違和感、と思ったら、街頭が壊れてしまった万年筆をギラギラと映し出していた。漏れてしまった茶色のインクが鞄に染まっていた。彼はじっとそのインクを見て言った。

「まるで青や桃色、赤、どの色にも属さない、俺たちの青春のような。」

運命の日から数週間が経過した。春の匂いはもう止み、青々と緑が茂ってきた。そんな故郷とも今日でお別れか。過去を置いて、未来に進むんだ。そんなことを思いながら空港までの電車に乗った。彼も隣にいる。

「今日でひとまずお別れだね。私はなんかワクワクしてるよ?君は?」

「自分じゃないのにソワソワしてる。なんでだろうね。」

「なにそれ面白い。普通に悲しむのかなって思った。」

「悲しいより緊張の方が勝ってるよ。君が海外に行くんだもん。何があるかわからないじゃない?」

「バカにしてるでしょ。大丈夫です。」

2人とも笑った。こんな会話も最後か。悲しいよりワクワクしてる。これからの未来は私が切り開くんだって思うと。

そうして私たちは空港に着いた。

08.

搭乗までの待ち時間に彼はあるものを渡してきた。ハムチーズトーストだった。

「あっちに行っても食べれるようにレシピもメモってある。良かったら機内で食べて。」

「私の好きなやつ。わざわざレシピまでありがとう。あっちでも作りたいな 。」

初めて彼の家に行った時、彼の母親が間食に出してくれたのがこのハムチーズトーストだった。彼との思い出が蘇ってくる。

初めて会ったのは高校で同じクラスだった1年生。何もかも環境が変わってしまった私に、"普通"というものを教えてくれた。流行っているゲーム、本、ファッション。いろんなものを彼から教わった。そして万年筆も。木軸の万年筆は初めて買った万年筆だった。

そして茶色のインクは、彼からの初めてのプレゼントだった。あの星空の日、実は切れてしまったんだよな。私はいつも彼に悩みを相談した。親戚の事、元家族の事、犯されたこと、全てを話していた。でも彼はいつも真剣に聞いてくれた。時には一緒に泣いてくれた。嬉しかった。ただ、私は彼に縋り付き過ぎていた。それが申し訳なかったりする。

もう搭乗の時間だ。

「俺も頑張らないとだな。いつか最高の万年筆を作ってやる。」

「私は最高のデザイナーになって、最高の服を作ってみせる。今までありがとう。また会う日まで。」

「こちらこそ、ありがとう。また会う日まで。」

飛行機は瞬く間に空の彼方へ飛び出した。

まるで、私の旅立ちを鼓舞してくれたような気がした。まもなく私たちの住んだ町の下を通る。そろそろ届いているかな、とか思いながらハムチーズトーストを食べる。彼の味。でもいつもより味がしなかった。食べ終わった頃にはもう日本を経とうとしていた。そして呟いてしまった。

「さよなら。」

横の人には少し驚かれてしまったが、これ以外の言葉がなかった。私はまた彼に会いに行く。

第二章「私」

09.

第三章「俺」

俺は今日も彼女を待っている。

僕くんが今日もレジ打ちをしてくれている。木に囲まれた店内は我ながら凄く気に入っている。今年で30になるのだが、思ったより早くに夢を達成してしまったことに自分でも驚いている。万年筆を今日も作る。昨日は『青春』を刻んだ。葵の花なんて見たこともないのに、ただ単に俺の気持ちを代弁するにふさわしい名前だから。

「主人。今日はどんな万年筆を作っているのですか?」

今どき僕くんのような若者は見ない。

「これは青色の万年筆を作ろうとしていてね。また完成したら見せるね。」

"小さな幸せ"を意識したのはあのときから。

僕くんと出会ったのは、俺がまだ高校生の頃。土砂降りの6月だった。この田舎町で迷子になっていた僕くんは、俺の家の前で泣いていた。俺は声をかけた。

「どうしたんだいキミ。」

「ママとはぐれちゃって。雨さんがすごいからここにいるの。」

「なるほど、じゃあ一旦家に上がろうか。」

そうして僕くんを一旦家にあげた。大雨の中小さな子供を放っておくのは危険だと思ったからだ。天気予報はあと一時間で止むと言っていたので、それから交番に行こうとした。なかなか泣き止んでくれなくて俺は困った。俺はやけくそになって万年筆を与えてみた。すると、

「なに?このかっこいい鉛筆。お兄ちゃんこんなので書いてるの?すごいね。」

なんて言って急に泣き止んだのだ。俺の中でもお気に入りの万年筆。

「これはね、万年筆って言ってとてもかっこいい鉛筆なんだ。キミにあげるよ。ちょっと待ってね。」

流石に迷ったあげるかどうか。でもあげるのが縁な気がした。僕は万年筆で描いた不器用なくまさんの絵も一緒に渡した。

「え、いいの?ありがとうお兄ちゃん。」

ほんと可愛いな。あんなに泣いていたのに今は満面の笑み。可愛いくて頭を撫でた。そして雨も止んだので僕くんを交番に届けた。すると、僕くんの母親がいた。すごい勢いで謝られたのでびっくりしたが、無事見つかって良かったと言っておいた。はぐれた理由は、近所のスーパーに行っていたところ僕くんが迷子になったんだとか。母親は僕くんを叱ったが、僕くんはずっと万年筆を握りしめていたまま笑顔だった。母親がこんなもの貰って大丈夫か、と聞いてきた。

「俺は子供が大好きなので大丈夫です。」

と言った。そして、帰ることになったのだが俺の家の前に行って気づいた。真向かいのご近所さんだったことに。3人は笑った。

「僕、またお兄ちゃんと遊べる?」

「いい子にしてたらね。」

母親にはいいのか、と言われたが快く頷いた。それから僕くんは良く遊ぶようになった。

俺は僕くんにその時の話をしてみた。

「あの時のキミは可愛いかったぞ?今も可愛い高校生だけどな。」

「やめてください主人。恥ずかしい。」

「お兄ちゃんって呼んでくれてもいいんだよ?」

「ほんと怒りますよ?」

最終話前編.

カランコロンと軽い音が店内に鳴り響いた。でもいつもとは比べ物にならないくらいに心を突き刺す音だった。

「やっと会えたね。」

そこには、花柄のワンピースを着た彼女がいた。俺は驚いた。彼女が世界的なデザイナーになったことは知っていた。でも、何故彼女がこの店を特定できたのだろう。僕くんは言った。

「え、あの人って前の…。つまり主人、この人が例の人?」

俺は僕くんの返事が出来ないまま彼女に言った。

「ずっと待っていた。でも、思ったより早かったね。僕の夢は叶ったよ。あの後、文房具の会社で働いて万年筆を作る術を身につけた。その後俺はこの店を建てた。今がほんとに幸せなんだ。」

「私も夢が叶った。あの後、海外の芸術学校でファッションを学んだ。本当はもっと時間をかけてからデザイナーになろうと思っていたんだけど、有名なブランドの人にオファーされて。凄い偶然だった。私の手紙読んだ?」

俺は旅立ちの日、家につくとポストに彼女の手紙が入っていた。そこには指輪と共にこう書いてあった。

(行くまでに気持ちを伝えなかった。でも、これでわかるよね。お互いの夢が叶って、もし君が"そう"思っているなら私に返してください。)

俺はその手紙を彼女の元に持ってきた。

「もちろん、この八年間ずっと持っていた。」

そして、彼女に指輪を渡した。彼女は照れながら笑った。

「これからもよろしくね。」

こうなるのが必然だったのか、偶然なのかはわからない。でも、俺はこの瞬間を一生忘れないだろう。

僕くんが言った。

「僕はあなたのこと、主人から聞いていました。でも、まさかスリの時の女性があなただったとは。」

最終話後編.

「キミはあの時助けてくれた子だったのね。実は約束した日の夜と同じことが起きたから、呆気に取られて帰っちゃったの。ほんとうはあの日に、この店に行く予定だったんだけどね。」

「そうなんですね。主人!」

僕くんは少し緊張した面差しで答えた。

「僕、今まで青春の負け組だって思っていました。でも、主人とあなたの話を聞いて、青春は皆それぞれにあるんだなって気づいたんです。青春は人に縛られるものじゃない、僕が切り開いてみせます。」

僕くんは立派になったものだ。俺が思う青春を高校生で気づいた。俺は笑顔で頷いた。

俺たちは外に出た。

「そういえば、あのカフェがコンビニになるって書いてあったんだけど。」

「実は君が旅立った日の翌日にオーナーが病気になっちゃって。閉めることになったらしいんだ。」

あのカフェももうない。駅だって昔と違って大きくなった。全く新しい田舎の町がそこにはあった。俺はよそよそしく言った。

「式はどうしますか?」

「早くない?いくらなんでも今日再開したばっかじゃん。嬉しいけどさ…。」

「あの…。高校生の前でイチャイチャするのは辞めてもらっていいですか。一応これでも高校生ですから。」

確かに僕くんの前でする話では無いな。

『青春』と木軸の万年筆を彼女に見せた。

「これって私のお気に入りだったやつと瓜二つだ。やっぱりあなたは凄いよ。」

「これのために何年かけたか。君に見せたいなって思って。俺のなかでも青春だからさ。」

彼女は微笑みながら言った。

「私とあなたの命、春に終わる。」

空を見上げると、煌めく星と共に『星空』の看板が、あたかも未来を照らすように光り輝くのだった。

… 𝗍𝗁𝖾 𝖾𝗇𝖽

第2章へ続く。

果実酒