坩堝

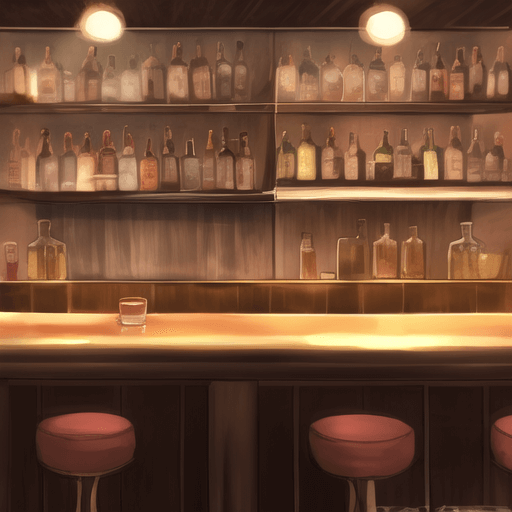

天井からぶら下がった照明が出すオレンジ色の光が、テキーラの色をテーブルに映し出す。その影はホログラムのように淡く揺れ動いている。

「隣りいいかい?」派手な服装の痩せた女が声をかけてくる。

僕は少しの警戒心こそあったものの相席を許す。

「いやぁ珍しいね、お兄さんみたいな若い男がこんな所に飲みにくるなんて。なんか事情でもあんのかい?」

不躾に馴れ馴れしく話しかけてくる彼女に、良い印象は抱かなかった。絡みたくない類の人種であった為、僕は沈黙を続けた。

グラスの縁に氷のぶつかる音が鳴る。店内の客は僕と彼女を含め5人。ボロボロの白いシャツを着た年老いた男性、黒い帽子を被り革製のジャケットを羽織った男性、白いスーツを着たガタイのいい男性。皆別々の席に座り一人で酒を嗜んでいる。

「無視かよこの野郎。まぁこんな場所に来るんだから人には言えねぇような事情があんだろうな。ところでどうだいお前さん、私いいクスリ持ってんだが買うかい?」

賑やかな繁華課外から少し裏路地を過ぎた所にこの酒場はある。廃れたシャッター街の中にBARとだけ看板を出し、一瞥しただけでは廃墟と変わらない程荒んだ外壁に覆われている。店内もこれといって豪華な訳ではなく、いい酒が飲める訳でもない。ただ経営者が食いつなぐ為だけの店だ。バーテンダーが常に居る訳でもなく、夜中になると客は勝手に酒をグラスに注ぎ、その料金を各々が払って帰る。こんな場所は麻薬取引の温床になっていた。

別に、クスリに逃げたくは無いので。僕はそう言って女の誘いを突っぱねる。

「釣れねぇな。でもよお前さん、考えてもみろよ?私ら、いつ殺されるか分からねぇんだぜ?家に帰ったら強盗がいて、そのまま刺されて死ぬかもしれない。道を歩いてたら通り魔に刺されるかもしれない。爆破テロに巻き込まれる事だって、飛び降り自殺した野郎の下敷きになって死ぬ事もあるかもしれねぇんだ。そんな心配事をずっと抱えたまま生きるなんて無様だろうが。だからクスリでその心配から逃げようって話だ。な?分かるだろ?硬いこと言わず買ってみろって、安くしてやるから。」女が鼻につく口調で饒舌に語る。

クスリした所で死ぬ時は死ぬじゃないですか。本質的には何も変わらない、むしろ無様なのはそうやって現実から目を背ける行為だと思う。少し腹立たしく思いながら反論した。

「お前は教師かってんだ。現実をみなさーい、だの、辛いことから逃げちゃだめー、だの、意味の分からねぇ理屈捏ねくり回しやがって。野菜が嫌いなら食わなきゃいいんだ、勉強が嫌いならしなきゃいいんだ、仕事が嫌なら働かなきゃいいんだ。なんでそれが分からねぇのかねみんな。どこかの国で労働を強いられてる子供は助けるってのに、今現在ここで辛い労働をしてる奴らは助けないのか。まじで意味分からんね。だってどっちも同じようなもんだろ?なんで助けねぇんだってさ。先進国での労働が必要悪だって言うんなら、戦争も飢餓も必要悪だっての。みんな適当に動物殺して肉食って、女襲ってセックスして生きていきゃいいんじゃねーかな。」

意味が分からねぇのはお前の方だ。心の中でそう思った。

「おいおい、もう辞めとけって、そいつは何言ったって釣れねーよ」革製のジャケットを羽織った男性が、壁を見つめたまま大声で言う。

「うるせぇなシンナージジイ!おめぇに邪魔される筋合いは無いっての!」女は男性の二倍程はあろう大声で叫ぶ。

「おい坊主、俺はおめぇが正しいと思うぜ。現実っつーのはハッキリと味わう為にあるんだ。強盗に腹ぶった切られた時の痛みを味わえるのもおめぇだけだし、女を抱いた時の快感を感じる事ができんのもおめぇだけだ。どんなけ貧しい暮らしをしてようとも、どんなけ裕福な暮らしをしてようとも、どんなけ辛かろうと、どんなけ幸福だろうと。その感覚を味わえるのは自分自身、ただそれだけだ。誰にも踏み込めないそんな世界を持てるってのは、生きてるからこその特権だと俺は思うがな。」相変わらず壁を見つめたまま、男性は諭すようにそう語った。

「おいお前、あいつ偉そうな事言ってるがシンナー中毒なんだぜ。巷じゃやべぇ奴だって噂されてる」女は僕へ耳打ちする。

「今からあいつがどれだけ狂ってるか見せてやるよ」男性の方を向き女はこう叫んだ

「おいシンナージジイ!ジャッキーとルーシーの劇をこいつに見せてやれよ!」

それを聞いた男性は勢いよく振り返る。男性の顔は酷く醜かった。鼻がひん曲がり唇はボロボロに荒れ、前歯が触ったら崩れそうなぐらいに蝕まれている。

「おおおおう!見せてやろうじゃねぇか!耳の穴かっぽじって、目の穴もかっぽじてよく聞きやがれよく見やがれ!」男性は唾を飛ばして鼻水を垂らしながら叫んだ。

そして、椅子の下に置いてあった男性の物と思われる穴の空いた鞄から、二つのパペットを取り出す。どちらも見た目があまり良くなく、酷く汚れている。一つは黒髪の男の子の見た目をしている。もうひとつは黄色の長い髪をもった女の子の見た目をしている。男性はそれらを操りながら、支離滅裂な人形劇のような物を始めた。

【ジャッキーとルーシーの洞窟探索】

ジャッキー「ルーシー、ルーシー、松明の火が消えてしまったよ、どうしたら良いんだいルーシー。暗くて怖いよルーシー。」

ルーシー「ジャッキー、ジャッキー、何も怖くないわジャッキー、アタイはここにいるのよ。今からマッチでもう一度火を付けるわね。」

ジャッキー「早くしてくれよルーシー、ルーシー、オイラ怖くてたまらないよルーシー。もしかしたらどっかから怪物が襲ってくるかもしれないじゃないか。もしかしたらもう怪物に囲われてるかもしれない!ルーシー!早く!」

ルーシー「………ねぇジャッキー、アタイ、もう松明に火を灯すべきじゃないと思うの。」

ジャッキー「何言ってるんだいルーシー!ルーシー!すごくすごくすっごく怖いから、変な事言ってないでさっさと火を付けてくれよルーシー!」

ルーシー「ジャッキー、ジャッキー、待って。怪物がアタイたちの周りを囲んでるなんて有り得ないわ、冷静に考えてみて。今ここに居るのはアタイと君2人だけよ。不安ならハグしようジャッキー、ほら、アタイはちゃんと居るでしょ。」

ジャッキー「ありがとう、ルーシー、ルーシー、あったかいよルーシー。でもどうして松明に火を付けないんだい?」

ルーシー「アタイ、気付いちゃったの、ジャッキー。君がアタイの顔をハッキリと見る事ができなければ、アタイがすっごく美人だって言えるんじゃないかって。だってアタイがブスだって事を証明できないじゃない。」

ジャッキー「ほんとだねルーシー、じゃあオイラもすっごくイケメンだって言えるんだねルーシー。」

ルーシー「そうよジャッキー。理想とは現実があるからそこに矛盾が生まれるのであって、現実そのものを証明できなければ、そこに理想を投影できるのよ。だからねジャッキー、わざわざ松明の火を付けて現実を見なくてもいいのよジャッキー。」

ジャッキー「ルーシー、ルーシー、オイラ早く美人なルーシーとセックスがしたいよ、美人のマンコにチンコ突っ込みたいよルーシー」

ルーシー「ジャッキー、ジャッキー、アタイもよジャッキー。早く服を脱がしてジャッキー」

………

薄汚い男の子の人形が、捻れた女の子人形の服へ手をかけた時、クスリを勧めてきた痩せた女が男性の腕を掴んで劇を止めた。

「もういい、もういい分かったから。私もこいつも人形のショタとロリのセックスを眺める性癖を持ってないから。なぁ分かったろお前?このジジイ狂ってんだよまじで」呆れ口調で女は言う。

「狂ってるとはなんだ!狂ってるとは!この劇はちゃんと意味があって!イデア論を分かりやすくまとめてるんであってだなぁ!」口の端に泡を作りながら男性は大声で叫んだ。

とゆーか、劇の中で登場人物が、 現実を見なくていい と言ってましたが。あなたの先程の主張と矛盾していませんか?僕は男性の演説を遮ってそう聞く。

「あぁ、坊主、勘違いしてるな。俺は『味わえ』と言ったんだ。本質を知れとは言ってない。てめぇはてめぇが感じた事を味わえっつってんだ。つまりだな、自分が殺されるかもって思ってビビってんなら、その恐怖をしっかり味わえっつってんだ。分かるか?恐怖すら理解できなくなったら終わりなんだよ。」男性はまた諭すような口調に戻って言った。

「ああああああああぁぁぁ!痛い!痛いぞちくしょう!」

店中に鼓膜が痛くなる程の叫び声が響き渡る。酒場に居た全員の視線が、その声の主に向けられた。

見てみると、ボロボロのシャツを着た老人が手首をナイフで切っている。ボタボタと流れ出た血は床の上に落ち、照明の光を反射してオレンジ色に輝いていた。

「おいおめぇ何やってんだ!」女がポケットからハンカチを取り出して老人に近付く。どうやら止血をするつもりらしい。

「おい!来るんじゃねぇ!オレに近寄んじゃねぇキチガイ共!オレはオレはなぁ本気で死んでやる、本気で死ぬんだオレは!」老人は声を震わせながらナイフを振り上げて叫んだ。

「ははっ!オヤジおもしれぇな!まぁ、俺から言わせてみれば古臭くてつまらねぇ行動だと思うぜ?リストカット・シンドロームってのが60年代にアメリカで大流行したらしい。そんで今でも人気な自殺手段な訳だがなぁ、でもなオヤジ、手首を切って死ぬ確率は5パーセントらしいぜ?どーせやるなら腕ごと切り飛ばす覚悟でやれっつーんだ。まぁオヤジにその覚悟はねぇかもだけどなぁ!あははは!!」男性は高笑いをしながら嘲るように言う。

「うるせぇうるせぇうるせぇ!お前に何が分かるってんだ!オレはなぁ、オレはなぁ!まじで死ぬんだ!死んでやるんだ!」

どうしてそんなに死にたいんですか?純粋に気になって僕は聞いた。

「オレはなぁ、ずっと小さい頃から怖かったんだよぉ。地球が回ってるって知った時からなぁ、ずっと地球に置いてかれるのが怖かったんだよぉ。それになぁ、オレはバカだから勉強もできなかった。掛け算やら割り算やら主語やら述語やら、意味の分からねぇ言葉ばっかり増えていって、ノートのマスはどんどんちっちゃくなっていってよぉ、みんなそれについて行って。オレはずっと取り残されてんだよ。オレよぉ、何とか頑張って下町のよく分からねぇ工場で働いてたんだけどよぉ、今日リストラされちまったよ。ちくしょうぅ。オレが何年あっこで働いてやったか分かってんのかぁあ!!!ふざけやがってクソ!もうオレは社会にすら追いつけねぇんだよ!このまま地球の自転にすら取り残されて、世界を宛もなく引きずり回されるよりも、自分から死んだ方がマシなんだよぉ!!」ボタボタ血と涙を落としながら老人は言った。

「こんな根暗キチガイを老害になるまで雇ってた企業に驚いてるよ私は」心から唖然とした表情で女が言う。

「おいそこのクソアマ!もういいオレはもういい!死ぬ前にお前を犯してから死んでやる!!」老人は血の滴る腕を伸ばして女の襟を強引に掴んだ。

「ちょ!何すんだよクソ野郎!離せってんだ!」女は腕を掴み返して振り回す。

「オレは死ぬんだ!死ぬんだ!だから死ぬ前にいいじゃねぇかよ!さっさと服脱ぎやがれクソびっち!てめぇみたいなブスでも我慢してヤッてやるつってんだよ!おら!さっさと脱げよ!オレは死ぬんだぞ!今から死ぬんだ!!」振り回されながらも老人はしつこく襟を掴んで離さない。

女の服の前ボタンが、負荷に耐えかねてとうとう弾け飛んだ。途端、ピンク色の下着を付けた胸が顕になる。クスリの影響か、ガリガリに痩せて肋骨が浮き上がっている。胸も萎んで垂れ下がっていた。

「そんなに死にたいなら殺してやる!」老人の腹を殴っている女の後ろで、そう叫ぶ声が聞こえた。

途端、酒場にあるグラスが全て割れる程の轟音が響き渡る。

突然の出来事で反射的に目を閉じる。網膜に焼き付いたオレンジ色の光が、うっすらと瞼の裏に浮かび上がる。キーンという耳鳴りが収まった時、少しだけ目を開けてみた。

老人が女から手を離し、床に倒れていた。目を大きく開けてよく見てみると、頭から血を流している。

誰かから発砲されたな。僕はそう直感する。

数秒の静寂の後、白いスーツを着たガタイのいい男が、女性のような弱々しい声をあげて逃げて行った。

「ちっ、面倒な事やりやがって。私はもう帰るよ。」女は酒代をテーブルに置き店を後にした。

「こりゃあいいものが見れたな坊主。今日は俺が奢ってやるよ。面倒なことになる前に、さっさと帰った方がいいぜ。」そう言って、革ジャケットを着た男性もテーブルに金を置き出て行った。

テキーラの氷は全て溶け、テーブルに映るグラスの影は、死んだかのように静止している。溶けた氷によって少し薄くなった酒の色を、ただテーブルに落とすだけだ。

酒場の上に住んでいる経営者が、騒ぎを聞き付けて階段を降りてくる音が聞こえる。僕は見つかる前に店を飛び出した。

翌日、道で拾った新聞に、白スーツの男の顔が載っていた。どうやら、あの酒場に来たのは恋人を銃殺した後だったらしい。

別れ話をされたから彼女を殺した。バーにいた老人はムカついたから撃った

と供述しているそうだ。

僕の拾った新聞の切れ端が、突然吹いてきた風に攫われる。それはまるで飛行機のように、高く高く飛んで行った。

坩堝