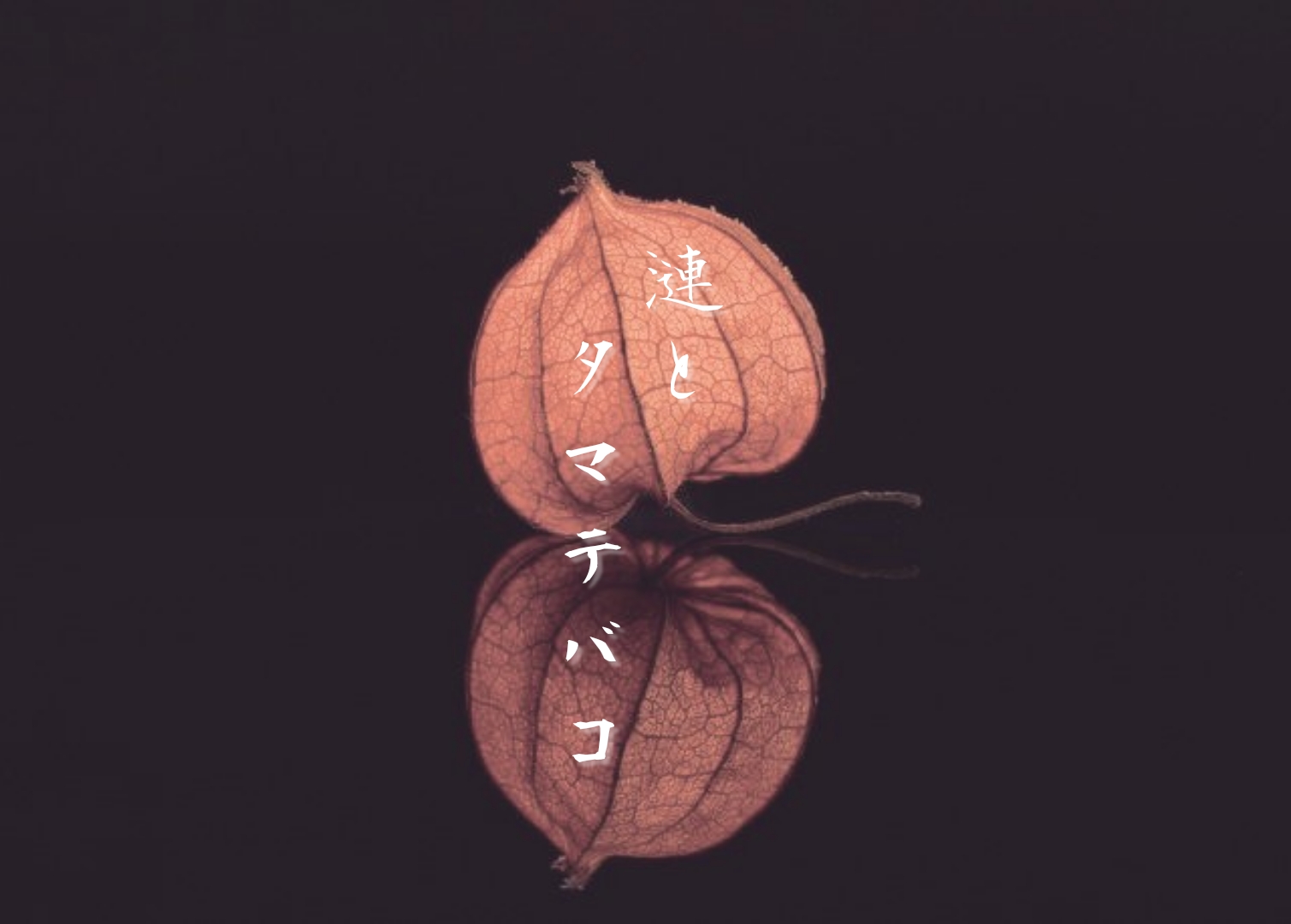

漣とタマテバコ

痣がある。

とシライシさんは言った。

シライシさんの指先がぼくの背中をすうっと滑り、幽かな熱を残して離れていく。

川だな。

シライシさんは言って、瞼を閉じる。

紙のようにうすい硝子窓の向こうから、海鳴りがしている。

灰色の空から雪が斜めに落ちていく。

真昼なのに薄暗い部屋の中で、石油ストーブだけが怒っているように赤い。ヤカンの注ぎ口から細い湯気がのぼっては消える。

背中にぴたりとくっついた、シライシさんの身体が熱い。熱くて、汗が出て、その汗がなおいっそう、ぼくとシライシさんの皮膚をくっつける。

結合双生児みたい。

そう思ったとたん、シライシさんはぼくから離れて布団の中で上身を起こす。

ライターの音、紙が燃えるジジっという音、煙草の匂い、シライシさんの息づかい。

吸う?

シライシさんの声が頭上から降ってくる。

吸わない。

とこたえると、シライシさんは黙って煙草を吸いつづける。

海鳴りと煙草の煙と、ストーブの熱。

明日は海に出るの?

と僕は訊ねる。

知らねえ。

シライシさんは暗い天井に向かって、煙を吐き出す。

シライシさんには港で拾われた。

二週間ほど前のことで、雨が氷になって落ちてきていた日のことだ。

灰色にうねる波を、ふるえながら見つめていると、シライシさんが現れて、なにも言わずにぼくの腕を掴んで引っ張っていった。

少し歩くとシライシさんの住む部屋に着き、中に入れられて着ていた衣類を脱がされた。シライシさんも何重にも着た服を脱いだ。

腕を引いて、風呂場に入れられ、熱いシャワーを頭からかけられた。シライシさんはにっと笑い、自分でも頭からシャワーを浴びた。シライシさんの身体から潮と魚の臭いが落ちて、嚥下するように銀色の排水溝に吸いこまれていった。

シライシさんは頭を洗い、身体を洗った。ぼくの頭と身体もごしごしと磨くように洗った。

シャワーが止まると静寂が残った。

行くべ。

シライシさんはぼくの腕を再び掴むと、風呂場から出て部屋に連れていった。部屋はストーブの火で煌々と赤く、敷かれたままの布団の上に、シライシさんはぼくを投げた。

布と綿に水滴が吸いこまれていった。

唸ったり動いたりで忙しいシライシさんを、ぼくは下からただ見つめていた。

くっついていた身体が離れると、

ああっ

とシライシさんは短く叫んだ。

ぼくも小さく、

ああっ

と言ってみると、シライシさんは驚いたような顔をしたあとで、可笑しそうに、けらけらと笑った。

飯食うか?

と訊かれ、肯いた。

シライシさんは裸のまま布団から出て、「飯」を作ってくれた。

椀の中にごはんと、生の魚の切り身がのっているものに、ストーブの上のヤカンの湯を、シライシさんは注いだ。魚の切り身が、ほんのりと桜の色を纏い、匙で掬って、交代で食べた。

食べ終わると、

ああー、

とシライシさんは言った。

ああー、

とぼくも言ってみた。

シライシさんはぼくを見て、黒猫のようにやっと笑った。

それ以来、シライシさんの部屋に棲みついている。

シライシさんは魚を捕る仕事をしている。

朝、まだ夜の明けきらない時間に部屋を出て行って、太陽がすっかり昇ってしまうと帰って来る。帰って来たシライシさんからは潮と魚の臭いがしている。それを風呂場で洗い流すと、シライシさんはぼくのところにやってきて、唸ったり動いたりと忙しい。

それが終わると煙草を吸う。飯を作る。あとはなにもしないでぼくの隣にいる。

ときどき思い出したみたいにまたぼくの上で唸ったり動いたり、横倒しにしてみたり、両腕で持ち上げてみたり、這いつくばらせたりしてみる。

終わるとまた煙草を吸う。

吸う?

と必ずぼくに訊き、

吸わない。

とこたえると、黙って煙を天井に吐き出す。

天気が悪いと、シライシさんは仕事に行かない。

海鳴りの聞こえる部屋で、ぼくと二人、ずっと布団の中に籠っている。

これまでに二度、一緒に買い物に出た。一度目はストーブの油を買いに、二度目は煙草を買いに。

拾われてからずっと裸でいたぼくに、シライシさんは自分の服を何重にも着せた。毛糸のマフラーまでぐるぐると巻きつけてくれてから、シライシさんはぼくの腕を引いて部屋を出た。

シライシさんの、埃とガラクタにまみれた車のうしろにぼくは詰めこまれた。横になると、小さな窓から灰色の空が見えた。

油屋で赤いポリタンクに油を注ぐシライシさんと、煙草屋で煙草とからあげを買うシライシさんを、ぼくはその小さな窓から見つめていた。帰ってくると、シライシさんはからあげをぼくにくれた。からあげはあたたかだった。

部屋に戻るとシライシさんはすぐにぼくに着せた服をすべて脱がせて、布団の上に投げた。

そして唸ったり動いたり、忙しくなった。

チロ。

ときどき、シライシさんはぼくのことをそう呼ぶ。

チロ、飯食うか。

チロ、風呂入るぞ。

チロ、こっち向け。

チロが一体誰なのか、ぼくは知らないし、シライシさんも話さない。

そのうち、窓から聴こえる波の音で、ぼくは海の状態を見たように知るようになる。

海の啼き方はどんなときも正直だった。

ぼくは、波の高いようなときでも、シライシさんが仕事へ行く日があるのを知る。

海、こわくない?

と訊くと、

こわぐねぇ。

とシライシさんは言う。

波に拐われない?

と訊くと、

拐われたら拐われたで、乙姫にでも会ってくらあ。

と言う。

オトヒメって誰?

と訊くと、

リュウグウジョウ、というところに棲んでいる女だと、教えてくれた。女は散々贅沢をさせてくれ、帰り際にはタマテバコという土産まで持たせてくれるらしい。

その匣の中には、開けたときに一番欲しいと思っているものが入っているという。

船が転覆したら、シライシさんはリュウグウジョウに行くの?

行ぐな。

とシライシさんは即答する。

行ったら、タマテバコを持って帰ってくるの?

ああ、帰って来るよ、亀の背中に乗ってな。

船が転覆してもシライシさんが帰って来るというので、ぼくは少し安心した。

リュウグウジョウにはどのくらいいるの?

どのくらいシライシさんを待てばいいのか知っておきたくて、ぼくは訊いてみた。

シライシさんは暗い天井にぷかぷかと煙草の煙を吐きながら、

三百年。

とこたえた。

こたえたあとで、シライシさんは急に思い立ったように布団から這い出すと、包丁をしまってある、台所の暗い扉を開けて、中から小さな壺を持ってきた。壺には蓋がついていて、シライシさんはそれを取ると中から白いなにかを取り出して、ばりばりと音を立てて食べた。

それなに?

と訊くと、

ととの骨。

とこたえる。

俺のととは、まだリュウグウジョウから帰って来てねえんだ。

食うか?

と訊かれ、肯くと、シライシさんは壺から魚の形に似たうすい一枚を取り出して、ぼくにくれた。

齧ると、骨は硬かった。硬かったが、シライシさんのようにばりばりと音を立てて、ぼくはそれを食べた。骨は、百合の花の味がした。

うまいか?

と訊かれ、首を振った。

シライシさんは笑った。笑いながら、

かるしうむかるしうむ。

なにかの呪文のように、シライシさんは唱えた。

その町の空はいつも灰色だった。

灰色で、光がなく、雨か氷か雪ばかりが吹きつけた。

花はどこにも咲いていなかったが、じきに咲きはじめるとシライシさんは言っていた。

春がきたら、花を愛でに行くか、チロ。

灰色の窓に春を想い描きながら、シライシさんは言った。

やがて氷と雪の日が少なくなり、ときどき灰色の空の隙間から光が射したりした。

シライシさんの言う春が近づいているらしい。

ストーブの油を買いに行く日が、間遠になっていく。

過ぎ去ろうとする冬が爪を立てて海に留まろうするように、波の荒れた日がつづいた。

だがどんな日でも、シライシさんは夜明け前には海に出ていった。

行くんだね。

と言うと、

行くべ。

とシライシさんは言った。

帰って来たシライシさんに着いている、潮と魚の臭いが少し変わった。以前よりも少しだけ、やわらかな臭いになった。

春が来た。

とシライシさんは言った。

でもまだシライシさんの部屋の中は寒く、ストーブは赤く燃えていたし、ヤカンは湯気をのぼらせていた。窓はときどき青色を見せたが、それでも灰色の方が多かった。

春になんかならなくていいのに。

とぼくは言った。

チロ、川を見せろ。

シライシさんは布団の上でぼくをひっくり返し、いつかのようにぼくの背中に指先を滑らせた。

川だな。

とシライシさんは笑った。

青い川だ、チロ。はははははははは…………

翌日は春の嵐だった。

海鳴りは真夜中からつづいて止まなかったのに、シライシさんはいつもの時間に起き出して、海へいくと言うのでぼくは眉をひそめた。

行かないで。

と言ってみたが、シライシさんはやはり、

行くべ。

と言った。

リュウグウジョウがすぐそこに来てんだ、俺にはわかる、タイやヒラメやオトヒメが踊ってる音が聴こえんだ。

などと、シライシさんは高揚したように笑う。

リュウグウジョウに行くの?

と訊くと、

タマテバコを、持って帰るべ。

とシライシさんは小指を出した。ぼくはその小指を食べた。

シライシさんの掌に、赤い血が川のように流れた。

三百年後に、またな、チロ。

朝になってもシライシさんは帰ってこなかった。昼が過ぎ、夜になっても、あの潮と魚の臭いを纏ってシライシさんが現れることはなかった。

ぼくは布団の中で煌々と赤いストーブを見つめながら、シライシさんの掌を伝った血の川のことを思い出した。

あの血は、いまもシライシさんの掌を流れているだろうか。

海の底の、リュウグウジョウの中でも。

油の切れたストーブが、ゆっくりとその炎を鎮めていく。

シライシさんの部屋が、真っ暗になった。

赤いポリタンクの油もすべてなくなって、ぼくはシライシさんの部屋を出ることにした。

布団から出て、ぼくはシライシさんの衣服を着こんだ。

衣服からはシライシさんの煙草の匂いがした。髪の匂いと、肌の匂いと、幽かに潮の匂いと、シライシさんそのものみたいな匂いがした。

腹が減っていたから、台所の暗い扉を開けて壺を取り、シライシさんのととさんの骨をばりばりと噛んだ。三つほどばりばりと嚥下してから、壺を抱えてシライシさんの部屋を出た。

かるしうむかるしうむ。

外は、いつのまにか春になっていた。

空は青く、鳥が啼いて、木には花が咲いていた。

ぼくは抱えた壺から骨を取り出し、ばりばりと噛みながら、あかるい道を歩いた。

骨は相変わらず百合の味がして、海はもう少しも啼いていなかった。

ただおだやかな漣の音だけが、揺りかごのように春の空気をふるわせていた。

チロ。

と呼ぶシライシさんの声を、ぼくは思い出した。

三百年は、まだ遥か遠くにある。

シライシさんの開けるタマテバコのなかみは、どんな匂いがするだろうか。

漣とタマテバコ