Oh Pretty Women

The most important thing is to enjoy your life – to be happy – it’s all that matters.

何より大事なのは、人生を楽しむこと。幸せを感じること、それだけです。

Audrey Hepburn(born Audrey Kathleen Ruston; 4 May 1929 – 20 January 1993)

顔を合わせて早々、説教染みた事を言うようで悪うござんすが、そろそろ身ィ固めねぇかい、若旦那。

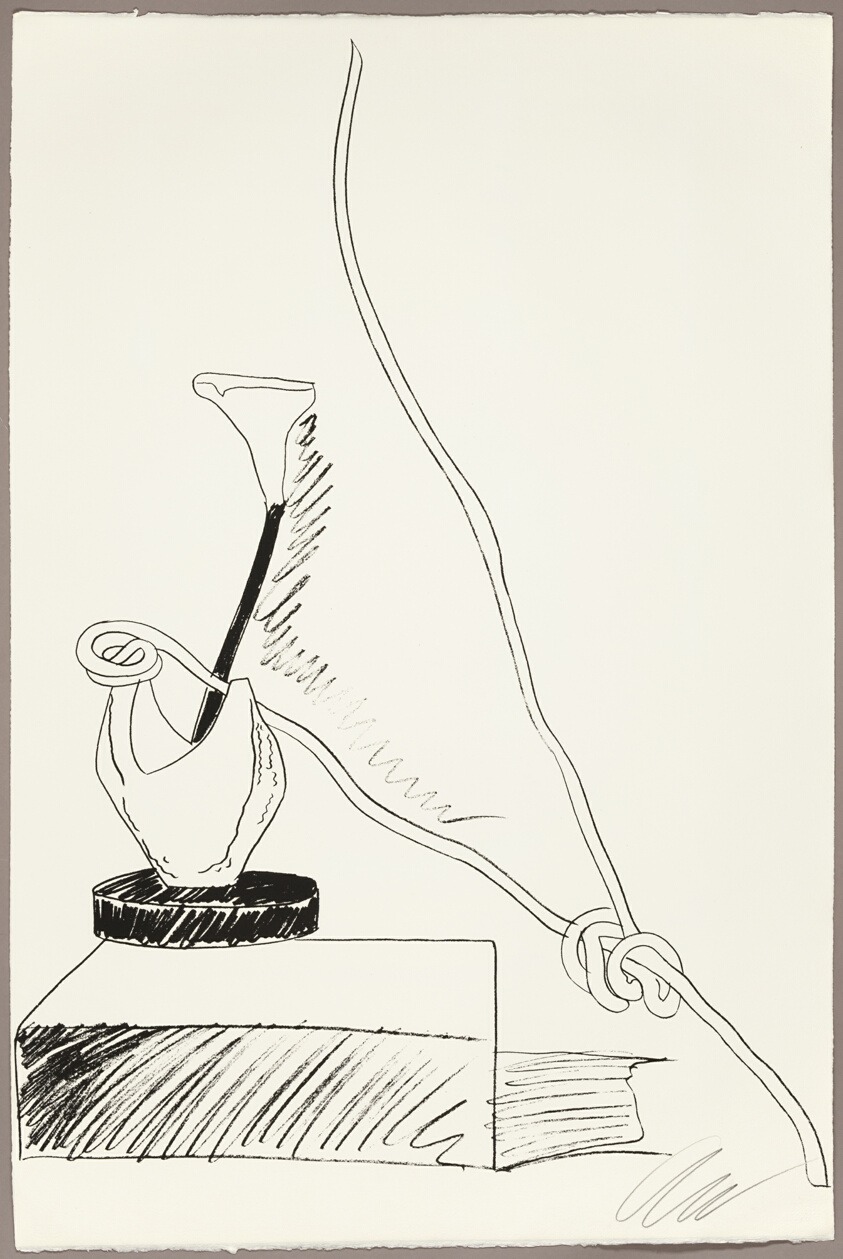

そんな事を言い乍ら、近所で知らない奴は居ないと言う程、お侠な年増で名の通っている清子ことお清が、黒曜が咥えたばかりの紫煙に懐から取り出した燐寸で火を点けると、黒曜は軽めの口調ですかさず、で、どの家の御嬢さんにお会いすりゃ良いんだ、其の口振りだともう決まってやがんだろ、見合いさせてぇ相手ってのがよ、と返事をした。

季節は水無月。

長雨続きで久しく拝む事の叶わなんだお月様が、薄墨色の雲間から優雅に下界を見下ろしている様にも見えなくはない時刻の小料理屋『小瀧』で始まった老婆と若人による二人きりの食事会は、右の様な内容の会話から始まった。

流石若旦那、呑み込みがお早くて助かりまさぁ。

清子はつい先だって自身の甥っ子が経営している歯医者で入れて貰ったばかりの金歯を見せつける様にし乍ら、何とも言えぬ態とらしい笑みをニタリと浮かべると、右手に持っていた燐寸の燃え殻を、陶器で出来た紺色の灰皿の中へ勢いよく放り込んだ。

話の腰は折るわ、おっかねぇ顔しやがるわ。

此れで嘗ては芸者の端くれだったてぇんだから、世の中あべこべも良い所だぜ、ったく。

で、続けなよ。

へへ、あいすいません。

姓は宮本、名は木蓮。

齢は若旦那より二つ下の二十五歳。

御器量は・・・そうですねぇ、「松竹梅」の松って所かしらん、ありゃ。

典型的な箱入り娘で、其れが証拠に此の世にオギャアと御生まれあそばされてから今日に至る迄、箸より重てぇモノは持たして貰った憶えがこれっぱかりもねぇってんだから、十人女の子が居たら、十人とも「羨ましい」と仰るだろう御身分かと存じます。

箱入りどころか筋金入りだな、そりゃ。

高座の上の落語家よろしく、軽快な口調でつらつらと捲し立てるお清の分のグラスに瓶麦酒をトクトクと注ぎ乍ら、黒曜が呟いた。

へへへっ、どうも。

肝心の中身ですが、諺に曰く、百聞は一見に如かず、実際にお会いなさった際に、お確かめくださいまし。

そう言い乍らお清は慣れた手つきで黒曜のグラスに麦酒を注いだ。

そいつぁ、見てのお楽しみってか。

そんな所で。

そいじゃ若旦那、若旦那の栄光ある未来を祝して乾杯。

あゝ、乾杯。

其れから凡そ二時間ばかり、お清と黒曜は喰ったり呑んだりをし、一週間後の今日、『小瀧』で見合いの席を設けるから、と言う約束を交わしてから其の場を別れたのだが、お清が用意してくれたタクシーの後部座席に乗ってマンションへと向かう間、はてさて、此の見合い話、本当に二つ返事で引き受けて良い話だったのであろうか、と言う心持ちで居たせいか、如何にも斯うにも気分が落ち着かなかったので、気分を落ち着かせる意味も込めて、マンションから歩いて五分の場所にある

カフェ『ノッティング・ヒル』へと足を運ぶ事にした。

気怠げな手付きで黄褐色のカフェの扉をゆっくりと開けると、時刻は零時を迎えようと言うのに、カフェの中は十四五人の団体客で賑わって居た。

事前に注文をしておいたのだろうと思われる大きめのケーキのプレートには、「結婚御目出度う!」の文字が刻まれていて、零時を迎えた途端、メインの席に座っていた花嫁と花婿に向けて一斉に色とりどりのクラッカーが発射された。

御目出度うだの末永くお幸せにだのと言った決まり文句が「投げ込まれる」のを横目に見乍ら、奥の窓際の席が空いている事を確認をして、黒柿色の椅子に腰掛けようとした其の時、柔らかな聲のトーンで、良かったら相席させてくれないだろうか、と言う言葉が黒曜の耳に入って来た。

黒縁の眼鏡のレンズ越しに聲がした方向をチラリと黒曜が見やると、其処には右手に胡桃色の旅行鞄を持ち、左手にレコード盤が数枚程入っていると思われるショップの名前が印刷された紅葉色のポリ袋を持ったやけに脚の綺麗な人物が立っていた。

此の人物、名を宮本木蓮と言った。

生憎とケーキも花束も用意して居ないが其れでも良ければ。

そんな事を言い乍ら黒曜は、眼の前の人物に席へ腰掛ける様に促すと、有難う、と言う言葉が返って来たので、どういたしまして、と静かに呟きつゝ自身も席へゆったりと腰掛けた。

つかぬ事を聞く様で悪いが、こんな時刻に考え事?。

ソファー席の空いているスペースに荷物を下ろすなり、黒曜から手渡されたメニューが印刷されている紺色の冊子を手に取った木蓮が質問をした。

質問を質問で返す様で野暮だが、如何して考え事をしていると?。

木蓮同様、冊子を手に取ってパラパラと捲り乍ら黒曜が言った。

一つ、窓硝子に映った顔が何となく憂いを帯びていた。

二つ、背後から見ていて、足取りが重そうに見えた。

ただ其れだけの理由。

恐れ入ったよ、ホームズ。

で、何を御注文?。

此方はブラック珈琲を。

初歩的な事だよ、ワトソン君。

同じ物を。

了解。

ベルを押し、ほんの少しだけ早歩きでやって来た、風貌から察するに自分達よりも若い年齢の男性店員に黒曜は淀みなく注文を告げたのち、さっきはつい反射的にホームズと呼んでしまったんだが、どう呼べば良いか、きぼうがあれば何なりと、と黒曜は木蓮に話しかけた。

其れに対し木蓮は、猫の様にじっと黒曜の顔を見つめ乍ら、ホームズだとなんだかこそばゆいから・・・シャーロックで、と言った。

結構。

それでシャーロック、此の街には何をしに?。

ちょっと気分転換をしに。

天才も悩む事がおありな様で。

そんな所。

此処で会ったも何かの縁、って、芝居がかった事を言ってもしょうがねぇが、喋って幾らか気が晴れるんなら、いっちょ、喋ってみようかね、お互いに。

琥珀色の照明の下、銀色に鈍く光るスプーンを右手に握りしめた黒曜が、先程の男性店員とは別の男性店員の手によって運ばれて来たばかりの珈琲をくるくると掻き回し乍ら提案をすると、木蓮は桑色の羽根が特徴的なシーリングファンの風にゆらゆらと揺れる自身の分の珈琲の湯気と珈琲に映った己の顔をじっと見据え乍ら、実は近いうちにお見合いをする事になったんだが、どんな姿形かも知らされないまゝに、話を承諾させられて、少し困惑しているんだ、と語り、珈琲に息を吹きかけたのち、珈琲を静かに啜った。

木蓮の語りに耳を傾けていた黒曜は、諺に曰く、類は友を呼ぶてぇが、そりゃ本当の話らしい、と呟き、程良い温度になった珈琲をゆっくりと啜った。

なんだ、ジョンも丸め込まれたクチか。

そう言う事になるな。

そう返事をし、ジーンズの右ポケットから黒革のシガレット・ケースを、左ポケットから燐寸箱をぬっと取り出してテーブルに置いた黒曜は、構わんかな、吸っても、と木蓮に言った。

木蓮はうん、と返事をすると、点けさせてくれないか、火、と言い乍ら左手をにゅっと伸ばし、燐寸箱を握り締め、勢いよく右手で燐寸を擦った。

有難う、シャーロック。

紫煙を口に咥え乍ら、黒曜が言った。

どうせなら教えてはくれないか、どんな相手と見合いをするのか。

探せば何処にでも転がっていそうなプラスチックで出来た小さな灰皿の中へ、燐寸の燃え殻をそっと放り込んだのち、そろそろ何か腹の中に入れた方がいいかもしれないと思った木蓮は、先程はチラッとしか見ていないメニュー表をパラパラと捲り乍ら、そんな風な提案を黒曜にした。

黒曜は紫煙を口に咥えたまゝ、まるで検視官が検死報告書を読む時の様な実に淡々とした口調で、姓は宮本、名は木蓮、年齢は二つ下で、器量の方は「松竹梅」で言う所の松らしく、女の子達が総じて羨ましがる程の苦労知らず、知っているのは此れだけ、後は当日のお楽しみだとよ、と言うと、紫色の煙越しに木蓮の顔をひょいと見ながら、まさかだと思うが、シャーロックの本名って・・・と言葉を投げかけると、木蓮は実に気恥ずかしそうな顔と聲で、其のまさかだよ、ジョン、と呟き、メニュー表でパッと顔を隠した状態でベルを鳴らし、態と会話をぶった切った。

ご注文は?。

髪の毛だの髭だのに白い物が混ざり始めた様子の男性店員が言った。

スコッチブロス。

イングリッシュマフィンサンド。

スコッチエッグ。

ミートパイ。

トードインザホール。

ルッコラと生ハムのサラダ。

ブラウニー。

他に何か頼む?。

カンノーロと珈琲のおかわりを其々一つずつ頼めるかな。

武骨な雰囲気の手とは対照的な、チェスの駒を動かす様な滑らかな手付きで桑色のテーブルの中央に置かれていた灰皿を自身の方へと引き寄せ、紫煙の火を揉み消し乍ら黒曜が言った。

畏まりました。

男性店員が空っぽになった珈琲カップを素早く片付ける間、黒曜も木蓮も口を閉ざした状態で外の風景をぼんやりと見つめていた。

時刻も時刻故か、外から聴こえるのは風の音と其の風に煽られて揺れ動く街路樹の叫び聲位な物だった。

で、何処迄話をしたんだっけか、シャーロック。

男性店員が去った後も二人の間に敷かれた沈黙を打ち破るかの様に備え付けのスピーカーから、井上陽水の『リバーサイド・ホテル』のアヤシゲなイントロと歌聲が流れて来る中で、若干無理矢理ではあったものの、会話を再開させたのは黒曜だった。

片一方の氏素性が判明した所迄。

じゃあ、此方の氏素性に就て話してくれねぇか。

気になるからよ、どんな説明受けたのか。

姓は佐々木、名は黒曜。

歳の頃は二つ上。

遠き鎌倉の御代より続く武士の家系の末の子供。

一通りの家事は仕込んであるし、気遣いだの気配りだのは大変に上手く、お堅い家系の生まれにしちゃ、洒落も通じない訳じゃないから、一つ屋根の下で暮らすには「それなり」に退屈しないだろうってさ。

物は言いようてぇが、好き勝手に喋りやがったね、あの女狐。

おかわりの分の珈琲の注がれた珈琲カップ片手に、黒曜は思わず苦笑いを浮かべた。

あの女〈ひと〉はジョンの何なんだ?。

婆や兼太鼓持ち。

中々に賑やかな環境で育った様で。

賑やか過ぎて食傷を起こさなきゃいいが。

其処は何とか対処するさ。

其れも又人生の醍醐味であり、香辛料か。

互いの共通の悩み事を打ち明け合い、胸のつかえが取れたと言うか、気分が晴れたと言うか、兎にも角にも吹っ切れる事には成功をした黒曜と木蓮は、注文をした食事を一気に平らげると、凪の日の海の様に穏やか且つ晴れ晴れとした心持ちで『ノッティング・ヒル』を出た。

さてと、今夜のお宿へ向かおうか、ジョン。

黒曜に自身の荷物を持たせ、身体が軽くなった木蓮が言った。

今夜のお宿と言うか、此れから先の寝ぐらにする積もりなんだろ、シャーロック。

はっはっは、御名算。

こざっぱりとした部屋だが、其れでも良ければ好きに使ってくれ。

合鍵は明日の昼にでも一緒に作りに行こう。

ロマンティックだな、知り合った上で初めてのデートが合鍵作りとは。

黒曜と木蓮以外、誰も居ない通りに靴音を響かせ乍ら、木蓮が言った。

なんなら新婚旅行のプランだって話したって構わないんだぜ、今此の場で。

何処に行こうって言うんだ。

巴里。

仏蘭西語を習っていて良かったよ。

精々、日常会話程度だけど。

因みに巴里を選んだ理由は?。

映画の題名じゃないが、『幸せはパリで』ってな。

なんだ、洒落か。

まぁ、何にせよ、美味しい食事が食べられれば何処だって行くさ。

嫌いじゃないぜ、基準がハッキリしているのは。

黒曜の住むマンションは十五階建てで、黒曜の部屋は最上階即ち十五階の一番隅の部屋だった。

ビジネスホテルの一室よろしく、鍵を差し込むと、リビングへと通ずる廊下の灯りがついた。

廊下にはヴィンセント・ミネリ監督作品『恋の手ほどき』、スタンリー・ドーネン監督作品『アラベスク』、ウィリアム・ワイラー監督作品『おしゃれ泥棒』、リリアーナ・カヴァーニ監督作品『愛の嵐』、ポール・シュレイダー監督作品『アメリカン・ジゴロ』と言った洋画のポスターが紫〈ふし〉色の額に収められてずらりと飾られており、此れ、全部自分で集めたのか、と木蓮がポスターの前に立ち止まり、ポスターに視線を向けたまゝ質問をすると、黒曜は木蓮の荷物を両手に持った状態でリビングへと歩を進め乍ら、貰い物半分、自分で収集したのが半分、と言う風に質問に答えた。

さて、先ずは何をしようか、シャーロック。

紺青色のソファーに木蓮の荷物をどっしりとした手つきで置くなり、黒曜が言った。

風呂。

身体、だいぶ埃っぽいんでね。

なら、お湯が溜まる迄の間、何か飲むとするか。

シャーロックが買って来たレコードでも掛け乍ら。

木蓮は其の言葉を聴くや否や、レコードの入った袋の中から、キャロル・キングの『喜びは悲しみのあとに』をチョイスすると、それじゃ、失礼、と言って、プレイヤーの針をそっと落とした。

尚袋の中にはリンダ・ロンシュタットの『風にさらわれた恋』、ニコレット・ラーソンの『レディオ・ランド』、マイケル・マクドナルドの『思慕(ワン・ウェイ・ハート)』、ビル・ラバウンティの『レイン・イン・マイ・ライフ』、ザ・バンドの『南十字星』と言った所謂「通好み」のラインナップが揃っていた。

飲み物だけど、緑茶で良いか?。

風呂場からキッチンへとやって来るなり、黒柿色のアンティーク調の白磁の急須に緑茶のパックを入れ、其の中へ沸かしたばかりのお湯を注ぎ込み乍ら、黒曜が言った。

結構。

木蓮は草臥れた猫の様にソファーに寝転がって、真っ白な天井をじっと見つめ乍らそう答えた。

さあ、出来上がりましたよ、っと。

黒曜が持って来た朱色のお盆の上には、越前漆器の銘々皿に添えられた羊羹と竹串、九谷焼の茶碗に注がれたお茶があり、まるで旅館で働く女中の様な口調で、お口に合うと宜しいんですがね、と言い乍ら、恵比須色のテーブル掛が敷かれたソファーの前の硝子テーブルに其れ等をゆっくりと置いた。

良いお嫁さんになれるんじゃないか、掛け値無しの。

習い事を始めてから、百遍以上聴いたぜ、其の台詞は。

態とうんざりとした様な顔つきで黒曜がそう言うと、木蓮はクスクスと微笑い乍ら、褒められているうちが花と言う場合もある、素直に受け止めておくんだな、此処は一つと呟いてから、では、いただきます、とひと言断りを入れてから緑茶を啜り、そして羊羹を口に含んだ。

正座をした状態で其の様子をじっと見ていた黒曜が、御味の程は、と述べると、木蓮は羊羹を口の中でももぐもぐと咀嚼をし乍ら、うん、洋菓子も良いが、こゝろを落ち着かせるには和菓子が一番だな、と言って、さり気なく黒曜が差し出したティッシュペーパーで左の口元に付着をした羊羹の滓〈かす〉を拭き取った。

綺麗な唇なんだな、さっきは気付かなかったが。

木蓮がくるくると丸めたティシュペーパーを受け取って、紺鼠色の塵箱の中へとひょいと其れを放り込み乍ら、黒曜がそんな風な事を言うと、ほんのちょっとだけ木蓮は照れ臭そうな表情を浮かべつゝ、初めてだな、唇を褒められるなんて、と言い、お互い、色戀にはだいぶ初〈うぶ〉らしい、とも言った。

かもな。

木蓮に対して何とも言えぬ愛おしさを感じ乍ら、黒曜が言った。

其れから暫くして湯船にお湯が溜まった事を伝える通知音が鳴り、同時にレコード盤が止まったので、又明日にでも聴こうと言ってから、黒曜はプレイヤーの針をくいと上げ、レコード盤をケースの中へと片付けると、宜しければご一緒に、と言ってニヤリと笑い乍ら木蓮の手を取り、浴室迄案内した。

お互いに着替えを済ませ、まるで秘密の部屋の扉でも開けるかの様に黒曜がゆったりとした手付きで浴室の扉を開けると、広々としたスペースの浴室の壁には壁画の様な横長の鏡が嵌め込まれており、天井には見るからにお高めなスピーカーが備え付けられていた。

さぁ、ちょっとしたクルーズと行こうぜ。

黒曜は木蓮をバスチェアに腰掛けさせると同時に、スピーカーから音楽が流れる様に設定をした。

久保田麻琴と夕焼け楽団の『恋のスローボート』がスピーカーから流れる中、黒曜はシャワーのお湯加減を探ったのち、手始めに木蓮の髪の毛を濡らし始めた。

其れから凡そ三十分、木蓮は黒曜〈フィアンセ〉の手によって、今の今迄、お手伝いの女性達にしか触らせて来なかった自身の身体を文字通り隅々迄綺麗にして「いただき」、且つ洗面台の鏡の前で見るからにお高めな雰囲気の漆黒色のドライヤーで髪の毛を乾かして貰った。

有難う、何から何迄。

乾かした髪を黒鳶色の櫛で丁寧に梳かしている間、退屈しない様にと手渡されたタブレットでゲイリー・マーシャル監督作品『プリティ・ウーマン』を観乍ら、のっそりとソファーに腰掛けた木蓮が言った。

良いって事よ。

部屋着姿でそんな事を呟き乍ら、黒曜は自身が嗜む為の珈琲が半分程入った珈琲カップ片手に木蓮の隣へ胡座をかく様な姿勢で腰掛けたのだが、珈琲を飲み干した瞬間、木蓮がさもそれが当然かの様に黒曜の膝にぐにゅっと身体を載せて来た為、身動きが取れなくなってしまった。

木蓮の柔らかな身体の感触を感じ乍ら、黒曜はすかさず、どいてくれ、動けねぇ、だの、おい、聞こえてんだろ、と言った風に聲を掛けてみたが、木蓮〈キャット〉は逆に体重をグッと掛けて来たので、どいてくれたらあっち行くついでにオヤツ持ってきてやる、と食べ物で釣る作戦に出た。

木蓮は仕方ないなぁ、と言う表情を態とらしく浮かべ乍ら、むくっと立ち上がった。

やりゃあ、出来んじゃねぇか、やりゃあよ。

微笑い乍ら黒曜が言った。

莫迦言ってないで、オヤツをさっさと持って来い。

へいへい、プリティ・ウーマン。

何とも言えぬ軽い口調でそう返事をした黒曜は、まるで金庫から宝物でも運び出すかの様なソフトな手付きで朝購入したばかりのドーナツの入った箱を冷蔵庫の中からそっと取り出した。〈終〉

Oh Pretty Women