【save】▼出会い

salvale《サルワーレ》:ラテン語;「救うこと、守ること」 saveの語源

貴方に会いたい。ある鬼の乙女と人間の物語。

今度こそ、いい出会いを下さい、神さま――

初稿:2019.10.13

名前も知らない君へ。

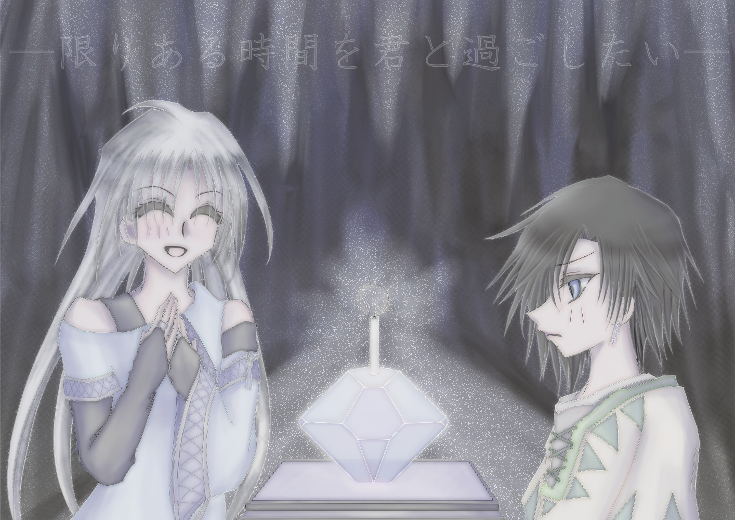

何とか助かった。知る人ぞ知る救いの安全地帯、「アステリア・クリスタルム」に辿り着いた犂夜叉は、白い台座にしがみついて崩れ落ちた。

「もぉっ……もう嫌だあぁ、ボクっ……!」

さすがにこんな山奥の洞窟まで、人間は追って来ないだろう。滴る血が目まで垂れてくる包帯を押えると、電撃のような激痛が彼女を襲った。

「いたぁぁぁ! 最悪っ、早く血止まってよ、お願い青玻璃さまぁ!」

各地のサルワーレには必ず、本尊に祀られる珪石の周囲にいれば、傷や疲れが癒える超常効果がある。だから彼女は青く透き通る「青玻璃」を飾る台座にへばりつくが、血がしみ出す左のこめかみの傷は、簡単に治りそうにない。

それも当然の話だった。生粋の鬼の命脈である大事な角を、人間の男に奪われてしまったのだから。

「自称芸術家の嘘つきぃぃ……人間なんて、嘘吐きばっかりだぁ……」

つい数分前まで、生きるか死ぬかの瀬戸際だった。一緒に良い作品を残そうと誓った人間から、まさか頭に彫刻刀を突き立てられるとは、どこの鬼が思うだろうか。

あんた馬鹿? と、助けてくれた老飛竜には散々笑われた。狭い洞窟に入れない図体なので外で待たせているが、老飛竜がいなければ彼女は人里で命を終えていただろう。

狡猾な異種族の人間を信じた自分が馬鹿だった。それでも彼女は、ひんやりした本尊を血まみれにしながら、呻きをあげずにはいられなかった。

「お願いだから……今度こそ、今度こそ、いい出会いを下さい、神さま……」

世界には様々な生物がいる。どれもこれも原始的で、人間や鬼種、妖精といったヒト型の生き物だけが、辛うじて文明を築いている。最も進歩した道具はおそらく銃だが、魔法の方が使い勝手がいいと、大体の集落では認められている。

親友の老飛竜のように人間に化けられる生き物もいる。今ではその力も衰え、犂夜叉は老飛竜を看取る約束をしているが、この親友の過去のせいで人間に興味を持つようになった。

「アタシは若い頃、それは美しくてねぇ。色んな奴らと付き合ったけど、一番面白いのは人間の男だったわね。弱いけどその分、知性や技術が発達してるのよ」

犂夜叉は芸術家だ。猫のような金の目に長い銀髪が可憐だと言われるが、それは彼女には重要ではない。希代の金工師、三ツ星の銀鬼カラスキが人間向けの通り名で、話相手をしてくれるのは人間だけなのだ。素朴な鬼達の中では彼女の感性は異端であり、人間好きの老飛竜しか友達がいなかった。

「芸術なんて軟弱なことをやるのは人間くらいよ。あんたもねぇ、魔法一つ使えない無能な鬼であることをたまには恥じなさいよ」

うるさぃぃ! と度々喧嘩になるが、何度命を救われたかわからない。彫刻技術と鬼の腕力以外何の強みもなく、人間製の小銃を護身用に担ぐ弱い生き物が犂夜叉だった。

サルワーレとは、創成期から在ると言われる神のオアシスだ。祀られる珪石には消耗の回復や猛獣を鎮める効果があり、旅する生き物には必須の避難所となる。

「はぁ、良かった……この間来た時、食料貯めておいて……」

個々の旅人が重宝する使用法として、台座の金庫機能がある。誰でも本尊の珪石に手を乗せて、自分で決めた合い言葉を唱えると、台座が開いて荷物を入れられる。台座の中では状態が変わらないらしく、食料や宝をサルワーレに隠す者は多い。更には世界のどのサルワーレでも、合い言葉が同じであれば、違う所で預けた自らの荷物が現れる便利さなのだ。

犂夜叉はそれくらいしか知らなかった。だからずっと、台座のそばで怪我の治りを待つその時に、世にも不思議な出会いが起こるとは思いもよらなかった。

「……え?」

汚してしまった青玻璃を、血を拭うようにさすっていると、突然その内が星形に発光して行燈のように明るくなった。

「え? え? 何、ちょっとこれ?」

中心から透けて光る青玻璃には、無数の正三角形が浮き上がっている。今までは暗くて見えなかったが、表面に小さな三角の薄い凸があり、引っかかる血の影で浮き彫りになったのだ。

「え? 何、あれ……ラピス・レコル、ダ……?」

更には青玻璃の底面に、何か古代の文字が刻まれているのまで見えて、読もうとした時のことだった。

「え? 繋がったのか、これ?」

「!?」

ざざざっと、反射的に台座から離れた。人間から逃げてきたはずなのに、突然聴こえた人間の共通語。

暗い洞窟の袋小路で台座ごと光っているのも、爆発するのかと怖かった。すぐまた同じ声が続き、壁に張りつく彼女は震え上がった。

「おい、誰かいるのか? いるなら返事くらいしろよ」

「えええっ!? 何これ、気持ち悪い、ラピスさまが喋ったあ!」

「はぁ? お前今時、セーブ・ポイントの通信機能も知らないの? 何処の田舎者だよ」

へ、と、犂夜叉は改めて、青光りする珪石を放心して見つめた。

彼女は「青玻璃」と呼ぶサルワーレを、その少年っぽい高い声の持ち主は「セーブ・ポイント」と言っていることだけ察する。

しかしそんなことはどうでも良かった。不意に怒りが浮かび、相手に合わせて人間の言葉でまくしたてた。

「田舎者って言うなぁ……! 気にしてるんだからー!」

「あ、やっぱりいた。ところでお前、どこの出身の誰なんだよ?」

この会話はどうやらサルワーレの機能らしい。今まで全く知らなかったが、何だ、とすっかり安心してしまった。

「え、えっと……ボクはカラスキ。ワーユ大陸の出身だけど……」

「は? そんな大陸ないし? っていうかお前、ボクっ娘? それ古くない?」

「――は!?」

「しかもカラスキって、通信名ださすぎねぇ? もうちょっと可愛いのはなかったのか?」

安心はしたが、あまりに無礼な言葉の数々。せっかく止まった血が噴き出しそうだった。

「何よアンタ、人を田舎者だの大事な名前をダサいだの、それがレディに対する言葉遣い!? アンタこそ名乗りなさいよ、この無礼者ガキ!」

自慢の流暢な人間語で言ってのけた。ガキというのは当たったらしい。明らかにむっとした声が、なめくさった返答をしてきたのだった。

「――言うわけないし。ていうか本名? 明かしたの? 無防備過ぎて、馬鹿じゃないの?」

老飛竜にも言われた一言。角を奪われた隙だらけの鬼は、ただただ沸騰するしかなかった。

人間なんて嘘吐きばかりだ。犂夜叉はこれまで何度も、人間の男に心を奪われて騙されてきた。人間は基本、付き合い初めは優しいのだ。あの無礼な少年を除いて。

いつも鬼であることを隠して出会う。大体彫刻の仕事で縁があり、人間の依頼で彼女は何度も作品を彫ってきた。速くて精密な仕事の評判は高く、やがて「三ツ星の銀鬼」だと知られる。限界まで削って隠す角も見つけられてしまう。そして彼女が鬼だと知った人間は、異種族の彼女を怖がる上に、何故か利用することを考え始める。

「もう当分、人間付き合いはいいかな……」

傷がやっと癒えてからも、犂夜叉はサルワーレにいた。老飛竜との約束で、老飛竜が人間に化けた時の姿を彫るのだ。しかし気位の高い老飛竜は何度彫っても納得してくれず、新しい石を山中で見つけるのも大変だ。ついでに水や食料も調達するので苦にはならないが、すっかり子供時代のような山鬼生活に戻っていた。

山奥のサルワーレ「アステリア・クリスタルム」は知る者が少なく、長居には良い。老飛竜とは芸術観のすれ違いで口論ばかりだ。めっきり引きこもりになった彼女は、あの謎の少年と通信で喋ることが、最近唯一の楽しみになってしまった。

「それで、スバルはどうして、サルワーレにこんなに入り浸ってるの?」

「誰だよスバルって。勝手に人の名前決めんなよ、カラスキ」

「だって名前教えてくれないから。ボクだけ知られてるの、馬鹿みたいだし」

鬼だというのは当然隠す。少年も素性を明かさないし、通信友達とはそんなものらしい。

「まあ、馬鹿なのはお前のいい所じゃないか? 話しやすいし、馬鹿なわりには察しがいいし」

「ひどーい! そうやって毎回はぐらかすんだから!」

犂夜叉の名前も真名ではない。金工師としての通称だが、むしろ知る人は知る有名な名のため、いつ正体が知れるかと冷や冷やしていた。

それもそのはず、少年は無礼だが頭が良かった。世界の色んなことを知っており、彼女を田舎者だと笑いながら、少年以外のことは楽しく教えてくれる。

「え、サルワーレってそんなこともできるの? サルワーレ同士でまさか転位可能なんて!」

「セーブ・ポイント、な。まだ謎だらけだけど、特殊な血の持ち主が使えば意外な奇跡が起こるというし、メインの道具転送装置にしても、何でも一切の変化なく預けられる神代の科学力。特にこっちの石みたく生粋のレコード・キーパーは、時空を司る叡智の結晶だって言われてるよ」

意味のわからない専門用語を並べ立てているが、おそらく金庫機能の話なのだろう。こうして見知らぬ者と声をやり取りできることだけでも、彼女にはひたすら不思議で楽しい。

「ねえ、転位できるならこっちに来てよ。ボク、スバルに会ってみたいよ」

「お前本当無防備だよな? 生憎俺は慎重派だし、転位なんて高くつく機能はさすがにごめんだね」

通信にも「タイムチャージ」が必要だとか、何やら大変そうだった。直接会わない方が鬼である正体もばれないか、と簡単に諦める。それだけ少年との会話は気楽で貴重だった。ずる賢い人間相手は何かと頭を使うことが多いのだが、無礼で正直な少年にその必要はない。

少年は暇らしい。度々「セーブ・ポイント」に来ては機能の一つで勉強をしたり、長棍の素振りをしたりと体を鍛えているというが、妙なのは一回の通信毎に雰囲気が変わることだった。

「ねえ、本当にいつも、スバルはスバルなの? ひょっとして違う人が来てるから、会うの嫌なんじゃないの?」

「何でだよ、ただの声変わりだよ。あれだけタイムチャージに時間がかかれば、男なら当たり前だろ」

「そっかぁ、男の子ってそんなに成長が早いんだ……騙されてないよね、ボク?」

「騙して何の意味があるんだよ。俺がずっとガキだと思ったら大間違いだからな!」

珍しく拗ねるような声が可愛かった。少年はガキと言われたことを根に持っていて、彼女の年齢を尋ねたことがある。長寿の鬼としては、レディの年をきくな、と返しておいた。

人知れぬ山奥で、延々と彫像を彫りながら、名前も知らない相手と話す。そうした隠居の毎日が、気が付けば大切なものになった。

角を奪われた人間との日々は、思ったよりも心の傷が深く、人里に近付くだけでも足が震える。人間である少年にも、自分が鬼だと絶対に知られたくなかった。老飛竜はそんな彼女に、安堵したように言ったものだった。

「まあ、それが正解よ。あんた、一本目の角なんて、自分で差し出したお馬鹿なんだから。あんたみたいなお人好しは、世捨て人をしてる方が無難ね」

左の角は懇意になった芸術家に、貴重な石材だと奪われてしまった。しかし右の角の相手に関しては、彼女の愛は本気だった。鬼の角とは人間達には夢の生薬であるらしく、長寿な彼女と長く生きるために、角の根を煎じて飲みたいと体の弱い男が言ったのだ。涙ながらに、「君と幸せになりたいんだ」と訴える、とても優しい男だった。

それなのに健康になった数日後、別の女と逃げてしまった。残した手紙には、「君のおかげで幸せになれます、本当にありがとう。誰より純粋な君を利用してすまなかった。僕みたいな最低な男には引っかからず、どうか幸せになって」と、人間らしい複雑な辻褄があって奥深かった。

そうか、幸せになるのか。それなら良かった。最後まで彼女を鬼と蔑まず、誠実な手紙を残してくれた人間の男に、彼女は心からそう思えた。それでもそういった「奥深い人間」には未練たらたらで、彼女が人間に執着するようになったキッカケでもあった。

「削るだけならともかく、根こそぎ抜かれたらマジで死ぬでしょ。最後の一本は死守しなさいよね」

「ううう、わかってるし……だからこうして、引きこもってるんだし……」

三ツ星の銀鬼を名乗る彼女は、珍しい三本角の鬼だ。残るは後一つ、常に削って隠す額の角だけ。これ以上誰にも、自分が鬼だと知られるわけにはいかない。

それなのにある時、少年――いつしかすっかり格好良い声の青年が、相変わらず意地悪そうに笑いながら、突如核心をついてきたのだった。

「そう言えば、カラスキ? って本名だって言ったけど。それ、嘘だよな?」

「……え?」

どきっ、と、胸が締め付けられた。悪い予感はそのまま形を成してしまう。

「彫刻やってるって言ってたけど……犂夜叉、三ツ星の銀鬼、限り無く精密な石細工を残した古代の金工師。って、文化史の本に載ってたぜ?」

「え――それ……それ、ボク……」

背筋が凍った。彼女の名前はそんな謎の伝わり方をしているらしい。

鬼だとわかればきっと、青年の見る目も変わる。いずれ老飛竜も死ぬのに、残った唯一の友を失ってしまう。こうしてひっそり暮らしていくなら、二度と話相手など作れない、その怖れが全身を硬直させた。

一人ぼっちが平気であれば、色んな人間と関わってはこなかった。彫刻一つで生きるにはこの命は長過ぎる。

声を失った彼女に、青玻璃から気軽な笑い声が投げかけられた。

「バーカ! やっぱりお前の名前の元ネタだった!」

「え? 元……ネタ?」

青年の言うことがよくわからなかった。まだ怖くて何も言い返すことができない。

「さすがにマイナー過ぎるだろ、千年前の芸術家とかさ。まぁ憧れるのは自由だけど、名前丸パクリはどうなんだよ?」

千年……前? とても聞き逃すことはできない単語を、真っ白な頭で反芻する。

そのまま通信は、青年が「犂夜叉の伝説」を語る形で終わった。必死に聞いていた彼女は、何もかもが理解できなかった。

「何で……ボクが、千年前の芸術家になってるの……?」

青年はその伝説を「本」で読んだというが、本という物がまずわからない。話しぶりからは人間が読み書きする巻物に似た感じを受けたが、それは普通手紙や歴史を記すものだ。

もしや今から千年前に、彼女と同名の彫刻家がいるのかもしれないが、それにしては細部が同じ過ぎた。三ツ星の銀鬼であるとか、限り無く精密な石細工であるとか。

「そっくりの物しか、彫れないって……それ……」

老飛竜が彼女の彫刻を認めてくれないのは、あまりに精密に彫り過ぎるからだ。「もっと美しく彫って!」と怒る。それでも彼女は見たまま、覚えているままを彫ることしかできない。彼女の「芸術」は融通が効かず、彫刻以外のこともろくにできない。

思えば今まで、青年との会話は、何処か噛み合わないことが多かった。

「サルワーレの使い方も……きいたことのない話ばかり、スバルは知ってるし」

いつも通信は、青年からの一方通行だ。彼女もやり方を教えてもらったのだが、何故か通信機能は起動しない。おそらく転位も、彼女側からはできない。場所により発信チャージ不足があるのだろうと青年は納得していたが、その時青年がいる「セーブ・ポイント」名は、「アスティリア・クリスタル」だと言っていた。

「偶然、ここと似てる地名なだけだって……向こうの本尊も青い石だっていうけど、でも……」

彼女が住みついた「アステリア・クリスタルム」。青年が入り浸る「アスティリア・クリスタル」……そうした些細な違和感の数々。

それらを説明できるある疑念を、不意に思い当たった。しかし慌てて、そんなわけはないと頭から振り払う。

「何でもいいんだ……! スバルとこれからも話せるなら、何でもいいんだから……!」

とりあえず今日は、彼女が三ツ星の銀鬼だと思われなくて良かったのだ。それだけを彼女は言い聞かせた。

青年はもうすぐ、成人すると言っていた。話し始めてまだ数カ月しか経っていないのに、その成長の速さも説明できる。それでも彼女は必死に疑念を忘れる。

「だって……もしも本当にそうなら、スバルは……――」

青年に、今度こそ会ってみたいと、ふっと思った。

鬼だと知られてしまうかもしれない。それでも会いたい。会ってこの胸騒ぎを消したい。

その怖れを誤魔化せなくなった日。唐突に訪れた、最後の通信のある時までは。

それから程無くした頃、驚くぐらい弱った声色で、青年は初めて、自らの事情を語ってきたのだった。

「カラスキ……俺、ついに独りになっちまったよ」

「――え?」

「……姉さんが、死んだんだ。俺も多分……近い内に、同じ病気で死ぬと思う」

青年がずっと、癒し効果のある「セーブ・ポイント」に出入りしていた理由。素性を明かさなかったのも、流行り病の感染者だと知られたくなかったのだと、泣き出しそうな声が洞窟に響いた。

「……ごめん、急にこんなこと言って」

「ま、待って、スバル……! 流行り病ってなんなの!?」

「まさか、知らないのか? 俺はこれで、友達もみんないなくなったのに?」

それは人間だけがかかる長期の死病で、感染したら町から追い出されるという。青年は山奥で姉と暮らし、学者の両親が残した本を「アスティリア・クリスタル」で引き出して読んでいたのだ。

「昔は治る病気だったらしいけど……もう鬼なんて、何百年も前に滅んでるから」

「……え?」

そうして彼女はやっと――この名前も知らない青年と、「犂夜叉」が出会った意味を知る。

「鬼の角さえ手に入れば、俺達、治るんだって調べたのに……こんな病気でさえなければ、カラスキにだって会いに行けたのに」

青年のいる世界には、鬼という生物は存在しない。鬼達は随分前に、角を取り尽くされて滅んだのだ。人間の病を治す薬とするために。

彼女のいる世界には、鬼なんてうようよしている。

だからそれが、彼女と青年を隔てる壁の答だった。

「ごめん。俺、本当は、ずっとカラスキに会ってみたかった。最後の友達に、絶対うつしちゃ駄目だってわかってたから、意地悪ばっかり言って……今更こんなこと言って、困らせてごめん」

「……――」

黙り込む彼女が考えていたこと。嘆く青年は知るべくもない。

――ボクも……会いたいよ……。

こんなに弱気な青年と、彼女は話したことがなかった。そして彼女も、会えるものなら今すぐ会いたかった。

――会いたいのに……このままじゃ、ボクより先に……。

青年が、ここに来るよう説得できないだろうか。そのためには、自分は鬼だから感染しないと明かさなければいけない。よりにもよって、鬼の角を欲している人間にだ。

そして転位は大変と言っていたのと、一番重大な疑念。鬼の滅んだ世界、短い通信の間に大人に成長した青年、その現実が口を塞いだ。

おそらくは――たとえ流行り病でなくとも、青年は彼女より早く死ぬのだ。

青年は来られない。彼女達を隔てる壁を越えられるはずがない。

だから迷いは一人で飲み下す。うつしてしまう、とためらう優しい青年に、この思いを伝えてしまえばきっと苦しむ。

「……あのね、スバル。ボク……一つ、考えがあるんだ」

「――え?」

尋常じゃない、と自分でも笑った。

老飛竜には止められるだろう。今やらなければ彼女も決意が鈍る。正気が勝つ前に悔いのない狂気を選びたい。

病の進行具合にしても、また生きた青年と話せる保証がない以上、確実な手段は一つだけだった。

「大丈夫だよ。鬼の角、ボクはスバルに、届けてあげられる」

「……カラスキ?」

サルワーレの金庫機能に感謝する。通信が終われば、合い言葉の「ヤクシィ・トリーニ」――彼女の真名を唱えるように青年に言付けた。

「大丈夫! ボク、千年だって生きて、スバルに会いにいくから! だからそれまで、スバルは薬を飲んで――絶対、生きててね?」

冗談のように笑い、気軽な素振りで早めに通信を切った。もたもたしていると青年が彼女の正体に気付くかもしれない。

そもそも、通信を続けられる余力が、最早彼女にはなかった。

ぼた、ぽた、と。視界を埋める血で、青玻璃が赤くなって見えた。

握り締める最後の角を、台座に預ける力だけは残ってくれた。遠い何処かの青年の、「セーブ・ポイント」に届けるために。

青年がよくわからないまま、セーブ・ポイント……古くは「サルワーレ」と呼ばれた避難所で、教えられた彼女の真名を唱えると、それは確かに現れたのだった。

「え……!?」

拭き取られてはいるが、まだ血の匂いがする温かな銀色の角。それが一つ、台座から出てきた。驚いて再び「カラスキ」に通信を入れたが、タイムチャージは残っているのに、二度と繋がることはなかった。

「これ、まさか……本当に鬼の……?」

その角は短く、色褪せた表面はほとんど削られており、生々しく光る根部が深く抉り取られたものだった。それが千年前にいた鬼の命だと誰が知るだろうか。

青年の病は完治した。だからそれは本物の鬼の角だった。

滅びたはずの古代の生き物。どうしてその角を、「カラスキ」を名乗る通信相手が持っていたのだろう。そして何故、通信が繋がらなくなってしまったのか――

数ある「セーブ・ポイント」の中でも、「アスティリア・クリスタル」は世界に有数の特別な本尊を持つ。学者の両親は死ぬ直前までこの青い石について調べ、そのためここに近付く他の者はいなかった。流行り病がうつると恐れられたからだ。青年はこの先も、両親が遺した資料を確かめていく。

表面に数多の三角形を浮かべ、古代の叡智を引き出せるという「レコード・キーパー」。「ラピス・レコルダリ」と古語を刻まれた石の真の意味とは。

無残な真実を直視するには、彼女の最後の声が明る過ぎた。

――大丈夫! ボク、千年だって生きて会いにいくから!

名前も知らない青年に、彼女は生きろと言った。救いの名を持つ古の地で、一千年の隔たりを越えて。

彼女の名が本当に「犂夜叉」だったのか、青年はずっと応答を望む。

-了-

【save】▼出会い

ここまでご覧下さりありがとうございました。

原案はエブリスタでご活動中の香河様です。

素敵なファンタジー小説がありますのでよければ。

→https://estar.jp/users/49746731

※「レコードキーパー」という天然石は実在します