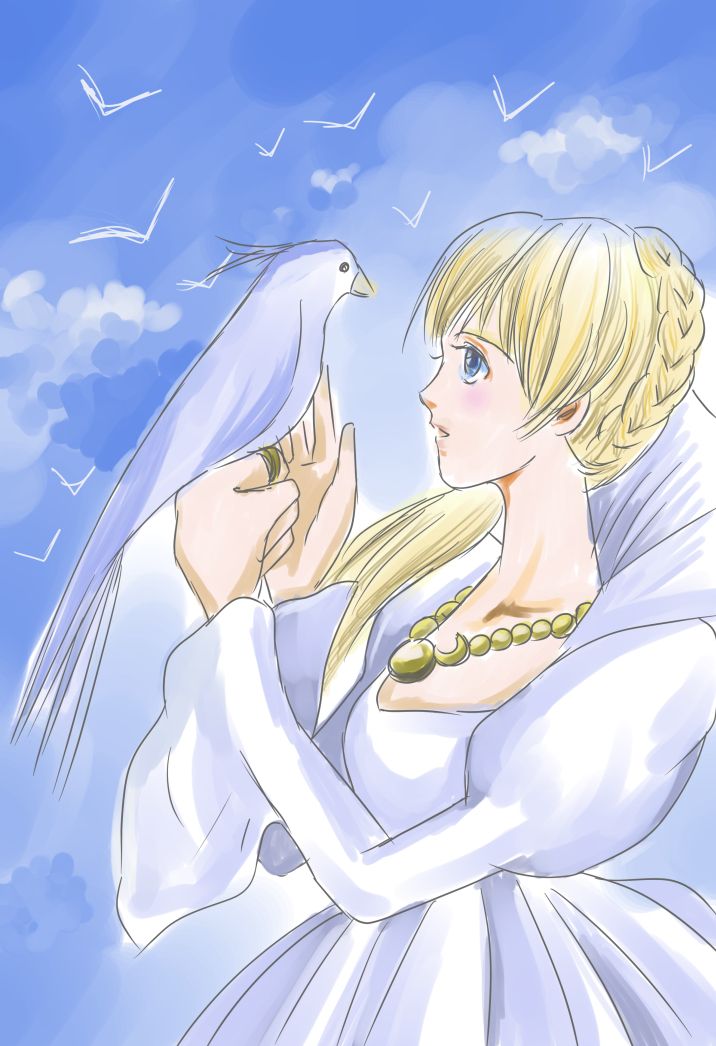

籠ノ鳥

2022年作品

宵闇交じる赤時空 狂うは蝙蝠 空一面に黒点鐘―――。

「エデルリッゾ、姫様の具合はどうだ?」

「だいぶよくなられましたが、まだ記憶が戻るには至りません。その…。何か記憶が戻るような物があればよいかと…。」

「うん。考えておくよ。」

「しかしこの離宮では、姫様の生前使っていたような物がございません。」

スレインはエデルリッゾの頤をつまんだ。

「よけいなことはしなくていい。姫様はあのままでいいんだ。」

「どうして…。」

言葉を途切らすアセイラムの召使に、スレインは一瞥しか与えない。かつては自分もそうだった。クルーテオ卿から罰として鞭打たれるのは日常茶飯事だった。しかし彼は今トロイヤード卿と呼ばれる身になっても、同じようなことは召使たちにはしない。そこは彼は良識ある君主であった。しかしそれ以外のところはそうではなかった。

エデルリッゾが声を潜めて、縮こまるようにして言った。

「あの、姫様が今おられるお部屋はどこなのですか?お世話をしたくてもおそばに参れません…。」

「またそのうち教えるよ。君は心配しなくてもいい。下がり給え。」

召使は一礼をして廊下を下がった。スレインはそのまま離宮の奥に向かって歩いて行く。赤い絨毯が続く廊下は、まさに王室のものであった。

この離宮はヴァース皇帝のレイガリヤが病床に就く前に使用していた建物で、レイガリヤとその妻の避暑のために建てられたものだった。大きな邸宅ではないが、幾つかの趣味のよい部屋が続き、その奥にひとつ書庫がある。

書庫は隠し扉になっていて、外からはふつう入ることはできない。レイガリヤが自分の秘密の政治向き文書をしまうためというのは表向きで、やはりそこにはかの老人の秘密の性癖が隠されていた。

スレインがその所在を知ったのは偶然である。死んだザーツバルム卿の書斎を整理しているうちに、引き出しに封筒に入った鍵を見つけた。封筒には「夏の宵」という文字がヴァース語で書かれていた。生前ザーツバルムが宴席で一言言った言葉を、スレインはとっさに思い出した。

「夏の宵は離宮に限りますな。」

歓談の場で言ったその言葉を、その鍵と合致させたのは、スレインの持前の猫じみた動物的勘である。書庫の扉は二重のスライドになった戸棚の奥にあった。スレインはそれも、クルーテオの召使時代によく掃除夫の仕事もやらされたので、その敷居のわずかな隙間も見逃さなかったのである。スライドを押しやり、吊るされたカーテンをめくると、奥に木の扉があり、そこに屋敷中で唯一鍵の所在が不明な鍵穴があった。スレインが持参した封筒の鍵を差し込むとカチリと音がして、扉はきしみながら内側に開いた。スレインは足を踏み入れた。中は薄暗かった。

こんなこともあろうかと、持参したオームライトのカンテラで照らしながら中を進んだ。降りていく階段があり、本がぎっしりと収蔵されている。アルドノアドライブでいろいろなメカニックを駆使できる時代なのだが、昔ながらの書物もまだまだ流通しているヴァースであった。特に古い時代のものはパソコンに流し込みが行われていないことが多い。レイガリヤがここに集めたものもそういうものであろう。

スレインはしかし、そういったビブリオマニア的なものばかりではないだろうと思った。あのザルツバームが得意げに漏らしたセリフから、好事家が喜びそうな本があるに違いないと思った。やはりそれはあった。それらが置いてあるところには椅子が置いてあり、かつて誰かがそこで閲覧したような様子であった。椅子は薄く埃をかぶっていた。スレインは本棚から一冊手に取って中を見てみたが、彼にとってはそれほどうれしい内容のものではなかった。お決まりのと言っては申し訳ないのだが、そのような男女の交わりの秘め事の写真と記事が掲載されていた。しかしそれらの図像はスレインの脳に一瞬で記憶された。

本を閉じて、戻ろうとした時だった。暗闇の中で何か金色に光る物体がある。奥の暗がりの方だ。書庫はまだまだ奥にスペースがあった。

そしてだんだん奥まるにつれて勾配が下がっている設計だった。奥にまだ何かがあるようだ。スレインは引き返し、カンテラで照らしながら奥へと進んだ。と、やがて進むうちに、その物体の異様な全貌がわかり、スレインは息を呑んだ。本棚と本棚の間に切れた巨大な空間に、金属製の大きな金色の檻が建造されている。檻というよりもそれは―――

「―――トリカゴだ。」

スレインは茫然となった。それは確かに地球で鳥を飼う時の鳥籠の形をかたどったものだった。レイガリヤが作らせたものに違いなかった。大きさは巨大で、成人男性が中に入り込んでも支障が出ない高さだった。

ここで妻とそのような「ごっこ遊び」に興じていたのだろうか、と、スレインが考えた時、足元に落ちている古びた写真が目に留まった。その白黒写真はスレインのそのようなおとなしい予想をあざ笑っていた。写真には幼い子供が天使の翼をつけられて、鳥籠に入っている様子が映っていた。間違いなくペドフィリアの一種であり、しかも幼児監禁に間違いなかった。写真の古さから言って、それを為したのはザルツバームではなくてレイガリヤでありそうだった。

しかしスレインはその時、何かが胸の中でぴたりと合致してしまったのである。あわてて、だが音をたてないように細心の注意を払いながら戻る彼は、すでにそう決めていた。あそこに彼女を配置しよう、と。

もちろんそれはエデルリッゾには絶対に知られてはならないことだった。いや誰にも知られてはいけないことだった。特にレムリナには一番知られてはいけないことだ。いや彼女の場合はアセイラムが生きながらえているのがわかって驚くだろうが、その後はただ単に彼をさげすむだけですむかもしれない。しかしエデルリッゾの場合はアセイラムに忠実な召使だから、何をはじめるかわからない。今彼女がおとなしいのは、スレインがアセイラムの回復を待っているからなのである。それをまた監禁するというのは、おそらく彼女は非難するだろう。そして地球方に寝返るかもしれない。行動力はあまりない女性だと思うのだが、用心に越したことはなかった。彼女はアセイラムと二人で、地球で地球軍の世話になっていたことがあったのだ。

決行はもちろん夜半だった。スレインは人気のない離宮に忍び込み、アセイラムの頭に目隠しをし、ベッドからそっと抱き上げた。アセイラムとエデルリッゾの飲み物に一服盛るのも忘れてはいなかった。隠し扉から抱き上げたまま進むのは骨だった。しかしなんとかやり過ごしてアセイラムを巨大な鳥籠の中にそっと横たえた。

アセイラムは眠ったままだ。かすかに寝息を立て、目隠しをしている様を見ていると、スレインは古いイギリス王室の絵を思い出した。年若い皇女が刑にかけられて死ぬ様を描いた絵画である。皇女は目隠しをされ、地面に手をついている。後ろに斧を持った刑の執行人が立っている。これから首をはねられる直前を描いた残酷絵だった。その皇女はたった七日間だけの在位だったと言う。その皇女は、アセイラムであり、スレイン自身だった。

スレインは今のレムリナを使っての政権の運営が長続きするとは夢にも思っていない。この宴は終焉が間近い。地球軍は火星に猛攻をはじめている。表では勇ましく指揮を執るスレインだったが、火星が敗北した時のことをすでに考えていた。自分はもとより、彼女もそのようになる可能性があった。

「姫様、ここなら安全ですよ。よかったですね。」

と、スレインはつぶやいた。差し当たって食事は運ぶことにして、排泄についてはこの書庫には航空機に搭載されているほどの施設がついていた。むろんレイガリヤがその用意を怠るはずがないのだった。要するにここで暮らすことは可能なのだ。問題は監禁されていることを不満に思い出すかどうかだ。

古来そのような犯罪があるというのはスレインもよく知っていた。姫様を再び閉じ込める、それは犯罪に間違いなかった。

「すみません、姫様。しかし僕の気持ちもわかってください。あなたはこのままでいいんです。本当のことは知らない方がいい…。」

夢の中にいるアセイラムは、スレインのその手への口づけに、かすかにため息を漏らしたようだった。

スレインはしかしそこに長居しているわけにはいかなかった。執務が山積みなのだ。書庫の鍵を閉めて外に出たが、今後のことを考えるとどうなるか彼にもわからなかった。自分のしていることは愚かしいことだと思う。だがあのスリープ水槽の中で仮死状態のアセイラムを見ているだけの日々でも気が狂いそうだったのに、それがまた殺されることは彼には我慢できなかったのである。

翌日気がついたエデルリッゾはアセイラムのベッドがもぬけの空であることを見て取り、冒頭の二人のセリフに戻るわけである。エデルリッゾはもちろんことを為したのはスレインに違いないとわかっている。しかし彼が今火星の全権を握っているので、下手に逆らうことはできないのだった。そしてエデルリッゾはむろん今惑星間放送をしているアセイラムの妹のレムリナの存在や役割も承知しているから、騒ぎ立てることはできないのだった。彼女らは今やヴァース帝国では日陰の身に落とされているのだ。誰が見てもレムリナがアセイラムその人であり、彼女らは傀儡に過ぎなかった。ましてやアセイラムのはっきりした意識が戻らないのでは、エデルリッゾにもどうしようもなかったのである。

エデルリッゾはしかしスレインの裏切りについては憤りを感じていた。あの離宮の中庭でアセイラムと過ごしていた時、青い薔薇の花束が羨道に置かれているのを見つけた。すぐにスレインだとわかった。わざわざ火星では珍しい花束を贈ろうとする、それはスレインの姫様へのご好意だと思った。しかし後にその花言葉のひとつが「不可能」だと知った時、スレインの真意は姫様の覚醒にはないと検討をつけたのだ。男性が女性に花を贈る場合、花言葉にかけているというのは、古くからあるように、この宮廷でもその習わしである。それでエデルリッゾもすぐに花辞典で調べたのだ。つまり不可能とは今のこのままの状態がいいということなのではないか?それはきっとアセイラムの覚醒が不可能な方がいいということなのだ。そして確かにスレインはそのようなセリフを吐いたのである。

その夜スレインはまた書庫に急いだ。しかしこの時エデルリッゾに一服盛るのを忘れていたので、彼女に跡をつけられていたのである。スレインはエデルリッゾの行動力をあなどっていた。だがそのエデルリッゾも書庫の中までは同行することはできなかった。もちろんスレインは扉を内側から施錠して中に入って行ったのである。そこは用心を怠るはずがなかった。

エデルリッゾは引き返してとぼとぼとまた部屋に戻った。何一つアセイラムの生前使っていたものはそこにはなかった。そのためにこの離宮に移されたのだった。あの書庫の中でどのようなやり取りが繰り広げられているのか、エデルリッゾは想像して目をつむり首を振った。

彼女は水槽で仮死状態の時のアセイラムは数度ほどしか見せてもらっていない。しかしその時の血相を変えたスレインの顔をよく覚えている。スレインは執務の暇さえあればそこに入り浸っているというもっぱらの噂だった。そのことでレムリナが怒っているという噂も耳にしている。それがさらにひどくなったと思った。このままでうまくいくはずがないのだ。

エデルリッゾはアセイラムが銃撃された時の持ち物を調べてみた。ポシェットがひとつあるだけだった。しかしそれは変装していた時に彼女が使っていたもので、アセイラムの普段使っていたものではなかった。そのためアセイラムはそれを見ても記憶が戻らなかった。本当の自分ではない姿の時のものだから、彼女の中で確実な像を結ぶことができなかったのだ。

エデルリッゾがあきらめかけた時、ポシェットをよく振ってみると底の方から四角の小さな箱が出てきた。開けてみたら銀製のペンダントが入っていた。エデルリッゾはかろうじて思い出せた。これはもしかしてあのスレインが、姫様が地球に降りる時に渡したものではないか?これならもしかして記憶を思い出せるのでは?しかしそれも姫様がどれほどスレインを重要に思っていたかだが―――エデルリッゾはそのペンダントをアセイラムに渡す方法を考えた。

先ほどスレインが廊下を歩いて行く時に、手には何か包みのようなものを抱えていた。あれはひょっとしたら食べ物ではないか?姫様に食べさせるパンのようなものを持ち込んでいるのではないか?おそらく厨房にあるものから見繕ってこっそりと運んでいる。そこまで考えた時、エデルリッゾにはひとつの考えが浮かんだ。名案ではないが、今の彼女にできる方法はそれしかなかった。エデルリッゾは人気のない時の厨房にこっそりと忍び込んだ。

アセイラムは今は目隠しをはずされて鳥籠の中で座っている。しかし彼女は取り乱す様子もなく、スレインの言うままにじっと座っている。おそらく本来の性質が封印されているのだったが、もともとの性質が利発なのでスレインに逆らうことはしなかったのである。その人形のようなアセイラムを見ていると、スレインは胸が痛む。自分に許されているのは、このような姫様の仮の似姿だけなのだと思う。レムリナの演じる偽アセイラムもそうだった。婚約発表したところで、あれは本当のアセイラムではないのだ。

そして最初は喜びに打ち震える感情で考えた鳥籠に閉じ込めるというアイデアも、こうして薄暗い書庫の片隅で座っているアセイラムを見ていると、悲しみがひたひたと打ち寄せてくるのだった。スレインはアセイラムを監禁しても、その騎士として仕える態度は変わらなかった。

「すみません、こんなものしかなくて。いつかここから出してあげますよ。」

膝を抱えて座り、黙ってパンを食べているアセイラムに、スレインはおそるおそる手を伸ばして髪を撫でた。アセイラムは逃げなかった。それで激情に駆られてついそのまま抱きしめてしまった。アセイラムはうすぼんやりとした目で黙ってスレインのするまま止まっていた。スレインははっとなりあわてて叫んだ。

「あっ・・・・、ごめんなさい、こんなことするつもりはなかったんです。ごめんなさい。」

「鳥・・・・・とり、かご。」

アセイラムの唇がゆっくりとその言葉だけ動いた。どうやらその記憶だけは戻っているらしい。スレインは言った。

「そうです。地球では珍しい鳥はこうして閉じ込めて飼うんです。そうしないと飛んで逃げてしまいますからね。あなたは嫌いでしょうが、こうしないと幸せが逃げるんです。僕から幸せが・・・・。」

そう言っている間にも、スレインの目に涙が浮かんできた。

「泣いてるの?」

とアセイラムがスレインの顔を覗き込み、その両手で頬を支えた。その様子はほとんど幼い子供のようで、みるみるうちにスレインの目に涙が盛り上がりぽろぽろとこぼれた。アセイラムはにっこりと笑って言った。

「お空に鳥がたくさん、きれいだね。だから、もう泣かないで。」

「はい、泣きません。僕は泣きませんよ。あなたがいるから。」

スレインは泣き笑いの顔で言った。

「地球にいた時、本物の鳥を見たんですね。でももう遠くに行かないでください。こうして僕のそばにいてください。」

スレインはアセイラムの手を取った。

「あなたがいれば、がんばれます。僕を許してくださいますか?」

「?」

許してくださいというのは唇へのキスだった。スレインはアセイラムの柔らかな唇にそっと接吻した。しかしその時はそれ以上のことはしなかった。だがこのままの状態で、いつまで我慢できるかわからないと思った。それは危険な状態だった。この遊戯に耽溺していくことは、おそらく自分で自分の首を絞めるようなことだという予感があった。しかしスレインにはそれでよかった。

廊下を下って戻る時、結局自分はこうして姫様の似姿を拝してこれからは過ごしていくのだと思った。それこそが今の自分にふさわしいと思った。あのレムリナと形ばかりとはいえ婚約した身で、どうして昔の姫様に同じように接することができるだろうか。それは許されないことだった。

次の日も同じようにスレインはアセイラムの待つ部屋に通った。夜に厨房からテーブルの上にある目についた菓子などを袋に詰め、アセイラムに手渡した。アセイラムはスレインの訪れを子供のように喜んだ。見方によっては痴呆にも見えるものだった。仮死状態から目覚めた脳の状態について、スレインには不明な点が多い。しかしスレインはその考えを払いのけた。姫様は今よりも悪くなるはずはないと信じた。もし容体が悪化しても、自分は決して彼女を見捨てないと心に誓った。自分は彼女を閉じ込めているのではない、保護しているのだ。人にはそう見えるかもしれないが、とスレインは心で必死に言い訳をした。そしてどうか神様、彼女を今よりも不幸にしないでくださいと神に祈った。果たしてその祈りが天に通じたのだろうか。

三日目、スレインがやって来た時、アセイラムは同じように鳥籠の中で座っていたが、明らかに様子が違っていた。アセイラムは地面で膝を抱えた座り方をしていず、あの書庫の椅子を持ってきてそれに腰かけていた。

「姫様…。」

スレインが声をかけると、アセイラムは以前のプリンセスらしい威厳のある調子で答えた。

「スレイン、ここから出してください。私はそれを望みます。」

「なぜ元に戻って?」

「これですよ。」

と、アセイラムはあのペンダントを手からぶら下げた。

「あなたの大切なもの、地球に降りる時に私に渡してくれましたね。スレイン、子供の頃のことを覚えていますか?あなたは私に故郷のヨーロッパあたりのお菓子の話をしてくれましたね。ガレット・デ・ロワやシュトーレンという焼き菓子のお話を。そのパイの中にあるお人形を食べ当てると、一日だけその人は王様になれるそうです。それは、今のあなたですね。」

スレインはとっさに狼狽した。

「僕の昔の話から記憶が戻って?」

アセイラムはうなずいた。

「そうですよ。パイの中からこのペンダントが出てきたので、見ているうちに思い出しました。私は水槽の中であなたたちのやりとりをうっすらと聞いていました。あなたが今どういう立場に追い込まれているのかもわかっています。」

スレインはアセイラムの言葉に焦って叫んだ。

「いいえ、姫様、外には危険がいっぱいです。僕の言う通り、ここにいてください!」

「それはなりません。」

アセイラムはきっぱりとそう言い、立ち上がってスレインの前に来た。その大きな翠の瞳がスレインの顔をひたと見詰めていた。アセイラムは言った。

「あなたのお心は私にはわかっています。私があのまま夢の中を漂っている方が、あなたの心を傷つけなかったのでしょう。レムリナと婚約しているあなたのお心を。私は構いません。外に出ましょう、そして本当のことを言うのです。」

「本当のこととは?」

「私が地球との和平を望んでいるということを。そしてレムリナが偽物であるということをです。」

「それは・・・・僕にはできません。もうすべてがそのように進んでいるのです。もう後戻りはできないのです。」

「そうですか・・・・。では、私はエデルリッゾとレムリナの元へ行きます。それでよろしいですか?」

「彼女をどうするつもりですか。」

「強権派のレムリナを説得します。それができなければ、私にはもうひとつの道があります。」

そう言ってアセイラムはほほ笑んだ。その微笑みの意味をスレインはその時はわからなかった。アセイラムは言った。

「あなたの望み通り、私はそばにいますよ。この鳥籠の中でもよかったのです。しかしそれでは世界が狭すぎます。お馬鹿さんね、地球の多くの鳥はもっと自由でした。あなたはそれを忘れたの?」

と、アセイラムは言い、スレインの唇に人指し指をそっと押しあてた。こういう時のアセイラムには、スレインはもう逆らうことはできない。エデルリッゾの機転には、スレインはうれしかったり呪ったりだった。

アセイラムはほほ笑みまたきっぱりと、しかし小首を傾げて柔らかな口調であとを続けた。

「幸福の鳥は、鳥籠の中にはいないものなのです。昔からそう決まっているのです。」

END

歌をわすれたカナリヤ

大正7年(1918年)

作詞 西條 八十

作曲 成田 為三

唄を忘れた 金糸雀は

後ろの山に棄てましょか

いえ いえ それは なりませぬ

2 唄を忘れた 金糸雀は

背戸の小薮に埋けましょか

いえ いえ それはなりませぬ

3 唄を忘れた 金糸雀は

柳の鞭でぶちましょか

いえ いえ それはかわいそう

唄を忘れた 金糸雀は

象牙の船に、銀の櫂

月夜の海に 浮かべれば

忘れた唄をおもいだす

籠ノ鳥

本来このあたりの話は揚陸城だったかと思うのですが、勝手に別設定で書いてしまいました。道具立てが18世紀みたいな感じで、テレビ本編とはそぐわないと思う人もいるかと思います。かなり元のテレビシリーズとは改変されていることをご了承ください。はじめはR指定になるかなと思い書き始めたのですが、やはり力不足でした。いつものきわどい場面があまりない作品となっております。