おとうさんだいきらい

お父さんはいつも私のことを馬鹿にした

私が小学校2年生のとき

私はいつも学校のテストで悪い点数をとった

お母さんにだけ見せたのに

お父さんにも見つかってしまう

お父さんは私を馬鹿にする

「うわー!ひどい点数やな」

「だめ!見たらあかん」

「もう見たも~ん」

お父さんは私を馬鹿にする

「うわ!こんな問題も分からへんのや~」

「あかん!返して!」

私は手を伸ばしてテストを取り返そうとする

けれどお父さんには届かない

「こんなん、お父さんやったら幼稚園の頃に知っとったで~」

そう言ってお父さんは私に意地の悪い笑みを見せる

私は恥ずかしくて泣いてしまう

するとお母さんがやってきてお父さんに怒ってくれる

「加奈はあほやな~お母さんに似たんやな~」

お母さんと一緒にお父さんに怒る

いつもそんな感じだった

自転車になかなか一人で乗れなかった時もいつも馬鹿にされた

「お父さんやったら幼稚園の頃には一人で自転車に乗っていろんなとこにいっとったで~」

いつもの私を馬鹿にする笑みだ

お父さんは馬鹿にするだけだから、私はいつもお母さんと一緒に練習した

やっと自転車に乗れるようになったころお父さんに怒られた

勝手に一人で自転車に乗って出かけたからだ

家に帰った時お父さんは外で待っていた

「ちょっとこっちに来い」

そう言ってお父さんは路地の方に歩いて行った

私は自転車を置いてからお父さんについて行った

お父さんは黙って歩いた

私も黙って歩いた

いつもはおしゃべりなお父さんがその時は何も話さなかった

15分ほど歩くと交差点に着いてお父さんは立ち止まった

「ここに花があるやろ?」

お父さんが指さすところには確かにお花があった

「なんで花おいとるか分かるか?」

お父さんは私を見つめて言った

私は黙って首を振る

もう一度お花の方を向いてからお父さんは言った

「中学生の男の子が死んだんや」

「死んだ?」

「そう、死んだ」

お花の前にしゃがんでお父さんは続ける

「自転車に乗っとった男の子が車にひかれて死んだ。だから花を供えとるんや」

私は黙って聞いていた

「なんでここに連れてきたか分かるか?」

私の方を振り向いてお父さんは言った

私はすぐに答えが出なかった

馬鹿だから

いつもはすぐに馬鹿にするようなことを言うお父さんがこの時はじっと私の答えを待っていた

じっと見つめられた

いつもと違うお父さん

私は泣いていた

「ごめんなさい、もう一人で自転車にのりません」

私は泣きながらゆっくりと答える

涙が次から次へとあふれてくる

嗚咽を漏らして泣いていた

すると、しゃがんでいたお父さんが立ち上がった

そして私の頭に手をのせてゆっくり撫でる

「やっと分かったんか。あほやな~ほんまに」

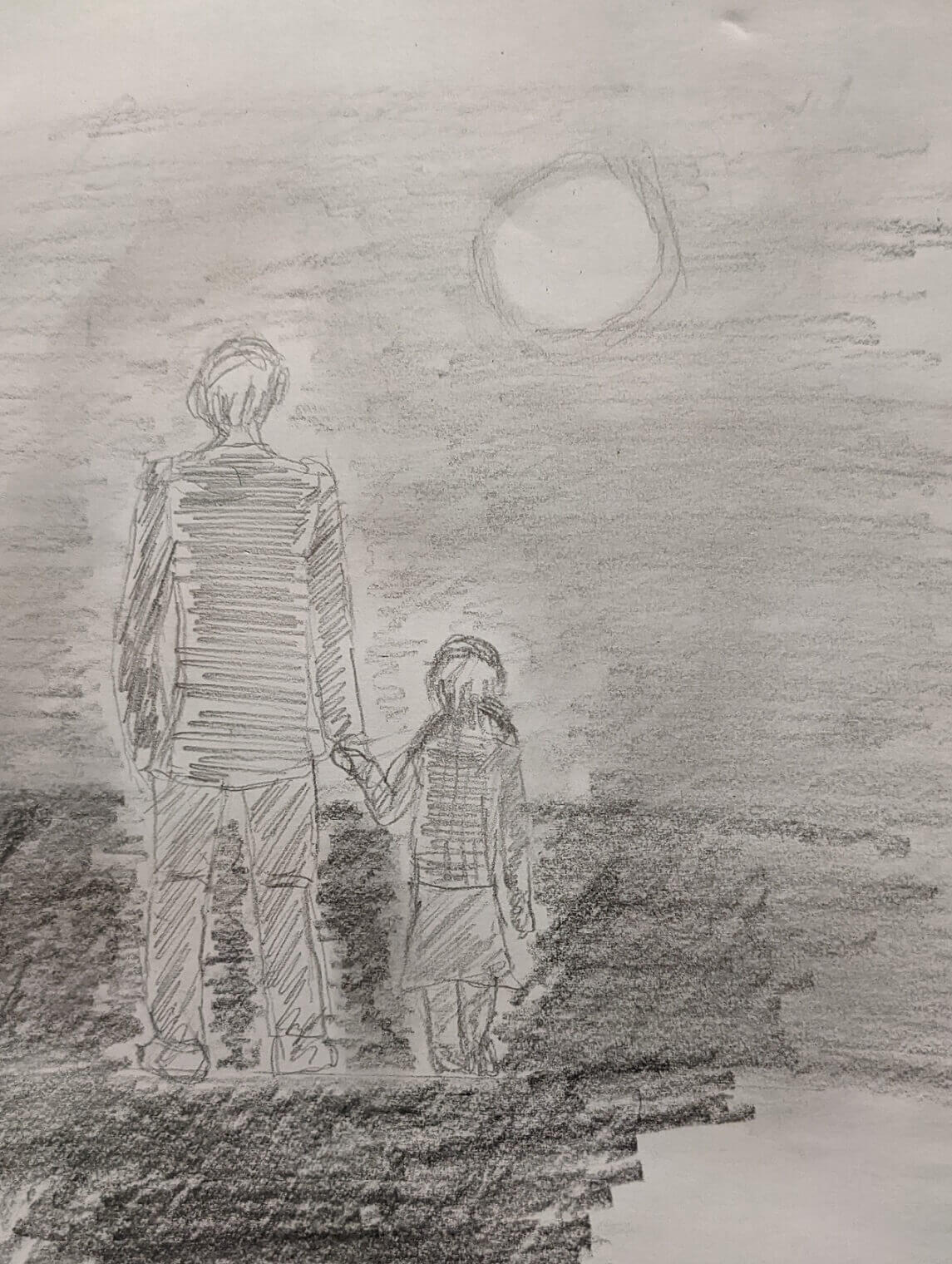

お父さんはそう言ってから私の手を引いて歩きはじめた

もう暖かい時期

夕日は沈んであたりは薄暗くなっていた

私は泣きながらお父さんと手をつないで歩いて帰った

私は同級生の男の子にいじめられていた

馬鹿だのブスだのひどいことばかり言われた

実際そうだった

馬鹿だしブスだ

自分でも分かってた

同級生にいじめられて泣いて帰った日

いつもは遅くに帰ってくるお父さんがなぜかその日は私より早かった

お父さんは家の前でサッカーボールを蹴って遊んでいた

お父さんは帰ってきた私を見つける

私は泣いていたことがバレないように涙をぬぐった

「おかえり、遅かったやんけ」

お父さんはいつもの調子で言った

いつもの馬鹿にするような調子

「ただいま」

私は俯いて顔を見せないようにして言った

そして早く家に入ろうと早足になった

でもお父さんにランドセルを捕まれた

「お~い、一緒にサッカーやろうぜ」

お父さんは言った

「やらん、サッカー嫌い」

私は言った

お父さんは私のランドセルを掴んだまま黙っていた

私はずっと俯いていた

少したってからお父さんは言った

「じゃあ散歩でもするか」

ランドセルを引っ張って私を引き寄せて言う

「夕日がきれいやぞ」

ランドセルを置いて私はお父さんと一緒に歩いた

川べりの道

お父さんがよく散歩する道

私がもっと小さいころはよく一緒について歩いていた

でもその頃にはあまり一緒に散歩しなくなっていた

私は相変わらず俯いてお父さんの後ろを歩く

いつもはおしゃべりのお父さんがその日はなぜか喋らなかった

夕日がポカポカして暖かかった

俯いて歩いていたけど、だんだんと心は晴れていっていた

時折すれ違うおばさんにお父さんは会釈する

私も同じように会釈する

大きな犬を連れたおじさんが通りかかる

犬が嫌いな私はお父さんの足にしがみつく

“ビビり虫め~”

いつもはそうやって馬鹿にするお父さんがその日は何も言わなかった

川べりにある階段を指さしてお父さんが言った

「ちょっと休むか」

お父さんが階段に座る

私もお父さんの横に座った

お父さんと一緒に夕日を眺める

すごくキレイだった

体も心もポカポカした

「で?なんで泣いとったんや?」

ふいにお父さんが言った

やっぱりバレてた

私は答えない

俯いてじっと黙っていた

「言いたくなかったらええけどな」

お父さんは言った

私はお父さんの方を振り向いた

お父さんはじっと夕日を眺めていた

優しい顔だった

「ゆうた君たちが私のこと馬鹿だって」

私はポツリポツリと言う

「私のことブスだって」

ポツリポツリと言う

「デブだって」

涙がまたあふれてくる

私は顔を足にうずめて泣いた

思い出してまた涙が次から次へと流れてくる

静かに泣き続けているとお父さんが私の頭に手をのせて撫で始めた

ゆっくりゆっくり私の頭を撫でる

少ししてからお父さんが言った

「行きたくなかったら学校なんか行かんでええぞ」

私は顔を上げてお父さんの方を向いた

お父さんは夕日を見ていた

「無理して行かんでもええ。無理して行くほどのとこでもないからな」

お父さんは私の方を振り向いた

そして私に笑いかける

「な?」

私は反論した

「でも学校いかなもっと馬鹿になってまう。そしたら中学校もいけへんくなる」

私の返答にお父さんは声を出して笑った

「別にええやん。中学校も高校も大学も行かんでもさ」

お父さんは言った

私は答える

「でも、それじゃあ大人になられへん」

私は俯いた

「ええやん。大人になんかならんでも」

お父さんは私の頭をポンポンと叩いた

「あかん、大人にならなあかん、大人になりたい」

私は言った

「そうか」

私の言葉を聞いてからお父さんは短く答える

お父さんはまた夕日を眺めていた

「お父さんは別に加奈が子供のままでもええけどな」

私はすかさず言い返す

「なんで?いっつも馬鹿にするくせに」

お父さんは嬉しそうに笑った

「そやからやん」

笑いながらお父さんは言った

「加奈を馬鹿にできへんようになったらお父さん寂しいでな」

お父さんが私に笑いかける

夕日で照らされたお父さんの顔をよく覚えている

それから夕暮れの中をお父さんと手をつないで歩いて帰った

ある日のこと

私が小学校から帰ったらお母さんが泣いていた

病院に行かないといけないと言っていた

車で病院に向かう

お母さんはずっと泣いていた

私には理由が分からなかった

病院に行くと病室のベッドにお父さんが寝ていた

よくわからない機械がつながっていた

お父さんは私を見つけて言った

お父さんをよく見ておけと言った

お父さんがどうなるかよく見ておけと言った

死ぬということがどういうことかよく見ておけと言った

そしていつもの私を馬鹿にするときの顔で笑った

それからのことはよく覚えていない

でも動かなくなったお父さんの姿だけはよく覚えている

それはもうお父さんじゃなかった

お父さんの体だけど

そこにはもうお父さんはいなかった

大嫌いだ

全部お父さんのせいだ

私が失うもの、全部お父さんのせいだ

暖かい季節になるといつも思い出す

心の中が空っぽになる

埋めようとしても埋まらない

あの日わたしの頭を撫でてくれたあの手を思い出す

あの日わたしに笑いかけたあの顔を思い出す

だいきらい

おとうさんなんてだいきらい

てんにとどけ

おとうさんだいきらい

おわり

おとうさんだいきらい