第16話

『ある2人の物語』

1

産まれたばかりの弟の手を握ったときのことを、今でもわたしは覚えている。

小さくて暖かくて、すぐに壊れそうです。守ってあげたい、守ってあげなきゃって思ったのを、覚えてる。

わたしもまだ小さかったから、できることは少なかったけど、それでも弟は守ろうって決めてた。

あの頃はわたしはジニー、弟はエイブラって名付けられてた。当時の両親はわたしたちを愛してくれていた。若い夫婦だったけど、貧しかったけど、一所懸命にわたしたちを育ててくれた。

でもそれもわたしが5歳、弟が3歳までのことだった。

お金のことでもめた父と母は喧嘩になり、母は包丁で父を刺した。人の怒りは本当に怖い。非力な母の刺した包丁は父の腹部を貫いて、背中まで貫通していた。

あとから聞いた話だから本当なのかはわからない。でも、父を母が殺したのは本当のこと。

それからはなんとなく覚えてる。警察が駆けつけて、夜の闇に光るパトカーのランプの中、母は連れて行かれた。それが母の最後の姿だった。

耐えられなかったのね、自分のしてしまったことに。留置場でガウンで首をつっていたのは、事件から数時間後のことだった。

わたしたちは一晩で両親を失ったのよ。

それからは親戚が集まって話し合いだった。わたしたちの処遇をどうするか。

こういう時に人の本性が出てくるものだと、子供のわたしは思った。

あれだけ優しかった、父方のおじさんも、いつも遊んでくれた母方のおばさんも、わたしたちを引き取る話になると、お互いに押し付けあいだった。

結局、話し合いで結論が出たのは、わたしたちを施設に入れることだった。

そこからは子供だった、わたしには何もわからなかった。ただ叔父たち、叔母たちに見捨てられたことだけはわかった。

わたしたちが手続きを終えて施設に入れられたのは、両親が亡くなってから、1ヶ月もしない内だった。早く面倒ごとを始末したかったのね。

入れられた養護施設は老婆が施設長をしていて、数名の男女が職員として、わたしたちみたいな子供たちを面倒見てた。

施設では子供を兄弟として扱い、一番上の子供は、18歳だった。一番下はわたしたち。だから弟を守らないとって思った。わたしがいないと、弟は何もできないと思ってた。

わたしは必死だった。養護施設の環境や生活に慣れようと必死で、弟の面倒も見ながら、必死の5年間を過ごした。

でも施設には居られなくなった。わたしが10歳の誕生日を迎えた日、みんながお祝いをしてくれて嬉しかったのに、誕生日が地獄に変わった。

施設長の息子で次長を務めていた男にわたしは呼び出された。

弟はみんなと一緒だから大丈夫だと思い、わたしは1人で次長室へ向かった。

入った瞬間、黒い何かがわたしを押さえつけた。身動きができない重たい何かが。

耳元で鼻息荒く口を開いたのは、次長だった。

「最近の子供は発育が良くてね。僕は抑えが聞かないんだよ」

いつもにこにこしている彼が、わたしにこれからも何をしようとしているのか、すぐに理解した。だから必死に抵抗した。

服を破られても、つけるのに慣れ始めた下着を引っ張られても、わたしは必死に逃げようと暴れた。

それが幸いだったのだろう、次長の股間にわたしの膝がぶつかり、声も出せずに唸っているところを、わたしは必死になって逃げ出した。

廊下を走っていた時、外が雨になっているのに気づきもしないで、わたしはみんなのところに行くと、服がボロボロなのを唖然としてみるみんなや職員の顔を無視して、わたしは弟の腕を掴み、気づいたら玄関を出て、雨の中を必死に走っていた。

第16話−2へ続く

2

ほとんど記憶はなかった。ただ必死に弟を連れて雨に濡れた道路を素足で逃げたことだけは覚えている。

わたしの名前を呼ぶ弟を無視して、破けた服も構わず、走った。

気づいたときには、廃墟のビルでわたしは眠っていた。古い毛布をかけられて。

弟はきっと小さいながら何が起こったのか、わかっていたんだと思う。だから泣きもせずわたしを気遣って毛布まで探してきて。

そんな弟が横で眠っているのをわたしは必死に抱きしめた。辛くて、死ねば楽だと思ったけど、弟のために生きようって思った。

わたしは次の日から何でもした。とりあえず着るものを古着屋に忍び込んで盗んだり、飲食店の残飯を漁ったり、雨風をしのげる、古いアパートの廃墟を見つけて、他のホームレスたちを真似して、生きることに専念した。

もちろん警察に捕まりそうになったこともあった。だけど同じく家のない、わたしたちよりも年上だけど、まだ未成年のお兄さんやお姉さんに助けられて、仲間も増えて家がなくても2人でなら生きていけた。

そうやってホームレスをしているうちに、わたしたちは思春期を迎えた。

身なりに気を使うようになり、弟は女性に興味を持ち、生意気なことも言うようになったし、悪い連中と、盗みを働くようにもなっていた。

わたしも男の子に興味はあったし、月に一度の月経の不安定さに、自分が嫌になることもあった。

そんな時だった、この生活から抜け出せるチャンスの話をもらったのは。

第16話−3へ続く

3

同じくホームレスだったけど、今は高級なマンションで暮らす、3歳年上のお姉さんからある人を紹介されたのがきっかけだった。

男はバーの奥の部屋をねぐらにしていた。部屋は壁も床も木製で、牛革貼りのソファが部屋の真ん中に置かれていて、その前に置かれたテーブルの上には、箱の吸い殻でいっぱいのガラス製の灰皿と、空になったお酒の敏感に転がって、散らかっていた。

男は腹が出てて、古びたスーツを着てはいるけど、上品さは微塵もなくて、頭は髪が薄くなっていた。

ヤニで黄ばんだ歯をむき出しにして、部屋に入っていったわたしを、舐め回すように見てきた。

気持ち悪かった。今すぐ逃げたかった。でも、今の生活から抜け出せるって聞いたから、タバコの臭いにも、男の汗臭さにも耐えた。

男は後で知ったけど、商売女の元締めで、うまくすれば一晩でマンションを買えるくらい稼げる女の子もいた。

話しているうちにすぐにわたしは知った。街角に立って男を待つ。その後は身体をお金で売る仕事なんだって。

そんな仕事、したくなかった。男の経験もないしそんな商売をできる自信もなかった。

だけど弟の顔がよぎった時、部屋から出ようと思う気持ちが消えていった。このままの生活を続けてはいられない、きっといつかは外の世界に出ていかなきゃならない。

それが今なのかもしれない。

契約書と名のついた、しんくちゃの紙切れに、かすれたボールペンでわたしはサインをした。このサインが、男の前で、裸になるのと、同じ意味をもつことはわかっていた。

古いアパートに帰っても、まだ心臓がドキドキしていた。この生活から脱するために、わたしはとんでもないことをしたのではないか。その考えが頭から離れず、独りでいられず、先に帰っていた弟の寝床に入った。

マットレスを床において、古い毛布だけの寝具で、弟は眠っていた。

わたしが入っていくと、最初は迷惑そうな顔をしたけど、わたしは知らず知らずに震えていたのだろう、それを感じた弟は、わたしを抱きしめてくれた。

あれだけ小さかった弟が、わたしを包むほど大きく成長していた。

顔を上げ、弟の眼を見つめると、弟もわたしを見ていた。でも何があったのかは、あえて聞かないでくれた。

気がつくと、わたしは弟の唇に、自分の唇を重ねていた。男を知らないわたしはきっと、最初に身体を許すのなら、弟だと自然に思ったのかもしれない。

血の繋がった家族なのに、わたしにはなんの抵抗もなかった。

衣服を脱いで下着を取ろうとすると、弟がそれを代わってやってくれた。

弟も受け入れてくれたのである。

その夜、わたしは初めてを、弟にささげた。

第16話−4へ続く

4

派手な格好をして街中に立つのは最初、違和感があった。だけど人は慣れるものである。

数日もすると、商売女のライバルたちと争うように、男に声をかけられるようになっていた。

処女ではない。満たされた夜を過ごしたわたしは、男に平然と身体を見せられるようになっていた。

色んなお客がいた。手足を縛るのが好きな男。顔にまたがるように命令する男。ひっぱたいてくる男。逆にひっぱたかれることを望む男。

誰もが変態で、思春期のわたしには異常者にしか見えなかった。

そんな異常者に抱かれた日、わたしは決まって弟に泣きついた。弟はあの夜から、悪い仲間との交流を断ち、大人になった感じがあった。わたしは甘えた。まるで父に甘えるように、初めての男に甘えるように。

何度もわたしは汚い男になぶられたあと、弟に抱かれた。綺麗にしてもらう、浄化してもらうように。

弟はどんな気持ちだったのか、わたしには分からなかった。ただわたしを包んでくれるのが嬉しくて、弟を気持ちよくさせたくて、わたしは弟の上で腰を振った。どんな男にも見せない、淫らな姿を彼には見せることができた。

そんな生活が続けていたら、お金もたまり、わたしたちはボロアパートから抜け出すことができた。

普通のアパートに住み、住所も、住民登録番号も手にすることができ、わたしも商売女をやめることを考え始めていた。

弟も飲食店のアルバイトを始め、人生が明るくなって行くのがわかった。

だけどわたしたちの人生は、うまく回らないようにできているみたいだった。

第16話−5へ続く

5

わたしは商売女を、見知らぬ男たちにも抱かれる生活をやめたいと、あの男に告げた。

タバコの臭いの染み付いた部屋の中、その日は不機嫌だったのだろう、散らかったテーブルの上の上の束を放り投げ、根が生えているのではないかと思えた尻を上げ、わたしのところまで近づいてくると、口臭のする口で叫んだ。

「利益を出してる女を、辞めさせるバカがどこにいる。テメェは辞めさせねぇし、辞めれねぇよ。一度、男の快楽を知った女は、抜け出せねぇのさ」

そう言うと、気味の悪いニタニタとした笑みを浮かべた。ヤニで黄ばんだ歯をむき出しにして。

その後、同じ商売をして、贅沢に暮らす先輩たちにも相談したものの、抜けられるのなら、みんな抜けている。あの男はギャングとも付き合いがあり、抜けようと逃げ出した女は、ギャングにひどい目に合わされ、それからは抜けようと思う者はいなくなったという。

ギャングに捕まった女は薬物中毒にされた挙げ句、レイプされ、ごみ捨て場に捨てられていたという。

暴力も受けたらしく、しばらく入院したものの、脚や手に後遺症が残り、男を取っていたが、薬物に何度も手を出し、警察に捕まって、薬物治療施設を出入りしているらしい。

わたしがこの商売を始めた数年も、施設に入ったまま、まだ出てこられないでいるらしい。

その話を聞いてから、わたしはアパートに帰った。弟はまだ帰っていなかったけど、弟の匂いがするだけで、安心する自分がいた。

男から離れられない。そうなのかもしれない。わたしは弟から、肉欲から離れられないのかもしれない。

第16話−6へ続く

6

避妊はしていたつもりだった。

どんなプレイを好む男にだって、避妊具をつけさせていた。でも、生理が来ないことに気づいたとき、妊娠検査薬を買って、私のお腹に子供からできていることを知ったのは、この商売を始めて5年目のことだった。

トイレに座り、パンツを履くことも忘れ、ただ妊娠検査薬を見ながら、頭が真っ白になった。

次に襲ってきた感情は恐怖だった。身体が震えて、心臓が胸から飛び出すのではないかと思えるほど、動悸していた。

呼吸も次第にできなくなり、意識が遠のいていくのがわかった。

目覚めた時、わたしは衣服を着せられ、ソファに寝かされていた。キッチンに弟が立って、お茶を入れていた。テーブルには妊娠検査薬が置かれ、弟はわたしに何が起こっているのか、わかっているようだった。

わたしは何か言わないとと思いつつ、唇は縫われたように、開くことができなかった。

温かい紅茶をテーブルに置き、弟は私の横に座って、静かにわたしを抱き寄せた。

その時、わたしの身体に溜まっていた不安や恐れが一気に溢れ出てしまったのだらう、声を出して、弟に抱きつき、泣いた。何も考えず、ただ受け止めてくれる弟の胸に顔を埋め、溢れ出るものを隠すことなく、すべて吐き出した。

どのくらい泣いただろうか、泣いたことでなんだか落ち着いたわたしは、ぬるくなった紅茶を飲み、妊娠検査薬をを見つめた。これが現実なんだと、受け入れようとしたのだ。

「父親は、わかってるの」

弟は落ち着いた様子で聞いてきた。

「数え切れない候補がいるから、誰とは言えない。あんたも候補者の1人なんだから」

冗談めいた口調ではあったが、その背徳的な、倫理観のない自分たちの状況を、改めてわたしは認識していた。

とにかく病院に行って本当に妊娠しているのか、検査する必要がった。

弟に不安をぶつけたせいか、落ち着いたわたしは、病院へ行く準備を手際よくできた。ただ不安はまだ胸の奥に鉛のようにあったので、弟につきそいを頼んだ。

弟は何も言わず、黙って病院へついてきてくれた。

婦人科の待合室には、お腹が大きな妊婦の姿や、産まれたばかりの乳飲み子を抱えた母親。若い夫婦が幸せそうに話していた。

普通はこんなに幸せな空間はないのだろう。でも、わたしには幸せなんて感じていなかった。ただ不安なだけで、また泣きそうになっていた。

そんなわたしの心を、いつも感じ取り、支えてくれる弟は、震えていたわたしの手に、そっと温かい手を乗せてくれた。

そこでわたしの名前が呼ばれ、診察室に入って行った。

結果はもちろん、わかっていた。

わたしは妊娠していた。

第16話−7へ続く

7

医師からは望まない妊娠であるのなら、人工中絶も可能だと説明された。ただ早く処置しなければ、中絶できなくなると忠告を受けた。

アパートに帰ると、わたしも弟も緊張の糸が解けたのか、ソファで2人で眠ってしまっていた。

夕日が窓から入ってきて、顔にあたりその眩しさから、わたしは目覚めた。

寄りかかっている弟の顔は無邪気で、かわいい顔をしていた。

寄りかかったわたしの身体に腕を回し、抱え込んでくれていた。

わたしは弟の頬に手を触れると、そっとキスをした。

それで弟は目覚め、いつもの微笑みでわたしを見た。

弟はいつも落ち着いている。わたしと関係を持ってからは、ますます落ち着き、どちらが年上なのか分からないほどだ。

晩御飯の支度をとわたしが起き上がろうとすると、弟はわたしを強く抱きしめた。

「どこにも行かないでよ、姉さん」

わたしはその頭を軽く撫でて、甘えてくる弟を優しく包み込むように、今度はわたしが弟を抱きしめた。

どこにも行かないよ、そう心でつぶやいて、わたしはいつまでも弟を抱きしめていた。

第16話−8へ続く

8

『弟』

姉さんの妊娠がわかった時、顔では冷静さを保っていたが、心の中では動揺していたと思う。

もしかしたら自分が妊娠させたんじゃないかと思った。

姉を抱いた日から、こんな日が来るんじゃないかと、正直、不安があったのは確かだった。でも、姉の必死な姿に、汚れていく身体に、俺は耐えられなかった。

きれいな姉さんが汚らしい男に触られるのも、変態行為をさせられるのも、俺には耐えられなかった。

だから綺麗にしてあげたかった。倫理的にそれが駄目なことだとわかっていても、姉さんを奪われたくなかったのだ。

妊娠が分かってから、姉さんは迷っているようだった。

人工中絶をするのが正しいのか、産むのが正しいのか、それを1日中考えているようで、仕事から帰ってきて、声をかけても、上の空だった。

売春の元締めのあの男にはまだ言っていない。行ったら、間違いなく中絶を強要される。しかも正規の病院へ連れて行かれるはずがない。

だから姉さんと話し合って、黙っていることにした。

姉さんが休む理由は、インフルエンザだとして、長期間、とりあえず休みをとった。あの男にとっては稼ぎが少なくなるので、休みを伝えに行った俺へ不満げな顔を向けたが、一応の客商売だから、納得せざる負えなかった様子だった。

しかし俺たちにも時間はなかった。早くどうするか決めなければ、産むという選択肢しか残らないからだ。

妊娠が発覚して20週目までに決定しないといけなかった。

妊娠が分かってから、どこか不安げな姉さんを、俺はなだめながら、姉さんの答えを待った。

こんな時、男の家族にできることなんてない。ただ近くにいてやることしか、それしかできないのだ。

それも嫌になるのかもしれない。それでも姉さんのことが心配で、愛しくて、離れることはできなかった。姉さんを支えているようで、俺が甘えていたのだ。離れたくなかったのだ。

毎晩一緒に眠った。俺は姉さんの匂い、肌の柔らかさを感じられるだけで、安らぎを感じていた。

でも触れている姉さんの手は、震えているのがわかった。まだ決められずにいるのがわかった。

眠れなかった朝は、温かい紅茶をを入れて、自分も姉さんも落ち着かせた。俺にできるのは、それしかなかったから。

紅茶を飲んで落ち着く顔をする姉さんの顔は綺麗で、少しやつれてはいたが、そのへんの女性より、よほど美しく、愛しかった。

姉さんとのこんな朝が、毎日続けばと、俺は願っていた。

だが運命は扉を叩くものだ。

あの男、の周囲でうろつく物騒な連中がアパートを訪ねてきた。姉さんに用事があるといった。

俺は嫌な予感しかしなかったから、姉さんと一緒に行くことにした。ポケットにジャックナイフを入れて。

第16−9へ続く

9

木製の音のなる扉を開け、俺は姉さんを守るように、タバコ臭い部屋に先に入った。

腹の出た男は、ヤニで黒くなった分厚い指を、部屋に入ったばかりの俺に突きつけ、濁った瞳で見てきた。

「弟はおよびじゃねぇ。かえんな」

もちろん言われるのは予想していたし、男の取り巻きたちが近づいてくるのもわかっていた。

だけど俺は凄まれても、引くことはなかった。引くという考えは、微塵も頭になかった。

「姉さんにどんな話なのか、俺も聞かせてもらう。そうじゃなきゃ、帰ってすぐに、あんたが金を出し渋って、買収に失敗してる警察に電話する」

悪い連中と付き合いはなくなったとはいえ、そういう噂は俺の耳にも自然と入ってきていた。この男は小物だ。警察を買収することなんてできるはずがない。

吸い殻でいっぱいの灰皿から吸い殻を、苦虫を噛んだような顔で取り、金色のライターで火をつけ、煙を鼻から吐きながら、唸るように言ったのを、俺は姉さんをかばうようにして聞いた。

「他の女どもが噂してたんだが、腹に子供が入ってるそうじゃねぇか」

よりによって一番、知られたくない男に知られてしまった。俺は姉さんを自分の後ろに隠した。

「美しい姉弟愛ねぇ。お前ら、やってんだろ? 腹のガキも弟の精子からできたガキだろ」

タバコを忙しく吸いながら、俺たちの関係を汚らしいものでも見るような眼で、見て言ってきた。

腹立たしいのを我慢して、俺はとりあえず男の、ドロリとした声の話を聞いた。本当は今にでもその口をナイフで引き裂きたかった。

「知ってんだぜ。お前らがセックス三昧してる、変態姉弟だってのは。どうだんだ? 実の姉さんをヒイヒイ言わせるのは? アソコが張り裂けそうか?」

下品に自分たちの関係性を侮辱してくる男を、今にもポケットのナイフで突き刺したかった。

だがそんなことしたら、姉さんもどうなるか分からない、冷静に話すように、俺は心のささくれを落ち着かせた。

「それで、あんたは俺たちにどうしてほしいって?」

このとき、上着のポケットに両腕を入れるふりをして、ナイフを握りしめた。

「お前の姉さんはそれなりに、金払いのいい客に人気のでなぁ。仕事が滞るってのは、困るんだよ。だからよ、わかるだろ」

ニタニタしたヤニのついた歯をむき出し、男は煙を俺に吹き付けながら言った。本当にいちいち苛つく態度だ。

「お腹の子供をおろせと?」

男は大きく、何度も頷いた。

「医者はこっちで用意してある、これからおろしに行くぞ。嫌とは言わせねぇ」

明らかに正規の医者でないことは日を見るより明らかにだった。

だから俺はここだとばかりにジャックナイフを取り出し、周囲を威嚇した。

「姉さんのことは、姉さんが自分で決める。あんたのおもちゃじゃないんだよ」

俺は叫んだ。と、同時に生きができなくなった。耳をつんざく音がして、硝煙の臭いがタバコに交じる。

男がいつの間にかテーブルのどこかに隠していた、リボルバー式の拳銃を、俺に向け、引き金を引いたのだ。

銃口から立ち上る煙を見て、俺は身体の力が抜けて行くのを感じた。

気づいたら鉛のように重い身体は、泥やタバコな灰で汚れた木製の床に倒れていた。

第16話−10へ続く

10

胸を撃たれ息のできない俺は、なんとか意識をたもとうとしたが、視界がぼやけていく。

姉さんが俺にすがりついていたのは感じていた。これでもうお別れなのか、そんなの嫌だな。不思議と姉さんと分かれるのを冷静に拒む自分がいた。

その時、近づいてきた、あの男が悲鳴を上げた。ぼやけていく視界に、男の足を刺しているナイフが見えていた。ナイフを持っていたのは、姉さんだった。

男は持っていた拳銃を落とし、ナイフが刺さったままで床に倒れた。

姉さんは拳銃を拾い上げると、男めがけて何度も引き金を引いた。拳銃なんて手にしたこともないのに、弾は男の胸を貫いていた。

拳銃を投げ捨て、俺のところに戻ってきた姉さんは、泣いていた。この涙を見たくないから、必死に生きてきたのに、姉さんは泣いていた。

俺は姉さんの涙を指で拭いた。

その時、取り巻きたちが拳銃を撃ったのだろう、銃声が複数聞こえて、俺は一番美しい人の顔を見て、死んだ。

*

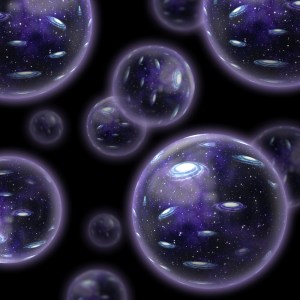

気づいたとき、俺は自分の身体と空間の境目がわからない不思議な感覚の場所にいた。

目の前には光る球体が見えていたが、不思議と恐怖心というものはなく、安らぎに近い気持ちになっていた。

言葉という、原始的な伝え方ではなかった。テレパシーのような、情報がすべて一瞬にして自分の中に入ってきた感覚だった。

自分が巨大な星の渦に組みこれた1つの星屑であること、姉さんと対立しなければならないこと、ある人を護らなければならないことを、拒否できないことを、知った。

受け入れるしかなかった。

俺はでも嬉しかった。対立するとはいえ、また姉さんとの一緒になれるのだから。

第16話−11へ続く

11

あの男を拳銃で撃ったあと、周囲の男たちが拳銃をわたしたちに向けて撃ってきたところまでは覚えていた。

その後、気づいたとき、わたしはすべてを失ったことに気づいた。漂う黒い臭気と溶けていく身体と流れ込んでくる苦痛。

目の前には、黒いネバネバとした液体がたれ続けている球体が浮いていた。

わたしは地獄に落ちたんだ、もう何もないんだときづいた。

その時、声が聞こえてきた。

「もう一度、すべてを取り戻したいかね」

地獄の声だとわかっていた。甘いことを言って誘惑する。でもわたしはそれでも、地獄の力を借りても、すべてを取り戻したいと思った。

「もちろんよ。なんだってするわ。すべてが元通りになるのであれば」

それがなにを意味するか、わたしにはわかっていなかった。

第17話−1へ続く

第16話