難解な液体

先生は丸底フラスコを金属器具に固定して、それから慣れた手付きでマッチに火をつける。まるで手品みたいに、いつの間にか先端には目を引く赤がまとっている。すでに蓋の空いたアルコールランプの、毛羽立った白い紐の先にその炎を近づけると、音もなく熱は移動する。火の匂いというのは不思議なもので、火そのものの匂いについて言及しようとするといつもうまくいかない。どうしてもその矛先は、燃えた結果として産出される炭や対象としての肉・魚の匂いに移ってしまう。どうもそれらを経由せずには火の匂いについて話すことが難しいようで、それはつまるところ火と真空は切っても切り離せない関係にあるからなのかもしれなかった。

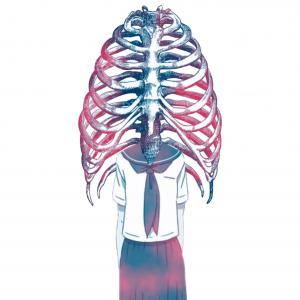

それから先生は、丸底フラスコの底に溜まっている難解な液体を、ガラス棒でゆっくりと撹拌していく。色の付いたそれらは散り散りになって拡がり、時間をかけてまた底へとその身を落ち着かせようと試みる。そのたびに先生は無機質なガラスの棒でふわりと宙に舞わせてみせる。

窓は締めきられ、丁寧に目張りまでされている。その上から耐火性の厚手のカーテンまで引いているのだから、外からでは何が執りおこなわれているのかまるでわからない。

先生は、今日もマッチに火をつける。

難解な液体