六畳一間

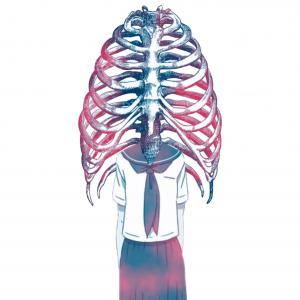

明かりを完全に消した六畳一間は、それでもいくらかの光がカーテンの隙間を縫って流れ込んでくるから、完全な闇とはいかなかった。私は白装束に身を包み、十人の大人に囲まれながらその中央で正座をしていた。毎年、この時期になると下ろしたての白装束が手渡され、大人たちの目の前で着替えなければならない。冷えたガーゼ生地が肘のあたりにこすれ、なぜだが反対の耳の裏がかゆくなる。

大人たちは中途半端な暗闇の中で、各々が自分のペースで何かをつぶやいている。それらはどれも小さく早口で、私にはみんなが何かしらに対して(例えばこのような状況に対して)言い訳をしているように感じられた。

かなり長い時間この部屋にいたからだろうか、暗闇に目が慣れてきてかなり詳細に周囲の状況がわかるようになってきた。大人たちは私が着ているものと同じ素材の、灰色の生地に身をつつんで円形に正座をしていて、唾の混ざった生暖かい吐息は彼らの膝の上に落ちてゆく。私はただ黙って彼らの様子を仔細に眺めていればよく、なんだってこんなところでやきもきしているのかの結論も出せないままに時間だけがいたずらに過ぎていった。

私の正面には老齢の男性が脇息に肘をかけて座っていて、彼だけは口を真一文字にしてこちらを睨んでいた。かけている老眼鏡はてらてらとした金属製の輝きをもっていて、対照的に彼のしわんだ肌が動物的な匂いを予感させた。どういうわけか彼の周りだけが不思議と仄明るく(物理的な明るさというよりは印象が明るいと言ったらいいんだろうか、彼自身は悲しみの底に囚われているのにもかかわらず、周囲の空気が反対に明るい印象を放っていた)、その明るさとともに残りの九人の口々の呪詛が私に向かって届けられているように感じられた。

とつぜん正面の老人が叫び声を上げ、かけていた老眼鏡を私に投げつける。大きく開かれた口は喉の奥まで開かれていて、私はずいぶん遠くまで来てしまったようだった。残りの大人たちは目を見開いて押し黙ってしまい、宙ぶらりんの空気だけが私に重くのしかかる。

思い出したように私は額を畳につけ、土下座の格好をした。目を強く瞑ることで光は完全に遮断され、はじめて完全な闇が生まれた。

頭の向こうで布擦れが聞こえて、どうやら彼が立ち上がったらしかった。

前に数歩出てきた老人は、その足で強く私の後頭部を踏みつける。髪が引っ張られる痛さにしばらく耐えると、ぞろぞろと重みのある足音が部屋の外へと消えてゆき、私はそれでも土下座を続けていた。

まだ完全な闇は私のなかで生まれ続けていた。

六畳一間