最後の異世界転生譚 ――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――

完結済。『カクヨム』または『小説家になろう』でも読めますので、

評価、感想、応援してくれると嬉しいです。

❖序幕❖

■000――愚者

❖❖最後の異世界転生譚❖❖

――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――

鈍色をした朧雲が陽射しを遮る昼の下がり、海原に孤島が一つあった。

その孤島には、天を衝く一基の塔が屹立しており、海原に突き立つ楔のようなその姿は、悠久の時を見つめ続ける厳かな佇まいである。

塔の頂上は遥か高く、山々を見下ろすほど。朧雲は塔にぶつかって左右に切り離され、裂け目からは光芒が幾筋も射し込んでいた。光線を浴びて白く煙る孤島の砂浜は、俗世を拒むように静まり返っていた。

汀に横たわる青年が一人。上は生成の貫頭衣に下は滅紫の鳶袴。脛に襦袢を穿いている。全身じっとりと重く濡れそぼり、海藻の絡んだ衣服を身体に張り付かせたまま動かない。下肢を波に晒して乾くことがなく、睫毛に砂をからませた瞳は昏々と閉じられていた。

❖

海洋の彼方から、一艘の舟が穏やかな波に艪を沈ませて進んでいた。全身を覆う白布は、波間に光る陽光を照り映えて眩しく、大きく垂れた頭巾に顔は隠されている。纏う長衣には華美というほどではない金糸の刺繍があしらわれており、ときおり艪を握る手が袖から覗く。脂っ気のない、青年期をとうに過ぎた偉丈夫の腕である。その者は世俗から離れて生きる隠者であった。

隠者が艫に立ち、黙々と水面を進む舟もまた無垢な白さである。舳先の先から全長は十振(※一振=およそ一メートル)、横幅は四振ほとで、多少の積み荷ならば載せることも容易いだろう。実際その舟には整然と荷が乗せられていた。

舳先から船尾まで、ざっと三十基の柩が並ぶ。長方形の箱が二列に整然と敷き詰められ、その全てに遺体が収められていた。

白き舟は、沈黙のうちに海を往く。

箱の天面の蓋は四角くくり抜かれており、潮風に髪を躍らせて静かに横たわる者達の顔が覗く。

どれも成人を迎えていることは確かで、一層老けている者もいれば、若い女もいた。目立った外傷はなく皆安らかな表情をしていた。肌に血の気こそないものの、こうして日に照らされているとそれが死者であるとは気付かないかもしれない。

白一色の舟の中で死者の周りにだけは慎ましやかな淡い薄色の花卉の類いが敷き詰められていて、それぞれの遺体が慎ましくも華やかに彩られている。

舟には帆が取り付けられておらず、航行は隠者に任されている。艪脚を操り波を揉む手さばきはごく自然なもので、舟はゆりかごのように穏やかに霊園へと向かう。

霊園――それは海にそびえる塔の島。

南側に位置する砂浜以外は岩礁の海岸を形成し、陸地の大半は塔の土台に占められている。

本土の者たちは敬意と畏怖の念を込めてその孤島を『死の島』と呼ぶ。名の表す通り、死者のための島。死者を癒やす霊園である。

今日も舟は遺体を運ぶ。

塔内部に存在する霊素転換炉にて、火葬を行う。

焼かれた遺骨はこの島に眠り、霊素は塔の上へ昇っていく。

死の島全体が霊園としての機能を備えており、翻せばそれ以外の機能を何一つ有してはいない。静かに死者を受け入れるだけの島だった。

「む……」

ふと目をやると、砂浜に見慣れぬものが打ち上げられていた。隠者は低く呟く。長い沈黙を破る、掠れた低い声だった。久しぶりに開かれた唇の皮はつっぱって、もともと上下に分けられることを忘れていたかのように声に遅れて開かれた。隠者は舌でもごもごと唇を湿す。

艪を握る手を緩め、前のめりに身を屈める。先にある漂着物に目を凝らし、それが人であることを察すると、特段驚くでもなく眉を顰めて独り言ちた。

「先客とは、珍しいな……」

❖

青年はいつから意識を失っていたのだろう。或いは一度、死んでいたのかもしれない。

すっかり日の落ちた夜の底。天を遮る雲は無く月明りと星空が広がる。隠者は岩礁の裂け目を利用した風除けの洞に腰を下ろして空を見上げていた。上体をわずかに右へ捻り、塔を見やる。

遥か上空、夜の闇と一つに溶け合った塔の、円筒状に開かれた頂上部からは仄明るい燐光を孕んだ煙が風に流れて筋を引きながら、夜の闇に溶けていく。島の地下に存在する霊素転換炉が、今日運び込んだ三十人の遺体を燃やしているのだ。隠者は、生業として火を操る者。だからこそ、煙をただ無心に見つめ続けていた。目が慣れてしまえば夜闇と煙の境は見えなくなるが、それでも見上げ続けていた。感慨があるわけではない。炉が問題なく機能しているかを確かめるだけの、呆けたような、無感動な目だった。その足下、焚火に焼けた流木がぱちりと爆ぜた。

頭巾の下から覗く隠者の顎先を照らす焔の揺らめきを、青年はどこか夢を見ているような心持ちで見つめていた。前後の記憶が曖昧で、目の前に座り込んでいるこの男が何者なのかわからない。白い外套が炎の橙色にゆらゆらと照らされて、夜闇に浮かび上がる様は現実感を薄めていた。

やがて、耳が潮騒の音を聴き意識が急速に覚醒すると鼻の塩辛さに盛大に咳いて起き上がる。隠者はただ視線を向けるだけで、青年の背をさすることもなかった。

「うっ! ごほっ、ごほ……っ」

肺の奥まで海水を吸い込んでしまった青年は、なんとも言えない塩味と喉の奥に残る苦味に顔を歪め、砂浜に唾を吐く。反射的に胃が引き攣り、どろりとした胃液を吐き出すと、やっと息が落ち着いた。

「うぅ、なんだ、これ……」

口元を手で拭うとかえって砂が口に入る。青年はますます顔を顰めた。

「起きたか」と、隠者。

「起きたも何も……一体なんなんだ……よ……」

青年は荒い口調であったが、言葉尻は勢いを落として呆然とした様子である。あたりを確認しようとして、焚火に照らされる洞の外側、上へ上へと伸びる大きな影に気付いたのだ。

隠者の背後に聳え立つ闇夜に溶ける輪郭、星空を左右に分ける巨大な影。青年は確かめるように視線を上に向けて影の果てを探す。

見上げるしかない青年に、隠者は短く告げた。

「ここは霊素転換炉――本土では『霊園』、或いは『死の島』と呼ばれている」

青年は青褪める。

「霊……園……? 死の島……? ってことはおれ……俺、死んだのか……?」

隠者はその言葉を聞いて硬く口を引き結び、驚いたように目を丸くして青年を見た。呆然とした青年の表情にくつくつと身を震わせると、ついに耐え切れずに笑い出した。

「くははははっ! はっははは……いや、すまんすまん。……っ、くくく……」

心底可笑しいのか、何度も笑いを堪えようとしているもののなかなか収まる気配はない。急に笑い出した隠者に怯えるように後ずさりながら、青年は半目で睨む。

「な、なんだよ。この島は死者しか来れないんだろ? いや、確か聞いたことがあったぞ、『死の島に棲む化け物は人を喰う』って。連中がそう言ってたんだ」

これから喰うつもりなのか。と、反抗的な目で隠者に対する青年。そうはさせまいと警戒の色を宿した瞳で隠者を睨む。対して隠者は大笑に一息ついて頬を揉む。吊り上っていた口角が元あった横一文字に収まり、改めて青年を見つめた。その表情は先ほどの笑みの名残りか、僅かに柔和な、親しみのあるものだった。

「本土ではそんな噂が流れてるのか。それなら言いたいことは二つだ。

一つ、死んじまったんなら今頃はあの塔で燃してるだろう。

二つ、常識なら人なんか喰わねえわな。運び出した遺体は全て本土との取り決めに従い火葬している。お前さんは生きてるよ」

「じゃあ、あの噂って……?」

「『死の島に棲む化け物は人を喰う』か、……言い換えれば『霊園の塔は遺体を火葬する』ってことだろうよ。喩え話で怖がらせるのは、子供の躾けにはよくあるさ」

「……そう、なのか……」青年は安心したのか、力なく頷いた。

隠者は返事を聞いたかどうか、やおらに丸石から腰を上げると洞の奥へと姿を消した。何かを取りに行くような足取りだったから、青年は何も言わず見送ったものの、なかなか戻って来ないので少し不安になった。あの洞がどこまで続いているのか知らない。

どこか遠くから寄せては返す波の音が耳を打ち、闇の奥から這い寄るように響く。その音がただの潮騒ではなく何かが近づく気配のように思えた。焚火の熱は体を温めるのに十分だが、この何もない島の闇と比べれば頼りない。すこし離れた場所に視線をやれば、そこはもう夜に呑まれて何も見えなくなる。

理屈ではわかっている。何も起こるはずがない、と。でも、闇の奥を見つめるうちに、胸の奥がじわじわと冷えていく。

昔、大人たちが話していたのを覚えている。『死の島には化け物が棲んでいる』と。『黒い龍の姿をしていて、塔から昇る死者の魂を喰らう』と。誰もその目で見た者はいない。ただ、夜の海の向こうを指差し、"近づくな"とだけ言っていた。……化け物がこちらを狙っていやしないか? だんだんと不安が強くなる。星の瞬きに紛れて獲物を見つめる瞳はあるか。草むらの影に、波の向こうに……。

……この島に潜む龍が物陰からこちらを見つめてはいないか、魂を喰われてしまうのではないか……青年は孤独の中で再び恐怖に身が竦んだ。

波の音が、さっきよりも近い。まるで何かが、じりじりと忍び寄ってくるように……今にも化け物の手が波間から現れ俺の足首を掴むのではないか。ひとたび波間に引きずり込まれてしまえば夜の海は方角どころか上下の判別もつかないだろう。そんな空恐ろしい想像をして青年は身を震わせ、揺らめく焚火の方へ躙り寄った。

隠者はそれからしばらくして戻って来た。

右手には小ぶりの鍋――と言うには奇妙な装飾がなされた金属製の器だ。大きさは小振りで、ずいぶん使い古されたものであることだけは青年にもすぐわかった――を持って、左手にはこれまた年季の入った分厚い装丁の本と、ずいぶん上質な漉いた真っさらな紙の束を掴み、そして中指に硬筆を引っ掛けていた。

隠者は迷うことなく丸石に腰を下ろすと、流れるような手つきで焚火の周りに石を積み上げていく。どこに何を置けばいいか、すべて計算し尽くされているような動きだ。無駄がない。きっと何度も繰り返してきたのだろう。そうして造られた即席の窯の上に鍋を下ろして火にかけ、温めはじめた。

鍋の中には、黄色くややとろみのある液体が入っている。甘藷黍を乾燥させて粉に挽いたものを水に溶いたのだろう。本土でもありふれているものなので青年は少し安心した。

「たいした飯もないが、一夜を過ごすくらいできるだろう」隠者は匙で二、三かき混ぜると鍋の取っ手を青年の方にまわす。「鍋を持て。手を離したらぐらつくぞ。温まったら喰うといい」

青年は素直に鍋の取っ手を受け取りながら首を傾げた。「一夜を過ごす?」

「こんな暗い海を渡って本土に帰るつもりか?」隠者は問い返すと、こだわりがあるのか再び注意した。「焦がすなよ。こびりついたら面倒だ」

「帰してくれないのか?」

青年はやや驚いたような顔をして隠者を見た。隠者のほうは小さくため息を吐いて続けた。

「親とはぐれて泣き出す歳でもないだろう」

「でも、帰らなきゃ……」

「そもそも俺がお前さんを攫った訳じゃない。砂浜に打ち上げられていたから助けただけさ。

お前さんが人魚で、この島で昼寝していただけだってんなら泳いで海へ帰るといい」

「そんな……」青年はやや俯いた顔で視線だけを上に向け、悄気げた様子で露骨に肩を落とす。

隠者はこの青年が塔の存在を恐れていることを悟った。星空を遮る霊素転換炉が怖いのだ。

「焦げちまうぞ。ちゃんとかき混ぜな。夜の闇より、焦げた飯の方が始末に負えん」

隠者は匙を取って鍋底をかき混ぜる。ふつふつと沸きだした鍋では甘藷黍の粉が溶け出して、濃い黄色の液体が随分と粘度を増している。隠者は溶け切らず固まっているところを匙でほぐしてかき混ぜた。

「食え。朝になれば帰すさ」

匙から手を離すと膝もとに乗せた分厚い本をそっと広げて、さらに頁の上に乗せた紙に筆を走らせ始めた。硬筆が紙面を叩き、線を引く掠れた音が聞こえる。

横目に隠者を捉えながら、青年は匙で汁を掬って一口啜った。

もしかしたら、この男は夜通しそばにいるのだろうか?

そう思った瞬間、胸の奥の緊張がふっと和らいだ気がした。

たとえこの島が恐ろしい場所でも、少なくとも目の前の男は怪物ではない。

鍋をかき混ぜる手、紙に走る筆、ただそれだけの動作が、妙に心を落ち着かせる。

「……あんたはずっとここに居るのか?」青年は問う。

隠者は筆を止めることなく返す。

「『ずっと』とは今夜のことか、それとも俺の半生のことか」

青年はふむ、としばし沈黙。

「あんたはこの夜、ずっとこの焚火の側にいるのか」

「ずっと居る」隠者は答える。「ここは客が来るような場所ではないからな……不用意にうろつかれて場を荒らされても困るし、お前さんの見張りも兼ねて今晩はここで過ごす」

隠者は筆先でこつこつと紙面を叩くと、本の文字を目で追い始めた。

「見張り……」青年は言葉を転がす。

死の島は死者となって初めて招かれる、でなければ踏み入ることの許されない島だというのは本土では当然の知識だった。客を呼び集めるような場所ではない事は当然で、その島の全てを管理しているのが隠者と呼ばれる人物だと言うこともまた広く知られている。青年は未だ現実味のない現状に視線をぼんやりと鍋に向け、その鍋越しに男を見る。謎多き島、謎多き隠者。

もう一口匙を運ぶと、青年は再び問いを投げかける。

「ずっとここに居るのか?」

隠者の文字を追う目が止まる。ちらりと青年の方に視線だけを向けた。睨むというよりは青年の表情を見極めようとしたのだろう。

青年は茶化すような顔をしていなかった。隠者の真っ直ぐな視線に困ったように眉を下げて続ける。

「だって、気になるだろ? 本土ではあんたについての情報はまるでない……噂は島に棲む化け物の話ばかり。それこそ背中に翼がある蛇とか、巨大な牙が生えていて全身が鱗に覆われてる狼とか……魂を喰らう龍だとか……だけど、ここに化け物はいない。 ……あんたの正体くらい知りたい」

「ほう」隠者は目を細め声を漏らす。「愚者か……無知であることは可能性と言える」と、続けて呟いた。

青年は意図をつかめず首をかしげる。そもそも独り言なのかもしれないとさえ思える声だった。

「お前さんの質問の答えはさっきと同じだ。俺はここに『ずっと居る』。どれほどの歳月か……もう覚えていないな。目の前で骨になった者の数も、塔へ焼べた亡骸の数も、いちいち数えちゃいない」

隠者は焚火の揺らめく光を映しながら、淡々と続けた。

「俺はここで見守る役目だ。それだけの話さ」

「その前は? 生まれた時からここに居るのか? 親もそうなのか? 一族で代々……」

「いや、それは違うな」隠者はそう言って星空を見上げると膝もとの本をぱたりと閉じる。ずいぶん古いものなのか、閉じた時に頁のほつれから塵が舞い上がる。挟み込んだ紙が栞のように頭を出していた。青年はそれに目を取られていると、次に隠者へ視線を戻した時には真正面から面を合わせることとなり、思わず息を呑んだ。

頭巾の下から覗く男の面構えは意外なほどに端正で、無情髭もなく整えられている。額や目尻には皺が刻まれているが双眸には活力が燻り、瞳の奥には、燃え尽きることのない残光があった。

まるで、何百年も消えることのない灯火のように、ゆっくりと揺れている。

それは冷たい光ではなく、かといって優しいものでもない――

青年は目を逸らしたくなった。が、なぜか目を離せなかった。いったいどれほどの歳月をここで過ごしたのか推察することもできない。

青年は無意識に喉を鳴らした。まるで、そこに座っているのはただの男ではなく、何百年も生きてきた霊そのもののようにさえ思えた。

どれほどの死を見送ってきたのか。

どれほどの悲しみを、この瞳は映してきたのか。

「……あんた、本当に……ただの人間なのか?」

気づけば、そんな言葉が零れていた。

問いかけには答えず、隠者は青年に視線を向けた。

「少し、昔噺をしようか――」

隠者は綴じ合せた本を持ち上げると青年に向けて表紙を見せた。

『アウロラ写本』そう題された本の内容については青年も多少の知識がある。というよりも、この世で知らぬものはいない聖書だ。そこには遡ること紀元前、その時代を生きた者達の歴史と、今日に繋がる世界の成り立ちが語られている……筈である。青年は概要を把握していても、実際に手にとって読んだことはなかった。

「昔噺って、紀元前のはなしをするのか?」青年は少し笑みを浮かべる。てっきり隠者の身の上話でもされるのかと思ったら、あまりに時代を遡り過ぎているため、冗談を言ったのだと解釈したのだ。

しかし、隠者は至極真面目に頷きを返した。

「俺の仕事は塔の管理……より具体的に言えば霊素転換炉の保存と維持。だが、実はそれだけじゃあない」隠者は本を持つ手をひらひらと揺らす。

「書の編纂……生きる因でもある」

隠者は片方の口角を小さく吊り上げる。その笑みは焚火に照らされて自嘲気味な陰影を浮き上がらせた。いっそ泣いているようにさえ見えて、青年は言葉の意味をすぐには理解できなかった。隠者は続ける。

「これを聖書だと言う者が増えているようだが、そんな大層なものじゃあない。ただ点在していた記録を一つに纏めたという側面においては価値があるが、それだけだ。

……それに、知ってるか? この本の別名」

隠者の問いに青年は迷いなく答える。

「『未完の神話』……でしょ?」

アウロラ写本は紀元前の人々の生活を克明に記した歴史書であり、現存しない書から引用された記述も添えて当時の信仰と戦争の日々を綴った神話を紡ぐ聖書であることは誰もが知るところ。この本を読んだことのない青年でも知っている常識だ。それに合わせて、この本が未完であるというのもまた、有名な特徴であった。

「……俺は、この本が記すことのなかった歴史を知っている」

隠者の声は焚火の揺らめきとともに低く響く。

断言するような、揺るぎない口調だった。

その言葉に青年は素直に驚いた。しかし、少し遅れて懐疑の念が兆す。今日は信じられない事ばかり起きるからついなんでも信じてしまいそうになる。……だがさすがに無理があるだろうと、目の前の隠者を冷やかに見つめた。

この聖書の空白を埋める歴史の物語。この世の飽くなき探求者が書という書をさらい、文字という文字をなぞり、それでもついぞ明るみに出ることはなかった欠落。

世俗と隔絶された、転換炉しか存在しない死の島に棲む隠者は、当時何があったのか知っているだなんて。

「……そんなこと、あるわけない」

そう言いながらも、青年の胸の奥で何かがざわつく。

もし、本当にこの男が 歴史の空白を知っているのだとしたら?

「……信じるかどうかは任せるしかないさ。……でもお前さんは、顔も名前も知らない作者が書いたこの本を信じているんだろう。ましてや読んですらないのに、信じている。なら俺の言葉を疑ってかかる道理もない」

「まあ……そう、だね……」青年は、自分がこの本を読んでないことを見透かされてたじろぐ。

そして、隠者は小さく咳をして声の調子を整え、語り始めるのだ。

「紀元前に生きていた者達の営みは確かに存在した。それが連綿と続いて今日に繋がる――紀元前六百年もの間、途絶えることなく続いた『災禍戦争』の時代――それを神々の争いと呼ぶのなら、きっとその人にとって神話たりえるだろう」

青年は息も静かに、居住まいを正した。

この夜、この出会いは無価値ではない。己の人生においてなにか変化をもたらすだろうことを感じ取ったのだ。

隠者は本を閉じ、少し記憶を思い出そうとするように空を仰ぐと、青年に笑みを向けた。

「さて、昔噺をするんだったな……どうやらまだ眠るつもりもないようだし、付き合ってもらおう。

どこから話すべきか……そうだな、やはり黄昏の女神、アーミラから始めよう。

苛烈を極めた時代を生きた、彼女達の物語――」

❖第一部❖

神殿編

■001――黄昏へ向かう世界《テティラ・マテル》

❖❖最後の異世界転生譚❖❖

――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――

「お師様……っ」

捨てられた教会堂の中では、ぐったりと褥に横たわる老婆と、傍で嗚咽混じりに呼びかける少女がいた。二人は共に白い肌に尖った耳を持つ――いわゆる魔人種である。

少女のほうは歳は十四を数えるほどか、まだ若く幼さを残す。老婆の年齢は判然としないが外見で推察するならばおよそ八十に届くだろう。当時からすれば大往生と見ていい。

それほど長命であった老婆であるが、最期を看取るのは少女のみ。しんとした教会堂はとうに打ち捨てられた廃墟らしく、めぼしいものはすべて取り払われたうら寂しい有様であった。

老婆は少女の声に瞼を開くと、濁った両目を少女に向けた。

左脇で膝を折り、心配そうに見つめている少女は、何度も何度も「お師様」と呼ぶ。縋りつくような碧眼の双眸は涙をためては溢れ、顎を伝って襤褸を湿らせる。

「……どこにも、……いかんよ……」

お師様と呼ばれる老婆は震える腕を襤褸から出し、少女に触れようとした。少女はその手を掴むとそっと頬へと導き、まるで失われゆく温もりを惜しむようにそっと擦り寄せた。

皺だらけの手に涙が落ち、静かに染み込んでいく。

肌に触れたその指先が、思った以上に冷たく、少女の胸を締めつける。

老婆はそのかすかな温もりを感じながら、自身の体温がもう戻らぬほどに冷えているのだと悟る。触れ合った肌は、生気を失い始めていた。

死期が近いことは、お互い十全に理解しているのだ。老婆は二度と目覚めぬ睡りの引力に抗い、重たい瞼を震わせてなんとか意識を保ちながら、万感の思いで末期の言葉を絞り出す。

「アーミラ……お前には、随分と、非道いことを……してきた……」呼吸が浅く、言葉は一息には紡げない。

「そんな……そんなことはありません」アーミラと呼ばれた少女は唇を震えさせて首を振り、老婆の辞世を聞こうとしない。その言葉を聞けば終わりが来てしまう。そんな現実を振り払おうと目を強く瞑る。睫から大粒の涙が零れた。

「聞け……アーミラ……これ、からは……何処へでも行きなさい……。婆の事は、……忘れて……」

「……っ! いや、嫌ですお師様!」アーミラは意固地に首を振って老婆との別れを拒む。「私は離れません……!」

「これだけ……これだけは……、約そく……よいか」

老婆は最後の力を振り絞り、焦点の定まらない瞳で少女の顔を見つめた。像を結ばない視界だが、老婆には少女が今どんな顔をしているのかがわかる。何処までも悲しい娘だ。これほどまでに多くの犠牲を払っても、果たして運命から逃れられるかどうか――

「……婆から教わった事、……魔術の、そのすべて、人には、……決して……見せてはならん……」

少女は力の抜けていく老婆の腕を握りしめると、喉を詰まらせながら嗚咽を漏らし、崩れ落ちるように俯いた。

胸の奥からせり上がる痛みに耐えきれず唇を噛みしめるが、それでも震えは止まらない。

「流浪の民とは、異なる……まつろわぬ者が、お主と出会う……その、ときには……婆はしんだと……つたえておくれ……」

こと切れたように老婆の瞳孔が開く。

「い、き……な――」

肺の空気が吐息となって抜けたきり、最期の声が途切れてから、教会堂内には啜り泣く声だけが続く。嗚咽は勢いを増し、慟哭が響もした。

少女は師なる存在を失い、これからは一人で生きていかなければならない。そんな現実を受け入れるには時間が必要だった。この空漠を埋め合わせるにはどれほどの時間があれば足りるのか……少女にとっては永遠の絶望に等しい。

どれほどそうしていたのだろう。泣き疲れて涙は枯れてしまったが、肺は引きつって嗚咽は止まない。硬い床に座っていたからか膝の骨がしくしくと痛む。しかしアーミラはいつまでも老婆の傍らから離れなかった。『何処へでも行きなさい』その祈りが真綿のようにアーミラを包み込んで、思考に靄がかかる。いつだって……いつだってお師様は、突き放すような態度の中に優しさがあった……親の記憶もなければ身寄りのない私に手を差し伸べてくれた唯一の光……何処へでも行けというのなら、私は――

「お師様の……傍に……傍に居たい……」

アーミラはぽつりと呟くと、埋み火が風に煽られ再燃するように、収まりかけた慟哭の念が再び湧き上がる。アーミラは言葉にならぬ言葉を喘ぎ、喪失感にのたうち回り、赤く腫らした目に涙が滲みる。そうしてまた泣くのだった。

死後数刻、握った老婆の指は冷たく色を失い、肘から下に溜まった血液が死斑となって浮かび始めていた。落ち窪んだ眼球は渇き、顎が強ばり死後硬直を開始する。その隣でアーミラは強い絶望感に苛まれ、今となっては胸中に残された老婆の末期の言葉を反芻しながら、床に額を押し付けて起き上がる気力を失っていた。荒れた教会堂の毀たれた側面壁から西陽が鋭く射しこみ、数刻という長い時間をかけてアーミラの蹲った背中にぎらついた光を突き立て滑らせると辺りは夜の闇に覆われた。

アーミラはもはや、身動ぎ一つしなかった。

――それからアーミラが立ち上がるのは、集落へ向かう商人が付近の死臭を嗅ぎつけ、総出の騒ぎとなってからだった。

老婆の死からおよそ二日、アーミラは盆の窪を晒し蹲ったままの状態で腐敗液に身を浸しているのを大人達に無理やり引き離されてのことである。老婆は既に死後硬直の峠を越えて筋組織の腐敗が進み、強張っていた四肢は柔らかく溶け出して、褥には体液が染みて床板まで黒く変色していた。一言で言えば壮絶の極み。駆けつけた大人達は鼻につく異臭と黒ぐろとした遺体の成れの果てに言葉もなかった。

アーミラ自身も飢餓と絶望に倒れ、虫が集るのさえも気に留めない有様で、最初の発見者である商人は、棄てられた教会堂に「死体が二人いる」と触れまわったほどだ。話を聞きつけた大人が死体を片付けるためにアーミラの肩を乱暴に掴み老婆と引き離したとき、彼女の体が腐っておらず、生きているのだと知って思わず悲鳴を上げてしまったほどである。

❖

老婆の遺体は、集落の者達が火葬として教会堂ごと野焼きにした。もとより捨てられた教会であり、死臭の染み付いた建物を残すことはできないと判断されたのだ。

腐敗の進む遺体を前に誰もが鼻を覆い、顔をしかめながらも、ためらうことなく火を放った。

やがて炎が勢いを増し、朽ちかけた梁を飲み込むと、黒煙が立ち昇り空へと溶けていった。

この地では間もなく収穫の時期を迎えるため、陰気なものは縁起が悪いと嫌われていたのだ。

幸か不幸か教会堂は基礎の部分が石造りであるため、そのものが遺体を葬る窯の役割をした。

とはいえ野焼きの火力では、老体であっても完全焼却には到らず、長時間高温を維持して燃焼させることでようやっと老婆の遺体は炭になる。さらに一帯に蟠っていた不浄の臭いを焚きあげるまで、火葬は三日三晩の仕事となった。季節の変わり目に空模様は安定せず、時折ふる雨から火勢を守るために他の集落から魔術師を集める大変な作業となった。その間、アーミラは憔悴しきって意識を失っており、集落の女手によって介抱された。

多くの者がその衣服や髪にこびり付いた死臭を放つ腐敗液や肌を這う蛆虫を気味悪がっていたが、なんとかしないことには解決しない。皆くちぐちに「貧乏くじを引いた」と腐した。大人たちは各々の労働時間と束の間の暇を見ず知らずの他人の火葬に浪費することになったのだった。

集落の者達から邪険に扱われるのも仕方のないことで、老婆とその少女は身寄りのない流れ物でしかなく、二人の名を知るものは集落にはいない。おおかた流浪の民の随行に付いてこれなくなった老婆が教会堂に隠れて住み着いたのだろう。互いに交流もなく、今回の件は寝耳に水の出来事であった。

穏やかに日常を営んでいる集落のそばで人がひっそりと死んでいるとは、怖気の走る話である。

降ってかかる迷惑は嫌うのが道理。集落の者たちにとって、残された少女も例外ではなかった。できるなら誰かに押し付け、最悪の場合は追放する――それが彼らの暗黙の結論だった。知らぬところで少女が野垂れ死ぬとしても致し方無しと考えてさえもいた。迫る収穫を前にして面倒ごとにかまってはいられない、誰か任される者はいないのか。

少女を預かると名乗り出たのは獣人種の夫婦だった。

夫婦の名は妻をシーナ。夫がアダン。二人の間には子供ができなかった。対してアーミラは、歳こそ離れているが歩幅すらともにした育ての親であろう老婆と死別したばかり、繋がりを渇望する者と喪失した者……求めるものが家族であれば、少女もまた同じ苦しみの中にいるのだと同情していた。このまま一人で生きていくのなら、少女はきっと飢えて死ぬ。

アーミラは師との別れに後ろ髪引かれるような葛藤に苛まれながらも、夫婦に招かれるまま『二代目国家ナルトリポカ』の一集落の片隅、同じ屋根の下で過ごすこととなった。

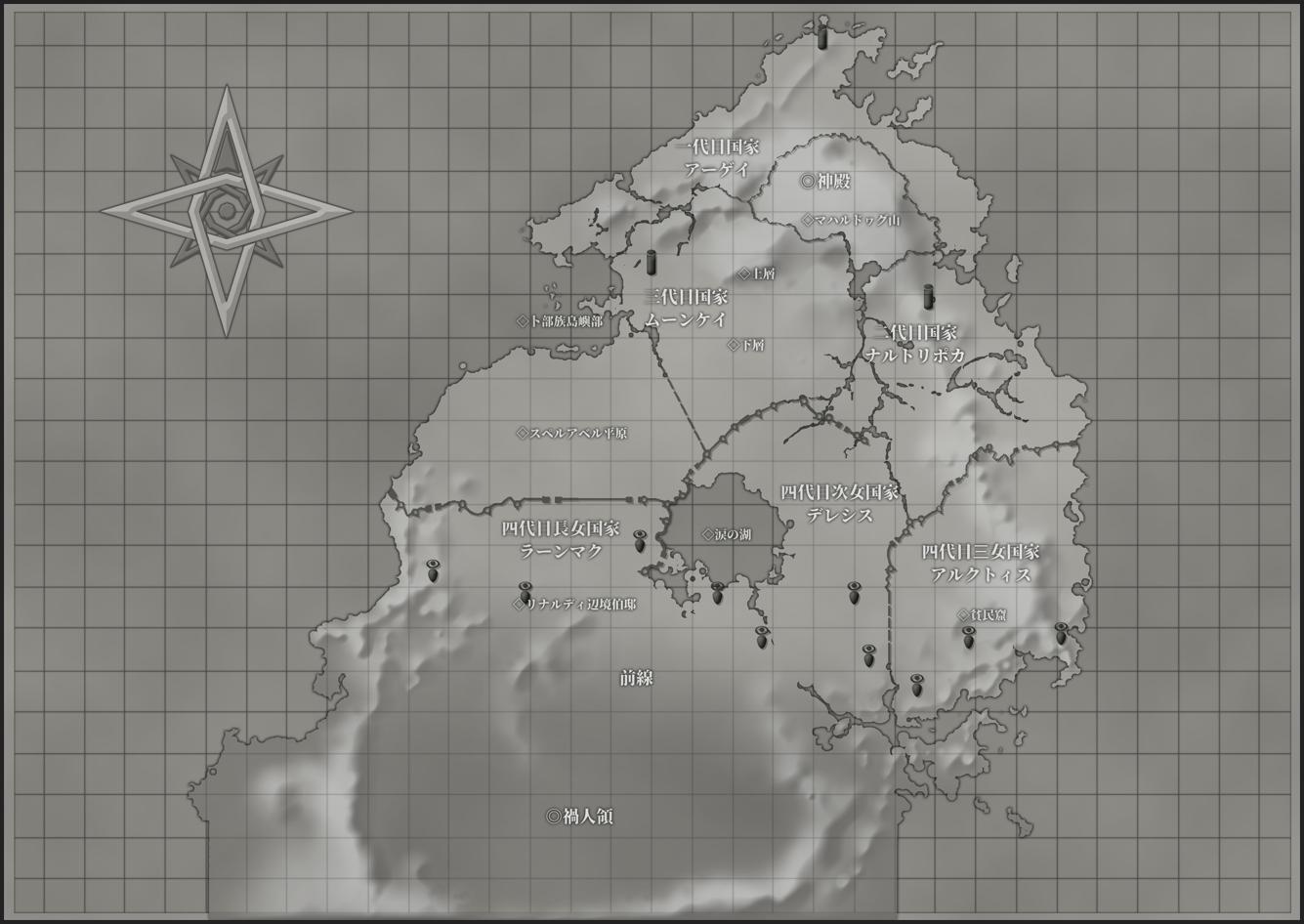

――ここで一度、国家について説明をしておこう。

『二代目国家』とは、戦争によって獲得された領地の一つである。国家は世代ごとに「一代目」「二代目」「三代目」と区分され、最初の三つの国家は神殿がそびえる山脈の麓に築かれた。戦線は今も進退を極めており、そのため領地が減ることもあり得るが、継承者によってこれまで拡大の一途を辿っている。それぞれの代の継承者が領土を拡大させると防壁を築き、国を興す。そこに人が営むことで、歴史は紡がれる。

そして、『継承者』と呼ばれる者達こそ、この物語の軸となる。

現段階では、六百年続く戦渦の中で『四代目』まで国が建てられている。六つの国家と神殿合わせて計七つの国が存在している。

継承者の名に合わせて、国の名はそれぞれ以下の通り。

・一代目国家アーゲイ

・二代目国家ナルトリポカ

・三代目国家ムーンケイ

ここまでは百年に一人の周期で継承者が出現した。四代目では同時に三人の継承者が現れたため、三女神を姉妹とし、長女、次女、三女と区分する。

・四代目長女国家ラーンマク

・四代目次女国家デレシス

・四代目三女国家アルクトィス

――となる。

❖

ナルトリポカは神殿の築かれたマハルドヮグ山を尾根筋に沿って降りた所に位置する国で、山脈からの豊富な湧水が多数存在し水源に恵まれている。河川が多く常時において灌漑可能な肥沃な土地ゆえに農耕民族的生活文化が形成されており、主に甘藷黍の生産を担い流通することで安定した収益を得ている。

建築様式は神殿からの流れを汲み、削り出しの石材を積み上げた柱に半円弧型の大梁が重厚な天井を支えている頑丈な造りのものが多い。この様式は、当時ナルトリポカが前線であった時に重要な防衛線であったという歴史が背景にある。というよりも、頑丈でなければ今日まで現存することなど叶わないのだ。

現在は、前線からみて神殿の山陰に隠れた一代目国家アーゲイに次ぎ、戦火の被害が軽微な内地国ではあるものの、農耕労働者は基本的に全てを家族内の世襲制で賄うため日銭を稼ぐ方途がない。数少ない働き手の椅子を奪い合うとしても奴隷階級が雇用を独占しているためアーミラのような信用のない孤児が職を探すのは難しい。

そこに手を差し伸べてくれたのが工匠の夫婦であった。孤児であるアーミラを招き入れ、労働を与え日に二度の飯も与えた。そして月に銅二十五粒が手に入った。この待遇は家族同然であった。

アーミラは一年、二年と夫婦と生活を共にする中で少しずつ喪失の傷を癒やすことができたが、かと言って親代わりをしてくれる二人には、膝下の恩を感じつつも家族のような形に収まることはしなかった。アーミラは娘役に消極的で、工匠の下働きとして日銭を稼ぎ、あくまでも居候としての振る舞いを固持した。夫婦はそのことを少し残念に思いつつも、勤勉さを評価し、アーミラの意思を尊重した。

救いの手があれば、悩みの種も付きまとい続けた。

工匠の養子として迎えられ、アーミラがこの集落の一員となって三年を数えた。アーミラは十七を数え、成人となった。

切り揃えた藍鉄色の長髪を背中に流し、おさがりの上着は薄手生成の貫頭衣。中に着た肌着の袖は五分丈だが裾は膝までの長衣であり、それをこざっぱりと纏って腰元を縛っていた。下はゆとりのある山袴で、元々は紺染めのものだろう、色の褪せた青色をしていた。集落の者達に紛れるありふれた服装である。

顔の作りは顎も鼻も小作りで引き締まり、瞳は前髪に隠しているが生来の意思の強さを物語るはっきりとした形で、瞼は伏し目がちで長い睫毛が揃っている。老婆の一事がなければ集落の者達もこの娘を嫌うことはなかったであろう。

死別から始まったこの集落での生活は、未だ教会堂の残骸と共に黒ぐろとした焦げ付きを残していた。大人たちから表立って嫌われることはなかったが、その視線の白々しさをアーミラは敏感に捉えていた。……地頭の良さか、処世術か。アーミラは寡黙であり続け、万事において一歩引いた態度で、面倒事を未然に避けて暮らしていた。

しかし、そうした身過ぎ世過ぎの中で大人たちとは折り合いがついたとしても、集落の同年代同士では避けられない衝突も起きた。アーミラは工匠の夫婦には隠していたが、お使いを頼まれて一人、人の目が集まらない道を通ると、決まって嫌がらせを受けていた。

「アーミラ、お昼の準備できたから、これ持って手習いさんとこまでお使い頼めるかい?」

家の中からシーナの声がすると、外で箒を握っていたアーミラは前掛けで指先の汚れを拭い、ぱたぱたと駆けつけた。台所では大きな編みかごが二つ、中には工匠手習いのために用意したお昼が詰められていた。シーナはにっこりと笑ってアーミラの頭を撫でる。

「うふふ、外で掃除してくれてたん? いつもありがとね」

アーミラはこくこくと頷く。

「ほんじゃ、場所はいつもんとこね。お父さんに『帰りは飲みすぎないように』って伝えてね」

「……は、はい……行ってき、ます」アーミラは俯きがちに言うと編みかごを両手に提げて歩き出す。

「気を付けて。一つはアーミラの分のお昼だからちゃんと食べなね」

玄関まで見送ると、扉が閉まりアーミラの足音がぱたぱたと遠くなっていく。シーナは甲斐甲斐しく働く彼女の後ろ姿に思わず笑みを作ると、少し心配そうにため息を吐き、気持ちを切り替えて台所に戻って行った。

アーミラは、人との会話に怯えたような態度をみせていた。視線が合うことを嫌ったり、言葉をしょっちゅう詰まらせたり、夫婦にとっては以前の彼女を知らないので、これが生来の性格なのかわからない。もし、本当は明るく笑える子なのだとしたら……。このままでは、いずれ心が壊れてしまうのではないか。三年間共に過ごしたシーナは確信していた。アーミラは不吉な娘なんかじゃない。

とてもいい娘で優しくて、気立ても良く器量もいい。……だというのにそれが他人とでは上手く機能しないのが歯痒くて、口には出せないものの捨てきれぬ親心なりに悩みの種となっていた。

❖

集落の北側、工房では小気味の良い槌の音が忙しそうに響いていた。鑿を叩く甲高い音が連続したと思えば不意に荒々しい木槌の音に変わる。耳をつんざく喧騒の中にあって、アダンはまるで何も聞こえていないかのように集中していた。木屑の温かな香りと少し粉っぽい室内にふと食欲をそそる香りが漂う。アダンは手を止め、戸口へ視線を向けた。そこには、昼食の詰まった籠を抱えたアーミラが立っていた。

「もうそんな時間か、いつもありがとうな」

アダンは鑿を置いて、首にかけていた布で額の汗を拭う。膝元にはまだ荒削りな、一抱えする大きさの木材がどっかりと並び作業場を圧迫している。入口手前に置かれたのは納品を待つ完成品で、アダンは日々同じ姿の木像を量産していた。

目下依頼が殺到しているのは、長身の勇ましい剣士の木像。顔は意志を宿したかのように生き生きとして眼光鋭く、結わえた髪も風に踊るような躍動感がある。大きさは様々で、机の上に飾っておけるものから、アダンよりも大きな背丈になるものもある。アーミラが二人の家に招かれてからいくつも目にしているものだ。アダンが言うには、「前線に立つガントール様」の像だと言う。

「……おおきい……」アーミラが呟く。

「ああ、出征の日も近いからな。依頼が途切れなくて困るくらいだ。納品も一苦労だよ」

アダンは編み籠を受け取り、包みを一つアーミラに手渡す。彼女はこくりと頷いてそれを受け取った。自分の分の弁当だ。

包みを開けば、ふわりと香ばしい湯気が立つ。黍粉を油で練った生地を薄く延ばし窯で焼いた平たいパンが二つ。緩く谷折りになり、間に挟み込まれた具材はそれぞれ違うものだ。一つは萵苣と塩漬けした燻製肉の炙りを薄切りにして交互に挟み、仕上げの薬味として肉の油と大蒜の刻みを掛けたもの。もう一つは水で戻した豆を多種類の香辛料と煮詰めて甘辛い餡にしたものだ。

アーミラは燻製肉の方をこの場で食べることにした。もう一つは帰りに持っていこう。そうしてぱくついているとアダンは何とはなしに満足そうに笑みを浮かべ、手習いたちのもとに編みかごを運んで「昼にするぞ」と声を上げる。午前のうちから精が出る。手習いたちは各々肩をほぐしたり首を回したりして人心地つくと編みかごの前に群がっていく。

空になった編みかごをアダンから受け取ると、アーミラは言伝を思い出した。

「あ、あの……『今日はお酒、飲みすぎないように』って……」

「おうおう、厳しいなぁ」

「し、シーナ……から」

「わかってるよ。早めに帰るさ。アーミラも仕事は程々にしとけよ。片付いちまってやることないだろ」

アダンは笑い、アーミラの肩を軽く叩く。彼の笑顔はシーナとよく似ていた。

それはアーミラにとって、あまりにまぶしく、あまりに温かい光だった。そしてその光に照らされるたび心の奥で氷解していく何かを感じる。それが嬉しくもあり、同時に寂しくもあった。忘れたくないものが少しずつ薄れていく。アーミラにとって罪悪感にも似た感情が胸にこびりついて、うまく笑うことができなかった。

❖

帰り道、アーミラは残りの昼食を食べながら川辺の路を歩いている。畦道を挟み、向こう側には甘藷黍の畑が広がっている。青々とした葉はきらきらと、去りゆく春の風に揺れながら擦れ合い、涼し気な音を立てている。来る夏ノ一(六月のこと)からの収穫に向けて茎は太くしなやかに、蜜を蓄え順調に育っているようだ。収穫を控えたこの時期は、いつもアーミラの心を寂しくさせた。

甘藷黍とはなにか。以前、アーミラはアダンに尋ねたことがある。

「この国ナルトリポカが生産を担う重要なものだ」

ひいては「これが前線を支えている」と教えてくれた。

この世で魔呪術を使用する者は、代償として自身の命を消費する。

しかし術者たちは、命の代わりに魔鉱石を用いることで生命力の消費を回避する方法を見出した。魔鉱石に内包された霊素を代償として支払う方法を確立したのだ。しかし生命力を奪われずとも術者の活力はどうしてたって消耗は避けられない。精神は著しく疲労するのである。

疲労には甘露。永きに渡る戦争の中で、人々は甘藷黍を摂取することで活力を癒やすことができた。甘藷黍の堅い茎の内側に詰まった髄こそ蔗糖であり、甘い蜜がすり減らした活力を癒やすのである。かつては飢えを凌ぐために口にしたものが、やがて戦場を支える必需品となった。

重要な輜重として内地ナルトリポカは甘藷黍の主要生産地として全国へ供給を続けている。乾燥させて粉に挽けば保存が可能、水に溶かせば如何様にも融通がきく。魔鉱石と甘藷黍、この二つが術者の命を、前線を支えている。これなしに前線の維持は叶わないと言うのは決して大言壮語ではない。

川辺の細道に入ると、昼下がりのせいか人気が少なかった。

なんだか嫌な予感がする——。

そう思った瞬間、何かが風を切り、アーミラの手の甲を打った。鋭い痛みが走る。驚いて手を引っ込めると、指から昼食が滑り落ち、土の上に転がった。

「……あ」

地面には彼女の昼食と、拳ほどの丸石。

河原に目を向けると数人の影が笑っていた。

「何拾ってんのよ、それまだ食べるつもり?」

河原に視線を向けると、石を投げた者達が寄り集まって騒いでいた。女一人に取り巻きの男が二人。くだらないごっこ遊びか、獲物を仕留めたつもりの手柄顔は下卑た笑みだ。工匠の二人とは大違いだった。

アーミラを困らせる悩みの種とは彼女らのことだった。この集落に来てから三年、ことある毎にちょっかいをかけてきては一方的に笑いものにされる。気にするなと自分に言い聞かせても不愉快なものは不愉快で、目障りなことには変わりなかった。特に厄介なのが三人組の中で上背のある女。彼女はこの集落を治める領主の娘であり、勝ち気な吊り目に高飛車な顎先を向けてくる女だった。いじめの手段は陰湿なうえ、下手に抵抗すれば事実を捻じ曲げて吹聴する。そうなれば集落での居場所がなくなってしまうのではないかとアーミラは考えていた。何より、シーナやアダンに要らぬ心配をかけたくない。その一心で降りかかる受難を耐え忍んでいた。

「はあ、臭い女も退治したし、行きましょ」

しとしきり石を投げ悪口を浴びせると、三人は反応がないことに飽きたのか、手で衣服の土埃を払いどこかへと歩き出した。アーミラは手の痛みも気にすることはなく、パンを拾い上げると土を落として再び食べ始めた。例え泥に浸かったとしてもシーナのご飯は美味しい。

しかし――

「ほら!」

鋭い叫びとともに、石が飛んできた。

視界が揺れ、頭に鈍い衝撃が走る。

次の瞬間、アーミラは地面に崩れ落ちていた。

何が起きたのだろうか。アーミラは目の前に散らばる豆の煮物とパンの残骸、そして編みかごの他に拳程の大きさの石を見た。これが投げられたのか……そう思い手を伸ばしかけたとき、側頭部の痛みがより明確になる。

顳顬から垂れる汗は、指先で触れると真っ赤に濡れていた。思っていたより頭を深く切ったらしく、次第に裂傷が焼けるように痛みだして髪が血に濡れて頬に張り付く。

痛みの中に懐かしさすら覚える。お師様と修行をしたときはこんなものではなかった。アーミラは血の付いた石を捨てて、傷が奴らの死角になるように顔を逸し、悟られないように髪の房に指を差し入れると魔力を込めた。傷はすぐに塞がる。

「まるで食い意地の汚い乞食ね。なんだか腐った匂いがするわよ。あの老婆と同じね」

むっとして、アーミラは領主の娘を睨んだ。

「なに? やり返そうって?」

領主の娘は得意げに河原の石を掴むと、脅しのつもりか明後日の方向に石を投げる。石は左後方の岩にぶつかり、硬質な音を立てて転がった。取巻きの二人が煽り立てる。

「またさっきの魔術やって見せてくださいよ!」

「すごかったなぁあれ! 初めてみた!」

アーミラの身体が強張る。見えないようにやったはずだ。三人の目線も確認していた。誰にも見せてはいけないとお師様に言われていたのに、まさか見られたのだろうか。

しかし、その心配は杞憂だった。

「いいわ、見せてあげる」そう応えるのは領主の娘である。

「……え」

アーミラは思わず声を漏らす。

次の瞬間、領主の娘は魔術を使い、石を浮遊させ、自在に操ってみせた。

驚くアーミラを見て気を良くしたのか、領主の娘は饒舌になる。

「将来この集落を治めることになるんですもの、この程度の魔術くらい扱えて当然。

まあ、私くらいの才能があれば造作もないことだけれど」

得意げに笑うと指先を上げ、次に振りかぶってアーミラを指差した。

石はその動きをなぞるように追従し、射出される。

左右から迫る石を、アーミラは首を傾げるだけで交互に回避した。アーミラにとっては慣れた回避動作だったが、彼らにはその力量を測ることはできない。まぐれで避けたように見えたのか、取巻きたちは余興のように歓声を上げて笑った。

「……い、石は、何を使っているんですか……?」

アーミラが問いかける。

頬に張り付いていた血糊がぱらぱらと剥がれていく。その様は、被り続けてきた陰気な仮面が剥がれ落ちていくようだった。

三人は微かに、目の前の少女の雰囲気が変わったことに気づいた。しかし、茶化されるのを恐れ、口にはしなかった。

だが確かに、彼らは彼女の逆鱗に触れていた。

「はあ? いしだぁ?」

「河原の石しかないだろが」

取り巻きは強がるように応えるが、領主の娘だけは違和感を拭えずにいた。

魔術や呪術を用いるには魔鉱石という触媒が必要だ。でなければ自身の命を摩耗することになる。河原の石を浮かせる程度のことで自分の寿命を削る者はいない。当然領主の娘は魔鉱石を身に着けていた。

その知識を前提とした上で、彼女が問うている『石』とは魔鉱石のことだとわかる……領主の娘は眉根を寄せる。一体誰からそんな知識を……? この薄汚い女は学もない流浪の娘ではないの……?

「……ほら、石はこの指輪よ」

興が削がれたか、領主の娘は素直に答えた。

「父さまが『好きに使え』って」

「っ……! こ、これ……!」

アーミラは眉を跳ね上げて詰め寄ると、奪い取らんばかりの勢いで指輪を嵌めた娘の手を掴んだ。

煤けた金属製の輪に、小さな魔鉱石が等間隔に三粒。

その年季、鉱石の灰色がかった赤紫色、魔力の減り具合――どれも見覚えがある。

「お、お、……お師様の……っ!」

アーミラの頭に血が昇る。

思わず、領主の娘に平手打ちをした。

わなわなと唇が震えるのを噛み締めていなければ嗚咽が漏れてしまいそうだった。

「な、なにが『好きに使え』ですか……! これは、私の……っ、お師様のものです!!」

領主の娘は、呆気に取られた。

初めて見せるアーミラの感情的な視線。

初めて受けた反撃。

しかし、すぐに怒りが湧き上がり、逆上する。

「はあ!? 気安く触らないでよ乞食のくせに!」

「か、か、返してください!!」

「あなたのものなわけないじゃない!」

二人は川辺で掴み合った。領主の娘はアーミラの髪を掴んで水辺に引き寄せるが、やられるだけのアーミラではない。引き寄せる勢いに乗せて彼女の腰元に肩でぶつかり水中に押し込む。盛大な飛沫をあげて二人は取っ組み合いになる。浅瀬は瀞を形成しているが少し奥まったところでは水流は早く足もつかない。取巻きたちは呆気に取られ、どうしていいかわからず互いを見合うばかり。

気付けば川沿いの路にも橋の上にも農作業を再開していた野次馬がぞろぞろと集まり、集落の大人達も何事かと河原を見下ろしていた。その中にはシーナの姿もあったが、アーミラは気づかない。

「あ、あなたみたいな駆け出しに、そ、そもそも、好きに使えるような魔鉱石なんて、あ、あ、あありませんよ……!」アーミラは震えながらも言葉を続けた。「だって、せ、せいぜい河原の石を浮かせられる程度でしょう……!? そんな、じ、実力のうちから、好きに魔鉱石を浪費したら、お、お金が、いくらあっても足りません……! き、き、きっと、お師様のものを盗んであなたに使わせているんです……乞食は、泥棒は、どっちですか……っ!」

「っ! あんたねぇ……!」

「才能があるなら……こんな、こんなところでちやほやされている暇なんて、あ、ありませんよ……! 石を浮かせるのなんて、初歩の、初歩じゃないですか……!」

アーミラの言葉は正しかった。

老婆を火葬した後に残ったいくつかの装飾品は、全て領主が預かっていたのだ。とは言ってもアーミラの元に渡ったものは一つとして存在せず、実質奪い取られた形となる。一方で領主の娘はせいぜい河原の石を浮かせる程度の実力しかない。勉学の成績が奮わない娘に実践で経験を積ませるのに都合がいいと、領主は娘に指輪を渡したのだ。

本当に才能のある魔術師ならば成人している時には戦闘に耐えうる術を身につけているはずだった。

彼女自身、言葉には出さずとも才能が劣っていることは前々から気付いており、その鬱憤を晴らすために弱い存在を虐げていた。流れ物であるアーミラはまさにうってつけで、八つ当たりに嫌がらせをしていただけに過ぎない。そんな矮小な存在であることを、他でもないアーミラに言い当てられたのだった。

「……流れ者の乞食の癖に口答えしないでよ……!」領主の娘は形振り構わず喚き散らして水面を叩く。「要らないわよこんなもの!!」

彼女は怒りに耳まで赤くして乱暴に指輪を外すとアーミラから背を向けて川の下流方向へ力の限り投げ飛ばした。アーミラがあれだけ高価であると言ったのに捨てるとは、野次馬達は思わず声を上げて指輪の軌道を目で追った。唯一、指輪ではなくアーミラを見つめていた者が一人。シーナはこれまでに見たこともないアーミラの姿に驚いていた。

共に過ごした三年間、朝も夜も一緒にいたというのに、これほどまでに感情を表に出しているのを見たことがなかった。シーナにとっては驚きで、大いに戸惑い、そして一抹の寂しさを感じていた。

アーミラはそんな周りの状況に依然として気が付いていない。ずぶ濡れの肌は衣服がまとわりついて蒸し暑く、ぴすぴすと笛のなる鼻を膨らませて、老婆の指輪を目にしたときから既に視界は狭くなっていた。そしてその指輪は今にも川の中へと失われようとしている。

だからこそ、アーミラの体は動いてしまう。これまで抑え続けていた感情、言葉、そして才能。師との約束を守るため秘匿し続けていた己の魔術を行使してしまう。

瞬時に魔力を練り上げると指先に集め、水面を掌で掬い上げて飛沫を空へ飛ばす。水は燐光を纏って軌跡を描くと、なぞるように川の水流がアーミラの意のままに足場を作った。アーミラは己の放った飛沫の足場を一足飛びに駆け抜けて高く放物線を描き落下を始めた指輪を追い、見事に手中に収めてみせた。両手を伸ばして飛び込み、指輪をしっかりと掴むと空中でくるりと身を翻し背中から水面へ落下、水面は飛沫をあげてアーミラを受け止めた。

一連の早業は人々を驚かせた。身のこなしも普段見せる気弱な態度とは別人のようで迷いがない。水を自在に操るその姿はまるで夢か幻か、皆が呆気にとられているが、当の本人は水の上に片膝をついて大層大切そうに指輪に両手に包み掻き抱いていた。

指輪をつまみ、日に照らして状態を確かめる。見間違えようがない。やはりお師様の指輪だ。

安堵に笑み、その形見を再び胸に抱きしめると二度と失うものかと左手中指に嵌め、満足そうに眺める……その手の向こうに見える景色には人集り、騒ぎ立てる声に気付くと我に返り、アーミラは人々の視線に戸惑うのだった。

「空を浮いていたぞ!」

「水の上を走ってた!」

……まずい。

「あの子、まさか魔術が使えるだなんて!!」

まずいまずいまずい……!

アーミラは練り上げていた魔力を霧散させ、足場が抜けたように川に落ちる。強かに飛沫を立てて膝までしとどに濡らすが、そこは浅瀬の瀞だった。いっそ深みに沈んでしまいたいと思うものの、今更身を隠したって意味はない。アーミラは老婆との約束を破ってしまったのだ。今や集落の者達はアーミラを魔術師として認識していた。領主の娘は既に騒ぎの蚊帳の外、あれだけ見下していた存在がこれほどまでの才覚を持っていたことを知り、自身の愚かさを嫌というほど見せつけられていた。しかし、己の罪を知るには遅すぎたのだ。彼女は以降、歴史に名を残すことなくその一生を終えることとなる。

運命の栄華、明暗を分かつこの一大事、富に驕る者は衰え、貧しくも勤勉である少女は祝福の光を浴びた。しかし、その光の眩しさたるや、よく磨かれた牙のよう……。運命とはときに飢えた獣となって、見定めた相手に逃れられぬ使命を与える。あらゆる犠牲を払っても逃げおおせること能わず。獣は、獲物を喰らうまで満たされることはない。

――アーミラが師と敬う老婆、マナ・アウロラが命を賭して逃げ果せたはずの獣は、今再び獲物を嗅ぎつけ狙いを定めた。

人集りの喧騒に圧されて、どのような言い訳なら筋が立つかとアーミラが逡巡していたまさにその時、突如として遙か頭上の青天から光が爆ぜた。

光の輪が広がると共に、荘厳な鐘の音が地上に届く。集落の者達の意識は否が応にも空へ向けられ、今度は何事かと事態を見守る。音の波は地表を震わせ木々に身を隠していた鳥達は翼を広げて逃げ去った。シーナは、あの光もアーミラが起こしたのだろうかとぼんやり見つめていたが、見上げるアーミラの表情が次第に険しくなるのを見て胸が締め付けられる感覚を覚えた。

もう会えなくなる気がした。……もしかしたら、アーミラは遠い存在になってしまうのではないか……? 別れの時が迫っているのではないか……? シーナはそんな予感を自覚したのだ。

鐘の音が響く度に光の輪が弧を描いて広がる。それは水面に広がる波紋のようで、しかし寄せては返すことはなく収斂しないまま果てまで輪を広げていく。これまで見たことのない魔術の流れがそこにはあった。光の筋は雲を押しやって青空を開くと、見えざる神の指先が規則的な意匠を描いていく――

誰かが、言った。

「おい……あれ、三女神の刻印じゃないか……」

❖

時を同じくして、マハルドヮグ山頂に聳える神殿からも三代目国家ナルトリポカ上空に現出した魔術陣は観測された。正午を少し下った時分のことで、昼餉後の小憩に響き渡る鐘の音は、青天の霹靂であった。

突然の事態に神殿領内を忙しなく駆け回ることとなった彼等は、麓の国々から神人と呼ばれる者達。神の血筋とされる天帝――ラヴェル一族――に仕えている者達だ。皆一様に白衣を纏い、神殿領内で生活を送る特権階級の役人たちで、彼らは全国から集められ、魔人種、賢人種、獣人種の血を等しく扱いあらゆる学問、あるいは何かしらの才覚に優れる者たちで構成されている。

所謂『神人種』という一つの括りとなる。その中でも、彼らに采配を飛ばしている一人の女がいた。

その者の名はカムロ。神人の中でもとりわけ優秀であると評価を受け、まだ歳も若いうちから神族近衛隊隊長の座に昇りつめた実力者だ。

カムロは占星術――星の位置を読み、歴史と照らし合わせて吉兆を占う学術――の使い手である。彼女は星読みによって刻印出現という未曾有の事態を予見していた唯一の人物であり、当代継承者についてはこれまでとは異なる星の巡りがあると見ていた。そして事実、当代六百年の節目を迎えたこの世はこれまでとは異なる事象が多く、この度の刻印現出に対しても彼女の表情は厳しかった。

占星術で予測していた通り、この日に刻印が現れることは知っていた。しかし、百年前の継承者不在の変や、それに伴う星辰周期のずれが複雑に絡み合い、これから先の予測がつかない。

部下たちの前では適切に指示を飛ばし冷静に振る舞いながらも、彼女の内側は渦巻く濁流のようだった――

やはり現れた……! しかし、ならばこそどうして、

まずは冷静に、状況を整理しましょう。……この数年、星読みに現れ続けている兆候について私は憂い続けていた。継承者の出現を伝えるいくつかの天体の輝きに反して実際に見出されたのはガントール様お一人だけ。これだけであれば前例はある。初代継承者アーゲイもまた長女継承のみだったと記録にも残されている。

しかし、此度はそうではないのだ。星の瞬きは安定せず、星読みの度に激しく輝いたり、消え入る蝋燭のような光となる。一体なにを訴えているのか……それに呼応するように刻印現出は気が触れたように三度も発生した。一度につき一人を選んだということもない。こんなことは過去に例がない。

前提として、継承者嬰児は百年周期で誕生していた。少なくとも四代目まではその周期に従って魔術陣の観測が記録されている。その四代目について、より細かい記述によると、『産まれた日は違えど同じ年にそれぞれの種属から一人が選出されるようにして三人の娘が揃えられた』とある。この事実は神殿内外を問わずその時代を生きているものならば誰もが知っていることだ。その周期がずれ始めたのは百年前。本来五代目継承者が現れる節目の年だったのだが、その年の三女神継承者は生まれてこなかった。つまり四代目から今まで二百年の沈黙があった。星の巡りはここで狂ったのだ……はたして当時何があったのか、記録されている史料もやたらに乏しいのが気になるところだが今は置いておこう。とにかく今理解しておくべきなのは、二百年の沈黙が破られたこと。そして、星読みを狂わせる不穏な光が現れたこと……。

それは彗星――二百年の沈黙を破って当代継承者の魔術陣が現れた最初の年から、南西の方角に長く尾を引く天体が現れた。それは観測が認められてから十七年間、現在も夜空に存在する。果たしてそれが何を意味しているのか……。過去の記録でもまさに二百年前、先代の三女神継承者達が前線へ向かったときにも彗星は現れていると史料にはあった。曰くその史料に拠れば、当時前線では災禍の龍による被害が甚大であった事、そして龍との交戦の記録が残されている。それらを鑑みるに彗星は禍事の前兆……。恐らくは当代継承者達の先行きは困難なものになるのだろう……いや、そもそも先行きどころの話ではない。今まさに混乱している有様ではないか!

全くもって頭が痛む。顳顬に石でも擦りつけられているかのようだ。

本来五代目が現れるはずの年に継承者は揃わず、先代から二百年の空白を経て魔術陣は三度観測された。先程にも言ったとおり当代では今日を入れて三度目の魔術陣観測となる。その様子もまた、過去の記録とは異なる。

一度目の魔術陣現出から振り返ろう。当時は十七年前、今度こそ継承者は現れるだろうと誰もが期待していた世の中で、継承者は一人だけ現れた。

ガントールと名付けられたその娘は産声を上げるより先に未来を決められた。獣人種の長女継承。その娘だけが刻印を身に宿して神殿に迎え入れられた。空には他二つの刻印が現出する気配を見せ、曇天を切り裂く雷鳴が機嫌悪そうにごろごろと鳴いていた。継承者が三人揃うか、それでなくとも二人目は現れてくれないか……固唾を呑み空を見上げる人々の期待も虚しく雷鳴は勢いを失う。

それから時を経て十年後に二度目の魔術陣が観測された。この時はまさか二度目があるとは誰も思っておらず、望外な知らせに戸惑い眉をしかめる者もいた。

次女と三女の刻印が空に現れたが、いずれも数刻後には霧散。魔術陣の動きから、生まれた娘が流れたかしたのではないかと憶測も飛び交ったが、後の調べではその日魔術陣の示した集落で出産したものはいなかった。こうなれば当代は長女のみの前線出征かと思われたが、今日になって三度目の魔術陣が観測されたのだ。三度目の正直となるか、ナルトリポカの集落で次女継承者が現れたのであれば、どこか他の場所で三女も現れるかもしれない……その可能性は捨てきれない。

――カムロは痛む頭に顔をしかめながら思考を整理していると、玉砂利をまっすぐに駆け寄る足音に気付き意識を向けた。

「カムロ隊長、至急お伝えしたいご報告が」神族近衛の部下が駆け寄る。低く喉にこもった声の主はよく知った顔であり、カムロは目で見ずとも呼び当てられた。

「どうしました、ザルマ」

「はっ、……それが、三代目国家ムーンケイ上空にも刻印が現出しました。当代三度目にして本当に継承者が揃うかもしれません……異例の事態ですな」

「もしかしたら本当に……しかし、いや、まだ楽観するには早いか……」

部下は日差しの照りつける前庭を駆けていたのだろう、額から噴き出す汗を手の甲で乱雑に拭う。対してのカムロの返答は冷静なものだった。隊長はこの事態を予想できていたのだろうかと、部下は内心考える。しかし今しがた目撃した魔術陣に興奮は収まらず、形振り構わずムーンケイの方角に指をさす。百聞は一見にしかずとでも言わんばかりの態度はいささか礼を失しているが、カムロがそのことに目くじらを立てる様子はない。促されるままに指し示した方角の空を確かめるが、視界は神殿の陰に遮られている。間抜けを晒す部下を置いてカムロは開けた場所まで駆け出した。

「これは……!」

カムロは言葉が続かない。

「今回の魔術陣は随分と近いですな。ナルトリポカとムーンケイ、ともに内地……陣も大きく観える」

例え三度目であっても目を奪われる。山頂から見霽かす薄雲の青空には、大輪の花のように刻印が二輪、燦然と輝いていた。

その場にいた誰もが息をのんだ。視線はただ一点、天を仰ぎ、言葉を失っていた。人生で三度目の魔術陣の観測……本来なら三百年生きなければ経験することのできない出来事だ。未曾有の事態に手放しに喜ぶ立場ではないことは重々承知ではあるものの、唯一無二の規模と美しさを誇る魔術陣を前に心を釘付けにならぬ者はいない。

「揺らぎはありませんね……二つとも霧散の兆候は?」カムロが問う。

「ありません。もしかしたら、本当に……」

「となれば今度こそ継承者が現れたのかもしれません。長女継承者様と鎧の魔導具を集堂に召集してください。次女と三女の保護に動きますよ」

❖

マハルドヮグ山頂の領域は一括に神殿と呼称されるが、実態はラヴェル一族とその他種属の優秀な人材からなる神人種が生活を送る特権階級の宗教都市である。つまり、山頂にただ孤立して神殿があるわけではなく、外郭に囲われた神殿領内には様々な役割を果たす建物があり生活の全てを賄うだけの機能を有していた。

至聖所と祭礼を執り行う神殿本体を中心に南東側には円形闘技場、北西の斜面には段々畑、その他居住区が各所に点在し、山の源泉を引いた湯浴み場さえも存在する。そして三女神を象徴する巨大な石像が背中合わせに三方を向き、忍び寄る蛮族を睥睨するかのようにマハルドヮグの裾野を油断なく眺め下ろしている。

カムロがその部下――名をザルマカシムという――に指示した召集の待ち合わせ場所は、神殿領内の一劃、近衛隊集堂だった。

時刻は午後の二刻をまわり、集堂には長女継承者ガントールと、板金鎧の魔導具が集められた。

「――ふむ、今回の魔術陣はこれまでのものとは違っているな。いや、同じというべきか……」

そう語るのはガントールである。

三女神長女継承者。リナルディ・ガントール。

産まれは前線にある四代目長女国家ラーンマクの一辺境伯の娘である。

背の丈は二振ほどはあろう、天へと突き立てた羚羊のような頭角も背丈をかせぎ、横に流れて尖った耳や引き締まった見事な体躯はいかにも獣人種特有の血筋を顕している。二つ結いに束ねた長髪は天秤のように左右に垂れて腰元まで届き、体の動きに合わせてさらさらと舞っていた。

彼女は当代三女神のうち、生まれた瞬間から刻印を宿している唯一の正統継承者である。

物心がつく前から神殿に招かれていて、その待遇は女神と同格とされるため神族に肩を並べる最上位階級である。

身に纏うのは白衣ではない。長女継承者代々の正装である真紅を貴色として纏い、前腕肘あたりから籠手ですっぽり覆われている。下は薄手の襦袢に小具足を履いた脚が覗く。本来は胴を守る鎧も装備するのだが今は略装である。とはいえ肌着の下に隠された肉体は非の打ち所がないほどに鍛え上げられており、鎧がなくとも刃が通るとは思えないほどである。彼女は当代三女神の中で一足先に継承者となり、他の誰よりも戦人であった。

カムロはガントールを見上げて言葉を継いだ。

「ガントール様の時と同様の魔術陣であると……そう思いますか」

ガントールは頷く。「霧散するならもうとっくに。なにより聴こえるだろう、鐘の音が」

なるほど。と、ザルマカシムは眉を開く。今も集堂まで届く鐘の音は、過去の魔術陣現出の時には無かったかもしれない。カムロもまた同じように思ったのだろう。近衛隊は毎度忙殺されているので、このように鐘の音の有無で違いを感じ取れるとは考えもしなかった。

「では、ここからは継承者が出現したと仮定して行動致します」と、カムロは続ける。「此度ガントール様とウツロをお呼びしましたのは折り入ってお願いしたいことがあるためです。というのも、継承者に合流して頂きたい」

ガントールは頼もしくカムロの視線を受け止め、無言の内に首肯すると、ちらと視線を横に滑らせた。ウツロと呼ばれる板金鎧は何も言わない。というより、ウツロは魔導具でしかないのだ。鎧の中に人がいるわけではなく、それそのものが兵として自律し、行動する。中身が無い……故に虚と呼ばれている。とはいえただの魔導具ならばわざわざ名指しで集堂に集めるわけはない。この鎧が唯一特別である所以は、それが先代継承者によって産み出された魔導具であり、言わば忘れ形見。先代から当代へ継承されるべき物の一つであるからだ。

「魔術陣が空にある以上、居所を常に晒していることになります。それを目標に『咎』が群がることも想定できます。継承者自身、戦闘の心得があると期待したいですが」と、カムロ。

「敵襲ですか」ザルマカシムは難しい顔をする。

「産まれたばかりという可能性もあるし、私と同じ歳だとしても内地育ちではひ弱な娘かもしれないな。万が一は避けたい……」ガントールは腕を組むと事情を把握して一人頷く。「うん。すぐにでも向かおう。私は三代目国家ムーンケイ、鎧は二代目国家ナルトリポカとそれぞれ単独でいいかな」

「はい。それで構いません。継承者を保護したのち、速やかに神殿に帰還して頂きます。前線出征を控えている以上、本人の都合は……」

カムロは言い淀んで表情を翳らせた。

「そうか、なかなかに酷だな」ガントールは言葉の先を悟り、組んでいた片腕を持ち上げて親指を頤に沿わせた。

酷。というのは、本来ガントールのみの前線出征の手筈だったところに、無理やり残り二人の継承者も合流させるということになる。内地に産まれた次女継承者と三女継承者は故郷を離れ、そして神殿を経由したあと早くても七日後には戦争の最前線へ向かう旅程となるのだ。平穏な人生から急転直下、死と隣り合わせの日々へ落ちる。それを残酷だと言わずしてなんと言うのか。

産まれてすぐに刻印をその身に宿したガントールであれば、既に覚悟はできているだろう。これまでの十七年、神殿で戦術を学び、時には前線での実戦も経験した。これから出会う二人とは訳が違う。覚悟も矜持も使命も受け入れているのだ。

「赤子だった場合は……」これはザルマカシムの言葉。

「流石にその時はその時で沙汰するしかない」

「どうあれ神殿まで保護するのは決定です。成人しているのであれば前線……それ以外に道はありません。彼女達には運命を受け入れていただく他ないでしょう……」

合流を果たす前から、その者の顔を見る前から、早くも近衛隊集堂の面々は憐憫に面持ちを暗くする。その中で、鎧だけは事情を理解していないのか、呆けたように微動だにせずカムロ達を眺めていた。

❖

夕刻にはガントールとウツロはそれぞれ山を降りた。ガントールは三代目国家ムーンケイへ向かうため、神殿の南西側から門を出て尾根縦走の路を駆け抜けて夜には国境を跨げる算段である。一方、ウツロの方は南東側の門からナルトリポカへ向かった。こちらは比較的鋪装された路を進むこととなり、轍の跡が刻まれた石畳が続いていた。直線距離も短く、ガントールより早く入国にこぎつけるだろう。

二代目国家ナルトリポカは昼の一大事に仕事も放って人々が一献を呷っていた。まるで祝祭の様相で町は賑わい、夕暮れに灯りを飾って気炎を吐く赤ら顔どもを照らし、露天では商売っ気たっぷりに惣菜を並べて店主が声を張り上げていた。客引きの喧騒に酒食の供を冷やかす男達は空を見上げては、先刻空に消えた魔術陣の名残りを、まるで取り逃した魚の大きさを語るように笑い声を上げていた。彼らにとっては継承者の出現は祝い事に他ならない。過去二度に及ぶ空振りのあとに降って湧いた霹靂の報せは、心を浮足立たせること欠かなかった。

目抜き通りの雑踏を上機嫌に行き交う者達を眺めるアダンは、ただ一人の素面であった。シーナとの約束のために酒を控えている……というわけではない。先刻前に工場に駆けてきたシーナの言葉を、いまだ飲み込めずにいた。

「本当に、選ばれちまったのかよ……」アダンは言う。それは独り言のような呟きで辺りの喧騒にかき消されてしまうが、それでも隣にいたシーナには届いた。

「うん……あたし、見たもの……」

集落の広場は収穫祭のように灯り眩しく、人々はまさに祭りの中心で上機嫌であった。日の落ちた今でこそむやみに絡んで来るものは居なくなったが、夕方頃までは頻りにアーミラの顔を拝みに来た客が押し寄せ家の前に人だかりをつくっていた。シーナは困惑しながらも、最初は「ありがたいことだ」と口先で答えていたが、当のアーミラは部屋に閉じこもり顔を見せようとはしなかった。

手放しに喜べはしない。この先アーミラにかかる災難を思うとシーナもまた心に翳を落とし、苦労して人払いをした。あの時のアーミラの表情……あの娘、泣いてたじゃないの……。

――あの時……上空に魔術陣が現れてしばらくのこと、アーミラの体に異変が起こった。

鳴り響く鐘の音と共鳴したかのように体を震わせたかと思うと、髪を振り乱してその場に膝から崩れた。シーナは人集りを掻き分けてアーミラの傍にしゃがみ込み青褪めた表情のアーミラに声をかけた。

「アーミラっ! どしたんよ!?」

アーミラは何かを吐き出すように口を開いて河原に手をつくと目を見開いたまま堪えるようにじっとしていた。閉じられなくなった唇から涎が垂れるのも構う余裕はなく、見開かれた瞳が涙に濡れて呻きながらシーナを見つめる。息を吐いたまま吸うこともできず、額からは脂汗が噴き出す。肺の中の空気がなくなったとき、歯を食いしばってシーナの袖を掴んだ。苦悶に表情を歪めるアーミラの目が助けを求めて縋りつく。いつも悩み事を抱え込み、人に頼ることだけはしなかったあのアーミラが助けを求めている!

シーナは状況が飲み込めていないままに尋常ではないことが起きていることは理解していた。しかしそれがどのような事態なのかがわからない。継承者というものが、どうすれば助けることができるのか、全く判らずただ背中をさすって案ずることしかできない。

アーミラは短く息を吸い込むと悲鳴を上げた。そこで明確に痛みに苛まれていることがシーナにもわかった。衣服を掴んで胸を抑えるアーミラの姿を見て、掌に隠された胸の奥で胸が光を放っていることに気付いた。

「アーミラ!! そこが痛いん!?」シーナはアーミラの両手を掴んで痛みの正体を確かめる。もし傷があるなら無闇に掻きむしってはいけない。娘の胸ぐらを覗くと、そこには傷と判断できないものが浮かび上がっていた。周りを取り囲む野次馬の何人かがそれを見て色めき立った。シーナはそのものたちを睨み、見せもんじゃないと怒鳴る。

まだ若い乙女の胸の谷間、かすかに浮いた胸骨の陰影の上、皮膚が火傷のように爛れている。それは細く線をひき皮膚に刻まれているが、外傷ではなく内側から痣のように浮かび上がっている。全体の図画は記憶に新しい、上空に現れた魔術陣と同じ紋様だとシーナはすぐに理解する。そうか……これが刻印……これが継承者の証……でも、なんだってこんなに痛そうにしてんだい……。

「ア、アーミラ……大丈夫だかんね? もうすぐ、刻印、できあがるから、それが終われば、痛くなくなるから……」シーナは慰めにもならない言葉をかけるのが精一杯だった。刻印が刻まれてしまえばどうなるのか、痛みが収まる保証もないだろうにと自分の中で吐き捨てながらもなんとかならないかとアーミラの身を案じ続けた。

しばらくすると上空の魔術陣が解けるように空に消え、鐘の音も止んだ。人集りは未だ固唾をのんで二人を見守るが、一部の者は外へ馬を走らせて行ったのが見えた。

アーミラは痛みが収まると、肩で息をして体を引きずるように歩き出した。その背中に歓声が上がり、シーナは肩をびくつかせて振り返る。もう一度怒鳴ってやろうかという思いが頭に浮かんだが、継承者の誕生を祝う彼らの視線には一点の曇りもない希望の光があった。

背筋が凍る思いだった。場違いなのは私なのか、私は間違っているのか、いや、そんなことはない。シーナは己を奮い立たせ、急ぎアーミラの後を追い、押し寄せる人波を割いて部屋に避難させると、アーミラはそれきり引きこもった。錠があるわけでもないが、シーナは扉を明けて中に入ることを躊躇った。どんな言葉をかけるべきなのかわからなかったからだ。だからその脚でアダンのもとへ行き、今に至る。

「みんな嬉しそうにしてる……」シーナは言う。「あたしは、嬉しくないよ……」

隣に立つアダンはかすかに目を見開いて驚くが、気持ちは同じだった。

継承者が現れたのなら祝い事だ……それは遠い前線にとってとても重要なことで、そして内地に生きる己の生活にも根底では繋がっている。――だが、喜べない。そんな言葉を誰かに聴かれたら石を投げられるかもしれないが、喜べないのだ。

他人事ならば、どこか他の家の娘ならば、きっと両手を挙げて喜び、酒を飲んで祝っているだろう。……アーミラでなければ、うちの娘でなければ……

アダンは自身の内にある想いをはっきりと自覚して口をひき結ぶ。そしてシーナの方を見るとはっきりと目が合った。

二人は、一度だってアーミラのことをただの居候とは思っていなかった。

うちの娘だ。

血は繋がっていなくとも、アーミラは大切な娘なんだ。

二人は集落の喧騒を背にして決意を新たにアーミラの部屋の扉を叩いた。

「アーミラ、体は痛むか?」

アダンが扉越しに問うと、奥から足音がそろそろと近付いて、扉は開かれた。部屋の中は暗く、僅かな隙間から廊下の灯りが差し込みアーミラの顔を細く照らした。前髪に隠れた目は赤く泣き腫らして、初めて出会った頃の痛々しい面影を思い出させた。

「も、もう……平気、です……」アーミラはそう言って胸を衣服の上から指先で撫でる。赤く腫れた胸元は血が染みていた。「そ、それよりも……」

意を決したようにアーミラは扉を開けて部屋から出ると、一度胸を張り、そして挫けたように背を丸めて視線を逸らす。掻き抱くようにしている両手には何かを隠し持っているようで、アダンとシーナは互いに目配せしてアーミラの言葉を待った。

「私……行かなくちゃ……いけません……」

「行かなくちゃって……」シーナは不安げに言葉を転がす。「心配だよ。どこにも行ってほしくない」

「だめですよ」アーミラはきっぱりと言い、シーナに笑ってみせる。「……本当はずっと、わかってた気がするんです。こうなること……受け入れるべき運命が、あるんだと知ってたような気がして。……私は一度、生きることを諦めました。……でも、シーナさんとアダンさん……二人が助けてくれた。これまでの巡り合わせが運命だと言うなら、きっと私は、この日が来ることを……自分の運命を……全うしなくちゃいけません」

シーナはなおも心配そうにアーミラを見つめるが、アーミラはこれまでにない気丈な振る舞いでシーナに対した。どこか頼りない立ち姿ではあるが、心は決まっているらしい。

あの河辺で痛みに苛まれていたときこれほどまでの覚悟を決めていたなんて、シーナにはとても信じられなかった。しかし、アーミラの次の言葉で理解する。

「魔術が、つ、使えること……ずっと隠してて、ごめんなさい……」

そうだ。あの時、魔術陣が現れる前にアーミラは確かに魔術を使っていた。

きっと私達が出会う前にも、いくつもの困難を乗り越えて生きてきたんだろう。これまで言えなかったこと、隠していた想いだってあるかもしれない。思慮深い娘であることは誰よりわかっている。

なんの考えもなしに決めたわけじゃないだろう。なんの覚悟もなしに決めたわけじゃないだろう。

……だったら、信じてやるのが親心というものか。

「……わかったよ」シーナは引き止めることを諦めたように嘆息し、一呼吸おいてアーミラを真っ直ぐに見つめた。「頑張るんだよ、アーミラ」

「はい……」

アーミラは深く頷くと、大事そうに両手に隠していたものを手渡した。

「……あの時、わ、私を、助けてくれて、ありがとう」

手渡されたものは、小さな耳飾りであった。見覚えがある。長く伸ばしたアーミラの髪に隠れてちらちらと揺れていたものた。細い耳飾りにはまだ輝きの残る魔石が嵌められ、魔力を内包して光を零している。片割れをシーナが受け取ると、もう片方はアダンの手に渡された。

「居場所をくれて、ありがとう」

何かの御守だろうか。と、アダンは戸惑いながらもしっかりと受け取った。いつの間にか少女の手も一人の大人として嫋やかに成長している。久しぶりに触れた手を見てそんなふうに思っていた。

「……うまく、娘になれなくて、ごめんなさい……」

そんなアーミラの言葉には二人は明確に首を降った。

「そんなことはないよ。短い間だったが、お前はちゃんとうちの娘だ。それはこれからも変わらない。たとえここを離れるとしてもな。……俺達はそう思っていてもいいか」

アダンの言葉にアーミラは驚いたように目を見開いて上目遣いに二人を見る。自分の中では娘として落第だろうと決めてかかっていたアーミラは、改めて二人の温かい人格に触れ、胸が咽び、堪えていた涙が込み上げそうになるが息を止めて押しとどめた。泣いてはだめだ。ろくに娘らしく振る舞うこともできなかったのに、旅立ちのときに今更縋り付くなんて許されない。そんな自罰的な想いから、アダンの言葉には否定も肯定もしなかった。

「その、御守には感謝と祈りを込めました。私がここを去った後も、どうか息災でいられるように。本当の子宝にどうか恵まれますように」

「なら、アーミラの妹だな」アダンはきっぱりと言う。「いや、弟の方がいいな。姉弟に本物も偽物もない」

そう言って娘の髪を乱雑に撫でる父の手にアーミラは狼狽えながらもされるがまま、頬に一粒の涙が零れたのを気づかないふりをした。アーミラの葛藤を理解しているからこそ、アダンは気丈に振る舞い強引にでも繋ぎ止めたかったのだろう。シーナはそんな親子の姿に微笑む。アダンもアーミラも一度決めたら譲らない。その性格は誰に似たのか。ともに過ごした日々は、確かに親子の絆だったのだ。

夜の底。喧騒の捌けた集落の広場は静寂が落ちて、時折誰かの笑い声が戸の内側から籠もって響く。月の光が晩春の空に輝き、雲間を朧に照らしている。まだ肌寒い夜風が肌を撫でると戸口に立ったアーミラは腕を組むように二の腕を擦って鳥肌を収めた。

すぐにでも旅立たなくてはならないだろう。どこに行くべきかは決めていないが、恐らくはマハルドヮグ山へ向かうべきか。アーミラは刻印を宿したときに直感した。いや、魔術を行使したことが人の目に触れた時点でこの集落にはいられなくなるだろうと思っていたのだが、いずれにしろ、別れの時は近い。

アーミラは夜風に身を晒して一人心を静ませる。この別れが望外に落ち着いてよかったと考えていた。遡ればここまでの半生は記憶にあるうちでも出会いと別れの連続であった。もとより生き様は根無し草であるから、むしろシーナとアダンは珍しい繋がりだった。いつかまた、ここに帰ってくることになるかもしれないなと思い、そんな予感に顔が綻ぶ。

と、そこでアーミラは何者かの視線を感じて笑みを消した。夜闇に目が順応してはいないが、闇の中に人影の輪郭がある。

「誰、ですか……?」アーミラは問い掛ける。返事はない。

怪しい人影に警戒しながら観察すると、次第に目が慣れてきた。帯剣しているのか、或いは杖か……手に握っている得物は細く長い。地面の土を削っているらしく、恐らくは武器の類で間違いないだろう。輪郭からみるに体躯は男らしく肩幅が張っている。背丈は一振半を越えるだろうが二振には届かない。となれば獣人ではない。私と同じ魔人種か――と、アーミラが臆せずにじっくりと人影を観察できるのは、その存在が先程から微動だにしないからだ。敵意があるのかどうかは判断しかねるが、握られた得物と間合いから脅威とは見ていなかった。

「もう一度問います……誰ですか?」

アーミラは繰り返す。しかし人影は変わらず答えない。変わりに手に持ったもので地面を削りはじめた。得物は長槍のようで、穂先が土をたやすく切り込んでいく。陣を描くつもりかとアーミラは警戒を高めたが、魔力の気配はない。そうしているうちに人影は土いじりを辞め、どさりと何かを地面に放って奥の闇へ向かって消えた。その足音は重く、さりさりと音を立てていた。それは金属同士が擦れ合う音だ。防具か何かを着込んでいたのだろうか、とすると、もしかしたら昼の魔術陣を見たどこかの兵が様子を見にここまで来たのかもしれない。でも、それならなぜ一言も話さないのだろうか。

アーミラはその者の後を追うか考えて、ためらった。害意のある者でないなら深追いする質ではない。今日は激動の一日であったため興奮に眠気もなかったのだが、流石に疲労を自覚した。もう眠ろう。そう決めて立ち上がると、部屋に入る前に人影が立っていたところへ向かって歩いた。あの人影は話しかけるのが恥ずかしくて土いじりをしていたわけではないことくらい分かっている。放られた荷物の中身くらいは検めておこうと考えたのだ。

人影の立っていた場所には放られたまま転がっている背嚢と、二種混合の言語が用いられた伝言が彫り残されていた。

マハルドヮグ領ニ而伝令也。

次女継承ノ印ヲ宿シ者、召集サレタシ。

明日朝更、此ノ場ニ御迎仕ル。

❖

謎の人物が残した書き置きに従って、アーミラは早朝には身支度を整えた。

あの場に置かれた背嚢には、一式の服が丁寧に納められていた。アーミラはそれを継承者のための――つまり私のための――衣装なのだと受け取った。あの夜、相手は既に私を視認しており、継承者であることも理解した上であの書き置きを残したのだろう。

あの人影が何者なのか、自分はこれからなにをすればよいのか、それらの疑問は悩んだところで解決しないと決めて、褥に潜り浅い眠りに身を休め、空が白み始めた頃には目を覚まし、桶に貯めた水で布巾を湿らせると丁寧に体を拭い、顔を洗った。鳥も鳴かぬ時分のこと、廊下から床板を踏む足音が近付き、その背に声がかかる。

「アーミラ、もう行くん?」

まだ誰も目覚めないだろうと油断していたアーミラは、シーナの声に眉を下げてゆっくりと振り返る。

「シーナさん……」

できることならば誰も知らぬ内にこの集落を旅立ちたかった。シーナがそれを許すわけもない。

アーミラは顔の水気を拭い、手拭いを握る。

薄ぼんやりとした部屋の中で、アーミラの碧眼が真っ直ぐにシーナと向き合う。出発の決意が固いことを知り、シーナは思わず大きなため息を吐いた。

「誰かに譲ることができればいいんに」シーナは本音を漏らす。誰かに聴かれたらきっと大目玉だろうと知りながらも、言わずにはいられない。

「いいんです」アーミラは首を降る。「……『どこへでも行け』と、お師様から言われていましたから」

石を投げた領主の娘。彼女の才を尺度にするならば、私の内にある才覚というものに無自覚ではいられない。幼い頃の記憶こそないが、きっとずっと学び磨いてきたものなのだろう。この力は誰かに譲ることはできないし、今さら明け渡すつもりもない。継承者として選ばれた以上もう隠し果せることさえ叶わないだろう。ならばどうするか。

「……やりたいことがあるんです」アーミラは宣言するように言った。

アーミラは己の欲求というものを表現することが得意ではなかった。その原因は、自信のなさ。幼い頃の記憶が欠落し、肉親の愛情を知らぬことだと考えていた。

己の由縁を知らないからこそ、自分の価値がわからない。

意思決定のために必要な土台、自身を支えてくれる価値の根幹がごつそり抜け落ちているアーミラにとって、物の善悪や自身の欲求というものが他者の価値に勝るとは思えなかった。なにか主張したいことがあるときも、それが他者に受け入れてもらえるものなのかを考えると、途端に口ごもり、億劫になってしまう。

しかし、しがらみに黙殺されていた心は、この状況を甘んじて受け容れることを厭うていた。

「わ、私……失くした記憶を取り戻したいんです。取り戻して、もっと強い私になりたい……だから……」

「その目を見ればわかる。きっと何言ったって決意は変わんないって……。前線なんて、ほんとに命がいくつあったって足りないのに……」残念そうにシーナは言う。

素直に心残りだっただろう。シーナからしてみれば、ようやく娘の核に触れたばかりだと言うのに、それを手放すことになるのだ。前線へ行って欲しくない。もう一度娘として家に招き入れたい。健気な娘を抱きしめてやりたい。そうした想いが口から溢れ出すのを堪えて、明るく笑みをつくる。

「絶対に死ぬんじゃないよ……まずは自分のこと守りなね。人を守るのは、それからでいい。わかるかい?」

「はい」アーミラはシーナの言葉一つ一つにうんうんと頷く。

「記憶を探すのも大事だけど、たくさんの人と出会いなさい。……守るものができて、人は強くなれるんだから」

「……はい」

立派な言葉で送り出そうと努力したものの、シーナにはこれが精一杯だった。親らしく振る舞おうとしたものの、伝えたいことはこれじゃないとわかっている。

シーナは取り繕った言葉を飲み込み、観念したように手を広げた。

「……おいで」

「……はい……っ」

扉を隔てたぎこちない二人の距離が縮まって、慣れないままに抱き締めた。シーナは言葉もなく抱き締め返し、さらにぎゅっと強く抱き締めるとアーミラ髪に鼻を埋める。母娘二人、初めての抱擁だった。

最初からずっとわかっていた。アーミラに伝えたかったのは言葉ではない。母の温もりだったのだ。ずっと前から、こうして抱き締めてあげたかった。もっと早く、こうしてあげたかった。燃やしても燃やしても消えることのない温もりをわけてあげたかったのだ。

「あなたのことが大好きよ……」

シーナの抱擁にアーミラはぐらりと体勢を崩し、自重を支えるように母の背中に手を回した。洟をすすり、静かで熱い息を吐き、なんとか涙をこらえようとするアーミラ息遣いがしばらく続いた。この別れに泣き顔を見せたくないのだ。

「頑張ります……っ」アーミラは言う。「私……ずっと、何かから逃げてるような気がしてた……向き合わなくちゃいけないことがあるんじゃないかって……だから、だからこの旅で何かが変わるんじゃないかって思うんです……。

もし変われるのなら……全部取り戻して本当の私になりたい……自信があって、力があって、シーナさんとアダンさんに誇れる私になりたい……」

私を守るために、本当の私と出会いたい。

人を守るために、大切な人と出会いたい。

これまでの人生と決別して、変化を遂げる時が来た。

涙声の密やかな決意表明に、シーナは繰り返し頷いた。思わず涙が零れて、アーミラの髪に落ちる。本当にこの娘はどこまでも優しいんだから、それこそ女神のようにどこまでも。

「アーミラならきっとできる。信じてるからね」

名残惜しく体をなぞる指先が離れて、シーナはアーミラを残して部屋をあとにした。

アーミラは扉を閉じたあと額を押し付けて目を閉じ、刻一刻と迫る別れを感じていた。込み上げる涙をぎゅっと抑え込んで上を向き、手探りで褥の上に置いていた継承者の衣服を手に取る。潤んだ瞳を乱暴に拭って誤魔化し、畳まれた衣を手早く広げて確かめた。泣いてなるものか。

継承者の正装であろうその一張羅は生地一つとってもかなり上等なものだということが素人目にもわかる。少なくとも新しく仕立てられたものだろう、先代達が着用した形跡もほつれも見当たらない。

装いは青藍染めの法衣と見えるが、馴染みがないので袖を通すのも苦労した。襯衣は一度前後ろを逆さに袖を通して、襟が頤にこすれて窮屈だとわかってから前袷の釦留めなのだと理解するほどであった。一度着てみれば難しいことはないが、これまで貫頭衣程度の簡単な衣服しか持っていなかったのでこの一張羅の内どれが袴でどれが上衣かがすぐには見分けられないのだ。なかには袈裟や頭巾といったものもあったが、その時点では何に使うものなのか検討もつかず、大きめな座布団と止め紐のない巾着にしか見えなかった。

アーミラは、とりあえず目に鮮やかな紺色の細袴と釦留めの襯衣、そしてゆとりのある作りの巾着が頭巾だとわかると頭に被り、残る衣装は判断がつかないため背嚢に押し込んだ。ずいぶんな略装となるがそれでも見違えるほど瀟洒な装いだ。おそらく問題ないだろうと決めて部屋を出る。後ろ髪を引かれる思いで一度振り返り、がらんとした室内を目に焼き付けると胸に去来する思い出をそっと仕舞い込むように扉を閉めた。

外へ出るとシーナとアダンが待っていた。その表情がどことなく剣呑で落ち着きのないように感じてアーミラは首を傾げる。

「あそこ、誰かいるんよ。お迎えなんかね」

シーナは言う。指をさした方には言葉通り何者かが立っていた。昨晩に人影を見た場所である。……そうか。とアーミラは眉を開いて警戒を緩めると、朝日に照らされた人影の正体を見る。

それは、黒い鎧であった。神殿からの迎えであるとは先刻承知ではあるが、遣わされたにしてはその姿はやや恐ろしい佇まいである。全体は無骨で重厚な鎧が覆い、関節部には薄くしなやかな板金が重なり合うことで執拗なまでに肌を隠している。古びているのか鎧には艶がなく、夜に出会えば月明かりを映すこともないのだろう。きっと目を凝らしても闇に溶けるはずだ。だからあの晩に顔が伺えなかったのかと、アーミラは心のうちに理解した。

じっとして動かない様はともすれば置物のようであった。人が無意識のうちに行う片足への重心移動や僅かな揺れ、指先の手遊びもない。全身を鎧で覆っているのに威圧感さえなく、なんとなく人の気配を感じさせない。二人もその違和感を捉えているようで、不審がるのは当然のことであった。牧歌的な農地の風景にその者が馴染むことはなく、正直夜に見るよりも場違いで不気味な趣きは強く神殿までの道程を共にするのだと思うと旅たちの決意が揺らぎかねないところであった。

「大丈夫です、迎えの方ですよ」アーミラは二人に答える。

とはいえ、鎧の方も自分で誤解を解くなりすればいいのに。と、アーミラが不満げにちらりと視線を向けると、鎧はそろそろと近づいてきた。その所作はやや躊躇いがちなように映る。

「……え」

アーミラは不意に声を洩らす。黒色の鎧に滴る血に遅れて気付いたのだ。板金の隙間を伝うようにして指先に雫を作り、一滴の血が土に落ちた。

「あなた、怪我を――」

駆け寄ろうとしたアーミラに対し、鎧は掌を掲げて首を振る。気にするなと言うことか。態度からして、その血は自分の血ではないと言いたいのか。では誰の血だろう?

片眉を跳ね上げて、やや顎を引くアーミラは上目遣いに鎧の顔を窺うが、面鎧の孔の奥には闇が満たされているばかりで瞳が確認できない。もしや顔が無いのではないかという思いが浮かび、いやまさかと今度は眼光鋭く覗き込んだ。鎧は無言のまま掌でアーミラを抑えてそっと距離を置くように促した。構わず覗き込む。顔が見つからない。

そんなアーミラと鎧のやり取りは取るに足らない些細なことであるが、アダンとシーナは目を丸くした。ただでさえ怪しい存在に物怖じせず、アーミラがあそこまで距離を詰めるなんて初めて見る光景だった。

「あなた……魔導具なの?」アーミラは言う。「だから話せない……」

鎧は黙って頷く。そして槍の穂先を地面に向けた。土を削って文字を彫る。

――次女継承者ノ刻印ヲ宿シ者、召集サレタシ。

「それは、昨日も読みましたよ……?」

――爾、刻印ヲ。

ああ。と、アーミラは理解した。そして襯衣の釦を上から外していくと、アダンがたまらず声をかける。

「お、おいアーミラ……?」

「え、あ……すみません。刻印を見せてほしいそうです……あ、こ、この方は神殿が遣わせた魔導具ですので、問題はありません」

「いや、それもそうだが、字が読めるのか?」

「……あ、」

いや、そうか――と、アーミラは思う。

アダンとシーナが戸惑う理由は至極当然のことであった。この世界では識字を学ぶ者は自由人階級以上の地位の者に限られており、およそ裕福でなければ識字教養は必要なく、日常会話は口頭での発話で事足りている。この集落には言葉はあれど文字はない。

「……え、と……はい」アーミラはばつが悪そうに答える。

アーミラが識字能力を有しているのはやはり老婆による教育の賜物であった。というのも、魔呪術を学ぶ上で文献を繙読する必要があり、あくまで魔呪術のための基礎知識でしかない。なので、アーミラからしてみれば文字の読み書きは別段意識して秘匿していたわけでもなく、ナルトリポカでの日々のなかで筆をとる機会も文字に触れる場面も無かっただけのことである。

些か気まずい表情のアーミラを見てアダンとシーナはその事情を漠然と悟る。彼女は、老婆と過ごした日々の中で多くの重要な物を獲得したのだろう。二人を多少なりとも親のように感じているからこそ、過去の親代わりを務めた存在について語ること、老婆への恩義を表に出すことができないのだ。

沈黙の中で鶏が鳴く。長閑に色彩を取り戻す朝に日が差して、アダンは言った。

「愛されているんだな」

「あ、い……?」

面食らったアーミラにアダンは穏やかに笑い、繰り返す。

「愛されているんだ。アーミラ……俺もシーナもそうだし、きっと言葉を教えてくれたお婆さんもそうだ。……みんな君のことを大切に思っている。愛されているんだよ」

アーミラはその言葉をしばらく転がして、やがてすとんと心に落ちた。

私が手に入れたものは、どれも与えられたもの……考えてみれば当たり前のことでしかないのに、それを愛という言葉で表すと、かけがえのない輝きを持って目の前に現れる。

ずっと気付かないでいたものだ。

愛だなんて。

私が愛されていたなんて。

親も無く、血のつながりのない私は出会いと別れを虚しく繰り返してきた。誰にも馴染まず、何処にも属さず、一所にとどまらない。それが私の人生であると思っていた……だが違う。私は確かに出会っていた。決して孤独の闇に落ち続けることはなく、別れの度に光へと導く新たな邂逅があったのだ。そしてその繋がりは消えない。もし、二度と会えない別れでも、共に過ごした思い出、与えられた知識は私の中に残り続ける。

「私だって愛しているわ。アーミラ……帰ってきてね」シーナは言いながら、言葉尻は震えて洟をすすっていた。

「……はい……っ」アーミラも思わず胸咽ぶ。「必ず……」

いったい何度泣くのだろう、今日は泣かないと決めていたのに。アーミラは一張羅の袖を濡らし、毅然と胸を張った。そよぐ風が襯衣の襟をはためかせ、はだけた胸元の刻印が淡く青白い燐光を放つ。

鎧は賢しげに、その者の旅立ちの決意を見届けるのであった。

■002――継承者

❖❖最後の異世界転生譚❖❖

――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――

「ちょっと、待ってください」

息を切らしてアーミラは言う。

二代目国家ナルトリポカの集落を出発したが、鎧が単独で山を降りた往路と比べて、その足取りは遅い。

理由はいくつかある。まず、行きは鎧単身で降りの道程であり、寄り道もない。対して帰路は継承者に随行することとなるため、歩幅は継承者に合わせなければならない。その継承者、アーミラこそ問題の人物であり、遅れの原因だった。

幸か不幸か、新たに現れた継承者が産まれたばかりの嬰児であるという懸念は杞憂だったものの、アーミラの足取りは遅々としており、これならば赤子を抱えて運ぶ方がまだ早い。

復路での遅れの原因は間違いなくアーミラだが、体力がないという訳ではなかった。十七の娘にしては弱音を漏らさず黙々と歩くのだが、夏の陽射しに体力も水分もすぐに底をつく。人である以上どうしょうもないことだが、休憩のために道中いくつかの集落を経由しなければならなかった。そして歓待を受け、長時間足止めされる。この歓待こそ、遅れの一番の原因である。

口々にかけられる祝福の言葉に、アーミラはどのように返礼するのが作法なのか分からず、小動物のように所在なく狼狽する様を見せた。飯を食うための店を選ぶのも、水を貰うために井戸を借りるのも、アーミラは言葉に詰まらせ苦労していた。

民草は「当代は笠に着ない継承者だ」と褒めそやすが、頼りない姿に一抹の不安感を募らせて、その背を見送るのだった。

そんな調子で、ただでさえ人嫌いな向きのあるアーミラは体力の消耗が激しい。集落ではむしろ気が休まらないため、国境手前の街外れに夜営して夜を明かし、早朝にナルトリポカを抜けたときには、既に二日を費やしている。

残るは山行、マハルドヮグ山中腹では急勾配が続きぐんぐんと標高も上がり、空気も薄い。這う這うの体でアーミラは休息を求める。先導する鎧は足を止めた。

「き、休憩を……しましょう……」

喉が乾いているのか声も掠れて、言い終わる頃には路の横に手をついて座り込んだ。

鎧はアーミラのもとまで戻ると槍の穂先で土に文字を刻む。書記体系は依然として古めかしい文体であるが、ここでは口語で表記させていただく。

――既に二日を消費した。可能なら午前にも神殿へ辿り着きたいのだが。

そんな遠慮のない要求にアーミラは青褪める。

「えぇ……。む、無理ですよ……魂を、まだ下に……置いてきて、ます……」

魂が下に残されている。というのは、マハルドヮグに登る者が口にする言葉で、詰まるところ高山病である。高地により空気が薄くなると呼吸が苦しくなり、頭痛や疲労の症状が出るというのは神殿に住む者達にとっては常識であるが、梺の国々には発達した医術は広まらず、宗教的な尺度から解釈されている。それによると、マハルドヮグ山には選ばれた者しか辿り着けず、登るほどに魂を下に残して肉体と離れてしまう。そしてついには歩くこともままならず倒れるという。助けるためにはその肉体を山から降ろし、取り残された魂と合流させること……と、このようにして解釈されているのである。古くから言い伝えられる経験則に基づく民間療法に信仰という肉付けが行われているが、アーミラはそれを信じていた。一方で神殿付きの鎧は高山病というものを理解しているのであった。

鎧はつま先で土をならして文字を消すと改めて彫り刻む。

――魂は肉体から離れたりしない。問題ない。呼吸を深く意識しろ。

そのように伝えると冷徹にアーミラの手を取り、立ち上がらせる。アーミラは疲労から足の踏ん張りが効かず情けない声を出しながらふらついた。そして盛大にため息を吐いて愚痴をこぼす。

「もう……あなたは魔導具の割に人間らしくて、変な感じです……止まれと言ったら止まってほしいんですけど……」

――俺は俺を魔導具と定義し、そしてその価値観を他者と共有している。

「なにを言っているのか……そもそも魔導具って魔導回路の機巧ですよね。ちゃんと受け答えできるなんて、まるで思考する……心があるみたいじゃないですか?」

苦しそうに膝に手をついてアーミラは言う。皮肉ではなく本心であった。項垂れた視界に槍の穂先が返答する。

――対象に心があるのかどうかについて、それは観測者側の主観に依存するだろう。その場合、俺が人であるか。ではなく、君が俺を人と見做すかが重要だ。

その言葉を読んでいるかどうか、アーミラは地面を見つめて荒い呼吸を繰り返す。垂れそうになった唾を飲み込み、ちらりと鎧の手を見た。旅立ちの日、つまり二日前のあの日、迎えに来た鎧の手は何者かの返り血に濡れていた。

鎧には口がない。故に何があったのかを語ることもない。そしてアーミラも問いたださなかった。しかし、推測するにあの返り血は敵を殺めたのだろうと考えていた。私が継承者に選ばれたときに現れた陣……それは敵からしてみたら脅威を報せる合図に他ならない。おそらくはあの夜、鎧は私のもとに現れ、無事を確認すると闇の中に身を潜めて敵の凶刃を払ったのだろう。――と、アーミラは考えていた。そして事実はそのとおりである。

鎧は休息を必要としないため、次女継承者である彼女から片時も目を離さず、足音一つたてない兇手を一つ残らず召し取っていたのだ。

そうしている内に呼吸も整い、高山病の初期症状は軽減した。彼女の言うところの『置いていった魂』が遅ればせながら山路を辿り肉体に追いついてきた。興味は依然として鎧へ向けられているが、口を開くより先、鎧は休憩を切り上げにする。

――俺の背に乗れ。神殿まで運ぶ。

鎧はしゃがみこんで指先でそう書いた。アーミラは恥じらいから断りを入れようとするものの、最終的には鎧の背におぶられることになった。楽ができるなら助かるというのが正直なところで、梺の路は舗装されているとはいえ左右は針葉樹林が広がっており二人の他に人の往来はない。乙女の体を触れさせることについては、この男は魔導具であるとして折り合いをつけた。なんとも都合のいい解釈である。

「あなたの名前ってあるんですか?」

鎧の背中に乗り、まわされた腕に膕を乗せて身を預けるとアーミラは問う。鎧は上体の重心を前傾にしてアーミラを支えると器用に槍を手繰る。歩きながら一文字ずつ、地面に書き記していく。

――ウ、ツ、ロ。

「ウツロ、うつろ。……もしかしてそれって空っぽの鎧だからですか? 賢人種の書体に当てはめると『虚』と書きますよね」

鎧は何も聞こえていないふりをして返答をしない。歩きながら文字を書き記すことが面倒なのだろうか。怠惰を表現するその行動の人間臭さにアーミラはますます興味を示して目を輝かせた。面倒を厭うなんて……これほどまで血の通った魔導具を作り出す技術が神殿にはあるのだろうか。

「ね、ねえ、ウツロさん。貴方は誰に作られたんですか? 故郷はどこです? 一番古い記憶はなんでしょう?」

相手を魔導具と見るとアーミラの人嫌いは鳴りを潜めてずけずけとまくしたてる。神殿に向かう緊張を紛らわせたいのか、あるいは旅立ちの昂りが影響しているのかもしれない。

ウツロはちらりとアーミラの方を見ると、思案げに前を向いてぼんやり歩き続ける。先程の無視とは違い、返答に困っているような、言葉を選んでいるような間が続いた。そして、「先代ノ忘形見」と、穂先を走らせる。

「え……」アーミラは書き残された文字が後ろに流れていくのを目で追って読み返す。「確か、二百年ほど昔……でしたよね」

にわかには信じられないことだが、しかし先代の忘れ形見……それならばこの異質な魔導具の存在にも納得できる。と、アーミラは考える。深く追求したい気持ちを抑えて次の返答を待つ。鎧は「ニホン」と書き、間をおいて「フメイ」と書いた。

「ニホン……それが、故郷ですか? 聞いたことはありませんが昔はそんな名前の集落があったんですかね」アーミラは独り言のように呟いて推理するが、鎧はそれについて反応しない。

「フメイ、記憶は不明……。ですが貴方は四代目継承者を見たことがあるはずですよね」

鎧は頷く。

「先代はどのような方でしたか?」

鎧は黙ってアーミラを見ると、背負い直して前を向いた。どことなく機嫌を損ねたような気がした。心があるのかないのかはわからないが、鎧が先代によって生み出され、今ここにいるということは、先代の死を見届けたのだろう。やはり踏み込みすぎたのだ。アーミラは不躾にあれこれと聞いていたことを反省し黙って背中に揺られることにした。

前方から後方へ流れていく針葉樹の景色。気温を高めていく山の気候。たゆみのない律動に揺られ登坂する景色に代わり映えはなく、その内にアーミラは瞼が重くなっていく。

うとうとと舟を漕ぎ出して、意識の舫いを解くと夢の中へ落ちていった。

❖

ガントールが単身、三代目国家ムーンケイの国境を跨いだのは鎧が二代目国家入りした時分よりも先のことであった。

崖がちな傾斜のきつい山肌に拓かれた蜿蜒たる路、本来であれば時間を要する道程を、彼女は一足飛びに跳躍して、『降りる』というよりも『落ちる』ようにムーンケイに辿り着いた。彼女の移動方法は尋常ではない。女神の継承、そして獣人種の血。その二つが彼女にこの跳躍を可能にしていた。

ムーンケイは神殿から南西に下った山嶺の中腹にある卓状地周辺に築かれた国家であり、安定した鎔鉱炉を常時操業し金銀銅と貨幣の造幣を一任されている。主に賢人種が多く住む都市である。また、卓状地の首都周辺を『上層』、卓状地の下の街は『下層』と区分されており、刻印が現れたのは距離からして下層であるとのことだった。ガントールはずれた背嚢を背負い直すと、改めて方角を確かめる。目的地の方角に目星をつけると黒染の長衣に笠を被って先を急ぐ。

「これがムーンケイ……これが内地か……すごいな……」

神殿からムーンケイへ辿り着いたガントールが、初めて訪れる都市の様相に思わず零れ出た言葉だ。

造幣操業により燃え続ける焰と、魔呪術の研鑽による文明の混淆する様は圧巻。磨き抜かれた金物に炎の揺らめきが煌々と街を照らし夜闇を隅に払い退けている。夜半にも関わらず賑わいを見せる市場はいつもこうなのか、あるいはこの日が特別なのか、往来が激しく人でごった返しており、手練の戦士や術師が一級の品々の真贋を見極めようと忙しない。彼等は前線へ向かうものか、或いは帰還した者達か、鋭い目つきと剣幕で店の者相手に値段の交渉をしている声が賑わいの中でよく聞こえてくる。相手に立つ店番も慣れたもので、傷があればその石は正真正銘の天然物の証拠であるだの、魔導書が古びているのはそれだけ重用されたということだの、涼しく受け流している。通り過ぎざまに聞き流しているガントールにはどちらが正しいかはわからない。

マハルドヮグ山脈から南下した山行はムーンケイの卓状地を迂回して下層に続き、海峡に途切れた港湾都市は一代目国家アーゲイへ続く海路を擁している。その海域の間に点在する島嶼部こそガントールの向かう目的地だが、彼女は卓状地の迂回を考えてはいなかった。山の断崖と同じように、この街を突っ切ってしまえば早いという算段だ。

先を急ぐと決めていても、やはり道中腹は減る。ここまでの道で十分に時間と距離を稼いだのだからと、休憩がてら歩を緩めて物見遊山に街を逍遥する。外套に身を包んで身分を隠しているため傍から見たら旅人にしか見えないだろう。手頃な飯を探して露店を冷やかしては目についた炙り肉の串を買うと、次はどの露店へ行こうかとふらつきながら一口頬張る。

活気のある露店に雑多な往来、のべつ幕無しと耳につんざく人々の声……宵の縁に灯る灯籠は鎔鉱炉から噴き出す焔に似て活気がありこの街の生命力を表しているようだ。そして行く先には仲間との出会いが待つ。ガントールの心は浮足立っていた。

そして串を平らげて市場を抜けた上層の崖際、そこから下層を一望すると、星空を地上に再現したかのような街の景色が広がる。

「これは……」ガントールは言葉を失う。

まさに地上に再現された星空。その小さな輝きの一つ一つが魔鉱石に燈された灯りであり、その数だけ人の営みがある。下層でもこれほどまでに魔導具が普及しているのなら、やはり魔呪術の研鑽が日夜行われているのだろう。流石は賢人の都。

眼下の絶景を眺めてガントールは歳相応の態度で目を輝かせた。吸い込む空気は立ち昇る火の粉に熱気をはらんでいて気を昂ぶらせる。ガントールはこれまでの疲れも忘れ、唇を舐めて口角を吊り上げると、卓状地の崖際から下層を眺め下ろして飛び降りた。

ガントールが向かった下層、島嶼部への航路が繋がる港湾では、上層の炉にも負けぬ喧騒と賑わいを見せ、まさにその只中にこそ三女継承者はいた……いや、待ち構えていたのだった。

❖

三女継承、チクタク・オロルがこの港湾に足をおろしたのは同日の夕暮れ時であった。彼女はまるでこの日が来ることを予知していたかのように落ち着いていた。

手袋を嵌めた自身の掌に視線を落とすと物憂げにしばし見つめ、顔を上げると海凪の向こう、生まれ故郷の諸島を目に焼き付けるように眺める。その顔は面映ゆく望郷に思い馳せるには厳しい視線で、怒りさえも滲んでいるように見えた。

島は夕日を背に逆光が照らし、黒く陰り輪郭を描く船が波の随揺られながら帰っていくのが見える。帰らないのは己だけだと心に決めて、オロルは港湾を歩き出す。沈みゆく西日の鋭いきらめきに耳飾りが反射した。

彼女が纏う外套は首を通すだけの造りで丈も短く袖もないが装飾は隙間なく曼荼羅模様に埋め尽くされており、広がった裾の内側には前掛けが揺れている。冷徹な印象を持つ金色の瞳は世界を見定めんと油断がない。

白っぽい衣装に対してそこから覗く素肌は夕日に濃い褐色を照り映えて、背丈も十を数える程度に見えた。この上背の小ささと琥珀を焦がしたような肌の色は賢人種の血特有のものだ。その肌の上には赤土の泥を塗っている。民族的な頬紅は賢人種の中のさらに一部族に属する出自の者であることを示す。

そんな少女の姿はどこか斜に構えたような出で立ちで物怖じがなく、肝が座っているような印象がある。腰に手を当てて港を歩き、口元には小癪な笑みさえも浮かべていた。短く整えられた髪は瞳と同じ金色で、潮風に撥ねた癖毛を踊らせている。

彼女は下層の街に入るとすぐに雑多な人の波を潜り抜け、教会堂まで辿り着くと司祭に対して手袋を外してみせた。それだけで身分の証明は事足りた。司祭は伝え聞いていたものよりも強烈な継承者の到来に、驚きと畏怖の綯交ぜになった面持ちで歓迎した。

その後、急拵えの宴席が野外に設けられた。儀式めいたものではなく、オロルがこの場にいる間だけでも言祝ぎの体裁を整えようと司祭が人を集めたのだ。噂を聞きつけた下層の住民たちは継承者の姿を一目見ようと駆け寄り集まり、教会から広場までの道という道は人で埋まった。

教会前に設置された玉座に鎮座するオロルは既に片足の靴を脱いで膝を立てると、肘を乗せて寛いでいた。司祭の大時代的な歓待と大仰な挨拶を前にしてもまるで言葉を知らない猫のように、いっそふてぶてしい程に視線を跳ね返している。崇め奉られて当然という態度は堂に入ったもので、そこに演技然としたものもなければ気負った背伸びもない。そうして、女神としての威厳を発揮しながら、供される酒食にこれ幸いと箸をつけ夕餉にありつけるのであった。

腹くちくなり夜が深まった頃、下層へ降りてきたガントールが人集りの中を掻き分け、その中央に坐す娘を見つけたときに始めて継承者二人が出会った。

「はじめまして」ガントールは高台に据えられた玉座に座る賢人の少女に声をかける。

オロルの方は声をかけられる前からガントールを見つめていた。その者が待人であると悟り顔を向ける。毅然と見つめ返す少女の顔は年相応に可憐で、丸みのある頬の輪郭にあどけなささえも感じさせる。ガントールはふと、首筋にかけて襯衣の陰に消える蜘蛛の糸のような筋が目に留まるが、言葉を継ぐ前にオロルが口を開いた。

「……長女継承者じゃな」

いやに古臭い言葉づかいだ。ガントールは片眉を吊り上げる。若い少女の口から老婆の様な訛り、だというのにそれが様になっているとも感じられた。小さくもどっしりと構えた彼女の悠然とした雰囲気は、精神的な成熟によるものだろう。

「わしの名はチクタク・オロル。呼ぶときはオロルで良い。察する通り、三女継承者じゃ」

息を吐くついでのように間延びした、しかし油断ならない気配を纏ってオロルは名乗った。射抜くような金色の瞳が脂下がった笑みを浮かべて、遠くを睨む夜鷹を思わせる。ガントールはその瞳を見た時に得も言われぬような感覚で腑に落ちた。なるほど、これは生き残るだろうな。

その直感は前線に向かう者の目利きのようなもので、つまるところ互いに会話を交わしただけでおおよその力量を推し量ったのだ。ガントールの内に漠然と抱いていた不安はここで随分と晴れた。内地に継承者が現れたのだから、前線の厳しさとは無縁の、もっと軟弱な者が現れるのだろうと覚悟していたが、いま目の前に居るのは少なくとも肝の座った賢人である。祝祭の主役として祭り上げられて尚、玉座に悠然と腰を落ち着かせ、手には酒の入っていたであろう杯を乾かしている。

一方でオロルもまたガントールを値踏みするように不躾に眺めていた。笠と長衣に隠しているが、朱い髪に緋色の瞳。対の頭角を備えた天を衝くような獣人種の女。もとよりその者の存在は誰もが知るところで、当代唯一の継承者として嬰児の頃より広く膾炙している。

「それではよろしく、オロル。私はリブラ・リナルディ・ガントール。ガントールと呼んでくれ。前線出征を前に君達継承者を迎えに来た」

そう言って握手を求めて右手を差し出し、オロルがそれに応じると、握りあった腕に対して眉を顰めてから言の葉を継いだ。

「『君達』? わしの他にも……つまり次女も揃ったのか」

「ああ。隣国ナルトリポカでも魔術陣が現れたんだ。そっちには別の者が迎えに行ったよ」

「ふむ、内地か。であれば襲われている可能性は低いが……いや、ナルトリポカとなると油断はできんな」

「こことは違って農地だからな。まあ、迎えのものも油断する性分じゃないし、心配はしてないよ」

「お主がそういうのなら抜かりはないのじゃろ。とはいえ、肝心の継承者が腑抜けでなければよいがのう」

オロルは自分も内地生まれであることを棚に上げてずけずけとそんなことを言う。ガントールは笑うところなのかどうか眉を困らせた。そして思い出したように手を叩いた。

「おっと、刻印を検めるのをすっかり忘れていた」

三女継承者の纏う雰囲気に今更疑うつもりはなかったが、むしろこれで偽者ならば大したものだ。と、ガントールは玉座の傍に膝をつくとあぐらをかいてオロルを正面から見上げる。

「人前で悪いが見せてくれないか?」ガントールは気安く言う。三女継承者の刻印は服を脱ぐ必要もなく確かめられることは事前に承知していたのだ。

「ふむ、まあ出し渋るものではないわな」

そう言ってオロルは手袋に手をかける。周りで銘々酔いどれの者達が俄に色めき立ち始めた。刻印をその目で見ることは今を逃せば一生ないだろう。ガントールは喧騒のただ中で努めて冷静にオロルを見守る。その後ろで司祭は一人固唾をのんで身をこわばらせていた。彼は一度刻印を見ているはずだ。なぜ緊張しているのか……ガントールはその妙な気配を背中に感じながらもさして気に留めなかった。

オロルは視線が一身に集まることを煩わしく思いながらも手袋を取り去る。その白い手袋に隠されていた素肌は……いや、なんだこれは……ガントールは一変、先程までの笑みも消え表情を曇らせて視線を厳しくした。

露わになったその両掌、手首から先はどちらも同じように引きつった膠原質の皮膚が爛れて硬質化している。蝋で固めたような独特の艶があり、血の透けた赤紫色をしていた。爪は赤黒く、節くれだった指は関節ごとに裂け目が開いて、荒れた木の枝か鳥の脚を思わせる肌である。

ガントールは思わず息を呑んだ。人の肌とは思えない異様な手――。先程まで気炎を吐いて心地よく酩酊していた者達も、三女継承者の娘の手袋の下の手が予想外に仰々しく痛々しい傷痍であることに肝を冷やし、畏怖の念とともにたじろいだ。

司祭の横腹をつつく男は「印ってのはこんなもんなのか」と声を潜めて訊ねる。司祭は曖昧に首を傾げるばかりである。無理もない。司祭もまた人生で初めて出会う継承者なのだ。

「ガントールよ、お主が刻印を宿したとき、痛みはあったか?」

不意に問いかけたオロルに対し、ガントールは我に返って答える。

「あ、ああ……無かったな。産まれて間もないから記憶がないだけかもしれないが」

「普通はそうなのじゃろうて……わしはな、痛かったぞ」

天蓋のようにオロルの全身を覆っていた外套が裾から捲られると、隠されていた襯衣一枚の体を見ることができた。襟から覗く首筋や裾から出た上腕のから伸びる筋は、それぞれが至るところで収斂し、ある種の葉脈か血管のように皮膚の上を走り紋様を構成する。その筋が繋がる果ては全て掌に帰結していた。両掌には刻印の上に刻印が、自傷行為のように幾重にも重ねられてしまっているがためにもはや何が描かれているのか判別がつかないほどだった。

「刻印現出は三度だけだったはずだ」ガントールは断ずるように言った。「その火傷みたいな手は、三度繰り返されただけでは足りないくらいじゃないか……?」

「そうじゃな」オロルはさも当然と答えて続ける。「お主が選ばれたとき、次女と三女は現れなかった。そうじゃろう?」

ガントールは首肯する。

「それから十年、二度目の魔術陣が空に現れた」

ガントールはまた頷く。

「その時わしは選ばれたのじゃ」

「まさか、それならなぜ――」

ガントールは膝立ちになって食い下がる。が、オロルはそれを遮った。

「すぐに消えてしもうたのじゃ。

わかるか? 選ばれたはずが次の瞬間には力を失う、この腹立たしさが……」

オロルは変わらず玉座に寛いでいるが、語調には忌々しい怒りが漏れていた。しかしその怒りも鳴りを潜めて続きを語る。禍々しい手指を見せびらかしながら。

「先代から数えて二百年の節目……継承者が選ばれるのならばこのわしが相応しかろう。例え次女継承が現れずとも、三女継承は賢人種から生まれる……それはわし以外にありえん。じゃが、運命はそうならなかった。

ならば運命を捻じ曲げるまでよ。何度でも、何度でものぅ」

「だから自ら迎えに行った」と、オロルは平然と言う。自ら組み上げた魔術陣によって一人、繰り返し三女継承の力をその身に宿すために研鑽を行った。

「じゃが、結局は失敗した」

その身に三女神の力を宿そうと試みる度に掌は爛れ、癒えるのを待たず傷の上から次の陣を刻む行為は手全体を変質させた。手の甲から指先まで傷痍は拡がり、本来持っていた柔らかな乙女の肌は変色し関節のささくれた硬い鱗状に変異した。

言わずとも継承者の能力は容易に再現できるものではなく、文字通りの奇跡。神の力なのだ。たとえオロルが優秀であろうと、自らの手で神の力を欲したところで奇跡が手に入るわけはない。彼女は禁忌を冒し、文字通りその手を汚したのだ。

そうして全てが失敗に終わったとき――正確にはオロルの万策が尽きたわけではなく、次の試みを思案する間でしかないのだが、少なくともこれまでの試みが全て失敗に終わったとき――その日がやってきたのだ。

オロルの話を聞き終え、ガントールは掛けるべき言葉を探していた。

禁忌と知りながら強行する執念。

変質することすら顧みない狂気。

そのどれもがガントールの理解を超えていた。

言葉が出ない長女継承の姿を見て、オロルはどこか満足そうに目を閉じる。その時、遠巻きにいた民衆がそぞろにざわめき、どこかひやりとした塩風が香った。海の匂いだ。

「……なにか来た」

ガントールが暗闇を警戒すると同時、誰かの叫びが場を凍りつかせる。

『トガが出たぞ!!』

けたたましく鐘を打つ音が辺りに響き、家の中にいた者達は血相を変えて外へ逃げ出す。警鐘は警鐘を呼び、ラーンマク一帯へ広がった。駆け出す者は一心不乱の有り様で、宴の席も構わず蹴飛ばして、転がった杯のがらがらという音にいっそう驚いて悲鳴をあげ振り返りもしない。

ガントールとオロルは人波を見送り、さてと互いに目配せした。

トガが出た。新たな継承者、オロルを狙う敵が現れたのだ。

「話は後だ、ここは私に任せてくれ」ガントールは杯をぶちまけて立ち上がる。

「わしに護衛なぞ必要ない」

「戦う気か?」

「当然じゃ。さもなければこの腕は切り落としたほうがましじゃろうて」

オロルは玉座の上に立ち上がると敵の姿を探した。先程までの酩酊もどこ吹く風で、その瞳に揺らぎはない。

遠方を睨み呟いた。

「手負いじゃな」

「視えるのか?」

ガントールの問いに答える代わりに、オロルはトガの状況を伝えた。

「背中に漁船の銛が突き刺さっておる……空の陣を頼りにわしを追ったか、最初は島を襲い、その後にここへ来たようじゃな。さっさと片付けるぞ」

オロルが指をさしたのは通りの先の暗がりだった。潮の臭いを纏う敵の影をガントールも認める。ムーンケイ下層と島嶼部を結ぶ港から現れたそれは、里に迷い込んだ熊のような姿だった。ただ、その大きさは熊の倍はあるだろう。ずんぐりとした巨体はこちらに向けて頭を下げてのそりのそりと四足歩行で近付いている。弓なりになった背の頂点は、通りに並ぶ家々と肩を並べる程だ。人気のなくなった通りを自身の縄張りであるかのように悠然と歩いている。全身の体毛は重くじっとりと濡れていた。

「あの図体で港の櫓が鐘を鳴らしてないってことは、海に身を潜めて来たのか……」

「まさか」オロルは鼻で笑う。「隠れる場所もないじゃろうて――」

オロルの言うとおり、この魔物は忍び寄るような狡猾さを持ち合わせてはいないように見えた。空に現れた魔術陣を目指し愚直に島を襲い、既にオロルが本土へ渡ったと分かれば臭いを頼りに港を目指したのだろう。

濡れているのは海水のせい――だけではない。海水と、血に塗れているのだ。

道中に立ちふさがる命も、逃げ惑う命も、見境なく食い散らかしながらこいつはここに現れた。ガントールは扼腕して奥歯を噛みしめる。この塩辛く饐えた臭いは貪った罪の残り香か。

オロルは飄々と続ける。取りこぼした命を振り返ることなく。

「――さて、わしの初陣じゃ。見事に華を添えてみせい」

ガントールは目眩がする程の激情を覚えながらも己の不覚を律する。オロルの無情なまでの切り替えの速さは共感できないが、判断の誤りはない。重要なのは今これから犠牲者を増やさないことだ。

敵を眼前に対し、油断なく外套を脱ぎ捨て、ガントールは背剣していた得物を構えた。鈍く金色に煌く剣である。

その剣は鋒が平たく刃を設けていない特殊な代物だった。突き刺すことができない剣――本来戦闘用ではなく、罪人を裁く斬首に用いる振り下ろすことに特化した剣――これこそが長女継承者に与えられる神器、天秤である。

敵は咎と呼ばれる存在で、その外見はてんでばらばらな獣の四肢を寄せ集めたような魔物だ。その姿に種としての規則性はなく、あるものは狼、またあるものは烏のような姿をしている。その大概は出来損ないのような醜い外見であり、冒涜的ともいえる姿である。

今、ガントールとオロルが対峙しているものもまた尋常ならざる化け物に他ならない。

山の稜線のように盛り上がり丘を作るトガの背筋には脊椎らしきものが露出しており、頭部から骨盤を繋ぐ背骨が黒い毛並みの上から甲羅のように覆い被さっている。白い肋骨と黒い毛皮が縞模様を描き、その上から篝火を朱に照り返して、二人の前に立ち塞がる檻のようだった。

発達した前脚は丸太のように節くれだち、捻じくれた鱗が棘のように変質している。後ろで揺れる尾部は全長の半分を占めるだろうか。形状は平たく、鰭の役割を果たすのだろう。海を渡って来たのなら、その尾鰭の筋力は陸に上がってなお猛威を奮う得物と視えた。まさしく巨大な斧だ。

しかしオロルが手負いだと指摘した通り、その背には数本の銛が深々と突き立てられており、もはや背鰭と同化している。血は止まっているらしく、トガは痛がる素振りもない。太い首に支えられた強靭な顎が涎を垂れ流しながら憤怒に牙を剥いている。

血走った形相はひっくり返った白目のままにオロルを射抜いている。昼の魔術陣現出から島嶼部を狙い、ここまで追いかけてきた執念深さはかなりのもの。ガントールは深く息を吐き、酔いの残滓を確かめた。油断できる相手ではない。

「け、継承者様、急ぎ避難を……」

青褪めた司祭がこわごわ言う。

「阿呆を抜かすでない。女神の地位は奉られることに非ず。お主らこそ離れろ……ここはわしらの領分じゃ」

オロルがぴしゃりと言い捨てると男はこれ然りといった顔をして、ためらいながらも恐れをなして逃げ出した。若い女が魔物と対する道理はないが、それが継承者であるならば話は別だ。

先程までの人集りは蜘蛛の子を散らすように捌け、後には二人の女と一匹の化け物が残された。

先手を仕掛けたのはトガの方、オロルが玉座の階段を降りて間合いを詰めるとき、軋む足場に意識を向けて僅かに瞳が爪先に向けられた。しびれを切らしたトガはそれを好機と見たのだろう、土を蹴り、雷のような勢いで飛びかかった!

だが実は、オロルは誘いこんだのだ。わざと視線を外してトガに間合いを詰めさせた。手練であるガントールにはそれがわかった。初戦とは思えぬ豪胆な罠。オロルは外套の内側に包み隠した手に呪力を練り、後の先を取らんとする。しかしトガとの距離が近い。オロルの経験不足か、それとも慢心か――ガントールには、彼女がわずかに間合いを誤ったように見えた。

「まずい……!」

思わず声を漏らすガントール。助太刀に入る余地はない。そして誤算だったのはトガの持ち合わせた武器を見誤っていることだった。

トガが持ち合わせている兇器は逞しく棘に覆われた前脚でも、巨人の斧のような尾部でもなかった。背に露出している白い脊椎のようなものこそが真の兇器であった。

それは毛に覆われた背中から剥がれるとまるで巨大な鋏のように開かれ牙を剥き、オロルの小さな体に喰らい付かんとする。不覚を許したオロルの首元に牙が触れる刹那、一閃。

不意の光にガントールは思わず目を瞬くとオロルの安否を見定める。その光景に違和感を覚えた。トガと相対していた賢人の姿は先程までいた場所から消え、明後日の方に、まるで最初からそこにいたかのように佇んでいた。

一方でトガの方は遅れてうめき声を上げた。鮮血がトガの巨躯のいたるところから吹き出している。背中からは堰を切ったように血を噴いていた。大きく開かれていた鋏の動刃――つまり上顎が大きく欠損していた。

オロルは足元に転がったトガの顎骨を見下ろすと、しゃがみ込んで血溜まりに両手を浸した。ガントールは怪訝に思う。あいつ、何してるんだ……!?

一方で背中を断ち切られたトガは何とか体勢を立て直す。痛みに興奮しているのか地団駄を踏んで転がると勢いよく建物にぶつかり篝火を押し倒した。ぼうっと盛大に火の粉が舞い、息吐く暇もなく弾けるように炎の中から飛び出す。狙いは未だオロルである。隠し玉の兇器を失ったとて、トガにはまだ斧がある。爪もある。

継承者を引き裂くべく二度三度と前脚を振り回して襲い掛かるが奮闘虚しく空を切る。その時のオロルの身のこなしにもガントールはやはり目を疑った。

早すぎて見えないのだ。

まるで現れては消える幻のようである。

トガの爪がオロルの額に届く、頬を引き裂くその次の瞬間、爪は虚しく空振り土を踏む。攻撃が確実に届く筈なのに刹那には避けられている。トガは歯痒さに唸り声を響かせると力技に頼りだした。

前脚を軸に身を捩り、渾身の力を持って巨大な斧を横一文字に薙いでみせた。

「オロル!!」思わずガントールが叫ぶ。

膂力を存分に奮う薙ぎ払いが疾風を生み出し炎が吹き飛ばされる。ぶおんと耳朶を打つ轟音と共に一帯の瓦礫は押し出され、散った火種が一層勢いを強めて火の気が辺りを囲んだ。薙ぎ払いの一閃には強かに肉の爆ぜる音がして、血飛沫がガントールの体を濡らす。揺らめく篝火が鉄臭い煙を昇らせて消えてしまえば決着は闇の中に紛れてしまった。

しばらくして、灯石と火勢を失った瓦礫の薄闇の中でトガの雄叫びが響もした。

すわやられたか!? ガントールの背筋が寒くなる。しかし――

「勝負あったぞ」血煙の中から、呑気な声が響いた。

オロルはトガの全身全霊を持って繰り出した薙ぎ払いを前に回避動作をとってはいなかった。ガントールは見ていたのだ。今度こそ確実に屠られる……そして肉の爆ぜる音を聴いた。噴き出す血を確かに浴びた。

血煙が私雨のように一帯を濡らし、視界が晴れると、そこにオロルは立っていた。一歩も退かず、立っていた。その向こう、トガの太く発達した尾は千切れて転がっている。

「なんで……」ガントールは声を漏らす。オロルが無事であることが、喜ぶよりも先に不可解であった。「どうやって……!?」

オロルは不敵な笑みを浮かべると人差し指を立て、自分の口元に近付けた。ガントールの疑問など野暮だと言うように。

「わしの名はチクチク・オロル・トゥールバッハ。時を司る三女継承者……わしは決して、傷付かん」

オロルの静かな勝ち名乗り。その血に濡れた指先にこそ、あの一合を分かつ手品の種があった。牙を失い、斧を失ったトガは自らの鮮血に溺れ、鼻から血の泡を吹きながら尚もオロルに襲い掛かるつもりでいる。もはや脅威ではないその敵を前に介錯に立つオロル。ガントールは見守る。

トガは息も絶え絶えに、よろけながら勢いをなくした前脚で飛びかかる。というよりも、後ろ脚で立ち上がり、万歳の体勢で倒れ込むようだった。瀕死でありながら尚襲いかかる敵意はどこからくるものなのか、あるいは理性などとうに捨てたのか、ガントールは愚かしくも哀れにさえ思った。とはいえオロルの身の丈をゆうに超える巨体である。のしかかられるだけでもひとたまりもないだろう……もちろん、攻撃が当たるならばの話だが。

オロルは軽く握った右手を前に掲げる。

そして親指に引っ掛けていた四本の指を弾くようにぱっぱと開いた。血塗れの指先が飛沫を飛ばし、霧状の血液が舞い、空中に静止した。オロルが時を止めたのだ。

のしかからんとするトガを待ち受ける細かな飛沫の粒一つ一つが針のようにその身に突き刺さる。剣閃を防ぐ丈夫な毛皮をすり抜けて、厚い皮膚に極小の飛沫が針のように沈み込むとすぐに激痛が全身を襲いトガは断末魔をあげる。思わず身を攀じるが、体内に埋め込まれた飛沫は時を止めたまま動かない。トガは激痛の最中苦しみ悶えれば悶えるほどに肉体を掻き乱され、虚しく命を落とした。オロルがトガの尾を切り飛ばした手品の種も同様の術を行使したのだろう。

「希う果てに齎された……やはりわしは相応しかったのじゃ……」オロルは独り言のように呟く。

ガントールはそんな三女継承者の姿を前に静かに身震いした。それは司祭たちが感じた畏怖の念と同じだ。

オロルは既に完成されている。

そして少しだけ壊れてもいる。

間違いなく戦力にふさわしいだろう。些か容赦がなく陰惨ではあるが、待ち望んでいた三女神の末の妹との邂逅に高揚していた。

一方のオロルは、まるであくびを噛み殺すように眠たげな声で続けた。

「さあ、では改めてこの刻印の真贋を検めよ」

ガントールは促されるままに傍へ寄り、オロルの掌にそっと手を添え、視線を落とす。傷だらけではあるが、戦闘後の今なら魔力が残光となって残っているのではっきりと見える。

そこには精緻な紋様が小さな円環を象り、それぞれが互い違いに組み合わさりながら大きな円環の中に納まる精巧な紋様が描かれていた。篝火の消えた夜の薄闇の中で燐光を発し、手首の方へ伸びる鎖状の筋が螺旋を描きながら肘へ続いて襯衣の袖の内側へ消えていく。

なるほど、真贋。間違いはない。皮膚の奥にあるいくつもの失敗は積み重なって階層をつくり、膠原質の透けた掌に埋め込まれている。一番上に刻まれた印こそ、代々受け継がれた三女継承の印そのものに違いない。たとえ躰にいくつ偽物があろうとも、いや、偽物に塗れているからこそ唯一光を放つものが際立つ。彼女は紛れもなく、本物の三女継承者だ。

❖

三女神の継承者は、その名の通り三柱の女神になぞらえ、それぞれの力を継承する存在である。

それについては当代も例外はない。限定的な言い方をしたのは、当代は、先代の刻んできた歴史と比べると例外が多いためである。

初代から三代目までの継承者はそれぞれが一人ずつ、百年周期で現れた。初代は獣人から戦士が、次代は魔人から魔術士が、三代目は賢人から呪術士が、といった具合である。故に神殿側は前例を持たず対応は後手に周り、継承者に対しての待遇処遇を決めかねていた。ただ一つ確かなのは、百年周期であるという事実のみだった。

四代目継承者からは、獣・魔・賢人種からそれぞれ一柱ずつ、同時に生を受けるようになった。この異例の変化により神殿は本格的に介入を始め、刻印を持つ娘が誕生した際には嬰児のうちに親元を離れ、神殿に預けられることとなる。

刻印を宿す娘は女神の地位に就き、天帝と同格として招かれる。物心がつく頃になると戦術や規範、その他のいっさいについても学び育てられる運びである。五代目も当初はその流れを汲むはずであった。

しかしこれまでに語られたとおり、当代が現れたのは二百年経ってからのことだった。一代分の空白がある。そして娘は長女継承のみ順当な手順を踏み、次女と三女には突然刻印が現れた。

継承者については未だ謎が多く、この不可解な出来事も今の段階では神の気まぐれと片付けるのが精々である。一つ言えるのは、アーミラを除く残りの二人もまた旧知の仲というわけではないということ。

時を別にして、それぞれがそれぞれの門をくぐり、動き出した運命の渦中に身を投じているということである。

「ほう……ここか……」

閉じ合わされた門扉の前に二人の女が立っていた。オロルとガントールである。

二人は咎を討ち取った初陣の後、一夜を明かして朝霧の立ち込める薄闇を駆け、ムーンケイ下層から北上しこの山の頂に辿り着いた。オロルにとって初めて目にする神殿の門扉は分厚く重厚な造りで、表面は石の削り出した荒い肌面が結露に光っていた。その冷たくざらついた感触を掌で確かめると言葉もなく感慨深い思いが湧いて真剣な表情になる。後ろで見守るガントールはさも満足そうに腰に手を当てている。視線はオロルから流れて眼下の地平を眺めると、今度はオロルが振り返ってガントールの背中を見つめた。

その姿は獅子か麒麟か、物言わず構えているだけだというのに、腰や脚にすらりと竹のようなしなりがあって、朝日を望む横顔も凛々しく晴れ晴れとしていた。女の目的は端から護衛ではなくこの景色を眺めることであるかのようだ。

マハルドヮグ山の頂に佇む神殿はようやっと朝日に照らされて白く煙る靄を溶かしているばかりだというのに、その女は鶏も鳴かぬ時分から溌溂とした目を滾らせていた。今日という日に焼べられた暁にも劣らぬ、燃え盛る緋眼である。

「ガントールよ、何を見ておる?」オロルは問う。

「ん? ああ――」

清廉な空気を一息吸い込み、これまでの山行の路を遠望した。朝靄の向こうで朝日を浴びる峠の街は遠く小さく、吹き溜まりの塵のようにしかみえない。さらに果ての果てを見晴るかすと砂塵と戦火に暗く濁った世の果てがあるはずだ。たとえ見えずとも、地平の向こうであろうとも、それでもガントールは誇らしく答えるのであった。

「――故郷さ」

思い馳せる景色こそが前線『四代目長女国家ラーンマク』……己の故郷。

二人は互いに何とはなしに不敵な笑みを作り、恐れるものはないと門扉を開けた。アーミラ一行が辿り着く一日前、継承者二人の神殿入りである。

❖

――キィィィン……。

重い瞼の隙間から覗く視界は薄暗く、聴覚は判然としない雑音を拾う。それは耳鳴りに似た、玻璃ような薄く硬質な響きを持って、どこから聞こえてくるのかもわからないか細い音だった。

「……、ア………ラを……」

雑音の中で男の声。なにやら緊迫した声音である。視界を覆う人影が声の正体か、せわしなく、なにかに追われているかのように落ち着きがない。誰に向けての言葉かはわからないが、視線は私の頭上を見つめていた。場所は室内と見えるが窓は小さく、棚に遮られて射し込む光は埃を照らしている。

私の視界は不意に浮き上がり、男とは別の何者かに背後から手を回され抱きかかえられると、抵抗することもできず運び出される。闇の中へ――

「い……、必ず…………から……」

部屋に取り残された男の声は遠くなり、小窓から射し込んでいた光も届かなくなる。一面は闇に覆われ、唯一感じるのは私を抱えて走る何者かの切迫した息遣いだけ。

揺れる体の平衡感覚が次第に明確になり、真っ黒な視界が白く炙られる。肩を揺らされていることを悟ると、泡沫の夢から意識が覚醒していくのがわかる。

そうか、夢だ。

夢……誰かが私を――

❖

アーミラが目を覚ますと、目の前にはウツロがいた。面鎧の二つの穴がアーミラのことを見つめている。右肩には板金の手が添えられて、アーミラはゆすり起こされていたのだと理解する。なにか夢を見ていたような気がしないでもないが、瞬き一つほどの刹那の時間しか体感していないようにも思えた。疲労のせいか、昨晩の眠りが足りなかったからか、前後不覚に陥るほどに深く眠っていたと知る。

ともあれ、アーミラはついに神殿に辿り着いた。

世界に黄昏を齎すこととなる当代の娘たち。代を数えて五代目の三女神継承者が、今ここに集うのである。

季節は向夏の候。突き抜けるような青空のもと、風は涼やかでありながらもアーミラの額はうっすらと汗ばんでいた。表情は蒼褪めて茫然と神殿の門扉の前に立ちつくしている。頭巾の奥で影を落とす眼窩には涙に濡れた碧眼の双眸が、開かれた門から覗く神殿内部へ視線を注いでいた。

大陸一の標高を誇るマハルドヮグ山の頂に築かれた神殿。朝霧の立ち込める樹林を切り開いた山路を進む尾根縦走を丸二日かけての道程の締めくくりには、低木を抜けて森林限界の領域へと足を踏み入れた。岩肌を見せる山の装いはすぐに人工的な造形を見せて重厚な石積の防壁が眼前に迫る。土をさらって埋め込むように舗装された石畳に導かれ辿り着いた門扉の向こう側、陽に白く輝く玉砂利が敷き詰められた広大な前庭が迎える。いくつか見える石造りの建造物も瀟洒に待ち構えており、アーミラは自身が身を置いていた景色とはまるで違う高潔さを保っていると感じた。そのさらに向こう側には巨岩と見紛うほどの――おそらくは尋常ではない年月と執念によって工匠が彫刻したであろう――三女神の像が悠然と聳え立っている。神殿の中央から三体の女神がそれぞれ下界を見つめ、その一体の視線が丁度彼女のいる所を睥睨している。三体の視線は意図的に三方向に設けられた門を見下ろすように造られているのだが、そんな工匠の意図を知る由もない少女には像の鋭い眼差しが心の奥底を射抜き、拒絶の意志を湛えているように思えて肌が粟立つ。ウツロの背に乗って運ばれた彼女は、その旅程の内に備わるべき実感も、使命を背負う重みも無いまま、夢うつつの内にここまでたどり着いてしまったのであった。「魂を下に置いてきてしまった」とは、まさによく言ったものだ。

門をくぐるどころか後退り、石像の視線が冠木に遮られるとようやく我を取り戻す。今度は恐怖心からか辺りを見回して忙しない。ウツロを見つけると傍によって、まるで「なぜ私はここにいるのだろう」とすっかり怯えているようだった。事実、彼女は怯えきっていた。甚だ情けなくもあるが無理もない、自身が継承者であることを知ったのはほんの三日前に満たないのだから。

――少女の名はアーミラ・アウロラ。魔術の師である老婆との死別から三年の月日が経ち、彼女は神殿に招かれた。

後に災禍戦争の終結を宣言することとなる五代目三女神継承者のひとりである。

いかにも暑そうな青藍染めの法衣に中は釦留めの襯衣と提灯袖の衣。さらに袈裟で厚く着込んでいる。これは道中、略装だったアーミラに対してウツロが正しく着付けたものだった。下は細袴のうえから指貫を重ねて足先は沓が覆う。目深に被った頭巾の内側には長く伸ばした髪を胸元に束ねて重たく結わえている。……陽射しの強さに対して肌の露出を許さぬのは少女の意地や性格によるものではない。

アーミラの隣ではここまでの道中の警護に務めていたウツロが着付けも見届け、出迎えの神人種に交代する形で後を任せた。総勢六名。皆が綿布の白衣姿で、詰襟の釦は一番上まできっちりと留めている。下は厚底の長靴に脚絆を着用しており、並び歩く姿は統率された兵の様相。威圧感に言葉もなく、囲まれてしまったアーミラは目を白黒させて鎧の姿を探し求めた。

神殿での歓待はナルトリポカで経験したものとは趣きが異なり、肩透かしにも少人数のささやかなものだ。とはいえこれはあくまで出迎えに限った話で、後日大規模な儀式が待ち構えている。そんな展望を知ってか知らずか、アーミラはどうしようもなく場違いな気分になり、息苦しさを覚えた。

用意されたこの青い正装だってまさしく「服に着させられている」のが痛いほどわかる。数年前までは汚れの染み付いた襤褸を纏い、荒れた教会堂で饐えた臭いの泥に塗れて生きていたのだから、生まれの身分というものを痛感する。彼女は生まれ持った地頭の良さでもって辛うじてこのめまぐるしく変化する状況を把握していた。つまりは自身の身体に浮かび上がった『刻印』……これ一つで自身の価値が変化したのだと、改めて継承者の重圧を実感することになった。ここまでの道中で両手を挙げて言祝ぐ者達に流されて、内心多少なりとも浮かれていたのかもしれない。だが忘れてはならない。彼らは私を一人の人間として見てはいないのだ。前線に投下される兵戈を物珍しそうに褒めそやしているだけ――それでも。

胸の真ん中、ちょうど心臓のあたりだろうか。アーミラは刻印が宿る瞬間の痛みを思い出していた。忘れることのできない痛み。焼けた刃を心臓に突き立てられたような……焦げ付き、焼き付き、剥がれることのない継承者の証がここにある。

法衣の上からそっと撫でて門へと進む。相変わらず恐る恐る確かめるような足取りで、視線は辺りを見回しては表情を強張らせていたが、それでも故郷を振り返ることはしなかった。

❖

神殿に入ったアーミラは、神人種の後ろについて案内されるがままに歩いていた。その背に声がかかる。

「おーい、そこの青い法衣の方。もしやあなたは継承者ではないか」

声の方へ振り向くと、剣士のような出で立ちの女がずかずかとこちらへ向かって来ていた。敷石の通路を蹴散らすかのように突っ切って、玉砂利を踏む足音をざりざりと響かせる。アーミラは見てわかるほど身を強張らせて声が出ない。問いかけが独り言になったことをさして気にすることもなく、ずいっとアーミラの面前に立ち塞がるとガントールは改めて声をかける。

「やはりあなたも継承者で間違いないな? 私は当代長女継承のリナルディ・ガントールだ。よろしく」

快活かつ友好的な態度のガントール。微笑む視線が今度こそ返答を待つ。対してアーミラは、開いた口が塞がらない様子で自らを抱きすくめてガントールの差し出す手を前にすり足で距離を取った。案内役を担う神人種は最初こそ和やかな笑みを浮かべて二人を眺めていたが、当惑したように笑みが曇る。記念すべき継承者二柱の邂逅……だというのに一体なにを怯えているのだろうか。

「が、が、ガントール……さん……」アーミラは名前を確認する。

「ああ。そうとも」

「……本物が居たなんて」

アーミラの言葉にガントールと神人種の案内の者は首を傾げる。それについてアーミラは説明を付け加える余裕がなかったが、これ程までに驚いているのは、眼の前の長女継承者の姿を知っているからだ。なにより、アダンが毎日鑿を叩いて削り出していた木像こそ、ガントールだったのだ。

「本物というなら、アーミラも正真正銘の次女継承者であろう? 改めてよろしく」

再び握手を求めるガントールに対し、アーミラはなかなか手を伸ばさない。

「あ、えっと……。……わ、わ、」

ガントールは怪訝に片眉を吊り上げながらも努めて柔和に次の言葉を促す。

「わ、わ、私……やっぱり継承者じゃないと思うんです……ひ、人違いというか、な、何かの間違いというか……」

「えぇ?」

ガントールは目を丸くして隣に立つ神人種に視線を送る。人違いをしてしまったのだろうか。しかし、その者はすぐにかぶりを振って答えた。

「人違いでは御座いません。ガントール様の仰言る通り、此方のお方は五代目次女継承者、アーミラ・アウロラ様に御座います」

「でっ、で、でもっ……わ、私、刻印なんてこの前出てきたばっかり……。い、い、言い伝えと違うとお、思い、ます……」アーミラは言いながらますます蒼褪めて、想像するだに恐ろしい先行きへの不安に身を竦めた。

ガントールは「なるほど」と心の中でつぶやくとアーミラの肩に手を乗せた。アーミラは驚いたように肩を強張らせる。小さく悲鳴を漏らしていたかもしれない。まるで捕らえられた兎のようだ。

「刻印については三女も同じだ。言い伝えと異なっているのはアーミラだけではない。むしろ仲間意識すら芽生えるというものだ。そうであろう?」

友好的で屈託のないガントールの言葉にアーミラは僅かながらに警戒心は解れたか、上目遣いに顔をみて、こくこくと頷いた。ずかずかとこちらに迫ってくるときは恐ろしさに取り乱してしまったが、ガントールの二振に届く長身の威圧感は印象を改めて、頼れそうな出で立ちと見ることができた。話に出た三女刻印の出現時期の遅れというのも、萎びた勇気に安堵を与えてくれたのは確かである。が、傍から見た神人種からは、偉丈夫に気圧されて頷くしかできなかったように見えた。

そうして、ガントールに引かれるままに神殿での慣れない一日は濁流のように流れていく。大股で先を歩くものだから、アーミラは雛のように小走りについていくのがやっとである。

嬰児の頃より神殿に招かれた長女継承は勝手知ったる敷地内を闊歩し、「ここが湯浴場だぞ」と指をさすと、ついと指先は流れ、「見てみろアーミラ、あの石像……私より大きいな」なんて暢気に連れ回す。「ここは闘技場、組手をしてみるか? ……冗談だ、なにもそこまで怯えなくても」……などと軽口を叩いているうちに、アーミラも歩調が合い始めていた。

緊張感のない物見遊山な高い背の後ろについて周るうちにアーミラは年頃の少女らしい笑みをこぼして幾分か普段の調子を取り戻した。戦人の装いに怯えていたが、長女継承は獣人種。アダンやシーナと同じ種属であり、慣れてくるとむしろ親しみやすいとさえ感じていた。もしかしたら獣人種というものは皆、心根が暖かなのかもしれないと認識し始めていた。

ガントールは悟られぬようにアーミラの笑みをちらりと視界の端に認めると口の端を釣り上げてお互いに打ち解けたことを実感した。しかし気がかりも湧いた。三女と比べてどうにも頼りない……悪いやつではなさそうだが内地育ちらしい弱々しさが気掛かりだ……彼女は前線で生きていけるのだろうか……?

❖

「はぁ……極楽……」

宵の口。吹き込む初夏の風は平地からの雨雲を運び山肌を洗う。そんな折、うっとりと湯に全身を浸し、滑らかな岩肌に首を預けて目を閉じるガントールとアーミラがいた。ここは神殿の一劃、神人種の生活圏と重なる湯浴場である。

一日を神殿の中で過ごし、これまでの人生では目にすることのなかった新しいものの数々、神殿という生活圏に形成された格式高い文化、あらゆるものが新鮮であり、同時に落ち着けないものであった。ただでさえここへ辿り着くまでの道中も険しい山行である。そこへ来ての温泉というのは誰にとっても極楽の境地だ。アーミラは集落に残した二人に一抹の申し訳なさを感じつつも、出征までの時間を遠慮して無駄にしてはもったいないと割り切り、むしろ心ゆくまで楽しむことにした。

これまで身を清めるには桶に貯めた井戸水か、せいぜい沐浴が当たり前のことであったが、ガントールに連れられて来た温泉……なんという贅沢か! 湯を溜める半露天の湯槽だけでも教会堂一つ分の広さはあるだろう。これほどの空間を体を洗い清めるためにのみ使用するとは。それだけでもアーミラを驚かせたが、ガントール曰く、湯浴みではかけ湯に留まらず、全身を湯船に沈ませるのだという。恐る恐る足の爪の先から湯に沈ませると、骨身に染み付いたこれまでの労苦がじんわりとした熱に温かく包み込まれ、肌が輪郭をなくして溶けてしまいそうになる。このまま目を閉じたら深く眠りの底へ沈んで目覚めないのではないだろうか。神殿で生きる者達は毎日こんな心地よいものを愉しんでいるなんて……!!

マハルドヮグ山から湧き出る源泉を引いているだけあってなにやら水質もただの水ではないようだ。アーミラは両手を皿のようにして湯をすくうと僅かにとろりとして乳白色の濁りがある。何か治癒の術式を混ぜているのか、濁りの中に燐光を纏い夕暮れの時分に青白く仄かに光っている。すくった湯で顔を温めると恍惚に目を閉じる。

「髪は湯に浸からないように纏めたほうがいいぞ」

ガントールは良心からそう言ったが、アーミラは少し困った顔をして愛想笑いをした。

「え、いやぁ……はは」

「裸を見られるのが恥ずかしいのか? 女同士だろ」

「そういうわけでは……」

少し躊躇いがちに、アーミラは湯面に揺蕩う髪を両手で束ねて器用に纏めた。そして恥ずかしそうに首元まで湯に沈める。身を落ち着けると、アーミラは顔にありありと喜色を浮かべる。隣では我が事のようにガントールが手柄顔で口の端を吊り上げ小さく笑うが、湯に沈めた一糸纏わぬアーミラの体を見ると声もなく驚いた。彼女の全身にはいくつもの裂傷跡が見て取れたのである。小傷ではない。致命傷と思える程の深い傷痕だ。肉を穿たれたような跡に真皮質の蚯蚓腫れが見ていて痛々しい。首元は特に酷く、傷のせいで皮膚の色さえ薄赤くなっている。髪で隠したかったのか……なんだか悪いことをしてしまったな……。

「すまないな、首の傷を隠したくて髪を下ろしていたのか……」

「あ、……はい……でも気にしないでください。わ、私が勝手に恥ずかしがっているだけで……」

前線を生きるガントールでさえ、須臾の間閉口してしまった。オロルもアーミラも内地生まれだというのに傷だらけではないか、なんだか私の方が恩寵育ちだな……。そう思う一方で、やはりアーミラについて推し量るのはますます難しくなる。戦えるのかどうかはいよいよ実戦を見てみないことには判断しかねるといったところか。

「なぁ」ガントールは岩を枕にしてアーミラに声をかける。

「はいっ!?」不意に声をかけられたせいでアーミラは不必要に驚いてしまった。飛び起きて湯面に波が立つ。

「はは、いちいちそんなふうに驚いていては心臓が持たないんじゃないか?」

「うぅ、すみません」

「いいさ」ガントールは僅かに躊躇い、そして別のことを口にする。「アーミラは胸に刻印があるんだな。それが次女継承の紋様か……初めて見た」

アーミラは乳白色の湯に沈んだ自身の胸元に目を落としてはにかんだようにぎこちなく笑う。

「未だに、実感が湧かないです……」

天体を象る刻印が、彼女の胸にくっきりと刻まれていた。

下地となるのは、夜空に浮かぶような真円。その中心には、上下を指す三角形が重なり合い、六芒星を形作っている。外周には、解読不能な古代の文字がぐるりと刻まれ、さらにその外側には弧を描く弓が添えられている。そして、真円の中心を貫く一本の斜線――まるで地軸と天軸を示すように、斜めに交差していた。

この刻印はいわゆる天球儀と呼ばれる神器を象るものであり、弓から伸びて真円を貫いている斜線は地軸と天軸を表している。

アーミラは自身の首元に湯をかけながら刻印を撫で、皮膚の痛みがないことを確かめる。内側は墨を入れたように黒い。指の腹で触れるとすべすべとしていた。ふとアーミラはガントールの方に視線を向けて首を傾げる。そういえば……。

「あ、あの……ガントールさんは、どこに刻印があるんですか?」

一度は途切れかけた会話。それをアーミラの方から言葉を継ぐのは少し勇気を必要とした。しかし、生来の好奇心が後押しをしたのだろう。思いの外すらすらと声に出すことができた。

「ん? ああ、私はここだ」

ガントールは岩から頭を起こして半身を後ろへ向ける。アーミラの方に背中を向ける形となった。

細いうなじを外気に晒して、背は駿馬のようにすらりとして陰影に富む。余分な贅肉はなく、肥大しすぎた筋肉もない。アーミラは頭のより動物的な直感で理解していた。これは鍛練で手に入れた躰ではなく実戦の中で磨かれたのだろう、と。

そしてある種の機能美と女性性を兼ね備えた彼女の後ろ姿には、縦横に駆ける細い傷痕が刻まれていた。戦場で負ったものではない事は明白で、つまりはそれこそが長女継承の印。

描かれた紋様はアーミラの身体に刻まれたものよりも比較にならないほどに大きい。次女継承の刻印が両手で収まる程度であるのに対して、ガントールの背中に刻まれた長女継承の刻印は肩から腰にかけて雄々しくどっしりと構えている。

下地に描かれているのは地を指し示す正三角形。その上に均衡を保つ両天秤が重ねて描かれ、吊り下げられた左右の皿にはアーミラのものと同様の書体を持つ文字が載せられている。下部に台はなく、代わりに本体の柱部分は剣の形状をしており鋒は三角形の下端を突き抜け背骨に沿って臀部に伸びる。

と、そこでガントールは前髪を右腕でかきあげて、湯気で額に貼り付く髪を房ごと指先で持ち上げ撫でつける。その動きに追従して肩甲骨が滑ると、アーミラからは背中の天秤がまるで傾いたかのように見える。ちょっとした技巧か、神の遊び心だろうか? アーミラは小さく吐息を漏らす。

私のような不釣り合いな印象を微塵も感じさせない、靭やかな身体によく似合っている。アーミラは素直にそう思った。見惚れるように眺めていると、今更ながらガントールの右腕の違和感に気付いた。あまり目を合わせないようにしていたことと、視界の陰になる立ち位置の都合で一糸まとわぬ姿でもいまの今まで意識が向かなかったのだ。背中越しではあるが、どうやら二の腕の中程から断ち切られており、そこに黒錆の義手が嵌め込まれている。

「どうだ? 私は自分の刻印を見ることができないからな、どのようなものかよくわからないんだ」ガントールは首だけを後ろに回してアーミラに問う。身を捻らせて刻印を一目見ようと苦労して、諦めたように天を仰いだ。「あの鏡がもっと大きくて綺麗なら、私も見れたんだがなあ」

独り言にしては大きい声でぼやいては、湯浴み場壁面の曇った金属製の板を見る。ある程度なら姿見として機能するが、座高に合わせて低い位置に嵌められているためガントールには不便だった。幼い頃にも背中を見ようと奮闘した経験があるらしいが、身を捻って窺えるのは半分が精々、歪みなく刻印の全体像を見ることはできなかった。

「いよいよ明日だな」ガントールは唐突に振り向いた。「……って、恥ずかしがる割には、見るのは平気なんだな?」

「あっ、す、すみません!」

アーミラはガントールに指摘され、長く注視していたことに遅れて気付いた。ガントールは気にしていないと笑い飛ばす。つられて笑いかけるが、上手く笑えずに湯面に視線を落とす。浮かない表情の自分自身が水面に映り揺れていた。

「明日なんですね……」

日が沈み、再び昇れば継承の儀が執り行われる。神殿に呼び寄せられたのは、曰く、継承者の襲名式――心像灯火の儀――と、代々に伝えられる神器を授かるための儀式――神器継承の儀――その他諸々の式を執り行うため、そして戦場へと出征するための壮行式の準備が進められるということだった。

「私、その……自信、ありません……」アーミラは素直な心境を吐露した。ガントールは頷く。

「無理もないさ、今まで内地にいたんだからな。それが突然『国のために戦え』ってのは、アーミラには酷な話かもしれない」その言葉に、今度はアーミラがこくこくと頷いた。

「ガントールさんは何度か実戦も積んでますよね。 正式に神器を継承して、出征することは喜ばしいことですか?」

「もちろんだ」ガントールは勝ち気に笑みをこぼす。「リナルディ家はスペルアベルと縁のある血筋でな、辺境伯の中から継承者が出るのは願ったり叶ったりだ」

スペルアベルとはマハルドヮグ山嶺を迂回するように南下したところに位置する平原地帯の名だ。地理的にはムーンケイよりさらに前線側であったか、……確かそうだったはず、アーミラは地理に明るくないため思い出すのに僅かな間があった。

三代目国家ムーンケイの南西側国境と四代目次女国家デレシスの西側に接しており、過去永きに渡り戦場として進退を極めた。現在も内地での戦端が開かれた際には防衛線としての機能を保有していると聞いている。そこに縁のある血筋となれば、彼女の家柄は辺境伯の中でもかなり上の、重要な地位についているのではないだろうか。

「……とはいっても、妹はいい顔をしないけど……」

「え――」アーミラは思わず声を漏らした。『妹』?

どういう意味だろう。気になって問いを重ねようとしたが、二人の会話を断ち切るように湯浴み場の入口の引戸が勢いよく開かれる。驚いて顔を向けたアーミラは、湯けむりの向こうに人影を見た。

「ほう、ここにおったか」と、声がする。上背の低い子供のような人影から発せられる鋭い言葉の語気に何事かとアーミラは身を強張らせたが、存外に声が大人びている。湯けむりから抜けて現れたのは琥珀を焦がしたような肌をした少女だった。あどけない肢体を隠すことなく面前に晒し堂々と、睨め付けるようにして少女は言う。「姉共じゃな」

その瞳は値踏みをするようで、湯船に身を沈ませているアーミラからは、鼻越しに見下されているように見える。どう返すべきか躊躇っていると横のガントールが先に口を開いた。

「アーミラは初対面だったな。オロル、一体どこにいたんだ?」

「いろいろと、見て回っていたのじゃ。ここは蔵書も浩瀚を極めるからのう」オロルは応え、「此奴が例の次女か」と言う。どうやら二人はすでに知り合いのようだと、アーミラは心の内に微かな疎外感を覚える。

「あ、アーミラ・アウロラ……です」

「オロル。チクタク・オロルじゃ。当代は神殿預かりの者は長女のみと聞く。同じ身の上同士よろしく頼むぞ」いっそ不躾に言い終わるやいなやオロルは返答を待たず踵を返すと桶に湯をためて頭から被る。跳ねた金髪が湯に濡れて額に張り付くと、途端に随分と小さく見える。糠袋で体を擦り洗う背中を盗み見て、彼女の手の異変を言葉もなく認めていた。

「あの、そ、それ……」アーミラが指をさす。

「これか」オロルは予測していたのだろう。『それ』と呼ばれたものが何か理解しているようで、振り返ることもせず慣れた様子で答える。「刻印の失敗作じゃ」

オロルはここで「なぜ?」と続くことを予想していたが、アーミラは困惑したように狼狽えては、落胆したように湯に口元を沈ませてそれきり黙りこくった。オロルは眉を跳ね上げる。妙な奴だ。というのがこのときのアーミラに対する印象である。

「何も聞かんのか」

オロルは神妙な顔つきで黙りこくってしまったアーミラに問う。

「え、えぇ……はい」

そんな返答にオロルは心密かに憤る。そしてアーミラの継承者としての素養を疑った。魔呪術の研鑽において失敗こそ新たな発見の緒、ましてや他人の経験であればいらぬ手間を省いて知識を共有できるのだから、それこそ根掘り葉掘りと問質すのが作法であろうに。

「ふん……まぁよい」オロルはそう言って鼻を鳴らし、湯船に身を浸すと何かに気付いたように湯をすくい上げた。手のひらからこぼれ落ちる湯を眺める視線は険しい。

「どうした?」ガントールが言う。

「いいや、治癒の術式が溶けておる」

「歩き疲れただろう? ちょうどいいじゃないか」

「……別に疲れてなどおらん。先にあがるぞ」

烏の行水か、オロルは肩までろくに浸かることなく早々に湯浴み場をあとにする。まるで湯を嫌うかのようだった。その背を見送って、ガントールも身動ぎをした。

「すっかり長湯した。私もあがろうかな」ぐっと両手を天へ伸ばし背を反らせると息を吐いて、一応は距離を保ちたいのかオロルが身支度を済ませるまでの余裕を持ってから立ち上がる。「よし、じゃあまた」

アーミラは束の間一人になり、そしてその孤独に居心地のよさを思い出していた。知らずのうちに浅くなっていた呼吸を自覚して、湯船から半身をあげて岩に腰掛けると火照った体を涼ませてゆっくりと息を吸い込む。鉱物の何かしらがそうさせるのか、やや瓦斯臭い生暖かな空気で肺を満たす。思ったよりも胸の苦しさは晴れなかった。

❖

ガントールが湯浴み場から脱衣所に出ると、オロルはまだそこにいた。充分な時間を開けていたつもりだったが些か早かったかと心の内に呟いて、さして気にすることもなく乾布で全身の水気を拭い、濡れ髪を乾かし始めた。その姿をオロルは眺める。

「やはり義手か」

「ん? ……ああ、握手をした時に気付いていたかと」ガントールは思い出す。

ムーンケイでの初対面、そのときに交わした握手。オロルはそこで眉を顰めていた。掌に伝わる何かしらの違和感――篭手の内側が空洞であること――に気付いたのだろう。

「隠す素振りもなかったじゃろう」と短く返して、それよりと本題に入る。「あの女、傷を見たか?」

オロルが問う。その言葉を背中で受け止めて髪を乾かす手を止める。どうやらアーミラのことが気になって脱衣所で待っていたらしい。

「見たよ。性格は臆病そうだけど、あの傷はとても内地育ちじゃないね。死線を潜った戦士でさえもっと綺麗な体をしてる」これはガントールの皮肉か。

「どう見る?」

「今のところは、なんとも。仲良くやっていけるんじゃないか?」ガントールは曖昧に笑ってみせた。

「なんじゃい」オロルは呆れた声でガントールを見上げると、頤に手を添えて視線を横へ流した。「強いと思うか?」

「どうだろう……」ガントールは臆面もなく頭を抱えて考え込んだ。「印象だけだと、とても戦えるとは思えないけど、それなりに術はあるんじゃないか。何も剣を持って斬りかかるだけが戦争じゃない」

オロルは先行きの不安を見定めるように目を細めて眉を顰める。

「ふむ。わしを選んだ神様なのじゃから目は確かじゃろうしな」

ガントールは眉を下げて笑う。その満ち溢れた自信はなんなんだ……

「信じる他ない……か。

……神の御心のままに」

■003――天の暦数

❖❖最後の異世界転生譚❖❖

――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――

湯浴み場を出て数刻、霽月の夜に各々が気儘に涼んでいたひととき、晩餐の招待を受けた継承者達は一堂に会していた。

場所は神殿領域内の西方に位置する大部屋で建築様式は他のものよりもぐっと古く、外壁は厚みのある石造りで列柱が等間隔に並び天井を支えていた。壁面は幾度もの時を経て鈍く色付き、その重厚な佇まいに歴史を刻んでいる。正面は一際径の大きい二つの柱が左右に並び、瀟洒な印象を持つ堅木の扉は後年に増設されたものだろうことを木目の艶から窺わせる。

大部屋の扉は開け放たれており、継承者三名の到着を今かいまかと待っていたのだが、横着したガントールが吹き抜けのある肋骨の列柱の間から内部へ踏み入ると、それに続いてオロルも横から忍び込み、悪いとは思いつつ一人だけ律儀に扉をくぐるほどアーミラも生真面目ではなかった。実は扉の傍で出迎えとして到着を待つ神人種の者がいたのだが、柱の隙間から不作法に入ってくる三人を認めて眉を下げながら苦笑して出迎えた。

「お早いお着きで助かります――」

男の言葉にガントールは少しだけいたずらっぽく笑ったのをアーミラは見た。扉から入る手間を横着したことを皮肉に表現した言葉だということを知り、同時にガントールの少女然とした態度を垣間見た気がした。

「――今宵は継承者一同が共にする初めての夜ということで、心計りの品々では御座いますが晩餐をご用意させて頂きました。出征を明後日に控える継承者の皆様には是非、お楽しみいただけたらと思います」

男の血統は獣人種だろう。ガントールに並ぶ長身の偉丈夫で顳顬の辺りから頭角が伸びているため一目でわかる。胸元の釦は、膨れ上がる筋肉に押し上げられ、かすかにきしんでいた。

歳は三十を数えたあたりか、それなりに若々しさもあるが髭を蓄えた顔には威厳を備えている。そんな威圧感のある風貌はきっとアーミラを震え上がらせるに違いないとガントールとオロル内心期待していた。が、二人が予想していたよりも怯えた様子はなかった。

というのも神殿の門を潜る際に一度顔を合わせていたからだ。出迎えの神人種の一人だと覚えている。

既に震えるだけ震え、怯えるだけ怯えた今、平気の平左でいるアーミラに対して、胸をなでおろしたのは獣人の男の方だった。

「僭越ながら改めて私の自己紹介をさせて頂きます。……とはいえアーミラ様は一度お会いしましたね。私は神族近衛隊副隊長ザルマカシム・スペルと申します」

ザルマカシムは二人に向かって深々と腰を折る。ガントールはすでに顔見知りであるため、他人事のように聞き流していた。隣のオロルは眼前に向けられた男の頭を眺めおろしながら眉尻を跳ね上げる。

「ほう……であればあのカムロとか言う女の下についておるのか」

「カムロを御存じでしたか、仰る通り、彼女は我が隊を率いる隊長、私の上司にあたる方で御座います」

「カムロと会ったのか?」と、こちらはガントール。

「少しな……昼に顔を合わせただけじゃ」オロルは眉を吊り上げて愉快そうに考え顔だ。「こんな大男を下すとは、あの女は大したものじゃな」

今度はアーミラが小さく手を挙げた。

「あ、あの、その、『スペル』というのは姓でしょうか?」

姓とは、特別な者にしか与えられない名前のことである。訳知り顔で質問をしたのは、アーミラ自身、刻印を体に宿して姓を手に入れたからだった。

例えばアーミラの姓『アウロラ』は、師匠である老婆マナ・アウロラから、正式な襲名ではないものの魔呪術の知識を修めた証として名乗ることとなった。オロルも同様に『チクタク』を名乗り、ガントールは辺境伯の階級的称号として『リナルディ』を名乗る。このような身分や功績を持つ者のみ姓を持つ。それこそ、ナルトリポカのアダンとシーナには姓は無い。であれば、この男の姓の由来は何か。

その問いについてザルマカシムは頷いた。努めて平静に振る舞おうとしたであろうが、内にある矜持が面持に現れたか、力強い返答となる。

「はい。私は前線での勲しを評価され神人種としての招請を受けました。現在は神族近衛隊に属しており、その際に勇名として『スペル』姓を授かりました。

由来はこの――」

言いながらザルマカシムは細剣の柄を右手でゆっくりと握りしめ、目の前の継承者に対して敵意はないことを改めて視線で伝える。これから行う行為が説明のために必要なことであると示すかのようにそっと抜剣すると鋒を天へ向けた。口元はささやくように術式を唱える。すると、ザルマカシムの言葉に呼応するように細剣から閃光が瞬き、剣身全体は魔力を纏って燐光が渦巻いた。

「――このような、詠唱を用いての戦闘に長けていることにあります」

鋭い稲光を帯びた剣を披露してみせると、被害が及ばないようにと空いた左手で丁寧に剣身を撫でて稲妻を取り去る。そして元通り細剣を鞘に納めた。

「なるほどのぅ……魔術剣士の獣人とは、類稀なる才覚に違いないわい」と、オロル。言葉の割に余裕のある態度は崩さない。褒めそやしてはいるものの、オロル自身も同程度の実力を保持しているだろうことが窺える。

「そうだな。本来獣人種は魔呪術を扱う才覚が魔人や賢人に劣る、それだけの魔力を剣に付与できるのは前線でもそうそうお目にかかれないぞ」ガントールもしきりに感心している。が、ザルマカシムは首を横に振って笑ってみせた。

「身に余るお言葉でございます。ですが、ことガントール様に於かれては私よりも遥かに熟達した魔術を扱う剣士であること、重々承知にございますよ」

「いやいや、それは謙遜が過ぎるさ。『スペル』という二つ名はその選択の幅にある。戦況に合わせて『詠唱』と『綴字』を選ぶことができるなら副隊長と言わずその上も目指せるくらいだろう」

「いやお恥ずかしい。そのように評価してくださるのは至極有り難いですが、カムロは易しくありませんよ」

ザルマカシムは人受けの良さそうな笑顔を見せた。ガントールも然りと笑みをこぼす。

なにやら盛り上がっている様子。アーミラは他人事のように少し離れたところから眺め、目の前の椅子に腰掛けるのは悪目立ちするかどうか思案していた。その椅子は、つややかに磨かれた木製の肘掛けを備えた深みのある風合いの上質な椅子である。脚部は緩やかに湾曲して有蹄動物を模しているようだ。革製の座面と背もたれは張りがあり厚みも充分。神殿ではこんな椅子一つとっても一級品らしく、革で作られた椅子自体アーミラは初めて目にする。心惹かれるのも無理はない。……はやく話が一段落しないかな。

そういえば、とアーミラは思い出す。先程の会話、ザルマカシムの勇名の由来であるスペル……これは魔呪術の基礎知識であるが、言葉と術……未熟な頃は二つの違いが分からなくてお師様によく叱られたものだった。教えを説くときのお師様も、ここまで上等とはいかずとも、椅子に腰掛けていたものだ。

――『魔術』と『呪術』の違い、そして『言葉』と『術』の違いについてをここで説明しておこう。そのためにはまず『魔呪術』と括られる体系について触れておく必要がある。どれもこの世界に根ざした重要な文化であり、この先無視することはできないだろう。

まずは魔呪術について、これは魔人種の扱う魔術と、賢人種の扱う呪術を包括して表す言葉である。どちらも原理は同じだが、魔術と呪術はそれぞれの人種が長い歴史の中で別々の方向に発展、体系化されている。主な特徴は以下の通り。

・魔術――物質に対して事象を適用させる能力。魔人種がより顕著に才覚を発揮する。人力を用いずに物質を移動させたり、等価の代償を支払うことで炎や水の生成などが可能である。

・呪術――生物に対して事象を適用させる能力。賢人種がより顕著に才覚を発揮する。思考を制御するような催眠や肉体の強化、生命力の吸収、治癒などが可能である。

魔人、賢人であれば誰もが魔呪術を扱えると言うわけではなく、あくまでも素質があるというだけに留まる。開花させるには後天的な識字教育から始まり、書物を蒐集する環境や実践の指導者が必要だろう。なので大半は才覚を眠らせたまま農民や労働階級としての人生を送ることとなる。また逆に、獣人種であっても素質を持ち、その上で充分な修学と経験を積むことができるなら、多少なりとも魔呪術を行使することが可能である。ザルマカシムのように高みへ至ることも。

そして、魔呪術の行使手段こそが言葉と術であり、複雑な式であれば両方を複雑に混ぜ合わせる事もある。

・言葉――魔呪術に用いる呪文の一節あるいは単語のこと。常用語とは異なる言語であり、発話であれば『詠唱』、筆記であれば『綴字』と区別される。言葉には、それぞれ実行者の記憶や意味が結びついているため、声で発しても文字で記しても、基本的には同じ効果を発揮するのだが、篆刻や筆記での行使は多くの場合、術との重ねがけで複雑な構造を維持することが可能で、詠唱は迅速な対応を求める場面に有効だといえる。

・術――詠唱方法そのものを指す。言葉のみでは行使できないような複雑な魔呪術の制御には道具や技、あるいは魔導回路図や体捌きの一連の動きによって魔呪術を使用することが多く、平たく言ってしまえば『言葉』以外の手段はすべて術といえる。

簡潔にまとめるならば、物質には魔術を掛けることができ、生物には呪術をかけることができる。そして行使方法は言葉と術の二通り。といった具合である。ザルマカシムの場合は剣という物質に詠唱を行うことで魔力を付与しているため、魔術と判断でき、行使方法が言葉であるから勇名の由来もわかる。

ぱん――と、不意に大部屋に乾いた音が弾けた。アーミラは思考を止めて音のなる方を見ると、丁度三人と視線がかち合った。咎めるような雰囲気はなく、談笑が一段落ついて手を鳴らしたのだろう。音の正体はザルマカシムのようで、合わされた手指を軽く擦り合わせて仕切り直す。

「お待たせして申し訳ありません。では、卓の手前から長女継承ガントール様、次女継承アーミラ様、三女継承オロル様の順にお座りください」

その言葉にアーミラはようやっと腰を落ち着かせることができると気を抜いて四脚の椅子に腰を落とすと、その柔らかさに転げそうになる。丸く膨らんでいた革の座面と背もたれが予想よりも深く沈み込むため体制を崩しかけたのだ。これまでは手頃な岩や丸太、上等なものだとせいぜい木のしなりで背中を支えるような細工の椅子しか知らないアーミラにとっては沈み込む座面は予想していなかった。まるで尻の下で座面が逃げていくようだった。慌てて肘掛けを掴んで前の方へ重心を戻し、浮き上がった椅子の前脚が床を打つ前につま先で静かに着地する。転びこそしなかったが視線を集めてしまったことに顔が赤くなる。ここに来てから何度目かの失態だった。

ちらりと二人の方を見る。ガントールとオロルの笑みはそれぞれ対象的な意味合いを含んでいることがひと目でわかった。

「いい椅子だよな」ガントールは言う。

アーミラは頷くことしかできない。ガントールの大らかな態度には助けられるが、ときに優劣を際立たせられる気がしてならない。確かにこうして体を落ち着かせると柔らかすぎるということはなく押し返して支えるような革の張りがある。

オロルはというと、脚癖の悪いことに短靴を脱ぎさって座面の上で胡座をかき、卓に片肘を付いて頬を支えていた。とうにアーミラには興味を失って笑みもなく「椅子がなんじゃ、それより飯じゃ」と、顔にありありと描いてある。

ザルマカシムは先程の歓迎をより大時代な表現で繰り返す儀式的な挨拶をそこそこに済ませると一礼し大部屋から下がる。晩餐の目的は三者三様の継承者が親睦を深めることであり、後のことはガントールに委ねられるようだ。ザルマカシムは晩餐のあと再び戻って来るとも言っていた。明日のことについて説明があるという。

退出したザルマカシムと入れ替わるように神人種数人が盆に料理を運んで現れた。列を作り足音もなく楚々として卓に並べられる品々はどれも豪華で色彩に富む。

神人種は運ぶ間も、部屋を出る時も言葉を発さない。微睡むように目を薄く閉じ合わせ、口元は引き結んで固く維持している。恐らくはそれが継承者に対しての礼儀かなにかなのだろうと推理してアーミラは奇妙な光景にしばらくそわそわとしていたが、ガントールやオロルもこのときばかりは口数が少なく緊張しているのが見える。三人を残して人が捌けるのを待った。

「ふう、……それじゃあ祈りから」ガントールは緊張を解いて息をつくと右手側に置かれた杯を手にとって目配せをした。ここからは彼女が仕切りの役となる。

「うむ」と、オロルも続いて杯を持つ。アーミラも二人に続いた。

祈りの言葉はガントールが唱えた。

「天地に遍く恵よ糧よ、其は我身を巡る血肉となりて、豊かな生の礎とならん」

食前に祈る行為はアーミラも馴染みがあるが、ナルトリポカでの祈りはもっと簡易的なものだった。目を閉じて手を合わせる程度、あるいはそれさえないことも珍しくはない。神殿であれば信仰も篤いのだろう。特にこの場は神聖だ。ある種の祈りの原点を垣間見た気がした。

ガントールが真面目に唱えると、三人は杯を向け合い掲げる。

「「「乾杯」」」

杯に満たされた葡萄酒は甘藷黍の糖蜜が溶かされて甘く、山葡萄の滋味深い渋みは柔らいでいた。とりわけ気に入ったのはオロルのようで、小さい舌で唇を舐めると満足そうに鼻を鳴らした。

「ふむ、なかなか。先の湯浴みも凝った造りじゃったが、神殿は酒一つとっても贅沢な味がするのぅ」

杯を揺らして液面を眺める。金色の瞳が薄く微睡み伏し目がちになる。そんなオロルの振る舞いは様になっているとアーミラは思った。糖蜜で甘みがあるとはいえ、後味は重く、じわりと酔いを誘う強い酒だ。胃にくだる冷たい液体は後に熱を残して鼻腔に抜ける。酒を嗜むことのないアーミラは、慣れない贅沢を用心深く口にした。

卓上にところ狭しと並ぶ大皿の数々には、それぞれに彩り豊かな料理が盛られていた。標高の高い土地でありながらこれだけの食材が調えられているのは神殿の威光がなせる力か、酒も食事も奢った一級品が並び、各地方東西山海の別もなく集結している。

ガントールは平皿に少しずつ料理を盛り合わせていた。椀にはすでに山盛りの飯が盛られ、先程までの瀟洒な態度はなりを潜めて獣人種らしい大食漢の姿をみせている。選ぶ料理も海産より陸産、魚より肉と豪快だ。卓の中央に陣取る首を落とした鹿の丸焼きを匕首と突匙で切り分けると「皆もどうだ?」と嬉々として肉と骨を捌いていく。澄んだ肉汁が滴る大皿の鹿の腹には臭み消しの香草が詰められ、切り落とされた脚は別鍋に煮込まれて卓の横に鎮座し、蓋の隙間からしゅうしゅうと音を立てていた。

アーミラも目も綾な大皿の中から一品に目をつけた。粉挽きにした麦を鶏肉にまぶして油にくぐらせ唐揚げにしたものに、細切りの甘唐辛子や筍と合わせて餡をかけた一品だ。薬味に葱と大蒜が刻まれていかにも精がつきそうだ。まだ湯気が昇り、食欲をそそる照りがある。皿に添えられた匙は取り分けるためのものだろう。アーミラは中腰になって手を伸ばすと一人分を盛り付けた。芳しい香りが鼻孔をくすぐる。どこか懐かしいシーナの笑顔を思い出す、馴染みのある匂いがした。

オロルのほうは飯よりも酒のあてを目当てに椅子から降りて、他の者の目がないのをいいことに裸足のままぐるりと卓上の品をひやかしている。左手は杯を離さず、右手に箸を持っていた。どうやら取皿もなしに直接摘んでしまうつもりらしい。

足を止めたのは、竹の簀子に山になっている揚巻物か。米粉の皮に貝柱と剥き身の海老、そこに生姜、白髪葱などの薬味に醸した調味料を包み香ばしく揚げた品である。海産物となるとアーゲイから卸されるものだろうか、内地でしか調達できない具材を取り入れているが、海の幸というものにはガントールもアーミラも箸が伸びなかった。醸された調味料もまた塩味の強い香りを放ち万人受けではなく、オロルのような賢人種が好む食文化である。

オロルは箸と杯を左手に器用に持つと、右手は萵苣の葉を摘む。そしてその上に揚巻物をかさりと乗せて一口頬張る。丸い頬が膨らんで窄ませた口から熱気のある湯気を小刻みに吐いて酒を呷った。皮の内側はまだ煮えたように熱いらしいが、飲み込んでしまえば口内は濃い味の汁と閉じ込められていた海鮮の旨味が広がる。二口、三口とあっという間に腹に収めては口内の油を酒で流し、杯も乾かしてしまった。そんな様子を眺めてみていたガントールとアーミラは自然と微笑む。

かくして、皆が晩餐を楽しみ、当たり障りのない身の上を打ち開ければ親睦は深まるというもの。皿の料理もおおかた平らげて腹くちくなった頃、三人の距離は随分と近付いていた。

「しかし……三人だけで好きにしていいとは、随分と放任じゃな」

オロルは酔いも回って多弁になっていた。素面のときでさえ思ったことは抜け抜けと言う質であるが、酒が入ると止めが効かない。葡萄酒の満たされた水差しを空の杯に注ぎ、椅子の上で再び胡座をかいた。

「とはいえ外に気配があるが、護衛でもしとるのか……」