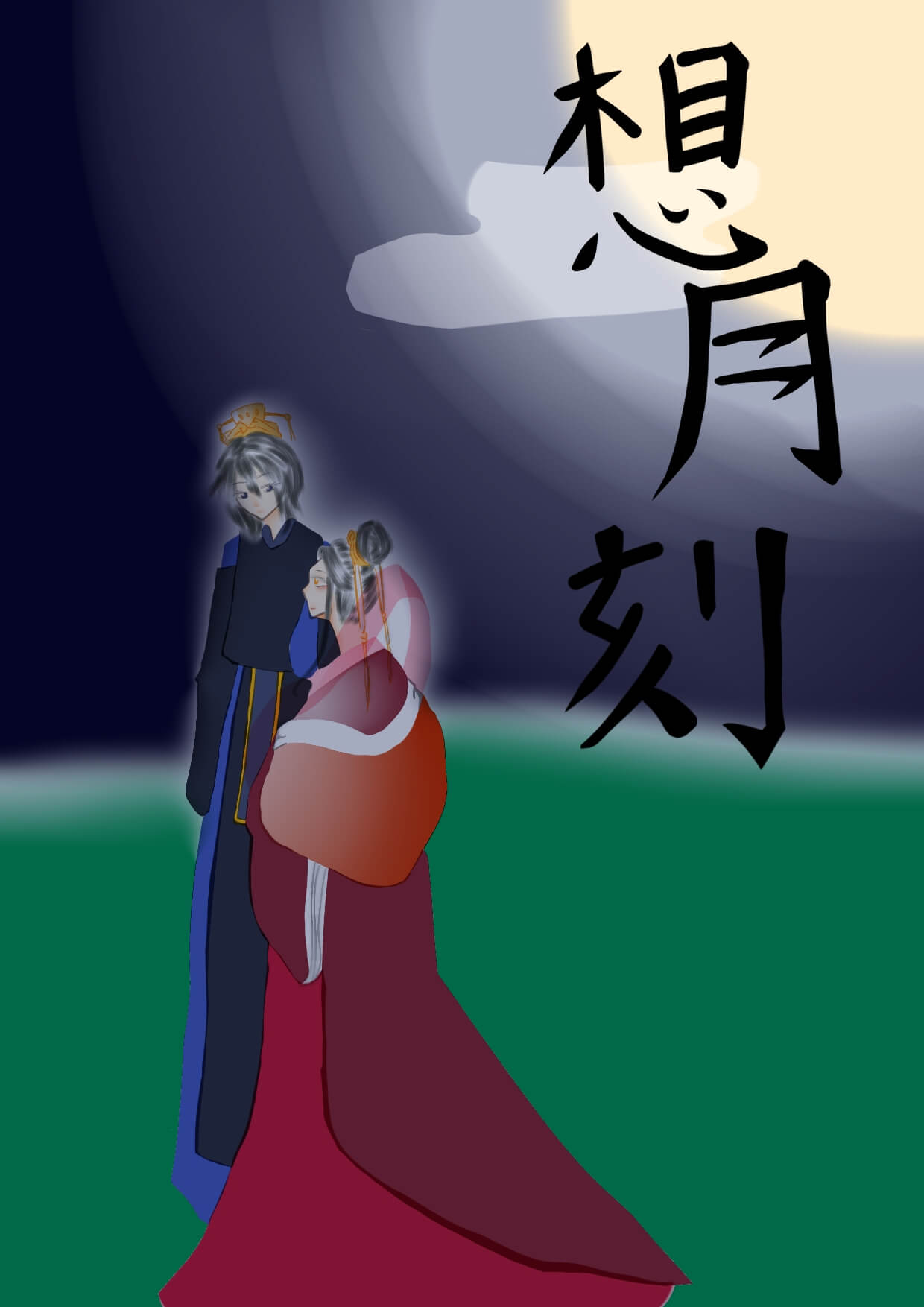

想月刻

想月刻:序章

満月の夜、光が窓から射し込む。つい先ほどまで賑やかだった部屋が、その光の下、風にひそりと揺らいだ。広がるカーテン、宙を舞うプリント、そして、たなびく自身の髪。しかし、どうしたことか。自身の背後に揺らめく人影。光樹は驚いて、窓の方をみた。そして、腰を抜かした。

「情けないわね。このくらいで腰を抜かさないでちょうだい」

少女が、窓から部屋を覗いている。ここは三階で、普通の人間がその位置に行く事は難しいのである。しかし、光樹が一番驚いたのは、その少女がこの世の物とは思えないほど美しかったことだった。夢かと思って何度も頬を叩き、目をこすったが、夢ではないことは確かなようだった。

「あなたは今日、十五歳になった。あなたが十五歳になったから来たの」

「え?」

先ほどまでじっとこちらをみていた少女が、突然口を開いた。何を言い出すのかと思えば、突拍子もないことだったので、光樹の頭上にははてなが飛び交った。 「知らなくても無理ないわ。あなたは当然地球の子として育ったでしょうし、あなたの両親があなたに何も教えていないというのは、想定内でした」

そういうと、少女は光樹の着ていたパーカーのフードを掴み、そのまま彼を引きづって部屋を出た。

「ちょっと家の中勝手に歩き回るなよ」

「勝手ではないわ。十五年前に宣言はしている」

「一体何なんだ」

もう訳が分からないと突っ込むのを諦めたそのとき、さすがに騒がしいと気付いたのか、両親がリビングから顔を出した。一瞬首をかしげた両親だったが、その顔はみるみる青ざめていった。

「十五歳だから、十五歳になったから? わたしは良いなんていってない」

母が口を開いた。漏れるようなか細い声ではあったが、その一言には怒りや嘆きなどの感情が、複雑に絡み合っている事が窺えた。

「あなたが悪いのです。輝夜姫。あなたが地上を選んだから」

「息子は関係無いのに、何故責任を負わなければならないの」

「輝夜、落ち着こう」

泣き崩れる母を、父がなだめた。一人取り残されたような感覚だった光樹にも、これはとんでもないことが起きているのだというのは分かった。しかも、自分が無関係ではなく、むしろ自分を中心にこのようなことが起きているのだった。光樹は、なんて誕生日だと思った。 「とりあえず、話を聞かせてくれる? 俺、置いてけぼりなんだよね」

「分かった。話そう」

母は落ち込んで話すどころではなかったので、少女には部屋の外で待ってもらい、父と二人きりで話す事になった。しばらくの沈黙の後、父は重々しく口を開いた。 「母さんは、月面人なんだ」

光樹は正直、舐めているのかと笑ってやりたいところだったが、三階の窓から家に侵入した少女といい、父や母の真剣さから、とてもじゃないがその反応はできなかった。

「母さんは月の貴族でな、地球人の観察を任されたが、禁忌である地球人との恋愛をしてしまった。まあ相手は父さんだ。そして、二人して月の使者の警告を無視し、宣言を無視して今日の今日まで過ごしていたら、結果こうなった。まさか本当にお前に迷惑がかかるなんてな」

そういう父の顔は、今まで見た中で一番寂しげで、眉が下がっていた。

「母さんが月に帰らなかった代わりに、俺が月に行けってこと?」

そう訊くと、父はただ黙って首をゆっくり縦にふった。

「なら俺行くよ。月」

とっさに出た言葉だった。もちろん、両親を安心させたいがためにでたことではあった。しかし、それでもいいと光樹は思った。両親の重荷が減る上、自分は少しでも月に行ってみたいと思わなかったわけではないのだから、光樹にしてみては名案であった。

「俺はさ、月がどんなか見てみたいんだ」

もう迷わなかった。

想月刻:第一章

第一章:走月刻 月面人には、地球で問題にならないようにと、義務教育の終了まで待ってもらっていた。卒業の日、それぞれの道を歩むべく、旅立つ日。共に学んできた仲間たちの顔が、輝いて見えた。

「どうした光樹、お前こういうところで泣くような奴じゃないだろ?」

グループの中でも仲の良かった一人が、心配そうに声をかけてきた。ここから離れたくないと、今すぐにでも叫びだしてやりたくなったが、自分で決めた事ではあったため、大丈夫、そう言って紛らわすしかなかった。 「時間です」

卒業祝いの会食中、親戚の子だといって、件の少女、夜比が迎えに来た。気がつけば、もう月は満ちていたのである。

「じゃあ、俺もう行かなきゃ」

「おう」

「またな」

そうやって笑顔で手を振る友人達の姿には、心がぐらつき、痛かった。それが顔にも表れたのだろう、夜比が心配そうにこちらを覗いていた。

「気分が優れないのですか?」

「いや、ちょっと寂しいかなって」

心配させてはならないと、とっさに作り笑いをしていた。そうすると夜比は、そうですか、とだけいってそっぽを向いてしまった。どうやら下手な作り笑いは逆効果だったらしい。どうしたものかと思ったそのとき、月からまばゆい光が射し、天への道を作った。天の道からは、数人の天女と、和風な手押しの車に乗った男が下りてきた。

「さあ、乗りなさい」

男の声は落ち着いていて、聞いていて心地よい声音だった。男は三十路程には老けていたが、引き込まれるような優しい眼と、長い睫毛を持つ、目鼻立ちの整った美男だった。身に纏う華やかな着物が、更にそれを引き立てていた。

「あなたは?」

「ああ、そうか、君とは初対面だった。わたしは照輝の君。君のお母さんのお兄さん、つまり君の叔父だよ」

照輝は、そういってにっこりと笑った。それにつられてにこりと笑うと、自然と緊張も解け、誘われるままに彼の隣に座った。

「さあ、まず着替えよう。その格好は月では目立つ。君は地球の子ではあるが、月の貴族でもある。着いてすぐに帝との謁見もあるし、正装でないと御前に出せないからね」

「着替えるってここでですか?」

「そうだが、なにか問題でもあるのかな」

問題だらけだと突っ込んでやりたかった。しかし、よく貴族が侍女などに支度を手伝わせているイメージが過り、これはこの人からすれば普通なのだと言い聞かせ、なんとか淡い海松の束帯に着替えを済ませた。 「そういえば、月まではどのくらいかかるんですか?」 「そうかからないよ。ほら、もう着く」

刹那、淡い黄色が視界を包んだ。まぶしさに目を瞑り、光が収まったと同時に見開いた。そして、目の前に広がった景色に息をのんだ。桂の樹が成す大地に、透き通った川の水が間を縫って流れており、中心には豪華絢爛な都を設け、都の外には人工物がほとんど無く、ありのままの自然があった。

「すごいだろう? ここが月の國、兎桂原」

「すごい……言葉では言い表せないくらいに」

あまりにもの景色の雄大さに、そのような感想しか出てこなかった。

しばらく呆気に取られていると、都の前の門へ着陸した。

「ここからは地上を行く。都の人々も、輝夜姫の子であり地球の子でもある君に、非常に興味があるらしい」 「俺は見世物じゃないです」

「そういうつもりではなかったのだがな。まあ、少々この余興にも付き合ってくれないか、ここで愛想よくしていれば、都人達の君への信用は深まる。母親の汚名挽回のためにも、ここは素直に愛想を振りまいておくべきでは」

そういって門を通り抜け、都に入った。

「照輝様ー今日も麗しゅうございます」

「輝いておられます」

「こっち向いてくださーい」

次の瞬間、若い女性の黄色い声が響いた。

「ありがとう。そういう君たちも、今日は一段と美しい。ぜひまた顔を見せて欲しいな」

そしてそれに対応する満面の笑みの照輝。これはもしやと思い、傍らにいた夜比にこっそりと尋ねた。

「照輝殿ってもしかして」

「はっきり言って、わたしもあれはどうかと思います。まあ、政治や仕事に関しては優秀ですから、そこは重宝されています。心に決めている人もいるみたいですし、ああやってお話しする程度ですからね。ただお優しいだけなのかもしれませんが。でも、朝廷内の人にはよく思われてないわ。帝に気に入られているからでしょうね」 正直呆れた。優しいなら余計にあのように期待させることなどないだろうに、文字通り〝優しい対応〟をしているのだ。

「若様、都にいらっしゃいませ」

「若様かっこいい」

「輝夜様に似てらっしゃる」

「凛々しくて輝夜様似なんて男前になるに決まってるじゃないの」

「おやおや、早くも支持者ができたようだよ。挨拶しなくていいのかい」

そう照輝に言われ、少しでも印象だけは良くしようと、困り顔で会釈をしてみた。これが初々しいと、ファンの間ではうけたようだった。

そんなことを数十分とやり続け、さすがに疲れたと思い始めた頃、ようやく帝や貴族達の住む宮にたどり着いたようだった。

「ここから先、帝の御前にはわたしと光樹で行く。夜比や女達は、先に月泉邸にお戻りなさい」

照輝がそう言えば、皆すたすたと一例だけして去っていこうとした。

「夜比、ちょっと待ってくれ」

気付くと夜比を呼び止めていた。しかし、夜比は一瞬こちらを向いたものの、すぐに前を向いて、そのまま走り去ってしまった。

「どうかしたのかな?」

二人の様子をみてそう尋ねてきた照輝は、にやついた顔でくすくす笑っていた。

「夜比のこと、気になって……また会えますか?」

「そう気を落とすな。あれは遠くはあるが、わたし達一族の分家だ。またすぐ会える」

照輝はそういいながら、優しく頭を撫でてきた。その手はとても温かく、いい人ではあるのだなと感じた。ただ優しいというのも、あながち嘘ではないようだ。 「遅いですぞ照輝の君。いつまで帝を待たせる気だ」

謁見の間の前では、大臣と思わしき人物が待ち構えていた。長い白ひげを生やした老人で、厳格そうな険しい顔つきだった。その反応に、照輝はくすくすと笑っているようだった。

「帝は約束より数刻遅めに来客があるほうが嬉しいと、以前寝所でおっしゃっておりました。故に約束の時間を所要時間より少々早めにしていただいたのですが、帝はお怒りでしょうか?」

寝所、と言う単語に思わず顔を赤くしていた。それは老人も同じだったらしく、リンゴのように真っ赤になった顔には、血管が幹のように浮き上がっていた。

「貴様そのようなことをよくも平然と」

「よい、下がれ。照が来たのであろう? はよう通せ」

怒鳴る老人の言葉を制止するかのように、謁見の間から男性の声が聞こえた。重く、落ち着いた男性の、穏やかな声だった。

「しかし」

「おや、帝のお言葉は?」

悔しそうな表情を浮かべ、老人は「とっとと行け」と、謁見の間へ二人を通した。

「珠兎様」

「照、変わりないようで何よりだ」

帝は照輝の顔を見るなり座から立ち上がり、おぼつかない足取りで駆け寄ろうとした。それをみた照輝は慌てて帝を支えにいった。

「あなたは全く……呼ばれればわたしが行きますのに」 「はは、はやる気持ちのまま、体が動いてしまうのは余の性分だ」

仲が良い――それ以上の何かが二人にあることは、寝所の事や話し方からも見て取れた。しかしこうも幸せそうにされると、光樹も口元が緩んだ。

「ああ、そうだ。置いてけぼりにしてしまってすまなかった。余は帝の珠兎。見て分かるように、照とは仲良くさせてもらっている」

「そのようですね」

「いや、今日はそのことではなかったな。すまないすまない」

では話を切り替えようと、帝は座りなおし、照輝はその横に立った。

「今日は、そなたに罪滅ぼしの旅の話をしようと思ってな」

「罪滅ぼしの旅?」

てっきり、月に行って月に住むことになるだけだろうと思っていたので、光樹は首をかしげた。何、聞いておらなんだかと、帝は一から説明をしてくれた。

「そなたの母親、輝夜姫は掟を破った。それが元で、月の六つの秘宝は六方に散ってしまったのだ。未だ所在は分かっていない。探し当てられるのは、元凶である輝夜の息子だけだと、宮廷の占い師は言っていたよ」

「だから、俺に宝を探しに行けと、そうおっしゃるのですね」

様子を窺うようにそう尋ねると、帝はただ黙って頭を縦に振った。期待されているのだとすぐに分かった。 「とはいえ、なんの修行も積んでいないものを旅に駆り出すほど、余は腐ってないからな、師匠をつけ、旅に出す頃合はそやつに任せる」

帝がそう言い、手をちょいと招いた。すると、帳の向こうから体格のいい男が一人、光樹の前へ現れた。 「某は桂の男。森で桂を切って生活している。ただのきこりではない、兎桂原一のつわものと言われておる」

その後すぐに、ついて来いとだけ言って去ろうとしたので、光樹は言われるがままに、男の後についていった。

「いいのですか? 彼は礼儀作法を知らぬ森の者。唯一の跡継ぎを、あのような者に任せるなど、一体珠兎様は何をお考えで?」

宵の退屈に戯れている際、ふと照輝は、帝にそう尋ねた。

「なにを言うかと思えばそんなことか。あの者、桂の男には、大罪人の血が流れている事は、お前も知っているだろう」

得意げな笑みを浮かべ、帝はそう答えた。その様子に照輝もまた、成る程と納得のいったふうな顔をしていた。

「流石は我が君」

お互いの様子を確かめ合い、二人は身を重ねあった。

男についていってから、男の住んでいるという場所に着いたのは数時間ほど後で、空も暗くなり、完全な夜であった。たどり着いた場所は森の奥深くで、一言で表すなら、辺境の地である。

「桂のおっちゃんだ」

「おっちゃんお帰り」

どこからともなく子供達の声が聞こえた。

「お帰りなさいませ、お師匠」

「毎回毎回挨拶が硬いんだよお前は」

喜んではしゃぎまわる子供達の中から、薪を抱えた二人組みが、こちらに歩み寄ってきた。赤毛の健康的な肌の少年は、光樹とそう変わらない年齢のようで、気がつけば、お互いに様子を窺った姿勢になっていた。

「誰だよお前」

「そっちこそなんなんだ」

一方、少々年上であろう青みがかった髪色の少年は、光樹ともう一人の少年のことはお構い無しで、真っ先に桂の男に挨拶をしに行っていた。

「おい、萩耀。師匠に挨拶をしろ。人間として、儀礼だけは怠るな」

やや年上の少年は、赤毛のことを萩耀と呼び、態度が悪い事を叱責した。

「うるせえ」

素直に行動を改めない萩耀に、もう我慢ならないと年上の少年が胸倉を掴むと、取っ組み合いの喧嘩を始めた。

「喧嘩をやめろ。萩耀、玲功。特に萩耀、客人にまで食って掛かるとは何事か」

桂の男は大声でそういい、二人の喧嘩を制止した。さすがの萩耀もこれには懲りたようで、はいと返事をし、頭を下げていた。

そんなちょっとした騒動のすぐ後、男の住む小屋にて食事をした。

「そのとき師匠がどーんって現れてすごくてやばかったんだぜ」

萩耀は桂の男、師匠の事を話すのが好きだった。食事中の作法やマナーはなっていなかったが、身振り手振りを大げさにして楽しげに話していた。

それとは対象に、玲功は自分から話す事は無かった。ただただ相槌を打つばかりである。ただ、彼の性格上「食事中に騒ぐな」だとか「箸は置け」だとか言いそうなものを、黙って誇らしそうに聞いていることから、彼も師匠の話が大好きであることが分かった。

子供達は、食事を終えればすぐに男のもとに向かった。男の所には子供達が群がり、もみくちゃになっていた。

「みんな、お師匠の事が大好きなんですね」

そんな様子を見て、光樹は微笑ましくて仕方なかった。

「そう、みんな孤児で、お師匠は親みたいなものだから」

ずっと話さずに黙っていた玲功は、ふと重々しく口を開いた。

「孤児?」

「そうだ。数年前まで、六つの宝が八方に散ったことによって世が乱れ、月の國で続いていた戦は激化した。それを収めたのが、帝と照輝の二人だった。その戦では、多くの人が命を失ったし、ここにいる子供全員がその戦が起因の孤児だ。僕と萩輝も」

想像以上に、ここの由縁はつらいものだった。戦で親を失った子供達を助けるため、森で一人寂しく暮らしていた桂の男が、小屋を建てたのが始まりだったという。しかし、治療が間に合わず、死んだ子供達も多くあったらしい。今残っている孤児は全体の四分の一で、他の子供達は、すでに亡き人となったらしかった。

「そんなことがあったなんて」

「知らなくても無理は無い。つまらない話をしたな」

光樹は戸惑った。壮絶な経験をした彼らに、自分がかける言葉などなったからである。

「そういや光樹は、地球でなんか武術はやってたのか?」

萩耀の陽気な声が、場の空気を一瞬にして明るくした。その空気に釣られ、光樹もまた明るく返した。 「そうだなあ。剣道と弓道と少し馬術を……あとは」 「まて、お前何者だよ」

光樹が自分の習いごとを並べていると、萩耀が話を遮った。玲功も思わず箸を落としている。そんな様子が面白くて、光樹はにかっと笑いながらこういった。

「何者って、地球育ち」

「いよいよだな」

月に来て、三年半経った頃であった。萩耀と玲功、夜比を連れ、光樹は旅に出ることとなった。旅に出ると伝えたら、夜比のほうから申し出たのである。

「夜比、本当によかったのか」

「わたしはこう見えても、巫女なんです。宝や神の関わる戦いに、巫女は必須です」

正直、ついてきて欲しい気持ち反面、ついてきて欲しくない気持ちもあった。

「安心しろよ。巫女って言うのは、そこらへんの兵士より強く鍛えられてるもんだ。それともなんだ? 惚れた相手が心配か」

「萩耀うるさい」

余計な事を言うなと、萩耀の口を慌ててふさいだ。そんな和気藹々とした様子のまま、彼らは旅立った。

想月刻:二章

二章:捜月刻

旅に出たはよいものの、みぎもひだりもわからないようでは困ると、出発前に地図を渡されていた。地図には六宝ゆかりの地が記載されており、それを頼りに聞き込みをすることとなった。六つも宝を探すなんてなかなか酷な話だと、光樹は思った。そんな中で初めに一行が向かったのは、蓬莱の地という神山だった。麓にはゆかりの寺もあり、当たりだとしか思えない。

「すみません」

寺に着き、誰かいないのかと返事を待った。すると奥からしわがれた男性の声が聞こえた。注意して声のした方を見据えると、小柄な人影、恐らく住職であろう老人が現れた。顔には常に笑みを浮かべていて、非常に温厚そうな人だなと言うのが一番の印象だった。

「ここにお客人とは珍しい。はて、どうなさいましたかな?」

「申し遅れました住職。我々は六宝を見つけ出すべく、帝から使わされた者です。ここは六宝ゆかりの地だとお聞きしています。何か知っている事はございませんか?」

人のよさそうな老僧に、光樹は挨拶と共にそう尋ねた。すると老僧は笑みを取り払い、顎を撫でながら考え込むような仕草を見せた。

「帝から?」

「はい、そうです」

はっきりと物を言い、真っ直ぐに己を見つめてくる光樹達に、老僧は優しく微笑んだ。

「わかりました。宝の事をお話ししましょう。立ち話も何ですので、どうぞお上がり下さい」

「ご協力感謝いたします」

許可が下りると、一行は玄関を上がり、礼儀正しく正座をした。いつの間にか茶を用意していた老僧は、それを盆ごと慣れた手つきで差し出した。それから姿勢を正すと、老人らしいゆっくりとした調子で話し始めた。

「宝の事ですが、ここ蓬莱の地には、六つのうち四つの宝が存在します」

「四つもここにあるのですか?」

玲功は首をかしげながら、信じられないといった様子で疑問を述べた。

これは光樹としても意外だった。六つも探さねばならぬなど酷な話だと思っていたが、これならば予定よりも早く探し出せそうだ。どこか暗がりに一筋の光が差し込んだかのようで、光樹は顔にこそ出さないものの、内心小躍りしていた。 「ええ、勿論。一つは白蛇が守る蓬莱の玉の枝。二つ目は白燕が守る燕の子安貝。三つ目は白鼠が守る火鼠の毛皮。そして最後となる四つ目は、その三つを集めると現れるといわれています」

「ということは、宝には守り神がいるのですか?」

萩耀は心なしか顔を輝かせ、老僧に食い気味に質問した。それを失礼だと玲功が肘で小突くと、それもそうだと珍しく言うことを聞いていた。その様子をみて、老僧は失礼に顔をしかめるでもなく、むしろ愉快そうにくすくす笑った。 「そうですとも。六宝を得るには、神々が課す試練に打ち勝つ必要があります」 光樹は地球にいた頃、ライトノベルやアニメ、漫画はそれなりに読んだりみたりしていた。故に、これは想定していたといえばしていたのだが、実際に自分が当事者となってみると、神から試練を課されるというのはかなりのプレッシャーものだと感じた。物語にはそういった試練から逃げ出す者も結構いるが、光樹はどちらかと言えばそういった登場人物を意気地なしと馬鹿にする方だった。今となれば、その登場人物たちに「辛いよね、分かる」と言いながら、謝罪して回りたいくらいだった。しかし、今悠長なことが言ってられないのも事実、光樹が逃げ出すわけにはいかなかった。

「どうすれば試練は受けることができますか?」

夜比がそう尋ねれば、老僧は真面目な顔つきになって姿勢を整えた。

「ここ蓬莱の地の中心地に、数万年と在り続けている桂の大樹があります。蓬莱の玉の枝を守られている白蛇様は、そこに住まわれております」

それから、老僧にある程度の道順などを教えてもらってから、光樹達は件の大樹を目指し、森に足を踏み込んだ。 森に生い茂る木々はどれも皆美しく、これを本物の蓬莱の玉の枝だと差し出されれば、偽者であっても本物だと信じてしまうかもしれなかった。

「綺麗」

そうぽそりと呟いたのは夜比で、光樹は鼓動が高鳴った。なぜなら、木漏れ日の中佇む彼女が、これまでみたどの表情よりも美しかったからだ。こそりと笑むその顔は、言葉では表せない。

「夜比の方が綺麗だよ!」

馬鹿、何言ってるんだ俺は!

これをきいた夜比の反応は言うまでもない。きょとんと首を傾げている。光樹は恥かしくて仕方がなかったが、萩耀はにやついて茶々を入れようとそろそろ寄ってきた。

「なんだよ」

「いや別に。美人さんの事考えるあまり、君の方が綺麗だよなんていう恥かしい台詞を吐いちゃったっていうのは、我々若者の特権といいますか」

「もうやめてくれよ!」

二人が攻防を続けていると、やたら太い根に足が引っかかり、光樹はそのままこけてしまった。

「あれ、この根っこって」

「とうとう着いたってことか」

根っこを掴むように手を置いた萩耀を、玲功が慌てて止めた。

「待て萩耀、お前今何しようとした?」 「何って、木登り」

玲功も光樹も夜比も、皆唖然とした。開いた口が塞がらない。それでも気を取り直して励行は続けた。

「この馬鹿耀!」

「なんだよお利口玲功!」

萩耀のは悪口にはなってないんじゃないかと思いながらも、二人の言い争いに首を突っ込めば余計に厄介なことになると知っているので、言いたい気持ちをぐっと堪え、ここは玲功に任せた。 「神の住まう大樹に、主人である神に断りもなしに登ろうとは!」

「じゃどうやって会えば良いんだよ」 「馬鹿耀。それくらい頭を使え」

よし、よく言った玲功――そう思ったのも束の間、次に彼が行った行動もまた突拍子もないことで、光樹は度肝を抜かれた。

「ごめんくださああい! 蛇神様いらっしゃいますかああ?」

なんと聖域ともいえるこの場所で、森全体に響き渡る声で叫んだのだ。こんなにも大きな声なら、何事かと他の神々までやってきそうなほどだ。立ち入るのがはばかられるなら大声で――理にかなっているような気もしないではないが、なんとも単純で馬鹿げた発想だと、光樹は呆れた。

「お前こそ頭使えよ馬鹿玲! 昼寝中とかだったらどうすんだよ!」

先ほどまで大樹に登ろうとしていた萩耀が言えた事ではないが、これはごもっともだった。地球にいたころ、夜中に聞いた改造バイクの騒音は、本当に腹が立ったものだ。神様がいつ寝るかなど知らないが、仮に寝ていたとしたら相当腹を立てるかもしれない――そう思うと緊張が走った。

すると、樹上からがさごそと物音がし、ついで木の葉がはらはらと落ちてきた。

「何者だ」

低く野太い、大地を揺らすような声だった。

慌てて上を見上げると、大木に巻きつくほどの大きさの白蛇がそこに鎮座していた。

「あなたが、蛇神」

「いかにも。私は玉の枝を守護せし蛇神・禄だ」

神々しい白蛇・禄はそういった。垂れた目元は、彼は穏やかな神であろう事を連想させた。

「して、おぬしらは」

「私達は、帝から六宝を集めよと命を受けた者です。蛇神様、玉の枝はどうすれば手に入れられるのでしょうか?」 「ふむ、玉の枝は虹色に光る美しい枝だ。私の管轄だが、今は持ち合わせていない」

禄は表情こそ分からないものの困ったような声色だったので、何か困っているのだという印象を受けた。

「どうしてです?」

光樹が尋ねると、禄は考え込むような仕草を見せてから、光樹に言った。 「今私達蓬莱三聖獣のうち二人の関係がよろしくなくてな……二人を宥めていたら白燕の福に盗られてしまったのだ」 一行は、それは災難だったな――などと考えてから気付いた。今彼が持っていないということは、彼に試練を受けたところで、玉の枝は手に入らないのだ。 「そこで一つ提案だ」

どうしたものかと悩んでいる光樹達を導くかのような明るい声音で、禄は言った。なんだなんだと、一行は耳を澄まして聴こうと準備態勢をとっていた。 彼らの様子を可愛らしく思ったのか、禄は穏やかな声色で提案を述べた。 「二人を仲直りさせてくれれば、この地の六宝四つは全てあげよう」

「本当ですか」

これはチャンスだと思い、光樹は明るく声を発した。すぐに依頼を引き受け、白燕と白鼠がいるという場所へ向かうことにした。

「よくわかんねえけどこれで良かったのか?」

萩耀はあくびをしながら光樹に訊いた。

「下手に難しい試練を与えられるより、まだ現実みがあっていいんじゃないのか?」

すかさず玲功が答えた。

「何でしょう、仲直りさせるだけというのは、逆に心配になってしまいますね」 「まあ、何とかなるよ」

不安げな様子の夜比に光樹は明るく接したが、どうしても夜比は不安が拭えないようだった。

「お前嫌い!」

そうこうしているうちに、何やら言い争っているような声が聞こえてきた。その声は辺り一帯を揺らすほどに大きかった。一行は驚いて奥へと目を凝らした。すると、白い生き物の姿を捉えることができた。さらによくみれば、白燕と白鼠だということもわかった。木との比率から考えて、彼らは身長百七十二センチの光樹とほぼ同じか、それ以上に大きいのが窺えた。なんと大きな燕と鼠であろうか。

「あの」

「あ?」

「なんでもありませんすみませんでした!」

光樹は神のドスのきいた声が恐ろしくて、思わず逃げ帰ってしまった。

「おいこら!」

「じゃあお前らが行け!」

萩耀と玲功に散々言われ、光樹は腹が立って怒鳴った。しばらく言い争っていると、傍らに夜比がいないことに気がついた。もしかして――光樹は恐る恐る前に向き直った。

「では、福様も寿様も、ご自分の非は認めてらっしゃるのですね」

よく聴けば、彼女は神に説教をしているではないか。巫女が神に説教など聴いたこともない話だったが、現に夜比は目の前で説教をしていたのだ。

「良いですか?」

そして気がついた。彼女には説教をしている自覚はないということに。

喧嘩はもうしないからこれ以上は痛いところを突かないで――説教されるとは思いもしなかったのだろう、神は光樹に目で訴えてきた。

「夜比、お二方はもう反省してるみたいだし……それよりも、用件を伝えよう」 できるだけわかりやすく、要点をまとめ、光樹はこれまでの経緯を神に伝えた。

二人の神――白燕の福と、白鼠の寿は顔を見合わせ、何やら二人で相談をしている様だった。

「少年。君は帝からの使者だと言っていたな」

福は軽快なリズムを刻みながら、それこそ鳥がするように光樹に近づいてきた。 そしてあのよくいる燕と同じような仕草で、光樹の様子をうかがった。 福の様子があまりにも可愛らしく思えて、光樹は可愛いといいかけた口元を硬く結んでから、改めて適当に返事をした。

「いくら君が帝の使いであっても、ただで渡すわけにはいかぬ。禄殿はお優しいから、簡単な試練にしたのだろう。しかしあくまでも、燕の子安貝は我、火鼠の皮は寿の管轄だ。我らが認めねば、やはり渡すことはできない」

福の声は至って真剣だった。しかし、福の可愛い動作は続いていて、光樹達は我慢しながら話を聴いた。

「何をすれば、認めていただけるでしょうか」

「福と我に、試合で勝てば、渡してやらんこともない」

寿は鼻をひくひくさせながらそう答えた。寿もまた、げっ歯目特有の可愛らしい仕草をしていた。可愛い――光樹の背後で、耐え切れなくなった夜比がそう声を漏らした。

そんな一行の不自然な挙動を不思議に思ったのか、二人の神は首をこてんと傾げた。その様子がまた可愛らしいもので、とうとう光樹も玲功も可愛いと声に発してしまった。可愛いという単語が聞こえたのか、神二人は何やら納得した様子であった。

「もちろん、生身の人間が我々に本気で勝つことができるとは思っていない。ある程度手加減はする」

「しかし、死なぬという保障もできぬ。全員でまとめて相手してやるつもりだが、怖いのならば帰っても良いぞ」 福と寿はそう提案をしてきた。

「俺はやるぜ」

「俺も」

「月の巫女の掟では、人が神と戦う時に、巫女が詠うことが習わしとされています。私も残ります」

答えは言わずもがな決まっていて、光樹の頼りなさそうな顔は鋭い表情に切り替わり、福と寿の方へと向いた。

「神様、これで全員だ」

「よい目を、しているな」

福と寿は感心した様子で彼らを見ていた。

「よし。我が小判をあげ、小判が落ちた瞬間に開始する。良いか? 小判が落ちれば試合は始まる。気を引き締めることだ」

長い沈黙の中、小判があげられた。 「遅い」

もう背後をとられた!

それは一瞬のことで、光樹は半ば恐怖を感じた。光樹が小判の音を聞いて一秒も経たないうちに、彼は寿に背後をとられてしまったからだ。

「その程度か? お前達もぼうっとしていると……ほら、上がお留守だ」

刹那危険を察知して前方に回避をすると、足首すれすれの地面に、刃のように鋭い羽が数枚刺さっていた。いくら可愛らしいといえど神は神、光樹達は畏怖の念がふつふつと沸き始めていた。

「先ほどの良い目はどうした? 我々に勝たねば宝はやらんぞ」

光樹は考えた。神とまともに戦えるまでになるにはどうしたらよいのかを。 そうだ――光樹は夜比に賭けることにした。

「夜比! あの唄を!」

「わかりました」

その唄の起源は修行中、二人で交わした約束である。

「俺の巫女になって欲しい」

草木の香る美しい野原で、光樹は夜比にそう告白した。月では通常、帝に巫女が嫁入りに来る。帝は月の神々の血を継ぐ神聖な者、そういった考えからきたものだった。

ただ、光樹は帝の血筋ではない。例えと言うか何と言うか、なぞらえた告白だった。

その時は返事をもらえなかった。どちらも気恥ずかしくなって、途中で話をすり替えたからだ。

「でも」

夜比から提案があった。

「唄を送っても、いいですか?」

「恋し君よ我が君よ」

夜比の歌声が響き渡り、光樹は自然と力がわくような感覚がした。

「いける」

光樹は腰に提げていた刀に手を置き、構えた。目を瞑り、意識を研ぎ澄ますと、 今までは聞こえなかった羽の音や足音がして、その場にいる者の位置が把握できた。

「なあ、あいつ何してるんだ?」

萩耀は間の抜けた声で玲功にそう尋ねた。

「居合いの達人のようだな。意識が洗練されている……」

玲功は光樹に対し、素直に尊敬している様子だった。

「俺にはよくわからん」

「お前やっぱり馬鹿だな……」

尚もよく分かっていない萩耀に、玲功は呆れてため息をついた。

萩耀は玲功が自分を馬鹿と評したことが気に喰わず、いつものように食って掛かろうと身構えたが、それを行動にするまでには至らなかった。

「あいつ、ついていってる」

そう、光樹の動きが、福と寿の二人をいなすまでになってきていたからだ。福が頭上で羽を矢のように放つものならば、対応して四方に避け、寿が近接に持ち込もうと近づこうものならば、素早く刀を抜き、一撃を放った。

「良い目、良い動き……流石は帝となる者。相応しい資質だ」

「帝になる?」

光樹は疑問を口にした。月に住んだここ数年間の知識でみてみれば、自分は帝の一族ではない。跡継ぎとなる資格など持ち合わせてはいないはずだ。だが現に、神は自分を帝となる者と呼んだ。光樹は疑問に気をとられながらも猛攻をいなし、ついに福を負かし、ついで寿もみね打ちし、決着をつけることに成功した。長い戦いだった。高かった日は沈みかけている。

「よくやったな、少年よ」

「帝になるというのはどういうことですか?」

羽繕いをしている福に、光樹は少々低めの声でそう訊ねた。

「聞かされていないのか。お前の祖母は、あの帝の姉だぞ?」

驚いた。帝は自分の大叔父に当たるのだ。光樹は自分の特異な血統を悟った。帝であり、斎でもある――光樹がこのまま跡を継ぐのなら、帝と斎は統合されるだろう。まさかここまで特殊な血を持っていたとは。

「まあよい。我々は、君に資質を見出した。この地の宝は君のものだ」

そう寿が言うと、光樹達は元いた寺院に戻っていた。夢だったのかと疑うも、光樹の手にはしっかりと、光り輝く美しい実が実った枝と、紅い鼠の毛皮、そして子安貝が持たされていた。

奥から鉢を持った老僧が顔を出し、こっちへこいと手招きをした。

「なんですか?」

「まあ、そこへお座りなさい」

言われたとおりに座ると、光樹の手にあった三つの宝は光り輝き、鉢は火を噴いた。

驚いたのも束の間、鉢から噴いた火は瞬時に視界をさえぎり、ある光景を映し出した。

「珠兎様……この大戦に、終わりはあるのでしょうか」

皇子時代だと思われる珠兎に話しかけたのは、若かりし頃の照輝の君であった。 状況を見るに、ここは戦の本陣、戦場だ。

「必ず終わる。終わるはずだ」

そういうと、珠兎は照輝へと歩み寄った。そして頭を撫でると、彼の顔を引き寄せ、そのまま深く口付けをした。 「珠兎様」

反射的に照輝は珠兎を突き飛ばすと、顔を紅潮させて睨んだ。明らかに、嗜みとしての男色に収まらぬものを感じ取ったからだ。

「一つ終わらぬとするのなら、お前だけだよ。照」

恥かしげも無くそう言い、自分を口説く主人に対し、照輝は怒りが込み上げていた。

「立場が逆です。それに、今のは」 「すまない。余計な事をした」

本人も、相手を怒らせたのは想定外だったのだろう。素直に照輝に謝罪をした。

「ただ、一つ分かって欲しい。わたしは君を嗜みの相手で終わらせたくは無いのだよ。知らせずに終わるのは嫌だった。わかってほしい」

「わたしだって、あなたの事は尊敬しています。好意が無いとも言い切れません。ただし、お互いの立場を考えて下さいませ。皇子と良家の跡継ぎ、この二人がたとえ嗜みという名目であっても、繋がれたのならば、出会えたのならば本望ではございませぬか」

照輝の頬をつたうものに気付いた珠兎は、彼の頬を撫で、それを拭った。 「照、お互いの境遇を恨もう。そして今宵は、嗜みではない。仲の良い夫婦がそうする様に、愛のあるものだと分かってくれ」

照輝は一瞬戸惑いをみせたが、相手を想う気持ちは、逆らうことができなかった。

「その愛、受け取りましょう」

それは非常に熱く、二人の憎しみと憂いが重なり合っていた。まさに、生まれに翻弄されたことの、悲劇をうたったものだった。そのうたは、明け方まで続いた。

その後二人は親交を深め、次々と勝利を収めていった。実績や帝の高齢により、何十といる皇子、跡継ぎ候補の中から、珠兎は帝に選ばれた。丁度同時期、輝夜が地上に派遣され、照輝もまた斎となった。

「輝夜が地上へ降りて早数ヶ月、少しは戦も落ち着いたと見えます。このまま行けば、終戦も近いでしょう」

「そうだな」

「珠兎様?」

そういった会話の最中、珠兎の顔色が悪く、声もかすれ気味であることに、照輝は気付いた。今日だけでなく、最近は部屋に篭る事も多く、具合を悪そうにしているところを気遣っても「大丈夫だ」と、はぐらかされていることも引っかかった。

「珠兎様、やはりおかしいです。一度医者に」

その時だった。

珠兎が血を吐いたのだ。

見ているだけの光樹達も、吐いた血の量に気分が悪くなった。着物、床、傍にいた照輝までもが赤く染まったのだ。身をかがめ、到底肺にまで息が届いているとは思えない、漏れるような浅い呼吸を繰り返していた。そんな珠兎の姿は弱々しく、見ていて痛々しかった。

「誰か、誰かいないのか。珠兎様が……このままでは」

照輝の絶叫が、辺りに響き渡った。余裕の無い表情で、整った顔は信じられないほど崩れていた。それほど必死だったのだ。

しばらくし、家来達が寝室へと珠兎を運び、医者を連れてきた。

「何をしていたんだ。遅すぎる。珠兎様がどうなってもいいのか」

対応が遅れていた家来達に対し、照輝はかんしゃくを起こしていた。家来のうち一人に、手の跡がはっきりのこるような、強い平手打ちを食らわせた。

「照輝の君。斎ともあろうお前が、家来に手をあげてどうする。そこまでいうなら、自分こそ傍にいたのであろう? しかし、何もせずにただ助けを乞うていた。何もせずただただ喚いて、帝に何もできなかったお前が、家来を叱る資格などない」

そう照輝の頬を叩き、叱責していたのは、光樹もあったことのあるあの大臣だった。その大臣を照輝は睨み返し、胸倉を掴んだ。誰が見ても、錯乱しているのは明白だった。

「うるさい、黙れ、黙れ! 大事な人だ。大事な人が血を吐いた! 本当は声だって上手く出なかった。あれでも必死に自分のできることをした。斎だからと、人らしい感情は持つなというのか」 「斎は国に尽くせ、尽くすのは帝ではない」

喚き、泣きじゃくる照輝には、追い討ちの一言であった。

「しばらくは帝と離れていろ。見舞いには行くな。その代わり、泉の神と次の帝、国の未来について話す事だな」 「珠兎様を捨てるのですか」

「血の量を見たが、あの量を吐いたのではもう駄目だ。救いようが無い。おとなしく国に尽くせ」

照輝は、はっきりと突きつけられた立場、状況に、憎しみを通り越し、ただ絶望していた。

「連れて行け、月泉邸の泉の間から出すな。出ていかれても困る。縄か何かで縛めておけ」

まるで抜け殻のようになった照輝を、家来が哀れみの目を向け、体を担いで運んだ。泉の前に運び終えると、地面に縄と一緒に杭を打ち込み、その縄を彼の手足にくくりつけた。

「斎様……わたしにはどうすることもできません。すみません」

家来が申し訳無さそうにそう話しかけても、照輝は虚空を見つめ、ただ、会いたい――とだけ呟くのだった。いたたまれないその場面に、光樹はつい手を差し伸べたくなったが、これは過去にあったことなのだと気持ちを切り替えた。 照輝が縛められ半日、世話に来た家来が話をした。

「帝の容態は依然よくならないそうです。あと数日もつかもたないか」

手首が縄ですれているだろうと軟膏を塗り始めた家来に、照輝はぽつりとかすれた声できいた。

「もつ? もたない? 珠兎様は、しぬのか?」

軟膏を塗っている家来のその手の甲に、一滴の雫が垂れた。涙だ。

「まだ、まだ一緒にいたい……戦の無い世界で、二人で」

断片的な、ぽそりと囁く様なその声に、家来もまた胸を痛めている様子だった。

しかし、どう力を入れればそうなったのか、その直後に照輝の手を縛めていた縄はぷつりと切れた。家来があっと思った時には、彼は泉に身を投げ、姿を消していた。

まだ一緒にいたい。その気持ちを抱えたまま、彼は神域に足を踏み入れてしまったのだ。しばらくして、照輝は家来に引き上げられ、死ぬことは無かったが、願いに呼応した泉は憎しみや憂いまで取り込み、その念から悪路の君を生み出すこととなった。澄み渡った泉は黒く濁り、黒雲が日を閉ざした。

「帝が目を覚まされた」

「奇跡だ」

月泉邸の家来達が大慌てでそう報告に来た。悪路の君はあとでなんとかすればいい――照輝の目には光が宿っていた。珠兎は珠兎で、目が覚めてすぐに言ったのは「照は?」だったようで、照輝は彼のもとへ駆けていった。

「どうすれば消える」

場面は切り替わり、悪路の君が解き放たれてしばらく経った頃の事のようだった。照輝は、泉で犯した罪を正直に珠兎へ話した。悪路の君を消すにはどうすればよいのか、そのことについて泉に尋ねることにしたのだ。

「血族のうち、罪が形を成した者。それはお前の妹の中に宿る。月へ来る頃合は十五。その者は悪路の君の天敵となる。とのことです」

珠兎の問いかけに、照輝はそう答えた。

「そうか」

珠兎もそう答えただけで、特に疑問には思わなかったようだ。

血族のうち罪が形を成した者というのは、光樹のことであることは明確であった。母親が掟を破り、父との間に成した子。それだけでなく、これは珠兎の計略であろうが、師である桂の男は追いやられた犯罪者の末裔という話らしく、本人が善人であろうと、罪の血が色濃く残っている。まさに光樹は、条件に当てはまる最高物件と言うわけだった。

そこで鉢の炎は視界から晴れ、過去の光景は途切れた。光樹は自身の出生や背負ったものに重さを感じていたが、それ以上に、自らの親戚の業の深さ、そして悲しき宿命を哀れに思った。

「どうだったかね皆さん」

老僧がそう尋ねると、一行は沈鬱そうに各々の今の心境を語った。

「最悪だ。超胸糞悪い」

「はぁ……」

「こいつは春画すらみたことねえから、途中貞操でも奪われたかのような反応してやがったしな」

萩耀が感想を述べていたが、彼にもたれかかっている玲功は顔全体に紅でも塗ったかのように紅くなっては青ざめるを繰り返していた。

「まさか、あんなことがあったなんて知りもしませんでした」

夜比も夜比で、二人の境遇を哀れんでいるようであった。同時にどことなく怒りもみえたが、この怒りが、自分を利用したことに対しての怒りであれば、と光樹は願った。しかしそれは願いだけに留まらず、彼女は光樹のことについて怒っているのだということがわかった。本人がそう発言したからである。

「おいおい嬉しくなっちゃって」

「やめろって」

萩耀はここぞとばかりにからかってくるが、両想いだと分かっているというのになかなか成立しない二人をみて、内心やきもきしているらしかった。

しかし彼のそういった素直な所は光樹も好いていて、 友人に持ってよかったと思える瞬間でもあった。

老僧の計らいで、光樹達はその日は寺院へと泊まり、翌日の早朝から出発をした。

「何もかもお世話になりました。お礼は後々」

「お礼は入りませんよ。お気持ちだけで結構です」

「いえ、受け取って下さい。必ず渡しにいくので、それでは」

光樹は急いで出発した。

彼らを見送る中に、あの聖獣の姿があり、彼らは光樹をただ見つめ続けていた。

「悪路を断ち切るは特異な少年。純血は混血にて正されるか……」

想月刻:三章

三章:愁月刻

「残すは龍神の五色の珠、そして、不死の薬」

「あまりにも順調にことが進みすぎだ。仕組まれたかのように感じる」

船で海を移動する中、ふと、玲功がそな事を言った。そのころ仲間の間であがる話題といえば〝あまりにも集まるのが早すぎる〟ということに対しての疑問であった。

「じゃあ、誰が仕組んだと思っているんだ。お前は」

玲功の言葉に、萩耀がそう投げかけた。しかし励行は黙って下を向くばかりで、何も答えなかった。分かる筈も無いのである。

「ほら、龍神の珠を捜すんだろ? 岸にもう着く」

光樹とて、これが仕組まれているのではないかと言うことには、薄々感づいてはいた。とはいえ、誰が仕組んだかまでわかるわけではない。それはここにいる誰もが同じ状態だった。考えていても仕方ないのだと、光樹は仲間を先導した。 着いた島は龍洞と呼ばれる大社で、廃社となってからは、人が寄り付かなくなっていると聞いていた。空は暗がり、木々も倒れ、荒れ放題のその様子から、人が寄り付かなくなるのも無理は無いことだと思った。

「うわ……薄気味悪いな」

「確かに薄気味悪い。こればかりは同感だ」

普段はお互いぶつかり合ってばかりの萩耀と玲功も、この島に関しては顔をこわばらせ、意見一致の相槌を打っていた。

「皆さん、龍神の由来はご存知?」 男性陣三人が身を震わせる中、平静を保った夜比の声が響いた。

「月の巫女は、修行の際に六宝の勉強をするんです」

質問に対して首を横に振ると、夜比はしゃなりと前に進み、神楽を舞いだした。

「こんな時に舞だ? 冗談はよしてくれよ」

「馬鹿かお前は、廃社跡に踏み込むなら、重要な過程だぞ。これだから猿は」 萩耀と玲功がまたも口喧嘩を始めたかとため息をついたとき、夜比は響く声で歌を歌いだした。歌声は美しく凛と響き、心が洗われるような声だった。しだいに耳がなれ、光樹の耳にも内容が入ってくるようになった。

「五色の珠を守護せし者 名は何と申す ななしななしといらふなら 余が名付けてせんぜよう」

ーーけしき良くせる名無き龍神

洞窟より這ひ出でくと

「名をくれ」とばかり言ひて黙れり。 「そなたは真麗しき鱗を持つ、 青の麗しき鱗を。

瞳は翡翠の如し。

こうぜしものなり。麗しきそなたを いかが表すべからむ」 と言ひける。 なづみし末に「彩龍」と名を付けき。 龍神喜びて 姿変へ、 ゆくゆく人に成りて 皇子に御礼せばやと申し出でたり。 それきたりと、珠ばかり貰ひてかえらむ とせるところ、 人に成りし龍神 いと見目麗しきことにおどろきき。 さて皇子「妃にならずや」 と請へど、 龍神は「心地は嬉しど、 おのれはここよりかるるよしにはいかず。 龍神故に、女に男にもあり。かかる者を 皇子たるお人が妃にし良しまじ」 といなびき。 「ならば通わむ。月に一度は定めて来。我は思ひ絶えが悪しきなり」と言ひ、 皇子、社をあとにせり。 言いし通り通ひ続け、わらはは満ち月の一族にて今なほ栄えたり。 かくて、皇子の死にし後、彩龍は社に帰りきといふ。

「分かりましたでしょうか」

歌い終わると、夜比は光樹に駆け寄り、そう尋ねてきた。

「今のは、長唄?」

「そのようなものです。月では、こういった神話を語る歌がたくさんあります。月の皇子が恋した龍神様は、今でもここに住んでるんですって」

なんだか素敵ですと、夜比は少女マンガを読んでいるときの女子に似た反応をしていた。よくわからないと苦笑いをすると、よっぽど酷い顔をしていたのだろう、夜比は光樹の顔を見て吹き出した。 「酷いぞ。人の顔をみて吹き出すなんて」

「だって、そんな無理して笑おうと……顔がひきつって」

手で顔を覆ってさらに笑いが加速していた。その様子に、こいつの笑いのつぼ変だよな――と、他の二人に目線で語りかけた。そう思ったのは二人も同じだったらしく、黙って首を縦に振っていた。 そうは言ったものの、笑っている夜比の顔は愛らしいと感じていた。見ていると、どこか幸せになるこの気持ちは、遠い昔、皇子が龍神に抱いた気持ちと同じなのかもしれない――そう思った。

「随分と楽しそうではないか。お兄さん方」

今まで聞いた事の無い声が、瞬時に空気を変えた。驚いて声のした方を見ると、社の屋根に腰をかけ、こちらを見下ろしている人がいた。

「まあそう驚くな。わたしは、待っていたのだよ。可愛い子供達」

その声は透き通った川のせせらぎのようにおおらかで優しく、それでいて凍てつく冬の川の様でもあった。何ともいえない、中世的で美しい声だった。声の主も、逆光でよく見えなかったが、美しい輪郭と、はっきり整った顔立ちが窺えた。

「あなたが、龍神……彩龍ですか」

「そうだな。歌が聞こえたので、様子を見に来た。だが、まあしかし……ふむ」 間を空けて、彩龍は嘲笑うかのような表情を浮かべ、にやりと光樹達を見下した。

「これは一体どういうことかな? まんまと踊らされているではないか。反吐が出る」

「なに? どういうことだ」

喧嘩っ早い萩耀が食ってかかったが、玲功がそれを制止した。いつもの様子だ。 しかし、今回ばかりは光樹も大人しくはしてられなかった。

「俺たちが踊らされているって、どういうことですか」

「そのままの意味だ。しかも、六宝が散ったのは斎の仕業ではないか。実の妹に罪を擦り付けるとは嘆かわしい」 「斎? 擦り付けた?」

急激にことが運びはじめ、何が何だか分からなくなっていた。それは他の三人も同じだったらしかった。彩龍はというと、その斎とやらへの怒りを露にしていた。

「斎ともあろう者が……月の行く末を祈る泉を、私的に使うから罰が当たったのだ。五色の珠を奴のために渡すわけにはいかん」

「待ってください。話が分かりません。訳も分からずに追い返されるのはごめんです。しっかり分かるように話をして下さい」

真剣にそう訴えると、怒りに満ちていた彩龍の表情は次第に落ち着き、分かったと吐き捨てるように言えば、屋根から飛び立ち、光樹達のそばにふわりと降り立った。近くで見れば見るほど美しい顔立ちで、直視できないほどまばゆかった。

「先ほどはとりみだしてすまなかったな。五色の珠は宝の中でも力の象徴であり根源、取り扱い注意と言うやつなのだ。それ故管理者の責任は大きい」 「なるほど」

頷きながら素直にそう言うと、彩龍はくすりと朗らかな笑みをみせた。

「それで……斎とは何ぞ、泉とは何ぞとな? わたしが見る限り、そなたには帝の後を継ぐことができる者、すなわち皇子の才覚を備えているようだが、地球の子とも見受けられる。おやおや、知れば知るほどおもしろい子だ」

興味が尽きないと言った様子で、彩龍は光樹の瞳を覗き込んだ。

「あの、話して下さるならとっとと話して下さい」

「つれないな。まあ良いのだが」

残念だと眉を下げたその表情は、どことなく哀愁漂うものだった。

「まず、斎のことだ。斎というのは、祭礼や行事において、月泉邸の庭にある月泉を通し、神と交信する神官の事だ。決まりとして、祈りは私的にしてはならないというものがある。兎桂原全てのためにある神官と神だからだ」

「その神官様が私的に祈ったことが、今回六宝が散った理由だとおっしゃるのですか?」

「話が早くて助かる。そういうことだ。わたしは兎桂原でも上位の神故、訪れし者に憑いてきた気や念を見れば、何でも分かってしまうのだ」

彩龍は、親が子供にするのと同じように頭を撫でてきた。おそらく癖なのだろう、はっとするとすぐに手を引っ込めた。

「そうですか……それで、斎ということは」

咳払いをして、光樹は話を戻した。 「照輝の君。彼が何故そのような行動を取ったかまでは分からぬが、斎が私的に泉を利用することは決してあってはならないのだ」

やはり、と息を呑んだ。

「何故そこまで斎が泉に私的に祈ることは、硬く禁じられているのですか?」 「斎というのは、元より神に影響を与えやすい。強く願えば願うほどに、泉の向こうにおわせられる最上位の神々の、荒御魂を集めてしまうのだ」

難しい単語が聞こえてきたので、光樹は頭の中で一旦整理し始めた。荒御魂、神の負の部分というような解釈で間違いが無いはずだ――そう考え、遅れて相槌を打った。

「荒御魂。ようするに、斎が抱えた負の感情が、神様達にも影響を与えて悪い物を生み出してしまうってことですか?」 彩龍は理解の早い光樹をえらく気に入ったのか、またもや頭を撫でようとした様子だった。

「その通り。集まり、結びついた御魂は、後に悪路の君となる」

「小説とかでもよく聞きますね」

「悪路の君は一度生まれれば闇に影を潜め、ある日行動に出る」

「ある日とは」

今日とかじゃないよな……と身構えて話を聞いた。

「祈りの叶う道が途絶える兆候が表れるときだ。そうだな、六宝が揃えば太刀打ちできないことも無い」

「なら、五色の珠をください」

「ほう」

考える前には、珠をくださいと答えていた。自分でも馬鹿じゃないか? とは思ったが、光樹は本気だった。

「嫌といっても引き下がりません」 しばらくの沈黙の後、彩龍は大きな声で笑い出した。

「そのようなことを申すとは、えらく度胸のある子だ。あの人を思い出したではないか」

口を開けて堂々と笑う彩龍には親しみがあり、一緒になって笑いたくなった。ふうっと息をつくと、彩龍は五色に光り輝く珠を、光樹の手に握らせてきた。それに対しての驚きは大きく、光樹は思わず目を丸めた。

「よかろう。この彩龍、五色の珠をそなたに預けようではないか」

そう言う彩龍の目は穏やかで、初め抱いた冷たい印象は消え失せた。

「いいんですか?」

「いいとも、今日は記念ぞ。持っていけ」

ありがとうございます――と一礼し、その場から去ろうと踵を返した。その時、少し待て、と呼び止められた。 「なんですか?」

「不死の薬について、知っている事があるのでな」

「是非教えて下さい」

今までもこうして順当に来た。六宝を守っていたのは神様で、光樹が気に入ったと次なる六宝の情報を教えてくれたのだ。今回もその流れであろうと、神の与える情報に疑いは無かった。そのことは彩龍にも分かっていたのだろう。疑いもしない光樹の様子に、一瞬だが、納得のいったような表情を浮かべた。

「不死の薬は、ただ不老を司る薬ではないのだ」

「と、言いますと」

「時を司りし薬。本来なら、時空に関わる願いを叶える薬だ。それがたまたま、不老や長寿を願う者が多かったがために、不死の薬と呼ばれるようになったのだ」

衝撃を受けた。不死の薬と銘打たれた宝の本質は、実は不死の薬では無かったのだ。

「不死の薬も、あなたの様な神様が守護しているのですか?」

呆気にとられるばかりでは何も進まないと、ふと気になった質問をした。 「ああ、不死の薬は、あれ自体が神なのだよ。きっと今は気分がいいだろうから、ことの真相が知りたいと願えば、きっと見せてくれるよ」

おそらくつくも神の様なものなのだろうと、勝手に納得していた。願えば話は聞いてくれるというので、気前はよい神なのだろうという印象は受けた。

「あやつは名をトキヨミという。覚えておけば更に気を良くするぞ。奴はお調子者だからな。場所は……地名にもなっているから迷わないはずだ」

話を終え、そろそろ行かねばと彩龍に背を向けた時のことだ。三人が姿を消していたのである。何処へ行ったのかと慌てていると、後ろから彩龍が声をかけた。

「お仲間なら随分前に浜へ戻ったぞ。はよう行け、寂しくなるだろう」

ではな、と手を振る彩龍はどこか悲しげに感じられた。

一方、浜へと戻ると、よく知った顔の三人が舟の付近で退屈そうに待っていた。

「遅いわよ」

「どんだけ待ったと思ってんだ」

「今度は俺たちを置いてけぼりにするなよ。特に夜比はお前を心配して」

「玲功」

夜比は顔を赤くしていた。

島から元いた陸に戻り、商人に話を聞いたところ、都から北にトキヨミ山という山があるとのことだった。名前の一致からして、確実であろうと踏んだ一行は、着々とトキヨミ山へ向かい、着けば山頂を目指し登った。険しい山道や崖に翻弄され、夜比が足を滑らせたこともあったが、その際は光樹が反射的に助けていた。

何時間、ほぼ半日以上登ったときだ。雲は足元より下、雲海が見え出した頃である。山頂にたどり着いた。美しい景色に見惚れていると、少し変わった匂いがした。

「ねえ、あれがそうじゃないかしら」 何の匂いかときょろきょろ辺りを見渡したとき、夜比の指差す方こうが目に留まった。不死の薬らしきそれは香炉の様な形で、いかにもといった雰囲気の岩の社の前に置かれていた。

「なんだありゃ。あれが不死の薬ってわけか」

「突飛な形をしているな。本当に薬なのか?」

そういう萩耀と玲功は、ずかずかと、物怖じせずに薬に近づいた。

「待って二人共。俺が話しかける」 「話しかける?」

変だと思われないかなどの思考のはるか前に、思わず口から飛び出ていた。実のところ、三人には秘密にしていたのだ。変人だと思われるのではないかと思ったからである。

「話すよ」

意を決し、薬に歩みよった。そして、声をかけた。

「トキヨミ様。俺達は、八宝を集めています。八宝を譲ってはくださいませんか? そして、このようなことになった理由、輝照の過去に一体何があったのか知りたいです」

「よかろう」

話すという言葉を聞いて光樹の頭を心配していた三人は、目の前の香炉の様な物が突如として喋りだした事に、かなり驚いているようだった。

「我が名はトキヨミ、時を司る神である。不死の薬と言わぬことには、なかなかよう知っているとみた。もしくは、彩龍が気まぐれにでも教えたか。どちらにせよ、神に気に入られる素質を持った者だな」

刹那、薬が埃のように舞った。その舞った薬に投影された姿は、さながら和製ランプの魔人とでもいったところであろうものだった。

「さあ、八宝は揃っている。その事実がありながら、我がこの薬を与えぬという選択肢はなかろう」

「そんな簡単に、いいんですか」

あまりにもテンポがよく、光樹は思わず聞き返していた。

「いいとも、久しぶりの来客だ。それ故今は気分が良い。もう一つの願いも叶えてやろうではないか」

そういうトキヨミの表情に嘘偽りは無く、本気でそう言っている様だった。 「さあ、覚悟はできているか」

「覚悟?」

「そうとも、人の記憶を覗き込むのだ。どんな凄惨な場面がでてきても、濡れ場がでてきても自己責任だからな。苦手な者は見ないほうが身のためだ。ようは何が起こるかわからないから、対応適応ができない者は安易に見るなということだ」

驚いた。トキヨミ曰く、ただ映画のように見るわけではなく、薬の粉末で対象者を囲み、その場にいるかのように記憶を覗くらしかった。それだけに臨場感も凄まじく、感性が豊かな者などは、よく吐き気を催し、下手をすれば精神に影響が出るとのことだった。これは大変な事だと、光樹は仲間に目線を送った。 「大丈夫です」

かえってきた目線はどれも勇猛な目をしていて、十分な覚悟がみてとれた。 「それでは、覗くぞ」

トキヨミが粉末を宙に散らし、光樹達を取り囲んだ。

そして徐々に、見えてきた。

そこは豊かな兎桂原の中央地だった。その頃は国が複数に分かれており、各々文化を築いていた。しかし、国家間での争いが絶えず、人々の生活と心は荒んでいた。その状態を何とか打開しようと、研究を続けていた研究者がいた。蚊の研究者がだした答えは、生贄であった。兎桂原の中心に在る泉は神々が住まう神域につながっており、人々の精神に作用していることが、古文書で分かったのだ。そこへ無垢な何かを贄として捧げることによって、人々の安寧を得られると結論付けたのだ。

場面は変わり、彼は円が得和に緩く座っていた。庭の方へ目を向け、妖しげな笑みを浮かべたかと思えば、たちまち穏やかな笑みを見せた。

「おいで」

子ども――彼が何を贄に決めたのか察し、光樹は息を呑んだ。そう、子ども。子どもは人より神に近しく、更に言えば純粋だ特にその中でも清い者を、彼は選んだのだ。

「巫の息子」

そう、その子どもは泉を祀る巫女姫の息子だった。さらに光樹は、めざとくもあることに気付いた。巫の息子と呼ばれた子どもの装束は、照輝が普段身に纏っている装束に酷似していたのだ。

「とと様もかか様も、なぜわたしの名は呼んではくれないのですか? わたしに名はないのですか?」

研究者は首を振ったが、光樹達は彼らが自分達の息子に対して愛情を持っていないことに気付いていた。

ひどい!

光樹がそう歯を食いしばった時、場面はまた切り替わった。

「とと様? かか様?」

子どもは泉の前に連れてこられていた。母親である巫女と、父である研究者は、大凡親が子へ向けるものとは到底思えない、冷たい表情で子供をみていた。 「全てお忘れ。これが母が、お前にしてやれるせめてもの情けよ」

そう言って母親は子供の額をとんと弾いた。幼い少年の体はふわりと宙に投げ出され、抵抗するまもなく泉へと沈んでいった。

「みたかね?」

もう少し知りたかったが、どうやら薬の効果が切れてしまったらしい。

トキヨミは太い白眉を高く上げ、興味津々といった様子で一行の様子を窺った。だが、皆言葉を発せずに黙っていて話にならなかったので、トキヨミは続けた。

「研究者の予想通り、しばらくは安泰だった。そう、しばらく、数百年間は」 トキヨミが放った一言に、光樹は唖然とした。しばらくということは、何かが起こったということだ。

「数百年間、月では争いごともなく種と統一や政権樹立も進んだ。本当に平和だったのだよ。しかし、その矢先だった」

皆息を呑み、トキヨミが続きを話すのを待った。しばらく間を置いてから、話の続きを語り始めた。

「人々の負の感情を取り込んだ泉は限界点を越し、負の感情全てが一同に兎桂原全土に降り注いだのだ。そして、未だかつてない大戦が起きた……」

先ほどまで陽気だったトキヨミの声からは、明るさが一気に失せていた。それほどに、兎桂原の傷となった争いだったのだろう。非人道的だったとはいえ、戦を止めたいと願った研究者と巫女の行いが、更なる激しい戦いを呼んだのだ。光樹達はやるせない気持ちのままに、沈鬱な表情を浮かべた。

「六宝はその制御のために生まれたのだ。我々守護神もだ。だが、いくら封印しても、悪路の君は終わらぬ苦しみの中解き放たれる……この連鎖は終わらせなければならない。今度こそ」

そういうとトキヨミは光樹の肩に手を置いた。

「期待しておるぞ、我らの希望、桂の樹よ」

一方その頃、照輝と珠兎は都を散策していた。珠兎の調子が非常に良かったため、久しぶりに出かけたいと彼から申し出たのだった。初めは体調を崩しては困るからと乗り気ではなかった照輝も、久しぶりの二人での外出を楽しんでいた。 「幸せだな。こうして二人でいられるのだから」

「大げさですね。わたしはいつも、あなたの傍にいます」

「そうだったな」

そういう珠兎の顔はやけに明るく、足どりが重かった。嫌な予感が、照輝の胸を突いた。そして、その予感は的中したのだ。

「珠兎様」

血を吐いた。

珠兎が血を吐いた。

依然吐いた時を髣髴とさせるほどの、大量の血が。

「照、傍に」

「おります。照はここです。もう喋るのはお止め下さい」

照輝目線を合わせるようにかがむと、珠兎は彼の頬に手を当てた。

「目がかすむ……よう見えぬが、そなたの顔は、今もこれからも、美しいのだろうな」

「珠兎様お止め下さい、そのようなことはおっしゃらないで下さいまし。わたしはまだあなたと一緒にいたい」

「照。無理なものは無理なのだ。しかし、君には長生きしてほしいものだ」 「あなたがいない世界など、生きていても意味が無い。お願いです。おいていかないで」

照輝の叫びがこだました時。都の空は黒雲に覆われた。

想月刻:四章

第四章:騒月刻

都が黒雲に覆われたということは、トキヨミ山からも確認でき、光樹達は不死の薬を得てすぐに都へと戻った。光樹達が戻った都は、昼間だというのに薄暗く、えらく静かだった。

「悪路の君が活動を始めたはずなのに、やけに静かだな」

「おい、こっちこい」

萩耀の呼ぶ声がしたので行ってみると、そこには精根尽きた家族がいた。都を注意しながら探ってみると、いたるところに同じような人々がいた。

「人の魂を抜き取っている? 何のためだ」

「照輝の願いは帝が生きること。ならば、悪路の君が人の魂を集めるのも合点がいく。帝を生かすための材料にって魂胆だろう」

光樹が問いかけると、玲功はやたら決め顔でそう答えた。なるほどと思ったその時、大通りに目を向けてみると、珠兎の姿があった。珠兎の方の顔色は、以前より格段とよくなっていた。しかし、その腕に抱えられた照輝の方は弱々しい印象を受けた。

「帝」

「光樹」

光樹達の姿に気付いた珠兎は、勢いよく駆け寄ってきた。

「余の容態が急変し、気付いたらこの状態だ。まず謝罪する事やら説明することやらいろいろあるが」

「悪路の君ですね。分かっています。叔父を頼みました」

状況を戸惑わずに把握している光樹達の様子に、一瞬呆気に取られた珠兎だったが、今はこうしてられないと光樹達に一礼をした。

「皆、準備は良いか? 夜比も詠える?」

「ええ」

夜比は大きく息を吸い、しばらく呼吸を整えると、清らかな美しい歌声で、あの唄を詠い始めた。

夜比が唄を詠い続け数分ほど経ち、はげしく雷鳴が鳴り響いた。しばらく黒雲を凝視していると、影が現れた。

「悪路の君」

黒い霊気を身に纏い、その影は地上に降り立った。その姿は十二歳程度の子供の見た目をしていた。それは決して醜くなく、むしろ美しいものだった。中性的な顔立ちと体格をしたその子供の眼は、光を宿さず、何処を見ているのかもわからなかった。形容するのであれば、完成された美しい傀儡といったところであろう。そして、光樹はこうも思った。生み出した人の意志に従ってるだけで、本人には意志も悪意もないのではないか――その証拠に、悪路の君からは、光樹に対する殺気も何も感じ取る事ができなかった。

光樹は悪路の君を目の前にして、あることを思い出した。かれはただ利用された子供であるということを、そして彼を撃退したところで、悲劇は繰り返されるという事を、そこで彼は考えた。悪路の君を救おう――と。

「光樹?」

夜比が心配そうに尋ねると、光樹は彼女の方へ向き合って勢いよく手をとった。

「夜比、鎮めの唄を詠ってくれ!」 「え?」

「六宝が悪路の君の力を抑えるなら、あの子を救えるかもしれない!」

迫真の形相でそう迫る光樹に、夜比は始め驚いてしどろもどろになったが、すぐに納得し、分かった――と頷いた。夜比にも分かっていた。封印は、何も解決しない事を、根本から解決しなければ意味がないということを。

「嗚呼」

夜比の穏やかな、慈しみのある歌声が都中に響いた。この唄には聞き覚えがあり、光樹は懐かしさのあまり聴き入りそうだった。なぜならそれは、母が昔歌ってくれた子守唄だったからだ。リズムやテンポは少し違ったが、間違いなくそうだった。

「よし」

一歩一歩、着実に進んだ。悪路の君は、唄の効果もあってか微動だにしなかった。ようやく彼の目の前まで来たとき、彼は泣いているのだと分かった。 「今、助けるよ」

そう優しく呟き、光樹は六つの宝を取り出した。宝は彼に呼応するかのように淡い暖かな光を放ち、光樹が何もせずとも、悪路の君を囲むように並び、淡い光で彼を包んだ。

初めは玉の枝が体を支える骨となり、次いで子安貝は臓物を形作った。火鼠の皮は血や肉、皮となり……みるみる六宝は肉体となった。悪路の君を包んでいた淡い光は徐々に薄れ、光樹はその中に、子供の姿を見つけた。子供はむくりと起き上がると、辺りをきょろきょろ見回し、ある一点で固まった。

「かか様」

そう言うと子供はその一点に向かって走り出した。光樹もついていって分かったのだが、子供が母と呼んだのは照輝だった。照輝は目覚めたばかりのようで、珠兎に横抱きにされて移動しているところだった。

「かか様! かか様でしょう?」

自分を母と呼ぶ幼い子供を目にして、照輝は目をぱちくりさせていた。それもそうだろう、彼は恋人こそ男性だが、彼もまた男性なのだから。

「かか様? 可愛らしい童子、わたしは男ですよ?」

「でも、あなたはわたしのかか様ですよ?」

照輝はみるからに困惑していた。だが、珠兎の方はといえばくすくすと笑っているではないか! 光樹達その場にいた全員は呆気に取られた。

「良いではないか。童、何故照を母と?」

「わたしはこの方からうまれたからです。はっきりと覚えています。泉の中で声を聞きました」

その意味を理解したのは夜比だけで、彼女は納得した様子で話し始めた。 「恐らくこの子は、照輝様に呼応して出現した事を〝うまれた〟と表現したのではないでしょうか?」

その場にいた全員も、その見解には納得したようだった。

「どうする照、子どもができてしまったな」

周りの様子や急に子どもができたことに驚いて、照輝の君は言葉が出ないようだった。しばらくしてはっと思い立ったかのように、降ろして下さいと珠兎に合図をした。

「どうした照?」

「おろしていただいてもよろしいですか?」

どことなくふわふわした物言いの照輝に違和感を覚えつつも、珠兎は言われた通り彼を降ろした。

「名前はありますか?」

降ろされるなり、照輝は子どもの目線に高さを合わせ、穏やかな声で話しかけた。子どもは一瞬戸惑ってから首を振った。

それをみて、照輝は悲哀に満ちた眼差しを向け、手を伸ばし、そのまま子どもを包み込んだ。

「まずは、名前をあげましょう」

その一言に、子どもは大きく頷いて喜んだ。照輝の声は、慈愛に満ちた声だった。光樹は彼らの姿が幼き日の母と自分に重なり、胸が温かくなった。

「珠兎様、あの名前なんていかがです?」 「あれか、よいのではないか?」

照輝と珠兎は二人で何やら話し合って、しばらくすると、子どもに目を向けて、微笑みながら言った。

「今日からあなたの名前は、みつわ。光の和みと書いて、光和」

「みつわ?」

「そう、光和。みんなの光。眩し過ぎず、和やかで優しい、温かい光」

子どもはきょとんとしていたが、少しすれば「みつわ!」と連呼し始めた。大層気に入ったようだ。

「ところで叔父上、あの名前はどこから?」

「実は以前、二人が夫夫となれた暁には養子をとろうと話していたのです。養子をとったらどんな名前にしてあげようか……なんて考えていたものだけれど、まさか特殊とはいえ実子ができるとは思わなかった」

そうか――光樹は思った。二人は長い間、同性であるが故の偏見、跡継ぎの問題に悩み続けていたのだろう。そんな状況で、二人は幸せになれたのであろうか。

「で、光樹君はさっきからそわそわしてどうしたのかな?」

「夜比もさっきから同じようにそわそわしてるしな……お前らいい加減付き合ったらどうだ?」

「まだ早い!」

玲功の一言に、光樹と夜比は口を揃えてそう叫んだ。

「ほら仲良し」

光樹と夜比のその様子をみて、萩耀が歩そりと呟いた。

「もたもたしてると生き遅れるぞ?」 今度は萩耀と玲功の口が揃い、即座に二人は睨みあった。

「皆さん本当に仲が良い」

「なかよし!」

「違います!」

照輝と光和に仲良しと言われたが、彼らは即座に反論した。きっとこれからもこういったやり取りは続いていくのだろう。その日は皆で笑い合った。実子ができたという報告が理由かは分からないが、その夕方から三日間、都の人々の計らいで、総出の祭りが開かれたのは、一生忘れられぬ思い出となった。

そんな日から、早一年が経とうとしていた。

想月刻:終章

終章:想月刻

新緑が映え、兎桂原にも夏が訪れようという今日この日。光樹と夜比の婚礼にあわせ、光樹の〝斎帝〟即位の儀が執り行われようとしていた。帝も斎も国のためにある地位。再び珠兎や照輝のような悲劇が起きぬよう、役職が一まとめにされたのだった。そのほかにも、目立った跡継ぎが光樹くらいしかいなかったというのもまた、大きな理由であったようだ。

「いよいよですね」

斎帝の妃として、正装に身を包んだ夜比は華やかではあったが、素の顔の良さを知る光樹からすると、幾分か化粧が濃いような気がした。

「綺麗だけど、ちょっと化粧が濃いな」 「外だと顔もよく見えないから、化粧を濃くするしかないのよ」

儀式が始まるまで、控えの部屋でそんな他愛もない会話を続けていると、子供の声とそれを呼ぶ二人の男性の声が聞こえた。

「光樹の兄様」

それは、だいぶ普通の子と言えるまでになった光和だった。光樹が気付いたのも分かったのだろう。そのまま駆け寄って抱っこを要求した。 「こら光和。ここは大事な儀式の場なのですから、走らずに、歩きなさい」 「まあ良いではないか照。光和は光樹に会えて嬉しいのだよ」 光和よりかは少し遅れて、珠兎と照輝も姿を現した。完全に大団円とは行かず、相変わらず珠兎は病に苦しめられていたものの、腕の良い医者が不明だった原因を突き止めたことは吉報で、完治が可能になるかもしれなかった。その時は、真の大団円といえるだろう。 「容態はどうですか。帝」 「ああ、やはり子供には元気付けられる。ここまでは君も予測していなかっただろうが、そのおかげでだいぶ良いのだよ」 大きな声で笑うその姿は、以前よりも活気に満ち溢れていた。一方、照輝の方は隈ができ、少々気がめいっているようにも見えた。 「それならよかった。あと叔父上、あなたは生真面目が過ぎる。育児ノイローゼになるなんてのはごめんですからね」 「育児のいろーぜ? よくわからないが、育児を生真面目にしすぎるなということか」 「だいたいそんな感じです」 「肝に銘じよう」 「準備が整いました。さあ、行きましょう」 宮中の従者らしさが板についてきた萩耀と玲功が、双子のように声を合わせ現れた。そんな二人に従って、光樹達は儀の執り行われる間へ向かった。 儀式の最後。戴冠の時である。現帝から冠を授かるのだ。行儀よく一礼をした光樹の頭に、煌びやかな冠がのせられる。この帝のあり方の変化。それがこの先、どう月を導いてゆくのかは誰も分からなかった。ただ一つ言えるのは、ここにいる皆が、光樹を待っていることだった。

想月刻