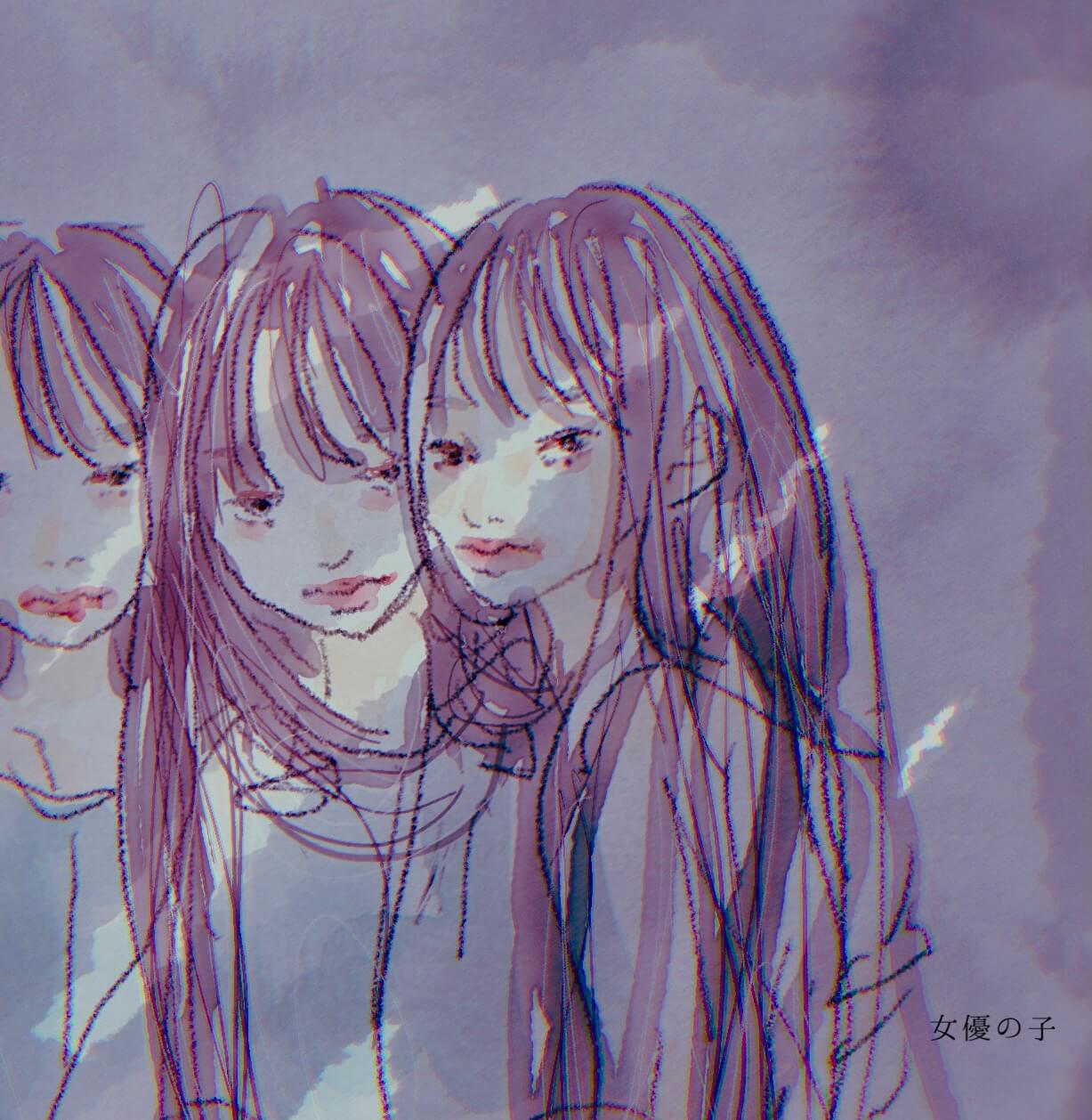

女優の子

水 一

水の引力 げに恐ろしき

ああおそろしや おそろしや おそろしや

誘惑によろめき幾度落下しそうになったことか

心せよ あそこに落ちたなら

お前はもうお前では居れぬから

わたくしの感覚では、橋を渡るときというのはほとんど平均台の上にいるような心地です。何はともあれ渡ることにのみひたすらに集中しなければなりません。もし下の水流に気を取られようものなら、そちらに吸い込まれて落下してしまいますから。

水に備わっているのは浮力ではなく引力であると、そう感じているのはわたくしだけでしょうか。

油断したほんの隙間、引き込まれる。水底に沈められて、ようやく浮力が機能するのは死の後となる。そんな印象があります。

いつも渡るこの橋の下に流れている川は、たいへんに大きく深いのです。ゆえに引きの力が非常に強い。さらに悪いことに、その橋は川と川の合流地点にあるのです。小さな川の濁った茶色と、大きな川の澄んだ蒼が共生して、でも混じり合わず、縦にはっきりと色の境が出来たままに流れているのです。そうすると本来汚らしいはずの濁り色の水さえ愛おしく、非常に美しく思えたものです。

わたくしはある昼下がり、余りにも見惚れ過ぎてしまったのです。

それは突然の出来事でした。橋の上で足を滑らせ、あっと落下してひんやり細かな気泡に包まれました。空が透過して水色でした。

そうしてわたくしの目に水面越しに映ったのは、糸レースのような繊細な雲でした。

*

気付けばわたくしの佇んでいるのは驚くことに涼やかな林でした。木立の葉は見れば見るほど繊細で、まるで妖精の持つ、美しい薄い翅のよう。けれど触れると記憶のどこかが刺激されてちくりとするので、わたくしはいちど触れたそれきり、手を引っ込めました。

水の底にこのような場所があるのだとは、わたくしはついぞ知りませんでした。

わたくしはゆらゆらと歩いています。冷たいみどりの鬱蒼とした林の中では水や光、呼気はすべて白いのです。だから溜め息も白。うるわしい。

歩いた先で、一人の少女と出会いました。少女、というよりか、幼女と呼ぶのが相応しいような姿でした。この場所で彼女の着物だけが紅く、完璧な化粧を施しておりました。

「きれいですね」

彼女はゆったりと微笑みました。今思えば、わたくしのその物言いは曖昧でした。わたくしの指す“きれい”の対象がこの場所なのか彼女なのか、はっきりさせなかったからです。

「此処は、浄いでしょう」

「とても」

「白いでしょう」

「ええ」

「水の澄んでいることは、その水場が正しく機能している証拠ですよ」

一度此処で新に浄化されるのです、彼女は続けて言葉を投げかけます。

「野生の鳥や動物は、ほとんどが完璧に綺麗でしょう。白い水鳥なども、お金をかけずとも撥水性と純白さを保っていて不思議でしょう。どうしてか、お分かりですか」

「どうしてかしら」

「若くして死ぬからですよ」

わたくしはハッとしました。確かにわたくしも、二、三歳の頃は何をせずとも全てがみずみずしかったのではないかしら。野生の動物は、あの状態で死ぬということなのね。

「此処はつまり、そういう場所なのですよ」

ほとんどの人が知らないことですが、あらゆる水場に落ちた娘達が此処に集められ浄化されたのち入れ替わって居るのです──彼女にそう教えられて、わたくしはほうと感心してしまいました。

「その証拠に、今あなたの心は穏やかでしょう? ご自身のお名前は分かりますか。ご年齢は? 」

わたくしは黙ってにっこりしました。

“入れ替わっているのです、

あらゆる水場に落ちた娘達が、

此処で。”

その言葉が水の中で鼓膜を揺さぶりました。

あんまり心地好かったのです。わたくしは何か酷く辛かったことがあったように思うのですけれど、もうそれもどうでもいいような気持ちになってしまいました。

わたくしは入れ替わるのね。誰か他の娘さんと。そう思ったら、隅々まで軽やかになりました。

忘れていいの、ほとんどすべて

ただ

愛されていた記憶だけ、憶えていて

誰かがそう囁いたように思いました。あの幼女の声ではないようでした。

ただそれはわたくしにとって、永遠の救いのようでした。

司水菫 一

三姉妹にはそれぞれ花の名が宛てられていた。

上の娘から、百合、椿、菫。彼女らの両親は年老いていた。姓は司水といった。

月のない晩のこと。

三人揃って街へ行くと出掛けた娘達が、一向に帰らぬのである。両親は狼狽し、方々を探し回ったが見つからなかった。

夜更けに百合と菫だけが、ぬらぬらとどす黒く濡れて帰ってきた。

「引き摺り込まれた」とだけ一方が告げ、あとは何も語ろうとせず青褪めているのだった。

椿は、それから二度と戻らない。

*

形に残らない部位は瓶詰めにして、というのが椿の常々の主張だった。

耳と鼻はホルマリンに漬けてよ。だって、軟骨は残らないもの。

「でも」

そこで彼女は笑う。

「行方不明になって、その先で死んでしまったら実体まるごと無くなってしまいそうね」

椿は妹の私から見てもどこか不思議な、選ばれし人間のような雰囲気があった。二人いる年子の姉のうち歳の近いほうが椿だ。昨年、三姉妹揃って川で溺れて、椿だけが助からなかった。今は居ないことになっている。おかしな話だが、どういう訳か私以外の家族全員、椿の存在そのものを徐々に忘れていくようなのだ。元々高齢だった両親は、そもそも情緒全体が不安定になってしまった。あまりに椿の話題が出ないので、間違っているのは私の記憶の方なのではと疑ってしまう程である。両親は事情があるとして、長姉の百合は薄情だと思う。百合は、一緒に川に落ちて溺れた癖に、あの時のことをなにも覚えていない。覚えていないどころかあれ以来人が変わってしまったようにすら思われる。けれど私の方は詳細に至るまで椿との記憶があり、あれが幻だったとはどうしても思えないのだ。

椿は本人の言葉を借りるならば、蛾のような美しさを持つ人だった。椿は蝶よりも蛾を好んだ。

「フランスでは蝶でも蛾でも、どちらもパピヨンと呼ぶのよ、区別をしないの。どちらも美しいから」

孵化したお蚕様を見たことがある、あんなに無垢で純粋なものはないわ──、彼女は好きなものについて語り出すと途端饒舌になるのである。

「蝶の綺麗さは、そうね、綺麗は綺麗でもスタンダードでしょう? でも蛾は人を選ぶのよ。ちょっとクラシックで妖しい求心力がある。これを直感的に美しいと思える人はそれだけで選ばれた人間だわ」

うっとりとどこかを見つめ語る椿は夢みがちで、けれど内面は複雑そうで、どこか生き辛そうだった。

私が思うに、死にたい人には二種類いる気がするのである。

辛いことにより死にたい人と、まず死にたいが根底にあって没落してゆく人と。椿は後者だと、私は思った。

── 嬉しいことから、不要物とみなされて削られていくみたい。

いつか椿はそう言って泣いたことがある。だったら生きていくのになんの意味合いがあるのと。

どうにもならないそれを、誰かのせいにしたくて堪らなくて、でもそれをやっとのこと耐えている。そういう椿の侘しさを、彼女と同じ歳になってなんとなく悟った。

椿をうしなって悲しい、というよりかは、私の感情はもう少し複雑だった。

あの日どうして三人揃って街へ出たのだったか。ただ、大きな川を跨ぐ石橋のある道を経路に選んだのは、どうしても水の引力に逆らえなかったからだ。

多量の水のある場所に魅力を感じてしまうのはなぜだろう。百合も椿も私にも、その感覚は共通していたように思う。

自分では太刀打ちできない水量に圧倒されながらもなぜか心は引き寄せられる。滔々と流れる大河。氾濫寸前の河川ならなおのこといい。危険ではないぎりぎりの際に佇んで、そのほとりにしゃがみ込んでいつまでも見つめていたい。見つめ続けて、そのままゆるやかに眠りにつけたなら。

切れ目のない恐ろしさ。自分がそこに親和できない寂しさ。私は何度でも思い出す。

あの日の橋の上、百合が椿の、椿が私の先を歩いていた。麻のひとえと足袋の間から椿の白い足首が覗いた。かかとのすぐ上のあの筋、あれは何という名前なのだろうか。私はそんなことをぼんやり思っていた。

筋を見ると、生きている、と思う。作り物ではない命ある存在なのだと。

首の筋、腕、顳顬の。中でも私が好きなのはくだんの踵上の部分だ。

唐突に引き摺り込まれる感覚がした。

それ以降、記憶がすっぱり切れる。切れた途端の混乱。混乱は無秩序を生む、拡がってゆく。気が付いたらひんやりとした水の中。息が苦しかった。視界が不鮮明だった。でも、はっと意識が戻ったときには月のない夜空の下、百合と私は柔らかな砂の積もった川岸にいた。

椿だけが助からなかった。

いや。助からなかった、のではなく。

椿だけが。

伊澤ちはる 一

死んだ女生徒は物語映えするような美少女ではなかった。ただ、髪だけは黒く染め抜いた絹糸のように美しかった。特に濡れたときの艶は見事なもので、さながら上等の一枚布であった。

彼女がこの沼で死んだのも、今夜のような春の月無夜のことであった。

日付はとうに変わっている。だのに何処からか、こんな侘しい場所にそろそろと人が集うのである。よく見るとそれはどれも十代と思しき少女たちだ。

ひとり、ふたり。

三人、四人……と、少女たちは徐々に数を増し、やがて沼のほとりをぴたりと囲うのである。聴こえるのは踏み分ける草の音だけだ。

声もないのに暫くざわざわと賑やかげだったが、いつの間にやら少女らは忽然と姿を消していた。

*

春には、綻ぶ。

固く閉じていた蕾も木の芽も、頑固に固まった日陰に溶け残った雪も、春が来たというそれだけでなにやら呆気ないほどに、解れて膨れてぐずぐずとすんなりと。

私の複雑に絡まってほぐれぬ人間関係も、春になったので途端にとけて、ひょっ、とひとり簡単に抜け出せた。

ついでに服も靴も鞄も髪型も住処も、それから名前もみんな新しくした。

私は華やかな人間ではなかったし、たったそれだけで以前の私はすっかりいなくなってしまった。さみしいとは少しも思わなかった。

「私にはそもそもホームがないからホームシックにもならないもの」

何の話の流れだったか、葉にそう言ったことがある。

「そう」

それは毎日がシック状態であるとも言えるよねと葉は応じた。

葉のことを思い出していた。糸雨で景色が白くけぶって、まるで白昼夢みたいな昼下がりだった。

あれのせいで冬の頑なさが崩れてしまうのだと私は知っていて、せいせいするような、不安に内臓が握られるような、そんな気持ちになる。言いたいことや書きたいことが沢山あった。私は胸の内に大量に言葉を貯める癖がある。それすらも春に流されてしまいそうで、怖くて。

違う。私はとっくにあの沼の中に自分の言葉すべてを置いてきてしまったのではなかったか。どうして今更惜しむのだろう。

思えば、これまでの私は固執し過ぎていたのだ。

葉のまつ毛は人よりうんと長いのに、瞼がそれを覆うように重いから目立たない。でも、私だけが知っていれば好いのだ。

葉の目はもっちりとした瞼とセットでこそ愛おしいパーツだと思う。白くて柔らかそうで触りたくなる。黒いまつ毛は雨に濡れると余計に黒々と艶を帯びて主張するので、そうだ、来月お小遣いをもらったら気まぐれを装って濡れるような透明なマスカラをプレゼントしよう。私が葉に塗ってあげよう。そんなことを考えていた。

葉の内気は私には都合が良かった。葉が誰の目にも留まらなければいいと思った。

子どもの頃からずっと一緒にいた葉が、誰にも恋をしないで、いつまでもいつまでも私の友達で居てくれればいいと思った。だって私は誠実に、本気で葉の友達をやっていたから。

葉が私を異性として見ていると知ったとき、打ちひしがれた。友情はとっくに失われていたのだ。

今は良いかも知れない。でも恋心は必ず冷める時が来る。そうしたらそのとき、恋と一緒に友情も冷めて失われるだろうと思った。裏切られたように寂しくて堪らなかった。

もういない。あんなに嬉しくて仕方ない様子で、親しげな口調で私に語りかけてくれる葉は、もういない。

急に孤独が襲い来て、耐えられなくなった。私が何をしただろう。葉に誠実でい続けたその仕打ちが、これなのか。信頼していたものを急に失うと、もう世界全体が私を受け入れていないような気になってくる。

私は悪い人だよ。存在していること自体が悪いことだよ。

もうそういうの、いやだよ。

いやなの。

信頼が死んで三日目の夜、私は葬儀を執り行った。

沼は、美しかった。木立が揺れるので、その影も揺れて。

早々に実行出来たのは、偉かったと思う。そう思ってはいけないのかも知れないのだろうけれど、やはり偉いと思ってしまう。

後ろ向きに倒れ込んだら、それほど怖くはなかった。

どんどん沈む。水、そして水。沼というのは、実はそんなに深くない。昼間なら澄んだ水面からも底が見える、水草が繁茂している。沈みきっても、四メートル。

私の中に貯蓄されてきた言葉たちが出てきては星のように散らばった。

言葉の欠片達は、今まで近づかないようにしていた、地下へと続く沼の出口に螺旋を描き秩序良く吸い込まれていく。しまった、と気付いた時には既に遅く、私も螺旋の一部となって抗えない程の水流に呑み込まれていた。ぎゅ、と目を瞑る。覚えていようと抱いた言葉を祈りのように繰り返す。

活字に溺れたい、という言い方がある。

活字、つまり言葉達を多量の水に見立てての比喩なのらしい。

泳ぎたい、ではなく溺れたいと。

私が今溺れているのは沼なのか言葉たちなのか。

──昔のことだ、と私は思った。

見上げたら春なのに寒い空だった。色合いと底なしの暗さが寒い。

水 二

私が遠い将来化石になったとき、一体誰が私を正しく復元してくれるのですか。耳の薄さや唇の形は忠実ですか。

あたらしい生活、という感覚はありませんでした。以前の生活というものがそもそも記憶に残っていなかったからです。

わたくしはただ、新の自分にあらゆる生活の全般を学ばせるようなかたちで日々暮らしておりました。

「気温湿度も一定に保たれていますし、夜になって冷え込むことも雨に降られる心配もありません。なんせ水の底ですから」

此処へ来たとき、幼女はわたくしへそのように説明しました。

水の底、というだけあって、雨が降らぬというものの、この場所そのものが穏やかな慈雨のようでした。

フォレストグリーン。

その光の慈しみが、眩しかったのです。

“おお 愛しき木陰 私の優しいプラタナスの葉の翳り

光は踊り、陰は誘う

私はその下で安らかに眠るだろう

平安は二度と脅かされることはないだろう

たとえ嵐が襲い来ようとも 閃く雷さえも

決してこの場所までは届くまい”

心のままに林を歩んでいると、いつ聴いたのかそんな歌の記憶などが蘇ることがあります。曲目はさっぱり思い出せないのです。けれど、そのメロディーと歌詞はしっかりと心に刻まれているのでした。

マーマレードの湯気を浴びながら朝食用のコンフィチュールをこしらえる仕事も、パンを作る際は次回の発酵のために少量のパン種を残しておく知恵も学びました。毎日飲む珈琲に添える粒の大きい琥珀色の砂糖は、色合いがまだらで天然石のようです。

身を包むブラウスは滑らかなシルク、絵画のようなスカートはくすんだ緑色で、ふっかりと厚みと光沢のある上質なその布地は蛾を思い起こさせました。

きれい。

直感的にそう思いました。

踊るように回ったら、なめらかに動きました。程よいボリュームの襞が拡がりました。

あたらしい生活のすべてはわたくしにとって心地好く、退屈を感じることがありません。心の満たされている人間に退屈は訪れないものです。ですから、この林を散策するのは満たされた心から生じる純粋な興味と欲求からです。歩いても歩いても、いつまでも浄い世界です。

ときに歩き過ぎて林の外れにまで来てしまうことがあります。

そこには泉があることを、わたくしは知っています。循環もなく、きわまで水で満ちていますから、泉というより淵と呼ぶべきものなのかも知れません。ほとんどが白くて浄い世界のなかで、唯一ここの水だけが不透明で、底が覗けないのです。

いつか不思議に思って、わたくしは屈み込んで掌で水を掬おうとしたことがあります。

「それは死んだ水ですよ」

いつの間にか傍に来た幼女に止められてしまいました。彼女の着物の紅は緑と白ばかりのこの世界で、異様に目立ちます。

「でも、特に何も──」

「死んだ水です」

眉ひとつ動かさずに淡々と述べるので、わたくしは手を止めました。

「触れる事は許されません」

それ以来、わたくしは泉が視界に見えると引き返すのです。彼女の言に、わたくしはどうしても逆らえません。

この世界のことや、衣装や生活の術を与えてくれたのは彼女でしたが、わたくしが此処に慣れるにつれ、あまり姿を見かけなくなりました。そのうちまたひょっこり来てくれるやも知れません。

わたくしは常に満たされておりました。どうしてこんなに、と思うほどに。以前の世界ではどうしてあんなに、と思うほどに。ただ、心の片隅で気掛かりなのです。わたくしが死んだなら、わたくしの身体はどうなるのだろうかと。美しく残って欲しいものだと思うのです。死んだあと腐敗するのは美しくないでしょう。腐敗も越えてかたちがすっかり消滅してしまったなら、再現も難しいでしょう。

それとも、ひょっとするとすでに今のこの状態が“若くして死んだ”状態なのかしら。そうだとしたら、理想なのだけれど。

今日も目覚めます。霧が肌を潤します。

一昨日作り溜めたコンフィチュールは味が馴染んで、優しくまろやかな甘みが口の中でとろけます。

身だしなみを整えて、きっと今日もくるくると踊るように慈しみに満ちた林を散策するでしょう。

快さに満ち足りながらも、わたくしは自分の今のこの状況が一体どういうものなのか、実のところ測りかねておりました。

司水菫 二

近所に不気味な児どもがいた。

いた──というより最近見掛けるようになった児で、歳のころ四つ五つほどの女の児だ。心当たりはある。たぶん森沢のおばさまの娘だ。

森沢のおばさまは同じ丁目の三日月眼をした上品な身なりの奥様で、ちらほらと白髪の混じり始めた髪を丁寧に撫でつけ耳隠しに整えていた。きれいではあるのだが、新品のまま箱の中で長年眠っているうちに古びてしまった人形のような印象のある人だった。

森沢のおばさまは由緒ある家柄の出らしく、婿養子である旦那さんと長年二人で暮らしていたが、五年ほど前に旦那さんは病で亡くなられた。

その森沢のおばさまが先ごろ養女を迎えたのだと、噂に聞いた。

我が家近くの神社に、側に続く山林に、家々を縫う道にとその女児をふと見掛けた。大抵カラカラと下駄を鳴らして、興味の赴くままこの辺りを散策しているようだった。

見掛けるうち、噂に聞いた森沢家の養女だろうとなんとなく当たりが付いたのは、女児があまりにもおばさまの趣味の具現化そのものだったからだ。

その児はいつも上等な生地の着物を着せられて、真っ直ぐ揃えて整えられた髪に、隙のない化粧を施されていた。

ファウンデーションは、どうしても覆い隠すのだ。

あれはどう上手に塗っても透明水彩のような役割は果たさない。肌の色を遍く均一化させ、上気した頰も、まぶたの白んだ繊細さもまるごと覆ってしまう。

だから今度は消してしまった血色感を補うためにさらに頬紅を加えたり目元に表情を足したりする。なんと無駄で人工的な加工なのだろう。

その加工を年端もいかぬ、学校にも上がらぬ幼い児が施されていると、本当に桐箱から出した市松人形が出歩いているような様子に見えてどうにも人間味がなかった。動く筋でも見れば、なんとなくこの児が生きている人間だと安心出来るような気がしたのだけれど、彼女の素肌の大半は布地に覆われているし、そもそもふくふくとやわらかな児どもの身体は筋が目立たない。だから余計にお人形のようで、私は密かにこの女児を不気味がってしまうのだった。

時折おばさまに呼ばれてお邪魔するお茶会も、正直憂鬱だった。

森沢のおばさまは近隣に住む若い娘たちを招き集めてお茶会を開くのが好きで、私も百合や椿と共によく呼んでいただいた。

おばさまの、あまりにも娘たちに対するその可愛がりようが独特で蝶よ花よと褒めそやすので、私たちは密かにその集いを“蝶や花や倶楽部”と呼んでいた。

いつもは気乗りしないその蝶や花や倶楽部に週末呼ばれて断る気にならなかったのは、その女児の件があったからだ。

*

「アラ、マァ、お二人共暫くお見掛けしないうちにこんな賢げなお嬢さんになられて」

出迎えてくださったおばさまは水飴のような声でそう言って、きちんと縁取りをした唇で微笑まれた。お化粧からお着物から完璧で、鬢の毛のほつれひとつない。けれど濃く引いたアイラインの奥の瞳は笑っているのだかどうだか、なんだかよく分からなかった。

百合と二人で森沢邸に訪ねて行った時刻には、呼ばれた他の娘はすでに揃っているようだった。手土産を差し出すより先、おばさまは待ちかねたように、ほら鞄を渡して頂戴、それから、と私の腰に手を添えて急かしてくる。待ってください、待って、と辟易していると、んもう、と明らかに不服げな顔でその手を退けられた。

前回呼んでいただいた時から一年経っていた。つまり、椿が居なくなってから初めての訪問だ。おばさまの気が高まるのも無理のないことなのかも知れない。

暗い廊下の突当たりの大きな応接室に導かれ、私たちは扉の奥へ誘われる。

呼ばれていた他の娘たちは顔馴染みの律子さん、隣の組の秋子さん、お向かいの智世子お姉さんの三人だった。

空いている奥の席へ案内されて腰掛けるとおばさまは上機嫌でお台所の方へ姿を消した。

再びおばさまが入って来られたとき、上の空の百合とは正反対に、私はあっと上げそうになった声を呑み込んだ。

あの女児が幼いながらも慎重に、華奢なティーカップを盆に乗せて入ってきた。

今日の着物は生成り地に赤で、木の実を象ったような柄が印象的だった。

目にした途端、不思議と急速にちぐはぐな線が繋がったかのように安堵した。やはりあの児は森沢のおばさまの養女で、毎日隙なく施されている化粧はおばさまの趣味なのだ。あの子本人が不気味というわけではなく。

厚くて重い前髪のすぐ下のつぶらな瞳が、躊躇いがちに私の顔を覗いた。

初めてその子の顔を間近に見た。白目がわずかしか見えないほど黒目がちな、おとなしそうな女の児だ。

「縁故の子をお迎えしたのよ。澪といいますの」

椿、と思った。どうしてだか、私はそのとき椿を強く感じた。

伊澤ちはる 二

私が上空1,0000メートルで落とした涙はまだ宙に浮いたままでいる。

雲塊の巨大な水溜りの中で私は溺れている。

水中で口から泡がぶくぶく溢れるように涙が湧いて止まらない。私はただの水になって、ただの水になった葉の隣で目を見開いて泡みたいな涙に溺れながら泣いている。耳許ではじける泡のノイズが声を遮るのが煩わしい。

なりたい。かたちをなくした私になりたい。水の中で泡と一緒に涙を吐き出したい。

友達でいたい。ずっといたい。私に恋しないで。見捨てないで。

“おいていかないで!”

叫ぼうとした瞬間、夢が醒めた。

葉の夢を見るのは何度目だろう。時々こうやって夢に見たりしてちはるが押し戻って来ようとする。

鏡の中の私は不機嫌そうだった。濡れた下まつ毛が死んだ幽霊蜘蛛の脚みたいに肌にひっついている。いつも思うけれど、私のまつ毛は私本体とは別の意思を持つ生き物みたいだ。まつ毛だけ、虫みたいだ。

のろのろと机まで行き、使い慣れたノートの続きを開いて鉛筆で新たに書き足す。いったん全て失った言葉は、こうしてまた少しずつ蓄積されていく。

これじゃあ、まるでただの、昔の続きだ。

「百合」

階下から私を呼ぶ声が聞こえる。この声は菫だ。私は寝巻き着のまま降りて行った。

父はもう起きて居間で新聞を読んでいた。挨拶をすると、お早う、と穏やかに返された。父は昔の影もないほど、穏やかになった。そして母も。

父は高齢なので、もう働いていない。母も一年前のショックから全体的に虚弱になってしまったけれど、日中は通いのお手伝いさんがいるのと朝晩は私と菫の介助があるから、生活するのに問題はない。司水の家は土地持ちであるから、暮らしのお金のことについては心配していない。

「百合」

お釜の火加減をお願い、とお勝手から私に声を掛けてきた菫は、もうさくさくと朝の準備を進めている様子だった。行ってみると、手際良く卵を焼いていた。

「ごめん」

鈍い私と違って、菫は要領がいい。

「眠れた? 」

卵を注視したまま菫は問う。菫は私がずっと不眠がちなのに気が付いている。あんまり、と返した。

*

髪を洗う。水の中の私を経て、ようやくもとの私に戻る。

私の髪は傷みやすいから、慎重に扱う。水に潜らせるときは特に。

透き通るような白い肌はよく『色の白いは七難隠す』と重宝がられるが、それと同じような効果が艶やかな黒髪にもあると私は思う。髪が美しいかそうでないかで、その人の印象は大きく変わる。だからあの娘は執拗なほどに固執したのだし。髪は弱くても、顔が美しいからほっとする。容姿が醜いと日常的に心が守られないから。

百合、百合と今日も呼ばれる。当然のことだ。私は百合なのだから。服も靴も鞄も髪型も住処もぜんぶ百合だ。

でも。

私はうまく置いて来れなかったらしい。あのとき、淵に淀みが生じたのは私のせいだと思う。正しく機能している水場なら自然と澄むものだと説明されていたのに、そうではなかったから。

私の感情反応は悉く遅効性だ。喜びも嬉しさも、怒りも傷付きもいつも遅れてやってくる。きっと豪雨のように降りかかる出来事をいっぺんに吸収できず、私の中で細かく濾過しているのだろう。鉱水のように濾過されて、今更落とし込まれた感情に振り回される。こうやって今朝方見た夢みたいに。困る。

「百合」

洗った髪を梳いていると、鏡越しに後ろの扉から菫が顔を覗かせているのが見えた。

「お誘いが来てるって」

「何の? 」

「蝶や花や倶楽部」

ああ、と振り返る。

「断るの?」

「行く」

いつもは嫌厭するその集いを菫が渋らないのは珍しかった。菫が行くなら私も特に断る理由もないだろう。

季節の移ろいの長雨はもう終わって、すっかり春が定着していた。

玄関を出て見上げると、壁みたいな空だった。空を壁みたいと思ったのは初めてだった。

私の涙は濾過されない。

あの日以降、雨はぴたりと降らない。ただ蒙古襞のない、剥き出しの涙丘がひりひりと騒ぐ。

沼から身を投げたとき、一斉に散らばった言葉たちに包まれたとき、私は地面の下どころかはるか上空にいるような感覚がした。あれはどうしてだろう。雲が出来るほどの上空なので、涙は途端に氷晶となった。あの涙がまだ宙に浮いたまま彷徨い続けているのだろうか。

ほとんどすべて、忘れていいのに。ただ愛された記憶だけ覚えていれば。

漱石が“I love you ”を『月が綺麗ですね』と訳したとするなら、私の訳は『あなたと水になりたい』になると思う。

私は、

あなたと水になりたい。

水 三

世界は繋がる、昼も夜も。まるく放射状に拡がってゆくロゼットのように。

朝、袖を通したブラウスのカフスから、透き通るガラスの釦が取れて転がりました。

柔らかな苔の上を転がってゆくその綺羅めきを眺めていたとき、わたくしは突如としてあの幼女がもう二度と此処へ来ることはないのだということを悟りました。

──入れ替わったのね。

ひとり入ってはひとり出てゆく。わたくしと、入れ替わったのです。

知らず知らず順応して、この世界のことを理解しはじめていました。

この林は浄水場そのもの。私もまた水と認識されて、だから個人の名や、それに付随する思い出がきれいに濾過され磨かれて無垢になってゆくのです。

同時にそれはわたくしがわたくしではなくなっていくことを意味しました。べつに構いませんでした。却ってそれは、自然体でみずみずしいことだと思いました。何にも縛られない、しがらみもない。それよりもわたくしには、以前の自分が戻って来ることのほうが不健康に思えたのです。

いつかのこの先、わたくしのように訳も分からず新たな娘さんがまたこの林に迷い込むのでしょう。そのときの世話役にわたくしもまたなるのです。あの幼女がしてくださったように。

すっかり新になったそのときにはきっと別の娘さんと入れ替わりでわたくしが出て行って、でも、そのときには苦しみも覚えず自然とそうなるのでしょう。美しいことだと思いました。

彼女から聞いた、野生の生き物の生涯にわたくしは憧れを持ちました。

彼らはそもそも、老化によって美しさを損なうほどの年数生きないのです。

醜さを晒してまで生き延びず、退き際をわきまえて清らかなまま。

そうしてそれはまたわたくしの辿る運命なのだと。清らかな循環だからこそ楚々として、わたくしたちは美しいのでしょう。わたくしの今出来ることは、健やかに過ごして自分を浄化させること。そう思ったら、なにごとも不安には思いませんでした。

いえ、本当をいえば、なにごとも不安はない──と言い切るのは嘘になるのかも知れません。

*

散策のときに、その衝動は訪れます。

林の外れにある、あの濁りの淵は今も濁ったままです。いけないと分かっていながらつい足を伸ばして様子を見に行ってしまうのです。

──死んだ水ですよ。

幼女の声が警告します。死んだ水。なにか悪いものが不健康に沈澱したまま腐敗しているような悪い水。触れることすら許されないほどに悪い。どうしてこの林はこんなものを放っておくのかしら。

最初は出会すとそっと立ち止まって遠目に見つめたのち、引き返していました。ただ、日を追うごとにその距離がだんだんと縮まってきていることを、わたくしは知っていながら気づかない振りをしていたのです。

水に備わっているのは浮力ではなく引力であると、そう感じているのはわたくしだけでしょうか。

気がつくとわたくしは濁りの泉の淵、その水際にしゃがみ込んで、水底に目を凝らしていました。蛾の翅のような手触りのベルベットのスカートの生地を撫でながら、わたくしは泉に触れたい衝動を紛らわせておりました。スカートを撫でていた手は言い訳をしながら、少しならいいじゃない、とどんどん前へ伸びてゆきます。

わたくしはほんの一滴分、慎重に人差し指で水面を突いただけでした。

本当にそれだけでした。

わたくしの揺らしたそこから緩やかに同心円状の波紋が広がって、クレーターのようにさざめいて、ああ、そこから。

水の中からすっと岸に沿うように白い手が出て、わたくしの手首を掴みました。あっけなく、わたくしは引き摺り込まれました。折角浄化されかけていた恐怖という感覚をわたくしは久し振りに思い出しました。誰なの。わたくしを掴んで離さない、この手は誰なの。

水の、なんと恐ろしいこと。油断したほんの隙間、引き込まれる。水底に沈められて、ようやく浮力が機能するのは死の後となる。

濁りの中で、引いた手の相手の顔は見えません。でもあれは、白くて華奢な、女の子の腕。

──椿、

──椿、

驚いて、ごぼと吐いた息が気泡と雑音を生みました。

こわい!

百合、と思ったのです。椿というのがわたくしの名を指すのだと気がつくよりも先でした。百合。思った瞬間胸がちくりと爆ぜ、その一瞬で延々と連なって伸びる円い世界を見ました。私の胸に収納するには大きすぎるその世界がひとときに押し迫って来たのです。

その時に思い出しました。わたくしにはかつて姉と妹が居たのだと。

水。その畏怖。透過した空の水色。糸レースのような雲のそのはざまに──。

水花が浮かんでいたこと、鮮明に憶えています。

司水の娘か。

お前は。

──司水の娘だな。

意識が薄れゆくのを感じました。抵抗するにはあまりに魅惑的で、眠気に引かれるようにことんと落ちつきました。

“心せよ あそこに落ちたなら

お前はもうお前では居れぬから”

世界は繋がる、昼も夜も。まるく放射状に拡がってゆくロゼットである。

いま在るこの世界のほかに隣り合う各世界も伸びやかに成長して、ほらここ、綺麗に円形に拡がっている様子が分かりますか。

司水菫 三

【淵】えん、ふち

水を深くたたえているところ。流れの水がよどんで深くなった所。

深淵・淵叢・淵源など。「恋ぞつもりて─となりぬる」

「女の子が欲しかったのよ」

と森沢のおばさまは嬉しそうに笑みをこぼした。そうだろうと、呼ばれた娘たち全員が内心考えたと思う。彼女の娘好きは周知の事実だからである。でも、だからこそ私は澪という名のその女児のことを気遣わしく思った。私の知る限りおばさまの愛し方は蝶よ花よの一辺倒で、一個人の人間に対するそれとは違ったから。化粧で塗り込められた顔の澪は、空になった盆を抱きしめてまだそこに立ったままでいた。

「澪、皆さんに御挨拶出来るわね?」

彼女は一礼して、森沢澪と申します、五歳です、と簡潔ながらもそつのない挨拶をした。

それから後のお茶会に、澪も一緒にテーブルを囲んでこちらも自己紹介をしたりしてひとときを過ごしたのだけれど、私には皆の会話もおばさまの甘い褒め言葉もほとんど頭に入っていなかった。機能しない聴覚の代わりに、忙しなく働いているのは視覚と思考だった。出された飲み物はコーヒーだけれどお茶菓子は落雁で、その組み合わせは妙に私の脳を冴えさせた。

椿だ。どう思い直しても椿なのだ。

仕草も、顔も歳も違うのに、澪と目が合ったときのあの既視感は奇妙だった。次姉は死んで一年も経つというのに。私は生まれ変わりの類は信じない。非科学的だからだ。

今のところの所感としては、たぶん澪自身は普通の子。でも一方で、あの子は誰からの世話も──森沢のおばさまからも──必要としていないような、だからこそ森沢家の養女になっても問題ないような雰囲気があった。飼育生物のように衣食住を満たしてやる必要はあるものの、情緒のケアは不必要であるような独立して完成された存在。このちいさな花々を象った淡色の落雁のように見た目の装飾だけに特化したような。

あの児の化粧を取った素顔が見たい。

「結局菫さんだけは菫さんのままなのね」

帰り際、靴を履くのに手こずって玄関で最後のひとりになっていると、森沢のおばさまがすっと添ってきてつまらなそうな顔をした。

「皆さんのお話しも碌に聴いていなかったでしょう」

見抜かれた私はぎくりとする。

「御免なさい、少し疲れていたのかも」

そうなの──おばさまは訝しみつつも、好いわ、と応えた。そうして榛色の目を寄せて、さらに続けた。

「お帰りになられたら休養にきちんと時間をお充てなさいね。なにしろ司水の娘さん方は病んでしまうひとが多いから」

思いがけない言葉にえ、と惑っていると、玄関の引き戸が細く引かれて智世子お姉さんが顔を覗かせた。

「百合ちゃんが随分と待っているわ」

おばさまは微笑のまま掌をひらひらと振られた。

*

帰路は、百合と智世子お姉さんと三人で歩いた。学校帰りにそれぞれ直に森沢邸を訪ねたので、私たちはセーラー服に学生鞄のままだった。黒いスカーフの百合や私と違って智世子お姉さんは学校が異なるから、少しグレーがかった生地に赤いスカーフの制服で、それが物珍しい。

「あの澪っていう子」

智世子お姉さんにしては唐突な物言いだった。去年よりも伸びたお下げを後ろになおして、私と百合に挟まれて歩く彼女の視線はどちらにも振れていない。

「少し不気味だったわ。あの子自身が悪い子という意味じゃないんだけど。不気味というか、可哀想と思ったのかも知れない」

「私も同じことを思った」

「百合ちゃんは?」

私? と百合は少し困った顔をした。

「私は──よく分からない。可哀想かどうかも、ひとの境遇の善し悪しは他人が決めるものでもないし」

それはそうね、智世子お姉さんは曖昧に同意して、しばらく観察するように百合の横顔をさりげなく眺めていた。

森沢のおばさまのこと、その養女の澪、百合、椿、そして私……彼女にとっても彼女なりに、何か思うところがあるのかも知れない。

久し振りの蝶や花や倶楽部で予想通りちやほやされて、あの女児の正体も解けて、手厚くもてなして頂いて、だけれど私はひどく疲れた。女児の正体を知りたくてお呼ばれに応じた私の不純さも悪いけれど。

森沢のおばさまは危険な匂いがする。

──結局菫さんだけは菫さんのまま。

あのときは、必要以上に寄り添ってくるおばさまに気を取られて言葉の意味をあまり意識しなかったけれど、今思えば意味深なことを言われたと思う。

私が私のままだと言われるのなら、百合の方は? おばさまが仄めかされたように、百合はあの水難の一件を起点に変わってしまったのだろうか。

やがてあの橋に差し掛かった。昨年引き摺り込まれて椿を喪った橋だ。夕暮れのなか見下ろしても、ふたつの川の混ざりあう淀みの淵はコントラストが曖昧でよく分からない。

「ねえ、私ここにあんまり長く居たくない」

あの事故以降もう何度も渡っているというのに智世子お姉さんはそう言って早足になり、私たちを振り返った。大きな四角の襟がひらめいて、襟の裏側のスカーフまで覗けた。

「正直、今も気が気じゃないの、この橋を渡るの。いつか二人まで椿ちゃんみたいに──」

言われてばちんと何かが跳ねた気がした。ずれていたものが、たとえば脱臼していた肩が拍子であるべき位置に戻ったように。

「智世子さんは」

思わず橋の真ん中で立ち止まってしまった。

「椿のこと、おぼえているの」

椿を憶えている人がいるの。

──司水の娘さん方は病んでしまうひとが多いから。

あれは、誰のことを言っていた? いつからいつまでの代の人を?

この橋で立ち止まってはだめ。渡り切ることだけ考えなければ。智世子お姉さんの危惧通り、ここはよくない。

私の視界はくらりと揺れた。

伊澤ちはる 三

問題は摩擦だ。あれが滑らかな移行に歪みを作る。

月が出ている、

──と思ったのは勘違いで、それは部屋のガラス窓に反射したうす黄色の灯なのだった。

毎日、ひどく眠い。本来眠るべき時間に深く眠れていないから日中浅いまどろみを繰り返す。夢の中でさえ眠くて、葉の夢を見る夢を見る。ゆめなかで目を開こうと奮闘するも上下の瞼は恐ろしいほどの接着力で閉じていて、ちょっとやそっとでは開かない──と、思っている最中に不意にあっけなく開いた。網膜が真っ先に像を結んで捉えたのが、月のような暖色灯だった。

窓を開けると本物の月がもう随分高くにまで上っているのが見えた。庭の草木が風になびいて騒騒鳴って、何か囁き合っている生き物に思えた。

放課後、森沢邸にお呼ばれするにあたって、学校近くの菓子店へ寄った。お持たせ用にバウムクーヘンを選ぶ。「和菓子より日持ちするからこれで好いでしょ」と問う菫に同意しながら、私はその美しい同心模様に気を取られていた。

あれのモチーフは樹木の年輪だと聞いたことがあるけれど、私は真っ先に水の波紋を連想してしまう。思い出す。沼の底から見えた、水面のさざめき。どうして光のない夜、水の只中で不自然にあれが見えたのだろう。

私はあの儀式を全く信頼して行ったわけではなかった。いざというときの御守りとして縋るように調査しておいたただけで、半信半疑のまま開き直りでやったことだ。まさか本当に作用するものだとは思わなかった。ほとんど調べた通りに事は運んだ。完璧にうまく行かなかったのは私が悪い。水に沈んで言葉が私の中から次々と出て行ってなお、未練がましく手放せないものがあった。葉、葉、と胸のうちで何度も繰り返した。

問題は摩擦だ。あれが滑らかな移行に歪みを作る。

摩擦となっていたものは、たぶん言葉の泡なのだろう。

「また居眠り? 」

菫が顔を覗かせる。こんなふうに菫は、不意に部屋に訪ねてくることがある。

「うん」

「お湯にも入らないで、駄目じゃない」

「うん」

と言ってもそれは口だけで、菫は入浴の催促に来たわけでもなさそうだった。いったん顔を引っ込めた菫は、今度は顔の代わりに手だけを出してきた。

「見て。見つけた」

「何? 」

思わず気持ちが緩んで笑った。菫の手に、子ども用のシャボン液とストローが二組あった。

*

吹くと、儚い泡が次々と生産されてあっという間に風に流れていった。開け放った窓にふたりして寄りかかってふざけながら作るシャボン玉は、一部は外へ、一部は室内へとどちらにも自由に行き来した。

容器にストローをつけては吹き、つけては吹きするうちに微量の石鹸液が口内にも流れ込む。舌が痺れることも、こういう味だったことも忘れていた。

「使わないで、あの子に譲ったら良かった」

思い出したように菫が私を見て目を丸くする。あの子というのは今日紹介された森沢家の養子のことだろう。

「いいんじゃない、私たちが楽しむことだって大事じゃない。あの子にはまたの機会に違うものをあげれば好いんだし」

安心したように菫は頷き、窓縁についた腕に頭を乗せて脱力した。

「椿って思ったの」

あの子を見たとき──と菫は弱ったような声を出した。

「全然椿に似てなかったでしょ、なのにそう思った。智世子お姉さんにも言えなかった」

「そうなの? 私には分からなかった」

「百合は多分そうだよね」

なに、と意味を問うと、なんでもないと躱されてしまった。

菫はきっと、煮え切らないのだ。

私は正真正銘の百合だし、菫を騙しているつもりはない。それでも後ろめたいのは、私の中に残留してしまったちはるの質量が思いの外大きいからだろう。

私はたぶん、菫が長年慣れ親しんだ百合と少しずれている。

いつの間に頭を上げて、菫はストローの穴から夜空を覗いていた。彼女の無邪気な仕草を見るのは久しぶりだった。

「こうやって見ると、逆みたいだね」

「逆? 」

「うん、夜空に月が浮かんでるんじゃなくて、夜空が壁とか幕みたいなもので、月のところだけぽかんと穴が空いてるの。そこから向こうの世界が見えるの」

風に菫の前髪が揺れて、くるんと円い額と見る間に露わになる生え際の産毛とを、私は思わず食い入るように見詰めた。

じきに、菫がいつまでもそうやって筒越しに夜空を眺めるので、中の石鹸液が垂れて目に入りはしまいかとやきもきする。

「痛」

案の定だった。洗面器と手拭いを取ってきてやろうと部屋の隅に駆ける途中で、また唐突に昔のことを思い出した。

葉は誰にでも優しかった。

「誰にでも優しい」という言葉はあまり良い意味で使われなかったりするけれど、私はそういう人が好きだった。だってそれは分け隔てがないということだから。

葉が私にしてくれた愛の告白は、まるでなにかの儀式のように厳粛だった。

気まずさと緊張で何度も言葉を詰まらせながらも最後まで伝えてくれたあれは、白状だとか申告だとかの系統に近くて、私は懺悔を受け止める神父のような面持ちで聞いていた。聞いた当時はただ驚いたから、赦すとか赦さないとか、そんな風には考えなかった。葉のせいじゃないよ、とだけ言った。

けれど私は神父ではない。

赦せなかった。

葉が信じられる存在ではなくなった。たったそれだけで私の危うい足場は全壊してしまったのだと思う。なんて呆気ない。

異性と親しくなって、もっと親しくなりたいと思ったら、どうしても恋に発展させなければならないのですか。親友のままでいられないのですか。友情は恋愛の下位互換ではないのに。

葉にしてみれば、私は酷いことをしたんだろう。それなのに酷いことをした私が“さびしいよ”と伝えたくなるのは都合が良過ぎるだろうか。

ああ、あの人にマスカラを塗り損ねてしまった。

最初の頃よりちはるが増幅してはいまいかと私は訝る。

思い出が水溶性ならば、私が泣けるようになったときに彼女はきれいに出ていってくれるのだろうか。そうなるのを待っている。それに賭けて、願うしかない。

戻ると、菫は涙と赤い涙堂が親和して潤んだ目をぱたぱたと瞬かせて痛がっていた。

「擦っちゃ駄目だよ。洗って」

「蛾がいたの」

菫は噛み合わない返答をする。

「さっき一瞬、見た気がした。部屋の中に入ったかも知れない」

「そうなの? あとで探すね」

「今」

今探して、ほとんど駄々をこねるように菫が言うので面食らう。たぶん彼女は今日のあれこれで相当疲れたのだろう。普段しっかり者の菫だけれど、疲れると近しい者に小さな我儘を言って甘えてくる癖がある。

「分かったから。そんなに気になる? 」

菫は洗面器の水を両手で掬って、「だって椿が──」と唇を尖らせた。

水 四

いきがつづくまで、吐く、吐く、吐く。

吐いたそばから重みで沈んでゆくそれは怨念のようであり、毒素のようでもある灰褐色で

細く長く最奥に横たわっているのです。

*

可愛らしいものが落ちていた。近づくと、小鳥だった。

可愛らしいままで、でも頭の下に血溜まりをつくってぴくりとも動かないから、ああ死んでいるのだなと分かった。恐らくすぐ上の窓ガラスの存在を認識できずに激突したのだろう。こんなにも好ましい外見のまま綺麗に死ぬものかと思った。

その小鳥がひどく羨ましくなってしまって、あまりに羨ましかったものだから、三日も部屋から出ずに引きこもって泣いていた。

淵に引き込まれる前から、私はとうに淵だった。

淵というのは比喩として浮かび上がりにくい境遇や心境を表すのにも使われる言葉だという。悲しみの淵。絶望の淵。遺伝子レベルの淋しさとでもいうのだろうか、ちいさな頃から私はそういうものをまま感じることがあり、生きることそのものが酷く痛みを伴うものだった。

生きる上での嬉しいことは元々ほんの少しであったけれど、だからこそ大事にしたいそれは生きれば生きるほど年々目減りしていった。

ねえ、嬉しいことから、無駄ごとみたいに切り捨てられていくみたい。苦しいことだけ残されて、人生って苦しみながら生きるものだよと言われているみたい。それが正しいことみたいに。それを悲しむのは我儘なことみたいに。

この痛みはたとえば、泣いたら癒えるのですか。

どのくらい泣けば癒えるのですか。

そもそも癒えるのでしょうか。

ぼんやり痛みが遠のいて忘れてやり過ごすのが関の山でしょうか。

司水が代々不幸な家系であると、知ったのは都さんの口からだったか。

──司水の家は、特殊なのよ。

──もう随分と昔の話だからご両親も知らないでしょうけれど。

──でもわたくしは知っているの。

水面に少しだけ触れるようにぽんぽんとそんな言葉を置かれたと思う。その点を線に繋げたくなった私は、自ら都さんのお宅へ出向いたのだった。聞かされた話はこうだった。

司水というのはその名の通り水を司る家系である。そこの娘は美形の遺伝子と引き換えに、成長して大人になるにつれ不幸になる。どうしてかというと、他の人たちの不幸を水を介して引き受け浄化する役割を担っているから。人の苦しさに共鳴しやすく吸い込みやすい彼女らは、昔から心を病む者が多かった。

「醜さというのは、単に容姿の遺伝ではないのよ。あなたたち一族は昔から定期的に浄化されて解毒が滞ることがないでしょう。だからきれいなの。いつも浄さが保たれていれば、顔の造形骨格にかかわらず皆美しいはずなの。少し前、密かに患者の記憶を液体化して保存していたお医者がいたのを知っている? 人の記憶や感情、それに愛情なんかは水溶性なのよ。水の粒子と相性が好いみたい。だから、水が大事になるのね」

都さんは私を待ち構えていたように真偽の分からない昔話を饒舌に続けた。戸惑いを隠せない私に、都さんはふっと顔を寄せて囁いた。

「どうしてあなたにわたくしが、こんなお話をしたか分かる? 」

私は怯えきっていた。話の怪しさばかりか、勿体つけてこんな話を笑顔でする都さんに気味悪さを感じて、きっと首を横に振ったのだと思う。

「司水の家には、稀にその血を濃く受け継ぐ娘さんが出るの。椿さんはまるで──」

気がつくと次の瞬間私は都さんの頬を張っていた。

「そうね」

呟いたきり、都さんもぴたりと黙った。

都さんの家から飛び出して、でも胸が苦しくなって、来る、という思いで急いで深く息を吸う。

胸に空気を隙間なく充填させて、そうしないと泣いてしまうと思った。

以降気にしまいと決意したのに、心が弱る隙間を縫ってふっと都さんの話を思い出してしまう。あの榛色の眸がどこかでぢっと見詰めている気がして落ち着かない。つまらない創作だと片付けるにも、私の心情はあの話に当て嵌めると綺麗にフィットしてしまう。

そう、それで、百合と菫とで出掛けたあの橋の上で、引き込まれるように水の淀みに意識が行ってしまった。

あの橋で、願った。願ったの。

*

お腹のあたりがゆらゆらした。

水は特殊な液体だ。他に類を見ないほどの浄化力、分子の配置により液体より固体が軽いこと。でも一方で、生命にとって基本の液体。

私は目覚める。

ああ、嫌。せっかく丁寧に磨いていた私に、椿が戻ってきてしまった。

水の底から更に潭みの水に沈んだ私は不明瞭な視界のなか百合を捜して歩きまわった。

私の手を引いて、椿、椿と私を呼んだのは確かに百合なのに、なかなかその姿を見当てられない。

百合は私が林にいる間もずっと、この濁りの淵でかわいそうに永らく彷徨っていたに違いない。もう百合そのものではなく、百合の残骸のような。私のように浄化するにしきれず、そのため恐らく入れ替わりも不完全でロゼットの一部にもなれない。

──駄目よ。あんまり飲み込まれちゃあ。

思い出した都さんの話とあの林の世界を経験して、分かったことがある。

この世界の構成形はさながらロゼットである。

ロゼットというのはローズ、つまり薔薇に由来する名で、あの花弁特有の円形な拡がり方に因むらしい。植物の多くはフィボナッチ素数というある種の法則の角度で葉や花弁を伸ばしたり拡げたりしていて、それは世界の構造にもそっくり当てはまるのだ。世界は常にロゼットの形をとって成長し続けている。水の波紋の拡がり方とおなじ。

司水家は、その健やかな営みのためにずっと昔から働いていた。自覚はなくとも。

「百合」

声は妙な響き方でひろがる。

「百合」

百合と入れ替わった娘の方は無事でいるのだろうか。

それから、菫は。

司水菫 四

花弁によく似た蛾の翅の毳を覆いし鱗粉が──。

蛾は、結局みつからなかった。

姿を見せた一瞬、鈍くメタリックに輝いて確かに私に存在を主張したくせに、今はどこにいるのか。

一瞬入ってきたもののすぐに出ていってしまったのかも知れない。それとも部屋の死角でひっそりと息を潜めているのか。死んでいるのか。

じっとしていたくない。

不安が隙間をこじ開けて遠慮なしに居座ってしまうから。

だから忙しくして私は必死なのに、百合はのんきだ。今日だってあの橋を渡るのを不安がった智世子お姉さんと私をよそに、百合だけ平気そうだった。どうして平気かって、忘れているからだろう。無邪気にシャボン玉遊びをする愉しさは共有できても、それまでに築いたはずの三姉妹としての感覚は共有できない。

忘れたというより、自分ごととして捉えることが出来ていないのか。そこから落ちたことも、水の冷たさも、溺れた恐怖、椿のことだって。

──私も解放されたいのに。

薄情だ。百合のように、苦しさを癒そうとするより他人事にしてしまった方が手っ取り早いかと思う。でも、あんなに強烈な記憶の手放しかたが分からない。何かに没頭でもすれば幾分ましかと思って、学校で借りた本を開いた。しばらくは集中していたが、事故のように強烈な言葉とぶつかった。

“きのふまた身を投げんと思ひて

利根川のほとりをさまよひしが

水の流れはやくして

わがなげきせきとむるすべもなければ

おめおめと生きながらへて

今日もまた河原に来り石投げてあそびくらしつ”

朔太郎の詩。人生を憂いて嘆いていた椿の姿と重なった。

わっと泣いた。許容量を超えた私の水は堰を切ってれんれんと溢れ出した。

どうしてこんな。私ばかり。

重くて、重くて、私はもはや堪えきれない。椿とのことを誰かと話して共有したい。そして、それができるのは唯一百合とだとばかり思っていた。でも、それすら叶わないのかもしれない。

*

あくる日、学校帰りに家とは真反対の方角へ向かった。ここから十五分ほど先の距離に智世子お姉さんの通う学校がある。

──気が気じゃないの。いつか二人まで椿ちゃんみたいに──。

智世子お姉さんは自分ごととして椿の存在を覚えていた。蛾を好み、死に憧れて、日々泣くしかなかった複雑な椿のことを。あのとき私はあんな風に椿の話題を持ち出す人がいたことに衝撃を覚えたのではなかったか。

失った椿を、生きていた生身の椿として誰かと語り合いたかった。本当は家族とそうしたかったけれど、それができるのはむしろ家族外の人なのかも知れない。ならば、智世子お姉さんと話したい。

互いの家は向かい同士だったが、何となく家から離れた場所で落ち着いて話がしたかった。彼女は百合と同い年の最終学年だから、学校にはまだ残っている可能性が高い。そう思いついた私は衝動的に彼女の学校にまでやってきて、灰色の校門の傍で待っていた。しばらく智世子お姉さんと同じ制服の人が次々門をくぐるのを不思議な感覚で眺めていたら、よその制服で佇んでいる私は案外目立ったのだろう、生徒の一人が誰かに用事かと尋ねてくれた。

「三年の宗田智世子さんを」

そこからあっさりと取り次いでもらえて、やがて驚きの表情を浮かべた智世子お姉さんがこちらへ駆けてきた。

「話したくて」

どうかしたのかと問われるより先に、私は彼女に縋った。智世子お姉さんはその行動に一瞬目をまるくしたが、すぐに落ち着いてそっと尋ねた。

「椿ちゃんのこと? それとも百合ちゃん? 」

許可を得て、智世子お姉さんの学校の図書室へ入れてもらう。渡り廊下で繋がれているものの、独立した建物まるごとが図書室として使われているので実質図書館と呼ぶべき充実ぶりだ。智世子お姉さんは今年、図書委員になったのだという。人はまばらだ。

手招きされて入った場所は、受付台の奥の小さな作業部屋。記録帳やら台本板やらがそこらに置かれていて、居心地良い程度に雑然としている。委員はここで仕事をするのだそうだ。

どうして私の話したいことが分かったの、と校門近くで尋ねたとき、彼女は少し考え込んだ。

「私も二人のことを考えていたから」

「椿は分かるけど、百合のことも? 」

「そう。昨日の蝶や花や倶楽部で久し振りに落ち着いて会えたでしょう。椿ちゃんの葬儀から、ちょうど一年経ったくらい」

昨日の百合ちゃんを見て、次はあの子なんじゃないかって私、怖くなって──智世子お姉さんが不穏なことを言い出すので、たまらず私は遮った。

「智世子さん、昨日もそんなことを言った。どういうこと? 何か知っているの」

「私、今年から図書委員になったの。それで図書室の蔵書に詳しくなった。うちの図書室、地域の民俗学的な資料がすごく充実してるの」

「それと百合のこと、何か関係ある? 」

「ここの卒業生に民俗学の開拓者がいるの」

説明がややこしいから見てもらった方が早いわ、と理解が追いつかない私をよそに智世子お姉さんは私を図書室に導き入れ、作業部屋に通したのだった。

棚や机も雑然としていたが、壁にも所狭しと作業表やら賞状やら貼られたり掛けられたりしている。賞状を順番に見ていると、智世子お姉さんがその中のひとつを指差した。

“貴女は**の民俗学の歴史の研究に於いて多大な功績を残し──”

難解な周りくどい言い回しであったが、民俗学の研究成果を讃えた内容の賞状だと分かる。これが智世子お姉さんの言う開拓者を表彰する賞状ということだろうか。つまり、過去にこの地域の言い伝えやら家系のルーツやらを掘り起こして詳しく研究した生徒がいる、ということらしい。

「名前を見て」

言われてなんの構えもなくその名を見たものだから、思わず声が漏れてしまった。

“森沢都殿”

──森沢のおばさまだ。

「私も去年まで知らなかったの。彼女、ここの先輩だったのよ」

──司水の娘さん方は昔から病んでしまうひとが多いから。

別れ際彼女から投げられた一言が、今になって重みを増して感じられた。私は古い椅子の背もたれに貼られた別珍の毳を無意識に撫ぜて、気持ちを落ち着かせようとしていた。

伊澤ちはる 四

“きれいなお花を浮かべましょ

睡蓮 浅紗に 水芭蕉

月のない夜は きよらなり

ひいふうみっつ 数えたら──”

通りがかった森沢家の裏庭で、おさなごが歌っている。先日森沢邸にお邪魔したときに紹介された養女──名前は確か澪といったか。あんな手まり唄はここでも以前の世界でも聞いたことがない。あれほど着物で体をぐるぐる巻かれては、まりをつくにも動きにくかろうと思うのだけれど、不満はないのだろうか。

“サァサ手をとり

踊りましょ

踊りましょ”

まりは、澪の手と地面との間をぐねぐねと生き物のように往来して跳ねる。歌のせいで遊びなのか儀式なのか、無邪気なのか不気味なのかわからない混沌さである。彼女を紹介されたとき、隣の菫はぎょっとした顔をしていた。そのときはさして気にも留めず、菫は以前からこの子を知っていたのかと思った程度だった。けれどこうやって改めて様子を見てみると、よくいる普通のおさなごとは確かに何かが違っているように思われた。それで少し気に掛かって、垣根越しに彼女の様子をしばらく見ていた。流れる映像をぼんやり視聴しているような感覚で思考が内側へ傾いてゆく。少し、頭がくらくらする。

ずっと脳みそにフィルターがかかっている。

脳が全力で仕事をするのを阻まれているような、思考や情緒の部分がそのフィルターのせいでうまく作動していないような。なにかおかしい、なにか足りないとふとしたときに思うけれど思うだけで、それ以上先に進んでいけない。怪我をした当初は分泌されるアドレナリンの効果でしばらく痛みを感じないものだけれど、そういう感覚と少し似ている。私はちゃんと百合を全うしたいのに。

「あ」

澪が猫の子の鳴くような短い声を出し唐突によろめいた。まりは澪の統制下から逃れ、垣根のほうに転がり出した。

揺らいだ。

あ、と私も口に出していた。まりを追いかけていた澪の目線はその瞬間こちらへ移り、図らずとも見つめあう形となった。

──知ってる。

分厚い化粧で透明さを失った澪の肌。不透明な濁りの水で満ちた淵。うまく移行出来ない。息が苦しい。助けて、と思っている。

──百合が。

揺らぐ。揺らいでもがく。善い揺らぎか悪い揺らぎかといえば、悪いほう。

脳みそのフィルターがみるみる薄くなり思考は明瞭になっていった。イメージのなかで、私はもがき苦しむ百合を俯瞰している。俯瞰している私の自我は、

ちはるだ。

「おいで」

澪は垣根の隙間をくぐって素直にこちらへやってきた。

美しい百合の体は私のものになって、ありふれた私の体は百合のものになって、そうして私たちは各々それを納得ずくで入れ替わった。でも、二人分の記憶が混在してしまうことには納得していない。

「あなたは」

椿と思った──と昨晩菫は言っていたか。

「森沢澪と、申します」

「知ってる。この前のお茶会で聞いたから。私もいたの、覚えてる? 」

澪はハイと唇の動きで肯定した。

「ここに来る前、どこにいたの? 」

訊かれた澪は、今度は唇を内側に巻き込んだ。

*

私がちょっとしたことですぐ死にたがったのは、生きることが寂しいから、という甘えた理由だけではなかった。世界から私が生きていることを歓迎されていないような感覚があったゆえだった。それは誰のせいでもないのだろう。物心ついた頃からすでにそうだったから原因ははっきりしない。ただ、思っていた。私の存在は間違っている。

──ちはるはホームがないからシックが常態だね。

葉にそう言われても平気で笑っていられたのは、彼だけは私を見捨てるはずがないとすっかり信じきっていたからだ。葉の全部を信じていたから、もう信じられない事態となったとき私の全部が裏切られたような致死量のダメージを受けた。

ホームがないという葉の言葉は、もう笑って聞いてはいられないほど私を追い詰めるようになった。

私はどこにも繋がれない。

からっぽだ。

ずっと前から退去勧告を受けていたこの世界から、いよいよ出て行かざるを得ないことを悟り、右にも左にも動けないようになった。

そうして結局どうなった?

どうにもならない。世界を変えて姿を変えて、服も靴も鞄も髪型も住処も新しくしたけれど、やはり私はこうやってちはるに戻ってしまうじゃないか。

ではこの子は?

椿にも百合にも思われるような面影があり、継母の望み通りに振る舞うおさなご。今私の目の前で大人しくされるがままになっているこの子に、ホームはあるのだろうか。

なぜそう思ったのか、分からない。分からないけれどこの子を見ているとどうしても思い出す。水の底。言葉の泡。涙の氷晶と初めて会った美しい百合と──。

思わずしゃがみ込んで、澪の頬を掌で包み込んだ。澪は動じず、子牛のようにまん丸で真っ黒な遠心顔の眸でこちらを見つめ返すだけだ。

私は制服のポケットからハンカチとハンドクリームを取り出して、ハンドクリームを乗せたハンカチで澪の顔を丁寧に拭う。素直過ぎるほどに彼女はされるがままだ。

すべて拭き取ると、その下からようやっと本当の澪が出てきた。魔法が解けたように呆気なく、澪は年相応のおさなごになった。

肌には透明な産毛が光り、血色は内側からじんわりと透けるようで、この上なく自然だった。

水 五

この林に来てから、透明にも影ができるのだということを知った。

影ができるということは、それが完全なる透明ではないということの証明だった。だったら、この世で最も透明なものは何になるのだろうか。水にさえ影ができるのだ。

私はあともう少しでまっさらな水になれるところだった。なのに、幼女の警告を軽く見たばかりに元の苦しい椿の自我に逆戻りした。そしてそれは私ばかりの問題ではない。

揺らいでいる。

世界が揺らいでいた。

私たち司水の一族は、各世界がバランスを保って円滑に運営されるために必要な存在なのだと都さんは主張する。それが喜ばしいことか忌まわしいことかということではなく、とにかくそういうものとして存在しているのらしい。分かるような分からぬようなその説明に、最初は揶揄われているのだと思った。現にここに来て初めて得心したのであって、そうでなければ納得できなかった。

私たちは自分を過度に主張してはならない。突飛な行動も慎むべきだ。なぜなら司水の役割は、良くも悪くも「透明」なのだから。

ここは水の底なのに、上空から俯瞰してでもいるように世界の様子がよく見えた。世界がひとつではないと知ったのは驚きだった。二つや三つではない。薔薇の花びらの広がりのように複雑に幾つも円く重なりあって存在している。私は、その全貌や仕組みをまだよく解っていない。

とにかく現状の私はもはや淵の底に沈みきって、沈澱する澱みを掻き分けるようにして進んでいた。私の願いはただひとつ、百合をここから救い出すことだった。

どこか抜けたところはあるものの、からりとした性質の私たちの長姉、百合。なのに百合が閉じ込められたこの淵はどうだ。透明度がまるで失われている。この澱みの原因はきっと百合ではない。

ふと立ち止まって、底の沈殿を浚ってみる。手に取ると柔らかい小さな枯葉のようなもので、指先で摘むともろもろ崩れた。

泥──ではない。これは。

ここを濁らせていたのは膨大な言葉の山なのだと、その時私はようやく悟った。

やまとうたは、人の心を種として

よろづの言の葉とぞなれりける

言の葉。人の心から生み出された種が、出てくる時に葉となって、それがこんなにも降り積もって。

そういえば、あの林に茂っていた妖精の翅のような葉も、触れるとビリビリくるほどにエネルギーを放っていた。この腐った葉も水を介して本来そうなるはずだったのだろうか。百合はこの量を浄化しきれなかったということ?

──忘れたか。

お腹にずんと響くように、何かの意思を感じた。

*

わたくしどもは太古の昔より、水のような循環のもと存在していました。巡り濾過され、浄化され巡る。通常の生誕とは異なる方法で生まれるが故に人々より敬われ、常に神聖視される高貴な存在でした。代わりに、わたくしどもは短命でした。そうでなければ水の澱みに心が保たないのです。

覚えていますか。

年に一度の儀式のこと。

覚えていますか。

春の新月の合図のこと。

いいえ、記憶の表層では覚えてはいらっしゃらないのでしょう。いつからか風習は途絶え、よその家から娶り娶られ、当時のわたくしどもよりも今は随分と血は薄まってしまったことでしょうから。それでも、記憶の深層に刻み込まれています。あなたは司水の娘です。

言の葉は、人の心の種から生まれるのです。心に満ちているものの中から口は語る。あなたには覚えがあるはずです。他人の葉の毒素を、あなたは毎回受け取って自分のなかで処理をし無毒化していたでしょう。そのために生き苦しくなったのでしょう。

この場所をご覧なさい。ここは特にそれが多い。ご覧の通り百合には荷が重すぎました。わたくしも計算外でした。こんなにも言の葉を溜め込んでいる娘は今までいた例がありません。彼女は“葉”に執着しすぎ、愛しすぎていたのです……。

なにやら自動的に、私の思考に直接膨大な情報を流し込む者がいる。私は戸惑う。この人格は、あと少しで新になりきるはずだった私の人格とよく似ている。或いはあの幼女と。流れ込む情報が多すぎて理解も実感もない。却って恐怖心に満たされて進みにくい言葉の澱みの中をつんのめりながら進んだ。少し先にほの明るい一箇所を不意に見つけて、はっとなる。その場所めがけて澱みを掻き分け掻き分け──。

ようやっと見附けた。

浚った澱みの奥に現れたのは、青白い頬で眠っている百合の顔だった。

司水菫 五(前編)

翌日から、私は智世子お姉さんの学校の図書室に通うようになった。

「森沢のおばさまが民俗学者だなんて知らなかったわ」

隣の智世子お姉さんが難しそうな本を二人の真ん中に置いて開く。今日も長机に並んで座った私たちの他に、利用者は二、三人しかいない。ね、と彼女も同意した。

「直接耳にしなくても、ご近所の間で話題になりそうなものなのにね」

開いているのは分厚い郷土資料だった。編者は森沢都──森沢のおばさまだ。智世子お姉さんによると、卒業後民俗学者になった彼女編の図書は十何冊もあるそうだ。少女好きで資産家の未亡人としか捉えていなかった森沢のおばさまの、思ってもみない一面を知って少し戸惑っている。

ただ気味悪いと思っていただけの彼女の言動にはひょっとするときちんとした裏付けがあるのかも知れないと思い直すと、今まで言われたことにどんなものがあっただろうと思考が過去に遡ってゆく。

この地域の歴史は古い。平安の昔、近くに朝廷が置かれていたとあって、言い伝えやら曰くやらは小さな頃から大小さまざま聞かされていた。ただ、こちらは都中心からは若干離れた田舎なので、政治やら貴族やらといった教科書に載るような堂々たる言い伝えは少ない。

「委員になっておばさまの本を読み漁ったわ。それで知ったのだけれど、民俗学の研究ってとても地道な作業らしいの。ほら、考古学者の先生は立派で偉そうにしているように思えるけれど、遺跡を発掘するために実際にやっているのは、ひたすら覆われた土を慎重に取り除くことだったりするでしょう。民俗学は文化の遺跡だから、昔からここに住んでいる人にしらみ潰しに聞き込みをしたり古い文献を調べたりして、当時の様子を探っていくのがメインみたい。その過程で色んなひとが関わっているから信憑性も高いんですって」

でね、ここにね、と何枚かページを繰っていた智世子お姉さんの手はある箇所を見つけてぴたりと止まった。

「本当は、折を見て私から切り出そうと思っていたけれど」

そんなに悠長なことをしている場合じゃないのかもしれない、と智世子お姉さんは身体ごと私に向き直った。それにしても今日の彼女は随分とお喋りだ。

「──あなたの家のことが書いてたあったの」

*

『【水呼びの儀】

平安の世において、庶民は見捨てられたも同然の扱いであった。華やかで煌びやかな王朝国家体制の確立によって、貴族など一部の特級階級を除き多くの民の暮らしは悲惨なものとなった。朝廷は地方統治を事実上放棄し、結果として治安が悪化、無政府状態に陥り、通りには失業者や死人が溢れたという。災厄の際、朝廷で当時持て囃されたのは陰陽師の安倍晴明であったが、庶民に手を差し伸べたのは司水家であった。この家系の女人には人の心の禍害を水を用いて浄める力のあることが知られており、民の苦痛を和らげていたという。やがて司水家は民から敬われるようになった。公家である司水家は名字を授けられた由緒ある家系であったが、「司水」の命名は“水を司る”ことに由来する。伝承によると、司水家は年に一度「水呼び」と呼ばれる儀式を行っていた。この水呼びを行うことで、司水の女人は自らに溜まった禍害を定期的に浄化していたという。』

「これって──」

私はしばらく二の句が継げないでいた。自分の家はごくありふれた中流家庭なのだと思っていた。家系の古さや特殊さ、それにまつわる伝承のことなど、ただの一度も聞いたことがない。

「菫さんのおじさまやおばさまも、そんな事情おくびにも出さなかったでしょ。でも、あえて言わなかったというよりか、そもそも知らなかったのじゃないかしら。何か聞いたことある? 」

「何も。だって、曽祖父以前のご先祖のことだって碌に知らないの。曽祖父が事業に成功したから、その資産で今の代まで司水は恩恵を受けてるって、それくらい。だいたい司水なんてありふれた名字──」

自分で言いかけて、止めた。水を司る一族。司水なのであって、一般的な清水姓とは違うのである。

「司水家は」

智世子お姉さんが本のほうに顔を傾げて、水引みたいなお下げが揺れた。

「ここでは安倍晴明と並べられているけれど、決して陰陽師とか呪いとか占いとか、そういう能力を持っている訳ではなかったみたいよ。ただ、水の扱いに非常に長けていた」

「何それ」

「森沢のおばさまが書いたのをそのまま読んでる。ここはほら、“主体は司水家ではなくてあくまで「水」であった”──」

私たち三姉妹の、理由も分からず水を慕い、水に引き寄せられるあの感覚。

その心当たりに胸がずきりとした。

司水菫 五(後編)

『“天慶元年、朱雀うへの御世に京におびたたしく大なゐ震ることありき。雲居の内膳司崩じ、堂塔、仏像もつひゆることはなはだし。”

天慶元年、朱雀天皇の御代に京で大地震があった。宮中の内膳司は崩れ、堂塔、仏像も多く崩壊した。民家もことごとく倒壊し多数の死者が出たという。同年に洪水も起こり、これが追い討ちの大打撃となる。民の苦しみは大きかった。

伝承によると、大洪水を鎮めたのは司水の女のひとりであった。司水の女たちはみな容姿が美しく清らかで、それも手伝い民は彼女を崇めるようになった。彼女だけではなく、司水一族の女人は大小の差はあれど水の扱いに長けていた。ただ、その傾向の強い者ほど心身は虚弱であったという。

司水家は自分自身に能力がある訳ではなかったというのは前述の通りである。水の扱いに長けている、いわば“水に親和しやすい体質”であったと言われている。本来、水の能力は強大なものであるが、普通の人間はそれを最大限に引き出せる親和性がない。それで、民にはあたかも司水一族が特殊な力を持つ能力者に思えたのだろう。

稀に、司水家には水由来の浄化能力の非常に優れた者が出ることもあり、その者は特に「使役」と呼ばれ敬われていた。大洪水を鎮めた女も使役であったと思われる──。』

読み込めば読み込むほどに謎を呼ぶ書き方は、まるで森沢のおばさまそのものだった。あれから私は図書室に一週間以上通っている。

自分のルーツを知ることは、興味深くもあり、不安でもあった。なぜなら、私たち姉妹は現在進行形でこの血ゆえの運命を辿っているように思えて仕方がなかったからだ。

智世子お姉さんと共に幾つもの資料を突き合わせて集めた情報から分かったことがある。

これほど大昔から名のある家系ではあったが、当の司水家は人々の中で目立ち注目されることを望んではいないようだった。そのためか功績の語り伝えは控えめで、やがて忘れ去られ、後世の子孫は民の中に散り散りに紛れてしまった。司水家からさまざまな分家が派生し、司水家を司水家たらしめる特殊な血も薄くなった。なにより「司水」と名指しで伝わっている言い伝えはすべて口頭伝承で、文献にあるのはその存在を仄めかす程度の、曖昧なものばかりらしい。

──じゃあどうして、森沢のおばさまはここまで詳細に司水家に纏わることを記録できたの?

地域の住民に聞き込みとはいったって、そんな大昔のことを誰が知っているというのだろう。現に私は司水一族の一員であるにもかかわらず、二代遡った先祖のことまでしか知らない。彼女の確信したような書き方は、まるでその場を見ていたような、知っていたような。

「ここがずっと気になってるの」

智世子お姉さんが資料の一箇所を示す。以前読んだ「水呼びの儀」の記述の続きだった。

『儀式の詳細については確たる証言を得るに至らなかった。というのも「水呼び」は司水家の人間だけでひっそりと行われる、極めて閉じた性質のものであったゆえである。これについて唯一考察対象となり得るのは、発生時期不詳の童歌のみである。

”きれいなお花を浮かべましょ

睡蓮 浅紗に 水芭蕉

月のない夜は きよらなり

ひいふうみっつ 数えたら

草木もねむる 丑の刻

サァサ手をとり

踊りましょ

踊りましょ

水漬くむすめの うるわしき

凍て解けみづの よろこばし

今宵はうれし きよらなり

口を閉ざすは 聖なれば

行き交ふむすめの 祝いなり

サァサ手をとり

踊りましょ

踊りましょ

踊りましょ……”』

一瞬、私の脳裏に鮮烈な記憶が過って消えた。

「意味深だけど」

智世子お姉さんは眉間の皺を深める。

「私はこれを読むと、一年前のことを思い出す」

川の流れに呑み込まれた私たちのことを。

「ちょうどこの時期だったじゃない。よく覚えているの。夜中にお向かいからおじさまとおばさまが慌てた様子で訪ねて来て『娘たちが帰ってこない』って。外に出てみたら月も出ていなかった。新月だったのね。それで……」

智世子お姉さんはふと黙った。

「どうしたの」

私が問うと、彼女は音もなく立ち上がって壁に掛けられたカレンダーに駆け寄った。

「今日がちょうど一年後の、新月みたい」

智世子お姉さんが振り返ってそう告げたとき、私は初めて自分の中の司水の血が騒ぐのを感じた。

「帰ろう」

智世子お姉さんは目を丸くする。

「百合が」

*

家に着いた頃には辺りはすっかり昏くなっていた。普段の私らしからぬ切迫した様子に、智世子お姉さんは玄関口まで一緒に来てくれた。

家の明かりはついているし、夕餉の匂いも漂っている。お手伝いの文子さんが準備してくれたのだろう。百合は帰っているだろうか。

唐突に玄関の引き戸がガラリと開いた。

「おかえりなさい。あら智世子さんも」

思わぬ人物の登場に私たちは言葉もなく立ち尽くしてしまった。

「今ご両親とお話ししていたの」

うちの澪と百合さんが一緒に居なくなったのよ──感情の読みづらい特有の化粧顔で引き戸の向こうから現れたのは、森沢のおばさまその人だった。

「居なくなったって……それじゃあ」

「水呼びね」

私たちが司水家の歴史を調べていたことも、その資料として自分の編書を読んでいたことも、儀式のことをを当然のように百合と澪が分かっていたことも、全てを見透かしていたかのようにおばさまは言った。

「分家なのよ、森沢家って。だから司水家の内々の情報ならよく知っているわ」

家の中では父も母も狼狽えていた。母などは泣いている。椿が消え、今度は百合も居なくなった。二度も親にこんな思いをさせるなんて、私たち姉妹はなんて不孝なんだろう。

「御安心なさって。娘さんは私が責任を持って連れ戻しますから」

森沢のおばさまは力づけるように母の手を握り、私たちと話をするために二階へ上がった。

「どこからお話ししようかしら」

「百合は」

「慌てないで。いずれ日を越えないと何もできないわ」

気が急く私とは対照的に、おばさまはゆったりとした動作で肘掛け椅子に腰掛けた。何もできない、というのは「水呼びの儀」が、という意味だろうか。

草木もねむる丑の刻──。

「菫ちゃんと、ここ二週間くらい司水家のことを調べていたんです。都さんの資料本を中心に。民俗学者でいらっしゃるなんて存じませんでした」

「あなたならいずれ気が付かれると思っていたわ。予想通りね」

「百合は無事なんですか」

「あなたの言う“百合さん”なら、無事でいるわ。澪が一緒だもの」

含みのある言い方だった。聞きたいことは山ほどある。百合の居場所。澪の正体。それから、先程知ったばかりのおばさまが司水家の分家だという話にも動揺している。

「椿さんは使役。百合さんは見たところ無我ね」

“使役”という言葉には聞き覚えがあった。司水家に稀に現れる、水由来の浄化能力の非常に優れた者──という説明を資料本で目にした。

「司水家の存在構造は水とおなじなの。山から湧いた水が川となって海へ流れる。その水もまた吸い上げられて山へ帰る。何億年とそれを繰り返しても、水は決して古びはしないでしょう。司水もそう。水呼びの儀はね、司水の娘の循環のための儀式なの」

「娘の──循環? 」

「昨年の月無し夜、意図せずにあなた達は水呼びを行った。使役である椿さんは問題なく入れ替わった。百合さんは入れ替わったものの、不完全だった」

「待って」

水呼びというのは、他の誰かと入れ替わる儀式なんですか、私はぞっとして口を挟む。そして、あのとき溺れたあれが、知らずに儀式の形を取っていたことにもぞっとする。

「そうよ。童歌の記述は読まれて? “行き交ふ娘の祝いなり”って。百合さんはこの一年、入れ替わった娘さんの人格と本来の自分との人格の間を往ったり来たりしている。だから記憶が混濁したりぼんやりしたりしょっちゅう眠ったりしている。そんな状態を無我と呼ぶの」

無我。言われて、心当たりはあった。

百合と思い出の共有ができなくなった。百合本来の大らかさとは異なるあのぼうっとした様子、眠っているようでいて不眠がちであったこと。

「あの子は本物の百合さんになろうとして健気にも演じていたのよ。百合さん半分、元の自分半分のなかで」

女優の子ね──森沢のおばさまは目を細めた。

「百合じゃ──なかった? 」

頭を内側から殴られたようだった。百合さんではあったのよ、というおばさまの声はもう私には届いていなかった。長椅子で隣に座る智世子お姉さんが、私の腕にそっと自分の腕を絡めてきた。

女優の子。

日付が変わるまでに、知らなければならないことはまだ幾つもありそうだった。

伊澤ちはる 五

春は特別な季節です。害も悪も、水の洗いを以て清められり。

あ、水花が潤んでいる、と思った。

ほやりと発光して浮かび上がっているような花弁に萼に、先ほどから降りはじめた涙雨が玉となって溜まり流れた。今はまだ半開きだけれど、発光した水花が完全に開花したときが水呼びの合図なのだという。あのときもそうだったのだ──とその様子を見てようやく思い出した。

通学のたびにいつも渡る橋の下には堂々たる川が流れていて、ちょうどふたつの流れの合流地点となっている。澄んでいるのは主流の方で、山の方からぶつかってくる小さな水流は濁っている。小さな川は普段やや控えめに流れているものの、大雨の翌日などはうねる大蛇のような、もしくは荒ぶるカフェオレのような濁流になる。三姉妹は去年橋からここに落ちて溺れたらしい。

らしい、と表現するほど、私の中の百合は遠くへ行ってしまった。

澪と個人的な接触をしたあの日から、私の思考の靄は徐々に晴れていった。代わりに、自我は急速にちはる優位に切り替わっていったのだった。

自我のないお人形のようだった澪もまた揺らいでいた。澪が言うには、この揺らぎも、この川が濁っているのも私がそもそもの原因なのらしい。澪と完全な入れ替わりが完了したはずの椿が、最近になって再び不安定な状態に戻りつつある。そのため澪の土台も脆弱になり、以前の記憶も幾らか戻ったという。この変化はおそらく椿が百合を助けようとしてのことだろうと彼女は言った。

「あなたが最初沼に落ちたとき、あなたから大量に出てきた言葉で濁った水は林に残されたままになっていました。椿さんは、そこで囚われになっている百合さんの気配を感じて水漬き、浄化が失敗してしまったのでしょう」

以前のちはるだったとき、私は自分の苦しみの吐き出し場を探していた。結局、誰かにそれを打ち明けるというような方法は取れず、思いは文字としてノートにぶつけられていた。ぶつけてもぶつけても思いは尽きず、書き溜めた文字、積み上げたノートの数は膨大になった。

ちょっとした気まぐれで地域の図書館の古い郷土資料を手に取ったのは、そんなときだった。

資料の中に、昔この辺りに存在していた一族のこと、彼らが行なっていた知られざる儀式のことが書いてあった。彼ら──というか、主な当事者は一族の女性だったというから彼女らというのが正しいのかも知れない──は、一般の女性よりもさらに感受性が鋭く繊細だったという。繊細さは、優しさや癒しや救いのかたちで発揮され、人々から愛された。愛されるのと同じくらい無意識に利用された。けれど彼女らは女神などではないので、やがて心の限界が来た。その救いの手立てとして行われたのが全ての苦しみが浄化される「水呼びの儀式」だったのだという。

水に浸かる。水の底でゆっくり浄化される。一族の娘の誰かと入れ替わって世界を巡り、巡った先で人々を癒す。それからまた水に浸かる……。

泣きたいほど羨ましくなってしまった。

一本の細い糸のように葉が私と繋がっていてくれたから、それまでなんとか持ち堪えられた。でも、その一本さえ切れてしまったとき、私にはたった独りで人生に挑んでいけるほどの余力はなかった。

全ての苦しみが浄化される水呼びの儀式。

ちょうど、水呼びの行われる春の新月は数日後に迫っていた。私は資料に簡単に記してある手順を抜かりなく書き留めていた。昔の一族の慣わしなのだから、どうせ私には作用しない。ただ、自分への葬儀のつもりで最期にかしこまったことをしようという心積もりだった。万が一上手くいったら全てを手放した新しい私になれる。

それらしき澄んだ沼にたどり着くと、浮かんだ水花がぼんぼりみたいにうっすら発光していて、幻想的だった。この水花が合図なのだ、と思うと少し救われた思いがした。

*

澪が私と繋いでいた手を引っ張った。もう化粧は施しておらず、見た目はすっかりおさなごだ。私たちは、小さな沼のほとりに立っている。あの橋の下で合流する濁った水流のほう、此処はその川の水源だ。

「日を跨ぎました。あと二時間ほどです」

私は、澪ともう一度水呼びの儀式をやり直すつもりでいる。

今度こそ全部浄化する。そして百合を救い出す。私の溜め込んでいた言葉たちは多すぎて、水に溶けきれなかった食塩みたいに小さな淵のなかで飽和状態になっているらしい。言葉というのは葉の一種だからやがて腐り、更なる悪い澱みを作り出す。言の葉に混じって、私が大事に抱えて離さなかった葉もきっと一緒にいる。その腐敗の中にずっと百合が閉じ込められていたことを思うと心が痛む。

「──前の世界の大事なもの、置いていけますか? 」

しゃがんだ私の顔を覗き込む澪の目は不安気だ。不思議に大人びた子だと最初思ったけれど、大人びていて当然なのかもしれない。彼女は、昔から幾度となく循環と浄化を繰り返した司水の分家の子なのだそうだ。

儀式の末にたどり着くのがどんなところか、私も一度経験している。驚くほどに清浄な美しく白い林。その林を起点として、送り出されるのはどこの世界かわからない。実際私の元いた世界は、感覚的にこの世界より五十年ほど時代が進んでいたように感じる。

世界はひとつではなく無数にあるのだと、初めて知ったときの驚きといったらなかった。多くは語らない司水の一族は、本当はもっと大きな世界のことを知っていたけれど、敢えて語らなかったのだな。そのとき私はそう思ったのだった。

「置いていけなくても、林にとどまって水になることはできるでしょう? 」

私が儀式を遂行できたのは司水の分家のひとつだからなのだと、澪は教えてくれた。全てではないけれど、名字に水由来の漢字のついている家は、司水家の分家のひとつである可能性がある。私の名字は伊澤で、水に関係のある“澤”の字が付く。澪は唇を窄めた。

「できます。でも、良いのですか」

「いいの。私はそのつもりの儀式だったの」

澪が躊躇いがちに頷いたときだった。

──来た。

下の方からざくざくとした複数の足音が聞こえる。十二時を回った深夜、小雨のなかこんな場所へ来る者は限られている。

お待ちしておりました、猫の子のような可愛らしく幼い声で澪は言った。

「お継母様、お姉様方」

現れたのは予想通り森沢のおばさまと菫。その後ろから智世子が来たのは想定外だった。

集う五人のうち、司水の血をひく娘が四人。

「本当に、百合は百合ではなくなってしまっているのね。姿はそのままなのに」

開口一番、気の抜けたようにぽつりと菫は呟いた。

聞くところによると、ここ数日菫と智世子は独自に司水家の歴史を探り当て、図書室の資料を読み込んでいたのだという。この場に無関係なはずの智世子がいるのはそのせいで、普段てきぱき動く菫がこのところ物思いに耽っていたのもそのせいだったのかと私は得心した。

「資料にない情報はわたくしが補足したわ。そして、今日この日が節目の日だということも」

森沢のおばさま──都さんはいつもより生き生きしているように見えた。

「節目? 」

「そう。あなたお名前は? 」

「伊澤ちはる、といいます」

「そう。ちはるさん、あなたのつくった澱みはあなただけのせいではないわ」

「え? 」

「司水の一族の、昔は定期的に執り行われていた浄化のための儀式が廃れてしまったから、ごく稀に現れる血の濃い娘たちに浄化されない澱みが偏って堆積してしまう。あなたたちの抱えきれないほどの苦しみは、本来司水一族全体が負うべき苦しみです。あなたひとりで処理できるものではない。だから今日皆で浄化するのよ」

「皆って」

「ここにいる智世子さん以外全員よ」

「都さんも? 菫は──納得しているの」

ただ別れの挨拶だけできれば良かったつもりでいた私は動揺する。私や澪は新参者だからいいとして、都さんと菫は事情が違う。生活も環境も未来も、今日この日を境に何もかも変わってしまう。お父さまとお母さまも置いていくことになる。彼女はそこまで分かっているだろうか。菫は据わった目で頷いた。

「だって、救いたいじゃない。百合も椿も、あなたのことも」

残ったって、結局──と言いかけて、覚悟はできています、と結んだ。

*

沼のほとりで柔らかな光を放つ水花が徐々にほころび、満開が近づいてきた。

誰にも邪魔されない丑の刻、各世界が綴じて独立する月のない日だからこそ、私たちはこの繊細な儀式を成功裏に収めることができる。

澪が小声でハミングを始める。

“きれいなお花を浮かべましょ

睡蓮 浅紗に 水芭蕉

月のない夜は きよらなり

ひいふうみっつ 数えたら

草木もねむる 丑の刻──”

「神聖な儀式だから、水呼びの最中は誰も言葉を発しては駄目よ。智世子さんは見守っていてね。わたくしたちは、ただほとりに立っていれば水が呼んでくれる」

複雑な表情の智世子には申し訳なかったけれど、彼女が見守ってくれていると思うと、なんだか安心できた。

日付をこえた月無夜。沼のほとりに佇んでいたら、水花はとうとう満開になった。

ふと、立っている影が一人増えた気がした。

二人、三人、四人。

いつたりむたりななたりやたり。

少女たちがどこからともなく湧いてきて徐々に数を増し、やがて沼のほとりをぴたりと囲った。私たちと交ぜこぜになって手を繋ぎ、くるくると軽やかに踊りだす。踊っているうち次第に心持ちも軽やかになる。ああ、こんなことを前回もやった気がする。前回どころか、私は──。

気がつくといつの間にか水の中にいた。

──泣いてる?

水中なのに、上空のよう。長いこと失われていた私の涙が湧いてきて止まらない。先程水花に降りた涙雨のように眼球をとろりと潤して、玉となり溢れこぼれて。

私は融和する。水の中の私を経て、ようやくもとの私に戻る。

害も悪も、水の洗いを以て清められり。

水 六

わたくしはずっと、自分の生まれを憎んでおりました。

わたくしは、一般に知られてはおらぬもののかなり歴史ある名家の分家の娘として生まれました。本家である司水家を守り、その歴史を書記として記し後世にまで伝える、それが森沢家の役割でした。

なぜなら、当の本家が心許ないほどに控えめであったからです。彼らにすべて任せきりにしていたなら、司水家の歴史や家系、逸話などは疾うの昔に雲散霧消してしまっていたことでしょう。

わたくしに、娘らしい娘時代などありはしませんでした。

司水家の分家は数多あり、分家と知らない家のほうが多いほどなのですが、わたくしの属する森沢家は異なっておりました。司水家の血縁であることはこの上ない誇りであったのです。森沢の家に生まれた者は、その個々の自由、選択、人生は二の次でした。第一に優先すべきは司水家にお仕えすること、そして司水家の歴史の語り部となることでした。

わたくしはのちに民俗学者として知られるようになりましたが、民俗学者になった、という解釈には語弊があります。森沢家の人間は生まれながらの民俗学者と決まっているのです。ですからわたくしは森沢の家に縛られているような自分のその肩書きを知られることを好みませんでした。

実のところ司水の役割もその儀式も何百年も昔に途絶え、司水らしい血を受け継ぐ娘もほとんどおりませんでした。残ったのは名ばかりの残骸で、その血はもうほとんど絶えていたのです。そんな残骸でも森沢家は尊びました。これはもはや司水家のためというより、この家の存在価値のためでした。そんなつまらない誇り、と軽蔑しながらも惰性で反発もしなかったわたくしにも責任の一端はあったのでしょう。

気がつけばわたくしの肉体は年老いておりました。

それにはたと気がついたとき、えも言われぬ空白間に襲われました。失った。わたくしはわたくしの娘時代を、自分の人生を棒に振ってしまったのではないかと。

嘆き悲しむには時間が経ちすぎておりました。

わたくしはもう、傷つきやすい柔らかな心を抱えて素直に泣けるような、無垢な女の子ではなくなっていました。悲しいなら悲しいと、淋しいなら淋しいと真っ直ぐ表現することに躊躇いを感じ、その躊躇いが元々あった悲しさ淋しさを覆い隠したので、自分が今感じているのは本当はどんな感情なのかさえも自覚できないような鈍感な女になっていたのです。

わたくしの、少女期を思うように謳歌できなかったのだという想いがねじれ膨らみ卑屈さとなり、余計に少女性に執着させたのです。歳は取りましたが、成熟した女性というより、言うなればわたくしは古びた少女でした。

自分の生まれを憎んでおりました。それだけであればまだ増しであったのかも知れません。

司水の家に、娘が生まれました。立て続けに三人、年子の三姉妹でした。父親が司水系、母親が一般の血でしたので二人に特殊性は見受けられません。しかし娘たちは成長するにつれ様子が異なることに気がつきました。分かるのです。わたくしとて、司水の血縁なのですから。

これが平安の時代より尊ばれた本来の司水の血。彼女たちはあまりにも清浄で澄むように美しい。特に次女の椿の受け継いだ水への親和性は驚くべきものでした。彼女は使役であると、直感的に確信しました。

幼少の頃より司水家を守り敬うように教えられてきたわたくしは、当然のように司水家を敬っておりました。まったくそのつもりでおりました。しかし、実際に特殊性を持つその三姉妹を目の当たりにして自分の中に湧き出てきた感情は不穏なものでした。

──あの子たちが不幸になればいいのに。

あの司水の血のせいで、わたくしの人生は踏みつけにされた。司水が存在しなければ、わたくしは自由に生きられるはずだった。その憎しみを抑えることができませんでした。

けれど裏腹に彼女たちはわたくしのどろどろとした感情さえも吸いとってくれました。わたくしは驚きました。太古の昔から、このようにして司水の娘は神聖視されるに至ったのかと。愛憎半ば、というのはこういったことを言うのでしょう。

椿がひときわ繊細な娘だと、わたくしは十分に承知しておりました。その上でわたくしは彼女に不安の種を植え付けて育てました。椿とその姉妹たちは半ば導かれるように水呼びに誘われ、三姉妹の境遇は何もかも変わりました。わたくしは椿の入れ替わりの澪を手に入れ、いちばん現実思考が強い菫だけがそのまま戻ってきて、環境の変化に惑っておりました。

わたくしのしたことは、決して褒められたことではないのかも知れません。けれど、そうせずにはいられなかったのです。せめてもの罪滅ぼしに、わたくしは自分の手で後始末を──そう思い、こちらに参って経緯を申し上げているのでございます──。

*

世界がうねり出していた。

どうして世界がこういう形態になっているのか、私は知らない。ロゼット型に円く重なりあい拡がり続けるこの世界すべては、同じ月と水を共有している。世界すべてにその水が巡って浄化され、仲介者は唯一各世界を渡り歩くことができる司水の娘である。こうして世界は調和を保っている。

水というのは恐ろしいものだ。さきほど告白してきた娘のように、人の心の内情を洗い出して、まるはだかにしてしまう。

水は流れる状態が正常である。停滞すると澱んだり腐ったり、碌なことにならない。

今回の水呼びは、四人もの司水の娘たちが一度に入ってきた。此処に生じた淵の、わずかな澱みに囚われてしまった娘を救うためなのらしい。澱みにいる者を含め、すべて数えると六人である。長きにわたり水呼びが機能していなかったためか、どの娘にも毒素が停滞している。

水を正しく機能させるためには、各々の娘の浄化から始めねばなるまい。

各世界の清い循環はそれからである。

司水菫 六

橋の下で交わる、小さな濁りの川はいつから濁っていたのだっけか。記憶を辿る。あの川にまつわる最古の記憶は私の前を歩く椿の後ろ姿と踵の白い筋の映像で、そのとき川はすでに濁っていたように思う。それ以前の記憶にはうまく辿りつけない。

──耳と鼻はホルマリンに漬けてよ。

──軟骨は残らないでしょう。

沼に渦巻く水流に流されながら、椿の言葉を思い出していた。

ホルマリン漬けにする暇もない、この身体に腐敗はない。

私たちの身体はいつからあって、私たちは幾度水呼びを通過したのだろう。記録に残っている平安の時代より以前から、この風習は続いていたに違いない。

死んでいるのか生き返っているのかも判然としない状態で、水に浄化され水みたいに何度でも巡る。意識下では覚えていなかったのに、こうして何度も水漬いてきたことを血が憶えている。

──人ではないみたいね。

前回と違い、今回の私に溺没の苦しみはなかった。溺死というのは実はとても苦しい死に方のひとつで、あれほど恐怖と本能が相反してせめぎ合い死に至るという過程は、想像を絶するものなのだという。今回は心地よささえあり、ひどく冷静だ。浄化がうまくいっているのだろう。

ふと、淋しくなった。

浄化って何を浄化しているのだろう。汚いものはもちろん、個々の大切な思い出まで含めて乱暴に全部浄化するの?

命は尽きず身体が健やかなまま残っても、私の内面全てに纏わることがすべて消え失せるなら。

それは実質死なのではないだろうか。

百合や椿はそれを淋しいとは思わないのだろうか。思わないのかも知れない。

私はきっと最初から、百合や椿のようではなかったのだ。三姉妹で一番しっかり者と評されるのはいつも私だった。器用なほうだった。けれど、私には姉二人のような生まれ持った独特の佇まいはない。椿だけが助からなかったと思っていた。でも逆だ。ほんとうは私だけが置いていかれたのだ──考えたいことは幾らでもあったのだけれど、徐々に意識が遠のく。眠りに落ちては醒めるを何度となく繰り返し、ひんやりと不穏な夢を何度となく見た。

*

白く美しい林を通過した気がする。葉ひとつひとつが透けるように光る、神秘的な林だった。夢の続きのように通り過ぎて、導かれるようにそのはずれ、深く澱んだ潭水のほとりに私は立っていた。水の底に更に水があるのが何とも不思議だった。

これが浄化しきれなかった濁りの水。

百合と椿はこの水が溜まった淵の底に囚われになっているという。ちはるという娘と澪、森沢のおばさまはすでにここに入っているのだろうか。

私は今日この日、浄化される。菫ではなくなる。──なんて考えていたって仕方がないから、それ以上考えずに足から浸った。

聞いていた通り、底には大量の沈殿物が溜まっていた。夢の中で走るみたいに進みにくい。

泥のような澱みが絡みついて重い。この腐敗した言の葉はちはるから出たと聞いた。でも、これは私の澱みでもある。いや、森沢のおばさまによると、司水家全体の澱みと言っていたか。

──嬉しいことから、不要物とみなされて削られていくみたい。

椿は以前そう言っていたが、そうではなかった。私たちは本来常人よりずっときれいなはずだった。けれど、一族全体の澱みをたった数人で担っていたのだとしたら、年々耐久力が衰えていくのも当然のことだったろう。

「椿」

思わず呟いたら、水の中にもかかわらず声を出せたことに驚く。堆積物がわっと踊って、そのはずみに埋まっていたものが顔を出した。白い脚。その先端のちいさな踵と、細い筋。

「椿! 」

がむしゃらに引っ張ったら、眠り込んでいたらしい椿は意識を取り戻した。さらにその下から起き上がってきたのは、百合。本物の百合だ。

「助けに来てくれたの? 」

半分寝惚けたままで椿が問う。

「そうよ」

二人を見つけた安堵感に、私は幼い末っ子の菫に戻ってしまう。

「だって、百合と椿がいないと、意味ないもの。私ばっかり」

おいていかないでよ──最後は泣き声になって二人の姉にしがみついて泣き続けた。

椿が死んだと思って悲しかった。

百合が百合ではないみたいで不安だった。

けれど素直な感情なんて曝け出していられる状況ではなくて、私がどうにか両親を支えなければと強がっていた。

一年分の心の緊張が今この場で一気に解けて、淵の底を揺らがせた。姉二人もそれぞれ私と抱きあって三人分の塊となって、一緒に泣いた。揺らいだ淵の水と一緒になって揺れていた澱みは半透明から徐々に透明になり、きらきらと瞬いてきれいだった。

必要なものなんて、本当は特にないのだと気がつく。個々の思い出なんて、残そうと躍起にならなくたってちゃんと残るもの。あの白い林の葉ひとつひとつはそういう美しいものでできている。そこで浄化の期間を過ごす娘がこの上なく幸福なのは当然のことなのだ。

みんな透明になったらいい。許されたらいい。森沢のおばさまも、澪も、伊澤ちはるも。

忘れていいの、ほとんどすべて。

ただ、愛されていた記憶だけ憶えていて。

伊澤ちはる 六

この世で最も透明なものは、涙だと思う。

雨はまだ蕭々と降り続けている。

いつものように葉と歩いている。葉は穏やかに淡々と、水のような自然さで私に寄り添ってくれる。私は安心しきっていた。ノートに言の葉を書き留めることが救いだったのと同じに、葉の存在そのものが私の救いだった。葉の前なら、私は自分に泣くことも怒ることも禁じないでいられた。

今だから分かるけれど、私は無意識に葉に“お母さん”を求めていたのだと思う。私の所属していた家族は外枠しかなくて、ほとんど機能していなかったから。

母親ような安心感。母親のような不変性。私は自分が求めていたものが何であるのかすら気づきもしなかった。葉に恋愛感情を抱かなかったのは、そのためだったのだろう。

私の傘は水色みたいなグリーン、葉はこのくらい平気と傘もささずにいる。私も葉のように雨さえ受け止められる寛容性を持てたなら、どんなに良かったかと思う。

「あのね、」

立ち止まって言葉を発した瞬間、私の目から涙がぼろぼろ溢れた。

「ごめんね」

ふっと出たのはこどもみたいな謝罪だった。葉は心底驚いた顔をした。涙は流れるというより湧いて出て、私のつまらない意地や執着を溶かし流してゆく。水の浄化力は驚くべきものだ。物理的な汚れも溶かして落とすけれど、たぶん、人の感情や記憶までをも溶かしだす性質を持っている。そして、それはとても透明で心地良いものだ。

「前に、“私にはホームなんてない”って言ったでしょ。“だからホームシックにならない”って。あれ、違ったよ」

葉は言葉少ない相槌を打って、続く言葉を待っている。

「私のホームは、葉だったよ」

あなたがいたから私は輝いていられた。好きとか恋とかを飛び越えて、いつ帰っても受け容れられる、あなたが私の本拠地だった。嫌いなわけがないじゃない。

「僕は」

葉は自分のことを僕という。それが優しくて大好きだった。

「ちはるのホームになりたいと思ってたよ。だから、良かった」

いつもと変わらない照れたような笑い方を葉がするから、甘えたいような、泣きたいような気持ちになる。百合半分、ちはる半分で過ごした一年はきっと私なりのホームシックだったのだろう。

「ごめんね」

「なんであやまるの」

「ごめんね」

涙が加速し、透明も加速する。確かに私の伊澤の血は司水由来なのだと実感する。

「ずっとホームでいてくれる? 」

「ホームでいるよ」

「駄目な私でも見捨てないでくれる? 」

「見捨てないよ」

雨が霧雨となり、霧雨が濃霧となり、どんどんその密度が増して私と水との境目がなくなっていく。葉の声は聞こえるというより、感じ取るものとなっていく。

──ちはるは自分をありふれた存在だと言っていたけれど、僕はそう思ったことはなかった。ちはるはかわいい女の子だったし、考え方も独特で魅力的だった。僕にとってもちはるはホームだった。いつも浄化されたように、気持ちを軽くしてもらっていたよ。

その言葉で私はすっかり救われた心地がした。

水になりたいと思っていた。水には男も女もないから。かたちをなくした私になりたい。泡と一緒に涙を吐き出したい。

私の手放しきれなかった葉は淵に澱みを作って世界に揺らぎをもたらすきっかけになってしまったけれど、手放さなかったからこそこうして決着をつけられた。なによりも大切な存在と、きちんと向き合うことができた。

──前の世界の大事なもの、置いていけますか。

置いていくんじゃない。解いていくんだよ。

「もう誰かの人生の女優になるのは嫌だもの」

その瞬間、一気に上昇した。高みから楕円形の単語帳みたいに繋がり連なったロゼットの世界が一気に見渡せる。ちょうど単語帳のパンチ穴にあたる位置に、ぴったり嵌るような繊月(二日月)が見えた。

私が入れ替わりきれなかった百合。それに自己犠牲的な菫に、特別感のある椿。森沢のおばさま──都さんにも浄めるべき澱みはあって、澪の浄化はもう済んでいるようだった。

身体が軽い。ここから緩やかに落下して、やがて白い林に着地するだろう。

“おお 愛しき木陰 私の優しいプラタナスの葉の翳り

光は踊り、陰は誘う

私はその下で安らかに眠るだろう

平安は二度と脅かされることはないだろう

たとえ嵐が襲い来ようとも 閃く雷さえも

決してこの場所までは届くまい”

エピローグ

いつのまにか眠り込んで、目覚めたときには日が昇るところだった。樹々の葉陰からちらちら差し込む光が揺れて、澄んだ沼の水面に反射している。

自分がこんな場所にいることに一瞬驚いたけれど、やがて昨日の出来事を思い出した。

年に一度、春の新月の夜にだけ咲く珍しい花があるという。その花は暗闇の中でもほの明るく光を発し、えも言われぬ美しさなのだそうだ。

──そんな情報を図書室にある古い郷土資料で知り、どうしても自分の目で見たくなった私は昨晩こんな山奥にまで強行突破で来てしまったという経緯だった。

立ち上がって服に付着した草を払う。布団もないこんな場所で無防備に寝てしまったのにもかかわらず、不思議と驚くほどに身体が軽い。昨晩の出来事はまるで夢の中のようだった。花は、資料本に書かれていた通り儚く美しかった。幻想的に光り、沼のほとりに浮かんでいた。水花の一種らしいけれど、聞き慣れない名前だった。なんという名前だったか。名残惜しくて沼を覗いてみたけれど、一晩限定の花との記述は本当で、花は勿論、葉も萼も跡形もないのだった。

本当はもっと余韻に浸っていたかったのだけれど、そうは言っていられない。私は昨夜、両親に内緒で家を抜け出しここまで来てしまっている。頭の草も払い、急いでお下げを編みなおしてから山を駆け下りた。山に満ちている朝霧が心地好く、沼から流れる澄んだ水音も耳に優しく、人生ではじめて朝を迎えたように新鮮に感じるのが不思議だった。まるで、世界がまるごとぐるっと洗濯されたかのようだ。

そんなに大層な山ではないので、すぐにふもとに着く。沼からの小さな流れに沿って進み、大きな川と合流する地点で橋を渡り、その先の神社に沿ってカーブする道を進めば両親が普段起きる時間までには家に着ける。

ふと、橋に差し掛かる前に足を止めた。

下半分が水に浸かった美しい家があった。もともと川のほとりに建っていたが、いつしか住人が居なくなり川に侵蝕され、そこだけ独立した水辺となり廃墟と化してしまったものだ。廃墟といっても不気味さはなく、ふかふかした苔と蔦植物が装飾のように壁を縁取り、それはまるで芸術作品の体をなしているのだった。

いつも気にせずに通り過ぎているはずなのに、今朝は引き留められているように気になって仕方がない。なぜかこの家の内部の間取りを、知っているような気がした。

光の入らない長い廊下。その奥に和洋折衷の応接室。応接室に繋がるお勝手。お手洗いは廊下の右に──。

いつのだか知れない記憶に少し惑う。昔入ったことがあったか。いや、入れるわけがないのだから他のお宅の記憶と混じっているのだろう。新築ならいざ知らず、廃墟は一年二年でできるわけがない。なのに、初めて目にしたように新鮮に映ったのは朝日が昇って間もないこの時間帯のせいかも知れない。

戴いたコーヒーの苦い味。完璧な線対象の形で微笑む唇と、美しい女の子たち。まるでお人形みたいな真っ白い顔の童子が抱きしめる丸いお盆……。起き抜けの頭のまま小走りで急ぐ私に、フィクションかも分からないいつかの記憶が混濁して、浮かんだ途端に泡のようにぱちんぱちんと消えていった。

橋を渡り、神社を過ぎたらすぐ家が見える。お向かいに住んでいる司水家は土地持ちの老夫婦二人暮らしだから、騒がしくしないようにことさら足音に気をつけて進んだ。

何事もなく無事家に着いて少しほっとする。

裏口からそっと入って表玄関へ靴を持っていきながら、私はもう一度神秘的にふんわり光るあの水花の不思議な美しさを思い出し、噛み締めていた。

*

世界は循環する、水を介して。その巡りは清らかであり、その形態はロゼットである。水漬く娘が落ちたなら、彼女は彼女のままで居られない。ただ清く、穢れず衰えず、安らかなる白い林で濾過され眠ったのちまた巡る。幸福なる循環である。

どうして世界がこういう形態になっているのか、私は知らない。

〈了〉

女優の子