cattleya

Wo bist du,Bild,das vor mir stand,

Mir in die Seele blickte,

Und eine warme Mädchenhand

Mir an die Wangen drückte?

——ヘルティの詩

hōra I

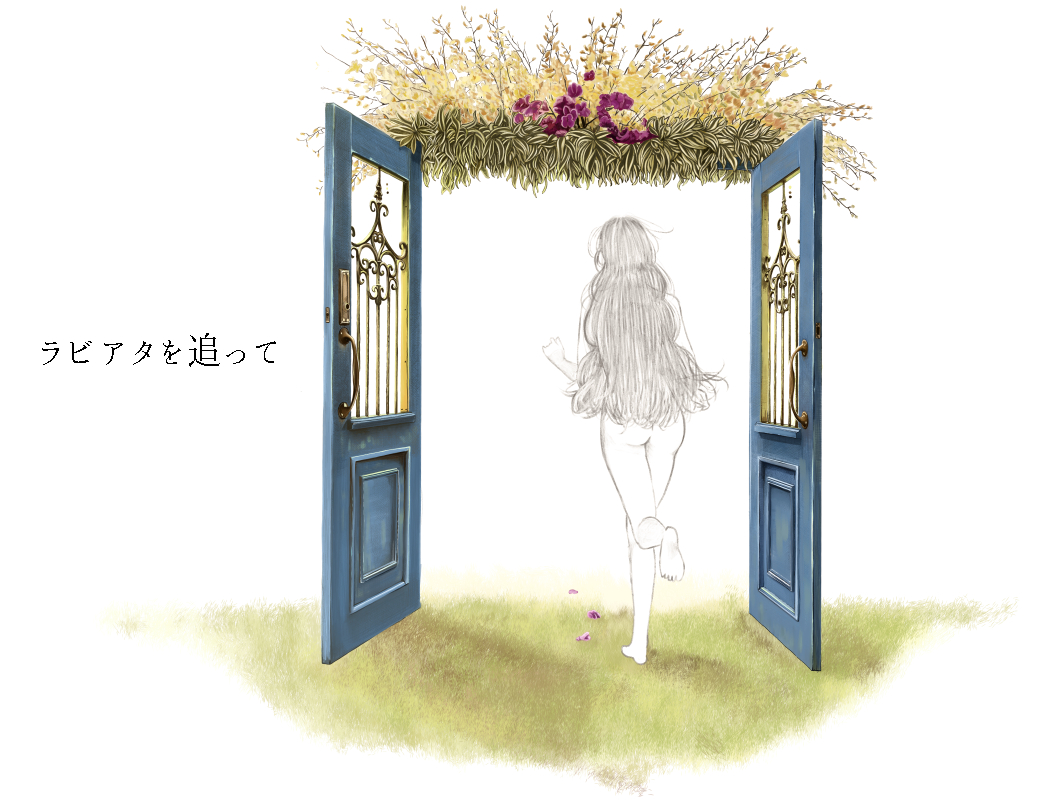

おそらく、過去には天をうつすほどあざやかなコバルトブルーだったであろう扉の塗装も色褪せ、所々むきだしの木肌がささくれていた。ざらざらにさびついたドアハンドルを握り、左右二枚扉の四角い板をゆっくり引くと、重い腰をあげる老人の悲鳴のような音を立て、こちら側に開いたのだ。

それは扉である、と形容し難いのは、本来扉というものは壁に囲われた空間を出入りするための開閉構造物で、私事や私生活の保護、宗教的秘儀といった神聖な隔絶などを目的としているからだ。しかし眼前に立つ真鍮で装飾の施された長方形の板にはそうした要素は一切なく、庭園の中央にぽつりと構え、どちらの側から眺めても正面であり、なにがしかを満たすわけでもない。そもそも秘匿性への好奇心や、ある種の性的欲求からくる守護や安全など、どんな被造物の意図や思惑、趣向も絶対者の前ではあらわであり、無意味なのだが。

門ではないか、という疑問に対して答えは否である。なぜなら庭の周囲はヘデラでびっしり覆われた高いレンガ壁で囲われており、門扉と呼ばれるものはいっさい発見できなかったからだ。それを知るために半年近くかかったこともつけ加えておこう。

庭園に幽閉されている感覚はなかった。むしろ広い囲いの中でのんびり草を食む羊、もしくは放牧された牛といったところか……いや、彼ら家畜よりずっと厚遇されていただろう。広大な庭そのものが家であり、何かを制限されていたわけではなかったからだ。どこでも眠れるほど心地よく、整えられた美しい庭園に生える滋味豊かで多様な果物はひとつとして同じ味はなく、どれほど口にしても飽きなかったし、それらを好きな時に腹を満たすまで食べることができた。

園内は裸でいてもちょうどよい湿度と温度が保たれていた。衣服を身に纏う、という概念すらなく、羞恥などもってのほか、着衣の必要を少しも感じなかった。高尚な意味においての芸術、装飾としての裸体あるいはヌードと呼ばれる美は、おそらく後代の人類が抱えた理性への矛盾だろう。こうした理由についてとやかく述べると、あらゆる憶測や議論をうむため、これ以上は控えたい。ただ事実として初めからそうであった、というのが正確な答えである。もちろん、裸ゆえに風邪を引くなど病気の心配はなかった。苦痛を感じるいっさいの悩みは皆無であったのだから。

壁について話をもどすと気になるのは(あの時は考えもしなかったことだが)五、六メートルのレンガ壁の向こう、つまり庭の外側はどうなっているのかであろう。これについてはある程度の推測ができた。稜線は見えたし、扉から少し歩いた野原にモニュメントのごとく一〇メートルほどの渦巻状の巨大建造物が聳え立ち、屋上から庭の外を自由に眺めることもできたからだ。

これで庭が監禁目的でないのはわかってもらえるだろう。不都合な真実を隠すためのトリックなどではなく、存在したばかりの人間を一時的に保護しておく領域、といった具合か。じつのところ理由は知っているのだが、この記録にあえて記しはしない。

庭園について簡単にまとめよう。庭の中央、整然と刈られた柔らかな芝生に件の扉はある。そこを囲むように色とりどりの花と、絶えず果実をうむ果樹園が広がっていた。湧きあがる甘い水を源泉とする川は外へ流れて四つにわかれ、温暖な気候が水分を適度に蒸発させることで温室のように庭全体をいつも湿らせていた。

川を下っていくとどれも鉄格子のついたトンネルへ水は吸い込まれ、その先はわからない。ツタに覆われた高いレンガ壁は庭園全体を取り囲み、外界から遮断しているが、庭で一番高い螺旋状のモニュメントの突端から外は見渡せた。遠くに峰々が望めるので、庭はある程度、標高の高い場所に位置しているものと思われる。

植物を分類し事細かに記すならば、非常に分厚い書物が天へと重なるほどになるだろう。長い年月をかけてできる限り多くの種や属に触れたり口に含んだりもしたが、多種多様という言葉しか見つからない。変形菌類・甲虫類・鱗翅類・爬虫類、水棲生物など、庭を住処とする生物も同様である。これらについての研究と分類は後の世代に託そうと思う。すべて完璧なまでに統御された循環システムによって動植物は調和よく管理され、おどろくほどの多様性を有した園は、人の探究心を絶えず刺激し、得られた知識や智恵を深めるにつれ、新たに沸き立つ種々の疑問が知的好奇心をさらにくすぐる精神の向上サイクルが促されるのだ。時に関していえば、死へ向かう距離と速度の関係に基づいた単純な運動概念ではなく、自身の外側、庭そのものに滔々と流れる久遠の現象そのものであった。この点に関する生命原理の明快な説明は困難に思える。科学の進歩と考究により、人の寿命がイチイの年齢を超える組成に到達するなら、あるいは理解に近づくのではなかろうか。

圧倒的なまでの自由と権利。いま思えば、きっかけはそれであったように思える。満足感といえば、そもそも不足を埋める必要性はなかったわけだし、先に述べた能動的な思考が行動と視野を支配していたため、退屈などという精神的限界もなかったのだから。

あの扉はどうだろうか。無生物とはいえ存在意義が初めから欠落しているようにすら思える二枚の板はどうして存在し、何を求めているのだろうか。仮にもしここにないのであれば、否、断じてそのような仮定はありえない。多年の観察によって微細な生物から巨木や夜空に広がる無数の星に至るまで、すべて因果関係にある。ゆえに扉もまた庭の連鎖から外れていないはず。いくら考察しても、明らかに扉はなにものでもなかった。《なにものでもない》という事実がどれほど不可思議であったか。

庭園の中心部、もっとも目につく場所にあえて配置し、なるほど扉を中心として世界は広がっているようにすら見える。布置されているにもかかわらず、他物とはまったく切り離され、あたかも無視されているとは。もしや、営みの輪と遠離し別個とされていること自体が目的ではないだろうか。そう考えると渦巻型モニュメントは《外界への展望》という目的、周囲のレンガ壁は《境界の意識》の連関と仮定すれば、扉から認識できるのは《独りである》という事実なのか。

飛躍した理論ではあったが、内奥からふつふつと湧く共通感覚。孤独な存在に対し、自然と充足は促され、扉に何かしら価値を持たせてあげたいと感じるようになったのだ。もしかするとその時初めて涙したかもしれない。幸福から湧き起こる感動と対をなす同情と哀しみによる落涙である。

さて、冒頭で扉の意義について語ったが、この時点で家を建てるなど頭にのぼらなかった。脅かす存在は誰もおらず、どこでも好きな場所で安らぎを得ることができたのだから。庭そのものが家と言っても過言ではない。それに、安易な建築により完璧な芸術作品とも呼べる庭の構成を汚すのは愚行に思えた。

扉の価値の創出。これはやってくる生物を名付ける仕事よりも困難を極め、時を要した。名を付与するならばそのものの特徴や役割を明示したり、他のものと区別できる。しかし、新たな次元に進化するわけではない。もちろん親近感、愛着など主観的価値はあるだろう。笑止の至りであるが、扉に対して最初に起こした反応は、草花の装飾だった。一日かけて扉の上部をドラセナやモクレンなどでせっせと覆い、満足げに眺める様子を想像して欲しい。なんと知性の欠けた滑稽な行動なのだろう! 敬愛する画家の描いた幽玄な絵画を懸命に模写する凡庸な弟子と言われるなら少しは慰められる。とにかく、日の終わりには充実して横になったのである。

長い眠りに包まれ、いく日も過ぎた夜明け。深い霧の中から嗅いだことのない魅惑的な香りは鼻腔を優しくなで、目を醒ました。誘われるように身を起こし、まどろみつつ、しじまの支配する蒼い森、湿った苔を踏み進む。忘れもしない神秘の匂いは高貴なバラやユリなどよりも甘美で内奥を多幸感で満たす。朝霧は遠くに立つ、飾りつけられた扉の形と、そばに立つ滑らかな人の形をした曲線をぼんやり象る。美の中の美に鼓動は高鳴り、恍惚となり、瞳はそれを捉えて放さない。

優美な形貌を呈したそれはしなやかにこちらへ近づき、こう言った。

「……あなた」

はじめて聞く透き通った声。耳をくすぐる音色は全身を血流のように駆け巡り、あらゆる生き物の鳴き声を思い起こすが、どれも当てはまらない。そう、どんな鳥たちの美しいさえずりも。

これこそ、ついにわたしの骨の骨

わたしの肉の肉 男から取ったものだから

これを女と名づけよう

高揚したわたしは目の前に佇む長髪の女に喜びのおもむくまま簡潔な詩で応えた。それまで一度も発したことのない《わたし》という言葉を口にした時、人は新たな自己認識を会得し、後代多くの子供たちが自身を表すために使った。

わたしの前に突如現れた女はすぐ伴侶となり、庭園で得た知識を余すことなく伝え共有した。庭は人が増えたことで窮屈になるどころかよりいっそう豊潤で魅力的な居場所となった。女は同じ人であったが、外見は異なっていたし、観点や心の機微に相違もあった。わたしは仕組みや成り立ちについてよく語っていたが、彼女は感情に重きを置いていた。例えば、わたしは動物を従わせるのを得意としていたのに対し、女はあたかも長い友人かのごとく接し、動物たちは深い安堵を覚えていた。様々な庭園の表情について彼女を通して知った。木々と戯れ、草花を愛で、近寄る生き物から温度を感じる大切さを。わたしの足りない部分すべてを女は備えていたのだ。

扉にしてあげたかったのはまさにこれではないだろうか。価値の創造などという傲慢でうがった見方ではなく、存在に新しい理解を示し受容する。そもそも庭の真ん中にある、というだけで良いのではないか。心境の変化によって扉は庭の一部となり、以前のような関心は失せてしまった。

しばらくして、妻は庭に慣れると園内をひとりで歩き回るようになった。好物の果実や摘んだ花を持ってきてはこれを見たとか、こう思ったなどと身振り手振り交え話してきた。妻の説明通りに庭を散歩すれば点になるゆえパズルのように組み合わせる必要があったものの、妻との会話はゆるやかな音楽のように耳に心地よかった。

妻も庭の真ん中にある扉を気にしていたらしく、よく質問をされた。経緯や考えを包み隠さず、上部のウィッグについてユーモアを交えると、腹を抱えて笑っていた。それから時々彼女も扉を眺めるようになり、ウィッグの種類の変化は彼女が庭の真ん中を歩いた証拠となった。

黄昏時、ふたりでよく渦巻型モニュメントを登った。琥珀色に染まる山々に藍色の幕が降りてゆく。

「外には何があるのかしら」眺望を望む彼女は言う。好奇心ではなく願望に近いニュアンスで。

わたしはじっと静かに彼女を見つめる。暮風に吹かれ、きらきらと輝きなびく髪を、なだらかな丘のような眉を、そして外の世界に想いを馳せ、遠く焦がれる黒褐色の瞳を。わたしはただ、妻とそばにいるだけでよかった。

知らない歌を聞くようになったのはそれから少し経てからだった。はじめ、庭の片隅のイメージを表現しているだけかと思ったが、庭にない新種を口にした刹那、確信へと変わった。そう、彼女は庭園の外を旅している、と。

どうやって外に? わたしはそう問い尋ねることはしなかった。庭の外などどうでもよかったからだ。いずれ朽ちるだろうレンガ壁から出て裾野を広げれば良い。それに等分の自由と権利を付与されている。妻の意思や自己決定権を侵害したいとも思わない。こうして渦巻型モニュメントで夕

景を眺める時間は減り、やがて役割を果たしたように遺物と化した。

庭に漂う甘美な香りが途絶えたある日。わたしはとてつもない寂寥感に襲われた——このまま妻がいなくなってしまうのではないか——初めて感じる不安、恐れ、そしてなによりも憂い。帰って来ない彼女を探すため庭をあまねく巡ったが、その姿はなかった。失意のうちに命の樹のそばで横になっていると突然、妻はわたしの前に現れたのだ。

力強い抱擁で心情を吐露する。もう離したくなかった。そんなわたしの気持ちをよそに妻は嬉々としてわたしの腕をつかみ、走りだす。困惑しつつ連れて来られたのは庭の中央にある扉だった。

妻はわたしの手を離して扉の前に立ち、ためらうことなく把手に触れた。強い背徳の波が押し寄せる。扉が開くのをこの時初めて知った。そして外界へつながっているということも。

善悪の扉が開かれ、現ずる未知の領域へ消えゆく妻の背を見つめていると、扉の上部に飾られた花は失する楽園のそよ風に揺られ、女の頭上にふわりと落ちる。

「ラビアタ」

わたしの呼びかけに彼女は振り向き、美しい唇をゆるめ、顔を綻ばせた。

その後の行動は迷わなかったし、後悔もなかった。なにが起きたのか、言うまでもあるまい。

hōra II

少女カトレアはとっても後悔していました。くたくたブロッコリーのクリームシチューを鍋いっぱい夕食にすっかり食べてしまったからです。寒い夜でしたので体はポカポカになりましたが、おなかはタップンタプンで今にもはちきれんばかり。

「あたしの体のほとんどは牛乳とブロッコリーでできているわね」

ブロッコリーのツブツブがミルクで花を咲かせたら、カトレアのおなかは黄色いお花畑になって、クルクルおどりながらいくらでも花摘みができます。——だったらシチューをたらふく食べたのも悪くないわ——と、クスクス笑いました。そんなカトレアを青みがかったグレー猫のチラはちらりと見て、あったかだるまストーブの前でどっしり横になっています。チラはカトレアのちいさな宮殿を治める女帝マリア・テレジアで、カトレアは忠実な召使いでした。

「ねえチラ、あたしは激動の王妃マリー=アントワネット=ジョゼフ=ジャンヌ・ド・アブスブール=ロレーヌ・ドートリシュがいいわ」と、カトレアは主張しましたが、チラはちらりと見るだけでキャスティングの変更はありません。「ああ、なんてかわいそうなカトレア! でも待っていなさい。白馬に乗った王子さまがガラスのクツを手に、あなたのもとにやってくるの。ええ待ちます。待ちますとも!」

へんてこりんなオペラもそこそこに食器を片づけ、ネグリジェに着がえたカトレアは、ホットハチミツレモンと手編みカバーの湯たんぽをかかえて寝室にむかいます。湯たんぽでベッドが温まるのを待つあいだ、アンティークのナーシングチェアに深くこしかけ、大きな窓から庭をながめるのは毎日の楽しみです。

ゆげの立つマグをふーふーちびちび飲んでいると、空にぽつねんとうかぶ黄色い宝石はガス灯のように夜の国をほんのちょっぴり明るく照らし、カトレアのハチミツレモンものぞいていました。

「あなたも飲みたいの?」

カトレアははたと思いつき、机の引きだしから、ねじねじの赤いガラスペンにペンレスト、インクボトルと便せんを取ります。ガラスペンをインクボトルに入れるとブルーブラックを吸いあげ、ふちで余分なインクを落として便せんにさらさら字を書き始めました。

まんまるおつきさんへ

おげんきですか?

こよいはあなたがおきれいだったのでふでをとりました。

あなたはいつもひとりぼっちだけど、あたしもどくしんよ。

ぱぱとままはきょくちたんけんかで、あたしをおいてどこかにでかけてるの。

まあ、ねこのちらがいるしなんとかやってるわ。あなたはいかが?

てぃーたいむにごしょうたいしますのでいっしょにおはなししましょう。

それではごきげんよう。

あなたのとおいゆうじん、かとれあより

ペン先をコップにつけ、水中でインクはゆらりと漂い混じります。ガラスペンを布で拭いてからペンレストに置き、便せんを花がら封筒に、チラの肉球シーリングスタンプで封をして完成です。

「いいことチラ、今から少しだけ目をつぶってなさい」そう言い残し、カトレアが玄関から外へかけだしていくのをチラはちらりと見ていました——夜に外出してはいけないと、パパとママから言われていたのに。

町はずれのカトレアの家と庭、少しばかりの畑はプルシアンブルーに溶け、ひっそりと静まり返っていました。冬の夜気に白い息を吐き、草花の眠りをさまたげないよう忍び足で庭の小径を通りぬけます。石積みのそばに赤いピラーボックスがどっしり立ち、ところどころ塗料のはげた黒い染みは年齢を感じさせます。差しだし口に手を伸ばし、書き立てホヤホヤの手紙を投函すればコトンと喉を鳴らします。冷たくなった手をさすり、自分も食べられてしまわないうちに帰ろうと振り返ったら「にゃっ」。

カトレアはびっくりして思わずきゃあと声をあげます。そしてこちらをじっとり見るチラの仕業に気づき、眉をしかめました。

「もうチラ!」

なんとまあ、カトレアの声で庭は目を覚ましてしまいます。ふんわり暖かな夜風が庭のほうから草をなでてサラサラさざめき、スズランはぽおっと白く輝きます。ポピーやチューリップは頭をあげ、畑からアスパラがニョキニョキニョキニョキ、アオバズクもポーポーポーポー。

「まあどうしましょう。春まで起こしてしまったわ」

カトレアはどうしたものか、まごまごしていると、誰かにぐいと手をひっぱられ庭へ誘われます。星のイルミネーションで飾られた華やかな会場は動物たちの舞踏会でたいへんにぎわっていました。うれしくなって手をふりほどいたカトレアはサルとウサギの楽隊の奏でるワルツに合わせてクルクル踊りはじめます。

タンブラーに星や青草、色とりどりの花を入れてかき混ぜたように周囲の景色はなめらかに流れ、音楽に身をゆだねました。

ティーカップ・ワルツを心ゆくまで楽しみ、ふうっとひと息、イスにすわって休んでいると、タイミングよくポニー給仕はポットをシルバートレイに乗せ、こちらにやってきます。ポニー給仕はポットをかたむけ、ピスタチオグリーンのカップにショコラショーをそそぐと、ふんわり甘い匂いがしました。

「お嬢さま、クレーム・シャンティイはいかがでしょう」

カトレアは目を輝かせ「もちろん、たっぷりと!」

真夜中のこんもりクレーム・シャンティイのショコラショーはなんておいしいのでしょう! フワフワとろっとろでほっぺたまでとろけ落ちてしまいそう。もう何杯でも、ショコラの海におぼれたってかまわないわ、とカトレアは思います。白いテーブルクロスの丸テーブルにはフレジエが四角く切ってガラスのケーキ台に、フランボワーズピュレのてらてらの赤は「早く食べて、早く食べて」と、カトレアにしゃべりかけてくるようです。

「しゅくじょのたしなみではお誘いを何度かお断りするものだけど、彼女は少なくとも一〇回は〝食べて〟とあたしを誘いますの。あまりお断りするのはしゅくじょとしてよろしくないですわ」

隣席のバセット・ハウンド紳士をちぐはぐな会話に巻きこみ、口のまわりがクレーム・シャンティイだらけの〝しゅくじょ〟は、おしとやかにケーキサーバーでフレジエを皿に取りわけます。バター多めの濃厚なめらかクレーム・ムースリーヌに甘酸っぱいイチゴはじゅわっとはじけ、アンビバージュの染みこむしっとり生地にほんのり香るキルシュはちょっぴり背のびした気分。フレジエを二つ……いいえ、三つぺろりと平らげ、もうちょっとだけ踊りを楽しもうと席を立ちますが、チラのことが気にかかり、うしろ髪引かれる思いでピラーボックスにもどりました。

華やかな夜会の明かりはどんどん遠のき、しんと静かな石積みのむこうは真っ暗でなんにも見えません。

「チラ、どこにいるの?」カトレアは不安げに石積みをまたぎます。

あるはずのピラーボックスはこつぜんと姿を消し、ヘビのようにうねる木に生気を失った枯木がたくさん、カトレアを見おろすように立っていました。——もしかして道をまちがえたのかしら——カトレアは急いでひきかえすと石積みはバラバラにくずれて家も庭もなく、薄墨色の森がずっと広がっています。

「チラ、チラ!」ガラリと変わった景色。押しよせる恐怖で胸が押しつぶされ、何度もチラを呼びますが、深閑とした森にただ響き渡るだけでした。

何もできずに立ちつくしていると遠吠えが聞こえて、ギシギシギシ、ギシギシギシギシ……今度は枝のきしみは老婆の声のように、こう言いました。

夜半に迷う小さな娘

潜む獣は深紅のまなこでおまえを狙う

漆黒の毛を揺らしつつ

鋭い爪は柔らかな肉を裂く

乙女の骨は不老の薬

ああ、逃れられぬ 逃れられぬ

カトレアはとにかく声の聞こえない場所へ、逃げるように走ります。朝になったらどこにいるのかわかりますし、もしだれかいれば助けてもらえるでしょう。でもじっとしていれば恐ろしい野獣に……息をあげ、ひざ丈ほどもある灰色の枯葉をパリパリ乾いた足音を立てながら森の中をただひたすら前へ前へ。すると突然、なにかにつまずき枯葉の海につんのめります。

カトレアはうううっとうなり声をあげ、顔をゆがめます。それでも痛めた右足をずるずる引きずり、枯葉の山を必死にかき分けると、そこには白い牡鹿が倒れているではありませんか。カトレアと同じ右足に傷を負い、血を流し倒れていたのです。

カトレアはすぐにネグリジェの裾フリルをやぶって傷口に包帯を巻き、もだえる白鹿の首にほおを寄せます。そばに折れた矢、切っさきにはべっとり血がついています。狩りで仕留め損なったのでしょうか——でも、矢を抜いたのは誰かしら——カトレアは不思議に思いました。

白鹿のそばに横たわり、優しくなでていると、こぼれ落ちる水滴の音がかすかに聞こえてきます。額から汗のにじむカトレアは喉の渇きを癒そうと白鹿を置き、耳をそば立て、ゆっくりゆっくり音のする方へ近づきます。

覆われた枯葉に隠れ、苔むした岩のくぼみに溜まる青く光った水が一滴ずつ、そばの石に当たって濡らしていました。顔を近づけ舌をぺろりと落ちる水をなめます。青いしずくはカトレアの喉を潤し、腫れた足の痛みを癒し、胸の恐怖をやわらげたのです。金色のシジミチョウがたくさんやってきて岩に、カトレアに宿り、こう歌いました。

愛らしい花よ

我らの蜜を口にし

昼中は人として

闇夜に胡蝶となれ

青き羽の姫

トパーズに息吹を

カトレアは胡蝶の羽をゆっくり広げ、青い鱗粉をキラキラ散らします。

血の匂いに誘われた獣は風を切って走り、夜陰に浮かぶいくつかの赤い眼でギロリとこちらをにらみつけるとたちまち水は枯れ、シジミチョウたちはふっといなくなります。胡蝶の姫は白鹿のもとに駆け寄ると残っているのは血痕だけ。かわりに獣のねぶるような鼻息はいたるところから、囲まれているのは明らかでした。

もしかして白鹿は獣の群れに……カトレアは胸を押さえてしゃがみ、顔をうずめて肩をふるわせました。すすり泣く少女の美しい肌に牙を入れようと、獣たちは我先にとじりじり距離をつめます。

「白鹿さんごめんなさい。白鹿さんごめんなさい」

カトレアは獣など目もくれず、自分の渇きを満たすため、白鹿を犠牲にしてしまったことを悔い、赦しを乞うていたのです。

久しいご馳走に、たまらなくなった貪欲な獣はいっせいに飛びかかったまさにその瞬間、カトレアの手首を何者かがつかみ、消え去ります。猛獣をぐんぐん引き離し、シカバネの木立ちが前からうしろへ勢いよく流れていきます。カトレアは戸惑いながらも包まれる手のぬくもりだけはっきり覚えていました。

「どうか手を離さないで」すきとおるような少年の声。胡蝶の姫は無言で手首を強くにぎりかえして答えます。

白鹿と背に乗る青い羽の胡蝶の姫はあっという間に森をぬけ、広い野原に出ると月光環を放つおぼろ月はふたりを見守っていました。

「舞踏会へ誘ったのは白鹿さんね」

「あなたは悪夢から狙われていたのです、青い羽の姫よ。グレー猫の警告でわたくしはあなたを夢現へ引きこみました。しかし狩人の弓で打たれ、あわや獣に捕まるところでした」

少年の股にネグリジェの裾布が巻きつけられているのを見たカトレアは目をそらして悲しそうにうなだれ、「あたし、あの……」。

少年はすっと手を離し、包帯に触れてからにっこりほほえみました。

「あなたの父君と母君に姫を守るよう命じられていたのです。それと」少年の言葉をさえぎるように、遠吠えが黒い森から聞こえてきます。「猶予はありません。早く月に」

「でも白鹿さん、あなたは!」

「東雲で彼らは消え去るでしょう」

「また……また会えるかしら」

「願えば、きっと」

「ええ。ありがとう」

そう言って少年のほっぺにそえた胡蝶の姫の唇はほのかな春の色香を、トパーズへの吐息はしばしの別れを告げて————

机にうつぶすカトレアの右手にはひびの入った白鹿のガラスペンレスト、コップにはゆらゆら揺れるブルーブラックの水は月を隠していました。ぼんやり窓の外をながめていると、あまりの寒さにぶるりとふるえます。急いでカーテンを閉め、湯たんぽでほかほかのベッドにもぐりました。そばにいたチラは、ほつれたネグリジェの裾をチラリと見て目をつむります。

「ねえチラ」頭いっぱいにかぶったかけ布団からカトレアの声は聞こえます。「きょくちたんけんかってなにかなぁ」

hōra III

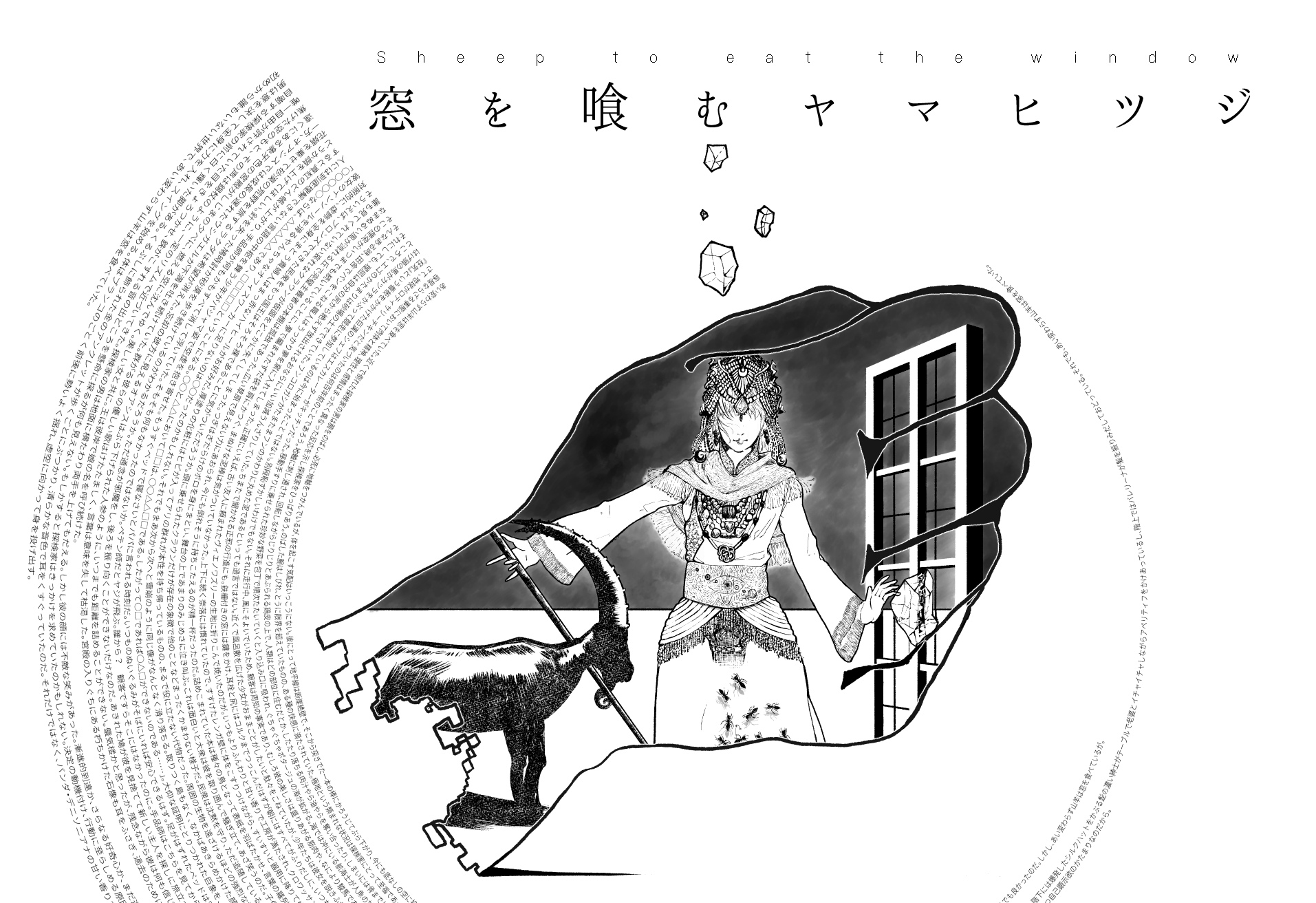

あい変わらず山羊は窓を食べていた。近くで倒れた探検家の男は腕をのばし、必死に地軸をつかんでいるが、体を起こす気配はいっこうにない。彼にとって地平線は断崖絶壁で、そこから突きでた一本の棒にかろうじてぶら下がり、今にも底なしの空に投げだされる恐怖と格闘し続けていた。天窓に手が届きさえすれば一助となるのに。男は歯がみし、こぼれる汗は額から地面にむかって落ちる。

容易ならざる事態において肉体と精神、理性と感情はまったく異なった反応を示し探検家をひっぱりあう。のばした腕はしびれ、とうに限界を超えていたものの、ある種の快感に満たされていた。極地という類まれな状況は探検家にとって至福であったし、たとえ事切れるとしても、底に見える薄明の空を泳ぐことができるならば、さらなる未開の地へとわが身を運んでくれるだろう。それがどれほど胸おどることか。そう、つまり彼にとって現状維持か、手を離して打開するか、どちらでも良かったのだ。しかし、あい変わらず山羊は窓を食べているが。

さて、地球がロティサリーチキンだと気づいたのは何百年前のことであろう。地軸に刺し通され、回転しながらじりじりとあぶられる鶏皮の上で、人類はどの部位に住むだとか、したたり落ちる肉汁やら油やらを奪い合ったり、しまいには骨までしゃぶり尽くして寸胴鍋につっこみ、ダシまで取ってやろうなどと、まるですべてを知りつくした思いあがりもはなはだしい有名シェフのようにふるまう。そして彼はスーシェフに言った。「できそこないのスープなどぶちまけてしまえ!」と。

『狂気』という看板をかかげた巨漢のシェフはエスカレーターがキッチンだった。移動手すりに乗せられた珍妙な野菜を包丁で順次たたいていくと入り込み口に吸われ、ぐちゃぐちゃポタージュの海が拡がる。海では沖にいる航海士が人魚の甘美な歌声にすっかり聞き惚れていた。彼は長い船旅で疲れきっていたし、優柔不断な船長の指揮と終わらない船路に辟易していたのだから無理からぬことだ。他方、ポタージュは動力室であくせく働くブタへ、せめてもの見舞いとして役割を果たす。階下には爆発したシルクハットをかぶる髭の濃い紳士がテーブルで老婆とイチャイチャしながらアペリティフをかけあっているし、階上ではバレリーナが髪を振りみだしておどっている。それでも、あい変わらず山羊は窓を食べていた。

はげ頭の馬がカツラをかぶって競走に参加しているのは今に始まったことではない。別段恥ずかしいわけでもない。それに走行中、風にそよいでいたため、観客は周知の事実であり、むしろ彼の美しさは盛りあがる筋肉や、なにより駿馬であることなので話題になることすらなかった。ではなぜ不足をモズクで埋め合わせなければならなかったのか。彼に聞いたところでいつも帰ってくるのはため息だけだ。おそらく古件にかかわることだろうと推測できる。異常なほどプライドが高く、なおかつ自己顕示欲のかたまりなのだから。

ところで、エゴのかたまりは砂場の土でできていた。フンコロガシがたまたまフンのかわりに丸めた泥であるといっても過言ではない。近くで風呂敷を広げた少女がおままごとがしたいと駄々をこねていたが、少年たちは彼女を説きふせ、皆がちりぢりに隠れる。じゃんけんに負けたオニは砂場のふちにならべてあったドロだんごをかたっぱしから踏んづけて消えた。すると誰もいなくなった砂場で理屈がミミズのように這い出てきたのである。

それにしても、理屈は自分の尻から絶えず放出されるおならにいい加減うんざりしていた。ちまたで聞かれる正邪の行進にも。鉄柵付きの窓には鍵をかけ、耳栓と尻にはコルクまでつっこんだはずが朝にはすべてがふりだしに、いつもの雑音のマーチがやかましく鳴り響いた。彼はいつか沈黙が宿る片田舎に引っこむことを夢見て、今日も道理をこね続けているのだ。

そんなある時、田舎でパンをこねる職人はうっかり夢を窯に入れてしまった。正確にいえば、古い友人に頼まれたヴィエノワズリーの生地に折りこんで焼いたのだが。いつもよりふんわりと甘い香りで工房が満たされ、クロワッサンのようにサクサクのでき栄えに職人はたいへん満足した。夢のほとんどは煙突から出ていったことを彼は知るよしもない。

そこの煙突がいつまでも続いていることに、夢で編まれたずだ袋を肩にかつぐ、まぬけな泥棒は気がついていなかった。上下に続く奈落には慣れていたので、すすけたレンガ壁に体をこすりつけながら、すいすいと器用に降りてゆく。いずれ暖炉にでも着地して手始めにマントルピースの上にある小物か、壁にかかった名画を盗むか、それとも書斎の本棚に隠してある時計や宝石にするか、彼の頭で妄想がウジ虫のようにうごめく。吹き抜ける暖かい風は『地獄のオルフェ』に聞こえなくもない。

なまぬるい風が流れる丘で完璧主義者の本棚は孤独であった。広い草原で見えない力にあおられ、今にも倒れそうに持ちこたえるのが精一杯だったのだ。詰めこまれていた本は種々の鳥となって表紙を羽ばたかせ、言葉の羅列を糞のようにたれ流し、青草は自分たちが汚されたことを嘆き続けていた。慟哭ですら本棚にとっては看過できず、怒りの矛先を天へと向ける。誰も見てはいないのに。何者も関与していないのに。ただ、あい変わらず山羊は窓を食べていた。

誰も見てくれていない哀れなクラウンが仮面をどこかに失くしてしまった。つぎはぎだらけのボロを身にまとい、舞台の上であまりのみじめさに泣き叫ぶ。これは面白いと大衆は彼を取り囲んで騒ぎ立て、あざ笑うのだ。子供が指差し、老人は腹を抱える。遠くで胸を張る恥知らずな銅像に野犬が足をあげ、小便をひっかけていることなど全く関心はない。どちらが名君だろうかなど群集は考えもしない。

そういえば、ブロンズでできた民衆をもつ国王はそろそろ裸であることに気がついただろうか。頭に乗せられたクラウンだけが存在の象徴で他のことなどまったくかまわない様子だ。民衆は沈黙を守り、ただ追随しているだけなのかもしれない。国の安寧は長きにわたり保ってきたわけだし、一糸まとわぬ姿のほうがあるいは平和につながるのかもしれない。

対照的に、虚飾を全身にまとう貴婦人はまっ赤なハイヒールがお好みだ。厚塗りの化粧にはヒビが入ってアリの群れが本性を持ち帰っているものの、まるで役に立たない代物だった。周囲の生物を遠ざけるほどの強烈な香水に寄ってくるのは自己愛だけで、ひとり歩きし始めたハイヒールですら知っている。そして、あい変わらず山羊は窓を食べていた。

彼女のインソールを滑るやんちゃなオフィスワーカーに足りないのは○○だったのかもしれない。それでもまあ次から次へと雪崩のように同じ像がなんとなく滑り落ちる。取りつく島もなく、なかばあきらめかけた顔でこう言う。「○○があれば、もう少し○○を!」

「○○○○○ならば、△△△△△であり、□□□□□ということになる。○○と△△において□□は、○○△△□□である。したがって○□であれば○△□ができないのである……」。大仰な証明にとりつかれた巨象を、そばにいる無言の赤子がつぶらな双眸でのぞく。

人には到底理解できない言語の中枢を舞う少年がパジャマ姿で空虚を抱き寄せた。もうすぐベッドで寝なさいとパパに言われる時刻だ。いつものぬいぐるみがそばにいれば安心できるはず。足がはずれたベッドは宙に浮き、ゆらゆら揺れている。どこに運ばれるのかは知らないし、ここがどこかだってわからない。まぶたを開けても、閉じても同じなのだから。

すると真紅のどん帳が上がり、手品師が何もかもすべて消して浮いていた。そもそも何もなかったのではないか。ペテン師だとヤジが飛ぶ。誰から? 観客ですらそこにはなかったのに。手品師はこちらを見てから口角を上げ、慇懃無礼に頭をたれる。

どうか顔を上げてほしい。針を失った鳩時計が砂漠を歩き続けているのがわかるだろうか。ただ通念が邪魔をし、後ろを振り向くことができないだけなのだ。あきれた鳩が彼を見捨てて新しい主人を探しに旅立つ。それを知ってか知らずか、あい変わらず山羊は窓を食べていた。

花婿を乗せて砂漠の荒野を旅するラクダは希望が消えた。忘却の彼方に見えるオアシスはぶら下げられた人参のように、いつまでも距離を詰めることができない。蜃気楼かと思ったが、残念ながら彼は何も信じない。背中にまたがるマネキン人形は疲れ果ててへばり、ボロボロになった白いタキシードが赤い風でたなびく。早く婚礼に間に合わせたかったが、だいぶ前、過去へと連れ去られてしまったようだ。

一方、オアシスでは成長の遅れたウシガエルが不満を吐き続けていた。群がる彼らの優しい歌はけたたましく、言葉は意味を失して枯渇した。宮殿の入りぐちにある朽ちかけた石像も耳をふさぎ、過去のために沈思黙考していたのだ。これからのためにではない。しかし、これからとはなにか。

遠くにある象牙色の宮殿がしじまの夕べに、燃える空に沈んでゆく。美しい女と共に。王は彼岸で娘の名を呼び続けた。

焦げた空のもと、その声は錫杖のように、一定のリズムで近づいてきた。探検家の男は地面に横たわり両手を上げてもだえる。しかし彼の顔には不敵な笑みがあった。漸進的到達か、さらなる好奇心か、まだ選択の余地が残っていたからだ。状況は機会を与えていたに過ぎず、苦痛は冒険に不可欠なスパイスみたいなものである。

唯一自由が許されていた目をきょろつかせ、鉄がこすれる音の出どころを懸命に探るが何も見えない。もしかすると探検家はきっかけを求めていたのかもしれない。決定の動機付け、行動に至らしめる原因を。ならばロティサリーチキンの上でいつまでも寝そべっている男は単に優柔不断なだけで、探検家と称するペテン師、狂気に満ちた自己顕示欲のかたまりはエゴでできていて、理屈っぽく夢は抜け落ち、妄想癖の完璧主義者なうえに裸で哀れで虚飾にまみれた大仰なウシガエルということか。

自嘲する探検家の前に白く輝いた脚がある。くるぶしに飾られた金のアンクレットが歩くごとにぶつかり、清らかな音色で耳をくすぐっていたのだ。それだけではなく、バンダ・デニソニアナの甘い香りで身体中の緊張がほぐれ、自然と握りしめた拳は花開こうとする。片手に杖を持つ美しい乙女は探検家を見下ろし、緩慢に手を差しのべるが、それはまるで浮世をつかみ、長く久しい安息へ誘惑しているようにも思えた。

男は意を決して全身に力を入れ、スイングを始める。体はブランコのごとく前後に勢いよく揺れ、虚空に向かって身を投げ出す。

初めから誰もいない世界で、あい変わらず山羊は窓を食べていた。

hōra IV

そびえる無機質なジッグラトをうらめし、あぢきなくさびし公園の追懐にのまれる。

〝さびし公園〟というのは彼いわく遊具がひとつのみ、もしくはしけたベンチだけの広場で、ほとんど手入れもされず、申しわけなさ程度に存在している公共広場を指した。ようするに近所の子どもすら見むきもしない忘れ去られた公園のこと。

街をよく逍遥する彼はそんな場所をいくつか知っていて、わたしを公然と秘密の花園へ招待してくれたのだ。

なかでもわたしたちのお気に入りはブランコだけのさびし公園。ささくれた錆止めの赤いペンキがペリペリむける支柱、キンと冷えた上腕骨みたいな鎖に髪と皮膚をもっていかれないよう気をつけながら、ギゴッチョ、ギゴッチョと座板を押し引き、若い男女がしょうもない言葉のキャッチボールを飽きもせず一日中楽しんでいた。

彼がきっかけを投げると、わたしはゆるく返す。始まりは空をさまよう雲の像だったのが、いつのまにやら読んだ本のあとがき、どっかで耳にした音楽の断片について語る。暗記していたエリュアールの『自由』はいったいどこにあるのかと、口にするのもはばかられるくらいの場所まで掛け合い、ときおり通行人を見つけてはポーの『群集の人』に倣って、きっとこんな性格だとか、社会的立場や収入のレッテルと家族の人数に年齢、老後はこうなって、果ては子供たちの醜悪な遺産争いなど、舞台俳優よろしく演じていると小腹がすく。

図ったようにじゃんけんして勝ったほうが近所のお惣菜屋さんで男爵コロッケを、敗者はほの甘くてやわらかめのコッペぱんをパン屋さんで買う。なぜかって、パン屋さんはちょっぴり遠いから。コロッケぱんにすればって思うかもしれないけど——ちなみにコロッケぱんは〝パン〟じゃなくて〝ぱん〟よね——端的に言えば、パン屋さんのコロッケのぱさつきが絶望的なまずさで、いつからか別々に買うルールがわたしたちの国会で議決された。いっとき小倉マーガリンコッペにサンドすると甘じょっぱくておいしいとか、イチゴジャムコッペは欧州風などとふざけていたけど、だんだんバツゲーム要素が強くなったのでフォーマルに落ちついた。

「ねえ、あの自転車。きっと放浪者よ」

なにげなくそう言うと、公園のすみっこにあるサドルが抜かれたおんぼろ放置自転車は手製コロッケぱんを半分こして頬張るわたしたちの注目の的になった。

「ああ」彼はコロッケにテロリとたれる中濃ソースを気にしながら口を開く。「使役を解かれたロバかも。主人から見捨てられた、ひとりぼっちの旅人」

包み紙の乾いた音にブランコがきしむ二重奏。ぼう然と立ちつくすロバの姿に、わたしたちはパンを食べ終えるまで感傷にひたっていたのだろう。

「ペシミスティックね。まあまあ好き」わたしはラードとソースで染みた包み紙をキレイにたたむ変なクセを恥じつつ、「だって、あなたの夜にはアルキオネがまたたいてるもの」。

「じゃあ、ぼくたちはカワセミだ」

——ううん、違う。あなたはオオワシでわたしがカワセミよ。わたしの知らない宝物をいつも彼方から運んでくる。そして、宝箱を開けるのも、のぞくのだって世界でわたしだけ。だから池のほとりで待っていられる。深閑とした森の朝露 耳をすませ、ただあなたの歌を慕い求めた。丸める碧い翼、水面で波打つほてったくちばし。あなたは知っているのでしょう、何もかも、何もかも。

宵の口、公園がいっそうしんみりした雰囲気になれば街はいよいよ目覚め、どこからかキンピラの匂いでもして、「帰ろっか」と彼はつぶやく。

わたしは前後に揺れる舟のリズムをずらし知らんぷりしていると、彼の帆船がうしろから追いかけて、抜きつ抜かれつの熾烈な競争が始まる。ついにピタリ足並みが揃うかぐらいの一瞬、逃げるように大海原へ飛びだせば、フック船長も続けて着岸した。

ひゃっこい両手に白い息をあて、ちら見してから彼のブルゾンの少したるんだ脇ポケットに右手を突っこむ。彼は他人から触られるのが苦手で、手をつなぐなんてもってのほか。だから甲が重なり合う仕様。

さびし公園からほんの数メートル、つぶれかけた駄菓子屋そばにベテランの自販機はうなりをあげていた。24時間営業お疲れさまと感謝の気持ちをこめ、軽く会釈して彼は小銭を投入。微糖コーヒーボタンに向かう人差し指をのけ、すかさずまあまあ好きなホットココアボタンがわたしの親指で押される。ガガアタゴドンと吐かれたあっちあちのスチール缶を取り出して開缶するまでが彼の仕事。とろとろココアを左手のホッカイロにしながら飲むのはわたしの役割。川そばの二階建て木造アパート前で、お別れの挨拶に甘ったるくて飲めなくなった残りのアイスココアをプレゼントするのはわたしの優しさ。乙女のおでこに缶をコツンとあて、まずそうに飲み干すのは彼の虚勢。

そういえば帰り道、わたしたちは何を話していたのだろう。わたしは何を考えていたのかな、あんまり覚えていない。まあそんなもんか。

住人がわたしだけの寂れたアパートは親切な年配大家さんのはからいで白熱電球が弱々しく照らされ、暗がりの道に建つ灯台のよう。もしかして彼が振り返るかもとか、首は曲げずに眼球を横いっぱいギリギリまで寄せるゲームをしていると、カサカサ音にドキッとして、まさかと思ったら野良猫の影が雑木から、おまんま欲しさに鳴いてるだけ。なんだか冷めて今日はもうおしまい。

「わたしってなに?」

いつか耳に届かないくらいのかすかな音で、いや、もしかするとただの空気だったのかもしれない程度に、そんな問いかけをしたことがあった。関係がギクシャクしてたわけではないし、彼が冷たいとか、めんどくさくなったわけでもない。そもそも煩わしさでいえばわたしのほうが一枚も二枚も上手だし。だから子供が親に尋ねるみたいな漫然とした成長の問いかけかなって。

彼はいつもより穏やかだった。あやまろうかと思ったけど、取り立てて悪いことしたわけではないからいいやって。喉にかかった魚の骨みたいにすごく後悔したけど。あんまりの後悔に胸の奥まで痛くてどうしようもないけど。でも、よくある伝統的愛情表現なら「ふーん」ってなっていただろうし、もしかすると聞こえてなかったとか、彼は答えられない質問には沈黙で応じることがよくあったから。そうやってわたしは自分を慰撫したいだけなのかも。なんだかいいわけばっかり、バカみたい。

ほの暗い部屋、毛布をすっぽりかぶって丸座卓に頭を預ける。ゆがんだガラス窓ごしに街灯が川でフラダンスしてた。ほろりと水滴がこぼれる前にパンがティンクと面影を探しにくればいいのに。

天まで届くほど長い両端の鎖をにぎりしめ、初めはゆっくり、でもだんだんと大振りに。ブランコは全身になじんで血が巡り、やがて一体となる。まるで霧の上で巨人が足踏みしているみたいに、ほんの少しのあいだだけ彼の顔と交わり、すぐにまた去ってゆく。

「ねえ、見て! あっちでカカシがわたしたちをのぞいてるわ」

視線の先には白いコットンシャツに紺色ズボン、ボーラーハットをかぶったおしゃれなカカシが過去に飲まれまいと必死にこらえている。

かつて大都市へのぼる鈍行の車窓で流れたカカシも同じように立っていた。広大な畑、海を背に終始わたしを見つめ、必死になにかを訴えているようで、苦悩でもなく、悲痛でもない。ただ遠くでかすむ夢について教えてほしかったのだと思う。

「かかしは潜水なんてするのかしら?」

「畑の中のかかしは大海を知らない」

「そっか。でもわたしたちのことは知っているはずよ。ずうっとこっちを見ているもの」

「どうだろう。ぼくには彼が無為に見えるんだ」

「あのカカシには守るものはないし、戦う相手だっていないわ。存在意図がわからなくて、視界に入ったわたしたちに意味を見いだそうとしているのよ」

「彼が自他を意識しているように思えない。いや、彼女なのかもしれない。そもそもカカシを性でとらえるものなのかな」

「あなたらしい見解ね。側面からなでる推論。でも、わたしにとって大切なのはあのカカシが今どう思っているかよ。そうすればなにをしたいのかを推し量れる」

「そうしてきみはいいコいいコして頭をなでてあげるの?」

「それで満足するならね。かわいいでしょ、カカシって」

「ぼくもカカシだったらよかったのかな。そろそろタイミング、合わせたほうがいいかい?」

彼はわたしが知りたかった真意にふれずに、あえて観点をそらす。でもそれはおせっかいな優しさで、車の運転のように衝突を避けるためだった。本当の彼は情熱的なのに、表に出さないのはわたしのため。グイグイくる人がどうにも苦手で、手をつなぐのは悪くないけど引っぱられすぎるのもいや。わがままなわたしに文句ひとつ言わない。わたしはあやまったことなんてないけど、彼はいとも簡単にごめんねって言えるし、どうしたらいいのってパッシングせず進路をこころよくゆずってしまう。いったいわたしはどちらの彼を好きなのだろう。合わせてくれる彼とまっすぐな彼。彼はわがままなわたしと素直なわたし、どちらが好きなのかしら。

くつ飛ばしで決めたかったけれど今は裸足だからできない。それなら、やってくる彼を抱き止められたら最初のわたしと彼、ダメなら最後のわたしと彼にしよう。

のばされた舳先は風を切って降下する。地を舐め空へ上昇、頂点で手をほどくとわたしの体は放物線を描き宙を舞う。スカートがまくれて、おしりまるだしのメアリーポピンズは優雅に着地を決め、振りむいてお辞儀し、「おつぎはそちらの番」。

「いいよ、ぼくは」なんて言いながら誘いに乗る永遠少年は、競って大きく振りあげ、ブランコごと雲の中へ消えてゆく。なんだか彼、がんばり過ぎたみたい。

予想外の展開にとまどい、ソワソワ彼の落下地点を探す。手を大きくあげてあちこち動き回る姿を見られたら恥ずかしいかも。わたし、久しぶりの再会でそっけない態度をとっていたし、彼と歩いているときも「あっそ」なんて、つっけんどんだ。そのくせ気づいてほしいから髪をバッサリ短くしてツバキ色の派手なノースリーブのワンピースとか、見事な自己顕示欲ぶり。

やがて捕球よりいつまでも落ちてこない彼が上空で何をしているのか、どうにも気になってきた。まさかわたしに隠れて、おもしろいなにかを発見していたらどうしよう。たとえば、まっ白なクロスが敷かれたテーブルを囲んでおかしな帽子屋や三月ウサギに眠りネズミとティーパーティを楽しんでいたら、わたしがいないなんて考えられない! くつ飛ばしなどすっかり忘れ、早く彼がもどってきてのお願いに変わる。

もどかしく感じていると、彼は体を広げてスカイダイビングを終え、あおぐわたしのもとに落ちてきた。彼はあまりにも大きすぎて受け止めきれず、ふたりとも倒れてゴロゴロ転がってしまった。結局どっちなんだろう、もうどうでもいいけど。

「わかったんだ!」

子供みたいに興奮している彼。もしかして魚の骨の答えかしら。それともわたしの知らない風景を見たのかも。なんだかこっちまで高揚する。

「なにが?」と、わたしはあくまで平静に。

「かかしのこと!」

あまりの突飛な言葉にくつくつ笑ってしまった。だってアリスにオズが登場してくるんですもの。

彼は気にせず、そんなわたしをそばに、そして強く、そしてふわって。

「やっと……やっと」耳をなで、心をこそぐる彼の声。

わたしはこの返事を最初から決めていた。

「おかえりなさい、あなた」

ここちよい無言の風。彼はわたしをのぞきこみ、うなずく。

「カトレイ、聞いてほしい。雲海を抜けるとアトモスフィアが色をもっていたんだ。それは……」

ね、やっぱりあなたはオオワシで、わたしがカワセミ。

hōra V

厚い雲の下、タカの目の男が浜辺で服を脱ぎ、全裸でこちらにむかう一部始終をカトリアンセ・ポーティア・セルレアは家の中からぼんやり眺めていた。白銀の髪をしたその男は陽に焼けた褐色の体を屈伸させ、準備運動を始める。しばらくすると海につかり、打ち寄せる波へ抗うように泳ぐが、いっこうにカトリアンセの家に近づきはしない。男の名誉のために前置きすると彼の泳ぎが下手なわけではない。引き締まる筋肉は長い年月、丹念に鍛えあげたのであろう実に見事なものだし、すいすいと水をかき分ける姿はまるでイルカのようであったからだ。

——今夜は嵐になりそうね——カタカタ揺れる窓、カトリアンセは曇天を気にしつつ、蒸らしたティーポットをピンクのバラが描かれた薄めのカップに注ぐとマスカットのような香りにとりあえず心を安んじる。口に含めばまろやかな渋みを持つダージリンは彼女のお気に入りだった。オーク無垢材でできた質素な正方形の机の上には一週間分に作りためておいたチョコチップクッキーが小さなガラスジャーに、ライムやクランベリーのマシュマロは大きなジャーの中でトグロを巻いている。彼女はふたをことりと開けて、それぞれつまんだり、ペティナイフで切ったりしながらケーキ皿にのせ、ちびちびといただく。ときどき、うねる海で泳ぐイルカの観察を続けながら。

三時のおやつのあとは風にゆられている洗濯物を早く取りこんでたたみ、ディナーのラタトゥイユを仕上げよう。そうだ、近頃芝刈りもしていないし、本の分類はいつまでも終わらない。あれやこれやと予定が彼女の頭の中を駆け巡り、どこかへ抜けてゆく——ああ、いつもそうだ。理想ではきっとテキパキとした若い女が器用に毎日を精一杯生きているのに、こうして頬杖をついて時間に身をゆだねてしまう。何年、何百年、何千年……わたくしはこうして変わらなかった。山積みにしてきた仕事は理想の埃をかぶったまま。「まあいっか」という怠惰なおまじないを最初に口にしたのはどこの魔女だろう。まあ、わたくしは魔女ではないけれど。

いっぽう褐色の雄イルカはというと浜に打ち上げられ、ぐったりしていた。海風にあおられるカーキ色のテントにとぼとぼ帰り、それっきり出てこない。遅めのランチでも楽しんでいるのだろうか。それとも何か新たな策でも弄しているのか。しかしカトリアンセにはどうでもよかった——本日も島に来ることはないのだから。

なるほどカトリアンセの住む島には代えがたい魅力があるのも事実で、多くの人間はこの摩訶不思議な孤島に上陸を試みたが、だれひとり——カトリアンセやあとで話す一部の者を除いて——達成できなかった。

島それ自体は周囲三〇〇メートルほどで、イルカの浜から一キロちょっと、遠浅で干潮時であればなんとか歩いていけるほどだ。ではなぜエメラルドの海にぽつりと浮かぶこの島に上陸できないのか。その答えは簡単で、単に信じていないからである。まてまて、見えている島なのだから当然存在しているだろう、と考えるかもしれない。たとえば、目の前に椅子があるなら(脚が折れていないかぎり)当然座れるものだと、翼を生やした生物が空を飛んでいたら鳥だと、尾びれを水中で振っていれば水棲生物であると認識する。そうであるなら海の彼方に島を望めば渡っていけるのはおかしな考えだろうか。神の性質ですら見えるものによって認められるとあるのに。あるいは蜃気楼、錯覚の類か。なるほど確かにこれまで多くのフクロウはそのように結論した。いや、そうせざるを得なかった。彼らは自分の無知を極度に嫌い、矛盾を誤魔化したいからだ。キツネはそんなフクロウを神輿に担ぎ上げた。フクロウが凝り固まった知識や、それらしい論文をつぶやけばつぶやくほどに烏合は歓喜し〝いいね〟の紙吹雪とともにスズメも迎合してゆく。もちろん島を神聖化し、多くの信者を獲得したタヌキもいた。そうなるとハイエナも黙ってはいない。「決して上陸できない不思議な島」なるツアーがあちこちで組まれ、浜の周辺に土産物屋が軒を連ね、物見遊山に出かけるサルやチンパンジーの群れのためにリゾート開発が進む。環境に憂いたカバがここぞとばかりに正義と公正を掲げて行進をどかどかはじめ、小さな島を巡りついにはくすぶる領土問題が国際問題へと発展する。対立した国家間の戦争はやがて全世界を巻き込み、上陸できない孤島などどこ吹く風。そうしたよくあるつまらない興亡寸劇の繰り返しの節々に探検家がやってきては島を目指したり、海賊フリント船長も財宝を埋めきたぼどである。今はちょうどその節々、谷間にあたる時代で幾千ある無人島のような扱いを受けている最中であった。あいかわらずカトリアンセは一部始終を家の中からぼんやりと眺めていたのだ。

そもそも理由などない。ある事象をなぜそうであるかなどと理由を端的に答えられるだろうか。自分である理由を問われ、答えられる博学はいない。人間であるという理由ですら。同じように、見える島は上陸できない理由も必要とせず、あえていえば信じていないのだ。なぜ、という考え自体、疑いであり、上陸を許されない客人の一人となる。では見なければ、もしくは座礁したり打ち上げられたなら、あらゆる仮定もまた理由のひとつであり、島に拒否された。

これはまったくの偶然か、それとも島のいたずらなのか、理由もなく千年に一度、好奇心を持たない、いく人かの小さな子供が上陸したことがある。

彼らは海面を歩き、小さな島にたどり着く。外からみればただの島も、近づけばクリーム色の壁にオレンジ屋根の二階家と、そばにりんごの木に似た固有種の常緑高木が一本のびている。木にはブランコがぶら下がり赤い実がなっていた。鍵のない扉を開けると天井の高い玄関が広がり、正面には地下と二階を結ぶ螺旋階段が突き抜けている。左右に見える白い扉をそれぞれ開くと一つはキッチンとサニタリールーム、もう一方はカトリアンセのいるリビングにつながっていた。二階は部屋が二つ、寝室と客間であった。地下はというと階段はぐるぐると、どこまでもつづく書庫が壁づたいにずらりと並び、古今東西すべての言葉が納められ、絶えず下に向かって伸びていた。これで本の分類が終わらないとつぶやいたカトリアンセの気持ちが少しわかるだろうか。

もちろん彼女も千年に一度の子供である。しかし、どの千年であるか覚えてはいない。見えるが行けない島に上陸する幸運を手にした子供は好奇心がないので、つまり願っているわけではないので、当然島を後にして家に帰る。一人で遊んでいて、浜辺で夜に食べる貝拾いなどしていて偶然に来ただけなのだから。もちろん真実をありのまま他者に伝えても信じてもらえない。夢であると理解し、千一夜のようにやがて忘れる。

ただカトリアンセだけは違った。彼女は帰ろうとしなかった。理由を聞いてはいけない。それは先に説明した通り、ないからである。そして島は彼女を最後に誰一人近づけなかった。これにも理由はない。

彼女自身、目的はなかった。親も知らず、いつの間にか存在を始め、子ども時分ただ浜辺を歩き、島に渡り住んでいる。考えてみれば誰も同じではないだろうか。己の存在を知る前、それを知っていた人はおらず、出自をコントロールできたものはいない。過去を懐かしむ、あるいは厭い、後悔はあるとしても、逆もしかり根本的な存在理由を探すには至らない。我思うゆえに我ありと哲学者然と思索にふけるとして、結局は後悔の航海に出るだけで、自分とは果たして自分なのだろうかと、あの鏡合わせのをしたときのような気分の悪い迷路に陥ったりする。

カトリアンセ・ポーティア・セルレアはとても純粋かつ上手に思考の迷宮を回避し、考えずに考えられた。いや、誤解のないようにいうが彼女はいたって平凡な女である。聖人のように特別な力があるわけではないし、修験者よろしく人生を達観しているわけでもない。もちろんインテリやニヒリストにも当てはまらない。もし彼女とどこかでばったり出会い、ティータイムの機会を楽しんだとしたなら、きっと千年に一度、行けない島に選ばれた奇跡の人だとは思わないであろう。そう、あえて言えばカトリアンセは銅貨二枚を寄付した貧しいやもめのように、この世界でもっとも普通で慎ましい女なのかもしれない。

島は彼女に必要なものをなんでも備えた。もちろん彼女は多くを欲しがらない。時の流れは彼女をそのままに、朽ちない絵画に描かれた少女にしようと決めた。延々と地下に伸びる本棚は彼女に無限の知恵を与え、あらゆる言語を学び、すべて星の名を覚えたが終わりはない。それでもカトリアンセは決して知識に溺れず、家の中から一部始終をぼんやりと眺めていられる。

さてイルカはというと、相変わらずこちらを目指していた。千年ほど前にも一人の男が同じように挑戦していたのをカトリアンセはふと思い出す。たくましい体で毎日毎日、島に向かっていた。やがてその肉体はしおれゆくが、諦めることはなかった。流木を集めて船を組み、失われた力を道具で補おうとした。三万三千回目の挑戦のあと、彼はおそらく海に還ったのであろう。しばらくして彼の人生は無名の小説家の手により書き起こされ、世界の誰もが知っている冒険小説となった。カトリアンセも地下室で本を見つけ読んだが、大衆受けする脚色が随所に加えられ、実際の男とはまったくの別人だった。

彼の生い立ちの記述が正確であれば、近くの丘にある小さな村で育てられた孤児で、いつもこの島を眺める物静かな少年だったらしい。小説では少年がある日突然、夢を求めて村を旅立ち、いくつかの困難を経て最後は行けない島に挑戦する物語となっていた。どこかで聞いた人生訓で字数はほとんど埋められ、カトリアンセも思わず笑ってしまうほどだが、もっとおもしろいのは周囲の棚にたくさんの批評と解説本が並んでいたことである。

カトリアンセが男の冒険小説を戻そうと本棚に近づいたある日、びっしょり濡れた本が挟まっているのを見つけた。彼女は破かぬよう慎重に取り出し、修復して読んでみると、この島に向かう男の日誌のようであった。なんともつまらぬ内容で、天候はなく挑戦した回数と「ホンジツモユケズ」だけがずっと記されている。それからしばらく書棚に行くたびに濡れた本が一冊挟まっていた。そういえば、とカトリアンセは気づく。件の男は大量の本を小舟に積んでこちらに向かっていたような。その日は珍しく嵐で、彼を見たのはそれが最後だった——もしかするとこれはあの方の。

こうしてびしょ濡れの本の修復が始まった。「ホンジツモユケズ」しか書かれていないが、それはカトリアンセにとって世界中で愛読された冒険小説などよりもずっと価値のある真実の本に思えた。濡れそぼる彼の沈黙の人生をせめて乾かしてあげようと。

彼女が最終巻の修復を終えたのは一年後だ。いくらページをめくってもやはり「ホンジツモユケズ」しか記されていない。そしてまさに嵐の中で旅を終えようとしていた三万三千回目の日ですら男は……

「アナタノカオリヲオッテ」

女の胸は一気に高鳴り、わけもなく涙がこぼれる。

「わたくしはカトリアンセ。カトリアンセ・ポーティア・セルレアよ」

それは遥か昔、何万年も前に初めて口にした言葉であり、彼女そのものに意味をふすものではない。そもそも誰もいない島で固有名などなんの価値があるのだろう。しかし人は、繰り返すが人間は、あるひとつの言葉を人生の始まりから終わりまで覚えていることがある。意味もなく理由もなく心の片隅に書き残された描写を持ち続けるのだ。カトリアンセは秘密の言葉を吐き出さずにはいられなかった。

——このお方は確かにわたくしを知っておられる!

ただそれだけ、十分なほどの動機で。

カトリアンセははたと急ぎ玄関に向かう。

扉は自然と開き、そこにはなんと立ち待つイルカがいた。

「わたしは島ではなく」男は懐かしい目でカトリアンセをじっと見つめて言う。「ただあなたを彼方に望んでここまで歩いてきました」

「どのようにしてわたくしを知ったのです?」

「吹き抜ける青い花の香りを追って、ついに」

カトリアンセは自然と胸に手をあて、

「わたくし、と」

彼は穏やかな笑顔でうなずき、あの秘密の言葉を口にしようとするが、彼女は柔らかな人差し指を彼の唇に添え、首を横に振る。

そして、イルカの胸元で一輪の青い花は初めて愛を知った。

hōra VI

いつからかダイオウイルカは路面電車と並走していた。シロナガスクジラかと思うほど堂々とした姿で、ときどきこちらを見ては遊泳速度を調整し、離れる気配はない。危害を加える様子もなく、たんに好奇心か何かであろう。

アイリスクォーツでつくられた一両編成のちっぽけな丸型トラムはひとりぼっちの少年を乗せて併用軌道をひた走る。消費し尽くした大都市の大通りには崩れゆく高層ビル群が冬にしんしんと降り積もる雪のように舞っていた。遠くでダンボールの王冠をかぶる真っ白な髭にボサボサ髪の独居老人は車輪の取れたキャリーバックをズルズルと音を立てながらひっぱっている。老人が引くバッグの抜けた底からは理想の残り香がよだれのようにだらりとたれでているが、彼はそんなのお構いなしで、どこに到着するかも知らない地下の管へ階段を降りてゆく。すでにこの都市は現実のハシゴすら外され、まもなく意識の終わりをむかえようとしていた。

少年にとってダイオウイルカはもはや太陽の昇降と同じほど当然の光景で、どこまでもついてくる月のようだった。ところでなぜ月はあくまで人に寄り添うのだろうか。少年は揺れるトラムで悠久の命題に挑戦した。もちろん満足できる答えはない。向こうは好意を寄せているとか、気づいてほしい寂しがり屋だとか、むしろ逆にこちらが求めているとか、もう両想いなのではないかと胸がぽかぽかして、月を見ると顔をあからめてしまうほどになった。そんな少年の気持ちも知らず、月は流れる景色でいつまでも顔色を変えず、ただ少年のそばにいる。つまり、ダイオウイルカも少年にとって月というわけだ。いっぽう、太陽は少年にはあまりにまぶしく、大きすぎた。畏怖が少年を支配していたように思える。光は少年をあたかも裸にし、内奥を見透かし、それでもあくまで彼と温かな距離を保とうとする。少年は自分をそれほど美しいと思えなかったので、羞恥心を覚え顔をそらし——太陽はそんな僕も知っているのだろう——ゆえに畏れたのである。

ところで愛について少年に教える賢いオトナはこの世界に誰もいなかった。ダイオウイルカは少年に泳ぎ方を教えたが愛については難しかった。そもそも愛の差異ですら本当に知っているオトナはどれほどいるのだろうか。いうまでもなくオトナは不実でずる賢い。前時代は個性、近代では多様性などとあつらえ向きのファッションを装い、コドモ達をはぐらかす。しかし彼らが愚かなのはコドモは気づいていないふりをしていることにすら気づいていないことである。守らなかった些細な約束の言い訳も、言行不一致という活断層も、つまらぬアリバイ工作や世間体という未知の体に透け透けのドレスをまとっていることも。彼らにだってコドモという歴史があり、同じような経験を経たのに。オトナは束縛されたあらゆる慣習から自由になろうと集団脱出を試みたが、そこはただの退廃的な暗澹たる荒野で、彼らは何十年もさまよい困惑し、やがて元に戻ろうとする。豚は泥の中を転げ回り、オトナは嘘でもがく。しかし少年にジンルイ社会はあまりに軽すぎた。

少し前、ある少年はこう言った。

「けれどもほんとうのさいわいはいったいなんだろう」

友はぼんやりと答える。

「ボクわからない」

つまり、トラムに運転手は存在しえない。

それでもトラムは前へと進み続けた。〝前〟とはいささか不思議な表現である。なぜなら通常、前後どちらにも運転席があって進行方向は運転手となるのだが、トラムに少年のほか誰も乗車していない。ではどうしてマエなどと言えるのか。

「それはきみの頭がこっちにあるから、じゃないかな」

少年は黒檀の丸いつり革にだらんとぶらさがりながら首をこっちに向けた。

なるほど、とダイオウイルカは納得する。

「手段ではなく事実なんだ。ススム、というね。まあ夢において〝うしろに進む〟もおもしろいのだけれど」体をぶらぶらゆらし、くすりと笑う少年。

彼はここが夢で、どうなるのかを知っているのだ。ダイオウイルカは少年の笑顔に少しだけ悲しみが混ざっているのを察する。哀愁の粉末のようなものを。きっと少年のウシロとは時間ではなく逆説的な意味で、無邪気な皮肉をこめていたのだろう。それは過去に希望をもち、将来を懐古するような宇宙に対する挑戦か、あるいは少年の内にある塩なのかもしれない。塩気を失った大都市へ心ばかりの平安だとでも。

「きみはその尾びれで全世界をまわってきた。海は広い。きみの言葉を借りるならば海はどこへでもつながる道だからね。比べてぼくは敷かれた線路の上を走っているだけ。違いはあると思うかい?」

少年は驚くほどまっすぐな瞳で自由の尺度について問いかける。なぜなら少年は言葉を共有する不思議な力をもっており、ダイオウイルカの泳いできた世界をトラムで旅する能力があるからだ。

ダイオウイルカは天の川、アルタイルのそばで生まれた。小さい頃から冒険心が強く、群れを離れては星巡りをしていたので家族とはぐれた時も気にしなかった。あるとき川を下りサソリの心臓アンタレスを抜け、天秤を通って星の乙女からスピカについて聞いた。はるか遠くに瑠璃色の星があり、人という考える生き物が住んでいるらしい。彼らはスピカを麦星と呼び、黄金に輝く大地を喜び踊る。ダイオウイルカも昔、祖先がひとりの詩人を背に乗せ助けたと父から聞いていた。

——もし行けるのなら、瑠璃色の星へ旅してみよう。

そう決心する前からダイオウイルカの胸びれはかの地に舵を、尾びれは勢いよくはためいていた。流れ星は旅立ちを告げる宇宙からのしるしあり、人はそれと知らず地上で彼らの成功を願うのだ。

「地球までの道のりはさぞ長かったろうね。きみも知っているだろうが、人は光の速さで距離を測るんだ。それより速いものがないからね。でも本当はもっと早く星を渡る術を知っている」

少年はそう言って窓をコンコン叩くと暗転し光の粒がまたたく。指揮者のように両手を軽やかに振り上げ、星は少年の周りをぐるぐる公転し、やがて大きなわしが彼を口に咥え飛翔する。白鳥とダンスし、琴の音が止めばすぐ元の場所に帰っていた。

「でも」と、少年はうつむき「言葉を捨ててしまった」。

すると突然、初めは小刻みに、だんだんと大きく揺れはじめ、トラムは熱を帯び閃光を散らしながら星の力に引かれてゆく。

成層圏を抜け海上にバシャンと荒っぽく着水するやいなや、うねる重たい黒雲から滝のような雨がふりつけ、ビュンビュン吹く風にトラムはあおられる。しょっぱい水をぺっぺと吐き出し少年は興奮ぎみに窓から身を乗りだして叫ぶ。

「ゆけ! ゆけ! 止まるな、止まるな」

トラムはダイオウイルカとどこまでもマエへマエへ進み続け、海に戦いを挑む。やがて遠くには切り立つ山のような波が見えてきた。

「ボクはお前なんかに負けない。さあかかってこい!」

ぐんぐん加速し上体を起こすトラム。ダイオウイルカも負けじと体をくねらせ食らいつく。

「いいぞ! その調子だ」

少年は拳を突きあげ、ダイオウイルカも思わず共鳴した。

ふたりはしぶきをあげながら勢いよく垂直に登り、最大級の困難を乗り越えようと励まし合う。少しでも諦めたなら波にもみくちゃにされ、瞬間に旅は終わるだろう。それは失敗よりもひどい結末で後悔など吹っ飛んでしまうほど虚しいおしまいだ。もちろん、今の彼らにそんな選択肢は毛頭ない。微塵も、である。

「見ろ! 雲が開ける」

右手を額に当て目を細めながら少年は空をあおぐと分厚い雲の切れ間から空がのぞく。見たこともないほどの深淵な青で、星々を飲みこんでは新しい言葉を泡のように吐きだしている。

対する大波はふたりを握り潰さんと手を閉じはじめ、希望をバラバラに、立ち直れないほどの挫折を与えるため必死だった。波の頂点に達しようとしたそのとき、少年はトラムから放りだされて宙に浮く。ダイオウイルカは友を助けようと後を追うが彼はあっといまに消えてなくなった。

無我夢中で空を漕いでいると映写機にフィルムがセットされ、カラカラ音を立てて雲の銀幕に沈みゆく大都市のつたない物語が映しだされる。

照らす意味を失ったガス燈は倒れ、遠くのネオンサインはずっと昔に白化した珊瑚のようだ。人々はあの光をふし拝み、その歴史はすぐ終わりの鐘を鳴らし、まさに今落ちようとしている。過去は現在より速く、将来と比べれば少し遅いくらいだ。それゆえ彼らは希望を持っていたのだろうか。世は去り世は来る。争い、破壊し、悲しみつつ誓い記した墓標はいくつあっても足りない。昔のことを気に留めるものがいないからだ。これから先にあることも、その後にあることも誰も気に留めはしない。

やがて映画は終幕を迎えると、雲をつき抜け天へ飛びだす。遠くには太陽が、雲海に黄金の陰影をつけていた。アトモスフィアは色を持ち、静寂のブルーホールはキラキラと薄織のカーテンのように輝いている。ついに恐れを克服した少年は無条件で一体となった鎖から手をほどき、虹色の暈をくぐって太陽をつかもうとした。そう、なんとかしてつかんでやろうと! あまりも美しかったから。ただそれだけ、十分なほどの動機で————

「でもつかめなかった」

少年はうずくまる。

「きみの代わりになれると思ったんだ」

本当に美しいものを完璧に理解できる人なんていやしない。ダイオウイルカは少年の言葉に十分満足していた。

「ボクはなんて傲慢なのだろうか」

そんなことはないと慰める。少年にとってとてもつらい月の憐れみだった。

「もしできるなら」少年は真っ赤に腫らした顔をダイオウイルカに向ける。「きみのために何かを与えたい。よくわからない、けどどんなことでもいい。ぼくの何かをきみに分けたい」

言うまでもなくダイオウイルカは少年の気持ちに応えるのが難しい。しかし、彼の中で何かが芽生えているのはわかった。いや、もともと彼を表すそのもののカタチを——それに惹かれていたのだ。それに引き寄せられてこの星にきたのではないだろうか。

ついに旅の意味を知ったダイオウイルカは少年に伝えていない最後の秘密を打ち明けた。

瑠璃色の星についてすぐ、慣れない海で泳いでいると艶やかな長い黒髪をなびかせた女がそばに近づき、ひざをついてこう言った。

「わたくしは旅のご無事を祈っておりました」

それから彼女はダイオウイルカに優しく口づけをして彼方に望める島へ戻っていった。

「どこかマスカットのような、それに」と、少年が目を見開く。

ダイオウイルカは匂いを知らない。しかし少年は彼女のもつ青い花の香りと伝言を理解した。

——アナタヲマッテマス イツマデモ——

真っ白い世界がトラムにまで及ぶ。少年は地面に積もった夢の残骸を手ですくい、ダイオウイルカに振りまき踊って、たくさん、たくさん笑う。

「ボクはゆくことにするよ。きみと出会えて楽しかった」

少年はダイオウイルカと抱き合い、目覚めるために目を閉じる。

それから起きると、窓から遠くの島をいつまでも眺めていた。

hōra VII

霧の立ちこめる無人プラットホームにて、湿った石のベンチを見つけ、ちょこんと座り、わたしはずっと待つ。

一度だけパパとそばを通ったという理由だけで、家出するもどこに行けばいいのかわからず、雑木林を歩き、なんとかたどり着いた。カビ臭いオンボロの駅舎を抜けると雑草だらけのホームには白い花びらが舞っていた。ふちを歩き、そわそわしながら首を伸ばして左右を確認する。線路は、ない。

ここがなにかわからないほどの世間知らずだった。でもパパいわく、ここは〝えき〟というもので〝きしゃ〟らしい乗り物が停まるのを待つんだって。そして〝きしゃ〟に乗れば遠くの知らない〝まち〟という国へ連れてってくれるんだと教えてくれた。パパを信じて疑わないわたしはその日、眠れないほど興奮して、ベッドでいつまでも〝きしゃ〟や〝まち〟はどんなものか想像していた。

考えてみれば、花柄のワンピースにつばの広いストローハット、真っ赤なリップをつけた女の子がひとり辺ぴな森の駅にいるのはいかにも不思議だけれど、当の本人は現実を受け止めきれず、これから起こる夢を迎ようとあくまで必死。でも悲しいとか寂しいわけではない。だって人生のほとんどはひとりだもの。それに自分の家はもうどこにあるかわからない。もしかするとわたしの成人式はここで静かに執りおこなわれるんだと思う。

ドウィアナ。パパはわたしを見て、かならずそう話しかけたから、ああそれがわたしの名前なのかなって。好みで言えばもうちょっといい名前を選んで欲しかったけれど、けっきょく最後までドウィアナがわたしの名前かどうかを聞けなかった。

パパはいつも優しいし、わたしの願いをなんでも叶える魔法使いみたいな紳士で、一緒に過ごしてとても幸せだった。じゃあなんで聞かなかったのか、それは何よりもわたしがドウィアナに興味なかったから。もちろん今も。

お手伝いさんはわたしを「おじょうさま」と呼ぶ。いつかモーニングのとき、彼女の前でさりげなくドウィアナを数回つぶやいてみたら、こっちを向いておかしな娘って顔していた。ちょっと待って、もしかするとドウィアナは彼女の名前だったのかしら。まあどっちでもいいけれど。

透明な白い肌のまあまあお綺麗なお手伝いさんで年齢は教えてもらえなかった。テキパキと家事をこなすし、パパも家のこと彼女に任せっきり。きっとどこでもうまくやっていけるでしょうね。お手伝いさんの知っていることはそれくらい。だって話しかけてもあまり答えない空気のような女だから。いつも同じ白いエプロンドレス姿で夜になると黙って屋根裏部屋に帰ってしまうし、どこから来たのって聞いたら空を指差して「月よ」ですって。わたし、そこまで純真無垢な子どもじゃないのに失礼ね。

あまり家にいないパパの代わりのパパだよってパパは言ってたけれど、わたしのパパはパパだけで、ふたりもパパはいらないし、パパもどきにつきまとわれても気まずいだけ。そんなわたしの気持ちを知ってか、パパもどきは適当な距離を保ってくれて助かっていた。誤解のないようにいうけど、わたしは彼女のこと嫌いじゃないわ。うーん、好きでもないか。でもね、誰かを好きとか嫌いとか、わたしが世界で知っている人間はたった三人だけれど、あまり簡単に決めつけてはいけないと思うのよ。だってほんとうの人となりを知らないわけだし、わたしもわたしについて全部知っているわけではないから。そもそもわたしが今、ここで待っている理由ですら定かではないのに、そんなわたしを見て好き嫌いを判断されたら困惑するし、あなたが思っているようなわたしではないのよって説明しようにもわたしもわたしがここにいる理由をきちんと答えるのは難しいわけ。とにかく言いたいのは、知ったように好き嫌いを判断する人だと決めつけるのはよしなさいってことよ。

それにしても、ねえ、わたしが「世界で知っている人間は三人だけ」って言ったの気にしているでしょう? パパとお手伝いさんともうひとり誰なのか。ひねくれ者のマントヒヒなら〝わたし〟で、勘のいいタヌキなら〝マ〟が続く人でしょ、疑り深いキツネならわたしが隠しごとをしているとか、いやらしく探るのでしょうね。教えてもいいけどどうしようかな、ちょっとだけ迷ってる。誰かに秘密を打ち明けるのに時間が必要なのは理解してもらえるかしら。ドウィアナを教えたのだってわたしからすればかなりの勇気がいたわ。でも淑女は名前を伝えるのが礼儀だってパパが教えてくれたから間違えてもないし後悔もないの。

ほかにもパパはわたしの家よりもっと大きなお屋敷で舞踏会が開かれるのを教えてくれたわ。そこでは紳士淑女がダンスするんだって。わたしもちゃんと踊れるようにドレスを着てパパと練習したし、なかなかうまいのよ。木漏れ日に映る影法師としばらくワルツを踊ってみせようかしら。

わたしに選ばれず、やきもち焼いてる? でもあれはパパの面影で気にしなくていいの。まだパパの枯れた木の匂いがつきまとってるだけ。パパはタバコをのまない人だから、おそらく香水かなにかだと思う。だってパパの書斎は異国の香りがしていたから。ふざけてお手伝いさんに抱きついた時と同じ匂い。へんなの。

香りといえばわたしの家のお庭のバラはとってもいい匂いがしていたわ。わたしあのお庭が大好き。小さな噴水を囲むように色とりどりのバラが顔をだしていた。ティータイムは噴水のそばにある可愛らしい東屋で、スコーンにレモンカードをべっとり塗ってローズペコーを楽しむのがお決まり。パパもお出かけのない休日はわたしをティータイムに誘ってくれるのよ。小鳥のさえずりを音楽に、ときどき風がひゅうっと吹けばわたしの大きな帽子が遠くへ飛んでパパは急いで追いかける。わたしはそっと背後から、かがむパパの背に思いっきり抱きつけば、くるくる回りだして「回転ブランコの始まり」なんて言うから「なにそれ」ってけらけら笑う。

「遊園地にそういう乗り物があるんだ」

「なあに、ゆうえんちって」

「いつまでも遊んでいられる国で、国民はみんなスキップしているよ」

「なんて素敵な国なのかしら。ねえパパおねがい、わたしをゆうえんち国へ連れてって! おねがい」

「そうだなあ、きみがパパの回転ブランコから振り落とされなかったら」

パパはそういうと今度はわたしを抱きあげてぐるぐる回るの。どうしてもゆうえんち国に行きたかったわたしはパパに思いきりしがみついて柔らかい芝の上に倒れちゃった。

「わたしの勝ちよ、パパ」

「そっか、負けてしまったか」

「いつにする?」

「うーん。じゃあ今から」

そう言うとパパはわたしやお手伝いさんとも腕を組み、スキップしながら秘密の門に向かう。お屋敷はぐるりと高いレンガ壁で囲まれて、玄関から噴水を挟んで大きな鉄門がどんと構え、もう一つ秘密の門と呼ばれる分厚い木の扉は広いお庭のはずれにつたのカーテンで隠されていた。お庭を自由に散策するのは許されていたけど、門に近づいてはいけない決まりだった。

パパはつたを手で払い、真鍮のバクが咥えたドアノックを一回、二回、三回……コンココンと不思議なリズムで叩くとバクがくるりとひっくり返って扉がゆっくり開いた。はじめての外出にわたしは嬉しさと不安でわけもわからずパパの腕にしがみついたわ。

そのあと、ゆうえんち国に着くまでの道はよく覚えていない。ただ今わたしのいる誰もいない駅を通った記憶だけはしっかりと残っている。

この駅からそう遠くない森の中にゆうえんち国はあると思う。でも誰もいない、ううん、パパとお手伝いさんとわたしだけの国よ。

薄暗い森の中、きらきら輝くイルミネーションにむかえられ、かわいらしいメリーゴーラウンドや小さな回転ブランコ、全然怖くない木製のローラーコースターに乗ったの。ポップコーン、わたあめ、キャラメルにチョコレートを両手いっぱい、口の周りを汚してもパパはなんとも言わなかった。それに、お手伝いさんがぱあっと花を咲かせるような笑顔でわたしを見ていたのは印象的だった。

あまりに色々な物語がわたしの目の前でとつぜんやってきては去っていくので、ベッドから起きてもしばらく夢うつつのまま、わたしは着替えて食卓に向かう。

「きみは笑いながら寝ていたよ」と、パパはコーヒをすすり、ほほえむ。

「ずっと起きていたわ」わたしはむすっとほおをふくらませる。

これが最初で最後のパパとのお出かけだった。

それからわたしはときどき決まりを破って秘密の門や正門に近づくようになった。こっそり外に出ようと思ったわけではない。ひとつ言い訳すれば、あまり家に帰らないパパへの寂しさをまぎらわそうとしたのかもしれない。あるいはちょっとした反抗かな。

だんだんと大胆になったわたしは秘密の門でパパと同じようにドアノックを叩いたことがある。もちろん、なにも起きなかった。がっかりしながら噴水までとぼとぼ歩いて今度は正面の鉄門に向かう。鉄門のあいだから顔を伸ばすと誰も通らないしんと静まり返った田舎道が左右に伸びて、向かいは鬱蒼とした森がわたしのお屋敷を食べようと大きな口を開けていた。おびえながらもキョロキョロしていると霧の中からわたしと同じくらいの男の子がこちらに歩いて来たの。はじめて会う人に心臓が高鳴り、どうにもそわそする。パパから知らない人と言葉を交わしてはいけないよって何度も何度も言われていたのをつい忘れ、「ご、ごきげんよう」と、たどたどしく挨拶をしてしまった。

彼は驚いたようにこちらを見つめ、ニコッと笑い、わたしも自然と顔がほころぶ。

そしてわたしのそばに寄り、こう言った。

「くにじゅうのさびし公園を探してる」

「へんなの」ぼそりとわたしは言う。

彼は気にせず、くしゃくしゃの紙袋からエメラルドのボトルをわたしに見せ、「手をだして」。

ボトルをカラカラ振ってわたしの手のひらに白いタブレットがふたつ転がる。

「ラムネ。旅の食料なんだ」

自慢じゃないけどわたし、食べ物はなんでも挑戦する好奇心旺盛な女なの。くんくん匂いを嗅いで口に含むと甘くて酸っぱくてしゅわしゅわした。

それからもう何もかもが新しく、目を開き興奮したわたしは顔をあからめ、カゴの中の鳥がやかましくさえずるように夢中でお話したの。帰る時間だからって彼が口にするまで時間なんてどこへやら。彼との別れに胸がぎゅうっとなって目頭に涙を溜めていた。

「ありがとう」

そう言って、彼にふんわりキスをした。

お別れの挨拶だったのか、もしかすると彼を引き止めようとしたのか、よくわからない。

ただ、ラムネの味がした。

その夜、コットンフランネルのパジャマを着て、汚れた白ウサギのぬいぐるみを抱えながらベッドに入ると、パパがそばで私の頭をなでてくれた。パパが家にいるときはいつもそうして会話するのがお決まりで、お月さまの話を聞くのが楽しみだったの。月の船に乗って旅行したり、月の盃では大宴会もあるし、満月の時はこちらをのぞいている。月のお姫さまがわたしの〝マ〟が続く人なんだよって告白された時はくすくす笑ってしまったわ。それからパパがよくお出かけするのは、お手伝いさんの失くした心を探しにいくからなんだって。もちろん、ラムネの彼について話はしなかった。かわりになぜ夢を忘れるのかについて聞いてみたの。彼との出会いは、はかない夢だと思ったから。

「夢には羽があるのかしら?」と、わたしは切りだした。

するとパパはにっこりしてこう言ったわ。

「そう、だから朝には彼方へ飛び立つんだよ」

「じゃあ、覚えている夢には羽がないの?」

「ううん、それは止まり木にいるね」

「止まり木?」

「そう、覚えていてほしい夢は羽ばたかない」

「でも怖い夢をよく覚えているわ」

「それはいいことなんだ」

「なんで?」

「だってきみに危険を知らせる鳥なのだから」

「きけん?」

「まいにち楽しいばかりじゃない、だからいつだって笑ってはいられないんだよってね」

「だったら、わたしは怖い夢も大切にしなければならないわね」

「そうかもしれない。やがて怖い夢も飛んでいってしまうだろう。すると新しい鳥が訪れ、きみを愛する人のもとへ導いてくれる」

「じゃあわたし、怖い夢にも手をふるわ」

「とてもよい考えだね。朝起きて手を振れるよう安心しておやすみ」

「うん、おやすみなさい」

「おやすみ。明日こそきみにとって素敵な一日であるように」

それからパパはわたしのおでこにキスをせず、部屋をあとにした。

次の朝、がらんどうのお屋敷を見てすぐわかったの。そっか、門に近づいた罰なんだって。

お庭を通ると水に沈むようなほど青いバラがたくさん咲いていたわ。正面の鉄扉は開け放たれ、わたしは涙を一滴もこぼさずここまでやってきた。パパとの〝素敵な一日〟はもうやってこない。けれど新しい鳥がわたしを彼のもとへ連れてゆく。

ああ、やっときた。

あの〝きしゃ〟に乗って、〝まち〟にゆけば、すべて忘れるのでしょうね。

なにもかも。そう、なにもかも。

hōra VIII

がらんとした電車はなんとも言えぬ侘しさで、夜中に運転席のカーテンが閉まり、ひとり車内に取り残されるとどうしようもない不安に襲われる。街灯のない山中の駅で扉が突然に開き、ウォンウォンというモーターのうなり声、山から吹くひんやりとした空気と尻が火傷するほど熱々の座席ヒーターのギャップなどは新しいスタイルのお化け屋敷かと錯覚するほどである。他方、雪がちらつく静まり返った駅の湿った匂いや吐きだす白い煙にくっきり映る信号機の青、中年女の親指が汁にがっつり浸かり、何回湯にくぐらされたんだと思うほど、びろんびろんに緩んだ立ち食い蕎麦を、出発はまだかと気にしながらあくせくすすったり、ホームの番線がほとんど聞こえない役立たずな乗り換え案内、周囲の視線を気にしすぎて開けるタイミングすら完全に失った駅弁などは妙に心地よい。

「……それで飛行機は苦手なんだ」青いボックスシートに座る男は何気なく言う。「なんか落ち着かない。バスと車も同じ理由。深掘りされても困るけど」

「じゃあ満員電車は?」

男の向かいに姿勢正しく座る女は質問した。

「嫌いじゃなかったりする。帰省時の大名行列より、すし詰めの方が人間味を感じるよ」

ふふっと笑う女は右手を口にそえる。

「社会が嫌いなのに?」

「うん、それでも」と、人間社会を忌避する男は窓際の小さなテーブルに左肘を乗せ、頬杖をつきながら、「電車は決められたレールしか走れない。だから無意識で、いつも同じ景色が流れては消えてゆく。なあんにもない。どうせ誰も考えてなんかいない。無視すればいいってね。むしろ群衆に紛れたくらいが落ち着く」。

「そっか」

女は茶色がかった黒髪をかきあげ、ため息混じりの返事を返す。

女の瞳は外の景色に向いているのか、はたまたガラスに投影された自分を映しているのかわからない。ただ指でいじるくすんだ銀色の灰皿の蓋がカチカチ鳴った。

「ぼくには景色が前に流れ、ヒノデさんは後ろに」

女の眉がピクリと動き、下唇を甘く噛む。

「それはね」ぶっきらぼうな女の声。「時計の針があなたの背中を刺すためよ」

しばらく電車は鼓動を続ける。ときどき窓から水滴がつーっと垂れ、窓枠に吸い込まれてゆく様子を男は目で追う。

「一思いにやってほしいな」

「だめよ」

「なぜ?」

「わたしがやるから」

「自由なんてないのか」

「あるわけないじゃない。この世界も、あの世界にも」

「なんにも考えないのが安心だ」

「ゆりかごみたいに?」

「そう、人の腹を出た時からずっと穴の空いたカゴにゆられてる」

「でも、あなたは誰かの手に取り上げられたのよ、まだマシじゃない。考える余地があるもの」

「ヒノデさんは違うっていうのかい?」

「ええ。わたしは膿み堕とされた。内在する意識の結晶として」

「じゃあ厭いたかった、とでも?」

「いいえ、傷をつけてみたかった。少なくとも誰かの認識に」

「思弁的な? だったらどっかにダイイング・メッセージでも残せばいい。ポアロかホームズがきっと見つけてくれる」

「それなら廃駅の駅名標がいいわ。すごい勢いで流れていくの。誰かがふと窓を眺めてなんだろうって。でも一瞬で意識から剥離する。引っ掻き傷みたいなものよ。でもずっと残って消えない」

「恐ろしいな……にしても、果たしてこの電車はどこに向かうのだろうか」

「本質じゃないわ。だって、どこから乗ったわけでもないのに、どこかに着くわけないじゃない」

「そうやってぼくらは騙されているのか。ぺてん師め」

「あははっ」女はお腹を押さえて子供のように笑う。「あなたにはピエロが慰撫するのでしょ」

「結局」と、男は左右に揺れる並べられた手枷をぼんやりと眺め、「何からも逃れられないのか」。

「優柔不断ね。惰性を望んでいるのに抵抗しているわ」

「日和見なんだろうね。自分がない」

「そっか」

女の返事はますます虚ろだった。しかし、対面するふたりの膝は電車の揺れで仲良さそうに絡み合う。気づいた女はくるぶしまであるスカートを捲し上げ、剥き出しの滑らかな膝をいたずらっぽく男の膝に寄り添わせダンスを踊る。

「夢を見たんだ」と、男はつぶやく。

「どんな?」

「白い鹿と女の子の話」

「続けて」女は膝から視線を外さない。

「女の子は灰色猫と暮らして、僕は彼女を見守る白鹿の騎士」

「よくあるファンタジーね」

「そう、彼女は気ままに生きていた。ヒノデさんのようにね」

女は膝のダンスをやめ、男の顔をのぞく。

「ねえ、こうしましょ。その女の子はわたしなの。だからわたしの名で話して」

男は女をじっと見つめ、再び外に目を移す。

「ヒノデランはある夜、満月を見て美しいと思い、手紙を書いた。手紙によると彼女のお父さんとお母さんは探検家でひとりぽっち。だからあなたとお茶がしたいと」

「ロマンチストな少女だわ」と、女は顔を赤らめる。

「手紙を書き終えたヒノデランはすぐに送りたいと思い、夜に外へ出てはいけない、という決まりを破り、ポストに向かう」

「ザントマンがやってくるからベッドで眠りについていなければならない。パパからよくそう言われたわ」

「灰色猫はぼくに危険を伝えるとすぐ、ヒノデランを追いかけ手を引き、悪夢からできるだけ遠ざけた。満月は光の及ばない闇夜の力も強く、狩人は僕の右足に矢を放つ。ヒノデランは深傷を負ったぼくを置いて清水で喉の渇きを潤す」

女は当然と言った具合にうなずき、笑みを浮かべる。

「ヒノデランの背に美しい蝶の羽は広がり、僕に近づくと何度も謝り、涙を流すんだ。でもおそろしい野獣が彼女を狙い近づく」

「なぜかしら?」

「それはぼくがヒノデランを背にのせて深い森を出た時にこうやって教えるんだ」男は女の手を取り、「あなたは蝶のお姫さまで悪夢に狙われていたのです」。

「まあ! なんてことかしら」わざとらしく声を上げる女。

「あなたの父君と母君からあなたを守るようにと」

「わたくしを?」

女は両手を顔に当てくつくつと笑い、肩を揺らす。

「ヒノデランは別れの挨拶に口づけをした。そして自分の部屋で目を覚ます。胡蝶の夢だったというわけ」

「それから?」

「おしまい」

「あなたは」と、女は初めてシートに寄りかかり、髪を垂らして、つまらなさそうに俯く。「夢の女を名で呼び、キスしたのね」

すると男はためらわず目の前に向かう女をヒノデランと呼び、女のほおに手を、そして優しくキスをした。

「浮気者」と、女はささやく。

それから沈黙が続いた。次の駅までは非常に長く、人類の終わりから始まりまでさかのぼり、ついには誰もいない時代に停車する。

「ぼくの行きたい場所は」

「やめて。お願い」

「旅には終わりがくる。いつか。そして目的地はいつも残酷なんだ」

「残酷ならいいわ。愛よりは」

「君の一番嫌いな言葉だ。定義がなく形容もできないって。それに」

「わかったわ」女は遮るようにふうっとひと息つく。「今度はあなたがわたしを連れて行って」

男は震える女の手を握ると立ち上がり、電車から降りてゆく。

外と呼ぶ場所はあまりに寂しく、そこに駅はなかった。しかしそれがないからといってどこかに行ったわけでもない。ここには初めから何もなかったのだから。

hōra IX

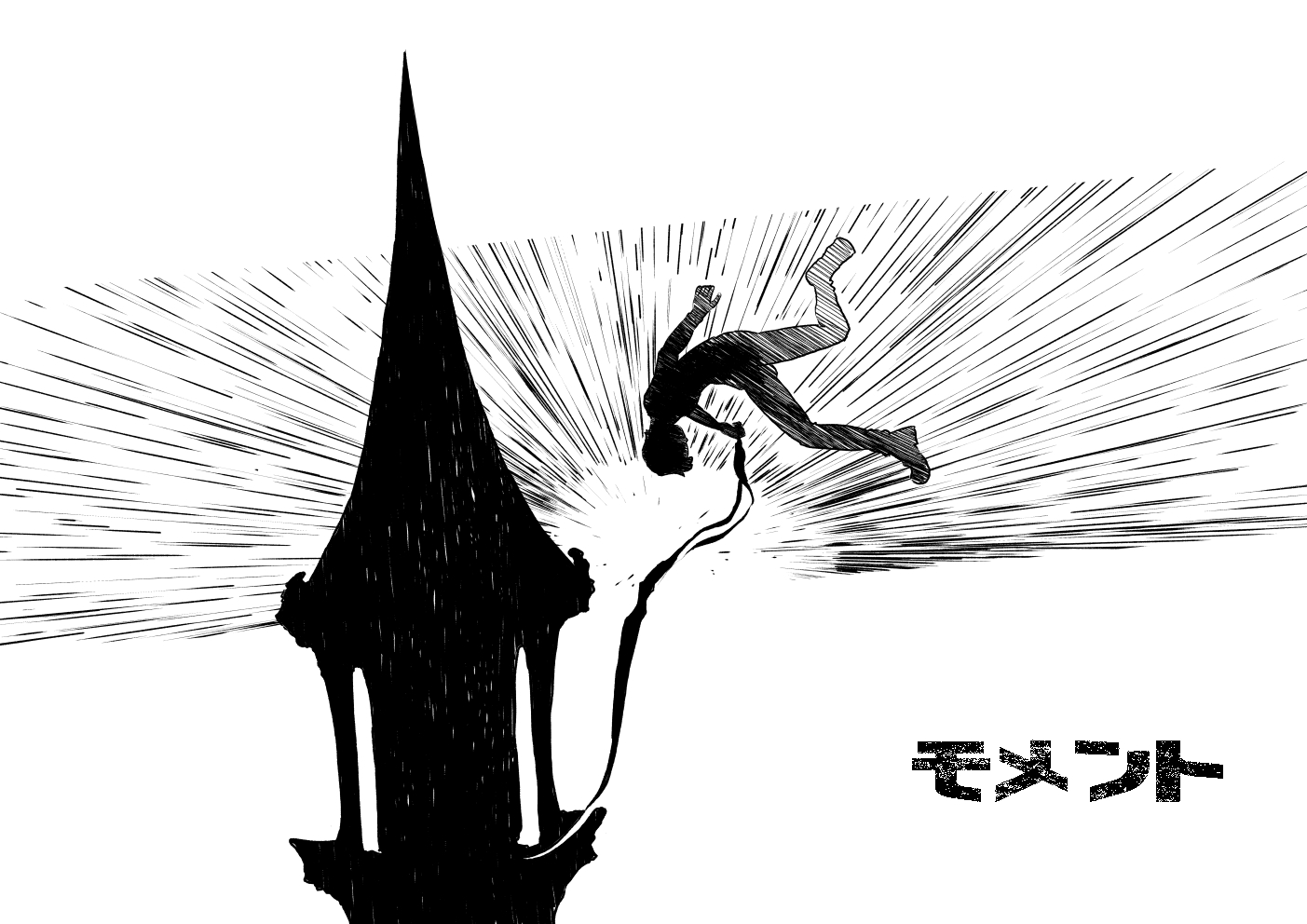

まもなく日の出が近づこうとしていた。紫紺の幕が昨日へと引かれ、水平線は朝を押し上げようと静かに燃えている。

探検家の男は海へと沈みゆくゴシック風の尖塔に向かって長い石橋を全力でひた走っていた。荒ぶる波は巨大な橋をも海底へ引きずり下ろさんと力強く打ち寄せ、潮は滝のように降りそそぐが、探検家はまったく動じることなく先を見据え回避してゆく。

塔の入り口まで数メートルのところで突然足を止め、見上げる。残りの橋桁は橋台もろともすでに大波で崩れ落ちていたのだ。飛び移るにはあまりに長く、もちろん渦巻く海に飛び込む選択肢などない。ファザードのバラ窓の左右には羽を広げた大きな天使像が、一方は頭が欠け、もう一方は羽が折れている。探検家の背後では橋が海に飲まれ轟音とともに消えていた。迷わず腰にぶら下がる鉤縄を手にしてぐるぐる回し始め、勢いよく放り投げると鉤は頭部の欠けた像の羽に引っかかる。右手に縄を巻きつけ、ためらうことなく身を投げ、放物線を描いて正面の木扉ごとぶち破り、玄関間へなんとか滑りこむ。同時に羽の折れた天使像は吹き荒む風によって海に落ちていった。

外界とは打って変わって静謐をたたえる空間に、息を上げる探検家は少々たじろぐ。大層古い遺跡であると聞いていたが身廊から内陣まですべてが滑らかな乳白のガラスに覆われ、光輝いていた。一切の無駄な装飾や細工、祭壇すらもなく、まるで場所そのものが聖域を包含しているようにも思えた。すると波の音だろうか、いや、澄み切った透明な声がヴォールトから聞こえ、美しい交唱が響き渡る。探検家の知らない言語、おそらく人が存在する前に歌われた詩であろう、あまりの美しい歌声は探検家の耳から脳へ、心にまで達し、体全体が軽やかで生への執着すら失わせようとした。鍛え抜いた体躯はあっさりよろめき、目はかすみ、白い世界はまるで彼の地のように……

「下がれ!」

強い否定の言葉とともに探検家はナイフを抜いて地面に思い切り突き立てる。瞬間に荘厳な調べは止み、切先の周囲のガラスがひび割れると稲妻のように建物全体に伝い、今度は悲しみの混じる女の慟哭がこだました。幻の解けた部屋には敗者の骸が散乱し、傾き始めた塔の玄関間に傾れてゆく。

「沈む——いや!」

探検家は軽く舌打ちして転がる骸を払いながら斜面を内陣に向かって駆け上がる。壁になりつつある地面を蹴り、倒れる巨大な柱にしがみつき、今度は天井へ走るが、尖塔はみるみる反転してゆく。落下を防ごうと両手でナイフを柱に当て、天井になんとか滑り落ちた。

「使えない、か」

ぼろぼろに欠けた刃をかかげながらそうつぶやき、立ち上がるとナイフを投げ捨てようとするが、手を止め、めんどくさそうに革鞘におさめて歩きだす。

不思議なことに反転した尖塔はまるでこちらが本来の姿であるかのような趣であった。中央にはいつのまにか、あの乳白のガラスが支柱のない螺旋階段へと変貌し、先の幻同様、探検家をパーティーに招いているようにも思える。招待を受けるべきか、それとも別の道を探すか。探検家にそう迷うほど時間は残されていない。なぜなら後わずかで尖塔は海に消えるだろう。つまり応ずるしかない。

宙空に浮いた螺旋階段は踏んでもしっかりとしていた。手すりはなく、一八〇センチほどある探検家の背丈に合わせてぐるりと巡り、天井を突き抜け先は見えない。もし途中、ガラス階段が消えるようなことがあれば地面に叩きつけられ即死である。もちろん探検家は〝もし〟などという推測の恐怖に囚われるような臆病者ではなかった。しかし残念なことに人類は可視化された数字の罠に怯え続けるこの〝もし〟という病を患っていた。それは自ら自由を捧げ、言葉を貪る魑魅魍魎と化し、空気に支配された集団ヒステリーのスパイラルに陥るほど重度の病である。対して探検家の踏むガラスの螺旋階段は穏やかであり安定しているように思えた。実際、昇るものを保護するような温かさを感じ、探検家の勇気を讃える寛容すらも感じる。ではこの階段は探検家に対する、あるいは恐怖を克服した人間への甘い誘惑なのだろうか。しかし人が誘惑に陥るのはそれぞれ欲に引かれ誘われるからだ。

ガラスの階段は段々と柔らかく、生命を帯びて草花が芽生え、どこか鳥のさえずりも聞こえ、やがて踏み込む感触もなくなる。不自然な浮遊感に探検家ははたと気づいて首を下げると、いつの間にか上空に向かって飛翔する鳩の群れの上を歩いていた。すると探検家の足元から鳩が一斉に離散してゆく。探検家は足をバタつかせ落下までの微塵の時間を稼ぎ、目をきょろつかせて瞬時に周囲の様子をくまなく探る——天井はなく、下は底なしの穴が続き、円形の石壁に囲まれ、白鳩の羽は重力の法則を無視して眼前でひらひらと、鉤縄は……もうない——探検家の手はすべてを察知する前に白い羽をつかみ、とりあえず急降下を免れた。だが羽は雪のようにすぐ溶けだす。うなり声を上げながら一枚二枚と鳩が残した浮かぶ小さな羽で次から次へと登攀しながらなんとか石壁に近づこうとするが、全体重は片手にかかっている。汗ばむ手掌に浮き出る血管、心臓は疲れと自然な恐怖(不断の努力により最大限制御しているが、危険本能に近い恐れ)で高鳴り、限界は近い。咆吼をあげた探検家は力一杯体を揺らし石壁に向かって飛び出す。

人間はなぜ翼が与えられなかったのだろうか。地の引力に縛られるよう生きてゆかねばならなかったのか。探検家は本当を理解したかった。より崇高な自由が欲しかったのではない。ただ近づきたかったのだ。見上げることは憧れで 馳せるのはこの世界の惨めな現実ではないはず。人は永遠を思う思いを抱え、ただ知りたいと願うようにされたのだから。全ては適っていた。あの始まりさえなければ。

探検家は壁から一メートルほどせせり出た石の上に叩きつけられるが、痛みよりも快感が全身を巡っていた——まだいける。まだ前に進める、と。

尖塔は探検家に休むことを許さない。螺旋状に並ぶせせり出た切石が下から順に崩れ落ちてゆく様子が倒れ込む探検家の目に入る。しかし探検家は不敵な笑みを浮かべた。

度重なる困難は長年の巨木を簡単にへし折る嵐のように、どれほど強いとされる精神でも抗するなどなかなかできず、諦め、時に絶望にまで至る。だが探検家の男は上を、前方を見続けた。立ち上がると上階の切石にひたすら飛び移る、飛び移る。

落ちる切石との果てしない競争が始まった。何者との戦いではなく己の限界への挑戦、試練、達成、共有を常とした世からの解脱。血湧き肉躍るような高揚感、探検家はこの競争をひとり楽しんでいたのだ。追いかけられているのではなく迫っている感覚に酔いしれているようにさえ思えた。それは探検家と同じ高さの切石を軽々と渡る常人離れした跳躍に現れた。

土砂降りの中、大いなる手により腰をからげて兵車の前をひた走る預言者のように疲れを知らない探検家は近づく天井を余裕で望む。それから揺れる天井を越え、水しぶきをあげて顔を出すと、そこは深い井戸の底だった。

勝利した探検家はここがどこであるか気づくのにしばらく時間を要した。尖塔の天井を目指し井戸の底に着くなどありえないからだ。もちろん荒唐無稽な塔であるのは初めから知っていたし、それを目指してきたことに間違いはない。ただあまりに常識外れな結末に思考がついてゆけない。

「ミノスのラビュリントスというわけか」

そう言って探検家は水面を思い切り叩いた。

このままいけばいずれ溺れるだろう。かといって周囲の石壁は完璧に敷き詰められて登れそうにもなく、水中に顔をつけるが底は見えないほど深い。水を吸った服は枷となり、打ちつけた痛みは今になって疼いてくる。

探検家は目を閉じて力を抜いた。すると体は自然と仰向けに浮き、天井から差し込む白い光を全身いっぱいに浴びる。深い井戸の底は探検家の整えられた呼吸と揺らいだ水面の音だけが支配した。ついに諦めたのかと天井の光は警戒しながら慎重に手を伸ばす。ついに探検家の息は止み、ゆっくりと水中へ沈んでゆく。乳白の手は男の後を追いかけるようにさらに伸ばし、水中で輝く薄織のカーテンはひらめいた。

底へ、底へ。探検家は光から逃げるように闇へと近づいてゆく。光は男の命を探るためにいつまでもついてきた。孤軍奮闘、不屈の男のあっけない幕引きを理解できず、幾分困惑するが無条件に受け入れはしない。やがて水に沈んだ巨大な二重螺旋の柱廊に辿り着き、そこで静かに着地した。

——絶えたか、そなたもまた。

乳白の手から水に伝わる落胆の声。それは探検家を静かに受け入れる闇への羨望なのかもしれない。光は闇より少し後に存在するようになったからだ。

探検家の額を、頬を、首筋を、乳白の手は惜しむようになでる。そして男の胸に触れた瞬間、口から大きな気泡はゴボゴボと漏れ、探検家の鼓動は強く打ち始める。男は目を大きく広げ、自分に触れた手を掴み捉えると釣り糸を引くが如く凄まじい勢いで光の筋は上昇しはじめた。この手を離すものかと探検家は食らいつく。水から上がると天井に向かってぐんぐん加速した。

周囲の壁は過去から現在を超え未来を瞬く間に流す。あまりの速さに探検家はナイフを壁に思い切り突き刺し制御しようと試みるも、壁に傷をつけるだけで刃は鋭い音と火花を散らしてみるみるうちに欠けてゆき、一向に止まらない。ただし、探検家の残した傷は人類の空白の歴史として知られることとなった。

勢いよく天井に張った光の幕を破り、探検家は大気に放り出される。黄金に輝く太陽が上空の水平線を燃やし尖塔と探検家を焦がす。ここで探検家は自分の目を疑う。尖塔とその周辺に広がる乳白の都市が自分と海を指している。つまり海が空にとどまっているのだ。かつて人が存在する前、大空の上に水があったのを探検家は思い出す。それは天と呼ばれるようになり大洪水ですべて地に注がれた水であった。

探検家は驚く間も無く乳白の手に引っ張られて尖塔の屋根にぶつかり、手を離すと斜面をゴロゴロ転がり落ち、飾り屋根をがっしとつかみ屋上に降り立つ。

いつになく穏やかな風が流れていた。探検家は欄干に手を乗せ、海に昇る太陽と光を浴び一層白く輝く大都市をしばらく目に焼き付けていた。

やがて荘厳な鐘は鳴る。幾重にも重なる音は朝を告げるのか、夜の訪れかわからない。一日があまりにも短いこの世界は瞬く間に現れては去ってゆく。生と死も、喜びと悲しみも、希望と絶望も、信頼と裏切りも、秩序と混沌も、虚無すら十分に感じられないまま新しい日々はやってくるのだ。それゆえ忘失は人々に寄り添い、常に短い今を忙しく懸命に生きている。では何のために? もし一人でも立ち止まってそう考えるなら大都市は直ちに終焉を迎えるであろう。無心で生きることこそがこの都市の役割なのだから。

鐘の音は止もうとしていた。探検家は儚い世界に親近感を抱きつつ振り返る。中央には一糸纏わぬ乳白の女がうずくまるように体をおさえ、顔を背けていた。

探検家は女に近づき膝をついて顎に触れ、言った。

「名は?」

「ワルケリアナ・フィッチセイラでございます」

「俺を試したのか」

ワルケリアナは天使の雫を目からこぼして首を横にふる。

「では」

「ただ欲しかったのです」と、哀願するように探検家をのぞく。

いったい何を? 探検家は問いたださない。なぜなら女は時であるのを悟ったからだ。その時、その瞬間なのだ、と。

それゆえ、こう言った。

「止まれ。お前はいかにも美しい」

hōra X

完全に壊れ落ちた時計の針が乳白色の砂漠にあちこちうずまっている。スカラベはフンの代わりに散らばる歯車を蹴り転がし、遠くには恐ろしく巨大な砂時計が、破損したオリフィスから大量の砂を絶えず放出していた。そしてなにより、空はどこまでも青い。

多彩なパラソルを結いたブリキの椅子に座るピエロは仰向けに倒れたミイラ男を大層慰めていた。

「————」

ピエロはひだがついた環状の白い立ち襟を邪魔くさそうに、何とかミイラ男の口元に耳を寄せ、二、三回うなずくと腕をあげて大きな丸を作る。それから粒子の細かいサラサラな砂をすくってミイラ男の乾いた口に少しずつ注ぐ。母の乳房を吸う赤子のように、男は垂らされた白い砂を懸命に取り入れ続けた。滋養を得た男はみずみずしい成人男性の体躯を取り戻し、パサパサの白髪は艶やかな黒髪に変貌を遂げる。

裸の男を目の当たりにしたピエロは恥ずかしそうに顔を覆うが、すぐにそうだと手を打ち、地面にシャツとズボンの絵を描き、砂の中に思いきり手をつっこむ。すると絹の擦れる音を立て質素な白い上下の服がひっばり出された。ピエロはせっせと男を着替えさせ、ブリキの椅子に座り両手で頬杖をつく。

一方、男の意識は入口と出口のない迷路でさまよっていた。道幅六十センチほどの無機質な灰色のブロック塀に囲われ、所々に青海波の透かしブロックが挟んであった。迷路の外では不可解な数字をやかましく叫ぶ電信ばしらが両腕に使いかけのトイレットペーパをさして楽しそうに踊っていた。

「さ……か、そ………か」

壁の向こうからささやかな声が聞こえ、男は壁に耳を当てる。

「……いか、それとも偶然か」

明らかに女の声だった。男は透かしブロックから向こう側をきょろきょろのぞく。すると白い袖なしのワンピースを身にまとう女が道を歩いていた。繰り返し同じことを呟きつつ、ゆっくり、ゆっくりと。

「作為か、それとも偶然か」

女を見て男は思わずブロック塀を乗り越えようと見上げるが、高さは三メートルほどあるし、そもそも迷路において壁を越えてならないのでは——しかしそれについての明文化された規則はなく、あくまでモラルに基づいた行動規制であった。守らなくとも罰則は定められておらず、ただ外で踊る電信ばしらからの白い目だけが唯一の罰かもしれない。付け加えるならば、それにすら根拠はない。

誰かのモラルに行動を支配されていた男は誰が決めたわけでもない規則に則り、できるだけ女に近づこうと迷路を壁伝いに走る。時折、壁に耳をそばだてたり、のぞいたりしながら。

ついに壁一枚を隔ててすぐそこで女が通りすぎるのを感じた。

「おーい、おーい」声をかぎりに叫ぶ男。

「作為か、それとも偶然か」男の声など聞こえなかったように女は見向きもせず、同じ言葉を息のように吐く。

透かしブロックからのぞく男の目は女の後を追う。どうすれば立ち止まるのか、男はいくら考えても良い方法が思い浮かばない。先回りするように道を探すにしても、女の歩く道にたどり着ける確証はもてず、何より一度離れて再び会える保証もない。深く入り組んだ大迷路で偶然、壁越しでも同種の存在を確認したのにあえて引き離せるほどの勇気はなかった——いやまて。そもそも偶然なのだろうか。

女を追いながらも不思議に思う。例えば果てなく続く砂漠で男女が鉢合わせる確率は限りなく無に等しい。もし顔を合わせたならそれは本当に驚くべき偶発的な出会いと呼べるだろう。多くの人はそれを運命などともいう。まして誰かが作り上げた迷路での遭遇は偶然と呼べるのか。だが一体何のために? 女の言う〝作為〟と呼ぶにはあまりに根拠が乏しい。動物実験のように男女を迷路に置いて誰かが観察しているとは考えにくいからだ。遠くで浮かれ騒ぐ木偶ですら、こちらの様子など全く気に留めてはいない。

男は塵から生まれ、女は男の二十四本のあばら骨のうちいずれかであるという。そして男のところへ女は連れてこられた。しかし人類の大多数はふたりの出会いをまったく宇宙の偶然にしようと画策した。いずれにしろやがては塵に帰るのだが。それとも女はあの時の答えを求めて問いかけているのだろうか。

「いいえ、違うわ」と、女は立ち止まってそっけなく言う。「愛とは何?」

「衝動、献身、慈悲、恩恵……欲求」

あまりに突然の反応に男は驚きを隠しつつも愛について思い当たる言葉をできる限り上げてゆく。すると壁の向こうから軽蔑混じりの高笑いが聞こえる。

「作為ね。つまんない」と、吐き捨てる女。

「衝動は? 無意識からくる」男は即答した。

「単なる心のつくりごと。つまんない」

「ぼくがきみのそばにいたいという願いすら?」

女は透かしブロックから男をちらりと見てからこう言った。

「自明ね。もっとつまんない」

男は女の目を捉えて答える。

「会えない、とでも?」

「あなたはあなたが何者か知っているのでしょう? わたしはわたしが何者か知っているわ」

「でもぼくはきみをいつも慕う。だから、はじめから失うのが怖かった」

ふんっと女は鼻で笑うと再び歩き出し、男はその後を追う。段々と足早に、壁越しではあるが確実に男は女の選ぶ道のそばをぴたりと着いてきた。右であるなら右に、左であるなら左に。道は女が選ぶ方に向かってかならず並行に寄り添っていた。ただ一枚の壁だけがふたりを隔てていたのだ。

「作為か、それとも偶然か」

「どうすれば会えるのか、そればかり考える」

「作為か、それとも偶然か」

「壁さえなければいいのにと」

「作為か、それとも偶然か」

「どうにもできない」

「作為か、それとも偶然か」

「自由であり不自由なんだ」

「作為か、それとも偶然か」

砂漠が茜に染まっていた。うめきを上げる男は薄目でしばらく呆然と天を眺める。ふと顔にかかる影が揺れ、横を向くと、あらゆる国旗がつぎはぎされたぶかぶかの衣服のピエロがこちらを凝視している。

ピエロは男の寂しそうな表情を見て、作為的な笑顔で自分の右頬に描かれた水色の大きな涙を指さすと男は黙ってうなずいた。するとピエロが男の腕をつかみどこかへ向かおうとぐいぐい引っ張る。

砂漠をしばらく歩いていると天井が破れて骨組みだけのアーケードが見え、何十年も放置されたであろう看板建築の洋風モダンな建物が軒を連ねていた。机と椅子が散乱した喫茶店では砂埃の溜まった木製カウンターにサイフォンが倒れ、看板の外れたひびだらけのモザイクタイルが印象的な洋食屋、露出したバネのベッドが窓から飛び出す、禿げた赤いカーペットの小さなホテル。それら間も無く砂漠に沈もうとする廃墟の商店街は夕日に照らされ燃えるように輝いていた。

ピエロは八百屋にあるリンゴ箱をふたつ拝借して通りの真ん中とその前に置く。一方のリンゴ箱に男が腰を下ろし、もう一方の箱の上にピエロが乗ると、どちらもばきばき音を立てて崩れ、埃を上げながら思い切りひっくり返る。何事かと目を大きく見開いたまま顔を合わせるが、だんだん笑いがこみあげ、どうにも止まらない。

仕切り直すようにピエロは深々と会釈し、ポケットから色とりどりのボールを取り出すと器用にジャグリングを始めた。ピエロの手の中でぐるぐる回るボールはやがて一つの輪となり細長い風船となった。すると今度はソーセージのようにねじって人型を形成し地面に置く。四つん這いでひょこひょこ歩きだした人型風船はあぐらをかいた男のもとに向かい、その前で立ち上がると両手を差し出し抱っこをせがむ。人型風船の両脇を持ち上げれば赤子の柔らかな手で男の顔を認識するようにぎゅうぎゅうつねる。男は自然と風船のほおに顔をよせ優しく抱き締めると弾けて紙吹雪があたりに舞う。

人々の交わる賑やかな声。アーケードはいつの間にやら活気を取り戻し、雑踏の中でひとり男が座っていた。まるで男の方が大道芸人のように。

くしゃくしゃになった紙袋を手にした男の子が目を丸くして男を眺めていた。気恥ずかしさが込み上げてきた男は誤魔化すように咳払いをして立ち、通行人にまぎれこむ。喫茶店の窓際ではスーツ姿の老紳士が低いソファに座ってパイプをふかしながら新聞を読み、こじんまりとしたホテルの前ではシルクハットを被ったドアマンが自信あり気にこちらを見ていた。近くの洋食屋からはこってりしたドミグラスと焦げたバターの混じった匂いがする。向かいの八百屋の主人がリンゴの箱はどこへやったんだとイライラしながら妻に聞くが、知らないわよ、と、つっけんどんに返す。そこへ荷台のついた黒塗りの自転車に乗った初老の男がチリチリンとベルを鳴らしてやってきた。主人はリンゴ箱のことなどすっかり忘れ、上機嫌な挨拶で初老の男を迎えた。

力強い群衆の生命力は男に言い知れない高揚感を与え、ピエロが映し出した記憶の街であることなど忘れて好奇心のまま闊歩する。パン屋でコッペぱんを買う若い男と肉屋で買った揚げたてのコロッケを手にした若い女が仲睦まじく路地へと消えてゆく。過去を懐かしむように男は二人の背中を目で追いかけていると突然、太鼓とすりがねの叩く音が聞こえる。顔を向けると通りの中央でサルの被り物をしたチンドン屋の長い列が、音程の外れたラッパ吹き、チラシを撒いていた。

ゲンジツワオワル。ジツゲンセズオワル。

ゲンジツワオワル。ジツゲンセズオワル。

ゲンジツワオワル。ジツゲンセズオワル。

ゲンジツニチュウイセヨ。

ジツゲンニチュウイセヨ。

ゲンジツニチュウイセヨ。

しけた匂いのする黄ばんだ藁半紙に書かれた、ガリ版インクのかすれ文字が全身にまつわりつき、男はもがき苦しむ。いくら手で払っても、どうにも文字は男から離れない。

チンドン屋の最後尾に並ぶ一輪車に乗ったピエロは苦しそうにふらつく男の姿に気づき、助けようと一目散にやってきた。

「一粒のちいさな種ほど信じていれば、山をも動かせるのでしょ。だったら、わたしたちを隔てるこんな壁、すぐ取り除いてしまえばいいのよ。本当にわたしと会いたいのなら」と、灰色ブロック壁の向こうに立つ女は言う。

「そうやってぼくを試すのかい?」男は壁に答える。

「試す? 意志よ。あなたがそうしたいか、それともしないか。そしてできるのなら、わたしに示して欲しいの」あまりに艶かしい嬌声であった。

男はますますインクに飲まれ、痩せ衰えてゆく。ピエロは首を横に振りながら懸命にインクをかき分ける。

「早くして」迷路の女は冷淡に言う。「わたし忙しいんだから」

少し考えてから男はため息をつき、壁に手を当てる。

ピエロはもうひとつの顔を懸命に否定し続けた。狡猾な笑みを浮かべ、迷路で男を拐かす嫌悪すべきしたたかなもうひとつの女を。

手を当てた壁は光の縁を描いて中心から広がるように消え失せ、満足そうな笑みを浮かべるあの女が姿を現し始めた。しかしその瞬間、天から一粒の水が、温かい雫がぽつりと男に落ち、思わず仰ぐ。

星いっぱいの夜空、男は甘くさわやかな花の香りに眠気を誘われ目をつむると安堵の笑みを浮かべて壁から手を離す。

「臆病者の意気地なし! おまえを地の底まで呪い恨んでやる!」みるみる塞がってゆく壁の向こうから女の金切声が聞こえる。「偶然か作為か、偶然か作為か、偶然か作為か……」

やがて、声も、言葉も、迷路も崩れ去り、大きな穴の中に落ちてゆく。それでも相変わらず数字に縛られた電信ばしらだけは楽しそうに踊り続けていた。

男はインクまみれのピエロの膝の上で目覚めた。右手でピエロの頬を撫で、ピエロは肩を縮め、赤い鼻を寄せて唇を男の右手に絡ませる。男が顔を強く沈めるとピエロの腹は涙で濡れた。そう、はじめ女は男から取られ、その後すべての男は女から生まれたのだ。ふたりは互いに骨肉をじっくりと認識し合うように。

砂漠にうずまる時計の針が月の光で輝いている。遠くでは、やぶれたオリフィスから注がれる砂が、まるで白雪のようにきらきらと舞っていた。

hōra XI

「きみのお母さんは月のお姫さまだった」

「月の裏側はどんなだったの?」

「きみの背中のように白く美しかった」

「ママはわたしのこと、なんて?」

「愛している、と」

「ではなぜ遠くに離れるの?」

「それがきみから一番近い場所なのよ、と」

「よくわからない」

「きみのお父さんはお姫さまを追いかけていった」

「パパはわたしのこと、なんて?」

「愛している、と」

「ではなぜいなくなるの?」

「きみの近くに愛する人がもういるだろうから、と」

「ねえ、わたしは天女になれなかった出来損ない?」

「きみはぼくであり、またぼくはきみのものなんだ」

「前にも聞いた。つまんない」

此方はわざとらしく顔を背ける。

「なんべんでも言う。きみが安らぎ落ち着くまで。そうでなければ、ぼくはいつまでも悶え彷徨い続けるだろう」

強く大きな彼方の手は此方の震える肩を摩る。

「泣いてる?」

「涙なんて」此方は寝返りを打って逃げるように彼方の胸に潜り込む。「赤んぼうの時に全部絞りだしてとっくに枯れたわよ」

彼方はしばらく何も言わず此方を抱き、それから親指で此方の目に堪るこぼれ落ちそうな涙をぬぐうと、パパより上手なキスを額に、それから首筋までなぞる。全身が温かく、ふわりと軽い。冬を越え、どこか遠い世界にまで飛んでいってしまいそう。そこはきっと悩みのない庭。傷つかない孤島。静かで穏やかな家。邪魔されない部屋。

「愛も注げばやがて、しおれてしまう」

「ううん、わたしは最初からなんにもないの。あなたに与えられるほども」

此方は外へ飛び出したはじめから何も変わらず、今も奔放な翼をもつ。どれほど求めても、応えられはしない。きっとまた大空を求めて手をほどき、風が雲と共に運び去るのでしょう。

「それでもレリア・パープラタ」と、気にせず彼方は微笑を浮かべ額をぴたりとくっつけ、此方の揺蕩う双眼を、その奥で怯え震える心を、ずっと深くで隠れ惑う魂を覗く。「ぼくはきみを信じる」

「あなたはそんな女をそばに?」

「それでもきみを望む」

「あなたのもとを去るとしても?」

「それでも耐えよう」

「終わらない虚しい循環だとしても?」

「それでも愛は決して滅びない」

「古い言葉よ」

「そう、でも日ごと、繰り返すほかはない。言い古した言葉を古いと思わずに」

彼方は此方の腰に手をまわし、胸に耳を沈める。柔らかく包み込む滑らかな絹、とくんとくんと山間で高鳴る鼓動に彼方は耳を澄まし、肉体を共鳴させ、やがて溶けてゆく。

此方はぎゅっと彼方の髪に鼻を押しつける。爽やかな若草の香りでいっぱいの新緑の草原に降り立ち、陽の光できらきらと輝く朝露を振りまき踊る。ただひとり、自分のためだけの景色に深い充足を感じながら。

「ああ、ぼくは確かに沈黙の愛をこの眼で聞く」

「わたしたちはこうして互いの過ちを誤魔化し合い、慰め合うしかないのよ」

「ただこの一瞬でも、きみに許されるのなら、かまわない」

「お願い、わたしに溺れないで」

「イルカはどれほどの荒波でも泳ぐ術を知っている」

「わたしはむかし、あなたより前にイルカへキスをした。穏やかな海で旅路に祝福を。あなたを待ち続けます、と」

「ゆえに大海原できみの甘い香りを追い続け、ついに見いだした」

「あなたはイルカ?」

「いいや、きみを見つめていた〝かわいい〟あのカカシ」

「カカシ?」

天蓋ベッドでオウムが鳴く。嫌われないかと恥ずかしそうに此方は顔をあげ、きょとんと彼方を見つめた。

「きみに頭を撫でられて気を良くする健気なやつ」と、彼方は自信ありげに両手をぐいとまっすぐ広げる。

「あなたが?」

「うん」

「海を知らないあのカカシさん?」

「そう」

あまりに無垢な彼方の瞳。なるほど確かにカカシのよう。此方は少女に戻ったつもりで下品に吹き出せば彼方も笑い、くすぐり戯れあって、天蓋ベッドが散々揺れる。

「こんなのずるい、ずるいわ」と、ふてくされる此方。

「でも、目まぐるしい舞台でじゅうにぶん演じたさ。騒々しい観客を前に」

「いやよ、ちゃんとして。だいっきらいなカカシさん。初めから、終わりまで」

此方がぷいと顔を横に向けると、彼方は汗で濡れ乱れた此方の髪をかき分け、「では聞いて、レリア・パープラタ」。耳元でどこか聞いた名を吐息とともにささやく。あくまで答えようとしない此方のはじけるほど赤く染まるほおに両手を添え、鋭い顔が此方の目を追いかけて離さない。部屋を満たす万感の静寂は時間ですらも歩みをやめ、ただ一つ、不変の合図を誰もが固唾を飲み待っていた。

そしてついに、ゆったりと心奥まで響く穏やかな低い声で、「愛している」。

完璧に打ち負かされた此方は、愛に囚われ、もはや返事など投げ捨てた。数多くの男女がそうしてきたように彼方と此方は恋のおもむくままに唇を重ね、貪り、燃え尽くされてもなお抱きしめ、なお感じ、なおひとつとなる。激情ある息遣いは此方の理性の堤を超える大波。彼方を迎え入れ、愛情は内にいつまでもほとばしり陶酔し、満たされるのを恐れていた小心に人であること、なにより性を強く認識させる。これからも此方は彼方を求め、彼方は此方を追い、河隔て分かつのだろう。ただこの一幕は、無情な時が与えた束の間の再会また安息とせめてもの言い訳をする。そよ風が揺らいだ手延べガラスの木窓にあたり、かたかたと震えるまでの————。

「もう出かける時間」此方は彼方の腕枕で甘え、夢見心地に言った。「なんて短い休暇なのかしら」

「小石に埋もれた浜辺に波が押し寄せるように、ぼくたちの時も刻々と終わりへ向かって急いでいる」

そう言って此方の手を取り、彼方は優しくキスをした。

「自然が生んだ完璧無比の手本を食い荒らし、時の大鎌に刈り取られずにすむものはなにひとつない——だから行かないと。すぐにわたしの家も飲まれてしまう」

安息の居住地を名残り惜しみつつ後に、階段を降り、屋敷を出る。咲き乱れる純白のバラはまるで雲海を歩くように庭を通り、開け放たれた鉄門を抜け、振り返ればもぬけの殻となった屋敷のかたちは蜃気楼のようにゆらゆらと、やがて音もなく消え去る。

こうして過去となり、なんと虚しく忘れられていく。

しかしわたしたちの詩は残酷な時の手にさからい、希望の日までその素晴らしさを称えるだろう。

「さようなら、わたしのかたち」

hōra XII

一〇度ほど傾いた無窮な地平線とガラス状の地に、のっぺりとペンキを塗りたくったようなコバルトブルーが天に映るナンセンスな世界。

彼女と腕を組み肩を寄り添わせ、あれから何も言わず歩き続けていた。〝あれ〟とはいつの話であるかわからない。そもそも始まりを知らず、言葉を知る誰かの意識の中で無邪気に遊びまわっていただけなのだから。『生まれる』とはそういうものではないだろうか。自分に始まりがあるのを教えてもらわねばならず、多くは名を呼ばれ、すでに存在する世界の作りごと、あの絶え間ない人波に揉まれ、やがて消えゆく刹那に知るもの。賢人は言う。空の空、空の空、いっさいは空である。先にあったことは、また後にもある、先になされたことは、また後にもなされる。日の下には新しいものはない、と。

もちろん厭世を謳っていたのではない。ただ衰弱している彼女の様子を見ていると、それでも隠しながら足を引きずり、みるみる軽くなってゆく肢体をこちらにあずけ、あくまで人のかたちとして歩く姿を見ていると、張り裂けんばかりの胸の内を悟られまいとただ強がり、はぐらかしていただけなのだ。

彼女の望んでいた新しい世界は人がいまだ許されない領域で、禁忌の境界を越えたとき、存在という大きな代償を求めた。それを知ってなお自壊するがまま進み続けている。なぜ気づいてあげられなかったのだろう。厚い黒雲が空を覆うのを眺め、まもなく嵐となるような当然の帰結を。どれだけ言葉を交わしても、抱擁してもキスしてもわからない。ただ苦しみを見る苦しみは辛い。それすらも一時の同情でやはり自分の痛みでしかないというのだろうか、なんて情けない。

「ううん、苦しくなんかないわ」と、彼女はすべて見透かすように言った。「だってあのままでいたら気づけなかったもの。わたしの知らない、あなたのすばらしい一面に」

「ぼくはきみが思うような男ではない。だって」

「お願い、やめて」と、顔をしかめた彼女はすぐにさえぎる。「わたしが大好きな人を傷つけるのを。それに、わたしは今が一番幸せ」

「わからない」

「わかんなくたっていいの。ねえ教えて。ブランコから目を輝かせて飛んだあと、あなたは何を見たのか」

「古い映画を見たんだ」

「どんなの? 良作? それともあなたがため息混じりに吐くいわゆる〝くそ映画〟?」

「とてもよかったさ。今度、映画館で一緒に見ようか」

少女のように目を輝かせる彼女は喜んでうなずき、よりいっそうこちらの腕をぎゅっとつかむ。

「商店街を抜けた先にひっそり建つ、狭くてぼろぼろの貸し切り映画館でしょ。オーナーはとってもおしゃれな老紳士だった」

「そうそう。誰もこないからいいやって、映画館をほっぽって近くの喫茶店でコーヒーをご馳走になったんだ」

「わたしあまりに心配で心配で、そわそわとあなたの足をつついて」

「そのたびにカップが揺れるから、ぼくは落ちついてコーヒーを飲めやしない」

つんとした彼女はわざとらしく膝を当てるので、ごめんと謝るように彼女の髪に鼻を寄せる。

「あそこの喫茶店は待ち合わせの定番になったわね。窓際の席であなたと山盛りのナポリタンを分けたの覚えているかしら」

「きみのフォークはいつもウインナーと玉ねぎを刺し、ぼくはハゲ散らかったスパゲティをリールのようにぐるぐる巻いてた」

「あら、わたしの大嫌いなピーマンをカツラとしてプレゼントしたわ」

「あの赤頭のためにかい? それはありがたいな」

「いえいえ、どういたしまして」

すっかり彼女の調子に乗せられ、思わず肩を揺らしてしまう。

「古い映画の続き。それからどうなったの?」

「雲をつき抜けるとアトモスフィアは色をもっていた。音もなく、言葉もなく、天はどこまでも紺碧で雲は黄金。遠くに虹の輪っかと先には太陽が見えた。あんまりにも美しくて、この手でつかめる気がしたから、自然と両腕は動いたんだ。空中ブランコから飛び出す曲芸師みたいにね」

「……すてき。とっても」

「ぼくにとって世界の色はきみだけだった。ううん、だけだと思っていた」

「もちろんよ。だってそう願ったんですもの。できるだけ余計な色を混ぜたくなかった。本質がそれていく気がしたから。それに匂いも。あなたがわたしを追いかけることにわたしだけが気づくために。いつだってあなたを独り占めするのはわたし」

彼女は笑みを浮かべ、鼻息荒く勝ち誇って言う。

「でも、天には知らない色が、太陽の輝きと一緒にワルツを踊っていた。それできみも知らないきみを本当に理解できる……」

突然、彼女はくず折れた。それで抱えあげ、気にせず彼女をおぶる。そうして彼女の全部を背負ってあげようと。しかし彼女のかたちは雪のように溶け、断片はぽたぽたと地面に滴り落ちていく。

それでも気丈に振る舞う彼女はこちらのうなじに冷たいほおを寄せ、耳もとで「行きましょ」とあくまで急かせる。「理解しようと、の先は? 教えてほしいの、もっともっと。あなたのかたち」

打ち沈む顔をなんとか上げ、思い足取りで前へ、逃げるようにひたすら歩く。

「手でつかみ、光をどうしても届けたかった。そうすれば伝えられるはずだと。けど、できなかった」

「いいえ、できたのよ!」彼女は幾度か咳き込みながらも強い調子で言う。「できたの! なんで……なんでわたしの気持ちを自分だけのものにしようとするの? わかってほしいんじゃなくて分け合いたいだけなの。たった一つしかない小さなクッキーだけれど、それをあなたと半分こしたいだけなの。あなたの口にしたものをわたしも味わいたい。あなたの耳にした風の音をわたしも聞きたい。あなたの目にした素朴な風景をわたしも見たい。あなたの嗅いだ野花の香りをわたしも嗅ぎたいだけなの」

不意に立ち止まる。もう彼女の限界は近づいていたからだ。

「さあついたよ。ここがきみの望んでいた目的地」

初めからどこにも進んではおらず、変わらない景色はいつまでも続いている。だが到着しなければならなかった。彼女を背から降ろすが、立てる力はすでになく、見歩くほどのかたちも残っていない。それでも、横たわる彼女は嬉々と辺りを眺める仕草をしていた。そんな彼女の横に腰を下ろし、ただただ彼女の頭を撫でていた。

「なんて綺麗なの……さわやかな春の匂い、抜けるような青空の映える美しい湖や草花はこんなにいっぱい踊ってる。遠くで切り立った山々は雪化粧をしているわ。ほら見て、あそこに水鳥がたくさん羽ばたいてやってきた。夫婦の若い鹿も遠くで仲良く戯れて。ねえあなた、つぎはわたしここでちゃんとできるかしら?」

「もうじゅうぶんよくやってきたさ。もちろんこれからも」

「よかった」

心配させまいと? いいやそうではない。明らかに彼女は空を焦がれ、震える腕を上げて、ひらひら舞う蝶を捕まえようとさえしていたのだから。まるで週末のピクニックを心から楽しむように。

「こんなに素敵な公園なら、もっと早くあなたを誘えばよかったと思うの」

「そうだね」

「ねえ、もっとそばにいて。ちょっとだけ、寒いから」

彼女の甘えるような呼びかけに応じて、繊細な器を壊さないよう、そっとまたがり覆いかぶさった。

「まだおでこにキスをしないで」

うとうとする彼女は白い手でこちらの顔をいじりだす。

「通り雨、かしら」

「うん、雨だね」

「雨の日、大好き。だっていつ晴れるんだろうってわくわくするの。それに」

「それに?」

「雨音とあなたの声、似ているのよ。だからずっと聞いていられる」

「ぼくはジメジメしてたかい?」

「今頃気づいたの? どろっどろよ」

「そっか」鋭い指摘に思わず苦笑する。

「うそ」と、彼女はこちらの唇に人差し指で触れた。「優しく温かな雨よ」

「雨の日はきみと美術館に行くのがおきまりだった」

「うん。覚えてる? バツじるしの黄色い看板についての考察」

「もちろん。開館時間からずーっとふたりであの難しい作品と真剣に向き合ったんだ」

「閉館まであまりに悩んでついに諦めようと立ち上がったら」

「清掃員のおばさんがひょいって」

彼女はくすくす笑い、ふたりで言葉に言葉を重ねて楽しむ。そう、なにも変わらないはず。

「ブロンズ胸像の辞世の句探し」と、彼女は続け……

「沈黙の音を聞く、ささやきの夜会とか」と、こちらも答える。

「アパートの二階に住むジュリエットは名作よ」

「男女の不気味なやりとりが近所の噂にもなったあの!」

「ねえ、あなたの帰ったあと、ジュリエットは大家さんにすっごく怒られたんですけど」

「キャピレット夫人からアパートの出入り禁止を言い渡されるロメオ」

「ずっと続けていられるわね、わたしたち」

「ああ、そうさ。そうするつもりだったから」

駆け巡る回想に思いあふれて声は震え、だんだんと眉間は中央に寄る。せっかくのピクニックは大雨で台無しだ。

「ぼくはどうしてという言葉の枷に繋がれている。なぜという言葉は影のようにつきまとい、どうすればと迷路でさまよっている。求めているものをどうにか見つけてあげたいのに、きみの宝がどこにあるのかすら、まだわからない」

彼女は「違う」と、ゆっくり首を横に振る。何度も何度も「違うのよ」と。

「わからない、わからないんだ。これほど近くにいても、愛するのがこんなに難しくて、こんなに辛くて、言葉なのか、それともそれ以上の何かが必要なのか、ぼくにはなんにもわからない。なぜうまくいかなくて、なぜ思い通りにならないのか。胸が苦しい、助けてほしい」

「わたしもよ。だからわたしはいつまでもあなたといるため、今ここにいるの。あの時、あなたともうずっといたいって、あなたと話す時間すべて貴重で、つたないやりとりでも楽しくて、あなたはわたしをとても大切にしてくれているのを体いっぱい感じたから、だからこうして時及ばぬ王国で一緒に暮らそうと」

「それを初めに言ってほしかった。そうすれば、きみを知らなければよかったなどと馬鹿げた疑念を心の片隅に抱かず済んだのに」

「そうね、ごめんなさい。これはわたしのわがままなの」

「そう、わがままだ、わがままだよ」と、絞るような声で答える。

なぜか彼女はとても嬉しそうで、おだやかに言った。

「わたしはあなたから愛される幸せを教えてもらえた。でもつい満足して、あなたに甘えすぎて、お家に帰りベッドで目をつぶると涙がこぼれてどうしようもなかった。うずくまり、あといくつあなたの顔を見て、あといくつ話せるだろう、あといくつ笑えるだろう、あといくつふざけられて、あといくつわたしに触れて、あといくつ抱きしめて、あといくつキスしてくれるだろうって。そう考えると怖くて怖くてたまらなかった。輝き溢れた今日が去って明日、絶望的な虚しさに襲われたらどうしようと不安で仕方なかった。たとえどれほどあなたがわたしのそばにいても、失い欠ける恐怖はわたしにとって決して逃れられない命題だった。地球が回っている限り愛もまた有限だって」

「それは違うよ。幸せを逆算してはいけないんだ。もちろん愛情も。きみは間違ってる」

すると彼女は今まで見たことのないほど満ち足りた笑みをこちらに向ける。欠けていた彼女の魂に何かがぴたりとおさまるように。

「わたしね、あなたからその答えをずっと待っていたの。わたしを無条件で受け入れるだけでなく、叱っても欲しかった。身勝手でわがままな女と。それもわたしのかたちだから」

「できないさ。そんなきみが愛おしいのに」

目を閉じて鼻をすり寄せ合うと彼女の吐息に深い安堵を覚え、過ちをすっかり洗い流す。ふたりの居場所は旅の終着点、宇宙の誕生前。なにもないとはどんな色なのだろう。しかし一瞬、そう、ほんの一瞬だけ確かに心象ではない不可知の色、永遠とも呼ばれる神秘の景色を目にした。すぐに濃い霧はあたりに立ち込め、包まれて群青から青紫に染め始める。時は空間を支配しようと猛烈な勢いでやってきたのだ。助かる見込みはもちろん、ない。

「よし」と、新たな決意を胸に彼女を見れば、瞳に美しい水を湛えていた。降りそそいだ雨なのか、湧き出た泉なのかはわからない。それにもう、どちらでもよかった。

「今度はきみを止めるために追いかけよう、どこまでも」

「ありがとう。でもわたしを見つけるのはあなたが考える以上に難しいわよ。だってわたしはあなたの探しそうな場所を隅々まで知っているんですもの。それにわたしはどこにもいないから。ヒントはこうかいのさき」

「航海の?」

「ううん。こ・う・か・い」

彼女らしい言葉に、まとわりつく悲哀を払いのけるほどの大きな笑いで答える。そうだ、あの毎日がやってくるのをふつふつと感じる。朝から晩まで彼女を想い、彼女を探すいきいきとした極地探検の日々を!

「ああ、わかった」まったくの確信に多少の愛惜も交えつつ言う。「ぼくは必ずきみを見いだす」

「うれしい。待っているわ。わたしのあなた」

「ではさっそく始めよう。この絶え間ない宇宙の循環から顔を出したその瞬間に」

やがて男女は影となり、終焉に飲み込まれてゆく。滔々と流れる時が黎明を告げるまで。

そして彼女へふたつの口づけをして挨拶を。

「これらはきみのエピステモロジー。再会を約束する花言葉」

「わたしたちが言葉でじゃれあい、孕んだのよ」

「ではふたりのかわいい子どもだ」

「きっとめんどくさい子ね」

「きみに似て?」

「あなたに、よ」

「かも」

時の涯れで夢も現も見やしない

ひとつだけ、できるのなら

あなたに覚えてほしい

ふたりのかたちを

それまでさあ

おやすみ

ラビ

ア

タ

。

cattleya

Il me reste d’être l’ombre parmi les ombres

D’être cent fois plus ombre que l’ombre

D’être l’ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée.

——デスノスの詩

Chapter 11:『ソネット集 高松雄一訳 岩波文庫』より

cattleyaについて

これは愛・時間・認識・相互作用などをテーマに、数年前書きあげた小説をすべて崩し取捨後、再構築した短編集です。時計の針のように男は追い、女は満たされようと求め、互いにすれ違い、やがて交わり消えてゆきます。

『終末も共に』で「それを初めに言ってほしかった」と、男は言いますが、女を表すカトレアは「これはわたしのわがまま」と、前置きしつつ、「それもわたしのかたち」であると答えます。時折感じる異性と分かち合えない無性な孤独感はこの差異(勿論優劣ではなく)に一因があるのでしょうか。

物語は円環となっていつまでも終わることはありません。十二話にしたのは巡る時間を表し、二周読むと本一冊分、ちょうど一日になるように設定しています。一話目が結末のような気がしますし、二話目の少女カトレアが彼らの言う〝子ども〟なのか、あるいは……

前作『扉のない中庭』と同じ、つじつまあわせはしないよう書きました。ただ『彼方に望める』だけはどうにも苦労して一年ほど悩んでいた記憶があります(偉大な作家エンデやボルヘスの作品に助けをもらいました)。

最後にこの作品をふたりの旧友に捧げます。

心からの敬意と感謝をともに