くゆる朝灯

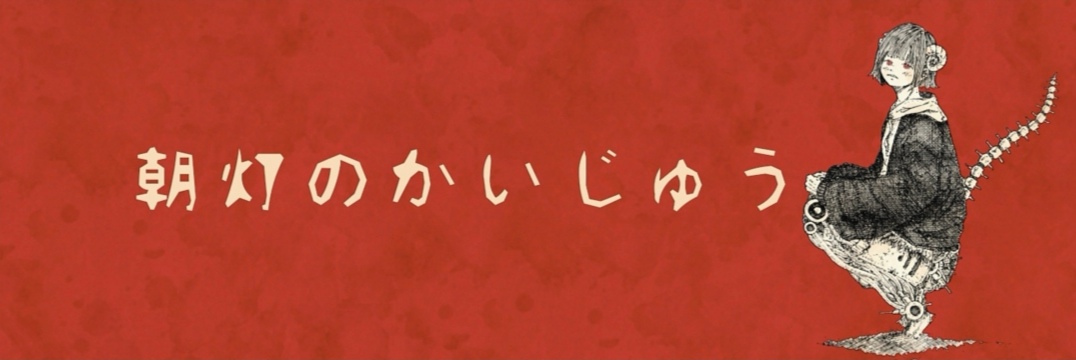

朝灯のかいじゅう 序章

小さな梟は朝灯の周りを飛び廻る。

ぐるんぐるんと毎日忙しく飛び廻る。

昨晩だって小さく光りながら、西の空を飛んでいた。

朝灯はちょうど腹を空かせていたところである。

梟を見るや否やぶるぶると身を震わせて、一瞬間に弾けてそれを食らった。

梟はシャボン玉のように四散して、たちまち朝灯に呑まれゆく。

朝灯はぐんぐん膨れあがった。

鯨の群は逃げ惑う。

あちらこちらへ尾をなびかせて逃げ惑う。

それがてんでんばらばらに飛び回るものだから、たちまちぶつかり合って千切れゆく。

海鼠のような残骸を、朝灯は次々むさぼった。

そうして、ひと息ぼうっと火を吐く。

朝灯はぐんぐん膨れあがった。

目についたものを見境なくごくりごくりと呑み込んで、朝灯は真っ赤に燃え盛る。

この街を、この星をまるごと呑み込んで、僕らの知っていた景色はきっと焦げてなくなる。

そうして、いよいよ朝灯は腹を満たした。

すると今度はぎゅんと小さくなって、弱々しく光りながらうずくまる。

やがて光を失い、朝灯のかいじゅうは白くなって死んだ。

遥か数百億年後の話である。

くゆる朝灯