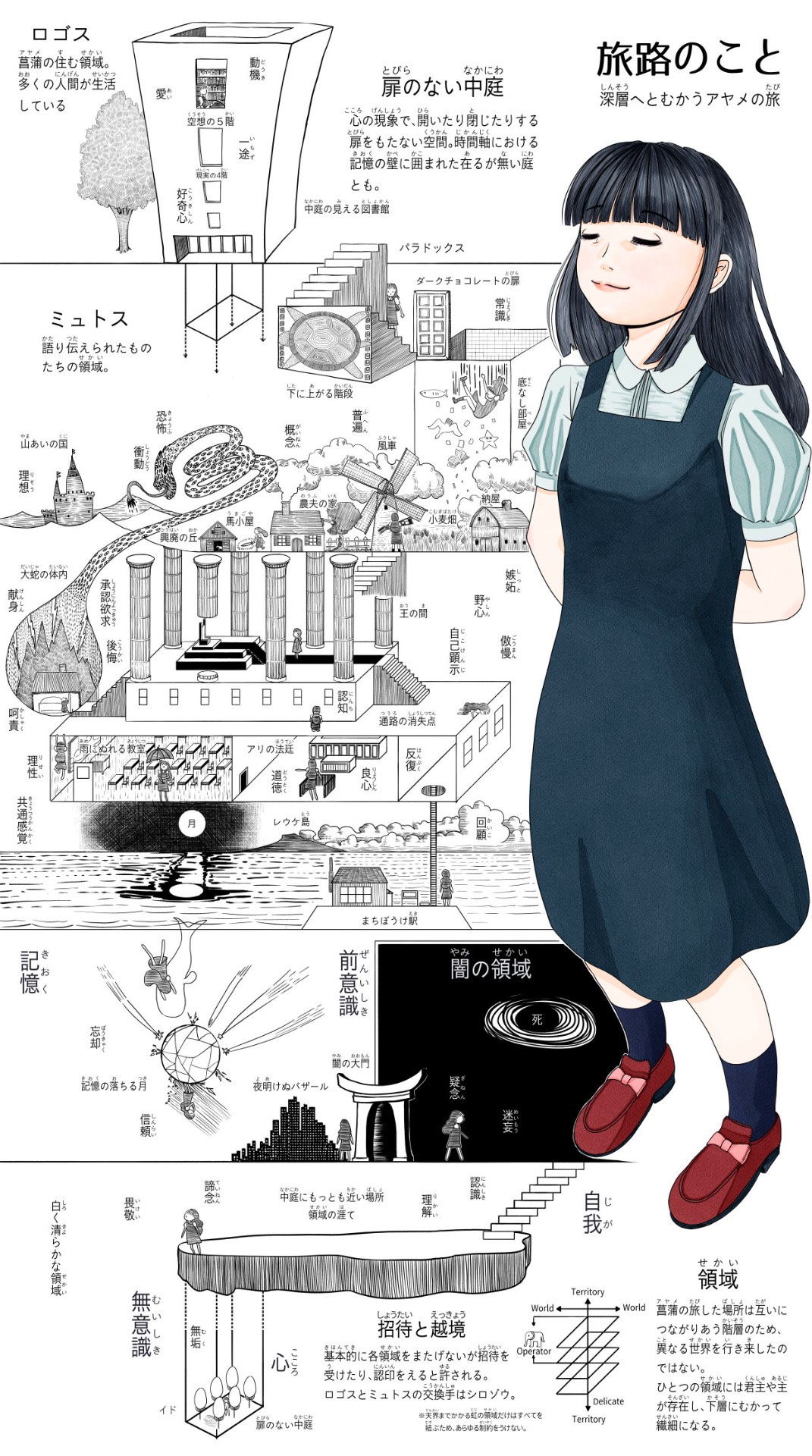

扉のない中庭

サラサフロラ 作

書肆彼方 編

I will give my love an apple without e'er a core,

I will give my love a house without e'er a door,

I will give my love a palace wherein she may be,

And she may unlock it without any key.

My head is the apple without e'er a core,

My mind is the house without e'er a door.

My heart is the palace wherein she may be,

And she may unlock it without any key.

——英国の古い歌

干しわらになった王子さま

一 はじまり

むかしむかし、深い山あいの水鳥たちだけが知る美しい湖のそばに、ひっそりとそびえるお城がありました。まわりの国から知られず、兵士や従者もいない名もなき小国は、いつも手をつないで歩く、仲むつまじい王さまと王妃さまがおさめ、それはそれは優しく、民から父母のように慕われ、みんな楽しく暮らしていました。

王さまと王妃さまには小麦色の髪に青い瞳の元気な男の子がひとりおりまして、王子さまはまいにち、町の子どもたちと一緒に山をかけまわったり、湖でおよいだりして遊ぶのでした。

二 王さまのなぞかけ

晴れたある日の朝。王子さまはヒヨドリのさえずりでぱっちり目をさますと、寝床からとび起きて顔を洗い、パンをほおばりスープをかきこみます。イスをひいて食堂を飛びだそうとするやいなや、父から執務室にくるよう呼びとめられてしまいました。

「ちぇっ」王子さまは舌打ちをして、「父上のようじをさっさとすませて川で葉っぱ流しをしよう。きのうはヘレムの葉っぱがいちばんだったけど、夜にとっておきの舟を思いついたんだ。きょうこそ勝ってやる」と、はやる気もちをおさえ、いそぎ足でむかいました。

湖を一望できる回廊をぬけ、黒ぬりの大きな扉で立ち止まると、かるくせきばらいをしてからコンコンたたき、「王よ、まいりました」。このときだけは父ではなく王だとわきまえておりますので、背すじをピンとのばし、すこしばかり落ちついた声です。

「はいりなさい」

王さまの呼びかけに応じて王子さまは肩をそびやかし、部屋に入りました。

しけた紙のにおいのする執務室は、いかにもむずかしそうな本が本棚にずらりとならべられ、レリーフのほどこされた大きなつくえの上に山とつまれた本は今にもくずれ落ちそうなほどです。

王子さまはすきまからあちらをのぞくと、王さまは考え深げなようすで手紙をしたためています。

——ほかの国と交流はなく、国にあるたったひとつの門をくぐるものすらほとんどいないのに、いったいどこのだれにあてているのだろう——王子さまはふしぎに思いました。

「おまえを呼んだのは」と、王さまは鵞ペンをつくえにおきます。「息子よ。おまえに探してきてほしいものがある」

勇猛で威厳あるライオンのような低い声、先を見通すワシのようにするどいまなざし。王子さまはそんな父が大好きでした。なにより父のような王になりたいと願っていたのです。

「王よ、わたくしになにを探せというのでしょうか」

「うむ。それは、『芯のないりんご』『扉のない家』『鍵のいらない宮殿』を」

王子さまはすこし考えてから、いぶかしげにたずねました。

「わたくしをためすなぞなぞですか?」

「そのようにとってかまわぬ。おまえが山あいの国王としてほんとうにふさわしいのか」

王さまの言葉に王子さまの心はふるえます。

——父はわたしを将来の王として見てくださっていたのか。子どもではなく、りっぱなおとなとして父のきたいにこたえ、民の希望とならねば。

「わが王よ。あなたの目にかなうものをかならずやお見せいたしましょう!」

「おお、よくいってくれた。ではさっそく明日の朝、出発するように」

「おおせのままに!」

王子さまは目をかがやかせ、自信たっぷりにそうこたえると、部屋からでていきました。

いまやもう友だちと遊ぶことなどすっかりわすれて、父からあたえられた試練をのりこえるため、すぐに出立の準備をはじめます。そんな王子さまの背中をながめる王さまと王妃さまは後悔したような、さびしい顔をするのでした。

つぎの朝。雲ひとつない空のもと、王子さまはたくさんの食りょうと水をつめた大きな布袋を荷鞍にのせて白馬にまたがると正門をくぐり、国の外へと旅立ちました。母からはなにかあった時のためにと、赤い宝石つきの金の指輪を首かざりに、父からはひとふりの青い剣を腰に。

「希望をもって国をあとにし、栄光をもってむかえられよう」

威勢のよい声をあげ、王子さまの長い旅がはじまりました。

三 王子さまの旅路

山あいの国をたち、田舎の村からはじまり、街にでてやがて大都市へ。国の外を知らない王子さまにとって、目にうつるすべてのものは新しく、たくさんのことを知りました。世界は広く、故郷はちっぽけなこと。歓待される時もあれば、うとまれる時だってある。美しい景色に目頭を熱くし、みにくい光景に顔をそむける。どしゃぶりの雨に打たれ、ふきつけるつめたい風に体をガタガタふるわせ、なにより、ひとりがどれだけつらいか。洞穴に身を横たえ、広がる紫紺の地平線をながめ、ちらばる星くずの夜空に祖国への思いを馳せました。

「わたしを知るのは旅をともにする白馬だけ」

長い旅の果て、もの知りが住むという話を聞き、荒野にむかいました。そこは陽の光でまっ赤に染まることから血の荒野と呼ばれ、何百年もまえに興亡し、人々からわすれられた都市の廃墟がありました。

遠くに立ちのぼる、ひとすじの白煙を見つけた王子さまは馬をおりてちかづきます。「はじめまして」と、たき火のまえで腰をおろす、ボロをまとった老人に話しかけました。

「わたしは遠くの地からやってきた旅人です。あなたの深い智恵についてうわさを聞いております」

老人はうつむいたまま少年など目もくれず、パチパチとはぜる火に木ぎれをくべます。

「あなたにうかがいたいのです。それは……」

「ここからさらに東……」と、老人は王子さまの言葉をさえぎります。「金色の小麦畑にある白い壁、黒い屋根の風車に知りたいものはあるだろう」

「なぜ、わたしが話すまえにすべてわかるのですか」

「風はどこからふくのか、だれが知りえよう。ただ行くべき先にのみ目をむけよ」

王子さまは老人に感謝をつげ、残りの金と食べ物や水をわたし、こう言いました。

「旅の成功に、どうかあなたの秘密についておしえていただきたい」

「さて、おまえにできるかな」老人はニヤリと笑いました。

東にむかって馬を駆り、しばらくして見わたすかぎり金色の小麦畑に、ぽつりとたつ風車が見えました。老人の言葉のとおり、白い壁に黒い屋根です。まちがいありません、ついに目的地にたどりつき、試練の旅はむくわれたのです。

王子さまの胸は高鳴りました。そう、たしかにこの時までは。

四 東の風車

ゆっくりとまわる大きな羽根のぶきみな姿におののきながら、王子さまは馬をおき、風車の中へ入りました。

ゴオンゴオン……ギギギギー。部屋中、きしむ音やたたく音はやかましく聞こえますが、人の姿はありません。

「老人はこの風車について語ったのだろうか」

王子さまはしんぱいそうに室内をあちこち探し、やがて地下につづく階段を見つけます。階段をおりて閉じられた木扉につきあたり、はずれかけのくすんだ金の把手に手をかけました。蝶番はこすれたにぶい音を鳴らして開き、うす暗い部屋へゆっくりと慎重に進みます。

「ここはなんだろう。麦を備蓄する納屋、あるいは倉庫か……」

ほこりのまうカビくさい部屋を見まわしていると、ばたん! 背後のたたきつけるような音に、なにごとかと思わずふり返ります。

はたといそぎもどりノブに手をかけ、ぐいぐい押したり引いたりしますが、扉はビクともしません。

「だれかむこうから鍵をかけたのか? いや、風でしまり錠はひとりでに……そんなはずは」

ただならぬ空気を肌で感じた直後、背に強烈な気配。自然と右手は腰にさがる剣にふれ、すばやく見返ります。

「だれだ? いるのはわかっている」

しんとした部屋に、ひゅうとかわいた風の音。うっすら灯火はあらわれ、王子さまは呼吸をととのえてから、そろりそろりと進みました。すると灯火は奥にむかって、順に灯ります。

——いったい何者が?——そう疑問に思うやいなや部屋全体はぱっとあかるく照らされます。風車の地下納屋は一転して、てんじょうは高く、中央に石づくりのりっぱな座をかまえる壮麗な王の間にかわっているではありませんか!

立ちつくす王子さまはおどろきと不安を感じながらも、けっしておもてにだしません。どんな時でも静かな威厳をたもつよう父からおしえられていたからです。

「わたしは遠い地から王の命によりつかわされたものである。あなたに聞きたい!」

はりあげた王子さまの声は部屋中にこだまします。

「……なにも……わかっていない……」

ひやりとつめたい風のような男の声。王子さまは形なき姿をとらえようと、するどい眼光で周囲を見ます。

「どこにいるのか!」

「おまえはなにも見えていない。西の国のちいさな王子」

さっきよりもはっきりとした声はあたりにひびきます。

「なぜ、わたしが見えていないというのか?」

だれもいない部屋の中央にある座はスポットライトのようにパッと照らされ、王子さまは目をおおいます。

「なぜならおまえの父は……」

王座にはいつのまにか、金のかんむりをかぶる人のかたちをした黒い影のようなものが、ふてぶてしく腕をくみ、胡坐をかいて王子さまを見おろしていました。

「おまえが邪魔で、早く国から追いだしたかったからだ。できるだけ遠くにな」

王子さまはいらだち、おうへいな黒い影をにらみつけます。そんな王子さまを知ってか、影はあざ笑うように話しをつづけました。

「おまえは今ごろ国中の笑い者だ。なにも知らず放浪している、わらのように中身のないスカスカな王子だと」

「嘘をつくな。父と民はわたしを愛している。わたしをおとしめようというのか」

影は下品な高笑いをして、こう言います。

「ああ、疑いを知らない、なんとあわれでおろかな干しわらの王子! おまえをおとしめてなんになる? むしろ真実をあたえようというのに」

——こんな影になにがわかるのだ——憤然とした王子さまはだまってしまいます。

「いいかよく聞け、干しわらの王子。この世はなによりもまず猜疑であり、史実は下卑でこうかつな支配のくり返しだ」

風の流れをよみとる船乗りのように、感情のゆらぎを冷静につかむ影は、ここぞとばかりに王子さまの耳をなで、軽妙な疑心で王子さまを攻撃します。感じたことのない悪寒、聞こえてくる人々からのクスクスという笑い声——王はわたしをほんとうに認めてくださっていたのだろうか。もしやあいつの言うとおり……そんなまさか。

「おまえは故郷をでたとき、だれからも見送られぬことをおかしいと思わなかったのか?」

「それは……」王子さまは視線をそらします。

「ふん。では国の外はおまえにとって理想であったか」

「良いものも、悪いものもあった」

「否。人はつねに悪を善で覆う。羊の皮をかぶるおおかみのようにな。権力を渇望するおまえの父も、うかれさわぐ愚鈍な民も、良識ある王の皮をかぶり、善良な民の皮をかぶる。しかしまことの顔はだれにもあかさん」

王子さまはスラリと剣をぬき、きっ先を影につきつけます。

「決闘をもうしこむ! おまえはわが王を、祖国を侮辱した」怒気をふくむ王子さまのするどい声。

「笑止! くだらぬ忠義心。だからおまえの頭は干しわらなのだ。剣は名誉でなく恥辱のためにふるうものよ」

「ふざけるな!」

「そして我は」と、影はゆっくり王子をゆびさし、「すでにおまえにもたらした」。

王子さまは身体中に寒気がひしひしとせまるのを感じます。ひたいにつめたい汗がにじみ、歯はガチガチ鳴り、のばした右手と剣も小きざみにふるえます。

「さあおしえてやろう、真実を」と、影はひじかけにどっしりもたれ、ほおづえをつきます。「むかし、おまえの国は我とひとつの契約を結んだ。それは国の安寧と引きかえに王の子ひとり国から追いだすこと。しかし追放する子になにもつたえてはならない。また子は自発的に国をでなければならない。干しわらの王子、おまえのことだ」

王子さまは顔をゆがめ、青い剣をゆっくり鞘におさめます。

「父上……わたしに力を……」

「人はいつも悪を善で覆う。おまえとの約束など、なんの価値がある」

「……わたしの旅は……ああ、こごえてしまうほどに寒い……」

「我のいるこの座を見ろ。血で汚れた白い大理石の玉座を。遠いむかし、領域を統べる強大な王は君臨し、民に裏切られ、滅びた」

王子さまの体はみるみるかわき、干されきったわら束にかわってゆきます。

「干しわらの王子、絶望のうちに座するがよい。眠れぬ王のように」

王子さまは考えるのをやめてしまいました。祖国、父と母、友人、山からふく森のにおいのするここちよい風、つめたくさわやかな川、小鳥のさえずり、きらきらした朝と星いっぱいの夜。王子さまにとって明日はもう楽しみではなくなったのです。すべてのものがつまらなく思えたのですから。

「どうか……どうか、わたしを助けてほしい」

心までカラカラになった王子さまはそうつぶやくと、吸いよせられるように王座の前に立ちつくし、ついには力なくすわってしまいました。干からびた手をだらりとさげ、王の間を見おろしますが、そこにはただ闇しかありません。

「幕は……おりてゆく」

影はいつのまにか消えさっていました。風車はかわらずゴオンゴオンと音を立ててまわっています。ただひとり、干しわらになった王子さまをのこして。

見つからない本と中庭

鏡よ鏡。このおはなしのおしまいはなあに?

女の子の菖蒲は窓のむこうで顔をよせるアヤメにそう問いかけました。

大きなビルの五階にある、こじんまりとした図書館は、お気にいりの居場所です。

赤いくつをぬぎ、いつもの丸いベンチソファにすわり、書棚と書棚にはさまれて、本を読んでいました。

小学校が休みのある日、高学年の菖蒲は濃紺のそでなしワンピースと白いパフスリーブのブラウスを着て、お姉さんといっしょにやってきます。

きょうはどうしても見つけたい本がありました。それは、あかね色の表紙に金の題字で『干しわらになった王子さま』という本です。

「わらにされた王子さまはだれにも助けられず、いきなりおしまいって、なんてへんてこなのかしら。ぬけてるページもあるし、のこりもぜんぶ白紙。それに、王子さまとの約束って……」

菖蒲はそうつぶやいて、つまらなさそうに本を書架にもどしました。けれど、王子さまの本が気になってしかたがありません。それでまったくおかしな物語について宿題の読書感想文でまとめようと考えました。ところが、いくら探しても見つからず、検さくしても受付に聞いても、そんな本はないと言われます。たしかに棚から選んだはずなのに……

じつはもうひとつ、ふしぎな秘密がありました。といっても、それは図書館ではないのかもしれません。でも菖蒲だけは秘密に気づいてしまったのです。それで、こんどは見つからない本を探すより、新しく見つけた秘密のほうが気になってしかたありません。

丸いベンチソファにひざをつき、窓わくに手をかけ、外をじっと見つめる菖蒲に、お姉さんはずんずんちかづきます。

「アヤメ!」お姉さんはおこって言います。「あなたが本を借りたいってきたのに、窓ばっかりながめて。みんなでお昼ごはん食べる約束でしょ。もう帰るわよ!」

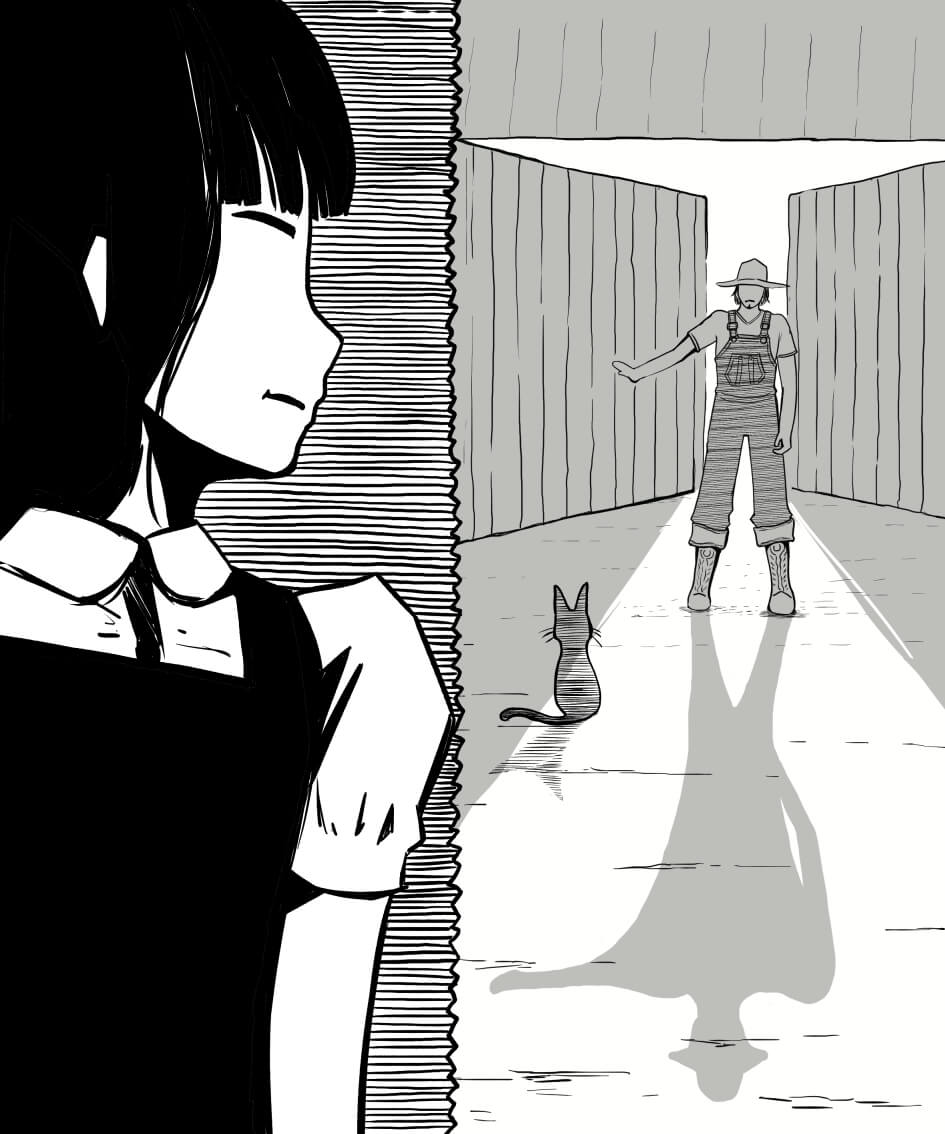

「ねえねえお姉ちゃん、窓をのぞいてみて。あのお庭、扉がどこにもないの」黒い瞳をキラキラかがやかせ、菖蒲はビルの一階にある中庭に目をやります。「なのに、ねえほら! あそこの木のそばに白いぼうしをかぶった人がいるわ。庭のお手いれをしてるのかしら?」

うす暗く青みがかった長方形の中庭は壁にかこまれ、たしかに出入りするための扉はありません。ビルのこちらとあちらの壁にそって赤い実をつけたリンゴの木がそれぞれ三本ずつ、それに庭一面にびっしりとはられた芝生のまん中には白い井戸がありました。庭師がひとりで管理しているのでしょうか、リンゴの木にそれぞれ手をふれます。

「あっ! こっち見た!」

菖蒲は身をのりだし、目を丸くします。はじめて見る人なのに、どこかであったような、なんだかなつかしい気もちがこみあげました。

「どうやって扉のない中庭に入ったのかしら」

しかし、なにも返事はありません。

「お姉ちゃん?」

ふりむくと、うしろにいたお姉さんはこつぜんと姿を消していました。

「もう! ちょっと見てただけじゃない。だまって帰らなくたっていいのに」

長い黒髪をかきあげ、むすっとしながら図書館をでてエレベーターの前に立ちます。ところが、下にむかうボタンをいくらおしてもかごはやってきません。上のボタンもおなじです。エレベーター乗り場ドアの上部にならぶ表示灯も消えています。メンテナンス中なのでしょうか。

「まったく。きょうはついてないことばかりね!」

菖蒲は深いため息をつき、しかたなく内階段にむかいました。

アリ隊列

「おい1051バン! レツをミダすな!」

エレベータ横のおどり場のどこからか、ひそひそばなしが聞こえてきます。

「1049バンがススまないからさ」

「オレはマエにならっている、1050バン」

菖蒲は耳をそばだて、あたりを見まわします。

ザッドドザッドド、ザッドドザ。ザッドドザッドド、ザッドドザ。こびとのような声はリズムあふれる歌へとかわりました。

イッソげ! イッソげ! ジョオウのモトに

スッスめ! スッスめ! ジョオウへレツを

ハタラけ! ハタラけ! ジョオウのために

ハッコべ! ハッコべ! ジョオウにチエを

くり返される歌は菖蒲の足もとから黒えんぴつの点線のように、図書館のほうから内階段の下へとつづいています。

かがんで顔をちかづけてみると、なんとアリの隊列ではありませんか。足なみそろえ、あっちに行ったりこっちに来たり。こんなところでなにをしているのだろうと、菖蒲はだまって観察してみました。すると、おもしろいことがわかりました。アリたちはちいさな紙片をせっせと運んでいたのです。

ハキリアリは葉っぱを切って巣に持ち帰るという話は本で読みましたが、紙を集めるなんて聞いたことはありません。そんなものを運び、いったいなにをするつもりなのでしょう。菖蒲の好奇心の水がめはあふれるほどで、思わず目のまえにいるアリたちに声をかけてしまいます。

「こんにちは、アリさん。わたしはアヤメ。アリさんたちはなぜ紙きれを運んでいるのかしら。巣にもち帰ってなにするの?」

しかしアリたちは菖蒲の言葉など知らんぷりです。それでよけい、アリたちについて知りたくなりました。こんな懸命なのですから、働きアリはよほどの理由があるにちがいありません。

菖蒲は、なにももっていないアリ隊列の先頭を追ってみることにしました。

アリたちのとなりをはって図書館へもどり、貸出カウンターをぬけ、児童書のならぶ書棚にむかって進みます。

「ああああっ!」

菖蒲の目はぱっちり開き、図書館にいるのをすっかりわすれて口からサイレンがもれますが、すぐに手をあてます。でも図書館には人がだれもおらず、注意されたり、ひややかな視線を感じたり、せきばらいされるしんぱいもありません。

菖蒲が声をもらすほどおどろいたのは、そんな規則にがんじがらめのオトナたちにではなく、アリたちの運んでいた紙片がなにかわかったからでした。

なんとアリたちは『干しわらになった王子さま』の本にむらがり、ページをかじってはこまかくしていたのです。菖蒲の眉間にしわがよってきました。ずっと探していた本なのですから、とうぜんでしょう。

「あなたたち、本をこんなにしてダメじゃない!」

菖蒲の怒号もなんのその、工事現場の横をするりとぬけるようにアリの隊列は見むきもしません。それで菖蒲式大型クレーンはガバッと本を取りあげ、こびりついた黒い土砂をぶっきらぼうにふるい落とします。

「おい、ナニをするのだ! ワレワレのシゴトをウバうつもりか」アリは菖蒲の周囲にわらわらと集まり、いっせいに抗議します。「そうだそうだ!」

「ちがうわ。あなたたちはだいじな本をこわそうとしているのよ」

アリたちはそんなの知るか、といわんばかりに自信たっぷりにこうこたえました。

「これはジョオウのメイレイである。ジョオウはカシコくなるため、ホンのカミでマクラをヨウイするようメイじられた。ワレワレのジョオウにサカらうつもりか」

「ええ、そうよ。だれがなんていおうと、まちがえているに決まってる」と、菖蒲はかんかんです。

「本はちぎったり、まくらにするためのものではないもの。それにね、本をまくらにしても賢くならないんですからね」

「ははあ、ワかっていないのはキミのほうだ」と、監督アリは偉そうに言います。

「ワレワレにとって、これがなんであるかがモンダイではなく、ハコぶことがジュウヨウである。それとも、キミはワレワレにメイレイできるケンゲンをモっているのかね?」

「そうだそうだ!」と、ちょっぴり偉そうな作業アリはうしろでさわぎます。

「まあ!」菖蒲はほとほとあきれます。「わかったわ。じゃあ、あなたたちの女王さまにすぐつたえてちょうだい。この本はわたしが借りたかったの。あなたがまくらにしようと考える前からってね」

「だから、ワレワレには『ジョオウにツタえる』というシゴトはナいのだ」きっぱりと言う監督アリ。

「それはワレワレではなくデンタツアリのシゴトだな」と、作業アリ。

「ワレワレワレワレうるさい!」菖蒲はこぶしをワナワナふるわせ、どなりつけます「どうでもいいからさっさと女王につたえてきなさい!」

菖蒲の口からいきおいよく噴出する熱風にアリたちは飛ばされないようはいつくばり、ブルブルふるえ、かたまってしまいますが、ハッとなり、たがいに見つめ、顔をあわせながらひそひそ話しあいます。

「おいおい、なんてこった」

「あのでっかいのはジョオウよりコワいぞ」

「いやいや、ジョオウはあんなカイブツよりずっとヤサしいおカタさ」

「あんなキショウのアラいブシツケカイブツ、ワレワレのアゴだってカナわない」

「はあ?」青筋を立てたカイブツはアリたちを見おろします。

「ショ、ショウチした」

さきほどまでの強気な態度はどこへやら、アリたちは軽くせきばらいをしてから言います。

「ではトクベツにジョオウにツタえよう。しかし、なにが……」

「なぁ、にぃ、がぁ?」菖蒲はゆっくりと力をこめて言います。

「ゼ、ゼ、ゼンイン、イマスグタタタタイキャーク!」

アリたちは怖くてたまらなくなり、紙片を投げすて、雲の子をちらすように逃げさりました。

一匹みだれると、ほかのアリもなにごとかと、整然としていたアリ隊列はめちゃくちゃになり、のこされたのはひとすじの紙片だけになりました。

菖蒲は落ちている王子さまの本をわきにかかえると、腰をまげ、ちぎられた紙片を一枚一枚ていねいにつまんでは本におさめ、図書館をでて、おどり場までもどります。紙片はそこでぷつりととぎれていました。

「よかった」と、菖蒲は首をかしげながらも、ほっとして言いました。「かがんで歩かなくていいのね。でもいつか女王アリに会ったら注意しなきゃ。本をこんなにしてはいけないって」

そんなアリたちとやがて再会するのも知らず、菖蒲は腰をトントン手でたたき、ぐっとのばしてから階段をおりていきました。

下に上がる階段

すみからすみまで探したはずでした。図書館の新刊コーナーで新しい本をかかさず見ていましたし、書架のどこにどんな本があるかもすべておぼえていたほどです。司書のお姉さんに、わたしより知っているとほめられたのはちょっとした自慢でした。

「それなのになんで、見つからなかったのかしら」

菖蒲はボロボロにされた本についてあれやこれや考えていると、ふとおかしな変化に気づきます。

灰色のつめたいコンクリートだった内階段が、いまはまるで古い洋館のような、あたかみのある電球色に照らされ、ざらざらとした乳白色の壁、なめらかな曲線をえがいた木製手すりがついた階段になっているのです。

もしかすると改装したのかもしれませんし、いつもはエレベーターを使っていたので、気にしていなかっただけなのかもしれません。でも、しばらくおりているとこんどは、カサカサ、ノッソリ、ノッソリ、カサカサ、ノッソリ、ノッソリ。

菖蒲が目を下にやるとカメがゆっくりとふみづらを歩いています。カメの足の長さで階段などおりられるのでしょうか。そもそも、なぜこんなところに? 菖蒲はカメをじっくりながめていましたが、地面にへばりつき階段をせっせと進む姿があまりにおかしくて、すわって話しかけることにしました。

「こんにちはカメさん、わたしはアヤメ。あなたはなぜここにいるのかしら?」

カメはピタリと止まり(もっとも、うごいているようにも見えませんけど)首をにゅうっとだして、ねむたそうな目をこちらにむけます。

菖蒲はカメがのんびりやさんであるのをよく知っていましたので、こたえを待ちました。

するとカメの口はゆっくりひらき、とてもちいさな声で話しはじめます。

「かのじょは……いたずらずきなのだ……わたしは……いたずらに……つきあっている」

菖蒲はあたりを見まわし、首をかしげます。

「あの、ここにはだれもいませんよ」

するとカメはふたたび階段のほうに頭をゆっくりともどします。『かのじょのいたずら』とはなにか、とても気になりますが、のんびりなカメと話していたら明日になってしまうでしょう。

「さようなら、カメさん。わたしかえらないと」

菖蒲はあふれる好奇心を胸にしまい、立ちあがってカメに手をふり、わかれました。

「きっとどこかで待っているお友だちがいるのね。ふふっ、いつになったら会えるのかしら!」

くすりと笑い、しばらくいくと、カサカサ、ノッソリノッソリ。またカメです。

しかもさきほどのカメとそっくりで、やはり階段をおりようと歩いているではありませんか。さきほど歩いていたカメの彼女かもしれない、と菖蒲は思います。

「こんにちは、カメさん。上であなたを探しているカメさんがいましたよ」

するとカメは菖蒲にむかってのんびりと頭をのばし、じいっと見つめ、ゆっくり話しはじめます。

「かのじょは……いたずらずきなのだ……わたしは……いたずらに……つきあっている」

「あなた、もしかしてさっきのカメさん?」

カメはそっぽむいて、なにもこたえてくれません。

菖蒲はまたわかれをつげて階段をおりましたが、おなじカメはいて、トコトコぐるぐる、トコトコぐるぐる、いくら階段を下へ下へと進んでも、カメと出会います。まるでいつまでもカメに追いつけないアキレスのように、菖蒲がどれだけがんばってもカメより先に階段をおりられないのです。

それでこんどは階段をのぼってみましたが、やはりカメのいるおどり場についてしまいます。

階段を上がったり下がったり、下がったり上がったり。菖蒲は目がまわり、ヘトヘトになって、ついにカメのそばにドスンとすわりこんでしまいました。

ここは何階で、階段を下がっているか、はたまた上がっているのか、カメに聞きますが、あのこたえしか返ってきません。しかたがなく菖蒲はほおづえをついて、しばらく考えてみました。

まず彼女とはいったいだれなのでしょう。

「かのじょのいたずらにつきあっている、ということはカメさんはいま、そのいたずらをされているわけよね」

菖蒲はあたりを見まわします。

「でも、わたしにはかのじょが見えないわ。じゃあカメさんがされているいたずらとはなにかしら」

こちょこちょ、ぺんぺん、なでなで、ぐりぐり……思いあたるいたずらを考えてみますが、カメはなにもされていません。いたずらさえわかればきっと彼女が何者なのかわかるはずなのに。菖蒲はカメと一緒にのんびりと考えます。なにかヒントはあるでしょうか。

「そっか!」

菖蒲の大きな声が階段中にこだまします。

「かのじょはわたしにもいたずらをしていたのよ。だっていくら階段を下がっても上がっても、カメさんのいる階にもどってしまうんですもの。だから、かのじょは階段そのもののことね!」

そう、菖蒲はカメと彼女のいたずら、つまり下に上がり、上に下がる階段につきあわされていたのです。いたずら好きの彼女は、やってくる人をそうしてこまらせていたのです。もちろん、だれも喜ばないので、階段にちかづく人はだれもいなくなってしまいました——カメをのぞいて。カメにはいくらでも時間がありましたし、このいたずらには相性ピッタリだったのです。のんびり屋のカメは、いたずら好きの階段にアリアドネという女の子の名前をつけてあげました。それでカメは彼女と言ったのです。アリアドネは名前をつけられて、とても喜びました。そのかわりにひとつだけ、カメと約束しました。もういたずらをしない、と。

「アリアドネは約束をやぶって、わたしにいたずらをしたの?」

するとカメは首を横にふり、菖蒲が手にしているあかね色の本をポンポンたたきました。

「これ? なぜこの本が関係あるのかしら」

こんどはゆっくりとカメは階段の下をさしました。

階下のおどり場の壁には、さきほどまでなかったカカオたっぷり板チョコのような扉があります。アリアドネは菖蒲に進まなければならない、道しるべの赤い糸をたらしてあげたのです。

「もしかして、わたしが行くの?」

カメは、はっきりそうだとうなずきましたので、菖蒲は立ちあがり、扉にむかいます。

「うんわかった。ありがとう、とても楽しかったわ」

菖蒲はカメとアリアドネに手をふり、はがれかかった金メッキのノブをまわし、扉をそおっと開けます。さきは暗くてなにも見えません。おそるおそる部屋に足をふみいれると、菖蒲の体はあっというまに闇の中へすいこまれてしまいました。なんと床がすっぽりぬけていたのです。ダークチョコレートの扉が菖蒲をぱくりと飲みこんで喉を鳴らし、閉じてなくなります。

そんなようすをじいっとながめているのかいないのか、カメはカサカサ、ノッソリノッソリ歩きだしました。彼女のいたずらにつきあうために。

底なし部屋

もし、ここがあかるい部屋だったなら菖蒲はどんなにかこわい思いをしたでしょう。でも室内はまっ暗、いつまでたっても着地しないので、まるでういているように思えました。

「これなら空からおっこちるのも、海底にしずむのだっておなじね」

あっけらかんとしていますが、ひとつ悲しいことに、せっかく見つけた王子さまの本をすべり落としてしまいました。働きアリのやぶった紙片はひらひらと舞いちり、のこったページもするするほどけ、底なし部屋のずっと下で星のようにちかちかとかがやきます。

「まあ、なんてきれいなのかしら。宇宙旅行をしているみたい」

菖蒲はうれしくなって『ちいさな星の歌』を口ずさみました。

ティンクル ティンクル、ちいさな星よ

あなたはだあれ?

世界よりずっと、ずうっと遠く

夜空にちらばるダイアモンドみたい

ピカピカ太陽はさってゆき

あかりがみんな眠るとき

ちいさなあなたはキラキラと

一晩中わたしをてらしてる

ティンクル ティンクル、ちいさな瞳よ

あなたはなんてステキなの

歌いながら手足をばたばたさせたり、すいすいおよいでみたり。そんな姿があまりにおかしくて、おなかをかかえ、笑います。すると魚のむれは菖蒲にちかづいてきて、まわりをぐるぐるかこみ、こうたずねました。

「ねえねえ、なにがそんなに楽しいんだい?」

「こんにちは! 魚さんたち」と、菖蒲は大きな声であいさつをします。「はじめまして、わたしの名前はアヤメ。この部屋がなにかを調べていたの。だけどなんだかおもしろくなってきちゃった。ここが空か海か宇宙なのか、どれもしっくりこないんですもの」

「どうだろう、そんなの考えたことないや」魚たちは尾びれをぶんぶんふります。「でもぼくたちがおよげるってことは、ぜったいに海だね」

「なるほど。でも下を見て。星がかがやいているの。海に星はあるのかしら?」

「なんと!」魚たちは菖蒲のさすほうをいっせいにのぞくと、たいへんおどろきます。「これは知らなかった。もしかして深海に住むものたちだろうか。なあみんな、たしかめにいこうじゃないか」

そう言うと竜巻のようにぐるぐるまわる魚たちは、光る底にいきおいよくむかい、菖蒲は魚たちに、ばいばいと手をふりました。

だれもいなくなると、つぎに翼をぐんとのばしたわたり鳥のむれがV字編隊で菖蒲にちかづきます。

「ねえねえ、なにがそんなに楽しいんだい?」

「こんにちは! 鳥さんたち」と、菖蒲は大きな声であいさつをします。「はじめまして、わたしの名前はアヤメ。この部屋がなにかを調べていたの。だけどなんだかおもしろくなってきちゃった。ここが空か海か宇宙なのか、どれもしっくりこないんですもの」

「どうだろう、そんなの考えたことないや」わたり鳥たちは翼をパタパタはばたかせます。「でもぼくたちが飛べるってことは、ぜったいに空だね」

「なるほど。でも下を見て。星がかがやいているの。地上に星はあるのかしら?」

「あれは街のあかりさ」鳥たちは口ばしをゆらして笑います。「夜間飛行でよく見かけるもの」

「じゃあ、あちらを見て」と、菖蒲はあおむけになって上をさします。「ほら、なんにもないわ。もしここが夜空なら満天の星がちらばっているはずよ」

「なんと!」わたり鳥たちはたいへんおどろきます。「これは知らなかった。ひょっとするとあつい雲で見えないのかもしれない。よおしみんな、たしかめにいこう」

先頭の鳥が翼を広げてふわりと上昇し、つづいて前から順にわたり鳥たちは上方の闇へと消え、菖蒲は鳥たちに、ばいばいと手をふりました。

だれもいなくなると、こんどは流れ星が光のつぶをパラパラまきながら菖蒲のところにやってきて、こうたずねます。

「ねえねえ、なにがそんなに楽しいんだい?」

「こんにちは! 流れ星さん」と、菖蒲は大きな声であいさつをします。「はじめまして、わたしの名前はアヤメ。この部屋がなにかを調べていたの。だけどなんだかおもしろくなってきちゃった。ここが空か海か宇宙なのか、どれもしっくりこないんですもの」

「どうだろう、そんなの考えたことないや」流れ星はくるくる光の尾を引きます。「でもぼくが飛んでいるってことは、ぜったいに宇宙だね」

「なるほど。でも下に星がかがやいているのに上はまっ暗なの。宇宙はどちらにも星があるはずよ」

「いいやアヤメ、宇宙には星もかがやけない、常闇があるんだ」

菖蒲はそうかそうかとうなずいて、「流れ星さんの言うとおり、ここが宇宙なら、わたしは止まっているはずよね。わたしはなぜ下に落ちているのかしら?」

「なんと!」流れ星はたいへんおどろきます。

「それは知らなかった。アヤメがどこに落ちているのか、ぼくが見てみよう!」

菖蒲はかがやく底へ消えてゆく流れ星に、ばいばいと手をふりました。

ついに魚たちも、わたり鳥たちも、流れ星もみんないなくなって、菖蒲はぽつんとひとり、底なし部屋についてじっくり考えてみることにしました。

りんごはなぜ木から地面に落ちるのでしょう。雨はどうして雲から地上にふってくるのでしょう。そして、この部屋で本を手ばなしたとき、なんで菖蒲と本は落ちたのでしょうか。

「そもそも落ちているのかしら?」

菖蒲はずっと、暗い部屋でリンゴや雨のように落下しているとばかり思っていました。もちろん、本は下に落ちましたし、菖蒲もそれを見たのです。でも魚や、わたり鳥のむれも、流れ星ですら自分たちが落ちていると、言いませんでした。

「ここは空や海や宇宙であって、そうではない部屋ってことかな」

つまり、海にしずんでいるのでも、空から落ちているのでも、宇宙をただよっているのでもありませんが、魚がおよぎ、鳥は飛び、星も流れるというわけです。

「そっか、引かれているのね!」

ついにひらめきました。菖蒲は見えない力に強くひっぱられていたのです。でも、いったいなにからでしょう? その答えはすぐにわかりました。『干しわらになった王子さま』の本です。底なし部屋でほうり投げたとき、ちらばってきらめく星となり、菖蒲を招待していたのです。ぜひこっちにきてほしい、と。それがなぜかはもうすこしあとで知ることになります。

底なし部屋のからくりを知った菖蒲は、ためらわず星にむかって両手をさしのべ、本の招待を喜んで受けました。星にひかれるまま、白い光は菖蒲をつつみこみ、あまりのまぶしさに目を閉じてしまいました。

——————

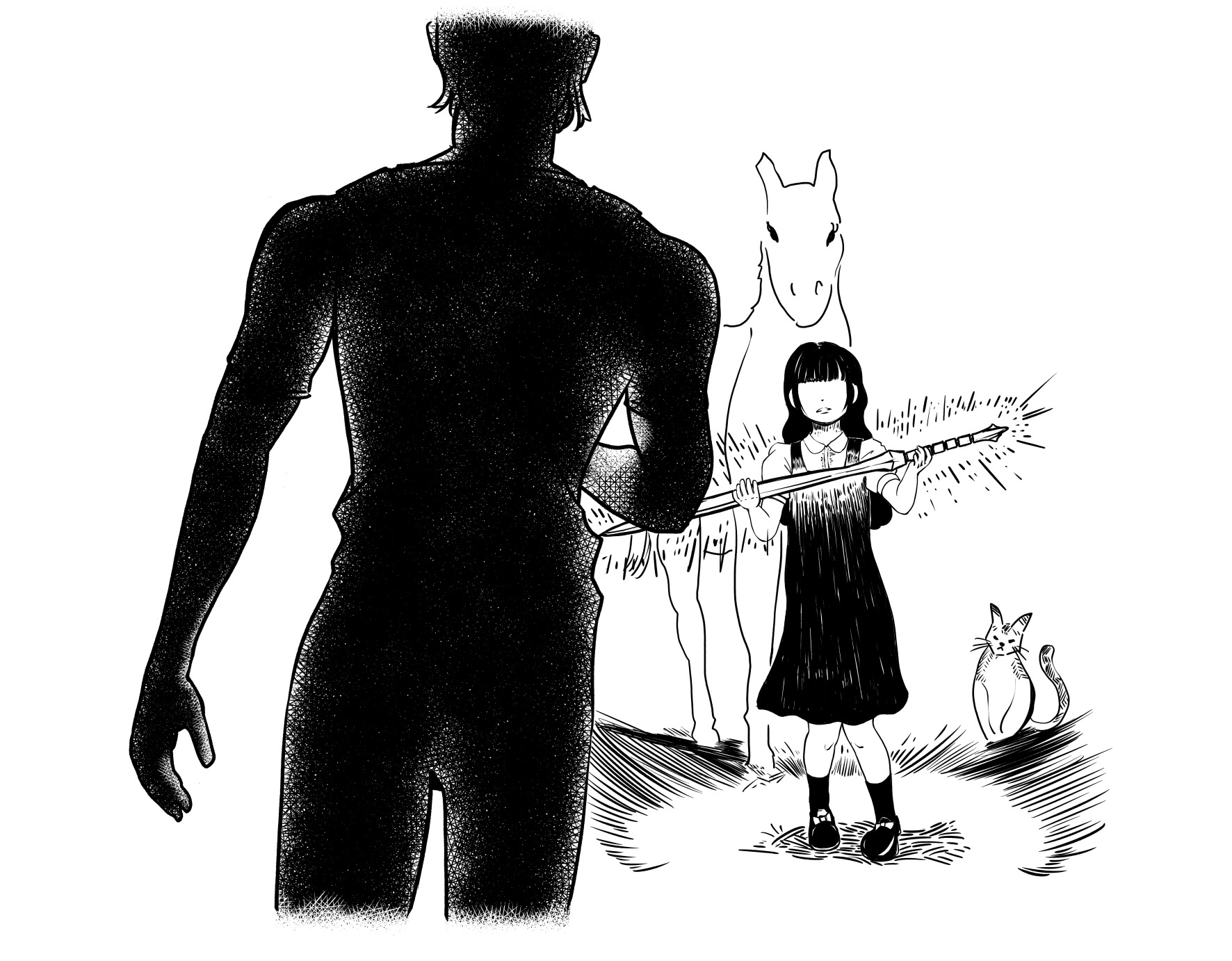

ガサガサかわいた音を立て、やわらかいものにしずむと体がチクチクして麦わらぼうしのにおいがします。ほそくて黄色いストローをかきわけ、ひょっこり顔をだすと、わら束がたくさんつんでありました。

「ここは、どこ?」

菖蒲はなにがおきたのかわからず、しばらくぼーっとしますが、遠くのほうでゴトンゴトンという音が聞こえましたので、上方についた半開きの窓から外をながめます。

青空の下には金色の麦畑が一面に広がり、遠くでは建物についた大きな羽根が風をうけてまわっていました。

「風車だ!」

菖蒲は干しわらの王子さまの世界にやってきたのだとすぐにわかりました。胸はドキドキと高鳴ります。ここが本の世界だから、だけではありません。

なんと、干しわらの王子さまをおしりでふんづけていたのです。

キジ三毛のネコ

たくさんあるふくろからアタリを一回で引けるでしょうか。たとえば、いろんな味のキャンディーにひとつだけキャラメルがまざっていて、どれもまったくおなじつつみだとしたなら、どのように探しあてますか。もちろん、ひとつずつ開けてみるしかありません。

でも、菖蒲は山とつまれたおなじわら束から王子さまを一目で気づき当てたのです。なんでだろうと思うかもしれません。きっと菖蒲にもこたえられないでしょう。ただ胸がドキドキして、これは王子さまだとおしえているようでした。

ひとつ疑問がわきます。わら束に変えられた王子さまは、風車の地下室にある王座にすわっていたはずなのに、なぜ菖蒲のそばにいるのでしょうか?

「それは農夫がひろい、ここに投げていったからさ」

「だれ?」

菖蒲はどこからか聞こえる声に返事をします。

「こっちだよこっち」

広い納屋をあちこち見ると、正面の大きな両扉のそば、くま手を背にキジ三毛のネコがちょこんとすわっていました。

菖蒲はネコのそばにちかづこうと、つまれたわら山からおりようとしますが、なかなかうまく足をかけられず、きゃあと声をあげ、ずるずる落ちてしまいます。

「なあ、お嬢ちゃん。もうすこし静かにしてくれにゃいと。あいつが物音に気づいてやってきたらどうするんだ」

「ごめんなさい。わらの上を歩くのがこんなにむずかしいだなんて思わなかったの」

やれやれとキジ三毛ネコはため息をつきます。

「まあいい。それよりあのわらについてだ。お嬢ちゃん、あれがにゃにかわかるのか?」

「もしかして、あなたも王子さまだって知っているの?」

「あの小僧は王子だったのか」キジ三毛ネコはニヤリと口を広げます。「オレが風車でネズミを追いかけていたとき……」

キジ三毛ネコは白馬にのった王子さまが風車に入るのを見かけましたが、けっきょく、もどってくることはありませんでした。

「しばらくして黒い大蛇は風車から飛びだし、いきおいよく西にむかって消えたんだ」

おそらく王子さまと対峙した影だろうと菖蒲は考えます。

「ここの畑の農夫は風車の地下で青い剣と赤い宝石の首かざりをかけたわら束を見つけ、大喜びしていた。ごうつくばりにゃ農夫め。白馬もすべて自分のものにし、町で売りさばいて金にするつもりだぜ」

それを聞いた菖蒲はひとつ思いつきました。王子さまの帰りを待つ白馬に話しを聞けば、干しわらの王子さまについて、もっと知ることができるでしょう。

しかしキジ三毛ネコの言うとおりなら、いそがなければなりません。

「白馬さんはどこにいるのかしら。助けてあげないと」

「まあおちつけ。すぐに売ろうってわけじゃあにゃい」あわてる菖蒲にキジ三毛ネコは言います。

「馬は風車のちょうど裏手、農夫の家のすぐそばにある馬小屋につながれてる。にゃわで固くしばられてるからかんたんにはほどけにゃいぜ。青色の剣を使うといい。切れ味がいいからハサミがわりにちょうどいい、と農夫は喜んでた。剣は寝室にあるはずさ」

「わかったわ」キジ三毛ネコの話を聞いて、菖蒲はほっと胸をなでおろします。「でも、なんでわたしにいろいろとおしえてくれるの? あなたは農夫さんの飼いネコなんでしょ?」

「にゃにおバカな! オレはあんなやつに飼われちゃいにゃいぜ」キジ三毛ネコは不機嫌そうに目を横にそらします。「ただ白馬にかりがあるだけさ。大蛇はオレを……いや、まわりにあるものすべてのみつくそうとした。必死に逃げたが追いつかれ、もうおしまいかとあきらめかけた時、白馬はオレを口にくわえ、助けてくれたのさ」

「そうだったのね」と、菖蒲はキジ三毛ネコの黒い首輪にふれます。

キジ三毛ネコは首をぶるぶるふるわせ、すっくと立ちあがり、菖蒲のまわりを歩きだしました。

「そもそもあいつと契約したのがまちがいだった……」

キジ三毛ネコによると、農夫と仕事の契約を結んだのがはじまりでした。この土地にいるネズミを一〇〇〇匹退治するまでの条件で宿と食事を提供する、という内容です。しかし『退治するまで』という文言にまんまとだまされました。つまりネズミをすべて退治しなければ、農夫から自由にはなれない、というわけです。なんと農夫はキジ三毛ネコと契約を結んですぐ、ネズミ捕りをそこらじゅうに置きはじめます。これではいつまでたっても退治できません。

「旅ネコのオレは気ままに生きるのが好きにゃんだ。おなじにゃわばりをまいにちウロウロするようにゃやつらとはちがう」

キジ三毛ネコは立ち止まり、うらめしそうにつづけます。

「ここもすぐでるつもりだった。にゃのにあのいじわる農夫はだましやがった! はじめっからここでずっと働かせるためのわにゃだったんだ」

「にゃんてひどい人にゃのかしら!」と、菖蒲はネコみたいにまゆをしかめます。

「それでお嬢ちゃんにひとつたのみがある」キジ三毛ネコはじっとりした目つきで菖蒲をのぞきこみます。「あいつは寝室のどっかに、オレとかわした契約書をかくしたはずにゃんだ。それをもってきてほしい。あいつの目をぬすみ、にゃんどか探したが、どうにも見つからにゃかった。あの契約書さえ捨ててしまえば自由ににゃれるんだが」

「うん。さがしてみる」菖蒲は頭をたてに大きくふりました。

ちょうどその時、キジ三毛ネコの両耳はピクピクうごきます。

「まずい、あいつだ。かくれろ!」

ぎゅっぎゅと砂利をふみしめる足音が納屋の外からこちらにちかづき、やがてピタリとやみ、大きな両扉がゆっくり開きます。

菖蒲はおどろきあわてて、飛びこむようにつんであるわら束の影にかくれ、口に手をおしあてます。

「おいキジ三毛!」荒々しい男の声がします。「昼飯の時間だ。とっととこい!」

鼻からもれる息ですら聞こえてしまいそうな重苦しい沈黙。

「にゃ、にゃあ」

キジ三毛ネコのへたな鳴き声に笑いをこらえながら、菖蒲は農夫を見ようと、正面をそっとのぞきます。こちらにのびる人影を頭からたどり、扉の前にはウェスタンブーツにデニムのオーバーオールと白シャツ、麦わら帽子をかぶった、いかにもたくましい口ひげの男がどっしりかまえています。

菖蒲は口に手をあて肩をすくめます。

「おくれたらめしはないと思え!」と、大男は扉を乱暴にたたきつけ、でていきました。

「さぁて家にもどるとするか!」キジ三毛ネコは大きな声で言います。「あいつは昼飯がすんだらオレをつれて小麦を売りに馬車で街へでかけるだろう。そうすれば家にはだれもいにゃくなる。玄関はカギがかかっているが、二階の窓はいつでもあけっぱにゃしでたすかるぜ。しかし泥棒がそばの木をのぼってこにゃいかしんぱいだよ。まあ夕方、暗くなるまえにもどるからいいか!」

それからキジ三毛ネコは農夫のあとを追い、扉のすきまから走りさりました。

納屋にひとりのこされた菖蒲は王子さまのそばにもどると、計画をアヤメと話します。菖蒲ひとり会議のはじまりです。

「まず王子さまをここからださなきゃ。だって、ほかのわら束と一緒にもっていかれたらたいへんよ」

「いい考え。でも、どこにかくせばいいのかしら」

そこらへんにほっぽって、だれかに盗まれたらいけませんし、動物にでもバラバラにされたらたいへんです。話し合いの結果、風車の地下にしました。きっとあそこに王子さまをもとの姿にもどすための手がかりがあると思ったからです。

「つぎに農夫さんの家のそばにある木をのぼって、二階の窓から寝室へ」

「青色の剣とキジ三毛さんの契約書を探す」

菖蒲はのぼり棒が得意でしたので、木のぼりだって問題ありません。

「それから馬小屋で、つかまった白馬さんをたすける」

「うん、これでよし!」

菖蒲のひとり会議は万事うまくいきました。もちろん、頭の中ではいつだって順調に進むものです。菖蒲はまんぞくそうにひじをついて寝そべり、足をバタバタさせて窓の外をながめ、かんぺきな計画を実行する時を待ちつづけました。

菖蒲の計画

昼さがり、キジ三毛ネコの言うとおり、風車のむこうから荷馬車はでていきました。

菖蒲は見のがすまいと目で追いますが、まだ行動は起こしません。わすれものを思いだして引き返した農夫とかち合いでもしたら計画は水のあわです。もちろん失敗などゆるされませんので、できるだけ慎重に行動します。

馬車がだんだんちいさく、地平線のかなたに消えたのを見て、あせらずゆっくり、「いち、にぃ、さん……」六十までかぞえてから、それ今だと納屋の扉をおしあけました。

どこまでも広がる新しい世界。ここちよい風はささっとふき、菖蒲の長い髪をゆらします。目をつむり、空気をいっぱいにすいこめば、どこか知らない異国のかおりを体いっぱいに感じます。

人生をかえてしまう物語がはじまる前兆。おさえきれない高揚を胸に目を大きくひらき、回転する大きな羽根にむかって、王子さまをかかえ、小麦畑の中へ走りだしました。

小麦畑をぬけると大きな黒い風車がどんとかまえています。羽根の音はまるでうなり声、さっき見た農夫がうでをくみ、計画をじゃまするため、立ちはだかっているように見えて菖蒲はたじろぎます。しかし、のんびりできる時間はすこしもありません。王子さまのため、ちいさなドン・キホーテは勇敢に風車へ突進しました。

風車の中は時計のように木製の歯車が複雑にからみあい、こすれるにぶい音、テンポよい打音でさわぎたっています。

「たしか本には地下につづく階段を探したとあったわ」

しかし、いくら見まわしても階段など、どこにもありません。

「探しまわった、ということは王子さまはすぐに見つけられなかった……つまり、かくし階段だったのよ!」

菖蒲はよつんばいになって木のゆかを一まいずつ指でなぞります。すると一か所だけ、ゆか板に金色の回転把手がうめこまれています。しめた、と金ぞくのつめをひっくり返し、四角く切りぬかれた板を持ちあげると、うす暗い地下へとつづく階段を見つけます。おりた先にはゆるく閉じた木製の古い扉からヒューヒューとすきま風がふきぬけていました。

「本に書かれたとおりね」

扉のむこうは風車の地下室とは思えない、オレンジ色のともしびがいくつもゆらゆらゆれる壮麗な王の間でした。いまはなき強国の歴史の針はポッキリおれ、つもるほこりが長い時を知らせます。部屋の両わきにはいくつもの巨大な支柱がならび、中央ひなだんの頂点にすえられた玉座は天じょうからふりそそぐ光をあび、空位のまま、こちらをむいていました。

「まっていて。すぐにもどるから」と、菖蒲は王子さまを玉座にのこします。

さいしょの任務をぶじに終え、外でふうっと一息つき、すぐつぎの計画にうつります。風車の裏手にまわると、よく手入れされた庭のさきにわらぶき屋根の家、となりには馬小屋が見えました。

菖蒲は門をくぐり、色とりどりの花がさきこぼれる庭を足早にぬけて、家によりそうブナの木で立ち止まります。それからくつとくつ下をぬいで木の根もとにかくしてから、うねる木にしがみつき、ぐいぐいのぼります。屋根裏の窓にせりでた太い木の枝を毛虫のようにくねくねとつたって進み、窓に手をかけようとしたとき、思わず地面を見てしまい、あまりの高さにめまいがします。

「やすんでるひまはないのよ、アヤメ」

菖蒲は下をのぞかないよう顔をあげて呼吸をととのえ、ゆっくり腕をのばすと、なんとか窓はこちらに開きます。

「だいじょうぶ、わたしは飛べる。だいじょうぶ、わたしはあっちに飛べる……」

そう言い聞かせ、太い枝に手をあててふるえる腰をあげ、こずえに足をつけます。

「鳥のように飛べる、チョウチョのようにまうのよ……!」

ケムシはサナギに、そしてチョウとなってはばたくように菖蒲はいきおいよく窓に飛びうつります。

木の枝はたわんでバサバサ葉をちらし、ヒバリもなにごとかと空へ逃げていきました。

そして、どすんと重いものがぶつかるにぶい音。

「いったぁぁい!」

屋根裏部屋からほこりがもくもくとけむりのようにあがり、斜光でかがやきます。

「アヤメチョウ……ちゃくりく……しっぱい」

菖蒲は赤くなったおでこを手でおさえ、ふらふらと天じょうの低い屋根裏をおります。

かまどや壁にぶら下がる鍋におたま、きれいに整とんされた食器棚のある台所にでると勝手口、居間そしてべつの部屋につながるろうかにわかれています。菖蒲はまよわずろうかをとおり、サニタリールームをすぎて扉につきあたります。

扉の把手に手をかけると菖蒲の胸はうずきます。人の家にだまって入るのはわるいことですし、部屋となればなおさらです。もしも知らない人に寝室をいじられたら、と考えはじめると、よけいに心は痛みます。でもここで引き返せば王子さまを助けられませんし、キジ三毛ネコもあのままです。

小声で「ごめんなさい」と言い、把手をまわしました。

広い部屋には大きなベッドにつくえと棚、刺しゅうの入ったレースのカーテンから陽の光がうっすら差しこみ、よくみがかれたマホガニー製のつくえのそばに両刃の青い剣が立てかけられていました。

「なんてきれいなのかしら……」

剣を手にすると片手で持ちあげられるほどに軽く、美しい透明な深青のガラスはあざやかな青緑に色をかえます。ふしぎなことに剣から手をはなすと剣はもとの青色にもどります。

菖蒲は計画を思いだし、キジ三毛ネコの交わした契約書を探そうと部屋を見まわします。

ところで計画というものはたいてい思いどおりにいかないもので、その時どきでなんとかしたり、あきらめたりするものです。菖蒲もできるだけうまくいくよう努力しますが、どうにもできない、やっかいな問題にあたってしまいます。

契約書のありか

王子さまの剣はすぐにわかりましたが、キジ三毛ネコの契約書はどのようなものか知りません。紙に書いたのか、それともほかのなにかでしょうか。

「キジ三毛さんにちゃんと聞いておくべきだったわ」

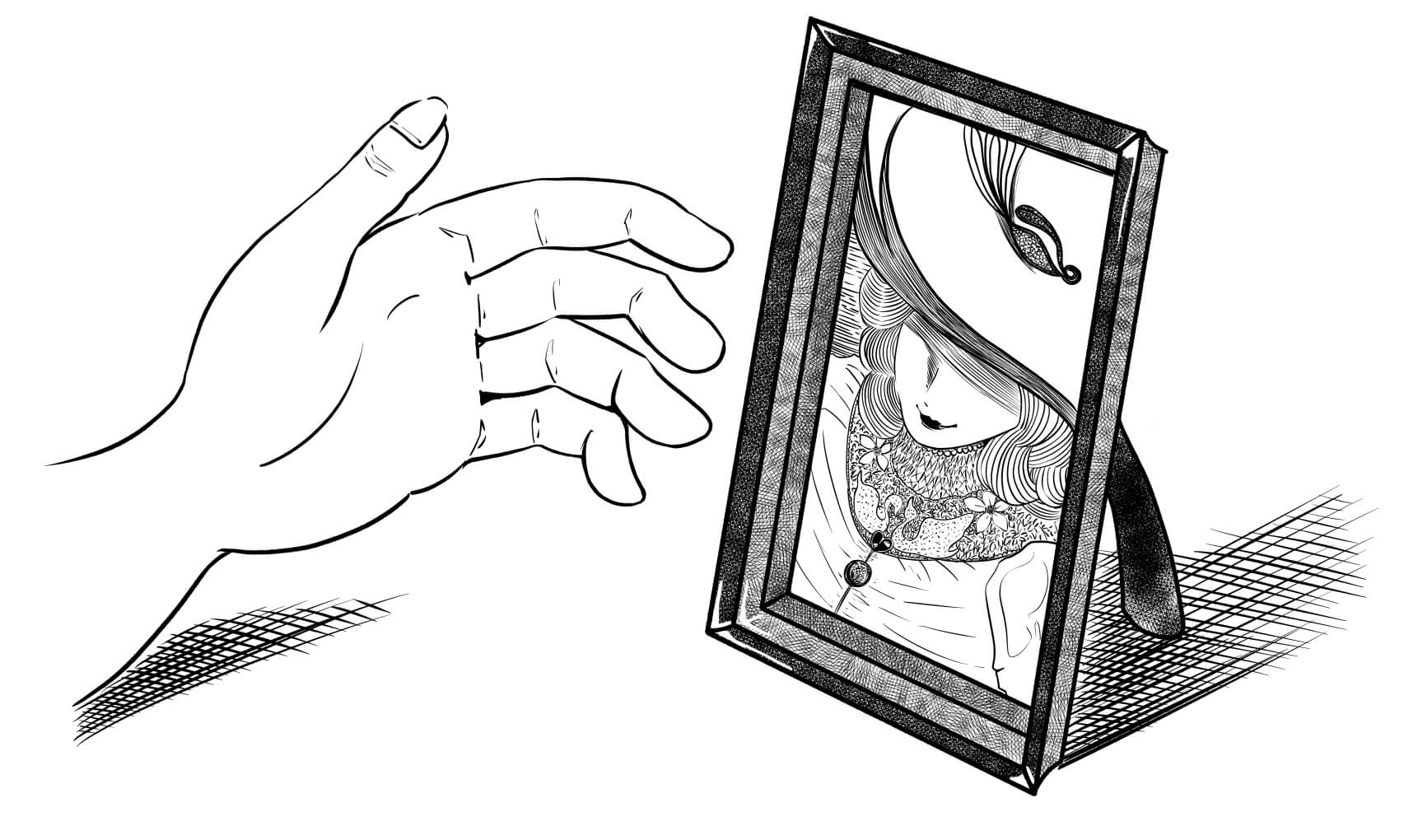

菖蒲はうらめしく思いながら、つくえの引きだしに手をかけた時、卓上にかざられたポストカード立てが目にとまります。真ちゅうの額の中では白いキャペリンハットをかぶった金髪の女が笑みをうかべています。

「この人どこかで……」

引きだしを開けても何通かの手紙だけで契約書らしい紙はなく、奥までのぞいてもからっぽですし棚にもありません。もしやキジ三毛ネコのかんちがいなのか、まさか探す部屋をまちがえたのか。時間だけは過ぎ、みるみる陽はかたむいてゆきます。

「どこにあるのかしら。アヤメ、おちついて探すの。きっとあるはず。どこかにおきわすれてしまった自転車のカギとおなじよ」

たった一枚の契約書を探すだけなのに、計画が進まないもどかしさを感じながら、そわそわと部屋中を行ったり来たり、引きだしを開けたり閉めたりをくりかえします。

するととつぜん、外から車輪のこすれる音が聞こえました。窓をのぞくと農夫が乗る荷馬車が見えます。

「ええっ! もう帰ってきたの?」

なんて最悪のタイミングでしょう! 部屋からでれば農夫と鉢あわせになります。菖蒲はあわてて隠れる場所を探します。棚は小さすぎて入れませんし、つくえの下ではおしり丸見えです。ベッドの中もふとんをめくられたらおしまいでしょう。

農夫の足音はずんずんと寝室にちかづいてきます。

「あぁぁぁ、まってまってまって!」あちこちに首をふりながら、あわてふためく菖蒲。

ガチャガチャガチャ。把手は小きざみにふるえ、ついに扉が開きます。大きな足はゆか板をきしませ一歩また一歩と窓ぎわへ、真ちゅうの額があるつくえの前で止まり、「ただいま」と、農夫のさびしそうな声が聞こえ、すぐにでていきました。

静まり返った部屋で菖蒲はゆかに頭をつけ、大きなため息をもらします。

でもいったいどこに隠れたのしょう?

それはベッドの下です!

農夫が部屋に入る、もうすんでのところで、すべりこむようにもぐりこんだのです。

しかし菖蒲の計画はまたたくまにくずれさりました。ベッドの下から身動きが取れなくなってしまったからです。契約書をあきらめ、青い剣だけを持ちだそうにも、いつここから脱出すればよいのでしょう。農夫が家の外か屋根裏、それとも勝手口や居間にいる時に? そもそもいまどこにいるのかわかりません。もし窓の外からのぞいていたら……いくら計画をねり直しても、菖蒲の計算機は最悪な結果をはじきだします。

あれこれなやんでいるうちに寝室は暗くなり、出口の見えない不安はどんどん高まります。いっそ農夫の前に姿をあらわし、わけを話そうかとも考えましたが、強欲な農夫に鎖でつながれ、どこかに売りとばされるのではと考え、身がすくみます。菖蒲はうつぶしたまま、なにもできず、ついに夜をむかえてしまいました。

好機は深夜におとずれます。農夫はランプを手に、ふたたび寝室へやってきて、部屋全体をうっすら照らします。菖蒲は耳を立て、つくえにむかう足を目で追います。

「おやすみ、リリィ」農夫は真ちゅうの額にあいさつをして灯りをふき消します。

ベッドのきしむ音を聞いた菖蒲は大胆な計画をひらめきました。農夫がベッドで寝ている時、青い剣をこっそり持ちだそうと考えたのです!

菖蒲は農夫がぐっすり眠るのを待ちます。またたくまに過ぎた時間がこんどはゆっくりと、じれったく感じました。

農夫はベッドの上で、その下で菖蒲がウツボのように横たわるおかしな夜はさらに深まり、いまか、まだか、そわそわしていると、やがて大きな寝息が聞こえます。

さあ計画の再開です。菖蒲は音を立てないようベッドの下からもぞもぞはいでて息をころし、そおっと顔をあげます。ふとんにしずみ、ぐっすり寝ている農夫を見た菖蒲はひざをつき、そろそろと青い剣にちかよります。カーテンからもれる月の光をあびた剣は、まるで宇宙をかためた深い紺色のようで、つかむとあざやかな青緑にかがやきます。

「んっんん」と、顔に手をあて、うめく農夫。

菖蒲は剣から手をはなし、さっとゆかにふせます。農夫は寝がえりをうちますが、起きてはいません。

ところが立てかけた剣はバランスをくずし、すべるように倒れます。菖蒲は目をむいて、とっさに手をのばし———!

夜風は麦をこすり、窓ガラスにあたってカタカタ鳴らします。

ぎゅっと目をつぶり、息を止め、くちびるをかみ、ふるえる腕をのばして剣を支える菖蒲。

部屋中に聞こえそうなほど鼓動は脈打ち、片目ずつ開き、そおっと立ちあがり、ベッドをのぞくと農夫は……寝ています。

菖蒲は肩をなでおろし、ふたたび剣を手に、すり足で扉にちかづきます。

(お願い、どうか起きないで!)

頭の中で何度そう唱えたでしょう。かくれんぼや鬼ごっこ、学習発表会に合唱コンクール。できるかぎり思いうかべても、これほど緊張したことはありません。

菖蒲は息のつまる思いで寝室をぬけだしました。

しんとした戸外は丸い月が空にぷかりとうかび、小麦畑をやさしくてらしています。菖蒲は木の根もとに隠しておいたくつとくつ下を取り、いそいで馬小屋へむかいます。

干し草のにおいでみたされた馬小屋の奥には美しい白金の毛なみの馬が菖蒲を見つめていました。

「はじめまして、お嬢さま」白馬の高く澄んだ声。

そばにはギロリと目を光らせたキジ三毛ネコもいました。

「ごめんなさい、キジ三毛ネコさん。あなたのほしがっていた契約書は見つからなかったの」

キジ三毛ネコはぷいっと顔をそむけ、菖蒲はきまりわるそうに白馬にちかづきます。

「はじめまして、白馬さん。あなたに聞きたいことがあります」

「わたくしも、お嬢さまにお話ししなければなりません」

「オレもまぜてもらおうか」背後から男の低い声。

菖蒲の顔からみるみる血の気が引いていきます。おそるおそるふりむくと、寝ているはずの農夫が目の前に立っているではありませんか! 菖蒲は言葉をうしない、青い剣を両腕で強く抱きしめたまま、かたまってしまいます。

菖蒲の計画はすべて失敗におわりました。

農夫たちの秘密

しょうじきに話し、あやまらなければ。

おびえる菖蒲は剣をわたそうと農夫によろよろちかづきます。

「けっして剣を手からはなしてはなりません!」

白馬は菖蒲を制止します。

「で、でもわたし、剣をぬすんだから……」

「いいや、あの白い馬の言うとおりに」

農夫はおだやかに言います。

「わたしはきみが家にいるのを知っていたんだ」

「ど、どういうことですか?」とまどう菖蒲。

農夫はにこりと笑い、「そこにいるネコがきみをだましたんだよ」。

「だましたにゃんてネコ聞きのわるい!」

「そんな、ひどいわ」菖蒲はまゆをしかめます。

「ごめんよ、お嬢ちゃん」キジ三毛ネコは悲しそうに言います。

ひとつだけわかりました。ここにいるみんなはすべて知っていましたが、菖蒲はおどらされていたのです。納屋でじっと待ち、木の上から家にしのびこんで契約書を探し、きゅうくつなベッドの下で恐怖にふるえ、やっとここまで来たのに。計画をめちゃくちゃにされてばかばかしくなり、菖蒲は腹がたってきました。

「なんなのよ、もう!」

「お嬢さま、どうかおゆるしください」白馬は菖蒲をなぐさめるように言います。「すべては闇に気づかれないためなのです。闇はあらゆるものを監視しています」

闇とは干しわらになった王子さまと対峙した黒い影だと白馬は説明します。自由自在にその姿を変えるため、つかみどころがなく、霧のように世界にたちこめているのです。

「青い剣はお嬢さまの手にある時だけ、とくべつな力で闇から守ります。その証拠に剣をごらんなさい」

菖蒲の手にある王子さまの剣は青緑にかがやいています。

「わたくしの主人である王子は言いました。「おまえのもとにかならず娘がやってくるだろう。その子に剣をわたしておくれ」と。それがお嬢さま、あなたなのです」

「それなら、はじめから言ってくれればいいのに」菖蒲はほおをふくらませます。

「できればそうしたかった」と、農夫は言います。「でも王子のいう女の子はどこからやって来るのか、どんな顔なのか、まったくわからなかった。それに、わたしたちの味方になるかどうかも試すひつようがある。しかも闇に気づかれないようにね。だからいじわるしようとたくらんだわけではないんだ」

「だ、か、らぁ、オレはごうよくにゃ農夫にだまされた、あわれにゃネコってわけ!」キジ三毛ネコは鼻息をあらくして言います。「それに肉球印の契約書はちゃあんと寝室にあったんだぜ。ポストカード立ての裏に、ね」

「ええっ」菖蒲はあきれたように言いました。

「きみが約束と秘密を守るかどうか試してみたら、わたしたちが思っていたよりもずっとすてきな女の子だったんだ」と、農夫は言います。「それにしても寝室に入ったら、だれもいなくてあわてたよ。まさか夜中にベッドの下からでてくるなんて」

「ほんとうに、どうしていいかわからなかったんですもの!」

菖蒲の顔はまっ赤にそまり、みんなくすくす笑います。

すこしだけ、ほっとした菖蒲は図書館からやってきたこと、本に招待されて納屋に落ちてきたことをかくさず話しました。

「なるほど。わたしたちの領域のものではないのか」農夫は口ひげに手をあてます。

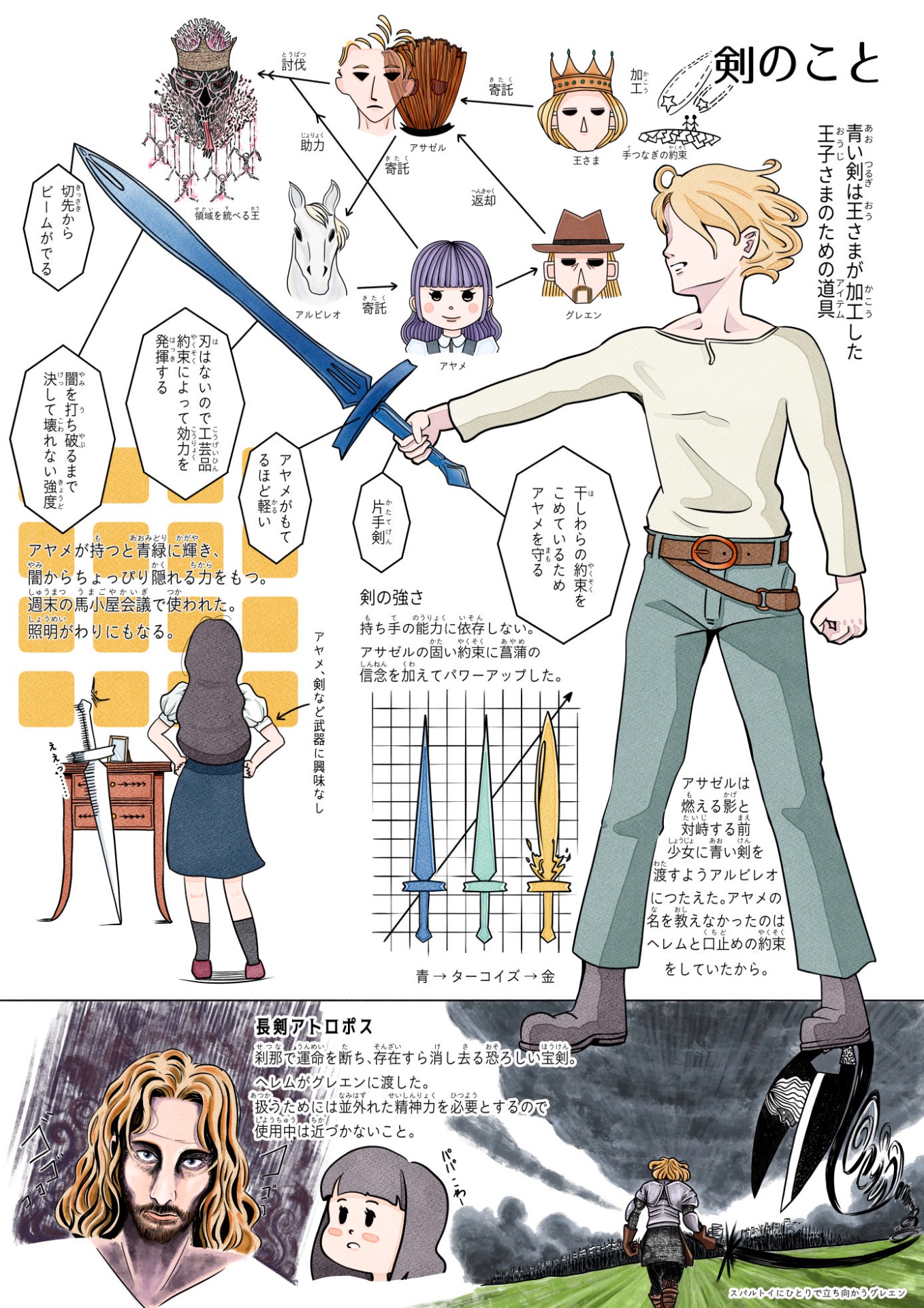

「お嬢さまには理解しがたいかもしれません」と、白馬は言います。「わたくしたちの領域で約束は力をもっています。重い約束ほど力は強く、約束を守らなければ大きな代償がともないます。王子の剣の力も約束によるもの」

「そうだったのね。でも、だれの約束なのかしら」

「ちょっと待った」農夫は用心深げにあたりを見まわします。「夜ふけに長居は危険だ。つづきはまた明日にしよう」

農夫は手まねきをし、みんなちいさく輪になって集まります。

「いいか、よく聞くんだ。これから闇に気づかれないよう、ひと芝居うつ。女の子は白馬を助けようとするが農夫に見つかり家につれこまれ、おどしつけ、ここで働く契約を結ばせる、という台本だ。剣をこちらにわたしたらすぐ開演する」

みんなこくりとうなずきます。

菖蒲が農夫に青い剣をさしだそうとした時、みんなは菖蒲の前にならびます。

「わたくしの名はアルビレオ。王子につかえる馬です」と、白馬のアルビレオはおじぎします。

「おれのにゃはモルト。山あいの国の王につかえる伝達役のネコさ」と、キジ三毛ネコのモルトはおじぎします。

「わたしの名はグレエン。山あいの国の王につかえる風車の監視役です」と、農夫のグレエンはおじぎします。

みんなの名前を知ると菖蒲の胸はふわっとあたたかくなり、勇気もわいてきました。

菖蒲は目をかがやかせ、仲間たちにこう言いました。

「わたしは王子さまに招待されたアヤメです」

観客のいない芝居

お芝居はじつにみごとなものでした。もし観客がいたなら立ちあがり、万雷の拍手をおくったにちがいありません。

「どうかおゆるしくださいませ!」

泣きじゃくる少女役のアヤメ。

「げっへっへ。こーんにゃところにいやしたぜ、だんにゃ」

うらぎり役のモルト。

「この契約書にサインしろ。さもなきゃ町で売りとばしちまうからな!」

強欲な農夫役のグレエンはアヤメのうでをつかみ、居間に引っぱります。

「なんでもいたします、どうかおたすけください、ご主人さまぁ!」

「にゃんでもするとは、いい度胸してやがるぜぇ!」

迫真の演技にテーブルで顔をあわせると、みんなうつむき、肩をふるわせます。闇が監視しているといっても気配はなく、まるで観客のいない劇場で本番さながら歌いおどるプリマドンナのようだったからです。こんな真夜中に、みんなでいったいなにをしているのでしょう。あまりにもおかしくて笑いをこらえきれません。

契約書を結ぶ場面までひととおり演じ、農夫はウツボの住むらしい、うわさの寝室で寝るようアヤメに命令しました。

「いいか! もし逃げたりなんかしたら、ただではすまさんぞ。モルト、こいつを見はってろ!」

グレエンは寝室からでていき、菖蒲はしょんぼりベッドにもぐります。毛布とふんわりしたまくらからはモクレンのいいにおいがします。

「ねえモルト、ここはグレエンのベッドでしょ……」

「アヤメ、あいつのことは気にすんにゃ。あしたからはいそがしくにゃる。早く寝ろ」

そばでぐるりとまるまったモルトは目をつぶります。

「うん……ありがとう」

探していた本を女王に運ぶアリや下に上がる階段のアリアドネとカメ、底なし部屋に落ちれば魚やわたり鳥に流れ星。干しわらの王子さまのもとにやってきて、お芝居までしています。おどろくような物語に興奮しっぱなしの菖蒲は、まだまだ起きていたかったのですが、目を閉じると深い眠りに落ちていきました。

つぎの朝。やわらかな太陽の光は早く起きてと菖蒲の顔をなでます。大きなあくびをしてからカーテンを引き、窓の戸をいっぱいに開くと、さわやかな風がすうっとふきぬけ、菖蒲の髪はさらさらなびきます。

「やっぱり夢じゃないんだ……なんてセリフ、ぜったいに言わないわ。だって、夢でもそうでなくっとも、すてきなお話しはいつまでも見ていたいもの」

菖蒲は体を思いきりのばし、青空を雲といっしょに丸ごとすいこみました。

「アヤメ、あいつからの伝言だ。「風呂をわかしておいた。そこに新しい服も置いてある。着がえたら庭にこい」」

モルトはそう言ってあいさつもせず、外へ走り去ってしまいました。

「そっか、おしば……」菖蒲はすぐ口に手をあてます。

ラベンダーの香るサニタリールームは花がらのトルコタイルでいろどられ、真ちゅう蛇口のついた洗面台と奥のバスルームには白くてなめらかな卵型のバスタブが見えます。

「まあ、なんてすてきなのかしら」菖蒲は声をあげ、すぐに服をぬぎ、色とりどりの花をうかべた湯につかります。「ああ、ジャスミンのいいにおい。人生最高のお風呂ね」

おりかさなるふわふわのタオルを広げ、ぬれた体をふいて服を着がえ、軽やかな足どりで庭にむかいました。

庭の四つ辻のちょうどまんなかに立つガゼボでグレエンとモルトは待っていました。ダマスク織りのテーブルリネンがしかれた丸テーブルには焼きたてのパンと野菜スープ、プレートにはオムレツとサラダ、ピンクのティーポットまでならべてあります。

つばの広い白いぼうしをかぶり、レースのワンピースの菖蒲はくるりとまわり、グレエンはやさしい農夫の顔になります。

「服ぴったりでよかった。ぼうしはすこし大きいかな」

モルトは大きなせきばらいをします。

グレエンはすっと立ちあがり、菖蒲のイスを引きます。

「ありがと……」

グレエンは大きなせきばらいをします。

モルトは笑いながら、「ふたりともダメだにゃあ。芝居をわすれ……」

菖蒲とグレエンは大きなせきばらいをしました。

「アヤメにはこの庭の手入れをしてもらう」

おいしい朝食とお茶をしかめっつらで楽しんでいると、グレエンは言いました。

「わたしにできるかしら」

「もちろんできるさ。リリィのだいじにしていた庭だからね」

そう言ってグレエンは庭の草花について話し、菖蒲は図書館で草花の図鑑やガーデニングの本を思いだしながら聞いていました。

「ご主人さま、むこうの畑はなにもしないのですか?」

菖蒲は遠く納屋のまわりに広がる小麦畑を見て言います。

「ああ、あそこは……うん、気にしなくていい」

「そうですか」

すぐにも収穫できそうな、たわわにみのる小麦を気にしなくていいだなんて。菖蒲はすこしふしぎに思いました。

「それよりアヤメ! はやくメシ食べて庭いじりしよう! チョウチョ追いかけて穴ほりするんだ」

「ねえお仕事なのよ、モルト」

「そうさ、ネコの仕事はいつものんびりいそがしいもんなんだ」モルトは自信たっぷりに言いました。

夕食後、農夫は白馬が脱走していないか、馬小屋の見まわりをするよう菖蒲に命令します。農具にまぎれた青い剣をさりげなく手に持つとみんな集まり、馬小屋会議の始まりです。

「むかし、ひとつの大きな国がありました」と、アルビレオは語ります。「それは領域を統べるほど強大な王国で、王の支配により雲にまでとどくほど高い建物が林立し、たくさんの人を速く運ぶ乗り物、どこでも話せるべんりな機械など、生活を豊かにする技術はまたたくまに進歩をとげました。ただ不信という種もまきました。ちいさな疑いは根を広げ、やがてゆがんだ芽をだします。それぞれ正しいと思う話に花が咲き、たくさんの正義の実を生みました。すると都市には城壁が、家には何重ものカギがかけられるようになりました」

「そのような時、わたしたちの祖先はある秘密を知り、だれも知らない山あいにうつり住むようになりました」と、グレエンは言います。

「ある秘密とはなんですか?」

「王国の繁栄には裏がありました。領域を統べる王は闇、つまり影と手をくんでいたのです。しかし長くはつづかなかった」

「たったひとつの嘘から平和はうしなわれ、領域全土に荒廃をもたらす大きな戦争がおきました。この領域の栄枯盛衰の歴史です」と、アルビレオは言います。

「オレの国もその戦争でなくなったんだ」モルトは悲しげに言いました。「約束が力をもったのはそれからさ」

菖蒲はモルトを抱えあげてほおをよせ、『干しわらになった王子さま』の話しをみんなに聞かせました。

「なるほど、そんなことが……」グレエンはすこし考え、言います。「わたしが風車の地下に行った時は、倉庫に赤い指輪をかけたわら束と青い剣しかなかった」

「でも王子さまを置いてきたのは、たしかにお城の王座よ」と、菖蒲は言います。

「おそらく」グレエンはあごに手をあてます。「王子がわらになったのはアヤメさま、あなたと関係あるのかもしれません」

「会ったことも、話したこともないのに?」菖蒲はおどろきます。

「きのう、約束の力について話しましたね」と、アルビレオは言います。「青い剣はアヤメさまが手にするととくべつな力を発揮しました。つまり、王子はアヤメさまをまじえた大きな約束をだれかとしたのではないでしょうか。それでわらとなった」

「そっか」と、モルトはあいづちを打ちます。「だからアヤメさまだけオレたちの行けない王の間に行ける、というわけか」

「わたし、王子さまをもどす方法なんて知らないわ」菖蒲はうつむきます。「それに王子さまはなぜわたしを知っていたのかしら」

「知らないといえば、ひとつ気になるんだ」グレエンはモルトを見て言います。「王子の友人でヘレムなんて名の子ども、山あいの国にいたか?」

興廃の丘

さいしょの馬小屋会議から数ヶ月が過ぎた朝。

ひだつきのエプロンドレス姿の菖蒲は、ブリキじょうろを手につるバラのアーチをくぐり、庭のアガパンサスにあいさつをします。

ひとつひとつ名前をつけたパンジーに水をやり、ガゼボのそばでさわやかに香るお気にいりのギンバイカとおどり、ペパーミントをつんでハーブティーにします。食事の準備に家のおそうじ、服の洗たくまで大いそがしです。

観客のいない芝居は好評上演中で、菖蒲はものわかりのよい召使いとして主人からとても信頼され、モルトやアルビレオと仲よしになります。

馬小屋会議は週に一度、日曜日の夜に開かれました。しかし王子さまをもどす方法がわからず、闇を打ちやぶるための作戦を立てられないため会議は平行線のままです。

あれから菖蒲は風車にいきませんでした。闇に気づかれるかもしれませんし、グレエンのそばがいちばん安全だと考えたからです。いっぽう風車は大きな時計がチックタクと時をきざむように、風のない日も仕事を休まずまわりつづけていました。

家事を終えた菖蒲はアフタヌーン・ティーにみんなを呼ぶため、畑へむかいます。

「ご主人さま、お茶の時間です」

グレエンとモルトは城塞で見張りをする戦士のようにするどい顔で目をこらし、空に流れる雲を見つめていました。

「お天気、かわりそうですか?」菖蒲も額に手をあて空をあおぎます。

「よし!」グレエンはパチンパチンと大きく手をたたき、「いつもよくはたらくアヤメへのごほうびに、日曜日はとっておきのピクニックにでかけよう」。

「まあ、とっておき! なんてすてきな言葉なの!」菖蒲はうれしそうにはしゃぎます。

闇に襲われるかもしれないと菖蒲は家のまわりしか自由に歩けませんでした。でもほんとうは小麦畑のむこうがどうなっているのか、知りたいと思っていました。

ピクニック前日の夜。あまりのわくわくに菖蒲の目はぱっちり開いて、まっ暗な天じょうをいつまでもうつしていました。

「ねえ知ってる? たのしみはたのしみにしている時がいちばんたのしいのよ、アヤメ」

もうひとりのアヤメは寝てしまったのでしょうか、部屋は静まり、そばで丸まっているモルトのかすかな寝息まで聞こえそうです。青白い月明かりはレースのカーテンをぬけてゆかに窓の陰影をぼんやりえがき、ときおりゆらゆらとすきま風にゆられ、光と影がワルツをおどっているようでした。

菖蒲は頭を起こして過ぎてしまった今日を思いめぐらしていると、コツンコツン。だれか窓をたたいたのか、それとも小石でもあたったのでしょうか。菖蒲はモルトを起こさないようにそっとベッドからはなれ、そばにかけたカーディガンをはおり、戸を開けて外をのぞきます。夜空をくりぬく、まん丸の月に照らされた庭はすやすや眠っていました。

「気のせい、だったのかしら」

菖蒲が家にもどろうとすると、ガゼボのむこうから影絵がひょっこりあらわれます。

「こんばんは、わたしはアヤメ。あなたはだれ?」

目の前に立っていたのは、こいむらさき色の長い髪、左右の瞳に一点の星がかがやく美しい顔立ちの少年のかたちをした影でした。

少年の影は菖蒲など気にせず、地面の土にえがいた丸をぴょんぴょん飛んでいました。

「けーんけーん、ぱっ」菖蒲は声をだして少年のあとにつづきます。

「ねえ、これだけじゃかんたんすぎよ。わたしがもっとむずかしくしてあげる」そう言うと棒きれで丸をいくつかかきたします。

少年は菖蒲の作った丸を器用にこなし、こんどは少年が丸をふやします。黙ってけんけんぱを交互にくり返し、ついにバランスをくずした菖蒲はつまずいてしまいます。

「あーあ、わたしの負け。あなたと遊べて楽しかった。おやすみなさい」

そう言って菖蒲は少年に手をふります。

「わたしの名はイシュ。父を待っている」

悲しみをまとう、はかなく澄んだ声に菖蒲は思わずふり返ると、そこにはだれもいませんでした。

とっておきの日は青空で風もおだやかです。花がらチュニックにカプリパンツ姿で庭の仕事をいつもより早めにすませます。そでなしの白いワンピースに着がえてから大きなバスケットを持ち、菖蒲とグレエンとモルト、それにアルビレオも連れてピクニックに出発です。

小麦畑のあいだにのびる小径を進むと風車は遠くに消え、整然とならぶ黄緑色のポプラ並木が見えてきました。並木道にそってしばらく歩き、てらてらかがやく小川にぶつかり、グレエンは対岸の雑木林をさしたので、菖蒲はくつをぬぎ、足を水につけます。目のさめるほどひんやりつめたく、「ひゃっ」と声をあげ、あわてて対岸へわたります。美しいシラカンバ林の木もれ日はモザイクのようにしめった土をてらし、うっすら蒸気をあげていました。

プチプチプチ、ポキポキポキ、パリパリパリ。地面に落ちる木の実や枝や葉を足でふみつける音は、ここちよいリズムで、すっかり気分のよくなった菖蒲は歌を歌いはじめました。

きまま きまま ネコはいつもきまま

きまま きまま カゼはいつもきまま

きまま きまま ソラはいつもきまま

きまま きまま クサはいつもきまま

「なんだその歌?」グレエンは首をかしげます。

「おれのつくった歌さ。気ままにゃものをにゃんでも歌うんだ」

モルトは偉大な作曲家のように言います。

「庭で水やりをしていると、モルトはいっつも歌うから、おぼえちゃったのよ」

「つまらない歌詞だなぁ」と、グレエンはあきれます。

「だからいいのさ、グレエン。かこくにゃ労働には、にゃんでもない歌を歌えば気がまぎれる」

「モルト、おまえは菖蒲のそばにいるだけじゃないか」

「それはちがうぞグレエン。オレはアヤメが逃げないよう目をひからせているのさ」

「ずいぶんのんきなもんだ。アヤメは逃げないだろうし、明日からオレのそばで仕事するかい、モルトくん?」

「ご主人さま、それはそれはなんてすばらしい案なのでしょう! そうしていただければ、わたくしはモルトのへんな歌になやまされずにすみますわ」菖蒲はいたずらっぽく言います。

「きまま きまま ネコはきまま!」

モルトは歌いながら先頭に走り、わざとらしくしっぽをふります。

「まあ! 知らんぷりして!」と、菖蒲は大笑います。

こんなに楽しそうにして、闇の監視をわすれたのでしょうか。いいえ、じつはこれも芝居で、農家の休日というひとつの場面を演じていたのです。

シラカンバの林をぬけた先には、おだやかな風のふく、青々とした草原がどこまでも広がっていました。

「ここがとっておきの場所、興廃の丘だ」

「なぜ興廃なんですか?」菖蒲はグレエンに聞きます。

「ここはむかし、高い城壁にかこまれた都市だったが、大きな戦争によりほろびた。いまはアリ一匹住めないほどけがれた土だけがのこっている」

「こんな美しい丘で争いなんて信じられない……」

菖蒲はまゆをよせ、なびく髪に手をあてます。

「妻のリリィはここで闇にのみこまれた」グレエンは言いました。「あの日、ふたりで丘をながめていた。とつぜん、空から黒い大蛇が襲ってきて、リリィの手をつかみ逃げようとしたが、彼女はわたしの手をふりほどき、大蛇に立ちむかっていった。きっとリリィは覚悟していたのだろう」

——リリィ。菖蒲はすぐにわかりました。寝室のポストカード立ての女です。

「すべての秘密を今晩、最後の馬小屋会議でつたえよう」

グレエンからの終幕の予告に、菖蒲はなにもこたえられませんでした。

「おーい、おふたりさん!」遠くでモルトが呼びかけます。「ぼけっとしてにゃいで、はやくランチにしよう!」

グレエンはうつむく菖蒲の顔をのぞき、にっこり笑い、軽々と肩にのせて走ります。

みんなでピクニックシートを広げ、バスケットからグラスとお皿を取りだせばランチタイムのはじまりです。グレエンは野菜のサンドイッチをおいしそうにいくつも食べました。

菖蒲謹製サンドイッチは食パンから手作りです。粉やイーストをまぜあわせてぬるま湯をいれ、まとまったならバターをもみこみ生地をこねます。発酵させて生地をくるくる丸め、四角い型でもう一度寝かせ、石窯で焼きます。なんどやってもうまくふくらまず、カチカチの石っころパンも、ふっくらと焼きあげられるようになりました。庭でとれたきゅうりやトマト、ふわふわスクランブルエッグをパンにはさみます。もちろんバターにマヨネーズソース、マスタードもかかさずに。

グレエンやモルト、アルビレオだって菖蒲の料理をいつもほめますし、失敗したならみんなで大笑いしました。菖蒲はうれしくて、もっともっとおいしい食事を作ります。

ジャガイモのグラタンにデザートのフルーツまでおなかいっぱい食べたあとは乗馬です。アルビレオに乗れるのは主人である王子さまだけですが、とくべつにゆるしてくれました。

グレエンは菖蒲をアルビレオの背にのせます。まるでソファのようにふかふかな乗りごこちで、かけだすとまわりの景色はひゅっとうしろに流れ、あっというまにグレエンは遠くにいます。

「アルビレオには見えない翼があるのね。だってふんわりういているみたいなんですもの」

「わたくしの祖先は天をかけていたと聞きます」と、アルビレオは言います。「でもほかの馬でおなじようにしてはなりませんよ。かならず痛い思いをしますから」

シロツメクサのかんむりをグレエンの頭にのせて王さまごっこもしました。お城のくらしにたいくつなアヤメ姫を白馬アルビレオにまたがる騎士グレエンが大冒険につれだすお話しです。

「ちょっとまて!」モルトは不機嫌そうに言います。「にゃんでオレは従者役にゃんだよ!」

「にゃんにゃんって。従者のモルトはネコみたい」

「オレはずっとネコだ!」

みんなピクニックがいつまでもずっとずっと続けばいいのに、と思いました。でも、わかれはむかえるのではなく、やってくるものだと、その夜に知ることになりました。

王子さまの約束

菖蒲はこの領域でふたつの悲しい夢を見ました。ひとつめは、興廃の丘へピクニックにでかけた日の夜です。

一本のリンゴの木がみるみるうちにしおれ、菖蒲は枯れないよう懸命に水をやりますが、うまくいきません。リンゴの木にお願いしても、抱いてやっても、なでてもうまくいかず、苦しむリンゴの木をただながめるしかできませんでした。

ついにリンゴの木は倒れて塵となり、天から低い声が聞こえてきます。

「娘よ。どんなに請うても、おまえは一本のリンゴの木ですら、救うことはできない」

菖蒲は目をさまし、ぼんやり天じょうを見つめます。

「わたしのもとに来て」

————王子さまがわたしを呼んでいる。

菖蒲はベッドからすべりおり、着がえて家を飛びだします。

「ここは……どこなの?」

闇におおわれた空には赤黒くそまる巨大な蛇がうねり、そこかしこに聞こえる断末魔のさけびや慟哭、ときの声は菖蒲の耳奥をかきまぜます。まるでおぞましい戦争の渦中にほうりだされたように土ぼこりをまいあげ、地面をゆらす軍隊の足音に火薬と鉄、じっとりした血の臭気は鼻にまとわりつき、菖蒲は体を折り、吐きけをもよおして口をおさえます。

ギロリとにらみつけられるような強い視線を感じた瞬間、思わず顔をあげると眼前には大蛇がいまにもおそいかかろうと口をいっぱいに広げています。あまりの恐怖に逃げなければと気はあせるも、両足はガタガタふるえ、体もまったくいうことを聞きません。

するどいきばの先たんから鮮血をしたたらせ、口の奥から青白い手のようにわかれた舌がのびて菖蒲の首をしめあげ、ずんずんせまります。

もだえる菖蒲は全身を緊張させ、目をギュッとつむったその時、小麦畑の方角から青い閃光が一直線に大蛇の赤い眼をさし通し、菖蒲をつつみます。

「走れ! 走れ!」身をよじる大蛇のむこうに立つ戦士はさけびます。

「グレエン!」

大蛇にふり落とされた菖蒲は、グレエンの持つ青く光る剣がさす風車目がけ、夜陰を切って一心不乱に走ります。

命からがら風車に飛びこみ扉を閉めると背にしてよりかかります。息をあげ、ひたいから流れるつめたい汗をぬぐい、悪夢から遠ざかるようによろよろと奥の階段へちかづきます。

「アヤメさま」

菖蒲はおどろいて肩をびくりとさせ、声のするほうに体をひねります。

「モルト!」菖蒲は涙をポロポロこぼし、「グレエンが……グレエンが! どうしよう!」

「アヤメさま、どうかおちついて。グレエンには王子の剣があります。それよりこれを」

モルトはガーネットのような赤い指輪のついた金の首かざりをくわえていました。

「王子さまの指輪……なぜわたしに?」菖蒲は目をぬぐい、たずねました。

「時はつきました。闇は山あいの国を、いいえ、この領域を、そしてアヤメさまを消そうとしています」

「でも、わたしたち気づかれないよう芝居を!」

モルトは首を横にふります。

「あれは時間かせぎほどのまやかし。すでに闇はアヤメさまに気づいています。ここにいればめちゃくちゃにされるでしょう。あの闇は冷酷無比です」

「そんな……」

「よくお聞きください。オレたちはアヤメさまにすべてをたくします。お願いです、王子をどうか、どうかもとの姿にもどしてください。そうすれば闇を打ちやぶることができるはず。これはグレエンからの伝言です。「赤い指輪はきっとアヤメさまの役に立つでしょう。ただしお気をつけください。指輪の力と引きかえに、たいせつな思い出をわすれさせる【忘失の約束】を守らなければなりません」」

菖蒲は首かざりを身につけてモルトをかかえあげます。

「オレはこれから王にすべてをつたえるため、山あいの国にもどります。でも生きて帰れるかどうか」

モルトの毛は逆立ち、わなわなふるえています。

「わたしの大好きなキジ三毛ネコのモルト、あなたと約束する。王子さまをもとの姿にもどして帰ってくると。それまでぶじでありますように」

菖蒲はモルトとひたいを合わせ、目を閉じ、ふっと息をふきかけます。するとこわばる体はゆるみ、いつものおだやかなモルトにもどりました。

「アヤメさま、感謝します。オレたちは闇をおそれ不安でした。でもアヤメさまとのきらきらかがやく生活は、すべてわすれるほど楽しい日々でした。アヤメさまはオレたちのきらめく星、雲のあいだからふりそそぐ太陽です。オレも約束します。アヤメさまを信じて待つ、と」

モルトは菖蒲の手からするりとぬけて、外の闇に走りさりました。モルトを見送った菖蒲はいそいで地下にある王の間にむかいます。

「大きな蛇がわたしを食べようとした時、グレエンの手にある青い剣はアヤメ、あなたを守ったわ」

「そうよ」と、菖蒲はアヤメに言います。「だからやっぱり王子さまの約束にわたしが関係している」

王の間は王子さまをもどしたあの日からピタリと時間が止まっているようでした。菖蒲は王座につづく石階段をのぼり、灯りに照らされる王子さまを抱きしめます。

「わたしの名はアヤメ。あなたとあなたの友だちをたすけたいの。あの約束をおしえて」

菖蒲の首にある赤い宝石の指輪はかがやきはじめ、強い光にみたされます。燭台の炎はゆらゆらゆれ、王座にすわる黒く燃える影と、青い剣をかまえた小麦色の髪の少年が見えました。

——————

「むかし、おまえの国は我とひとつの契約を結んだ。それは国の安寧と引きかえに王の子ひとり国から追いだすこと。しかし追放する子になにもつたえてはならない。また子は自発的に国をでなければならない。干しわらの王子、おまえのことだ」

「そう、そのためわたしはここにきた」燃える影に王子さまは不敵な笑みをうかべて言います。「きさまを打ちやぶるために。真実をつたえられずとも大義はなせる。わすれたか、世を統べる王よ」

「なんだと」

「よく聞け! わたしはおまえとひとつの約束をする。わらとなり、かわききったわたしのくちびるを、この領域のものではない少女が扉のない中庭にある井戸の水によってうるおす。その時、青き剣はきさまを打ちやぶる力をえる」

「はっはっはっは!」燃える影は身をのりだし、「ついに気がふれたな。その女はどうして干しわらのおまえがヒトだと、まして王子とわかるのだ。かりに知ったとて、なぜおまえのためにありもしない庭の井戸とやらの水をあたえるというのだ」。

「不可能だからこそ、この約束には大きな力がある」王子さまは王座のそばに立つ菖蒲をじっと見て、目をほそめます。「どうした、疑いにのまれ、信じるのをやめた臆病な王よ、おびえたか?」

「なんたる侮蔑。追放されたガキめが!」影は黒い炎をゴオゴオ燃やし、王子さまを食いつくさんばかりです。「よかろう! 挑発にのった。しかし約束が果たされぬその刹那、その女もろともこの領域すべて滅ぼしたやしてくれるわ。さあ、いますぐわらとなれ!」

——————

王の間はふたたび眠りについたようにうす暗く、指輪はもとの赤色にもどっていました。

「あなたの物語にわたしが、わたしがいたわ!」

おどろく菖蒲の背後で扉はきしんだ音を立てて開きます。

おりてきた階段がこんどは下へとつづく階段になっているではありませんか!

不自然な本の空白、図書館の窓から見えた扉のない中庭、そして王子さまの約束。それぞれパズルのピースはつながりました。

菖蒲は王の間をあとに階段をおりていきます。

こうして、干しわらになった王子さまを助けるための長い長い旅は始まりました。

通路の消失点

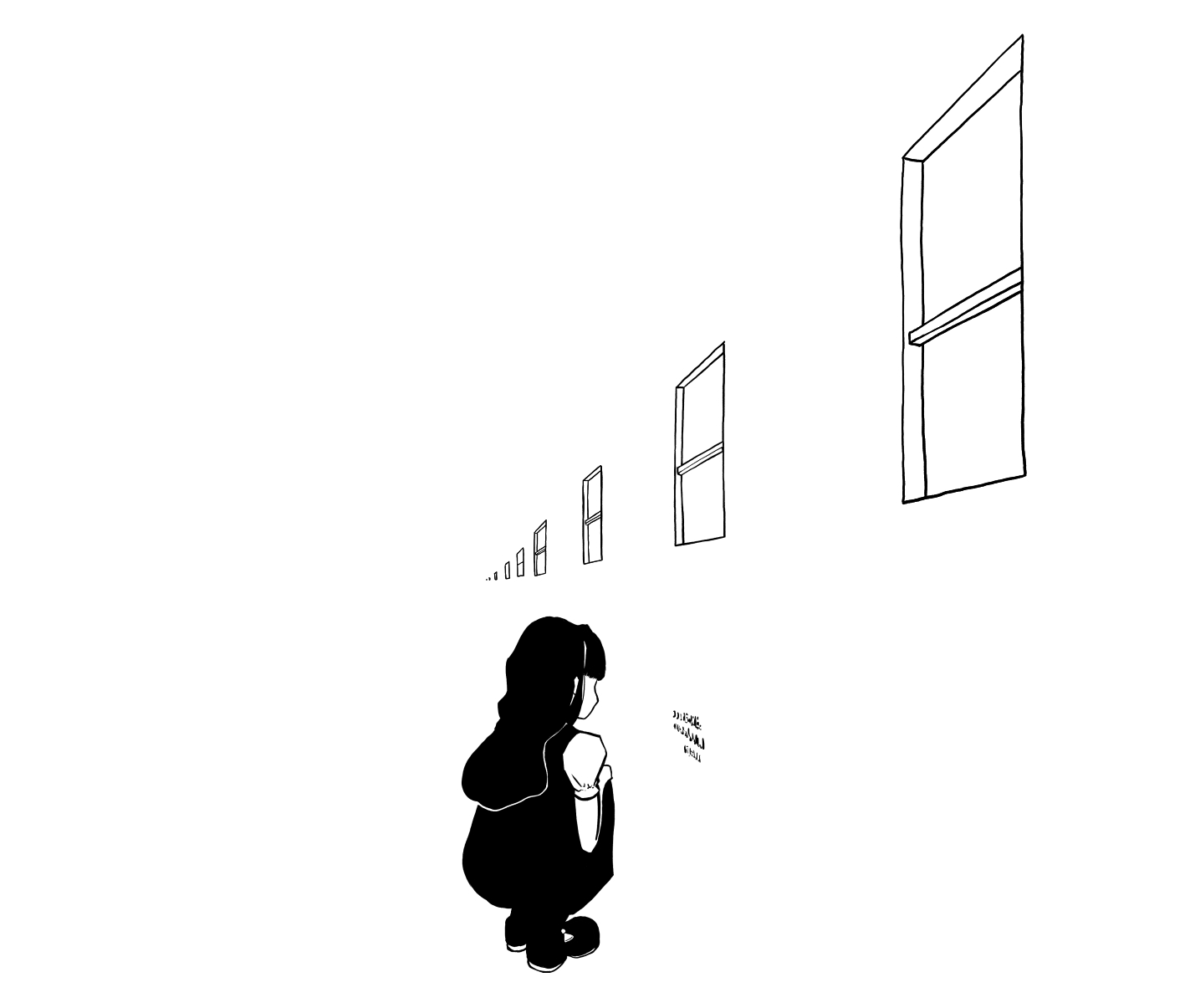

まっ白な壁の通路は、あまりの長さに先が見えません。まるで宙に浮いているような白い窓が等間隔にならび、ガラスはなく、のぞいても外に広がるのは白でした。

しばらく歩いていると、おりてきた階段はだんだん遠くなり、やがて周囲の白とまじりあい、消えてしまいます。

「どこまでつづくのかしら」

終わりのない通路の消失点は黒いつぶのようでこちらにむかっていつまでも大きくなることはありません。菖蒲は目をこらし消失点を見つめていると気分がわるくなり顔を右にそむけます。

すると窓の下にちいさな文字が書かれていましたので、かがんで読みました。

ミエルモノガサキデワナイ

ケレドモミエナクバサキニワユケナイ

菖蒲は目をゴシゴシこすり、右目だけで消失点を見ると左側に点があります。こんどは左目だけを見ると右側に点があるのです。両目で見れば点は左右にひとつずつ、ゆっくりまん中によってかさなりました。それから通路の消失点を手でふさぎます。

「見えるものが先ではない。けれども見えなくば先にはゆけぬぞ、アヤメ」

菖蒲は物知り老人のつもりでふらふら歩きます。

ゴチン! 通路にひびくにぶい音。

「いったああい。もう!」頭のまわりに星がチカチカまたたきます。

ずきずきするおでこをおさえ、うらめしそうに顔をあげると木製の扉がありました。

「『前方注意』をそえてほしいわね。まったく!」

菖蒲は通路にもんくを言い、扉を開けて入りました。

雨にぬれる教室

窓の外は雨でした。

コンクリートのしめったにおいがする通路にはいくつかの部屋とそれぞれ上方に数字のない室名札がつきでています。

まるでどこか知らない小学校に迷いこんだようで、ちょっぴりドキドキした菖蒲はてきとうに開いたクリーム色の引き戸から部屋をそっとのぞきます。

「だれもいないわねアヤメ。おやすみかそれとも廃校だったりして」

菖蒲はぶるぶるっと肩をふるわせ、となりまたとなりと順番に教室をのぞき、水たまりのある部屋で足を止めました。

スチール丸パイプのフレームに木製の座面、背もたれ、天板のついたつくえとイスは六列五段に整然とならび、制服を着た男子や女子の大きなビスク・ドール生徒たちがカサを広げてすわっていました。教室の天じょうはぬけ落ちたようにまるでなく、部屋全体が雨にぬれ、ジメジメした陰うつなようすに菖蒲の気分も暗くなります。

すると、ヒタヒタろうかを歩く足音がこちらにちかづきます。

「お、おばけ!」あとずさりする菖蒲。

「ほっほう、おばけとはしっけいな。きみは転校生かね?」

グレーチェックのスリーピースに濃紫色のネクタイをつけたフクロウは、黒いこうもりカサを手に肩をそびやかし菖蒲のまえにあらわれました。

「こんにちは」菖蒲はホッとして言います。「わたしは転校生ではありません、フクロウさん」

「ほっほう、きみ、わたしのことはセンセイと呼びたまえ。それに転校生でなければ、なぜここにいるのかね。さては新しい学校がいやでウソをついているのではあるまい」

「あの、わたしは……」

「ほっほう、すぐに教室に入りたまえ」

フクロウ先生はうろたえる菖蒲を雨の教室につれていきます。

「ほっほう、ところできみ、カサはあるのかね?」

「いいえ、先生。教室でカサはさしませんもの」

「ホッホー! 横着な生徒め。社会にムダはない。つねに備えをせよ!」

フクロウ先生は半分閉じた目で持っていたカサを菖蒲に貸し、おりたたみカサを広げました。

「ありがとうございます」

「ほっほう、時間はない。いそいで黒板のまえに」

バケツの水をこぼしたような床はつるつるすべり、菖蒲は手足をじたばた、腰をふりふり、なんとか教だんにたどりつきます。

「ほっほう、生徒諸君。このクラスに転校してきた生徒である」

フクロウ先生は淡々と早口でビスク・ドール生徒に言います。

「きみ、いそいで自己紹介を」

「こんにちは。わたしはアヤメです。よろしくおねがいします」

もちろん教室内のビスク・ドール生徒はビスク・ドールなので、だれも返事をしません。

「ほっほう。いそいで席は窓ぎわ、前から三番目へ」と、フクロウ先生は席をさします。「ほかのつくえにけっしてふれぬように! 席のずれは社会のみだれ!」

菖蒲はじたばたと席にむかい、びしょぬれのイスに腰かけます。

「ああ、これまでの学校生活で最低な日がたったいま、更新されたわ」

「ほっほう、さて生徒諸君、実に人生はふりやまぬ雨のようである。そのため教養をもってたちむかいまた……」

ザーザー、パチンパチン。フクロウ先生のたいくつな授業は、たえまなくふる雨音でほとんど聞こえず、服もしめり、菖蒲のがまんはついに限界をこえます。

「フクロウセンセイ!」菖蒲は手をあげ起立します。「なんにも聞こえません。となりの教室に移動できませんか?」

フクロウ先生は菖蒲をにらみつけて言いました。

「ほっほう。わたしはきみに意見をもとめていないし、立つよう指示もしていないのだが」

「でも!」

「ほっほう、わたしは『でも』という言いわけがましい逆説の接続詞がもっともきらいな言葉なのだ。わかるかね?」

「で……先生の声が聞こえなければ、だれも授業についていけません」

「ほっほう。生徒諸君はどう思うかね?」

ビスク・ドール生徒たちはなにも言わず、まるで雨音がヒソヒソばなしをしているようです。

「ほっほう、みな異論はないようだ」

「そんなのむちゃくちゃよ。だってしゃべれないもの」

「ほっほう。アヤメくんは、はなはだ社会ルールをわかっていないようだ」フクロウ先生はあざけるような目で菖蒲を見ます。「まぎれもない事実として、雨のふる教室ではみながカサをもち、授業を受ける。先生はわたしで、きみは生徒だ。わたしはきみに発言するようにも、立つよう指示してもいない。さらにきみのほか、どの生徒も不満はない。ゆえにこれは社会通念である。それにもかかわらず、わたしの授業をぼうがいし、風紀をみだす。この不良生徒め!」

「まあ! しつれいね!」菖蒲は声をあらげます。

「ホッホー、聞いたかね生徒諸君!」フクロウ先生は生徒たちにむけ、いかにも大げさに身ぶり手ぶりをしながら熱をこめ、大声でまくしたてます。「ホッホー、こういう無作法な不良生徒が社会において法と秩序をおびやかし善悪を他者に強制しかつ大通りを占拠して示威行為をし燃えさかる火にまきをくべるがごとく主観的批判を大仰にくりかえすホッホーらもこのようなホッホーにはじゅうぶん気をつけたまえホッホッホッホー!」

菖蒲はまゆをしかめ、ほおをふくらませてイスにすわろうとします。

「ホッホー、これからは指示にそむかぬように! わかったのなら返事だけをしてすわりたまえ、不良生徒のア、ヤ、メ、くん」

「……はい」

「ほっほう、よろしい。この機会に社会通念がいかに至要たるものか、諸君らにおしえたいと思う。それをつぎのホッホーで話そう。では休けいとする」

フクロウ先生は勝ちほこったように教室をでていきました。

ベーっと舌をだした菖蒲はとなりのビスク・ドール女子に耳打ちします。

「ねえ、ひどいと思わない? なんにも聞かないでホッホーホッホーって」

チュンチュン、コツコツ。

ビスク・ドール女子から鳴き声とつつく音がします。雨があたっているのでしょうか。そうではないようです。ビスク・ドール女子に耳をあてると中からわずかに音が聞こえるからです。

菖蒲はカサをさすビスク・ドール女子をゆすります。チュンチュン、コツコツ、チュンチュン、コツコツ。重たいビスク・ドール女子をぐいぐい動かし、さぐっていると……ガシャリン! こなごなにくだけちったビスク・ドール女子の悲鳴が教室中にひびきます。

「きゃあ! フウロウセンセイに見つかったらどうしよう!」

菖蒲はあわててバラバラのビスク・ドール女子にちかづきます。

「ちゅんちゅん」小鳥がひょっこりあらわれて言いました。「たすけてくれてありがちゅん」

「あなたは、スズメさん?」

「雨宿りのつもりが、とつぜん閉じこめられてしまってね。暗いし、遠くでぶきみなさえずりは聞こえるし、ほんとこわかっちゅん」と、スズメは言います。

「はじめまして、わたしはアヤメよ。もしかしてほかにもスズメさんはいるのかしら」

それでこんどは前のビスク・ドール男子をこわしてみます。

「ちゅんちゅん、たすけてくれてありがちゅん。雨宿りのつもりが……」

菖蒲は1羽目のスズメと目をあわせ、うなずきます。うしろのビスク・ドール女子も、そのまたうしろも、われたビスク・ドールからスズメが一羽あらわれました。それでカサをほうり投げ、教室中のビスク・ドール生徒をこわします。いやみったらしいフクロウ先生の顔を思いうかべ、投げたりけったりふんづけたり。ぜんぶで二十九羽のスズメたちは教だんに集まりました。

「さて、これからどうしよう」菖蒲はスズメたちにたずねます。

「ちゅんちゅん、雨がふっているからぼくたちは飛べないちゅん。どこか晴れている空はないかな」

このままではフクロウ先生がスズメたちを閉じこめてしまうでしょう。なにかよい方法はないものか、菖蒲は教だんを探してみると引きだしに新品の十二色チョークの入った木箱を見つけました。

「これだわ!」

菖蒲は王子さまの首かざりから指輪をはずして右手の中指にはめると赤い宝石は炎のように燃えてかがやきます。

「きまま、きまま、ネコはいっつもきまま」

モルトの歌を口ずさみ、新品のチョークで黒板に緑色の草やシロツメクサに青い空、白い雲、遠くには雑木林を描きました。みんなでピクニックにでかけた興廃の丘の絵です。

「これはわたしのたいせつな思い出の場所なの。あなたたちにぴったりな青空があるわ」

菖蒲は先生のようにスズメたちに興廃の丘についておしえてあげます。

「……そういうわけで、あなたたちがのぞむなら、黒板にむかって羽ばたいてみましょう」

アヤメ先生のすてきな授業にスズメ生徒たちはすっかり感心して拍手喝采です。

「ちゅんちゅん、あそこなら自由に飛んだり、あの林に家をつくったりできちゅんね」

「そうだちゅん」

「よし、きめちゅん」

「アヤメセンセイ、おしえてくれてありがちゅん!」

「うれしいわ。あなたたちにお願いがあるの。おなじように空を飛びたい鳥たちを見かけたら仲間にむかえてほしい。それとキジ三毛のネコと白い馬と大男の農夫にアヤメは元気だとつたえてもらえる?」

「もちろん。約束しまちゅん!」

スズメたちは声をそろえてこたえ、黒板の絵にむかって元気よく飛びだします。アヤメ先生は手をふり、生徒たちの卒業を見とどけてから指輪をはずし、首かざりにもどします。そして学校と友だちをわすれてしまいました。

「ホッホー!」顔をまっ赤にしたフクロウ先生は、くちばしをふるわせて言います。「なんてことをしてくれたのだ!」

「フクロウセンセイ。生徒はみんな巣立っていきました」菖蒲は笑顔で言います。

「ホッホー、きみはわたしをバカにしとるのかね」

「いいえ、かわいいスズメたちがぶじに大空へ飛び立ててよかった」

「ホッホー。無責任な自由のどこがよいのか。もし捕食者にでもねらわれたらどうするのかね! もし他者を傷つけでもしたらどう責任をとるつもりなのだ。きみは仮定もせず結論をみちびくつもりか!」

「生徒たちを信じればいいのよ、フクロウセンセイ。スズメたちは青空をもとめ、翼をもっています。わたしにはないすてきな個性だから、それをいかせる場所をおしえてあげただけ」

「ホッホー、詭弁だな」フクロウ先生は吐き捨てるように言います。

「あら、そうかしら。フクロウセンセイもほんとうはそうしたいんでしょ?」

「ホッホー、なにをバカな」首をくるくるまわすフクロウ先生。

「だって番号のない教室とか新品の十二色チョークとかスーツとか、どこかで聞いた理屈をこねこね。フクロウセンセイはなれないものにムリしてなろうとするから」

「ホッホー、無礼者!」フクロウ先生は羽を大きく広げ、ツバを飛ばしてどなりつけます。

「フクロウセンセイも望むなら、あの空で自由に飛べるのよ」

「ホッホー、きみのような不良生徒はいらん。退学だ。すぐにでていきたまえ!」

「さようなら、フクロウセンセイ」菖蒲は手をふってわかれます。

教室にのこされたフクロウ先生は顔をあげ、黒板の絵をさびしそうにながめました。

「ほっほう。わたしに希望はまだのこっているだろうか」

ぽつりとそう言ったフクロウ先生はスーツをぬぎ、黒板にむかって飛んでいき、絵は雨水に流され、消えてなくなります。

やがて雨はやみ、だれもいない教室ではビスク・ドールのかけらが陽にあたってキラキラとかがやき、水たまりに青空をうつしていました。

騒々しい法廷

「セイシュクに! セイシュクに!」

アリの巣裁判所の裁判長はさわがしい法廷を静めようと声をあげます。しかし、なかなか話し声はやみません。

裁判所のうしろでは働きアリたちが女王アリのためにせわしなく食料や部屋をととのえていました。

菖蒲は砂をかためた傍聴席にすわって裁判のゆくえをぽかんとながめています。なにがおきているのかわかりませんし、みんな黒いアリで見わけもつきません。

「サイバンチョウ。ワタシはジョオウのためにハタラきツヅけてきましたし、これからもそうするつもりでした。それをショクムホウキのヒトコトでカタヅけてヨいでしょうか!」

原告らしい集団のうち一匹のアリは裁判長アリに主張します。

「そうだそうだ!」ほかの原告アリたちは同調します。

「ワタシタチハタラきアリのジョウキョウをまるでリカイせず、いきなりカイコはフトウではないかといっているのです」

「そうだそうだ!」

「ではなぜ、まずデンタツアリにツタえなかったのだ」と、被告アリは反論しました。「シレイアリのメイレイをまってからコウドウするのがルールではないのか。それをおマエたちハタラキアリはレツをミダし、ハタラキアリゼンタイのイノチをキケンにサラした!」

働きアリ側の弁護アリは異議をとなえます。

「コウセンテキなテキにレツをミダさずにマつのはジメツしろとイっているようなもので、クロアリケンポウダイジュウサンジョウ、コジンのイノチのソンチョウにハンしている。また、ハタラキアリとシレイアリとのタイグウがチガうのはモンダイである。イノチをカけてゼンセンにタつ、ハラタキアリとブルジョアリーのサベツは、クロアリケンポウダイジュウヨンジョウにイハンしている」

「そうだそうだ!」。

「シッケイな」被告アリは鼻息あらくして言います。「ワレワレもジョオウのためにこのミをササげている」

「しかし、ハタラキアリのリスクとイノチはケイイではないか。まさかキミタチはジョオウのおキにイりだからと、ふんぞりカエっているのではあるまい」

「そうだそうだ!」

「ブジョクザイである!」被告アリは前足をだして訴えます。

「ブジョクといったらキミタチだろう!」働きアリ側の弁護アリは言います。

「そうだそうだ!」

「いいや、キミたちだ!」

法廷内はいちだんと騒々しくなります。

「セイシュクに! セイシュクに! ホウテイですぞ。ヒンイをカくことナきように!」

裁判長アリは木づちをトントンとたたいて静聴をうながすものの、さわぎはおさまりません。

菖蒲はとなりで傍聴しているアリに、なぜこんなにさわがしいのかをたずねます。

「クビになったハタラキアリが、シュウダンソショウをオこしたのですよ」と、アリは言いました。

「どうして仕事をクビに?」

「ヒエアリキーというやつです。ジョオウのメイレイからニげたのがゲンインのようで」

「女王の命令、ですか?」

「ええ、コロニーのジョオウはアタラしいマクラに、ホンをショモウされたのです。なんでもチエがつくとか。それでハタラキアリはトショーカンのモリにハケンされたそうですが、ホえたけるキョダイカイブツにオソわれ、イノチからがら、ニげてきたらしいのです」

「まさか」菖蒲は図書館のことを思いだします。「王子さまの本をやぶいたアリたちかしら」

「ジョオウはオカンムリでハタラキアリゼンインカイコし、ベツのアリをヤトうとコロニーはオオサワぎ。ワレワレアリはコロニーでシゴトをウシナえばルンペンプロレタアリとなってサイシュウショクはムズカしいのです。それにジョオウにジキソはできないので、こうしてサイバンショにうったえているというわけです」

「そんなのおかしいわ。ちょっとうまくいかないからって、なにも解雇しなくても」

「いえいえ、ここはまだヨいほうですよ。ソショウをおこせるサイバンショすらないコロニーはざらですし、モンドウムヨウでシケイなんてジダイオクれもハナハダしいコロニーもケッコウありますから」

「そ、そんな!」菖蒲は目を大きくしておどろきます。「アリの領域ってそんなにきびしいの?」

「はい。アリオロギーにシバられているんですよ」傍聴アリは足をくみ、言います。「ここもムカシはそうだったのですが、プロレタアリによってカイゼンされたのです。サイキンはジョウホウカのナガれで、キュウタイイゼンとした、タンジュンなシュジュウカンケイはフルクサいとカンガえるワカいアリもフえました。ワタシのようなジャーナアリもペンでタタカっています」

傍聴アリはとくいげにペンをクルクルまわします。

「なんだかよくわからないけど、女王におしえてやらなきゃ」

菖蒲は傍聴席をすっくと立ち、裁判長アリにむかって言いました。

「あの、みなさーん。お話しのところすみません」

いくら声をかけても、みんな自分の発言に夢中で、菖蒲など見むきもしません。

「みなさん! ちょっといいですか!」

菖蒲が大声で叫ぶと法廷内は水を打ったように静まります。

「この裁判、わたしも関係していると思うんですけど」

一匹の原告アリが菖蒲をじいっと見て、「あぁぁっ! こいつです、サイバンチョウ! ワレワレのシゴトをボウガイしたハンニンアリは!」

「ちょっと、わたしはアリじゃないわよ!」

「ハンニンミズカらシュッテイしてくるとは、なんてふてぶてしいカイブツだ!」

「カイブツってのはずいぶんしつれいね」菖蒲はむっとして言います。「そもそも女王がわるいのよ」

「ワレワレのジョオウをワルモノあつかいするとは!」

「ブジョクザイだ!」と、被告アリ。

「そうだそうだ!」と、原告アリ

「よろしい!」裁判長アリは強い口調で菖蒲に命じます。「コエデカフテブテシカイブツアリよ、ショウゲンダイへ!」

「わたしはふてぶてしくも、アリでも、カイブツでもないわよ! ちょっと声は大きいけど」

菖蒲は土の上をずかずかと歩き、砂でかためた証言台にどっしり立ちます。

「こりゃあオモシロいコトになったぞ」興奮して身をのりだすジャーナアリ。

「わたしはあなたたちの女王に言いたいことがあるの。まくらにするために本をやぶっていけないし、知恵をつけたければ本は読まなきゃダメよ。わかった?」

さわがしかった法廷内はしんと静まり、アリたちはひややかな目で菖蒲を見ます。

「なによ、なんでみんなだまるわけ?」

裁判長アリは二、三回せきばらいをします。

「それだけかね?」

「そうよ。そもそも女王の命令がまちがえてるんだから」

「ハンケツ!」裁判長アリはトントンと木づちを強く打ちならします。「ヒコクアリはムザイ、ハタラキアリのカイコはセイトウである!」

「まってまってまって! 働きアリさんへの命令がまちがっているの! なんでおかしな判決になるのよ」

裁判長アリはあきれたように言います。

「ホンサイバンはジョオウのメイレイイハンをシンギしている。キミのショウゲンでイハンがカクショウされたのだ。ジョオウメイレイはゼッタイである。ムホウアリをソソノカすモノはコロニーをサらねばならない」

「そんな、わたしはただ……」

「キミのカンガえはキミのコロニーではユルされるのかもしれんが、ワレワレのコロニーでミガッテなセイギをフりかざすのをヤめてもらいたい。ジダイのチョウリュウだとかにキョウミはないが、チシキアリのメンドウなシュギシュチョウのおかげでワレワレのコロニーもフンキュウしてメンドウなのだ。こんなムダなサイバンよりコロニーカクダイのためにハタラいたほうがどれだけケンセツテキか」

「でもこんなのおかしい!」

「もういいさ」働きアリたちはぬけがらのような顔で力なく深いため息をつきます。

「これにてヘイテイ!」

ルンペンプロレタアリと菖蒲をのこし、みんな裁判所からでていきました。

「アリさんたち、ごめんなさい。ぜんぶわたしのせいね」

「あやまってもしょうがない。ジョオウのメイレイをヤブり、ニげたのはワレワレのセキニンだからね」

「これからどうするの?」

「ショクとイエをウシナったルンペンプロレタアリがどれほどミジめか、キきたいのかい?」

「じゃあ、わたしがあなたたちの女王になる」

とぼとぼ去ろうとするルンペンプロレタアリたちに菖蒲は言います。

「キミが? コロニーもないくせに」

ルンペンプロレタアリたちは見合わせ、あきれたように笑います。

「ジョオウとなってワレワレになにをしろと? バカバカしい」

「そうかしら。これから新しいコロニーを作るのよ。あなたたちがね」

「ワレワレが? イッタイどこに?」

「それはね」と、菖蒲は言います。「わたしの知っている興廃の丘はとても汚れているの。そこをきれいにしてコロニーを広げる。報酬は丘ぜんぶよ。だってだれも住めないんだもの」

「そんなツゴウのいいバショなどホントウにあるのかい?」ルンペンプロレタアリたちは言います。

「もちろん約束する。でもわたしは前の女王とちがい、命令も要求もしない。あなたたちで考えて仕事をしなければならないから、とってもたいへん。あなたたちが望むなら、すぐにその場所を紹介してあげる。どうかしら?」

ルンペンプロレタアリたちはわらわら集まって話しあいます。

「キまりました」代表アリが言います。「ワレワレはあなたをジョオウとミトメます」

「よかった。交渉成立ね」

菖蒲は王子さまの指輪を右手の人差し指にはめて、宝石は炎のように燃えてかがやきます。それから指を地面の土につきいれるとすぐに深い穴ができました。

「この穴は興廃の丘につながってるわ」

ハタラキアリたちはわあっと歓声をあげます。

「あなたたちにお願いがあるの。おなじように仕事をなくした者たちを見かけたら仲間にむかえてほしい。それとキジ三毛のネコと白い馬と大男の農夫にアヤメは元気だとつたえてもらえる?」

「アヤメジョオウのおコトバ、タマワりました」

アリたちは菖蒲女王の前に整然とならび、頭を深く下げてから一列でとっとこ穴に入っていきます。

菖蒲女王は手をふり、アリたちの出発を見とどけてから穴を閉じます。指輪をはずして首かざりにもどすと住んでいた街をすっかりわすれてしまいました。

だれもいない法廷のうしろでは働きアリたちがせわしなく女王アリのために食料や部屋をととのえていました。

通路の消失点Ⅱ

まっ白な壁の通路は、あまりの長さに先が見えません。まるで宙に浮いているような白い窓が等間隔にならび、ガラスはなく、のぞいても外に広がるのは白でした。

しばらく歩いていると、おりてきた階段はだんだん遠くなり、やがて周囲の白とまじり合い、消えてしまいます。

「ここはもしかして……」

菖蒲は右をむくと白い壁にちいさな文字が書いてありましたので、かがんで読みます。

ミエルモノガサキデワナイ

ケレドモミエナクバサキニワユケナイ

ゼンポウチユウイ

菖蒲はふっと鼻先で笑い、「そんなのわかってるわよ」と、通路の消失点を手でふさぎ、前方の扉にぶつからないよう注意しながら歩きました。

ガサガサ、ドサリ! 通路にひびくにぶい音。

菖蒲はなにかにけつまずき、思いきり地面にたおれます。

「いったああい。もう!」

通路の消失点はなく、こんどはゆかに扉がありました。

「『足元注意』もそえてください!」

菖蒲は通路にもんくを言い、把手を引いて鉄のはしごをおりました。

待合所ときどき夏休み

下へとつづく鉄のはしごは、おだやかな海にぽつりとうかぶ、ちいさな駅につづいていました。

菖蒲はプラットホームに足をつけ、ぐるり見まわすと赤いかわら屋根の待合所に照明柱、石のベンチとさびた駅名標がありました。

まちぼうけ

←風のむくまま 気のむくまま→

到着 着けば

出発 発てば

「ずいぶん気まぐれな駅ね」

菖蒲は駅名標を前に首をかしげます。それから待合所にむかい、潮風にゆれる藍色の麻のれんをくぐり、引戸をカラカラ開けて入りました。

「こんにちは。どなたかいますか?」

手前にカウンター席が三つと窓ぎわにテーブル席ひとつ、奥の台所では、ずんどうなべからふつふつとゆげがのぼっていました。

「いらっしゃい」

白い割烹着に三角巾をつけたおばあさんはカウンターごしにひょっこり顔をだし、菖蒲をまじまじと見つめます。

「へえ、女の子かい。めずらしいね。さあさ、そこの席にすわってくださいな」

菖蒲はカウンター前のイスにこしかけます。

「おばさま、はじめまして。わたしはアヤメといいます。あの、ここはどこですか?」

「おばぁでいいよ」と、おばぁは菖蒲におしぼりをわたして言います。「見てのとおり駅の待合所さ。食堂みたいだけど」

「まあ!」菖蒲はおどろきます。「もしかして電車がくるのですか?」

おばぁはすこし考え、「電車というかバスというか船というか生き物というか、まあきてみればわかるさ」。

「はあ」

「それよりアヤメちゃん、おなかすいてないかい?」

菖蒲のおなかはぐうっと大きく鳴ります。

「そうだと思った!」おばぁは笑顔で言いました。「うちはすばしかないよ」

「ありがとうございます。でも、お金もっていないんです」菖蒲は顔を赤らめます。

おばぁはポカンとした顔でながめ、「おかね? おかねってなんだい、おしんこか?」

「いいえ、ものを買ったり売ったり、こうかんするために使うものです。知りませんか?」

「アヤメちゃんのいるとこはめんどくさいもんがあるんだ。おかねはいらんからすば食べてきな」

そう言っておばぁはてぎわよく麺をばんじゅうから取りだし、てぼざるに入れ、ふっとうしたずんどうなべにほうり、まな板でコネギを切りはじめます。

「おばぁはずっと食堂をされているのですか?」

「ああそうさ。ときどき、アヤメちゃんみたいな客がふらっとやってくる。あとはほとんどイルカやカモメとかさ」

菖蒲はクスッと笑います。

「アヤメちゃんはどうしてここにきたの?」

「探しものがあるんです。それをいそいでとどけなければいけないのですが、まだ見つかりません」

「そうかい、見つかるといいね。まあ、探しもんはだいたい、ふとしたときに見つかるもんさ」

おばぁはどんぶりを菖蒲の前におきます。

「さあできたよ」

透明なスープにちぢれた平打ち麺、白くてふわふわした雲に小ネギがぱらりとふりかけてあります。

「とってもいいにおい! こんぶですね」

「そのとおり! アヤメちゃんよく知ってるね。白いのはゆし豆腐さ、だからこれはゆし豆腐すばね。おこのみで卓上のコーレーグスをすこしかけるといいさ」

「いただきます」

まずはスープをひとくち。こぶダシのやさしい風味に、ほんのり塩味のゆし豆腐がふんわり口いっぱいに広がります。赤と黄色の箸を手にして麺をふうふうふいて一口すすればスープを飲みほすまで箸は止まりません。

「ごちそうさまでした」菖蒲はまんぞくそうに顔をあげます。「とってもおいしかったです。おなかぽかぽか」

「それはよかった。お茶をいれようね」

「わたし、てつだいます」

菖蒲はどんぶりと箸を台所で洗い、おばぁはゲンコツ形のあげたてドーナツと気泡入りのガラスコップを菖蒲にわたしました。

「おやつのサーターアンダーギーとさんぴん茶ね」と、おばぁは言います。「それとアヤメちゃん、そっちのテーブル席はとっておきだよ」

おばぁがおしえてくれた席の窓にはコバルトブルーの空と海がどこまでも広がっていました。

「外からながめれば景色で、窓をのぞけば絵みたいね」菖蒲はぽつりと言います。

「アヤメちゃんは詩人だねぇ」むかいにすわるおばぁは目を大きくします。「そんなふうに見たことなかったよ」

菖蒲は照れをかくすようにサーターアンダーギーを口にします。

「カリカリであまくておいしい」

ジャスミン香るお茶にすっかり落ちついた菖蒲はおばぁと窓の絵をぼんやりながめました。

こんなちっぽけな駅でひとり、さびしくなったりあきてしまうことはないのだろうか。菖蒲はおばぁに聞いてみようとすこし顔をゆらします。

きらきらかがやくヘーゼル色の目、知恵深くおりかさなる目じり、口びるのそばに山をえがく経験ゆたかなほうれい線、やってくる日々はまるで客人のような、時を楽しむ端正な横顔。菖蒲にはおばぁが悠久の人に見えました。

「いつも考えるんだよ」遠くを望むおばぁはゆっくり口を開きます。「空と海はおなじ青なのに、なぜまじらないのか」

菖蒲はあこがれのまなざしをおばぁにむけます。

ときおり、海風は戸をゆらし、陽光は波をてらてらなでます。空は青からあかね、オレンジがにじむように染まり、いつまでも海とまじりあいませんでした。

まったくふしぎな駅の待合所です。なにも到着も出発もせず、ただ始発から終発まで時間は遠くにうかぶ雲のようにゆったり流れていたのですから。

「アヤメちゃん、とまってくかい?」おばぁは窓に聞きました。

「うん」菖蒲は窓にこたえます。

「外にかけてあるのれん、おろしてもらおうかな」

「うん」

菖蒲は夏休み、おばあちゃんの家に遊びにきているような、そんな気のない返事をしました。

おつかい

つぎの朝、鉄のはしごは消えていました。

「まあいっか。そのうちなにかやってくるはずよ、アヤメ」

空を見あげる菖蒲は、小さな寝床でおばぁと夜おそくまで話したのを思いだしていました。

「おばぁ、わたしね、みんなの家に住んでいて、お姉ちゃんと部屋がいっしょで、友だちみたいに仲よしで……」

ふたりは横になり、おばぁがうんうんとあいづちをうつたび、菖蒲の体はすっかり軽くなります。

「おばぁの耳は大きなポッケね。わたしのお話しがいくらでもはいるんだもの」

「いやぁ」と、おばぁは菖蒲の胸にふれ、「アヤメちゃんのはここにあるのさ」。

あけがた、おばぁといっしょに豆腐作りをしました。

ひと晩水につけておいた大豆をすりつぶし、布でしぼり豆乳を中火で煮ます。火をとめてからニガリを入れ、木のしゃもじでさっと切るようにまぜ、しばらく待つとかたまります。それをまん中にやさしくよせれば完成です。

「わたしの作ったお豆腐とおばぁの作ったお豆腐、すこし味がちがうと思わない?」

「それがいいのさ」と、おばぁはゆし豆腐を味見してうなずきます。

「いいかいアヤメちゃん。どんなもんでも、おんなじだからおんなじだと、決めつけてはいけないよ」

おばぁに借りた大きな水中メガネをかけた菖蒲は、プラットホームのふちに腰かけ、海に足をちゃぷんとつけてのぞきます。色とりどりの熱帯魚は菖蒲の前をすーっと通りぬけ、うれしくなり手をふるとわんぱく魚たちは、顔を見あわせ、菖蒲の足めがけていっせいにつつきはじめます。

「きゃっ」菖蒲はたまらず足をひっこめます。「やったわね!」

いそいで服をぬぎ、ざぶんと海にもぐりますが、いくらおよいでも魚たちのほうがずっと速いので、まるでおいつきません。魚たちは菖蒲をくすぐりにやってきて、菖蒲の口からゴボゴボと泡はどんどんこぼれます。もがいて息つぎしてから水中をおよいでいると、海底には美しいサンゴ礁の街なみが見えました。ショッピングを楽しむコバルトスズメ、ホテルで優雅に寝ているカサゴやフラダンスしているチンアナゴ。遠くにはひらひら飛ぶマンタやジンベイザメまでとてもにぎやかです。

「アヤメちゃーん!」

海面に顔をだすとおばぁの声が遠くに聞こえ、じゃぶじゃぶおよいで駅までもどります。

「アヤメちゃん、ちょうどいいや。わるいんだけど、おじぃのいるレウケ島に豆腐もってってくれるかい?」

「あばぁ、わたし島までおよいでなんかいけないよ」

「バンちゃんがつれてってくれるからへいきさ」

「バンちゃん?」

首をかしげる菖蒲のそばに、ハンドウイルカがすいすいちかづいてきました。

「やあ、はじめまして。ぼくはバンドウ。ぼくにつかまれば、島まであっというまさ」

イルカのバンドウは菖蒲のまわりをぐるりとまわります。

「はじめまして、わたしはアヤメよ」

「豆腐はふろしきにつつんであるからさ。島についたら広げてパレオにすればいいさ」

ふろしきをかついだ菖蒲はバンドウの背びれにつかまり、しぶきをあげ海をきって進んでいきます。

「ねえバンドウ。もしかしてあなたが海の駅にやってくるのりものなの?」

「ああ、それはね……だよ」バンドウはバッシャバッシャおよいで言います。

「ぜんっぜん聞こえないわ。もう一度言ってちょうだい!」

「ほら、島についたよ! アヤメちゃん!」

「ちがうの! そうじゃないの!」

レウケ島はさらさらの白い砂浜にヤシの木がずらりと立ちならび、おいしげった森のむこうには切り立つ岩山が見えます。菖蒲は豆腐をつつんでいた大きな花がらの布ふろしきを広げて両端を胸もとで結び、ワンピースにしてから、まんぞくそうに足を前にだしますが、すぐぴたりと立ち止まりました。

「おじいさまのおうち、どこか聞いてなかったわ」

こまっていると森の中からしば犬がひょっこりでてきて、しっぽをふりふりこちらにやってきます。

「こんにちは、アヤメちゃんだね。ボクはシバ。先生の家まで案内するからついてきて」

しば犬のシバはささっと森に消えます。

「シバ、ちょっと待って!」

菖蒲は見うしなわないよう、早足でついてゆきました。

「ねえシバ。わたしの名前をどうして知っているの?」

「郵便カモメのジョナさんが砂浜にアヤメちゃんという女の子がくるっておしえてくれたんだ」

「まあ、おもしろい!」菖蒲はくすりと笑います。「おじいさまはなぜこの島でくらしているのかしら」

「先生は冒険家だったんだ。でも、おばぁのゆし豆腐を食べたらここに住むと言いだして助手のボクもびっくりさ」

シダの森をしばらく歩くと、開けた原におしゃれな石づくりの家が見えてきました。

「あれがおじぃの家だよ」

まるでロビンソンクルーソーの世界に迷いこんだようで、菖蒲は「おじゃまします」と言ってドキドキしながら木の扉を引き、家に入ります。

香辛料の香りにみたされた薄暗い部屋は、ふりこ時計がカッチコッチ時をきざみ、ぎっしり本がならぶ大きな本棚にかこまれていました。中央には金羊毛のじゅうたんと、ピカピカのソファ、ポリネシア風の像やアンティーク調のランプシェード、縄文土器のような装飾のつぼ、奥のつくえには使いこまれた地球儀やコンパスにボトルシップ、まるで博物館のようです。

「先生! 先生!」シバはつくえにむかう男のそばによります。「アヤメちゃんをつれてきました」

「ありがとう、シバ」

シバの頭をなでる男は白いえりつき半そでシャツと深藍の半ズボン姿で、銀色の髪と豊かにたくわえた上品なひげは、かさねた経験のほどをうかがわせます。

「はじめまして、アヤメと言います」菖蒲はすこし緊張した声で言います。「おばぁのお豆腐をとどけにきました」

男は菖蒲に右手をさしだし、あく手とチークキスをします。

「よく来たね。きみがアヤメちゃんか。とてもかしこそうな娘だ」

「おじいさまは……」

「おじぃでいいよ。アヤメちゃん」おじぃはやさしく目をほそめます。

「おじぃはここでなにをなさっているのですか?」

「ふむ、わしもよくわからんな。いろいろ見たもんを書きのこしてるのかな。それともアヤメちゃんは、わしをロビンソンクルーソーかなにかときたいしていたのかね?」

「すこしだけ」菖蒲は恥ずかしそうにこくりとうなずきます。

「わしはレミュエル・ガリヴァーの冒険がこのみだな」

「どちらもかわり者です」

「そんな家におとずれるアヤメちゃんはもっと、かな?」

「おほめいただき、たいへん光栄ですわ」

菖蒲はすそをつまんで会釈し、おじぃと目を合わせて大笑いします。

「さあさ、こちらのソファにすわりなさい。まずは茶にしよう」

「なんてごうかなソファなのかしら」菖蒲は金のソファを見て言います。

「むかしサアサン朝アルペシでもらった品だよ。王がねむれんというから毎晩旅の話しを聞かせたら、たいそう喜んでな。礼にと宇宙ラクダにのせて運ばれてきた」

おじぃは花がらにうわ絵つけされた白磁のティーセットを背の低いテーブルにおき、紅茶をカップにそそぎます。

「とってもいいにおい」あまくてはなやかな香りにうっとりして菖蒲は言います。

「わしはコーヒーなんだが、たまにくる行商のウサギがぜひにとくれたんだよ」

銀製の皿にもられたペカンナッツやマカダミア、カシューにアーモンド、ブルーベリー、イチジク、パイナップル、それにチョコレートをつまみながら、しばらくおじぃと旅の話を楽しみました。

「……ところでアヤメちゃん」おじぃはコーヒーカップを置きます。「扉のない中庭についてだが」

「なぜそれを?」菖蒲はおどろいたように言います。

おじぃは軽くせきばらいをしてから、「ふむ、おばぁから聞いた」。

「もしかしてジョナさんですか?」

「そう。で、わしは若いころ中庭に行ったことがある」

「ほんとうですか!」菖蒲は目を大きく開き、身をのりだします。

「まあ落ちつきなさい」おじぃは両手を上下にゆらします。

「中庭に行ったというと語弊があるか……正しく言えば中庭のちかくまでかな」

「どういうことですか?」

「まず中庭に入ることはできない。そもそも出入りするための扉がないからな」

「でもわたしは中庭を見ました」

「ほう、中庭を見たと。知覚できないはずだが。いや、あるいはだれかなんらかの方法で現象させたのか」おじぃは菖蒲から目をそらし、あごひげに手をあてます。

「おじぃ、わたしにはわかりません。でも扉のない中庭にある井戸の水をくんでこないといけないんです。そうしないと王子さまはもとの姿に……」

「わかっとるよ、アヤメちゃん。そんな悲しい顔しなさんな。すこしずつ考えていこう」

「はい……」

うつむく菖蒲に、おじぃはうなずきます。

「むつかしい表現をすれば扉のない中庭は形而上の場所、形であらわせない空間なのだよ。つまり扉のない中庭は『在るが無い庭』といえるかもしれん。アヤメちゃん、心はどこにあると思うかね?」

「それは」菖蒲はすこし考えます。「わたしの中にあって、胸のあたりでしょうか。でも考えるのは頭にあるような」

「とてもいい答えだ。内側にあるのはおそらく正しい。頭つまりアヤメちゃんの脳は心を認識し、胸に影響をあたえたりもする。だが実際どちらにあるかといわれてもわからない。そもそもアヤメちゃんの体の中にあるかどうかすら知らん。精神や生命も脳か心臓か、はたまたほかのどこにあるのかわからないのとおなじなわけだ。アヤメちゃんの行きたい場所はそういう神秘の領域なのだよ」

おじぃはコーヒーで口をぬらします。

「そこでだ。わしは中庭に入るため記憶からたどってみた。扉のない中庭を心の空間、周囲の壁は時間軸内における記憶と仮定する。まったく記憶を捨て、無垢の状態から壁をぬけて心にアプローチできるか試そうとした。結果は庭の手前というわけさ」

「だから中庭のちかくまで、とおっしゃったのですね」

「そう」

菖蒲は目をつぶり、王子さまの約束を思い返します。

干しわらになった王子さまのくちびるをこの領域のものではない少女が扉のない中庭にある井戸の水によってうるおす時、青き剣は闇を打ちやぶる力をえます。闇の王は笑いましたが、王子さまは信じていました。なぜでしょうか、わかりません。ただひとつ、菖蒲にしかできないことがあります。

「おじぃ。わたしは中庭のちかくでも行きたいんです。そこに行けばなにかわかるかもしれない。もしあきらめてしまえば約束は果たせなくなる。それにわたし、王子さまの信頼にこたえたいの」

おじぃはするどい顔を菖蒲にむけて言います。

「先はかなりつらいぞ。アヤメちゃんのだいじなものをうしなうかもしれん」

「それでも行きます。わたしの願うおしまいでなくっとも。だってわたし、わたし……」

菖蒲はひざの上でこぶしをにぎりしめます。

「ためしてわるかった。アヤメちゃんはやさしい娘だ」

おじぃはやわらかな手で菖蒲の頭をなでました。

「シバ。ジョナとバンドウにアヤメちゃんの帰りがおそくなるとつたえておくれ。それから島々のあるじにもよろしくな。わしらはこれから岩山のてっぺんにゆく」

耳をひくりとさせたシバは起きあがり、ささっと外へかけだします。

「さてアヤメちゃん。これから天体観測にでかけよう」

「天体観測、ですか?」

出発のあいずを知らせるように、部屋のふりこ時計がボーンボーンとお昼の時間をならしました。

天体観測

まわりを気にせず昼夜かがやく蝶のジコチョウ、歌のへたなノドガラガラガエル、いつまでもぶつぶつもんくを鳴くコゴトツブヤキオウム、勤労意欲があるのかわからないハタラクナマケモノ、食べるといつまでも生きられるような気がするキノコのフロウフシモドキ……おじぃはガイドツアーのように山を登りながらレウケ島に住む、ふしぎな動植物たちについて菖蒲におしえました。

山頂はたいへん見晴らしがよく、見わたすかぎりのオーシャングリーンにサンゴ礁がじゅうたんのように広がっていました。やがて空はだんだん赤く染まり、凪とともに夜のとばりがおりると月はくっきり海をてらします。

菖蒲とおじぃは、がけっぷちに立ち、遠くさびしそうに光るまちぼうけ駅をながめていました

「あそこは未練のこすものたちが待つ駅なんだよ」

おじぃは言いました。

「おばぁもだれかを待っているのですか?」

「ああ。息子の帰りをずっとね。おばぁはこの島をいつも見て泣いている」

「わたしも父と母を待っているのかもしれません。だって、あの駅にいるとおちつくんですもの」

菖蒲はまちぼうけ駅にむかって大きく手をふりました。

「さあいこうか、アヤメちゃん」

ふたりは天体観測所と呼ばれるドーム型の小屋にむかいます。オレンジ色の電球が灯り、部屋の壁にたくさん貼られた奇妙な数式や図形、ちいさなつくえに散らかる万年筆や黒いインク入れ、本やノートを照らします。部屋の中央にはとても大きな天体望遠鏡が一段あがった円形の台の上にどんとかまえ、屋根の外につきでていました。

おじぃは望遠鏡をのぞき、ハンドルをぐるぐるまわして止め、手まねきします。

「アヤメちゃん、ここをのぞいてごらん」

菖蒲は望遠鏡の接眼レンズをのぞきこみます。

「うわぁ、これはなんですか?」

赤に青に黄色、紫や緑と、まるで宝石をちりばめたカレイドスコープのような幾何学模様が見えます。

「アヤメちゃんの領域では月というのかな。まあこの衛星はいわゆる月としての役割はないのだが」

「ふしぎな星……ああっ、おじぃ、だれかいる!」

月に小さな黒い豆つぶひとつ、ゆっくりうごいています。

「よく見えたね。あれは記憶集めをしている」

菖蒲は望遠鏡のレンズから目をはなします。

「記憶集めとはなんですか?」

「散らばった記憶のかけらをひろう仕事さ」

ふたたび菖蒲は望遠鏡をのぞきます。

「あっ! 月になにかぶつかった」

「月にはたくさんの流れ星が落ちるからね」

「とってもきれい……」

「アヤメちゃんはまず、あそこへゆかねばならない」

「月にですか? でもロケットでないと宇宙にはいけません」

「いや、あの月は宙にはない。シロクジラで行くのだ」

「シロクジラ、ですか?」

「うむ。シロクジラはおばぁの駅にやってくる」

「そうだったんですね! でもシロクジラさんは空を飛べるのでしょうか?」

「はっはっはっ。もちろんクジラは空を飛べないし、月はわしらの上にあるとはかぎらんよ」

「どういうことですか?」菖蒲は首をかしげます。

「まあ乗ってみればわかる。ともかくアヤメちゃんはこれから月で王子の記憶を探し、それを結晶化してもらいビンに加工する。それで井戸の水をくむ」

「ただのビンではいけないのでしょうか?」

「うむ、おそらく」おじぃはつくえに置いてあるガラスの一輪挿しを指ではじきます。

「物質を非存在の中庭にもっていけんだろうからな」

おじぃは菖蒲のそばにある大きなハンドルをすこしまわすと、すわっていた円形の台がゴリゴリ音をたててうごきだします。

「もういちど、のぞいてごらん」

「ブラックホールみたいなぽっかりあいた黒い穴が見えます」

「そこは『闇の門』でさいしょの難所。扉のない中庭にちかづくためには門をくぐってから常闇の地を歩いて薄暗い階段を探す」

「暗くてなにも見えません」

「光とどかぬ闇の支配する領域だからの。薄暗い階段をおりたところに最大の難所、中庭にもっともちかい場所がある。そのさきはわしもわからん」

「どうして行かなかったですか?」

「恐怖で行けなかった、というのが正しいのかもしれん」おじぃは肩をちぢめ、身ぶるいします。

「無垢な記憶とは自己喪失を意味する。己をうしない、中庭をおかしたとて存在理由もわからないのであればなんの意義があるか。生まれたての赤んぼうは自己そして外界を親はじめ、他者により段階的に知覚してゆく。しかしうしなった自意識と記憶を中庭で瞬時に回復し、かつ脱出するか、まったく解決できなんだ。失敗すれば体は空となり、心は虚無にとらわれるだろう。わしは好奇心と無謀は結びつかん性格なのだよ」

「それでつらいとおっしゃったのですか?」

「うむ。なんらかの強大な力で自分を捨て、扉のない中庭に侵入し、王子の記憶でつくったビンで井戸の水をくむ。それから自我を回復させ脱出する。これらをアヤメちゃんひとりでできるかね?」

菖蒲は決意にみちた力強い目で遠くを見ます。

「これくらいにしよう」おじいはため息まじりに菖蒲の肩をたたきました。

観測所の灯りを消し、外にでたおじぃは空の月を指さして海にゆれる月までなぞります。

「海面にくっきり丸い月のうつりこんだ時、シロクジラは海の駅にくる。日が落ちる前に駅で待っていなさい」

「わかりました」

「先生!」シバがやってきて言います。「準備できました。みんな浜で待ってますよ」

「ありがとう、シバ」おじぃはシバの頭をなでます。「さてアヤメちゃん、もどろうか」

「はい」

おじぃは角灯を手に、菖蒲と岩山をおりていきました。

真夜中の砂浜は、打ちよせる波の子守唄で眠りにつく時間ですが、今夜ばかりはそうもいかないようです。なぜならたくさんのウミガメたちがとても大きなウミガメを中心にして集まっていたからです。

「アヤメちゃん。こちらは島々のあるじ、オオウミガメのスルフファー氏だよ。アヤメちゃんを海の駅までおくりたいそうだ」

「はじめましてスルフファーさん。わたしはアヤメです」菖蒲は大きなウミガメに頭をさげます。

(テティスニスベテキイテイル。ニジノムスメヨ)

スルフファーは水泡の言葉で菖蒲に話しかけると波はやみ、ウミガメたちは涙を流しました。

「先生、産卵でもないのにこれは……」シバはおどろいたように言います。

「島々のあるじ祝福する時、海に新たな島、誕生せん。みな帰る場所がふえて喜んでいるんだよ、シバ」

「おじぃ、ありがとうございました」

菖蒲はおじぃと抱きあいます。

「気をつけてな」

「またね、アヤメちゃん」シバはしっぽをふります。

「ありがとう、シバ」

スルフファーの化石のようなこうらに足をかけ、てっぺんまでのぼります。すべてのウミガメ、ヤドカリやカニは道をあけ、オオウミガメのスルフファーは海までドシンドシンと地面をゆらし歩いて着水します。それはまるで船の進水式のようでした。

菖蒲はみんなに手をふり、ぷっくりと丸い島のようなこうらはレウケ島からはなれていきました。

みじかい航海のあいだ、菖蒲のひとり会議が開かれます。

「駅でシロクジラさんを待つのよ、アヤメ」と、菖蒲は言います。

「それから月で王子さまの記憶を手にいれる」と、菖蒲は答えます。

「でも、どうやって?」

「そんなの行ってみなければわからないわ」

「たしかにそうね。やってみなければわからないことだらけよ、人生なんて」

やがて、駅の外灯と待合所の灯りが見えてきました。

「ただいま」

まちぼうけ駅についた菖蒲はベンチで待っているおばぁの胸に飛びこみます。

「アヤメちゃん」おばぁは力強い腕で菖蒲を受け止め、耳もとで言います。「山の上からこっちに手をふってくれただろう」

「おばぁはなんでも知ってるのね」

「あぁ、わかってる、わかってるさ。アヤメちゃん」

食堂でゆし豆腐すばをすすり、まくらに頭をのせたら、その晩はぐっすり眠りました。

シロクジラ

天体観測からひと月後。

菖蒲はいつものように豆腐作りをして、朝ご飯のゆし豆腐すばをすすります。それからイルカのバンドウと海中探検をしました。足をくすぐったわんぱく魚たちはサンゴ街の三丁目、アオサンゴアパートメントに住んでいて、家をのぞくとあわててちりじりになります。バンドウからイルカ式遊泳法をおそわった菖蒲はまるで人魚のように大きなシャコガイケイムショまでおいつめます。ここは悪さをした魚を閉じこめておくためのろうやなので、みんな恐れていました。

「くすぐったりしてごめんよ。きみと友だちになりたかったんだ」わんぱく魚たちは言います。

「わかったわ。そのかわり、あなたたちの街を案内してちょうだい」

菖蒲は、わんぱく魚たちとすっかり仲よしになりました。

服をきて食堂にもどると、さんぴん茶をいれたグラスを片手に、とっておきの席で窓にうつる、いつまでもまじらない空と海の絵をおばぁとながめます。

夕方、プラットホームの街灯がチンチロ点滅し、パッと灯ります。

ふたりはベンチにこしかけ、空にうかぶバニラアイスクリームのような月を見ていました。

「ずっとアヤメちゃんを待っていたさ」おばぁはゆっくり口をひらきます。「だから、つぎはみんなでおいで」

「つぎなんて、ないかもしれない」菖蒲はぼそりとこたえます。

大好きな友だちと遊んだ夏休み最後の帰り道、楽しかった思い出はシャボン玉となり「またね」と、夕空ではじけてしまいそうな、どうしようもないさびしさに胸がしめつけられます。

「ここにいてもいい」菖蒲はあまえるように、おばぁの肩に頭をあずけます。「やっとわたしだけの家に帰れたんだもの」

「王子さまとの約束、果たさんとね」

「わたしにできるかな」

「果たせるから約束なんだよ」

「どうやって果たすのかわからないのに?」

「そう、結婚もそうさ。愛しあうふたりがどうして誓いを果たそうか、考えるかい? ただ信じるんだよ。ほんとうの愛はまったく信じて疑わない。果たすつもりのない約束はでまかせっていうのさ」

「そっか」

「アヤメちゃんは王子さまのこと好きなんだろう?」

——スキ。王子さまのコトがスキ?

菖蒲は目の前がぐらぐらゆれて胸はどきどき鳴り、おなかはきゅうっとします。顔はぽっぽと蒸気船のように頭のてっぺんから蒸気がふきださんばかりです。

「おばぁ、そんなのわかんない。だってだって会ってもないし、話してもないし、それにそれに、男子なんてよくわかんない!」菖蒲はおばぁの肩に顔をぐいぐいうずめます。

「たしかにそうだ、なんせわらだからねぇ」

おばぁの大きな笑い声は静かな海をゆらします。

「……おばぁのばか。やっぱりでてくもん」

その時、海のむこうから白く光る大きなマッコウクジラがやってきて駅に停車しました。

「そろそろおわかれだね」

おばぁはそう言って菖蒲を抱きしめ、せなかをポンポンとたたいてからやさしく、なんどもなんどもさすり、耳もとでこう歌いました。

つきぬかいしゃ とぅかみーか

みやらびかいしゃ とぅーななつ

ほーいちょーが

あがりからあがりょる うふつきぬゆ

あやめんあやめん てぃらしょうり

ほーいちょーが

「おばぁ、ありがとう。あっというまだったけど、ずっと前からここにいたような気がするの」

「そうさアヤメちゃん」おばぁは菖蒲のほっぺをなでます。「たいせつな一瞬をすくいよせれば、人生は思ったより長く、ややこしい時間すら、いとおしく感じるものさ」

「わたし、おばぁのようになれるかな」

「もちろん。いい大豆と水とにがりさえあれば」

「うん……」

おばぁは菖蒲の手の甲に丸いスタンプを押すと、くじらの模様に光りました。

「これはどこでも乗り降り自由の乗車証さ。それとここに帰ってくるための道しるべだよ。宙は海とおなじくらい広いからね」

「おーい、まってー!」

シバを乗せたスルフファー氏がシロクジラと反対のプラットホームに停車します。

「あれあれ、なんだかにぎやかだね」おばぁは感心して言います。

いつのまにか、まちぼうけ駅にはスルフファー氏を追うたくさんのウミガメ、イルカのバンドウやサンゴ街のわんぱく魚たち、アザラシ、ペンギン、ジンベイザメやマンタ、クラゲとホタルイカのイルミネーションと、お祭りさわぎです。

「シバ! どうしたの?」菖蒲はおどろいたように言います。

「まにあってよかった。アヤメちゃんの手伝いをするよう先生から言われたんだ。だからボクも月にいくよ」

「まあ! それは心強いわ」菖蒲はシバのほおにキスをしました。

シロクジラ発車の時間。菖蒲はみんなに手をふります。すこしずつ駅が遠くに、やがて街灯はオレンジ色の星となって水平線に消えてなくなります。

「ところでシバ、どうやって空にうかぶ月へいくのか、知ってる?」

「なにを言っているんだいアヤメちゃん」と、シバは首をかしげます。「ボクたちがこれからいくのは、あの夜空にうつる月ではなくて、海にうかぶ月さ」

「おじぃも言ってた。どういうこと?」

「水面の月が空にうつっている。つまり宇宙と海はおなじなのだよ」シバはおじぃの声まねします。

「ほんじつぅはぁ」運転手兼車掌マッコウクジラの低い声が聞こえます。

「シロクジラ観光のキタールにごじょうしゃありがとうございやぁす。つぎはぁきぉくのほし、きぉくのほしでございやぁす。これよりぃスピぃドをあげやすのぉで、ふりをとされないよぅどぅぞぉおつかまりくださぃ……とぉもうしましてもぉ、つかまるところなどありゃぁございやせんがぁ」

自嘲気味な車内アナウンスをおえたキタールは、ぐんぐん速さをあげて海面の月にむかい、潜水艦のようにしずんでいきます。

「ちょ、ちょっとまって。まさかもぐるわけ?」

菖蒲はあわててヒトデのような姿勢でツルツルのシロクジラにへばりつきます。水しぶきをうけながら息をいっぱいにすいこみ、ほおをふくらませて目を閉……じた……ら…………

「くるし……くない?」

「おぼれてないからだいじょうぶだよ、アヤメちゃん」

菖蒲はおそるおそる顔をあげると、チョウチンをぶら下げたアンコウが目の前を通りすぎます。青くひかるプランクトンはまるで深海にちらばった星くずのようで、遠くに幾何学模様の丸い大きな月がうかんでいました。

「これでわかったかな?」シバは菖蒲をのぞき、にこりと笑います。

おきあがった菖蒲は腕をくみ、周囲をぼうぜんと見つめて首を横にふりました。

「いいえシバ。なんべん説明されたって、わたしにはまったくわからないわ」

記憶採取

世界中で語られたおとぎ話は人々の記憶にきざまれ、夢をえがきます。やがて、わすれられた物語は流れ星となって長いあいだ宇宙をさまよい、忘却の彼方である月に引きよせられます。それらふりそそぐ記憶の断片は無数にちらばり、月はステンドグラスのようにいろどりかがやいていました。

菖蒲はつぎの停車地にむかうシロクジラのキタールに手をふり、記憶の星におり立ちます。地面は薄氷の割れた音をたて、七色に発光しました。

「プリオシン海岸にいるみたい」菖蒲はぽつりと言います。

まるで河原で百二十万年前のクルミのような実をにぎりしめた少年たちが改札口にかけこみ、乗りこんだ汽車の窓にうつるおもかげはだんだん消えいるように見えました。

「ふしぎね、シバ」菖蒲は鈴の音を鳴らし落ちる星をつかみます。

「さわってる感じもしない」

「あたってもぜんぜん痛くないや」と、シバは言いました。

「ねえシバ、遠くで割れた音が聞こえない?」菖蒲はうつぶして頭を横にします。「パリパリ、パリパリって、だれか歩いてる」

シバは耳をピクピクさせ、「こっちだ!」と、かけだします。

「まってよ、シバ!」菖蒲は息をきらして言います。「あなたに置いてかれたらわたし、迷子になっちゃう」

「ごめん。うれしくってつい」

目の前に藍色の作務衣を纏うバクが腰かごをぶらさげ、立っていました。すこしおどろいた顔で「やあ」と右手をあげます。

「ここにやってくる旅行者はひさしぶりだ。ぼくはメレ」

「はじめまして。わたしはアヤメ。こちらはシバよ。メレさん、もしかして記憶集めをされているのですか?」

「いかにも。よく知っているね」

「わたし、ある人の記憶がほしくてこの星にきました」

「だれかの記憶がほしいだって!」メレはますますおどろいてから笑い、腕を広げます。「はじめにひとつだけ忠告しておこう。だれかの記憶を選び取るなどぜったいできない。流れ星に名が書いてあるわけではないし、記憶をのぞくこともできないのだから。それにまわりをごらん。記憶の断片がどれほどあると思うんだい。しかもああして流れ星は絶えずふってくる。落下した記憶のかけらを採取するのもむずかしい。ためしにさわってごらん」

メレにすすめられるまま、菖蒲は落ちていた黄色のガラス片にふれてみます。するとガラスはすぐにはじけとび、消えてなくなりました。

「どうしてすぐになくなってしまうのですか?」

「干渉するからさ。記憶はこの星に落ちるまでのあいだ、どんどん儚くなってゆく。落下した古い記憶はアヤメの新しい記憶とふれあい、儚いほうが粉砕される」

「ではどうやって記憶を拾うのですか?」

「これさ」と、メレは手にしている乳白色の長尺棒を菖蒲に見せます。片方の先端は四角い小型スコップに、もう片方は熊手のようにわかれていました。

「初代星の化石からけずりだしたこの棒を使い記憶の断片をかきわけ、こわさないようそっとすくう。それでもあまりいじると消えてしまうから、拾ったらすぐに工房で結晶化させる」

メレはいくつか断片をすくいあげると記憶は消えず、にじ色の火花をパチパチちらしながらスコップの上でおどります。

「このごろの記憶は無色や灰色が多い。良質な記憶を採取するのはむずかしくなっているんだ」

「なぜですか?」

「おそらくむかしの人は夢より現実を、おとぎ話よりパンについて語っていたのだろう」

「夢、ですか?」

「そう。夢やおとぎ話は記憶に色をあたえるんだよ」

「王子さまの記憶の色は何色かしら」菖蒲は無数に散らばる断片をながめます。「どんな夢を見ていたのかな」

「さてどうだろう。ここにはあらゆる色の記憶が落ちてくるから」

「探している王子のにおいがわかれば、ボクがおいかけるんだけどね」と、シバは言います。

「それよシバ!」菖蒲はぱっとひらめきます。

「王子さまの記憶をふらせればいいのよ。シバは落ちた星をおいかけ、わたしが拾う」

「へえ、干しの王子さま作戦ってわけかい?」シバはにやりと笑います。

「そんなのむりさ」メレはあきれたように言います。「だれかの記憶を流れ星にしてふらせるなんてつごうのいい話し、聞いたことない」

「どうかしら。これをつかえば」と、菖蒲は金の首かざりから赤い宝石の指輪をはずします。

「うわあ、その赤い宝石!」メレは目を大きくして言います。「ぼくの工房で加工した奇跡の結晶だ!」

「ええっ! どういうことですか」菖蒲もおどろきます。

「その赤い指輪は青い剣と対で加工されたんだ。とってもふしぎな時間だった。そう、あの時もアヤメみたいにとつぜん、ふたりはシロクジラでやってきて……」

太陰潮

夫婦は秘めたる思いで月にやってきました。いつものように記憶採取をしていたメレは、そんな若く美しい男女の姿を目にしたのです。

「自分たちの記憶を探すだって!」メレはふたりの話しを聞いて笑います。「はじめにひとつだけ忠告しておこう。だれかの記憶を選び取るなどぜったいできない。流れ星に名が書いてあるわけではないし、記憶をのぞくこともできないのだから」

それでもふたりは指輪とひとふりの剣を作りたいとメレになんどもたのみます。理由を聞いても、妻の出産前に完成させたいというだけです。

ためしてみればわかるだろうと考えたメレはしぶしぶ記憶採取をおしえることにしました。

しかしふたりはおどろくほどの速さで熟達します。どこからか希少な記憶の断片を採取しては工房に持ち帰り結晶化させ、それはみごとに加工しました。

「あなたたちの作品は芸術だ」メレは感嘆の声をあげます。

夫婦が記憶の星にきてからしばらく経ち、妻の出産はいよいよちかづきます。メレは故郷にもどるよう言いますが、ふたりはもうすこしと、聞きいれません。

「つぎシロクジラがくるまでに記憶を採取できなければ帰りなさい。そうでなければ工房はかさない」

それからふたりはまいにち月をめぐりますが、記憶の断片は見つかりません。すこしもあきらめない姿に感動したメレは深いため息をつき、悲しげに工房へもどりました。

するといつもは聞こえる流星の音がぴたりと止み、なにごとかとメレは工房をとびだします。

なんと遠くに赤と青の美しい尾を引く星ふたつ、からみあったり、はなれたりしながら、まるで宇宙を舞台に優雅で気品あふれるバレリーナのように舞いおどっているではありませんか!

流れ星たちはエトワールのパドドゥのために軌道をゆずり、祝福とすこしばかりの羨望をそえてコール・ドのように月の外縁でまたたきます。ダンスを終えたつがいの星は、手をつないであおぎ見る夫婦の手もとにそれぞれ引きつけられたのです。

ふたりは赤と青の星をメレの工房でふたつ同時に結晶化させます。まじりあう記憶の断片は一体となり紫色に、やがてふたたびわかれ、夫はゆらめく紺碧の剣を、妻はこうこうと燃える赤い宝石つきの指輪を像づくりました。

そのようすをメレはおどろきの眼でながめ、かつてメレに記憶の結晶法を伝授した師の言葉を思いだします。

「まこと美しい結晶は、結ばれる愛の序幕だ」そして師はこうつけくわえます。「もっとも、これほど貴重な記憶を手ばなす、おろか者はいないだろう」

完璧に仕事を成しとげた夫婦はメレに感謝し、シロクジラで帰っていきました。

わかれぎわ、メレはふたりにたずねました。

「もしやあなたたちは、はじめから星の引きあう力を知っていたのですか?」

ふたりは見つめあい、小国の王と王妃であること、また【手つなぎの約束】をメレにおしえます。夫はまいにち妻の手をとり、妻は夫の手をはなしてはならない、という約束を。

それからふたりは高貴な笑みをたたえ、こう言いました。

「わたしたちは永遠につながる手を通して約束を信じ、星の惹かれあう日をただ待っていたのです」

金色あられ

首かざりから指輪をはずした菖蒲は右手の小指にはめると、宝石は炎のように燃えてかがやきます。

流れ星はぴたりとやみ、あたりはぶきみなほどの静けさにつつまれます。

メレとシバは好奇心と恐怖のいりまじった顔で夜空を見上げていると、遠くのほうからたくさんの星がチカチカまたたきました。

「なにかくる!」

シバの言うが早いか、金色の流れ星はあられのようにどっとふりそそぎ、パチパチ火花をちらして消えます。なんと古今東西いろんな王子さまの記憶が菖蒲のもとに引きよせられてしまったのです。

「なんということだ!」メレはたじろぎます。

「アヤメちゃん、ちいさすぎるよ!」と、シバは飛びはねます。

「うん、わかってる」菖蒲は手をくんで目をつぶります。「わたしの王子さま。あなたの夢を、あなたのおとぎ話を、もっともっとおしえて」

金色あられは菖蒲の願いにこたえるように数を増し、あまりのまぶしさにメレとシバは顔をそむけます。

光にのまれた菖蒲はゆっくり目をひらき——————

「ヘレム! ヘレム!」王子さまの声。

深い森、草をかきわけ、山の斜面をかけおりる。

巨大な老樹のコケむす木の根もとに、どうどうと立つ、せいかんな顔つきの大男。

「ヘレム、きょうはなにをしよう。どんな遊びをおしえてくれるの?」

「あなたの手をわたしの手にのせなさい」

ヘレムと呼ばれる男は手をさしだし、王子さまと手をかさねる。

「山あいの国の王子よ、いまから話すことは時がくるまで口外しないように」

「ぼくは【口止めの約束】を守り、あなたについてだれにも、父上や母上にだって話してやいないさ」

男は笑顔でうなずく。

「そうだ。ちいさな約束を守ることは大きな力となる。いつかおまえは大きな力をひつようとする時がくるだろう。ゆえに将来の約束をつたえる」

男は両手で少年の手をがっしとつかむ。

「わらとなり、かわききったおまえのくちびるを、この領域のものではない少女が扉のない中庭にある井戸からくんだ水によってうるおす。その時、青き剣は影にとりつく邪悪な王をうちやぶる力となる。

その少女とは」

「その少女は?」

男は顔をよせ、親しみをこめた優しいまなざしで、こちらをのぞきこむ。

王子さまの? ううん、わたしの目を、わたしの……そう、わたしの眼を!

「そうだ、アヤメ」

景色はぐんぐんうしろに流れ、深い森からせせらぐ川、夕日の映える湖畔、石造りのちいさな町をぬけてゆく。山あいにそびえる城壁をなめるように上昇し、バルコニーで手をつなぐ王さまと王妃さまがほほえみかけて言う。

「わたしたちはあなたも信じています」

言葉とともに大地をこえ宇宙へ。王子さまの記憶からほうりだされ、くるんとさかさまに、月の手がぐいとひっぱり、遠くにシバとメレとアヤメ、わたしがいる——————

「シバ! 記憶が流れる。おいかけて!」

菖蒲の指さす方角に、大きな流れ星はすさまじい速さで弧をえがいて落ちます。

シバは地面をけりあげて流星めがけ、全速力でかけだし、メレもついてゆきます。菖蒲は指輪を指からはずし、首かざりにしてもどすと、金色あられはやみ、住んでいたみんなの家をわすれました。

「アヤメちゃん! ここだよここ!」シバは金光のまわりをぐるぐるまわっています。

「でかしたわ、シバ」菖蒲はかがみ、記憶の断片に両手をそえます。

「だめだアヤメ! さわったらこわれてしまう」メレはうしろでさけびました。

「そうね」と、菖蒲はためらわずに星をひろいあげ、「もし、わたしの王子さまでなければ」。

金色の星は菖蒲の手の中でこうこうとかがやきます。

「メレさん、王子さまの記憶を結晶化できますか?」

あっけに取られたメレは、ただうなずくしかできませんでした。

物見やぐらと細長いえんとつを目じるしにメレの工房はあります。ほら穴の入り口に『キオクザイクコウボウメレ』ときざまれた木製扉をくぐり、モザイクタイルの階段をおりると、記憶の細片が縞模様の地層となってきらめく壁、丸いガラス天窓、大小さまざまなオブジェの置かれた円形広間にでました。

「なんてすてきなのかしら」菖蒲は中央にかざられた美しいらでん細工の花びんを見て言います。

「ああ」と、バクは花びんにふれます。「さきほど話した夫婦がはじめて採取から加工まで仕事をした作品だ。ほかのは行商にゆずったけど、桃色に金彩をちりばめられたものはすごくめずらしいから記念にのこしておいたんだ。まあ結晶化した記憶の断片は役割を終えると自然に割れてしまうのだけど」

「いつ壊れるかわからないのに売れるんですか?」

「そこに価値がある。美しい記憶のおしまいを見ようと所有者は結晶を手もとに置くのさ」

円形広間を中心に各部屋は放射状にいくつかわかれ、台所、居間、寝室、資料室、加工部屋、そして記憶を結晶化させるための作業部屋がありました。

「これらは作品となる前の記憶の結晶だよ」

メレは長い板にならんだ色とりどりのガラス玉をさします。それから作業部屋のすみにある口をななめにむけた白いるつぼの前に立ちます。

「星の光を集めたこのるつぼに記憶を入れるんだ」

菖蒲は強い光を放つるつぼに王子さまの記憶をほうり投げます。すると記憶の断片は火花をちらし、くずれて砂のようにサラサラになります。メレは茶色い紙袋からあまいにおいのする金平糖をスプーンで小さじ一ぱいほどすくい、るつぼにいれました。

「お菓子みたいですね」

「月の核をけずったものだよ。結晶を安定させるためにつかう」

「ぜんぶこの星で取れた材料と光がでなければいけないから、工房もここにあるわけですね」

「そのとおり」と、メレは壁にたてかけられたかくはん棒をるつぼにつっこみ、かきまぜます。「こうやって結晶化するまで記憶、星の核、光。すべてひとつになるよう手を止めずにゆっくりまぜつづける」

「メレさん、わたしがまぜてもいいですか」

「もちろん。でもこの棒、アヤメにはすこし重いかも」

メレはかくはん棒を菖蒲にわたします。

「かくはん作業は、まぜ手の思いによって結晶の仕上がりも決まる繊細な工程なんだ」

るつぼの中で砂金と金平糖はころがり、キュンキュン、キュンキュンと工房中に砂の鳴き声が聞こえます。

「つかれたらぼくを呼んで。いつでもかわるから」

「はい、わかりました」

メレは菖蒲をのこして部屋をあとにします。そのようすをシバは中央広間でうずくまり、見守っていました。

つぎの日。

「ふつう結晶化するまで半日、どんなに長くても一日かからない」メレはけげんそうに言います。

「でもアヤメちゃん、きのうからあのままずうっとかきまぜているよ」と、シバは言います。

「奇跡の記憶だからなにがあってもおかしくないけど」

「だいじょうぶかな」

「かわろうかって言っても聞かないんだ」

菖蒲はたくさんの思い出や夢、おとぎ話のこもった王子さまの記憶をだれにもさわらせたくありませんでした。もちろん記憶は菖蒲に語りかけはしませんが、星の鳴く音にできるだけ耳をかたむけ、王子さまに信頼してもらおうとゆっくり待っていたのです。三日間ひたすらかきまぜつづけ、菖蒲の想いと王子さまの記憶が理解しあった時、砂の音はなくなりました。

「かくはん棒をひきあげてごらん」メレは言います。

菖蒲はかくはん棒をるつぼからあげると、先端にふわふわとしたわたあめがからまっています。

「こちらの台に棒をむけて」

メレは平皿を作業台におきます。かくはん棒についたわたあめは白くにごり、皿にてろりとたれて、おまんじゅうのような丸い形にかたまります。

「水晶玉みたいだね」シバは結晶にうつるメレを見て言います。

「おかしい」と、メレは腕をくみ、首をかしげます。「あれだけ良質な金の記憶が、どうして透明な結晶になるのだろう」

「アヤメちゃんはどう思う?」

シバが顔を横にむけると、菖蒲はかくはん棒によりかかるように、すうすう眠っていました。

願いの像

うっすら目をあけるとモザイクの天じょうが見えました。ズキズキ痛む両手にほうたいがまかれ、ベッドで寝ているのに気づきます。

ころがるようにベッドからおりて広間を通り、だれもいない作業部屋にむかい、作業台に置いてある水晶をながめます。

「アヤメちゃん、起きたんだね」背後からシバの声が聞こえます。「ずうっと寝ていたから、しんぱいしたよ」

「わたし、そんなに休んでたの?」

「うん。アヤメちゃん、三日間も手がぼろぼろになるまで記憶をかきまぜて倒れたんだよ。眠ってるあいだにメレが特製なんこうをぬって手あてしたんだ」

「そうだ、メレさんは?」

「記憶採取にでかけている。メレはアヤメちゃんの結晶についてなやんでるみたい」

「どういうこと?」

「金色だった記憶が無色透明の結晶になったんだ」

「わたし、なにかまちがえたのかな」

「いや、そうではない」

工房に帰ってきたメレは言いました。

「なぜ色がないのかしら?」不安そうにたずねる菖蒲。

「ぼくにもわからない」熊手を立てかけたメレは作業台のそばにあるイスにすわり、ひと息つきます。「資料室にある師匠がのこした作業日誌をしらべてみたけど、色つきの記憶から無色の結晶になったという記録はなかった。無色の記憶に色をつけるという技法はあるのだけど」

「採取した王子さまの記憶はもともと無色だったのかしら」

「いやいやどうだろう。あの時見たのはたしかに金色の星だったし、透明な記憶は夢ぬけといってガラスとかわらない」

「そんな……」

みんな答えを探そうと王子さまの結晶を見つめ、低い声でうなります。

「わたしは王子さまの記憶だと信じる」と、菖蒲はきっぱり言います。「たとえガラスとおなじでも、だれに見わけられなくっとも」

そうです。菖蒲にとって透明な結晶は、道で拾った石ころに名前をつけてみがき、クッキー缶にしまうような、たくさん思いのこもった宇宙でたったひとつの宝物だったのです。

「わかった」と、メレはうなずき、イスから立ちあがります。「アヤメが言うなら加工の工程にすすもう。仕事には敬意を、達成には賞賛を。ぼくの師のおしえだ」

「なんせアヤメちゃんの王子の結晶だからね」シバは片目をパチリとさせました。

「まずはその手をなおしてから」と、メレは菖蒲の手を見て言います。

「ほら」菖蒲はほうたいをほどき、ふるえる手のひらをゆっくり開いたり閉じたりします。「ちゃんとうごくわ。いますぐに加工しましょう」

「しかしそんなにボロボロでは……」

「メレさん、お願い」

「わかった」とだけ、メレはそれ以上なにも言わず、となりの部屋に菖蒲をつれていきます。

加工部屋はせまく、板ばりの小上がりで中央に穴があり、ろくろがすえられていました。

「アヤメ、ろくろの前にすわって」

菖蒲はくつをぬぎ、スカートのすそをまくりあげてこしかけます。メレは王子さまの結晶をろくろ台の上に落とすと、まるでおもちのようにぺちっと台にひっつき、ふるふるゆれます。

「足もとにある円ばんをけってごらん」

メレの言われたとおりにすると、ろくろは反時計まわりにくるくる回転をはじめ、結晶がふわりと宙にうきました。

「加工にとくべつな技術はいらない。結晶にふれて思いうかべるだけでいい。結晶はアヤメの願う像になる。ただし手をはなしたら二度と像をかえたり、もとにはもどせないから気をつけて」

そう言ってメレは部屋をあとにしました。

結晶の加工は思いをみだされるとうまくいきません。どんな像にもできるのはワクワクしますが、な

かなか思いどおりにはいかない作業なのです。

メレはろくろとむきあう菖蒲に、加工法の師からはじめて加工をゆるされた自分の姿をかさねます。

茶わんを象るよう師にいわれた弟子のメレは、緊張した手つきで結晶にふれます。丸いうつわを想像し、茶わんの像がくっきりうかび、もうすこしよくしようと、おごそかな茶わん、さらにだれも考えつかないような変わったうつわをつぎつぎに思いつき、まるで博物館を旅しているような気分です。

うっとりしたメレは、長い鼻をヒクヒク。どこからかお米としょう油のにおいがします。おにぎりにじんわり染みこんだしょう油は炭火でじっくりあぶられ、パリパリの表面をわれば、ふっくらとしたお米のあまい湯気につつまれます——味噌汁とぬか漬けもほしいな。きょうの昼ご飯はなんだろう——

おすし、チャーハン、カレーライスと大好物におぼれる姿はまるでヘンゼルとグレーテル。メレのおなかはぐぅっとなり、思わずあっと声をだし、結晶から手をはなしてしまいます。メレはじめての作品は三角の像をした焼きおにぎりでした。

「焼き目がじつにすばらしい!」と、師はメレをなぐさめるように言います。「なあメレ、自然な願いこそ最高の像なのだよ」

ベテラン職人はなんでも自由に結晶を象ることができます。描かれた絵や詩、音楽など、加工師はめいめい思いをくむ技法を知っていました。

ゆたかな色をもつ流れ星が落ちていた時代は分業制で、記憶採取、結晶、加工と、職人がそれぞれいて、なかでも加工の工程は花形でした。いつからか透明のもろい断片ばかり落ちるようになり、職人たちは仕事をやめてほかの星へ、工房もひとつまたひとつと消え、メレだけになりました。

「できた」加工部屋から菖蒲の声が聞こえます。

「ずいぶんと早くおわったみたい」と、シバ。

「はじめはじっくり時間をかけるものだけど」メレはふしぎそうに加工部屋にむかいます。

ろくろ台の上には素朴なフタつきの小ビンがポツンとひとつ、もしほかのガラスビンがならんでいたなら、まったく見わけがつかなかったでしょう。

「おどろいたね」メレはたまらず笑ってしまいます。「これはなんとも」

「願いの像はきめていたの」と、菖蒲は小ビンをまんぞくそうに手にします。「だって、井戸の水を入れるだけですもの」

「それはしつれいした」メレは軽くせきばらいをします。「目的にかなった作品というわけだ」

コツコツと玄関扉のたたく音を聞いたシバは、菖蒲とメレのもとに飛んできます。

「だれかお客さんがきたみたい」

「そうだ!」と、メレは思いだしたように手を打ちます。「行商の日だった」

「なにか売りにくるのですか?」菖蒲はメレにたずねます。

「いいや、行商に加工した記憶をゆずるのさ。かわりに食べものや日用品とか、たまに珍品をもらったりする。アヤメの手にぬった即効性ナンデモキクリームもそのひとつさ」

「わたしの手、だいじょうぶかしら」

菖蒲がいぶかしげに両手を見ていると、玄関扉がばっといきおいよく開きます。

「やあ、ひさしぶりだね、メレ!」

階段をおりてきたのは、青いふろしきをかついだ、スーツ姿のシロウサギでした。

行商シロウサギ

「ねえねえ、アヤメちゃん」

シバは小ビンをじいっとながめ、広間でメレがあぶったしょう油味の焼きおにぎりをほおばる菖蒲に話しかけました。

「なあに、シバ」

「この小ビンなんだけどさ、もしかして……」

「おばぁの家にあるガラスのしょう油さしよ」

「やっぱり。たいせつな作品だから、へんなこと言ってはよくないと思ってさ」

「なんで?」と、菖蒲はお茶をすすります。

「ろくろの前にすわっていたら、なんだかおなかすいてきたの。これはいけないって王子さまを思いうかべ納豆ご飯から……」

「まさか、わらからわら納豆からしょう油からのおばぁってこと?」

菖蒲は目を丸くするシバの耳もとに手をそえ、ひそひそと小声で、「そのまさかよ、シバ」。

ふたりはしばらく遠くに目をうつし、ぷっとふきだしてくすくす笑います。

作業部屋で商談をおえたメレとシロウサギは広間にもどって来ると、楽しそうに肩をゆらす菖蒲とシバを見つけます。

「なにかおもしろいことでもあったのかい?」

「いいえ、なんでもないわよね、シバ」菖蒲は口もとに人差し指をあてます。

「う、うん。なんでもないよ。ね、アヤメちゃん」と、シバは頭をこきざみにふります。

でも考えれば考えるほどおかしくて、菖蒲はおなかをおさえ、シバはへんてこりんな顔をします。

「まあいいや」と、メレはけげんそうに言います。「それよりアヤメ、こちらは行商シロウサギのアルネヴ。加工した結晶の取引をまかせている友だ」

シロウサギはグレンチェックスーツのえりをクイクイひっぱり、ちょうネクタイをキュキュッとつまみ、背筋をのばしてからすらりと長い足をくっつけ、つややかなくつのかかとを鳴らして菖蒲の前に立ちます。

「はじめまして。わたしは星間行商のアルネヴです。宇宙の塵から恒星まで、お客さまの所望する品をなんでもおとどけいたします」と、いかにも自信ありげな表情で会釈しました。

「はじめまして、わたしはアヤメです。アルネヴさん、金色の記憶を結晶化させたら透明になったんです。見ていただけますか?」

「もちろんですとも。金色の結晶など、なかなか目にすることのできない博物館級の品ですから、たいへん興味があります」

菖蒲は加工した透明の小ビンをわたします。

アルネヴはまじまじと見つめ、「ううむ。これはなんともむずかしい品だ。ガラスの小ビンにしか見えない。しかし材質はまちがいなく記憶の結晶。金色の断片と言われなければ色ぬけ品でしょう」。

「そうなんだ」と、メレはうなずきます。「でも金色の記憶をこの目ではっきり見た。それに、結晶化まで立ち会っているからほかの断片がまじるはずない。もっとも、ほかの記憶と混合したら干渉により結晶化されないけど」

「なるほど」と、するどい目つきのアルネヴはあごに手をあてます。「ますますむずかしい」

「そのしょうゆさ……」と、シバは思わず言いかけます。

「シバ!」顔をしかめる菖蒲。

「ごめんごめん。金の結晶について、もっとくわしい人はいないかな。ボクの先生に聞いてみるとか」

「まあ、それはいい考えね!」

「なるほど」アルネヴはふたりの話に割って入ります。「それでしたらどんなものでも見定める超一級の鑑定士がいますよ。その鑑定士にみてもらえば、あるいはなにかわかるかもしれない」

「アルネヴさん、よろしければ鑑定士さんを紹介していただけませんか?」

「もちろんですとも」アルネヴは喜んで応じます。「わたしも小ビンの秘密について、ぜひとも知りたいのでね。ただ……」

「問題ありますか?」

「ええ、ひとつだけ。宇宙を旅するためには旅券がひつようなのですよ、ミス・アヤメ」

「そんな」菖蒲はこまったように胸に手をあてます。「わたし、持っていません」

「すばらしい!」アルネヴは菖蒲の手を見て、おどろいたように言います。「持っているではありませんか」

「どこですか?」菖蒲は自分の体にしっぽでもついているのかと見まわします。

「あなたの手に光るのは海の領域を統べる女王テティスの認印ですよ、ミス・アヤメ」

なんと、くじら模様のスタンプは宇宙の果てまで旅できる、とくべつな旅券だったのです。

「まちぼうけ駅のおばぁが押してくれたんです」

「なるほど。わたしもちかくのレウケ島に住む大冒険家イアソン氏と取引でよくいきます」

「レウケ島のイアソン氏っておじぃのこと?」

「そうさ」と、シバは言います。「イアソン先生はアルゴー船でレウケ島に来たんだ」

「そういえばわたし、おばぁとおじぃの名前を知らなかった」と、おどろく菖蒲。

「よかったね、アヤメちゃん。これでボクの役目も果たせたよ。早く先生の家に帰って報告しなきゃ」

「ありがとう」菖蒲はシバを抱きしめ、頭をなでます。「あなたがいなければ王子さまの記憶を見つけられなかったわ」

「干しの王子さま作戦、大成功だったね。それにボクたちだけの秘密もできたし」

「メレさんも、ありがとうございました」菖蒲はメレとあく手します。

「こちらこそ」と、メレは照れながら言います。「アヤメを見て記憶採取は奥深い仕事だと学んだ」

「よし、ではさっそく鑑定士のいる夜明けぬバザールへむかうとしよう。銀河をわたる長旅になりますよ。ミス・アヤメ、わたしについてきて。家と仲間を紹介します」

そう言ってアルネヴは菖蒲を工房の外につれだします。外にはとても大きな白いザトウクジラが停車中で、その背に船のブリッジのような家が見えました。

「こちらはわたしの旧知の仲にして商売の相棒、シロザトウクジラのサトウです」アルネヴが呼ぶと、シロクジラはこちらにやってきます。「サトウ、夜明けぬバザールまで旅をするミス・アヤメだ」

「はじめまして、アヤメです。サトウさん、おせわになります」

サトウは菖蒲を見て、大きな口をゆっくり開き、「はじめましてぇ、サトウでいいよぉ。とってもかわいいむすめさんだねぇ。よろしくぅ」と、あいさつしました。

アルネヴはサトウの背中から垂れ下がる太いロープに足をかけ、「どうそ、こちらへ」と、菖蒲を抱きよせロープをひっぱると、サトウの背にある大きな滑車がくるくるまわり、エレベーターのように家までいっきにもちあがります。

「わたしの家にようこそ」