畳

背中にかたい畳の感触がある。肩甲骨が自重によって平たくのばされているような感覚。天井からぶら下がった蛍光灯のスイッチ紐が、さっき寝転がるときに肩に当たって振子みたいに揺れている。先に付いた白色のプラスチックがオムライスを縁取って移動する、その緩急のついた動きを目で追っているうちに段々と瞼が重くなってきた。

金属と金属の擦れる音が二、三度鳴ったあと、錠が回る音を左耳で感じとる。やっと帰ってきた。ドタドタとフローリングの廊下を小走りする足音に、ビニール袋の嫌気がするほど軽い騒音が重なる。

「帰り、遅くなっちゃってごめんね」両手に抱えたビニール袋をキッチンのシンクに置いて、彼女は溜息まじりに言った。

「ううん……おかえり」

彼女は僕をしばらく観察して、次に冷蔵庫からラップの被せられた皿を取り出す。冷えすぎていたのか、皿を持つ二本ずつの指以外をピンと立てて、電子レンジにその皿を乗せる。小窓から仄暗い橙色をした照明が見えたのを確認した彼女は、ミントの色をしたジャンパーの右ポケットから過剰に装飾された携帯端末を取り出す。忙しなく右手の親指を画面に打ちつけている彼女は、聞こえるか聞こえないかくらいの小さな口笛を吹いている。

「あのさ……聞いてほしいんだけど」

「どした?」

彼女は画面上に表示された文字列を目で追う。僕が体を起こしてその場に正座する衣擦れに気づいたのか、彼女はこちらを向いた。

「もし僕が、明日世界を壊すって言ったらどうする」

声は、思いのほか震えていた。目線を定める場所がみつからず、俎の上に横になっていた三徳包丁をぼんやりと眺める。

「それは、ゆうくんの《世界》の話?」

「そう」

「そっか、壊しちゃうの?」彼女はじっとこちらを見つめている。携帯はシンクの上にある。

「昨日、ハンマーを手に入れたんだ。ほら、よくみる頭の部分のかたっぽが釘抜きになってるやつじゃないよ。両方平らなやつ」

彼女は斜め上を向いて少し思案する。

「ゆうくん、そんな重たいもの持てるの?」

「できるよ、僕だってあれくらい」

「そっか、でも窓は無理に壊しちゃ駄目だってお医者さんに言われたでしょ?」

「あ、そっか。忘れてた」

「ほら、ゆうくんもご飯食べよ」

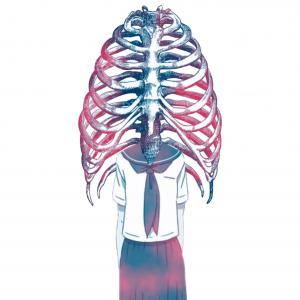

瞼が急激に重さを増す。視界が厚みを失ってゆき、糸のようになったかと思えば完全な闇が僕を包む。全身の筋肉が弛緩して畳に引き寄せられる。後頭部と床とが衝突する音が遠くで鳴ったような気がしたが、不思議と痛くない。

気づけば僕は冷たい煉瓦壁でできた部屋の中に佇んでいた。背伸びをしても届かない高さに備え付けられた小窓から漏れ出る月明かりを、全身に浴びていた。

「やっぱり窓は割っちゃいけないって」

右手で握っていたハンマーをみる。柄にはアルファベットのロゴらしきシールが貼られていたが読めなかった。

「まあ第一、お前じゃ届かねえだろうしな」壁際に生じた影の中から吐き捨てるような声が聞こえる。

「これは私が預かっておきましょう」

長身の男が月明かりを遮るように僕の前に立つので、彼の輪郭だけがぼんやりと輝いてあとは黒く塗りつぶされる。彼にハンマーを渡すと、先あった重い金属の感触だけが僕の右手を刺激する。

「記憶が僕の手を触ってる」

長身の男は僕の手を握ると、思いっきり引っ張った。肩の関節が軋んで裂けた。重心が狂った僕の体は、雨で地面が緩んで倒れてしまった案山子みたいに頭から地面に伏す。衝撃だけが脳を揺する。

「替わりましょう」

爪先立ちで、月明かりが照らす床に彼は立った。

「あ、起きた」

目をあけると彼女の顔があった。

畳