宗教

私の前には、スーツを纏った単眼の男が立っていた。寂れた団地の一角、私の自宅である八〇二号室はエレベーターを降りてすぐ目の前にある。仕事から帰ったその日、厚みのあるエレベーターの金属扉が開いたその先には、見慣れない男が一人で屹立していた。固く締められた真紅のネクタイの延長線上に彼の目は位置していた。仮に彼が二つの眼差しを有しており、なおかつ隻眼であったならば話は別であったろう。左右に別れた対称性を基盤として、片目に眼帯でもしていればその奥まったダンディズムを感じることも叶ったかもしれない。しかし悲しいかな、そのシンメトリーを優先して瞳を中央に布置したことによりその紳士性はとうに失われており、醸し出されるのはその眼睛から放射状に波及する不気味さだけである。彼は全身を完全に停止させてこちらを凝視しており、その単一の目がピントを合わせるように瞳孔を閉じたり開いたりしているように見えた。やがて私の背後は薄っすらと暈され、私の姿のみにピントが合ったのを見越したのか彼は、おもむろに口を開いた。

「赤堀様でございますか。私、こういった者です」

私の手に、一枚の名刺を渡してきた。彼の行う二三度の瞬きを当てもなく眺めた後、私は手元に目をやった。

「宗教法人、赤茶けたスライスチーズ教。パーマレット森永」

印字されたその文字は到底日本語には思えなかった。コーティングされていないこの厚紙の繊維をあらぬ方向に引き裂いて、目の前でぶちまけたい衝動に駆られたが、何とか踏みとどまることができた。私の超自我は優秀である。「教祖様が麾きなさいました」彼はこちらを真っ直ぐ見つめる。

「あの、宗教とかそういうのいいので」

「いざ仁義を持って、たちまねびなさい」

「失礼します」

ただならぬ雰囲気を感じ取った私は、あたかもその八〇二号室が目的地でないかの如くその場を立ち去ることを決断した。彼に右半身を向けてコンクリート造りの廊下を足早に進む。部屋々々と反対側には、これまたこちらを向いた部屋々々が所狭しと押し込められており、この団地がツインコリドール式の建築物であることを寡黙ながらも訴えている。

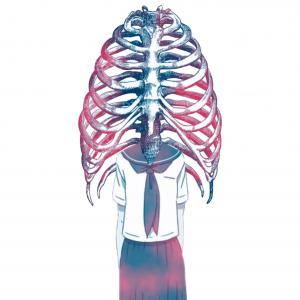

さてどうしたものかと思案するのもつかの間、背中に鈍い痛みを認める。私の歩くスピードを追い越すように、肋骨だけが体の中から逃げ出すその感覚が、背後からの前蹴りによるものだと合点がいくまでそう時間は掛からなかった。耐えられなかった体幹は敢えなく散りゆき、コンクリート製の床に顔面を叩きつけられる。手をつくのも間に合わなかった。自重による冷ややかなビンタの痛みに耐えつつ背後に目線をやると、右足を大きく上げた例の彼がこちらを視ていた。その顔は日々のストレスを発散できた恍惚あるいはそんなつもりはなかったと言わんばかりの粗忽を帯びた表情をしていた。不思議と目が二つある成人男性よりも表情が豊かな気がしたのは気のせいなのかもしれない。

カツンと右足を地に着け腰に手をやる彼は、次に辺りを見回し始めた。失くしたスマートフォンを探すように右目(あるいは左目)を数回捻ったあと、やがて手頃なオブジェクトを見つけたようで私の横を過ぎる。それに合わせて私は彼の姿を追うが、頚椎に鋭い波が襲う。どうやら鞭打ちを起こしたらしく、私は声の乗っていない乾いた息を漏らす。視界の先に捉えた幼児用三輪車を彼は片手で軽々持ち上げ、空回りするホイールの立てる音に耳を澄ませているようだった。プラスチック特有のくすんだ光沢は夕日を反射して唸るみたいに輝いていた。こちらに向き直った彼は単眼を大きく見開き、誰のものかもわからないその乗用玩具を私に向かって大きく振り上げる。

その日は、ひぐらしが鳴いていた。

宗教