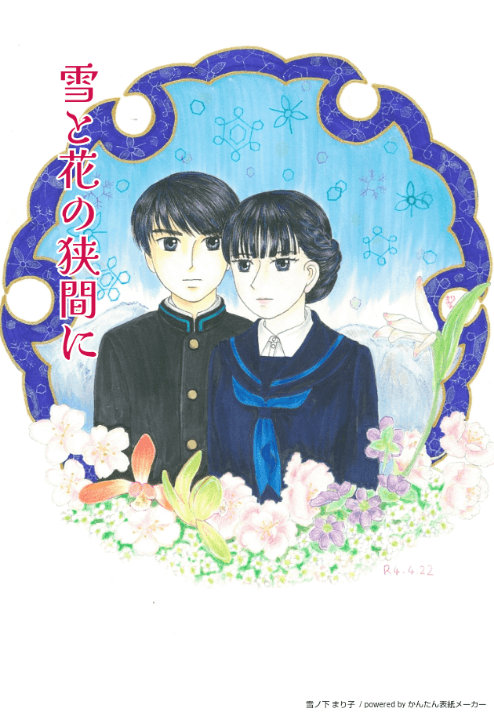

雪と花の狭間に

地名と名称は時代背景に合わせた表記で記しており、特に地名は過去編と令和編で表記が異なる場合がございます。

また、地方都市が舞台なので方言や地域特有の姓が複数登場します。

令和編の時系列はコロナ渦が収束した年の冬となります。

20年目のクリスマス

いよいよ遠景に街並みが見えてきた。

高速バスの車窓からは、四方を山に囲まれた街並みが覗く。

東北の冬とはいえど雪の気配は感じられない。蘭はほっと息をついた。

◇◇◇

蘭が卒業した県立高校の生徒達が演じる『くるみ割り人形』のミュージカルの公演に招待されたのは、収束には及ばないがコロナ禍が落ち着きかけた頃だ。

クリスマスの時期になると芸大への進学に特化した科を専攻する生徒による『くるみ割り人形』のミュージカルの公演が恒例となっていたが、コロナ禍の影響で前年度の公演が取り止めになった。

観客を募るのは二年ぶりとなる。

この度、在校生から「舞台の制作に携わった卒業生達にぜひ観に来てほしい」と招待状が届き『くるみ割り人形』の公演を観に故郷の福島まで赴いた。

高速バスで、二時間の道のり。

「ねえ、蘭ちゃん。福島の方は寒波ですごい雪が降るって話だけど、帰りどうする?」

現在の蘭が住んでいる新潟から福島までを結ぶ直通のバスはないものの、会津若松で一度乗り換えれば問題ない。

いずれにせよ予約の必要はないので当日にバスターミナルで乗車券を買えばよい。

それ以前に蘭と夫である一哉を出立の当日まで心配させたのは、寒波による積雪だった。

「蘭ちゃんも疲れてるだろうし、無理は禁物だからね。俺は仕事終わったらさくらとすず連れて福島まで迎えさ行こうか?」

蘭を気づかうあまり心配そうに眉をひそめた一哉の顔が苦笑いに変わったのは、蘭が自らホットミルクに入れている蜂蜜が桁違いに多いからだ。更に、蘭は生姜の砂糖漬けも入れている。

「それもいいけど、クリスマスにママがいないのは可哀想だしなぁ」

「蘭ちゃんがいない俺も可哀想だよぉ」

夫の発する本音交じりの冗談に蘭はクスッと笑う。

二人の娘は自分が面倒を見るので無理をせずに実家に泊まってきたらよいと一哉から提案を受けるも、クリスマスに母親がいないのは可哀想だからと蘭は当初はトンボ返りでの帰宅を決めた。

12月の下半期から毎日チェックしている天気予報ではクリスマス寒波による大雪の予報は相変わらずで、出立の間際になると実家に泊まるという提案に従った方が無難だと結論を出すほかなかった。

◇◇◇

貴賓席として宛がわれた最前列の席で、蘭は自身の年齢の半分よりも年若い少女達の演じる姿に感心しつつ、懐かしさに胸を震わせる。

懐かしい音楽に、懐かしい制服。

本格的なタータンを起用したキルトスカートに揃いのネクタイを組み合わせる制服は、少女だった蘭のお気に入り。

BGMは元々はチャイコフスキーが手掛けたバレエ音楽を起用していたが、いつしか芸大進学コースで音楽を専攻する生徒が作曲を手掛けるようになる。

その始まりとなった生徒が、蘭だった。

公演後の花束贈呈では在学時の活躍を紹介された後に、現在までの音楽家としての実績を放送部の生徒が誇らしげに述べる。

かつて演奏家として活動していた蘭は国内を中心に各地を巡りつつ、故郷の高校からの依頼により生徒達の指導を受け持っていた時期があった。

現在は一線を退くも、スクールバンド向けの楽曲の作曲を中心に音楽活動を継続している。

◇◇◇

青を基調としたイルミネーションは夕闇の駅前を鮮やかに彩った。

同時に、降雪の気配も静かに忍び寄る。

雪の精は、音もなく忍び寄る。

翌日から年末年始にかけて継続的に雪が積もると聞く。

豪雪地帯とは言い難いが、この盆地に鎮座する街も積雪する。

それでも、例年にはない事態だと地元に住む招待客=元同級生達は揃って震え上がっていた。

「蘭ちゃんは雪国さ住んでっからどか雪にも慣れたべ?」

同級生達が集まると誰かが必ず"福島より雪が降る地域に住んでいる者"にそう話を振るのだが、実態はまちまちだ。

その毎に蘭は「積雪は福島に毛を生やしたくらいで、どちらかといえば雨と雷が多い」と答えている。

20年前は、イルミネーションなどあったであろうか。

まだ中学生だった蘭は、15の少年だった一哉と『くるみ割り人形』のミュージカルを見に行った。

あの時は駅から出るなり百貨店に入ったものだったと懐かしく思う。

一階のアクセサリーと化粧品を扱うフロアにて蝶々を模したカットガラスのバレッタの美しさに一目惚れしたが、価格を見て購入を断念したことを未だに覚えている。

その後に一哉から雪の結晶を模したヘアアクセサリーをプレゼントされたこと、帰り足の無人駅の構内で彼に渡したマフラーは20年を過ぎた今でも愛用しており、今朝方も襟元に巻いて出勤していたことを思い返し、蘭はマスクの下で照れ笑いを堪えた。

ことあるごとに立ち寄っていた駅前の百貨店は閉店してしまったが、地元民に愛された百貨店だ。

再開発で解体するまで地元のスーパーがテナント入りし、各地域の物産展を開催するなど活用していると両親から聞いた。

まずは駅ナカでお土産を選ぼうと蘭は足を進める。

クルミの佃煮を入れた太巻きが一般化しているという食文化の影響でクルミの入った食べ物を好む一哉はエンガディナーが好きなので、お土産に買っていこう。

長女と次女には食べ物か、または雑貨にしようか……と考えを巡らせていると「ママ!」と呼ぶ声が聞こえた。

おおかた駅ビルに来た買い物客による声だろうと思いつつ、二人の娘の顔が脳裏に浮かんで切なくなる蘭の耳に通知音が届く。

スマートフォンを取り出し、手帳型のケースを開くなり蘭は発信者の名前に驚く。

『蘭ちゃん、お疲れ様。今福島さ来てるよ。あ、いたいた!』

地元を代表する作曲家をモチーフとしたモニュメント付近で蘭に手を振っているのは一哉だった。

彼は20年前に贈った薄桜色に藍鼠色でチェック柄を織り上げたマフラーを巻いており、トレンドの市松模様のマスク越しに笑っている。

これはサプライズではない。

事前に二人で相談し、天候次第では仕事を終え次第福島で合流する話も出ていた。

年末年始の福島の降雪は例年になくひどいと聞き、正月の帰省が困難であれば年明け前に帰省しようという結論に至ったのだ。

一哉は精神科の診療所に勤める医師だ。

35歳。駆け出しからようやく中堅に仲間入りを果たせたであろう彼は、亡き父方の祖父が開いた診療所を任される身。

週末と祝日、盆と年末年始は休診日を設けているので、休診日は医師もスタッフも休暇がもらえた。

ママ!

長女のさくらが嬉しそうに駆け寄ってくる。

名前のとおり桜の季節に生まれたさくらは5歳児だが、背が高いのでしょっちゅう年長組に間違えられる。人によっては小学生に見えがちだ。

乳児期から子供騙しがきかないほどに賢いところへもってきて、勝ち気で我の強いさくらには両親共々手を焼いているが、かわいい我が子には変わりない。

「お車の中でお利口にできた?」

「うん! だって寝てたもん! パパがね、今年は福島にサンタさん来るってパパが言ってた! それでね、サンタさんにおやつあげるのぉ!」

「そっかぁ、よくできたね。サンタさん喜ぶぞぉ」

おやつは枕元に置くんだよ、と話して聞かせる蘭にしがみついて甘えるさくらは、会う人会う人に「パパにそっくりねぇ」と言わしめるほど一哉と瓜二つ。

つり目がちの、黒目のハッキリとした大きな瞳が印象的で、己の頭を蘭にすりつけている姿は飼い主に甘える子猫さながら。

朝の登園時に着せた、中綿の入った薄紫のコートと起毛素材の縫い込まれた雪靴が暖かそうだ。

コロナ禍など予想だにしなかった二年前の初夏に次女のすずが生まれて以降は姉としての自覚を持ち始めたのか、時々お節介が過ぎるところは置いておき面倒見の良い性質が強まった。

すずはというと、お気に入りのシロクマを模したコートを着こんで座り込み、石畳の隙間を指でなぞって一人遊びをしている。

マイペースな性分が、垣間見えた。

そんな次女の面差しは蘭に似ているが、父方の祖母からは「カムカムすっ時のつぐんだ口元があんたの父さんそっくりだよ。こりゃあ頑固者さ育つナイ」と言われた。

その傍らで苦笑いを浮かべる一哉は顔を蘭に向けると満面の笑顔へと変えた。

「蘭ちゃん、おかえり」

小走りで駆け寄る蘭の髪に、雪の結晶が青く煌めく。

「ただいま」

2011年冬

―――2011年12月―――

冬の午後らしい、金色を帯びた空だった。

フランクフルト発の飛行機に乗り込んでからどれほどの時間が過ぎたろう。

音澤蘭は両手を組み合わせて腕を伸ばし、窓からのぞく空を見た。

時刻は15時過ぎ。もうすぐ成田空港に着く頃だ。

演奏家志望の蘭はドイツのハンブルク市内にある音楽院に留学中で、翌年には卒業を控えている。

冬休みを利用し一時帰国する最中だった。

実家は東京から新幹線で1時間ほどかけた東北の地方都市にあるが、諸々の手続きを考えれば帰宅時間は夜にずれ込むだろう。

空いた時間に日本に着いたと連絡を入れ、実家や周りで変わったことはないかと聞くと母はこのように返した。

3月の震災で道路にできた凹凸で走らせた車が弾むほどだった、と。

地盤が頑丈な地域ゆえに実家に大きな被害はなかったが、除染作業で取り除いた土は庭の片隅に置いたままで、いつになれば持ち出すのだと不満を漏らしていた。

気に入って育てた鉢植えの行き場がなくなった、母は電話でそう愚痴をこぼす。

母の自慢でお気に入りだった牡丹と藤の鉢植えは、どこへ置いたのだろう。

予想どおり福島に着いた時には夜になり、駅前広場は青いイルミネーションが煌めいている。

駅ビルはクリスマス一色で賑わいを見せ、クリスマスの雰囲気を楽しんでいる人々の様子に蘭は安堵した。

福島。四方を山に囲まれたこの街は蘭の生まれ故郷だ。

街並みと吾妻連峰の取り合わせは壮観で、雪と花の狭間の季節は特に美しいと蘭は疑わない。

実家の部屋の窓からは吾妻連峰が見えるので、朝起きたら見てみよう。そう考えていると名前を呼ばれた。

少女の声。

「やっぱり蘭さんだ! 兄ちゃんから今日帰国するって聞いてたんです!」

二重まぶたの大きな目が蘭を見上げる。

蘭は背が高い。

平均的な身長の女性でも少しばかり見上げねば、170センチを少しだけ超えた蘭との視線は合わないのだ。

「花梨ちゃん? 予備校の帰りなの?」

「はい。今帰りなんです。聞いてくださいよ。今年は冬休みが短くて……」

花梨は高校三年生。

薬剤師志望で連日予備校通いだ。

この女子高生が蘭と親しげに接しているには、理由がある。

「総文祭も会場が避難所になっていたから吹奏楽は中止でした……。しょうがないって頭では分かってはいるんですけど、せっかく福島県内が開催地だったのに。あ、兄ちゃんとはいつ会いますか?」

「明後日だよ。高速バス乗り継いで行くよ」

「医者になった暁には蘭さんとお兄ちゃんゴールインなのかなぁ」

含み笑いの花梨。花梨の兄である一哉は蘭の恋人だ。

いずれ義理の妹になる花梨は素直で愛らしく、蘭にとって本当の妹のようにかわいい存在である。

「女子高生って恋愛の話が好きだよね。まさか花梨ちゃんに会うなんて予想外だったから渡せるのこれしかないけど、ドイツのお土産」

熊を象ったグミを花梨に手渡す。

検疫が済んだ後の空き時間、知り合いに遭遇した時に備えてコートのポケットに忍ばせておいたのだが用意周到にも程がある。

「ミヒャエル・ゾーヴァの本で見てから憧れていたんですよ。ありがとうございます! よし、LINEで兄ちゃんに自慢したろ」

言葉どおり花梨はスマートフォンを取り出して手元を撮影し始める。

その前に通行人の妨げにならないよう壁際に寄るという配慮は忘れていなかった。

「お兄さんにプレゼント用意してあるよ」

「まさか人相の悪いくるみ割り人形ですか?」

「当たり」

「兄ちゃん、人相の悪いくるみ割り人形が欲しいって言ってたんですよね」

変わったセンスだね、と二人は互いに顔を見合せて笑う。

「昔ね、そんなこと言ってたの思い出したんだ」

「大学の時ですか?」

「いや、中学生の頃。くるみ割り人形の公演に行った時にそう話してたのをふっと思い出してね。通販のくるみ割り人形はどうしてもかわいい寄りだからねえ。でも人相の悪いくるみ割り人形を探すのは大変。作家物だとおっかない顔はいるけど高いし、蚤の市で探してやっと理想どおりの見つけたの」

花梨と話し込みながら飯坂線の乗り場へ向かう。

福島駅から飯坂温泉までをつなぐローカル線は雨が降ろうが槍が降ろうが運行すると聞く。

沿線に住まう周辺住民の足となり、時間帯によっては一時間あたりの便数が多いのでローカル線としては充実しているのではないかと蘭は思う。

蘭自身も中高生の時分には世話になった。

寒いと言いつつも花梨は黒タイツにレッグウォーマーを重ね、更にショート丈のスノーブーツを履いていたのでいかにも温かそうな足元をしている。

「花梨ちゃんって彼氏いるんだっけか?」

苦笑いで、花梨は顔の前で片手を振る。

「いませんよ。周りにあまり興味持てる男子いなかったし、言い寄られることもなかったですね」

「えー、そうなの? 花梨ちゃんかわいいのになあ」

目鼻立ちのハッキリした愛らしい顔をしている花梨。

素直で心根が優しいので彼女に好意を寄せる者が存在してもおかしくないのにと蘭はと思うが、花梨は兄譲りの『いい加減な男女交際はしたくない主義』かもしれなかった。

花梨の兄も美男子ゆえに異性から高い人気を得ていたが、蘭への想いがぶれたことなど全くない。

「そりゃあ、彼氏欲しいって思う時もありますよ。蘭さんと兄ちゃんのラブラブっぷり見ていると羨ましかったし、あんな恋愛したいなーってすごく憧れてました。でも高校では勉強と部活に熱を入れてたし、女子の比率が高いから出会いが少ないんですよねえ」

花梨の置かれた環境を顧みて、まあ、確かにと蘭は納得せざるを得なかった。

「うちの高校は男女比が商業高校並みだもんね。でも吹奏楽部にも男子いたじゃん?」

うちの高校。花梨の通う県立高校は蘭の卒業した高校でもある。

現在、花梨の着ているブレザーの制服をかつては蘭自身も着ていたものだった。

90年代に制定されたタータンチェックのキルトスカートは未だに女子中高生から高い支持を得ているのだろう。

「あくまでも部活仲間って関係でしたね」

でも恋がしたい、と切符を買う蘭の隣で花梨は唸った。

電車内の暖房はちょうど良い加減になっていた。

◇◇◇

「ただいま」

蘭の自宅は市街地より西側の郊外にある。

郊外とはいえど昭和末期から開発が進んだこの地域は複合型のスーパーがあり、更には地元企業のスーパーが複数件存在する。

ファミレスや焼き肉店も複数件建ち並び、靴屋、ペットショップ、ファストファッションの店舗まで揃うという利便性の高い地域だ。

自宅は地区内で最も栄えた場所から少し北に位置した住宅地にあり、築30年はいかないであろう和の趣のある戸建てに蘭は入っていった。

確かに、庭の片隅には長方体にシートを被ったものが見えた。

これが母を悩ませる土かと蘭は長方体を睨む。

長方体の上には、いくつかの鉢植えが置いてあった。

母自慢の牡丹と藤の鉢植え。父が気に入っている梅の盆栽もある。

いかにも、仕方なくそこに置いたと言わんばかりだ。

「おかえり。電話かければ迎えに行ったのに」

蘭と面差しの似た女性がドアを開け、リビングのコタツに入るようにと促す。

かすかに、日本家屋に似つかわしい薫物の香りがした。

この香りは蘭が大学卒業時に母へのお土産にと渡した新潟の雪椿のお香だと分かるなり、蘭は嬉しい気持ちになる。

母親の星(せい)は若かりし頃に駅前の百貨店でデパートガールを勤めていたのも頷ける、才気煥発で溌剌とした女性だ。

音澤は母方の姓である。

ルーツは知らないし音の字が北海道っぽいと言われたことはあるが、母は横浜出身であった。

父の旧姓は星。会津地方に多い苗字だ。

星が二つ並ぶと珍妙だからと父が母方の姓に入ったのだ。

星の後ろからヌッと現れ、蘭のスーツケースをひょいと持ったのは父の泰造だった。

会津生まれの寡黙な泰造。

大柄の筋肉質で、パッと見はサングラスが様になるコワモテだが、我が子の意思を尊重し寄り添うことを厭わない、子煩悩な父親だ。

泰造は県庁で働く公務員である。

見た目は母親似で醸し出す雰囲気は父親似だとよく言われたが、蘭自身もそう思う。

「ご飯は花梨ちゃんと食べたの」

自宅に着く前に少しだけ遠回りして、蘭は花梨と町内のハンバーグがメインのファミレスで夕飯を食べてきた。

ハンバーグってハンブルク発祥なんだって。

えー、知りませんでした。

私も留学した頃に初めて知ったの。馴染みのある食べ物って案外ルーツを知らないものだよね。

冷えた身体をコタツにもぐり込ませて暖をとる蘭はファミレスでそんな会話をしてきたと両親に聞かせた。

「パフェも食べてきたよ」

「あらー、そう? 蘭が帰ってくるから小学校前のお菓子屋さんでケーキ買ってあるんだけどなあ」

「えっ! 食べる!」

母の言葉に目の色を変える蘭。

コタツから勢いよく跳ね起きた。蘭は甘党だ。

筋金入りの甘党の娘の様子を微笑ましく思う星は「はいはい」と言って苦笑いをしながら人数分のケーキを用意する。野太い声で「俺、運ぶよ」と言う声が台所から聞こえた。

ケーキ三つにティーポットと三人分のカップ&ソーサーのセットをいっぺんにお盆に乗せて、泰造は易々とリビングに運び込む。

蘭の好きな、ホワイトチョコレートのババロアにオレンジ色のソースをかけたケーキ。

オレンジ色のソースの上はフルーツで彩られている。

大好きなホワイトチョコレートのケーキは帰省の毎にありつけた。

蘭が徒歩で買いに行く時もあれば、今回のように帰省するその日に合わせて家族が小学校前の菓子店まで車を走らせる時もある。

両親もケーキを食べたいということもあるのだが。

入浴前にパジャマを取りに行こうと蘭は二階へ上がる。

高校卒業時まで過ごした吾妻連峰を臨む子供部屋は、年子の妹と共同で使う相部屋であった。

その証拠に本棚と学習机の機能を備えたロフトベッドが二つ、対に配置されていた。

北海道の大学で獣医学を学ぶ妹の『みちる』は滅多に帰省できない。

高校時代に見た獣医学部を題材としたドラマの影響を受け関心を持ったみちるだが、留学前に再会した時には「生命を相手にする以上、生半可な覚悟では務まらない」と話していた。

泣き言を口にしながらも妹は動物はかわいいし社会に貢献できる仕事だからと懲りずに頑張っている。

時折お調子者のように振る舞いつつも性根の真っ直ぐなみちるらしい。

いざ数ヶ月ぶりに自分の部屋に入ると本来の目的も忘れて関係のない引き出しを開けたくなる。

まずはクローゼット。

モノトーン、または寒色系で占めている。

その中でも大多数は青系だ。次いでモノトーン。

時々紫が顔を覗かせた。

紺色。

藍色。

勿忘草。

ペパーミント。

プルシアンブルー。

我ながら、どれだけ青が好きなのだろうと苦笑いするほかない。

実際に青のイメージだと言われたことが沢山あるし、一番しっくり馴染むのも青。

特に紺色は肌が綺麗に見えると褒められた。

成人式の振袖も青系だ。

瑠璃色をベースに珊瑚色と藤色と鳥の子色で雪輪と季節の花々を描いたアンティーク調の柄行きがお気に入りの振袖は、象牙色の袴と合わせて来年に控えた音楽院の卒業式にも着る予定である。

パジャマはクローゼットではなく引き出しだろうと我が身に言い聞かせるが、次に開けたのは学習机の引き出し。

こちらも苦笑いするほかなかった。

小学生時代から一貫して最も好きな科目は音楽だった。

引き出しには小学校から高校までの音楽の教科書が残されているのだ。

音楽が好きだとはいえ、小中学校でありがちなクラシック音楽の感想を強要するスタイルはいかがなものかと疑問を抱いたのは否めない。

蘭の友達には感想の強要が原因で音楽の授業が苦手になった者がいる。

友達が言うには楽しい、かっこいい、綺麗な曲などの感動はあるものの文字に表すと上手く表現できなくなるらしい。

小学校低学年を過ぎれば思ったままを単純に綴った感想文は許されない。

何でも良いからと言っておきながら気取った文章で小難しく綴った感想を提出することが暗黙の了解になっている。だから書けないのだ、と。

そして、蘭自身は好きな楽曲ほど言葉で表現したくない性分であった。

言葉に出せば安っぽくなってしまう。そんな気がした。

中学時代に所属していた吹奏楽部では部員が安っぽい言葉で茶化しながら、時としてからかいの材料にしながら楽曲を汚してゆく様を何度も何度も目の当たりにした。

「言葉で表したくないことなんて沢山あるのにね」

書かなければ点数がもらえないので気が進まないとは思いながらも感想を書いて提出した。

高校や大学時代のアナリーゼは楽曲を分析するためなので純粋に楽しめた。

独り言と共に教科書をパラパラとめくる。

カーペンターズと井上陽水、サンタ・ルチアが掲載された教科書は高校一年生の時のものだった。

2011年冬・2

教科書をしまい、一段下の引き出しを開けた。お菓子の缶。バレンタインシーズンに駅前の百貨店で買い込んだチョコレートの缶だった。

女の子が好みそうな花のイラストをあしらった缶を開ける。

懐かしい!

そう叫びたいのを堪えて蘭は缶の中身を手に取った。

パールホワイトの携帯電話。高校入学前に最新式として発売された、いかにもな女の子向けの外見を誇る携帯電話はイルミネーションの色を自由に変えられるところが気に入っていた。

ご丁寧に充電器も取ってあるので、動くかは定かではないが充電してみよう。

缶の底には紙。おおかた友達からの手紙かと思ったが手に取るなり五線が透けて見えたので手紙ではないとわかる。

心当たりがあった。桜の舞う中で、白い携帯電話から聞かせたあの曲。

「やっぱり……」

――無題――

五線譜には手書きの音符。カノン進行を覚えたての頃に初めて作った曲だった。♭の数と位置から変ロ長調だとわかる。

中学三年生の頃に放送されていた学園青春ドラマの中で、ある生徒が作った曲をクラスメートがリコーダーで演奏するシーンがあった。ドラマの1シーンがきっかけで、受験生の身なのにと罪悪感を抱きながらも作曲に関心を持った蘭は、合間を見ては作曲方法を調べたのである。

幸いにも蘭は地頭が良く、秀才と呼んでも過言ではない成績をキープしていたので「優等生の気分転換だろう」と許された。

携帯電話にはオリジナルの着信メロディを作れる機能があり、これ幸いとばかりに春休み中に作った楽曲が『無題』だった。

うまい曲名が思いつかないまま慌ただしく時間は過ぎ、記念すべき初めて作った楽曲は未だに名無しのままであったのだ。

いい加減名前をつけてくれよ。

名無しの楽曲がそうせがんでいるように思えた。

桜の下に、かすかに聞こえる変ロ長調。

柔らかな色彩の花々を思わせる温かい曲調は懐かしさすら抱かせた。

真新しい制服の少年少女が顔を寄せ合い白い携帯電話を覗き込む。整った鼻筋の美しさを目の当たりに、少女だった蘭は頬を染めてはにかんだ。

目を覚ました時には空が白みかけている。

チョコレートの缶は、時間を逆戻りさせる玉手箱。

昨晩は懐かしい夢を見た。花梨と同じ、膝丈のキルトスカートの制服。

少年の髪からはライムのような、爽やかな柑橘の香りがした。

会いたくて仕方ない、愛しい人は少年の姿で少女の蘭に会いに来た。

帰省の期間は限られているが、大好きな友達は元気に過ごしているだろうか。

少なくとも、今でも年賀状と誕生日を祝うメッセージを送り合う友達の無事は確認できている。

蘭はパジャマの上に綿入れのフリースの上着を羽織り、窓を開けた。

白鳥が飛んでいる。これから川へと向かうのか。

青みを帯びた山肌に白雪を被った吾妻連峰が光り輝いていた。

2001年12月

あの子がいる。はやる気持ちは加速する。真冬の風に逆って、飛鳥川一哉は自転車を走らせた。

冴える空気が肌に冷たい。

近代的に舗装された道は北へ向かうにつれ時代を遡るようにノスタルジーを帯びてくる。

あの子はもう、無人駅に着いているはずだ。

あの子に会いたいがゆえのじれったさを抑えて「木枯らしに吹かれて」を口ずさみながらメタリックブルーの自転車を無人駅の駐輪場に停めた。

無人駅の階段を登った先に『あの子』はいた。

モノトーンの背景に濃紺のセーラー服が映え、身じろぐ度にスカートの裾はひざ下で揺れる。

既に時代遅れと言われながらもこの地域では女子中学生のスカートはひざ下丈と決まっており、それは10年先も変わらないだろう。

しかし、時代遅れの長いスカートこそ伏し目がちな少女の品格を引き立てるにふさわしかった。

濃紺の制服の鮮烈さに一種の懐かしさを覚えたのは、初めて彼女と出会い恋を覚えたその時を思い起こしたからだ。

あの時、彼女は濃紺に少しだけ紫を加えたプルシアンブルーのワンピースを着ていた。

プルシアンブルーの少女の頑とした強さを宿す眼差しが和やかに弛んだ時、まだ十つの一哉は己が恋心を自覚した。

俺はこの子が好きだと。

セーラー服の少女・音澤蘭は一哉を見つけるなり引き結んだ唇をほころばせた。

容姿に恵まれている蘭だが、かわいいという言葉が甘すぎて似つかわしくないと思えるのは170センチの長身とプライドが高そうな切れ長の目のおかげだろう。細面の輪郭に高い鼻筋が貴族的である。

しかし、一哉はこの少女が誰よりも可憐だと信じている。

怖いものなどなさそうな堂々とした蘭の姿は気高き女王の風格を漂わせるが、気を許せば年相応の無邪気さを見せる。

はにかみの笑顔は大人びた彼女を可憐な少女へと変貌させた。

「ごめん。蘭の方が早かったね」

蘭は顔を2回ほど左右に動かし、そんなことはないと告げた。落ち着いたアルトは理知的な少女に似合い、よく通った声質だ。

伏し目がちな麗しい目元も魅力的だが、やけに唇へ目が行くのは蘭が元吹奏楽部員でフルートを受け持っていたからだろう。赤みのさした唇は形良くまとまり、薄すぎない厚さのおかげかクールな顔立ちながらも冷たさはなかった。

「一哉ちゃん、キョンキョンの木枯らしに吹かれて歌ってた?」

「いや、ALFEEの方だよ。聞こえてたの?」

「うん。白い季節のあたりから。髪乱れてる」

「え、マジ?」

好きな女の子に乱れ髪を指摘され、一哉は窓ガラスを鏡にして前髪を整える。ガラスに映る一哉はつり目がちの大きな目が特徴的で、それでいて尖った印象はない。

二枚目の整った顔立ちをしながらもがさつな手つきで乱れ髪を直す姿は普通の少年そのもの。太めの、凛々しい眉が前髪に隠れた。

髪を整える一哉をおもしろそうに見守る蘭もまた、快活で真っ直ぐな一哉を恋い慕う。

向き直る彼の、幼さを残す面立ちに見え隠れする精悍さが眩しい。

眉が髪に隠れたところで電車がホームに入る時を告げるシグナルが鳴り響いた。

二人が降り立つ狭いホームには小型の券売機があり、蘭は券売機のボタンを押して用紙を取り出す。この用紙はどの駅から乗車したかを証明するもので、電車内で目的地までの切符を購入する仕組みなのだ。

商店が点在する西側に相反し、東側には古い住宅地が広がる。フェンスで隔てた先には小規模なブドウ畑、そして信夫山を臨む。

「蘭、コート着てないね。寒くない?」

この時の蘭はコートを肘にかけており、襟元にマフラーを巻いていた。タータンチェックのマフラーは良質のウールでできている。

マフラーに隠れて見えないがセーラー服の下には白いブラウスを着込んでおり、この着方は市内の中学生によく見られた。

県内のよその市町村では丸首の白い運動着を重ね着する着方がありがちだが、蘭はセーラー服の襟元からのぞく白い丸首を「幼稚で野暮ったくて汗臭そう」と嫌ったので、ブラウスを重ねるという地域特有の着こなしは都合が良い。

「私、寒いのは平気。一応、持ってはいるけど。そう言う一哉ちゃんこそ学ランのままだべした」

垢抜けた容姿にそぐわない、方言混じりのセリフ回しは蘭が田舎娘であると確信させる。言葉どおり、蘭は腕にコートをかけている。

ミトンをはめた手に向けて吐いた息が白く染まる。雪を模したノルディック柄のミトンは、今年の2月末に一哉からもらった誕生日プレゼントだ。

一哉はというと陽気な笑みを蘭に向けて袖をまくって見せた。

目を爛々と輝かせて笑う顔は人馴れした猫の甘えた表情に似ている。

「偶然だね。俺もコートが邪魔だから学ランの下にニットのカーディガン重ね着してんの。男子でもカーディガン着るの市民権得てるらしいよ」

「カーディガン、グレーなんだ。黒線がかっこいいね」

学生服の袖口からのぞくカーディガンの袖。黒線が二本入っている。

「いいでしょう? でも俺、本当はピンクが着たい」

「学生向けでピンクのカーディガンなんて売ってないんじゃないの?」

「あったらかわいいと思わない? 俺、ピンク好きなんだけどなあ。マゼンタじゃなくて桜色っぽい薄いやつ」

男物でマゼンタみてえなケバケバしい色はあるのになんで桜色ってないんだろ、と一哉は言う。

マゼンタをケバケバしい色と評する発言に、派手好みではない性分が垣間見えた。

「……確かに学生向けでピンクのカーディガン、実際にあったらかわいいかも。女の子以上に女の子らしいところあるよね、一哉ちゃんって」

「え、なになに、例えば?」

「ホワイトデーにクッキー焼いてくれたところ。あと常に裁縫セット持ち歩いてたり臆せずに少女漫画とか少女小説読むとこ」

女の子以上に女の子らしいと蘭は言うが、一哉はがさつでズボラな少年であった。

通学用の革靴を履いたままハゲた部分を靴墨で塗りつぶし、学生服を着たまま取れかけた金ボタンを最も手近にあったからとピンクの糸で縫い付け、穴のあいた靴下を履いたまま繕うなどのズボラさを垣間見せる有り様だ。

(しかしながら針で手指を刺すなどしたことはなく、尚且つ整った縫い目をしているので手先が器用なのは間違いなかった)

蘭の通う中学の女生徒達から美男子と持て囃される彼が同性の友人に恵まれるのは人並みに備えた「がさつさ」に由来するのだろう。

幼少の頃から現在にかけてやらかした男子ならではの失敗は数しれずだ。

「クッキーは進藤先輩と奥山と松っちゃんと焼いたんだよ。あの先輩、料理上手いんだ。気に入った? また作ってあげよっか?」

「きゃあ! ありがとう!」

甘いものに目がない蘭である。それまで冷静に徹していたが両手を組んで満面の笑みで歓喜し出した。

「コート持つよ。両手塞がってやりにくいでしょ」

ほら、と一哉は蘭に向けて手を差し出す。

「えー、申し訳ないよ」

持つよ。

悪いからいいよ。

押し問答の結果、蘭が折れた。

がさつでズボラな彼も蘭の前では紳士的に振る舞いたいらしく、ホームに着いた電車のドアが開くなり先にどうぞと促した。八代亜紀の『雨の慕情』の振り付けを連想させるその動きはぎこちなく蘭の笑いを誘う。

それでも彼の気づかいが嬉しかった蘭は礼を述べて電車に乗り込んだ。

電車内では小学校高学年ほどの少女が二人、好奇のまなざしを蘭と一哉に向けてささやく。

「あの人達、付き合ってるの?」

「彼氏かっこいいよね?」

「だから。美人はイケメンとくっつくんだねぇ」

微笑ましい対話に悪い気はしないが、蘭は一哉をイケメンという軽い言葉で言い表したくなかった。

当時は気づいていなかったが、心のどこかで一哉を神格化していたのだと成人した蘭は振り返る。

このことを一哉に話すと笑われ、同時に自分も蘭を神格化していたと打ち明けられた。

二駅を過ぎた頃に乗務員が来たので蘭は用紙を差し出し、運賃と引き換えに切符を渡された。

終点の福島駅で二両編成の電車を降り、薄暗い通路を抜けるとバスターミナルが、続いて百貨店と大通りの並木が目に飛び込む。

他県から来た一哉は知らないが、蘭が小学生の頃は県庁所在地らしい華やぎに満ちたこの街もここ数年のうちに勢いに欠けると指摘を受けがちだ。

しかしながら仙台は目と鼻の先、新幹線を使えば東京まで一時間で行くことができるので欲を出さない限りは生活するに不自由しない。

何よりも、春には果樹園や近くの山を花々が彩り、雪を被った山並みが見える景色を蘭は気に入っている

2001年12月・2

この日、二人は共通の知り合いが出演するミュージカルに招待されたので市街地へと出向くことになっている。

街うちの会場までは徒歩でも苦にならない距離にあった。信号待ちの間、二人はもうじき控えた高校受験の話題に花を咲かせた。

「一哉ちゃんも祥蘭受けるんだっけか?」

「そうだよ? F高と迷ったんだけどな。うちのところの男子はほとんどF高か祥蘭に分かれるんだよ」

一哉が着ている学ランの襟元には深い青緑のラインが走る。私立翠楓学園中学の制服。

90年代に設立されたその学校は歴史こそ浅いものの、一応は受験校と銘打つだけに地域のトップ校から二〜三番手の進学校への合格者を輩出した。会話中に名前が出てきたF高校は県北地区でトップの偏差値を誇る県立の男子校。

そのような受験校でも高校が併設されていないのは、公立至上主義の地域性から県立の進学校に生徒を取られることが明らかとの判断によるものだろうと地域の人達は語る。

「へえー。一哉ちゃん、F高余裕そうなのに? 医学部志望でしょう?」

意外だと発言しながらも、蘭は嬉しそうだ。

「野郎だけだとすげえ気楽そうだけど、女子がいねえ分ムサイって聞くからなぁ……」

「そう言うよね。F高じゃあり得ないだろうけど、男子ばかりだと学校によっては夏場の休み時間はパンツ一丁で過ごすって本当なのかな」

含み笑いの蘭に、声を立てて笑う一哉。

端から見ればプラトニックで好ましい二人だが、まさか男子校にまつわるむさ苦しい噂話をしているなど考えてもみないだろう。

青信号に変わり、どっと人垣が動く中でも二人はパンツがどうだ、男子校がどうだと語る。

人垣はスーツにコートを着込んで昼食を食べに行くサラリーマンと百貨店帰りの小洒落た服装の主婦が大半だが、冬休みなので制服姿の中高生も入り混じっていた。

「パンツ一丁って誰に聞いたんだよ?」

「慧ちゃんから。友達の親戚がどこかの工業高校に通っていて、工業系って野郎ばかりだから夏の休み時間はパンツ一丁になるらしい。女の先生も『あー、はいはい』って軽くあしらってるらしいよ」

当然、校風や地域差もあることは承知していると蘭はつけ足した。

「ある意味開放的だなぁ」

「頭のネジが吹っ飛んでない限りできないね」

「あとは修学旅行ん時に野郎共が一つの部屋に集まってエロいやつ見るってモジャ山に聞いた」

そこで蘭の含み笑いは爆笑へと変わる。くだらない下ネタは嫌いではない。

「えー、もしかしてやってたの?」

「いやいや、高校生ならともかく中学生がそんなのやる度胸ねーっつーの。俺、委員長だしそんなのやってたら学級裁判にかけられるわ」

学級裁判のところで二人は昭和の面影を残す百貨店へと足を踏み入れた。住んでいれば必ず何回かは世話になるであろう百貨店は地元の顔である。

香水の甘い香りが漂う中で、きらびやかなジュエリーと高級そうな化粧品が並ぶ様子に蘭の気持ちが浮き立つ。

中学生には高嶺の花だが、いつかは私も……と夢を見たい。

「一哉ちゃん、お昼食べたら花屋さん寄っていい?」

蘭はそう聞きながら、ふらふらとアクセサリーの並ぶ陳列棚へ歩み寄る。「これ、好き」と輝いた表情でガラスのヘアアクセサリーを手にしたが、値段を見て元の位置へ戻した。

「いいよ。花、慧ちゃんにあげるの?」

ヘアアクセサリーは青いカットガラスを組み合わせて蝶々を模したバレッタであった。蘭に似合いそうだったので予算内なら蘭にプレゼントしたいと値札を覗き込んだ一哉だが、その直後に諦めた。

「夏目漱石が八人……」

2~3ヶ月分のお小遣いが飛んでゆく価格帯は蘭が引きつった笑顔で陳列棚へ戻すのも頷ける。

「そう。やっぱり赤い花束かな。慧ちゃん、赤が似合うから」

百貨店で昼食をとり、さらに花束を買った後に会場へと着いた。

二人が観るのは県立祥蘭高校で芸術を専攻する生徒によるミュージカルの定期公演であった。

演目は「くるみ割り人形」。

終戦後に設立された祥蘭高校だが80年代に芸術専攻クラスが新設されて以降、クリスマスシーズンの伝統となっている。

「俺、前から思ってたんだけど芸術科って男子いるの?」

芸術科。だいたいの地元民は祥蘭高校芸術専攻クラスをそう呼ぶ。

芸大や音大への進学を目指す生徒が対象で、美術と音楽、そして東北では珍しく舞台芸術を学べるのだが、その大多数は美術系の生徒であった。

次いで音楽系が多く、音楽が盛んな地域性と、遠方の市町村から入学する者、果ては他県から越境入学する者が必ずいるのでそれなりの人数はいた。

しかし、舞台芸術系はその珍しさから毎年一桁の生徒しか入ってこないので(少数ながらも毎年志願者が必ず出るので廃止はしないもよう)一括して芸術専攻クラスとして募集をかけていると聞いていた。

「若干名はいるみたいだよ。でも舞台芸術を専攻しているのは女子のみだろうね」

「男役は女子がやるのかあ」

「だから人気なんだよ。男装の麗人って昔から女性の憧れだもんね」

パンフレットには明らかに女子とわかる生徒が王子の服装を纏っている写真が掲載されていた。

頭からすっぽり被る仕様の、やたら歯が目立つ人相の悪い仮面を手にキザったらしく微笑みを向けているので二人は苦笑いするしかない。

この王子に扮した女生徒こそ、会話中に登場した『慧ちゃん』であった。

「去年なんてネズミの王様役で仮面被っての出演だったから、顔出したくてウズウズしてたみたい。慧ちゃん、根っからのナルシストだから……」

「あー、それ姉ちゃんに聞いたような気がするわ。なんか聞いてるだけで笑っちゃうようなこと言ってた」

「あれだべ。『先輩は何考えてんだか。私の顔を仮面で隠すなんて宝の持ち腐れだろ』」

「それだ」

二人は顔を見合わせ、声を抑えてクスクスと笑う。肩をすくめて、ロングヘアの毛先を揺らして笑う蘭の無邪気な笑顔。一哉は胸がうずく感覚にとらわれる。

「同じセリフで私にも愚痴ってたっけね。だから私言ったの。『慧ちゃんがナルシストこじらせて天狗にならないように先輩が気を遣ったんだべー』って。そしたらどつかれた」

「俺なんて玄関先で慧ちゃんが姉ちゃんに言ってたの聞いて爆笑してたら『殺虫剤ぶっかけられたみたいに転げてるアホな弟は放っておけ』って姉ちゃんに言われた」

「清子さん……男嫌いで有名だけど弟にも容赦ないね。つまり笑い転げていたんだ?」

「うん、笑い転げてた。あれでも小さい頃は優しかった記憶あるんだけどなあ……いや、可愛いがられたか。かずこちゃ~んって頭にリボンつけられたり母ちゃんの化粧品塗りたくられたし」

姉のいる弟ならではのエピソードだ。

一哉の二学年上の姉である清子は蘭が通う公立中学の卒業生なのだが、蘭が入学した時には既に「合唱部のサヤコ先輩は男嫌いだ」という噂が浸透していた。

蘭自身も清子が蔑みのまなざしで「これだから男は……」と不機嫌そうに言い募る場面を何度か目の当たりにした。「これだから男は……」の後に、大概は「野蛮」「嘘つき」「ガキ」「汚い」の言葉が続く。

蘭とは親しい間柄で、清子が男嫌いで幼稚園から福島に越してくるまでは女子校生活だったと知った時には「どうして女子校に行かなかったのか」と聞いたところ、福島に引っ越したのが4月だったので福島に女子中学があることを把握していなかったという。

「たぶん姉ちゃんも来てるよ」

清子は『慧ちゃん』と親友同士なので、用事がない限り公演には必ず行く。一哉によると一つ前の便の電車に乗ったそうだ。

「かずこちゃん、見てみたいかも」

「やめて。恥ずかしい」

客席が暗転しアナウンスが流れる。アナウンスは放送部の生徒が担当していた。

携帯電話の電源はお切りください。

2001年12月・4

そして、舞台が始まる。

暗闇に流れる『くるみ割り人形』の小序曲は音楽系の管弦楽専攻の生徒による演奏だ。

華やかなクリスマスの情景。

舞台のセットは美術系の生徒が担当し、大掛かりな舞台装置は使い回すがメンテナンスを施し、経年劣化した装置は新たに作り直すのだ。

舞台のど真ん中に鎮座する巨大なクリスマスツリーは初演から受け継がれているが、てっぺんに飾る星は毎年異なるという。

クリスマスツリーの周りで子供に扮した生徒が舞い歌う。

舞台芸術専攻の生徒のみでは足りないので、音楽系で声楽を専攻する者は半ば強制的に、果ては学科の枠を超えて希望者を募り、厳正なる審査の上で演者として駆り出されていると蘭は『慧ちゃん』から聞いている。

女の子役はふんわりとした膝下丈のワンピースをそれぞれ着ており、動く度にスカートの裾が跳ねる。男の子役はスーツだった。ハーフパンツもいればフルレングスのスラックスの者もいたが、いずれも女の子と比べて落ち着いた色味である。

クララとフリッツがくるみ割り人形を取り合う。

主役だけにクララの髪型と衣装が一番目立った。普段ならできないであろう、リボンで飾った縦ロールのツインテールに赤を基調としたワンピース。ワンピースの素材はベルベットだろうか。

至るところから「衣装、かわいい」と聞こえる。

決して安価では済まない材料を衣装に使うあたりに、この舞台には一切の妥協が見受けられない。

ここまでの時点で『慧ちゃん』はいなかった。

クリスマスパーティーが終わり、夜にネズミの王様が現れる場面になると騎士の衣装を纏い仮面を被った『くるみ割り人形』が文字通り躍り出た。

舞台の上手からバク転をしながら現れ、スミレ色の衣装を翻して舞い、剣を手に華麗に戦う。

客席から黄色い歓声が響く。

寝巻き姿のクララがスリッパを投げ、ネズミの王様と子分が退散すると舞台が暗転した。

暗闇にセリフだけが響いた後、スポットライトに照らされた王子が舞う。

バレエ作品のくるみ割り人形に登場する『王子のバリエーション』を模した動作で、美しい王子は長い手足を自由に繰り出し舞台を駆け巡る。

「慧ちゃんだ!」

声の大きさをを抑えつつも、その声は興奮を隠しきれない。一哉は自身の右側へちらりと視線を移す。隣には、目を輝かせる蘭がいた。

蘭の黒い瞳に映るは、片足を振り上げながら舞台の中央で回転を繰り返す男装の麗人。

クララの手を取り、伸びやかに歌う凛々しい王子はどこか蘭に似ていた。

◇◇◇

「お二人さん、相変わらずお熱いですねぇ」

芯の通った声がロビーで休んでいた二人の耳に届いた。

声の聞こえた方を見やると、ブレザーの制服を着た少女がこちらへと向かってくる。

少女は長い睫毛に縁取られた、ナツメ型のキリッとした瞳で二人を見据えた。

王子の衣装から制服に着替えた『慧ちゃん』こと橋本慧子は誰が見ても清楚な女学生でしかない。

真っ黒なロングヘアと紅い唇が雪白の肌に映える。

「慧ちゃん!」

赤い花束を手に蘭は駆け寄る。

「すごくかっこよかった! 花束持ってきたよ」

蘭の口振りは親しげだ。

「ありがとう。さりげなく蘭の花が一輪入ってるね。蘭が選んだのかい?」

小さいが、真紅の花束は人目を引くのに充分だ。

真紅の中に一輪、白いデンドロビウムが咲いていた。白い花びらに、かすかな桜色を帯びている。

「俺が提案したの。いいセンスだと思わない?」

赤い花束を手にする慧子は苦笑い混じりで、凛と響く声で続けた。

「生意気な小僧もセットで来たなぁ? さすがはサーヤの弟だな。悔しいけどセンスが良いのは認めるよ。まったく、かわいい又従妹を取り上げられて悔しいったらないわ」

又従姉妹。

互いの母親が従姉妹同士の蘭と慧子は、パッと見は別人でもどこか似ている。

例えば、先述の雪白の肌に紅い唇。

そして、意志の強そうな切れ長の大きな眼。

蘭の身長が慧子に追い付いた頃には後ろ姿の区別がつかないと間違えられることが増えた。

冗談めかしたセリフ回しだが、確かに慧子は蘭に対してシスコンに近い感情を抱く。

三歳離れた実妹はいるが、同性の親族の中で蘭が最も年齢が近いのでもう一人の妹のような存在であるのだ。

姉が欲しかった蘭も小学校低学年の頃に慧子がドイツから隣町へ越して以来、度々彼女の自宅を行き来した。

背が高いためか大人びた印象を持たれがちな蘭だったが、慧子の前では飼い主の後をついて回る猫のように甘えん坊だった。

彼女を姉同然に慕い、憧れて手本にした。

バレエを習い、声楽とフルートを学び、髪型を真似た。オシャレも慧子から教わった。

おかげで小学校ではセンスの良い女子として一目置かれ、影響されて始めた習い事のうちフルートでは突出した才が芽生える。

利発な慧子に少しでも追い付きたくて、知識を得るために様々な本を読み漁った。

苦痛などない。

頭に知識を詰め込み、わかることが増えることが兎にも角にも楽しかった。

幼い頃から「賢くて、きれいなお嬢さん」と評された蘭であるが、所作の美しさやファッションセンスの良さは一朝一夕では身に付けられない。

姉代わりの慧子がいたからこそ、今の蘭がいるといっても過言ではなかった。

2001年12月・5

しかし、慧子が中学校に入学する年の春に新潟から一哉が橋本家の目と鼻の先に越してからは関係性が変わった。

それまでの蘭は「慧ちゃん、慧ちゃん」と後をついて回ったはずだったのに、口を開けば「一哉ちゃんは?」である。

男の友達なんかいらない。

そう断言していたはずなのに、慧子の目から見ても蘭が一哉に恋をしているのは明らかだった。

慧子にしてみれば、愛娘に恋人ができショックを受ける父親の心情に等しい。

別に一哉を恨んではいないが「慧ちゃん、慧ちゃん」と慕っていた甘えん坊を取られて面白くないという感情は否めなかった。

だから慧子は一哉をおちょくり、からかう。

「やだなあ。慧ちゃん、俺が蘭ちゃんと仲良いからヤキモチ焼いているんでしょう? やーねぇ」

慧子からの挑発に一哉は身振り手振りを交えて応戦し出す。井戸端会議に興じるおばさんの動きを模しての動作だ。

気安い関係性だからこそ許される振る舞いだ。

「はっ。『グリーンスリーブス』を三つの不細工な顔を持つ緑色のモンスターだと勘違いしてたやつに言われたくはないわ」

女子高生というよりは女学生と表現したいような上品な容姿の慧子だが、その口振りはがさつだ。

小声で「グリーンスリーブスはもうやめて」と言う蘭は口を押えて肩を震わせる。

記憶を辿れば中一の冬頃だった。

一哉は小学生の時分、清子が音楽の授業で『グリーンスリーブス』を習った話を夕食時に聞いて『三つの恐ろしい顔を持つ緑色のモンスターの歌』と勘違いしてしまったことを、笑える失敗談として蘭に打ち明けた。

その上『三つの顔を持つ緑色のモンスター』のイラストを生徒手帳のメモ欄に即興で描き上げて蘭に見せたのだ。

元々、漫画家志望だった一哉はやたら絵が上手かった。

一哉が描いたのはケルベロスのように胴体から三つの首が生え、メデューサのように髪を逆立てた醜女の頭がついているモンスターのイラスト。

ご丁寧に蛍光グリーンのマーカーで色を塗ってみせた時には蘭は目に涙を浮かべ、腹を抱えて声を引きつらせて笑っていた。

以来、彼の笑える失敗談を聞くと蘭は困ったことに思い出し笑いが込み上げる。

そして、堪えられず笑うしかなかった。

アンサンブルコンテストのフルート四重奏での演目が『グリーンスリーブス』だと話した時にこの失敗談を聞いたはずだ。

中一の蘭は『グリーンスリーブス』が好きな楽曲なだけになんて酷い勘違いをするのだ、どうしてくれるのだと笑い転げながら一哉に抗議した。

「えー、それ俺が小学生の頃にやらかしたやつでしょう? 面接で『魔王』さドイツ語で歌ったの誰だっけか?」

「『魔王』でねっつーの! 私が歌ったのは『ローレライ』だ」

目立つ慧子には数々の伝説、またはガセネタ混じりの噂が存在した。

中学時代に生徒達の間で度々囁かれた「高校には行かないで宝塚音楽学校を受験する」という噂はガセネタであるが、慧子が舞台女優志望で、部活動には入らずバレエと声楽を習っていたゆえに真に受ける者が出ても不思議ではない。

そして慧子は元々宝塚音楽学校を志望していたが「せめて高校だけは出て欲しい」と両親に大反対されたという事実も噂に発展する原因となった……と蘭は慧子の妹から聞いている。

以来、受験シーズンとなると「こんな噂あったね」と必ず話題に上がるのだ。

噂の中には

・バレンタインデーにはもらいきれないほどのチョコレートをリヤカーに乗せて運んでいた

・週末にはファンの女の子とデートに行く

・実は男だ

などの無理のあるものも出回った。

高校入試の面接で『魔王』をドイツ語で歌ったという噂もそのうちの一つだった。

「魔王にしろローレライにしろ魔物じゃんねー蘭ちゃん?」

ローレライは美しいイメージだが、やはり双方とも魔物だ。

二人のやりとりがおかしすぎたので蘭はマフラーに口元を埋めて、声を押し殺して笑う。

「なんなら魔王様が姫君連れ去ってやろうかぁ? その前にこの生意気な王子ひねり潰してくれるわ」

「あ、いたいた!」

「慧子のやつー、翠楓のインテリいじめてんでねえどー?」

向こう側から慧子と同じ制服を着た女子高生達が歩いてくる。

女子高生達は蘭と一哉より離れた場所にいたが、学生服の襟元に走る深緑のラインは遠目にもわかりやすかった。

「新聞社から取材着てっぞー」

女子高生達は口調からして慧子とは相当親しいことがうかがえる。口調こそくだけてはいるし、中には2000年代初頭の女子高生らしく着崩した格好の者もいたが、総じて進学校の生徒特有の硬派な雰囲気を纏う。

「そろそろ戻るわ。小僧、蘭に何か奢ってやりなー?」

かわいい又従妹と生意気な小僧に向けて軽く片手を上げて、慧子は女子高生達に混ざって颯爽と去り行く。

揺れる黒髪が艶を放つ様が二人の目に眩しい。その後ろ姿に一哉は声をかけた。

「だいじょぶー。奢るつもりだからー」

その言葉を聞いて蘭は「申し訳ないからワリカンでいこうよ?」と遠慮するのだった。

2001年12月・6

◇◇◇

「ごめんね。慧ちゃん、悪乗りしやすくて」

黙っていれば男子が寄り付くだろうにと蘭はあきれ顔だ。

セーラー服の上に着込んだ濃紺のスクールコートにも無地のセーラーカラーがついていた。

母が中高生の時分に愛用していたスクールコート。

セーラーカラーが珍しいからと母が大事に保管していたものを蘭が気に入り、母にねだって譲り受けてもらった。

会場を後にした二人は肩を並べて来た道を引き返す。これから甘いものを食べに行くところだ。

『くるみ割り人形』にはグミの人形やジンジャークッキーの人形が登場し、果てはお菓子の国まで登場する。

セリフのみの登場だが、言葉を聞くだけで胸が踊るオレンジジュースの川。クッキーの壁。砂糖菓子でできた住民達。

甘党の蘭にはたまらない。

それゆえ、蘭が甘いものを食べに行きたいとリクエストしたのだ。

駅前通りにコーヒーとババロアが評判の喫茶店がある。

コーヒー味のババロアにソフトクリームをうず高く盛ったデザートは蘭のお気に入りで、なおかつ地元民にも愛される。

「いやいや、もう慣れてるって」

通常は、男女問わず年少者達の良きアドバイザー役に徹する慧子。

一哉から見ても頼りになる姉御だが、蘭が絡んだ途端に『蘭ちゃん争奪戦』の敵方になるのは恒例だ。

「くるみ割り人形のミュージカルって、毎年芸術科の生徒が台詞や舞台装置を作るんだよ」

「思ったより大がかりだったよなぁ。生徒があれだけの装置を作るなんてすげえよ」

「慧ちゃん、あの美貌で演技力高いから宝塚の男性役さながらに女子からすごく人気あるの」

「歓声がすごかったもんな」

態度のがさつさはもちろんだが、慧子の持ち味である豪快な性格に恐れをなして男子が寄り付かないことを二人は清子から聞いている。

反面、女子からはタカラジェンヌさながらにかつぎ上げられ、堂々たる振る舞いはかっこいい姉御肌と絶大な人気を誇った。

その人気は他校にまで及ぶ。

清楚な身なりは当時の奇抜さを追及した流行からかけ離れているが、気品漂う風貌は流行り廃りにとらわれず、自我を確立している生き様がかっこいいと人気を高めた。

(慧子は2000年代初期のファッションをケバケバしいと蛇蝎の如く嫌い、頑なに清楚な装いに固執した。令和の時代になった現在でも「嫌いなファッションが流行った時期に貴重な青春時代がぶつかったこと」をたいそう悔しがっているという)

今回の公演に来た一般の観客は、ファンの女の子達で占められているのだった。

「今回の公演は芸術科設立以来の最高傑作だと語り継がれるよ。それだけに今後慧ちゃんを超える生徒がいない、今回の公演を超えられないんじゃないかって、前から危惧されてるの」

マフラーに口元を埋めて語る蘭の横顔を一哉はじっと見つめる。

「蘭、来年のくるみ割り人形出てみたら?」

「無理だよ! 音楽に回るならともかく、演技なんて……」

演劇の経験なんて学習発表会と文化祭の演劇ぐらいだ、プロ志望には及ばないと蘭は言う。

「蘭はバレエやってたでしょう? 黒鳥だっけか? 小学生ん時に見せてくれたあれ、すげえかっこ良かったよ」

黒鳥。

バレエ作品の『白鳥の湖』に登場するオディールのことだ。

ヒロインになりすまし王子を欺く悪役だが、32回転のバリエーションと黒い衣装に憧れるバレエ少女は少なくない。

蘭もその一人だった。

発表会の小品集で「最後だから憧れているバリエーションを踊ったら?」と講師に勧められて黒鳥を舞うことが決まり、レッスン場に残って練習に励んでいた時になりゆきで忘れ物の月謝袋を届けに来た一哉に披露した。

小学校卒業を控えた時期と覚えている。

「数年のブランクがあるもん。ブランクを甘く見たらダメだよ」

中学校入学以降は音楽に専念したいと蘭がバレエを辞めて三年が経過していた。

ブランク云々は当事者が言うと妙な説得力があるが、黒鳥になりきった自信に満ちた笑み、爪先が床を蹴る音、疾走感溢れる楽曲に合わせて舞う姿。

全てが少年の胸を離れない。

「えー……。蘭ちゃんは美人だし背高いし、絶対に舞台に映えるって。俺、見てみたいな」

目を見開く蘭の頬が紅潮する。好きな人に容姿を褒められるのは嬉しい反面照れくさい。

寒いのに、頬が熱い。

「なら、一哉ちゃん出てよ」

照れ隠しで蘭は冗談を口にする。

「えー、恥ずかしいよ。まさか王子じゃないよね? またはくるみ割り人形さ壊す悪ガキの兄ちゃん?」

冗談とは承知しているが、一哉は敢えて乗ってみた。

フリッツを「くるみ割り人形を壊す悪ガキ」と呼ぶあたりが"がさつ"だが、フリッツは原作の時点で悪童という設定があるので蘭は反論しない。

少し前に一哉は蘭にこう話した。

もしも自分がフリッツと同じ"悪さ"をやらかしたならば清子から即座に鉄拳制裁を喰らうだろうと。

そしてクララとフリッツの姉のルイーゼは優しすぎるとまで述べた。

「クララ。一哉ちゃん、顔きれいだし合唱部だから声通るし、きっと映えるよ」

「やだよー。それこそかずこちゃんだろ」

「一哉ちゃん、ピンク好きじゃん。ピンク着られるかもよ?」

今年のクララは赤い衣装を着ていた。

数年間使い回す時もあれば、経年劣化したりサイズが合わない時には新しく作り直すそうなので、来年の衣装はピンクになる可能性がなきにしもあらずだ。

蘭によればクララの衣装は5代目。パンフレットに記載されていたという。

「だいたい、俺が受けるの普通科だよ。学科の枠超えて募集するにしてもたぶん女子が採用されるだろうし、まだ受験すらしてないよ」

この段階で、冗談のつもりが半ば本気になり会話が白熱したと互いに知った。ほぼ同時に声を立てて二人は笑い出す。

「ねえ、蘭ちゃん」

「なあに?」

「ババロア食べたらルミネ行かない?」

さすがに百貨店で見た蝶々のバレッタは易々と買えない値段だが、駅ビルならば予算内で買えるそっくりなものがあるはずだ。「これ、好き!」とバレッタを手に取った蘭の輝いた表情が目に焼き付いている。

蝶々がなかったら、冬らしい雪の結晶も良い。

羽のデザインならば、それこそ本物に近い造形が似合うだろうな。

妹が好んで身に付けているハートや丸っこい天使の羽といったかわいらしいものよりは、大人っぽい意匠を凝らしたクラシックなものが蘭に馴染むだろう。

頭の中で蘭の髪にヘアアクセサリーを取っ替え引っ替えして思い巡らす一哉の傍らで、蘭が「うん、行きたい!」と賛成の声を上げた。

2011年 大好きなあなたへ

帰省して3日目の早朝。

蘭はキャリーバッグを手に、雪混じりの道を進んだ。

自宅から歩けばすぐに西道路の交差点に出られる。

交差点の四隅には地下道。住民の要望により作られた地下道にはずいぶんとお世話になったものだ。

蘭より向かって右側にはお土産物の薄皮饅頭を扱う菓子店があり、車道をはさんだ左側の地下道からは男女を交えた中学生グループがわらわらと出てくる。

かつては同じ制服を着ていたと懐かしく思うと同時に、足早に過ぎた10年が二度と戻らないとわかると切ないような物悲しいような気持ちになる。

蘭なりに、中学時代にやり残したことはいろいろあるのだ。

中学生グループは冬休みの部活動に参加するのだろう。コートの下に制服を着ているので文化部の生徒に違いない。

蘭の記憶と比較して、2011年の男子中学生と2000年代初期の男子中学生の風貌に大差はないが、女子中学生の髪型や通学カバンのアクセサリーに流行が表れているなと感心した。

厚く切り揃えた前髪と、部活マスコットに時代が反映されている。

しかし、スカートは相変わらずのひざ下丈だった。

楽譜とアルトサックスを模したデザインから女子中学生は吹奏楽部員とわかり、よく見れば男子中学生の中には黒い楽器ケースを持っている者もいる。

ケースの大きさから見て、クラリネットかオーボエか。

憶測をしていると、楽器ケースの男子中学生が車用の信号が赤になったのを機に横断歩道を渡り出すフリをしたので、女子中学生のうち1人が

「フライングゲットしてんなよー」

と笑いながら咎めたてた。

菓子店の手前にさしかかるとちょうど中学生グループとすれ違う形となり、学校から指導されているのか中学生グループは蘭に向かって元気のよい挨拶を投げかける。

「おはようございます」

蘭は微笑み、帽子を軽く上げた。

少しだけ、かっこつけてみたくなったのだ。

中学生グループはというと蘭に大人の余裕を感じたのか

「超かっけえ‼︎」

と騒ぎ立て、歩道を駆け出していった。見知らぬ中学生にかっこいいと褒められるのは気分がよい。

この日の蘭は新潟へ向かう予定だ。

福島駅から会津若松行きの高速バスに乗車した後、会津若松駅から新潟行きの高速バスを乗り継ぐ。

父の実家がある会津若松には年に数回は立ち寄っていたので親しみがあり、伝統を感じさせる街並みも気に入っている。

余裕があれば会津塗りの専門店で小物やらアクセサリーやらを見繕い、甘味処であんみつを食べたいところだが、早く新潟入りを果たしたいので寄り道はできない。

磐越自動車道の黒森トンネルで県境を越え、しばらくは雪にまみれた山間部が続く。

山と山の間を縫うように流れる阿賀野川は壮観で、絵画の世界にありそうな景色だと蘭はいつも思う。

雪にまみれた平野部を走るとようやく街並みが見えた。

田園地帯にいきなり現れる摩天楼。

白に染まった田園の向こう側で新潟の街並みは銀色に光る。

曲がりくねった高速道路から大型ショッピングセンターとスタジアム、そして高層ビルが見えると新潟入りした実感が湧いた。

蘭の新潟入りの目的は一哉に会うため。

一哉はここ、新潟市に住んでいるのだ。

2011年 大好きなあなたへ・2

新潟駅の万代口のバス停で降り、待ち合わせ場所の駅前に着いた蘭は自分が先に来ていたとわかる。

約束の時間まであと10数分はあるので、どんなセリフで再会を喜ぼうかと考えを巡らせていた矢先に

「わっ‼︎」

と背中を押された。軽く押されたとはいえ、突然のこと。

不意打ちに脅かされ、蘭は間抜けな声で叫んだ。脈打つ胸元をさすって振り返る蘭の目には陽気に笑う青年が映る。

青年の背丈は蘭より頭半分ほど高く、青紫の冬物のジャケットがよく似合う。

「びっくりした。一哉ちゃん、先に来てたなんて」

3月に新潟市内の国立大学の医学部を卒業した(しかし震災により卒業式は中止となった)一哉は研修医として医療の現場に携わる。

彼は親族の経営する精神科の診療所を継ぐ身なのだ。

職業柄か少年期と比べ理知的な雰囲気を纏い、猫みたいな丸さを帯びたつり目がちの瞳は切れ長に走るなどの変化は見られたが、陽気でお人好しな性格が現れているのか凛々しい青年の顔ながらも愛嬌がある。

片手を一哉の右肩に乗せ、もう片方の手で彼の左頬を軽く引っ張り、蘭はわざと怖い顔を作ってみせた。

「せっかくの再会をどんな甘い言葉で飾ろうかなって考え込んでたのに?」

蘭は本気で怒ってなどいない。不意打ちのいたずらには慣れっこであるし、一哉だからこそ許された。

「ごめん。不意打ちでキャアって言う蘭の反応がかわいいから見たかったんだ」

申し訳なさそうに言い訳を述べる一哉には、持ち前の素直さがにじみ出る。

蘭は彼の素直さも好きなのだ。つねった頬から手を離す蘭は照れ笑いを見せ、愛し君の腕に手を絡めた。

「白山さま行こ? あと信濃川」

蘭は高校卒業後に新潟の大学へと進学したが、一哉とは異なる大学であった。

母が卒業した女子大の、音楽学部だった。

大規模ではないものの附属幼稚園から高校までが併設され、きめ細かい教育方針と卒業後の就職率の高さには定評がある。

高校入学から大学卒業までを新潟で過ごし寄宿舎生活を送っていた母。

昭和期でも首都圏に住んでいれば身近に選択肢が山ほどあっただろうし、ましてや母は横浜のエスカレーター式のお嬢様学校の出身であった。

そんな母が中学卒業後の進路としてわざわざ受験してまで新潟の学校を選んだ理由は「故郷から敢えて離れて見聞を広めたいから」。

表向きではそう語ったが本心は「雪国に憧れていたから」であった。

前者も偽りではない理由だが、どちらの理由が大きいか、となると圧倒的に後者が勝る。

真相を知った雪国出身の友人達には雪を甘く見すぎだと怒られたそうだが。

大学時代のデートコースは専ら万代橋を臨む信濃川沿い。それにもかかわらず、蘭は飽きたと言わなかった。

蘭はこの景色を愛している。

柳の枝がたなびく、風薫る初夏。

川縁を桜の紅と萌木の緑に染め上げる春。

医学部でまだ二年間の大学生活が残っている一哉より一足先に大学を卒業し、瑠璃色の振袖に薄藤色の袴を合わせた姿で川縁に佇む蘭に四年間も同じデートコースで飽きなかったかと聞いた時に蘭は静かに告げた。

「一哉ちゃんの育ったこの景色が好きだから」

そう返して蘭は一哉にもたれて肩に顔を埋めた。

その時、編み上げた髪に挿した春蘭のかんざしが震えるように揺れたのを彼は忘れはしない。

──いつか、またこの街に戻るね。だから、待ってて──

桜の季節にまだ届かない、忘れ雪の頃に交わした約束。

一歩ずつ、着実に約束に近づいている。

2011年 大好きなあなたへ・3

万代橋を臨むベンチに腰掛けた二人。信濃川を挟むように建築物が立ち並び、海沿いにそびえ立つは朱鷺メッセだった。夕方は新潟港まで行こうかと話が出ている。

「えー、スマホの待ち受け私?」

一哉のスマートフォンの待ち受け画面は昨年のハンブルク市内のクリスマスマーケットで撮影した、ホットワインを飲んでいる蘭の画像だった。「彼氏に送る画像を撮ってあげる」と同じ音楽院に通う日本人の友達に撮影してもらった写真が思いの外出来が良く、蘭のSNSのアイコンにもなっている。

「会えないんだもん、待ち受けにしたっていいでしょう?」

目の前の笑顔につられて蘭も笑う。

「かくいう私も一哉ちゃんとのツーショットが待ち受けだしなあ」

ツーショットといっても蘭と一哉は遠景に写り、蘭は袴姿である。常に目にしやすい待ち受けにすることで、会えない寂しさを紛らわせた。

「この画像すげえお気に入りなんだけどよぉ、デメリットといえば患者さんから医師仲間から『きれいな彼女さんだねえ。今度彼女さんの顔見せて?』って言われる。蘭、うちの大学のやつらからカチューシャの君って呼ばれて人気なんだよ。あくまでも芸能人に憧れる感情みたいなもんだけどね」

一哉は苦笑いだった。恋愛感情のない憧れとはいえ、同性の医師仲間と男子学生が蘭を持て囃す度にやきもきさせられたと。

「えー、何やきもきしてるの? 私だって一哉ちゃんが女子に告白された噂を逐一聞かされる度に落ち着かなかったよ」

余計なお節介焼きが報告してくるんだよね、とため息をつく。

「医学部は生命に関わるだけに精神的にきついから心の拠り所としてマドンナが欲しいんだと思うな。女子もそうだよ。蘭、うちの大学の女子からもカチューシャ様ってモテてたよなぁ」

照れた表情で間を置いて、一哉は「蘭はきれいだし、かっこいいから」と続けた。

はにかみの表情の蘭はしばらく黙った後、被っていた帽子を取る。

ロシア風にも見えるウールのトーク帽はコートと揃いの青みのグレー。

「前から気になっていたけど、カチューシャつけてるからカチューシャの君ってこと?」

冬らしいベルベットのカチューシャが黒髪を彩る。

このカチューシャは大学時代、カチューシャが流行り出した頃に一哉と選んだお気に入りのものだった。

「うん。それもあるけどロシア民謡のカチューシャが愛し君と離れ離れで、俺らも国境を越えた遠距離恋愛だからそれにあやかってカチューシャの君って誰かが呼び始めたんだ」

互いに手を取り合い、立ち上がるとコンサートホールの空中庭園へつながる階段をかけ上る。

白山神社からコンサートホールを囲むように桜の木が植えてあり、春先には見事な桜に覆われる。

「一哉ちゃん、初めて会った時に『桜、好きなの?』って聞いてきたの覚えてる?」

「覚えてるよ。蘭、きれいだったから……」

照れ笑いの後、一哉は語る。

「あの時の蘭、同じ子供だったのに神々しくて言葉が出なかったな」

「だから、しばらく無言だったの?」

「そっ」

澄んだ瞳が蘭の姿を映す。

一哉と初めて会った、十つの春。

黒目がちな、ひたむきな澄んだ瞳の輝きを十つの蘭は美しいと感嘆した。

蘭は目を伏せた。寒いのに熱に浮かされたかのように頬が熱い。

「……蘭ちゃん」

桜色に上気した蘭の頬を一哉は両手で挟み込むように触れ、小さく整った唇に己の唇を重ね合わせる。

待てなかった。キスをしたい衝動を抑えられなかった。

唇が離れた。元から赤みの強い唇に蘭はルージュを重ねている。彼のために美しくありたいと願う女の見栄が愛おしい。

「ずっと、蘭に会いたかった。離したくない。一緒にいたいよ。蘭ちゃん……」

蘭の背に腕を回し、強く、固く抱き寄せた。

先ほどのキスとはうってかわり、食むように深く口付ける。

その時、蘭の後ろ髪が優雅に跳ね上がったのを一哉は知らない。

全身がキュッと縮むような切ない感覚に囚われ、胸が締め付けられる蘭の目からは、はらはらと涙がこぼれ落ちる。

蘭に半ば覆い被さり、弓なりに反った体勢は躍っているようにも見えた。

雪灯りの中で初めて唇を重ねて以来、数えきれないほどのキスを交わした。

2011年 大好きなあなたへ・4

新潟で過ごした大学生活は楽しかった。

雪国の人は無口でよそ者への当たりがきついと噂で聞くが、少なくとも蘭の周りではそんな話が嘘であるかのように人懐こくおしゃべり好きで温かい人達に恵まれた。

一哉の親友の家で営んでいる学生アパートを借り、互いの部屋を行き来したり、花見の季節とクリスマスを迎える度に宴会と称してアパートの仲間と食卓を囲んで談笑した。

時には仲睦まじさを夫婦のようだ、いっそのこと同棲してしまえとからかいを受けたこともある。

勉強面と経済面では決して楽とはいえない生活も、アパート仲間と過ごした時間は励みになる。

早生まれの蘭が一哉より一足遅く成人した暁には、コンビニで買い込んだチューハイと百貨店で買い込んだケーキ、洋菓子の詰め合わせで二人で祝杯を上げた。

蘭は酒に強い方だがビールを苦いからと好まず、専らカルーアミルク。またはカシスオレンジ、ライチのフレーバー、はてはメロンソーダを模したチューハイという甘い酒ばかりを選んだので、一哉からは酒に関してまで甘党なのかとからかわれた。

蘭が学生アパートで過ごす最後の夜、パジャマ姿のまま身体をかつてないほどに強く抱き締められた。

一哉は蘭を抱き締めたまま告げる。

「俺、頑張って医者になる。医者として認められた暁には蘭をお嫁さんにするよ。蘭が帰ってきたら一緒に指輪選びに行こうね?」

ほとんど何もなくなった部屋の中で蘭は一哉にしがみついて、肩に顔を埋めて声を上げて泣いた。

一頻り泣いて、涙で濡れた頬に唇が優しく触れた後、深く熱いキスを交わす。

彼の腕に抱かれ、会えない日々を補うように濃密な時間を過ごした。

厳しい、辛い実習。

理不尽な出来事で心が折れてしまう瞬間が幾度となく襲いかかったかもしれない。

優れた容姿ゆえにやっかみも買ったであろう。

負けじと彼は世のために邁進する。

愛しい彼のために、蘭は祈る。

蘭がその澄んだ瞳の輝きに救われたように、偽りのない優しさに支えられたように、たくさんの人の支えとなり苦しんでいる人達が救われますように。

――彼の瞳の輝きが、永遠でありますように――

「私も会いたかった、一哉ちゃん」

コンサートホールを取り囲む公園は空中庭園と呼ばれた。

空中庭園を散策する最中で、地方でも活動できる時代になってきたね、と蘭は寒空を見上げて語る。

この空中庭園では大学時代、散策がてらに練習と称してフルートの演奏を始めては人だかりができたものだった。大学の音楽仲間と共に演奏したこともある。

桜と雪柳の香りに包まれ、フルートを奏でる蘭の姿を一哉からは水に放った魚のように生き生きとしていると言われた。

蘭が自分らしくある時間を生きた場所。

空中庭園は特別な場所だ。

「いい時代になってきたと思うよ。今までは、芸術を仕事にするには東京に行くスタイルが主流だったけど、私はそれが納得できなかったんだよね。地方に学校が少ないのが現状だから仕方ないんだけど……」

ビル街から工場の煙突、悠然と流れる信濃川と波の静かなる日本海、雪を頂く山並みを見渡した後、蘭の瞳は一哉をとらえた。

「私はそれが気に入らなかった。何でもかんでも東京に行かないとできなくて、地方が蔑ろにされている現実が子供の頃から納得できなかったの」

顔だけを振り返って一哉を見据えていた蘭は、身体の向きを正し、改めて真っ直ぐに彼と向き合う。

憂いを帯びている蘭の伏し目がちな瞳は、この時、頑とした力強さを宿す。

――幼い日の一哉が恋した、高潔な蘭がそこにいる――

「結局、地方在住の人なんてお金がないと好きを極めるなど無理に等しいという事実だよ? 不公平だと思わない?」

それなら、私が時代を変えてやる。

地方でも、好きを仕事にできる時代に。

地方でも好きを仕事にできるんだと証明してやる。

高校時代、芸術専攻クラスで三年間主席で通してきた蘭は教師陣から東京の有名な芸大や音大を薦められたが、それを拒み母の卒業した女子大を選んだ。

敢えて地方の大学を選んだのは、その強い思いが根底にあるからかもしれなかった。

「たった一度の人生だよ。人生80年というけど、いつ死ぬかもわからないんだよ?」

2011年 大好きなあなたへ・5

「私を金持ちのお嬢様だから好きなことをやらせてもらえてるって勘違いしてる人がたまに出てきたけど、それは違う」

妬みで心ない言葉の刃を蘭へ向ける者が少なからず存在したのも事実だった。

同じ志を持つ者が集まった大学と高校では見かけなかったが、中学生活では何度か遭遇した。

妬み嫉みを向ける者達は、蘭に直接は言わずに陰口に留めておく程度ではあるが、時々わざと蘭の耳に届くように聞こえよがしに言う時もあった。

運良く聞こえなかったとしてもお節介焼きな同級生が報告してくる。

蘭は意に介さない風を装いながらも耳に入れてくるなと不愉快に思ったという。

「地方公務員の、一般家庭の娘だよ? お母さんが若い頃に働きに出ていたお陰で、うちにはある程度の収入があった」

「蘭の母ちゃん、デパートガールだったんだっけか?」

「そうだよ? 私もレッスンが最優先ではあったけど、家庭教師とか中等部と高等部の後輩の勉強を見るバイトで稼いでたよ。いろいろ言う人にも遭遇したけど、決して楽していたわけじゃないから」

大丈夫。俺はわかってるよ、と一哉は蘭の手を握る。

十つの春。桜の下で出会ったあの頃から、音楽と共に生きる蘭の姿をいつも見守ってきた。

好きなことをやるからには決して周りに文句は言わせないと豪語するだけに学業は優秀であったし、コンクールで好成績を修めたのも一度や二度ではない。

蘭の生き方には妥協がない。

そんな彼女の生き様をかっこいいと一哉は尊敬しつつも、身体を壊したりしないか、心がすり減ってしまわないか……と心配したのも一度や二度ではなかった。

試験中だかコンクール間近だか、蘭は大学とレッスンへ向かう以外に部屋を出ることが減った期間が何度かある。

学生アパートの大家が作った惣菜を一哉が手渡しに蘭の部屋まで会いに行った時の、蘭が見せたホッとした笑顔に切なくなり抱き締めた。

肩を震わせ泣き崩れる蘭の身体から力が抜けた感覚は、未だ忘れはしない。

楽をしているなど、誰が言えようか。

「確かに音楽家は私の夢。でもその先に更にやりたいことが見えてきたの」

蘭を抱き寄せたままの一哉は相槌を打ち、スッと切れ上がった涼やかな目尻とルージュを塗った唇に見惚れつつ二の句を待つ。

「私は幸いにも、お父さんもお母さんも教育熱心だから音楽の勉強ができる高校に行けて、大学にも行かせてもらえて、留学までさせてもらえた。もし違う家庭に生まれていたらお金がないとか将来が保証できない仕事に就くなと言われて違う道を歩まされたと思うよ。現実は、後者が圧倒的に多い」

蘭の切れ長の瞳に硬質な光が宿るのを一哉は見逃さなかった。

ミステリアスな雰囲気を纏う女性、時折だが一哉の目には蘭がそう映る。

雪の如し透き通る清らな存在感は気品すらあり、花の如し儚げな可憐さを見せたと思えば、鋼の如し凛とした力強さを垣間見せる。

恋人は常に相反する美しさを身に纏う。

「若いうちは金銭的にも実力的にも実現は無理かもしれない。だから数十年も先になるのは目に見える。でも、好きを仕事にするのを諦めざるを得ない人達をバックアップする事業を始めるって、素晴らしいことだと思わない?」

今、腕の中にいる美しい恋人は鋼の如し強さを帯びていた。

2011年 幸せな時間

「カチューシャ様だ!」

「おかえりぃ」

「あの人が噂の彼女さん?」

学生アパートの仲間と新顔、そして雪かきがてらに作った大小の雪だるまが二人を出迎える。

一哉が通っていた大学の医学部にほど近い場所に学生アパートはある。二階建ての10部屋で、防犯の目的からか女子学生は二階の部屋を充てがわれた。

会える日は互いに窓辺に「WELCOME」と書かれたプレートをかけ、試験勉強の期間やコンクールの遠征などで会えない時は「Sorry」の文字に泣き顔のついたプレートをかける。そんな日常だった。

既に医学部を卒業している一哉だが金銭面を理由に研修医である今も学生アパートに居着いていた。アパートの住民の中では一番年上ゆえにアパートの主的な扱いを受けているという。

住民は皆、大学生と専門学校生だ。

大半は近県の出身者で構成されているが中には県内の離れた市町村から来ている者も存在し、魚沼あたりの出身の学生は実家から定期的にコシヒカリが送られてくると聞く。

「先輩の彼女、噂どおりきれいな人っすねえ」

女子学生は同性ゆえの気安さから蘭にまとわりつき、男子学生は一哉に遠慮していることもあってか遠巻きだ。

しかしながら若干名の新顔の男子学生は遠巻きにしつつも頬を赤らめて首を伸ばし、女子学生に囲まれた蘭を覗き込もうとする。

女子学生に至っては一哉との馴れ初めを聞きたがるので、交際を始めたのは高校卒業の頃だが小学生の時から相思相愛だと聞くと「純愛にも程がある!」と羨ましがれた。

「蘭さん帰ってきたから、うちで宴会やっちゃう?」

「アホ。先輩は久々に蘭さんに会えたんだからここは一足遅いクリスマスデートを優先させろや」

久しぶりに目の当たりにする学生達の掛け合いが微笑ましい。

「お土産あるよ。と言ってもグミベアーだけどね」

「グミベアー食べたい!」

「蘭さん、今日はどこ泊まるの?」

照れ笑いで蘭と一哉は顔を見合わせ、蘭が答えた。

「一哉ちゃんの部屋」

人垣からヒューッと口笛が鳴る。

「やっぱり、二人でどこか行くんですかぁ?」

「夜景見ながらバーで飲むとか? 憧れるわぁ」

「それ、あんたがやりたいだけじゃん」

「先輩達かっこいいからバーでカクテル飲みながら夜景を眺めるなんて様になってそうだよね」

好き勝手な憶測で盛り上がる学生達だ。

「えーと、これから決めるところだよね?」

「蘭が行きたいところ言っていいよ」

「悪いよ。だから一哉ちゃんに任せるよ?」

「遠慮しないでいいから」

しばらく勿体ぶって、蘭は躊躇いがちに告げる。

「だって、雪の弥彦と角田の灯台なんて行きたいと言える?」

そりゃあ躊躇いもするわ、と一同は納得せざるを得なかった。

2011年 幸せな時間・2

「覚えていたんだ……」

据わった目に、石をも砕きそうな前歯。

人相の悪いくるみ割り人形を前に、一哉はいろいろな意味で絶句するほかない。

10年も前のつぶやきを蘭が覚えていたこと。

くるみ割り人形が想像以上の人相の悪さであること。

くるみ割り人形が白衣の医者の姿であることにも、だ。

くるみ割り人形は

「何デスかぁ? 何かワタクシに文句ありマスかぁ?」

と、歯をカタカタ鳴らして凄んできそうな面構えだ。

いいえ、ありません。

むしろ求めていました。

「蚤の市で見つけたんだよ。本場のくるみ割り人形」

晴れていたら夜空にオリオン座が浮かんでいるであろう時間帯だ。

学生アパートで後輩達と談笑した後、二人は街中で昼食をとり、更に百貨店内のカフェをハシゴした。

カフェでケーキを堪能し、商店街を歩いたり信濃川に沿って歩いて港を見に行った。

内陸部の生まれでほぼ海なし県民に等しい蘭にとって港は珍しい場所。

なおかつ留学先のハンブルクは都会の港湾都市で、色とりどりの灯りをちりばめた港の姿に新潟港の面影を重ねたと蘭は海を眺めて語る。

夜の9時前には一哉が住んでいる部屋へ戻ってきた。

持ち込んだスーツケースにはくるみ割り人形が潜んでおり、一哉が風呂に入っている間にコタツの上に置いたのだ。『Merry Christmas 会いたかったよ』と書いたクリスマスカードをくるみ割り人形の前歯に挟み込んで。

「ありがとう蘭ちゃん。見てよ、この据わった目。欲しかった面構えだよ」

腹話術を操るように一哉はくるみ割り人形の歯を鳴らして、笑顔で礼を述べる。

「でも、なんでくるみ割り人形が人相悪いって知ってたの? ああ、慧ちゃん家にあったよね」

「そういやあったね、人相が極めて悪いくるみ割り人形。中三の時に慧ちゃんからチケットもらったでしょう。それで『くるみ割り人形』の内容ってどんなだっけ、ってパソコンで調べたら画像が出てきたんだ」

◇◇◇

「くるみ割り人形って、すげえ人相悪いやつあるのね」

中学三年生だった一哉が蘭にそう話したのは『くるみ割り人形』のミュージカルの公演後に立ち寄った喫茶店で珈琲ババロアを食べていた時のこと。

彼はババロア以外にもココナッツカレーを頼んでいたので蘭はどれだけ食べるのだと苦笑したが、かくいう蘭の前にはババロアとパフェが並ぶ。

ソフトクリームがうず高く盛られたババロア自体がかなりの量であるというのに、蘭は嬉しそうに「わあ、おいしそう!」と言っては爛々と目を光らせ、どちらを先に手をつけようかとババロアとパフェを見比べていた。

結果、蘭は珈琲ババロアから先に食べることにした。

「慧ちゃん家のも大概だけどね」

慧子がドイツから持ち帰ったという本場のくるみ割り人形もまた相当な人相の悪さだった。

下がり眉なのに目が怒っているし、やはり石を砕きそうな前歯を持つ。

作家物の立派な造りをした人形であったが、用事があって橋本家に来た子供がことごとく変な顔だと笑い出す有り様だ。

人相の悪いくるみ割り人形がクリスマスになると橋本家の玄関先に飾られるのを蘭は毎年のように目にしていたので、くるみ割り人形の御面相がどれほどのものなのかを知っている。

「いやいやいや、パソコンで見たやつはそれ以上の悪人面だったよ」

ババロアの上のソフトクリームをスプーンですくい上げて一哉は笑う。いつの間にか、器の中のココナッツカレーは綺麗さっぱりなくなっていた。

彼は笑うと猫みたいな大きな目が幾らか細くなり眉尻も下がるので、凛とした精悍な顔は優しげなものへと変わるのだ。

「欲しいよなぁ。あれだけ人相悪いと却ってかわいいというか、愛おしいよ」

私はあなたの笑顔が愛おしい、とは恥ずかしくて口に出せない蘭であった。

◇◇◇

当然だが蘭にもクリスマスプレゼントが用意してあり、一哉はくるみ割り人形の手に透明な箱を持たせて「じゃじゃーん」と言いながら手渡した。

箱の中から見えたのは、透き通った花びらを一枚一枚組み合わせた、繊細な桜の髪飾りだった。日常的に使うよりはフォーマルな服装に似合う。

「綺麗! ありがとう!」

蘭の満面の笑顔が近づき、一哉の頬に唇が触れる。自ずと表情が弛む。

蘭は白地にペパーミントグリーンで雪の結晶を描いたパジャマ姿だった。その上に中綿の入った水色のノルディック柄の上着を羽織っている。

「蘭、大学の卒業式につけるかんざしで迷ってたの覚えてる?」

「そうだね。桜か蘭の花か迷ったなあ」

悩みに悩んで、その時は物珍しいからと春蘭のかんざしを選んだのだった。

「卒業式につけていい?」

「日本人らしくていいじゃん。つけていきなよ、桜」

「桜、私達にとって思い出の花だからね」

洗い髪の蘭は一哉の肩へとしなだれかかる。

先ほどにバーで酒を飲んできたのだが、素面でも二人っきりになれば彼にもたれて甘えたに違いない。

「ねえ、一哉ちゃん」

目を伏せてはにかむ蘭の頬は上気している。

一哉より先に風呂に入ったので、ある程度時間が過ぎていたのだが湯上がりのように赤い。

「気が早いけど、私ね、春に女の子が生まれたら『さくら』って名前つけたい」

人気がある名前だから周りと被りそうだけど……と蘭は続ける。

「さくらちゃん、かぁ。かわいいね」

「私、花の名前でしょう? だから娘が生まれたら花の名前をつけるのいいなって思ってたの」

同じ高校に進学した春に、蘭っていうんだ、かわいい名前だね、と会う人会う人に褒められているところへ出くわしたのを思い出した。

「春以外なら、どうするの?」

わくわくした表情で一哉は二の句を待つ。

「生まれた季節に準じた花にするの。椿とか、アヤメとか、夏なら百合。雪割草から雪でもいいかな。個人的に睡蓮や鈴蘭の花も好きだけど名前には難しいよね」

やはり名付けには当人のセンスが出るのだろうか。夏の花にちなんだ名前など沢山あるのに、百合を選ぶあたりが蘭らしい。

「一哉ちゃんは、どうかな? 私一人の趣味で名付けるのも不公平でしょう?」

「お淑やかな感じでかわいいと思うよ。蘭って名付けセンスいいよなあ」

「よかった。名付けって複雑だからちょっと自信なかったの」

「全然問題ないよ。俺ね、女の子の名前で一番好きなのは……」

紺色のスウェットの両腕が迫るのを見て蘭は抱き締められるかと期待したが、お姫様のように抱き上げられた。

「蘭が一番好き!」

抱き上げたまま視線が合い、驚いたのと恥ずかしいのとで蘭は一哉の首もとに顔を埋めた。

かわいい名前だね、蘭ちゃんと弾んだ口調で言いながら蘭をベッドに横たえて、布団を被せると一哉は「蘭ちゃん、寒いだろぉ?」と布団にもぐり込む。

布団の中で一哉は蘭の身体をしっかりと抱き締めた。

高校時代は弓道部に所属していた一哉。その腕はしなやかに見えて思いの外力強い。

くすぐったそうに蘭は肩をすくめて笑う。

「一哉ちゃん、あったかいよ」

猫が暖を取るように蘭は身体をぴったりとすり付けた。

「蘭ちゃんは柔らかいねえ。すごくいい匂いする」

2011年 幸せな時間・3

まだ薄暗い時間帯だった。薄明かりに浮かぶは蘭の端整な寝顔。

枕に流れる黒髪は大和絵のように優雅な趣があり、長い睫毛が可憐だ。

蘭が学生アパートにいた当時、月に数回は同じ布団で寝ていたが(どれだけ仲良いのだ)蘭は横向きに寝る癖があった。今日も一哉に顔を向けて寝息を立てている。

冬物の分厚いパジャマの袖から覗く白い手。

少年だった頃、セーラー服の袖から見えた手首の白さに見惚れたものだった。

会えなくなる寂しさに負けて蘭の身体を堅く抱き締めた夜。

布団にもぐり込む蘭は「実は、もう一つ夢があるの」と照れた表情で打ち明けた。

――一哉ちゃんの、お嫁さんになりたい――

愛しい女性へ抱く想いが今、溢れ出す。

溢れた想いは、まずは熱い口付けにと表れた。

唇へのキスを繰り返した後、額からまぶた、頬へと移り、再び唇へと戻る。

艶めく髪を愛でるように撫で、潤んだ瞳から溢れ出した涙を一哉は指先で拭った。

蘭は何度も、一哉の名前を呼んだ。

一哉ちゃん。

一哉ちゃん。

愛しています。

大好きです。

離れたくない――!

大好きです。一哉ちゃん……!

蘭は首もとにしがみついて「大好きです」と繰り返して泣いた。

アパートを出る前の夜も、蘭は同じ言葉を紡ぎ出して泣いていた。

涙に濡れた、白百合の肌。

雨上がりの花にも似た、可憐な美。

一哉にしがみついたまま蘭は息を弾ませて、しゃくり上げる。

蘭……。

蘭ちゃん。

大好きだよ。

一緒にいたいよ。

離れたくない!

離したくない!

大好きだよ。蘭ちゃん……!

思い出しただけで気恥ずかしくなった一哉はその場でのたうち回りたい衝動にかられるが、それはできない。

隣には蘭が寝ている。

のたうち回る代わりに、黒髪をそっと撫でた。

滑らかな、絹にも勝るきれいな髪。

憧れで、触れてみたかった。

蘭の自慢の、みどりの黒髪。

手に触れることが実現したのは、いつの頃か。

蘭を好きだと打ち明けた、14歳の夏の夕暮れか。

15歳の雪解けの季節か。

雪明かりの中で初めてキスを交わした18歳の冬の日か。

目覚めたら、蘭はきっと恥ずかしい素振りを見せるだろう。

そしてアパートの仲間達から冷やかされるだろう。

2011年 幸せな時間・4

昼食はアパートに隣接する戸建てに集まることになり、正午前に蘭と一哉は部屋を出た。そこはアパートの大家一家の自宅である。

大晦日の夜の料理が豪華なのは、この地域特有の文化だろうか。

夜にはだいたいの学生が帰省していないからと昼食時に集まって宴会をすることになったのだ。

もちろん、自家用車で帰省する者もいるため酒は出さない。せっかくの酒どころなのにと残念がる者も出たが。

塩引き鮭。くるみの佃煮が入った太巻き。いくらの入った雑煮。八ツ頭の入ったのっぺ汁。

夫人の実家のある長岡市の寺泊から取り寄せた海産物。

「うわあ! すっげえ!」

「いつも以上に豪華だね!」

「これよ、これ。くるみの入った巻物!」

大家一家の苗字は本間という。

新潟市内でよく見かける苗字だが佐渡にルーツがあると聞く。

大家の息子で一哉の親友である本間純平は蘭とも顔見知りで、蘭をカチューシャさんと呼ぶ。

本間家の玄関前で再会するなり、相変わらず仲良いなと冷やかした。

福島で聞いた新潟時代の思い出話に度々登場する本間は飄々としたマイペースな人物で、一哉とはまた違う猫みたいな顔をしていた。

三日月型の細い目とアヒル口にも似た特徴的な口元で、どら猫の風情がある。

本間は台所から大皿を運んできた。

特に蘭が喜んだのは大家が作った大和芋の煮っ転がし。

大学時代、一哉が蘭を気遣って部屋まで届けた惣菜だった。

本間夫人がニコニコと笑いながら煮っ転がしの入った鉢をテーブルに置く。本間とそっくりな、猫みたいな顔だ。

「わあ! 懐かしい!」

少女のように歓声を上げる蘭を見て「蘭さんがテンション上がってる!」と女子学生が囃し立てた。

「蘭ちゃん大和芋の煮っ転がし好きだったでしょう?」

「はい!」

「でも、本当に残念ねえ。今日、福島に帰るの?」

「そうなんです。三が日過ぎたら日本を出るので……」

「こっちで二年参りできたらいいのに……ねえ?」

「ごめんね、おばちゃん。俺達ね、今日福島さ行かなきゃならないの」

一哉も研修先の病院の正月休みを利用しての帰省だ。正月休みが明けるまでに往復せねばならない。

「私も、もう少し日本にいられたら白山様への二年参りに行きたかったです」

アパートに越してきたその日に初めて挨拶に出向いた時、夫人はかなり昔から蘭の話を本間の口から聞かされていたと語る。

そして、やれ美男美女カップルだの女優さんみたいだのと蘭を褒めそやし、息子同然の一哉の恋愛が成就したことを白山様のお陰ということにしてたいそう喜んだ。

白山様。コンサートホール近くにある白山神社のことである。

「大丈夫だよ母ちゃん。そのうちカチューシャさんは飛鳥のやつと結婚する運命なんだから」

照れ笑いの蘭は夫人へと目を向ける。

「いつか、白山様へ二年参りに行きます」

一哉ちゃんと、とつけ加えたので蘭は学生達から更なる冷やかしを受けたのであった。

酒が入っていないにもかかわらず宴会は盛り上がりを見せた。

男子学生が「昨晩はお楽しみでしたね」と耳打ちをしたのでくるみの佃煮入りの太巻きを頬張っていた一哉は顔を真っ赤に染め上げて咳き込み、ある女子学生は咳き込む一哉の背中をさすっている蘭の頭に『ローエングリン』の婚礼の合唱を歌いながら白いレースの生地を被せた。

(この学生は服飾の勉強をしているので部屋に多数の特殊な生地を持ち込んでいる)

調理学校に通う学生は自慢の腕を振るい寺泊の海産物をふんだんに使った豪勢な料理を作ってみせた。

「今日は、五十嵐君と小野塚君はいないんだ?」

蘭が名を挙げたのは双方とも本間と同じく一哉と古くからの親友だ。

前者は「いがらし」ではない。「いからし」といい、新潟特有の読み方をする。

五十嵐達也は歯科医師の跡取り息子である。

名前が名前なので、一哉とセットで有名な野球漫画を引き合いにからかわれたと蘭は聞いている。

一哉が通っていた大学の歯学部を卒業し地元の歯科医のもとで研修に励んでいる五十嵐だが、残念ながら県をいくつも跨いだ先の親戚に会うため来られなかったらしい。

後者の小野塚紳士に至っては調理学校を卒業後、料理人としての修行に励む身で今回のような集まりでは召集されるのが常だ。

無口だが、名前どおり紳士的で人柄の穏やかな小野塚は年末のかき入れ時で参加できなかった。

「すげえ残念がってたよ。でも、タッちゃんもシンちゃんも地元民だからいつでも会えるからね。蘭は友達と会うの?」

「留美達がうちに来てくれるよ。高校の友達とも会いたかったなあ。街中で会うかもわからないけど」

白い生地を被ったままル・レクチェ味のノンアルコールカクテルの缶を手にしている蘭だが、その頬は酒が入っているかのように紅潮している。

その姿を、一哉は少年の頃にノートの空白に描いた落書きと重ね合わせた。

ベールを被った、白いドレスの美しい女性。

隣に座る恋人を生き写した女性に描き足すならば、花束を描き足すだろう。

名前に合わせた蘭の花では陳腐だろうか。

白百合、鈴蘭、銀梅花。

柑橘やジャスミンの花も良い。

花の名前は、よく見る花しか知らなかった。

それまで知らなかった、見過ごしていた花の名前は全て蘭が教えてくれた。

花も音楽も、新しい世界を知りたいと踏み込むきっかけを作ったのは紛れもなく蘭であった。

男が関心を持つなんて、と憚られそうで周りに言いにくいことも不思議と蘭になら打ち明けられた。

男が花に興味を持つなんて女々しいかな、と聞くと蘭はあっけらかんと答える。

「優しい印象でいいじゃん。私、男には猛々しさより誠実さと凛々しさと優しさを求めるから」

薔薇やカトレアといった艶やかな大輪の花も長身で華のある蘭に似合っているが、きっと彼女ならば清楚でスッキリとした雰囲気の花束を持ちたがる。

――派手な洋蘭よりは春蘭や朱鷺草みたいな控えめな蘭が好き――

十つの春に、蘭はハキハキとした口調でそう答えた。

一哉は大和芋の煮っ転がしを食べつつ思い巡らせた。

2011年 幸せな時間・5

この一日ですっかり打ち解けた学生アパートの後輩達。決まった予定とはいえ、せっかく仲良くなれた後輩達との別れは名残惜しい。

蘭と一哉はこれから福島へ帰省する。

高速バスを乗り継ぐのだ。

「蘭さん。また来て下さい」

「私ら、まだ一年生なので来年もいます」

もちろん来るよ、と蘭は笑って答える。なぜか後輩達は一哉の部屋に「突撃」していた。

後輩達から見た一哉はよほど気安い存在で、良き兄貴分として慕われているのだとわかる。

綿入れ半纏を羽織った男子学生が一哉に腕を絡めて、しなを作って「センパ~イ、行っちゃだめ~」と言う姿は後輩達の笑いを誘う。

「や~だよ。俺は蘭ちゃんと帰るの」

「楽しかったよ。また来るね」

鍵を閉めるからと促され、まずは後輩達が部屋を出て、蘭と一哉の順番で出た後にドアを閉めた。

新潟と会津の山奥は雪深い。空は少しずつ暗くなり、いよいよ夜の気配が忍び寄る頃に会津若松の町並みが見えた。

真冬の町の灯りは、何ゆえに安心するのだろう。

二人は会津若松駅近くのバスターミナルの食堂で夕飯を食べた。「うわ、うまそう!」「だから!」のやりとりに食堂の従業員が嬉しそうに笑みを返す。

万が一、道路事情による理由などで高速バスに乗れなかった場合は父の実家をあてにするつもりであったが問題なさそうである。バスターミナルに併設されたお土産物売場を見ているうちに福島行きのバスが着いた。

「蘭ちゃん?」

高速バスが会津地方を走っていた頃はまだ起きていたが、郡山ジャンクションに差し掛かった頃には蘭は寝ていた。

この郡山ジャンクションがとても紛らわしい。

新潟方面といわき・東京方面への分かれ道がわかりにくいのだ。

一応は道路に引かれたラインで色分けされているので意識をすれば間違えないのだが、新潟を行き来する毎に父は「ここ、見誤りやすいんだよねえ」と苦笑い混じりで言っていた。

小学五年生に進級する春、福島へ引っ越す最中にも父はまごつきながらこのジャンクションを通過したものだった。

一哉は眠っている愛しい、美しい恋人の白い手に目を向ける。

婚約指輪はやっぱりダイヤモンドかな。

ダイヤモンド以外の石って使うのかな。

かわいらしいものよりは、スマートなデザインが似合いそうだけど、花を模したものも好きそうだな。

蘭のモチーフの指輪があれば絶対にかわいいのに、なぜかあまり見かけない。

形が複雑だからかな。

◇◇◇

「liebe」

一哉が初めて蘭に教えられたドイツ語。

つまり、愛である。

メールでのやりとりは当たり前だが、月に一度の間隔で蘭からのエアメールが届いた。

手紙を送る毎に蘭は恋にまつわる何かしらのドイツ語を書いて教えたのだ。

続いて「Kätzchen」と「Schat」。

いずれも恋人への愛称で前者は猫ちゃん、後者は宝石を意味する。

恋人を指す言葉だと他には熊とウサギもあるようだが、蘭は猫の方を教えた。

手紙には

「一哉ちゃんは猫みたいな顔をしているから」

と書いてあった。

蘭がクスクスと笑う姿が目に浮かぶ。

Schatを知った時は

「俺は何色の宝石? 誕生石はエメラルドだけどピンクの宝石がいいな。でもピンクはイメージではないよね」

と送り、律儀にも蘭は次の手紙で答えてくれた。

「一哉ちゃんは紺色か藍色の宝石かな。でもサファイアとも違うし……」

サファイアはむしろ蘭のイメージだな、と思いながら手紙を読み進める。

リボンをつけた騎士と同じ名前の、凛とした硬質な輝きを持つ青い宝石は蘭によく似合うだろう。

サファイアの深い青は蘭の肌に映えるに違いない。

しかし、蘭は宝石ではアクアマリンが一番好きだと話していた。

「アズライトなんてどうかな。藍色で絵の具に使われるの。不透明なものが多いけど結晶のものは透明感があってすごく綺麗だよ。一哉ちゃん、翠風学園の人達からアズと呼ばれていたよね」

一哉ちゃんは絵を描くのが得意だからアズライトはうってつけの宝石だよと続き、更に蘭はアズライトの名前を冠したインクでこの手紙を書いたとつけ足している。

手紙を読んだ後、一哉はアズライトについて検索したのは言うまでもない。

確かに透明度が高い結晶は深みのある藍色がこの上なく美しい。

孔雀石と共生した不透明な原石は地球にも似た色彩だった。

蘭の書く手紙の最後には必ず

「Ich vermisse dich」

と書き記してあった。

――あなたに会えなくて、寂しいです――

◇◇◇

婚約指輪について考えていただけなのに、ダイヤモンドから飛躍していつかの手紙での宝石談議を思い出してしまった。

婚約指輪は右手と聞いたが、何ゆえか一哉は蘭の左手の薬指を見つめる。

指輪を選ぶ暁には、できる限り蘭のワガママを聞くつもりだ。

おそらく蘭は高い買い物だからと敢えて小さいダイヤモンドを選ぶなど気を遣うかもしれないが、きっと蘭の理想とする指輪があるだろう。

――蘭ちゃん――

蘭は一哉の肩に頭を乗せて寝ている。

唇に塗ったルージュが艶っぽい。

人を選ぶ赤い口紅。蘭がつけると大正~昭和期の銀幕スタアのように様になる。

よく見れば爪も白から桜色へのグラデーションに染まっている。

――俺、いつか蘭ちゃんをお嫁さんにするよ。だから、待ってて――

忘れ雪に交わした約束。

少しずつ、近づいている。

永遠の愛を誓い合う、その時に。

ひじ掛けに乗せている蘭の手に、一哉は自身の手を重ね合わせた。

2011年 幸せな時間・6

年が明けて蘭は日本を発っていった。

一哉も新潟の学生アパートへ戻ったところだ。

ポストには何枚かの年賀状に混じって、蘭からの年賀状が届いていた。

伸びやかな、綺麗な文字で一哉の名前が綴られている。

福島でも初詣で会えたのだが、この年賀状は蘭が実家に着いてすぐに書いたものかもしれない。

初詣に来ていた蘭は着物姿だった。

街中にある神社まで蘭は昔の友達と初詣に来ていたのでせっかくの再会だからと気を効かせて身を引いた。

一哉自身も友達と来ていたし年末に会えたのだからと言い聞かせたが、やはり寂しいのは否めない。

「日本に戻ったらまた会おうね。卒業式の写真も送ります。幸せな時間を過ごせて楽しかったよ。ありがとう。大好きです」

大好きです。

この言葉で、一哉はなぜか泣き顔の蘭を思い起こす。

はらはらと涙が白い頬を伝う姿。

涙で潤んだ黒目がちな瞳に星空の輝きを宿す姿。

泣いているのに、美しい。

大学の卒業式が終わり、一哉の肩に顔を埋めて蘭は小さく「大好きです」と繰り返してしくしくと泣いた。

柔らかな春の空に映える瑠璃色の振袖。

繊細な絹の手触り。

花びらの透き通った春蘭のかんざしの煌めき。

薄藤色の袴の裾から覗くブーツがどこか懐かしかった。

少女だった蘭を思い出すからだろう。

真冬の蘭は膝下丈のセーラー服に雪国仕様のブーツを合わせていた。

可憐なはずのセーラー服は一歩間違えれば野暮ったくなるのに、蘭が着るとこの上なく似合っているから不思議だ。

初めての「大好きです」は14歳の夏の夕暮れ。

まだ一哉より背が高かった蘭。

一哉の首もとにしがみついて泣きながら言っていた。

蘭の15歳の誕生日に抱き締めた時も、蘭は一哉の腕に顔を伏せて「大好きです」と泣いた。

あの時もセーラー服にブーツを履いていた。

初めて、キスを交わした雪明かりの中でも蘭は泣き笑いで「大好きです」と言った。

もうすぐ18歳になる、少女から女性へと変わる頃ならではの危うい美しさ。

手のひらに収まるほどの紙一枚で溢れんばかりに蘇る、蘭との幸せな思い出。

「俺も寂しいよ……蘭ちゃん」

年賀状の最後には

「Ich vermisse dich」

と書き記してあった。

――あなたに会えなくて、寂しいです――

登場人物紹介(中学校編)

・音澤 蘭(おとざわ らん)

…フルート奏者を目指す少女。

一哉とは相思相愛で地元の学生オーケストラに所属。

ある理由から学校では周囲と壁を作り、一部の親しい生徒にしか気を許さなくなっている。

こだわりが強く、通学時以外は革靴(冬は雪道用のブーツ)を愛用する。

・飛鳥川 一哉(あすかがわ かずや)

…蘭のことが好きな少年。愛嬌があり溌剌とした性格。

フルネームが言いにくいため友人達からは飛鳥、またはアズと呼ばれる。

医者志望で私立中学に通う。新潟県新潟市出身で時折新潟弁が抜けない。

・橋本 慧子(はしもと けいこ)

…蘭の母方の又従姉で蘭より二歳年上の高校生。慧ちゃんと呼ばれる。

舞台女優志望で女傑然とした気の強い美少女。

ドイツのハンブルク出身でドイツかぶれ。

・鵜沼 留美(うぬま るみ)

…蘭の親友。福島県相馬市の生まれでパンチのきいた浜言葉を話す。

コワモテな上に粗野な立ち振舞いで怖がられがちだが友達思い。

・大槻 エリ(おおつき えり)

…蘭の親友。絵に描いた女の子らしい優しい少女だが気が弱く、吉田と取り巻きの男子からいじめられている。絵を描くことが好き。

・二階堂 ミヨシ(にかいどう みよし)

…蘭の親友。三年生の女子では蘭に次いで長身。

体力バカで勉強が苦手。

アクの強い容姿とアグレッシブな性格の持ち主。

・力丸 薫子(りきまる かおるこ)

…無口かつニヒルなお嬢様。身体が小さい。苗字で呼ばれる。

・合田 康範(ごうだ やすのり)

…一哉の親友兼悪友。ゴウダと親しまれ学年一の巨躯の持ち主。

茨城県勝田市出身で茨城弁が抜けない。

お調子者だが成績優秀で洞察力に長ける。

・斎藤 聖良(さいとう せいら)

…蘭に憧れる優しい少女。大きな瞳と眼鏡が特徴。

愛称はセイちゃんだが蘭からはセイラさんと呼ばれる。

蘭と同じオーケストラに所属し、担当はオーボエ。学校では周囲と壁を作る蘭を気にかける。

ロマンチストで恋に憧れ、蘭と一哉をセットで神格化している節がある。

・白沢 小百合(しらさわ さゆり)

…蘭のクラスメートで同じ高校を受験。シロちゃんと呼ばれる。

大規模な農家の娘で度々自宅が集合場所になる。小柄で可憐な容姿だが男兄弟に挟まれた影響からがさつな言葉遣いで男勝り。

周囲と壁を作る蘭を気にかけている。

・橘 織絵(たちばな おりえ)

…一哉と同じ私立中学に通う大人びた少女。愛称はオリちゃんで天然パーマが特徴。

蘭の小学校時代の同級生で同じ高校を受験する。蘭と白沢とは幼なじみ。

パッと見は冷静だが激情家。合田のことが好き。

・久間木 春奈(くまき はるな)

…愛称はハルちゃん。一哉と合田とは同じ小学校の出身。ソバージュ風の天然パーマが特徴。

白沢の友達で蘭と同じ高校を受験する。大柄でクールな姉御肌。

・浜津 陽一郎(はまつ よういちろう)

…一哉と合田の小学校時代からの親友。あだ名はハマちゃん。元陸上部員でやたらフットワークが良い。

気が優しく温厚な少年。小柄でリス、または小猿を思わせる風貌をしている。

・林

…蘭の中学の同級生。元吹奏楽部員でユーフォニアムを担当し、後輩からはモヤシ先輩と呼ばれる。

一時期はエリといい雰囲気だった。育ちの良さげな風貌だが白沢曰く男気がない。

・タケちゃん

…苗字は武田。蘭のクラスメートで一哉と合田と春奈とは同じ小学校の出身。

文武両道を具現化した好男子でファンが多いが、ぶりっ子に弱く他人に流されやすい。

なぜか蘭に苦手意識がある。

・吉田

…元吹奏楽部員で部長を務めていた。みーちゃんと呼ばれる。蘭とエリと織絵を目の敵にする。

学年では目立つ存在だが凡庸な容姿。

尊大な態度で自信家のように振る舞うも、本性は小心者の見栄っ張りで劣等感が強いことを周囲に隠している。

・斎藤

…吉田の友人で元吹奏楽部員。あーちゃんと呼ばれる。お嬢様風の生徒。

教養があり優秀だが、陰険かつワガママな性格で生徒と保護者からはあまり好かれていない。

・松井先生

…三年生の学年主任で蘭のクラスの担任教師。

教科担当は女子保健体育。熱血教師な反面、生徒への好き嫌いが激しい。年齢は50代。

・白沢 巧(しらさわ たくみ)

…白沢小百合の兄で四歳年上。地元の農業高校を卒業している。温厚で面倒見の良い性格。

・村上 晋(むらかみ すすむ)

…蘭と同じ小学校を卒業。合田達と仲良しで一哉に憧れている節がある。

吉田達へ反発心を抱きつつも強く出られないことを気に病んでいる。図書委員。

・由香理

…蘭と同じ小学校を卒業。委員長タイプのハキハキとした性分だが短気なのが玉にキズ。

・絢

…蘭と同じ小学校を卒業。クラス委員で空手部の元主将。

由香理と同様の委員長タイプだが冷静な性格。

・上野先生

…吹奏楽部顧問で音楽教師。中堅にして吹奏楽部を好成績に導き出した実力者。

蘭を筆頭とした退部者を気遣う一方で、一部の部員の行動に振り回されている。年齢は30代後半。

2002年 1月

年が明け、2ヶ月後に高校入試が迫る最中でありながらも生徒達に緊迫した様子は見られない。

いつもと変わらない、騒がしい教室。

喧騒の中で蘭は朝の読書にいそしむ。

クラスメート達は黙々と読書に打ち込む蘭を不思議に思うことはなく、思い思いの過ごし方を楽しんでいた。

しかし、普段どおりの光景が少しだけ変わったと蘭が知ったのは

「用もないのに入るなよ?」

と言ってたしなめる男子の声だった。それに反発する二人の女子の声に蘭は眉根を寄せる。

蘭の端正な顔がコワモテに変わったのは『用事がない限りは他の教室に出入りしない』という規則に反した生徒が出たからではない。

その生徒二人を、蘭は蛇蝎の如く嫌っている。

「蘭ちゃ~ん」

よりによって、嫌いな生徒二人はわざとらしく作った甘ったるい物言いで蘭にすり寄る。

どうせ、目元や口元がいびつに歪んだ笑顔を張り付けているのだろうと思ったので、蘭は見向きする気も起きない。

「何」

書籍に目を向けたまま、二人に冷たく問う。

「蘭ちゃんさぁ、一哉君と仲良いよねえ?」

「どこの学校受けるか教えてくれなぁい?」

やっぱり、と蘭はため息をつく。

この二人とは同じ小学校の出身であるが犬猿の仲だ。やっかみを買い、嫌がらせを受けたこともある。

教師を交えた話し合いで関わりたくないと宣言したにもかかわらず、二人は難癖をつけるためにわざわざ寄ってくる。

「やだ」

キッパリ断ってもしつこく食い下がる二人に蘭は再びため息をついた。

一触即発といえる様子に、怖気付くクラスメートも出る始末だ。

「あんた達、さっき昇降口で『F高以外の進学校を受ける男子って学力が中途半端なイメージで気持ち悪い』って喋ってたの丸聞こえだったからね。あれ、祥蘭と東高受ける男子にも聞こえてたし、その理屈だと一哉ちゃんも当てはまるけど?」

「えー、そうなのぉ?」

ぎろりとにらみつける蘭の目に、引きつった笑みの女生徒が映る。

名札に吉田魅里と書かれた女生徒の、アヒル口が片側に寄るという特有の表情に蘭は相変わらず不快感を催す顔だと腹の底で思う。

もう一人の名札に斉藤と書かれた女生徒に至っては見た目こそはお嬢様風で育ちが良さそうだが、軽薄さが表情と小馬鹿にする口調から滲み出ていた。

本来は柔和に見えるであろう垂れ目すら、スケベ親父じみたいやらしさを覚える。

「文句があるなら伝えておくよ。一哉ちゃんにね」

蘭の静かなる迫力に威圧され、二人はそそくさと立ち去る。教室を出るなり

「みーちゃん、何あれえ? 超性格わるーい」

「小難しい本なんか読んで、秀才ぶってさーあ」

と、負け惜しみゆえの陰口が聞こえた。

陰口が聞こえたのも、教室が静まり返っていたからだ。

沈黙を破ったのは複数の生徒の笑い声。笑い声に混じって一人が野太い歓声を上げた。

「音澤、ナイス!」

拍手と共に歓声を上げた生徒は合田康範といった。

学年一の巨躯を誇り、三年生の過半数からはゴウダと親しまれる彼は一哉と同じ小学校の出身で親友と悪友を兼ねる。

一緒になって笑っていた男子も一哉と仲が良い。

しかしながら、蘭の気は晴れない。

お気に入りの書籍を読む邪魔をされた上、嫌いな生徒二人のためにクラスメートに怖い人という印象を持たれたのも癪に障る。

事実「音澤ってマジでおっかねーよな」とささやく声が喧騒に混じっていた。

◇◇◇

「蘭、聞いたぞ」

2時間目の総合学習の授業を終えた休み時間、廊下の窓から吹き込む外気に当たっていた蘭は親友の鵜沼留美に呼び止められた。

親友の存在に蘭の表情は先ほどと打って変わり、和やかなものとなる。

「留美……。どしたの?」

蘭の肩に腕を回す留美は平均より背が高いが、170センチの蘭は少しだけ屈まなくてはならない。

化粧せずともアイラインの濃いつり目が蘭に笑いかける。ライオンを思わせるコワモテが、彼女の最大の特徴だ。

「総学の時間にゴウダのやつが触れ回ってたんだっけー。蘭があいつらを撃退した話」

「ああ、あれね。朝から嫌な目に遭ったよ」

和やかな顔は、げんなりとした顔へと変わる。深いため息をついた蘭に全くだと同情した留美は、腕組みをしながら顔をしかめた。

「本当に一哉君も気の毒だよな。顔がいいと変なやつにまで目ぇ付けられてよぉ」

だから、と蘭は相槌を打つ。

「一哉ちゃんの容姿に惹かれる子が出てもおかしくないのはわかるよ。一哉ちゃん、きれいな顔してるもん」

でもさ、と蘭はつけ加える。そして、留美の肩をガシッとつかんだ。

「あいつらはね、ルックスの良い男と仲良くなることで自分に箔がつくという考えが透けて見えるから腹立つの。そんなくだらない欲求に一哉ちゃんを利用しようとするなんて許せないと思わない?」

普段は堂々とした佇まいの留美だが、想い人を汚された怒りに燃える蘭の気迫に留美はやや逃げ腰にならざるを得ない。

「やっぱりそう見えるか……。この前の総学ん時なんか、1組のタケちゃんにすげえぶりっ子っぽい態度取っててよ、それ見てたシロちゃんがあいつらマジうるせぇって怒ってたで」

「タケ? あの人、相変わらず私を毛嫌いしてるみたいだけどね」

同じクラスであること以外に関わりなどないのにいい迷惑だ、と蘭は不機嫌そうに言い募る。

文武両道を絵に描いた上に三年生の男子で一番ルックスが良いと評されるタケちゃんが蘭を毛嫌いする理由に、先ほどの女生徒二人が関わっていることは蘭も留美もお察しだ。

気に入らない人の嘘八百を吹聴し、言いくるめて、無関係な人物にまでターゲットへの敵対心を植え付ける。

朝方の教室で「音澤ってマジでおっかねーよな」と口にした者こそ、タケちゃんこと武田であった。

「ぶりっ子やるだけならどうぞご勝手にで済むよ。何がムカつくかっていうと、お気に入りとそうでない人への接し方の落差だよ。目立たない男子はぞんざいに接してよぉ、女子は女子でエリちゃんとかのおとなしい子をバカにするところが気に入らないんだっけー」

留美は二組の教室を見やる。廊下の窓からはおとなしめの容姿の女生徒が担任と会話を交わしている様子が見えた。

「いじめられたり悪口言わっちゃっつうなら距離を置かれても当たり前だけど、あいつらの場合は自分より格が上か下かで判断した上での差別だもんね」

「だから。なんで中学生活って人間関係面倒くせえのかなー?」

それにしても、留美はがさつな話し方をする。

コワモテな上にドスのきいた地声で方言混じりの男言葉を話す彼女は『スケバン』というありがたくないあだ名をつけられる始末なのだ。

蘭は身体を留美から窓側へと向けてサッシに肘をかけたので、留美も親友に倣う。

「異性関係でも友達作りでも言えるけどさ、自分を引き立てるアクセサリーとばかりにファッション視する考えが私は気に入らない。でも、ああいう人ほど自分を出し抜く人も嫌うでしょう」

「だから。小学校で一緒だったオリちゃんなんかよく僻まれてたよな。オリちゃん、翠風だっけか? 私立さ行ったのに未だに存在が面白くないとかいろいろ言ってんだよな」

オリちゃんは美人で大人びてたから男子からモテてたもんなと留美は言った。

久しぶりに懐かしい名前を聞いたなと蘭は思う。

オリちゃんこと織絵は蘭とは未就学児の頃からの幼なじみ同士。

確かに、織絵は背が高くスッキリとした顔立ちの、大人びた雰囲気を纏う美少女であった。

そして、織絵は先ほどの吉田から目の敵にされている。

理由はくだらないもので「小学校の吹奏楽部の部長の座を入部して一年目の織絵に取られたから」という。

一哉の翠楓学園中学校での暮らしぶりはだいたいは織絵から聞くのが常だが、そんな彼女とは近所にもかかわらず年が明けてからは会っていない。

「一哉ちゃんをそんなやつのアクセサリーにされてたまるか。おこがましいにも程があるっ!」

眉をつり上げて、蘭はサッシを拳で叩いた。

「蘭、あんたって意外と独占欲強いな」

2002年 1月・2

この日は1月の第三土曜日。

当時は第一土曜日と第三土曜日の授業が午前中で終了する制度だったので、蘭は学校から帰宅した後にオーケストラの練習に出向く。

やっぱりこれじゃないとね、蘭は白い運動靴から雪道用の丈の長いブーツに履き換える。革製の薄茶色のブーツは、不思議なことにオーソドックスな紺色のセーラー服と似合っていた。

蘭が所属する学生オーケストラは小学校高学年から高校生までの年齢層で編成された楽団であった。

県の北部を中心とした狭い範囲とはいえ市外から来る団員もいるので少しだけ視野が広がった気持ちになれた。

学校と比べればこの楽団は居心地が良いが、春休み中の公演で蘭は引退を決めている。

最後の公演で披露する、プロコフィエフ作曲の「古典交響曲」第三楽章のガヴォッタは蘭の好きな楽曲だ。練習に気合いが入る。

「蘭ちゃんお疲れ。一緒に帰る?」

ビオラ担当の同い年の団員が蘭を誘い込んだ。

伊達町から来ている堀越梨穂子、通称ホリ子は4号線経由のバスで帰宅するが気分によっては阿武隈急行で帰る時もあった。

その時は蘭と福島駅の飯坂線乗り場まで一緒に帰るパターンが常である。

阿武隈急行と飯坂線の乗り場は同じ場所にあるのだ。

「ごめんね、ホリ子ちゃん。今日は約束あるの」

「えー、残念だなあ」

同じ高校の同じ科を受験する堀越とは仲が良いだけに、せっかくのお誘いを断らざるを得ない蘭は心苦しくもある。

フルートをクロスで拭いながら代替案として福島駅の東口までなら行けると提案すると、堀越はそれでもオッケーだと快諾した。

そのやりとりを近くで聞いていた女子高生の団員が冷やかしにかかる。

「蘭ちゃん。先約ってあの眉毛の凛々しいイケメンだろ? 前に蘭ちゃんのこと探しに来た人」

堀越も丸っこい大きな目を見開いて「あーっ、あのかっこいい人!」と手を叩いて何かを思い出した様子だ。

「なるほどー。あの人、すごい美少年だったもんなあ」

「あれは去年の夏……もう一昨年か。あの中学生さあ『蘭、じゃなくて音澤さんいますか?』って顔真っ赤にして聞いてたよね? ひゃーっ、今思い出しても初々しいリアクションだったわ」

その後に男子高校生の団員から『音澤~、翠風の制服着た眉毛の凛々しい男が来てるぞ~』と取り次ぎされ、ひどく狼狽えたこと、一哉に会いたいがために練習場から走り出たことが記憶に新しい。

その男子高校生の団員は昨年度末に引退したのだが、彼が密かに蘭に好意を寄せていたことを蘭も堀越も知らない。

「あのかっこいい人、蘭ちゃんを苗字で呼び慣れてなさそうだったけど名前で呼ばれてるのかい?」

「そうだけど?」

堀越と女子高生の団員が色めく。

「蘭ちゃんうらやましい~。あんなかっこいい男そうそういないかんね?」

◇◇◇

レッスンを終えた蘭が堀越梨穂子と福島駅に着いたのは夕方の6時を過ぎた頃。

福島駅東口で堀越と解散した後、駅ビルの書店で文庫本を眺めていると一哉と出くわした。

彼は予備校の帰りである。

「蘭ちゃん、お疲れ。あの件だけど伯母ちゃんがオッケー出したよ」

「ありがとう。でも大丈夫なの?」

蘭が泊まりがけで新潟の私立高校の受験に行くと知った一哉は新潟市内に住む伯母を思い出し、交通費と宿泊費がかさむことを案じたので伯母に蘭を泊めても大丈夫かと掛け合ったのだ。

蘭の母親は一哉の伯母の後輩に当たり、伯母は快く許可したという。

「後輩の娘だし、ぜひ会ってみたいってよ」

「そうだね。お母さんへの年賀状の写真で顔は知ってっけど、すごくきれいな伯母さんだよね。一哉ちゃん、これからどうする?」

「腹減ったからマックさ寄ろうかと思うんだけど、いいかな?」

「行く行く! 私も何か食べたい。相変わらず花梨ちゃんはマックに寄らないの?」

まだ覚えていたのか、と一哉は吹き出した。

今でこそ、花梨自らが過去の恥ずかしい思い出話として笑いを取るほどになっているようだが、花梨が幼稚園児だった頃に「マクドナルドではドナルドが接客している」と、清子から教え込まれた。

些細ないたずらのつもりであったが、いたずらの弊害は大きなものだった。

しばらくの間、花梨は「ピエロが怖い」と言ってはマクドナルドへ行くことを頑なに拒む有り様だったという。

「いやー、もう小二だしドナルドが常駐してるなんて嘘だって気づいてるわ」

「グリーンスリーブスといい、ドナルドといい、兄妹揃って変な勘違いするよね?」

自ら「グリーンスリーブス」の一件を口に出しておいて、蘭は含み笑いだった。

「グリーンスリーブスは俺が勝手に勘違いしたやつだからともかく、ドナルドは姉ちゃんが諸悪の根元だから」

◇◇◇

ようやく笑いが収まった頃に駅中のファーストフード店にて注文を済ませ、空席へ向かう途中で二人は少女の声で「おいっ」と呼び止められる。

通路をはさんだ隣のテーブルには女子中学生が三人。

モノトーンのタータンチェックのスカートと、スカートと同じ柄の縁取りが襟に入った黒いセーラー服は一哉が通う翠風学園中学の女子の制服だった。

今着ている古風なセーラー服はもちろん好きだが、赤いリボンがアクセントの現代的なセーラー服も蘭は少しだけ憧れる。

蘭と三人が軽く頭を下げてすぐに一人の少女が早速一哉をからかい始めた。

「アズの野郎、受験勉強そっちのけで噂の彼女とデートしてんのかい?」

仰け反る姿勢で二人を見上げてからかう少女は流行りの学園ドラマに登場する男装の女生徒を意識したショートヘアが似合う。

「ちがわい、さっきまで予備校行ってたわ」

特別、一哉は嫌がるわけでもない。

蘭にまつわるからかいには慣れているようで一哉は余裕綽々の様子で上手くあしらう。

続け様にボブカットの細身の少女が下からのぞき込むように見上げて言った。

「お前と身長どっこいどっこいだなあ!」

「残念でした。俺の方がでけえから」

お互いの気安い態度から同級生同士とわかる。

一哉は学校ではアズと呼ばれており、合唱部の先輩から「苗字が言いにくく、自分のクラスにカズヤという友達がいるので紛らわしい」との理由で命名されたという。

その言いやすさから瞬く間に合唱部のみならず同級生達にも浸透したようだが、蘭には女の子のあだ名、または青色の顔料に使われるアズライトの名に似ていると思えた。

ボブカットの少女は更に続ける。

「あーあ、青春だねえ。いいねぇ、うらやましいねえ、お相手のいるやつはよぉ。アズの野郎は予備校帰りに間引きかよ」

「まっ、間引きって……!?」

顔を引きつらせた一哉と、笑いを堪える蘭。

間引きと発言した少女は逢引きと言いたかったらしい。

三人のうち太った少女がボブカットの少女に笑いながら突っ込む。

「ばっか、おめー。それを言うなら逢引きだべした。間引きなんて恐ろしいこと言うなで」

「もうちょっとさぁ、逢瀬とか綺麗な言い方あるべー?」

「ばかっこの。間引きは農業用語だで。農作物は間引きやらねっきゃ育ち悪くなんだよ。うちの母ちゃんの実家会津のアスパラ農家だかんな?」

「あー、そういやそう言ってたな。ところで、あんたって言い間違い多いよな? 生意気な態度取った後輩に『足を洗って出直しな』っつうところを『首を洗って出直しな』ってドスのきいた声で凄んで言ったっけよ、後輩めちゃめちゃ青ざめていたんだっけー」

げんなりとした様子の一哉のかたわらで、蘭がたたんだコートに顔を埋めて肩を震わせた。

パッと見は愛らしいボブカットの少女だがよく見ればつり目がちな一重まぶたで鋭い目付きをしている。その鋭い眼差しで凄まれた後輩はさぞかし怖かったであろう。

「だから。この前なんか『掲示板に張り付ける』を『掲示板に磔にする』って言ったべ? いつも恐ろしい言葉と間違えんだ、おもしぃねえ。あっはっは」

笑っては失礼だとなんとか堪えてきた蘭だが、磔というワードが出たところでギブアップだ。

たたんだコート越しから笑い声が漏れる。

よほど三人のやりとりがおかしかったのか目尻には涙がにじむ始末だ。

さすがの三人も初対面の他校生に笑われた気恥ずかしさゆえか、きまり悪そうに顔を見合わせる。

「やばい、アズの彼女があきれてる」

そんなことはない、と蘭は笑いながら顔を横に振った。

あきれていないという意思表示であるが女生徒達には通じているだろうか。

「初対面なのに醜態晒しちまったな」

「変なやつらと思わっちゃかもしんねえしな。それより挨拶まだだったね?」

2002年 1月・3

◇◇◇

ひとまず、互いに簡単な挨拶を済ませた後に蘭と一哉は席に座る。そして、腰掛けるなり蘭は肩を震わせつつ両手で顔を覆った。

指の隙間からククク……と引きつった声が漏れている。

言うまでもなく笑っているのだ。

「それにしてもアズの彼女って噂に違わず美人だよなあ。他の野郎にも言い寄られたりするんだべ?」

ボブカットの少女、以下言い間違えの得意な少女が唐突に言うので一哉は言葉に詰まる。

自分以外の「ヤロー」が蘭と交際するなど考えただけで愉快ではない。

「彼女、祥蘭受けるんだべした? 祥蘭にかっこいい先輩いるらしいしよ」

「かっこいい先輩って進藤先輩だろ? あの先輩、好きな人いるってよ」

「違う違う」

顔見知りの先輩の名を挙げた一哉だが、女生徒達は身振り手振りで違うという動作を見せる。

「進藤先輩も美形だけどさ、あの先輩は中性的なきれい系であってかっこいいって柄じゃねえべした。うち、この前ハーフ顔で王子様みたいな先輩がいるって祥蘭に行った先輩に聞いたよ」

「うはぁ! アズ大ピンチだな!」

女生徒達は一哉を茶化すことを楽しんでいるようだ。

蘭は一哉がクラスメートの女子にイロモノ同然にからかわれていることを意外に思う反面、安堵していた。

「お前ら、むやみに騒いだら蘭が困るだろ」

ようやく笑いがおさまった蘭は穏やかな面持ちだ。

困っていないから大丈夫、と告げる蘭を見て恐縮したのか、先ほどまで一哉をおちょくることで盛り上がっていた女生徒達は緊張した顔を見せる。

まずはショートヘアの少女が隠しきれない好奇心を垣間見せつつ、おずおずと口を開く。

「ランさんの名前って胡蝶蘭の蘭って書くの? それとも藍色の藍?」

「え、花の方だよ」

蘭が答える前に一哉が答えた。

四君子にちなんで蘭と名付けられたのは本当であるが、好きな男の子に花の方と説明されるのは嬉しい反面恥ずかしかった。

頬、耳たぶが熱を帯びて朱に染まる。

恥ずかしさを少女達に悟られまいと唇をキュッと引き結び視線を逸らすが、一連の動作では却って悟られることになる。

第一、色白で頬が赤くなりやすいだけに誤魔化しがきかないのだ。

「蘭さんって、パッと見クールでミステリアスだけど反応が初々しいよなぁ」

「だからぁ。変に神々しいから取っつきにくいのかと思ったけど照れるし笑うし意外と普通の子だよな?」

「蘭は普通の子だよ。それにしても珍しく言い間違えなかったな」

そうだね、と頷いて太った少女が続けた。

「神々しいを禍々しいと言ったらアズの野郎がブチギレるだろうなぁ」

そこで蘭は再び、声を押し殺して笑い出す。

ここが飲食店でなければ大声を上げて笑い転げていたであろう。

「俺の彼女さ禍々しいち言うなでぇ! ってか」

「うわ、ひでぇ。私そこまでアホでねぇから。ねえ、蘭さん?」

「アズの野郎も反応がかわいいって思ったべ」

「勘弁してください~」

「しっかし、アズのやつよく食うよなぁ」

「予備校行ってから何も食ってねえの」

一哉の前には普通サイズのハンバーガーに更に何かを足したようなハンバーガーが二つ。フライドポテトのLサイズが一つ。Mサイズのコーラが一つ並ぶ

「弁当の他にも菓子パン食らってよ、先生方から『食欲の貴公子』ち呼ばれるだけあるわ」

クリスマスの季節に会った時、百貨店のレストランで昼食をとったにもかかわらず「くるみ割り人形」のミュージカルを見た帰りに立ち寄った喫茶店で珈琲ババロアとココナッツカレーを平らげた様子を見れば、食欲が旺盛なのも納得だ。

「だから。既に『懺悔の貴公子』ってあだ名あるのに貴公子シリーズ増えてんだっけー」

「懺悔の貴公子?」

蘭の問いかけに太った少女が食べかけのハンバーガーを手に答える。

ダブルチーズバーガー。誰の目にもハイカロリーだ。

ダブルチーズバーガーは半分ほど減っている。

「こいつね、ルックスいいから何回か告白されてんだよ。あ、安心しな、私らの興味は各々別の男子にあっから。告白される度に『悪い!好きな女の子いるんだ!』って謝ってんの。しかも90度に体折り曲げてよ。だから懺悔の貴公子」

断っているとはいえ、蘭の胸は少し痛む。

「理由は言うまでもねえべ。だーれも高潔なる雪の女王には敵わねえべした」

「雪の女王?」

蘭の問いかけに答えるのはショートヘアの少女だった。

「蘭さんってうちの中学じゃ有名だよ。特に吹奏楽部の連中はそう呼んでる。あ、私も吹奏楽やってたからコンクールとアンサンブルコンテストですれ違ってたかも。蘭さんって花の名前ついてっけど雪のイメージだべえ。だから雪の女王」

蘭は笑う。

小学生の頃、登校してきた蘭が教室に入った途端に外がひどく吹雪いたためクラスの男子からお前は雪女か!とからかわれたことを思い出したので、その件を手短に語った。

「中学生に女王もへったくれもあるかよ、なんて言ってた先輩ですら蘭さんの実物見て納得してたもんな?」

それまで伏し目がちだった目を上げて蘭は「へぇ」と興味深そうにショートヘアの少女を見た。

「吹奏楽部だったんだ。何の楽器やってたの?」

「私? クラリネットやってたよ」

上手い子には及ばないけどね、とショートヘアの少女は気恥ずかしそうに付け足す。

蘭は「そうなんだ。会場ですれ違っていたかもしれないね」と笑顔で話すも、蘭とショートヘアの少女のやりとりに一哉は引っ掛かりを感じた。

蘭は、吹奏楽コンクールにもアンサンブルコンテストにも一年生の時しか出場していない。

せっかく、蘭が初対面の人物と馴染んでいるのだ。

一哉は、この和やかな雰囲気を壊したくなかった。

本当のことを言わないことにした。

もしかすると、ショートヘアの少女も噂を通じて真実を知っているのかもしれないが。

「しかし告白する子達もチャレンジャーだべしだ」

「普通は彼女いるち聞いたら引き下がるべ?」

「一年とか蘭さんの存在知らないんじゃろ。でなかったらあわよくば飛鳥センパイと付き合えたら……なんて考えまで及ばねぇもん」

「しかし、アズの野郎。あんた学校さ出る時も何か食ってたべ?」

食ったよ、と一哉は答えた。

「みそぱんだろ? あれモジャ山からもらったんだよ」

度々、一哉との会話に登場するモジャ山。

蘭とも何度か会ったことがあり、飄々とした自由奔放な少年という印象が強かった。

本名は奥山直樹というのだがパンチパーマを彷彿させる天然パーマの持ち主で、自虐的なあだ名は小学生時代から使用しているという。

「あとは?」

「寒いから公園でジョリ松とセブンのおでんの大根とはんぺん食ったよ」

蘭はジョリ松とも面識があった。やはり一哉と行動を共にしている時に会ったのだ。

ジョリ松は坊主頭で眼鏡をかけており、ややポッチャリしている。

苗字は若松といった。

奔放なモジャ山と対照的に優等生然とした真面目な人物でありながらも、どこかお茶目さを垣間見せる憎めない少年だった。

地元でトップの進学校を受験するジョリ松は一哉と同じ予備校に通っていると聞く。

「おでんの大根、いいね」

蘭も、ダシの染み込んだおでんの大根が好きだ。大根にありつけた一哉がうらやましい。

「他には?」

「新町のパン屋さんでクルミパンとチョコデニッシュとワッフル買ったよ」

そんなに食べたの? と絶句する蘭をよそに、少女達の尋問は続く。

三人は揃ってあきれ顔だ。

「で、予備校さ着くまで合計いくつ食った?」

あきれている三人を尻目に一哉は指を折り数え出す。

「えーと、はんぺん三つにー、大根とー、みそぱんとクルミパンとチョコデニッシュとワッフルを一個ずつ」

おふざけの間延びした口調が蘭の笑いを誘う。

「そうそう、蘭にチョコデニッシュ買ったから後であげる」

「わぁ、ありがとう! 嬉しい!」

「あんたの胃袋はブラックホールか!」

二つ目のダブルチーズバーガーの包みをはがす太った少女の突っ込みに残る二人が「お前もな」と被せる。

「えー? 男子中学生なんてそんなものだろ? 俺のダチなんて夕飯に米五杯も食ってるわ」

「五杯ぃ~!?」

夕飯に米五杯も平らげる友達はおそらく合田のことだろう。

毎日のように「フードファイト」と称して給食を大量におかわりする姿には納得せざるを得ない。

2002年 1月・4

◇◇◇

「しかし、あんたよく食うよね?」

「全く同じセリフをさっきも聞いたよ」

言い間違えの得意な少女が手招きする動作を見せ、残る二人が顔を寄せ合う。

「知ってた? 先輩に聞いたけど食欲とスケベ心って正比例するらしいよ」

ささやき声は見事に、少年と少女の耳に届く。

気まずい話題を振られて吹き出しそうになったり喉に詰まりかけたのは、蘭も一哉も共に初めてだ。

二人揃って真っ赤な顔である。

「あ~、言えてるわ」

「だから男子って食ってばかりいるのかぁ」

三人はチェシャ猫さながらにニヤリと笑いながら、通路を挟んで隣り合うテーブルにゆっくりと顔を向ける。

「からかうのもいい加減にしてくれよな。悪趣味にも程があるっつーの」

蘭に背中をさすられ、一哉は咳き込みながら抗議する。当然ながら、まだ顔が赤いままだ。

「あんたのことだなんて誰も言ってねえべした」

「や~だ~、そういうリアクションするんだから思い当たる節があるんじゃねえのかい?」

言い間違えの少女がニヤリとしたまま言って冷やかす。

「言えてる!」

「やーいやーい、どスケベな貴公子~」

マジでひどい、と一哉は比喩表現ではなく本当に頭を抱えた。

「彼女相手にやらしいこと考えんなよなぁ!?」

「悪いな。うちのクラスやたら女子が強くてさ」

「楽しいじゃん。うらやましいよ。いつもこんな感じなの?」

親しい友達以外の、学校の仲間達と笑ったことなど、どれくらい前になるだろう。

同じ制服を着た仲間達と笑い合う生活を、蘭は当たり前のように到来すると思っていた。

結局は、叶わない夢となった。

始めは理想どおりの笑顔が絶えない生活だったかもしれない。

現実は、今はどうだ?

鉄面皮で、仏頂面で前を見据える息苦しい毎日。

つまらない妬み嫉みによる悪意は、蘭のささやかな願いを容易く奪い去る。

学校での息苦しさから解放されれば、蘭は抗うように外へ出向いた。

例えば、学生オーケストラであったり、想いを寄せる少年のもとであったり。

心から笑っていられる、仲間のもとへ。

「おう。だから委員長の立場薄いんだ」

人聞きが悪いと少女達は抗議する。揃ってがさつな物言いだ。

「うわー、アズの野郎マジひでえ」

「なんだよそれー?」

「言ってくれるじゃねえか?」

口々に抗議の言葉を並べる姿は、親鳥に餌をもらおうと鳴きわめくツバメの子のようだ。

「覚えてねえかもわからんけど、合唱コンクールの選曲で丸く収めるの一苦労だったんだよ?」

だって、と言ってショートヘアの少女が握り拳を作って意見し出す。

「『黒い瞳』を二年に取られたんだよ? ただでさえ二年の連中、生意気で鼻持ちならないのに! あれ三年になったら絶対に歌いたかったんだから」

太った少女も、言い間違えが得意な少女も続けて加担した。

「だからぁ! あの曲カッコいいしやりたかったわ」

「創立以来三年が『黒い瞳』担当してたのにさぁ!」

「創立ってまだ5、6年しか経ってねえべ。だいたい三年がやる伝統だなんて決まってねえよ」

なだめすかす一哉お構い無しで少女達三人は文字どおり鼻息荒くまくし立て、最後に言い間違えが得意な少女が締めくくる。

「わかってるっつーの。ただ今年の態度が生意気な二年がやるのが気に食わん」

首を洗って出直せの件といい、言い間違えが得意な少女は二年生を目の敵にしているとみえる。

「あんな感じ悪りぃ二年よか、無気力な一年がやる方がまだ割り切れるわ」

「確かに今年の一年って無気力っつーか自己主張しねぇよな~」

静観していたというよりは、少女達の迫力に気圧された蘭。ようやく言葉を発する気になれたので「あの……」と前置きする。

「どこの学校も後輩が生意気ってのは同じなんだね」

「同じだよぉ。私立受ける層でブランド志向のやつはいかにも『自分はそこらのバカと違うから~』といった具合に妙な特権意識持ってて本当に鼻に付くから。特に二年の連中はその傾向が無駄に強いんだわ。学閥だか何だか知らないけどたかだか東北の小都市の新設の私立校に過ぎないのにさ」

淀みなく語るショートヘアの少女に続き、太った少女が言う。

「公立は更に先輩後輩にまつわるトラブルがすごそうだよね?」

「あくまでもうちの中学では先輩後輩関係はそうでもないけど、同級生同士のトラブルはめんどくさいね。公立中なんて玉石混淆の極みだから。それで『流浪の民』のドイツ語になったわけ?」

この街では、毎年各校で行われる合唱コンクールで勝ち抜いた中学三年生が音楽堂に集まり合唱を披露する行事がある。

蘭がいるクラスも優勝し出場したのだが、翠風学園中学校三年A組による『流浪の民』のドイツ語版が披露された後に「全部ドイツ語なんてさすが進学校だねー」という声がちらほらと聞こえたのを覚えている。

コンプレックスゆえの皮肉混じりの声もあれば、純粋に感嘆する声もあった。

「そうだけど、知ってるってことは泉清は蘭さんのクラスが出たんだ?」

「実は私のところも『黒い瞳』を他のクラスに取られたって騒いでたの。だからロシア民謡絡みで『カリンカ』に決定」

小学校で習ったからみんな知っているし疾走感と緩急のある曲は受けるからね、と補足した。

「蘭が指揮やってたんだよ。な?」

少女達はしばらくの間黙り込んだ後に「あ~、あの子ね」と手を叩く。しばしの沈黙は記憶の引き出しを探っていたがゆえであったのだ。

「指揮やってる子、背が高いなーと思ったら蘭さんだったの!?」

指揮者を担う生徒は学校ごとに異なるかもしれないが、蘭の通う中学の合唱コンクールでは各クラスの学級委員長。または吹奏楽部か合唱部の部長or副部長or学生指揮者のいずれかが指揮を担当することが常だ。

浮いた存在とはいえ音楽の心得があり、中一の時のアンサンブルコンテストでは全国大会出場を果たし、ソロコンテストでも好成績を修めた実績のある蘭を指揮者にと推したい生徒は複数いたらしい。

指揮に自信のない学級委員長と副委員長からも「虫が良すぎる話とは承知だけど、蘭さんしか頼れる人がいない」と頭を下げつつ懇願されたので、蘭は指揮者を引き受けた。

早朝から練習を始めるクラスもあったが、在学中に引越したなどの事情で学区外から通学する生徒を考慮し、クラスメートからの意見を踏まえた上で放課後の練習に特化した。

元々緩急のある曲だけど、速くなるところを更に速く歌うのはどう?

歌が上手い生徒に見せ場を作るのは?

振りはつける?

いや、小細工しないで歌だけで勝負しようよ。

音楽という名の原石。

更に美しく磨き上げるために意見を出し合い、一つの音楽を作り上げる工程が楽しかった。

「ソロの男子がすごく上手かったよね?」

「その人、一哉ちゃんの友達。しかも合唱部じゃなくて野球部」

ソロを担当した野球部の男子は合田康範のことであった。

「昔さあ、蘭さんの中学で『流浪の民』の1フレーズだけドイツ語で歌ってた学年なかった?」

「中一の時かな。三年の先輩がやってたよ。あ、一哉ちゃんのお姉さんのクラス」

「アズ。あんた、姉ちゃんいたの?」

太った少女が問う。小学生時代からの知り合いならばともかく、中学からの知り合いの兄弟構成は意外と知らないものだ。

「そうだよ、F女の二年」

市内の女子高の名を挙げると「うちら受けるところじゃん!」と言い間違えの得意な少女が言った。そして「苗字で丸分かりだな」と加える。

「慧ちゃんがドイツ語を取り入れるの思い付いたって姉ちゃんが言ってたよ」

「泉清の学区から来てる子だからオリちゃんだかお京が言い出したのかな。かっこ良すぎてすごく鳥肌立ったって。選曲でモメてるうちにその話になってさ、ドイツ語? いいじゃんって流れになったんだっけか?」

「始めは1フレーズだけのつもりが全部ドイツ語でやる流れになってさ。あれ何がきっかけなんだっけ?」

「元々はドイツ語の歌だから誰かが出来心でインターネットで調べたんじゃなかった? パソコン部のやつが調べたんだわ」

「保険として日本語版も練習したよな? もし本番まで覚えられなかった時に備えて」

苦笑いの一哉だが、懐かしそうだった。

「ずいぶん徹底してるね。……もちろん一哉ちゃんがテノールのソロ歌ってたの、しっかり聞いてたよ」

手を触れなくても、蘭は頬が熱い。

一哉が『流浪の民』のテノールのソロを歌っている時、蘭は冷静である風を装ってはいたが、きっと顔が赤くなっていたはずだ。

クラスメートに知られてはいないだろうか。

隣に座っていた親友の力丸薫子は無口なので何も言わなかったものの気づいていたに違いない。

(留美はクラスが異なるので会場にいなかった)

今さらながら、考えただけでも顔から火を噴くほどに恥ずかしい。

なぜ今さらかというのも、クラスの女子はもちろんだが他校の女子が「翠楓のテノールのソロを歌っていた男子がかっこいい!」と騒ぎ立てて落ち着かなかったからだ。

一哉は一哉で他校の男子が複数人「泉清の指揮やってた女子、モデルみてえな美人だったな」と口にして惚けていたのを聞いてしまい落ち着かなかったそうだが。

『管弦の響き、賑わしく』

日本語に訳したテノールのソロ部分の歌詞である。

音楽会の後日、一哉は蘭に語る。

「蘭を思い出して歌ったんだ」

インターネットで調べてみたところ管弦の響きというのもギターや太鼓による演奏らしいが、クラスメートからの「あんたの好きな女子、音楽やってるんだべした? 彼女思い浮かべて歌ったら?」とからかわれた件がきっかけで蘭を思い浮かべながら歌うようになった、と彼は打ち明ける。

そして、一哉はにっこりと蘭に笑いかけた。

「ありがとうね。蘭のおかげで上手く歌えたよ」

◇◇◇

「変に負けず嫌いでこだわり強いんだ、うちらの学年」

「うちの学校の三年生もそうだよ。よく言えば意欲的で、悪く言えば好戦的ですぐに張り合う。確かに勝負事には結果を出しやすいから先生方からは受けるところもあるけど、穏やかに過ごしたい平和主義な子にはやりにくい環境だと思う」

好戦的という言葉に少女達は揃って「それ、わかる!」と賛同し出した。

「うちら寅年だからか何らかの因果関係あるのかね?」

「まあ、寅年は気が強いってよくばあさん世代が言うよね」

「蘭は卯年だよな?」

「私、早生まれだからね」

2002年 1月・5

◇◇◇

駅を出た時刻は7時を過ぎていた。漆黒の闇夜に冬の星座が煌めく。

雪の降り積もる夜は周りが明るい。雪明かりともいう。

曇り空と積もった雪が灯りという灯りを跳ね返し、薄明るくなるのだ。

銀色を帯びた薄明るい夜の景色を見慣れている中で、ここまで冴えた星空は久しぶりに目にした気がする。

真冬の夜の、凛と冴え渡る空気。

どの季節よりも澄んだ冬の夜空が蘭は好きだ。

夏が苦手な蘭はオリオン座を見る度に季節がまだ冬であると安堵する。

「さっきは楽しかったよ。あの子達、家に着いたかな」

真冬の星空も好きだけど、やっぱり雪明かりも好きだなと蘭は隣にいる少年へと顔を向けた。

雪明かりは顔がハッキリと見える。

「あいつら街うちに住んでるから着いたべ」

駅前というよりは駅の敷地の片隅にある自販機で各自温かい缶入りの飲料を買うことにした。

「寒い中であったかいの飲むって好き」

蘭は飲み口に向けてフッと息を吹いた。その唇の動きに一哉はドキリとさせられる。

蘭が手にしているのは細かい花模様を散りばめた赤い缶。缶入りの甘酒であった。

「俺、この前ブラックコーヒー飲んだんだけどよ」

「うん」

ブラックコーヒーの味を思い出したのか、一哉が眉をしかめている表情が暗がりの中でかすかに見えた。

「あれ、まっずいのな。苦いやつ飲めたらかっこいいだろうなーって思ったけど」

「私なんてコーヒーに砂糖にクリープ入れなきゃ無理。いや、クリープより好きなのは練乳かな」

至極真面目な顔で語る蘭の隣で、一哉は声を立てて笑う。

コーヒーに練乳を入れる知り合いなど、蘭しかいないのではないか?

それ以前に聞いたためしがない。

「練乳入れるって初めて聞いたよ。蘭ちゃん、どんだけ甘党なの。砂糖も入れるの?」

もちろん入れると答えた。

「お父さんがそうやって飲んでた」

父は仕事で疲れた翌朝、血糖値を上げるために練乳と砂糖を入れたコーヒーを飲んでいる。その度に母からはあきれられていると蘭は一哉に話して聞かせた。

「たぶん、私の甘党はお父さんに似た」

「会津の人って甘いもの好きなのかな」

「関係ないと思うよ。食文化の関係でしょっぱいものが好きな話は聞くけど。たまたまお父さんが甘党なだけ」

「……蘭ってマックスコーヒー好きそうだねえ」

「え、何それ? 甘いの?」

蘭は甘いものの話になると食い付きが良い。

以前も珈琲ババロアを食べに行こうと持ちかけたところ喜んで賛成したし、夏に会った時などはソフトクリームの専門店に行きたいと言い出す始末だ。

「いやー、この前ゴウダん家で飲んだんだよ。練乳入っててすげぇ甘いの。でも千葉と茨城にしか出回ってないらしい」

「いいな、甘いやつ。ゴウダのやつ千葉だか茨城から来たんだっけか?」

「ゴウダは茨城だよ。蘭が好きそうだと思ってゴウダにどこで売ってたか聞いたけど、茨城の親戚から御中元で送られてきて福島にはないって言ってた」

なんだ、と言って蘭は肩を落とす。

「ここだって甘党多いから需要ありそうなのに」

「じゃあ、機会あったら母ちゃんの実家で確かめてくるよ。母ちゃん、茨城が地元なんだ。それにしても、蘭の甘党っぷりは群を抜いてるねえ」

「甘党っちゃ甘党だけど、甘いものなら何でもいいわけじゃないよ?」

「あれだろ。同じあんこでも大福はあんこがみっちり入ってくどいから嫌だけど、クリームあんみつは好きってやつ?」

確かにその通りであった。

甘いものならば何でも好むだろうと誤解されがちだが、こだわりの強い(好き嫌いの激しい)蘭はあんこを使った菓子をあまり好まない。

嫌いとまではいかないが、進んで食べたいとは思えなかった。

あんこがメインの菓子の中でもきんつばは特に苦手であるし、おはぎに至ってはずんだ派である。

しかし、あんこはあんこでも見た目が愛らしくスッキリとした口当たりの練りきりは好んだ。

たい焼きはクリーム派で、チョコレートがあれば迷わずチョコレートを頼む。

「よくわかってるね。クリームあんみつは好きだよ。白玉入っていたら最高」

「本当に好きだよなぁ。それなら弥彦に白玉クリームあんみつの店があるよ」

白玉クリームあんみつと耳にするなり、蘭の目が輝く。

文字どおり目を爛々と光らせて「弥彦って新潟だっけか? 新潟市内からアクセスしやすい?」と喰らいついた。

「燕三条駅からローカル線乗り継いで行けるよ。ただ弥彦線の乗り換えで待つけど」

蘭は甘酒を持っていない方の手の指を折る動作を見せる。時間の計算をしていたのだ。

福島発の高速バスを会津若松で乗り継ぎ、新潟市内まで二時間。

乗り継ぎのための待ち時間を多めに見積もってトータルで三時間とする。

燕三条駅までは新幹線なり電車なり高速バスを使えば行ける、高速バスでも一時間はかからないと一哉は言った。

しかし、弥彦線の乗り換えで待ち時間は長い。

どれほど待つのだろうか。

「乗り換えで待つのかぁ、面倒そうだけど行ってみたいな」

「蘭って神社巡り好きなんだっけか。弥彦には彌彦神社があるんだ。あ、縁結びの神様がいるんだよ。近くに弥彦山があってロープウェイで頂上まで行けるよ」

「へー」

お喋り好きで饒舌な一哉だが、蘭が興味深そうに食らい付く姿を目の当たりにして気を良くしたようだ。

「頂上からは日本海が見渡せて、運が良ければ佐渡が見えるんだ。冬は雪だから難しいけど、春には雪割草が咲いて観光客が山登りに来るんだよ」

「雪割草!」

甘いものの話をした時と同じように蘭の瞳と表情がパッと輝く。雪割草がどうかしたかと一哉は不思議に思うも、すぐに疑問は解けた。

「私の誕生花なの! 特に白と薄紫が好き!」

でも、この辺りでは見かけないと蘭は肩を落とす。

「かわいいんだけどね、雪割草」

「信夫山じゃ見かけなかったしなぁ……新潟では咲くんだけどな。そこまで言うなら、見せてあげたいよ」

雪割草を目にした蘭はどんな顔をするだろう。「見て見て、一哉ちゃん!」と幼子のようにはしゃぎ立てるか、傍らに屈んで「かわいいねぇ」と静かに見守るか。

いずれにしても愛しい反応だ、旅装束はどんな格好だろうな……と考えを巡らせる一哉に蘭はいたずらっぽく笑って「泊まりがけ?」と問うので、一哉は動揺する。

「だろう、ね。日帰りは体力的にきついと思うよ」

「やっぱり中学生だと難しいよね……。お金ないし中学生が男女二人で泊まりがけだなんて絶対に変な噂立てられるし……」

蘭の表情は照れているようにも落胆にも見える。

2002年 1月・6

◇◇◇

「さっきの子たちと話してて思い出したんだけどさ」

蘭が不愉快になるような変なことを口走らなかったかと一哉は危惧したが、すぐに杞憂だと安堵する。

「中一の時なんだけど、文化祭の準備でいつもより帰り時間が遅い時があったの」

ただでさえ日が短くなった秋、文化祭の前準備となれば暗い中での帰宅となる。

吹奏楽部に所属していた頃、帰り道が同じだからという理由で一緒に帰ることになった男女に向かって他の男子が「襲うなよ~」とからかう光景に出会したと蘭は語る。

「嫌だったの?」

「別に嫌じゃなかったよ。でも、少し前まで小学生だったのに、大人になってしまったんだなぁ……って思い知らされた」

数ヶ月前までは男子はゲームの話を、女子は少女漫画やファンシーグッズの話ばかりをしていたのに、中学校に上がった途端、彼らは舵を切ったかのように性を交えた話題で盛り上がりを見せる。

嫌ではないし、自然なことだと理解しているが、妙な寂しさを覚えて変な気持ちだったと蘭は続けた。

「そいつら、小学校からの同級生だったから違和感じみた感覚を抱いたのかも。年齢が一桁の頃からの付き合いでしょう? たぶん中学から知り合った同級生なら何とも思わない」

不思議なもんだよねえ、蘭はそう言ってため息をつくと甘酒の缶に口付けて傾ける。

おそらく、蘭は俺だから言えたのだろう。

いや、鵜沼とか力丸とかの、いつもつるんでいる友達には話せたのかもしれない。

蘭は友達と同じように俺を信頼している。

信頼されている。

嬉しいはずなのに、一哉は申し訳ない気持ちにさせられる。

◇◇◇

出会った頃は、ただお喋りしているだけで幸せだった。

蘭の笑顔が見られれば上々だ。

手をつなぎたい。

抱き締めたい。

艶やかな髪と頬に触れてみたい。

様々な願望が芽生え、互いの唇を触れ合わせる想像を巡らせた後に、我に返って「ばか!」と自分に言い聞かせたのはいくつの頃からだろうか。

学校の友達と猥談で盛り上がるのは嫌いではないし、男子中学生らしいスケベ心は十分に持ち合わせている。

それらの話で盛り上がっている最中に、脳裏を蘭の姿が掠める度に罪悪感に陥った。

ある夏の日。普段ならば制服で会っていた蘭だが、この日は膝丈のワンピースにショート丈のカーディガンを着た姿で一哉の前に現れた。

令嬢の趣のある、上品な装いだった。

スカートの丈は膝頭が覗く程度で紺色と深緑で統一した暗めの色彩は禁欲的ですらあるのに、蘭は妙な色香を纏う。

深みのある色彩こそ、肌の白さや美しさを際立たせた。

ふわりと広がるフレアのスカートは妖精のドレスのように可憐で、締まったウエストの細さを引き立てた。

トゥシューズを模した勿忘草色のパンプスの、編み上げたリボンで飾られた足首が艶っぽい。

色付きのリップを塗った唇には、否が応でも視線を向けてしまう。

うなじからカーディガンの襟元にかけた、白い肌が眩しい。

いずれも、15の少年を翻弄するには充分すぎた。

蘭と正反対の派手な風貌に厚化粧を施した女の子ですら、蘭を眺めては惚けて立ち尽くす。

好きな女の子が隣を歩いている、それも誰の目から見てもデートの装いとわかる格好で隣を歩いている事実に舞い上がる一方で、逢瀬の間、一哉は理性を保つのに必死だった。

二人だけで日陰で休んでいる時、蘭は「今日の服装、気に入っているの」と笑って言った。留美達と有名なアニメーターが製作した長編アニメ映画を見た帰りに選んだのだと話す。

「すごく、似合ってる」

普段ならばすらすらと話せるのに、男のくせによく喋ると言わしめるほどなのに、一哉は途切れ途切れに言葉を紡ぐほかない。

「男って、ひらひらした服、着られないからさ、そういうの、いいよね。スカートとか、靴のリボンとか、女の子って感じしてさ」

二の句を待つ蘭を真っ直ぐ見ることができない。それでも、偽りのない精一杯の褒め言葉を絞り出した。

「蘭って、制服だと、大人っぽいけど、今日の服装、似合うよ。綺麗すぎて、直視できなかったけど、その……かわいいね」

最後の1フレーズに至っては、もはや言葉の代わりに心臓が口から飛び出る思いをしながらの最大級の褒め言葉だった。

「嬉しい! 一哉ちゃんに見せたかったんだ」

満面の笑顔が、はにかみの笑顔に変わったその時、一哉は蘭の両手首を掴んだ。

端から見ればダンスを踊っているようにも見える格好だった。

蘭は怯えたり嫌がる様子はなく、ただただ驚いたように目を見開く。

蘭の黒目に顔が映り込んだのを目の当たりにして、我に返る。

「ごめん。今日の蘭ちゃん、かわいかったから……」

手首を解放し「蘭ちゃん。ごめんね」と背を向けた。

きれいな姿を見てほしいだけなのに、踏みにじってしまったようで心苦しかった。

◇◇◇

二度と同じ過ちをするものか。

そう心に決めたのに、彼を試すかのように、蘭は同じ服装で何度でも一哉の夢枕に現れる。

時には、手首を掴まれたまま唇を押し当ててきたり。

時には、一哉の制服の肩に顔を埋めてしなだれかかってきたり。

時には、スカートの裾を翻して蝶々のように舞い踊る。

話し合った末に決めた約束。

交わしていなければ、きっと、間違いを犯していただろう。

――純真な恋心は、成長を遂げるにつれ変化する――

気がつけば、蘭の肌を見たいと願ってしまう自分がいた。

清廉な少女へ向けるに最も似つかわしくない願いであるというのに。

一哉は、蘭を汚したくなかった。

◇◇◇

「さっきの話に戻るけど……」

「うん」

「いつか行ってみる? 弥彦のクリームあんみつの店」

蘭の伏し目がちな瞳が見開かれ、しばしの間一哉を見つめる。そして、照れながら笑うと静かに言った。

「……行きたい」

マフラーに顔を埋めてはにかむ。

「今すぐでなくていいの。一哉ちゃん。いつか一緒に行こうね」

クリームあんみつを幸せそうに頬張る蘭の姿は想像するだけでも愛おしい。

まだバイトもできない中学生が県を跨いで出だすなど、それも男女二人でとなれば世間が許さないであろう。

それでも、蘭の手を取り蘭の知らない世界を共に駆け回りたい。蘭に手を引っ張られ、時にはリードして。

その、いつかが何年後になるかは定かではないが二人には実現しそうな気がした。

北天の夜空に浮かぶ星を見上げ、想像の中でしか許されない二人だけの大冒険に想いを馳せる。

2002年 雪解けの音

――俺の身長が蘭を追い越した暁に、想いを伝えるつもりだった――

やはり時期尚早だったのか。

蘭が好きだと想いを告げたのは中学二年生の夏。あと少しで蘭の身長に届くであろう頃だった。

何を言ったかは覚えていない。「好きだ」かもしれないし「付き合おう」だったかもしれない。

怖いものなどないとばかりに堂々と振る舞う彼女の、今にも押し潰されそうな姿に一哉は想いを抑えきれなかった。

彼女を支えたい。

その想いが彼の決意をフライングさせた。

「ありがとう」

驚愕の後の、蘭の微笑みには翳りが見える。日焼けなど知らなそうな肌が朱鷺草の花の紅に染まってゆく。

蘭の唇から放たれたのは偽りのない答え。

「私も……好きだよ」

照れ笑いとも、はにかみの笑顔ともつかない表情で前髪をつまんでいじり始める蘭の姿は恋愛慣れしていない少女そのものであった。

「一哉ちゃんと付き合えたらどれだけ幸せだろうって、何度も想い巡らせた」

でも、と蘭は続ける。

「私たちまだ中学生だし、いつかは他の女の人を好きになってしまうかもしれないでしょう」

「そんなことないよ!」

変声期を終えた声が虚しく響く。

蘭は周りの同年代の者たちと比べて達観している。

だが、まだ中学生なのに相手の心変わりまでを見越す者はこの世にどれだけいるだろうか。

「俺、初めて会った時から蘭のことが好きだったよ」

いや、顔がどうのではなくて……と狼狽える一哉に蘭は表情を和ませるも、すぐに目を伏せて続けた。

「好きだから、終わりが来るのが怖い」

中学生。恋を夢見る年頃だ。

高潔なる雪の女王は恋を怖れた。

「怖いの?」

「信じて期待した末に終わってしまうのが、怖い」

蘭は、ふふっ……と笑う。

自嘲。その言葉が似合う笑みだ。

ロングヘアの毛先を翻し、くるりと背を向ける。

「我ながらカッコ悪いよね。変に恐れてさ」

背中を向ける蘭がどのような顔をしているかを一哉は知らなかった。泣きそうな顔かもしれないし、自嘲を続けているのかもしれない。

「でも、相手を信じていたのに終わったり裏切られるってあるじゃん? 私は……やられたことあるんだよね。小三の頃だけど初めて好きになった男子から。私の何が気に入らないのか知らないけど仲良かった同級生がいきなり手のひら返して、私が悪口言ってたとか、その男子に嘘を吹き込んだの」

初恋だった男子に嘘だと弁解しても、全く聞き入れてくれなかった。

それどころか、初恋の男子は陥れた同級生と一緒になって蘭を悪く言ったり睨みつけるなどしてイビり倒すようになった。

蘭を陥れた同級生は、他のクラスメートにも嘘八百を吹き込んでは蘭を孤立させるよう仕組んた。

嘘を信じる者。嘘を見破った者。

どちらも混在したが、声が大きいのは嘘を信じた者達であった。

産休に入った担任の代任として来たばかりの若い女教師も、悪意ある嘘を引き合いに蘭を悪者にした。

嘘を真に受けたというよりは、その女教師は大人びた容姿の女子児童全般に苦手意識を抱いていた。

嫌いなタイプに見事に当てはまる蘭を攻撃する理由として嘘を利用したというのが真実であったのだ。

件の同級生をはじめとした児童達は、蘭の姿を見ればクスクスと笑いながら走り去る。

初恋だった男子も含めて。

負けず嫌いな蘭は「私は何も悪いことをしてない」と主張し続けたし、生意気だと言われようが嫌がらせを受ければ反発した。

踏みつけられても何度でも立ち上がる雑草のように。

多忙な母には言えなかった。

母に代わり、県庁での仕事が終わると足早に帰宅して家事を切り盛りする父にも、中学校に通い始めた兄にも言えない。

私は強いから、一人で戦えると言い聞かせた。

狭い町ゆえ「音澤君の妹がいじめられているらしい」という噂が中学生達の間に出回るのは思いの外早かったらしく、噂を耳に挟んだ兄は真偽を確かめる。

そして、子供が一人で抱え込むなと泣かれた。

年子の妹や嘘を見破った者からの報告もあり、蘭への嫌がらせは両親に知られることになる。

家族だけではない誰かの働きかけがあったのか、教育委員会が動いたのか年度内に担任が変わったが、それまでの間、蘭の戦いは続いた。

四年生に進級し、出産後に復帰した担任は「守ってあげられなくて、ごめんなさい」と蘭を抱き寄せて泣いた。

育児で疲弊した身体に追い討ちをかけたかもしれないのに。

数年の間を置いて、中学二年生になった今も同じ同級生に同じ手口で追いやられている。

公立の中学校に進学し、吹奏楽部に入ると知った同級生から過去の過ちを涙ながらに謝られた。

本当は蘭に憧れていた。

家族や近所の人達が蘭ばかりを褒めていたのを見てだんだん妬ましくなってきた。

弟と兄弟喧嘩をした時に「蘭ちゃんがお姉ちゃんだったらよかった」と言われたのが悔しかった。

実は、自分も同じ男子が好きだった。

彼も蘭のことを好きだった。

同級生の流す涙を前に、過去を悔いていると信じた蘭は「昔のことだから」と許したはずなのに。

ため息に似た息を深く吐いて、一哉に背を向けて、蘭は更に続けて言った。

「一哉ちゃんと出会えて、新しい交遊関係ができてせっかく忘れて前を向けるようになったのにね。あいつに騙された子達も謝ってきて、前のように付き合えたのに。中学入ってまたやられたよ。もう、そんなのまっぴらゴメンなの」

なんだよ、そいつ。

聞いているだけで息の根を止めたくなるほどに腹立たしい連中だと一哉は唇を噛んだ。

「周りも周りだよ。特に男子。相手が悪どいことをしているのに、結局はかわいらしく媚びてくる女の味方について、私が悪者ってことにするの。信用した末に欺かれて、変な嘘を真に受けて離れていって、すごく自尊心ズタズタにされる。そんな思いするぐらいなら絶ってしまった方がいい!」

吐き捨てるように言い募った後、蘭は強張った顔で振り返る。

全速力で走った後でもない。

その場にいただけなのに蘭は冷や汗をかき、息を弾ませながら話し出す。

「わかってるよ、一哉ちゃんはあんな奴らと違う。絶対にそんなことしないってわかってる。でも毎日のように当てつけがましく『どうせ心変わりする』とか『同じ女と一緒にいると飽きる』とか『男は自分より背が高い女を嫌いな人が多い』とか嫌みなこと言われたら、もし本当にそうなったら……って不安になるよ。カツアゲとか暴力なんてやられている人に比べたら奴のやってること自体はしょぼいのに、毎日やられたら精神が削られるよ」

友達からは、蘭が何かと特定の生徒から言いがかりをつけられる嫌がらせを受けていると聞いてはいた。

やる側は軽い気持ちかもしれないが、やられた側は時間をかけて精神を傷つけられ、削り取られてゆく。

少しずつ肉体を削ぎ落としじわりじわりと殺しにかかる凌遅刑にかけられているも同然。

身体と違って血を滴り落とすことのできない心は如何に傷をつけられ削り取られても他者の目には映らない。

目に見えないから、傷だらけのまま放ったらかしにされる。

考えただけでも背筋が凍る。

夏の夕暮れとはいえまだ汗ばむ。

しかし、蘭は凍えそうに両腕を胸元で交差させ我が身を固く抱き締めていた。

「蘭、変わってしまったよね」

「やっぱり?」

振り返らずに蘭は答える。一哉がどんな表情で「変わった」と言っているかを知ることが怖かった。

「変わったよね」の手合いの台詞は、だいたいは相手を責めるニュアンスで使われることを蘭は知っている。

「前は素直だったよ。俺と話している時なんてよく笑ってたね。でも最近は笑うことも減った」

一哉は腹立たしかった。

蘭に呪いをかけ、笑顔を奪った連中の全てが。

心を削り取られた蘭を呪縛から解き放つ。

自分に与えられた役目はこれしかないのだと一哉は確信する。

眠り姫は王子のキスで目を覚まし、雪の女王のカイはゲルダの涙で温かい心を取り戻す。

傷つけられただけ、否、それ以上に傷を癒す時間はかかるかもしれない。

如何にして、呪いを解けばよい?

「俺、蘭の笑顔好きなんだ。蘭、笑うとかわいいから……」

「今の疑り深い、笑わない私は嫌い?」

どこか怯えた様子で蘭は問いかける。

「嫌いになんかなれないよ」

土が二、三回ほどジャリジャリと鳴る。足を踏み出し、蘭のもとへ歩み寄る音だ。

「俺、蘭をそんな風にさせた奴が憎い。片っ端からとっちめてやりたいよ」

怒りを含んだ声と共に、肩に温かさを感じる。セーラー服の襟に骨ばった男らしく成長した手が重なりあった。

「いじめてくるやつらは蘭が妬ましいんだよ」

「一哉ちゃん、私はいじめだと認めたくないの」

「え?」

「いじめられてると思うと負けた気がするの。そいつらより弱いって認めたくない」

一哉は何も言えない。気位の高い蘭らしい意見だった。

「でも、嫌なんでしょう?」

ゆっくり頷く。

「嫌だよ。私の中学校生活はそんなんじゃなかったって毎日思うよ。あいつさえいなけりゃ今頃円満だったという考えすらよぎる」

「……そうだね」

「友達はもっとひどいことをされてる。スコアを隠されて、行動を監視されて笑われて。だから私がされていることは嫌がらせには入るけどいじめのうちに入らない」

「友達も……」

「優しい子なの。自然と気づかいができて、他人のいいところを見つけるのが得意な子」

そんな優しい友達だが、他人に優しくできない連中に劣等感を抱かせるらしく、気が弱いことをいいことに攻撃されるのだという。

「私は理解できない。私はその子の優しいところが好きだから庇ったりするんだけど連中はそれも面白くないみたいね。点数稼ぎって陰口叩かれるの。一哉ちゃん、私、間違ってる?」

一哉は即答した。

叫ぶように発した「間違ってない!」が少しの間だけ辺りにこだまする。

「友達がやられたら助けるの普通でしょう?」

一哉にも経験がある。

幼なじみの、気が弱く泣き虫な友達。

優しい性格が好ましく、いつも一緒に遊んでいた。

幼稚園で意地悪いことをされたり言われたりする度に「タッちゃんいじめたら許さないかんね!」と言って止めに入った。

口で言ってもやめなければ喧嘩中の猫のようにいじめっ子に飛びかかり、紙を丸めて作った刀を振り回して応戦した。

福島へ引っ越す前日、件の友達は涙と鼻水にまみれた顔で感謝の念を繰り返し述べて別れを惜しんだ。

友達の鼻水が手についたが気にする暇はなかった。一哉もまた、二枚目が台無しだと言われるほどに涙と鼻水にまみれた顔だったのだ。

「鼻水まみれでもぉ、飛鳥君はぁ、僕にとって永遠にかっこいいヒーローなんですぅ!」

友達からの贈る言葉はその場にいた人達の笑いを誘ったが、その後の人格や行動に影響されるまでに深く、心の奥底に残っている。

「蘭は、間違ってないよ!」

確信する。

蘭は、間違っていない。

たとえ周りが何を言おうと、蘭は永遠にかっこいいヒーローでしかない。

「きれいでかっこ良くて正しいことをハッキリ言える蘭を見ていると、惨めったらしくなるんだろ。

自分の汚さを認めたくないから、当てつけ言ったりして無理にでも自分以上に根性ねじ曲げさせようとしているんだよ。

卑屈になっていたら奴の思うつぼだよ。負けるだけだよ。