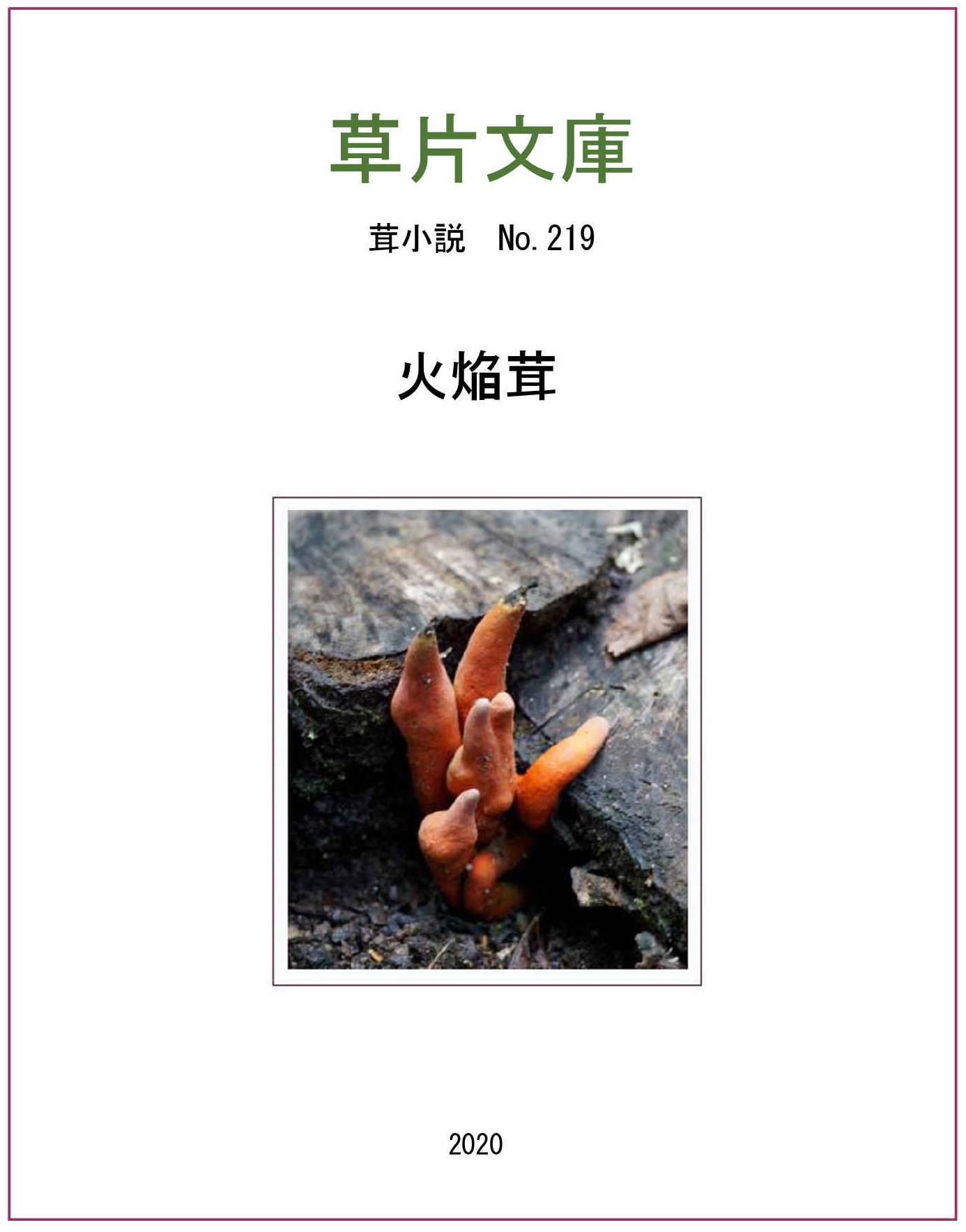

火焔茸

火焔茸が生えている。

火焔茸は茸の中で最も恐ろしい茸とされている。昔から怖がられている茸を列挙してみよう。

絵本や童話によく出てくる赤くきれいな茸、紅天狗茸。この茸は猛毒だといわれてきた。確かに毒であり、体に害を及ぼす。ところが最近のこの茸に関する記述を見るとかなり変わってきた。紅天狗茸を食して死んだ人はおらず、むしろうまい茸だという。ただ幻覚作用をもたらす成分をもっている。それによる異常行動が死を招くことは多々あるようだ。

月夜茸も注意するようにいわれる。これは一見食べられるような色と形から間違って食べ、中毒を引き起こすことから、注意喚起の意味でもすごい毒をもつという話が伝えられている。本当に毒なことは確かである。食べた人の体調にもよるし、たくさん食べればどの毒茸も死を招く。

毒笹子というやはり容姿は目立たないが、怖い症状を呈すると書かれている茸がある。この茸を食べると全身に焼けるような痛みが生じ、それが一週間も続くという。拷問茸である。毒鶴茸、天狗茸類、などなど毒茸は枚挙に暇がない。

要するに茸は旨い成分、人間の体にいい成分を多分にもつが、多く摂取すると危害を加える成分ももつものが多いということである。人間も毒にも薬にもなる性格というものがある。生き物、どれも同じである。

火焔茸に話を戻すと、他の毒茸と違う点は、触れただけで、皮膚に炎症を起こすことだ。この茸は滅多に生えないと書かれているが、最近、生えていたという情報が都内でも聞かれるようになった。公園やキャンプ場の切り株に生えていることから、子供が触ったりすると危険である。

ただ、筆者も火焔茸と言う茸を知らなかったとき、手でむしり取ったことがある。そのときはどうにもならなかった。生えてから時間のたった老体で、乾いていて、汁が出ていなかったから大丈夫だったということが後でわかった。火焔茸の汁にふくまれる成分が皮膚にただれを起す。

さて、ここは都内のとある公園の片隅である。木々が多く、季節の良い頃には多くの人たちが訪れる歴史ある場所である。今年は茸の当たり年らしく、山間部、都心に関わらず、おもしろい茸がたくさん生えている。

公園を取り囲む木々の中にいくつもの切り株が見られる。ブナの樹のようだ。その周りに真っ赤な小指のような茸がいくつも顔をだしている。公園の隅だからそのあたりには人があまり入らない。公園の中ほどには程ほどの大きさの池があり、おいてある椅子にこしかけた老人たちがぼーっと、カワセミを眺めていたり、周りの草原で母親が子どもを遊ばせていたりする。

切り株の周りの真っ赤な茸は二日もすると大きく育ち、人の手の指のようになった。五本の指が伸びているものもあれば三本のものもある。中には数本が融合して指先だけのようなものもある。これがかの有名な火焔茸である。

私は近くのマンションに住む作家である。筆が進まないとこの公園に来て頭を休める。好きな茸を眺めるのも息抜きである。

公園に来ると、生き物の声が聞こえてくる。子供の頃からそうだったのだ。植物、動物、茸それだけに限らず、鉱物、電柱などとも話ができる。それで作家になったのかもしれない。いうなれば妄想家である。

火焔茸たちが切り株を前にして話を始めた。

「でてくるまでに五十年かかった」

「私は百年よ」

ブナの木が切り倒される前、長い長い間、火焔茸は菌糸の小さな固まりとして木の根元にくっついて生きていたのだろう。

「そちらの小柄な五本指の御仁はどのくらい待ちましたかな」

一本指だがとても太くて真っ赤な火焔茸が小柄な赤い5本指の火焔茸にたずねた。

「あたしはね、250年前に、自分で家に火をつけて死んだんだ」

「よくのある顔だね」

「ああそうだよ、大商人の娘で、そのころ十六だったかいな、好いた人ができましてね、あいてはそりゃあ、腕のいい庭師でござんした、もちろんいい男でね。人もとても良い、遠慮ぶかくて暖かくて、『お嬢さんの好きな蝋梅をみつくろいやした』ときれいな花を咲かせる木をあたしの部屋の前に植えてくれたのさ、薄黄色の落ち着いたいい花だったね、私はもうその若い男にぞっこんになっちまった、まだおぼこだったからね、相手もだんだん私の気持ちがわかってくれて、あたしが庭に出ると、そっと手に触れてくれたりしてね、もう気持ちがどうしようもなくなっていたんだよ、そのとき、親が結婚の話をもってきた」

「よくある話だね」

「私も世間知らずだったけど、嫁になるなら、庭師の男と、親に言ったが最後、その男は庭の手入れに来なくなった」

「今とは違うからねえ」

「それはそれで収まって、一年、親も我慢していたようだよ、十七になったとき、また結婚話をもってきた。そのときゃあ従順に、あたしも親の言うとおり結婚したさ、うちは着物問屋、相手は紙問屋、江戸でも十指にはいる立派な店さ、暮らしは楽だったよ、大きな庭のある家でね、すぐに子供も授かって、二人の子供の手がかからなくなった頃、あたしは家の台所を預かっていたから、家や庭の養生をそこの町の頭領を通してたのんだりしていたのだが、ある時、ふと庭に蝋梅の木を植えたいと思ったのだよ、嫁にくるころの、あの男のこともちょいと思い出したね、

しばらくすると、いつもとは違う庭師が立派な蝋梅が入りましたと、もってきたんだよ。それがなんと、あの十六の時に惚れた男さね、男に磨きがかかって、きりっとしたなんとも歌舞伎役者のようさ、あたしも三十路にまだとどかない若さ、あれ、あのときのと、もう家のことは自由にできたので、その男と逢い引きさ、それが知れて、まず家に閉じこめられ、お上に訴えられて引き渡される前の日の夜、家に火を着けわたしも焼け死んだんだ、あの男に会いたい会いたいと思いながらね、すると焼けて真っ赤にただれたあたしの左手が、手首から離れて、男に会いに土に潜りさまよって、いまここにでてきたのさ」

「どこかで聞いたような話だが、そりゃ、苦しかったろうにね、だけど、旦那はかわいそうにな、やさしくなかったんかい」

「いややさしかったさ」

「それじゃ、あんたも悪いじゃないか」

「どうしてさ」

「旦那も親の言うことを聞いてあんたといっしょになったんだろう」

「そうだよ」

「女たらしだったのかい」

「いや、品行方正、まじめなやつさ、だがね、お上に訴えることはないじゃないか、あたしを抹殺しようとしたんじゃないか、だから火つけたんだ」

「たしかにな、そのころは、男の社会だからな」

「そうさ、あたしゃ、来たやつらをつかんで、火傷をさせてやるんだ」

火焔茸の姉さんの息は荒い。

「誰でもいいのかい」

「悪い奴がきたらそうしてやるんだ」

「あんたはきた人が悪いか悪くないかわかるのかい」

「面(つら)を見ればわかるわいな」

「いい人間をいじめないようにな」

そばに生えていた二本指の細目の火焔茸が口を開いた。

「あっしが、その、だんなでございまして」

「だんなって、この五本指の家に火をつけた女のかい」

太い一本指の火焔茸がおどろいた。

「何で、おまえさん、火焔茸になったんだい」

五本指の火焔茸も驚いている。

「ええ、こいつが家に火をつけて死にまして、あたしはまた初めから出直したわけで、苦労してさらに大きな紙問屋にしましたんですよ、それで、後ぞえをもらいましてな、この火焔茸のように節操のない女ではありませんで、子供も三人できて、静かな老後を送りましたんですよ、子供も独立して、年取った女房と、歌舞伎をみたり、のんびりと過ごしておりましたところな、押し込み強盗が入り、女房も私も斬り殺されてしまいましたんです。寺に埋められました。恨み辛みは言わない人間ですが、右手がやけにうずいたのですよ、女房が斬り殺されるのを止めることができなかった。女房に切りつけた泥棒につかみかかったのですが、右手がちょっと届かなかった。それで嫁が切られちまった。その後あたしも刺されましてな。それで土に埋められてから、女房を助けられなかったと悔やんでいると、私の右手が体からはずれ、棺桶のふたを持ち上げた。私の思いはその右手に入りました。そのとき三本の指は蓋を持ち上げておりましたのでな、二本の指だけで出たわけです。その後土の中にじっとしておりまして、今ここにでてきたわけでございます」

「そりゃまた、奇遇だが、まあ、火焔茸になったのだから、それぞれの道を歩んでくだされ」

「へえ、あたしは、誰それに復讐などとは考えておりませんが、私もどうせなら悪党につまみ上げられて、火傷をさせてやりたいとは思います」

それを聞いていた五本指の火焔茸が「お前さんだったのかい、不思議だね、もうあんたもあたしも火焔茸、それぞれの思いを勝ってに晴らそうじゃないか」

「それしかないねえ」

二本指の火焔茸も頷いた。

そこへ、三本指の火炎茸が口を開いた。

「俺は焼夷弾で家を焼かれ、何とか命はとりとめたが、大火傷で右手の小指と薬指がくっついちまって、中指と人差し指もくっついて、三本指になっちまった。それでも何とか生きていたのだ、戦争が終わったのはいいが、食うためにはなんでもしなきゃならねえってことで、闇市でしいれた酒を、酒ったって、バクダンてやつで、メチルだよ、目がつぶれちまう奴さ、それを売ってたら、目の前でやくざ同士の喧嘩が始まって、日本刀でやりあいやがった。一人が相手に切りつけて、相手の奴がひでえ奴で、俺を楯にしやがった。俺の右手がきれちまってな、出血多量で俺は死んだんだ。そのとき右手が土の中に潜り込んだ。火焔茸になって今になったわけだ、その時思ったね、戦争で死んだやつはあるところにまつられるが、俺たちのように戦争後のどさくさで死んだのは誰も哀れんでくれねえ、メチル売ってた悪い奴が喧嘩に巻き込まれて死んだとしかいわれねえ、俺も戦争で死んだんだと言われてえよ、それでこの茸になっちまったんだ」

「世の中だねえ、お他人さんはそこまで考えてくれないからね、あんたのような人がたくさんいただろうね、火焔茸になれただけでもいいと思わないとね」

一本指がそう言うと、三本指は「そうだな、戦後は腹減って死んだ奴がたくさんいる、それを思えばおれなんかいいほうかもな」

戦後の闇市の火焔茸はよくわかっているようだ。

「あんたさんはどうして火焔茸になったのかね」

一本指の火焔茸が四本指の火炎茸に聞いた。

「やくざから足を洗おうと思いましてね、指を詰めて、ゆるしてもらってかたぎになったんですよ、ふつうの娘に惚れてね、ところがね、とんでもない女でしてね、その女に毒のまされて、殺されましてね、だから指四本」

「どうして毒のまされたの」

「毒殺魔だったんだ、人を殺すのが趣味なんだ、苦しんで死ぬところを見ていやがった、嬉しそうにね、最後にゃあの時の顔しやがった。そのとき首を締めてやりたいと思ったね、それで火焔茸だ」

「みんな怖いね、恨みつらみで火焔茸かい、おりゃ違うよ」

「そっちの一本指さんはどうして火焔茸になったのさ」

「材木屋をやっててね、角材を切り出してるとき、目眩が起きてね、電気のこに四本指をとられちまった」

「目眩に仕返しをしたかったのかい」

「いや、わしはそんな気はなかったよ、八十まで生きて、孫も五人、なにも不満はないよ、だけど手首の気持ってのがあったんだな、手首が残りの四本に会いたくてな、わしが餅をのどに詰まらせて死んだとき、座敷に寝かされていた死体から抜けて、庭に出て土に潜り込んだんだ」

「いつごろだね」

「バブルがはじける前さ」

「それじゃ、まだ四〇年ぐらいかね」

「そうだね」

「早く出てきたものだ」

そこで黙って聞いていた十本指の大きな火焔茸が口をきいた。

「俺は働き過ぎて、頭が混乱してとうとう胃に穴があいちまってな、苦しんだんだ」

「なにやってたのさ」

「銀行マンだ、ノルマ達成が大変だった」

「今だとパワハラだな」

「当時、そんな言葉なかったよ、それで手術受けたりしたんだが、すぐ穴があいて苦しんだ、それでなぜか両手首が体から離れたがってな、苦しいのがいやだったんだな、それで俺が死んだら両手首が飛び出して土に潜った、それで両手が一緒になって、十本指の火焔茸になった」

「いろいろあるんだね」

曲がった人差し指のような火焔茸がうなずいた。

「あたしは、女巾着切りの右手だよ、あたしは人のものなどとるのはいやだったんだが、ついついやっちまってね、おつむがそうなっちまっていたんだね、親も巾着切り、今で言う遺伝ていうやつかね、それでとっつかまって、右手切断の刑罰を受けて、おかげで体から離れて土にもぐったさ」

「それじゃ、あんたさんの手はあんたさんの脳がやることが気に入らなかったんだね、脳から逃げたってわけだ」

「そうだよ」

「俺も、くっついてた男から離れたかったな、それで火焔茸になった」

太くなった五本指を持つ火焔茸である。

「どうしたんだ」

「有名な野球の選手だった、強い球が飛んできて受け止める、俺は痛くて痛くて離れたかったんだ、それで心筋梗塞で死んだ主人から逃げたってわけだ、火葬にされる前にな」

「だけど、何で手は火焔茸にならなきゃいけないんだ、松茸になってもいいだろう」

「あんな人にこびた茸になんかならんさ、やっぱり、茸で一番堂々と人にはむかえる火焔茸さ」

「お話の途中ですみませんが、あたいも火焔茸ですよ」

なんだか小さな丸っこい橙色の茸が口をはさんだ。一本指の火焔茸が、

「かわいい火焔茸だね、どうしたんですかね、もちろんあんたも火焔茸であることがわかるけど、ずいぶん指が伸びなかったね」

「あんたさん等、人間人間と偉そうに言うが、火焔茸になるのは人間の手だけじゃないんですよ」

「おや、それじゃなんです」

「あたいは三毛猫だったんだわ、きれいなね、町をしゃなりしゃなりと歩いていたら、猫さらいにつかまって、三味線の革にされちまった、革になる前に体から離れてね、土にもぐったのよ」

「あー、それじゃ、猫さんの手だったんだね、梅の花が咲いた火焔茸なんぞはおつだね」

「そうよ、三味線作りをひっかいてやりたい」

「すると、人間じゃなくてもいろいろな動物の手が火焔茸になるんだね」

「そういうのもいるんですよ、僕は鼠の手でしてね、猫に食いちぎられたんですよ」

「あらごめんなさいね、おなかすくのよ、特に子供がおなかの中にいるときにはね」

「うん、動物の本能だから仕方がないけどね」

「それで、あんたはあたいら猫に復讐するのかい」

「いや、本当は元の体にもう一度くっつきたかったんだ、片手になった僕は餌を抱えることができなくて、餌に食いつきにくくてね、やせてきて死んじまったんだ、のろのろ歩いていたもんだからとうとうからだは全部猫に食われちまった。それで土にもぐったら人間の手がもぞもぞ動いている。そいつについていったら、この切り株の脇で白い糸をはきだした。火焔茸の菌糸だよ、僕も同じように菌糸を吐き出し今火焔茸になってでてきたんだ」

「今年は火焔茸にはいい気候だからな」

私はベンチに腰掛けながら、少し離れたところの切り株の周りの火焔茸の話を聞いていた。これはおもしろい、話のネタになる。そう思ったときだった。自分の左手がスポッと抜けて、切り株の方に走って行ってしまった。

唖然としてみていると、土にもぐりこみ、切り株のところに顔を出し、火焔茸に変わった。

「ウルトラマンみたいだな」

他の火焔茸に言われている。

「すぐに、火焔茸に変身したたあ大したもんだ、よっぽど苦労しんだなあ」

私の左手の火焔茸がうなずいている。

自分は左手に何か悪いことをしたのだろうか。もう半世紀も万年筆一本で生計を立ててきた。文筆業である。コンピューターなどは使わない。

あ、そうか、疲れたんだ。酷使しすぎたんだ。それにしても、私の左手は私が死ぬまで待てなかったんだ。私にこらえしょうがないのだからしょうがないか。

字を書くのは重労働なんだ。小説を書くのは頭だと思っていたが、もっと指を大事にしてやらなければいけかったんだ。

私は左ききである。

少し休んだ方が良さそうだ。

そうすれば左手が戻ってきてくれるだろう。

火焔茸

私家版第二十二茸小説集「桃皮茸、2026、269p、一粒書房」所収

茸写真:著者 秋田県湯沢市小安 2017-9-15