映る雫

ともすれば我々の身の縁を侵しかねない朧げな蒸気

けたたましい蝉の大合唱の中を、私はやや猫背気味に通り過ぎる。もしこれがある映画のワンカットであれば、その様はさながら、至極有名な交響楽団の公演中に申し訳なさそうにお手洗いへと急ぐ男のようだろう。そこら一帯を漂う蒸された空気を切り裂きながら、足早と道を前進する。激しく射す陽が舗装道路に反射して眼への体当たりを繰り返すようで、自然の猛威に抗わんと、まばたきは徐々に回数を増す。アスファルトからはこんがりと焼け焦げた匂いが漂い、蜃気楼はまるで熱射病によって旅立つ彼ら土瀝青の亡霊のようだった。次第に現れた、傾斜の利いたその坂を登れば、少し小ぶりな八鹿高等学校が見える。頬をつたって流れ落ちんとする汗を、純白のカッターシャツの、その半袖の端で拭いながら校舎の中へと歩を進める。

バスケットボールのスキール音にも似た、高周波の摩擦音を足元に纏いながら、私は部室へと向かっていた。横を過ぎる教室の中からは冷気の気配を感じ取っていたが、それらが廊下にまで漏れ出していることは殆ど無く、私は鞴の要領で執拗に首下の布を前後に揺らして一時を凌いでいた。

壁から飛び出した標札は、ここが確実に視聴覚室であることを示している。私は、引き戸に備え付けられた金属の引き手に手をかける。標札の下にガムテープで乱雑に貼り付けた、映画部と殴り書きされているダンボールが、大きく開いた窓口から流れ込む風に揺られている。

「碓氷って、どうしてあんなにも真面目キャラを装うんだ?」扉の向こうから聞こえる瀧浪の野太い声では、どうやら私が話題に上っているらしかった。

「わかるわあ。本性はちゃらんぽらんやのにな」狭霧が甲高く、瀧浪のあとを継ぐ。

引き手を掴む手に思わず力を込めて、その形を丸くしてしまう。噛んだ下唇はじいんと痺れ、血が止まって白味を帯び始めているに違いない。私はドア越しに聞き耳を立て続けた。

狭霧が思い出したように声をあげた。「あ、そういえばこの前アイツ、『なのである!』とか言うとったで」狭霧は付け足す。「アニメかなにかの博士じゃあるまいし」

「うわ、流石にそれはキツイな」

「やめときなよ。もうすぐ碓氷くん来ちゃうよ?」雨宮がおっとりとした口調で制止しようとするが、一度流れ出した川はもう止まらない。

「そもそもアイツが部長ってのが俺は未だに納得できない」

「よう言うわ。強引に押し付けたのはアンタやろ」

「んー? なんのことだかさっぱりなのである!」

彼らが投げ合う、程よく希釈が済んだと思い込んでいる悪意のキャッチボールは、怒りを繋ぎ留めていた私の糸を断ち切るには十分な濃度を持っていた。

「博士で悪かったのである!」私は、力任せに引き戸を開くと同時に叫んだ。淡く反射する下レールに沿って平行移動した引き戸は、鈍い音を立てて有り余った運動エネルギーを消費する。三人の見開いた瞳を確認したのち、澄ました顔で室内に入る私を見て、瀧浪は言う。

「よっ! 部長のご登場!」

「今更取り繕ったって、今日の鍵閉め当番はおまえだ」

「そんな! そこを何とかお願いしますよ部長様あ」

すり寄る時代劇の悪役商人のような瀧浪を両手でぐいと引き剥がす。丁寧に整え固められた瀧浪の短髪は、教室に取り付けられた五百ルクス程度の照明を鈍く照り返した。学年色である青色のネクタイをだらしなく緩め、一番上のボタンを外した襟元は大きく口を開けている。私は残り二人の陣取る席の方へ歩き出す。

一般教室と違って視聴覚室は冷房のスイッチが職員室ではなく室内にあるので、夏休みであっても我々は常に快適な環境下で駄弁ることができた。我が物顔で急速冷凍庫の中に居座っている我々に一切お咎め無しな教職員らは、なんとも言いしれぬ不気味さを纏っているのだが、そんな不安は冷房の風にすぐ吹き飛ばされる。

「悪かったアル!」狭霧が壊れたレコードのように、何度も私の言葉を真似る。「似非中国人みたいやな」

誇張しすぎた自分のモノマネがよほど面白かったのか、両手を叩いて笑い転げている。捲れ上がったスカートの下から体操着のハーフパンツが覗いているのはお構いなしのようだ。

「狭霧、明日の当番はお前な」どこに目線をやって良いのか戸惑い、定まらない視点を匿うように私は言う。

「なっ、ウチ!?」思わぬ流れ弾に驚きを隠せない狭霧だったが、これ以上の反論はもはや何の意味もなさないと悟ったのか、再度傷のついたレコードに針を落とす。

越後屋と蓄音機を尻目に私は、雨宮のほうに向き直る。

「脚本、どうだった?」

雨宮は三十枚綴じのノートを鞄から取り出しながら答える。

「読んだよ。うん、いい感じ。ただ最後のシーンで――」

ひんやりとした空気が揺蕩うこの視聴覚室に、扉のほうから再び蒸し暑い風が流れ込む。私と雨宮が見上げた先には、扉にもたれかかった青瀬がいた。淑やかに筋張ったスーツはゆるやかな円弧を描いている。

旧態依然として私を侮辱し続けている狭霧にヒールの音を立てながら近づいた青瀬は、狭霧の頭上に乗ったお団子ヘアを右手でがっしりと掴み、「静かに」と低い声で唸った。綺麗に整えられた爪の先で団子を刺された狭霧は力なく笑うのみで、震える声帯以外は全く動かせない様子でいる。

「さあ、改めて、注目」

狭霧の拘束を解いたのち腕を組んで仁王立ちした彼女を、注目していない者などこの場にいなかった。その姿は、法隆寺中門に屹立する阿形吽形に勝るとも劣らない荘厳な雰囲気を醸し出していた。青瀬は続ける。

「碓氷、脚本はできた?」

「は、はい、あとは他のメンバーに確認して修正するのみであります!」

つい出てしまった似非中国人など、青瀬は気にもとめなかった。狭霧と瀧浪の肩がほぼ同時に震え始め、さながらメトロノームの同期実験のように、次第にそのタイミングが揃う。

「そ。あんまり時間もないし、早めに完成しちゃいなさいね。あと、これ、言ってたビデオカメラ。壊さないでよ」と言って青瀬は私に、ビデオカメラを手渡した。両手で深々と受け取る私は、ちょうど女神の慈悲を受ける仔羊のそれだった。

「そんなに新しいものじゃないけど、ちゃんと映るはず。なにかあったらまた言ってね。んじゃ、先生これから職員会議だから」

言うが早いか、部屋をあとにした青瀬の背中を私達は見送る。嵐のようにやってきては去った青瀬に、しばらく全員が固まっていた。やがて瀧浪が口を開く。

「ありゃ昨日の合コンも駄目だったな」

「撃沈するたびにうちらに当たるのやめてほしいよなあ、ほんま」狭霧が自慢の団子をさすりながらぼやく。

「まあまあ、こうやって私達に協力してくれるし、普段は優しい先生だよ」雨宮はそう言いながら、碓氷の手にあったビデオカメラを机の上に移す。

四人はそれを眺めた。白を基調としたその機体は片方の掌にぴったり乗るほどの大きさで、角張ったボディーの先にはZ字に閉じられたプラスチック板がレンズの蓋をしている。

「思ったよりちっさいねんな」

「これで道具は揃ったんじゃねえか?」

訥々と感想が述べられてゆく中、私はある提案をしてみる。

「そこに並んでみてよ。ちゃんと撮れるか試したい」

私が指さした箇所に三人が寄り合う。電源のスイッチを入れ、液晶モニターを横に開こうとしたとき、ビデオカメラの側面に小さなイチゴのシールが貼ってあることに気が付く。どう見ても幼児用のそのシールを、暴風雨あるいは氷の女王のような青瀬が貼っていると想像すると、私は笑みを隠すのに苦労した。

私は何の気なしに録画ボタンを押し、レンズ越しに三人を視る。大袈裟な動きで雨宮の腕を抱き寄せる狭霧に対して、雨宮は照れとも困惑ともつかぬ表情を浮かべている。団欒の上から顔を覗かせる瀧浪を見て、この状態で自分が後ろに入ったら、鼻より下が隠れてしまうだろうと勘付いてしまったため、誰に揶揄されたわけでもないのに独り悲しくなり、同時に瀧浪を羨み睨んだ。睨まれた瀧浪は何を勘違いしたか、背筋を伸ばして雨宮から少し距離を置く。

ふと、画角に入ったり出たりを繰り返す後方の窓に気を取られる。もっと正確に言うと、その窓の近くに佇む小さな影に気を取られたのである。

それは独りの幼女だった。

彼女は、伏し目がちにレンズを見ていた。その瞳はゼラチン質に沈んだ葡萄のように、芯だけはいやに瑞々しく、やや燻んだ硝子がそれを抱擁していた。睫毛の先は目に見えない糸で吊り上げられたように空を仰いでおり、今にも溢れ出そうな涙は重力に負けじと目下の器にそそがれていた。

思わず金切り声を上げ、私はビデオカメラを投げ出してしまう。少し暗めの蛍光灯と夏の太陽に照らされながら、白い機械は宙を舞う。机に不時着したそれは氷上のチェスが如く机上を滑り、バックラインの際涯で停止したようでストーンはなんとか有効となった。

「ちょ、何してんねん! カメラが壊れるやろ?!」狭霧が持ち前の甲高い声を上げ、カメラを持ち上げた。幸い、着地点が高低差の少ない机だったことと、グリップベルトがクッション代わりになってくれたことが功を奏して、ビデオカメラは殆ど無傷だったようだ。ビデオカメラを我が子のように撫でる狭霧のその姿は、釘ならぬ爪を青瀬に刺され自分のお団子をさする姿と重なった。

「あ……あそこに女の子が!」声は思っているほど出ていなかった。かろうじて動かせる右手の人差し指だけを三人の奥へと差す。雨宮、瀧浪、狭霧がほぼ同時に後ろを振り返り、私も追って現場を目視する。しかしそこには、カーテンと隙間から切れ切れに差し込む日光によって現れた、初雪のような微量の埃だけがただ舞うばかりであった。

「誰もいないぞ」瀧浪は私のほうに向き直り、冗談の真意を問いただそうと息巻いていたらしかったが、私の双眼からは悪戯やジョークといった余裕のある者のみが提供できる平たい物を一切汲み取れないはずである。

「貸してくれ」

我が子を愛でるのを中断し、空虚を眺め続けていた狭霧からビデオカメラをふんだくり、瀧浪はレンズを空虚に向ける。

突如、小さく息を吸う音が聞こえる。ついで

「……おかあさん……どこ?」

存在さえ怪しいその発声器官を震わせ発せられたその声は、私の耳に直接ではなく、瀧浪の右手に構えられたカメラのスピーカーを介して届けられた。私以外の三人にも確かにその声は聞こえたようで、二・七インチしかない備え付けの回転式スクリーンを雨宮と狭霧は両肩越しに覗きにいく。定まりのない羊雲な存在だった例の幼女が、音吐を抱えて積乱雲になった。私は両の耳に密着させた掌をわなわなさせることしか出来ない。その様はやはり、雷雲に怯え震える仔羊のようだろう。

「女の子が映ってる……」

「えっと――誰かのイタズラやないよな……」

興味に先立って現実を直視したらしかった雨宮と狭霧は、浮腰になりながら後ずさる。どちらかの背中が机と衝突し、上に乗っていたシャープペンシルが金属音を立てながら何度か床に叩きつけられる。音が止んで刹那襲った静寂は四人の四肢を厳重に縛り付け、瞬きでさえ大気の流れに影響を与えてしまいそうな錯覚に陥る。額の汗は冷房を無視して滲んだ。

永遠に続くかと思われた拷問のような時空間をほどいたのは、スピーカー越しの幼女の声だった。

「おかあさんは……どこなの?」スタッカートとクレッシェンドの指示に従った呼吸音が続き、やがて幼女の泣き声が辺りに響く。不規則なリズムを奏でる彼女の喚きに鼓膜を揺らされた私達は、事態の解釈に精を出す。

「お――お嬢ちゃん、どこから来たんだい?」咄嗟の事態に瀧浪は、大正ロマンの紳士な成人男性か、あるいは朝の時間帯に放送されている教育番組の体操のお兄さんといった風の口ぶりになっていた。

「……もとからココにいたよ?」荒波のようだった幼女の声は徐々に落ち着きを取り戻し、ゆっくりと寄せては返すを繰り返している。

かねてより彼女が側にいた事実を知った瀧浪の頬は血の気をなくし、瀧浪自身は足元から頚椎にかけての濡れ手による撫で上げに遭っていた。いまだ及び腰から立ち直ることのできていない雨宮と狭霧に至っては、全身の芯を根こそぎ抜き取られたように不安定に震えている。

「お兄ちゃんに名前を教えてくれないかな?」それでも負けじと、瀧浪は懇ろに幼女に問いかける。その姿はある意味で、ともすれば我々の身の縁を侵しかねない朧げな蒸気を、澄んだケースに密閉しようとしているようにも映った。

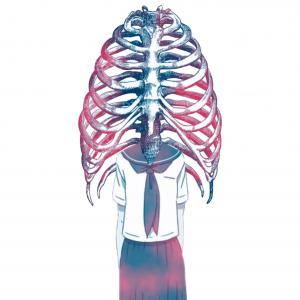

「シズク……」押し当てたペン先に滲むインクのように、彼女の言葉は浮遊する気体の中に染み渡り、次第にその影は捉えがたくなってゆく。このまま彼女もろとも消えてしまうのではないかと憂うのも束の間、上擦った彼女の声が辺りに劈く。「シズクの名前はねっ! シズクってゆーの!」

目下の潮も人知れず引いており、彼女は自身の名前を繰り返し口にした。私は彼女の一挙手一投足が気になり始め、ゆらゆらと立ち上がっては瀧浪の背後から彼女の様子を眺める。

「かんじっ! シズクね、かんじってゆーの書けるんだよ!」

小股を素早く回転させ、まるでチャップリンの『モダンタイムス』みたいに画面の中の彼女は駆け寄ってきた。瀧浪の足元で急旋回し卓上の筆箱を漁っている彼女の背中を瀧浪は映し続ける。その春荒れに類似する忙しなさと我道を突き進む芯の太さには、何処か見覚えを感じるものがある。

目当てのフェルトペンを筆箱から見つけ出した幼女はそれを頭上に掲げた後、くす玉を無理矢理こじ開けるような体勢でペンの蓋を外し、次に散乱する白紙のルーズリーフを一枚引っ張り出して何やら描き始めた。紅葉ほどのあどけない右手で、親指までもを巻き込んで握りしめられた黒々しい油性ペンは、大好物のハンバーグをいざ喰らわんとする子供の持つフォークを彷彿とさせた。容易に想像できる幼女の無邪気な悪戯顔では、舌が口角から飛び出しているに違いない。摺られてゆく矩形が奏でる小気味よい摩擦音と、言いしれぬ罪悪感を孕んだシンナーの馥郁たる香りとが部屋中を立ち込め、やがて音が止んだと思えば再び鳴り出し、を繰り返していた。

「できたー! 書けたよ、みてみて」

シズクと自称する幼女は、『勝訴』の二文字を高々と掲げる若手弁護士よろしくルーズリーフを両手で持ってみせた。一の字に付き従う下向きに口を構えたコの字。その中にぐるぐると塗り潰された黒丸が四つ、サイコロの四の目のままに並んでいた。加えて、幾重にも往復を繰り返した直線がサイコロを大きく縦に割いていて、恐らくは雨冠を書きたかったのだと思われる。傘下には横広がりの丁字が象られていて、一画一画が拙く震え大きく上に背伸びをしている。見せびらかすのに満足したのか、紙とペンを机に置き、果ては腰に手を当てかない純真なしたり顔でカメラを見つめる。

「雫ちゃん、たぶん一画だけ足りねえんじゃないかな」机に歩み寄った瀧浪は開けっ放しのペンを手に取り、最後の一本を加筆する。

「よし、これで完璧」

修正の加わった一字と暫く対峙し、あらゆる角度からそれを眺めたり蛍光灯に紙を透かしたりしたのち、校閲が終わりご満悦の表情で漢字表記の名を見せびらかす。

「雫ってゆーのっ! 雫だよっ!」

さながら歳の離れた兄妹のような応酬をよそに、後方に残る女子二人は紙やらペンやらが平然と宙を舞う事実に目を背けたくも叶わないようでいた。

「あ──ウチらトイレ行ってくるわ。沙夜、いこ」

「う、うん。じゃあお手洗いに……」

思わぬタイミングで話しかけられた雨宮は、反射的に窮しながらも狭霧に連れられてゆく。解せない現象への怒りからなのか、はたまた慄く自らの精神を紛らわすためなのかは定かでないが、ともかく乱暴に動かされた引き戸の衝突音はいやにリアリティを帯びていた。がらんとした教室には碓氷と瀧浪、そしてもはや存在を認めざるを得ない幼女が一人残された。稼働している冷房が室温の過剰低下を監視して、息を潜める。

「集団催眠とかじゃねえよな」瀧浪の渇いた口から宛のない船が出る。

「多分……この子は僕らの幻覚なんかじゃない」次第に落ち着きを取り戻した私は、レンズを通さずに虚空に浮かび上がる影へと目をやる。「雫ちゃんはいつからここに居るの?」

投げ掛けた質問は空を切り、秒を刻む掛け時計だけがはっきりと音を立てる。スムーズに回転を続けるそれは、余熱で惰走するトースターに似ていた。

「分かんねえみたいだぞ」カメラを持った瀧浪は画面から幼女を外さないようにしながら、私に画面を見せる。映る彼女は顔を大きく右に傾げていた。伸びた左の首筋にはうっすらと血脈が透けていて、マリオネットを繋ぐ唯一のピアノ線のごとくテンションが掛かっていた。

「いつからかなあー、わかんないっ!」意地悪い放言とは裏腹に無邪気さを覗かせる彼女。

すると、耳を劈く類ではない金属音が空気を揺らす。あらかじめ決められた音階を奏でるベルサウンドは、「蛍の光」もとい「別れのワルツ」を形作ってゆく。独特な三拍子のリズムが数小節続く最中、不用意に口を開く者は一人としておらず、彩られた静寂が箱庭を支配した。昼下がりに集まったはずが、一瞥した時計は既に十九時を指していた。

「おかあさん、今日も見つからなかったな……」雫はポツリと呟く。次の瞬間、小気味よい機械音が教室に響いたと思えば、瀧浪が「あ、録画とまった」と声を漏らす。その様子を覗きに行くと、画面にはもう雫の姿はおろか霊びの一つでさえ映っていなかった。

「あれ、雫ちゃーん?」大気に捕食されたシャボン玉を探すため、瀧浪は八方にカメラを向ける。次第に壁際や天井付近など、見込みのほぼ無い方向にまで焦点を合わせはじめる。その視線はやがて廊下へと続く引き戸の方へ向き、歩み寄った瀧浪が手を掛ける。すると狭霧が先に扉を開けていたらしく、予想だにしない対面にきゃあという声を響かせる。

「ビックリさせんといてよ!」

「わりい、まさか居ると思ってなくて」

「そんなことよりウチな、思ってん。ウチら、集団催眠かかってんちゃうかなって」

「それもう俺が言った」

「なっ──でもウチが先考えてたし」

「日本の特許は先願主義だからなあ」既に発表を済ませてしまった科学者よろしく、瀧浪は言う。手頃な机の上に腰掛け、両の肘を後方で突っ張るその姿は、勝者ゆえの余裕といった感であった。例のカメラは画面を閉じて隣の机上に鎮座している。狭霧は頭上の球体から煙を上げて、今にも地団駄を踏む様子でいた。折を見て私は口を挟む。

「どっちの権利でもいいけど、肝心の現象が消えちゃったんだから今は不毛だよ」

「へ? 消えた?」狭霧は鳩が豆鉄砲を食ったような顔になる。

「あー、そうそう。お前らがトイレ行ってる間に、急に消えてさ」瀧浪のおちゃらけた様子に狭霧は胸を撫で下ろした。

「やっぱり幻覚やったんやわ。沙夜、トイレ行って正解やったやろ?」

雨宮は何かしら言いたげの表情のまま「う、うん」と、はにかんだ。狭霧はずかずかと教室へ入り、机の上に放り出されていたノートやら筆箱やらを自分の鞄へと詰め直す。

「よし、じゃあ七時なったし、あたし帰るわ」

「おい、映画のこと殆ど決まってな──」

「明日やったらええやん。そいじゃ」二の腕あたりまで持ち上げた鞄を、小さくジャンプするその勢いで一度に肩まで押し上げる。ふわりと持ち上がった鞄は、蓄えた中身の重さによってずしりと狭霧の肩にぶら下がる。雨宮にウインクをしたらしかった狭霧は、私の制止を振り切り、足早に帰ってしまった。

「俺も塾あるから、先帰るわー」狭霧の後を追うように、右手をひらひらさせて瀧浪も教室をあとにした。

教室に残った私と雨宮は、中途半端な時間を持て余していた。これ以上の活動は人手不足により不可能なため、早々に切り上げてしまって帰路につけば良いといった単純な話ではない。思えば先に帰った二人は、鍵当番を回避する思惑があったのではないかという疑いが生まれたが、そんなことは今の私にとってはどうでもよかった。隙を見て一瞥すると、雨宮は脚本をしたためた私のノートを丁寧に読み返していた。彼女がそのノートを私に返さない限り帰ることはできない、という大義名分を背に、できることなら延々と脚本を読み返してはくれないだろうかという下賤な思いでさえ生じた。目線が泳いで居た堪れなくなったので、机の上の白いカメラを手に取り、視線を落とす。苺のシールと機体の境目をなぞりながら尋ねてみる。

「本当に幻覚だったのかな」

陽はずうんと沈んでしまい、かつて見たはずの幼女の傾げを彷彿とさせた。見慣れない色彩が陣取るその空は、帳が下りるまでの数十分間を奇妙に仕立て上げていた。それはまるで大通りの脇でおどけた道化が膨らませる、ぼてぼてとした風船のような色合いだった。

「私、まだここに居ると思うんだ。雫ちゃん」

風船といえば、沢山の束を持って今にも空へ羽ばたいてしまいそうな感を思うが、その風船は見事に逆であった。殆どが空気で構成されているゴム風船は、しかし十二分な重さを持っているように見える。括り付けた紐は昇りゆくのを繋ぎ止めるためでなく、無理にでも引き摺るためにあるのかもしれない。

「それは一体、どうして?」長い間を持って、私は尋ねる。

「この子はずっと、彷徨っているんじゃないかなって。そしてこの子のお母さんも」

外は日暮が鳴いていた。きききと響くその声は晩夏を想起させる能力が秘められているらしく、私は課されてもいない宿題に対しての焦りを感じ始めていた。意識を外せば一縷も意識にのぼってこないその声は、ピントを定めた途端に私の鼓膜の先の、ずっと奥のほうにだけ作用する種類の音色であった。しかしそれは、窓を締め切っているからかずっと遠くの、どこか別の世界から聞こえてくるような気もしてくる。

私は何も答えなかった。彼女は別に私の答えを期待しているのでは無さそうだったからだ。吸い込んだ息を一息で吐ききるように、日暮の声の最後は勢いを弱めてゆく。長い呼吸は繰り返される。

「日暮のことをずっと鳥だと思ってたんだ」私は正直に告白した。「あいつら、暗くなってから鳴くじゃないか。姿が見えないから、てっきり鳥類かと思ってた」

「鳥だとしたら、青い翼を持っているかも」彼女は思い付いたように言う。

「木の上にこっそり留まってるんだ。そして暗がりの空を飛び立つんだけど、影になってその翼の色は見えない」

「だから私達はカラスか何かだと勘違いして気が付かない」

「その色を目にしたものには、幸福が訪れるのかな」私は面白くなって言った。

「チルチルとミチルも、まさか探している鳥がこんなふうに鳴くとは思ってなかったでしょうね」

会話に託けて、私は彼女の相貌をそれとなく観察していた。誰もが振り向く美人という程ではないが、その見た目には多少なりとも目を瞠るものがあった。肩のあたりですらと窄む茶色がかった髪から、人より少しばかり立った耳が申し訳程度に顔を出す。彼女が顔を動かすたび、その耳あたたりの髪と胸元のリボンとが少し踊る。彼女は、右耳にだけ髪をかける癖があった。何かを考え込むごとに、右手の指が耳と顳顬の間を順番に滑ってゆく。徐々に巻き取られる髪は順に後方へと留められ、特徴的な耳があらわになる。実に自然な所作の中で行われるため、ともすれば見逃しかねない一連の動作は私の胸のあたりをちくりと刺激し、それ以来なかなか目を離せないでいる。

「そろそろ遅い時間だし、帰らない?」彼女は一度教室の時計を確認してから、私に提案した。

一緒に帰るのは当然の流れだった。しかし肝心のところで無用な遠慮を働かせてしまう私の女々しさは、幼い頃から変わっていない。期待を高く持つために裏切りを強く感じてしまうのだと悟るのが、些か早すぎたのかもしれない。私は横に並んで夜道を歩く彼女の足音に少し遅れて、あるいは少し早めて、じわりと彼女との距離を離そうと画策していた。しかし彼女は逃してくれなかった。

「宇宙って、誰かの脳だと思ってるの」彼女は軽く空を見上げながら言った。

「コズミックウェブっていってね、遠く離れた銀河同士が実は繋がってるんだって言われてるの。その蜘蛛の巣みたいな宇宙と、私達の脳内にある神経細胞はすごい似た形をしてるんだって」彼女はゆったりとした足取りに発話のテンポを合わせるような形で続ける。

「だから私は、この宇宙が誰かさんの頭の一部であるって信じてる。その人が考えてる通りに私達は知らず識らず動いてる。それと一緒に、私達の頭の中にも宇宙が沢山あって、その中で今の私達みたいに生活してる人がいる」

不思議な口ぶりだった。驚きの発見を共感するようでも、私の感想を窺うようでもない彼女の語気は、まるでそれがこの世界を支配するごく当たり前の物理法則であり、教科書に載っている記述をそのまま読み上げる新米教師のようだった。髭面で白衣の研究者が口にすれば相手は顔をしかめ、あまつさえ方々から糾弾されかねないその内容を、彼女は易々と主張した。妙なことに、そこには喉に突っかかる不愉快がまるでなかった。

私も彼女に倣って星空を眺め、想像もしがたいその宇宙の蜘蛛の巣とやらと、見たこともない私のちっぽけな脳細胞とを重ね合わせてみた。都会の灯りが夜空を消したとはよく言ったものだが、思いの外、星はそこかしこに浮かんでおり、まるで誰かの脳だという彼女の主張もどこかしら頷けるような気がしてくる。

彼女はこんな風に、二人っきりになると饒舌になる。コンジットゲートの開いたダムとまではいかないが、複数人の場では口にしないような、深遠と陳腐とが紙一重な話を聞かせてくれる。いつからか、そんな彼女の話を聞くのが言いしれぬ喜びになっていた。彼女がこうも人を変えるのは私の前でだけなのか、あるいは誰とは問わず二人っきりになると総じてこうなのかは皆目見当がつかないが、少なくとも私の前では立て板に水な彼女の変貌について、私は好意的に解釈している。

「じゃあ、また明後日ね。送ってくれてありがと」

気がつけば彼女の家の前まで来ていた。無自覚な行為に感謝されるときほど、胸の痛いものはない。

「また、明後日」

彼女に軽く手を振り、自らの帰路についた。背後では彼女が自宅の門をきいと開ける音がする。

先述した興味深い類の話を彼女がする際、私は徹底的に聞き手に回ることを意識している。相槌を適度に入れるばかりで、余計な感想や質問を口にはしない。それ故に、彼女ばかりが数時間喋り続けるといったことが往々にしてあった。しかし、私としては全くもって苦痛でなく(寧ろ歓喜に満ちている)、それは彼女も同じらしかった。それに、私の訊きたいこと、よく理解できなかったことは彼女が勝手に補足してくれる。どうやら私は顔に出やすいタイプらしく、私の表情を察知して彼女が話しの流れを再構成してくれるのだ。幼い頃から家が近くということもあって、幼少期より醸成されたこの会話スタイル──講義スタイルと言ってもいいかもしれない──は今やしかと確立され、二人を取り巻く明確なルールと化していた。

私は背負った鞄から鍵を取り出し、慣れた手付きで錠を解く。開けた扉の先には暗闇が奧まっており、少しでも気を緩めればその闇が重力を持ち始めて一度に手繰り寄せられてしまいそうな気さえしてくる。手探りで玄関の照明スイッチを探し当てると、プラスチックが解放されたような音がして、暖かな人工灯が暗闇を切り裂いた。

冷蔵庫を開けると、中に閉じ籠もっていた冷気が私を包む。その抱擁は化学的な低温のみならず、精神的にひどく冷たかった。白い皿に載った今日の夕食を冷蔵庫から取り出し、丁重に包まれたラップを剥ぎ取る。今日は豚カツらしい。電子レンジで温める様をじっと見つめながら、私の脳裏には幼女の顔がこびり付いて取れないでいた。久しく聞いた人間の啼哭が鼓膜を離れないでいた(あれが人間かどうかの議論は一旦棚上げとする)。最後に聞いたのは妹の泣き声だと記憶しているが、最近はめっきり泣かなくなってしまった。

私は妹の様子が気になって、彼女の自室を叩く。

「おーい、入るよ」

「入ってくんな」

「ご飯は食べた?」

「食べたよ、うるさいな。こっちは部活で疲れてんの」彼女の声が扉の向こうで反響する。

私の態度や所作に気が立っているのではなく、私という存在そのものに怒りを覚えているため、これ以上は無意味であろう。私はなくなく入室を諦めた。この頃、反抗期がピークを迎えているらしかった妹は、私はおろか母親にさえ碌に口を聞いてくれなくなった。父親の居ない彼女にとって、真っ先に嫌悪の対象となったのは私であり、これこれの応酬についてはもうすっかり慣れてしまった。勿論、彼女の悪態は将来消え去るだろうといった不安定な未来への信頼を前提としての話であるが。

私はすでに仕事の完了した電子レンジから豚カツを取り出す。「熱っ」とつい漏らした無意識の声は、私独りのリビングに虚しく反響するのみであった。孤独は時として人を強くするが、それはその本人が孤独への耐性を比例的に身に着ける仮定での話であって、ただ孤独になれば良いなどといった単純な話ではない。

芯に見え隠れする冷たさを表面上の熱で取り繕った豚カツの味には、特段これといった感想は抱かなかった。かしゃという音を立てて噛み切られるその肉は、さして舌を刺激するわけでもなく、ただ纏ったオーロラソースだけがひりりと味蕾を蹂躪する。腹を満たし、活動に必要な栄養素を摂取するいかにも作業的な食事は、衣の崩れるのを除いて殆ど音もなく済んでしまった。その様は無音でコンセントから電力を受給するロボットと相違ないだろう。

その後もリビングは沈黙を貫いた。私はどうもテレビが好かないため、寂寥感を紛らわせるためにテレビを流し見するなどといった愚行は行わなかった。というより、薄っぺらいバラエティが嫌いなだけなのだが。日常生活以上に空気を読み合い、乾いた笑いで場を満たし、進行に支障をきたさない程度に自己主張を繰り返すタレントの、しかしその目には闘争心を灯している彼らのちぐはぐさが、どうやら私の肌には合わないようだった。

普段なら手持ち無沙汰に読書でもして、今後直接はお会いすることのないだろう先人たちとの時間の共有に耽っている私は、今日はと云うと、持ち帰ったビデオカメラをどうにも弄していた。再生と銘打たれたプラスチック製のボタンを押してみると、画面に二つの動画ファイルが表示される。内一つは今日の日付が、もう一つは、およそ一年前ほどの日付が附されていた。それとなく今日撮ったものにカーソルを合わせ、決定ボタンを押し込む。即座に手元のスピーカーから我々四人の話し声が流れ出したので、私は急いで音量を下げて無音にした。しばらく隣の部屋にいる妹の様子を思慮したが、特別怒鳴り込んでくる様子はなかったので、私は再生を続ける。テレビや妹に理由を付けたところで、結局は私自身が音というものを無意識的に避けているのだ。特に家の中では、静寂であることを強く求めているようであった。私はビデオカメラの画面に目をやる。

私を除いた三人が画角に収まってしばらく経ち、ふつとカメラが窓側を向く。それと同時に画面に映る景色が平たく伸ばされ、周囲の認識が不可能になった。しばらく宙を映しているらしかったこのカメラは、どんと音が聞こえてきそうな着地を最後に、横向きで明後日の方向を撮影し続ける。私は怪訝に思い、巻き戻した。再度三人が映るシーンから視聴を続け、例の窓のシーンになって慌てて再生を止める。そこに彼女の姿はなかった。映るのは微かに揺れ動くクリーム色のカーテンだけであった。

私は自室に移動してベッドに横になった。真夏の陽射しとはまた違った痛さを持ったLEDライトは、直線的にそして直接的に私を刺すのであった。私は目を瞑ってしまう。

これはいよいよ集団催眠の線が浮上してきたな、と思った。彼女の容姿と声を、私はありありと思い返すことができた。しかしながら現にこうして証拠たる証拠が消え失せてしまったのだ。最初から無かったと言ってもいいかもしれない。密閉した空間で、何かが四人ともに幻覚を見せていたのか、あるいはそれは私一人の思い込みであり、二日後には誰ひとりとしてそのことを記憶していないといった可能性だって捨てきれない。もう少し整合性を持ってくれよと、私はこの宇宙の持ち主である誰かさんへ不満を訴えた。

にわかに、もう一つの動画が頭をよぎった。およそ一年前にこのカメラが記録した映像。青瀬先生が撮ったのであろうことは容易に想像できたが、その内容にまでは及ばなかった。私は横になった状態でカメラを掲げ、もう一方のファイルを再生した。

映っていたのは彼女であった。先の映像には姿を見せなかった幼女。公園の花壇の前にしゃがみ込み、喇叭の形をした青いアサガオを指差している。ジーンズ生地のオーバーオールが彼女の体の殆どを覆っており、中には淡いピンクのTシャツを着ていた。花を指す方と反対の手にはバケツに詰め込まれた砂遊びセットが見え隠れしており、これから砂場へ行って思う存分遊ぶのか、はたまた思う存分遊び尽くしたあとなのかといったところであった。青いリボンを模した髪ゴムで纏め上げられた二つくくりは、教室で見た彼女の髪型とほぼ一致し、この動画上の幼女と我々が目にした──幻覚の可能性もあるが──幼女とが同一人物である確信をより強固なものにした。一分程度のその動画は彼女の動きを映すのに終始していて、ピントは常に彼女を最優先に捉えていた。

一通り動画を見た私はビデオカメラを傷付けぬよう机の上に置き、ベッドの上に、今度は臥した状態になる。扇風機が首を振りながら部屋の空気をかき混ぜるのも手伝って、私の頭はぐるぐると同じことばかりを往来していた。部屋の明かりを完全に暗くした後、私がベッドの底に沈んでしまうまでには、いつもより長い時間を要した。

あるいは漸近する太陽から逃れようと

数百の穴から放出される勢いのいい水は、旅行先のホテルでよく見られる刺さるように鋭いものではなく、幾らか肌に馴染んだ種のものであった。体温と同じ程の温度に設定したシャワーの水は、昨夜に噴き出した汗を丁度良く洗い流してくれる。ざっと全身を掛け流した後、重ねられているタオルから一番お気に入りのものを選んで身を包んだ。頭の先から滴り落ちる水がバスマットを大きく外して着地していることに気付き、慌てて頭を擡げる。体中に纏った水滴が体温を奪いながら夏の暑さに蒸発していくため、私は程よい体感温度を得ることができた。

母は既に家を発ったらしく、リビングには昨晩とあいも変わらない静がそこかしこに漂流していた。

私は冷蔵庫から牛乳パックを取り出し、とつとコップに注いだ。ずんぐりとした陶製の容器ではないにしろ、私は両の手でパックを支えて丹念に注ぎ続ける。コップの中にある空虚と白濁の牛乳とが接する境界線は徐々にその高さを上げ、八分目に来たほどで私は注ぐのをやめた。

牛乳が牛の血液からできていると知ったとき、私はなんと残酷なことをしていたのだろうと深く自責の念に駆られたものだ。そもそものこと、子牛から母親の乳を横取り、やれカルシウムが豊富だのやれ身長が伸びるだのと私的に利用することが間違っていたのだ、と自省を繰り返した。それから暫く、私は牛乳との距離を置き、代わりに水を選り好みするようになっていた。その流体に対する仮初めの偏愛は、涙も同じく血液からできているという事実を知るまで続いた。

私は多重散乱によって白く見えるその液体を一息で飲み干し、外出の準備に取り掛かった。

今日は風の強い日であった。この威勢のいい夏の風が、蒸し返す空気を吹き飛ばしてくれればいいのだが、対抗して生産される夏特有の大気は勢いをとどめるところを知らず、断続的な風の、凪の部分で余計に暑さを感じるといった始末であった。半端に褒美を貰えれば、その貰えない時分に以前にも増して苦しむといったあれである。しかしながら、常に褒美を貰えてしまえばその状況に免疫を作ってしまうことになり、それはそれで困った自体を引き起こすのだろう。

私は自前のクロスバイクに跨り、並木やビルの作り出す陰になるべく沿いながら目的地へと向かっていた。立ち漕ぎが端ないと思う頃になっていた私は、悠々自適といった風を装って脚を回転させていた。咬筋に沿って筋をなす汗からは目を逸らした。

私が目指していたのは、平べったいとでも形容すべき公園である。背の低い金網フェンスにバイクを立て掛け、フェンスもろとも巻き込むように錠をする。中央には消波ブロックを模した遊具が全く同じ体裁をなして二基設置されていた。四本の脚を気怠げそうに伸ばすその遊具は中が空洞になっており、側面についた手足を掛けるためのホールドを使って自由に上り下りできるようになっている。その他には厚さ三十センチ程度のコンクリート製の低い壁が、そこかしこに散らばっていた。全て、地面に近い部分が青色で着色されていたらしかったが、大方が剥げ落ちてしまっている。ブランコや滑り台といった公園の花形は姿がなく、多くの子供たちはその公園が領有するだだっ広い空き地もといグラウンドを生かして、サッカーや鬼ごっこに時間を費やしているようだった。かくいう私も同じようなものである。かつては近所の男の子と球蹴りに夢中で、例のベルサウンドを耳にして初めて陽が落ちかけていることに気づくという毎日であった。今日も、三四人の子供たちが鬼ごっこをしている。私はコンクリート板に腰掛け、彼らの様子を眺めていた。

ふと、吹き下ろす風に対抗して空を見返す。見事なまでにしんと澄んでいて、遥か遠くにあるであろう発達した入道雲がはっきりとした感触をもって棚引いていた。手を伸ばせば簡単に届き、自分好みの形に雲を改変させられる程に。羊だってアイスクリームだってお手の物である。蝉の音は今日も今日とて響き渡り、まるで終わりのない交響曲をもうずっと弾かされているようでもあった。蝉の音に馴れたら夏は終わりだそうだが、まだまだ今年の夏は続きそうである。

私は、平べったい公園をあとにして海岸へと足を向ける。コンクリート板の上に載っていた砂が私の尻に引き摺られて踵のそばに落ちた。バイクの錠を外す。

押しているバイクはちりりと機械的な音を立て私の横を進む。白を基調とした青のアクセントが、例のドロイドを容易に想起させる。海岸までの道程にはコンクリート造りの低い跨道橋が架かっていて、床面だけが木製であるためにその橋を渡る度、かつこつという小気味よい音が私の後ろをついてくる。クロスバイクの機械音と追従する跫音は次第に一つの交わりになり、ハンドルを掴む右の人差し指がそれらに合わせて弾むリズム隊と化していた。今の私には、波や木の葉のさざめきもパーカッション同然であった。その陸橋には所々に床鳴りのする箇所があり、幼少期、私はそこばかりを選んで歩いていた。軋む木の板がどこか私の後ろめたさをどこか肯定してくれているようで、常々母に「危ないからやめなさい」と怒られたものだ。母は心配性であり、いつも私の手を握っていないと気がすまないようであった。彼女が私を連れて、と云うよりかは私が彼女を連れて、この辺りをよく散策した。今日はたまたま軋む一箇所を踏んでしまったようで、ぎいと年老いた蛙の重鎮が唸ったようなその音に、私は少しこそばゆい思いをする。幼気な過去に擽られる。こういった経験の集合体が、どうやら大人であるらしかった。

高く聳える二本のコンクリートの支柱を潜り抜けると、反り返った橋の下から空とは露出の微妙に異なる青が線を太くする。取り出したばかりの折り紙の下に、一度丸めて皺を作ってしまった紙を付け足したようなその風景は、七日間で創り上げたにしては幾らか出来すぎていた。塩をまぶした風の出どころへと向かう。支柱から伸びた野太い鋼製のワイヤーの影が私の頭の影をちょうど貫く形で重なり、その様は工場で大量生産される商品の制作過程のように私の目には映じた。背後に私と同じ外装をした商品が宙ぶらりんで列をなしかねないその画を、私はぼんやりと眺めていた。

木目の床を抜けると、だいぶ赤みの褪せた煉瓦タイルへと出た。生きているのか死んでいるのか分からない苔の生したレンガが散見され、程よく寂れた雰囲気が私には好ましかった。私に似つかわしかった、とまで言うとどこか鼻につき、謙虚の果てに在る驕傲に似たものを感じさせるかもしれないが、好ましい程度の主張ならしても構わないはずだ。最も海に近づける場所を探し、煤けた手摺に体重を預けて海を眺める。細かいリズムで明滅する海の反射から、生い茂った林の中を抜ける際に浴びる木漏れ日を私は連想し、二重写しによって産まれたらしい酸素を肺一杯に吸い込む。父の味がした。

遠くに見える錆びた赤と白のガントリークレーンは、古代に全て絶滅してしまった草食獣のような姿をして、皆同じ方向を向いている。向こうから来る肉食獣の気配を一斉に感じ取ったかのように。

私は少し、海沿いを散歩してみることにした。浮かぶ遊覧船と同じほどの速度で歩くと、まだ海から陸へと吹き付ける海風を右の頬に感じることができた。夏休みということもあり、時々小学生くらいの子供たちとすれ違った。彼らは皆、片手で収まるほどの小さな顔を笑顔にして私の横を反対側に走り抜けてゆく。まだ登り始めた太陽のもとではどんなものでも綺麗に見えるため、彼らは森羅の素顔を知らないのだろう。彼らは未知なる未来を目指して駆けゆくのだろうか? あるいは漸近する太陽から逃れようと必死で逃げゆくのだろうか? 私だって、例に漏れず知らないことが多々としてある。しかし、知らないほうが良いこともあるという事は確かに知っている。その点で私は、後者の理由で駆けている。美麗と信じていた物の、薄汚れた姿を見ないで済むように。

宛もなく逍遥していると、一体のオブジェと相対した。彼は眩いばかりの銀に輝く外套を身にまとっており、名をムーン・ブラザーと呼ぶそうである。頭上には五角形をしたミトラらしきものを冠しており、左手には極度に抽象化した月のオブジェを握っている。それは見方によっては何でもない紙屑にもなり得るし、あるいは万物の理が刻まれた鍵のようにもなり得る。つまりは曖昧なものだった。彼の視線は地平線へと投げられていて、彼の見放ける景色はその目にどう映るのかが気になり、子供の頃、何度も彼の眼を覗き込んでは、その瞳の奥に映る自分と目が合うといったことを繰り返していた。幼き私は、この像にどこかしら不気味な雰囲気を感じ取っていた。大きく開かれた瞳(それは先述したように鏡ともなり得る反射率を有していた)と軽く上向きに捻じ曲げられた口角が織りなす表情がどうも駄目で、限りなく離れるかあるいは限りなく近づくかして、その認識を曇らせる必要があった。しかし、今どうだろう。同じ背丈ほどになった彼と対面して、幾分恐怖心は取り除かれたように感じた。彼は穏やかな様相を醸し出している。よろしく、と心のなかで固く握手を交わした我々は、長年の蟠りが取れたように、たちまち仲良くなれそうであった。

私は後ろ髪を引かれる思いで彼の横を通り過ぎ、中庭のような開けたところに出る。先程の平べったい公園にあったものとは異なった種類のコンクリート壁が、畝ったり穴を開けたりしながら芝生の上を這っている。所々には目を引く造形物が散りばめられ、それらは皆著名な芸術家の作品らしかった。

そろそろ腹の虫が物欲しそうに声を荒げ始めたところで、私はその美術館に併設されているカフェで昼食をとることに決めた。思ったより混雑していたそのカフェで私はカウンター席に座り、隣の人が食している日替わりパスタを横目にビーフカレーライスを注文した。店員がメニューを引き払って一段落し、脚本を再度読み直そうかとリュックに手をかけた。

「撮影の下見?」

そのパスタを絡め取りながら、隣の人は私にこう尋ねたらしかった。咄嗟のことで反応が遅れた私は、半拍おいてその人を見上げる。少し首を傾けて覗くその顔の持ち主は、雨宮であった。

「雨宮──。どうしてここに?」

私は混乱していた。確かに、今後始まる撮影に備えた散歩がてらの下見であることに相違はないのだが、だからといってそれらの点を繋げてもはっきりとした線にはならなかった。

「ん、たまたま」

彼女は、どうとでも取りようのある曖昧な返事を好んだ。少し悪戯顔の表情から放たれるその言葉の蠱惑的な様子に対して、案外悪い気がしないのが常である。

そこへ、注文していたビーフカレーライスが到着した。スパイスの効いた刺激的な香りが鼻腔を煽り立て、腹の虫は不躾にナイフとフォークの尻の部分を何度も食卓に叩きつけ始める。

ルーとライスのちょうど渚の部分をスプーンで掬い取り、口へと運ぶ。柔らかな牛肉が初雪のように解け、口に入れたスプーン一杯分の小さなカレーライスを纏め上げる。

「美味しそう」

彼女はそれだけ告げて、自らの食事に専念する。こういったとき、どうしたものか。私は別に、自分の料理の一口や二口取られた程度で腹を立てるような種類の人間ではない。しかしながら、向こう側が欲してこない限り、こちらとしても積極的に貰ってくれるよう提案するべきか思いあぐねてしまう。

そんなこんなを考えているうちに、彼女は食事を終えてしまったようだった。フォークとスプーンが、アナログ時計で言う四時か五時あたりの方向に揃えられていて、もう皿を引き上げてしまっても良いことを示していた。

失礼します、と店員が皿を引っ込めたあとも、彼女は私の隣に座り続けた。両手で頬杖をつき、物珍しげな顔で私の食事を眺めてくる。観察してくる、といった表現のほうが適切かもしれない。カレーを掬うその一挙が、米を噛むその一咀嚼が、逐一記録を取られているようでやりにくい。

ついで私も食事を済ませ、会計に向かおうとした時、彼女は喜々として某の紙を手渡してきた。勿論のことながら、それは領収書である。私は仕方なく彼女の分を含めて精算することにした。店を出たあとも、ひょこと着いてくる彼女は明らかに機嫌がよく、軽くなった財布も別にいいかといった気分にさえさせた。そんな彼女は肩を露出させた袖の短い黒のカットソーに、朝顔柄を施した白いロングスカートといった格好で、私服の見慣れない間柄にある私からすると幾らか新鮮な容姿であった。

「どこ行く?」

私より先に階段を上る彼女は、中途のところで振り返り私に尋ねる。厚さのある粘土に円柱の積み木を押し付けたように大きく窪んだ形をしているこの階段は、腕のいい一級建築士が手掛けた如何にも彼らしい構造をしており、その特殊な採光が彼女の姿を照らす。まるでランウェイに躍り出た海外モデルのような出で立ちとさえ感じた。

「美術館、ぐるっと回っていくか?」私は凡庸な提案をした。彼女はそれを了承したらしく、一段飛ばしで駆け上がった階段の最上段で私を待ち受けていた。

冷房の効いた館内は少し肌寒いくらいで、昨晩の静寂とは別種の静けさがそこにはあった。受付で軽く手続きを済ませ、彼女と僕は一枚ずつ展示されている絵を見て回る。周りから見れば、今晩の夕食をスーパーへ買い出しに来たカップル、あるいは結婚記念日にお揃いのラグジュアリーを探しに来た若夫婦のように映ったやもしれない。どちらも私の単なる願望が色濃く反映されたものであることは言うまでもない。

彼女は基本的に両手を背で組んでいた。それで時々右手を顎の下に、まるで拳銃を握るかのように持ってくる。シルクハットに口髭を蓄えた中世あたりの西洋紳士と共に回っているのかと勘違いするほどだった。私も真似て顎を支えるが、どうもアイスクリームのスコーンを掴むような姿になってしまう。どうやら身体の構造が元来異なるらしく、どう足掻いても私は彼女になれなかったし、反対に彼女は私になれなかった。

とりわけ彼女は、エゴン・シーレの『|Sitzende Frau mit hochgezogenem Knie《左足を高く上げて座る女》』を熱心に見つめていた。左膝を抱き寄せて、何かもの言いたげに鑑賞者を見つめ返す構図で描かれる茶髪の少女が額縁に収まっている。人の寄り付かない空き家の脇にある、人の手を離れて月日を経た庭の茂みに似た深緑をしたタンクトップに、ほとんど白に近い青をした短いジーンズを身に着けている。太腿の位置まであるタイツの下には張りのある若い肌が透けて見えて、カジュアルな格好の隙間から扇情的な何かがこちらをちらと覗き込んでいる。よく見ると、両の足首から先には心許ない下絵が描かれているだけであった。特に左足には書き損じた習字みたいな輪郭だけが浮いている。しかし、この左足はこれ以上形を持っても、反対に姿を消されてもいけないということが素人の私にも分かった。その下絵はこの状態が正解であり、この状態であるべきなのだ。絵の中に座す彼女の目には、私にその訴えを頷かせるだけの力が備わっていた。そのインディゴの瞳には。

雨宮は彼女の横を一度素通りしたのち、ごく自然な流れでその絵の前に居直った。そこには一連の過程を断ち切るような不自然さは汲み取れず、あくまで初めから延かれたレールに沿うような振る舞いであった。ある程度の時間、お互いの距離感を測るのに試行錯誤するように二人は見つめあう。やがて距離を掴んだ雨宮は、次に様々な角度から彼女を文字通り鑑賞した。入射角が急になればなるだけ、少女は薄く圧縮されて同じ幅あたりの情報の密度が濃くなるようで、雨宮は目を細めて折り重ねられた作者の意図を見出そうとしていたように見えた。少女は雨宮とは別の、正面をきりと見つめてはいるが、意識だけは確実に雨宮に注がれていた。

一通り美術品を見回って館外に出た私達は(特段私に関しては、美術品を見ていたというよりも美術品を見ていた雨宮を見ていたと表現するほうが正確である。何しろ雨宮が熱心に見ていた例の少女の絵画以外の展示品に関する記憶は殆ど無いに等しい)、昨日みたく時間を持て余す。出来事と出来事の渓間みたいな、屠畜場に吊るされた丸裸の牛みたいな時間を、私は愛した。彼女はタイル状のコンクリの狭間に転がる小さな石を、左足の裏で丹念に捏ねている。角張った小石が産出する振動が彼女の脚の動きを逐一妨げ、それが何とも煩わしそうに見えた。しかしながら彼女はその振動を求めていたのかもしれない。しばらくして彼女は、突如思い出したような顔をしてこちらを向く。

「ついてきて」

彼女は最も安定する状態に石を調整し、駅へと向かった。

「時間っていうのは随分と頼りないものだと思わない?」

私の知らない、彼女だけが知っている目的地へ向かう道中、彼女はこんなことを訊いてきた。丁度、駅の券売機の前で彼女が運賃の載った路線図を見上げている時だった。

「えっと……あった。240円だって」

彼女はそう呟いて、券売機に小銭を飲み込ませる。

「私はね、何年前は――とか、あと何日で――とか、みんなが共通のものさしみたいに時間を使ってるの、どうかと思うんだ」

「でも雨宮は昨日、『また明後日』って言った」私は、先日の彼女の発言を礎に反旗を翻してみた。

「でも実際は『明後日』じゃなくて『明日』だったでしょ?」

それとこれとは話が別なような気もしたが、そのまま黙って彼女の話に耳を傾けることにした。

「オーブントースターと好きな女の子の話はよく引き合いに出されるけど、私はもっと別の角度からこの問題にアプローチしてる」

「オーブントースターと好きな女の子?」

耳馴染みのない組み合わせなために、二つが上手く結合しない。

「つまりね、オーブントースターの前で座り続ける一時間より、好きな女の子の前で座り続ける一時間のほうが短く感じる。だから時間の感覚なんて状況次第で相対的だってお話」

「確かにあっという間だ」私は着けている腕時計を見るともなく言った。

「でもこれって怪しくない? 好きな女の子の前で一時間も居られる?」

「居られるだろ」現にそうだ。

「ずっと無言で?」

──言葉に詰まる。彼女の言うとおり、何をすることも許されずただ一時間座っていろと言われたら、私は耐えかねて逃げ出してしまいたくなるかもしれない。そんな一時間がオーブントースターより早いとは到底考えにくい。

「でも、その引き合いが言いたいのはそういう事じゃないだろ」

「対照実験よ。それぞれの一時間に対する感じ方を比べたいなら、その他の条件は同じにしなくちゃ。それとも、唸るだけのオーブントースターに語りかける話でもある?」

私は、内側が橙に灯った直方体の家電製品の前で、雄弁と持論を展開する雨宮を想像した。あるいはその筐体は私の可能性だってある訳だ。

「とにかく、この思考実験は曖昧すぎるの。解釈に幅があるし、細部がおざなりになってる」

「でも、他に当てはあるのか? 雨宮の言う『時間相対論』を補強する考え方なんて」

「まず私は、そもそもの時間という概念を疑ってみたの。『時間は普遍』という先入観を取り外すんじゃなくて、時間の概念そのものの枠を取り外す」

まるでデカルトだった。全てを懐疑した結果、果たして彼女の第一原理は何になったのであろうか。

「日が昇っては沈み、春夏秋冬と季節が巡り、それだから私達のご先祖は──今の私達も大して変わらないけど──時間が円を描いてぐるぐる回ってるなんて考えるのよ。時は流れるなんて言うけれど、あれも結局は比喩。なのにみんな、それがあたかも当たり前かのように盲目的に信じてる。コペルニクスの件で一回失敗してるんだから、そろそろ学ぶべきだわ。太陽の周りを回りきった地球は、明日にでも勢いよく逆回転するかもしれないじゃない。限界まで巻ききったゼンマイ仕掛けのブリキ玩具みたく」

彼女は「15:08」と表示された電光掲示板に目をやり、次に自分のスマートフォンで時刻を確認した。

「あと三分くらいで来るみたい」

「それ普通列車だぞ。さっき見てた駅なら五分待った特急列車の方が──」

「時間の相対性について論じてるときにそういう事言うかね」彼女はわざとらしく頬を膨らませて見せる。「私がこれから話す内容を考えたら、これくらいがいいの」

「そういうもんなのか」

「そういうもんなの」

して、金属レールの生み出す列車特有の揺れをよそに、雨宮は熱弁を続ける。

「──だから、ある意味で浦島太郎は、タイムスリップものとも言えるでしょうね」

「ありゃただの教訓めいた昔話だろう」

「歌川国芳の『東都三ッ股之図』って浮世絵にスカイツリーが描かれてるって話題になったの、知らない? 意外と先人の轍も馬鹿にできないのよ」

「それとこれとはまた別の……」

雨宮は、自論の補強に全く関係のない話題を持ち込むことがしばしばあった。彼女なりの繋がりがあって、そのリンクを私が見抜けていないだけの可能性も捨てきれないが、如何せん詭弁とそう大差なかった。

「あ、もっとちゃんと爽くんを唸らせる話があった」

突如下の名前で呼ばれて、心臓が軽く跳ねたが、これは幼少期からずっと変わっていない。お互い名前で呼び合っていた筈が、思春期に多く見られる出自不明のこっ恥ずかしさから、いつからか私だけが彼女を名字で呼ぶようになっていた。

私は、彼女の言う「唸らせる話」とやらを、耳を傾けて待っていた。しかし肝心の彼女から発せられる声は「ううん……」といった文字にしがたいものばかりで、これではどちらが唸らされているか分からない。

「正直、気持ちのいい喩え話じゃないから、もう少し機密性の高い場所で話す」

機密性という堅苦しい言い回しに違和感を覚えたが、つまるところそれはプライベートな空間を意味していて、その言葉の示す意味のさらなる発展を祈願して私は口を噤むことにした。

体が電車の進行方向に吸い寄せられ、私は目的の駅に到着したことを悟る。特に何かを言うこともなく彼女が立ち上がるので、私は黙って彼女の足許を舞う朝顔を追った。何だか幼い頃を思い出す。女の子の否応ない先導に付き従う男の子という構図は、ある種の太古的響きを感じるかもしれないが、それでも私は十分に楽しかった。彼女が私の腕を引っ張りゆくさまは、褪せていく記憶の中でもひときわ輝いていた。

黒のカットソーが急に停止したので、私も急いでブレーキを踏む。危うくぶつかるところであった。

「着いた」

見上げると、そこには巨大な一輪の花が屹立していた。名を観覧車という。私は即座に踵を返す決断をした。

「ちょっと、どこに行くのさ」

「乗るなんて聞いてない」想像するだけで身の毛がよだつ。

「乗るなんて言ってないよ」

私は彼女の抑える腕から逃れようとするのをやめた。どうやら早合点だったようだ。

「でも仕方ないな、そんなに乗りたいなら──」

「断固拒否する」

しかし、その華奢な体のどこにそれまでの力が秘められているのだろう、力の差を前に圧倒的敗北を喫した。

「時間は輪廻しないんじゃなかったのか!」

「それとこれとは別だよ」彼女は私の放った蛇行する言葉の弾丸をもろともせず、果てははたき落としてしまった。

彼女はコソ泥を現行犯でしょっ引いて、パトカーにぶち込むみたいに私をゴンドラに乗せた。その反動で揺れる機体に、私は柄にもなく大声を上げそうになる。まるで海外の拷問だ。係員が笑顔でかちゃと錠をかけ、ここに完全な密室が形成される。高機密性の意味するところをやっと理解した。彼女が対面に座って咳払いをするので、私は恐る恐る姿勢を正した。気持ちとしては手首に拘束具をつけている。

「さっき言いかけた、爽くんを唸らせる喩え話、聞きたい?」

彼女の赤みがかった頬の原因は、私の背後から差し込むかなり沈んだ陽なのかどうかを吟味できるほどに、私は冷静さを取り戻していた。私にかぶりを振るという選択肢はなかった。彼女は、どうとでも取りようのある曖昧な表情を好んだ。それは、二人きりのときだけに見せる表情だった。

「じゃあまず──」彼女は十分な拍を取る。己の唾の嚥下する音がいやに鮮明に聞こえる。

「これが開いたとする」先程錠を掛けられた、金属製の扉を指差しながら。

私は、あっけらかんとした彼女の物言いに随分と驚愕したように思う。目を見開き、口をあんぐりと開けた月次なリアクションをとっていたように思う。なにしろ、彼女の言動は私の想定していた真反対を全力疾走し始めたのだから。

「そしてここから飛び降りる、いいね?」

錠はどこへ行ったのか、彼女はいとも簡単に金属扉を押し開ける。程なくして頂上に達する高高度の大気が、私達のいるゴンドラの内部を洗う。彼女の黒く澄んだ髪が揺れるのを見ていた。

「さあ、今」彼女は気持ちの準備が整っていない(整うはずもない)私の背中をぐいと押し込んだ。靴の底がゴンドラの床から離れる。前のめりの形で投げ出された体は単純な落下という物理法則に雁字搦めになった。内臓という内臓が慣性の法則を受けて全部背中側に寄ってしまって息苦しい。大気との摩擦で目が開けられない。

「ここで爽くんは、自分がやけに低速度で移動していることに気がつく」

冷静に周りを見渡せば、確かにそうだ。猛スピードで背面へ流れていると思っていた景色は殆ど止まって見えて、望みさえすれば元のゴンドラまで泳いでいけそうな様子であった。しかし、幾ら体を動かそうと脳が指示を繰り返しても、この四肢はその動作を反映しようとはしない。

「これは脳が時間を相対的に感じ取っているのであって、周りの世界だけがスローモーションになった訳じゃない。だから、物理的挙動は周囲と同じ速度でしか動かない」

そういえば、息をしていないことに気がつく。しかしながら、一切息苦しくない。

「けど、思考だけは爽くんの感じている通りの速度。死の危機を察知して、脳が尋常じゃない速度で思考している。だから相対的に時間がゆっくり流れる」

囚われた身体の中で、行き場を失った精神あるいは思考だけがぐるぐると同じところだけを輪廻する。

「一センチを約一時間の速度で進んでる。高度から考えて、だいたい一年くらいしたら地面に着くね」

「反論いいか」

私は、元いたゴンドラの中に戻っていた。背中には冷たい汗が筋をなしていた。彼女の話には変なリアリティがあったのだ。

「どうぞ」飄々とした顔で許諾する。まるで挑発するみたいな、私以外には絶対に見せたことのないであろう顔で。

「脳だって細胞だ。酸素もエネルギーも必要とする。そんな低速な落下、つまり相対的には、そんな高速な思考を続けていたらATPがとっくに底をついて一年と経たずに死んでるよ」

(未完)

映る雫