モノクローム・ワールドドロップス

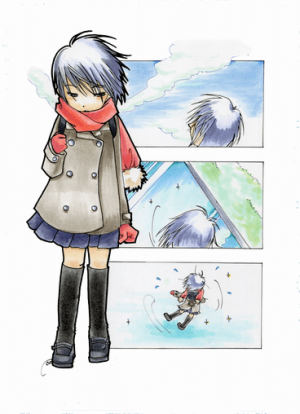

御古都(みこと)の瑞々しくも切ない再生の物語。雪散る仙台を背景に淡々と綴られる。

八木山動物公園駅の改札を憂鬱な顔で通り抜けるひとりの女子高生がいた。名前は修明御古都。

真新しい駅舎も、美しい街並みも、櫻で埋め尽くされた学校も、御古都にはモノクロのフィルターがかかったように灰色にしか見えない。

吹奏楽部でクラリネットを担当する、明るく軽やかな亜里沙。親戚の神社を手伝う、引っ込み思案で大人しい優子。

そんな二人に囲まれる日常の中で、御古都の世界は少しずつ色を取り戻していく…

Chapter 1 憂鬱な日々(曇)

駅の改札を通り抜けた。

ピッという乾いた電子音とともにゲートが開く。周りを見渡すと真新しい駅舎に目がひかれる。

平成27年12月仙台地下鉄東西線の開通。今まで大変だった高校までの道のりが少しだけ楽になる。楽にはなったけれど、私の心はいつまでも晴れない。

電車に揺られて仙台駅に着く。ここで南北線に乗り換えて、八乙女の駅まで行く。さっきまでよりは少し混みかたが楽になる。座れないけど。

そっと視線を下ろし、着ている制服を見る。黒のブレザーに車ひだのグレーのスカートなんの変哲もないありふれた制服だ。胸につけているスカイブルーのリボンが目を引く。ここだけが目立つ。そして、どこの学校だか一目瞭然だ。

――嫌だなぁ。

制服は嫌いだ。それだけで判断する人が多いから。

ほうっとため息をつく。

――本当はセーラー服の学校が良かった。

-◆-

うだつの上がらない非常勤教員をしていた父さんが高専の助教に受かって仙台に来ることになったのが昨年の今頃だった。私は前橋の高校を受験するつもりでいたから、突然の仙台行きには正直とまどった。友達と離れるのも嫌だった。

何度も「おばあちゃんちから通うから、行きたくない」と言ったけれど、ダメだった。

おばあちゃんもおばさんも行ったセーラー服の学校に行くつもりでいた。憧れの制服だったのに。

母さんも早々に次の仕事場を見つけ、父さんよりも早く仙台に行ってしまった。母さんのいない家で私は短い一人暮らしを強いられ、イライラが募る中での受験になった。

とにかくセーラー服だけはゆずれない。

そう思って、仙台の学校を調べた。

公立は私の頭じゃ厳しいからせめて…と思い、少ない情報の中で緑のスカーフのセーラー服の学校を見つけた。

それから、修学旅行で京都に行って以来の長距離新幹線でたどり着いた東北の街は雪がどっちゃりと降っていた。

――この街で暮らせるの?私?

迎えに来てくれた母さんが言った「今日は大分少ないのよ」の一言が決定打だった。

――帰りたい。嫌だ。

促されるままに母さんの軽自動車に乗り、運転する横顔を見ながらなんか広い通りを抜けていった。

雪でほとんど周りは見えなかった。

受験する気力もないまま流されるように試験を受け、そして見事に。

……落ちました。

一応で受けた公立も。憧れのセーラー服も。すべてが手からすり抜けて唯一の滑り止めとして受けていた学校から、かろうじて合格通知をもらった。

-◆-

キンコンカンコンとおきまりのチャイム音が響き、けだるい国語の授業が終わった。黒のスクールバックに教科書とノートを放り込む。

「ミコト。今日、掃除当番だっけ?」

かけられた声に振り返ると、亜里沙が立っていた。亜里沙はいわゆる今どきの女子高生って感じで、制服を少し気崩してスカートも絶妙のバランスで短くしている。

「ううん」

「じゃあ、一緒に帰ろっか。今日あたし部活ないし」

かけなおしたバックでキキララが揺れた。

「ごめん。今日当番なんだ」

「図書の?」

「そう」

「そっか。じゃあ夜にラインするね」

「わかった」

バイバイと手を振りながら教室を出ていく亜里沙の後姿を見送った。

「さてと」

私も肩にバックをかけ、教室を出ていこうとした、その時クラス委員の優子に声をかけられた。

「修明さん、三浦先生が呼んでたよ。部活の事で話があるって」

「またかー、うざいなぁ。もう辞めたんだからいいでしょ。いつまで言い続けるかな、アイツは」

私は口をとがらせた。

「でも、一年生は全員義務だから、どっかに入れって…」

「――。分かった。後で顔出す」

それだけ言って教室を出た。

-◆-

普通科の職員室は2階にある。4階からの階段を降りながら大きくため息をついた。

――めんどくさ。大体何で部活が義務なんだよ、いいじゃん。やらなくたって。

ずり落ちてきたバックをかけ直した。

職員室の入り口には入り方を書いた紙が貼ってある。

なんだかなぁ…と思いながら、書いてある通りにする。

まずノック。

次にドアを開けて「1年3組21番 修明 御古都です。三浦先生に用があって来ました。失礼します」と言う。

中から『はい』と返ってきたら、もう一度「失礼します」と言って中に入る。

さっと見回して、奥の方の机に三浦センセの後姿を見つけた。まだ若い数学の先生でいつもお洒落なスーツに身を包んでいる。一部の子たちには人気がある。

机で何か書いている横顔に「修明来ました」と告げる。

顔を上げ眼鏡の位置を直すと「来たか」とだけ言われた。

「ちょっと待って、すぐに終わるから。入り口にあるイス持ってきて座ってて」

それだけ言って、顔を机に戻した。

私はバックを足元に置き、入り口に戻ってイスを持って来た。

――長くなるんだ…嫌だな。

「若生から何か聞いてる?」

「はぁ…優子からは何も…」

三浦センセは少し息をはいてから

「修明、部活に顔出さなくなったのいつ?」

「中間の後ですから…7月位からですかね」

「ウチが1年生全員義務なのは分かってる?」

「分かってますけど…」

「分かってて、それか…」

呆れるように言って苦笑いした。

「どした修明、何かあったのか?揉め事とか」

「特にないです」

「文化部でも上下関係とかあるから、それかと思ったんだけどな…じゃあ、どした?」

「だから特にないです。正直に言えば面倒くさいなぁ…と」

「面倒くさい…か」

そうつぶやいて、三浦センセは考えるように目を瞑った。

「なぁ、修明。俺は別に部活に入らないといけないとか、やり続けることに意義があるとか、そういうことはどうでも良いと思ってる。でもな、一応義務って事になってるから、こればかりは変えようがない。とにかくあと三カ月、このまま過ごすのか、他に所属を変えるのか、決断をして欲しい。ただし、このままの状態でいくならこうやって俺の小言を定期的に聞くことになる。それはヤだろ?」

「嫌ですね」

「ならば、状況の方を変えるしかない。このまま行くと最悪、親の呼び出しもあるかもしれない」

「親…ですか…」

たかだか部活ごときで親の呼び出しを喰らっていてはたまらない。

――本当にうざいな、このガッコ。

「とにかく、少しでも状況を変えてくれ。何かないのか? 中学は何やってた?」

「帰宅部です」

「え…? 中学は部活義務だろ? 内申とかあるから…」

「普通に帰宅部でした。内申にも所属なしになってたハズです」

「そうだっけか…? 宮城は義務のハズ…って、修明はここじゃないんだっけな、わすれてたよ」

ハハハとごまかすように笑っている。この笑いだけは好きになれない。

「はい。もういいですか? 図書室のカウンター当番なので」

「まぁいい。とにかく、状況を変えてくれ。どこでも構わんから、所属を変えろ」

「分かりました」

私は立ち上がり、頭を下げた。

バックを掴み、イスを持ちあげる。

「失礼します」

そのまま歩いて出口に向かう。

イスをもとの位置に戻してから「失礼しました」と告げ、ドアを横に引いた。

-◆-

カウンター当番の仕事を終えて、外に出ると真っ暗になっていた。冬だなぁと思う。

マフラーに顔を埋めて、校門まで歩く。大学が同じ敷地内にあるから、校地だけは異様に広い。その割にグラウンドは狭い。体育館は大学と合わせて3つもあるのに。

校門までの坂を下りながら空を見上げた。ねずみ色をしている。

――そういえば初めての冬だなぁ。

仙台に来たのが今年の2月だったから、冬の真っ最中だった。3月に雪が降った時は正直に驚いた。これが東北の冬なのか…と想った。

私は前橋の生まれで、物心ついたときには父さんは単身赴任のように関東中をうろついて職場を転々としていた。たまーに夏休みに帰ってくるくらいで、ほとんど会った記憶がない。看護師の母さんとほぼ二人暮らし状態で感じだった。

母さんは日赤の内科の看護師をしていて、不規則な生活で家にいないことも多かった。そんなときはおばあちゃんの家に預けられていた。今思うとよく離婚しなかったなぁ…と想う。私だったら耐えられない。

おばあちゃんちにいる時、よく「娘時代」の話を聞いた。高校生の時は…とよく話してくれた。だから私も自然と同じ高校に行きたいと思ったし、なにより制服が可愛かった。

よく連れて行ってもらったモールでその制服に身を包んだお姉さんたちは可愛くて、明るくて、楽しそうだった。絶対にあの制服を着るんだ! と想っていた。

なのに、突然よくも知らない父さんが定職を見つけ、私はすべての憧れをひっぺがされ、あげくの果てに知らない土地に放り出された。これを絶望と言わずに何と呼べばいいのだろう。

校門を出て、そのまま坂を下る。

ウチの高校は小高い丘の上にある。自由の丘などとやたら綺麗な名前がついているけど、なんてことはない、ただただ通学に不便なだけだ。バスもあるけど、今の時間は歩いた方が早い。

八乙女駅まで歩くと30分はかかる。帰りはいいけど、行きは丘を登るので、学校に着くまでに疲れ切る。授業を受ける気にすでにならない。

八乙女駅に着いて改札を通る。ここで地下鉄の南北線に乗る。八乙女の次は泉中央なので泉区になる。学校はギリギリで青葉区に入らない。

仙台は北から泉区、青葉区、太白区と三つの区がならんで、海沿いに宮城野区と若林区がある。私が住んでいるのは太白区の八木山本町というところだ。母さんが勤めていた日赤のコネで、そのまま仙台の日赤病院に移ることになって、病院に近いところに新築のマンションを買った。結構な年数のローンを組んだらしい。父さんはここに永住するつもりらしかった。母さんも徒歩で職場に通えることをよろこんでいた。少しでも御古都と過ごせる時間が増えるから、だそうだ。

私も一応、家から近い宮城の県立西高を受けて落ちた。第一志望だった私立の女子校にも落ちた。

母さんの新しい職場の人の紹介で、「とりあえず」で受けておいた家から一番遠い今の学校以外は全滅だった。

太白から泉までいくのは仙台を縦断することになり、時間がかかる。しかも八木山は東西線が通るまでは陸の孤島状態で仙台駅からのバスも3ルートしかなく、本数も多いとは言えなかった。

12月になって地下鉄が通ったおかげで少しは楽になったけれど、仙台を縦断する生活には変わりはない。靴はHARUTAのいいやつを買ってもらっているけれど、もう5足目だった。

――ロフト寄ってから帰ろう。

仙台駅で乗り換えずに改札を出た。

地下鉄の出口を出るとバスターミナルの中に出る。JRと直結していないのは本当にめんどうくさい。向かい側にあるPALUCOまでは結構歩く。階段を上がりきってコンコースに出る。びゅうっと風が強くなり、思わず首を縮めた。

――あ、白百合だ…

紺のセーラー服が目に入った。白百合の子達の制服はいつもきれいだ。テカテカが全くないし、スカートも膝できっちり履いている。清楚って感じだ。最初はココ! って思ったけれど偏差値が高すぎて諦めた。

――いいなぁ…

すれちがいながらも目が追いかけてしまう。

――いいなぁ…

そりゃあね。私もオンナノコですから。スカートの丈はバレないくらいに折って短くしてある。でも他の子よりは全然長い。鏡に映すとやりすぎるとバランスが悪い。足が気になる。亜里沙ほどのセンスはないから、ほどほどで止めている。

駅舎を右手にしながら黄色の建物に入る。仙台に来て良かったと想うのは、こういうお店が多いことくらい。ロフトなんて一番近くても埼玉の大宮まで行かないとなかったし、行ったこともなかった。ましてや学校帰りに寄り道するとは思っていなかった。

文房具のコーナーへ行き、新作がないかチェックする。私の唯一の趣味はこの「文房具集め」だった。

――あ、新色出てる。

お気に入りのボールペンに新色が出ていた。でも、ちょっとババ臭い色だった。【常磐】とある。読み方が分からなくてクルリと回転させた。値札に【TOKIWA】とある。ときわ? この深緑が? まあいいかと思って手に取る。レジに行く前に通り過ぎようとした万年筆のコーナーで足が止まった。

――欲しいなぁ…

覗き込んで値段を確認する。手が出ない。

――欲しいな…バイトしようかな…

色とりどりに並んだ万年筆を眺めながら想う。

ふと隅に並んだ壜に目が留まる。

――あ。綺麗。

万年筆用のインクの壜だった。カバンを探って財布を取り出す。

――なんとかなるかな…

-◆-

机の上のスタンドに買って来たインクを透かして見る。

少し緑がかった青。「月夜」と名前がついていた。

――綺麗。

そのまま机の上において覗いてみる。自然と笑みがこぼれる。

カチャと音がして、ドアが開く音が聞こえた。

「御古都ー、いるんならちょっと来てー」

母さんの声がする。

「はーい」壜を机に置いて立ち上がった。

「ちょっと買い込んじゃった」

これがちょっとなのだろうか。

母さん愛用のエコバック1つとさらに大きい袋が2つ並んでいる。

「母さん、こんなに何買ったの?」

「柔軟剤が安くて。ほら、御古都の好きなフローラルグリーン」

そう言って、袋の中に大量に並んだ柔軟剤の詰め替えパックを見せる。

「いくら安いからって…そんなに使うの?」

「使います。御古都のためにいつも多めに入れてるから」

よいしょっとと言いながら、母さんは玄関に上がった。

「とりあえず、洗濯機のところに運んどいて。母さんはこっちを冷蔵庫に入れておくから」

「はーい」

私は柔軟剤の入った袋を2つ持った。

-重い。

うんしょと力を入れて2つの袋を持ち上げる。

脱衣所に入るとドラム式のピカピカの洗濯機が置いてある。

父さんがボーナスだからと母さんのリクエストに応えて買ったものだ。どれだけ家事をやらせたいんだ。アイツは。さんざん家を空けておいて、コレか。今更マイホームパパ気取って。

私は乱暴に袋を床に置くと洗濯機から離れた。

リビングに入るとキッチンで母さんが鼻歌交じりに夕食の準備に取り掛かっていた。

カウンターに回ってその様子を眺める。

「母さん、1つ聞いていい?」

「なぁに?」

「その歌、いつも歌っているけど、何なの?」

「あぁ…」と母さんはつぶやいて、うふふと笑った。

「これはね、父さんが歌ってくれたの」

「父さんが?」

「そう、あの人カタブツだから、プロポーズも出来なくて。何時間も色々なところに連れまわせれて、そろそろダメかなぁって思い出した時に『梢さん、カラオケ行きましょう』だって。母さん笑っちゃった。もう時間も10時過ぎていたし、これからーって思った」

「フツー断るよ、そこは」

「でもね。真っ赤になって、必死に言っている姿を見たら、あ、可愛いなぁって」

「それで行ったの…」

「そう。でも勝手に10曲くらい入れて、しかも歌わないの。なんだかなぁ…って思って。終電も近かったから、限界かなぁと思い始めたときに、この歌を歌ってくれたの。音痴だったけど」

「アホですか…」

「そうねぇ…どっちもアホね。でも歌い終わった後に『梢さん、一生僕の側にいてください。幸せにします。必ず』ってうつむいて耳を真っ赤にしながら言ったの」

「やっぱりアホだ。どっちも」

「恋ってのは、結婚ってのは、アホにならないと出来ないの。御古都にもわかる時が必ず来る」

「私は…」

そんな日が来るのだろうか?想像も出来ない。

「さ、御古都も手伝って。今日はカレー」

「カレーかぁ…」

「あれ? 好きでしょ?」

「そーだけどっ!」

私はカウンターから立ち上がり、母さんの待つキッチンに入った。

―chapter 1 憂鬱な日々(曇)了―

Chapter 2 父と暮らせば(曇時々雪)

階段を降りながらため息がもれた。

これから三浦センセに呼び出しを喰らっている。

――また、部活の話だよ。めんどくさい。

あの日以来、私は本当に定期的に呼び出されていた。1週間に1回のペースで。

うんざりする。

「ミコト!」

かけられた声に振り向く。階段の上から亜里沙が見下ろしている。

「んー」

「今日も例の?」

「そ」

「綱紀もしつこいねぇ」

綱紀は三浦センセの下の名前だ。私は言わないけど。

「本当に定期呼び出しとは思わなかった」

私は苦笑いする。

トントンと階段を降りてきた亜里沙が「ま、しょうがないじゃん」と言いながら頭をポンポンとする。

その手を払いのけて「亜里沙にはこのめんどくささが分からないんだよ。本っ当にしつこいんだから」

あれから何度も呼び出され、同じことを言われた。親の呼び出しはまだない。

「ふぅん。ま、がんばって」

亜里沙は後姿でバイバイと手を振った。

「そういえば聞いてなかったけど、亜里沙って何部なの?」

亜里沙は振り返らずに「吹部ですよー。今度定演あるから来ってねー♪」とだけ言った。

――吹部なんだ。厳しそ。

厳しそうな部活動と言えば、運動は野球部、文化は吹部だろうと想う。

楽そうなのは活動日が少ない茶道とか、華道のイメージがある。

私は演劇部に入った。

裏方の照明でもやって、のんべんだらりと高校生活を過ごすつもりでいた。

なのに。入ってみたら、外から見ているのとは全然違った。

照明希望だったのに、役者希望の人と同じメニューをやらされた。

発声練習から基礎体力作りまで。

理不尽だと想ったけれど、1年の我慢だと言い聞かせてだましだまし続けようとした。

その矢先。

――やめよう。思い出したくもない。

私は亜里沙がいなくなった階段をぼんやりと見つめていた。

ハッと気が付いて固く目を閉じて頭をブンブンと振った。

――ダメ。思い出すな。

深呼吸してから、よしっ! と想う。

さ、行こ。

-◆-

「修明 御古都、失礼します」

お決まりの手順を踏んで職員室に入る。

――あれ?

お決まりの席に、お決まりの後姿がない。

隣の現社の中山センセに聞く。

「済みません、三浦先生に呼ばれたんですけど…」

「三浦先生なら会議。教科会だな」

「いつごろ終わりますか?」

「さぁ…そこの予定だともうすぐのハズだな。数学科は時間通りに終わるからもうすぐ来るだろ」

「待ってた方が良いですか?」

「呼び出されたんだろ。当然。廊下で待ってな。戻ってきたらすぐに捕まえられるから」

「分かりました。ありがとうございます」

私は事務的に頭を下げた。

「――ちょっと待て。修明」

歩きかけていたところを呼び止められた。

「何ですか?」

振り返って聞く。

「現社のプリント明日〆切な。出していないのはお前だけだ」

「出しましたよ」

私は毅然と抗議する。現社のプリントなら、その日のうちに出した。

「そうか? ちょっと待て」

そう言ってなにか細長い手帳を確認している。

「いや。出ていない。チェックが入ってない」

「出しましたよ。その日のうちに。机の上に置いておきました」

ギョロっと睨み付けるような視線で「本当か?」と言われた。

「本当です」

「――分かった。後でもう一度探しておく。これでも無かったら再提出な」

「分かりました」

私は怒りを抑えて言った。

――自分が失くしたってことは認めないんだ。イラつく。

私は教員が嫌いだ。

平気でうそをつくし、えこひいきはするし、点数で人間を決めつける。

そして、父さんのように他人の子どもを優先して、自分の子どもは顧みない。偽善者だ。自分がそういう人間の子どもだと思うと怒りすら覚える。

「分かりました。もう一度家を探してみてなかったら再提出します」

「よし。プリントの予備があるから渡しておく」

ペラリと1枚プリントが渡された。

私はうんざりとしながら受け取る。

――どうせ出てこないから、コレやればいいんでしょ。

そのままバックに突っ込んだ。

「失礼します」

くるりと踵を返すと三浦センセの姿が入り口に見えた。

そして。お小言が始まった。

-◆-

――寒い。

お小言が終わって外に出るとやっぱり日は暮れていた。12月も半分以上終わっている。中間考査もこの間終わって、どれも平均点だった。

ウチは母さんも父さんも成績で何か言うわけじゃないけど、少しは気にしてほしい。

――関心ないのかなぁ…

息が白い。冬の訪れは早かった。東北の冬は本当に早い。

山はすでに白く染まっている。今年の2月の仙台駅が思い出されて憂鬱になる。

――雪が降るんだ…

そんな事を想いながら駅に向かって歩く。

この坂道にも慣れた。心なしか足が太くなっているのは気のせいだと思いたい。

見上げると鉛色の空が広がっている。のしかかるように広がり、少し息苦しくなる。

――帰ろ。

八乙女の駅について改札を抜ける。いつもと同じ動作を繰り返す。

ホームに登ると知っている顔がいた。

「陽子、今終わり?」

陽子がヘッドホンを外して「御古都、こんな時間までどうしたの?」

「三浦センセに呼び出し喰らって」

「何か悪い事でもした?」

「別に悪いことはしてないよ。ちょっと部活の事でさ」

「あぁ…」

陽子は足もとを見るように視線を落とした。

「御古都、あの事引きずってる?」

「うんにゃ」

私は首を振った。

「あれはしょうがないよ」

「そうだよね! しょうがないよね!」

陽子は顔を上げ、食いつくように私に顔を近づけてきた。

「ち、ちょっと陽子。落ち着いて、ね?」

私は陽子の気迫に負けて2、3歩後ずさりした。

「ごめん」

「陽子は何も悪くないんだから、いいじゃん。それで」

「でも…あたしだけが残って…止められなくて…」

「だから、その話はおしまいにしよ?ね?」

「うん…」

「あとどれくらいかなー」

私は陽子から離れて時刻表の所に行った。取り出したスマホで時間を確認する。

≪2番線、泉中央行電車が参ります。危ないですから黄色い線の内側まで下がってお待ちください≫

平坦なアナウンスが響いた。反対側のホームを見る。汽笛が聞こえ電車がホームに滑り込んでくる。巻き上げる風は冷たい。

仙台「地下鉄」である。地下鉄である以上、地下を走るべきだと想う。

――地下鉄かぁ…

振り返ったホームの後ろには住宅街が広がっている。

「御古都って動物公園だっけ?」

陽子が横に来ていた。

「そーだよ。バスの時と比べると楽にはなった」

「動物公園かぁ…小学校で行ったきりだなぁ」

「毎日通ってるとどうでもよくなるよ」

「御古都は行ったの? 動物園」

「行ってない。私も動物園は小学校で行ったきり。上野でパンダ見たよ」

「あたしは中学校の修学旅行が東京だったから、その時に行った。去年かぁ、それも」

ディズニーランドにも行ったよ、と話を続ける陽子の声を聞きながら私は寒いなぁ…と想っていた。

≪富沢行き電車が参ります…≫お決まりのアナウンスが聞こえた。

「乗ろっか」

陽子に声をかける。入ってきた電車が押しのける空気の冷たさに再び首を縮める。

プシューと音がしてドアが開く。

車両の真ん中あたりまで入り込んで吊革に掴まる。遅れて入ってきた陽子も隣に立つ。

変な電子音がして景色が流れ始めた。

「御古都は初めての冬だよね。大丈夫?」

「うーん。寒いのはヤダな」

「やっぱり寒い?」

「寒いよ。群馬じゃまだ雪山なんてみられないし」

「群馬は行ったことないなぁ」

「行かない方がいいよ。何にもなくて暑いだけだから」

「でも関東でしょ。東京近いよね」

「東京と言っても100キロあるし、電車で2時間かかるし、電車賃もったいないし。仙台の方が都会だよ」

「ふぅん、そうなんだ。あたしはまだ仙台から出たことないから」

「出る必要がないならいいじゃん。出なくて」

「そうかなぁ…」

「そーだよ」

「そうだ、じゃあ、ひとつ教えておくね。本格的な冬になったら地下鉄は注意して。遅れるし止まるから」

「なんで? 地下鉄でしょ? 雪関係ないじゃん」

「御古都、外見てみなよ」

え…と思って外を見てみる。森林が目に入った。

「地下鉄は地上を走る部分があるから雪の影響を受けるよ。遅れるし止まる」

「覚えておきます…」

この「覚えておく」を何度思い出すことになるのか、この時の私にはまだ分かっていなかった。

陽子を北四番丁で見送り、動物公園の駅から出ると一段と寒くなった気がした。

……はらり。

なにかが目の前を流れた。見上げると鉛色の空。視線を戻すとまたはらりと舞うものがあった。

……初雪。

冬が始まる。そんな気がした。

-◆-

家に帰ると何やらあわただしい。リビングに入ると母さんがキッチンの中を歩き回っていた。

「ただいま」

「あ、おかえりなさい」

私はカバンとコートをその辺に放り出すとコタツに入った。冷え切った手足がとけてゆくような気がする。

――天国だ。ここは。

そのままぺたんとテーブルの上に顔を載せる。

テレビはつまらない情報番組だった。ローカルな話題を延々とやっている。

――地元の人これ、楽しいのかなぁ…

前橋にいた時も地元ローカルの群馬テレビがあったけれど、見た記憶がない。東京の局に比べると垢抜けなくてダサくてつまらなかった。

仙台に来て驚いたことの一つだった。私はそれまで日本全国どこに行っても同じものが見られると思い込んでいた。(思い出せば確かに京都では違ったものをやっていた気がする。)でも、違った。関東と他の地方は違うらしい。

手を伸ばしてリモコンを取った。

――何か面白いことやってないかな

局をザッピングしていく。どれも同じようなことをやっている。石巻や気仙沼の話題をこんなにやっても地元の人は行ったことあるから意味ないんじゃないかなぁ…と想う。

ぼんやりとテレビを眺めているとスマホが鳴った。

体を起こし放り出したカバンを漁る。

スマホを取り出してロックを解除する。

――なんだラインか。出るのめんどくさいなぁ…

想いながらアプリを立ち上げる。黄緑色の画面が出て誰かからメッセージが来ているマークがついている。

――誰だろ?

タップして中を確認する。亜里沙からだった。

〈やっほ、ミコト。今ヒマ?〉

〈ヒマと言えばヒマ〉

〈今ドコ?〉

〈ウチ〉

〈今から出てこれない? みんなでカラオケ行こうって〉

〈うーん〉

〈一番町なんだけど〉

〈やめとく。寒いし〉

〈そっか。じゃね〉

〈また誘って。ゴメンね〉

と返してスマホを放り出した。

「何、お友達?」

母さんが聞いてくる。

「うん。カラオケ行かないかって」

「そう。行って来たら?」

「いい。もう暗いし、また駅まで歩くのめんどくさいし、寒いから」

「また御古都のめんどくさいが始まった。そんなんじゃ今にぶくぶく太っちゃうわよ」

「いい。別に痩せたいとも思わないし」

まったくという声が聞こえた。

「母さん、今日のシフトは?」

「これから夜勤です。だから夕飯の用意急いでるんでしょう」

「そ。父さんは?」

二人きりの夜はどちらかと言えば嫌だ。今年に入って何回かあったけれど、私は自分の部屋から一歩も出ないでやり過ごした。

最初の頃はあからさまに大きな声で『みこと、テレビ面白いぞ』とか『飯くらい一緒に』とか『風呂に入れ』とか言っていたけれど、すべて無視した。

そして夏以降は顔も合わせていない。

前橋と同じ暮らしがあった。そうであってほしかった。壊されたくない。本気でそう思った。それに今さら父親に対してどう接すればいいのか分からなかった。

私は私の小さな世界を守ろうとしていた。

友達から離されたのも。

寒くて知り合いのいない土地に放り出されたのも。

こんなに遠い通学を強いられているのも。

セーラー服が着れないのも。

全部アイツのせいだ。

――今さら出てきて父親ヅラすんな。

私はそう思っていた。

-◆-

…古都。…御古都。

遠くから声がきこえる。

ふあっ。

変な声を出して周りを見る。

母さんの顔が近い。

「御古都。こたつで寝ると風邪ひくから、寝るなら布団に行きなさい」

「あ…ねてた…?」

「そう。制服がシワになるから早く着替えて、布団に行きなさい。母さんもう出るから。ご飯どうする?用意しといたけど、すぐに食べる? それとも眠い?」

見るとコタツの上に夕食が二人分作ってある。

私はぼうっとする頭で「寝る」と答えてコタツを出た。

「…いってらっしゃい」

「いってきます」

母さんがドアに鍵をかける音を聞いてから私はリビングを出た。

ペタペタと廊下を歩き、自分の部屋に行く。

機械的に制服を脱いで、少し迷ってから下着を外した。苦しいのは嫌だ。

猫の絵柄のパジャマに着替えてそのまま布団にもぐりこむ。

程なく訪れた眠気に身を委ねる。

すぐに私は深い深い眠りの淵へと落ちていった。

―chapter 2 父と暮らせば(曇時々雪)了―

Chapter 3 弓道少女(みぞれ時々止む)

コンタクトがズレた。痛い。

直したいけど今は授業中だ。鏡を出したらさすがに注意される。かと言って手を挙げて直しに行く許可をもらうのもどうかと想う。というよりも授業中に手を挙げるのが単純に恥ずかしい。

――限界。

手を挙げる。

前にいる英語の関本センセは黒板の方を見ていて気付いてもらえない。前まで歩いて行って許可をもらうのは嫌だ。目立ちたくない。

――どうしよう。

手を下げて考え込んでしまう。

トントンと背中がたたかれた。後ろの席の優子が「どうしたの?」と訊いてきた。

「コンタクトがズレちゃって…」

「痛いの?」

「かなり。もう限界」

「わかった」

そう言うと優子立ち上がった。

ギーとイスが床とこすれて嫌な音がした。その音に反応して関本センセがこちらを向く。

「どうした若生」

「先生。修明さんが先ほどから調子を悪くしているようです。保健室に行かせて下さい」

「修明、本当か?」

本当は保健室に行かなくてもトイレで済む話なんだけど。

「はい」と答えてみた。

「じゃあ、行って来い」

「ありがとうございます」

社交辞令で返して、私は席を立った。

増築したのか元々こんななのか、私は知らないけれど、ウチの学校は迷路のように入り組んでいる。

――保健室どこだっけ。

コンタクトはさっきトイレで外した。

今は教室を出る時に持って来た眼鏡をかけている。

痛みから解放されたとはいえ、この眼鏡姿であと1時間授業を受けるのは苦痛だ。

――似合わないなぁ…

私は小学校の4年生から眼鏡をかけている。中学2年生の時にコンタクトにかえた。重いものがなくなったことと視野に境界がなくなったことが単純に嬉しかった。

赤いアンダーリムのセルの眼鏡は家にいる時はかけているけれど、学校でかけることはめったにない。

昔この眼鏡のせいで随分いじめられた。メガネザルと男子にあだ名をつけられた。何かにつけて『メガネ~』と言われ続けた。

私は眼鏡が嫌いだ。

今はオシャレのアイテムとして伊達眼鏡をしている子もいるけれど、見ると単純にイラつく。

実用でかけなきゃいけない人間の身にもなれ、と思う。こいつのせいで私がどれだけ苦痛を味わったか分かってるの?

近眼は遺伝するとかいう人もいる。母さんは目が悪くない。父さんは悪い。

――ムカつく。

こんな遺伝だけ残しやがって。あんたなんかに似たくなかったのに。

考え始めるとムシャクシャした。

イライラしながら廊下を歩く。正面に保健室のドアが見えた。

-◆-

教室に戻ると優子が駆け寄ってきた。

「大丈夫?」

「うん。へーき」

「そう。心配してたんだよ」

「まぁ、外せば済むことだから」

「にしても、カワイイね。その眼鏡。どこの?」

「Jin’sの。前橋にいた時に買ったんだ」

「そう、いいなぁ…似合う人は」

優子は自分の眼鏡を外した。

――へぇ…と想う。

ずいぶん印象が変わる。

――意外と美人だな…

優子はセルの黒縁でレンズが大きな眼鏡をかけている。髪は背中までの長さで2つにお下げにしている。制服も少し大きくなんとなく体に合っていなくて、ズルッとした感じ になっている。すべてが小さな体とは不恰好でバランスが悪い。典型的な地味っ子だった。

優子はもう少し体に合った制服着た方がいいよ」

「うん…お母さんが『まだ大きくなる!』って言って、一つ上のサイズの服を買ったから…もう伸びないのにね」

「そうなんだ…」

私は制服を作る時に店員さんに、なるべくスカート丈を短くしてくれるように頼み、身長の記入欄もちょっとごまかした。

「優子はもう少し細いフレームの方が似合うんじゃないかな」

「私が!?」

「ないよ。それは」

「駅前のロフトにzoff入ってるよ。行ってみたら? 一番町にJin’sあるらしいし」

「いいよぉ、私はこれで。あんまり派手なの似合わないから」

「そうかな」

「そうだよ。それより修明さん、これ」

一冊のノートが差し出された。

「あのあと書いてないでしょ」

「サンキュ」

受け取って2人で席に戻る。

クラスの子達にもっと何か言われるかと思ってたけど、なんにも言われなった。

休み時間はみんなスマホをいじっていて周りを見ていない。男子はゲームを女子はラインやフェイスブック、メールをやっている。

私も自分のスマホを取り出した。

入学祝で買ってくれたものだった。母さんから携帯電話会社の紙袋を渡されたときは本当に嬉しかった。けどすぐに絶望に落とされた。

私はiphoneが欲しかったのに、箱はSONYと書いてあった。XPERIAだった。

「何でiphoneじゃないのっ!」

私は母さんにかみついた。

「弥生さんがアップル好きじゃないから…」

「また父さん!もういいよ」私は箱をテーブルに放り出し、自分の部屋に戻ろうとした。

「ちょっと御古都! 待ちなさい!」

母さんに腕をつかまれた。

「もういい。母さんにはわからないっ!」

私が叫ぶと母さんの手を振りほどこうとした。

「いいかげんにしなさいっ!」

母さんが怒るのを久しぶりに見た。

「母さんも一緒に買いに行ったの。母さん御古都はiphone欲しがってるって、ちゃんと弥生さんに言った」

「じゃあ、なんで!」

「弥生さんはね、ちゃんと2つを比べてこっちを選んだの。みことは小さい時にお気に入りのぬいぐるみを池に落として泣いてたからって。完全防水のものを店員さんに訊いて、それでそれにしたの。これで大丈夫だろうって」

今でもはっきり覚えている。

お気に入りのだった熊のぬいぐるみ。どこかのお寺に家族で行った時に私は泳いでいる鯉に目を奪われて近づいて行った。1歩、2歩と歩いていたら突然足の裏の感覚がなくなった。

ドボッと音がして、私は水の中にいた。

すぐに引き上げてもらったけど、熊のぬいぐるみは池の中に沈んで戻ってこなかった。

そんな訳で私のスマホはXPERIAなのだった。

「…ねぇ。ねぇ…」

誰かに呼ばれた気がする。背中をトントンをたたかれた。

振り返ると優子が指を1本立てて背中をつつく姿勢で固まっている。

「なぁに」

「ずっと気になってたんだけど、それ初音ミクのモデルだよね」

「知らない。親が買ってきたヤツだから」

「それ全国で3万9千台しかないんだよ」

「3万9千もあれば充分でしょ」

「いいなぁ…私も欲しかったんだけど、買ってもらえなくて」

「優子、こういうのに興味あるの?」

「え…私は…」

大きな眼鏡の下の頬が少し赤くなった。

「な、ないよ。全然」

てのひらを顔の前でぶんぶんと振る。

「そう、じゃあメアド交換する? まだ優子とはしてなかったし」

「う、うん」

優子は少し慌てた感じで、バックに手を入れた。

優子が取り出したのはガラケーだった。しかもらくらくホン。

「これって…久しぶりに見たよ。おばあちゃんが持ってた」

「ごめんね。引くよね」

「いや、引きはしないけど」

「私、機械苦手だから、親が心配して…」

「それで、コレなんだ」

「私は大丈夫って言ったんだけど…」

「ま、いいやラインのIDも教えようか?」

「私ラインやってないし、これで出来るのかな?」

「ちょっと見せて」

はいと言って優子はらくらくホンを渡してくれた。

画面ちっさ。見にくいなぁ…

iモードに接続してラインを検索する。このあたりはおばあちゃんの携帯と同じだ。出てきた。どうやら使えるみたいだけど、何となくめんどくさそうな雰囲気がする。

「出来そうだけど…」

「出来るのっ!?」

優子の目が輝いている。

「でも、ちょっと大変そう」

「そっかぁ…」

優子がしゅんとしぼんでしまった。

「で、でもメールは出来るんだから、大丈夫。私もラインあんまりしないし。赤外線どこ?」

私はらくらくホンを優子に返した。

-◆-

――あ、八乙女持っていかれた。また同じ人だよ。

次の駅にチェックインをかけてみる。リンク失敗。こっちも同じ人。

これじゃあ、いつまで経ってもレベル上がんないよ。と想いながらも懲りずに続けている。

今は泉中央に来ている。なんとか5回目で駅を手に入れた。ホームの反対側に移り、電車を待つ。あとは仙台から先かぁ…富沢まであと8駅ある。学校帰りに足をのばしてもいいけど、めんどくさい。

とりあえず仙台で乗り換えて、今度は東西線にチャレンジする。

大町西公園駅で何とか不在のタイミングでリンクを成功させた。国際センターは失敗。川内も失敗した。

「ちきしょう、ひまな大学生め。東北大なら東北大らしく勉強してろよ」ぽつりとつぶやく。

青葉山も失敗。

ヴーと想っていたら、スマホが震えた。

メールを確認すると優子だった。

<こんばんは。若生です。届いていますか?>

<届いています。優子は今ドコ?>

<まだ学校です。部活中です>

<いいの? メールなんかして>

<今は休憩中です>

<優子って何部?>

しばらく経っても返信はなかった。休憩が終わったのだろう。

私は動物公園駅のホームのベンチから立ち上がった。

――帰ろう。

外に出るとみぞれが降っていた。

――雪の方が楽なんだけどな…

私はカバンから桜色の折りたたみ傘を取り出した。

今日は12月22日。明日から冬休みだ。

-◆-

冬休みだからと言って、何か特別なことをする訳ではない。

コタツにもぐりこんで駅メモをやっていた。出あるかないから他の電友さんには悪いと思いながらも動物公園駅をリンクし続ける。

「御古都。ヒマならお願いがあるんだけど」

キッチンから母さんの声がした。母さんのお願いは基本的にめんどうくさい。

「今忙しい」

「どうせゲームやってるんでしょ。たまには外の空気吸って来なさい」

「えー、いいよぉ」

「良くないです」

母さんがキッチンから出てきた。手にはトトロの弁当袋を提げている。

「これ、弥生さんに届けて」

「えー、やだ。父さんに会いたくない」

「嫌じゃありません」

「母さんが行けばいいじゃん」

私は食い下がった。

「母さんはこれから仕事です」

「今日は休みじゃないの?」

「さっき電話が来て、忙しいから手伝いに来てくれって言われたの」

「休みだって言えばいいのに」

「赤ちゃんは時間を選んで産まれてきません」

母さんは仙台に来て内科の看護師ではなく、助産師として働いている。

「そうなんだろうけど…でも!」

「御古都は夜中の3時に産まれてきました。大変だったんだから…みんなが仕事終わってるのに待っててくれて、先生なんか6時間以上も付き添ってくれてたし。それに…」

「ああ、はい。分かりました。行きます。行けばいいんでしょ」

投げやりに言うと、母さんはにっこりと笑って、「ありがと」と言うとトトロの弁当袋を手に押し付けた。

「で、どこに行けばいいの? 高専?」

「今は集中講義で仙台櫻華学園大学に行ってます」

「仙台櫻華ってウチの大学じゃん。八乙女まで行くの? 嫌だ」

「いやだじゃないの。一度行くって言ったんだから行きましょう。定期切れてないでしょ?」

私はしぶしぶ部屋に戻り定期券を確認する。今日まで使える。

――やだなぁ…

想いながら部屋着を脱ぐ。暖まっていない部屋の空気は肌に優しくない。震えながら制服を着る。休み中でも校内に入る場合は制服着用だった。私服でもバレなさそうだけど、これ以上三浦センセのお小言のネタを増やしたくはない。スカートを折ろうとして、止めた。少しでも露出を少なくして寒さを防がないと。さらに黒のタイツを履く。鏡で 見ると足が少しだけ細く見えることに満足した。

-◆-

結論から言うと父さんと会うことはなかった。

どこの教室で講義をしているのか分からず、高校の職員室に助けを求めた。現社の中山センセが部活の指導のために来ていて大学の方と連絡を取ってくれた。私は言われたままに百周年記念棟に行き、大学の事務のお姉さんにトトロのお弁当袋を渡した。

去り際に「修明先生の娘さんだって」「似てない」などの声が追いかけてきたけど無視した。

建物から出るとみぞれが降っていた。

桜色の傘をぽんっと開く。傘のナイロンに当たる音がシャッとポツの2つあることに気づく。

――そういえば今日はクリスマス・イブだったなぁ…

ホワイト・クリスマスをは良く言ったものだとやたら感心した。小さい頃はそれに憧れたりもしたけれど、こうやって目の前にぶら下げられると、結構どうでもいい。

スマホを取り出す。

16時28分夕飯にはまだ少し早い気もする。

――そうだ。リンクは!

さっき八乙女の駅に着いた時に、不在を狙ってリンクしておいた。

――あ!やっぱり解除されてる。しっかりしてよ、みろく。

もう一度チェックインを試して、リンクが出来ないことを確認してから、スマホのスイッチを切った。

入り口から入ってくると大学の校舎は奥の方、その奥にグラウンドがある。

私は校門に向かって歩き始めた。駐輪場の前を過ぎて、右手に大学校舎、左手にプールがあるところまで来て、ふと足が止まった。

プールの奥にある弓道場に電気がついている。誰かが出てきてゆっくりとした動作で弓が上がり静かに広げられていく。こちら側からだと後ろ姿しか見えないけれど、動きに一切の無駄がない。

カンッ…

右側から音がしたと思った瞬間、左側からパンッと音がする。

目を凝らしてみると的に矢が刺さっている。羽が6つ見えた。

――全部、当たってる。

私は建物の方に視線を戻した。

もう誰もいなくなったところにさっきの後姿が重なった。背中に垂れるまとめられた髪。白の上着と黒の袴、白い足袋。真剣なまなざし。

――綺麗。

ただそう想った。胸がなぜかドキドキする。

――なんだろう。

高鳴る鼓動の正体が分からず、でもすごく嬉しい気もして、私はなぜか駆け出していた。仙台駅でフレッシュネスに行こう。

いつのまにかみぞれは止んでいた。

―chapter 3 弓道少女(みぞれ時々止む)了―

Chapter 4 神社と巫女と(雪)

雪が残る境内を歩く。

3日前に降った雪はまだ境内のあちらこちらに積まれている。

カランコロンと音を立てて隣を亜里沙が歩いている。

良く滑らないものだと感心してしまう。

私はと言うとマフラーにコート、コーデュロイのロングスカートにタイツ、それからブーツと、とにかく出来得る限りの寒さ対策をしてきた。

「ミコトー、それ重くない?」

亜里沙があきれたように言う。

「重い。でも寒いのはもっとイヤ」

「そんなに寒いかなぁ…」

「寒い。東北人と一緒にしないでよ」

「そうやってミコトはすぐに東北人ってくくるんだから…」

「私は関東の中でもめちゃくちゃ暑い所の出身ですから」

「暑いねぇ…」

「それにしても亜里沙。そんなに気張らなくてもいいじゃん」

亜里沙はこれでもかっ!というくらいのド派手な着物を着ている。紫の地に花が咲き乱れている。

「こんな時じゃないと着れないでしょ」

「まぁ、そうかもしれないけど」

今日は12月31日。大晦日だ。

2年参りに行かないと亜里沙に誘われたのはお昼過ぎだった。

ごろごろとコタツに入って駅メモをやっていた。母さんに何度も邪魔! と言われながらも、私はカタツムリになっていた。

――だって寒いし、雪ちらついてるし。

いい加減駅メモにも飽きてきたところに亜里沙からラインが入った。

〈今なにしてる〉

〈コタツでごろ寝〉

〈夜はヒマ?〉

〈忙しい〉

〈紅白見ながら、笑ってはいけない見るから〉

〈そんなの〉

〈録っとけばいいでしょ〉

〈そうだけど〉

〈2年参り行かない?〉

〈2年参り?〉

〈12時を神社で迎えるヤツ〉

〈夜中じゃん〉

〈やだよ、寒いし〉

〈北仙台に11時ね〉

〈ちょっと!〉

その後何度も亜里沙にメッセージを飛ばしたけど返信はなかった。

「お友達?」

母さんがこたつの反対側から訊いてくる。

「亜里沙。なんか2年参りに行こうって…」

「行って来れば?」

私はガバッと起き上った。

「母さんまでっ!? こう見えても私高校1年生だよ? 16歳だよ? 心配とかないの?」

母さんはみかんを食べながら

「今日はどうせ電車もずっと動いてるし、人通りもあるから大丈夫でしょ」

「そんな簡単に…」

「どこに行くの?」

「亜里沙は北仙台に11時って」

「じゃあ、早めに夕食の用意するから。今夜は」

「おそばでしょ。わかってる」

「そ、じゃあ手伝ってね」

「はーい」

疲れ切った声で答えて、私はずるずるとコタツから出た。

――とにかく暖かい恰好しないと。

そして約束の11時に駅に着くとかなりの人がいた。

カランコロンと音がして

「わっ!」

両肩に手が置かれた。

びっくりして振り返ると亜里沙が立っていた。

「わあっ、綺麗!」

「いいでしょぉ」

亜里沙はクルリと一回転して笑った。

「振袖?」

「これは、訪問着かな。一応、加賀友禅だよ」

加賀友禅はよく分からなかったけれど、とにかく派手で、綺麗だった。

「行こっか」

そう言って亜里沙が歩き出す。左手にぶら下げた巾着も藤色で可愛らしかった。私は目を落とし自分の服装を見る。

――もう少しましな恰好してくれば良かったなぁ…

「ほら、行くよー、ミコト」

かけられた声に「今行く」と返し、急いで亜里沙の後を追った。

-◆-

に、しても人がいる。

周りを見渡しても人、人、人…どこからこんなにも湧いてきたのだろう。

仙台に来て驚いたことの一つは、とにかく人がいることだった。

前橋は群馬の県庁所在地だから人口もそれなりにはいる。けれども街の真ん中の商店街は人気がなく閑散としている。シャッターが下りた店の方が多くて、昼間でも何だか暗かった。私も特に用がない限りあまり行かなかった。

それに比べて仙台の人の多さには圧倒された。一番町も名掛丁も通りと名前が付くところにはいつも人がいたし、シャッターが閉まった店はほとんどない。駅前のコンコースはパルコやロフトとつながっていたし、バスプールに降りればバス待ちの人であふれていた。

経験したことのない大都会だった。

「にしても進まないねぇー」

亜里沙の声で我に返った。

「そうだね」

「ミコトは初めて?」

「うん。あんまり出歩かなかったから。学校と家との往復だったし」

――それに興味もなかったから。

「普通は大崎に行くんだけど、あたしんちは毎年ここなんだ」

「大崎って?」

「ミコト、ほんっとうに、何にも知らないね。仙台人の名がすたるぞ」

「私、仙台人じゃないし。前橋生まれの前橋育ちですから」

少し拗ねて言うと

「大崎はね、大崎八幡宮。東北大の北のあたりかな。天照大神を祀ってるんだよ」

「ふぅん」

関心のない声で返した。誰が神様でも関係ない。神頼みなんて、事実や現実にはかなわない。私は今年嫌と言うほど味わわされた。

「じゃあ、ここは何が神様なの?」

「そりゃあ、仙台と言えばあの人でしょ」

「誰?」

「ミコトほんっとうに関心ないんだね」

亜里沙はカランと地面を蹴って

「正宗だよ、伊達政宗」

「ああ、それなら知ってる」

うん、うんと亜里沙が満足そうにうなづいて

「じゃあ、『伊達の鬼』は?」

「伊達の鬼?」

「俺が行かずば誰が行く」

歌うように亜里沙は言って、ぷっと吹き出した。

「まぁ、面白いものがみられるよ、きっと」

-◆-

1段上がっては待ち、1段上がっては待ちを繰り返して、神社の建物が見えたのは12時を30分以上回っていた。すでに年は明けている。人の頭でお賽銭箱は見えない。

「亜里沙、あとどれくらい?」

「毎年こんなもんだよ。家族と来ても帰るの明け方だし」

――明け方!? 気が遠くなった。

それでも帰るに帰れない。人の波に逆らわずにゆっくりと進んでゆくしかない。

私は空を見上げた。

群馬の冬は風の季節だった。風が強く吹く。『風が吹き飛ばすから晴れの日が多いんだよ』と教えてくれた祖母を想い出す。冬の夜空はいつだって満開の星空だった。小学生の時の理科の授業でもらった星座早見表を持って、寒い中星を追い続けたことを今でも覚えている。

お賽銭を入れて手を二回合わせてから祈る。

――何を祈ろう。

私は何も想い浮かばなかった。特に願うこともない。チラリと隣を伺うと亜里沙が熱心に手を合わせている。

私は、と再び想う。

――やっぱりないや。

何も願いが無いことに少し驚いた。もっと小さい頃はいろんなお願いがあった。ぬいぐるみが欲しいとかそんなたわいもない願いが。

――今はからっぽなんだ。

少しだけ淋しい気もした。

「行こっか」

亜里沙の声がして、うんとうなづいた。

「おみくじ引いていこうよ」

亜里沙が手をつかみ、社務所の方に引っぱる。

「ち、ちょっと亜里沙…」

引っぱられるまま、社務所の前に来た。中には紅袴に白衣の巫女さんが座っている。うしろの方では慌ただしく木札に何かを筆で書き込んだり、矢を持って動き回ったりしている。前のカウンターにはお守りやら絵馬やらが並んでいる。

「ミコトはこれ買ったら?」

亜里沙が赤いお守りを指して言う。上には安産祈願と書いた札が出してあった。

「亜里沙!」

「冗談だよ、冗談」

――何が安産だ。安産以前に相手がいないっうの。

大体出逢いがない。これが女子高の厳しいところだ。もちろん、そんなものはものともしないで彼氏をつくっている子もいる。今は携帯でいつでも連絡がとれる。

私は――めんどくさい。小学校や中学校を思い出してもオトコノコの行動は訳が分からない。分かろうとも思わない。オトコノコは子供だし、バカだと想う。

それに本当に安産を祈願するような状況になれば退学だ。バカバカしい。バカなオトコノコのために人生棒に振るなんて。

「中野!」

二人で並んでおみくじを引こうとしたときに後ろから声をかけられた。

振り返ると背の高いオトコノコが立っている。

「やっぱり中野だった。俺の事覚えてるか?」

亜里沙は少し考えて「ごめん。誰だっけ」とあっさり切り捨てた。

切り捨てられたオトコノコは、うっと詰まるように身を引いてから

「寺岡だよ。て・ら・お・か。北中で同じ吹部だったろ?

「てらおか? 知らない」

「あのな、お前クラだろ。俺はパーカスやってたんだよ!」

「パーカス…? ごめん後ろの人覚えてない」

今度こそバッサリ切り捨てた。

オトコノコは頭を抱えてしゃがみこんだ。

――こういうマンガみたいな反応する人って本当にいるんだ…

「ねぇ」

私は亜里沙をつついた。

「ん?」

「さっきから話が見えないんだけど…クラとかパーカスとか言われても…」

「ごめん、ミコト。クラはクラリネットであたしのやっている楽器で、指揮者から結構近い前の方に座るの。で、このてらおか?」

…おい半疑問か、と寺岡?さんが叫ぶ。

「がやっていたとか言っているのが、パーカス、パーカッションのことで、打楽器のすべてを担当する。一番後ろにいて、たたく楽器のところをうろちょろする」

…おい、うろちょろって! 今全国のパーカス担当者全員を敵に回したぞ!

「うるっさいなぁ」

亜里沙は下駄で寺岡?さんを蹴る。

ヴっとうめき声が聞こえた。

「とーぜん、前に座っているあたしからは見えない。だから知らない」

「そ、そうなんだ…」

「そんなことよりミコト。おみくじ引こうよ」

うずくまったままの寺岡?さんを置き去りにして、もう一度おみくじの列に並ぶ。

「引くところだったのに。てらおか?のせいでもう一度だよ」

亜里沙がふくれる。

私は後ろを見た。まだ寺岡?さんはうずくまっている。

――やっぱりオトコノコはバカだ。

-◆-

おみくじは中吉だった。良いのか悪いのか分からない。

「ミコト、なんだった?」

「中吉。どうなんだろう。亜里沙は?」

「へへへー、大吉」

ぴらっと薄い紙を差し出してくる。

「いいなぁ…私大吉引いたの小学校の3年生から無いよ」

へへへと亜里沙は笑って大事そうに巾着に入れた。

「あれ? 結ばないの?」

「あれは悪かったときにするんだよ。あたしは大吉引いたから持って帰る」

「私は…どうしようかな…」

どっちつかずの中吉を持ったまま迷っていると「中吉なら結んだ方が良いと思います」と声をかけられた。

大きな袋2つを抱えた巫女さんがいる。

「これですか? 破魔矢です。売り切れちゃったから」

よしっと抱え直した。ガチャと音がした。

「手伝うよ、1つちょうだい」

亜里沙が親しげに声をかける。

「ダメです。折角の着物が汚れます。これくらい大丈夫です」

私はわけが分からす「亜里沙、知り合い?」と訊いていた。

「ミコト、まだ分かんないの? よく見てみなよ」

長い黒髪、大きな黒縁の眼鏡、白衣、紅袴、足袋…どこを見ても典型的な巫女さんだ。

…ん?眼鏡?

もう一度顔に戻ってよく見る。

「あっ、もしかして優子!?」

大きな眼鏡の下の頬がほんのりと赤く染まり、うんとうなづいて、うつむいてしまった。

「ゆーちゃんはいつも手伝いしてたもんね」

亜里沙が落としそうになった袋に手を伸ばしながら言う。

「ごめん、話が見えないんだけど」

「簡単だよ」

亜里沙は袋を押し上げて、優子がしっかりと抱えたのを確認してから、

「あたしとゆーちゃん、若生さんは幼なじみだってこと」

「そうなんだ、知らなかった。教室でもあんまり話しているところ見たことなかったし」

「部活とかあったからね。小学校の4年生からだっけ?」

「違うよ、2年生からだよ」

「そうだっけ? ま、いいや。小学校からの仲なんだぁ。中学は別になっちゃったけど」

西林中だっけと確認している。

優子はうんとうなずいて、走って行った。

「袋置きにいくって」

私はぼんやりとてててと走っていく優子の背中で揺れる髪の毛を見つめていた。

「ミコト?」

亜里沙が意地悪そうにのぞき込んでくる。

「ほれた?」

「な、なんで私がオンナノコに!?」

「だって、ぼけっとしてたから」

「ちょっといいなぁって…」

「巫女さんが? ミコトってコスプレとかに興味あるの?」

「ないよ! いいかげんにしてよ、もう…」

ハハハと亜里沙は歯を出して笑いながら、悪い悪いと言っている。

でも、と思う。いつもとは違う世界を持っているのは良いことだ。

私には世界が1つしかない。

だから逃げられない。そこで戦って勝たなければいけない。

それが正しいことなのか、私には分からない。

そんなことをぼんやりを考えていると、亜里沙の叫び声が響いた。

「しつこいっ! あんたなんか知らないって何度言ったらわかるの!?」

「何度でも言う。俺は同中の寺岡だ。一緒に東北大会目指して演奏しただろう? 思い出せよ!」

「だーかーらー、知らないっていってるでしょぉ!?」

「ちょっと2人とも落ち着きなよ」

私は二人の間に割って入った。

「寺岡?さんはさっさとここからいなくなって下さい」

「お前、何だよ」

ギロリと睨まれた。まぁ迫力は中山センセの方がある。

「亜里沙の友達」

「説明になってねぇっ!」

「これ以上の説明があるの?」

「あるね」

「どんな?」

「とにかくだ! 俺は中野に話があるんだ。どいてくれ」

寺岡?さんは私の肩をつかんで押しのけようとする。

私はバランスを崩して左側に倒れた。手が冷たい地面のついた瞬間に、嫌な音がした。

同時にパアンッと頬をたたく音も聞いた。

私は左側からやってきた痛みと気持ちの悪さで気を失った。

あとのことは何も知らない。

救急車で母さんの病院に運ばれたことも。

雪が強く降り出したことも。

―chapter 4 神社と巫女と(雪)了―

Chapter 5 大切な友達(吹雪)

窓の外を見ると白い世界が広がっている。雪が猛烈な勢いで降っている。

「御古都ちゃん、調子はどう?」

かけられた声の方を向くと若い看護師さんがいた。胸に佐藤とプレートを付けている。

「ちょっと痛いです」

「この天気だとね。やっぱり体調崩す患者さんも増えるから」

窓の外を見ながら言う。

「でも、学校が始まるころには退院できるから」

私は笑って返して窓の外に視線を戻した。

左手首骨折。全治4カ月。

効き手でないということで特に何もなければ、2週間ほどで退院できるらしい。

じっと左手のギブスを見つめる。

――ものものしいなぁ…

私は右手で毛布を持ち上げた。

――よっと。

足を滑らせるように右に移動させてベットから落とした。そのままに下に置いてあるスリッパに足先を入れる。

左手以外は元気なのでやることがないとヒマなのだった。

廊下に出るときにとなりの渡部のおばあちゃんが「みことちゃんお出かけかい?」と声をかけてきた。

私は「ええ」と応えて、そそくさと病室を出た。

渡部のおばあちゃんは台所で滑って足首を折ったとかで入院している。歳は76で、でも元気な人だった。私にいつもみかんをくれる。

――そんなにいらないのに。

廊下に出るとガヤガヤと騒がしい。

病院が静かなのは真夜中だけだ。昼間は意外と騒がしくどこからか音がする。

私はパジャマのポケットを気にしながら、ナースステーションの前をそしらぬふりをして通り過ぎようとした。

――どうにかなりそう。

中にかほりさんがいないのを確認して想った。

ナースステーションの前を通り過ぎてエレベーターの前に来た。下行きのボタンを押して待つ。この間も目はナースステーションを見ている。

ポンと音がして、エレベーターのドアが開いた。

――よしっ。

私は開いたドアから中に入った。

「あぶなかったー」

エレベーターの階数のボタンを背にしてつぶやく。

「何があぶなかったの?」

奥から聞こえてきた声にギクリとする。

そうっと目を開けると、かほりさんが腕を組んでいる。

「御古都ちゃん」

低い抑えた声が耳に響く。

「病人は寝てなさい。お母さん呼んで来ようか?」

「母さんはやめて」

「なら、早くベットに戻りなさい」

「かほりさん、見逃して。10分で戻ってくるから。ね? ねっ?」

私は拝むように両手を合わせた。

「だーめ。大方メールチェックに行こうとしてたんでしょ?」

「そこまで分かってるんだったら、ねっ?」

「だーめ」

「ねっ、ねっ、いいでしょ? 友達いなくなっちゃうから」

「それぐらいでなくなるなら友達じゃないです」

「かほりさんはおばさんだから…」

「!? 何か言った?」

こわいよぅ…。中山センセ以上の人は初めてだった。白衣の天使なんてウソだ。白衣の悪魔だ。

「……戻ります」

「大変よろしい」

私はしぶしぶエレベーターを出た。後から監視するようにかほりさんがついてくる。

かほりさんはナースステーションに入ろうとして立ち止まった。

「そうそう、御古都ちゃん。さっきロビーに仙台櫻華の制服着た子がいたわよ」

「ウチの?」

「そう、修明さんと話してたけど…」

「母さんと?」

――誰だろう。思い浮かばない。

「とにかくベットに戻って、温かくしてるのよ。いいね?」

はぁいと生返事で返して、私は病室に戻った。

ベットの上には、ちょこんとみかんがひとつ置かれていた。

―◆―

病室に現れたのは亜里沙と優子だった。

「やほ、ミコト。元気?」

「元気だけど、ほぼ監禁状態」

私は亜里沙の質問に肩をすくめた。

「これ…」

遠慮がちに優子が差し出したのはピンクのガーベラの花束だった。

「叔父さんがウチの神社でケガさせてしまったって気にしてて…」

「あれは優子んトコのせいじゃないでしょう。なんて言ったけ…? ほら…」

「寺岡?さん?」

「そう、てらおか?とかいうヤツのせいでしょぉ」

「そうだけど、ウチの境内でケガしたことは変わらないから。修明さん、花びんどこ?」

「花びんはないなぁ…」

「ペットボトルかなんかでいいでしょ。ミコト、ある?」

「ペットボトルなら…」

私はベットの下に右手を突っ込んで空になったペットボトルを取り出した。

「はさみかカッターある?」

「そこの引き出しにあるよ」

亜里沙が引き出しからはさみを取り出して、器用にペットボトルを半分に切った。

「かして」

優子が受け取り、病室の外に出て行った。

「別にあんなに気にしなくてもいいのに」

亜里沙が息を軽くはいた。

「ミコトはそれで良くても、あの子はダメなの。自分が許せないの」

「あれは事故で、優子は関係ないのに。あの場にもいなかったし」

「それでも、自分の神社で友達がケガしたことには変わらないから」

「でも…」と言いかけたとき、水が入ったペットボトルを持った優子が戻ってきた。

優子は花束をほどいてペットボトルに生けた。

「2人とも座ったら?」

私はベットをたたいて言った。

「じゃあ」

亜里沙がベットに座る。優子は脇においてある丸イスに腰掛けた。

「2人とも部活帰り?」

仙台櫻華は休みの日でも学校に行くときには制服を着なければならない。

「そうだよ」

亜里沙がうなずく。

「吹部はどう?」

「うーん。14人しかいないから、なんとも言えないねぇ…コンクールにも出られないし」

頬に手を当てて考えるように言う。

「優子は?――そういえば優子って何部? 前に聞きそびれたけど」

うつむく優子に代わって亜里沙が応える。

「ゆーちゃんは弓道。昔からやってるんだよね?」

うん、と優子がうなづく。

「それより修明さん、今回は本当にごめんなさい!」

ガバッと頭を下げる。

「え!? 別にいいよ。優子のせいじゃないし」

「そーだよ、なんていったけ?」

「寺岡」

「そー、あのてらおか?とかいうヤツがすべて悪いんだから」

「でも…」

亜里沙が優子の鼻をつまんで

「もー、それ以上言わないの。ゆーちゃんの悪いクセだよ、それ」

「いたいよっ!」

手を振りほどいて優子が言う。

「でもでも、ケガしたのウチの境内だし…」

私はぷっと吹き出した。さっき亜里沙が言ったことと同じだった。

「それなら大丈夫か…」

亜里沙がほっとしたように言った。

「心配してたんだよ、優子とここに来るまで、大丈夫かなって」

「ごめん。すぐにラインかメールすれば良かったんだけど、監視が厳しくて…」

私はペロッと舌を出した。

「まぁ、そんなところだろうと思ったけど。それでミコトのお母さんに聞いたんだけど…けっこうヤバいんだって?

「手首の骨折だって。全治3カ月。しかも後遺症が残るらしいんだ…」

「後遺症?」

「おそらくってことだけど、握力が元よりは弱くなることと、腕が完全には上げられなくなるだろうって…」

「手だけじゃなくって、肩もなのっ!?」

「手のつきかたが悪かったらしっくって」

「やっぱりてらおか?に賠償請求しようっ! それがいいっ!!」

「それは、母さんがやめときなさいって」

「だけど、ミコト。一生なんだよ、一生。これからずうっとその状態と付き合っていかないといけないんだよ?」

「それは…」

私は黙ってしまう。

――亜里沙に言われなくても。

言われなくても分かっている。この宣告を受けたあと、私は3日間ふさぎ込んで、3日間泣いた。

左手のギブスをたたいて、つかんで、たたきつけた。たたきつけるたびにキズに響いて痛みが走った。それでも私はたたきつづけた。泣きながらたたきつづけた。

痛みで感覚がマヒした頃に、佐藤さんが駈け込んで来て、腕にしがみついた。なおもたたきつづけようとする私の腕をがっちり抱きしめて動かないようにしている。

ヴー

私は諦めてうめき声をあげた。

「いいかげんにしなさいっ!」

佐藤さんの声が病室に響いた。

「ここにはね、あなた以上につらい思いをしている人もいるの。その人の気持ちも考えてみなさいっ!」

私はただただ悔しかった。

何も言い返せない自分に。

痛い左手に。

歯を食いしばって嗚咽を飲み込もうとしても、次から次へと波のように押し寄せてきて、口からもれる。

パアンと頬がはたかれた。

キッと睨むと母さんが立っていた。後ろにかほりさんの姿も見えた。

母さんの目は今まで見たことがないくらいに真剣で、一目で怒っていることが分かる。母さんにはたかれたのは初めてだった。

「母さんには、分からないっ!」

私は嗚咽まじりに叫んでいた。

「母さんは私じゃないもの…」

ポロポロと涙がギブスの上にこぼれた。

「母さんは私じゃないもの…」

繰り返す私を母さんは何も言わずに、ぎゅっと抱きしめてくれた。

あったかくて、やわらかくて。

私は母さんの背中に手をまわしてぎゅっと抱きしめた。きつくきつく抱きしめる。

母さんは何も言わなかった。それがただひたすらに安心できて、私は泣き続けた。

「ミコト?」

亜里沙が心配そうにのぞき込んでくる。

「大丈夫?」

私はハハハとから笑いして

「へーきだよ」

「そ、それならいい」

「修明さん…本当に」と優子が繰り返すのを「ストップ」と言って止めた。

「優子、もういいよ。優子は何にも悪くないんだから」

「でも…」優子は、まだうじうじしている。

「優子みかん食べる?」

私はさっき戻って来たときに置いてあったみかんを差し出した。

えっ…とか言う優子の方にみかんを放る。あわてて優子が胸のまえに両手を出してキャッチする。

「ナイス」

私は笑って言った。優子は頬をうっすらと赤くして笑った。

―chapter 5 大切な友達(吹雪)了―

Chapter 6 袴と弓と冷たい床と(小春日和)

「ちょっと優子、離してよっ!」

「大丈夫です。大丈夫ですから」

三週間の入院生活を終えて、学校に戻るとあわただしく学年末試験があった。

入院中サボった分、成績は悪かった。

三浦センセの呼び出しもケガの後はピタリとなくなった。

卒業式で亜里沙の泣き顔を見て、三月が始まった。

穏やかに終わりゆく一年生の日々を感じていた放課後、帰りがけの私はなぜか優子に引きずられていた。

「どこ行くつのりなのー! 手離してよ」

コートの上から右手をつかむ優子の手を引きはがそうとするけれど、がっしとつかまれた手は思っている以上に手ごわかった。

「ち、ちょっとそこ、出ちゃダメなとこ―!?」

「平気です。 大丈夫ですから」

優子は一階の端にあるドアのカギを勝手に開けて外に出ていこうとする。

「だってそこに『出入禁止』って…って!! 優子聞いてる?」

「大丈夫ですから。 心配しないでください」

上靴のまま外に引きずり出されていく。

――この先ってプールと弓道場のはずだったよね。

今の私にはどっちにも用はない。

「ね、優子っ! 優子ったら!」

優子は聞こえないふりをして、そのまま弓道場に入っていこうとする。

「さあ、入ります」

「え、えっ!?」

「はい、礼をお願いします」

「あ…、はい」

言われるがままに頭を下げる。

優子は軽く頭を傾けて弓道場のサッシを引いた。

「若生優子入ります」

「はーい」

中から、けだるい返事が返ってきた。

どうしたらよいか分からず、ぼけっとしていると

「土足禁止は禁止になってます。脱いでくださいね」

「あ…うん」

こそこそと靴を脱ぐ。

「あ、修明さん、靴はきちんと外に向けてください」

優子がさっとしゃがんで靴をくるりと回した。

私は何気なく靴下のまま木の床に足を下した。

「ひゃっ!」

一瞬で靴下越しにでも分かる床の冷たさ。

奥のストーブの周りからクスクス笑いが聞こえる。なんだか楽しそうだ。

――帰ろう。なんでこんな惨めな思いをしなければならないんだ。

踵を返すとサッシをふさぐように優子が立っている。

「若生、入部希望者かい?」

袴にジャージをひっかけた人が奥から出てきて、近づきながら言った。

「そうですね。そうなってほしいです」

「そうか。じゃ、あんたたち?」

「あ、はい!」

ストーブの前にいた二人の部員が立ち上がり折り畳みイスを出してきた。

「仙台櫻華学園弓道部へようこそ。歓迎するよ。今日のところはそこで見学しててくれ」

私は優子の方をちらりと見て、分からないように、ため息をついた。

「どうぞ」

部員の一人がひざ掛けを貸してくれた。縮こまって肩まで引きずりあげた。

――優子。ってあれ?

入り口を見ると優子の姿がない。きょろきょろしていると

「若生ならそのうちくるさ」

「あの…部長さんですか?」

「柳 小羽(やなぎ こはね)、商業科の2年だ。小羽でいいよ。以後よろしく」

小羽さんは手をパンパンと叩くと

「じゃあ、そろそろ始めるよ。まずは柔軟。固くなってるからしっかりね」

二人一組で柔軟を始める。といっても、ここには小羽さんを入れて三人しかいない。

――小羽さんは?

と思ったとき、優子が入ってきた。

他の部員の物よりも優子の弓道着は少しだけ着古した感じがした。

「若生、やるか」

優子は正座をしてから、持っていた巾着袋をわきに置いた。

「はい」

背筋をしっかりと伸ばして立ち上がり、小羽さんと柔軟を始めた。

――寒い。

今日は昨日までと比べて少し寒さがゆるんで、朝から陽も照っていた。

けれど、夕方になればやはり寒い。

――弓道場って前面なにもないんだ。

見えるものといえば、冷たい床、土の壁に浮かぶ白い的、的まで続く地面と、その上になんであるのか分からないネットの四つだけだった。

――寒い。

ストーブなんて無いようなものだ。少し風が出てきただけで、冷気が容赦なく襲い掛かる。

コートの襟を抑えた。

「やっぱり寒いか」

小羽さんが笑いながらこっちを見ている。

声も出せずに、コクコクとうなずいた。

「若生、今日はもういいだろう」

「まだ、引いてませんけど…?」

「無理だ。あんなに震えてるんじゃ」

「でも、部長…」

「察しはつくが。だがな、若生。無理強いはよくない」

「はい…」

柔軟をやめて、小羽さんがそばに来た。

「えっと…」

「修明です」

「ああ、悪い。でだ、修明さん。こんな寒いところに無理やり連れてきて申し訳なかった。若生はたまに暴走するから。まぁ、興味があるならいつでも来てくれ。歓迎する」

「若生!」

「……はい」

しぶしぶといった感じで優子がやってくる。

「申し訳ありません…修明さんの気持ち考えてませんでした」

「ん、いいよ。気にしないで。でも、どうして?」

優子の頬が桜色に染まる。

「…わたしね、修明さんと弓を引きたいなって」

「えっ!? それって弓道したいってこと?」

顔を真っ赤にしながら優子がうなずく。

「ムリムリムリムリムリムリ。だって、左手に力入らないんだよ? まともに握れないのに。腕も中途半端にしか上がらないし。それに私、運動神ゼロだよ。力もないし」

顔の前で右手をぶんぶんと振り、慌てて答える。

「なるほど」

予想外の声が隣からした。小羽さんだった。

「それでか」

「…はい」

小羽さんは顎に手をあてて考え込んでいる。

「修明さん。握手しよう」

反射的に出された左手を、左手で握り返す。

「ふむ。これが限界?」

「え…、まぁ、もう少しくらいなら」

痛くならない程度で握りこむ。

「ふむ」

「部長、どうですか?」

「充分じゃないかな」

小羽さんは手を丁寧に離すと優子の方を向いた。その答えに優子の顔がパァッと明るくなる。

訳が分からない私は小羽さんと優子の顔を行ったり来たりしている。

「修明さん。腕はどこまで上がる?」

「腕…ですか?」

もう訳が分からない。

――どうにでもなれ

腕をそろそろと上げた。

「…イタッ」

「ああ、無理はしなくていい」

ふぅんと言いながら小羽さんは、じろじろと私を見てくる。

「あの…」

「若生、あっちなら大丈夫じゃないかな」

「私もそう思ってます」

「だが、教えられる人がいない」

「私の通ってる弓道会にいると思います…」

「来てくれるのか?」

「多分…もしくは出稽古…」

二人は私そっちのけだった。

「あのー」

左腕を中途半端に上げたまま声をかけた。

「ああ、悪い。下してくれてかまわない。それでだ。修明さん。弓道やってみる気はないかい?」

「またですか?」

「さっきの話は聞こえてた。だが、その上で誘っている」

「聞こえてたんですよね」

「無論」

「左手に力が入らないのも、腕が上がらないのも、今見せましたよね」

「無論」

「だったら、なんで?」

小羽さんはちょっと考えるように腕を組み、優子の方を見た。

「若生、どれくらいかかる?」

「明日行きますから、その時にお願いするとして、明後日には」

小羽さんはうなずくと

「修明さん。明後日の放課後に又来てくれるかな。その時にもう一度先ほどの話をしよう」

「私からも、お願いします」

優子は泣きそうな顔をしている。

――なんか悪者みたい。

「わーった。わかったよ。明後日ね。でも、答えは変わらないと想うよ」

「ん。わかった」

優子がほっとしたように言った。

―◆―

「弓道か…」

八乙女の駅でつぶやいてみる。

袴姿の優子が頭に浮かぶ。凛としてカッコよかった。

――でもさ、無理だよ。

右手で左肩を抱く。

――力が入らないし、完全には上がらない。そんな状態で運動ができるとは思えない。

右手に力を入れて、左肩をぎゅっとつかむ。

――優子、ありがと。気を使ってくれて。それだけでもう…

鼻をすすりあげて顔をあげる。

入ってきた電車が巻き上げる風はいつもに比べて冷たく感じた。

―◆―

「インフルエンザですね」

――やっぱり。ずっと熱が下がんないからおかしいと思ってたけど。

優子に連れられて弓道場に行ったその日、帰り道から調子が悪くなった。

やたらと体がだるいし、吐く息は熱っぽいし、頭がくらくらし始めた。

家に着くと着替えもそこそこに布団にもぐりこんだ。

20時過ぎごろに帰ってきた母さんが、私からの返事がないのを心配して部屋に入ってきて、額に当てたと思った瞬間には引っ張り出されていた。

そのまま母さんの病院の夜間外来に連れていかれたのが一時間くらい前。鼻に細長い棒みたいなのを突っ込まれて、インフルエンザの検査をされた。

待合室で自分の言う事を聞いてくれない重い体を母さんの肩によりかかけて、永遠に感じるような短い時間を過ごして、やっとの思いで診断を下されたのがついさっき。

何も考える気力もないまま、母さんの車の後部座席に体を投げ出して、家に戻ってきた。

―◆―

「御古都がインフルなんて何年ぶりかなぁ」などと、母さんは妙に嬉しそうだった。

「中学校の時だっけ? 学級閉鎖になったのに大丈夫だったの」

「……小学校」

「周りがみんなダメなのに御古都だけピンピンしてたの」

私はぶすっとして聞いていた

――どうせ私は頑丈ですよっ。

布団をひっかぶる。

…

……

…

ぷはっ。

すぐに熱くなって布団から顔を出す。

頭と頬がぽけっとしてよく考えられない。

時計を見ると1時間経っていた。

…あ…優子に連絡しなくちゃ。

ごそごと枕元に手を伸ばしてみるけれど、いつもの場所にスマホがない。

…あれ?

「母さーん」

かすれた声で母さんを呼んでみる。

「母さぁん…」

「なぁに、御古都」

「スマホ…」

「ダメ」

「え…」

「ダメ」

「え…ダメ?」

「インフルエンザが治るまで、母さんが預かります。御古都がちゃんと寝てるように」

「で…でも、友達に連絡…」

「さっき中野さんと若生さんから電話があったわよ」

「何て…?」

「お大事にしてくださいって」

「優子は他に何か言ってた…?」

「他には何も。さ、もういいからパジャマ着替えなさい。ビショビショでしょ」

「うん…」

熱はなかなか下がらなかった。

うんうんとうなされながら、布団の中で過ごす日が続いた。

そんなこんなで、いつの間にか春休みが訪れ、私は高校二年生になった。

―chapter 6 袴と弓と冷たい床と(小春日和)了―

Chapter 7 桜吹雪(花曇り)

仙台櫻華はその名前の通り、春には校内が桜色で満たされる。

染井吉野が散る中、私は体育館で校長センセのありがたいお言葉を耳に入れていた。

「では、担任の先生の発表に移ります」

――つまらないなぁ。

こういう茶番を私は嫌いだ。クラス替えの名簿の上に書いておいてくれればいいのに。

担任の名前が読み上げられ、歓声と落胆の入り混じった声が聞こえてくる。

「2年I組」

――ああ、私のクラスだ。

「――三浦綱紀先生」

とは思いつつも、知った名前だと何とも言えない気持ちになるわけで。

「今年も三浦センセか…お小言はヤダな」

周りを見回すと右側に大きなメガネが見えた。優子は文系を選択していた。

さらにその奥には華やかな雰囲気。亜里沙がいる。彼女は櫻華大進学コースを取っていた。私は―というと、理系コースの列にいた。

特に理由はないけれど、父さんと同じ道には行きたくなかった。

なし崩し的に退場が始まり、人ごみにもまれながら体育館の入り口で上靴を取り出していると

「ミコト!」

亜里沙がうしろから抱きついてきた。

「亜里沙! 重いよ」

「えーこれでも3kgやせたんだよ」

口をとがらせる。

亜里沙は落とした上靴に履き替えながら

「行こっか」

私は体育館履きを袋に入れながらうなずく。

「でもさー、意外だった」

「何が?」

「ミコトが理系取ったこと」

「あぁ…そうだね」

「ミコトって数学得意だったっけ」

「ううん」

「じゃ、理科?」

「うーん。あんまり好きじゃないな」

「大丈夫?」

「大丈夫にするしかないよ」

力なく笑った。

「やだよー。赤点取って補習受けたミコトと一緒に帰るの」

「そだね。そうならないようにするよ」

「担任誰だっけ?」

「三浦センセ。二年目のお付き合い」

「あー。ミコト、愛されてるから」

「そんな愛はいらない」

「あれでも心配性だからね。綱紀は。じゃなきゃ、毎週呼び出して、あんた守らないって」

「守る? 私を?」

「他の先生の目を自分のお小言にそらしてたんだよ、あれ」

「うそだーっ」

「まぁ、あたしも星崎先生に聞いただけだから」

「今年はどう? 吹部は?」

「今年はねー、星崎先生が中学校回りをして足りない楽器の子スカウトしまくったらしいから、ちょっと期待かな。公立受かって逃げられてなきゃいいけど」

「出場できるといいね」

二年生になって教室が一階下がった。二年生は三階だ。

2-Aの前で少し立ち止まって

「じゃね」

亜里沙は手を振って教室に消えた。

私は手を振り返して2-Iの教室へと歩き出した。

2-Iの教室は少しきゅうくつだった。理系選択者は42人。女子校では少し多いくらいかもしれない。他のクラスが30人くらいなのに、なぜかI組には42人が押し込まれていた。

黒板を見てがっかりする。

――やっぱり三浦センセだね。

きっちり席次が書いてある。

私は〝修明〟と書かれている、右から3列目、前から4つ目の席に座った。

知っている顔は2.3人いた。あんまり仲のいい子たちじゃない。

――ま、いいか。去年と同じだけだから。

黒のスクールバックから文庫本を取り出した。

窓から吹き込んでくる風が前髪を時々揺らした。

――ちょっとねむい。

―◆―

「…ト…コト…ミコト」

目の前に亜里沙の顔がある。

「もう終わってるよ」

「あぁ…」

寝ぼけ眼で時計を見ると1時ちょっと前。

「三浦センセは?」

「綱紀ならあきれて出てったよ。『中野、起こしとけ』だってさ」

よだれでべちょべちょになった文庫本を服の袖でふきながら、私はへへへと笑った。

「あたしはこの後の入学式でビラ配りするけど、ミコトはどうする?」

「…帰る」

「ま、そうだろうと思った」

亜里沙は肩をすくめると、机の脇にかかっている私のスクールバックを取ってくれた。

「なら、ビラ配りが始まる前に帰りなよ。出られなくなるよ」

去年の入学式のビラ配りの列を思い出して、私は立ち上がった。

外に出てみると、すでに列は出来上がっている。出られそうにない。

――大学の方から出よ。

正門とは反対の方向に進みながら、プールの脇を通り過ぎようとした時、パァンとはじけるような音が響いた。

音の方を見ると、いつかの女の子が弓道場にいた。

どこかで見たことがあるようで、見たことが無いような不思議な感覚に襲われた。

――誰なんだろう。

あの時にいた顔を思い出してみる。小羽さんではない。優子はメガネをかけているし。となると他の二人のうちのひとりか。

――ちょっと優子の姿を見たかったな…

視線を戻して、見覚えのある古いラシーンを見つけてイヤな気分になった。

――父さんのだ。

父さんの事を少し話そうと想う。

父さんは東京文政大学文学部文科国文専攻というところを卒業していて、ずっと国語の教員として働いていた。酔うと苦労して出たとかいう大学院時代の話を始めるのでウザったかった。暴力を振るわれた記憶はない。

でも、父さんを毛嫌いする理由は何よりも私の名前にある。

【美】古都や【美】琴なら、よくあるし、誰も間違わずに読んでくれると思う。けれども、私は【御】古都だ。そして、この漢字を選んだのが外でもない父さんなのだ。

小学校で自分の名前の由来を調べるという授業で母さんが教えてくれた。なんで【御】なのかまでは分からなかったけれど。

随分大きくなるまで私は『み古と』と書いていた。そのうちめんどくさくなって『みこと』とひらがなで書くようになった。最近は正式な書類以外で、『御古都』と書くことはない。

――こんな大変な字を押し付けておいて…

でも、なんとなく気になってラシーンをのぞいてみる。

――きったない。

いつのものか分からない飲みかけのコーヒーがあって、助手席の足元にはペットボトルが2個くらい転がっている。うしろには毛布が丸めてある。

――きったな。

私は大学の校舎を見上げた。

―◆―

7号棟の2番教室…ここか。

「しっつれいしまぁす…」

そうっとドアを開けてみる。

――うわ。大学の教室ってこうなってるんだ。

階段の一つ一つに席がある。座っている人は…まばらだ。

一番下の舞台みたいとなところに、うらぶれた男が一人で話し込んでいる。

〝うーん。つまらないですか? 全体的に下を向いているひとが多くなっているような…〟

確かにいる人の半分くらいは寝ているような。

手近な空いている席に座った。

黒板に細々と字が書いてあるけれど、この位置からは読み取れない。

――何やってんだか。

〝えー、じゃあ、少しお休みできるように違う話を〟

――って、何考えてるの!? 休み与えてどうすんの?

私はバックからノートを取り出すと顔の前に持って、その影に隠れた。

――恥ずかしい。

そういえば、この人の仕事してるとこ初めて見るな。

〝何か質問はありますか?〟

――って、それかよ。自分で話題考えろよ。

〝そうですね…あなた方が僕を質問攻めにして、時間が来たら終わりにしましょうか〟

――何考えてんだ、アイツ。

と思ったら右側から

「センセ―」と声が上がった。

〝なんでしょう?〟

「センセーは結婚してるの?」

〝してますよ〟

「奥さん可愛いですか?」

――オイオイ、それを聞くか?

〝えーっと。そうですねぇ…カワイイ…と思いますよ。ハイ…〟

「年下―?」

〝8つかな〟

「えーっ。ロリコンだーっ」

〝えっ、え? ち、ちがうと思います…〟

――やめてくれ。こっちが恥ずかしい。

「なにしてる人ー?」

〝看護師です。彼女を尊敬してますよ〟

「うっわーのろけてる! キモッ」

――キモイと思うなら聞くな。バカ大学生。

「子どもはー?」

――って、ここにいるわ!

〝いますよ〟

「いくつー?」

〝16歳になりました。この四月に高校二年生です〟

「女の子?」

――だから、ここにいるって。

〝女の子です〟

うわっ。女子高生だってー。とか言う声が聞こえる。さらには修明センセの子どもでしょ、カワイソーなどという声も。

――そのカワイソーな人間がここにいます…

「名前はー」

――それは個人情…

〝みことです〟

――って、言い切ったよ。あのバカ。

「どんな字を書くんですか?」

〝えっと…〟

そう言いながら黒板に大きく

『御 古 都』

と書いた。

「美しいじゃないんですか?」

〝うーん。一般的にはそうなんでしょうけれど…これには意味がちゃんとあるんです。皆さんも辞書を引いてみてください〟

私は電子辞書を取り出した。

――えーと。漢字ってなに辞典だっけ?

「センセー。なに辞典引けばいいの?」

――って、大学生だろ?

〝漢和辞典です〟

――漢和辞典っと…これどうやって調べればいいの?

とりあえず、いじっていたら手書き入力があったので、画面に『御』の字を書いてみた。

――なんか上手く入らないなぁ…

〝どうですか? ありましたか?〟

何人かから声が上がった。

〝では。多分ほとんどの辞典で、そうだと思いますが、『御』の字にはもともと美しいもに対する敬称という意味があるんです。美しいものをさらに美しくするという事ですね。古典において「御」吉野などという言い方があるように。都の枕詞は【たましきの】となり、これは玉を敷いたように清らかで美しいの意味があります。古都が持つ、淑やかさや清らかな美しさを持った女性に育って欲しいと願ってつけました〟

「センセーってロマンチスト?」

この質問には答えなかった。壇上で静かに笑っている。

〝『御』には、美しいものをさらに美しくする意味があるんです〟

この言葉が妙に耳に残った。

……バカ。

ぽつりとつぶやいて席を立った。

―◆―

「ねぇ。母さん」

夕飯を作っている母さんに、カウンター越しに話しかける。

「なぁに、御古都」

「私の名前って誰がつけたの?」

「弥生さんよ」

「やっぱり父さんなんだ…」

「まだ、イヤなの?」

「……う、ん…」

「あれ? いつもと違う反応ねぇ」

「母さんは何で「美」の字じゃないのか知ってる?」

頬杖をついて母さんの方を見ると、楽しそうに笑っている。

「それはね、弥生さんが押し切ったのよ。母さんは「美」が良いって言ったんだけど、どうしても譲らなくって。母さんもイライラしてきて、思えば初めてのケンカ。三日間話さなかった。でも、御古都はちっちゃかったから、保育器に入れないといけなくって。そうなるとね、早く名前をつけないとだったの」

「で、結局、押し切られたんだ」

「そうね」

母さんは笑顔を崩さなかった。

玄関のドアが開く音がした。

「本人に聞いてみたら?」

「ヤダ」

私はカウンターから離れて、テーブルの上のリモコンを取り上げた。父さんにチャンネル権を取られたくない。

つまらない情報番組で止めたところでリビングのドアが開いた。

「ただいま」

「おかえりなさい」

母さんの明るい声が響いた。

「みこと、ただいま」

私は応えなかった。無言のまま父さんの脇をすり抜けて廊下に出た。

ペタペタと自分の部屋へと歩きながら、空気がやわらかくなっている事に気が付いた。

――春なんだ。

Chapter 7 桜吹雪(花曇り)―了

モノクローム・ワールドドロップス

まだまだ先は続いてます。遅筆でごめんなさい。

御古都のお父さんがプロポーズの時に歌った歌が何だったのか楽しんで想像してみてくください。

答えはいつだって自分の中にしかありませんから。

※よろしければツイートやいいね、お願いします。励みになります。