半端者

伝説の始まり

……言ってみたかっただけです。

第一章 向こう側の物語 1

主人が妙な思い付きを言い出すまで、その日は魂魄妖夢にとって何の変哲もない一日だった。

妖夢の朝は早い。まだ辺りが薄暗い中、畳張りの部屋で目を覚ました妖夢は鏡に向かう。真っ白な肌と、青い瞳。冷ややかな色合いとは裏腹に、はっきりとした目と短い鼻、丸みを帯びた頬と小さな顎があどけない少女の顔を形づくっている。

端正で愛嬌のある顔だが、妖夢にとってはもう十五にもなるのに五尺に満たない身長と併せてのコンプレックスだった。

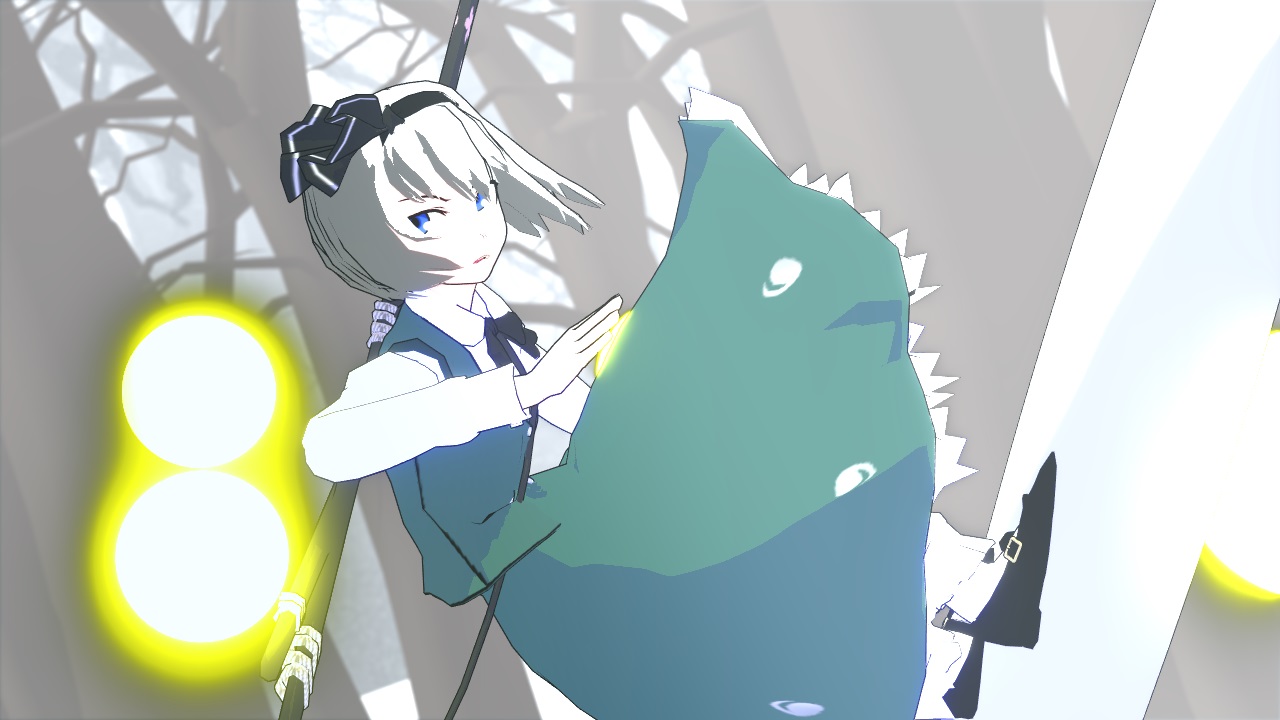

短く切りそろえた銀の髪に櫛を入れ、黒いリボンを結ぶ。寝巻を脱ぎ、白いブラウスに緑のベストを合わせる。人魂を象った紋付きのベストは彼女お気に入りの一張羅だ。

首元に黒いリボンタイを結んできつめに締めると、よし、と一声気合を入れて妖夢は仕事に向かった。

妖夢の職業は庭師だ。ここ白玉楼は広大な敷地を持つ屋敷だが、その大部分を占める庭園の手入れは住み込みで働く彼女の手によるものだ。

ちょうど庭に植えられた桜の木々が蕾をつけはじめる季節である。遣水は冷たく冴えわたり、水面を撫でる風は夜明け前の空気を凍てつかせる。

体が冷え込むだけならともかく、妖夢の気苦労の種は雪だ。平屋の広い屋根に積もった雪を掻くために、この時期は毎朝早起きしなければならない。

正午までかけてようやくそれが終わると、食事もそこそこに本来の仕事である庭の手入れにかかる。冬場の水やりは日が高くなってからと決まっている。植物を冷やしてしまわないためだ。

春になると、白玉楼には桜が咲き乱れる。庭一面に散らばる花びらを掃除するのも楽な仕事ではないが、それでも妖夢は春が、そしてこの庭のことが好きだった。

庭師の仕事を終えた妖夢は裏庭へ向かう。日課の素振りをこなすためだ。普段は朝一番に済ませるのだが、この時期に限ってはどうしても後回しになる。仕事の疲れはあるが、彼女がそれを怠ったことは殆ど無い。

妖夢には庭師に加えてもう一つ、剣術指南という顔がある。といっても、その実態は皆無だ。本来は主人を護るとともに剣の手解きをする立場にあるのだが、妖夢自身まだまだ修行中の身なのである。

早く一人前にならねばという思いで日々精進しているものの、自分が今どの程度なのかも分からないのが現状である。

黙々と木刀を振り続けていると、視界の端をちらつく何かが妖夢の心に入り込んで雑念へと変わる。見ると、それは一匹の蝶だった。冬の蝶は何かに引かれるように母屋の方へと消えてしまう。

程なくして母屋から出てくる女性の姿があった。

「妖夢~」

どこか間抜けなほどにとろんとした甘い声の主は妙齢の女性だ。淡い桜色の髪が柔和な顔にかかり、優しい笑みは母性的な魅力を出していた。空色の着物には季節を先取りした桜模様があしらわれており、彼女はその襟を左前に着ている。

女性の姿を認めると、妖夢の表情がぱっと華やいだ。

「幽々子様!」

妖夢は縁側に座る女性の元へ駆け寄った。

彼女の名は西行寺幽々子。彼女はこの白玉楼の管理人であり、妖夢の仕えるべき主人であり、そして同時に死人である。

といっても、彼女は化けて出ているわけでもなければ妖夢の妄想の産物でもない。この白玉楼が死者の住む世界、すなわち冥界に建てられているのだ。顕界での一生を終えた魂は彼岸にて裁きを受けた後、この白玉楼で転生の時を待つ。

ただし管理人である幽々子はその例外だ。故あって輪廻の輪から外れ永劫にも近い時をこの地で過ごす彼女は、幽霊と区別して亡霊と呼ばれる。

だがこの屋敷にはそれ以上の例外が一人、いや半人だけいた。

「今日も霊が出ているわね、妖夢」

「これでも精を出しているつもりですけどね」

主人の言葉にそう言って肩を竦める妖夢だが、その後ろには確かに白い半透明の物体が付き従っている。

魂魄妖夢は半人半霊である。冥界に在りながらも生きた肉体を有する彼女だが、その魂は半分だけ死に、霊体となって体から漏れ出しているのだ。尋常の人間と比べるに、体温も半分なら体重も半分。瞬きは少なく、呼吸も浅く、およそ生命の営みに乏しい彼女は、まさに半分だけで生きている。

べつだん誰に半殺しにされたわけでもなければ、新手の奇病の類でもない。生まれた時から、加えて言うなら父親や祖父の傍らにもまた半霊があった。つまるところ、そういう体質の家系なのだ。

この半霊は確かに妖夢の一部として自由に動かすことができるのだが、感覚が伝わってくることはない。鋏や箸のような道具かあるいは従順な飼い犬にも似た、しかしそれらとはどこか決定的に違う何か。妖夢は未だにこの物体について計りかねていた。

もしも半霊に意思があるなら、いつもどんなことを考えているのだろう?そんなことを思って虚空を見つめていた妖夢だったが、いつの間にか半霊が幽々子の手慰みに使われているのを見るとすぐ我に帰った。

「ちょっと、幽々子様!」

感覚がないからといって、自分の半身を弄ばれて気分のいいものではない。

妖夢は主の手から半霊を奪い返すと、血の気のない顔をほんの僅かに赤面させながら睨みつけた。

「ごめん妖夢。お饅頭みたいに柔らかいから、つい」

依然、半霊を抱えて身を引いたままの妖夢。

「ごめん妖夢。お饅頭を持ってきたから、ね?」

途端、半霊を放して身を乗り出した妖夢。

「つぶあんとこしあん、どっちがいい?」

「……つぶあんで」

出されるが早いか、幸せそうに饅頭を頬張る。そこには無防備な、年相応の少女の顔があった。

両親のいない妖夢にとって、幽々子は母親のような存在だ。主従という関係を越えて無条件に注がれる優しさ。厳しい生活に身を置く中で、こうして主と二人で過ごす午後の時間が妖夢にとってなによりの安らぎになっていた。

口直しの茶もなくなったころ、ここでようやく冒頭にあった「妙な話」が話題に上がることとなる。

「桜の樹の下には、屍体が埋まっている」

幽々子は出し抜けにそう言い放った。

「え?何か仰いましたか?」

「桜の樹の下には、屍体が埋まっているのよ、妖夢」

妖夢は繰り返された主人の言葉に首を傾げた。

白玉楼の管理人であり、妖夢の主人であり、死人である西行寺幽々子は、また同時に歌人でもあった。掴みどころのない主の言葉に、妖夢はしばしば困惑させられる。そして幽々子はそんな妖夢の様子を見て、口元を隠しながら愉しげに笑うのだ。

「屍体、ですか。それは一体……」

「一体か二体か、あるいはもっとたくさん」

顔の下に両手をぶら下げる幽々子。本物の亡霊が怪談を語るという、奇妙な光景があった。

そして妖夢はどういうわけかこの手の話が大の苦手だった。幽霊に囲まれて暮らす半分幽霊の彼女だが、いざこういう形でそれを聞かされると途端にいつも及び腰になるのだ。剣士としての矜持はそれが表出することをよしとしないが、この怯懦な一面もまた魂魄妖夢という少女の持つ一つの顔である。

「茶化さないでください!」

「ふふふ、ごめんなさい。それじゃ、ちゃんと説明するわね」

幽々子はそう言うと塀の向こう、敷地の外れにある大樹に目をやる。

庭にあるものよりも遥かに大きな桜の木だ。天を衝かんばかりの大樹は地を抉るように力強く根を下ろしているが、春も近いというのに花開くはおろか蕾の一つさえつけてはいなかった。

「実はね、どうやらあの桜……西行妖の根元に屍体が埋まっているみたいなの」

西行妖。妖夢もその名前は知っている。この桜は十年ほど前、彼女がこの白玉楼に来るよりも前からここにあった。にもかかわらず、妖夢はおろかこの白玉楼に千年近く住む幽々子でさえも西行妖が花開くところを見たことがないというのだ。

永遠に咲かない桜というのも妙なものだが、しかしそれ以上に妙な点があった。

「屍体、ですか?」

ここは冥界である。妖夢のような特例を除けば肉体は現世へと取り残され、決してここへ送られることはない。冥界において屍体を探すことは、山で鯨を探すようなものだ。

「そう、屍体よ。実は昨日、蔵で古書を見つけたの。そこに面白いことが書いてあってね」

冒頭に屍体が転がる話を「面白い」と言ってしまうあたり、この亡霊は生死観が歪んでいた。

そもそも自分が死んだときのことはおろか、生前のことすら覚えていないのだという。死んだ記憶もなければ死を迎えることもない。彼女にとって死とはどこまでも「他人事」だ。

幽々子の了承を得た妖夢は恐る恐る巻物を紐解く。拵えは立派だが紙の経年劣化が酷く、半分近い文字が掠れていた。使われている言語は日本語だが字体、仮名遣いともに古く、妖夢の古典知識では不十分な情報を補って判読することは不可能だ。

だがこの書物は絵巻物のようで、最後に描かれた樹の下に人が横たわっていることだけは確認できた。

幽々子がその隣から説明を加える。

「千年近く前のもののようね。読めたことを纏めると、こうよ。ある桜の樹が、故あって封印されることになった。その方法は、樹の下に屍体を埋めること。そしてこの書の最後はこう締めくくられているわ。『屍体と桜は一つであり、屍体が死体であり続ける限り、桜は死に続けるだろう』とね」

「なるほど」と妖夢は主の目に答えた。

「確かに、偶然にしては出来すぎています。つまりその封印された桜がこの西行妖である、と?」

「確証はないけど、ね」

幽々子は再び西行妖を見上げた。

「ねえ妖夢。私のお願い、聞いてくれるかしら?」

妖夢は庭からの光に照らされた幽々子の横顔を眺めながら、従者という自分の立場を思い出してほんの少し姿勢を正す。

「もちろんです。何なりとお申し付けください」

どこか芝居がかったその台詞にクスリと笑みをこぼしながら、幽々子は続ける。

「実はね、面白い本はもう一冊あるの。出家僧の日記みたいなんだけど、そこには人を蘇らせる方法……反魂の術について書かれているのよ。屍体に自然から集めた生命力を注げば、それは自らの魂を呼び戻して蘇るだろう、と」

妖夢はまたも臆しそうになったが、今度は倫理観が勝った。

「反魂って……幽々子様、まさか邪法に手を染めるおつもりですか? 危険です。第一それが本当に千年前の屍体なら、すでに転生している可能性も高いはず。生きた人間の魂を奪うとなれば、いくらなんでも問題があります」

妖夢も冥界に住む者として魂の扱いには無関心でいるわけにもいかない。そもそもこの白玉楼自体が地獄で魂を裁く閻魔の管轄下にある。その威光の下で勝手をはたらこうというのだから、妖夢とて片棒を担ぐわけにもいかない。

「まあ聞きなさいな。この術はもともとそんな大昔の人じゃなくて、著者の知人を蘇らせる目的で編まれたものよ。他の肉体から魂を引きずり出してまで連れてくる力はないみたい。それにもしもこの冥界に屍体があるのだとしたら、それこそ看過できない問題よ。持ち主がいるのなら、白玉楼の管理者としては回収してもらうのが妥当じゃないかしら?」

珍しく真剣な顔をしている幽々子だったが、いい加減に飽きたのかいつもの表情に戻る。

「ふふふ。まあ本当はそんなこと、どうでもいいのよ。私はただ、あの西行妖が花開くところを一度でいいから見てみたいの。だから妖夢、私のために春を集めてちょうだい」

「春を、ですか」

「ええ、そうよ。私の力をあなたに託す。だからあなたは自然の生命力を――春を集めてくるの。この話が本当なら、屍体を蘇らせて花を咲かせることができるかも。……なんて、思っちゃってね」

幽々子はそう言っておどけて見せた。しかし、桜の枯れ木を見つめるその目は幼い子供のように一途だ。

「きっと咲きますよ。いえ、咲かせてみせます」

「ふふ、ありがとう妖夢」

微笑みかける幽々子。しかし、そこで妖夢はふと思いかえした。

「ところで幽々子様。生命力なんてどこから集めてくればいいのでしょうか?」

冥界で生きているものといえば、妖夢の他には庭の植物くらいのものだ。どちらも妖夢にとってそう易々と犠牲にできるものではない。

「そうね、あなたの記憶ではこれが初めてになるかもしれないわね。……いつか話したこと、覚えているかしら?この冥界から結界を越えた向こう側、命ある者たちの住む世界のこと」

「顕界、ですか」

「ええ、そう。あなたには顕界に行ってもらうことになるわ。結界を抜けた先にあるのは人妖混ざり住む幻の地――」

幽々子はどこか遠くを見るような目で語る。

「――幻想郷よ」

その夜、自室の床の間に向かう妖夢の面持ちはいつにもまして神妙なものだった。その眼差す先には刀掛けに掛けられた長短二振りの刀。拵えこそ質素なものの、存在するだけでその場の空気を厳粛なものにするだけの存在感がそれにはあった。

それは刀自体の格によるものでもあるが、それ以上に妖夢はこの刀を見る度に先代の顔を思い出さずにはいられない。

先代は名を魂魄妖忌といい、妖夢の祖父にあたる。

庭師であり剣士であった妖忌は引き取ってきた幼い妖夢を跡取りとして厳しく育てた。それも生半可なものではない。相手が少女であるということをおよそ勘定に入れていないのだ。

日が傾こうが落ちようが仕事が終わるまで休憩は与えられず、妖夢が泣こうが喚こうがお構いなしに稽古は続いた。日常生活においても師弟関係は絶対であり、祖父を「お師匠様」と呼ぶことが二本の前歯を代償に妖夢が初めて得た教えである。

主人である幽々子も妖夢のことでは妖忌に口出しすることができず、稽古が終わると妖忌が去った隙を見計らって盗人のようにこそこそと手当てをするのが常だった。

とにもかくにも厳格の一言に尽きる妖忌ではあったが、そんな師に対して妖夢が抱いていたのは恐怖よりも憧れだった。強く迷いない妖忌の剣と生き方は妖夢にとっての理想であり、その背中を追い続けることで妖夢は強くなっていった。

その妖忌は今、すでに白玉楼を去って久しい。五年ほど前のある日、妖夢に家督を譲るという旨の書置きを残して忽然と姿を消したのだ。そのとき魂魄家の家督と共に引き継ぐことになったのが、これら二本の刀である。

長刀の名は楼観剣。妖怪が鍛えたという曰くつきの名刀である。五尺を超える長大なそれは尋常の人間が振るにはあまりに長く、まして妖夢の背丈では抜くことさえも容易でない。

その細腕でもってこれを御するために注いだ時間こそ、妖夢の修行の全てであったと言えよう。丸太のようなその重みも今では自信に変わっている。

短刀の方は名を白楼剣といい、魂魄家の家宝である。妖忌は楼観剣の使い方を体で教える一方で、白楼剣の扱いについては口を尖らせて妖夢を戒めた。「白楼剣を抜くな」と。宝刀が傷つくことを恐れているのではない。というのも、この刀には特別な力が宿っているのだ。

白楼剣は断迷の剣である。煩悩に迷う人間の霊魂を断ち切ればたちまちに魂は解脱へと至り、昇天する。

魂の輪廻は一介の庭師に干渉の許された領域ではない。濫りに抜けば即座に閻魔の裁くところとなるだろう。この刀を守りそして正しく用いることは魂魄家の家長の重要な務めであると、妖夢は深く肝に銘じている。

此度の務め、一歩誤れば自分たちは外道に落ちることとなる。幻想郷という場所が自分に何をもたらすのか、妖夢はまだ知らない。不安がないといえば嘘になる。だがその一方で妖夢は嬉しかった、今まで妖夢を甘やかしていた幽々子が初めて自分を頼り、何かを求めてくれたことが。

忠義を果たすことは未熟な自分を高みへと導いてくれる。先代に代わって白玉楼を守る剣士としての自分を完成させてくれる。そう信じればこそ、務めに対して前向きにもなれた。

双刀は語らない。だが、師との間には沈黙だけで十分だった。妖夢は刀に頭を垂れた後、灯りを消して眠りについた。その日は特に緊張することもなく、深く眠れた。

第一章 向こう側の物語 2

妖夢は無辺の闇の中を歩いていた。

白玉楼の長い石段を下りると、驚くことにその下には何もなかった。自分たちの住居がぽっかりと闇の中に浮かんでいるのを見て、妖夢は言い知れぬ恐怖を覚えた。

足元に広がる闇は限りなく黒く、一歩踏み出すたびに飲まれてしまいそうな感覚に陥る。自分がまっすぐに進んでいる保証はどこにもなく、平衡感覚だけが頼りだ。

やがて自分の降りてきた石段すら見えなくなり不安がいっそう高まったその時、ようやく行く手にぼんやりとした光が見えてきた。急いで駆けよると、そこには確かに巨大な方陣が描かれている。これが主人の言っていた冥界と顕界の境ということで間違いはないだろう。

恐る恐る片足を入れてみる。押し返される感覚はなく、足は結界を抜けて妖夢の目に見えないところで地面を探している。慌ててバランスを整えて足を戻す。靴の側面には僅かに雪がついていた。

指で取ってみると、半分だけの感覚から伝わる冷たさはそれが自分の知る雪と同じものであることを伝えている。

妖夢は刀が鞘走らぬよう下げ緒を結ぶと、心の準備をするために一呼吸の間を置いた。

分かっていても、地面に向かって飛び込むのは怖い。小さく三歩後ろに下がって助走をつけると、妖夢は目を閉じたまま結界へと身を投げた。

一拍……二拍……地面との衝突がいやに遅い。違和感はすぐに浮遊感へと変わる。全身に風を感じながら、妖夢は目を開けた。

真っ暗闇だった視界は一転して白に包まれていた。

眼下に広がる棚田と、そこからほど近い集落。その両側を囲むように森と竹林が広がっている。遠く四方を囲む山々のなか、一際大きな山が目を引いた。そしてそれらすべてが等しく純白の雪化粧を纏っているのだ。

冷たい風に研ぎ澄まされた妖夢の五感の全てが、この新たな世界との邂逅を強く感じていた。重力に従って落ちる身体。その何倍ものスピードで、心がこの世界へと引き寄せられる。

恐怖はない。そして意識は世界と接触して溶けあい、あらゆる束縛から解放された。

「今なら、飛べる!」

イメージの翼が、妖夢に力を与えた。妖夢の求めに答えるようにうねり、形を変える半霊。扁平な楕円形をとった半霊に飛び乗ると、妖夢は空を飛んでいた。

「やったあ!」

妖夢の初めての飛行を祝福するかのように、連山の間から太陽が顔を出した。朝日は溶けだした雪に染みこんで輝き、黄金色の夜明けが広がってゆく。来光に心を洗われる妖夢の頭上を、彼方へと急ぐ雁の群れが追い越した。

ゆっくりと高度を下げるにつれ、すれ違う景色はスピードを上げてゆく。枯れた木々の伸ばす手に捕まりそうな、ギリギリの高さで空を滑る。

やがて森を抜けた先に開けた空間を認めると、妖夢は柔らかな新雪の上に降りたった。冬の澄んだ空には雲一つないが、遥か上空の冥界はもう見えない。

振り返ると、森が広がっている。上空からは気がつかなかったが、葉が落ちているといっても木立ちの間の視界は悪く、奥の様子は窺い知れない。

浮かれていた心を落ち着ける。野獣や物の怪の類が出ないとも限らない。いつでも抜けるよう警戒しながら、妖夢は白い森へと足を踏み入れた。

樹氷に覆われた白い森の中へと分け入ること数分、せせらぎの音が妖夢を誘った。

凍てついた小川の畔には一輪の花が咲いている。屈みこんで雪を払ってやると、薄紅色の花びらが顔をのぞかせた。しばらくその花を見つめていた妖夢だったが、しかしすぐにもの悲しげな表情とともに立ち上がる。

「ごめんね」

妖夢はそう言って鞄から一本の扇子を取り出す。藤色の扇子が送る風を浴び、花は綻び散るその花弁を預けた。そして花弁は何かに引かれるように空へと昇ってゆく。

「向こうでまた会いましょう」

花びらを見送る妖夢の足元で、枯れた花は眠りにつくように地に伏した。

そのとき、妖夢の背後から近づいてくる者の気配があった。

「幽霊の正体見たり、ってか?」

茂みを飛び越えて近づいてくるのは、妖夢と同じくらいの年恰好をした少女だ。

どう見ても東洋人の顔立ちをしているにもかかわらず、髪は金なら瞳も金。エプロンを着たままその上から羽織る黒い上着、大きな帽子と手にした箒は典型的な魔女のそれである。

妖夢は身構えた。

「誰?」

「私は普通の魔法使いだぜ」

その言葉は妖夢の警戒を解く効果を持たない。

「何の用?」

「そりゃこっちの質問なんだけどな。まあいい、教えてやるぜ。この森は私の庭みたいなもんだ。その庭に怪しげな術を使って花を枯らす奴が入ってきたら、どんな気分だと思う?」

妖夢にとってこれ以上にないほど分りやすい喩えだ。決まっている。自分なら見つけ次第即刻排除する。手塩にかけた庭を荒らされたとなれば、実に面白くない気分だ。

しかし目の前の少女は白い歯を見せながらニカリと笑い、妖夢に向けて手を広げた。

「面白そうだからちょっかい出してみるか、ってな!」

その言葉とともに少女の手から光弾が撃ちだされた。咄嗟に身をかわした妖夢。川向こうの木の幹が折れてその威力を物語る。

「いろいろと無茶苦茶だ!」

妖夢はどこから突っ込みを入れていいか分らなかった。マイペースな主人と理不尽な師匠のおかげで振り回されることに慣れているつもりでいた妖夢だったが、顕界にきて早々にこれは認識を改めねばなるまいと思い知ることとなった。

「話は通じないようね」

「話が早いみたいだな」

妖夢は楼観剣を握り、体を大きく使って長大なそれを一息に引き抜いた。

少女が小さく口笛を吹く。その余裕が癪に障った妖夢は切っ先を相手に向けた。

「貴女のことはよく分からないけど、一つだけ知っていることがある。自分の庭を大切にしない奴に、碌な奴はいない。それだけで十分だ」

妖夢の殺気が高まる。

「とりあえず、斬る!」

身を屈めたままの突進。素早い横薙ぎ。渾身の一振りはだが、寸でのところで空を切る。足元に積もる雪が踏み込みを鈍らせているのだ。

見ると、少女は箒に乗って空を飛んでいた。

「ちゃんばらに乗るつもりはないぜ。悔しかったら追いついてみろよ、足無し幽霊!」

妖夢に背を向けて森の奥へと飛び去る少女。

冷静になればこの時点で森を去るという選択肢もあったが、挑発されたまま逃げ帰れるような妖夢ではなかった。

足が利かないとあれば、別の足を使うだけだ。

「行こう。半人半霊を馬鹿にしたこと、後悔させてやる」

妖夢は半霊に飛び乗り、少女の後を追った。

前方から光弾が飛来する。なんとか小回りを利かせて回避すると、少女の後ろ姿が見えてきた。初速より遅い。わざと追いつかせているのは明らかだ。

「遅かったな。逃げたかと思ったぜ」

「あなたと一緒にしないで。冥界の剣士は敵に背中なんて見せない」

「知るか。そんな教え、私の魔導書には載ってないぜ」

木々の合間を縫う飛行の最中、妖夢の揺れ動く視界は少女の手に握られた何かを捉えた。

「魔法使いの流儀を教えてやるよ。いいか……?」

身の危険を直感した妖夢は全力で半霊の頭を持ち上げて高度を上げる。

「弾幕は火力だぜ!」

直後、妖夢の真下を極太の光線が通り抜けた。

進路上の木々は嵐の後のように倒れ、小川のような轍が地面を深々と抉っている。

「こ、殺す気か!」

「細かいこと言うなよ。すでに死んだような顔してるくせに」

妖夢は激憤した。必ずこの阿婆擦れ女を晒し首にせねばならぬと決意した。

「……命のやり取りがしたいのなら、乗ってやる。二倍ほどお前の分が悪い賭けになるが、文句はないな?」

「悪いな。私は代償を払わない主義だぜ!」

少女が逃げ、妖夢が追う。再び逃走劇が始まった。

妖夢の飛行はまだ拙く、木々と弾幕の合間を抜けるので精いっぱいだ。対する少女はそんな妖夢を嘲笑うかのように距離を詰めさせては離すのだ。

妖夢が血走った眼で飛んでいると、前方から何かが飛来する。握りこぶしのような白い塊は妖夢の顔面にぶつかり、霧散した。雪玉だ。

視界が閉ざされる中、少女の下卑た笑い声が響く。激痛が走るが、執念が妖夢を動かし続けた。その一方、冷たい雪に冷やされた妖夢の頭には冷静さが戻っていた。冷静な怒り、いかにしてあの女を殺すかという建設的な打算である。

相手は飛び道具を持っていて、自分には無い。近接戦闘になれば古びた箒など一刀両断だが、向こうに応じる気は無い。追いつこうにも飛行速度の差は歴然。走ろうにも足元には積雪。これではいつまで経っても追いつく筈がない。

妖夢は己の半霊と足元の雪を恨めしそうに見つめた。するとそこである考えが去来した。

「速度が落ちてきたぜ。いっぱいいっぱいなんだろ?」

少女の煽りを受け、全速力で突進する妖夢。急な加速によって二人は肉薄し、ついに楼観剣の間合いに迫る。

しかし次の瞬間、合わせて打ち込まれた大玉の光弾が妖夢の腹に直撃する。半霊から落ちた妖夢の体は真後ろに吹き飛び、木に背中を打ちつけて止まった。

それまでの気迫はどこへやら、妖夢が立ち上がる様子はなかった。

それを見た少女は少し怯えたような顔をしながら、箒の向きを変えて妖夢へと迫る。

そのとき少女の下の雪が不自然にうねり、盛り上がった。否、それは雪ではない。白い大きな塊は、先ほどまで妖夢が乗っていた半霊である。

半霊は勢いよく箒を突き上げてへし折ると、そのまま少女を空高く打ち上げた。少女は木々を見下ろす高さから垂直落下し、雪に人型の穴を開ける。

起きあがった妖夢が背中を踏みつけると、「ぐえ」という蛙のような声が漏れてきた。

「安心して、命以外は奪わないから。冥界では丁重におもてなししてあげる」

少女は何やら怒鳴りたてているようだが、雪がその台詞を白く塗りつぶす。

「いざ、切り捨て御免」

冥界の剣士は刀を大きく振り上げた。瞳に宿した光を消し、そっと目を閉じる。

そして妖夢は少女に折り重なるように雪中に倒れた。

「おーい」

妖夢の眠りに無遠慮な声が割り込んできた。

「おーい、起きろ」

目を開ける。徐々に鮮明になる視界の中央に、憎たらしい少女の顔が形成された。

「やっと起きたか。おい幽霊。お前の言ってた冥界ってのはこんなに狭いのか?」

どうやらここは屋内のようだ。板張りの天井に障子にふすま。背には畳の感触。白玉楼と同じ日本家屋のようだが、この部屋には見覚えがない。体を起こしてみると、少女も妖夢も粗末な着物に身を包んでいる。

「大体、何でお前が私と同じ布団で寝てるんだ? 冥界じゃそういうおもてなしをするのか?」

現状を把握しようと懸命に思考を巡らせるが、少女の軽口が気に障って考えが纏まらない。

妖夢は堪らず少女に向き直った。

「はくしょん!」

怒鳴りつけようと息を吸い込むと、代わりにくしゃみが出た。

妖夢は体の底からの冷えに気づいた。そして森での一戦と、自分が雪中に倒れたことを思い出す。

「……んにゃろう、続きがしたいならやってやるぜ!」

少女は青筋を立て、妖夢の頬を思いきり引っ張った。妖夢も負けじと少女の髪をふん掴む。すると少女はその力を利用して妖夢の鼻に頭突きを食らわせた。雪玉の痛みが残る妖夢がのけぞると、少女はそのまま妖夢を押し倒して馬乗りになった。だが妖夢はこれを力任せに振り落とす。

取っ組みあいの喧嘩の最中、部屋の障子が勢いよく開いた。

「うるさいぞ!」

男の姿を見た二人は赤くなり、慌てて掴みあいで乱れた服を正した。

話によると妖夢たちは拾われたらしい。森で薪を拾っていた男があの後すぐに二人を発見し、近辺の人里にある自宅まで運んんだのだという。

男は先ほどとは打って変わって鷹揚な態度で二人の世話をする。

「今日はもう遅い。具合も悪いだろうから、遠慮せんと泊まってけ」

寝込んでいる間に時間が経ったようで、既に日が傾いている。

妖夢が迷っていると、少女は何かを思い出したように慌てて立ち上がった。

「悪い、おっさん。私はやりかけの用事があるから帰るぜ。ありがとな」

仕返しが済んでいないことを思い出すが、少女は妖夢が止めるよりも早く支度を済ませて出ていってしまった。後を追うことも考えたが、怒りを蒸しかえすだけの気力は残っていなかった。

「嬢ちゃんはどうする?」

「えっと、私は……」

妖夢は日が落ちる前に帰ろうと思ったが、冬の夜空を遥か天空まで登る余力は残っていない。とはいえ幽々子を心配させるわけにもいかなければ、これ以上世話になるのも気が引ける。結論の出ないまま俯いていると、腹の虫が妖夢に代わってぐぅ、と大きな声で返答した。

「ははは、素直な子だ。構わんよ、ちょうど今から飯だ。食ってけ食ってけ」

「そんな。お礼もできないのに、悪いです」

すると二人の会話に口を挟む者があった。

「大丈夫だよ。うちは今、お金持ちだから」

奥の台所から粥を持ってきたのは、妖夢の半分ほどの歳ごろの娘だ。

「お金持ち?」

「このまえ変な恰好した女中さんが来てね、薪をすごく高く買ってくれたの」

「こら、あまりそういうことを人に言わないの」

奥から母と思しき声が聞こえる。娘は妖夢に軽く笑顔を向けると、奥へと引っ込んでいく。

「まあ、なんだ。そういうこったから気にすんな」

「えっと……では、お言葉に甘えさせていただきます。ありがとうございます」

妖夢は丁寧に頭を下げて粥を持ち上げる。匙が無いことに気づいた男が奥に伝えた。

暫しの沈黙。やがて耐えかねた妖夢がおもむろに口を開く。

「可愛い娘さんですね」

「おう、自慢の一人娘だ」

するとちょうど匙を持ってきた娘の顔を見て、男は続けた。

「そうだ、礼なら今夜こいつに昔話でも聞かせてやってくれ」

「そうですね……分かりました。あまり面白いものは知りませんが」

妖夢が答えると、娘は目を輝かせた。

「やった。楽しみにしてるね、侍のお姉ちゃん」

「お、お姉ちゃん?」

妖夢は慣れない響きに狼狽しながらも、どこか照れくさそうな様子だった。

「それじゃあ、始めるね」

「うん」

「時は元弘。えっと、まあ今から何百年も前の話だよ。その年は流行り病でたくさんの人が死んでしまった年でした。人々が悲しんでいると、都の御殿に一羽の鳥がやってきます」

「鳥さん?」

「でもこの鳥は普通の鳥ではありません。この鳥は妖怪の鳥、怪鳥だったのです」

「妖怪は分かるよ。怖くて悪い奴ら!」

「鋭い嘴と爪、蛇の姿の尻尾に、それからこの鳥は人間の顔を持っていました。そして人間の声で鳴くのです。毎晩毎晩大きな声で、『いつまで……いつまで……』と。ある晩、誰かが姿を見にいくと、怪鳥は病気で死んだ人たちの屍体を食べていました」

「怖いよ、お姉ちゃん」

「都の人たちも怯えていました。そこで侍を呼ぶことにしました。この侍は弓の名手で、目に見えるものなら何でも撃ち落とせると言って怪鳥退治に向かいます」

「それで、どうなったの?」

「侍が御殿に着くと、空が黒い雲に覆われて雷が鳴り始めます。やがて都じゅうに響く大きな声とともに雲の中から怪鳥が現れ、侍をめがけて降りてきました。侍は弓を構えると、弦をいっぱいに引き絞って放ちます。すると矢は怪鳥の喉を貫き、怪鳥は地面に落ちました。以来、都の人々が怪鳥の声に震えることはなくなりましたとさ。めでたしめでたし」

「やったね。凄いね」

「気に入ってもらえた?」

「うん。ありがとう」

「どういたしまして」

「お姉ちゃんはこの話、誰に聞いたの? お母さん? お父さん?」

「えーと……お母さん……から……かな……」

「ふーん。あっ!ねえねえ、お姉ちゃんも妖怪退治とかできるの? 剣でズバーって!」

「もちろん。悪い妖怪はお姉ちゃんがみんな斬っちゃうよ」

「そっか。じゃあ私、もう妖怪なんか怖くない!」

「でも、あんまり危ないところに行っちゃだめだよ。妖怪とか不審者とか、いろいろいるから。お父さんにもちゃんと言っといてね。一人しかいない、大事なお父さんなんだから」

「…………」

「……って、もう寝ちゃったか」

第一章 向こう側の物語 3

「まあ世の中にはそういう話もあるのよ、妖夢」

幽々子は羊羹に楊枝を入れながら言った。

「そうですね。可哀想ですが、博士のご冥福をお祈りするばかりです」

妖夢は空になった自分の湯呑みに急須から茶を注ぐ。

「あら、祈られちゃった。私、頑張らないと」

「いや、ここには来ませんよ。架空の人物ですから」

あれから数日、妖夢はほぼ毎日人里に通っていた。

新しい刺激に触れた妖夢は自分に旺盛な好奇心が備わっていることを知った。屋台や見世物などはもちろん、里に暮らす人々の生活の何もかもが珍しく、妖夢の耳目を大いに愉しませた。そして夕方になって帰ってくると、土産を食べながらその日に見聞きしたことをこうして幽々子に話すのだ。

今日も先ほどまでは通りでやっていた人形劇の話をしていたところである。ある英国紳士が凶悪な第二の人格によって身を亡ぼす話だ。

「冗談よ。頑張らない頑張らない」

「そんなに堂々とサボられても困ります。どこかの死神じゃないんですから」

妖夢は最後の一切れの羊羹を食べようとして、それが無くなっていることに気付く。

「そいつぁ聞き捨てならないねえ」

役者のような台詞に振り向くと、いつの間にかそこには女がいた。

赤毛の女は長身で体格がよく、この寒さにもかかわらず半袖の服を着崩している。

右手に楊枝を持った女は羊羹を口に含んだまま続けた。

「まあ聞きな。蟻の中には働きもんと怠けもんってのがいる。だけどね、怠けもんたちがいなくなっちまうと、その巣が立ち行かなくなるって話だ。なんでも日頃からどいつもこいつも働いてちゃ組織が疲弊するんだと。何が言いてぇかってな、あたいはサボってるように見えていざというときのために力を蓄えてるってこった」

妖夢は女を睨んだ。

「小町さん、あなたただの船頭ですよね? いざというときって何ですかね? 船でも沈めるつもりですかね? いろいろと蓄えすぎなんじゃないですかねぇっ!」

「きゃん!」

小町と呼ばれた女は飲み込むと同時に腹を強く抓まれてむせかえる。

「馬鹿野郎。船頭つってもお前ぇ、こちとら三途の川の一級案内人だぞ。いざ人手が足りないとなりゃ、溜まり溜まった魂ぜんぶ彼岸彼方までぶん投げてやらぁ」

「船、関係ないじゃないですか!彼岸じゃそんな雑な仕事が許されるんですか?」

「心配ねぇって。どこも案外適当なもんだよ。客に舟を漕がせるウチの先輩、書類に「全略」って書いて左遷されてきた新顔、変なTシャツを売りはじめる観光部、そんなもんに金つっこんで船の修理費を渋る経理部……あと、書類を溜めこむ冥界の管理者とかな」

幽々子の皿からはいつの間にかまだ三つも残っていた羊羹が消え去っている。

「あらやだ。私はいざというときのために書類を溜めこんでいるだけよ」

「……幽々子様、お願いですから同じレベルで話さないでください」

妖夢はいたたまれない気分で主人を諫める。

「それで、今日は催促でもしに来たのかしら?」

「いやあ、まさかまさか。お姫さんのご尊顔を拝しにきただけだよ。それと、ここの綺麗な庭をね。それにしても、ここは妙に温かいねえ」

春を集めはじめてから数日、すでにはっきりと分かるほど顕界との間には温度差ができており、桜の蕾も増えてきた。

しかしその一方で、妖夢は肝を冷やした。

この女の名は小野塚小町。死神であり、彼岸は三途の川にて死者の魂を運ぶ船頭だ。

川を渡った先には是非曲直庁という裁判機関があり、閻魔の判決のもとに冥界、地獄、天界への魂の振り分けを担っている。死神たちは皆この是非曲直庁に所属する、言うなれば閻魔の手先である。故に、幽々子の計画について知られるわけにはいかない。

妖夢がまごついていると、幽々子が口を開いた。

「妖夢が春を集めてきてくれたのよ、顕界から」

「ゆ、幽々子様ぁ?」

何の躊躇いもなく秘密を暴露する幽々子。妖夢は開いた口が塞がらないといった様で二人のやり取りを見ているしかなかった。

「へぇ。春を集める、ねえ。そんなことができるもんかい。あたいにも教えてほしいもんだ」

「ふふふ、企業秘密よ」

「ちぇ。しかし、こいつぁいいや。これから毎年やるのかい?」

「さあ、どうでしょう。楽しみにしているといいわ」

「いやあ、持つべきものはいい得意先だねえ」

妖夢は自分の心配が杞憂であったことを思い知る。

この死神、再三言われている通りのサボり魔である。渡し守の仕事を適当に放り出しては人里で遊びまわっているようで、気まぐれで白玉楼に顔を出すのもいつものことだ。

そして彼女は告げ口をするような無粋な死神でもなければ、公務のために秘密の楽園を手放すような殊勝な死神でもない。

「そりゃそうと妖夢。お前さん顕界に行ったんなら、人里には寄ったかい?」

「誰かさんに土産を取られたばかりですよ」

「へえ、そうか。寄ったのか」と小町は何か一人で納得したようにうなずいた。

「まあそう根に持ちなさんな。近いうちに人里の面白い場所を教えてやるから」

すると妖夢は初めて小町の方に体を向けた。

「どんな場所ですか?」

「そうだな、やっぱり一番は賭場だろうねえ」

「じゃあいいです」

妖夢は呆れた様子で体を戻した。

「つれないねえ。博打を知らないたぁ、人生の半分は損してるよ」

「まだまだ半人前ですから」

「相変わらず妖夢は硬いねえ」

小町は大げさに肩をすくめてみせる。

「いや、まあこれでも爺さんが出ていってすぐの頃よりはあか抜けてきたもんか。こりゃ先が楽しみだ」

「心配しなくても小町さんみたいにはなりませんよ」

そうは言いつつも、妖夢は小町にどこか憧れている節があった。幼いころから修行一筋の妖夢にとって、顕界の土産話を持ってくる小町はその奔放な振る舞いと相まってエキゾチックな魅力を持っていた。面倒見のいい小町のことを、妖夢は年の離れた姉のように慕っていた。

ところが家督を継いでからというもの、妖夢は小町を小馬鹿にした態度を取るようになった。魂魄家の家長としての自覚が、この怠け者に同じることを許さないのだ。あるいは負けず嫌いな妖夢が勤勉さをもって小町に対抗しようとしているのかもしれない。

しかし、この張り合いは決まって不毛な結果に終わるのであった。

「はっはっは、泣き虫妖夢がよく言ったもんだ」

「む、昔の話を持ち出すなんて、卑怯です!」

「あたいに言わせりゃ五つも十五も変わりゃしないよ」

「むぅ……やっぱり小町さんはずるいです」

妖夢が拗ねてそっぽを向いたのを見ると、幽々子が助け舟を出した。

「まあまあ、妖夢も毎日人里のことはちゃんと楽しんでいるじゃない。それにね、小町。この子も飛べるようになったり魔法使いと戦ったり、いろいろ成長しているのよ」

「ほー。それは面白そうな話だねえ。その話、詳しく聞かせてくれるかい?」

それから顕界での出来事を話しているうちに日が暮れ、小町は帰っていった。

「それにしても、冷や冷やしましたよ」

妖夢は盆を棚の上にしまおうと踵を浮かせた。

「小町さんだからよかったようなものの」

「小町だから言ったのよ」

得意げに言ってのける幽々子に、妖夢は呆れた。

「はぁ。何といいますか、私の周りはみんなどうしてこう緩い方々ばかりなのでしょうね?」

「ね。困ったものね」

「いや、あなたもですよ?」

「きゃっ。怒られちゃった」

幽々子はわざとらしく縮みあがった。

「まあでも、今回に限ってはそれに感謝するばかりですね。幻想郷の方からもしばらく苦情は来ないでしょうから」

「寝坊助さまさまね」

二人は知人の寝顔を想像し、悪い笑みを浮かべた。

幻想郷の管理者は幽々子と旧知の仲であり、この白玉楼にも足繁く通っている。しかしそれは冬を除いてのことだ。

彼女には冬眠の習慣がある。春を盗むということは、同時に彼女の目覚まし時計を盗むようなものである。

「でもそうね、もし私たちの邪魔をする者がいるとしたら、それはきっと巫女でしょうね」

「博麗の巫女、ですか」

妖夢も話には聞いている。幻想郷の管理者たる知人の曰く、彼女がブレインなら相方の巫女は実働部隊。異変解決と妖怪退治のプロフェッショナルだそうだ。結界があるといっても、妖夢のような例外がいる以上はここも絶対に安全とは言えない。

「大丈夫ですよ」

妖夢は力強く胸を叩いた。

「魂魄家の名にかけて、幽々子様の身は私がお守りします!」

「あらあら。それじゃ、頼りにしているわね」

健気に胸を張る妖夢に、幽々子は微笑みながら答えた。

それから二カ月ほど過ぎたある夜のことだった。

妖夢はどこかで物音がしたような気がして、いつもより幾らか早く目を覚ました。枕元の時計を掴んで左目を擦った妖夢はもうひと眠りしようかと少しだけ迷ったあと、諦めて布団をたたむ。

今から庭の手入れを済ませて顕界へ出たのでは、流石にまだ少し寒い。着替えながら時間の潰し方を考えていた妖夢はやがて体を軽く慣らすと、念のために屋敷を見回ることに決めて刀を手に部屋を出た。

物取りの類とは無縁の場所だ。おおかた物でも落ちたのだろう。でなければ主人が起きだしているのだろうか? しかしそんな妖夢の見当とは裏腹に、屋敷にこれといった変化はない。

こうなると臆病な妖夢は徹底的に確認せずにはいられなくなって外へ出た。

有明の月を西の空に頂き、桜花は爛漫と咲き乱れている。

まず西行妖のことを考えた妖夢は裏庭へ出たが、変化は見られなかった。この咲かない桜は妖夢の努力の甲斐あってか最近になってようやく花開いたが、五分咲きのあたりからなかなか前に進まないでいる。

屋敷の周りをぐるりと一周して何もないことを確かめると、正門を開けて外の様子を見る。果てしなく続く石段は春霞に包まれ、中ごろまでしか見通しが利かない。

だが妖夢の目はその彼方にぼんやりと見える人影を捉えた。ゆっくりと石段を登ってくる人影は、徐々にその姿を鮮明にする。

妖夢よりも頭半分ほど背の高い少女だ。冬の夜空を飛んできたとは思えないほどの軽装だが、鮮やかな紅白の装束を見た妖夢は全てを合点して鯉口を切った。

「博麗の巫女と見受ける」

少女が歩みを止めることはない。

黒い瞳と目を合わせた妖夢は不思議な感じを懐いた。少女の瞳に宿る光からは刺すような闘気が感ぜられるが、しかしその一方でそこには何も見ていないかのような無関心さが同居しているのだ。この無関心さに虚無感や頽廃感は毫も無い。限りなく奔放な、それでいてあらゆる干渉を拒絶する気高さ。周りの空気から浮き上がるような、侵し難い神聖さ。喜びも悲しみもまだ知らない、嬰児のような純粋さである。

少女は両手を広げると、袖を垂らしながら蝶のように宙に浮いた。その周りを囲むように御札が漂う。さも当然のように行われるそれを見て、妖夢は理解した。なるほど彼女は世界にそれを許されているのだ、と。

楼観剣を握る手に力が籠る。階段を下りる足が徐々に速まる。

「先手必勝!」

妖夢は階段を蹴り、跳びかかった。少女は半回転して身を躱しながら妖夢に向き直る。妖夢は踊り場を着地点に定めて受け身を取った。

すると少女の背後から妖夢の後を追って半霊が突進した。少女は抉るような打撃に体を押し込まれる。

妖夢は飛来する少女を両断せんと構えた。しかし間合いに入る直前で少女が身を翻し、妖夢の一振りは牽制で飛ばされた御札を切り裂く。

少女が距離を取る間に妖夢は半霊に乗り、仕切り直しとなった。

距離を詰めようとする妖夢に対し、少女は光弾を撃ちだす。撒き散らされた光弾は弾幕となり、妖夢の行く手を阻んだ。

妖夢は森での一戦を思い出した。

この巫女は魔法使いよりも遅いうえ、妖夢の飛行も幾らか精度が上がっている。しかし、四方からの弾幕は密度が段違いだ。回避を反射神経に任せて突進するが、ある程度の距離まで詰めたところで必ず抜け道が見つからなくなってしまう。

妖夢はそこで一旦突破を諦めた。冷静に策を練る魂胆である。

弾幕が疎らになるところまで距離を取ろうと速度を緩める。

しかし、そのとき妖夢は後ろからも弾が来ていることに気づいた。同心円状に発射された弾幕は途中で停止、逆行しているのだ。てんで勝手に飛んでいるように見えて、その実は内から来る弾と外から来る弾が交差しているのである。進まば無限地獄、退かば叫喚地獄といったところだろうか。

元よりどうあっても退くつもりのない妖夢だったが、改めて覚悟を決めた。こうなればあの巫女を斬らねば助かる道はない。

更なる観察を続けるうち、妖夢はとうとうこの弾幕の穴を発見した。迷わず半霊を駆る。

弾幕の中からそれに気づくのは困難だったが、この弾幕は同心円であって球でない。同じ高度を飛んでいる二人の上下数メートルを囲む、平面的な円なのだ。

妖夢はその巨大な開口部に位置取り、そして少女をめがけて半霊を飛び降りた。

「上だあぁっ!」

妖夢は少女の頭を唐竹割にしたかに見えた。しかし少女は先ほどまでの浮遊とはうって変わって俊敏に、残像を残しながらその場を離れる。

少女を目で追うよりも早く、妖夢は気付いてしまった。自分が今いる場所、直前まで少女がいた場所は弾幕の中心である。

時間の流れがひどく遅く感ぜられた。桜花に紛れ舞う光球は輝きを増し、薄紅色の霞に滲んで視界を覆う。妖夢の意識はそこで途切れた。

石段の上に倒れる妖夢を、上弦の月が冷ややかに見つめていた。

幻想郷の片隅、山間の街道に人気は無い。時折通りかかる獣の足跡さえ、またすぐに雪が消してしまう。それだけ。本当に、ただそれだけの光景だ。

深々と降る雪。無限のように続く静寂。

ゴトリ、と音がした。路傍では古びた祠が長い冬の積雪に耐えかねて崩れていた。

雪が降っている。

雪が深々と降っている。

第一章 向こう側の物語 4

妖夢は剣を振り下ろした。巫女服の少女は二つに裂け、赤い影となって消える。すると奥からまた一人、同じ少女が現れる。

次々と切り伏せるも、妖夢の体力が失われる一方、少女は涼しい顔で階段を上ってくる。

「私がいる限り、幽々子様の所には行かせない!」

渾身の一振りの後で少女の姿を探す妖夢だが、視界には誰もいない。

妖夢が安堵しかけたその時、背後から大きな音がした。少女が門扉を開け放ち、奥へと入っていくところである。

「待て!」

必死で後を追うものの、目の前で閉ざされた扉はいくら強く押しても開かない。どんどんと扉を叩きつづける最中、屋敷の中から悲鳴が聞こえた。

「幽々子様!」

妖夢は扉を蹴破った。

妖夢は布団を蹴り上げた。目を覚ますと、見慣れた天井と欄間が目に入る。白玉楼の自室である。

妖夢は全身に違和感を覚えた。起き上がろうと体を動かすと、まだあちこちに鈍い痛みが残っている。

「いたた……」

弱弱しい声を上げる妖夢に、何者かが語りかけた。

《情けない……》

怪訝に思って周りを見回すが、部屋には妖夢の他に誰もいない。

《情けないぞ、魂魄妖夢!》

突如、布団の下から白い塊が飛び出し、妖夢の目の前に踊り出た。

「きゃあ!喋ったぁ!」

慌てて部屋の隅に退避する妖夢。しかし白い塊は容赦なく突撃し、開きかかった妖夢の口を塞ぐ。

《ええい、そんなみっともない声を上げる侍があるか!》

「あがが、あがが」

もがく妖夢の手足の動きが異常な域に達したところで、白い塊は呼吸を許す。

妖夢は肩で息をしながらその姿を見つめた。見慣れた色と形、何より体の違和感がこの塊の正体を物語っていた。

「あなた、私の半霊ね」

《そうかもしれない、半分くらいは》

妖夢は「何よそれ?」といかにも不機嫌そうに聞いた。

《確かに私はいま半霊として動き回っているが、自分がこれまでお前に付き従っていた覚えはない。私は魂魄妖夢としてこれまでの人生を歩んできた。ここに引き取られて修行を重ね、幽々子様にお仕えしてきたのは紛れもなく私だ》

「そんなはずはないよ。妖夢は私だもん」

《それはそうだろう。だが私も妖夢だ。私はお前の中にいた、もう一人の魂魄妖夢だ》

妖夢は首を傾げた。

「どういうこと?」

《私はずっとお前の中からお前の行いを見守り続けていた。時にその心に働きかけることもあったが、数年前から腑抜けたお前は少しずつ私の声に耳を傾けなくなった。いつしか私はお前の心に僅かな力をかけることしかできなくなり、ここ数カ月に至ってはほとんど消えかかっていた》

「心外ね。いつから私が腑抜けたっていうのよ?」

《何を偉そうに。お師匠様が出ていってからというもの、私がどれだけ苦労して毎日お前に木刀を握らせていたと思っている? なのにお前は幽々子様の誘いに負けてすぐに稽古を投げていたじゃないか。なんなら顕界での務めが始まってから、お前は一度でも稽古をしたか? 早々に切り上げれば午後には帰って稽古ができたというのに、お前は人里で油を売るばかりだったじゃないか。これを腑抜けと呼ばずして何と呼ぶ?》

「それは……そうかもしれないけど……」

目を伏せる。反論の言葉もなかった。

《けど、何だ?》

「けど、私も今は悔しいよ。自分の未熟さのせいで幽々子様を守れなかったことが、本当に悔しい。「頼りにしている」って、初めて言ってもらったのに……」

俯いた妖夢の声は僅かに震えている。それを見た半霊は目を逸らすように向きを変えた。

《ふん。悔しがるだけなら誰にだってできる。この軟弱者が》

それきり半霊が妖夢を責めることはなかった。

しばらくして、部屋に幽々子がやってきた。幽々子は障子を閉じたあとで布巾の乗った盆を持って立ち上がり、妖夢の布団の傍で腰を下ろす。

「幽々子様、申し訳ありません。私の力が及ばなかったばかりに……。いかなる処分も覚悟しております」

何を言われるよりも早く、妖夢は畳に手をついて深々と頭を下げた。

「顔を上げなさい」

幽々子の声は優しかった。その表情は怒りとはかけ離れ、むしろ慈愛に満ちていた。

「謝るなんてとんでもない。むしろあなたには感謝しているわ。私のためにこんなに必死に頑張ってくれたのに、それ以上何も望むことなんて……」

「ですが、私は負けてしまいました。剣士として何一つ、幽々子様のお役に立てませんでした」

妖夢はにじり寄ってくる幽々子を制する。すると幽々子はにっこりと笑顔を作ってみせた。

「どうでもいいのよ、そんなこと」

妖夢は思わず「は?」と漏らした。理解が追いつかなかった。

「どうでもいいのよ、そんなことは。あなたが頑張ってくれたこと、あなたがこうして生きて帰ってきてくれたこと、それだけで私はとても嬉しいの。だからね、妖夢。ありがとう」

幽々子が妖夢を抱きしめようと手を広げる。

しかしそのとき妖夢の中に起こったのは悪寒にも似た居心地の悪さだった。嫌悪と憤りが、吐き気のように腹の底からこみあげていた。

自分があれほどまでに必死で報いようとしていた期待は、嘘だったのだ。剣士として初めて感じた喜びも悲しみも、幽々子にとっては「どうでもいい」ことだったのだ。結局のところ、幽々子はどこまでも自分のことを剣士としてではなく可愛い娘のようにしか見ていないのだ。一切の悪意なく行われたその裏切りが、妖夢には許せなかった。

ふと、値踏みするような半霊の視線を感じた。ここで抱擁を受け容れてしまえば、それは幽々子の定義に従って剣士としての自分を殺してしまうことと同義である。そう思うと、今まさに自分を包み込まんとしている諸手がひどく汚らわしい、魂を奪う悪霊の手のように見えはじめた。幽々子という存在が、自分を堕落へと誘う全ての権化のように思えた。

「嫌ぁっ!」

妖夢は息のかかる距離に迫っていた幽々子の体を突き飛ばした。そして刀掛けにある白楼剣の方へと目をやった。

そのとき、妖夢はハッと冷静になった。自分は白楼剣で何をしようとした? 一瞬でも浮かんでしまったその考えに、妖夢は戦慄した。

できる限り素早く、何事もなかったかのように視線を戻す。だがそのとき、妖夢は自分が既に取り返しのつかないことをしてしまったのだと実感した。

幽々子が乱れた服のまま仰向けに倒れ、無抵抗な少女のようにこちらを見上げている。

その目に浮かんでいるのは恐怖。山のような化け物か、あるいはこの世の終わりでも見ているかのような、そんなどうしようもない恐怖だ。幽々子のこの表情を、妖夢は知らない。いつも余裕のある笑みを湛えている幽々子が、他ならぬ妖夢に怯えているのだ。

「ち……違う……」

妖夢の足は邪眼によって石化したかのように自由を失った。さっきにも増して得体の知れない恐怖が全身をぞわぞわと這いまわる。尻餅をついたままじりじりと後退する。襖にぶつかって追い詰められた瞬間、理性の火は掻き消えた。妖夢は襖を突き飛ばし、何かわけの分からぬことを喚き散らしながら部屋を飛び出した。

翌日、妖夢は物置部屋で朝を迎えた。

昨夜は入口から隠れるように箪笥の陰で小さくなり、疲れ果てれて眠るまで泣きつづけた。

目を覚まして一番に感じたのは、茫洋たる虚無感と喪失感であった。謝らなければという考えはあったが、もう一度顔を合わせる勇気だけがどうしても起こらなかった。

主人がまだ起きだしていないことを祈りながら、物取りのようにそろそろと廊下を歩く。自分がそんな立場に置かれていることが、たまらなく悲しかった。

自室に辿り着いた妖夢は恐る恐る中をのぞき込む。主人の姿は無く、妖夢が外した襖はそのままになっている。広げたままの布団の脇には、一枚の紙が置かれていた。

妖夢へ

昨日はごめんなさい。私にはあなたの気持ちが分かっていませんでした。

今すぐ会って話がしたいのは山々ですが、まだ自分の中でもいろいろと整理がついていません。しばらくは一人で考える時間がほしいと思います。

たいへん勝手なことですが、あなたには暇を出させてもらいます。

いつまでとは言いません。あなたがそのままどこかへ行ってしまっても、仕方がないと思っています。それでももし、あなたがまだ私に愛想を尽かしていないようでしたら、どうか戻ってきてください。そのときにはきっと、私はあなたと向き合う準備を済ませておきます。

幽々子

追伸

少ないですが、あなたのこれまでの働きに対する報酬を置いておきます。今までありがとうございました。

紙の下には一束の小判が積まれていた。その僅かな重みを手に取りながら、妖夢は悲しみに震えた。

第二章 広有射怪鳥事 1

夕闇が人里を包みこむ。通りを行き交う人々は各々の家路に就き、次々と姿を消してゆく。

辺りがすっかり静まり返ったころ、橋の上に小さく丸まるようにして座る幼い少女の姿があった。

やがてそこに一人の女が通りかかり、少女の顔を覗きこんだ。

「嬢ちゃん、もう夜だよ」

少女は抱え込んだ膝に顔をうずめ、女と目を合わせようとしない。

「早く帰らないと、親御さんが心配するよ」

「……ないよ」

少女はぼそりと呟いた。

「帰る場所なんか、どこにもないよ。お父さんもお母さんも、妖怪に殺されちゃったから」

「そうか……。そいつぁ嫌なことを聞いちまったねえ」

女はばつの悪そうな様子でそう言った。

「ついてきなよ。飯、食ってないんだろ? 嬢ちゃん、名前は何ていうんだい?」

「妖夢。魂魄妖夢」

「そうか……。そいつぁ嫌なことを聞いちまったねえ」

女はばつの悪そうな様子で繰り返した。

人里を縦断する目抜き通りは煩いほどの活気に満ちていた。長かった冬が終わり、住人たちの活動は数日前と比べても目に見えて分かるほどに盛んになっている。柳の葉は色づき、道沿いを流れる運河も雪解け水によって水かさを増している。

妖夢は賑わう通りの一本向こう、人通りの少ない橋の上に佇んでいた。

孤独を味わうのはいつぶりだろうか? 古く曖昧な記憶を辿りながら、妖夢は水面に映る自分の顔に向けて深く溜め息を吐いた。

《随分と応えているな》

水面が答えているはずもなく、妖夢は半霊の方を振り返る。

「そりゃ応えるよ。情けないというか、不甲斐無いというか、なんというかもう……。ああ、ダメ。死にたい」

妖夢は橋の欄干にだらりともたれ掛かり、飛び込むような形で手を広げた。

《冗談のつもりならセンスがないな》

「割と冗談って気分でもないからね」

水面に映った顔が、力なく笑う。

「あなたはいいよね。フワフワ浮かびながら横から口出しするだけでいいんだから」

《随分な言い草だな。誰のせいで巻き添えを食ったと思っている?》

「別に誰もついてこいなんて言ってないし」

《私だって好きでついてきたわけじゃない。お前のような間抜けはこっちから願い下げだ》

妖夢は鉛のような上体を持ち上げて半霊に向き直った。

「何それ? じゃあ聞くけどね、あなたが私の立場だったら、あの時どうしていたっていうのよ?」

《それは……確かに私も腹が立った。今の幽々子様との距離感について、思うところがないといえば嘘になる。お前をけしかけてしまったことも事実だ。だが私ならもう少し思慮のある行動をしたはずだ。第一、主に牙をむくなんて士道不覚悟も……》

「あーはいあーもういいです私が悪うございましたどうせ私は腑抜けで間抜けで底抜けの馬鹿ですよ」

叩きつけるようにそう言うと、再び欄干にもたれた妖夢はそれきり半霊に答えることを止めた。やがて叱責に疲れた半霊が折れ、気怠い沈黙だけが残った。

しばらくの間、妖夢は遠くの雲が風に流されて形を変えていくのをぼんやりと眺めていた。茫洋たる前途から来る悩みを先延ばしに、午後の緩やかな時間だけがただ流れてゆく。

そうしていると、どこかで聞いたことのある調子外れな声がした。

「出たな、いつかのぼうれい剣士!」

渋々ふり返ると、初めて顕界に来たときに遭遇した魔法使いの少女が大げさな構えを取っている。

妖夢は何も見なかったことにして視線を空に戻した。しかし、少女は妖夢の真横まで寄ってきて同じポーズを取りなおす。

「出たな、いつかのぼうれい……」

「うるさーい」

妖夢は頬杖を突いたまま、空に向かって言葉を飛ばすような投げやりさで言った。

「ここであったが百年目。さあ、この前の決着をつけようぜ」

少女が妖夢の肩を揺さぶる。それでも体を起こそうとしない妖夢だったが、次第に橋の木材が軋みはじめると無反応でもいられなくなった。

「ああもう。いいよ、あなたの勝ちで。今そんな気分じゃないから放っといてよ」

少女の手を払い、逃げるように歩きだす妖夢。

「あっ、こら待てよ。どこに行くんだ?」

答えに窮した妖夢は十字路の中央に立ち止まった。

「……行く場所なんか、どこにもないよ」

少女に背を向けたまま答える。口にしてみると、その現実は嫌でも目の前に突きつけられた。俯いた妖夢には自分の足元しか見えていなかった。今にも泣きだしそうな沈鬱な顔を、誰にも見られたくなかった。

そのとき、後ろから手を掴まれた妖夢は慌てて振り返った。見ると、少女が妖夢の手を掴んでぐいぐいと反対の方向に引っ張っている。

「あ、ちょっ……何?」

「まあまあ、いいからいいから」

少女に引かれるがまま、もと来た橋を渡った。少女は手近にあった団子屋の店先の席まで来ると、妖夢の肩に手を回して無理やり隣に座らせる。

「おばちゃん、あん団子二本」

「あいよ」

勝手に注文を終えると、少女は居心地悪そうに目を伏せていた妖夢に話しかけた。

「そういえば、名前がまだだったな。私は霧雨魔理沙。お前は?」

「何なのよ?」

「そうかそうか。よろしくな、なんなの」

「何のつもりかって聞いてるの。何? また私のことを馬鹿にしにきたの?」

魔理沙と名乗った少女は白い歯を見せて笑った。

「バーカ。違うって」

調子の狂うやつだな、と妖夢は心中で漏らす。

「何となく、面白そうだと思ったから話が聞きたくなっただけだ。お前、この前のなんなのとは別人みたいなしおらしさじゃないか。何かあったなら聞かせてくれよ」

魔理沙は受け取った団子の一本を妖夢の前に突き出した。

相も変わらず図々しいやつだと思いながら、妖夢は内心で救われたような気分でもあった。

実に今朝白玉楼を出てからというもの、妖夢は半霊以外の誰とも口を利いていない。知った顔と出会わぬよう、馴染みの店から足を遠ざけていたためだ。

妖夢は透明人間にでもなったかのような孤独を感じていた。この世界の誰一人として、自分を必要としていない。そんな考えに頭を支配されていた。

そこに響いた魔理沙の声が、繋がれた手が、深い孤独の海に沈みかかっていた妖夢の心を繋ぎ止めてくれたような気がしたのだ。

団子を奪い取るように受け取る。

「魂魄妖夢」

「へ?」

「私の名前。なんなのじゃなくて、魂魄妖夢よ」

「へー、変な名前だな。じゃあよろしくな、へんなの」

妖夢は魔理沙の食べようとしている団子を喉の奥へと押しこんだ。

それから妖夢は自分の境遇や今の心境を語った。

魔理沙のわざとらしいほどに適当な相槌には多少の苛立ちも覚えたが、もとより仲良くする必要もないと思えば後は野となれ山となれ、穴の中に秘密を吐露する理髪師のような気分で余すことなくすべてを打ち明けられた。

「へー。いろいろと大変なんだな」

「なんか、すっごい雑に流された気がするんですけど」

「逆に何を期待していたんだよ? 私は話が聞きたいだけだと言ったはずだぜ」

「う……そうだったね」

「まああれだ。聞いてて退屈しない程度には面白かったぜ。私から言うことがあるとしたら、そうだな……巫女に負けるのはこの辺じゃよくあることだから気にするな」

「何それ?」

魔理沙は徐に立ち上がった。

「何でもない。ただこの幻想郷には巫女は負けてもいい人類って言い伝えがあるだけだ。さ、食べたなら行けよ。ここは私が払っとくから」

魔理沙が勘定をしようと店員を呼んだのを見て、妖夢は慌てて財布を探した。

「いいよ、私も払う」

そう言って妖夢が幽々子にもらった小判を取り出すと、店の女は驚いたような顔をした。魔理沙はすぐに妖夢の手を押し返すと、その場を取り繕いながらさっさと一人で勘定を済ませてしまった。そしてそのまま先刻のように妖夢を引っ張り、人気のない路地裏へと連れこんだ。

「お前、ちょっと財布の中身を見せてみろ」

妖夢は警戒心をあからさまに見せながら「嫌だ」と言った。

「いいから見せろって。手元にある全財産、ここに出してみろ」

「嫌だ。泥棒でもするつもり?」

「はぁ? 私は人の物を盗ったことなんて一度もないぜ」

妖夢はじっと魔理沙の目を見つめた。

「いや、やっぱり信用できない。だったらあなたの財布も私に預けてよ」

「……分かったよ」

魔理沙の財布には手の込んだ星の刺繍が施されていた。当人とのギャップに思わず吹き出しそうになった妖夢だが、魔理沙が「笑ったら殺す」とでも言わんばかりの目でこちらを睨んでいるのに気づいて何とか堪えた。

魔理沙は妖夢の財布を検めると、「うわー、やっぱり」と言ってそれを投げ返した。

「お前、多分それじゃこの先お団子の一本も買えないぜ」

「そんな馬鹿な。これは私の十年分の賃金だって……」

「だろうね。十年分で十枚、一枚で一年分。いいとこのお屋敷で働くお前の年収だ。ここじゃ三年は遊んで暮らせるぜ。そんな大金を出されて、釣りが用意できる店なんてそうそうあると思うか?」

「あ……」

妖夢は自分の金銭感覚が如何にお粗末なものだったかを実感した。そしてまた幽々子の優しさを思い、複雑な気分になった。

「はぁ……仕方ないな。おい、行くぞ」

魔理沙はすでに妖夢の手を引いていた。

「行くって、どこに?」

「両替屋だよ。私の気が変わらないうちに、さっさとしろ」

妖夢を引っ張る魔理沙の手は、少し乱暴だった。

両替屋は白壁の立派な建物だった。妖夢も一度中を覗いたことはあるが、説明を聞いてもいまいち仕組みが理解できないまま「よく分からないことをしているところ」という認識を持っていた。

魔理沙に言われるままに座敷の上の男と天秤を挟んで向かいあい、その上に金を乗せる。何やらややこしい表を見せられながら、魔理沙の口利きに任せて金を預ける。男が奥へ引っ込み、それからしばらく時間が経った。

「ねえこれ、本当に大丈夫?」

「さあ。もしかしたら狐にでもつままれたのかもな」

「狐はそんなことしないと思うけどなぁ」

「分からないぜ。意地の悪い飼い主が裏に控えていたら?」

「……するかも」

折しも開け放たれた店の戸口から一匹の子猫が入ってきて妖夢の足元にすり寄った。しばらく戯れていたが、男はまだ帰ってこない。

「……ちょっと、どうなってるのよ?」

「大丈夫だよ。ちょっと多いから手間取ってるだけだ。ここは老舗だから、ちょろまかすような奴は雇っていないはずだ。安心しろ」

するとようやく男が戻ってきた。何やらその後ろには二人の男がついてきている。

最初にいた男が妖夢の相手をする一方、残りの二人は魔理沙の方へ向かっていった。

「おお、ほんまや。霧雨の嬢ちゃんやんか。久しぶりやけど、元気にしとったか?」

「あ、ええ、それなりには」

男たちに捕まった途端、魔理沙はさっきまでの態度が嘘だったかのように大人しくなった。

「今年でええと、いくつになるんやったか。確か、十四か?」

「アホ。十五や。うちの子と同い年」

「ああ、そうやったそうやった。どや?嬢ちゃん。そろそろ外でええ男でも見つけたか?」

「いえ、そのうちおいおい……」

「気ぃつけや。ボーっとしとったら十代なんかアッちゅう間やで」

「ええ……そうですね」

魔理沙は妖夢の両替が終わったのを見ると、先刻よりさらに強い力で妖夢の腕を掴んだ。

「あの、今日は友達がいるのでそろそろ……」

「え、いいよ。私なら気にしないで……痛たたたっ!」

魔理沙が今日一番の力で手首を締めつける。

「そうか。またいつでもゆっくりしていきや」

「はい、ありがとうございました」

魔理沙は逃げるように妖夢を連れて店を飛びだした。白壁を見つめる表情が苦々しい。

「はぁ……だから嫌だったんだよ」

「えっと、よく分からないけどごめんね」

「気にするな。私が勝手に連れ込んだんだ。まあ、見なかったことにしてくれると助かる」

妖夢はこの奇妙な少女の事情を詮索したい気持ちが無いでもなかった。破天荒な彼女が見せた意外な一面に、妙な親近感を覚えたのだ。

しかしきっと答えてくれないだろうという諦めと、彼女との関係に積極的になることへの躊躇いがあった。先月の諍いを引きずっているというのもあるが、それ以前に妖夢は白玉楼を出るまで同い年の相手と会話したことがなかったのだ。

気まずい沈黙の中で妖夢が次の言葉を探していると、通りの方から聞こえる声が少しずつ大きくなってきた。

「逃げろー!妖怪が火を出したぞー!」

向こうから怯えた様子の住人たちが逃げてくる。彼らの来た方向を見ると、揺らぐ空気の中に黒煙が上りはじめていた。

第二章 広有射怪鳥事 2

妖夢がその話を初めて聞いたのは、白玉楼にきて間もない頃だった。

毎晩眠る前に幽々子から聞かされた昔話の中で、その話が一番のお気に入りだった。

都に現れた怪鳥を倒す、侍の話。妖怪に怯える人々を救う、英雄の話。

妖夢はいつかその侍のようになることを夢見ながら、来る日も来る日も剣を振り続けた。

往来を混乱が包む。天に向かって伸びる黒い手から逃げるように、人々は走っていた。

両替屋の店先で黒煙を眺める妖夢の脳裏を、嫌な予感がよぎる。あの方角というと、以前森で倒れたときに世話になった家がある方だ。あの家族は無事に逃げられただろうか? そんなことを考えた。しかしそれを確認しようと思うと、どうしても妖夢の足を止めるものがあった。妖怪である。

妖夢とてこれまで妖怪と無縁の人生を送ってきたわけではない。分かりあえる者もいた。許しあえる者もいた。しかしいざその暴威の前に晒されたとき、妖夢の頭に一番に浮かんでくるのは恐怖だ。どれだけ精神を鍛えても、根底にあるものは変わらない。記憶の深層に刻まれた傷が、自分と妖怪の間のすべてを覚えているのだ。

妖夢が二の足を踏んでいると、半霊が勢いよく背中を押した。バランスを崩したまま二、三歩前にまろび出る。その勢いを止めることはしなかった。

何のための修行か。ここで逃げてしまえば、自分は本当に侍として死んでしまう。妖夢は逃げる人混みを掻き分けながら走りはじめた。

「乗れよ」

背後から声がする。妖夢は魔理沙の手を掴むと、そのまま身を持ち上げて箒にとび乗る。

「飛ばすぜ!」

二人を乗せた箒はスピードを上げ、人の波の上を逆走していった。

炎に包まれた通りの中央に一人の男がいた。

出張った形の禿頭に、荒々しく伸びきった髭と眉毛。

強面の男は源氏車の紋付き羽織をはためかせながら、誰もいない通りを我が物顔で歩く。その様は食後に茶屋でも目指して歩くかのように悠々としており、辺りの火の海が嘘のようである。

男は火が回りきっていない家屋を見つけると、その戸口に向けて掌を押しあてる。すると、男の掌から広がった炎が家を包み込んだ。男はそれを見てにやりと笑う。そしてまた次の家を燃やさんと通りを歩きはじめた。

男が次の標的を品定めしていると、角から三人の侍が飛びだしてきて男を囲んだ。

「妖怪め、そこまでだ!」

言うが早いか、妖怪の正面に位置どる侍が斬りかかった。妖怪はさっと身を躱すが、一人が斬り抜けている間に別の一人が正面に回り、囲みを抜けられないでいる。

「一向二裏……あの人たち、手練れだ」

現場に到着した妖夢は加勢しようかと迷ったが、思いとどまった。連携を乱してはならない。それに、三人の侍はそれぞれに妖夢の目から見ても十分な腕を持っている。ならば自分たちは二陣に控える方が得策だ。妖夢はそう判断して長屋の陰から侍たちを見守ることに決めた。

三人の攻めは休みなく続く。しかし、妖怪はこれをすべて捌ききっていた。

妖怪の動きには無駄があるが、反射と運動の速度が人間離れしている。そのうえ大きな動きをしているにもかかわらず、まったくもって疲れが見えない。

やがて侍の一人が一拍遅れた攻撃を繰り出す。妖怪はそれを見逃さずに狩った。斬りかかろうとする侍の首を鷲掴みにし、それを押し返して後続の侍にぶつける。妖怪はそのまま二人を押し倒して地面に叩きつけた。

すかさず残る一人が吶喊する。しかし、結果は目に見えていた。妖怪は侍を軽くいなした後で後ろからその頭を掴む。次の瞬間、侍の頭が派手な音と共に爆発した。頭部を失った体ががくりと膝を落とし、不自然な動きで倒れる。

妖怪は手についた髪や油を燃やそうと再び掌に火を灯しながら、凶悪な笑みを浮かべた。

「こりゃ無策で突っ込んでどうにかなる相手じゃないな」

魔理沙が抑えた声でそう言った。

緊張をかき乱すお調子者は、そこにはいなかった。しかし惨劇を目の当たりにして恐怖に飲まれかかっていた妖夢は、その冷静さに助けられた。

「みたいね……何か便利な魔法があったりしない?」

「無いな。ばら撒くかぶっ放すか、戦うとなればそれだけだ」

「この前のあれでここから狙えない?」

「マスタースパークか? 放火魔が妖怪から魔女に変わるだけだぜ? ま、最終手段ってとこだな」

「そっか……」

そうしている間にも妖怪は家に火を放ちながら通りを進んでゆく。

「よし、ならこうしよう」

魔理沙は隠れていた角から離れ、通りから離れた方の角に動いた。

「私がこの裏道から先回りする。お前はここで待ってろ。挟み撃ちだ。上手くアイツを盾にしろよ」

矢継ぎ早に飛ばされる指示に首肯で答える。

「私が見えたら飛びだせ、いいな?」

妖夢が頷くと、魔理沙はすぐに箒に乗って飛んでいった。妖夢は再び通りに目をやり、妖怪の動きを注意深く観察する。ほんの数秒の時間が、いやにじっとりと流れる。

程なくして、妖怪の行く手に一人の少女が踊り出た。魔理沙かと思いきや、その姿は彼女の物と比べて一回り小さい。妖夢はそれを見てハッと息を飲んだ。あのときの娘だ。

娘は家の焼け跡に向かうと、瓦礫の山を掘り起こそうとした。しかし折り重なる瓦礫は娘の力では到底動かない。

必死になっている娘の背に、妖怪が大きな影を落とす。

魔理沙の姿はまだ見えない。だが、妖夢は構うことなく飛びだした。

「やめろおぉ!」

とにかく剣を振り回す。妖怪はひとまず意識をこちらに向け、その場を飛び退いた。少しでも遠くへ追いやろうと、妖夢は追撃する。

しばらく妖夢の攻撃が続いた後、後退を続けていた妖怪はあるところで急に止まった。そのまま踏み込んでしまった妖夢は敵と肉薄する。楼観剣の描く大きな円弧の内側、徒手空拳の間合いである。

妖夢は勢いを殺さず突っ込んだ。相手の腹を蹴り、反動で宙返りをして距離を取る。

妖怪は妖夢の軽い蹴りに怯むことなく向かってくるが、それも想定内だった。踏み込みを読んで置かれた斬撃が右腕を斬り落とす。妖怪の顔が苦痛に歪んだ。

しかし、妖怪は怯まなかった。見開かれた大きな瞳と目を合わせたとき、妖夢の時間は凍りついた。

腹に力強い足刀が叩き込まれる。振り終わりの隙を突かれた妖夢はこれをまともに受けた。

体がゴム毬のように大きく吹き飛ぶ。綺麗な放物線を描きながら、そのとき妖夢は理解した。これが人知を超えた存在を前にした自分の命の軽さなのだと。そして人体という玩具がひどく等閑に作られているような錯覚に陥った。

内臓が残っている事さえ奇跡に思える。無傷のはずの手足までも感覚がおかしい。肺の空気が押し出され、息が苦しい。身じろぎに伴う嫌な刺痛。全身から冷や汗が滲み出る。立ち上がろうにも、体が言うことを聞かない。

「お姉ちゃん!」

娘が妖夢の方へ駆け寄ってくる。その後ろに、妖夢は妖怪の姿を見た。妖怪は血走った目でこちらを見つめている。妖怪が吼える。すると、右腕の断面から溢れる血が音を立てて燃え上がった。激しく噴き出す炎は形を成し、巨大な腕となる。

「来ちゃ……ダメ……」

炎の手が、娘の体を包み込んだ。たちまち火達磨となった娘。服が、髪が、皮膚が焼け落ちる。記憶に残る顔が爛れて原型を失い、赤黒く醜い塊へと姿を変えてゆく。伸ばす手が届くことは無く、先ほどまで動いていたそれは地面に崩れ去った。

瞳を失った眼窩が、こちらをじっと見つめている。深い闇の中から、妖夢は自分を呼ぶ怨嗟の声を聞いた。

「あ……ぁ……ぁうっ!」

腹の底から何かが逆流してくるのが分かった。苦味と酸味の混じるそれを、妖夢は嗚咽と共に吐き出した。呼吸の乱れの中で何かが気管に入り、ひどいえずきが始まる。痛みに支配された感覚と、涙で滲んでゆく視界。

しかし動物的な直感は身の危険を知らせる。惨たらしい死が、自分に迫っていることを。

妖夢は自分の蛮勇を悔いた。逃げられるという希望さえ起らなかったが、死を受け容れることもできなかった。全力で抗う心と、無力に横たわる身体。焦りだけが徒に心臓の中を跳ねまわる。

怒りに燃える掌が、妖夢の視界を覆った。瞳を閉じても、薄い瞼では赤々とした光を遮ることができない。

眩しい一瞬の中で、脳裏を様々な記憶が巡る。両親を失って白玉楼に来た日のこと、初めて剣を握った日のこと、庭の木の枝を折って叱られた日のこと、先代が失踪した日のこと、巫女に負けた日のこと、主人とのすれ違いに泣いた日のこと。

思えば自分の人生はまったくもって未完の物語の集合であった。後悔と課題を積み上げながら、未来というものの無限性に甘えていた。剣を振り続ければ答えが出ると信じ、考えることを止めていた。しかしそれらはすべて問題の解決を先延ばしにするばかりの時間だった。

こうして終わりを突きつけられた今、自分には誇れるものが何もない。自分の歩んだ過去を「善し」と認められるだけの満足を、魂魄妖夢という人間を忘れて次の生を得るための充足を、何一つとして得ていないのだ。

魂が慟哭しながら黒く転ずるのが分る。ああそうか、自分は浮遊霊にでも成り下がるのか。未練を残したまま、死んでも死にきれずにこの世を彷徨う。半端者にはお似合いの末路だ。妖夢は自嘲の笑みを浮かべた。

しかし次の瞬間、妖夢の体はまだ原型を留めていた。目の前の妖怪は膝をつき、倒れている。通りの遥か向こうに、魔理沙の姿が見えた。

妖夢は一瞬救われたような気になった。だが次の瞬間にはその僅かな希望さえも絶望に変わる。想像してしまった最悪のシナリオ。悲劇の再演の予感に、妖夢は震撼した。

妖怪は低い唸りと共に立ち上がると、妖夢に背を向けて魔理沙へと突進する。魔理沙は迎撃するが、炎の手は弾幕をものともしない。

「うぉいっ、ちょっ! 話が違っ……」

魔理沙はポケットから何かを取り出そうとして止めた。

妖夢は気づいた。魔理沙は自分が射線上にいるせいで大技を撃てないのだ。情動に揉まれる意識を現実へと引き戻す。もうこれ以上奪われないために。軋む体に鞭を打ち、震える手で地を掴む。だが渾身の力で体を起こしたのも束の間、自重を支えることもままならず妖夢は再び地に伏した。

目の前にはいまだ燃え続ける黒い塊。その向こうで、逃げる魔理沙の背に灼熱の手が迫る。

「あ……ぁ……」

手を伸ばす。小さな手の隙間から見える、悪夢のような現実。

「魔理……沙……」

そのとき、突如として現れた侍が一刀の下に妖怪の首を撥ねた。あまりにも一瞬の出来事だった。状況を把握するよりも早く、安堵した妖夢の意識はそのまま闇の中へと落ちていった。

第二章 広有射怪鳥事 3

「それじゃあ、始めるね」

妖夢は闇の中に自分の声を聞いた。

「うん」

それに答えるはあの娘の声。しかし、その姿はどこにも見えない。

「時は元弘。えっと、まあ今から何百年も前の話だよ」

「やめて!」

妖夢は自分の声に割り込みながら、必死で暗中をまさぐり続けた。

「その年は流行り病でたくさんの人が死んでしまった年でした。人々が悲しんでいると、都の御殿に一羽の鳥がやってきます」

覚えている。この会話が続いたとき、自分が何を言うことになるのか。その言葉を飲み込ませるため、妖夢は声の主を探し求める。

「ふーん。ねえねえ、お姉ちゃんも妖怪退治とかできるの? 剣でズバーって!」

「やめて!」

「もちろん……」

「やめて! やめてやめてやめてやめてやめて!」

「……悪い妖怪はお姉ちゃんがみんな斬っちゃうよ」

途端、立ちのぼる火柱によって視界が与えられた。火柱の中には娘の姿。炎に焼かれて爛れた娘の顔が、次々と形を変えてゆく。娘の父親の顔、魔理沙の顔、幽々子の顔、幼い頃の自分の顔。

ごうごうと燃えさかる炎の中で、娘の唇が言葉を紡ぐ。「ウソツキ」と言っているように見えた。

見知らぬ天井。布団の上。衝立で区切られた空間。金属音。多分耳鳴り。窓から差し込む強い光。脳に刺激。フラッシュバック。頭痛。眩暈。胸のムカつき。胴の蒸れ。痒み。腹に包帯。鼻を刺すような薬の臭い。

「……最低」

身を起こす。刺痛。窓から見える風景。日常の光景。定食屋の店主が看板を裏返す。

「……最低」

妖夢は吐き捨てるように繰り返した。

それからしばらくして、中年の男が入ってきた。

「気がついたかね?」

男は妖夢の傍に静かに腰を下ろす。

「私は医者だよ。君がここに運び込まれたのは、昨日のことになるね」

妖夢は僅かに顔をしかめた。

「ああ、すまないね。きっと怖い思いをしただろう。安心しなさい。もう騒ぎは収まっているよ」

「あ、ありがとうございます……」

それから軽い診察があった。医者が体温や心拍数の低下を症状に加えそうになったので、妖夢は自分の体質について説明した。それを聞いた医者はしばらく悩んだ後、結果を告げる。症状は肋骨の損傷。折れてはいないがひびが入っているようで、常人であれば安静にして全治二週間ほどになるという。

そこまで伝えたあと、「さて」と言って医者は腰を上げた。

「実は君に会いたがっている人がいてね」

頭にいくつかの顔が浮かぶ。魔理沙やあの娘の両親、あるいは結界が破れた今では幽々子の可能性もある。どれも今は会いたくない相手だった。

「はあ。えっと、どなたでしょうか?」

「君をここまで運んでくれたお侍さんだ。昨日から一晩ここで君の目覚めを待っているんだが、通しても構わんかね?」

妖夢は内心でホッとした。

「はい。お願いします」

医者が下がり、別の男がやってくる。衝立を回って目の前に現れた男の姿を見たとき、妖夢は反射的に背筋を伸ばした。

男の見かけは中年から初老といったところだろうか。蓄える髭も束ねた髪も、一本残らず全て白。土色の肌に見える乾きはその年輪を物語るが、一方で広い肩幅と逞しい肉づきは若者のような力強ささえも感じさせる。頬の出張った、武骨な長面。眉間に皺。その下で冷たく光る青い瞳。苛烈さに満ちた眼光に、周囲の空気が張りつめる。

男が腰を下ろしたのを認めると、妖夢は体が痛むのにも構わず深々と頭を下げた。

「お久しぶりです、お師匠様」

この男こそは魂魄妖忌。妖夢の祖父であり、妖夢に剣の道を示した恩師である。

白玉楼を去ってから五年、妖夢にとっては想像以上に早い再会だった。

五年ぶりに見る師の姿は立派なものだったが、しかしどこか物足りなさを感じた。自分が大きくなったためか、あるいは師の肩の荷が降りたためか、五年前に比べて放たれる覇気の総量が減っているように思えるのだ。ただ反対に、その刺すような鋭さは確実に増している。それは決して五年の月日を隠居者として過ごした者に出せるものではない。

「またこうしてお会いすることが……」

「黙れ」

妖忌が口を開いた。重々しい声が、妖夢の言葉を断ち切る。

「お前の話など聞きとうない。儂はお前に用があって目を覚ますのを待っておったのじゃ」

妖忌は妖夢の枕元に置かれた二刀に目を遣りながら続けた。

「その剣、返してもらう」

「そんな!魂魄家の今の当主は私です。この剣はあのとき確かに私にお譲り頂いたはずです。それをどうして今更?」

「昨日の戦い、見させてもらった。何とも無様なものじゃ。あのような雑魚に後れを取るなど、笑止千万。この五年、一体何をしておった?何も変わっておらん。ちょいと体が大きくなったばかりで技の冴えは昔のまま、いや、昔の方がまだマシじゃ。煮え切らぬ太刀筋、迷った足捌き。それで魂魄家の当主じゃと?面汚しも甚だしいわ。五年前にお前に家督を任せた儂の目も、とんだ節穴よ」

妖忌が目を細める。

「お前はその剣を握るに値せん」

「あ……」

突きつけられた。弁明もできないほどに。叩きつけられた。反論の余地もないほどに。

当然だ。誰に言われずとも分かる。妖夢はあらん限りの醜態を晒した果てに、ここにいる。

「嫌です……お願いします……」

ただの懇願。玩具を取り上げられる幼子のような無力さ。

妖忌は苦虫を噛み潰したような顔で妖夢の前髪を掴みあげた。

「ええい、やめんか。みっともない」

溜め息。妖忌には似合わない仕草。

「とはいえ、儂とて一度弟子と定めた者をこの様で放り出すわけにはいかぬ。お前がまだ剣を握ると言うのであれば、鍛えなおしてやるのも吝かではない」

「では、また白玉楼で……」

「いや、儂は戻らん」

「え……」

「お前が儂と共に来るのじゃ」

「それは、一体いつまででしょうか?」

「いつまでも、終わりなどない。儂が死のうが、お前が白玉楼に戻ることは許さぬ。あの屋敷に残したお前は堕落した。帰せばまた同じことを繰り返すのは自明の理。儂と共に来るのなら、白玉楼には戻らぬ覚悟で来い」

白玉楼を去る。主人と別れる。考えたこともなかった。

自分にとってあって当然の、そして無くてはならないものだった。外の世界を知って初めて分かったそのありがたさ。絶対的な安心が約束された、心の拠り所。全てをかけて仕えるべき存在。

今回の一件についても、自分の気持ちに整理がついたら必ず戻るつもりだった。二人の間に知らず生じていた綻びを繕い、よりよい関係を作る。この孤独はそれに至るための試練だ。これまでの時間をあの別れで終わらせることだけは、絶対に許せない。

「できません。私には白玉楼を……幽々子様を捨てることなどできません。お師匠様も一度は幽々子様に忠義を誓ったはずです。どうしてあの日、何も言わずに行ってしまわれたのですか?」

「高みを目指すためじゃ。剣と忠、二君に仕えることはできん。剣とは力とは、ときにそれそのものが目的となることもあるのじゃ。あの日白玉楼を去ったのは、お前に務めを任せて己の道に生きてもよい頃合いと思うてのこと。それがこのような結果になるとは思うてもおらなんだがのう」

妖夢は驚くほどの符号を感じた。謎の失踪の答えは、今の自分のすぐ近くにあったのだ。ともすれば自分が師と同じ答えに辿り着いた可能性も否定はできない。

「お師匠様の仰ることは理解しているつもりです。ですが私が白玉楼を去れば、誰が幽々子様をお守りするのですか?」

「知ったことか。儂は忠の道を退いた身。義などと説かれたところで、痛む心など持ち合わせておらんわ。たとえ修羅に堕ちたと謗られようが、構いはせん」

そんな馬鹿な話があるか。そう思った妖夢だったが、自分もまた主を己の妨げとして斬り払おうとした身である。師の行いを責めたてることはできない。修羅は己の中にも住んでいる。

「お師匠様はそれでよいのかもしれません。ですが私は何があろうと白玉楼に戻る所存です」

「であれば、剣は返してもらおう。その白楼剣は我が至宝。覚悟の無い者が握ることなど、儂が許さん。お前は良き担い手になるかと思うておったが……口惜しいが、儂の間違いと諦めるよりほかあるまい。剣を捨て忠に生きるのがお前の道というのなら、その剣と魂魄家当主の名は再び儂が担うまでの話」

剣を失う。家督を手放す。考えたくもなかった。

これまでの人生を捧げてきたもの。これからの道を示すもの。自分の誇り。自分の在り方。敗北を重ねる度、悔しさを知った。同時にそれだけ自分が執着していることも。

剣を失いただの庭師として白玉楼に戻る。どれだけ熱心に仕事をこなしても、きっと残る。あの悲劇の引き金となった、飼い犬のような居心地の悪さ。

時が経てば慣れるものかもしれない。しかしそれに順応して生きる人生は、少なくとも今の自分にとって不幸せな人生だ。

「できません。それも、できません」

恥も外聞も無かった。我儘に過ぎないと分りながらも、それが今の妖夢の心情だ。

目を合わせて数秒、沈黙を破ったのは妖忌の方だった。妖忌はまた一つ、溜め息をついた。孫娘の駄々に辟易する、ごく普通の老人のように。

「まあ、そう言うとは思っておった。ぜんたい、この場で決めろというのも無理な話じゃろう。これも儂の早計が招いたこと。お前が儂の轍を踏む必要もあるまい」

妖忌は妖夢の腹に目を落とし、続ける。

「怪我のことは医者から聞いておる。お前なら数日で治るじゃろう。それまでは待ってやろう。この里を出て道なりに進んだところに、儂の家がある。一週間後の日没までに、訪ねてこい。答えはその時に聞かせてもらうとしよう」

妖忌はそう言って立ち上がると、最後にもう一度だけ刀に目を遣った。そしてそのまま何も言わずにその場を去っていった。

第三章 迷いの果て 1

《それで、結局どうするつもりだ?》

「どっちもいやだよ。剣は返したくないけど、幽々子様とこのままお別れなんて……」

《それでも決めないといけないから、困っているんだろう。このままじゃいつまでたっても迷いっぱなしだぞ》

「じゃああなたは選べるの? どっちか片方を諦めても、いいっていうの?」

《それは……いや、できない。私は幽々子様をお守りすると誓った。しかし、白楼剣の担い手として剣の道を極めると決めたのも事実。どちらも反故にするわけには……》

「ほら、一緒じゃない」

あれから一夜明けて翌日、妖夢は半霊と今後の身の振り方について話しあっていた。といっても、もともと優柔不断な一人の人間が二つに分かれて話し合っているだけである。議論は平行線を辿るばかりで一向に進んでいない。

《う……悪かった。うん。分かってる、簡単に決められる問題じゃないことくらい》

短い沈黙。

「でも、もし今この瞬間に決めろって言われたら、私は多分、戻る方を選ぶと思う」

《……! いいのか? 戻って「私は剣士をやめました」なんて言ったら、一生白玉楼で腑抜けをやることになるんだぞ? 一体何のために顕界まで来てこんな思いをしているんだ?》

「分かってるよ、絶対に後悔するって。本当は決めたくなんかない。だけど自分の心がどっちに傾いているかを考えたら、このまま行くとそうなるんだと思う。あなたも分かるでしょ? やっぱり私はあそこじゃなきゃダメ、幽々子様がいなきゃダメなんだって」

《分かる。だが私は……私はどちらかというと剣の道を取る、かもしれない》

「幽々子様のことは、いいの?」

《いい訳がないだろう。いい訳がない。そんなこと、いくら悩んだって選んではいけないはずだ。ただ私もほんの少し気がこちらに傾いているだけ。所詮はただの私情だ。またあの頃のようにお師匠様と修行に明け暮れるのも悪くはないと思う。お前も覚えているだろう? 修行は辛いが、やりがいもあったはずだ。お師匠様は厳しいが、それでもいなくなった時には寂しかったはずだ。それに目的も無くのうのうと白玉楼で過ごしていては、それこそ人としてどうかしてしまうような気がするんだ》

「分かるよ。分かるけどさ……でも……いや、ごめん。何でもない」

何を言っても堂々巡りになるのが目に見えていた。分化して間もない己が半身の訴えは、痛いほどによく分かった。そして半身ゆえに、自分の知らない答えを相手が握っているはずのないことも。

次に訪れた沈黙は、それから医者が来客を告げるまで続いた。

魔理沙は妖夢と目が合うと、「よっ」と小さく手を上げた。古い友人のように気さくなその態度は、良心の呵責を危惧していた妖夢の心を自然と和ませた。

何ということは無かった。いくら負い目があっても、やはりこうして会いにきてくれることは嬉しいものだった。

「魔理沙……。あっ、あの時はごめんね。私、足引っ張っちゃって」

「んー? ああ、いいよ。作戦立てたの私だし」

「でも、危うく死ぬところだったから」

「実際に怪我した奴が何言ってんだ。私はまったくの無傷だぜ。こっちこそ、きつい役割任せて悪かったな」

苦境の中、妖夢には魔理沙の優しさが身に沁みていた。最初に会った時には想像だにしなかったことだが、今はこの悪戯な笑顔が一番の安らぎだった。

「……ありがと」

「いいっていいって。礼なら私よりもあの爺さんに言ってやれよ。お前をここまで運んできたのもほとんどあの人だし」

「あ……」

思いだしてしまった。どうあがいても、今の自分に突きつけられている現実からは逃れられない。

「ってか、もう帰ったあとか? 何か用があるとか言ってたけど、知り合いなのか?」

詮索が始まった。こうなってしまった以上、魔理沙が止まらないのは経験上明らかだ。

といっても、今更隠し立てしようという気も起こらない。すでに一度腹を割って全てを打ち明けた相手である。どうにもならない問題を一人で抱えて悶々とするよりは、この良い聞き手に話して気分だけでも落ち着かせる方がいい。それがこの短い放浪の中で妖夢が得た教訓だった。

妖夢は全てを語った。魔理沙はそれを相も変わらず緊張感の無い顔で聞いたあと、「なるほどな」と言って妖夢の近くに座りなおした。

「ま、お前の事情はよーく分かった。何というか……お前、多分一生苦労する性格だな」

「……最近そんな気がしてきた」

「昨日も言ったけど、私から言ってやれることなんて何もない。研究以外は基本フィーリングで行動してるからな。ただそうだな……うん、こうしよう。この前からお前の話ばっかり聞いてるから、今度はちょっと私の話でも聞かせてやるか」

魔理沙は誰が置いたかも分からない見舞いの果物を一つ手に取り、ナイフで切り分けはじめた。

「魔理沙の話?」

「ああそうだ。ただし……」

魔理沙は妖夢の口元に指を添えた。

「誰にも、特に赤い服着たアホ面にだけは絶対に言うなよ? 言ったら顔面マスタースパークだからな?」

「いや、誰それ?」という妖夢の質問を無視して、魔理沙は続ける。

「あれは……あれ、何年前だ? 二、三……四年? 嘘だろ? さすがにそんな前ってことは……まあいいや、とにかくそのくらい前のことだ」

こんな始め方をするのもなんだが、私の家は裕福だった。親父が道具屋をやっていて、霧雨店っていったらまあ人里じゃちょっとは名の知れた店だ。当然暮らしぶりは良かったし、色んなものを扱う仕事上、親父は顔も広かった。

一人娘だった私の周りにはたくさんの大人がいて、みんな優しくて……。ま、傍から見れば羨ましくなるくらいには幸せな子供だったんだと思うぜ。私も物心ついてからしばらくはそれで満足だったし、親父の言うとおり洋裁とか覚えて真面目な商家の娘やってたよ。

で、それがどうしてこうなったかっていうとそのころ読んでた本が原因だ。

別に「この一冊」みたいなのは無かったな。ただ近くの貸本屋で読む本がある一時期から外来のファンタジーに偏りはじめて、それがいつの間にかもっと本格的なオカルトに向かいはじめて……気がつけば占いや魔道具作りの真似事をするようになってた。初歩中の初歩みたいな魔法だったけど、初めて成功したときには「これだ!」って思ったね。

要するに、魔法使いになろうと決めたわけだ。

もちろんそんなことは親父もお袋も許すはずがない。周りの大人たちだって一緒だ。私は真面目な子供を演じながら、誰にも内緒で知識を集めた。

といっても、隠れてやれることにも限界がある。私の夢はいつか自分が自由になったときにやっと始まるんだと信じながら、けどいつどうやって抜け出せばいいのかも分からないまま毎日を過ごしていた。あの頃は本当に誰もかもが敵に見えて、窮屈でたまらなかったな。

で、そう。その三年か四年くらい前に何があったかというとだな……あ、ってか思いだした。三年前だ。うん、間違いない。三年前三年前。

三年前、親父が私の結婚相手を探しはじめたんだ。ま、男児に恵まれなかった霧雨家だ。婿養子を取って跡を継がせるのが当然なんだろうよ。申し訳程度に私の好みなんかを聞きながら、得意先の家の男の名前を挙げていって、見合いの日程なんか組みはじめて……。

そうやってどんどん話が進んでいく中で、私はいよいよヤバいと思ったね。自分の周りで鳥籠が組み上げられてるみたいな感じ。あっ、これいま逃げないと一生出られない奴だ、って。

で、私は夜逃げを決行した。読みかけの魔導書だけ持って、夜明けとともにあの森に向かって里を出た。正直、後先なんて考えてなかったな。妖怪に襲われるだとか、その後どうやって生きていくかとか、気にしてる暇なんて無かったし。

それから森の中をあてもなく彷徨って、気が遠くなってきたところで一軒の家を見つけた。中には誰もいなかったけど、代わりに本やら実験道具やら魔術工房として十分な設備が揃っていた。

あの森は魔法の森なんて呼ばれてるからな。多分あの家ももとは誰か他の魔法使いが使っていたんだろうよ。次の日になっても家主が戻ってこなかったから、私は家を借りることにした。

最初のうちは近くに住んでた知り合いに頼りっきりだったな。親父の古い弟子に変な奴がいてさ。あんな森の中に店を構えてやがるの。

それから森のキノコを採ったり、自家栽培はじめたりと自給自足のスキルをつけていって……今ではまあ、なんとか一人でやっていけるだけの基盤はできたよ。

後から知り合いに聞いた話じゃ、私は勘当されたことになってるらしい。親父はきっと怒っているんだろうが、知ったこっちゃない。それから一度も実家には顔を出していないからな。

ま、とにかくそれで晴れて私は誰にも咎められることなく森で気ままに魔法使いやってるってわけだ。

今の環境を作るまでに苦労が無かったわけじゃない。運が良かったってのもあると思う。でもまあ、思ってたよりはやってみる方が楽だったぜ。

「あ、ちなみに無職ってわけじゃないぜ。これでも一国一城の主、霧雨魔法店の店主だ。頼まれれば私のできる範囲で何でも引き受ける……ま、便利屋だな。早い話」

魔理沙はそういうと、立ち上がろうと片膝をついた。

「結局何が言いたかったかっていうとだな」

親指を立て、満面の笑みを浮かべる。

「霧雨魔法店は金さえ払えば宿屋にもなるぜ。全部放り出して逃げたくなったらウチに来いよ、っていう手の込んだ宣伝だ!」

魔理沙はそう言いきると、「んじゃ、また来るぜー」と手を振って帰っていった。

部屋は急に静かになった。魔理沙の残していった皿の上には、妖夢のために切り分けられた果物が乗っていた。

《変わった奴もいるものだな》

「うん。魔理沙って……」

妖夢はそれを手に取りながら、独り呟く。

「……バナナをわざわざ星型に切るんだ」

第三章 迷いの果て 2

騒がしい来客が去ってから数刻、部屋には斜陽と共に伸びた影が入り込んできた。

妖夢は窓の格子の落とす影が自分の手に不気味な縞模様を作るのをただ眺めていた。

一番星が光り、夜が降りてくる。薄暗くなった視界の一部が僅かに揺らいだ。揺らぎはすぐに黒い平面に変わる。

妖夢がそれをこの空間に生じた「スキマ」だと認識したとき、スキマは声を発した。

「おはよう、妖夢」

「……おはようございます、紫様」

八雲紫。幽々子の親友。幻想郷の管理者。境界を操る程度の能力を持つ、妖怪の賢者。

紫は白玉楼の客人としては小町以上に馴染みの顔である。妖夢との付き合いも長く、初めて会ったのは白玉楼に引き取られた翌日のことだ。

当時の妖夢は妖怪というだけで無条件に拒否反応を起こし、紫に対して必要以上の恐れを懐いていた。初めの数カ月は紫がやってくる度にすごすごと奥へ引っ込んでしまうのが常であり、紫も長居を控えて幽々子と立ち話をしてはすぐに帰っていった。

一年が経つころには妖夢も主人の親友に対して茶を出す程度の仕事はするようになり、今ではときおり二人に同席することもある。幽々子にも勝って悪戯な性格の紫は妖夢をからかって遊ぶのがお気に入りのようで、妖夢を取られまいと幽々子がそれに張り合うため、三人でいる時の妖夢はいつも振り回されっぱなしである。

掴みどころの無さといい幽々子とはどこか重なる部分のある人物だが、妖夢が紫に対して抱いている感情は幽々子に対するそれとは決定的に異なる。それは立場の違いに起因するものもあるが、それ以上にこの妖怪は胡散臭かった。

幽々子の持つ器がすべてを任せて身を委ねたくなる安心感や包容力に満ちているとすれば、紫の持つそれは同じ大きさでももっと黒い、得体の知れないもので満たされているのだ。

それが悪意あるものなのかどうかさえも分からない。ただ一定の距離を置いておかなければ絡めとられてしまいそうな、そんな不可思議な何かが彼女の言動の至る所から醸し出されているのだ。

といっても、たかだか人間が知恵を絞ったところでこの老獪な妖怪に敵うはずもない。薬の効能書に同じく、騙されたと思って信じるべし。八雲紫に出会った者は、遅かれ早かれそう悟る。

妖夢は決して紫を悪人だと思っているわけでも、嫌っているわけでもない。彼女のこの性質に関しても、多少の理解と同情を持っているつもりではいる。故に気のせいだと思うことにはしているが、やはりどうやったところで「胡散臭い」というのが彼女の人物評である。

黒いスキマは紫の居場所と病院の一角を繋いで声を届ける。

「今年はよく寝たわ。寝すぎたせいかしら、ちょっと周りがいろいろおかしく見えるの」

のびやかな声だが、今日は一段とトーンが低い。

冬眠癖のある紫の目覚めが遅れたのは、他でもない妖夢が原因である。そして彼女が事の顛末を知らないはずもない。

「紫様……申し訳ございません!」

妖夢は心から謝罪した。

紫の心の内を知ることはできない。だが、そんな彼女にも明確な意思を見せることがある。その一つが、幻想郷への愛だ。彼女が幻想郷に対して抱く愛は、妖夢の白玉楼に対するそれにも勝るものである。親友の出来心とはいえ、それが逆鱗に触れないという法は無い。

やけに遅い返事に冷や汗をかきながら、妖夢は頭を下げつづけた。

「やれやれ、誰に似たのかしら? 妖夢、あなたのそれは単刀直入というよりは刀を忘れたまま事を構えるようなものよ」

少し考えて意味を理解した妖夢は慌てて「失礼しました」と取り繕う。

「この度は紫様の管理なさる幻想郷で勝手をはたらき、大変申し訳ございません。多大なご迷惑をおかけしましたことを、お詫び申し上げます!」

少し遅れて聞こえる溜め息。

「どうやら寝ぼけて刀の代わりに孫の手でも掴んできたようね。あなたは大きな勘違いをしているわ。私がそんなことで怒ると思っていて?」

「ええと、違うと仰るのですか?」

「ええ、違うわ。冬がどれだけ続こうと、赤い霧が立ち込めようと、私としては一向に構わないの。むしろ異変のない幻想郷なんて、味気ないじゃない。誰かが異変を起こして、誰かがそれを解決して……そうして成り立っているのが幻想郷、といってもいいわ」

「はあ。では一体何にお怒りなのでしょうか?」

しばらく間を開けて再び溜め息が聞こえた。

「まあ、仕方のないことよね。あなたにすべての非があるわけじゃないわ。怒るっていうのも筋違いな気はするけど、ちょっと話がしたかったの。幽々子のことよ」

話は理解できたが、少し意外だった。親友といっても二人は遠慮なく意地悪を言い合うような仲であって、互いを気遣う素振りなど見せたことは一度もなかったのだ。

「お会いになったのですか?ご様子はどうでしたか?」

妖夢はスキマに詰め寄った。

「まあ、落ち着きなさい。とりあえず話は聞かせてもらったわ。幽々子とのこと、ついでにあなたと妖忌の間にあった話も、ね。人の心配よりも、今は自分の心配をしたほうがいいんじゃなくて?」

「あ……すみません」

妖忌とのことなど誰から聞いたのか、という問いはこの相手に限り愚問だった。どういうわけか何でも知っているのが彼女である。

「そうね、まずはそっちの話からしましょうか。その方があなたも楽でしょう?」

「すみません」

「いいのよ。それで、あなたはどうするつもりなの?」

「それが、恥かしながら自分では分からないのです。白玉楼を去れば、幽々子様を裏切ることになる。剣を返せば、誇りと生き甲斐を失うことになる。私という人間の本質が幽々子様の従者なのか一人の剣士なのか、その答えが未だに見つからないのです」

「ふーん。なるほどね」

紫は小馬鹿にしたような声で続けた。

「いやいや、これだから人間ってのは見ていて飽きないわ。あなたといい、妖忌といい、実に典型的で馬鹿馬鹿しいわ」

妖夢は熱りたった。

「……撤回してください。私はともかく、お師匠様を愚弄する発言は、たとえ紫様であっても見逃すわけには……」

「ああ、そう。まさにそういうの。馬鹿よ、大馬鹿。鰯の頭。本当に好きよね、そういうの」

妖夢はむっとしてスキマを睨んだが、干渉する手段がないのをいいことに紫は続ける。

「ねえ妖夢。どうして私が大妖怪なんて呼ばれているか、分かるかしら?」

「何の話ですか? ……長い時を生き、強大な力と知恵を備えているからだと思いますが」

「それはトートロジーよ。寒いから寒い、というのと何も変わらないわ。じゃあなぜ私という妖怪がそんな力を持って生まれ、今もそうあり続けるのか。それは、あなたたちのおかげよ」

妖夢が黙っていると、紫が説明を始めた。

「分りやすく話してあげましょうか。妖怪なんて所詮は人間の想像の産物よ。人類の共有する恐怖というイメージが結像し、実体を持った結果として私たちは生まれる。恐怖が強ければ強いほど、妖怪は強大になる。恐怖が存在しつづける限り、妖怪は生きつづける。この意味、分かるわよね? 私は境界を操る妖怪。私が千年以上生きる大妖怪だということは、人間が千年以上にわたって境界というものを深く恐れてきたことの何よりの証拠よ」

「はあ。それで、そのことがこの話とどうつながるのでしょうか?」

「まあ最後まで聞きなさい。つまるところ人間はこの世界の至る所に境界線が引かれていて、それはとても強い力を持った恐るべきものだと思いつづけている。でもね、それには実体がないの。人間は自分たちで引いた境界を自分たちで恐れ、そしてそれに囚われているのよ」

「実体がない境界、ですか」

「水とお湯、白と黒、大人と子供、正義と悪。世の境界のすべてが、人間がそれを定義する前から存在すると思っていて? ……まさか。そんなもの全部程度の問題よ。ただ頭の悪い人間が言葉や法を使って世界に線引きをしていっただけのこと。これはこっち、あれはあっち。あっちとこっちに振り分ける。分ければ分かる。分かれば怖くない。分からないことは、怖いこと。だから人間は過剰に境界を作りたがる。その分かたれた境界を越えることを恐れる。そしてその境界の上に立ち続けることを、自分が自分を分からない状態でいることを何よりも畏怖すべきものだと信じ込んでいる」

「分かったような分からないような……」

「ふふ、そういう事よ。分かれているような、分かれていないような、それがこの世界の常。だからね、妖夢。ああするべきだとかそれだけはダメだとか、そんな窮屈なことはこの際全部忘れてしまうのはどうかしら?」

妖夢はそう言われて少し、考えた。

「……駄目です、紫様。やっぱりそれが具体的にどういう事なのかが分りません。その考え方をどうやってこの問題に応用するのか、結局私はどうすればいいのかが、どうしても」

「そりゃそうでしょうね、そう考えているうちは。どうすればいいのか、なんて考えるからいつまでも他人の引いた線を越えられないのよ。一度、真っ白な状態から考えてみるといいわ。何でもいいの。明日から新しい世界が始まるとか、記憶を無くしたことにするとか。出来る、出来ないなんてこの際度外視して、すべてが思いのままになるとしたら? とにかく、自分の行動を縛るものが何もないと仮定してみて。純粋な欲望に従っていいなら、あなたはこれからどうしたいの?」

「純粋な欲望、ですか……。それはもちろん、剣を持ったまま白玉楼に帰りたいです。そして幽々子様に認めていただけるような一人前の剣士になれれば、何も言うことはありません」

「なるほどね。じゃ、その障害として妖忌の出した条件が立ち塞がっている、という認識でいいのかしら?」

妖夢は少し逡巡してから「まずは、そうなりますね」と答えた。

「それじゃあ、その障害を取り除くためにあなたは何かしらの手段を取らなければならない。でもその手段はいま、あなたの手の中に無い」

「そうですね」

「なら、こうしましょうか。あなたは今から剣を持って白玉楼に帰りなさい。妖忌には私が言って聞かせておくわ。場合によっては多少強引な手を使うことになるけど、加減はしておくから安心しなさい。あなたは何事も無かったかのように日常に戻る。それから鍛錬がしたければ、すればいいわ。ほら、これでいいんじゃないかしら?」

「それじゃ駄目です」

「あら、どうして駄目なのかしら?」

「どうしてって、そんなのずるいじゃありませんか。紫様のご厚意には感謝しますが、それでは何の解決にもなっていません。お師匠様との事は私の力不足によるものであって、それを他人の力で解決しているようでは私は何も変われません」

「他人の力、ねぇ。それじゃ聞くけど、私がその辺の人間に頼まれて動くような親切な妖怪に見えるかしら?」

どうやっても想像のつかなかった妖夢はそれを否定した。

「そう。私は好き好んで他人のために動くほど優しくも殊勝でもない。そんな私を動かせるのは、あなたの持つ人脈という力よ。私はあなたに戻ってきてほしいから助力を申し出る。あなたの首を縦に振らせるために詭弁を並べる。そう、すべては詭弁よ。他人を自分の都合通りに動かすための、聞こえのいい言葉。ねぇ妖夢、世の中には人間を力や幸福から遠ざけるための詭弁が溢れているわ。誇り、名誉、道徳、義務。でもこれって結局人間が社会の中で他人を縛るために定めたものであって、まさに他人の決めた線引きでしょう? あなたがそれのために躍起になるのは分かるわ。本や大人にそう教えられて育ったら、誰だってそうなる。でも、もうそろそろそんなものに縛られずに生きてもいいんじゃないかしら? 楽な方に流れるのは何も悪いことじゃないわ」

紫の言うことは理解できる。そう言われればそうだ。しかし、やはりそれに従うのは何か騙されたような気がしてならないのである。

妖夢がなんとか反論しようと口を開いたとき、それが声になる直前で紫がかぶせる。

「話を変えましょうか。幽々子の話」

その名前を出された妖夢は半ば仕方なく、半ば助かったように直前の思考を放棄した。

「幽々子の様子の前に、あなたには話しておくことがあるわ。幽々子の過去の話。失われた生前の記憶。幽々子が亡霊になった過程と、西行妖の伝説の真相。少し長くなるけど、あなたにまだ白玉楼に戻る意思があるのなら知っておくべきことよ」

「お聞かせください」と続きを促す。

「今から千年ほど前の話……って言ったら、もうあなたにとっては歴史上の出来事ね。平安時代、と言い換えた方がいいかしら? それなら冒頭はいずれの御時にか……なんてね」

妖夢はスキマの声に耳を傾けながら、遠い過去の世界を垣間見る。

佐藤義清の名を聞けば、平成の世人ははてそんな役者でもいたかと首を捻る。しかしそれが西行法師の俗名であることを聞くと、歌集に名高い歌の一つを諳んじる者もいるだろう。

藤原に連なる武家に生まれた彼は武芸もさることながら和歌や故実により才を示し、都で彼の名を知らぬ者はなかった。彼を師と仰ぐ者も多く、屋敷には侍の喊声に代わって琴の音が響いていたという。

鳥羽院より北面に叙され何不自由ない生活を送っていた彼は、だがあるとき家人の一人を喪ったのを期に世を捨て、妻子を残したままどこかへと消えてしまった。

都を騒がせた彼の出家は、妖怪である八雲紫の耳にも入ってきた。人の世の浮き沈みなど彼女の知ったことではない。然るに彼が残した娘については、かねてからある噂が流れていた。なんでも西行の娘は死霊が見えるのだという。

霊感など珍しくもないが、暇つぶし程度にはなるだろう。そう考えた紫はさっそく自分の棲み処とその女の部屋をスキマで繋ぎ、何の前触れもなく現れてみせた。すると桜色の髪の女は紫を恐れるでもなく追い払うでもなく、新しい友達でも見つけたように名前を聞くのである。それが女――幽々子と紫の出会いだった。

西行の影響か幽々子は若くして老成した奥ゆかしさを備えており、その人間性は遥かに長く生きてきたはずの紫を飽かせなかった。ほんの見物のつもりでいた紫だったが気付けば幽々子と会うのが毎日の楽しみになり、来る日も来る日も彼女を訪ねるようになっていた。

幽々子もまた、紫の訪問を喜んでいた。貴人の娘に外出は許されず、顔を合わせるのは侍女ばかり。西行の去ったいま好き好んで不気味な娘に近づく者もないとあらば、この秘密の友人との時間を心待ちにしていたことは想像に難くない。

それから何度目かの春が来ようとしている時期のことである。煙霞たなびく都には西行の訃報に代わって彼の辞世の句が流れていた。

願わくば 花の下にて 春死なん

その如月の 望月のころ

庭の桜は満開に咲いていた。ついに帰ることのなかった西行の死を悼み、彼を慕う人々はこの場所から後を追って旅立ってゆく。幽々子はその有様を見つめながら、悲しみの中にも父の最期を孤独なものにしなかった桜の樹に深い感謝の念を抱いていた。

異変が起こったのは数日後のことである。殉死者の列に混ざって西行とは縁の無さそうなみすぼらしい男が一人、屋敷を訪れた。ひどく虚ろな眼をしていたが、事が事である。屋敷の者たちは何も言わずに男の最期を見とどけた。

ところが翌日、翌々日にはそれが十、五十と増え、いつしか殉死者はそうした者たちばかりになっていた。家来の呼び止めにも応じず、何やら小さな声でぼそぼそと答えるだけでまともな会話ができていない。そのうえ制止を振り切ってまで押し通ろうとするのだ。誰もがこれはいよいよおかしいと思った。

すぐに屋敷の門が閉ざされた。それでも昼夜を問わずひっきりなしに門を叩く来訪者たち。呻き声の中には人間以外のものも混ざっている。気づけば家の者たちも皆、桜の樹の下に倒れている。眠りを妨げる音で幽々子の気が変になる直前だった。冬眠から目覚めた紫がやってきた。

紫はすぐに状況を理解した。そして導き出した最適解に言葉を失った。

殉死者たちの無数の魂を飲み込んだ桜は、ついに新たな魂を求めて人々を死に誘う妖となったのだ。それもその力は一介の小妖怪の比ではない。すでに紫の力をもってしてもどうにもならないほどにまで、この桜は化けてしまっている。焼こうが切ろうが圧倒的な生命力を殺しきることはできない。

だが、もしこの樹に外から死を植えつけることができたら? 脆弱な生命、たとえば人間を生贄に樹との境界を無くして一体化させた上で殺す。生贄の死に呼応して、樹もその生命活動を停止するだろう。

しかしこの方法は生贄が樹に対して影響を与えるだけの優位性を持っていることを前提としている。樹に招かれ、樹に殺される人間では樹に生かされるだけだ。樹の力の下に晒されてなお、影響を受けずに自我を保っている者……その適材は術者となる紫を除けばこの場に一人しかいない。

躊躇う紫に、幽々子は詰め寄った。戻らぬ父を思って大事に育てた桜だ。注いできた愛情の分だけ、その変容は残酷に幽々子の心を抉る。親友の切実な願いを無碍にすることはできなかった。かくして妖怪は友を犠牲に厄災を押しとどめた。

のちに幽々子の亡霊が樹とともに屋敷に縛られた結果、屋敷は地獄の裁定によりまるごと冥界に移され白玉楼となった。幽々子の記憶は戻らず、今も自分の屍体の上に立つ桜の開花を夢見ている。

これがあの古書の記述――西行妖伝説の顛末である。

つまるところ件の反魂の試みが成功した暁には幽々子の亡霊としての暮らしは終わりを迎え、ひとたび抑えられたはずの厄災が冥界と妖夢を襲っていたことになる。結果として博麗の巫女が白玉楼を救った形となるが、仇敵であるはずの巫女に恩を売られるのは多分に不愉快だった。

「まあ、知らなかった以上は仕方のないことよ。幽々子が危機に晒されて、その実行犯がたまたまあなただっただけのこと。あなたに腹を立てているのは、強いて言えば私の腹の虫の気まぐれかしら」

「気まぐれで買う怒りにしては高すぎる気がするのですが……」

「そうかしら? まあたまには贅沢もいいじゃない。さてと、気まぐれの次はわがままと相場が決まっているわね」

「紫様のお国の相場はどうなっているのですか?」

「インフレーションなんてよくある話よ。実は幽々子とあなたのこれからについて、私から一つだけお願いがあるの」

「何でしょうか? お応えできるかどうか、分かりませんが……」

「幽々子はいま、とても沈んでいるわ。多分、私じゃなくても分かるくらいに。幽々子にとってのあなたの存在は、あなたが思っている以上に大きかったのよ。だからきっと怖かったのでしょうね、あの樹のようにあなたが変わってしまうことが」

心配ない、と答えることはできなかった。事件の直後、妖夢は自分の行為を突発的なミスと捉えていた。しかし、今となってはやはりあれは紛れもない自分の意思に基づいた行為だったのだと認めざるを得ない。

妖夢はいま、蛹化した芋虫のような不定形の自我の行く末を知らない。薄い面の皮を食い破って羽化する新たな自分。それがひどく荒みきった生き物である可能性を、ありありと想像できてしまう。

絡みつく愛を引きちぎり、痛みに悶える幽々子を置き去りにする時が来るとして、その自分は間違いなく今の自分と地続きのところにいる。

「あなたの変化を止めようなんてことは考えないわ。だけどね、妖夢。どういう形であれ幽々子には納得のできる答えを聞かせてあげてほしいの。あなたがこのまま苦しめ続ければ、幽々子は壊れてしまう。そうなったら……」

残光は西の地平に遮られて消えた。

「……私はあなたを、赦せないと思うの」

第三章 迷いの果て 3

寝苦しい夜だった。季節外れの分厚い布団の中、汗で蒸れた体を捩る。もうほとんど痛みは無いが、眠りが妖夢のもとを訪れる気配はなかった。

紫の去り際に放った一言は、妖夢に恐怖を植え付けるに十分なものだった。しかしそれ以上に、今は己の内より溢れる葛藤が安眠を許さないのだ。

紫と話しているときは、なるほど彼女の言う通りに易きに流れることが正しいように思えた。それこそが自分の真の望みであるかのように思えた。しかし今思いなおしてみると、やはりそれだけでは済ませられないものがあるのだ。

紫と現状を整理するにあたり、妖夢は剣を持ったまま白玉楼に帰るという目的に対して妖忌との約束が障害として立ちふさがっている、という形の解釈を取った。だが、その構図そのものがおかしいのだ。

真逆のことを言われて初めて気がついた。妖忌から逃げて持ち帰る剣には何の意味もなく、やはり何らかの形でけじめをつけねば刀に宿した侍の魂は置き去りとなるのである。つまるところはこの件もまた、幽々子の従者としての進退に同じく逃れえぬ一つの目的と化しているのだ。断じて手段を選ばず排除してよい障害などではない。

では紫の放った言葉の数々が本当に自分をただ誤った道へと誘うものなのかと考えると、そうとも思えない。確かに意図的に捨象された要素や特定の答えを誘導するような問いかけはいくつもあった。しかし、自分には無かったものの見方や考え方を提示してくれたこともまた事実である。

もっと簡単に、それこそこの世の中に善人と悪人、敵と味方しかいなければどれだけ楽だったことだろう、と妖夢は思う。このところ、他人というものがどんどん分からなくなっているのだ。主人は優しさで自分を苦しめ、殺しあったはずの相手が見舞いに来て、師の言葉は忠の道と相反している。

同じ人間が、別々の顔を見せる。そのことが、たまらなく不気味に思えるのだ。こうなると悪い癖で妄想ばかりが頭の中で蠢く。

例えば世の人間がみな今の自分のように第二、第三の自我を持っていて、それを表出させぬよう生きているものだとしたらどんなに恐ろしいことだろう。道行く人が自分とすれ違った後に顔をしかめていたら? 自分の与り知らぬところで全人類が共謀し、自分を陥れようとしていたら? 自分の知らない言葉で、知らない道具で、知らない常識で世界が回っていたら?

問いと呼ぶにはあまりにも曖昧で衝動的な不安。まどろみを温床に繁殖したそれは、強い日光を浴びてもなお死に絶えることなく妖夢の中に残った。

その日から外出が許可された。

医者の処を出てからしばらく、妖夢はぶらぶらと里を練り歩いていた。

行くあてもなく彷徨っていると、道行く人々がいやに忙しなく見える。自分が猶予という名の倦怠を貪っている間に、他者は各々の目的で何らかの営みを通じて世界を回している。そう思うと、自分だけが取り残されていくような気がした。自分一人を置き去りに世界が明日へと進んだとして、それに気づく者がこの視界の中にどれだけいることだろう。

妖夢は向うからやってくる通行人に偶然を装ってぶつかってやろうかと考えた。或いはいっそこの鬱屈しきった自我のすべてをうち捨てて狂いまわり、辻斬りに堕ちた後でただ一匹の獣のように屠殺されれば。獣が血塗れで人混みを駆けるに従い、その自我は魂魄妖夢という人間から遠く離れてゆく。それがその果てで何をしようと、良心は己という檻の外で行われた行為について何を咎めることもないのである。

すれ違う男をじっと見つめ、その腹が裂ける様を思い描くと、だがすぐに馬鹿らしくなった。まだ冷静でいる頭が、すぐにその虚しさに気付くのだ。そして妖夢はこの不健全な思考を払拭するための場所を探した。

人のいない方へと歩いていくうち、見覚えのある場所に着いた。建物が無くなり景色は随分と変わったが、いまだ残る臭いが嫌でも記憶に訴える。あの日妖夢が妖怪に挑み、そして敗れた場所だ。

早いもので既に廃材の搬出は終わっており、更地には数人の法被が図面や紐を持ち込んでいる。

妖夢は犠牲になった娘の両親の安否を尋ねようとしてやめた。どんな答えであれ自分が罪悪感に苛まれることに違いはない。知ったところで誰に伝えることもなければ、義務や責任といった言葉を持ち出したところですでに彼らとの関係が悲劇で終わったことはどうやっても変えられない。ならばその悲劇のエピローグをそっと閉じ、曖昧さの霧の彼方に追いやってしまうのはいけないことだろうか? そう思えてしまう程度には、妖夢の心は疲弊していた。

長屋の跡を尻目に踵を返したとき、頬を撫でる生暖かい風に吹かれた妖夢は紫の話を思い出した。なるほど実際にやってみれば何も難しいことはない。我こそは卑劣に手を染める最後の人と思っていたが、その実魂魄妖夢という人間は存外簡単に誤魔化しが利くようだ。

受け容れたくはなかった。だが結局妖夢がそこに留まることはなかった。

逃げるように早々と歩を進めて医者の家へ入ろうかというところで、ふとすれ違いざまに呼び止める者があった。

「おや、その剣……あなた、魂魄家の人間ですか?」

見ると、随分と華奢な女性である。細い指も短いスカートから覗く足もそのすべてが緻密な数式によって作られた金細工のようにしなやかで、それでいて無機質だ。青い服と帽子には金属製の飾り。その所々から垂れる紅白のリボン。鮮やかな緑の髪。極彩色の装いはこの金細工をまさにアーティスティックに彩るが、不思議とその彩りは原始の草花が生命を称えるがごとく奔放に目を楽しませるのではなく、より洗練された未知なる美感の産物、たとえば極楽からの使いか或いは未来人のような、そんな超越者に対する羨望を惹起するのである。

「ああ、失礼しました。こうして会うのは初めてでしたね。私は閻魔の四季映姫。是非曲直庁で最高裁判長を勤める者です。その剣は魂魄妖忌の持つ白楼剣と見受けますが」

閻魔を名乗る女性は青い瞳に冷たい光を湛えて妖夢を見つめる。それは裁判長の席にあらずしてなお世界の掟を代表でもするかのように神々しく、一片の偽りすらも許さぬ厳格さを秘めていた。

妖夢はいかにも自分が当代の魂魄家当主・魂魄妖夢である、と声高に名乗れない身の上を恥じ入り、呟くように答えた。

「妖忌は私の祖父です」

「そうですか。ではあなたが魂魄妖夢ですね」

「……閻魔様が私などに何か御用でしょうか?」

妖夢は不審に思った。幽々子の報告書があるとはいえ、閻魔に名を覚えられるほどの大物になった覚えはない。反魂未遂の件で処分を受けるのかと考えたが、そのときに湧いた感情は既に恐怖ではなく煩わしさだった。

「いえ、特にこれといった用はありません。ただ、あなたがあまりにも深刻な顔をしているので、放っておくのもどうかと思いまして」

「そんなにまずい顔でしたか?」

「ええ、それはもう。そう、今にも自殺か殺人にでも走りそうなくらいには」

「御冗談を。気のせいですよ」

妖夢は小さく肩を竦めてみせると、再び映姫に背を向けた。しかし、なおも変わらず背に張り付く視線のために歩を進めることはかなわなかった。

「閻魔様のお気になさるようなことではありません」

「さて、そうであれば良いのですが……」

映姫はそう言って一枚の手鏡を取り出した。そしてそれを妖夢の方へ向けてしばらく眺めると、「なるほど、分かりました」といって元の場所へしまった。

「失礼ながら、あなたのこれまでの人生を見せてもらいました。どうやら、看過できる状況ではないようですね」

妖夢は観念した。閻魔に隠し立てなど、無駄な抵抗である。

「いやはや、随分と勝手なことを……ああ、まずはそのことから話さなければなりませんね。白楼剣のことについて、あなたは何も聞かされていないようですので」

そんな馬鹿な話があるか。この断迷の剣は魂魄家の家宝であり、誇りである。自分の懊悩も祖父の後悔も、すべてはこの剣を中心に回っているのだ。

妖夢は苛立ちを隠そうともせず、露骨に眉を顰めた。しかし映姫はそれを宥めるでもなく、淡々と続ける。

「その剣は本来、我々是非曲直庁が収容・管理していたものです。しかしあるときそれが持ち出され、顕界で振るわれるという事件が起きました。その際、犯人の逮捕に協力したのが魂魄妖忌です。白楼剣はこちらで回収する手筈でした。しかし彼は自分が収容前の所有者であると主張し、剣の返却を求めたのです。魂の理を乱すその剣を再び野放しにするわけにはいきません。そこで交渉の結果、我々は直庁の監視下における彼の白楼剣所持を認めました。そして彼は直庁の下部組織である白玉楼に送り込まれ、西行寺幽々子に仕えることとなったのです」

思えば、妖忌は自らの過去を孫娘に対して語ることが無かった。もっとも、剣の道の外において口を開くこと自体稀な人間が魂魄妖忌だが。

「さて、それを踏まえた上で……我々はあなたと魂魄妖忌との間に起こった問題について、何の干渉もできません。契約は永代所有を認めるものであり、継承が自由であればその逆もまた然り。白楼剣があなたの手にあろうと彼の手に戻ろうと、何ら問題ありません。ですが剣が白玉楼を離れるのであれば、それは別の問題。白玉楼を去った魂魄妖忌が剣を持つ場合も、あなたがこのまま剣を持ち去る場合も、我々は回収の手を差し向けることになるでしょう」

鬼を地獄の獄卒に使うような組織である。「回収」の二文字の意味するところが穏便でないことは容易に想像できた。

「逆を言えばあなたが白玉楼に剣を持ち帰るという選択をする場合、魂魄妖忌の要求は我々が撥ね退けることになりますね。不本意ながら我々があなたにできる助言は八雲紫と同じ、このまま彼の要求を無視して帰ることです」

「ですが……!」

「ええそう。ですがそれではあなたの納得がいかない。……ですのでここからは少しだけ、私からのお説教です」

映姫はこれまでで初めて有機的な表情を見せた。

「あなたは今、迷っている。白楼剣に相応しい使い手となるべく修行の旅に出るか、忠義のために白玉楼へと戻るか。そしてそれは決して最終的に剣を失うかどうか、白玉楼に戻れるかどうかという即物的、結果的な問題ではなく、この状況においてあなた自身がどちらを選んだかという、いわばあなたの意志、在り方を問う問題です。故に、たとえ我々の手によって魂魄妖忌が退けられても、それはあなたにとって何の解決にもならない」

「はい。その通りです」

「さて、是非曲直庁の職員としての私の立場、意見は先に述べたとおりです。しかし一個人として、私はあなたのその葛藤を決して無意味なものだとは思いません。むしろ人間の最も尊い営みの一つとして賞賛したいとさえ思っています。ときに、八雲紫はあなたに対して助言を与えた。古き戒めを解き、苦を背負うことなく生きる。それが彼女の示した道です。しかし、私に言わせるならこれは性急かつ怠惰な思想で若者を誑かす甘言です」

映姫と紫。白黒はっきりつける審判者と、そのスキマたるグレーゾーンの住人。まさに水と油である。二人の意見が噛み合うはずもない。

「教えや道徳、価値観というものは、何も無意味に決められたものではありません。あなたと同じように悩み苦しみ、それでもなお善く生きる術を求め続けた先人たちの意志が積み重なったもの。愚かで短命な人類が痛みと喪失、徒労と相克を繰り返し、その果てに掴んだ知識の結晶。それが法となり正義となるのが、人の世です。もともと地上に道はなく、歩く者が多くなれば、それが道になるのです。だからこそ、それは尊ばれるべきなのです。そう、人間の意志とは絶え間ない選択の連続に他ならない。そしてそれを投げだす者とは、畢竟、人生に対する路傍の人に過ぎないのです」

映姫の言葉に込められた熱が、忘れようとしていた感情を焚きつける。

「あなたは今、迷っている。それは無知ゆえの事でなく、あなたは忠義と求道という今まさに決別せんとする二人の巨人の肩にその両足を乗せているのです。暗愚へと、人生の路傍へと落ちるこの瀬戸際にあなたは……そう、あなたは少し優柔不断に過ぎる。迷いとは葛藤とは確かに素晴らしいことです。ですがそれはその果てに得た結論があってのこと。答えを出さないままの迷いには、何の意味もないのです。あなたがただ保身と思考停止のためだけに直庁を盾にして事なきを得たときには、きっと私はあなたを軽蔑することでしょう」

映姫はそこで耐えかね、ほんの一瞬だけ目を逸らした。

「ええ、まったくもって残酷なことです。私は今まさに、自ら焚いた火の中に悩める若者を追い立てようとしているのですから。好きなだけ恨んで構いません。しかしながら、これが私の善意が導き出すところの結論なのです。それを偽ることは、何をおいてもできないのです」

そこには慈愛に満ちた菩薩の顔があった。映姫はだが憐憫の涙を零さんとする目に再び冷たい光を灯すと、一転して元の毅然とした態度に戻る。

「無論、これはあくまで通りすがりの大人としての助言です。彼岸で裁判長としてあなたと向きあう時には、私はあなたにかける慈悲を持ちません。法の意志の元、罪人には必ず裁きが下される。そのことは忘れないでください。では、くれぐれも悔いの残らぬよう」

そう言い残すと、映姫は返事の暇も与えず足早にその場を去っていった。

「ケッ、何が『裁判長として』だ。手前が一番ブレてんじゃねえか」

部屋に戻ると、妖夢は縁起の悪い先客に顔をしかめてみせた。

「よう妖夢。見舞いに来てやったぜ」

死神がいた。それも、枕元どころか布団そのものを占拠して我が物顔で寝転がっている。

「閻魔様の命の下に、ですか?」

「まあ、そう邪険にしなさんなや」

死神――小町は起き上がると、布団の空いたところに座った妖夢と向きあう。しばらく真剣な眼差しで見つめあっていた二人だったが、小町はそれを崩すように妖夢の頭を掴むと、がしがしと指で髪を乱した。

「何があった? ちゃんとお前さんの口から言ってみな」

これまで幾度となく見てきた、すでに白玉楼の日常と化した笑顔。過酷に晒され苦渋に苛まれ、喘ぐ無力な心にとっていま、思い出だけがただ優しい。それは疑いと強がりで固めた妖夢の守りを瓦解させるのに十分だった。

「……やっぱり小町さんはずるいです」

妖夢は包み隠さず全てを語った。死神はただうたた寝のように深く頷きながら耳を傾ける。それはまるで泥に塗れた人間の生を全て受け入れて洗い流す川のように。

「そうかい、なるほどねえ」

ひとしきり聞き終えたあと、だが死神は命ある者にその泥を掬い上げて返す。

「……そうだねえ、そんなら多分、どんな説教を並べるよりもこの話をしてやるのがお前さんのためってもんだろうよ。こいつぁ昔、ある死者の魂から聞いた話だ」

川底に沈殿するひときわ頑固な泥と併せて。

「といっても、正確にゃ魂の一部だ。とびきり偏屈な侍の、な」

第三章 迷いの果て 4

ある日の暮れ方のことである。一人の男が羅生門の下で夜が来るのを待っていた。

羅生門といっても、都の玄関口としての威容は損なわれて久しい。嵐によって倒壊した門はその半身を失い、残る半身もまた上層部分を無くして寂しげな姿で立っている。瓦は散らばり落ちて割れ、柱は丹塗りの剥げた口から乾きと腐りに蝕まれ、石段に走る亀裂の隙間の緑だけが命を感じさせる。

門がこの有様であるのだから、洛中の荒廃ぶりは酷いものである。度重なる天災によって飢えと疫病みに満たされた都は毎日のように死骸を吐き出す。かつては密かに捨てられていたそれもいよいよ人目を憚ることをやめ、既にここは門というより死骸置き場の相を呈していた。

裸の死骸の中に混じって襤褸を纏う者が数人、ここを宿と定めて座り込んでいる。もっとも、その中の何人が実際に動くとも分からない。野宿者たちは互いに鴉となって剥ぎ取りの頃合いを伺いながら、やがて来る自分の番に怯えている。

男もまた、その一人であった。根無し草となって数年、盗みやごみ漁りによって幸か不幸か生き延びている彼だったが、このところはいよいよ盗る物も尽きてきた。市が寂れ、人通りも絶えた今では狐狸や蛇でさえ生存競争の敵手である。

終いにはそこいらに転がる死骸に齧りつくことさえも考えに上がった。疫病みを恐れて踏みとどまった後で、男は皮肉な笑みを浮かべた。かつてここに鬼が出たという話も、存外からくりはこんなものなのかもしれない。物盗りも人殺しも出るとあらば、人喰いの箍が外れたところで何の不思議もない。そんな時代がもう何年も続いているのだ。

男が虱だらけの頭を掻きむしっていると、都の外に広がる葦原の向こうから三つの人影が近づいてくる。貴人と、あとの二人はその付き人のようだ。貴人は歌など詠いながら悠々と栗毛の馬を歩ませている。狩衣に笠、長弓に太刀、立派な装いはどれをとってもその人の身分の一流たるを物語っていた。

男はしめたとばかりに身を屈めて駆け出した。狙いは馬だ。奪って逃げて売り払えば、しばらくは糊口を凌ぐこともかなうだろう。

葦原を撫でる風に紛れて三間ばかりの距離へ寄り、馬の鼻先へ礫を打つ。馬は驚いて前身を持ち上げ、貴人は落馬するかに見えた。しかし貴人は器用にこれを乗りこなし、ついには馬をすっかり宥めすかしてしまった。

こうなると逃げ足の無くなった男は真っ向から戦いを挑むことになる。懐からどすと呼ぶにも粗い造りの短刀を取り出し、貴人へ一直線に突き進む。無謀な突進は眼前に現れた刃によって阻まれた。付き人が遮ったのだ。怯んだ男はもう一人の付き人に後ろから組み伏せられ、地面に押さえつけられた。

貴人が馬から降りてくる。男はまったくもって俎板の鯉となった我が身がこの貴人の気まぐれに委ねられていることを悟ると、畏怖とも哀願ともつかぬ表情を浮かべた。貴人はそれを憐憫に満ちた目で見つめたあと、連れ帰るように命じた。

男は常にその人を兵衛尉殿と呼んでいた。だからここでもただ兵衛尉殿と呼ぶだけで本名は語れない。

兵衛尉殿は奇妙な人物だった。立派な寝殿造りの屋敷を構え、宮中へ出向いては歌を詠み、それでいて肩書の上では貴族でなく武士となっているのだから不思議である。

男はこの人物のもとで家人として働くこととなった。

屋敷での男の立場は実に肩身の狭いものだった。それは彼がここに迎えられた経緯によるところもあるが、それ以前にここの人間は彼とはまるで毛色が違うのだ。主人が主人である。他の家人たちもまた、どこか貴族的な風を吹かせていた。

男は芸を解さない。皆が鍛錬もそこそこに歌詠みに消えた後も、彼は剣を振り続けるより他なかった。

もっとも、それは彼の性に合っていた。一切の雑念を捨てて無心になること、高みを目指して己を研ぎ澄ますことは彼にとってごく自然な営みとして習慣づいた。

物質的な欠乏から来る走性とは決定的に異なる、明確な自我。一人の人間を満たすだけの本質が、自己の同一性が、彼の中に溶鉄のごとく注がれていったのだ。

やがて男が一端の剣士となったころ、兵衛尉殿はそのはたらきを認めて男に褒美を与えた。見事な宝刀だった。刀身に映りこむ自分の顔を見つめたとき、男はなるほど自分はとうとう一振りの剣として形を結んだのだと、すべてに合点した。そして己の生を剣の道に捧げることに何の疑いも持たなかった。

男はあるとき屋敷の廊下を歩き回っていた。何だったかの探し物をしてのことである。ところがそれがどうにも見当たらないもので、急いでいた男は主人たちの住む部屋の方へと入っていってしまった。

手当たり次第に部屋を覗いて回るうち、男は一人の女に出会った。女はしばらく唖然とした様子でいたが、すぐに慌てて口元を隠した。男は怪しいものではないと言って名乗り、女の名を聞いた。女は答えることなく逃げていった。

男には何が何だかさっぱり分からなかった。無理もない。高貴な女性の姿を見ること、名前を聞くこと、平民の彼はその行為の持つ意味について全くもって無知だった。

翌日、男が平素のように一人で稽古をしていると、昨日の女が人目を憚るようにやってきた。それもそのはずである。彼女はあの兵衛尉殿の娘だった。男のことを人伝に聞き、昨日のことを謝りにきた……というのは建前で、実際は彼の奇妙な人となりに興味を持ったのだという。

兵衛尉殿の娘は口が立ち、無口な男の手を引くように絶え間なく話を続けた。そこには男の突然の来訪に驚いていた昨日の姿は無く、それどころか冗談を言ってみせたり口下手な男をからかったりとその振る舞いは町娘のように奔放だ。

男は最初、適当にあしらって稽古に戻るつもりでいた。だが次第にそれは頭の隅へと追いやられ、気付けば随分な時間を彼女と話しこんでいた。男にはそれが不思議でたまらなかった。

それから月に何度かそんなことがあった。そのうち男は毎日のように彼女は今日来るだろうかと意識するようになった。

そしてそんなことを考えながら一日の終わりを迎えるたび、身の入らない稽古に費やした無為な時間を悔いる。それが何日も続くもので明日から場所を変えようかと思うと、ちょうど彼女がやってくる。別れる頃にはその考えも無くなっている。

既に自分が彼女に好意を抱いているのは明白だった。四六時中どっかりと頭の中に居座る想いは、もはや拭って拭えるものではない。

さりとて彼女は兵衛尉殿の娘。自分のような者がこれ以上を望むことが許されないのは、彼女がどれだけ気さくに接していても分かった。

男は自分が分からなかった。彼の中には剣こそ本懐と信じ、生じてしまった気の迷いを絶たんとする自分がいた。彼女を慕い、届かぬ思いを秘める自分もいた。そして身に着けてしまった常識や道徳を疎み、かつてのように我慾の赴くまま目の前のすべてを掴もうとする獣の声もまた、彼の中にあった。

ある晩、男はもう何度目ともつかない真夜中の覚醒に呻きを上げ、寝返りを打った。不快な意識は再び彼を繋ぎ止め、眠りへと至る長い時間が続く。それを断ち切ったのは、女の悲鳴だった。

男はすぐにそれが兵衛尉殿の娘のものだと気づくと、刀も帯びぬままに駆け出した。宝刀が見当たらなかったためである。そしてそれは今まさに夜盗の手によって兵衛尉殿の娘に向けられていた。

男は夜盗が振り下ろす軌道に割り込み、拳を突き上げた。男の肉が裂かれ、夜盗の顎が砕ける。

痛み分けとなった両者はしばらく喘ぎながら睨みあっていたが、屋敷が騒がしくなってくると、夜盗は宝刀を持ったままどこかへと消えた。

屋敷の者が集まってくる。夜盗を威嚇するべく意識を保っていた男だったが、脅威が去ると高揚は収まり、精神は肉体の損傷に従って希薄になっていく。愛しい人の泣き顔に見送られ、男は静かに目を閉じた。

猛烈な違和感に目を覚ます。一瞬のような闇の中で、だがそれなりの時間が過ぎたらしい。

屋敷の中を歩き回っていると、男は棺とその隣で眠る兵衛尉殿の娘を見つけた。棺が自分のものであることを悟ると、男は静かに「そうか、死んだのか」と呟いた。

「そうであってくれれば、話は早いのだが」

不意に背後から声がした。振り返ると、どこから忍び込んだのか、背の高い黒服が立っている。

男が誰何すると、黒服は彼岸よりの死神を名乗った。

「さて、我々は先刻三途の川にてお前の魂の断片を確認した。しかし同一人物の魂が欠落した状態でここに留まっている。何か心当たりは? 口寄せでも仕損じたか?」

男はなるほどこの違和感が欠落した魂に起因するものなのかと納得した。驚きはなかった。だが思い当たる節もまるで無かった。

「ふむ。ちなみに我々は絶対的な確認手段を有している。偽証は利益を齎さないが、それを踏まえても返答は同じか?」

男が沈黙をもって答えると、死神は続けた。

「では、最後の記憶について聞かせてもらおう」

「盗人に斬られた。それだけだ」

無口な男に苦笑を浮かべつつも、しばらく逡巡した後で死神は「あい分かった」と言って組んだ腕を解いた。

「さて、ひとまずこちらからの用件は済んだが……お前はこれからどうする?」

「どうする、とは何だ?」

「生きるか死ぬか、だ」

「選べるのか?」

「こちらに来た断片についてはともかく、ここに残っている以上お前の状態は事故による幽体離脱だ。彼岸へ渡れば断片と再会し、然るべき処遇を受けられるだろう。肉体に戻るのであれば、我々はそれを止める権限を持たない。死と呼ぶも生と呼ぶも、お前のこの後の行動次第だ」

男は悩んだ。だが、不思議とそれは以前に比べて明瞭な思考をもって行われた。

以前の彼であれば体を襲う違和感――魂の欠乏は差し迫った渇望として彼を怒鳴りつけ、駆り立てただろう。しかし、今の彼にはそれが無かった。

理性的な思考をもって自分を取り巻く万物に、自らの人生に対して意味付けをしたとき、大切なものは二つしかなかった。すなわち剣と、愛である。

「一つ、頼まれてくれるか?」

男は棺に目を落とした。

「誰にも知られずに蘇りたい」

「ふむ……一応、理由を聞いておこう」

「盗人を追わねばならん。いつ戻るとも知れぬ旅だ。別れは、一度でいいだろう」

死神は「そうか」と言ってから少しの間考えるそぶりを見せる。

「埋葬後の肉体を痕跡無く取り出すことなら可能だ。十分か?」

「痛み入る」

翌日、男は手筈通り屋敷の外に取り出された体に戻り、復活した。旅支度をしようにも、携えるものは何もない。男が歩を進めようとすると、死神が呼び止めた。

「一つ、言い忘れていた。再び生に還るのであれば、旧い名は捨ててゆくがいい。お前の名は既に彼岸の台帳に連なった。生ける死人など、妖のほかの何でもあるまい」

名付け親に思い入れは無くとも、その名で呼んでくれた者のことを想えば悲しみも生じる。だからこそ男は未練を絶つため、死神に新たな名を求めた。

「ほう、私に問うか。……よかろう。ではその欠けた魂をもって一個と成し、人の道を外れぬことを祈ってこの名を授けよう」

その日、魂魄妖忌の長い旅が始まった。

第三章 迷いの果て 5

炎上する塔を目指し、駆ける。

時は寛永。妖忌は京の町を脅かす阿羅漢殺しを追っていた。

宝刀を求めて数百年、西へ東へ飛びまわり、人と妖と斬り結び、妖忌の手には今、楼観剣の一振りと確かな腕前がある。しかし未だに宝刀は戻らず、干し草の中の針を探すような旅は続いていた。

もはやこの獲物にも期待などしていない。奉行に突き出して路銀の足しにするのが関の山だろう。そうしてまた次の外れを掴むための道に就く。繰り返される徒労は確実に妖忌の心を擦り減らしていた。

現場に足を踏み入れる。騒ぎは既に炎と共に境内を覆い尽くし、火消しや捕方の声が妖忌のいる裏手まで聞こえてくる。

少し進むと、一人の坊主がほうほうの体で逃げてきた。道を開けようとした妖忌だったが、次の瞬間、坊主はどこからともなく現れた剣客の一刀を背中に受けて倒れた。

剣客は刀の血を落としながらこちらに向き直る。笠越しの視線は確かに妖忌の姿を捉えている。

「阿羅漢殺しと見受ける」

妖忌が抜く。

「いかにも」

剣客が構える。

飾り気のない短刀。だがその刀身に宿る煌きを見たとき、妖忌はそれが自分の追い続けた宝刀、主より賜りし白楼剣であることを確信した。長い旅の終わりを前に、深い感慨を覚えながら、妖忌は最後の戦いに向けてそれを気迫へと変える。

「斬る」

一閃。必殺のつもりで放ったそれは空を切った。

後ろへ飛びのいた剣客は地を蹴り返し、踏み込みに転じる。

だが妖忌の反応は速く、返す刀の牽制で辛くも己の間合いを守る。

再び訪れた膠着の中で、妖忌の重い口角がわずかに上がった。気の遠くなるような長い旅の中、強者との邂逅だけが彼に生を実感させる。この感覚もこれで最後かと思うと、少し寂しくもあった。

ふと、剣を取り返した後のことを考えた。必ず戻ると誓った屋敷は、既に跡形もない。案外いまと変わらず流浪の旅を続けることになるのだろうか? 侍としての死に場所を探すのも悪くない。だが、本当に最後まで剣に生きることになった人生に空しさを感じている自分もいた。

感傷が妖忌の意識に揺らぎを来たしたのを、剣客は見逃さなかった。鋭い踏み込みで両者は肉薄する。

袈裟懸けに上体を反らす。くの字に折り返す足刈りを飛び越える。

続く振り下ろしを手刀で逸らすと、その手で敵の顔に裏拳を叩きこむ。怯んだ隙に蹴りだして距離を放す。

剣客は蹴られるに任せて一旦退こうとした。だが妖忌はそのまま詰め寄り、正中線へと縦一文字に斬り下ろす。剣客が咄嗟に横軸の動きを見せた結果、致命の一撃は肩口に食い込み、利き腕を切り落とすに終わった。

落ちた腕に握られた白楼剣を拾い上げる。刀を突きつけて脅すと、抵抗を諦めた剣客は鞘を差し出した。

白楼剣を納める。余韻に浸るのも束の間、追手の一人が到着した。黒服の女だった。

「彼岸の死神です。ご協力に感謝します」

深々と頭を下げた後、死神が続ける。

「彼の身柄はこちらで預かります。剣もこちらで回収します」

死神が受け手を出すと、妖忌は剣を後ろへやった。

「断る。この剣は儂のものだ」

「そうはいきません。我々にはそれの管理責任があります」

それから少しの説明と押し問答があったが、妖忌の気はそう長くなかった。

「知ったことか。それならお前を殺してでも奪い取るぞ」

妖忌が剣に手をかけると、死神はしばらく困った後で苦し紛れに答えた。

「分かりました、それでは上にかけあってみます。その代わり、処遇が決まるまでの間は何があってもその剣を抜かないと約束してください」

「……」

「これが最大の譲歩です。今は貴方と戦いたくありません。お願いします」

妖忌が渋々それを承諾すると、死神はもう一度深く頭を下げ、剣客を連れてどこかへ消えた。

それから一両日中に妖忌の所には彼岸の使いが、今度は大人数でやってきた。是非曲直庁へ連れられた妖忌はそこで交渉の末、白楼剣の所有を認められた。ただし、それには条件があった。それは直庁の監視が届くよう、その下部組織へ配属されることである。

もはや現世に執着する理由も無い。自由が奪われることに抵抗はあったが、老いと疲れに満ちた身を落ち着けるための場所が得られることを思えばそれも悪くない話だろう。

妖忌はこうして冥界は白玉楼、西行寺幽々子のもとへと向かった。

そこで彼が目にしたのは、かつて仕えた屋敷だった。色味や植え込みに僅かな違いはあったものの、屋根の形も建物の並びも、何もかもが脳裏に焼き付いた光景とそのまま同じである。

そして彼を待っていたのは、忘れもしない、かつて涙を飲んで別れた兵衛尉殿の娘だった。叶わぬと諦めていた再会に万感の思いを募らせる妖忌だったが、彼女の口から最初に出た言葉は、「初めまして」だった。

妖忌は地獄からまた別の地獄へ送られる囚人のように、次の責めを受けることとなった。蘇る懐かしい日々の記憶は乾ききった妖忌の心に沁みわたる。彼女を想う気持ちは以前にも増して募るばかりだというのに、時間が、忘却が、あらゆる断絶が妖忌を拒んだ。何気ない仕草にかつての面影を見つけては、大人びた表情によってその同一性は反証される。そのたびに妖忌はここが自分の知るかつての屋敷でないことを痛感するのだ。

妖忌は鋏をとり、庭に手を入れた。白壁を塗り直し、砂利を入れかえた。屋敷はかつての姿を取り戻したが、それは幽々子という不可逆の変化を際立たせるばかりだった。

妖忌は幽々子に意図して冷たくあたった。それはかつての彼女が忘れられない故のことである一方、それに加えて妖忌にはこの愛という感情が人類に課されたある種の呪いのようにさえ思えていた。これ以上の重荷を背負うことが厭だった妖忌は、確かに存在する愛を押し殺した。二人は同じ屋根の下に暮らしながら、日に二、三言と交わさないことも珍しくはなかった。

さて、妖忌は白玉楼に勤めてからも何度か顕界へ出向くことがあった。その時のことである。藪の中で一人の女が賊に襲われていた。

賊を斬り伏せた妖忌はそれから女を送り届けた。人里の入り口で別れようとすると、しかし女は妖忌を引き止めた。賊に襲われたとき、一緒にいた夫が女を捨てて逃げたのだという。夫の所へはもう戻れない。どうか嫁にしてくれ、と女は妖忌に縋りついた。

無理な相談である。妖忌の所在は冥界に、心は兵衛尉殿の娘にある。妖忌は初め、女の頼みを断った。だがなおも食い下がる女の必死な様を見れば見るほど、情が移る。そして思い出すのは、いつかの自分の姿だった。

あのとき行き倒れるよりほかなかった自分は、見ず知らずの他人の優しさによって命を繋いだ。次は自分が与えようという考えが起こった。もっとも、その後を押したのは凡人故の正義欲と、身を縛る古き愛からの解放だったが。

結局、妖忌は無い袖を振ることになった。冥界へ連絡を寄越すこともなく、人里外れの空き家に居を構えて二人での暮らしを始めた。

半ば仕方のない事とはいえ、こうなった以上生半可なことはできない。妻との初めての夜を前に、妖忌は白楼剣を抜いた。兵衛尉殿の娘を想う気持ちを断ち切らねば、妻への不義となってしまう。迷いを断ち切るため、妖忌は自らに白楼剣を突き立てた。

するとあろうことか、妖忌の身体から漏れ出した魂は完全に離れることなく彼に付き従うようになった。白楼剣というまったくもって公正な陪審員によって下された判決は、引き分けである。妖忌が迷いを抱いたまま一線を越えようとしていることは、客観的に立証されてしまったのだ。

さて、これより先の彼の心情を仔細に語ることはできない。というのは、この話の語り部がこの時に切り出された半霊だからである。

妖忌は結局半霊を、迷いを抱えたままに妻を受け入れた。

数日と経たぬうちに、妖忌の住まいは是非曲直庁の使いによって包囲された。「冥界へ戻れ」との通達である。

妖忌は死神たちを相手に剣を抜いた。鬼神の如き戦いぶりを見せた妖忌であったが、精鋭を相手に多勢に無勢。妖忌は妻の目の前で組み伏せられ、喉元に剣を突きつけられた。死神は「やむを得ぬ場合は殺害を許可されている」と明かした。

結局、妖忌は再び白玉楼へ勤めることとなった。妻へは仕送りと手紙を寄越すばかりで、それ以来一度も顔を合わせていない。

それから何十年も経って、白玉楼に妖夢が届けられた。

妖忌は妖夢を十歳まで育てた後、白楼剣によって半霊と袂を分かち、冥界を後にした。

第三章 迷いの果て 6

波紋が消えると、水鏡は妖夢の顔を映しだした。張りつめた顔が崩れる前に、妖夢は河原に転がる石を放り込む。

とぷん、と静かな音。跳ねた水滴が波紋を生み、反響し、束の間綺麗な模様を描く。静まり返る水面に浮かぶのは、やはり気詰まりな妖夢の顔。

石を投げる。波紋は新たな模様を紡ぐ。

石を投げる。再び結像する沈鬱な表情。

小町の話を聞いた後、妖夢は逃げるように里を出た。遠くへ遠くへと川を下り、歩き疲れて座り込むうちに傾いた日は水面を赤く染めている。

やがて手ごろな石を投げきると、虚しさとともにこらえていた感情が押し寄せてきた。

「あああああああああ! ああっ! ああっ! …………あああああっ!」

妖夢は川に入ると、水面を拳や平手で打ち、掬っては投げ、蹴り上げた。水の重み、冷たさ、掌の痛み。どれも痛快だが、快を貪れば貪るほどになおも満たされぬ不快が浮き彫りになる。それでも、それを重ねるよりほかにどうしようもない。

もっと奇怪な動きを。もっと荒々しい声を。

もっと狂え。もっと狂え。

「ああああああああああああああああああああああああああああぁぁぁぁぁ……」

しかし、どうやってもまとわりつく理性は妖夢を放そうとしない。諦めた妖夢は濡れた体を引きずるようにして陸に上がった。

「もういやだ」

ポツリと漏らす。《なに?》と半霊。

「もういやだよ。こんなの……こんなのあんまりだよ。白楼剣も、白玉楼も、幽々子様も……私が大切にしてきた何もかもが、お師匠様の、ひいては私の人生に影を落としていたなんて」

決壊した心から、失意の濁流が溢れでた。呪詛のように口から零れるそれを止める気力などどこにもない。

「お師匠様のことも、もっとまともな人間だと思っていたのに。追い剥ぎやって、千年も迷いだらけの人生過ごして、愛も無いのに結婚して……そりゃ孫に自分の重荷を押し付けたところで心も痛まないだろうね。私の人生はどうなるの?紫様の言う通りだよ。武士道とか、忠義とか、誇りとか、いいようにされてただけじゃない。私が板挟みになるのも、半人半霊が遺伝したのも、全部お師匠様のせいじゃないか」

《何だと? お前、自分が何を言ってるか分かってるのか?》

「だっておかしいよ!私だって普通の人間に生まれたかった!こんな私なんて嫌だ!どうして私だけこんな……」

《ああそうか。もういい。もういいよ。よく分かった》

半霊は呆れたように笑う。

《私も同じ考えだよ。もう半人半霊なんてこりごりだ。だから……》

半霊は妖夢の中に入り込んだ。混濁する意識を抑えようと集中すると、妖夢は内的世界でもう一人の自分と対峙した。

《私も弱い自分を……お前を斬る!》

客人が妙な頼み事を持ち込むまで、その日は博麗霊夢にとって何の変哲もない一日だった。

霊夢の朝は遅い。気温が上がってくると、不機嫌な顔で目を覚ました霊夢は朝食をとる。真っ黒な豆と、青野菜。つややかな白米を山盛りに、あっさりとした麩のお吸い物、薬味を添えた魚と小さな芋が変わりない日本の食卓を彩っている。

結構な量のある食事だが、霊夢にとってはもう十時にもなるので時間の取れない昼食と併せてのブランチだった。

昨夜この博麗神社で行われた宴会のせいである。人妖問わず友人の多い霊夢だが、幻想郷住民の乱痴気ぶりばかりは潰瘍の種だった。

もはや日常と化した喧噪。境内に散らばるゴミを掃除するのも楽な仕事ではないが、それでも霊夢はこの日常を悪くないと思っている。

掃除が半ばに差し掛かったころ、ここでようやく冒頭にあった妙な頼み事が持ち込まれることとなった。

神社の入り口に一人の少女。長い階段で息が上がっているのが見て取れる。確か人里で見た顔だ。霊夢は名前を思い出そうと回らない頭で少し考えた後、まあいいかと諦めた。

「いらっしゃい。素敵なお賽銭箱はそこよ」

辺鄙な場所だ。危険と労力を越えてくる参拝客など滅多にいないが、博麗の巫女である霊夢はこれを決まり文句としている。

「違うんです。ちょっとお願いしたいことがあって」

賽銭箱の方を向いたまま微動だにしない霊夢。少女が賽銭箱に小銭を入れると、霊夢はコイン式の筐体のように再び動作を始める。

「まあ立ち話もなんだし、上がりなさい。お茶でも出そうかしら?」

「あ、いえ。手短に済ませますので」

神社の状況を察してか、少女は申し出を断る。

「そう。それじゃここで聞くわ」

「はい。実は人里に辻斬りが出たんです」

霊夢は「へぇ」と淡白に相槌を打つ。

「それで?」

「それで? って……いえ、その辻斬りを霊夢さんに退治してもらいたいんです」

霊夢は組んでいた腕を解いて手を振った。

「あー、駄目駄目。それ、私の専門外だから」

「そんな! もう何人も死んでるんですよ?」

少女は声を大にする。

「駄目なものは駄目なんだったら」

「どうしてですか? 博麗の巫女は人間を守るのが仕事じゃないんですか?」

「頭が取れてるわ。あくまで『妖怪から』よ」

霊夢は手に持ったトングをカチカチと鳴らしながら訂正する。

「そんな薄情な!」

「あーもう、いろいろあるのよこっちも。大人の事情。巫女の立場。幻想郷の掟。そういうやつ。とにかく、里の人間で何とかしなさい」

霊夢はトングを指でくりくりと回してから握りなおすと、ゴミ拾いに戻ろうと少女に背を向けた。

「それができないから言ってるんじゃないですか! 里の人間じゃ歯が立たないんです!」

霊夢は既に無視を決め込んでいる。

「それに私、現場を見たんです! あいつ、明らかにおかしいですよ! 目がイッてるし、何か譫言みたいにブツブツ言ってて……いや、ただの気違いとかそういうレベルじゃなくて! 肌も死人みたいに真っ白だし……あんなの、絶対人間辞めてますよ!」

霊夢は手を止めた。

「……それは由々しき事態ね。そいつ、他に特徴は?」

「えっ、退治してくれるんですか? えっと、えっと……あ、思い出しました!」

鳥居に影が落ちる。北東からの黒雲が日輪に手を伸ばしていた。

「そう、銀髪。銀色の髪の侍でした!」

雨夜、月は翳り、道は泥濘む。橋の木板を捌ける雨水に朱を滲ませながら、それはいた。

血塗れの身体と短刀を引き摺ったまま、肩で息をする侍。銀髪の少女の目は何かに憑かれたように見開かれ、血走っている。

ときおり真黒な空を仰ぎ、叫ぶ。それは悲痛だけを訴えては、空しく雨に掻き消される。さながら捨て犬の遠吠えのように。

ひとしきり叫び終えた後、侍はべっとりと血のついた刀を両手で持ち直した。殺気立った青い瞳が、刀身を溶かさんばかりに凝視する。震える手で、侍はその刃をゆっくりと自分の腹に這わせはじめた。

歯を食いしばりながら刃を進めたのも束の間、堪らず悶絶して刀を落とす。のたうち回り、叫び散らし、疲れ果て、倒れ伏す。

「どうして離れない……? どうして消えない……? どうして斬れない……? どうして……」

「ふぅん。多分、もう一歩ってところね」

霊夢は傘を片手に地を這いずる侍を見下ろした。霊夢の姿を見た途端、侍は駆り立てられた獣のように熱りたった。

「博麗の巫女ぉ!」

すぐに腹を押さえて苦しむ侍。だが、目だけは頑なに霊夢を睨みつづけている。

「……殺してやる」

糸に吊られたように立ち上がる。

「お前さえ……お前さえ殺せば……」

背中の長刀を抜き、下段とも呼べない低い構えをとる。

「証明してやる……私なら、お前なんか……」

大きく振りかぶり、重みに任せて振り下ろす。霊夢が一歩横にずれると、侍は勢い余って前に倒れた。

「があああああっ!」

傷口に沁みる雨水で悶える侍。

「どうしてだよぉ!? どうして……どうして……こうすれば迷いも弱さも断ち切れるんじゃなかったのかぁっ!?」

「よく分からないけど……」

霊夢は回れ右して肩越しに侍を一瞥すると、最後の一言を残してその場を去った。

「それで斬れなきゃ迷いでも弱さでもないってことじゃないの?」

侍は橋に拳を叩きつけ、それきり動かなくなった。

知人が妙な言いつけをするまで、その日は博麗霊夢にとって何の変哲もない一日だった。

遅い起床から始まる長閑な日中。来客が無ければ、巫女の一日は退屈を極める。その退屈を苦にしない点は、彼女のこの仕事に対する適性と言えた。

縁側でぼんやりと雲を眺めて過ごす時間がしばらく続いたあと、霊夢は棚にあった煎餅を取り出す。木鉢をちゃぶ台の上に置くと、それが儀式の生贄にでもなったように虚空から手が出現し、煎餅を贅沢に二枚も攫っていった。

台所からそれを眺めていた霊夢は特に慌てることなく、茶を沸かしたばかりの急須の蓋を煎餅の上に置く。果たして三枚目を求めた手は火傷した。

「いらっしゃい、紫。お茶を淹れたんだけど、あなたもどう?」

「……どうもありがとう。いただくわ」

それからしばらくの間、スキマ越しに他愛もない茶飲み話が続いた。紫が最初のおかわりを要求したころ、そこでようやく冒頭にあった妙な言いつけが与えられることとなった。

「さて、実は今日はちょっとあなたに用事があって来たの」

「何となく、そろそろかなって気はしていたわ」

「はい、そういうこと。お待ちかねの妖怪退治よ」

「待ちかねてないんだけどなぁ……」

苦笑する霊夢。

「どんな奴よ?」

「今回の敵は剣士の亡者。里で辻斬りをはたらく不届き者よ。銀の髪、青い目、白い肌。まあ、挙動不審だから見れば分かるわ」

覚えの悪い霊夢も、これには流石に心当たりがあった。

「あー、これは入れ違いね。そいつ、一昨日あたりに見てきたわ。ぶつくさ言いながら切腹してた。あれはまだ一応人間よ。私の出る幕じゃない」

すると紫は不敵に笑った。

「さて、何を勘違いしているのかしら?あれが人間だった試しなんて、一度たりともないわ」

「どういうことよ?」

「山の方にある小さな祠を見たことは?」

霊夢は脳内の覚え書きを見るように空に目をやる。

「って言われてもね。いくつか該当する気がするわ」

「それもそうね。まあいいわ。どうもその一つがこの前の大雪で潰れたみたいなの」

「あー。あったわね、そんなこと。多分、それこそ探せば十個くらい潰れてそうね」

「でしょうね。でも、とりあえず大事なのは『当たり』が一つあったことよ」

「それ、神社式に訳せば『大凶』よね?」

「はい、大当たり!」

紫が年甲斐もなく茶目っ気を見せると、決まって場が凍る。

「そういうことよ。少々まずい物の封印が解けたちゃったみたい」

ズズズ、とスキマから茶をすする音がする。

「ネクロマンシー。いえ、反魂と言った方がいいかしら? かつて従者を亡くした貴人が隠遁して、密かに死者の魂を呼びもどす術を求めた。禁忌の果てに出来上がったのは、人ならざる者。作り物の身体に不完全な魂を宿した失敗作は殺戮を繰り返した」

「よくある話ね。何番煎じかしら?」

「さあね。このお茶と同じくらいじゃない?」

霊夢は一瞬ムッとすると湯呑の茶をぐいと飲み干し、熱さを読み違えて咽せた。

「当然退治しようという動きはあったんだけど、これがどうにもしぶとくてね。結局、殺せないから封印しようという流れになったみたい。もうざっと千年くらい前の話よ。その妖怪は製作者の名を取ってこう呼ばれているわ」

湯呑を返しながら、紫が続ける。

「西行鬼」

ちゃぶ台に置かれた湯呑がピシリと割れた。

「あら……縁起が悪いわね」

第四章 ボーダーオブライフ 1

落陽は山際に差し掛かり、棄てられた田畑を黄色く染めている。林道を抜けると、開けた空間にはポツリと一軒の小屋が建っていた。妖夢はその軒先、あぜ道に立ち塞がる人影に向かって歩を進めてゆく。

「お待たせしました、お師匠様」

「うむ。では、答えを聞かせてもらおうか」

「はい」

妖忌を見上げる。小町の話を聞いた今、先日の違和感の正体はすぐに分かった。半霊の喪失である。

いや、それだけではない。魂魄妖忌という男の過去を知った妖夢にとって、目の前にいるのはもはや超越者でも何でもない。迷いの果てに多くを失い、切り捨て、諦め、手放し、そして選び取ってきた一人の人間である。

弱さに抗い生き続けたその強さにより一層の畏敬を覚えながら、半霊を傍らに妖夢は一歩前に出た。

「私は家督を受け継いだ日、この白楼剣に恥じぬ使い手になることを誓いました。この剣は私の魂。たとえお師匠様であっても、それをお譲りすることはできません。ですが私は幽々子様に忠義を誓った身。何があろうと必ず冥界へ戻らねばなりません。どちらかを捨てることなど、できないのです。ですので……」

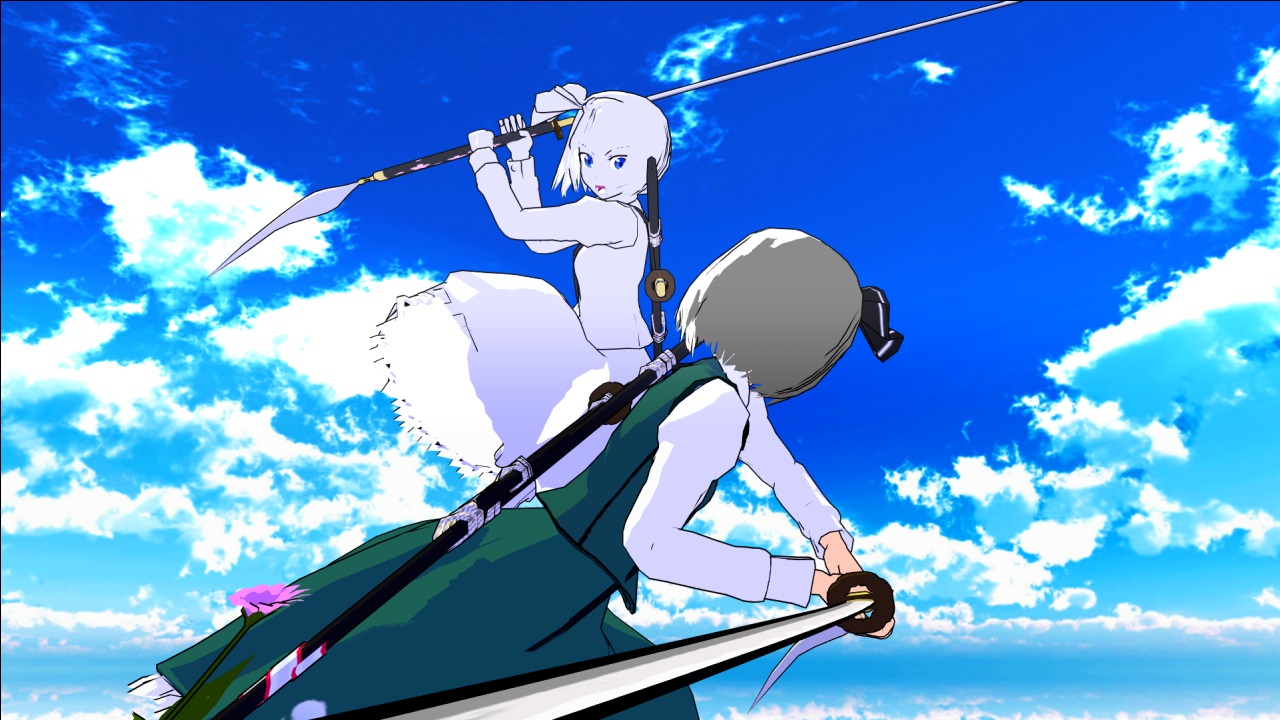

妖夢は楼観剣を背中から下ろし、前に掲げた。

「一人の侍として、この剣で力を示したいと思います。お師匠様、お手合わせ願います」

妖忌はしばらく目を細めたまま黙り込んだ。

「……正気か?」

妖夢が頷くと、妖忌は一旦小屋へ引っ込んだ。戻ってきたとき、その両手に握られていたのは真剣ではなく、木刀である。妖忌はその片方を妖夢に差し出した。

「なっ……ふざけないでください、お師匠様!」

「いいや、儂は至って真剣じゃ。魂魄流の剣士を名乗るなら、『華と散る』などという世迷言は許さん。死など生ぬるいわ。お前が懸けるのは魂の敗北。己の力が儂に異を唱えるに足りぬと自ら認める事じゃ。それでもこの儂に挑む覚悟があるのなら、剣を取れ。そして万に一つの勝ちを掴むまで立ち上がって見せろ」

妖夢は一瞬歯噛みしてから木刀を受け取った。

「感謝します」

「なに、これで儂も心おきなく全力が出せるというもの。さあ構えろ。容赦はせん。その心、儂がへし折ってくれる」

二人は剣を構え、向かい合った。

魂魄流の剣術は、どの体系にも属さない。魂魄妖忌という一人の侍が放浪の中で敵の技を盗み、窮地から天啓を得、独自進化の果てに編み出した我流の剣。家人時代に学んだ基礎こそあれ、既にその原点からは遠くかけ離れている。巨怪をも両断する大太刀の技、剣が無くとも戦い抜く格闘術、半人半霊を活かした忍びの如き軽業……あらゆる状況で勝つための手段を集積したものこそ、魂魄流の本質である。

木刀を握れば木刀で勝つ。真剣の立ち回りは想定しない。それが魂魄流のルールだ。

妖夢は駆けだした。大きな跳躍から振りかぶると見せて顔に肘を突き出す。妖忌はこれを腕で受けた。

妖夢はそのまま妖忌の肩を手で掴むと、それを支点に妖忌を飛び越える。

「取った!」

がら空きの頭をめがけて振り下ろす。

妖忌は身を捻ってこれを躱し、その勢いで水平斬りを放つ。

妖夢が屈むと、その真上を木刀が薙いだ。

追撃に次ぐ追撃。身を起こしながら、必死に前進する。何とか距離を取り、向き直って睨みあう。

妖忌は昔からいつも全力だ。その力量をよく知った上で、妖夢は「取った」と確信した。だが、妖忌はそれを上回る反応を見せた。以前にも増して動きがいい。

「これが迷いを捨てるということか」と、妖夢は思い知った。

妖忌が走りこみ、左下から大きく振り上げる。

妖夢は上体を反らしてその場で躱し、反撃する。

しかし妖忌が無防備を晒すはずもなく、空いた左手がそれを掴んだ。下に投げつけて隙を作ると、右手は木刀を振り下ろす。

直撃だった。頭の割れるような激痛が走る。

「うっ……っぐ!」

何とか堪え、牽制程度に剣を振る。しかしこれも悪手。続けざまに叩き込まれたこめかみへの一撃が脳を揺すぶる。

平衡感覚がやられ、足がもつれる。及び腰で後退し、尻もちをつく。

「立て!」

容赦無く腹を蹴る妖忌。自傷の跡が痛む。

「どうした妖夢、立たんか! 儂に挑んだ覚悟はその程度か!?」

妖忌は怒鳴りながら、絶えず妖夢を打ちつづけた。

「ぐあああああああああああっ!」

反射的に転がり起きる。既に興奮に任せて意識を保っているようなものだ。妖夢は仇敵にでも対するように剥きだした歯とぎらついた目で妖忌を威嚇した。

雄叫びを上げ、突撃する。捨て身の猛攻。妖忌が一旦受けに回る。

しかし所詮は勢い任せ。大振りになったところで蹴り飛ばされ、難なく距離を取られる。

妖夢が踏みとどまる間に、妖忌は踏み込んでいた。

袈裟懸けから翻る斬り上げ。燕返しだ。

妖夢は一段目を躱し、二段目で上から木刀を押さえつけた。

妖忌との鍔迫り合いに勝ったことは無いが、今は上からという利がある。妖夢はここで一矢報いようと躍起になった。対する妖忌もそれを意地でも許さんとばかりに一切の技に頼らず、あくまで力で対抗する。

そこには祖父と孫でなく、師と弟子でもなく、剣士と剣士の顔があった。

意地と意地のぶつかり合い。徐々に均衡が崩れ、組まれた木刀が持ち上がりはじめたとき、妖忌の腹から刃が生えた。

「がっ……」

二人の空間が霧散する。妖忌の背後から影を切り出したようにゆらりと顔を覗かせたのは、異相の剣客である。

乱れた銀の髪は土埃にまみれ、ぎょろりと見開いた青い瞳。血の通わぬ青白い肌に、異音を漏らす乱杭歯。確かに人間の姿をしているが、不自然に固まった表情はそれが異質な何かであることを告げる。

剣客は妖忌の背に足をかけながら剣を引き抜いた。傷口から血が溢れる。

崩れる妖忌を庇って妖夢が斬りかかるが、僅か一合にして木刀は両断された。

「何っ!?」

ただの亡者ではない。妖夢がその業に驚いている間にも、凶刃は躍る。

斬られた。

そう思った瞬間だった。妖夢は後ろに引き倒された。そして目の前には入れ替わりに剣客の一刀を浴びる妖忌。再びの失血に崩れかかるが、尚も木刀を握り、立ち塞がる。

「お師匠様!」

「逃げろ妖夢! 剣を持って逃げろ、早く!」

妖夢は後ろ髪を引かれる思いで剣のもとへ向かう。

「嫌です! 私も戦います!」

「馬鹿者! 儂を無駄死にさせる気か!?」

吐血の合間にも新たに切り裂かれる体。

「儂の生きた証、魂魄流の剣を受け継ぐ者はお前しかおらん。ここでお前に死なれては、死んでも死にきれんわ! 儂に報いる気があるなら、せいぜい生きて、そして誰にも負けぬほど強くなれ、馬鹿弟子があっ!」

最後の言葉を貫く刃。

「お師匠様あああああああああぁー!」

妖忌の手が木刀を放し、だらりと力なく垂れさがる。

「うっ……うっ……うああああああああああ!」

妖夢は楼観剣を握り、剣客に斬りかかった。剣客は妖忌に刺さったままの剣から手を放し、妖夢の顔に踵を打ち込む。力強く振り抜かれたそれは妖夢を身体ごと横に押し倒し、首を鞭打ちにした。

妖夢がそれきり起き上がらないのを確認すると、剣客は再び剣を取り、妖忌の胸を断ち割った。真新しい傷を抉り、心臓を暴く。すると剣客は飢えたけだもののように乱雑に歯を突き立て、妖忌の心臓を貪りはじめた。

そうしている間にも開かれた胸からは血が溢れ、赤黒い血だまりが遠目にも分かるほどに広がってゆく。

凄惨な光景に絶叫する妖夢。

「ああ……これだ……。やっと……やっとだ……。……ああ……ああ、いい……」

剣客は血塗れの顔を上げて立ち上がると、天を仰いだ。諸手は顔を覆い、血に潤った喉から嘆息が漏れる。恍惚のままに白楼剣を拾い上げる。しばらくまじまじと見つめた後で鞘を拾うと、刃の擦れる音を味わうようにゆっくりと納刀する。しかしその余韻が去ると、剣客は首をかしげた。

「おかしい……違う……何だ……? まだだ……まだ、何か、足りない……」

呻き声を発すると、剣客は額に手を当てて目を閉じた。暫しの黙考。開眼と同時に再び空を仰ぐ。そして剣客は発音を確かめるようにその名を口にした。

「白……玉……楼……?」

ふわりと足が地面を離れる。剣客の身体は宙に浮き、上昇を続けて空の彼方へと飛び去った。

妖夢はそれを、茫然と見ていた。

その直後、亡骸に寄り添う妖夢のもとに魔理沙がやってきた。魔理沙は妖夢に語りかけるが、放心した妖夢は悲泣の中に喃語のようなものを漏らすばかりである。

半霊――かつての妖夢は一部始終を見ていた。

妖忌への誤解は身をもった行動によって解かれた。祖父は愛を斬り捨ててなどいない。妖忌は確かに妖夢を孫として、そして弟子として愛したのだ。

半霊は妖忌の愛すべき孫として守られるままにその最期を見届けた。その結果生まれたのは幽々子の時と同じ、剣士としてのプライドへの抵触である。あの時もそう。今もそう。すべての懊悩は自らの義理を果たし、力を示せないという一点に起因する。

もう一人の自分は苦渋の選択に答えを出し、最も難しい、しかしいま思えば最も真っ当な道を歩いた。それは自暴自棄になっていた自分にはできなかったことだ。

それでも、自分は魂魄妖夢の中に残った。あの巫女の言う通り、白楼剣は自分を弱さでも迷いでもない魂魄妖夢の一部として認めたのだ。では、その意味するところは何だ?

いま、妖忌は無念にも討たれ、白楼剣は持ち去られた。もう一人の自分は動けず、祖父の仇はその魂を斬る剣を手に主のもとへと向かっている。

己の為すべきところ、為さんと欲するところ、そのすべては一致した。

半霊は妖夢の肉体に戻った。もう一人の妖夢はいとも簡単に押し負け、再び半霊として吐き出された。

妖夢の目が魔理沙に焦点を合わせる。

「気がついたか! 悪い。今、さっきの奴を追ってる最中だ。仲間が待ってる。私はもう行くぜ」

魔理沙が箒に乗りなおす。体中に痛みを感じながら、妖夢は剣を拾った。

「待って。……私も行く」

「おいおい正気か? そんな状態で一体何が……」

「お願い! お願い……やっと何か、見つかった気がするんだ」

「……」

魔理沙は妖夢を見つめた後で目を逸らすと、ぼりぼりと頭を掻きながら溜め息をついた。そして思い切り笑って見せた。

「……そうか。よし、なら乗れよ!」

「ありがとう」

妖夢は妖忌の亡骸に向けて短く黙礼すると、箒に跨った。

残光は尽き、宵闇が空を不気味な藍に染める。

「もういいのか?」

「うん。行って」

「……そうだな。しっかり掴まっとけよ!」

魔女の箒は限りなく垂直に近い角度で逢魔が時の空に飲まれていった。

第四章 ボーダーオブライフ 2

魔理沙の駆る箒の後方、妖夢の面持ちは神妙だった。