どろろ異聞 百物語 一 -流転篇-

*この作品は、手塚治虫先生原作のマンガ作品「どろろ」の二次創作です*

終わってしまった物語に蛇足なる話を付ける事、しかも”神”と呼ばれる偉大なお方の作品に自分なりの解釈等を加えて書き綴るなど、不届き千万の極みなのかもしれません。

しかし、私は描きたかったのです。

気になって気になって、気持ちが収まらなくて、どうしょうもなくて……、そんな衝動と至高の作品へのリスペクトは詰まっています。

まあ、いわゆる二次創作ですけれども、お楽しみいただければ幸いです。

序/鬼神

猛る。

何の為に。

猛る。

死ぬ為に。

猛る。

いつか死ぬ為に。

猛る。

……俺は死ねない!

猛る。

だから俺は、俺と対価しているこの世に向かって刃を向ける。

そして、何故、俺は生かされる……?

乾ききった午過ぎの大気は砂塵をはらみ、もうもうと流れている。

ここ、土埃と枯草の原野で、今日も幾多の者達が甲斐も無かったとしか思えぬであろう終焉を待ち、迎える。魂はこの場で此の世から引き剥がされてゆく。

次々と屍と化す雑兵らが、畠を耕す鍬や鋤を持つべき手に人を殺める道具を最期に握りしめた皮肉など知った事では無しと、たった十数人の騎馬集団はただ荒ぶっていた。

数にしても武器にしても圧倒的に雑兵側が有利であったにもかかわらず、出自などさほど違わずこの戦世の中ほんの少し生くる場所が異なるだけの野賦如きの仕業が完全に勝ったのだ。

「おーらおら、戦で手柄たてようなんて百年早えってもんだ!」

まるで獲物にじゃれて遊んでいるように、栗毛の馬に乗った野賦がまだあどけなさを残す顔に薄笑いを浮かべ、ほかの屍から流れ出した血溜りを這って逃げる雑兵を槍で突きまわす。

「……このっ、下衆がぁぁ……。く、くたばっちまえ」

兵が吐き捨てるや否や、それは終の言葉となっていた。

「あーあ、自分がくたばっちまったなあ」

槍を兵の喉元から引き抜きながら平然と言ってのける青年が、冷酷さが染み付いている顔を少し離れた黒い馬の方に向けた。

「頭ぁ、もう活きのいいのも居ねえし、きりいいし、帰ろうよ」

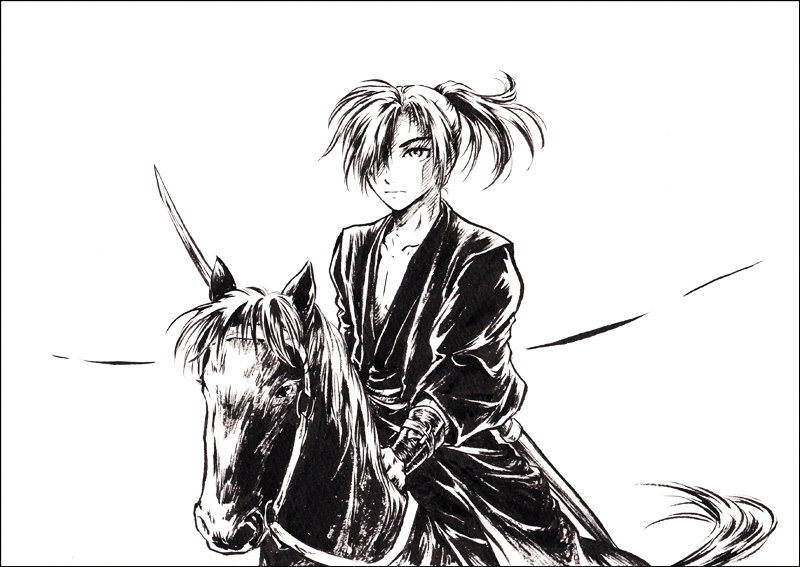

その男は静観を決め込んで黒光りする馬上に居た。馬と揃えたかの夜の色の衣を纏い背筋を伸ばし沈黙している姿は、気高く死を引導していこうとしているもののような凄みさえ感じさせる。

研がれたばかりの刃のような視線を野賦の青年に流して、頭と呼ばれた青年は顎を横にしゃくった。

「おっしゃ、みんな、引き上げだってさ」

「ああ、もう終わりか。おい、久郎 、いまいちつまんなかったぞ」

あちこち返り血で染まった自が身を気に留めることもせず、野賦達は既に反撃もままならない数人から手を引き、久郎という青年に追従し撤退して行ってしまった。

「うう……鬼、め……」

どこかで雑兵が呻いている。

黒衣の青年の耳にも届いているだろうが、彼は眉ひとつ動かすこともない。

照りつける日差しに沸き上ったような死の臭い、反吐が出そうになる反面、明らかに確かな命の残滓。それらがあまりにも儚く濃厚に漂う大気の中、手下達に目もくれず、かといって自分達が壊滅に追い込んだ雑兵団の惨状に目を置くわけでもなく、赤い血の海にぽつりと佇む騎上の青年が呟いた。

「『くたばっちまえ』か」

——『ヘソかんで、くたばっちまえ』

甲高くて豊かな韻律を含んだ声が、仕舞い込まれていた彼の胸の底から不意に転がり出た。

「悪態は、クサる程つかれたな」それまで動かなかった表情が緩み、かすかな笑みが浮ぶ。陽が射し込んで鈍色に輝く瞳は、荒れた野の上に広がる蒼い虚空を向いていた。

「くたばれるものなら……」

独り言を笑うかの如く、一陣の風が一段褪せたような色の一束にした髪を拭き散らかす。彼はそれを気に留めもしない。

そうして、散乱する丸太の如き屍の間を、黒馬は去って行く。

——あれから三度、夏は巡って巡り行きた。

戦禍は一向に絶えない。

百鬼丸には、まだ二十一の取り戻すべきものがある。

街道筋の町

一

「お頭、何やってんだ、来ないぞ」馬を走らせる野賦達の一人が、並走している仲間にがなった。

「よく解らん人だからなあ。ま、放っときゃそのうち来るだろ」

「それより、まだ足りないぜ。あんなシケた奴らじゃ、暇ツブシにもなんねぇ」後方から別の少年が二人の話に割りこんで馬の鼻面を並べて追い抜き、前を走る久郎の方に浅黒い顔を向けた。

「四津賀の町の街道筋抜ける時にいっちょうやるか!」

その言葉に集まる反応には、賛同と躊躇が混ざっていた。

「えー、お頭は町や村はダメだって……。下手したらオレらが殺されるぜ」

「平気さぁ。頭が追いついて来ない隙に襲って、先に手ぇ出したの向こうだって言っときゃさ」久郎が 狡そうな目を輝かせた。

「うん……、そうだな」

がたいだけは大きいまだ幼さの残る顔の少年が渋々返事をすると、隣を走る浅黒い少年が冷やかし笑いをしながら声をかけた。

「何びくついてんだよ。そんなにお頭が怖いのか」

「こ、怖かねえよ。でもさ、夜目が利いたり、化けもんの気配もわかるみたいだし、山程の兵とがちで平気に渡り合うしさあ。ホントに、人なのかって思うよ」

「バッカだなあ、とにかく強けりゃいいんだ。お頭なんだから」

「でもさあ……」

「やっぱり怖いんだろ!」

「ち、違うわい!」

「つべこべ抜かしてると置いてくぞ」鼻で笑いながら久郎が速度を上げると、他の者達もそれに従った。

町中に人影がまばらで、うらぶれた雰囲気が漂よっているのは、おそらく戦のせいだろう。

けれども、馬がどやどやといきなり乗込んで来たとあれば、騒乱にならない筈も無い。

男達は、たかが十数人のまだ歳若い野賦達から女子供年寄りを護ろうと、持っていただけで殆ど使った事もないような刀や農具などを手にし、無謀にも振り回した。だが、兵でさえ赤子の手をひねる如くねじ伏せる集団に呆気無く無駄な血を流していく。

「おい、手加減しろ!」そう注意を促す久郎は、愉快そうに笑んでいた。

「おっ死んじまう程やってねえって!」答えた少年もまた、同じような貌をしていた。

一団は先を競り合い、街道から一歩踏み込んで昔日の賑わいを跡と残す広幅な通りを、適当な獲物に手をかけ津波の如くに破壊し略奪をしていく。

彼らが過ぎた所は、地面で転がる痛めつけられた者、それを懐抱しようとあたふたしている者、壊された家屋の前で呆然としている者などで騒然としている。野賦達は幾手かに分散しているので、全て引き上げるまでは気が抜けない状況だった。

馬が蹴散らした材木が崩れ粗末な板塀が無惨に割れた傍らで、童が地べたに座り込み大声で泣き叫んでいた。

運悪く、一度過ぎたそこの通りを再び久郎ら数人が戻って来た。行く先に泣く童が居ようとおかまい無しに、馬の速度を揺るめもしない。

童も、泣くばかりで一向に避ける様子は見せない。

寸前に迫った馬の脚は力強く地面を蹴り続けて、まさにあわやというその時だった。

斜向いの小路から影が飛び出し、久郎の馬に踏み付けられるという間際で子供を抱きかかえ、板塀が割られ出来た隙間に転がった。

そして、童を庇いながら振り向き様に怒鳴りつける。

「やいやい、てめえ、イカレゴロツキ野郎! ここはてめえらの狩り場なんかじゃねえ、すぐに出てけっ!」激昂した顔の中で爛々と光る大きな目を更に見開き、久郎を睨めつけているのは痩せた少年だった。

ここでやっと馬は止まり、久郎が面倒くさそうに振り返った。

「あぁ、ガキがぁ。出て行くのは、おまえ。命があれば、の話だけどなぁ」

「なんだとお……」少年は、泣きじゃくる童を人家の壁の方に押し込め、背中に括りつけてある鞘から刀を抜き久郎に向かって身構えた。

「へーえ、ガキ、おまえのオモチャにするにゃ、ご大層なもんじゃねえかい。それをよこしゃ、命だけは勘弁してやってもいいぜ。すぐ、そこにひれ伏してみろや」

「ふ、ざ、け、ん、な!」馬上からにやにやしながら槍を向ける久郎に、少年はまなじりをつり上げた。

ほかの野賦も三人ほど久郎の後ろに集まって来ていた。

「こいつには指一本だって触らせられっか!」白刃の向こうに彼らを見定めて、犬が牙を剥くように言い返す。

「 てめえらみたいなドグサレには見せるのだって、もったいないくらいだ。この刀はあにきに……」そう言いかけた言葉と気魄は、瞬時に警戒に変わった。

聴こえたか聴こえないような、空気を裂く透明な音が辺りをかすめる。

ほんの少し向こうの商家の屋根の上から、それは軽く彼らの上に降り注いだ。

一瞬の出来事の中、野賦が一人、無言で馬から落ちた。背には矢が二本刺さっていた。

「甚六!」それはついさっきまで息巻いていた浅黒い顔の少年だった。

「久郎、マズい! 兵だ、張られてたんだよ、もう囲まれてる!」

「なに? ……退け、すぐ町を抜けろ!」

慌てふためき腹を蹴って馬を進めようとした野賦達が見たものは、一本道の両側から通りいっぱいを塞ぐ矢をつがえた兵達の壁だった。

「く、そ……、頭が居ないってのに」先程までの勢いとは裏腹に、久郎の顔から血の気が失せていた。

二

「撃てぃ!」と号令がかかる。

少年もとっさに地に伏せた。

同時に、焼け火箸が刺さったのかと思った。痛みは肩口の背を貫き、息が止まりかけた。

そう遠くはない処で、どさどさと重いものが地面にぶつかる音がする。

(くっ……、逃げなきゃ……。こんなとこで死ぬなんて、冗談じゃねえや……)躯を動かそうとしたが力が入らない。血の気が引き、暑くもないのに脂汗が吹き出る。地面に突っ伏しながらあたりを探るしかない。

「首領はおらぬのか。呆気無いものだ、所詮烏合の衆といったところだな」

その声は、どこか記憶に引っかかる声だった。しかし探ろうにも、痛みに気を取られて思考がまとまらない。

それよりも先にどうやって逃げようかと、自分の心音が早鐘となり全身に響いているのを感じながら動こうともがいていた。

野賊の残党を狩っているらしい叫喚が聞こえた。

それもじきに静かになった。

(今逃げれば……)ぼんやりとそう思ったが、思っただけで地面に突っ伏しているしか出来なかった。

だがこのまま収まるかという頃、再びどよめきが沸き、馬のいななきが割って入る。

新手がやって来た気配だ。

「怯むな! 殺られるぞ」

「おのれ、よくも!」

逆上した声と言い回しを耳にした途端、胸がざわついた。

けれども、乱れたひずめの音、兵達の怒鳴り声にすぐにわけが解らなくなってしまう。

「……おい、しっかりしろ」

ごく近くから声がかけられ、皮の厚そうな大きな掌に頬を叩かれた。

(痛っ! 力入れ過ぎだ。……でも、温かい手だな)

「鬼神め、ここで遭ったのを天の導きとして悪業を成敗してくれる! 討つにも値せぬ賊に堕ちしおまえを、多宝丸の敵と扱ってやることに恥を知り、観念するが良い!」

「結局、贖いは俺っていうわけか。……いいだろう!」

耳が懐かしいと訴えると、意識がはっきりした。また、自分の鼓動が一層大きくなった。

「呪わしいぜ、この血がな。恨みっこ無しだぜ、醍醐景光!」

——あの声……!

反射的に両の目蓋が開いた。無我夢中で——どうやって視ていたかも後になったら定かでなかったが、声の主を確かめる。

その青年の姿は、全身全霊ごと自分をさらった。

黒い馬にまたがり、見慣れぬ衣を纏い、かつての輝かしさが影を潜めてしまった貌つきとなっていても、見間違える筈の無い……。

「……あ、あに……き。あにきぃーっ!」

世界はそこで闇と化した。

残党

四津賀の街道付近での騒動が起こった翌日にはもう、近隣に噂話は広がっていた。

それによると、暴れ回った野賊の手下は討伐され、残るは首領一人だという。

だからといってすっきりと治安が良くなるわけでもなく、民衆は変わらない日々を送るだけだ。彼らが居なくなっても、世の乱れが収まりはしない。

戦や掠奪など理不尽な目に遇ってもひたすら耐えて、処世術として泣き寝入りしてでもやり過ごすのだ。返り討ちにあってでも歯向かわねばならない時以外は触らぬのがいちばんだと、でないと力を持った者の下では生きていかれないことを民達はよく知っていた。

百鬼丸率いる野賦達は、侍や兵を目の敵にしているように手当たり次第襲撃をかけていたので、かえって儀賊と讃える者も居たくらいだった。

そんな彼らが台頭して来たのはここ約二年といったところで、しかし短くも不意に終わってしまった。

はからずも、秋へと移ろっていく季節の境い目の些細な出来事など、人々もすぐに忘れ去っていくだろう。

けれど、ただ独り残った百鬼丸を追う者はそれぞれの由で、彼の手がかりを探っている。

光が無かった。

——ああ、俺はまた目を失くしちまったか……。どうせなら、野垂死ねるほど、何でも取っていってくれ。命なんて要らねえのに……俺はまだものを想って、何でまだ在り続けてるんだろう……。

ぐるぐると記憶が巡り、思いは絡み付き、肚の中で慟哭する嵐が吹き荒れている。

『あにきぃーっ!……』いま聴こえてもいない音を、耳が憶えていた。

いっそ、あれが幻聴ならば良い。いたたまれなくて、彼はそこから注意を引き剥がし逸らす。

『兄さん、強いなあ。おれ達の頭になってくれよ』入れ替わり意識に上ってきたのは、野賦の青年の面影だった。

独りで放浪するようになってから一年くらいだったか、久郎達、孤児数人が組んだ徒党と行動を共にするようになった。

素行は感心できたものではなかったが、時折自分に向けられる笑顔は屈託無く、ささやかな救いだった。

しかし彼ら全員、もう生きてはいないだろう。いつかはこんな日が来るかもしれないとは思っていた。だがこの結末、己の甘さだ。

——また、失くしちまった……。

押し潰さんばかりの無明に指一本すら動かそうという気力も無く、ただ身を投げ出してそこに居た。こうしていれば倒木が朽ちてゆくように、人知れず静かに無に還っていかれるかもしれないとぼんやりとした頭で思った。

どれ程そうやっていたのだろうか。ふと気づくと、耳が音を拾っていた。

——琵琶の音だ……。

旋律をたたみかけ爪弾かれる弦はまるで浮世から呼んでいるように纏わり付き睡りを醒し、忌わしくもまだ生きているのだと、百鬼丸は酷い悪夢に生まれ落ちたように目醒めた。

一か所だけ天井に穿たれた穴から漏れている光で、 鍾乳石がきらきら光っている。その一条の陽光だけが洞窟を反射光で薄ぼんやりと照らし出す。

視える……。

目は、取られてはいなかった。ただ薄暗い中で目蓋を閉じていただけだった。そんな事さえ自覚を失くす程、もう何がどうなってもよかった。

身を起こそうとすると、硬い地べたに当たっていた躯中が痛んだ。

「おうや、おめえさん、やっぱり戻って来なすったね」

はたと弦の音が止んだ。

桴を下ろして百鬼丸の方を向いたのは、みすぼらしい成りの琵琶法師だった。

「……おっさん、何であんたが」百鬼丸は、かつて何度か会ったことのあるその男に訊いた。

「俺は、ただおめえさんがここに転がり込んだ後をついて来ただけさね。今度こそ、本当におっ死ぬかどうか、ちょっと様子を窺ってみようかって」

百鬼丸は胸のあたりにつかえる不快感を感じ、そこに手を当てた。衣は血糊でごわごわし、肌にもこびり付いた血の痕が残ってかさぶたが出来ていた。

(親父を前にして、血の迷いかよ……)貌には出さずに、彼は自分の顛末を自嘲して嗤う。

それは醍醐景光に挑んだ創痕だった。

野賦達を討ち取られ、我を忘れる程に激高し刃を向けた。その末、胸を貫かれ、しかし自分は景光の左肩を斬っただけだった。形勢は有利だったにもかかわらず、取るかという瞬間に切っ先が鈍ったのだ。

「……あてが外れたな。俺はまた独り生き存えちまった。俺は、死ねねえんだよ」

「ほーお、そうかい。そりゃまた良いじゃないか。へたれ根性の百鬼丸のまま終えなくて済む」

「勝手に言うなよ。なぜ、自分の命さえままならねえ! ——親父と刺し違えてえてやるつもりだった。なのに、このザマ……」

「ヒッヒッ 、あの世に行って清算かい? 虫が良すぎるねえ。おめえさんは娑婆に未練タラタラだ。そんな執着がありゃ、死んだって亡霊になっちまうよ。ならば、もがいて生きていくがいいさ」

少し傾いですっぱりと暗がりを切る光の向こうで、法師はたわいの無い幽霊の如くに影の色に白く滲んで浮いている。

——ああ、視えている、この目は。

百鬼丸は諦めたように、それを実感として受け取った。

再び法師が琵琶を持ち直して、弦に触れる。

ボロン……と弦が弾けた時、同時にあたりに満ちたのは妖気だった。

「おっさん、後ろ!」

「居たとて何とも無いさ。魔に好かれてるのは俺じゃなく、百鬼丸だからね」法師はそう答えると、平然として弦を鳴らし始めた。

「……俺は、この世に未練なんて無えさ。ほら、くれてやる、こんな躯」

鍾乳洞は奥へ奥へと続いて、先は闇に塗り込まれている。

その黒い闇に、大人の背丈もあるおぼろげな魚影がゆらりと現れ泳いで来る。恨みが籠って出来たような一角を生やし、ひれや鱗は虎魚のように刺々しく、目は光から隔絶されて退化し皮膚が盛り上がっているだけだった。

そして、水の中と錯覚させる美しい軌跡を描き、琵琶を奏でる法師を気にも留めずに百鬼丸の前に踊り出る。避けようともせずに立つ彼の直前で大きく右に迂回し、すれ違い様に腕ごと左肩に喰らい付いた。

「おおおぉぉ……」獣の咆哮とも何ともつかない、絞り出された声が洞窟を振動させる。

白い影の魚は、雪玉を火にくべた如く、その場で内部の空気が膨張して破裂し一瞬で蒸気と化す。

煽られた百鬼丸の髪がばさっと反対側に飛び、身が揺れた。それだけで、彼は無傷でいつもと変わりなく立っていた。

ただ、魚影は消え、琵琶の旋律を邪魔する妖の雄叫びの残響が乱れて洞内を駆け回っている。

「……は、だめか、やっぱり。——ほら、おっさん、俺はあの程度のザコじゃもう痛くもかゆくもねえんだ。化けもんだ妖怪だって言われてきてこれさ。魔では、魔を傷つけられねえってことだろ……?」

法師が、じゃらと弦を弾き、曲をおしまいにした。

「で、おめえさんは鬼神にでもなろうっていうのかい?」

「そんなわけねえだろ! もうつくづく……。だから、この世に未練なんて無えんだよ、俺は!」

「捨てるよりは拾った方がいいもんもあるのさ。かっこより未練や執着を追ってみるっていうもんじゃないのかい。少なくとも、どこにも無いシアワセの国を夢見てた方が莫迦莫迦しくって、おめえさんらしかったぜ」

青年の双眸は、寄せた眉根の下から探るように法師を捉えている。

「おっさん、あんたはいつも来ちゃ、俺に説教垂れる。一体、何だってんだ?」

「ヒッヒッヒ、俺はおめえさんがおもしろいのさ。まるでな、誰かとそっくりで」

「それじゃ解らねえ。おっさん、おっさんは一体どういう素性なんだ?」

「今は御覧の通り、ただの琵琶法師さね」

「『今は』ってことは、昔は違ったのか?」

「昔語り……。法師の昔語りとな。聴きたけりゃ、聴く用意をするこった。聴く事のできる心の耳を取り戻しな」

「心の耳……」

「百鬼丸よ、自分を哀れみ過ぎて魔に付け入られているのを解っていないのかい。ならば、それを心に刻み付けて、未練がましく執着を追っかけてまた行くが良いさ」

法師は「よっこらしょ」と言って立ち上がり、振り向きもせずに鍾乳洞の入り口を目指して闇の中に分け入り行ってしまった。

百鬼丸は暫く呆然としていた。

が、思い出したように、先ほど魔物に喰われかけた左腕に手をかけてずらすように引く。肘から先がそのまま別れて、腕の中に納められていた仕込み刀の刀身が露になった。

煌と冴え渡って、切っ先に向けて面を走った光に、思わず目を細めた。

「未練、執着……」

無銘の刀

一

「痛ってえ……」

「口がきけるなら大丈夫だ。傷はそれほど深くはないぞ」

「……?」 耳に入ってきたのは、馴染みの無いちょっとしゃがれた男の声だった。

粗末ではあるが布団が躯を包んでいた。左肩部の腕の付け根が、熱を持って重く痛い。くらくらしそうな、生薬の香りが鼻腔を刺激している。

そして、その状況に続く記憶を手繰り、全く知らないこの屋内に繋ぐ。

「ここは……?」

「わしの家だ。おまえを売っぱらったりはせんから。心配は要らん」

「助けてくれたのか……」

「割と辛抱強いな。致命傷ではなかったとはいえ、傷は傷だからな」

「傷……。あっ……!」

うつぶせに寝かされていたので首がひどくこわばっていたが、気にしている場合でなくなった。腕で上体を支えて、半分だけだったが飛び起きた。

「背中っ、見たのか?」 ずきんと傷は痛むが構わず、土間のかまどの前でごそごそとやっている、もっそりとした男の後ろ姿に言い放った。

「ああ。何か描いてあったな」

「おいらに断り無しに、なんでぃ! ばかったれ!」

「気絶してたおまえに、どうやったら断れるんだ。手当をするには仕方なかろう。医者は怪我人病人を見たら、治療するものだ。大体、何が描いてあるかはわしの知ったこっちゃない。傷口の処置が先で、気づいたら色褪せたみたいに退いてしまっていたわ」初老の男は草履を脱ぎ板の間に上がって、木の椀を差し出した。

「ほら、薬湯。飲むのだ」

つんとした芳香が頭の芯に染みいく。膨れっ面をしながらもそろそろと布団の上に座り込み、言われるままに熱い液体を流し込む。そして、顔をしかめながら、また訊いた。

「おいらの刀は?」

「それこそ、こっちが問う。おまえ、あれをどうして持っている?」

「おっちゃんに話さなきゃいけねえのかよ」

「そうだ。あれは元々わしの物だ」

「そんなウソ言って、おいらをダマして取り上げようったってそうはいかねえや!」

「騙してやせん。使い込まれて随分くたびれてしまっても、見まごう筈も無い」

「じゃ、勘違いだ」

「いや、あれはわしが倅に与えた物だ」

「倅……って、おっちゃんは……?」(あにきは、あの刀を父ちゃんに貰ったって言ってた……)

「わしは見ての通りの医者、名は寿海だ」

「まさか、あにきの…………」

穏やかだが真剣な、力のこもる目線に逆らえるわけはなかった。

「おまえ、名は?」

「どろろ」

二

「どろろ、か。おまえは百鬼丸を知っているのか?」身を乗り出さんばかりに寿海が問う。

「知ってるも何も、それよりっ、あにき、あにきはどうなった!?」どろろは、その名が出たとたん食らいつくように訊いた。

「”あにき”? あ、ああ、倅は逃げた。それからどうなったかは、判らん」

「そう……。痛て……、つっ……」

「ほら、まだ良くなっておらんのだから、安静にしておれ」寿海は、どろろを布団に押し込んだ。

「追っかけて来てたのは、醍醐景光だったんだよな……」

「ああ、そうらしいな。よく知っておるな」

「まあね。逃げられたならいいや」

「ああ、またゆっくり話せばいい。今は休め」

そう言い残し、再び土間に降りて行く寿海の気配をどろろは感じていた。

静かになると、眠気が襲って来て意識はふらふらと彷徨い出す。

(ふーん……。じゃあ、あにきはここで育ったのか…………)

山中に埋もれるようにして建つ小屋は、ほかに人の棲む気配も周囲には感じられず俗世から隔絶された場所だった。

質素な暮らしぶりが判る室内には、所狭しと薬壷や生薬となる植物の葉や木片などが置かれている。

寿海は、壷の蓋を開けたり植物の束から何かを引き抜いたりと、こまごまと作業をしながら、どろろの様子を診た。

どろろはひたすら、眠っては起きを繰り返す。

その折々に、二人の会話は少しづつ積まれていった。

寿海は街道の町から馬と徒歩で丸一日かけて、どろろを運んで来てくれたのだという。

あの状況では、もしかしたら野賦一味と間違われてとどめを刺されていたかもしれない。或いは、醍醐景光に見咎められでもしていたら、命は無かったか百鬼丸をおびき出す囮と利用された事もあり得ただろう。

あにきのお父ちゃんとなった人。それだけでも充分なのに、居心地の良い小屋と寿海の人柄に、どろろはすっかり安心し気を許した。

寿海は、百鬼丸が旅立ってからのことを気にしており、自然と話は転がっていく。

ぽつりぽつりと、探りあうようなやりとりで判ったことはまず、二人共、街道付近に出没する野賦の首領の噂を聞き付け四津賀の街に行っていたということだった。噂はあくまでも噂であって欲しかったという願いが潰えてしまったのも、共通の答えだった。

どろろが体力を戻していないので、まだぽつりぽつりゆっくりと、しかもおおまかにはしょっても古い話に至ってはそれなりの時間が費やされた。

じっと話に耳を傾ける男の、皺の刻まれた目尻には時折うっすらと涙が溜まる。

殊に、百鬼丸の躯が四十八の魔物を倒せば戻って来るという話に及んでは、驚きと憐れみを隠さなかった。

「葦の間をすり抜け川を流れて来たたらいを見つけたのは、何の因果だったのか……。あの手も足も目すら、あるところの方が少ない赤ん坊、倅には、そんな秘密が隠されていたとは。あの子は魔を引き寄せていたが、やはり無関係ではなかったのだな」

そして、ずっと鞘に収められた刀を分厚い掌で包み、痛いところをさすってやっているように撫でているのだった。

最初のうち自分が受け継いだ刀が、元の持ち主で百鬼丸の育ての親であろうと、他人の手に触れられることを少々腹立たしく感じたどろろだったが、まるで親が子にしてやっていると錯覚させるような仕草を目にしてからは何も言えなかった。

「……それであにきは、おいらを置いて独りで行っちまった。三年前の事だよ」感傷を胸に仕舞ったまま、どろろの話がひと段落付く。

「おまえも苦労した……。いや、ひとことで片が付くようなものではないな。

しかし、数奇な刀だ。巡り巡ってまたわしの処へいきなり現れるとは。わしは先に倅に会うつもりだったのに……。会ったと言うより、遠くから見ただけになってしまったな」

「代わりに、おいらと刀を拾っちまったってわけか」

「はは、そうだな。わしは妙な子ばかり拾うな」

「おっちゃん、妙とは失礼だぜ! おいらは天下の……、えっと天下のぉ……」

「天下の何だ?」

どろろは長年の大見得を久々に切ろうとした。しかし既に“大泥棒”を名乗るのにも抵抗感が生まれていてすっかり口ごもってしまった。

半年程度でやはり飛び出してしまったが、それでも百鬼丸に置いていかれたあの村での定住生活はそれなりに変化を与えるのに充分だったのだ。

「天下のっ、どろろ様だぜ!」

「ふーん。女の割には勇ましいな」

「何とぼけてんだよ、おっちゃん! おいらは男だ!」

「男か。ははは、まあそれでもよかろう。……百鬼丸がおまえみたいな子と出逢っていてわしはほっとしたよ」

真顔に戻った男の、髪やひげに白いものが混じっているのがいやに目に付いた。

「そうさ、おいらがあにきの面倒みてやってたのさ」ちょっと勢いをつけて答えた。

医者は目を細めて再び刀をいとおしむように撫でると、すっとどろろの前に出して言った。

「今更、礼というのも変だが、これはおまえに改めて贈ろう。倅がそうしたのだから、それがいちばん良い」

「あ……、うん。ありがと」

「あの子はきっと、おまえを護ってやりたかったのだろうな」

「だっ、だからぁ、あにきの世話してやってたのはおいらだって。飯食えとか、凍りかけの川に入って凍傷になるなとかいろいろ、ほんと手かかったよ」

「ははは、尚更だ」

「んなわけねえや。あにきはいっつもおいらにツンツンして、妖怪や魔物ばっかり追っかけてたのさ。人よりも、バケモノの方が好きなんだぃ、ありゃ」

「でも、一緒に旅していたのだろう。倅には魔の者共が群がって来ていた。……わしは、考えあぐねいた末、あの子を送り出した。わしでは護ってやれないから。そして、あの子が自分の足で歩いて行かれなければ、未来は無いと思ったから。

しかしわしは解ったよ。おまえの話から、倅がしっかり自分の足で立つ事が叶って、おまえと居たのだと思う」

「そんな……、あっさりおいらを置いて行っちまったんだぜ」どろろはおどけてみせるように異論を唱えた。けれども、その胸は痛んでいて、井戸の底の水のように涙が潜んでいた。

「ああ。男だからな」

「おいらだって男だけど、そんなあにきのことなんか、あんまり解ってやりたくねえや」受け取った刀の鞘をぎゅっと握りしめた。

「あにきは、どこでどうしてるかと思いや、ゴロツキの首領って何なんだよ。目が死にかけだった。頭にカビでも生えちまったんだ、ありゃ」

「どろろよ、絶望はしてくれるな。きっと何とかなる。百鬼丸はここまで立ち上がって来たのだ。人は時々は迷って、とんでもない方に行くこともあるものだ。“人”だからな。」

「次に会ったらこれまでのぶん山程文句言って、はったおしてでも目醒まさせてやる!」

「心強いな」寿海は微笑んではいたが、どこか虚ろげだった。

「はー、なんか眠くなってきたよ」

「ああ、長くなってしまったな。たくさん眠ってさっさと傷を治すが良い」

どろろは外界を閉ざすように布団をかぶった。目をつむったら、まるで別人となってしまった昏い彼の顔が浮かんだ。

(あにき……、どうしちまったんだよ。逢えたのに、やっと逢えたのに……!)

彼の虚ろな目を思い出す。凛とした光も失せた痛々しさに逆に引き付けられて、心臓を締め上げられたように苦しかった。

そして、 あの日、百鬼丸から刀をもらってしまったことを激しく後悔していた。

(どうして気付かなかったんだろう……。あにきは、あの刀を形見みたいなつもりで、おいらにくれたのかもしれねえ……。そんなもん要らねえ!

あにきのバカ……。勝手だ、勝手すぎる、くたばっちまえ! ……あー、違うっ! 違うよ! このままくたばらせてたまるもんか!)

地の界

一

「父上……、母上……。どうしたの?」稚児は、上等な小振りの布団の中で身を起こし、首を傾げた。

「おお、多宝丸、良かった。まだ横になって居なさい」あでやかではあるが決して派手ではない小綺麗な身成の女が、そのひたいに手を当てて顔を覗き込む。

「もう夜? ……母上のお顔、よく視えませぬ」

「何?」————

男は独り、扉をくぐり黄泉のような堂に踏み入っていた。

守番をする者も無く、荒れた暗い堂内はすえた空気、いやそれ以上に何かもっと別のものの妖霊なる気で音こそ立ててはいないがざわつき、禍々しさで満たされている。

近寄り難く、また人を拒む重苦しい闇が澱んだそこで、自我の鎧戸を閉め切り、男は瞑目し、ただ思いを馳せる。

醍醐景光は亡き子息、多宝丸を偲ぶ時、決まってといっていい程、流行病に罹った時のことを思い出すのだ。

あれ以来、多宝丸は隻眼となった。

幼い我が子を、不注意で病にしてしまい手も打てなかった事について、その顔を見るたびに、己の無力を苦々しく感じた。人の弱さと脆さに、やり場のない憤りさえおぼえた。

しかし、それは身勝手極まり無いものであることも自覚していた。

民の上に立つ者として民と領地を守る為と戦をし、逆にそれらを疲弊させているこの欺瞞と偽善に支えられ生かされている己が言えた事ではないだろう。

その日の糊口も儘ならぬような弱い民達の生き死にの瀬戸際の前では、強者の物憂いなど取るに足らないものとなる。

そして、奇蹟、いや呪詛。己の愚かしさを見せつけるように現れたあの者に比べたら……。

(四十八もの魔物達に躯を取られて、一体どうして生きているというのだ。造りものの躯でつないでいる命とは何だ……。あの化物同然の赤子が、人らしく在るとは……)

時を経て己の前に現れたその姿を脳裏に映して、彼は僅かに笑う。

——くだらぬ同情だ。

そう振り切って、亡き方の息子を思った。

——わしは、わしの業で多宝丸を死に追いやったのだ。

明らかにそれを承知していた。

自分の罪と、起きてしまった事の原因を作った懺悔を念じながらも、それでも憎むのだ、あの者を。憎めば、矛先の行き着く最後、あれをあのカタチとした己に罪を投げ付けられるのだから。

(忌むべきものと世界を忌んで何が悪い。乱世が果てぬなら、何を犠牲にしようと、犠牲が何であろうと同じだ)

斜の十字が刻まれた眉間の縦の皺が一層深くなった。やにわに目をカッと見開き叫ぶ。

「魔物共、子らでは足りぬとなどとは言わさん、わしとの約定違うでないぞ!」景光は立ち上がり、居並ぶ魔像を眼光で射かけるように見回してから堂より出て行った。

外は、光溢れて色が飛び白々しい。従者も無く単独で馬にまたがり、帰路につく。

三年前、戦世の中に萌芽し次第に勢力を広げ始めていた鵜碕の翼下となった。領民の反乱を許し、自らも領を逐われた牢人と落ちたところを拾われたのだ。

鵜碕は敵対していた勢力のうちの一派だった。昨日の敵が今日には味方となるなど、まま有る事。

何を思っての登用か鵜碕の肚の内は知れないものだったが、それでも景光は受けた。そして、その勢力を支える功績を担った。

鵜碕での戦乱の中の平坦な日々が過ぎ、しかし遂に熟れた実が墜ちた如く禍根は現れた。

平定を任されている治安を乱す野賦の首領、——それこそが己を根幹から揺さぶり数奇な命運をもたらした元、生まれ出ずる前までは我が子だったもの——、百鬼丸と呼ばれる鬼神が再び己の視野の中に入って来たのだ。

どういう思惑かはやはり知れぬが、その野賦討伐は景光に任された。いや、おそらくその忌々しい縁を知っての任だろうと、彼は冷笑し自嘲した。

そうして、景光は見た。

魔が捉え支配しているのは、命そのもの。この地の界に属している筈であるあの者の命だと。

四津賀の街で追いつめた百鬼丸、対峙し景光自らも左肩を斬られ、しかし確かにあのとき己の刃はあの者の胸を貫き通していたのだ。血を滴らせなお向かってきた男。人のカタチは取れど、あるべき姿ではない。

(何故、死なぬ。せめて引導を渡してやろうというのに)

しかし、思い当たる。四十八もの躯の部を失くしても生まれた子……。魔に獲り尽くされた筈なのに、命は獲れないものなのか、それとも……。

(まさしく鬼神になってしまったのならば、それでよい。このわしが、必ず討つのだ。糧や代償が何であろうと、再びのし上がらんで何とする。

……しかし、力を得るということは、か様なことか。魔が差し出したものはいかに形を結んでいく?)

判っていることは、人がどう足掻こうとこの大地山野は依然として美しく在るのだ。

風に乗るように馬を駆ると、己が消え去るようだった。ただ、馬の歩の衝撃に合わせて、左肩の傷が疼いた。

(生きていればこその痛みか……)

醍醐景光は貫く如くの視線で、行き先を見ていた。

二

百鬼丸の足は、琵琶法師に背を向けた方向へ、どこへ続いているのか定かではない鍾乳洞を進み始めた。

複雑に枝分かれし起伏も激しいそこは、行けども行けども、この世に光があることが信じられなくなりそうに闇だけだった。

視覚を持たずに育った彼には充分対処が出来たが、方向はおろか辿って来た径路もとうに失い、行こうと思う方へ足を運ぶだけだった。

漫然と歩いていると、自分の躯さえも消え失せる錯覚に囚われる。

ただ、もの思う自分——それこそが魂と呼ばれる、どうやっても最後に残るものだと、百鬼丸は故も定かでなく知っていた——が居る。

そして外からの刺激が少ないと、内側の声は否が応でも大きく多くなり間を埋めようとする。抗わず任せれば、記憶は迷い込むが如く過去に遡った。

◇ ◇ ◇

怒号が飛び交っている。金物がぶつかりあう鋭い音や、鈍い音。

混乱が渦巻いていた。

土煙に混じるのは人の汗か血か、呼吸すれば否応無く穢された空気が肺を満たす。

展開されているのは、全てを根底から否定する行いだった。

この世に生まれた、命を持つものを破壊している——。

自分の手が血で汚れていないなどとは言わない。でも、それはおぞましかった。

合戦とは何と不合理なものなのだろう。彼はそう思った。

大将の下、見知らぬ恨みも無い者を殺し、殺し合う。

そんな事に身を投じている者達は、ひどく価値の無く映った。

——侍というものに成り下がると、もう人でなくなるのか、まるで魔物と同じだ。もしも、巻き込まれて悲惨な目をみる者が居るなら、この戦を邪魔して救ってやりたい……。

独善的で偽善で何と都合の良い言い訳をするのだろうと、百鬼丸は自分を嘲りつつも思う。

(侍など、この世から居なくなっちまえばいい。これが死に場所なら、上等じゃねえか)

そうして、通りがかったとある砦での攻防のど真ん中に踊り出て、誰彼構わず斬った。斬りまくった。

敵か味方か判別のきかぬ手練の出現に、双方の兵達は最初こそ混乱したが、どちらにとっても邪魔なだけの乱入者と気付くや排除にかかった。

これで百鬼丸の命運も尽きる筈だった。本人もそう願っていた。

——なのに。

静かだった。自分はこのままここで死ねるのだ。

……合戦が終わってどのくらい経っていたのだろうか、風だけが残骸の上を吹き抜けていく。

生き残った者が幾人か居るらしく、頭の方、足の方と何箇所かから声がした。そのうち、ごそごそと何かをしながら気配が近づいて来た。

そして誰かが、地べたに捨てられたように横たわっている自分の腕を引っ張った。

「うっわあ、こいつの刀すげえ!」

跳ね起きた。

「ぎゃあぁぁーっ、バケモン!」少年は、二の腕の先、本来は腕と手であるべき部が刃となった百鬼丸の姿を見、そしてその血に染まった躯に残された凄まじき創痕を見、悲鳴を上げ、のけぞった拍子に屍につまづき尻もちをついた。

忌避と拒絶のまなざしを向ける少年を、百鬼丸は冷たく見返す。死んで逝こうとしているのを邪魔されて、憤慨と失望が混じった。

「俺の刀にさわるな……」他に術も無く、そう言う。

立ち去ろうと、肉を纏った幽鬼の様に立ち上がった。躯中ぼろぼろになり傷痕だらけで、少しふらつく。

(これだけ傷めつけられても、平気なのか……。尋常じゃねえよ……)

背中は袈裟懸けにされ、腹は刺され、気が遠くなりかけては食らった刀や鑓の感触を憶えている。

瀕死どころか、何度死んでもおかしくはない様だった。

(俺は、何になっちまった……。人ならば死んで当たり前だ。こんな化けもんみたいになってまで、生きていたかねえ……)

彼の周りには、嘲笑うように多くの死体が転がっている。

金目のものを漁りに来ているらしき数人の少年が、呆然と遠巻きにしていた。うち一人が,はっとしてから意を決したように近づき、話しかけてきた。

「……な、なあ、兄さん、強えなあ。ずっと見てたんだぜ、活躍ぶり。どうだい、オレ達の頭になってくれよ!」

「俺は、誰ともかかわる気はねえ。消えな」

「そう言わずにさぁ」

無視して行こうとした時、ぐらりと大きくよろめいてその場に倒れかかった。

「ほら、そんな大ケガしてんだからさ、オレ達と来てよ、なっ」

無言で睨み上げると、自分よりも少し歳下くらいの少年が、薄汚れた顔で一癖ある笑顔を見せて手を差し伸べていた。

——久郎達との出会いだった。

◇ ◇ ◇

(俺は、何してたんだ……)

夢であったかのように、野良犬の如く生きる少年達と徒党を組み破目を外し空騒ぎをしていた日々は終わったのだ。

昼か夜かも判らぬ鍾乳洞は、足の下に現れる大地の起伏と時折聞こえる水の滴り落ちる音しか存在していないような感覚に陥る。

すると意識は出口を求める水の様に、心の中を掻き混ぜた。

(信頼なんかしてやしなかったさ、お互いに。生き抜く為だけの群だった。

それでも俺はよかったんだ。居る場所と帰る場所だったから)彼らが仲間とも言えるのか言えないのかも解らなかったが、この痛い気持ちは本物のようだった。

(何度目だ。こんな離別を味わうのは。その度、もうたくさんだと先に自分から閉ざしていたのに、また……)

思えば思う程に深くなるそのかなしみを胸から締め出す為に、彼は詮無き過去を辿ってみる。それは苦しみ多きものだった。けれども、”今のかなしみ”よりも色褪せていた。

——儘ならぬ躯をひきずる様に始まってしまったこの命なら、誰にも何とも言わせず、本意でない事に抗ってやる。

野賦となった自分は、そう息巻いていた。時折、心が敵と見なしたものに歯をむいて、ちっぽけな矜持を護ろうとしていた。

(みみっちい意気がりだ。何も残ってやしねえ。あいつらとつるんで、侍にちょっかい出してただけじゃねえか。……気持ちが晴れた事なんて無かった。

そうか、苦しいから、俺は野賦なんてやってたんだ。荒し回っている間は、何もかも忘れていられた。でも、その時だけだった。だからいつも、余計な事を感じないようにしてたんだ……)

傷口が疼き出さぬように必死で押さえていた。けれども、誤摩化しなどいつまでも持つものではなかった。

(はっ、そんなに俺は惨めなもんかよ。そうだな、こんなあちこち欠いてる躯、そのせいで親には捨てられ、バケモノだと言われ、挙げ句に肉親と争い……。ロクなもんじゃねえな)

呆れ返り自分を嗤った。

その冷ややかな嗤いの底には怒りが潜んでいる。しかし、誰に怒ればいいのだろう。そんな事もわからなくなる程、入り交じって複雑になった思いが彼にはわだかまっていた。だから、野賦という面をつけていたのに、それは見事に壊れたのだ。

胸は痛む。かりそめでも、虚構でも、安住の場所を失い、輩を亡くした。

再び、いたたまれない気持ちに苛まれる。一度火が点くとそれは迸り、もう止められなかった。

あの男の顔が脳裏に浮かんだ。

「……醍醐に復讐したって、誰も戻っちゃ来ねえんだ。なのに、俺はあいつらが殺されて、煮えくり返る思いをしてて、醍醐に代償を望んでる。

……これが“未練”ってやつか? おっさん」

(でも、いちばん情け無くって腹立たしいのは俺自身だ。誰一人助けられないのに、何が頭だ!

……みお達を亡くしちまった時、強くなろうって決意したってのに、結局こうかよ!)

「くそっ!」

右拳で目の高さ程に乱立している石筍を殴りつけた。

ごりんといって、さして太くなかったそれは見事に折れた。

手の甲に激しい痛みと、血の流れる生温さを感じた。

(厭になるな……。血が温けえや。俺は、死にてえのか、生きてえのか、……どっちだ)百鬼丸はまた笑い出す。

「こんな時、おまえなら『くたばっちまえ!』って言うのかもな……」活きのいい声が、不意にどこかから飛んで来るような気がした。

(俺はなぜ、あの日々を手放しちまった。……は、今更、だな)

——ああ、あれから俺はシアワセの国を探すのも止めちまったのか。

そう気がついた。先刻、琵琶法師に言われるまで”シアワセの国”など忘れていた。自分が養父の元から旅立ったのはそれを探し求める為だった筈なのに。

昔、朝の白い光が満ちる海を岬から漕ぎ出した舟で渡った。もやで景色は柔らかく滲み、凪いで静かな水面、遠くかすんだ陸の影は幻の様で、世界は眩く穏やかでやさしかった。

その時、この海上を滑る小舟の先にあるものこそ、探し求めているその国かもしれないとふとそんな事を思った。ほんの刹那の幸せな空想だった。

(そう、あの時も、傍らに”どろろ”が居たんだ……。……俺は、それで充分だった)

一心不乱に櫂を漕いでいたその姿が甦る。

『なあ、あにき、これからどこへ行くんだい?』

『”行き先”が、行き先さ』

『何だい、そりゃ。だからぁ、行き先はどこかって訊いてんだい』

『どこってなぁ……、強いて言えば”シアワセの国”さ』

『あはは、そんなのどこにあんだよ』

櫂が散らした水滴がきらきらと輝いて、また海に落ちた。

相変わらず周りに広がるのは無明だった。

溜息が漏れた。

(……バカバカしい。こんな処で、昔の思い出に浸ってるなんて。さっさとくたばった方がマシだ。このまま彷徨っていたって、どうせロクでもねえ魔物妖怪に付き纏われ搦まれるだけだろうな。

大体、どろろだって、最初は勝手に付き纏って来て、勝手に”あにき”って呼んで……)

「……!」再び記憶が醒された。

『あにきぃーっ!……』

四津賀の町で自分を確かに呼んだ声。醍醐景光らと差し向かっていて確かめられはしなかったが、聞き違いなどではないだろう。だからこそ考えないようにしていたのだ。

(どろろなのか、本当に……。もしそうだとしたら、あの混乱の中で……)矢も楯もたまらずその無事を確かめたい気持ちと躊躇いが拮抗した。

(どの面下げて行くってんだよ。それに、俺は醍醐に狙われてる)百鬼丸は頭を振った。そして、はっきりと声に出した。

「ああ、でも、もうこんな暗がりはうんざりだ! ぐだぐだ考えんのにも飽きた!」言葉は反響しながら鍾乳洞の奥へと消えて行った。

その場で土を踏みしめ、右手を左腕にかけて大声で続ける。

「けどな、それにはとにかくここを抜けなきゃ始まんねえ! 出てこいよ、プンプン臭うぜ。どこのヤサグレ魔物か知らねえがな!」

少し前から感付いていた。何処から漂って来る妖気、魔物の気配を。ざわりと悪寒を誘う不吉な見えざる影はそこそこ大物だという感触がある。

唸って流れる濁流のような音が聴こえて来た。

鍾乳洞の天井はかなり高いようで、頭上の遥か上をつたうように近づくそれは何かの群れらしく、相当数で立てる羽音と鳴き交わす声が聞き分けられるようになる。

(蝙蝠か?) 確認する間も無く、あれよという間に頭上や耳元でそれらが飛び交った。

「ほとほと……、俺はおまえらみてえなのとも縁が切れねえようだ」

左腕を引き抜き仕込み刀を当たり散らすように振るった。幾つもの細かい手応えと、ぼとぼとと地面に散乱していく音からすると、それらはか弱く群がってくるのが厄介なだけのようだ。

(キリが無え)百鬼丸は感覚を総動員させ、出口を探る。ついさっきまで本気でそれに向かっていなかったし、道筋を見つけてから闘うのだったと後悔しながら。でも、いくらあたりを探してみても、外に通じそうな道は無い。持久戦では不利だ。

チチチという、数えきれない鳴き声がひっきりなしにし、斬られたもの以外は俊敏に彼をかすめて行く。

「くそ、こいつら、束になりやがって!」手を休めずに防ぐような攻撃を繰り返していて、彼はふと気が付いた。自分が一方向へと押されるように、群れの飛ぶ向きがある。

もう一度、その先に集中してみる。

(居た!)

まわりの闇とは異質な、巨大な凝りが潜んでいる。

気取られないように、うるさい群れを散らしながら百鬼丸は、おそらくは大元である魔物を伺い心の眼が捉えた一箇所に狙いを定めた。

「そこだっ!」

躯の向きを反転させ、渾身の力で仕込み刀をそれに向かって突き立てた。

「ギッ、チイィィィー!」

しっかりした手応えを受けて奇声を聞いた次の瞬間、すぐに百鬼丸は腕を引き抜きながら大きく跳び退き後退する。

ばたついて暴れる何かが跳ね飛ばす小石が当たってくる。

統制を失った群れは、無闇やたらに飛び回っているが相変わらずぶつかってきはしなかった。

不意をつかれたせいで魔物はのたうち回るのが精一杯で反撃どころではないらしいが、その巨体や壊した岩に潰されないように百鬼丸は枝道から様子を窺っていた。

すると、ごっという音と共に、いきなり目に何かが刺さった。

「うっ……!」両目を押さえたが、何も無い。白く消し飛んで像が結べない。

「光!?」 指の隙間から洩れて溢れる。

もうもうと土埃が上がり、洞の岩を貫いた光の柱と壊された穴が大きく広がる。

やっと目が慣れた頃には、魔物は逐う間も与えず空に舞い上がりあっという間に手の届かぬところに飛び去った。 それは、ぶよぶよとくらげ状の透けた身に翼を生やした蝙蝠に似た姿をしていた。

追従して、鳥のような無数の小さな半透明のものが群れて流れて行く。

「逃げられたか……」

魔物が作った割れ目から見上げると、樹木の緑を抜けて差す光の加減から夕方だと判る。

右手を延ばすと、指先が黄金の光に染まった。石筍を殴って付けた傷は、血が固まりかさぶたになっていた。

流転

一

「これでよしと。中に入っても、金目の物は無し。さあ、行こうか」あばら屋の繕い程度の戸締まりを終えると、寿海がどろろに笑いかけた。

そうして、二人は霧深い早朝の山道を下って行く。

「もてなしはしてやれんが、またいつでも寄ってくれ。百鬼丸も連れて」

「あはは、あにきがお荷物で困ったら置きに来るよ」どろろは、寿海の手当ですっかりと元気を取り戻していた。

「うむ。それには何としても倅を見つけ出さねばな」

「でもさ、おっちゃん、全然あても無いんだぜ。ほんとにいいのかい?」

行く先は特に決めていないというより、行ってみないとわからない。魔物の噂を辿ればいつかは何とかなるという目星だ。

そんな行き当たりばったりの行程に寿海をつきあわせていいものかと、どろろは気にかけているようだった。

「ああ。わしは百鬼丸を動けるようにし、世に送り出したのだからな。

……どろろや、厭な話だが、たらいに乗って流れて来た赤子をみつけて助けてしまったのは、もしかしたらわしの間違いだったのかもしれない。生きるべきでないものを生かした……。あれだけ欠けていては生命は繋げない。それでも生きた」

「おっちゃん……」どろろは一瞬絶句したが、先に進んでいた男の前に回り込んで道を塞いだ。

「だから何だよ! 草木だって、千切っても生きてるぞ」

「人は草木ではない。ならば特別な仕組みが働いているのだと思う。そうでなければ説明がつけられんのだよ」

寿海はどろろが矢に当たり昏倒した後の様子を、『野賦達は殺されたが百鬼丸だけは逃げた』としか話していなかった。胸を貫かれてもまだ闘っていた百鬼丸の事には触れていない。

——血にまみれ荒ぶる姿、あれがまことに倅と慈しみ自分が人の型を与えたものなのか……。即死でもおかしくはない状況でも保たれる命とは何なのか。

医術師としての己の経験と知識の範疇を越えて、そして倅と慈しみ育てた者の在り方を畏怖せんばかりに凌駕してしまった彼の姿に、言葉も取るべき行動も失ったのだ。

昏倒していたどろろをかかえて、愕然と物陰から窺うしか出来なかった。

「仕組みなんて、おいらの知ったこっちゃねえ! あにきはあにきだ!」

——話せない。いずれは、人の噂やら何かしかで知ることになるのだろうが……。

「そう百鬼丸、倅は倅だ。しかしそれでも倅がわし、いや人の手におえぬ鬼神と化していたら、わしがした事は結果的に大きな過ちだったことになる」

「あにきは! 鬼神なんかじゃねえ! おっちゃんだって言ったじゃないか。『人は時々迷う』とかって」どろろは寿海にしがみつき、こぶしで脇腹を叩いた。

分厚い掌が、その頭を包んで撫でた。

「人が在るというのは、まず魂があって、躯があって、霊があるということ……らしい。

赤子には意志があった。魂だ。それは、おまえも知ってのとおり人として全うなものだった。躯には欠けがある。そして霊。幾らか秘術の書で学んだ知識だが、命の火のようなもので躯の指図、(*設計図の意)も含んでいるという。この三つの均衡で人は成り立つ」

「……解んねえよ。だから、何なんだ、おっちゃん」

「わしの推測だがな、欠けても生き続けられる部、例えば極端な話、手脚は無くても死にはしない。だが内臓や頭の中だとそうはいかないものが多い。

百鬼丸の場合、付随し連動する何かが補っていたとも考えられる。が、たぶんもっと複雑で精妙なのだ」

「……ますます解んねえ」どろろの貌は困惑しきっていた。

「躯と霊と魂は三つ別で存在するが、それぞれ独立してでは人とは成り得ない。

欠けている部への命令を下している霊の働きよりも躯の機能が優位になっていたら、おそらく魔物を倒しても何の再生もきかないだろう。躯と霊の結び付きが薄いのなら、どちらかが欠けたら存在している方もいずれは枯れて死んでしまう筈だ。

過酷な命のあの赤子が生きて立派に成長できたのは、何か特別な力がどこかで動いているとしか思えない」

「……解らねえ!」どろろは遂にわめいた。

「あにきはっ、そりゃ多少変わってるっていえば変わってかもしんないさ。でも、特別な力がどうしようが、あにきが自分の躯を取り戻して生きてちゃいけないなんてわけない! そうだろ、おっちゃん!」

「ふふ、やっと元気が出たな。そうだな、わしにも解らんよ。どろろ、今の話はわしの愚痴さ。忘れてくれ」

「何だよ、おっちゃん! ほんとわけ解んねえよっ。そういう身勝手なとこ、あにきにそっくりさ」

「ははは、 父子だからな」

どろろはぷいとむくれて、寿海の前に立って歩き出した。

そして、少し行ってから「ふーん、父子かあ」と、小さな声で言った。

二

醍醐景光は野賦を壊滅させた後、逃した百鬼丸を追って選りすぐりの少数を率いて動いている。四津賀から近くも遠くもない付近を地道に調べ回っていた。

そして、浅道という湖沼と寒村が点在している付近に来た時、臣下の一人が行方不明となった。だが、一昼夜を経て、糸輔 というその男はふらりと戻って来た。

ちょうど重なる頃、浅道では干からびた変死体が見つかるという騒動となっていた。

景光は避けるどころか、わざわざその湖沼地帯に滞在すると決めた。

——変死体は妖しの仕業。ならば、あやつは来る。

確証もない確信があった。

果たして、景光の読みは見事に適中していた。

鍾乳洞から脱出し、自分が解き放ち逃してしまった魔物を探して、百鬼丸は浅道付近にさしかかっていた。

仲間も行くあても無く、ただ出来る事といったらそれしか思い付かず、何かに心を向けていないといられなかったのだ。変死体騒動の噂を聞き付け、関わっているのが逃がしたあの異形の蝙蝠でなくとも何でも構わなかった。

どろろと寿海は、たまたま四津賀の周辺に居た。

寿海の家を出てから通りがかった市で耳にした噂話は『野賦は、魔物を頭にしていた』などという内容だった。殴り込みをかけんばかりに激怒し始めたどろろを押さえつけ無理矢理その場から寿海が引き離した。

しかし、百鬼丸が“死なない化け物”と言われているのが、どろろの耳に入ってしまった。

人々の口にのぼる真実と嘘の中に“浅道の村で、野賦の頭だった鬼神が大怪我を治す為生き血をすすっている”というものが混じった。さすがのどろろも、ここまで怪談じみていると怒る気も失せてしまったようだが、二人は「それだ!」と進路を決めた。

こうして、また交点が結ばれた。

三

行方不明になり戻って来た部下の糸輔はぼんやりと何を見ているのか定かでない目をし、昼間の光を嫌って日中は編み笠をかぶりそれでも足りないと更に布で顔を覆った。

他の臣下達は異常さに騒いだが、それを制して景光はそのままにしておくことを命じた。

糸輔は魔物憑きとなったのだ。

景光はそれを引き寄せたのは己だとも知っていた。利用されるのならば逆に利用するまでと、様子を伺っていた。

事が明らかになってから二日後に、再び野営を抜け出した糸輔を自らが尾行した。

上弦の月はとうに沈み星明かりだけではあったが、荒れ地と畑の境界もつかない村の辻は見通しが良かった。

一心不乱に歩く糸輔の反対側から、旅人らしき影が近付いて来る。人目を忍ぶ理由でもあるのか急ぎ速にうつむいて、その旅人は糸輔とすれ違った。

両方が背を向けるや否や、糸輔は振り向き様に背中から旅人を羽交い締めにした。

「ぐう」とも「があ」とも、何ともつかない唸り声をあげながら、旅人は見る見る薄く縮んでいく。

やがて皮と骨だけの残骸が、魔物憑きの男の足許に落ちているのを景光は目にした。魔の仕業の異様さに、百戦錬磨の男でさえ吐き気をおぼえた。

「醍醐景光よ、おまえもそれなりに心しておくがいい……」本能的に樹の陰に身を退いた時、臣下だったものはそう語りかけてきた。

すぐに辻を見たが、糸輔は影も形も無く、その夜は明け方まで戻らなかった。

それから、景光の部下一同は夜な夜な彷徨い歩くこの男を追尾監視し始めた。

「なあ、おっちゃん、おいらこないだおっちゃんが言った事、やっぱりちんぷんかんぷんなんだけどさ……」

ぱちぱちと弾ける炎が、どろろと寿海を照らしている。二人はここ数日、浅道付近をうろついていた。

「ああ、わしもさ」

はぐらかされそうになっても、どろろは食らい付く。

「……でさ、ずっとあにきが魔物やらを倒して色々取り戻すの見てきたけどさ、奴らにあにきの手とか脚とかはそのまんまくっついてなかったのに、何であにきにはきれいに戻ってくるんだろう」

「そうだな、確かに生まれた時から無かったものだし、赤子の手脚が生えてきたっておかしくはないわけだ」

「ははは、それ、想像したくねえよ……。でも、どう見てもあにきは普通だぜ」

「わしの推測だと、それが霊との関わりなんだろう。きのう見ただろう。あの干からびた死体」

変死体は既に十を数えていると聞いていた。

「う、うん……。かわいそうだけど、気色悪かった」

「見たところ、水分は抜けておったが血の滓や骨肉は残っていたし、傷口も無い。水分だけ要るなら、水で済ましたらいい。しかしわざわざ人を襲っている」

「おっちゃん、またややこしいよ」

「人には見えないだけで、体内を巡っている力がある。魔はそんなものを喰らいたがっているのかもしれない」

「力を、喰うの?」あまりピンとこないらしく、どろろはぼそりと言った。

「その力は霊の糧となり、霊が健全に動かされ躯が保たれる。人の仕組みとは凄いものだな」

「うん……」

「百鬼丸の躯の部が魔物に吸収されているのだとしたら、その部が呼び込む力が欲しいからなのかもしれない、とも推測出来るか」

「うん、そう………」

どろろの目蓋が閉じられ、炎の前で膝をかかえたままうつらうつらし始めた。

寿海はそっと、小さな肩に鹿の皮を掛けてやった。

——あの子がうちを出た時はもう少し大きかったか。

(霊は、人を人たらしめている 指図、鋳型、力の源。百鬼丸の霊が健全に機能しているから、本人の成長に合わせて躯の部も戻ってくる……と考えたら良いのか……。としても、きちんと連動しているなら普通の人間の仕組みとして、 躯の損傷の治癒の限界を越えている。やはり、もっと複雑な何かがある……)

煌々とした月の光が冴え渡っている。虫の声はいよいよ秋を感じさせる音色に変わってきており耳に心地よく、平穏な夜だった。

それまでは——。

二人が火を囲む木立の向こうから突然、圧し潰されたような醜悪な悲鳴が響いた。

「……え、おっちゃん?」どろろが目を醒まし、あたりを見回す。

「出たか?」

いつでも逃げ出せるように荷をまとめ、燃えている木切れを一本づつ手に取る。暫くした時、さっき声がしたのとは幾分ずれた方から近付いてくる数人の気配。

行くか留まるかというその時、一本の矢が二人の間を縫って、背後の木の幹に突き刺さった。

同時になだれ込んで来たのは、人。

「な、何だよ!」

逃げる隙も与えられずに、二人は捕らえられ縄をかけられてしまった。

「おまえら、何もんだよ! おいら達、捕まる筋合いなんてねえぞ!」

「先ずは、餌を手に入れたか。小僧、こんなところでまた会うとはな」数人の臣下の後ろから現れた男が、どろろの顔を認めて言った。

「え……? 醍醐」ひたいの斜十字を見誤ることも無く、紛れもなく醍醐景光本人だった。

「あやつはどこに居る?」

「”あやつ”なんてぇ奴、知らねえなぁ」

「しらばっくれると為にならんぞ。百鬼丸の行方を知っておるのだろう」

「こっちが訊きてえよ」

どろろがぷいと横を向くと、立ち木の影から追いついてきたらしい臣下が「糸輔がみつけたのは杣人>で、付近をくまなく探しましたが他に誰も見当たりません」と報せた。

「まあよい。おまえは人質だ」

「放せーー! このクソ侍!」

更にきつく縛り上げられわめき散らすどろろの横で、寿海は景光を食い入るように見た。

「醍醐景光様とお見受けいたした」

「……」寿海の問いに、景光はただ反応しただけの視線を投げた。

「あの子の、百鬼丸のお父上なら、お聴き頂きたい」

「 あれがわしの子と申すか、貴様」

「わしは寿海と申す医者。百鬼丸を育てた」

「……なに?」

「どのような経緯かはお訊ねしないが、百鬼丸は立派に人の心を持っておる。それはご承知頂きたい」

「だから何だと申す。人の姿をして心を持とうと、魔ならば討つまで」

「おっちゃんがどんな思いしてあにきを育てたか、知ってんのか!」

「黙らせろ」景光が臣下に命じる。

「な、何だよぉぉ! やめろ! うっ、……うーっ!」どろろは遂に猿ぐつわをかませられた。

「貴様と話す事は無い。

——この男は捨てておけ。行くぞ」景光は、寿海に背を向け、臣下らを率いて去り行こうとする。

「待ってくれ! どろろ!」

「うっうーっ、あっうー!」

臣下にせき立てられ引っ張られて行くどろろを、寿海は縛られたまま追った。

「うーうーっ!」

「どろろを放してくれ!」まだ抵抗をやめないどろろに手こずらされている男らに、寿海が体当たりをして突っ込んだ。

「きさまっ!」転びかけたひとりが反射的に刀を抜く。

寿海は、体勢を立て直せずに、その上に倒れ込んでしまった。

「ぐっ……!!」

「あっうううーっ!」どろろが叫ぶ。

いささか動転している男が手にした刀の切っ先から血の滴が落ちる。

寿海の脇腹は、刀で貫かれていた。

「く……、醍醐様、百鬼丸は人……あなたのお子だ……」うずくまりながらも見上げるその顔は苦痛に歪んでいる。

そして景光の貌も、青白い月光で尚褪めた色に染められていた。

「……情けをかけたものを」

どろろは、景光が噛み殺すようにそう言ったのを、確かに聞いた。

「うー! ううーーっ!! うー!!」押さえつけられもがき泣きそうになって、引っ張られ無理矢理歩かされながら、猿ぐつわでまともな音にならない名を、あらん限りに叫ぶしかどろろには出来なかった。

四

遅かった。

何故こんなことになる。いつも後悔は己の無力さについてくる……。

初めて本物の目で視たのに。それでも、一目で誰なのか解ったのに。

暗い森の中、焚火は燃え尽きようとして小さなともしびとなり踊っていた。心細い橙色の光が描き出していたのは、地面に倒れ込んでいる人影だった。

百鬼丸は、その男を抱き起こした。

「父さん……、父さん! しっかりしてくれ!」

か細く速い息をしていた。

「倅か……? 久しいな」寿海がうっすらと目を開けた。

「父さん!」百鬼丸は眼を見張り、彼の顔を覗き込む。

「……どろろが、醍醐様に連れ去られた」

「何だって? くそ! 今は父さんの手当てが先だ。醍醐が、父さんをこんな目に!?」

「いや違う。事故だ。だから、誰も恨むな。復讐などもってのほかだ」

寿海の落ち着いた声に、百鬼丸は取り乱し憎しみまでも顕わにしていた自分の表情に気付かされる。

「それより、おまえの腕、本物の。自分の加減は判る。だから先だ。おまえの本物の腕を見せてくれ」

百鬼丸は息を呑み、右手を寿海の前に掲げた。それは小刻みに震えていた。

「わしが作ったやつより、よっぽど良い。ああ、暖かいな……」男の分厚い両掌がその右掌を包んだ。

「ほかも……右脚も、耳も、それから目だって本物だ」

「ああ、本当に視ることも聴くこともできるようになったのだな。では、わしの声や姿もおまえの心に仕舞える。……わしは、おまえの本当の声を聴けたのだし」寿海の傷からは押さえても押さえても、絶え間無く血が滲んでいく。

「父さん……、父さんが躯を作ってくれたおかげなんだよ……」

「倅よ、あの赤子のおまえが生き延びた、人智を超える秘密がある筈なのだ。そして、おまえの本当の親は醍醐様だ」

「俺は、父さんの子として育った。それで、充分だ」

「……百鬼丸よ、わしはおまえにその名を与えて良かったものかと思う。名の如く、険しい道を歩んでしまっておる様だから。しかしおまえは“人”だ。ならば親殺しはならん。誓え。これだけは。おまえが人として命を全うできるように……」

「……父さん」か細い命を振り絞って喋り続ける寿海を遮る事は、百鬼丸には出来なかった。

「おまえがそぐわないと感じるようになったら“百鬼丸”の名は捨てろ。……そんな貌するな。男前が台無しだ。どろろを大切にしてやれ」

視界がゆらゆらと揺れ始めても、百鬼丸は目を逸らさず男を凝視し続ける。

「父さ……ん……」

「まだ泣き虫なのだな……。おまえが泣かさないよう、早くどろろを追え。それから、しっかりと生きてゆけ。おまえは、立派な人だ。

……わしにはおまえの心の温かさが、今も流れ込んでくる。この掌のぬくもりと一緒だ……。せがれ……よ……」

「……とう、さ……ん? …………」

養父の躯からふっと力が抜けた。

自分だけが呼吸しているのがひどく不自然だった。

百鬼丸は動かなくなった寿海をかかえてその胸に突っ伏した。

「あ……ああ…………あ………」

声は血の如く吹き出す。

「父さん、父さん、父さんっ……!!」

ざらざらと砂利をこすりつけられているみたいに胸はめちゃくちゃな不快でいっぱいで、頭の中は濁流に揉まれ何も考えられず、しばし打ち据えられるに任せていた。

焚火の煙が、いがらく鼻や咽を責め立てた。なのに、右手からは寿海の最期のぬくもりが伝わってくる。その差の残酷さに叩かれて、やっと彼は顔を上げた。

見れば、安心しきって微笑んでいるような穏やかな死に顔だった。

両の眼からは、後から後から止めどなく涙が溢れてくる。どんなに多くの涙が流れても、養父の姿は胸に焼き付き洗われてしまう事もない。

『早くどろろを追え』

そんな声が聞こえた気がした。

「父さん……」青年の悲嘆にくれる顔から微笑みが僅かに滲んだ。それは男の生涯を讃え感謝を捧げ手向けた精一杯だった。

「父さん、ごめん、また来るから……」

哀しみにくれている余裕は無い。百鬼丸はできるだけ血の痕を消してから、近くの茂みに亡骸を隠し、人の通った痕跡を追う。

五

蛇行する川のまわりには葦が茂っていた。その間を縫って、月の光を小さな破片に砕く水面の反対側には、断崖が黒々と連なるのが見える。

ごく低い山程度の高さのその麓に、それが居るのを百鬼丸はみつけた。というより、出くわしてしまった。

川に面した崖下に口を開けた洞窟の奥から、白い煙の筋が流れ出ている。けれども、それは煙などではなく、羽をばたつかせて飛ぶ数えきれない個体の群れ、先日逃したあの魔物の片割れ達だった。

「よりによって、こんな時に。急いでるんだ。さっさとケリつけさせてもらうぜ!」

直後、月の影で暗い崖下から、いきなり巨体が躍り出る。

びゅんと、風の擦れる音を立てて背後に回り込んだのは、白く透ける異形の蝙蝠の巨大な姿だった。

「またおまえか。俺が付けてくれた傷治しちまったかい」百鬼丸の左腕で仕込み刀が月光に閃いた。

糸輔は、ただ呼ばれた方に進んでいた。もう何度か繰り返した事と同じようにすれば良いと思っていたのに、今夜は様子が違った。

——川縁の洞窟の前に、水神様がお出になっている。しかも仕い達と一緒に誰かと闘っているではないか。傷はもう良いのか? 私に何をせよと? ああ、そうか、あの男から力を奪うのか。

百鬼丸は、大小の空飛ぶものに苦戦を強いられた。危険ではあったが閉ざされた洞窟の方がまだ有利だった。

纏わり付く群れを払いながら、急降下で仕掛けてくる蝙蝠を狙えたら良い方で、どちらにも注意を向けながら避けなければならないのだ。うるさい小さな蝙蝠達がいちいち視界を塞いでくる。

頭上に居る親玉に気が取られた時だった。

「……まだ別のが居やがったのか?」目の隅で人の影が走った。よけきれず、右腕を取られ背から羽交い締めを食らう。

「……あんた、憑かれたな」百鬼丸は背中に向って言った。男からは妖気が漂ってきていた。

「ああーっ!」うちひしがれた絶叫をしたのは男の方だった。

糸輔はそうやって他人の力を吸い取り、水神様、いや魔物に捧げていたのに、百鬼丸にはそれは効かなかった。

浅い川床に倒れ込み、糸輔の躯はさらさらと水に融けて消えた。

「チイィィィー」つんざかんばかりの怒りの声。

百鬼丸の頭上に蝙蝠が突っ込んで来る。すかさず左手を振り上げ、全身の力を込め右側に跳んで抜けた。仕込み刀の刀身に、重い手応えがひっかかった。

ギイィと鳴き、粘つく体液をふり撒いて蝙蝠はそのまま進み、少し離れた崖とは反対の林が切れているあたりに標的を捉え直していた。

「あがーっ!」 その林の方から甲高い声が上がる。

月明かりに暴かれるままに立つ数名の影、石像のように並ぶ男らの黒い輪郭の前で、声の主だけがもがいている。

「どろろ!」探していた者に、いちばん遭遇したくない機だった。自分がその名を叫んでしまった事も、瞬時にしくじったと思った。

そこに居並んでいるのは醍醐景光とその臣下、そして捕らえられているどろろに他ならない。

醍醐がどろろを人質にするなど考えられぬ事ではなかったが、意外だった。もうどろろとの縁は切れてしまっているのだ。

(縁の無くなった者を今更……)

しかし、そんな事を思う己を自嘲しながら——そうここ数日、何度自分を自嘲すれば気が済むのかとまた更に自嘲しながら——、百鬼丸は醍醐と蝙蝠に対峙しようとしていた。

一方、蝙蝠は林のふちに突進して行った。

向かって来た魔物に、景光は刀を抜く。

すると、刃を目前にし、呆気無い程簡単に蝙蝠は急旋回し後退した。

「勝機有りか……」魔物が斬られて弱っており時間は稼げそうと景光はふんだ。

「百鬼丸よ、おまえが多宝丸を殺したように、わしもこの童子をおまえの目の前で殺してくれよう」川の方から近づいて来る影に向って言い放った。

「醍醐……、おれの命ならくれてやる。そいつは、俺とは無関係だ。子供を殺して何がおもしろい。やめろ!」受け答える百鬼丸は、思わずそう叫んだ。

蝙蝠が景光とどろろの頭上で旋回し始め、そして声がした。

「醍醐よ、血で血を洗え。そして我が下僕となるのだ」

(くそ、醍醐と蝙蝠、やっかいな……。どうすればいい……)百鬼丸は、林を前に立ち止まざるを得なかった。

「……あんたは、本当に芯から魔物に自分を売っちまったのか。ならば、俺の親じゃねえ」(父さん、ごめんよ。もう誓い破っちまうかもしれねえ……)

「わしとて、鬼を子に持ったおぼえは無い」

「俺の父さんは、さっき死んだ父さん一人で充分だ」

「うぅ!……」猿ぐつわで言葉を紡げないどろろの目から涙がぽろぽろこぼれた。

「そいつを放せよ。……悪いが、得物を捨てろと言われてもこいつは腕に着いちまってるんでね」帯に引っ掛けていた造りものの左腕先で仕込み刀を収めた。

「百鬼丸を殺せ」魔物はまるで嗤っているようだった。

「試させてもらおう」と言うと、景光は臣下達の方に僅かに首を傾け合図を送った。

背後の林に控えていた臣下が一斉に立ち上がり弓をつがえる。

中心に居たひとりが、あるかないかの合図をした。

一斉に、矢は放たれる。

ためらいも無い緩やかな弧は、定めた標的まで美しくひかれた。

夜の中に立つ彼は身動きもしない。

「あがぅぅーーー!」景光の手を振り切ったどろろの絶叫が響いた。

その一瞬の出来事のあと、軽く「とさっ……」と、草と地面が鳴って影が崩れた。

矢はすべて、百鬼丸に命中していた。

「醍醐よ、よくぞやった、我が僕よ」蝙蝠が高笑する。

すると間髪入れずに、仕いの群れが景光の躯を覆い尽くす。

「醍醐様!」臣下達も同様に小さな生き物に取り付かれ、まるで白い葉が躯から生えた如く様となり、振り払おうと必死だ。

「魔物よ、邪魔だて致すな! まだ何も形を結ばず、わしの手に入っておらぬうちにおまえの言いなりになぞならぬぞ。去れ!」

「今更、なんという!」

群れに埋もれいくらか朦朧としてはいるが屈しない景光に、痺れを切らした魔物が喰らい付かんと降りて来た。

それは完全なまでに蝙蝠の油断だった。

地面に転がっていた彼が、跳ね起きる。

「……待ってたぜ、この蝙蝠野郎!」矢ぶすまになったまま、百鬼丸は左腕を引き抜き、高く跳び上がって蝙蝠の頭から裂くように仕込み刀を払った。

「ヂイイィィー!」今度こそ断末魔の声だった。

統制を欠いた仕い達は、ちりぢりに周囲に散ってばたついた。

臣下達はやっと体勢を立て直し始め、それらを叩き払ったり切り刻む。

残り少ない命を振り絞り、蝙蝠はかぎ爪の付いた羽の一撃を食らわそうと景光を狙ったが、振り切れぬうちにふっつりと天幕が壊れたように地に落ちた。

それらに注意が削がれている隙に、百鬼丸は行動を次ぎに移していた。

「どろろ! 逃げるぞ!」どろろの綱を切り二人は駆け出す。

「あーっ、うーっ!」

「猿ぐつわか? それは後回しだ。似合ってるぞ。」

「うーーーっ!」

そう言った百鬼丸もまだ矢ぶすまだった。

何もかも投げ出して、逃げる。

とにかく逃げる。

夜の森にかくまわれて、後も振り返らず月下を走った。

しかし、二人は、変に可笑しくなり笑っていた。

結/此処

見下ろせば湖沼と川が鏡のように光り、不思議な文様を作っていた。小高い山頂の峠道は北東と南西に向け抜けており、旅人が足を休めるのにもってこいの小さく平に開けた付近で二人は何気なくそれを見下ろしている。

「あーあ、何て佳い朝だ。悪い夢から醒めたような気分だぜ。おまえと別れるには最高の日和じゃねえか」百鬼丸が伸びをしながら言った。

蝙蝠の魔物を倒し、景光をまいて、寿海を手厚く埋葬し、—— その間、百鬼丸が新たに躯を取り戻したのだが——浅道の山中に百鬼丸とどろろが逃げ込んでから一昼夜が経つ。

「へっ、そりゃいいや。おいらも、シケたあにきの顔に飽きちまったし。

けど、その前に、こいつを返すぜ」どろろが背中から刀を外し、百鬼丸の手に押し付ける。

「寿海のおっちゃんに、改めて貰ったもんだ。文句ねえだろ」

「……こいつは、俺の」刀は、鞘や柄の革が打ち直され、丈夫な留め具が施されて、ずいぶん立派になり見違えていた。おそらく寿海が家に居る間にしつらえたのだろう。

「そうさ、あにきの右腕のさ。三年前においらにくれたやつだい」

「ああ。おまえはこんなもん持たないで、どこかの村で平穏に……」

「すっとこどっこいっ! おいらにそれを押し付けてといて、平穏に暮らせだってぇ!?

そう言う自分は何なんだよ、そのザマ。ゴロツキになんか成り下がって、野垂れ死ぬつもりでいたのか?

そんで……、そんでその刀は、形見のつもりでおいらにくれたのか!?」歯を食いしばりそう一気に言ったどろろの眼から、涙がぽろりとこぼれた。とっさにそれを隠すように百鬼丸に背を向ける。

「形見……。おまえにやる形見なんて無え」(いや、俺はあの時、生きる事を放棄しようとしていた。だからそれをおまえに……。そうだ、何となくくれちまったけど、そうだ……。そうだったんだ……)

この期に及んで理解した自が心に、百鬼丸は少し愕然としながらも平静を装った。

「当ったり前だろ! あにきばっかじゃなくっておっちゃんも合わせて、形見の刀なんて冗談じゃねえ! そんなの気持ち悪くって貰えるかい!」

「ああ、これは俺が遣う。俺が生きてる限りは俺のもんだ。でも当分死ぬつもりも無え」

(そうだな、俺に『生きろ』と戻って来たんだ)百鬼丸は、養父の形見となってしまった刀を握り締めた。

「なに御託並べてんだよ! おっちゃんだって、もの凄ぉく心配してたんだぞ。なのに、何がゴロツキの頭だよ。ばか、くたばっちまえ、くそあにき!」

「おまえ、相変わらず口悪いんだな。……まだ男でいるし」 百鬼丸はかすかに苦笑する。

雨が上がった後のように、切なさを少し残した気持ちが柔らかく流れていた。

「うるせえやい! おいらは男だから、男でいるんだ!」こぶしで残っていた涙を拭い、どろろは百鬼丸にくってかかる。

「……おまえが女でいられるように村に置いていったのに、元の木阿弥かよ」

「いーんだよ、これでっ。あにきが自分勝手なのと一緒で、おいらも誰の指図も受けねえ」

「ふーん、じゃ、どこへなりとも行けよ。で、丸腰でいいんだな」

「よくねーや! ちっとも。そうさ、あにきに刀返しちまった分、お次はそっちの左の刀をいただくのさ。今度こそ、何と言われようが何があろうが地の果てでもついて行く! 左の刀を貰うまでは、死んでもついて行く!」

「勝手にするがいいさ。でもな、どろろ、俺はもう普通の……」

「おっと、そりゃ言いっこ無しだぜ。おっちゃんも、わけ解んねえこと言ってたし。あにきが強けりゃ、おいらも楽できるってもんよ」

「ふん、調子いいのは変わらねえんだな。少しは『きゃー』とか、しおらしくなってりゃ助け甲斐あんのに、益々たくましいじゃねえかよ」

「へへん、それがおいらの取り柄だい。大体、あにきにへーこら助けてもらいたかねえし」

「あーあー、ほんとに男らしいよ。でも……」

くたびれた衣から伸びる四肢は木の枝のようで、日に焼けた顔の中で光る瞳は溌剌とし向こう気が強そうで、少年そのものにしか見えなくても、どろろは正真正銘女であると百鬼丸は承知していた。

しかし、それ以前に、どろろはどろろ以外の何者でもないのだと、彼は感得しそれでよかった。

「でもって何だよ。はっきり言えよ、あにき!」

「言わねえ」百鬼丸は笑いながら、山道を歩き出す。

——ああ、俺はでかい未練と執着かかえて、だから生きるんだな。

「なんだよぅ、あにき! おーい、聴こえねえフリすんない」 ひらりと、どろろが彼の後に従った。

「おまえのでかい声、聴こえねえわけないだろ」

「じゃ、なに勝手に歩いてんだよ」

「黙ってたって、おまえはついてくんだろ」

「へへーっ、ついて行ってやってんだい。ありがたく思えよ。で、行き先はどこさ?」

「ほとぼりさめねえと今までうろうろしてた付近は危なすぎるし、まあ適当にな」

「適当って、そんないい加減かぁ」

「……じゃあ、地の果てかもしれないシアワセの国」

「シアワセのぉ? ははっ、まだそんな事言ってんのかい。子供でも騙せねえぜ。まあ、ついて行ってやらねえ事もないけどさ」

「おまえの宝も探すんだ」

「えー、まだ諦めてねえのかい」

「未練や執着はあった方がいいんだ」百鬼丸はしれっとし、平然と口の端を上げて答える。

「へへーんだ」どろろも笑っていた。

きっと其処には辿り着けない。

空はこんなに青ざめてきっぱりと高くて。

草木や獣、命宿っているもの達はこんなにたくさんの色彩で溢れかえりさんざめいている。

それから、傍らでたてられる軽やかな足音。

全ては、此の時、此処にしか無いから。

きっと其処には、辿り着かないだろう。

*続く*

どろろ異聞 百物語 一 -流転篇-

手塚先生の原作マンガ「どろろ」を読み終えた時、茫然とした事を憶えています。

そして、気付いたらこの話を書いてしまっていたのでした。

そしてそれから数年が経ち、いまだに終わりを迎えておりません(苦笑)。

(pixivにて、20話まで公開中)

書きたいだけ書いているという感じですが、時々「この1話だけで、充分だったのではないか…!?」と思う事もあります。

独りでコツコツやっていますので、あまり客観的にはなれません。

毎回手探りですが、それでも最後まで書き上げる気は満々です。

それから、「手塚先生の作品をこんなに……!」とお怒りになられた方がいらしたら、それは大変申し分けなく思います。

その場合は、軽くスルーしてやって下さい。

けれども、私はこんな筆舌に尽くし難いすばらしい作品を残して下さった手塚先生に感謝しながら、非常に楽しんで書いております。

この様な感じですが、上記の通りまだ続きます。

よろしければ、またお読み下さると嬉しいです。

ありがとうございました!