殺意の死

「ここの台詞、ちょっと説明的過ぎるかなと思うんですよ。次のコマの表情で十分伝わるでしょう」

「そうだね、確かに」

と、雄一は顎に手を当てる。それから、眉間に皺を寄せて、苦々しげに言う。

「いやあ、本当にそうだね。俺なんでこんな下手クソな台詞書いちゃったんだろう」

「いえ、下手というほどでもないと思いますけど」

と、編集の永井が取り繕う。

永井は入社三年目。若い。私たちの作品に憧れてこの世界に入ったと、初めて会った時に言っていた。どうせ誰にでもそう言っているのだろうと思っていたが、その後の興奮や狼狽ぶりを見るに、どうやら本当のことらしかった。

恐縮しながらも、編集者として、言うべきことはきちんと言っている。信用のおける青年。だが、肝心のことには気付いていまい。

「あり得ないよね、こんな説明台詞。素人かっつーの」

雄一は原作者として、自分の書いた言葉の拙さを恥じている――かのように見える。誰の目にもそう見えるだろう。

「本当、何やってんだ俺。ダサいったらねぇよ」

雄一は、書いていない。書いたのは私だ。

大学の漫研時代から七年間、私たちはコンビで漫画を描いている。雄一が原作、私が作画。始めて半年で男女の関係になって、二年目の終わり頃に新人賞を取った。恋人同士のコンビでデビューなんてと、周囲に羨ましがられた。事実、幸せだった。

しかし、デビューから一年で、雄一の才能の泉は枯れ果てた。いや、冷静に考えれば、ただのスランプだったのだと思う。けれど雄一には堪え性がなかった。それまでが順調過ぎたのだ。あっという間にやる気をなくして、机に向かうことすらしなくなった。

仕方なく、原作も私が書いた。話を作る才能がないことはわかっている。無理やりひねり出した。必死だった。弱小野球部の高校生が、いきなりプロの打席に立たされて、震えながらバントの姿勢を取っている――多分そんな感じだ。

雄一は自分で話を作る気力は失ったが、厄介なことに、他人の書いたものにあれこれ口を出す能力は残っていた。それで、私の考えた話を、いつもさんざんにこきおろした。たまにわざと見逃して、今日のように編集のいる場でぼろくそに言うこともある――そんなことをしても何の意味もないのだが。

ただのダメ出し係。とても原作者とは呼べない。それでも、コンビの体裁を取り続けている。

何故か?

好きだから? それはない。「依存」も恋の形の一つとしていいならば、彼が書かなくなってからも、一年ぐらい、恋は続いていた。いつかまた書いてくれると信じていたし、たまに私の書いたものを褒めてくれたりすると、愛おしくてたまらなくなった。その約一年で、泥沼にはまった。

今や、憎んでいる。指摘だけは的確だが、それぐらいは大した才能がなくてもできる。読んだものの批評を得意げにネットに書く輩がいるが、彼らも、彼も、書いてはいないのだ。素人。生みの苦しみを知らない――雄一は一時的にプロだったが、「安産」しか経験しなかった。

切ればいい。何の得も、愛もないのだから、彼を捨てて、一人で頑張るなり、新しい原作者を捜すなりすればいい。そうするべきだ。それが一番、理にかなっている。

そうできないのは、何故か?

「じゃあ、よろしくお願いします。恭子さん、気を付けてくださいね」

「え?」

「手。利き手じゃなくて良かったですけど、漫画家は体が資本なんですから」

「はい。すいません」

転んだと、嘘をついていた。

私が彼を切れない理由。それは――怖いからに他ならない。手を上げるようになったのは最近だけれど、昔から、少しでも気に入らないことがあるとすぐ荒い声を出す人だった。子供なのだ。才能のある人はえてしてどこか欠けているものだと、許せていた、昔は。

「それじゃ、お疲れ様です」

永井が帰っていった。

雄一はすぐさまソファに横になり、テレビをつけた。主婦向けのワイドショー。

「お昼、スパゲティでいい?」

「いいや。腹減ってねぇし」

近頃は一緒に食事を取ることも少なくなった。パスタソースは、二人前で一袋のものでなく、一人前ずつ小分けになっているものを買うようになった。

もし、別れたいなんて言ったら……いや、言えない。絶対に言えない。どんな目に遭わされるかわからない。

テレビのワイドショーは、二日前に起きたストーカー殺人を話題にしている。今の私には、他人事とは思えない。

私がある日突然いなくなったら、彼は血眼になって捜すだろう。草の根をわけても見つけようとするだろう。私はきっと、彼の執念から逃れられない。

怖い。憎悪より、恐怖の方が強い。彼の怒声を思い起こすだけで心臓がどきりと鳴る。あの声に逆らってはいけないと、全身の細胞が学習してしまっている。

――憎かろうが怖かろうが、〆切はやって来る。仕事をしなければならない。私も昼食は後でいい。

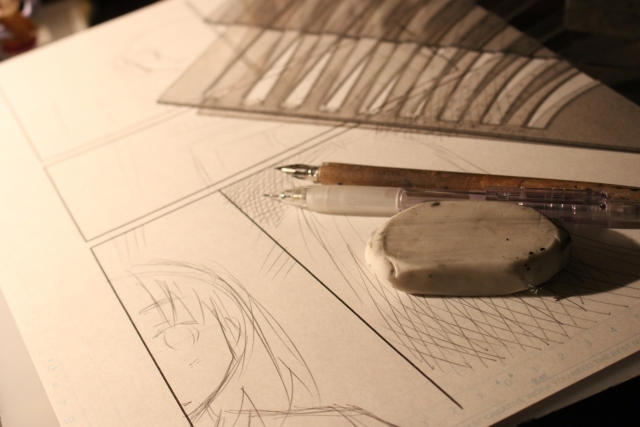

机に向かって、永井との打ち合わせで修正されたネームを元に、下描きを始める。私は仕事中音楽など聴かないし、できれば無音がいいのだが、テレビを消せとは口が裂けても言えない。

「警察には届け出ていなかったんですかね?」

「いえ、何度か相談には行っていたようなんですが、まともに取り合ってもらえなかったということなんですね……」

テレビから聞こえる声につい耳を傾けてしまい、手が止まる。

警察は頼りにならない。そう言い切っては極論なのだろうけれど、頼りにならなかった実例がいくつもある。警察に相談すれば大丈夫とは言えない。

雄一が立ち上がり、テーブルの上の財布をポケットに突っ込む。

「どこ行くの?」

「取材」

パチンコのことだ。だが彼はあくまで取材と言い張っている。

何も言わず、雄一は部屋を出ていく。私も何も言わない。

パチンコ漫画の構想を練っているのだという。パチプロの孤独な生活を描いた、ハードボイルド漫画。

そんなもの描けるわけがない。今連載しているのは少年向けの月刊誌だし、並行して別の作品を描く暇もない。だいいち、私が描きたくない。

「ボーダー理論っつってさ、ちゃんと釘見て打てば勝てるんだよ。だから単なる運否天賦のギャンブルじゃねぇんだよ」

一か月ほど前、大勝ちして帰ってきた日、雄一は機嫌良く、何度も同じ話をした。あれから、機嫌の良い日は週に一日あるかないか。ほとんど負けているのだろう。

今は別々の口座を持っているからいいが、そのうち無心されるに違いない。冗談じゃない……でも、逆らえない。

つけっぱなしになっていたテレビを消して、ため息をつく。これから私はどうなるのだろう。一生、偽りのコンビを続けなければならないのだろうか?

かつては私も一人で漫画を描いていたのだ。話作りについて、飛び抜けた才能はないが、まったくの素人でもない。雄一の代わりに作り続けることで、コツや喜びもだんだんとわかってきた。

押し入れの中には今までに届いたファンレターが箱詰めになっている。滅多に返事はできないけれど、全て目を通している。漫画家にとって養分のようなもの。読者がいるから描ける。

ファンレターの多くは「話」についての感想だ。「絵」を褒めてくれる人は少ない。それはそうだろう。漫画の根幹はストーリー。それを書いているのは雄一でなく私なのに、誰もそのことを知らない。

本棚に並べたコミックスの背表紙に目をやる。「原作=日野雄一」。その表記を見る度に、心がざわつく。

違う。あいつは書いていない。それは私の作品だ。私の。私一人の。

殺意が鎌首をもたげる。

怒声や暴力に触れ続け、殺されるかも知れないと何度も考えたせいで、「殺す」という行為がかなり現実的なものとして感じられている。

殺せば、罪。そんなことはわかっている。だから何? 「別れたい」――その一言を口にするより、包丁で一刺しにしてしまう方が、遥かに容易で、安全なことだと思える。

冷蔵庫を開け、ペットボトルのアイスコーヒーを取り出す。コップに注いで、一気に飲む。

殺意はあっても、勇気がない。きっと私にはできない。これでも漫画家だ。想像力には自信がある。いざ殺そうとした時、私は立ちすくむ。間違いない。

再び机に向かい、深呼吸をして、ペンを取る。けれど、手がなかなか動き出さない。明日はアシスタントたちが来る。今日中に何枚か仕上げておきたいのに。

雄一に断りなく、世間に公表するということも考えた。しかし、果たして信じてもらえるだろうか? 彼が何もしていなかった――正確に言えば、口出しはしていた――ことも、話を私が作っていたことも、証明できるものは何もない。それに、そんなことをすれば、運良く雄一から逃れられても、ほぼ確実に私の漫画家生命は終わる。トラブルを起こした漫画家なんてどこの出版社も使いたがらないし、そういったしがらみを跳ね除けるだけの名声や実力があるわけでもない。

線が歪む。ペン先に見えない何かがとりついて、私の邪魔をしている。駄目だ。こんな調子じゃ描けない。

夜十一時半、雄一が大量の缶ビールを抱えて帰ってきた。今日は勝ったらしい。

言いたくもない礼を言って、飲みたくもないビールを飲む。雄一はパチンコ雑誌を開いて、私にわからない話を熱心に喋り続けている。今は笑顔だが、油断はできない。気のない返事をすれば、何かが飛んでくる。

やがて、ベッドに引きずり込まれる。服を脱がされる。雄一の手や唇が触れたところが、ベタを塗ったみたいに真っ黒になるのを想像する。

私は偽りの声を出す。身を守る為に。早く済ませてもらう為に。

ねえ、雄一。楽しい? 気持ちいい? 私、どうしたらあなたと永遠にさよならできるんだろう。

宏美の店、最後に二人で行ったのいつだっけ。私は時々一人で飲みに行ってるんだよ。知ってた? 学生の頃、あの店のカウンターで、よく漫画のこと話したよね。話作りも絵も下手だったけど、あの頃が一番楽しかったな。

そのブログの、私は唯一の読者だった。恭子おばさんの、秘密のブログ。私しか読者がいないと言い切れるのは、訪問者カウンターが毎日一ずつしか増えていないから。

誰かが検索して偶然見るということもない。パスワードがかかっている。

漫画家を目指している私にとって、親戚がプロの漫画家ということは幸運だった。アシスタントとして雇ってもらい、色々とアドバイスなども貰っていた。

三週間前、お手製のお給料袋に、一枚の紙切れが入っていた。このブログのURLとパスワードだった。

俄かには信じられなかった。雄一さんは、確かに見かけは少し怖いけれど、優しくて面白い人だと思っていた。

二人は私の理想だった。二人揃って才能があり、支え合って、愛し合っている。

「雄一さんと結婚しないんですか?」

「うーん」

「お金はあるでしょ。だいたい、今一緒に住んでるんだし」

「まぁ、色々とね……」

ブログを読みながら、いつかのやりとりを思い出していた。恭子おばさんの顔がやけに――隠そうとはしていたけれど――深刻で、その日から結婚の話には触れないようにしていた。

記事は毎日投稿された。ほんの一言だけの日もあれば、長文の日もあった。信じられないという気持ちのまま、毎日読んだ。次回作のネタでしたとか、何かのサプライズの仕込みでしたとか、そんなオチを期待していた。

先週の月曜日、仕事場にパチンコ玉が落ちていた。拾い上げると、恭子さんと目が合った。その表情で、すべて事実なのだと理解した。左手の怪我も裏付けになった。

その晩、ブログに投稿された記事のタイトルは、「佳奈へ」だった。

「私にもしものことがあったら、このブログの閲覧者用パスワードを解除して、一般公開にしてください。管理者用パスワードはメールで送ります」

それから三日後にあたる今日、恭子おばさんは死んだ。

私はそのブログの読者だったから、恭子おばさんは自殺したのではなく、殺されたのではないかと思った。

自宅で首を吊っていたということだったけれど、絞殺された後、吊るされたということだって考えられる。

雄一さんに対して殺意があることは、はっきりと文章に書かれていた。無理だと思いながらも、ついに進退窮まって――想像し難いが――雄一さんを殺そうとしたのかも知れない。そして、逆に殺されてしまった。

もう少し現実的な線として、別れを切り出したのかも知れない。それが、雄一さんの逆鱗に触れ、恭子さんが恐れていた通りの――それ以上の――事態になってしまった。

雄一さんの、私たちに見せる人懐こい笑顔でなく、ブログから読み取れる本性を思えば、かつての恋人に手をかけるということもあり得る。

ストーカー殺人。昨日もニュースで見た。自分の思い通りにならないからといって、命を奪ってしまう悪魔。病的なまでの自己中心性。

殺意や、殺人は、テレビの中だけのものではない。ましてやフィクションではない。日常と繋がっている。信じようが信じまいが、確かにそこにある。

もし恭子さんの死が自殺だとしたら、ブログにそれを仄めかす表現があったはずだけれど、私の見る限り、そんなものは見当たらなあった。雄一さんの攻撃性が伝染した……ということなのかはわからないが、ともかく、恭子さんの苦悩は攻撃的だった。内ではなく、外に向かっていた。

書けば、私が心配するから? だから、死にたいとは書かなかった? 考えられなくはないが、一番肝心な気持ちを書かないのなら、わざわざ私に告白する意味がない。

強い人だった。いつも元気で、仕事の愚痴さえ一度もこぼしたことがない。絵にも人柄が出ていた。いかにも少年誌らしい、勢いのある、男っぽい絵。

きっと自殺じゃない。殺されたんだ。でも、証拠は何もない。

――ミステリーは門外漢だけれど、自殺と見せかけた殺人が他殺だったと暴かれる、という話は何度も見聞きしたことがある。もし雄一さんが殺したのなら、警察が最後までそれに気づかないなんてことがあるだろうか? 真相はきっと明らかになる。

とにかく、恭子さんのメッセージの通り、あのブログを公表しよう。そうすれば、雄一さんが原作をやっていなかったことを世間に知らせられるし、警察の捜査も自殺には否定的になるかも知れない。

自宅を出て、駅前のネットカフェに向かう。こういうことに詳しいわけではないけれど、自分のパソコンを使うのは何となく危ないと思った。

足取りに、自然と力がこもった。恭子さんが死んだことはとても悲しいけれど、あのブログを私に託してくれたことが嬉しかった。使命感に燃えていた。雄一さんは……いや、雄一は、裁かれなければならない。

横断歩道で信号待ちをしている時、ポケットの中の携帯電話が震えた。取り出すと、雄一からの着信だった。

なんで、今? 何の用?

信号が青に変わったけれど、私は立ち止ったまま、唾を飲み込み、恐る恐る電話に出た。

「はい、佳奈です」

「よう」

雄一の声色は、普段と変わらなかった。

「もう聞いてるよな、恭子のこと」

「はい。……この度は、ご愁傷様です」

「どうしちまったんだろうな、あいつ」

「……」

「何か聞いてなかったか?」

「何か、っていうと?」

「悩みとか」

「……いえ、特に」

「そんなはずないんだけどな」

信号が、再び赤になった。

「え?」

「ちょっと前からあいつ、パソコンのネットの閲覧履歴消すようになってさ。何かあるなと思ってたんだ」

声の奥から雑音が聞こえる。雄一は屋外で歩きながら話しているらしい。

「ピンホールカメラって知ってるか? レンズが五ミリもないようなやつ。ああいうの、今は通販で買えるんだな。お前も盗撮には気を付けろよ」

声の揺れが止まった。立ち止まったのだろう。

「それでまぁ、パソコンの画面を監視してたわけだ。だからブログにあーだこーだ書いてたのは知ってる。ただ、管理画面のログインパスワードが伏せ字だったからわかんなくてさ」

信号が青になった。そこで電話が切れ、向こう側の歩道から、雄一が横断歩道を渡ってきた。

「『佳奈へ』って記事があったよな。教えてくれよ、パスワード」

今までの彼じゃない。目つきが明らかに常軌を逸している。

「何のことで……」

「とぼけんな」

低い声で一喝され、心臓がぎゅっと萎縮するのを感じた。体の震えを必死で押さえつけて、どうにか口を開く。

「パスワードを聞いて、どうするんですか」

雄一はさらりと答えた。

「あのブログ消すに決まってんだろ」

「自分の……」

怖い。声が詰まる。

負けるな。言え。言ってしまえ。恭子おばさんは私を選んでくれたんだから。

「自分のしてきたことを、隠すためですか」

「はあ? 馬鹿言ってんじゃねぇよ。俺が何したって?」

「何をしたっていうか、何もしてなかったんでしょう」

「お前、まさかあのブログの内容信じてんの? 勘弁してくれよ。俺はちゃんと書いてたっつーの。根も葉もない噂立てられちゃ困るから消そうとしてんの」

嘘だ。ふざけるな。お前が恭子おばさんを……私の憧れだった、あの人を……。

「本当のことばらされそうになったから――殺したんですか」

「……殺した? 俺が恭子を? なんで? そんな笑えねぇ冗談言って許されると思ってんのか?」

その言葉には、何故か、真実味があった。それまでと気配が違った。演じていない。

「じゃあどうして恭子おばさんは死んだんですか?」

「こっちが訊きてぇよ」

雄一は、殺していない?

だとしても、パスワードだけは絶対に教えられない。雄一が原作の仕事を放棄していたことは事実。私にはそれを白日の下にさらす義務がある。

「ピンホールカメラ買ったって言っただろ? 何もパソコンの画面だけじゃなくてさ、色々撮れるわけよ、色々」

……まさか。

「あいつが全世界の変態野郎どものオカズにされんのと、今ここでパスワード俺に教えるの、どっちがいい?」

涙と一緒に、熱い、どす黒いものがこみ上げてきた。ああ、そうか。これが殺意か。

目の前の相手を、打ちのめしたい。葬りたい。倫理は彼方へと消えた。こんな奴がこの世界で呼吸をしていていいはずがない。

だけど――もう、どうしようもない。

ごめんなさい、恭子おばさん。約束、守れないみたい。

やっほー、宏美。見てる?

って、この映像、宏美に渡したんだもんね。宏美が見てるはずだし、宏美以外が見てたら困る。えー、もしあなたが宏美じゃなかったら、今すぐ見るのをやめて、ディスクを処分してほしいです。お願いします。

では、宏美ということで。はい、久しぶりー! ってこともないか。ちょいちょい店行ってたもんね。

これ、なんていうんだろう。ビデオレター、かな? 難しいねこういうの。やっぱり台本書いてからやろうかな。

まいっか。続けます。

えー、ここは、ご覧の通り、カラオケです。学生の頃、雄一入れた三人で何度か来た店です。覚えてるかな? 学校の近くの。宏美、歌超上手かったよね。

そして、この映像は、スマホで撮ってます。

さて! じゃあ本題に入るんですけど……うーん、どうしよう。まぁ、回りくどい言い方してもしょうがないよね。さくさく行きましょう。

あなたがこの映像を見てるということは、私の身に何かがあった……というか、死んだということですよね。

もし違ったら、再生を止めてください。死んだら続きを見てください。

はい、じゃあ、死にました。死んでます!

死ぬってどんな感じなのかな。私は死後の世界とかあんま信じてなくて、ただいなくなるだけだと思ってるんですけど、もし死んだ後の世界があるなら、まぁ、何だろう、なるべくうまくやっていきたいと思います。私、要領はいい方だと思うんだよね。だから心配しないで。多分元気でやってます。

で、正確には、私が死んだ後、火葬も全部終わった後に、これ見てくれてると思うんだけど、それで間違いないでしょうか。大丈夫だよね。

そしたら、パソコンでもケータイでもどっちでもいいので、このテロップのURLにアクセスしてください。

それで、ちゃんとアクセスできて、記事が読めたら、それでOKです。あとはそっちを読んでくれればいいので、この映像は止めてください。

アクセスできなかったり、パスワード認証が必要だったりしたら、続きを見てください。

うおー、そっかー! 読めなかったかー。残念です。まぁ、そういうこともあるだろうと思ったから、この映像を宏美に渡したんだけどね。

では、改めて、あなたにお願いがあります。もう一枚のディスクに入ってる映像データを、ユーチューブでもニコニコ動画でも何でもいいので、公開してください。それも私が一人で喋ってる映像です。

どういう内容かっていうと、実際見てもらってもいいんですけど、要は、雄一は原作をやってなくて、私がずっと一人で書いてましたっていう話です。

いきなりこんなこと言われても、びっくりするよね。信じられないかも知れない。でも、本当なんだ。全部本当のこと。

さっきアクセスしてもらったURLも、そういうことが書いてあったブログのアドレスです。ある人に頼んでそれを公開してもらうはずだったんだけど……つまり、宏美に渡してるこれは保険ってことね。

学生時代と、デビューから一年間は、確かに雄一が原作でした。でもこの四年間、彼は一文字も書いてません。ただぶらぶらしてただけです。最近パチンコにはまっちゃって、もう最悪。完全にヒモ状態。

彼がこんな風になっちゃったのは、私にも責任があると思ってます。でも、だとしても、私は彼を許せません。日野雄一は、暴力をちらつかせて物事を思い通りに進めようとする野蛮人です。最低の男です。

殺してやりたいと何度も思いました。脳内でならもう何万回も殺してます。

でも……えっと、ごめん、いいや。あとはもう一枚のディスクを見てください。で、それを公開してください。

よろしくお願いします。

――映像は、そこで終わっていた。

もう一枚のディスクは、少しだけ見て、止めた。もう概要はわかっている。正視に耐えない。

亡くなる一週間前、恭子はいつものように店に来て、帰りがけに、この二枚組のディスクを置いていった。手紙が添えられていて、そこには「私が荼毘に付されたら、見てください」と書いてあった。悪い冗談だと思って、すぐに電話した。けれど、どんなに問い詰めても彼女は、「そういうことだから」としか言わなかった。

恭子は大事な友達。心配だったけれど、自殺を考えるほど悩んでいるような雰囲気ではなかったし、私にこういうものを渡すことで、彼女なりに心の均衡を保とうとしているのかも知れないとも思った。だいいち、根が弱い人間じゃない。何か本当に苦しいことがあるなら、ちゃんと話してくれるはず。だから、それ以上、深入りはしなかった。

まさか、本当に死ぬなんて。

自殺? 状況からすると、そういうことらしい。

あの時、深入りするべきだった。たとえ彼女を傷つけることになっても。死んでしまったら、もう話もできない。

大変なものを抱え込んでしまった。二人のコンビはとっくに崩壊していた? それを、私が、世間に知らせる?

恭子が――見落としていた、と言わざるを得ないことが一つある。それは、私が雄一に心を寄せているということ。

恭子と雄一がコンビを組んで、付き合い出した時も、私には別の恋人がいたし、本当の気持ちを隠すことについては、我ながら天才的だと思っていた。雄一は勿論、恭子にも悟られていないという自信があった。そして、それは今、証明された。私の雄一への気持ちを知っていたら、恭子がこんな映像を私に託すわけがない。

雄一とは高校から一緒だった。あの頃から、ずっと好きだった。雄一を追いかけて――そうとは見えないように――同じ大学の漫画研究会に入って、恭子に横取りされた。いや、雄一と私はどうもなっていなかったのだから、横取りという表現は正しくない。

あれから何人かの男と付き合ったけれど、雄一以上の人はいなかった。恋人として雄一が隣にいたことはないけれど、わかるのだ。彼とだけ、私は、特別な言葉で話せる。

皆が皆、理想の相手と結ばれるとは限らない。むしろ、そういうことの方が多い――というのが世の理なのだと、受け入れて、諦めていた。けれど、雄一への気持ちが消滅したわけでもなかった。

恭子もまた、私にとって大事な存在だった。嘘じゃない。うわべだけの友情じゃなかった。稀有な繋がりを感じていた、本当に。でも、この映像で恭子が言っていることを……私は、鵜呑みにはできない。

「これって、本当のこと?」

雄一に二枚目のディスクを見せながら、訊いた。

雄一はそれに答えず、言った。

「いきなり部屋来いなんて言うからさ、やもめになった俺を慰めてくれんのかと思ったよ」

「冗談やめて。どうなの?」

「何が?」

「だから、この映像」

「お前、これ信じてんの?」

悲しそうな目だった。雨に濡れた捨て犬のような。

「信じたくないから、雄一呼んだんだけど」

「でも、絶対にないと思ってるわけでもないんだろ?」

「……うん」

「……まぁ、こんなもん渡されて、スルーはできないよな」

雄一がテレビにリモコンを向け、ボタンを押した。画面の中の恭子が半目の状態で停止した。

「あいつ、ちょっとおかしかったんだよ」

「おかしかった、って?」

「ノイローゼ、っていうのかな。自分の仕事だけでも大変なのに、友達のヘルプとか引き受けたりもしてて」

「そうだったんだ」

「まぁ、俺のせいでもあるんだよ。自分ではそうだと思ってる」

「え?」

「実は……この映像で恭子が言ってること、ちょっとだけ本当なんだ」

「……?」

「一番忙しかった時期に、俺、スランプになってさ。全然書けなくなった。書こうとするんだけど、駄目だった。自分の考えてることが全部馬鹿馬鹿しく思えちゃって。でも、〆切は来るだろ。それで、一回だけ、確かに恭子が話書いたことがあったんだ。いつも読んでくれてるんだよな? なんかぎこちないなって思ったことなかった?」

「私には、わかんなかったけど」

「そっか。じゃあ、あいつも大したもんだよ。とにかく、そういうことが一回だけあって、それからだな、恭子がだんだんおかしくなり始めたのは」

「妄想……ってこと?」

「死んだ彼女のこと悪く言いたかないけど、そういうことなんだと思う」

あり得る、恭子なら。普段挫けない人ほど、いざ挫けると、脆い。

「俺が支えてやんなきゃいけなかったのにな……ごめんな、恭子」

と、雄一は半目の恭子に向かって呟いた。

私は雄一の手からリモコンを取り、画面を消して、ディスクを取り出した。

「これ、持って帰って」

「いいのか?」

「いいも何も、私が持ってたってしょうがないから」

「そうだな。わかった」

正直、雄一の言っていることを完全に信じたわけではなかった。いくら好きだからって、妄信するほど私は子供じゃない。

でも、映像の中の恭子の様子や、こんなものを残すということ自体、正常とは思えない。彼女が「ちょっとおかしかった」というのは本当のことだろう。だとしたら――多分、恭子が雄一の代わりに書いたのは「一回」ではなかった。そんなところだろう。私が雄一の立場なら、そのぐらいの改竄はする。

「これから、どうなるの? 仕事」

「まだわかんない」

「別の誰かと組むの?」

「多分な。今色々相談してるとこ」

「そっか」

「ああ、つーか、お前結構絵上手かったじゃん」

「え、私?」

「やんねぇ?」

「無理無理。もう何年もペン握ってないし」

「まぁ、気が向いたら連絡してくれよ。マジで編集に話してみるから」

「はいはい。気が向いたらね」

私が恭子の後釜に入る? 作画として? それは冗談だけど……恋人、として?

そんなダサいこと、できるわけがない。少なくとも、今すぐには。

原田秀樹様

『鍛冶屋と白騎士』作画の田代恭子です。お手紙ありがとうございました。

ご指摘の通り、主人公と父親との和解は唐突過ぎたと思います。登場人物の心情を無視した強引な展開でした。テンポを優先し、勢いで押し切ってしまおうとしたのですが、読者が感情移入できないことには、テンポも勢いも何もない、ということを忘れておりました。

もう描いてしまったものを取り消すことはできません。今後の展開で、あの二人のことをもっと大事にしてあげたいと思っております。今後も読み続けていただけましたら幸いです。

田代恭子様

先日、お手紙で、主人公と父親との和解が唐突過ぎるのではないかと申し上げ、それへのお返事をいただいた者です。

ファンレター(に分類していいものかわかりませんが)に対して作家の方からお返事がいただけるとは思っておりませんでした。驚いたと共に、嬉しく思っております。

ただ、二点、疑問が残ります。

①今までにも私は何通か、先日と同様に、『鍛冶屋と白騎士』の物語上の欠陥を指摘するお手紙をお送りさせていただきましたが、それらについてお返事をいただけなかったのは何故でしょうか。同意しかねるということでしょうか。あるいはそもそもお読みいただけていないのでしょうか。差し支えなければご回答ください。

②私は、絵についてではなく、物語について、意見を申し上げました。何故、原作者の日野雄一さんでなく、作画のあなたがお返事をくださったのでしょうか。お二人の作品であるとは言え、やはり妙に感じます。

原田秀樹様

お手紙ありがとうございました。

今まで頂戴したお手紙について言及せず、一番最近のものにだけお返事してしまったことをお詫び申し上げます。大変失礼致しました。今までのお手紙も全てきちんと読ませていただき、重く受け止めております。

読者の皆様からいただいたお手紙にお返事を書くということは、基本的には致しません。それが、何故あなたにだけ、突然お返事を書こうと思ったのか……一言では、上手く説明できません。

もう一つの疑問点、何故日野でなく私なのかということについても、説明が非常に困難です。ただ、私は今、日野の了解を得ずに原田様とやりとりをしている、ということだけ申し上げておきます。

田代恭子様

まず、いつにもまして、上からの物言いになることを、ご容赦ください。

日野様原作・田代様作画の作品について、違和感を覚えるようになったのは、デビュー作『マステマ』二〇一〇年九月号掲載分からでした。第一話に強く感銘を受け、毎月楽しみにしていただけに、突然訪れた違和感は非常に残念なものでした。

誰でも連載を長く続けていれば調子の出ない時期はあるものと思い、復調を待っておりました。しかし、遂にその時は来ないまま、連載終了となってしまいました。

ネットの漫画評などでは「面白いエピソードを序盤で使い果たした」という意見が大勢を占めていましたが、私はそれまでの約一年間ですっかり日野様に心酔しておりましたので、「これだけ書ける人がすぐ手詰まりになるはずはない」と思い、担当者が変わって話をつまらなくさせているのではないかと、変な想像を働かせたりもしました。

二作目の『熱風のザイフリート』も、私としては復活とは言えない作品でした。けれど、ところどころに、初期の『マステマ』を彷彿とさせる、巧妙な部分もあり、日野様の作品はずっと追い続けてみようと心に決めました。

そして三作目の『鍛冶屋と白騎士』は、『熱風』よりもさらに独創性・鋭敏さに欠けるのですが、苦渋の中で新たな境地を開こうとしているようにも思えました。それで私は、お節介なお手紙をお送りするようになりました。

以下は私の想像です。勝手な、しかしほぼ確信に近い想像です。

今、物語をお書きになっているのは、日野様ではなく、田代様なのではないでしょうか? そう考えれば、今までの作品で覚えた違和感も、日野様ではなく田代様がお返事をくださったことも、全て合点がいくのです。

あなたは少し、ずるい人ですね。あんな書き方をされれば、よほど勘の鈍い人間でない限り、何かに気付いてほしがっているということはわかりますよ。

原田秀樹様

お手紙ありがとうございました。まず、ご想像の通りです、と申し上げておきます。『マステマ』二〇一〇年九月号掲載分から、日野は原作を書いておりません。最終話までの大まかな流れは既に打ち合わせ済みでしたので、私が無理をして毎回の話を書いたのですが、やはり日野本人には遠く及ばない出来でした。

その後始まった『熱風のザイフリート』も私が原作です。ただ、この頃、日野が気まぐれに加筆修正をすることもあり、田代様が「初期の『マステマ』を彷彿とさせる」とお感じになったのはそういう時だったのでしょう。

そして『鍛冶屋と白騎士』も、私が全て書いております。「新たな境地」と見えたのは、日野が手を出すことが少なくなり(罵倒はするのですが代案を出すことはほとんどしません)、私が独自の路線を開拓しつつあるということだと思います。以前は、あくまでも日野が復活するまでの代理という意識だったのですが、近頃は、一人でやってやるという気持ちに変わってきております。

では、何故、コンビを解消しないのか? その疑問に対する答えは、どうぞご自由にご想像なさってください。恐らく、原田様が挙げられるいくつかの選択肢の中に、正解が含まれているはずです。さほど風変わりな理由ではありません。陳腐なものです。私はどこにでもいる、弱い人間です。

田代恭子様

承知しました。では、お二人がコンビであり続ける理由についても、勝手に想像させていただきます。そして、原作者としての田代様を、これからも応援しております。

私から、マスコミに告発したり、ネットに書き込んだり、ということはしないつもりです。お手紙のご様子から、そういうことを期待されているのではないと解釈しましたが、もしそうしてほしいのであれば、率直にそうおっしゃってください。漫画家の名誉に関わることですから、ご助力は惜しみません。

原田秀樹様

心のこもったお手紙、いつも本当にありがとうございます。原田様が真実を知っていてくださるだけでも、私は報われる思いです。

今から非常に突飛なお願いを申し上げます。どうやら私は原田様にすっかり甘えているようです。お許しください。

私が何らかの原因でこの世を去った後、一週間以内に「真実」が世間に公表されなかった場合、この手紙の封筒に書かれている住所へ行って、日野の様子を見てください。日野が私の死を悲しみ、心を入れ替えて、原作者として一から歩き出そうとしていたら、「真実」はそのまま闇の中で結構です。しかし、日野が相変わらず(と申し上げてもご存知ないでしょうが)自堕落な生活を送り続けていたら、一言、あなたが「真実」を知っていることを告げてください。それだけで彼には十分な効き目があるはずです。よろしくお願い致します。

見ず知らずの他人の様子を見ようとするにあたり、訪問販売員という自分の職業は好都合だった。品物は健康食品。基本的には高齢者を狙うものなのだが、呼び鈴を押す理由さえあれば何でもいい。

自社の製品が、どの程度健康に良いのかとか、値段が適正かどうかは、あまり考えないようにしている。

仕事に喜びは見いだせない。生活の手段に過ぎない。生活の為に生活時間のほとんどを使い果たす空しい人生。だからこそ、漫画を愛した。漫画は自分を非日常の世界に連れていってくれる。

呼び鈴を押して、しばらく待つ。もう一度押してみる。応答はない。日野雄一は留守のようだ。

廊下に面した窓のサッシに、酒の空き缶や空き瓶がずらりと並んでいる。それだけのことで居住者がまともでないとは断言できないが、嫌な予感――というより「やはり」という思いを起こさせるには十分だった。

ともあれ、本人には会わなければならないが、留守ならば出直すしかない。

帰ろうとした時、部屋の中から足音が聞こえた。そして、ドアが開いた。

「……何スか」

現れた男は、髭が伸び、上下ジャージ姿で、いかにも寝起きという表情だった。現在午前十一時。

煙草の匂い。衣服にしみついているだけではない。今、吸っていたのだ。呼び鈴が鳴った時、吸っている途中で、返事もせず、吸い終わってから現れたのだ。

まだ、わからない。作家は勤め人ではない。生活が乱れていようと、社交性がなかろうと、書いているならば、許され得る。

「突然申し訳ありません。本日は健康食品のサンプルをお試しいただけないかと思いまして……」

いつもの台詞を喋りながら、男の表情や、室内の様子を見た。

日野の顔には、覇気がない。寝起きだからというより、四六時中緩んだまま生きているという雰囲気。

少なくとも『マステマ』の初期は彼が書いていた。あれを書いた人物なら、顔のどこかに険しさのようなものが刻まれていてもいいはず。かつてはそれがあったのかも知れないが、今は埋もれている。

壁際に雑誌が平積みになっている。背表紙に、「パチンコ」の文字。

ギャンブルをしようが何だろうが、作家として――いや、もうやめよう。これだけ材料が揃ったのだ。彼はもう、書いていない。

「失礼ですが、現在お仕事は?」

「……まぁ、物書きみたいなことをね」

「嘘でしょう?」

「あ?」

日野の顔がみるみる怒りで満たされる。

ああ、案の定だ。何か気に入らないことがあると即座に沸点に達する人間。自分が常に優位に立っていないと気が済まないタイプ。田代恭子を縛り付けていたものは、恐らく、暴力なのだろう。

「日野雄一さん、私は知っていますから」

「何をだよ」

「全部です」

「ああ、そうか。あんた、恭子の男か。やっぱりあいつも外に男の一人や二人作ってやがったんだな」

「いえ、田代さんと直にお会いしたことはありません」

「わけわかんねぇこと言ってんじゃねぇよ。会ったこともねぇ奴が何を知ってるって?」

「私はかつてあなたのファンでした。『マステマ』は本当に衝撃的な作品でした」

「そりゃどうも」

「今はファンをやめました。あなたにはもう何も期待していません」

胸倉を掴まれ、煙草臭い息を吐きかけられる。

「何なのお前? いきなり来てそういうこと言うの失礼じゃない?」

この際だ。二、三発殴られても構わない。

「あなたは田代さんの名誉を奪っていました。そんな人に尽くすべき礼などありません」

「じゃあ訊くけど、なんであいつの言うこと信じてんの? 俺の言い分聞く気はないわけ?」

「本当は書いていたとおっしゃるんですか?」

「原作は俺だよ」

「書いていたんですか?」

「原作は俺なんだよ! 『マステマ』は俺が考えた話だ。『熱風』も『鍛冶屋』も、俺が直し入れてやんなきゃ売り物になんなかった。才能があるのは俺なんだ」

怒声を浴びながら、憐れみを感じていた。才能はあったはず。芽はあった。しかし、育たなかった。そして、もう根が腐れている。

「文字を書いていないなら、あなたは原作者じゃない」

突き飛ばされた。日野はドアノブに手をかけ、言った。

「マスコミに言いたきゃ勝手にしろ。どうせ誰も信じやしねぇよ。証拠もねぇしな」

荒々しくドアを閉める音が、あたりに響き渡った。

これで役目は果たした。

それにしても、田代恭子は何故死んだのだろう? 「私がこの世を去ったら」――自殺を考えているか、身の危険を感じているかでなければ、あんなことは書かないはず。

報道によれば、自殺。あの手紙も、近々自ら世を去ることを前提に書いた気配だった。急病や不慮の事故に備えただけのものとは思えない。

真実を公表しようとして、日野に殺された? あり得なくはない。だが、殺した後に偽装したなら、何らかの証拠が残るはず。普通に考えれば、やはり自殺か――だとしても日野に殺されたようなものだが。

しかし、田代恭子の進む道は、本当に自殺しかなかったのか? それは、いわゆる敗北では? 本人が手紙に書いていた通り、彼女は「弱い人間」なのだろうか?

腑に落ちない。これがもし、作られた物語なら、作者に文句を言いたい。

またワンセット。これで三度目だ。本当に確変継続率八十%かよ? どいつもこいつも俺を馬鹿にしやがって。

あの店員、またインカムで何やらぼそぼそ喋ってやがる。そろそろこの店にも俺がプロってことがバレたか。で、俺が勝てないように、台を遠隔操作してるってわけだ。絶対にそうだ。そうに決まってる。

ポケットの携帯が震える。長い。着信か。誰から? どうせ永井だ。今はあいつと話してる場合じゃないんだが、流石にそろそろ出ないとまずいだろう。昨日から無視し続けてる。

台に煙草を置いて、店を出る。取材なんだから堂々と打ちながら話してもいいんだが、店内はやかまし過ぎて会話にならない。

「あ、雄一さん。お忙しいところすみません」

「取材中なんだ。手短に頼む」

「ああ、じゃあ、お手数ですけど、またご都合の良い時にお電話いただけますか?」

いや、それも面倒だ。

「何だよ? 別に今でもいい」

「そうですか。では来月分の原稿のことなんですけど」

「描ける奴が見つかったのか?」

「いえ、そうではないんですが」

「作画がいなきゃ俺が書いたって意味ねぇだろ」

「とぼけないでくださいよ」

「は?」

「原稿はもうお送りいただいたじゃないですか。最終話まで」

何のことだ?

「立つ鳥あとを濁さず、っていうんですかね。助かりました。恭子さん、自分の仕事を放り出してしまったわけじゃなかったんですね」

あいつ、勝手に最後まで描いてやがったのか! 俺に見せずに。

「雄一さん、最終話、感動しました。まさか先月分のアレが伏線になってたとは思いませんでしたよ」

「ああ、まぁな」

まずい。とにかく今は、話を合わせるしかない。

「で、恭子さん、どうして自殺なんか?」

「あ?」

知るか、そんなこと。

「ちゃんと雄一さんと話し合ったって遺書に書いてましたよ。雄一さん、恭子さんの遺作って承知の上で、最後までお書きになられたんですね」

おいおい、ふざけんなよ。聞いてねぇよ、そんなこと。

「昔から芸術家の自殺って多いですよね。僕のような凡人には理解できない感覚なんですが、僕は一応お二人の担当ですから、知っておきたいんです。どうして恭子さんは自らお命を絶たれたんですか?」

だから、知らねぇって。

「他人の事情に踏み込み過ぎだろ」

「すみません。でも、遺書には、雄一さんに訊けば教えてくださると」

「……気が変わったんだ。教える気はねぇ」

「お願いします」

「しつけぇぞ。そんなこと知ってどうしようっていうんだ」

「わかりました。申し訳ありません、雄一さんのお気持ちも考えずに」

畜生、あのアマ、俺をハメやがって。

「……ああ、そうだ。それで、来月分の原稿のことなんですけど、三ページ目の真ん中のコマのエバンスの台詞、『ノームに訊けばわかる』ってこれ、『シルフに訊けばわかる』の間違いですよね?」

「おい、ちょっと待て。今手元にねぇんだ。確認のしようがねぇだろ」

「ほら、監獄の中で、アムリタの『どうしてあんなことしたの?』に返す台詞ですよ。明らかに誤植ですよね?」

「……えっと、ああ、そうだな。そこなら、そうだ」

「あれ、待ってください。あ、すいません! やっぱりこれ『ノーム』で合ってますね! て言うか、シルフは今、世界樹に登る修行の途中ですもんね。いやあ、何を勘違いしてたんだろ。すいません、失礼しました」

くそったれ、カマかけやがったのか。あのアマ、永井ともヤってたんだな。死ね、クソが。生きてたらブッ殺してやんのに。

「……お前、何のつもりだ」

「え?」

「お前も俺を馬鹿にしてんのか?」

「まぁ、そうですね」

殺す。こいつを殺す。

「今どこにいる」

「会社ですけど」

「そこで待ってろ」

「いいんですか? 取材中なのに」

「逃げても無駄だぞ。どこまでも追いかけるからな。捕まろうが死刑になろうが構わねぇ。てめぇだけはブッ殺す。俺の女に手ぇ出しやがって」

「僕と恭子さんが? やめてください。恭子さんに失礼です」

「せいぜい余裕こいてろ」

「僕を殺すんですか? それ、ちょっと待ってもらえません? 引き継ぎをしないといけませんから」

「引き継ぎ?」

「雄一さんは漫画の原作者でしょう? 担当者は必要じゃないですか。僕が死ぬなら、誰かに引き継いでもらわないと」

「いい加減黙らねぇと本当に殺すぞ」

「書いてるんですよね? 次回作」

次回……作。

「今もそれの取材中なんですよね? どんな感じですか?」

ああ、そうとも。これは取材だ。『銀玉の狩人』で漫画界に革命を起こすんだ。青臭いファンタジーなんか踏み潰してやる。

「できることなら次回作を拝読してから死にたいですね。僕、雄一さんの担当者ですけど、ファンでもありますから」

「お前俺を馬鹿にしてるって言ったじゃねぇか」

「正直に言います。軽蔑はしました。でも、『次』があるなら、何でもいいです。多分、天才ってそういうものですから」

わかってんじゃねぇか。そう、俺は天才だ。あの女が下手クソな絵で飯食えてたのは俺のおかげなんだ。

「次回作、書いてるんですよね?」

「ああ」

「なら、僕は雄一さんの味方です。恭子さんの遺書はファックスしておきます。内容知っておいた方がいいでしょう。お帰りになったらすぐご確認ください」

「わかった」

そして、電話は切れた。

永井は、使える。恭子とデキてたことは特別に見逃してやろう。

さてと、台に戻らねぇと。あんまり空けとくと店員に回収されちまう。

勝つんだ。俺が銀玉の狩人だ。掠め取ってやる、この世の上澄み。俺はプロなんだから、勝てるし、書ける。大丈夫だ。間違いない。

一日の勝ち負けなど、どうでもいい。長い目で見れば、確率は必ず収束する。つまり、勝てる。勝てるはずだ。今日負けたことは、別にいい。

とは言え、手持ちの現金は乏しくなった。店では飲めない。仕方ない。コンビニでロング缶のビールを二本買い、道すがら、飲む。

帰宅すると、ファックスが紙を吐き出していた。何だ? ああ、思い出した。永井が恭子の遺書を送るとか言ってたっけ。

雄一へ

私が死んでから二週間後に届くよう、永井さんに手紙を出しました。その中で、次のようなお願いをしました。

私が死んだ後、ブログも、動画も公開されず、さらに雄一からも何も言ってこなかった場合、雄一本人に真相を確かめた上で、この手紙を転送してください、と。

私たちのコンビが崩壊していたことを示す証拠は、何もありません。まだあなたを信じていた私が、証拠が残らないよう、取り計らっていたからです。

ブログや動画など、真相を告発する手段も一応残しましたが、ああいうものはきっと潰されてしまうだろうと思っていました(ピンホールカメラのことも、宏美のあなたへの気持ちも、私は気付いていました)。だいいち、世間が信じてくれるかどうかもわかりませんでした。

けれど、実のところ、証拠も告発も必要なかったのです。何故なら、私がいなくなることで、あなたがもう書けないことは明らかになるからです。今までのことが公になろうとそうでなかろうと、「次」が書けなければ、あなたは漫画原作者として終わりです。

私を失って、あなたは自分一人ではもう何一つ生み出せないことを思い知るはずです。必ずそうなります。死後の成り行きに関わらず、私の目的はこの世を去った時点で果たされていたわけです。

他の方法もあったのかも知れません。少なくとも、私の読者たちには、絶対に私の真似なんかしないでほしいと思います。しかし、私は、自分の命を実弾として使うことに決めました。

あなたに殺意を抱いていました。その殺意が折れ、敗北して去るのではありません。殺意を込めて死ぬのです。

雄一さん、書けないでしょう? もう八つ当たりも、代わりに書かせることもできません。私はこの世にいないのですから。

あなたは書けないと、私は確信しています。それでも、もし素晴らしい次回作を書けたら、あなたの勝ちです。その時は、草葉の陰で、潔く敗北を認めます。

やってやる。馬鹿にしやがって。

俺は書ける。書けるんだ。お前の見込み違いだ。ざまあみろ。

書いてやる。見てろ。すげぇのを書いてやる。漫画の常識を覆してやる。

できないはずはない。俺は天才なんだから。『マステマ』は俺が書いた。あれは傑作だった。俺が天才だってことは既に証明されてる。そこらへんの有象無象どもとは違うんだ。

残念でした。恭子さん、あなたの死は無駄死にです。何故なら僕は書けちゃうからです。何が「実弾」だよ。気取ってんじゃねぇよ、アバズレが。

さぁ、書くぞ。書くぞ。書くぞ。俺は天才なんだ。書けるんだ。書ける――くそったれ、なんでだ! なんで書けねぇんだ。畜生、死ね。

(了)

殺意の死