(2018年完)TOKIの世界譚『視界の月夜』厄神編

厄神の少女ルルとTOKIの世界の使いらしい男、逢夜が何らかの原因で世界にあふれてしまった厄の究明をするSFが混ざるお話。

そしてルルは逢夜に恋をする。

逢夜に近づきつつ、電子化された世界のシステムエラーを見つける事ができるのか?

一話

湖に輝く月が鏡のように映っている。初夏の満月はなんだか怪しく輝いていた。

二人の青年が月を眺めながら湖畔に静かに押し寄せる水の音を聞いていた。

「俺は知らないよ。俺はただの歯科医で厄除けの神だ。今は厄神じゃないよ」

男の内、優しさが顔から出ている男が重い口を開いた。

「歯科医と視界か、ダジャレ言ってるんじゃねぇよ」

優しそうな男に並ぶように立っているもう一人の男、タカのように鋭い目を持つ男が不敵にほほ笑みながらつぶやいた。

「本当に何も知らないんだよ」

「俺が何者かお前はわかるか?」

鋭い目の男が湖畔の柵に腕を乗せ、もう一人の男を見据える。

「……TOKIの世界の使いだろう?」

「その通りだ。お前は他の神と違い、Kの事を知っているようだな」

男の目がさらに鋭くなり、優しそうな男に威圧をかけた。

「あんた達の事はほとんど知らないし、Kの事も知らない。それから今回の件は俺じゃない。何度も言っているだろう。しつこいぞ」

「そうかよ。まあ、いいや。疑って悪かったな」

タカのような男は優しそうな顔の男を一瞥するとその場から消えた。

その場に残された男が最後に見たのは輝く月に照らされた銀色の髪だった。

****

月は出ているが暗いはずの道、でも今は街灯がついていて明るい。最近の街は街灯がつき、どこへ歩くにも安心して歩ける。

その明るい夜道を一人の少女が焦った表情で走っていた。夜でもまあまあ車の通りが多い道を駆けていく。目指す場所は近くにあるスーパーである。

「タイムセール……タイムセール……」

少女は閉店間際のセールを狙っていた。

少女は赤いパーカーに短いズボンという格好でスーパーに駆けこんだ。そしてギリギリで野菜オンリーの半額のお弁当を買った。

「よし……。今日も危なかった……」

少女はほっとした顔でスーパーを出て、お弁当の入っている袋を大事そうに抱え、家への道を足早に進んだ。

……お腹すいたし、ちょっと暗いけど裏道使おうっと。

少女は道をショートカットするため、人通りがほとんどない暗い道に足を踏み入れた。

その途中、変な男に出くわした。

銀髪のタカのように鋭い目をした男だった。そしてその男はなぜか着物を着ていた。

……やだ。こわい……変な男の人がいる……。どうしよう……。

少女は裏道を使った事を後悔した。

「おい。お前、厄神だな? ちょっと聞きてぇ事がある」

銀髪の男は鋭い目に鋭い声で少女を呼び止めた。

「ご、ごめんなさい。私急いているんで……」

少女は震える声で精一杯の言葉を発した。

「ああ、大丈夫だぜ。怯えんな。何もしねぇよ。俺の名は逢夜(おうや)、望月逢夜(もちづきおうや)だ。お前の名は?」

銀髪の男、逢夜はなるだけ表情を和らげて少女に話しかけてきた。

少女は震えながら名を名乗った。

「え、えーと……ルル」

「そうか。ルルって言うんだな。まったく、さっきの歯医者の男もそうだが厄神はこうやって人に溶け込んで生活してんのか?」

逢夜は呆れた顔で戸惑っているルルを見つめる。

「え……あの……なんで私が厄神だってわかったの?」

「そりゃあ、わかるぜ。神力でな」

逢夜は近くの電信柱に背中をつけると軽く笑った。

この少女、ルルは人間ではない。昔からこの世界に存在している神々の内の厄神である。通常、神は人間の目に映らないが彼女はなぜか人間の目に映る神のようだ。故に人間と同じ生活をしているらしい。

「じゃ、じゃあ、あなたも神なのね?」

「いんや、俺は神じゃねぇ。そうだなあ……俺は神の管理をしてるって感じか? んん……そりゃあちょっと言いすぎか」

ルルの質問に逢夜は少し言葉を濁して答えた。

「は、はあ……ま、まあとりあえず、人間ではないって事?」

「人間だった……が正解だぜ。今は魂でもなく人間でもなく神でもない。この世界の神や魂は電子化されたデータなんだろう? 俺は何者でもないというデータを持っているってだけだ。ちょっと訳ありでな」

「は、はあ……」

友好的に答えてきた逢夜にルルはその場で固まりながら辛うじて返事をした。

話の内容はほとんどわからなかった。

沈黙になるのを防ごうとルルが話す事を考えている最中、何か黒いものが落ちてきた。

「ん?」

刹那、逢夜の瞳が鋭く動いた。

突然、逢夜は走り出し、目にも映らない速さでルルを抱き上げた。

「きゃあ! 何?」

「出やがったな……」

逢夜はルルを抱きながら軽く笑った。

ルルが逢夜と同じ方向に目を向けた。先程、ルルがいた場所に沢山の黒い塵のようなものが何かの形に変形しながら集まっていた。

「なっ……何あれ……」

「……厄だ」

目を見開いて驚いているルルに逢夜は静かに答えた。

「や、厄? そんなのこんなにたくさんあっちゃダメなんじゃ……」

「そうだ。あれは最近、突然に現世である壱(いち)の世界に現れるんだ。原因は不明だ。俺は今、それを調べている。とりあえず、あれは危険だ。俺が消すから待ってろ」

逢夜はルルを優しくその場に下ろすと黒い塵の塊に八方手裏剣を投げつけた。

「あ、あれ、塵だけど……手裏剣投げるの? ……なんか塵が固まってすごい動いている!こわいよ! 助けて!」

「喚くな。黙ってろ。俺はうるせぇ女が嫌いなんだ」

逢夜はルルに鋭く声を発すると黒い塊にクナイを五本ほど投げた。

「……世界のシステムを書き換える……『消えろ』」

逢夜がそう一言発すると、円形に地面に刺さったクナイと黒い塊に取り込まれた手裏剣から電子数字が現れた。

「コード……0240。二時四十分か。やはり全部二時台だな……。丑三つ時か」

逢夜が手を前にかざすと黒い塊は電子数字となり砕け散った。

「へ……。き、消えた……。な、何なの……?」

ルルは目の前で起きた事の何一つとしてわからなかった。

「……。あの厄は現世に生きる人間には見えねぇから存在を知られる事はねぇが……万が一、この世を生きる人間達にあれが襲いかかったらけっこうまずいことになる」

逢夜はため息をつきながらルルに言った。

「た、確かに……あんなにたくさんの厄が人についたらと思うとゾッとするね……」

ルルは顔を強張らせ、逢夜を仰いだ。

「そういうわけだ。で、ルルに聞きてぇ事がある」

「な、何?」

「あんたの知っている厄神で神力が高そうな神の居場所を知りたい」

逢夜に問われ、ルルは唸りながら考えた。

そして一神の名を口にした。

「天御柱神(あまのみはしらのかみ)……かな。場所は知らないけど私の家にある厄神マップに居所が書いてあるかもしれない」

「なんだ? その厄神マップってのは?」

「高天原から支給されたんだけど、地図帳みたいな本でね、その本に登録されている厄神はリアルタイムで場所の把握ができるんだよ。だけど、検索がめんどくさくてあんなの物好きしか見ない」

ルルは逢夜に丁寧に説明した。

「なるほどな。その天御柱神って名前の神はけっこう簡単に見つかんのか?」

逢夜はさらに質問を重ねる。

「簡単も何もその神が厄神の頂点。検索したら一発で出てくると思うよ」

「悪いがその神を探してもらえねぇか?」

「え? い、いいけど……厄神マップはうちにあって……その……」

ルルは逢夜の言葉に少し詰まった。

「……ああ、大丈夫だ。なんもしねぇから家に入れてくれ」

ルルの戸惑いが知らない男を家に上げる事だと気が付いた逢夜は安心させるため優しくほほ笑んだ。

逢夜の笑顔にルルはまだ会って間もないというのに胸が高鳴っていた。

……この人……笑顔がかわいい……。何かしら……この気持ち……。

ぼうっとしていると逢夜の心配そうな声が耳に入ってきた。

「お、おい……大丈夫か? やっぱ見ず知らずの男を家に入れんのは怖ええよな。すまねえ」

「え? いや……別に……。こ、こっちだよ」

ルルはなぜだか逢夜に家への道案内をしていた。

「いいのかよ? 俺、ろくでもねえ男かもしれねぇぞ」

「……性格に問題がある男の人はそういう事を言わないよ」

「あー、そう」

ルルの一言で逢夜はほっと胸を撫でおろした。

ルルが先導し、家に行くための裏道を歩き始めた。逢夜は黙って後ろをついてきた。

「あ、あのう……」

「なんだ? やっぱり嫌か?」

「ううん、そうじゃなくて逢夜さんは……」

「逢夜でいいぜ。で?」

逢夜はルルに一言言うと再び聞く態勢に入った。

「お、逢夜は忍者とか……そういうのなの? さっき、クナイとか手裏剣とか使ってたじゃない?」

ルルの質問に逢夜は軽く笑うと「まあな」とつぶやいた。

「忍者だったんだ……。すごいね! はじめて見たよ」

逢夜の答えを聞いてルルは突然、目を輝かせた。

「忍ってな、そんなにいいもんじゃないんだぜ」

逢夜の顔が少し切なげに揺れた。

「そ、そうなの?」

「ああ。俺は……暗殺だろうが諜報だろうがなんでもやっていた。今はちげぇぞ? ……当時は色んなもんに縛られてて逃げたくても逃げられなかった。忍の仕事が嫌で忍の里から逃げた妹を無情にも殺せる男だったんだ。俺は」

「……っ」

逢夜の言葉でルルの顔から笑顔が消えた。

「……今は弐(に)の世界……俺達は視界(しかい)って呼んでるんだが……えーと、現世だと心の世界とか呼んでおくか。心の世界には霊が住んでいるんだ。俺はその霊が住む世界で姉と弟と今は仲良く暮らしているぜ。妹は……わからない。妹を殺した時はそれがトラウマになっちまってな……だれかれの娘を殺す仕事を頼まれた時、何度も吐いちまったよ」

「な、なんかごめんなさい。……漫画とかだとなんだか楽しそうだったから……色々と誤解してた。……悲しい顔をしないで……。ちゃんと厄神について調べるから」

逢夜が嘘偽りのないとても悲しい顔をしていたのでルルは慌てて言葉を付け加えた。

「わりぃな。ちょっと暗ぇ顔になっちまった。今しがた会ったばっかのあんたに気を使わせちまってすまねぇな」

「い、いいの。こっちこそごめんね。……あ、あそこのアパートが私の家なの」

ルルは小さくあやまると暗い路地を抜けた先を指差した。

知らない内に丘を登っていたようで丘の上に景色が見渡せるアパートが建っていた。

「ふーん」

逢夜はなんだか不思議そうな顔で二階くらいしかないアパートを見上げた。

「この辺は丘の上にある住宅街なの。静かでいいところなんだよ」

「ほお……。現世はこんなにも住宅が変わったのか。視界(しかい)内ではどっかの人間の心の世界でよく見る建物だが、本当にあるんだな。驚いたぜ」

「え……?」

逢夜は場所に驚いていたのではなく、建物自体に驚いていたようだ。

「あ、いや、何でもねぇ」

「そ、そう?」

ルルは特に気にせずにアパートの一階の端っこのドアにカギを差した。

そしてドアを開けて恐る恐る逢夜を案内した。

「そんなビビんなって……。何もしねぇって言ってんだろ」

「い、いや……その……汚いから……」

「物が多いだけで大して汚れてねぇじゃねぇか。気にすんなよ。まあ、そこに散乱している洗濯物はタンスか何かに入れた方がいいとは思うけどな」

逢夜は部屋を見回してほほ笑んだ。しかし、ルルはまたも戸惑った。

「あ、あのぅ……まだ電気つけていないから真っ暗だと思うんだけど……み、見えるの?」

まだ部屋の電気をつけていないのだが逢夜が的確に物の場所を把握しているのでルルは目を丸くしつつ、逢夜を仰いだ。

「夜には慣れているからな。暗闇は基本なんともないぜ。目を瞑っていても物の場所は把握できる。ただ、何かはわからないけどな。目が使えるんなら明るかろうが暗かろうが関係ねぇよ」

「す、すごいね……」

逢夜の発言に驚きつつ、ルルは手探りでスイッチを押した。電気がつき、部屋がはっきりとわかるようになるとルルは頬を赤くしてうつむいた。

「や、やっぱり汚い……」

「だから大丈夫だって。それよりも厄神マップとやらを出してくれ」

「う、うん」

逢夜に急かされルルは慌てて厄神マップを探し始めた。

「あれー……どこいったかな……。あ、あった!」

ルルが高く積まれている本の下の方を引っ張った。

「お、おい……あぶねーぞ!」

逢夜が声を上げたのと上に積まれた本が落下してくるのが同じくらいだった。

「や、やばっ!」

ルルは咄嗟に目を瞑った。重たい本が床に落ちる大きな音が響く。

「ひぃいい!」

「おい。うるせー」

ふとルルの間近で逢夜の声がした。ルルがビクビクしながら目を開けると逢夜の顔がすぐ近くにあった。ルルはなぜか逢夜にお姫様ダッコをされている状態だった。

「あっ……」

「間に合って良かったぜ。あれが当たってたら痛ぇじゃすまねぇぞ」

逢夜はルルを抱きながら床にバラバラに落ちている重そうな本の束を指差した。

「た、助けてくれたの……? あ、ありがと……」

「俺が急かしちまったからな……。ゆっくりでいいからお願いな」

逢夜の優しいほほ笑みと低く深みのある声にルルの胸がまた激しく高鳴った。

……やだ……ドキドキする……。どうしちゃったの? 私。

なぜだか火照っている頬を覚ますように両手を顔に当てた。

「大丈夫かよ?」

「だ、大丈夫。大丈夫だから……」

逢夜はルルをそっと下した。ルルは動揺しながら厄神マップと書かれている地図帳を震える手で持ち上げた。

「あ、あの……これ……」

ルルは頬を真っ赤に染めながら厄神マップを開いた。

「お、おう……ほんとに大丈夫か? ルル……」

「だい……大丈夫!」

逢夜に「ルル」と名前を呼ばれるのもルルを上気させていた。

ルルは会って間もない逢夜を完全に意識してしまった。それに気づかないようにごまかすようにルルは説明口調で話し始めた。

「え、えっと、天御柱神は今、百二十ページ辺りにいるみたい。だから……海辺近くの運命神が祭られている神社のとこに……」

ルルが地図帳のページを開き、天御柱神と書いてある文字をタップした。

すると本が電子媒体に変わり、追跡システムのような細やかな地図が現れ、ターゲットが赤の点滅となった。

「すげぇな……。なるほど、天導神(あめのみちびきのかみ)の神社だな。助かったぜ。じゃあ、俺は今すぐ向かう。ありがとな! 迷惑かけた」

逢夜は軽くほほ笑むとルルに背を向け歩き出した。

その時、ルルにこんな感情が生まれた。

……こ、このまま出て行っちゃったら二度と会えないかもしれない……。

「ま、待って……」

気が付いたら逢夜の腕を掴んでいた。

「ん? どうした?」

「い、行かないで……」

ルルはなんだか泣きそうになっていた。理由はわからない。

「行かないでって……一体どうしたんだよ?」

「ち、違った。一緒に行く。うん、一緒に行くよ!」

戸惑っている逢夜をルルは必死に引き留めた。

「一緒に行くって……俺に付き合う必要ねぇぜ? 女に夜道を歩かせたくねぇし……」

「いいから! お願いだから!」

ルルのお願いはどんどん強くなっていく。逢夜はルルが突然、どうしてこんなに積極的になったのかよくわからなかったがなんだか放っておけなかった。

「……そ、そうだな……。今から厄神の元締めに会いに行っても非礼か。よし。明日向かう事にするぜ。あんたが嫌だって言うならやめるが……これも何かの縁だ。今夜、泊まらせてもらってもいいか?」

逢夜がルルに困惑した顔を向けたまま、尋ねた。

「うん! いいよ! 泊まってって! それで明日、一緒に連れてってね」

ルルは泣きそうな顔から一転、輝かしい笑みを浮かべて元気に答えた。

「一体、何があったんだよ? あんた……」

「わ、わかんないけど一緒にいたいの……」

逢夜とルルはお互い首を傾げた。

二話

ルルは鳥の鳴き声で目覚めた。

「ん……あれ?」

ルルは寝ぼけた顔で起き上がると窓から外を眺めた。外は明るく、日差しが暑いくらいに部屋に入ってきている。

「……あれ? 私、いつ寝ちゃったのかな……」

ルルは知らぬ間に布団の上にいた。ルルは唸った。

「ていうか……昨日、家帰ってきて……それから……」

昨夜、布団を敷いて眠った事さえ思い出せない。

しばらく茫然としていたが、昨夜逢夜を家に上げた事を思い出し、慌てて立ち上がった。

「そ、そうだ! 逢夜はどこ?」

「でけぇ声出すな。ここにいるぜ」

ルルが叫んだ刹那、すぐ近くで逢夜の声がした。

ルルが声の聞こえた方を向くと、逢夜が何かしらの本を読んでいるのが目に入った。

その本は連なって置いてあった本達の一冊でほとんど高天原産の本だった。ルルは内容のほとんどが理解できず、本を高天原からもらったまま、読むことなくこうやって部屋の片隅に積んでいた。

高天原産の本は皆、現世の紙の本とは違い、人間の目には映らない数字の塊で形を保っている夢幻本だった。

「それ……私の本……」

ルルは逢夜がいた事にホッと胸を撫でおろすと小さくつぶやいた。

「ああ。ちょっと借りて読んだ。俺は視界(しかい)では寝られるが現世じゃ寝られねぇからな。暇だったんだ。それから、あんたはよく寝てたな」

「そ、そうだ。私、なんで寝ちゃったの? 寝た記憶がないの」

逢夜に言われて思い出したルルは不安げに逢夜を仰いだ。

「あんたは昨日、俺を呼び止めた後、散らばってた洗濯物に足を引っかけて盛大に転んだんだぜ。それから気を失っちまったから慌てて損傷がないか見て、軽く処置をして様子見ながら布団敷いて寝かせたんだ。見た所、元気そうだな。良かったぜ」

「え……?」

ルルは目を丸くして逢夜を見た後すぐに、だんだんと鈍い痛みが後頭部に広がっていくのを感じた。

そっと頭に手をやるとタンコブができていた。そして枕を見るとまだ新しい氷水が袋に入って置いてあった。

「あ……もしかして……夜中ずっと氷水変えてくれてたの?」

「ああ、そうだよ。わりぃな……。冷蔵庫にあった氷、昨日でほとんど使っちまった。でもよく考えたら、氷枕変えるのは熱だよな?」

ルルは逢夜の優しさにとても感動した。

……昨日会ったばっかりで勝手に行かないでって引き留めて、勝手に自分でこけて彼に介護させてたの? 私……。

「ご、ごめんなさい。それとありがとう!」

ルルはまた胸が高鳴ってくるのを感じた。

「いいぜ。頼むから落ち着いて一つ一つの動作をしてくれ。俺、あんたから目が離せなくなるだろ。あ、変な意味じゃねぇぜ」

「う、うん……。わかってるよ……。これからは気を付けるね」

「そうだぜ。頼むぜ……。あんたが昼まで寝てるから天御柱神(あめのみはしらのかみ)がいる神社に着くのは夕方になっちまうぜ。天御柱のいる位置は今のところ変わってない」

「ご、ごめんなさい……」

ルルはしゅんと肩を落としたが逢夜は別に不機嫌な態度をとっているわけではなかった。

「あ、それから、洗濯物、たたんどいたぜ」

逢夜は優しい笑みをルルに向けた。

昨夜、散らばっていた洗濯物は丁寧に端の方にたたまれて置いてあった。

「な、なんかごめんなさい。本当に……」

「いいよ。俺も勝手にたたんじまったしな。んじゃ、飯食ってから行くか。お前、腹減ってんだろ。昨日買ってたその弁当でも食え。待っててやるから」

「あ、ありがとう……」

ルルは辛うじて返事をすると近くの小さな机に置いてある野菜弁当を開けながらなんだか申し訳ない気持ちになった。

自分の勝手で彼に迷惑をかけている……ふつうだったらイライラするかもしれない。でも彼はまったくそういうそぶりを見せない。

……優しい人なんだね……。

ルルは少しでも迷惑がかからないように弁当を高速で平らげた。

咀嚼しながら逢夜を一瞥する。逢夜はまた本に目を落としていた。

……本が好きなのかな……? そ、それから洗濯物に下着がなくて良かった……。

ルルは顔を赤らめながら野菜弁当を飲み込んだ。

「お、オッケー! 食べた!」

「ん? はええな。そんなに早食いしないでもいいんだがな。現地に着くのが夕方になるのは変わらねぇが、この本におもしれぇ事が書いてあったぜ。ちょっと見てくれ」

逢夜がルルの早食いに驚きつつ、読んでいた本を見せてきた。

「え?」

「ほら、この世界に通っている電車ってのがあるだろ? それの神用の電車があるんだとよ。俺にはよくわからなかったんだが、東京メトロ千代田線とかいう地下鉄の表参道という駅から通っているそうだぜ。現世に存在してるあんたならわかるだろ?」

「東京メトロ千代田線の表参道駅は知っているけど、神用の電車はちょっとわからない」

頭を抱えているルルを眺めながら逢夜は小さく頷いた。

「そうか。ま、とりあえずこれを使ってみたい。これを使うと人間が使う電車よりも早く着くと書かれているんだ」

「へ、へえ……。い、いいよ。表参道駅ならよく通るから行けるよ」

ルルはそんなことが書いてあったのかと感心しつつ、少しでも逢夜の力になれるように表参道駅に案内することに決めた。

「助かるぜ。んじゃ、よろしくな」

逢夜は本を閉じて大きく伸びをするとルルを見て再びほほ笑んだ。

ルルはまた逢夜の笑顔で胸が高鳴っていくのを感じていた。

ルルと逢夜は表参道駅に行くために新百合ヶ丘駅から小田急線に乗っていた。逢夜は視界(夢幻、霊魂の世界)から来た幽霊なため人間の目には映らないので切符も買わずに改札を抜けた。

逢夜は電車に感動し「これが電車か」と外の景色を楽しんでいた。ルルは人間の目に見える神なのでとりあえず、静かにしていた。

小田急線を降りて乗り換え、地下鉄東京メトロ千代田線の表参道の駅で降りた。

地下鉄特有の風が通り抜けていき、千代田線は次の駅へと向かって行った。

ルルは去っていく電車を見つめながら息を吐いた。

「ふう……ついた。そういえば……逢夜はどうして天御柱神(あめのみはしらのかみ)に会いたいの?」

「おい……。今更その質問かよ……。まあ、いい。昨夜のあの黒い塵は厄だと説明したよな? ……厄なら厄神の元締めに問いただした方が手っ取り早いだろ? 簡単な理由だ。後はもしかしたらその神が不当に厄をばらまいているのかもしれねぇしな」

逢夜の言葉にルルがすぐさま声を上げた。

「みー君がそんな事するわけないよ」

「……みー君?」

ルルの発言に逢夜は首を傾げた。

「あ、えーと……彼は天御柱神(あめのみはしらのかみ)だから皆みー君って呼んでいるんだよ。みー君は絶対に厄をばらまいたりはしないよ。そもそも、それは本当に厄なの? なんで目に見えるの?」

ルルは逢夜を訝しげに見た。

「あれが厄なのは間違いねぇ。昨日も言ったがあの塵は人間の目には映ってねぇんだ。俺達と神だけに見える。そんな厄もかなり特殊だが厄なもんは厄だ。俺も実際よくわからねぇ。だからそのみー君とやらに聞き出すんだ。疑っているのは万が一だぜ」

「そ、そっか……。じゃあやっぱり早く天御柱神、みー君に会わないとね」

ルルは大きく頷いたが神々が利用するという電車がどこにあるのか知らない事に気が付いた。

「あ……こっからどうすればいいの?」

「とりあえず、階段をのぼって霊的空間を探そうぜ。あの本に人間が使っている線路じゃないって書いてあったからな」

逢夜は戸惑っているルルを連れて階段をのぼり始めた。

その階段の途中、外の光が見えてきた辺りで不自然な空間があった。

壁にぽっかりと穴が空いているような感じだ。

「逢夜……ここ……」

「ああ、おそらくこの奥だな」

霊的空間は人間には見えない。不自然な穴が空いているのに人々は何事もなかったかのように通り過ぎていく。

逢夜とルルはとりあえず辺りを見回してから中へと入った。

中は電車のホームのようになっていたが線路がなかった。

そのホームには様々な神々がいた。

「ほお……。本当に神専用の電車があるとはな」

逢夜が感心していると電車とは似ても似つかないものが飛んできた。

「ん?」

逢夜とルルは目を見張った。ホームに現れたのは電車ではなく、小さな窓付きの駕籠を引いている複数羽の鶴だった。一羽に一つの駕籠を引いている。

「鶴だ……」

しばらく茫然と見つめていると待機していた神々が次々と鶴が引いている駕籠に入って行った。そしてそのまま、鶴は低空飛行し、駕籠を引っ張り高速で進んでいった。

駕籠は電車のように動き出し、あっという間にルル達の前から消えた。

「鶴っていうと……神々の使い……だったよな?」

逢夜が頭を抱えつつ、ルルに目を向ける。

「う、うん。鶴は普通に呼べばどこだって来るけど……移動したいなら駕籠付きの鶴を呼べばいいだけで……。どこでも呼べるよ? ここに来なくても……」

「ふーん……。ああ、そうか……わかったぜ。ここは目的地にお忍びで行きてぇ時に使う場所だ。外で鶴を呼んだら普通に他の神々にバレるからな」

逢夜が納得した顔で頷いた。

「ま、まあ、そうなのかな……。一応、ここまで来ちゃったし、乗る?」

「そうするか」

逢夜とルルはとりあえずホームで鶴を待ってみる事にした。

すると、しばらくして一羽の鶴が駕籠を引きながら飛んできた。

「お、来たぜ」

「よよい! 行き先を提示してくださいよい!」

ルル達の前に止まった鶴が変な抑揚をつけながら話しかけてきた。

「え、えーと……天御柱神(あめのみはしらのかみ)がいるっていう運命神の神社まで」

ルルが行き先を思い出しながら言う。

「よよい。運命神ってーと……天導神(あめのみちびきのかみ)の神社ッつー事でいいんかい?」

鶴は羽をパタパタとさせながら駕籠の中へ入るよう促した。

「う、うん。それで」

ルルと逢夜は鶴に促され駕籠の中へと入った。駕籠の中は意外に広く、電車のボックス席の一角のような感じだった。

「あんた達も雀荘かい? 運命神に色々握られて冷や冷やするんがハマるんかいね?」

席に座ったルル達に鶴は楽観的に話しかけてきた。

「え? 雀荘? 違うよ。そんなギャンブルしに行かないよ! え? じゃあ、何? みー君は麻雀やりに運命神の神社に行ってたわけ?」

「いんやあ、そりゃあわからん。だがやつがれが天御柱神を乗せたよい!」

「えー!」

鶴の一言にルルは驚いて叫んだ。

「ルル、うるせぇ。……おい、鶴、さっさと行ってくれ」

「わかったよい」

逢夜の一声で鶴が動き始めた。

駕籠がふわりと浮き、スピーディに進み始める。乗り心地は電車のような飛行機のような不思議な感じだ。

「逢夜、みー君はこれに乗って運命神の神社まで行ったんだよ! つまりお忍び。なんか怪しいと思わない?」

ルルが顎に手を当てて考えるポーズをとった。

「そんなの、遊びに行くのを誰かに見られたくなかったってのもあるじゃねぇか。あんた、さっきと言っている事逆だぜ。天御柱神の事、疑ってんじゃねぇか」

逢夜はため息をつきながら背もたれにもたれかかった。

「そ、そんな事ないよ! で、でもちょっと怪しいなって思っただけで……!」

「わーったよ。そんなムキになんな。ちょっとからかっただけだぜ」

逢夜は軽く笑うとルルの額をちょんと突いた。

「……!」

ルルは顔を真っ赤にして逢夜の隣で身を縮めた。

「まだ着かねぇからしばらく寝てな」

「さっきまで寝てたもん……。寝られるわけないじゃん」

逢夜の言葉にルルは小さくつぶやいた。

しかし、その数分後、ルルは深い眠りに落ちていた。

しばらくして頭の中に逢夜の声が響いた。

「……ん?」

ルルはゆっくりと目を開けた。なぜかやたらと視界が低い。

先程から誰かの手がルルの頭をそっと撫でている。

「ん⁉」

ルルはぼうっとしていた頭から一転、状況を理解し、勢いよく顔を上げた。

「お、やっと起きたか。そろそろ着くぜ」

顔を上げた先に逢夜がいた。

「私、寝ちゃったの?」

「ああ、ぐっすり眠ってたぜ。体勢が辛そうだったんで俺の太ももに頭乗せて横にしたんだ」

逢夜の言葉にルルの頬が赤く染まっていく。状況を思い浮かべ、あまりの恥ずかしさに飛び起きた。

「ひ……膝枕的な……」

「そうだな、特別サービスの膝枕だぜ。それからルルがなんだか子供っぽい笑みを浮かべて寝てたからよ、知らぬ間に頭撫でちまってたぜ……」

逢夜は楽しそうに笑っていたがルルは体中が火照ってくるのを感じていた。

「あ、う、うん。で、もう着いたの?」

ルルは無理やり話題を変えた。

「ああ、もうちょっとだと思うぜ」

「よよい! 着いたよい!」

逢夜の声と重なるように鶴の声が聞こえた。

駕籠は知らぬ間に地面についていた。駕籠についている小窓から外を見るときれいな海が広がっていた。さざ波とカモメか何かの鳥の鳴き声が外で聞こえる。時刻はわからないが夕日が海を橙色に染めていた。

「よし、じゃあ出んぞ!」

「う、うん。あれ……? 地下だったのにいつ外に出たんだろう?」

「そりゃあ、俺もわからねぇ。」

とりあえず逢夜とルルは駕籠から外へゆっくりと出た。砂浜に足をつけると潮風のいい香りがした。

「よよい! では」

「え? あ……」

鶴はルル達がお礼を言う前にさっさと海の彼方へと飛び去って行った。

「行っちゃった……」

「鶴も忙しいんだな……」

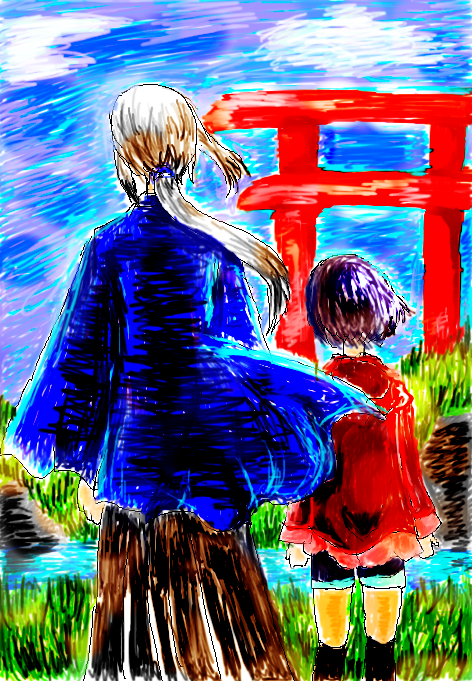

ルルと逢夜は戸惑いつつ、近くにある運命神の神社へと足を進めた。砂浜を抜けて一般道を挟んですぐに長い階段が山の奥へと続いていた。山の上の方に鳥居が見える。

「……あれかな?」

「……だな。だがその前に……」

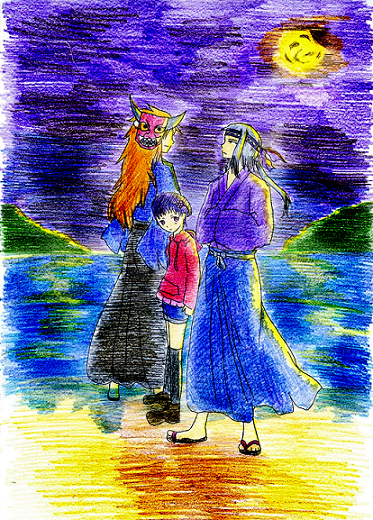

逢夜が階段を降りてきた男に目を向けた。男は橙の長い髪に鬼のお面のようなものを被っており青い着物に袴を身に着けていた。

「あっ! みー君だ!」

ルルは逢夜が見ている方向を見、叫んだ。

「あれが天御柱神(あめのみはしらのかみ)か。やっぱり、なんだか禍々しいぜ」

逢夜がため息交じりにつぶやいた時、天御柱神、みー君がこちらに気が付いた。

みー君は足を速めて階段を降り、立ち止まるとルルと逢夜を交互に見つめて首を傾げた。

「俺になんか用か?」

「ああ、あんたが天御柱神(あめのみはしらのかみ)か?」

逢夜の問いかけにみー君は「そうだが」と淡々と答えた。

「この世界に厄がありえねーくらいに湧き出てんのを知ってるか?」

「ああ、俺もそれを調べている。片方はルル、で、お前は誰だ?」

みー君は逢夜を訝しげに見た。

「俺はTOKIの世界のシステムに関与しているKの使いだぜ」

逢夜の返答にみー君は驚いていた。

「Kの使いだと? ……なるほど……なんだかわからないが、これは現世の神が何とかできる問題ではないと。お前らが関わってくるとなるとお前らに任せた方が良いって事だな」

みー君の言葉に逢夜は軽くほほ笑んだ。

「まあ、俺もまったくまだ掴めていないぜ。……それと、あんたは俺達の事、どれだけ知っている?」

逢夜の問いかけにみー君は首を横に振った。

「Kの使いについてはほとんど俺は知らない。Kについても俺は全くと言っていいほど知らない。できたら教えてほしいもんだ」

「それはできねぇな。俺自体もよく知らねぇんだよ。Kには会った事もねぇ。この現世に来たのだって他のKの使いから厄について調べてこいって言われただけだしな」

逢夜の言葉にみー君は何か考えるそぶりをしていたが、やがて口を開いた。

「……じゃあ、Kの使いもKに会った事がないってのか……。そうか。ふーん。ま、その話は今はいい。Kの使いだって言うお前にこの厄の件について俺が調べた事を教えてやろう。残念ながらあの厄の正体についてはよくわからんが……」

みー君は腕を組みながら続けた。

「ここの神社で昨夜、神々の麻雀大会が行われていたんだ。それに出ていたある神が面白い事を言っていた。……厄除けの神がいる歯科医院の近くで最近、頻繁に弐(夢幻、霊魂の世界)、視界(しかい)が開くんだと」

みー君の言葉を聞いた逢夜は目を見開いた。

「ああ? あの歯科医の厄除けの神の男んとこかよ……。くそっ! あいつ、やっぱなんか知ってやがったな。っち、最初に戻りやがった……」

逢夜は目を細め、鋭く言い放った。

三話

「で……? お前らはこれから俺の部下に会いに行くと?」

みー君は逢夜とルルを眺め、首を傾げた。

「あんたの部下なのか?」

逢夜は銀髪を揺らしながらみー君に鋭い視線をぶつけた。

「ああ。俺の部下だな。別に行くのは構わないがあいつは優しい男だ。厄を集める事なんてしないと思う。だいたい今は厄除けの神だからな」

みー君は橙の髪を手で流すと頭についていた赤い鬼の面をつけた。

「とりあえず、情報だけでも入手することにするぜ。関わっていなくてもあんたの発言じゃあ、一枚かんでるだろ」

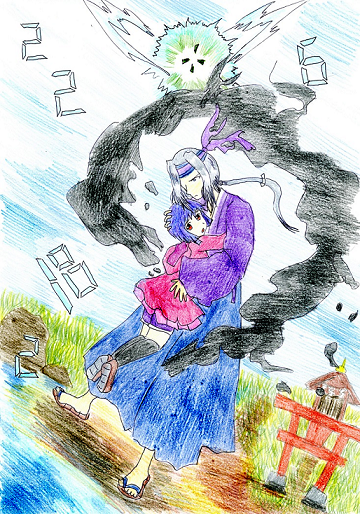

逢夜がため息をついた刹那、またも黒い塵のようなものが集まってきた。

「また出やがったか」

逢夜が舌打ちをした。

「おい! ありゃあなんだ?」

みー君は集まってくる黒い塵に戸惑いの声を上げた。

「お、逢夜……まさかあれ……」

逢夜の近くで縮こまっていたルルが逢夜の着物の袖を引っ張りながら怯えた声を上げた。

「……ああ、昨日のやつと同じ、厄だ」

逢夜の言葉にみー君が驚きの声をあげた。

「厄……こりゃあ本当にすごい量だな」

暗くなっていく海辺には現在人間はいない。黒い塵は徐々に集まり、ヘドロのようなものを形成していた。

「逢夜……なんか前と形が変わっているよ!」

ルルは震えながら逢夜の腕にしがみついた。

「だな……。今回は液体状になってやがる」

逢夜は素早くルルを抱き上げると飛び上がった。

「きゃあ!」

ルルが叫ぶのとヘドロが鞭のようにしなって襲ってくるのが同時だった。

「うるせぇ。騒ぐな」

「ご、ごめん……」

逢夜に鋭く叱られ、ルルはしゅんとしながらあやまった。

「俺は忍だから耳がいいんだ。耳元ででけぇ声出されると頭が痛くなる」

逢夜はルルに話しかけながらヘドロの鞭を避けていく。タッ、タッと規則正しく地面に足をつける音が響く。その後に砂を巻き上げながら太い鞭の重たい音が襲ってくる。先程まで塵のようだったのに今は伸ばしたゴムのようだ。

逢夜は同じく鞭を避けていたみー君の横に着地した。ヘドロと距離をとる。

「なんだありゃあ……厄が物体になってるなんて信じられないな……」

みー君は目を丸くしながらヘドロを眺めていた。

「ああ、普通じゃねぇんだよ。だから世界のシステムを管理しているKの使いがこうしてなんとかしようとしてるんじゃねぇか」

逢夜はルルをその場に下ろすと手から刀を出現させた。

「あんたはルルを守っててくれ。俺はあれの処理をする」

逢夜は刀をヘドロに向かって構えた。

「おい、お前、剣術ができるのか?」

「……そこそこ……だな。弟の更夜(こうや)には負けるが」

戸惑うみー君にそう言い放つと逢夜はすぐにその場から消えた。

みー君とルルが慌てて目で追うと逢夜は一瞬でヘドロのそばまで来ていた。刀で鞭を切り刻んでいく。

ある程度ヘドロに近づいたら刀を消し、代わりにクナイを手から出現させた。その後、逢夜は的確にクナイを等間隔で投げた。クナイは五芒星を描くようにヘドロを中心に砂浜に刺さった。

「コードは2030……また深夜二時のコードだ……。世界の管理プログラムにアクセス……『消えろ』」

逢夜が呪文のように言い放つとクナイから白い光が飛び出し、ヘドロを跡形もなく消した。

「……ふぅ……」

逢夜は深いため息をつきながらルル達の元へと戻ってきた。辺りは元の状態に戻り、静かに波が打ち寄せていた。

「すげぇな……。あれだけの厄がこんな簡単に消えちまうなら俺達、厄神、厄除けの神はいらないな」

みー君は戻ってきた逢夜に目を丸くしながらつぶやいた。

「いや、あんたの話だと頻繁に視界(霊魂、夢幻)の世界が開いたって言ってただろ。あの厄は視界から出てきたもののようだ。あんた達はこの現世の厄のコントロールが仕事だ。弐の世界……えーと視界は関係がない。つまり、あの厄は視界に住む俺ら、Kの使いが処理する厄という事だ」

逢夜はみー君にため息交じりに答えた。

みー君は何かを考えるそぶりを見せていたが目線を逢夜に戻し、再び口を開いた。

「……じゃあ、この件はお前に任せた方がいいって事だよな」

「ああ、そうしろよ」

みー君の問いかけに逢夜は小さく頷いた。

「そうか。じゃあ、俺は干渉しない。だが、何かあれば手伝うぞ。俺はこの辺にいるからな」

みー君はそう一言だけ言うと風となり消えていった。

「消えちまったか。さすが風だな」

逢夜はふうと息を吐くと隣で縮こまっていたルルに目線を合わせた。

「逢夜、こ、これからその歯科医院行く?」

ルルは不安げな顔で逢夜を見上げていた。

「ああ。そのつもりだ。ルルはどうする? 帰るか?」

「え? あ……わ、私も行く!」

ルルはまだ逢夜と離れたくなかったので意気込んで声を上げた。

月が出始めた海はとても静かでルルの声はかなり響いた。ルルは声が大きくなってしまった事を気にし、下を向くと「ごめん……」と小さくあやまった。

「ああ、今のは平気だ。……まったくしょうがねぇなァ……。いいぜ。一緒に行くか」

逢夜はため息交じり言うとルルの頭をそっと撫でた。

ルルは顔を真っ赤にし、ただただ、白い砂浜を見つめていた。

しばらくして「じゃあ、行くか」と逢夜が歩き出したのでルルも慌てて逢夜を追いかけた。

「あ、あの……場所は……」

ルルが逢夜を追いながら恐る恐る尋ねた。

「ああ、俺は一回、例の厄除け神に会いに行っているんだ。だから場所はわかるぜ。この近くだ。……あの男、自分は関与してないって言っていたんだが、思い切り関与してやがったな」

ルルの質問に逢夜は丁寧に答えた。

しばらく海沿いの道を歩き、田んぼが広がる道へと出る。現在は夜の八時過ぎ。あたりは真っ暗で街灯の一つもない。

逢夜は慣れているのかスイスイ歩いて行くがルルはこの真っ暗な道が少し怖かった。

田んぼ道を過ぎ、山道へ入るとルルの恐怖はとたんに膨れ上がった。少しの音にも、葉がかすれる音にも肩を震わせて飛び上がった。

前を歩く逢夜が震えているルルに気が付き、そっと手を握ってやった。

「怖いのか?」

逢夜が尋ねるとルルは心配かけまいと思ったのか首を横に振った。

「だ、大丈夫……。こ、怖くなんてない」

ルルが震える声でそう言った刹那、鳥の鳴き声が遠くで響いた。

「やっ!」

ルルはビクッと肩を震わせると小さく声を上げた。

「やっぱ、怖えんじゃねぇか。わかったよ。……ほら」

「……え?」

逢夜はルルを軽々と抱き上げると太い木の枝に重力を感じさせないような脚力で飛び乗る。そのまま木から木へと飛び移りながら疾風のごとく走り抜けた。

「これなら怖くねぇだろ」

「ひぃい! こ、これはこれで怖い!」

ルルは下を見ないようにしながら青い顔で逢夜の肩をぎゅっと掴んだ。

「……ほら、上を見てみろ」

「……え?」

逢夜に言われ、ルルはふと上を見上げた。逢夜は木々のかなり上の方を飛んでいた。

空には木々で隠れて見えなかった明るい月ときれいな星が輝いていた。

「あ……」

「ほら、明るいだろ。暗闇は人の心を恐怖に陥れる。ルルは神なのにずいぶんと人間臭いんだな」

逢夜はほほ笑みながらルルに言った。

「か、神だって人間と同じ心を持っているから。だって私達のような神は人間から作られたし……。あ、あの……ありがとう……逢夜」

ルルが顔を赤らめながら逢夜にお礼をした。

逢夜は軽く笑うと走るスピードをさらに上げた。まるで風のように逢夜は駆け、気が付くとルルは地面に足をつけていた。

「……着いたぜ」

「……あ、あれ?」

あまりの速さにルルは首を傾げた。いつの間にやら目的地に着いていた。逢夜がどうやって走ってきたのかもよくわからなかった。

目の前には小さな歯科医院が建っていた。周りは木々で囲まれており、少し先にスワンボートがある湖が見えた。

こんな山奥の歯科医院に果たして患者さんが来るのか疑問だったが歯科医院自体がきれいに手入れをされていたのでとりあえず、つぶれてはいないようだ。

医院兼自宅になっているらしい歯科医院は奥の方だけ明かりがついていた。おそらく奥が自宅なのだろう。診察はもう終わっている。

逢夜が裏の玄関の呼び鈴を押そうとした時、すぐに黒髪短髪の若い青年が出てきた。

「なんかの気配を感じると思ったら君か。また来たのかい? だから俺は何にも知らないって言ってるじゃないか」

厄除けの神らしい青年は逢夜を見て弱々しく声を発した。

「それはもう通じないぜ。あんたの歯科医院で頻繁に視界(夢幻、霊魂の世界)が開いてんだろ? なんか知ってやがるな」

逢夜の顔はルルが知っている優しい逢夜の顔ではなかった。厳しく鋭い声で青年を責め立てている。

「知らないってば……。ん? 君は……」

厄除けの神の青年院長は不安げな顔でこちらを見つめているルルに気が付いた。

「そうか……。君が来てしまったか……。ではもう隠せないな」

「……?」

院長の意味深な言葉を逢夜は顔には出さなかったが不思議に思った。

「ルルちゃん……だよね」

「……え? そ、そうだよ……。なんで知っているの?」

院長に名前を呼ばれ、ルルは驚いた。彼とは初対面だ。関わった事もない。

「……ルルちゃん、君はちょっとそこの湖でも眺めてて。俺はこの銀髪のお兄さんとお話をしないとならない」

院長は逢夜をちらりと見るとルルに優しくほほ笑んだ。

「……私はお話を聞いてはいけないの?」

「うん。できればね」

院長の瞳が赤く輝くのを見、ルルはビクッと震えると小さく頷いた。

「わ、わかった。そこの湖を眺めているね」

「ごめんね。今宵は月がきれいだからこの湖もきれいだよ」

「うん」

ルルは訝しげな顔のまま、湖の方面へと歩いて行った。

「で? どういう事だ?」

逢夜は鋭く院長を睨みつけると低い声で尋ねた。

「まず、順を追って説明するよ。……あの厄は弐(視界)の世界の厄だ。それは知ってるよね」

「ああ」

院長は逢夜の返答に頷くと続きを話し始めた。

「視界がなぜ俺の所で開くのか。それは俺が厄除けの神だからだ。視界でたまった厄が何らかの事象で外に出てくる時、俺に浄化させようとシステムが動くらしい。それで俺のところで視界から現世への扉が開く」

「……つまり、あんたが視界の扉を開け閉めしていたわけではないと」

「そういう事だよ。勝手に俺の元で視界が開くだけだ。それで視界の厄が現世に出てきても俺は現世の厄しか処理できない。視界から発生した厄は俺を通り過ぎて浄化されずにそのまま現世を浮遊していくってわけさ」

院長がため息交じりに逢夜に言い放った。

「それをなんで俺に言わなかったんだ。下手したらお前は罪に問われるぞ。世界のシステムKが動いてんだ。高天原の奴らが黙っちゃいねぇだろ」

逢夜が再び鋭い声を上げたので院長は肩をすくめると迷ったように話し始めた。

「……言えなかったんだよ……。言ったらなんで視界が開いて厄が飛び出してくるのかを説明しないといけないでしょ。君が『何らかの事象で……』で納得するわけないし」

「お前はその事象も知っているんだな」

「……ああ。知っている……。だけど言いたくない」

院長は暗い顔で下を向いた。

「言え。……この医院に住んでいるのはお前だけではないようだな。中に人間の女の気配がするぜ。嫁か?あと……ガキの気配も……」

逢夜の発言に院長の顔色が変わった。

「俺の家族には手を出すな……。手出しをすればKの使いであろうと許さない」

院長は赤い瞳で逢夜を睨みつける。

「馬鹿だな。お前の家族を傷つけようって考えじゃねぇよ。言わなけりゃあ、お前が家族を不幸にするんだぜ。お前は高天原へ連行され、罰を受けるだろう」

逢夜が諭すように院長に言った。院長は苦しそうな表情を浮かべながら「話す……」と小さい声でつぶやいた。

「原因はルルだ」

「……! なんだと」

突然の院長の発言で逢夜の目が一瞬見開かれた。

「あの子が厄神なのは君も知っているだろう?」

「ああ、知っているぜ」

「あの子は厄のコントロールができなくなった厄神なんだ。つまり……データが破損しているんだよ。神も人間もこの世に生きるものは眠る時に肉体からエネルギー体が離れて弐の世界……つまり視界(夢幻、霊魂の世界)に行く。そして自分で作りだした世界を周り、満足するとエネルギー体が肉体に……現世(壱の世界)に帰っていく。そういう仕組みだったよね?」

「……そうだぜ。それがどうしたんだよ?」

逢夜は腕を組みながら話の続きを待った。

「……ここまで言っても気が付かないの? あの子も寝ている時は視界(夢幻、霊魂の世界)に行くだろ。ルルが処理できなかった厄がルルが創り出した視界で膨れ上がるんだ。普通の厄神ならば現世に厄が多くなりだしたらプログラムが発動して自身の体で厄の取り込みをして、細かくエネルギーに変えて浄化させる。だけど、ルルの場合、取り込むことはできても処理ができない。つまり、取り込んだ厄は行き場を失ってルルの視界(夢幻、霊魂の世界)内に現れるんだよ。……えーとね、現世の厄を視界(夢幻、霊魂の世界)に送るというプログラムを彼女は自分を保たせるために勝手に作ってしまったって事。本神はきっと自覚していない。ルルが目覚めるとルルの視界(夢幻、霊魂の世界)内で浮遊していた厄がルルのエネルギー体と共に現世(壱の世界)に戻ってくる。ルルが創り出した視界を回ってきている厄なのでルルのイメージ通りの厄が現世に現れるわけだ」

「……なるほどな。システムのバグでデータの一部が破損をしてしまったルルのせいで実態(イメージ)を持つ厄が出てきたってわけか」

院長の説明に逢夜は複雑な表情を向けた。

「これを知ったら、君はルルを消去するだろう。あの子はまだ現世に現れてから十七年しか経っていないんだ。だから突然のシステムの破損だとはいえ、かわいそうで……」

「……そうとわかれば俺はルルを消去するしかない。世界のバランスを崩すわけにはいかねぇんだよ」

「君、辛そうな顔をしているね……」

院長は逢夜のはっきりとした表情を読み取り、目を伏せた。

「……いや、大丈夫だぜ。もう慣れてる。……お前はもう家に帰っていい。もう一度ルルのシステムの解析をしてお前の言った事が本当だとわかったら……消去する」

逢夜はそれだけ言うと湖を眺めているルルの背中をじっと見つめた。

……いままで厄を追う事に夢中でまさかこの子が原因だったとは知らなかったぜ。システムの解析をはじめからしていれば……情がないまま殺せたかもしれねぇのにな……。

逢夜はルルのシステム解析を開始した。逢夜の体から緑の電子数字が飛び、ぼうっとしているルルのまわりを廻る。この数字は逢夜にしかみえていないようだ。しばらく周りをまわっていた数字は緑色から突然赤色へと変わり、警告音と共に0200の数字を表示していた。

「……コード『0200』……。深夜二時……。システムエラーだな。丑三つ時にルルのエネルギー体(魂)は視界(夢幻、霊魂の世界)に入り、厄の処理ができないために改造コードの『現世の厄を視界に持ち込む』を実行して、目覚めてから視界内で増えた処理できない厄を現世に再び放出する……か。あいつの言ってた事は正しい」

逢夜は忍だった頃の冷酷な顔に戻ると手から小刀を出現させた。

……俺は忍だった頃は暗殺を生業にしていた。里を逃げた実の妹も容赦なく殺した……。

……だから問題はない。

……いや、俺はもう忍はやめたはずだ……。現世に生きていた時の事はもう関係ないはずだ……。だから……あの子を殺す必要は……。

逢夜はルルに近づきながら心が揺れていた。小さなルルの背中はどこか悲しそうで逢夜をかなり戸惑わせた。

そんな心の迷いがあってか逢夜の動きが鈍く、ルルに気が付かれた。

ルルは満面の笑みで逢夜を振り返った。

「あ! ……ねえ、見て逢夜、この湖、月が映るととてもきれいなの! ロマンチックだね」

ルルは嬉々とした声で逢夜を見つめた。逢夜は慌てて小刀を手から消した。

「え? あ……そ、そうかよ。た、確かにきれいだな……」

「あの……お話は終わったの? どうだった? 何かわかった?」

ルルはまったく自分の事がわかっていないようで無邪気に笑ったが逢夜の表情を見て顔を曇らせた。

「逢夜……? どうしたの? なんでそんなに辛そうな顔なの? ……ねえ、私も逢夜の手助けをしたいの。だから困った事があったら何でも言っていいよ。色々と助けてもらったし……」

ルルは心配そうに逢夜を見上げると逢夜の手を優しく握った。

「ね?」

「……あ……ああ」

逢夜は忍の本能を忘れ、何とも言えない顔でそっとルルの手を握り返した。

四話

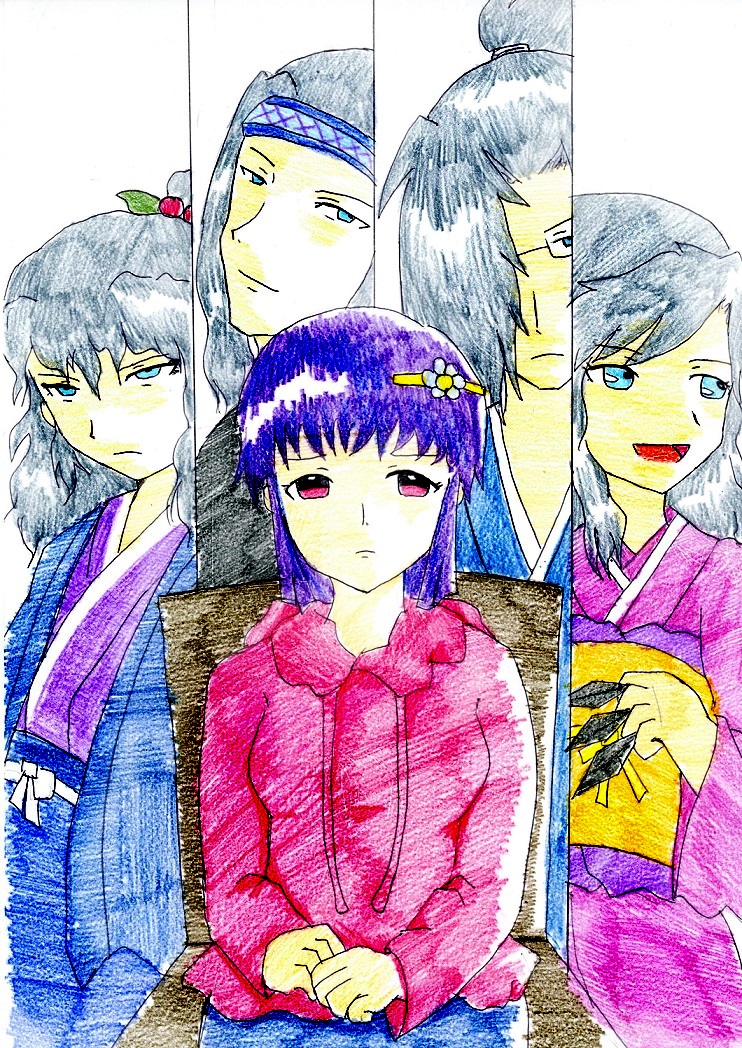

「……逢夜……どうした? 厄の原因はわかったのか?」

逢夜と同じ銀髪の少女が鋭い瞳を逢夜に向けていた。逢夜は和風の大きな家の一室で正座をし、少女を見つめた。

「千夜(せんや)お姉様……ま……まだ見つかっておりません……。申し訳ありません」

逢夜は銀髪の少女に丁寧に答えると頭を下げた。この銀髪の少女、千夜は子供のような身長しかないが年齢は逢夜よりも上だ。男として育てられたため、着物に袴と男装をしている。

歳が上といってももう霊体。今は無限霊魂の世界、弐(に)の世界、別名視界(しかい)で五百年近く生きている。生きているが宇宙空間内の人がイメージする世界に存在しているだけなので時間も実態も何もない。

「お兄様、どことなくお辛そうですが何かわたくしどもがお力になれることはございますか?」

銀髪の少女、千夜の隣に座っていた同じく銀髪の眼鏡をかけた青年が逢夜に向けて心配そうに声をかけていた。この青年は逢夜と双子のように似ていた。ただ、右目が見えないのか右半分を髪で覆っている。そして長い髪を後ろで大ざっぱにまとめていた。

生きていた頃は異端な望月家として忍の中では群を抜いていた一族である。修練、上下関係が非常に厳しく、何かミスを起こすと拷問めいた仕置きを受けなければならない。それでかなりの兄弟の確執が出ていた。

この闇を抱えた一族は死んで弐(夢幻霊魂の世界)に来てから和解し、弐(夢幻霊魂の世界)の時間を守る時神の世界で『Kの使い』として姉弟ともども仲良く暮らすようになった。

「更夜……俺、そんな辛そうな顔をしているように見えるか?」

「……はい」

逢夜の問いかけに更夜はすぐに答えた。

「……やっぱり家族には隠せないか……。……お姉様も聞いていただけますか……?」

「かまわん。聞く。私も力になりたい」

逢夜は千夜の言葉を聞き、再び頭を下げると迷ったように口を開いた。

「……実は厄の根源はもう見つけているのです。しかし、その根源が今年十七になったばかりの少女で……その少女は厄神なのですが……その……システムエラーのため消去しなくてはならない存在で……」

逢夜は姉弟の顔色を窺いながら逢夜らしからぬ切れのない声で小さく答えた。

「ふむ……。そういう事か。つまり、お前はその厄神の消去ができず、ここに戻ってきたわけか」

「申し訳ありません……」

千夜の鋭い声に逢夜は震える声で謝罪した。

「仕方あるまい。……もう私達は手を血で染める事はない。お前にも人間の心が戻ってきているようで私は嬉しい」

千夜は鋭い声とは裏腹、逢夜をとても心配しているようだった。その後、馬鹿丁寧な言葉遣いで更夜(こうや)が声を上げた。

「……お兄様のお気持ちはわかりました。わたくしがお兄様の立場でもその少女に手は上げられなかったと思います。別の方法でなんとかできるようわたくしも尽力致します」

逢夜の弟、更夜(こうや)は冷たい表情のままだったが本心は兄の逢夜の気持ちをくんでいた。

「……逢夜、この件は私達が頑張って他の道を探してみる。だからお前はその厄神の少女を監視していろ」

「はい。ありがとうございます。お姉様」

逢夜が千夜に深く頭を下げた。

「んん……」

太陽の光と鳥の鳴き声でルルは目を覚ました。

「……あれ? また私、知らない内に寝ちゃったの?」

ルルは寝ぼけ眼をこすりつつ辺りを見回した。机にキッチン、テレビと積まれている本……。

「ここ、私の家……」

ルルは自分の家で布団を敷いて眠っていたようだ。

「おかしいな……布団を敷いて眠った記憶がないんだけど……はっ! 逢夜は⁉」

「ここにいるぜ。昨日も同じ会話したよな」

ルルが逢夜を探し始めた時、すぐに近くで逢夜の声がした。よく見ると高く積まれた本に隠れるように逢夜が座っていた。手には本を持っている。

「逢夜、また本読んでいたの?」

「ああ。俺は本好きだからな」

ルルは立ち上がって大きく伸びをすると逢夜の方へ歩いて行った。

「何読んでいるの?」

「厄神の仕組みについてだ。もうちょっと厄の事を知ろうと思ってな」

「そ、そう……。……ね、ねえ? 私ってまた何かした?」

ルルが逢夜の顔色を窺いながら尋ねた。

「別に何もしてねぇよ。昨日行ったあの湖でお前がウトウトと眠そうだったんであの湖付近の歯科医院の厄除けの神に鶴を呼んでもらったんだ。鶴が引く駕籠の中でお前が気持ちよさそうに寝ちまったから起こさないようにそこの布団に寝かせたってわけだ」

逢夜は本を閉じると伸びをして立ち上がった。

「また私が迷惑かけたんだ……ごめん……」

「あやまるこたぁねぇよ。疲れてたんだろ」

ルルは申し訳なさそうに下を向いたが逢夜は全く気にしていないようだった。

「はあ……役に立ちたいって言ったけど何の役にも立ててないね。私……」

「いや、そんなことはねぇよ。この大量の本とルルのおかげでここまで調査が進んだ」

逢夜は軽くほほ笑むと眩しそうに太陽の光を手で遮った。

「逢夜は忍だから日の光とか苦手なの?」

「いや、別にそういうわけじゃねぇけど眩しいぜ。朝に起きるのはやっぱり普通なんだな。俺はいつも夜動いてたからなあ。ああ、朝飯とかどうする? あるもんで俺が作ろうか?」

逢夜が台所へ向かおうとしたのでルルは慌てて止めた。

「あ、じ、自分でやるから大丈夫! 逢夜はお腹すかないんだよね? じゃあ、私だけだから朝ごはんは自分でやるよ!」

「あー……ちょっと俺にやらせてくれ。現世の台所を使ってみたいんだ」

ルルが何かを言おうとしたが逢夜が止めた。そのまま逢夜は台所へと行き、何か料理を始めた。

……ルルに厄の原因について話すべきか……このまま言わないで裏で何とかするか……。

逢夜は考え事をしたいがために台所に立った。料理を作っている間に結論を出すつもりでいた。

弐の世界、視界(霊魂夢幻の世界)で現世の調理道具は扱った事があるので別に珍しいわけではなかった。

逢夜がサクサクと何かを料理しているのでルルは首を傾げた。

「お、逢夜……フライパンとか使い方わかるの? 逢夜が亡くなった時にはなかったと思うんだけど……。さ、サラダ油も……」

逢夜がフライパンに油をひきコンロに火をつけ、フライパンを温めている。ルルは逢夜が現世の調理器具を何一つ知らないだろうと思っていた。色々と聞いてくるかもしれないと構えていたが逢夜は何一つ聞いてこなかった。

逢夜はフライパンを温めている間、手際よくキャベツやニンジンなどの野菜を切った。

「……は、はやい……」

ルルは知らずの内に逢夜の横に立っていた。包丁さばきの早さに目を丸くしながらルルは逢夜の動きに見入っていた。

フライパンが温まってから野菜を入れて炒め始めた。どうやら野菜炒めを作っているようだ。

フライパンの動かし方も初めて器具を使う感じではないようにルルは思った。

「ね、ねえ……現世の調理器具、使った事があるの?」

「ん? あー……ちょっとな」

逢夜は味付けをしながら答えた。

フライパンが乗っているコンロの隣では味噌汁が出来上がっていた。

「う、うそ! お味噌汁……いつ作ったの⁉」

「……今だが?」

「……全然気づかなかった……」

ルルが茫然としていると炊飯器のメロディが聞こえてきた。

「ええ! ごはんまで炊けてる!」

「ああ、飯はお前が起きる一時間前にセットしておいたんだ。朝飯食うだろうと思ったからな。ちょうどいい時間で良かったぜ」

「な、なんかありがとう……。でも……ここまで完璧に現世の調理器具を知っているなんて驚いた……」

ルルが呆けている間、逢夜はサクッと洗い物をし、机に野菜炒めとごはん、味噌汁をよそっておいた。

「ほら、食え。ルルは人間に近しい神のようだから人間のように腹が減るんだろ? 味見もちゃんとしたからうまいと思うぜ」

逢夜はそう言うとルルが座る向かいの席に座った。

ルルはハッと我に返ると料理が並べられている側の椅子に座り、手を合わせて食べ始めた。

「い、いただきます! ……お、おいしい! なんでこんなにおいしいの? こんなおいしいの食べた事ないよー!」

ルルはあまりの感動にしくしくと涙をこぼした。

「こんなんで泣くほど喜ばれるとは思ってなかったぜ。……ルル……あんたは優しい奴だ……。そして幸せになるべき神だ……」

「……ん? なあに? いきなり」

逢夜の言葉にルルが不思議そうに逢夜を見上げた。

「言うか言わないか……さっきまで迷っていた……。これはお前のためだ。だから俺は言う事にした」

逢夜が一呼吸おいて再び口を開いた。

「驚くな。そして落ち込むな。いいな。……単刀直入に言うと厄の元凶はお前だ。お前はデータの一部が破損している神なんだ。お前は勝手に体の中でプログラムを改造し、自ら貯め込んだ厄を現世に放出している……。それがあの厄だ」

ルルの持っていた箸が音を立てて机に落ちた。

「……え……? 意味わかんないよ! わ、私……そんな事知らないよ! 本当だよ!」

ルルは顔色を青くして逢夜に必死で声を上げた。

「わかってるよ。……お前は無意識にやっているんだ。夜、寝ている時とか……な」

「……っ! わ、私の……せい……?」

ルルは恐怖で震えた。無意識に世界を汚している……と考えた時、ルルは申し訳ない気持ちと自分がこれからどうなってしまうのかという恐怖が混ざり合った。

「……どうしよう……私……どうすればいいの? 私が人間の厄を取り込もうと頑張った事はただの迷惑だったって事? じゃ、じゃあ……私が頑張っていた仕事は……。私の存在理由は……」

ルルは頭を抱えて泣き始めた。涙は先程の涙とは違う、重く悲しい涙だった。

「ルル……だから落ち込むなって言っただろ。その件について俺は同じKの使いの姉弟に助けを求めた。そして俺も……お前を全力で助けるつもりだ」

逢夜はルルを元気づけるために声をかけたがルルはすべてに気が付いていた。

「……そっか。だから逢夜はあの時辛そうな顔をしていたんだね。私はもうこの世界にいてはいけない存在だから……逢夜が私を……」

「……そのつもりだった事は認める。だが俺はルルを殺せなかった」

逢夜はすっと立ち上がるとルルのそばに寄った。ルルは逢夜を弱々しい瞳で見つめると小さくつぶやいた。

「……神は目的のために存在しているの……私には……今、その存在理由がない……。このまま人間に迷惑がかかるならいっその事……」

「そんな事言うんじゃねぇよ! 馬鹿! 俺の話聞いていたか? 俺達が何とかしてやるって言ってんだろ」

ルルの否定的な言葉に逢夜は鋭い声で言い放った。

「何とかできないかもしれないんでしょ……? その時は……逢夜が私を殺す? でも……逢夜なら……いいかな……」

顔を手で覆うようにして泣いているルルを逢夜は優しく抱きしめた。

「何とかする。だから落ち着け。何とかできなかったらまた何とかする方法を考えてやる。俺はお前に絶対手を上げない。何としても助けてみせる……。だから……安心しろ」

逢夜はルルをしっかりと抱きしめ、そっと頭を撫でた。

「私……死にたくないよぅ……」

ルルの体の震えはさらに強くなり、大人げなく逢夜にしがみつくと大声で泣いた。

逢夜はルルの泣き声の大きさを注意しなかった。ルルが落ち着くまで優しく頭を撫で続けた。

しばらくしてルルが落ち着いてきた。逢夜はそっとルルを離すと親指の腹で涙を拭ってやった。

「落ち着いたか? まずは落ち着く事だ。そして自分の状況をよく見る。状況を分析できたら対策を考える。Kは寛容だ。原因は見つけさせるがそこから先は指示してこない。つまり俺達はどう動いてもいいって事だ」

「……そっか。じゃあ、私……どうしたらいいの? どうすれば……ううん、自分で考えなくちゃダメだよね……。ごちそうさまでした」

ルルは残りの朝食を平らげると食器をシンクに入れ、顔をはたいた。

「……大丈夫だ。心を強く持てよ。ひとつ……俺に考えがあるんだ」

「考え?」

ルルは再び椅子に座ると逢夜を仰いだ。

「お前のシステム改変を視界内で行う事だ。ルルが眠って視界内にあるルル自身の世界へエネルギー体(魂)が行ったら俺が視界からルルの世界へと入り込む。わかっていると思うが俺は元々、霊体なのでどの世界にも入り込めるぜ。そんで、そこで俺達と同じKの使いである人形共にルルのシステム改変をさせる……」

逢夜はルルの向かいの椅子に座り、腕を組んだ。

「よ、よくわからないけど……もうすがるものがないから私、頑張る!」

「だが……これは失敗する確率が高い。はじめから言っておく。失敗の確率が高いんだ」

ルルの意気込みに逢夜は真剣なまなざしでルルに言った。

「失敗って……?」

「記憶を失くす確率も高いがルル自身が消えてしまう確率がかなり高い。……そして俺達とは仕組みが違う『Kの使い』の人形共が従うかはわからない」

「記憶を失くす……自分自身が消える……どちらにしても失敗したら別の存在になるか存在自体がなくなるか……なんだね?」

逢夜の言葉でルルは下を向いた。

「ああ、そうだ。他のやり方も……模索してみるからこのやり方は保留にしておくか?」

逢夜はルルの体が震えているのに気が付き、提案を取り消そうとした。

「……保留にできないよ……。だって私、このままだと人間にも迷惑かけているし、この世界をとても汚している……。私は神なんだよ……ちゃんと役割ができないと生きている意味も何もない……なくなっちゃうの」

ルルは唇を噛みしめる。逢夜はそんなルルをせつなげに見つめた。

「……神さんってのはかなり重てぇもんを背負ってんだな。……ルルみたいな神は人間が作りだした神話とか本当に生きていた人間が悲劇的に死んだりして言い伝えになったりとか……そういう話があって生まれたはずだ。ルルはなぜ神としてこの世界に出現したのかわかるか?」

逢夜に問われ、ルルは首を傾げた。

「……たぶん、そういうのあったと思うけど覚えてないの。私の気質もこの性格もきっとどっかの物語かそれともお話になった人間かの性格なんだろうと思うんだけど……思い出せない」

「そうか。じゃあ、まずそれを調べに行くとしよう」

逢夜の言葉にルルはハッと顔を上げた。

「どうしてそれが必要なの?」

「……ルルの気質がわかれば他の打開策も見つかるかもしれない。もし、システム改変する事になるとしてもきっと役に立つと思う。ルルが本来処理するべき厄の種類もわかるだろ」

「知らないより知った方がいいかな。……ありがとう……逢夜」

ルルは逢夜に切なげに笑った。

「……っ! セツっ……?」

逢夜は突然、目を見開き誰かの名前を呼んだ。

「……セツ?」

ルルは逢夜に小さく尋ねた。

逢夜はハッと我に返ると目をこすった。逢夜には一瞬だけルルがセツという少女に見えた。ルルの表情の奥にセツが映った。

……なんで一瞬ルルがセツに見えたんだ? 今の顔……セツにそっくりだった……。セツはもうとっくに死んだ。俺が生きていた段階の話だぞ……。まさか……ルルは……いや、偶然に思い出しただけだ。だが……なぜ今頃……。

「あの? 逢夜、大丈夫? セツって誰?」

ルルに問われ逢夜は動揺した頭を元に戻し口を開いた。

「あ、ああ、昔の事を思い出しただけだ。ルルの一瞬の表情が昔、関わった女の顔に見えた……。わりぃな。いきなり変な事叫んじまって」

「え? ……いいよ。……ねえ、逢夜が私の表情でその……セツって人の事を思い出したって事は私とセツって人は何か関係があるかもしれないね」

「たまたま思い出しただけかもしれねぇぞ。……だが……調べてもいいかもしれない。昔話になっている可能性もある……かもしれないな」

逢夜は今もルルをよく見ていた。しかし、もうセツという少女の顔は映らなかった。

……死んで視界に行ってから俺はセツに会ってねぇ……。どこにいるのかもわからない。彼女のエネルギー体(魂)が他のエネルギーに分解されてもう消滅したかもしれないな。

逢夜は一つため息をつくと立ち上がった。

「あ、ねえ、そのセツって女の人をどうやって調べるの?」

「死んだ地へ行けば何か残っているかもしれねぇな……。それは俺が知っている……だいぶ遠いぞ……」

逢夜はまだ戸惑っていた。ルルは逢夜を見ていたらなんだか少し余裕が持てた気がした。

「……じゃあ、その場所に向っている間に逢夜と何があったか教えてよ」

「……ああ。もう古い記憶だから引きずってねぇしいいぜ。だが……少し気分の悪い話になるかもしれねぇ……。とりあえず……ほら、いくぞ」

「……うん」

逢夜は顔を両手でパンと叩くとルルの手をそっと取った。

五話

逢夜はルルを連れてマンションの一室から外へ出た。

「……じゃ、じゃあ表参道駅に行く?」

「……いや、あれはただのお忍びで行くときの場合だった。別にお忍びではないから普通に鶴を呼んでくれ」

「うん」

逢夜に素直に従いルルは素早く鶴を呼んだ。鶴はすぐに現れた。鶴はいつもほとんど神々を待たせない。

「よよい! お呼びかよい!」

数羽の鶴は乗り物駕籠を引きながら羽を羽ばたかせた。

「うん。移動を頼みたいんだけど……えーと……逢夜……場所は?」

「長野だ。とりあえず長野に行ってくれ。正確な場所もわかるが物語になっているならば図書館だろ。なるべく昔の書籍が残っている図書館がいい」

逢夜は鶴にとりあえず大雑把に伝えた。

「ふむ。わかりましたよい! では駕籠へどーぞ」

鶴に促されてルルと逢夜は駕籠に乗り込んだ。

ここから長野はかなり遠いが駕籠内の座り心地はとても良かった。遠くへ行くにも良心的な設計だった。

「では、出発するよい!」

鶴は羽を羽ばたかせると勢いよく空へと舞った。鶴は空へ舞いあがると一度旋回してから進み始めた。

少し落ち着いてからルルがちいさく逢夜にささやいた。

「……ねえ、さっきの話なんだけど……」

「ああ……いい気分になる話じゃないぜ。それでもいいなら話す」

逢夜は鋭い瞳をルルに向けるとルルに確認を取った。

「私は大丈夫だけど、逢夜が辛いなら話さなくていいよ」

「……いや、俺は大丈夫だ。俺じゃなくてルルの方が心配なんだ。俺がこの現世にいた時の話だ。俺もルルが思っているような男じゃねぇし、たぶん、軽蔑すると思う。最初に言っておくぜ」

逢夜はルルをちらりと見た。

「大丈夫だよ。軽蔑しないよ。私は今が大事だと思うから……」

ルルは逢夜に優しく笑いかけた。

「そうか……。じゃあ何から話そうかな。まずは……俺が忍だった話から……」

逢夜は昔を思い出すように目を閉じると口を開いた。

あれは五百年ほど前の事だったと思う。今と外見年齢が同じくらいだった逢夜は仕事で暗殺と諜報の任についていた。瞳は今と違い、まったく光がない。逢夜は感情がほとんどない冷酷な表情をしている男だった。

逢夜は信濃のあたりにいた。歴史にも乗らないような小さな城に潜入し、これから名声を上げて実力者、望月氏に気に入られる、結果的にそうなるように仕事をしていた。

そして最終的には信濃の郡を内部から壊滅させる手伝いをし、甲斐の国から報酬をもらう。そういう設定だ。逢夜は現在、甲斐に雇われている忍だった。

逢夜は屋敷内で殿にとても気に入られていた。

小さな屋敷の一室でこの城の城主と逢夜は酒を飲み交わしていた。城といっても横に平たい小屋のようなものだ。そんなに大きくもないのですぐそばには家臣もいた。

「銀のハヤブサ……か。お前もなかなかにいい通り名を持っているな。そういえばかなり遠くの土地で蒼眼(そうがん)のタカと呼ばれている凄腕の武士がいるようだがお前のように銀色の髪をしているらしいぞ」

この屋敷の殿は逢夜に笑顔を向けると椀から酒を飲んだ。

……そりゃあ俺の弟更夜(こうや)だな。武士として仕官されて入り、あいつはどこぞの城主殺しの任を受けている。上手く行く事を祈っているぜ。更夜。

逢夜は心でそう思いつつ、初めて聞いたかのような演技をした。

「蒼眼の鷹ですか。本当に強いのかどうか確かめてみたい気もします」

「確かめてみたいか。だがお前は我が城で働いてもらわねば困る故な」

殿はクスクスと笑った。

「ええ。もちろんでございます。殿からは離れません故」

「……実は我が四女のセツの事なんだが……」

逢夜の反応を見、殿は言いにくそうに言葉を発した。

「はい」

「あやつはもういい年で婿を探しておる……。一番信頼がおけるお前がもらってくれると私も嬉しいのだが……少し変わっていてな……」

殿が控えめに逢夜の様子を見ていた。

逢夜は少し迷ったふりをしていたが本当は貰う気でいた。その方が難なく溶け込め、この殿を操れる可能性があるからだ。

……用がなくなったら殺せばいい。

逢夜はそう思っていた。

「はい。わたくしもセツ姫に惚れているようです……。もしよろしければお受けいたします」

逢夜は優しい笑顔で少し照れる仕草をした。これは演技である。本当はどうでも良かった。

「そうか。ではこれからもセツをよろしく頼むぞ。あの子は貰い手がなくて外交にもまったく使えないんだ。それでもよいか?」

「はい」

逢夜は殿に深く頭を下げた。

それからすぐに逢夜とセツ姫は結ばれた。

四女なので戦略結婚には使われず家臣と結婚させて結束と信頼を増やす方に使われたようだ。

セツ姫はいつも切なげに笑う少女だった。歳は十四歳だ。特別可愛い感じも美しい感じもない平均よりも少し下かもしれないぐらいの女だった。つまり容姿はあまり良くない。

「逢夜様、お元気ですか?」

セツ姫は紅潮した頬で嬉しそうに逢夜に声をかけてきた。セツ姫は逢夜の事を好いているようだった。

「……? ああ、特に変わりはない」

セツ姫はときたまよくわからない事を質問してくる女だった。とりあえず逢夜は笑顔で答える。

逢夜とセツ姫は近くの空き家をもらい、今はそこで生活していた。

「逢夜様……」

セツ姫はやたらと逢夜に甘えてくる女だった。

逢夜の着物の袖を軽く引き、頬を紅潮させて上目でこちらを見てくる。

「仕方ないな……」

逢夜はセツ姫に流されたふりをし、いつも優しくセツ姫を抱いてやる。

セツ姫の腰に手を回しながら逢夜は常に全く違う事を考えていた。

……そろそろ偽の情報を城に流し、この城と望月を争わせる……。この城の兵力じゃあすぐに壊滅、望月も俺がいるから大きな損傷を負うだろう。そんでこの女を殺して今度は他の郡に潜入し攪乱させる。

……ここの殿は今、俺に依存している……今がいい時なんだ。

逢夜はセツ姫も手足のように扱っていく事にした。

……こいつを俺なしだと生きられないようにして噂はセツ姫から流してもらう……。

逢夜は愛しいものでも見るかのような演技をし、セツ姫に覆いかぶさった。

しばらくして逢夜の策略によりお互いが争いをはじめ、セツ姫の父親は討たれた。望月氏の方も痛手を負い、あちらこちらの国で小競り合いが始まった。

燃え盛る炎の中でセツ姫は怯えた表情で逢夜を見ていた。

セツ姫が十六になった年の事だった。雪がちらつくくらいの季節で夜中だった。

「さて、お前も用なしだ。俺はこれから隣国に仕官する。お前にはここで死んでもらう」

「逢夜様……私はあなたに騙されたのですね……」

セツ姫は悲しい顔をしていた。

「ま、これも仕事だ。俺は近隣の忍でもあり、甲斐に雇われた忍でもある。そして……ここに仕官していた武士でもある……」

「他の郡にも情報を流していたという事ですか……?」

「ああ、その通りだ。じゃ、死んでくれ」

逢夜は冷酷な瞳でセツ姫を見ると腰に差していた刀を抜いた。

セツ姫は切なげに涙で濡れた瞳を逢夜に向けていた。

「……優しかったのも演技……お父様と仲良くなさっていたのも演技……」

つぶやくセツ姫に逢夜は刀を振りかぶった。

その時、一瞬だけ妹の憐夜の顔が浮かんだ。憐夜もあの時、絶望的な顔をしていた。

逢夜の妹憐夜は忍が嫌になり里を抜け出した。父を主とする凍夜(とうや)望月家は誰かが罪を犯すと連帯責任となる。逢夜は姉の千夜、弟の更夜に拷問じみた仕置きが来ないように逃げた憐夜を小刀で刺し、殺した。

この異端である凍夜望月家にとって里を抜け出す事、つまり抜け忍になる事は大罪だった。

逢夜は憐夜の顔を思い出した刹那、体が震えだし、気持ちが悪くなり吐いた。

「ぐう……はあ……はあ……」

逢夜は苦しそうに呻き、その場に膝をついた。セツ姫は震えながら逢夜の様子を窺っていた。

……ダメだ……殺せない……畜生……どうなってやがんだ!

憎しみに満ちた憐夜の顔、冷たくなっていく憐夜の体……逢夜にとって妹を殺した事はひどいトラウマだった。

……まずい……ここでこの女を殺さないとっ……。早く殺さないと……。

「逢夜様……、私を殺せないのですか? やはりお優しいのですね」

「……そんなわけねぇだろ。来い!」

逢夜は低く底冷えするような声を出すとセツ姫を連れ燃え盛る城から離れた。

……なぜ俺はこの女をここまで連れてきた? さっきの城ん中に捨ててくれば勝手に死んだじゃねぇか……。何やってんだよ。俺は!

山の中へと入っていき、セツ姫を抱えて雪が積もる地面から木の枝へ飛び移った。

そのまま走って行く。逢夜は動揺していた。

……俺はこの女をどこへ連れていく気なんだ……。くそっ……いつの間にか女が殺せなくなっちまった……。

逢夜は木の枝で知らずの内に立ち止まっていた。

「あの……私、あなたを恨んでおりませんよ。これは私が悪いのですから。よく考えれば逢夜様が子を欲しがらなかったわけがわかったはずなのです」

それを見計らったかのようにセツ姫が小さくつぶやいた。

「ああ、お前はとんだ馬鹿だ。この元凶はお前だ」

逢夜はそっけなく言い放ったがセツ姫は切なげにほほ笑んでいた。

「ですがこんな、売れ残りで使い道のない女に夢のような夫婦生活をさせてくださり感謝しています。……私は一生の思い出ができました」

「……そうか。そりゃあ良かったな」

逢夜はそっけなくつぶやいたがセツ姫の表情に絶対に沸き上がってきてはいけない感情が出て来てしまった。

……馬鹿。俺は何を考えている……これは仕事だ。同情するな……。セツはいつもこうだ。優しくて柔らかくて俺に甘えてくる。いっそのこと恨まれてぇな……。

雪が降りしきる中、逢夜はセツ姫を連れ、小さな洞窟の中に入り込んだ。今夜は大雪だ。どうせ朝方しか隣国に入れないから隣国に近いこの洞窟で一夜を過ごすことにした。

「……私を殺さないのですか?」

セツ姫はもう一度逢夜に尋ねた。逢夜はセツ姫の腹を乱暴に蹴ると言い放った。

「うるせぇ。殺さないでも使える手を思いついただけだ。……しばらく俺の奴隷として動いてもらうぜ。拒否したら容赦なくぶん殴るから覚悟しておけ」

セツ姫は洞窟の岩肌に思い切り背中をぶつけ、腹を押さえるとうずくまった。

「うう……あ、あなたの考えている事はわかります。隣国の女好きの軍師に私を売るおつもりでしょう?そしてあなたはその軍師と近づき、その軍師を殺す……」

「その通りだ。よくわかったな。まあ、こんなの誰でも予想できるか。あの軍師に買われたらお前は間違いなく死ぬ。せいぜい残り短い人生を楽しめ」

逢夜はうすら笑いを浮かべるとセツ姫の横に腰を下ろした。

「……顔合わせをしたことはありませんが軽い風の噂で聞いたことがあります。あの軍師さんは女を買うと残虐行為しかしないと……。特殊な性癖の持ち主だとも聞いたことがありますが戦になれば負けなし……とも」

「ああ、その通りだ。あの軍師は女の悲鳴が好物だ。腕をもがれるかもしれねぇし、刀の試し斬りに使われるかもしれない。もちろん蹂躙されてからだ。叫ぶ余力がなくなればごみのように捨てられてそこらにいる乞食に回され、殺される。お前もそうなる。いいだろ?」

逢夜はセツ姫に恨まれたかった。憎んで死なれた方が殺す側からしたら気持ちが楽だからだ。自分が最低な『ひとでなし』だと思えた方が次の仕事に行きやすかった。

「そうですか。……あなたの役に立つには悲鳴を沢山上げた方がいいのですね?」

しかし、セツ姫は予想外な返答をしてきた。逢夜は驚いて目を見開いた。

「お前……何言ってんだ? 馬鹿か? お前はこれから死ぬほどの苦痛を受けてから殺されるんだぞ?」

逢夜はなぜか焦りながら声を上げた。

「ええ。もう私はどこへ行っても必要のない女。ただ、唯一……夫である逢夜様について行く事が私の存在理由です。逢夜様がそうしろとおっしゃるのなら従います。お父様の件の罰のようなものです」

セツ姫は顔を手で覆い、肩を震わせながら泣いていた。

「ふざけんな……。俺はお前の夫じゃねぇ。お前、頭おかしいだろ。だから売れ残ったんじゃねぇのか?」

逢夜は柄にもなく叫んだ。

……俺はなんでこんなにムキになっている?この女の事なんてどうでもいいはずなのに!

「……そうですね。私は売れ残りだったんです。昔から変わっていると言われ男の人は私を欲しがらなかった。別に美しいわけでもなかったですしね。逢夜様が私を好いてくださっているとお聞きした時、とても嬉しかったのを覚えております。演技でも嬉しかったのですよ。十四の娘には」

セツ姫は涙で濡れた顔でまた逢夜に切なげにほほ笑んだ。

……やめろ……。もっと俺を恨め! 恨んでくれ……。

「ですから……明日からは初めて会った他人で構いません。今晩だけ……私の肩を抱いていてくださいませんか……」

「……やめろ……。俺に触るな……。お前はどうして俺を恨まねぇんだ! おかしいだろ!」

逢夜はセツ姫に怒鳴った。恨んでいる……その一言と自分を睨みつける瞳が見たかった。

だがセツ姫は切なげにほほ笑むだけだった。

……なんで……なんでそんな顔で笑えるんだ……。

逢夜の心は見透かされているように思えた。

「あなたは本当はとても優しい……私はこの二年……あなたと過ごして全部が全部演技ではなかったように思うのです。心の中というのはそう簡単に隠す事はできません」

「うるせぇ。お前とのくだらねぇ夫婦ごっこは全部演技だ! お前の事なんて微塵にも思った事ねぇよ。生意気言ってんじゃねぇ!」

逢夜はセツ姫を殴りつけた。セツ姫は小さく呻くと殴られた頬を押さえ、そっと逢夜を見上げた。

「あなた……辛そうです……。本当は忍者なんて……」

セツ姫が最後まで言い終わる前に逢夜は再びセツ姫に暴行した。

「うるせぇな。うるせぇんだよ!」

「あなたは優しい人……手加減して殴っている……」

セツ姫の言葉に逢夜は奥歯を噛みしめ、額に汗をにじませた。逢夜はセツ姫に完全に飲まれていた。

……くそっ! 俺が動揺しているなんて……。

「本気で殴ったら商品にならねぇだろうが」

「そうですね。その通りです」

セツ姫はまた切なげに笑うと目を閉じた。

「……あ?」

「今の発言について……好きなだけ殴って構いません。私は逃げませんから。あなたの気が済むまで」

「……っ! ……っち、これ以上殴ったら傷もんになっちまうだろうが。お前が体から血を流すのはここじゃねぇ。売れてからだ」

逢夜は心を落ち着けてセツ姫のペースに流されないようにした。

「そうですか……。ありがとうございます」

セツ姫はまた切なげにほほ笑んだ。

……ありがとうございますって何だ! こいつは今、何に礼を言ったんだ……。それ以上殴らなかった事に対してか? ふざけんな。

「……なあ……」

「はい」

逢夜の口が頭と全く違う事を話しだした。

……や、やめろ……。それだけは言うな!

「まだ……吹雪は来ない……逃げるなら今……俺から……逃げろ。ここから右の方へ歩いて行けば村がある……。お前の足でも風が強くなる前にたどり着けるはず……だ」

……俺は何を言っているんだ……。こいつを逃がしてどうする……。

「逢夜様……私は逢夜様の役に立ち、死にます。ですから私はあなたのおそばから離れません」

逢夜の想像した答えとは全く違う答えをセツ姫は出してきた。

「だから俺はお前の事なんて何とも思ってねぇんだよ! 俺のために死んでどうすんだ!」

逢夜は再び怒鳴った。

……くそ! 俺はさっきから何を言っているんだ? 矛盾してんじゃねぇか!

「私にとって……あなたは初めて好きになった男の人……。本当は城が落ちてもあなたに尽くせたらそれで良かったのです……。私はあなたのものなのですから」

「……親父よりも俺を取ったってのか。世界がせめぇな……。まあ、世界が狭いのは俺もか。……お前の覚悟は俺に利用されるぞ。それでいいのか」

逢夜は再び心を落ち着け、余裕を持つと冷ややかな声で言った。

「はい」

セツ姫はたった一言、返事だけした。

……俺は感情を持たない……持ってはいけない……。こいつを俺は利用できる。喜ばしい事だ……だが……。

「じゃあお前の覚悟に免じて今夜だけは肩を抱いてやる。明日は他人だ。いいな」

「はい」

セツ姫は逢夜に甘えてきた。逢夜は仕方なく肩を抱いてやった。

……こいつの相手が俺じゃなかったら……幸せになれたかもしれねぇな……。

逢夜は静かな洞窟の中で銀色の世界を見つめた。

次の日の早朝、気持ちを切り替えた逢夜は覚悟を決めたセツ姫を連れ、隣国の軍師の屋敷へと入った。軍師は敗戦国の姫だと知ると喜んでセツ姫を買った。

逢夜の巧みな話術により軍師は逢夜を気に入り、部下になるように勧めた。元々、この国の忍もやっていた逢夜は疑われる事なくこの軍師の屋敷に出入りできるようになった。

「お前があの城を落としたのか。感心する気持ちと同時に私は怖い。お前が裏切るのではないかと」

軍師の男は逢夜を疑うように見ていた。

「いいえ。わたくしはここに仕える忍でございます故、そのような事はございません。二年間築いたものがありましょう」

逢夜は人懐っこい顔で笑った。軍師の男と逢夜は度々、お酒を酌み交わす仲になった。

狭い和室の一室で二人は談笑していた。

……この軍師は戦の動向を見るのが上手い方だ。こいつを殺せばこの国の力は減る。現にこいつが女を買ってどれだけ残忍な行為をしても上は黙認している。それだけ、こいつの力は有力だ。

「孫子の兵法にある一説で……おい、何をしている。さっさと片付けろ」

「はい」

横で待機していたセツ姫は慌てて空になった徳利を持って行く。セツ姫は毎日のように暴力を振るわれていた。

徳利を持って行く最中、軍師が足を出し、セツ姫を転ばせた。徳利が勢いよく割れ、その破片がセツ姫の頬や額を切った。

セツ姫の顔から血がぽたぽたと滴った。

「……申し訳ございません」

「まったく何をやっておる。畳がお前の血で汚れるではないか。この徳利も高かったんだぞ。逢夜殿にケガがあったらどうするつもりだ。今すぐにあやまれ」

軍師は敗戦国の姫にあやまらせる事に興奮を覚えるようだった。

「申し訳ありませんでした……」

セツ姫は逢夜に頭を下げてあやまった。

「……よい」

逢夜はぶっきらぼうに一言言った。

「……」

セツ姫は逢夜から目を離すと割れた徳利を片づけ始めた。

「早くしろ。邪魔だ」

「はい……」

軍師はセツ姫を蹴り飛ばし、満足そうに再び座った。

「お気に召さない女で申し訳ありません」

逢夜が片づけをしているセツ姫を見ながらため息交じりに言った。

「いやいや、この女、実にいい声で鳴きやがる。そそる女ではないが最近のお気に入りだ。しばらく楽しめそうだ。お前は私の趣味を理解する数少ない男だ。これからも仲良くしてくれよ」

「はい」

逢夜は柔らかく笑った。

夜中、家臣達が寝静まった後、逢夜は屋敷から外へと出た。逢夜が寝泊まりしていた部屋は馬小屋の近くにある。逢夜が自らこの汚い馬小屋付近で生活すると言い出し、軍師は必死に止めた。しかし逢夜は謙遜しつつここに住む事にした。軍師は納得がいかない顔をしていたが頷いた。

……ここで生活する方が俺にとってはいい。屋敷から離れている事で俺が屋敷の奴らに気がつかれにくい。

……そして……。

逢夜は先程からこのぼろ小屋でセツ姫の悲鳴と泣き声を聞いていた。

……すぐ近くにセツがいる……。まだ死んではいねぇだろ。

……早くあの男を殺さねぇとセツが死ぬ……。

……だから俺は何を考えてんだ。あいつが死のうが何しようが別にどうでもいいだろ。

……もう他人で俺はあいつを売った……もう関係ねぇんだ。

逢夜は頭を振り、すぐ近くの馬小屋の脇にあった物置小屋の扉を開いた。

……やはり、趣味嗜好する場所はここか。

逢夜の目の前には藁紐で繋がれているセツ姫が体中から血を流して倒れていた。

雪が降る中、やせ細ったセツ姫は身体を震わせて蹲っていた。

……死ぬのも時間の問題だな。

逢夜はそれを確認して扉を閉める予定だった。だがそれができなかった。勝手に足がセツ姫の方へ向かい、抱き起していた。

「おい……しっかりしろ」

逢夜が声をかけたがセツ姫は反応しなかった。体がとても冷たい。

……俺は何をやってんだよ! こいつに構っている暇はねぇんだ。

近くに火鉢が置いてあったので外の様子を窺いながら火をつけた。その後、傷の度合いを見て脱ぎ捨てられたセツ姫の着物を切り裂いて圧迫止血をした。

セツ姫の左手に酷い火傷があった。

「……火鉢で手を焼かれた……のか。血のついた枝……他にも違う暴行をされたんだな。爪も剥がされている……こりゃあ……思ったよりもひでぇな」

物置小屋は血の匂いがした。

太い木の枝、鋭利な矢じり、鉄の板……釘のようなもの……どれも馬に使うようなものではない。

「ん……」

やがて少しの時間が経つとセツ姫が目を覚ました。

逢夜に抱かれている事に気が付くとまた切なげに笑った。

「……あなたは逢夜様ですね……。どうして……ここに?」

セツ姫は逢夜の言いつけ通り他人として振る舞っていた。

「……た、たまたまだ……」

逢夜は戸惑ったままかろうじて答えた。

「……もし……私の夫に出会う事がございましたら……伝言を……。大きな声で悲鳴を上げましたら……軍師様は大変お喜びでした。……ですが……明日から私はもう……大きな声を出すことができません……。ごめんなさい……」

セツ姫のか細く消えてしまいそうな声を聞き、逢夜は身体が震えるのを感じた。

……俺は……たかだか十六の娘に何てことをさせてんだ……。くそ……。冷酷になれ……感情を失くせ! 同情なんてするな……。かわいそうだなんて思うな……。俺は目的のためにしか動かない男だ……。俺はそういう男なんだ……。

逢夜は心を完全に殺す事はできなかった。意思とは裏腹に勝手にこみあげてくる涙を止める事ができなかった。

……俺はこんな素直な女になぜこんな酷な事を……。

「逢夜様……どうなさいました?」

セツ姫の暗く沈んだ瞳はまったく動かずに逢夜の方を向いていた。

逢夜は涙を乱暴に拭くとそっけなくつぶやいた。

「どうもしねぇよ……。夫からお前へ伝言をもらって来た……。お前を解放してやる。奴を殺してくるからさっさと失せろ……」

逢夜はそれだけ言うとセツ姫を置いて外へ飛び出した。

「逢夜様……」

セツ姫は去っていく逢夜の背中を弱々しい瞳で見つめた。

……あいつ……さっさと俺が殺してやる。セツが死ぬ前に……。

逢夜は冷静な判断ができていなかった。あの男を暗殺するのは容易だった。だが殺す時期があった。今度起こるだろう隣国との戦に自分も参戦し、一度勝ってから軍師を殺すつもりだった。

そして殺した後に、拮抗する戦力で小競り合いが始まり、弱った所を甲斐の国が入り込む。そういう予定だった。

逢夜は屋敷へと音も立てずに入り込むと他の家臣達にまったく気づかれる事なく障子戸を開け、軍師の部屋へ入り込んだ。軍師は大口を開けて眠っていた。

枕元に立ち、小刀を取り出すとそのまま首を刺した。

飛び散った血が逢夜の頬をかすめて飛んだ。小刀を引き抜くと絶命した軍師の着物で血液を拭い、そのまま走り去った。

血液も被らず足跡もつけずに軍師を暗殺した逢夜は再びセツ姫の元に戻ると何も言わずに縛られている藁紐を切った。

「……夫からの伝言だ。もう自由に暮らせ」

逢夜はその一言だけ言うと夜の闇へと消えて行った。

それから半年後……逢夜が軍師を殺す時期が早すぎたため、信濃内部は計画から外れてあちらこちらで戦争が起こっていた。甲斐の武田も入り込んで来て穏やかではなくなった。

逢夜は戦火の中で甲斐が有利になるようにあちらこちらで忍術を使い攪乱していた。

燃える屋敷の前で何人か殺した逢夜は戦火中の隣国を壊しに向かった。

……もう仕方ねぇ! これは俺の失敗だ。

隣国へ入る山麓の中、敵に見つからないように動いていた逢夜は一人の少女を見つけた。

少女は男達に追い回されていた。

「セツ!」

逢夜は一瞬で少女がセツ姫であることに気が付いた。

……良かった……生き延びていたのか。しかし……なぜこんな渦中にいる……。

……はっ! そうか……ここは例の軍師を殺した場所に近いんだ。セツ……この場を離れなかったのか……。俺を……待っていた……のか。

「おい、そこの女。お前は銀のハヤブサについて知ってやがるだろ。言え」

セツ姫は追い回していた男の内の一人に捕まった。

「……一度この屋敷で見た限りです。離してください!」

セツ姫はもがくが男の力には抗えない。

「夫だったんじゃないのか? お前の事、色々と調べた」

「……違います。まったくの他人です」

「生け捕りにして吐かせるぞ」

セツ姫は武装している男達に捕まった。

……セツはもう関係ない……。俺は俺の仕事を……。

逢夜はそのまま立ち去ろうとした。しかし、男の内の一人が刀を抜いたので逢夜は立ち止まった。

「何もしゃべらないようならお前をハヤブサの仲間として処理するぞ」

「……構いません。殺してください」

「強い女だ。悪いがハヤブサに関わった者はすべて処理しているんだ。あの男は危険だ。裏で動かれたらまずわからん」

「……そうですか」

男が刀を振りかぶりセツ姫の首をはねようとした時、咄嗟に逢夜は飛び出し、男の刀をはじいた。

「……っ!」

男達、セツ姫は驚き、目を見開いた。

「はっ……ハヤブサだ! 仕留めろ!」

飛んできたのが逢夜だとわかると男共は慌てて刀を抜き、逢夜に斬りかかった。逢夜は軽くかわすとあっという間に四人の男を始末した。

「……っ! 化け物めっ!」

残り二人になった男も逢夜に斬りかかった。しかし逢夜はそれも軽くかわし刀で二人の首をはねた。

森が再び静かになった所で逢夜はセツ姫にそっけなく言った。

「……誰だか知らねぇが助かって良かったな」

「はい……どこのどなたかわかりませんがありがとうございます」

お互いは他人のふりをしていた。そういう約束になっていたからだ。

逢夜がその場から立ち去ろうとした時、辺りの木々に潜んでいた弓隊が逢夜とセツ姫を囲んでいた。

「……っち……余計な事をしたぜ」

逢夜は素早く動き弓隊を攻撃し始めた。弓を射る前に逢夜は一人二人と始末していく。

しかし、弓隊の人数が多く、逢夜はかわしきれなかった。矢が何本も体に刺さった。

弓はセツ姫にも向いた。セツ姫も殺すつもりのようだ。

「……っ! セツ!」

逢夜はセツ姫を庇い、何本もの矢に刺された。体中から血が流れ逢夜はこれが最期だと悟った。

それでも弓隊を倒し、立っている者が残り二人となっていた。残りの二人は奇声を発し怯えながら弓矢を射っていた。

逢夜はセツ姫を庇い、再び矢に刺された。もう逢夜は立っていられず、その場にうつぶせに倒れた。

……ち……くしょう……セツ……逃げろ……逃げてくれ……。

男二人はチャンスだと思ったのか弓を構えた。

……もう少し……もう少し体が動けば……。

逢夜は血にまみれた手でクナイを二本男に向かって放った。弓を射る途中だった男達は避ける事ができず、クナイは的確に眉間を貫いた。

男が倒れるのを逢夜はしっかりと確認した。一体自分に何本の矢が刺さっているかわからないが弓隊はすべて処理したようだ。

もう痛みも感じず、辺りは暗くなっていくばかりだ。

……これで……セツは助かる……俺が守ってやれれば良かった……がこれはもうダメのようだ……。

逢夜の空ろな瞳にセツ姫が映った。少し離れて立っていたセツ姫は血にまみれ死んでいく逢夜を悲しげに見つめ泣いていた。

「……ど、どこのお方が知りませんが……助けてくださってありがとうございます……」

セツ姫は逢夜の近くに座り込んだ。口に手を当てて静かに涙をこぼしていた。

逢夜にはもう言葉を発する力も残っていなかった。矢は肺にも何本か貫通している。もう声も出ないだろう。

……なんで俺はこの女を助けちまったんだろ……。自分を犠牲にしてまで……。

逢夜はセツ姫の顔と妹の憐夜の顔を重ね合わせていた。

……そうか……セツは……切なげに笑うところが憐夜に似てるんだ……。俺はそれで動かされたのか。

逢夜は暗くなっていく視界の中でセツ姫の顔を見続けた。セツ姫は逢夜の手を握り、小さく嗚咽を漏らしていた。

……セツ……こんな最低な男に涙を流してくれるんだな……。

……もしかしたら俺は……本当にセツに惚れちまってたのかもしれない……。

……今更な気持ちだ。散々セツを不幸にしてどの口から惚れたなんて言えんだよ。俺はとんだ馬鹿野郎だぜ。ほんと……俺はもう人間じゃねぇよ。

刹那、逢夜の体が燃え始めた。

忍は何一つ証拠を残さないし首も取らせない。すべてが謎のままだ。

……ああ、いい気分の死に方だ。最低な奴は最低な死に方がお似合いだ……。

……セツ……お前は……幸せになってくれ……俺は……お前の事、好きだったようだぜ。

逢夜は最期に燃える炎の中でセツ姫を見上げた。そして優しくほほ笑み、セツ姫の事を想った。いままでで一番優しい顔をしたかもしれなかった。

消えていく視界の最後の最期でセツ姫の声が聞こえた。

「逢夜様……愛しています。逢夜様……」

その言葉とセツ姫の涙が落ちる音を最期に逢夜は暗闇の中へと落ちて行った。

悪い気分ではなかった。

自分の気持ちが最後の最期で素直になれてよかった。

そして惚れていた事を言えなくて良かった……。

……俺は最低のひとでなしでセツはこれから幸せになる女。元々釣り合わねぇ……。

……セツが幸せになっていたらそれでいい……。

……俺はそれでいい。ああ……それでいいんだ。

もうセツ姫の声は逢夜には届かなかった。

六話

静かに駕籠は鶴により飛んでいく。逢夜が話し終わった時にはもう長野に入っていた。

逢夜の話を一通り聞いたルルはなぜか目から涙が零れた。

……あれ? 私……なんで泣いているの? この感情は何?す ごく切なくて胸を締め付けられる。セツ姫さんって人の事、全く知らないのにすべてを知っているような気がするの……。

逢夜は話し終わってからルルが泣いている事に気が付いた。

「ルル……こんな辛い話しして悪かったな。俺がセツにした事はどの女も嫌悪すると思う。ショックを受けちまったか?」

逢夜が心配そうにルルの肩を抱いた。ルルはゆっくりと首を横に振った。

「……わからない。すごく切なくて胸が締め付けられるの。苦しいの……」

ルルはわけのわからない体の震えに戸惑いながら逢夜を見上げた。

「……俺が嫌いになっちまったか?」

「違う! 私は逢夜の事好きだよ! ……あ……」

ルルは咄嗟に出てしまった言葉に顔を赤く染めた。

「俺が好き? そうか。なら良かったぜ。俺はてっきり嫌われたかと思った」

逢夜はほっとした顔をしていた。それを見てルルは必死にそっちの意味ではない事を言おうとしていた。

「ち、ちがう……。単純な好き……じゃなくて……異性として男の人として見てるって事……だよ」

ルルは顔を真っ赤にしながら逢夜の胸に顔をうずめた。こんな切ない話を聞かされた後に自分が逢夜に告白するとは思っていなかった。恥ずかしくて逢夜の顔を見る事ができない。

……きっと場違いな女って思われてる……。

ルルは言ってから後悔した。

「そうか。気持ちは嬉しいが俺じゃなくて別の男を選んだ方がいいと思うぜ。俺もお前は好きだがな。……俺は本来、現世にはいない。今はKの力でこちらに来ているんだ。だからな……俺を好いても俺はお前と一緒にいられない」

そう切なげに言うと逢夜はルルの頭をそっと撫で、グッと引き寄せた。ルルは力強い腕に引き寄せられて小さく呻いた。

「あっ……。逢夜も……私の事好きって思っているの?」

「ああ、好きだがそっちの好きかはわからねぇ。だがお前にはなぜか引き込まれる。まだ会ってからそんなに時間が経ってねぇのに……お前から離れられない。お前に飲まれそうで俺は少し怖えんだよ。だからな……異性とは見れない。みちゃいけねぇと思っている。だから……もう少し待ってくれ。今はまだ返事はできねぇがそのうち、絶対言う」

「あ……べ、別にいいの……。私はちゃんと言っておこうかなって思っただけで……ごめんね。迷惑な事言って……」

ルルは慌てて逢夜から離れた。逢夜がオブラートに包んで断ったのだと思った。

「迷惑じゃねぇよ。俺はお前に想ってもらって嬉しいぜ。こんな事をしている場合じゃないがルルの顔を見ていたらなんだかよくわからない気持ちになってきた」

逢夜が軽くほほ笑んだ時、ルルが上目遣いで逢夜の着物の袖を引っ張っていた。

「!」

逢夜は目を見開いた。この行動はセツ姫がおねだりをする時によくやっていた行為だ。

……セツ……? おかしいぜ……なんで俺はさっきからルルを見てセツを思い出してんだよ。

……この子はルルだ。セツじゃない。ルルとセツを重ねているなんてルルに失礼だろ……。こんな中途半端な気持ちでルルの好意に答えちゃいけねぇ。

逢夜は黙ってルルを見ていた。

「はっ!」

ルルは急に我に返り、手を離した。

「……ルル? どうした?」

「わ、私、今何をしていたの?」

「……? 覚えていないのか?」

ルルの言動に逢夜は眉をひそめた。

「お前はさっき、俺の着物の袖を引っ張っていたぞ」

「え? ……なんでそんなことを……」

「無意識か?」

ルルの戸惑いに逢夜は首を傾げた。

「なんでそれをやったのかよくわからない……。あ、あと……それからこの辺……私、見たことがあるような気がするの」

ルルは不思議そうに言葉を発すると駕籠についている窓から外を眺めた。

窓の外は逢夜がセツ姫と共にいた辺りの山麓に近かった。

「……お前……まさか……本当に……セツと関係が……」

逢夜はルルの反応を見てなんだか胸が高鳴っていた。もうずっと前に解決したはずの気持ちが溢れてくる。

「逢夜……」

ルルは逢夜の表情で悟った。

……そっか……逢夜は私じゃなくてセツ姫さんが好きなんだ……。今も……好きなんだ……。私じゃなくて……セツ姫さんが。なんだろ……こんな気持ちになっちゃいけないのに……切なくて見捨てられたみたいで……苦しくて……セツ姫さんが憎い……。

……だめだよ……憎んじゃいけない……私が憎むなんておかしいよ……。

……そもそも……私が勝手に逢夜を好きになったんだから……。

「うう……。ダメなんだよ……こんなの……」

ルルははち切れそうな心を必死で押さえつけ、下を向いた。しかし、涙を抑える事ができず、湧き上がってくる気持ちも抑えきれなかった。

「ルル……。すまねぇ……。少し前にお前の瞳にセツが映ってから俺はお前とセツを重ねてしまっているようだ。だが、ルルはルルだ。ルルはセツじゃねぇ」

逢夜がルルに優しく言った。だがルルは感情が抑えられなかった。

「もう優しくしないでよ! どうせ私なんて……もうこの世界にいらない存在! 逢夜だって私を最終的には殺すつもりなんでしょ! 私は誰にも愛してもらえない! ずっと一人で頑張ってきたのに!」

ルルは泣きながら叫んだ。

……私は何を言っているの? こんな子供みたいに……ただ、セツ姫さんに嫉妬しているだけじゃない……。逢夜が振り向いてくれないのを逢夜にあたってどうするの?

……こんなんじゃ……好きになってくれる前に嫌われちゃうよ。

「ルル……俺達、まだ会って間もないじゃねぇか。俺の気持ち、お前は完全にわかってない。俺はセツが映る前からお前を助けようと全力で動いていた。絶対に見捨てない……そう心に誓って動いた。少なくとも俺はお前がこの世界に必要のない神だとは思っていない。お前が一人で頑張ってきたことはお前の一人暮らしを見ていればわかる」

逢夜はまたルルをそっと引き寄せた。

ルルは逢夜に逆らえなかった。ルルは本当に逢夜に恋をしていた。

……逢夜に嫌われたくない……。

「……ごめんなさい……。私……場違いな事言った……。ただセツ姫さんがうらやましかっただけなの……。お願いです。嫌いにならないで……私を一人にしないで……。お願い……お願いします」

ルルは先程言ってしまった言葉に謝罪し、懇願した。

逢夜はルルを抱きながらルルの耳元でささやいた。

「わかっているよ。……お前は俺が来る前も一人で頑張っていた。積極的に人々の厄を受けて処理していたんだろ? お前の内部解析をした時にわかった。大丈夫だ。ひとりにはしねぇよ。嫌いになんてならない。むしろ、さっきも言ったが俺はお前が好きだ。ただ、セツとの関連を切る事ができなくてな……。こんな気持ちでお前に答えたら失礼になると思ったんだ。そんで、俺はわかった。俺は優しい女が好きなんだなってな。その……お前みたいな……。……いや、今のは忘れてくれ。何言ってんだ。俺」

逢夜は頬を赤く染めながら頭を振った。

「……逢夜……ありがとう。ごめんね。私もどうかしてたよ。ほんと……どうかしている。ここまで逢夜に助けてもらっておいて自分勝手な事言ったよ。もし、私がこの世界にまたいられるようになったら……ちゃんとお礼するね」

「そんなのいい……と言いたいところだがルルのお礼、ちょっと気になるな。だからありがたく受け取っておくぜ」

「うん」

逢夜の言葉にルルはそっとほほ笑んだ。

「お話の所、申し訳ないよい! 山麓の中に不思議な石碑が置いてあるよい? 関係あるかわからないが行ってみるかよい?」

会話がひと段落した所で鶴が声をかけてきた。今の会話が全部筒抜けだったと知ったルルは顔を真っ赤にして手で顔を覆った。

「鶴、ベストなタイミングだな。不思議な石碑か。ちょっと降りてみるか。……ルル、どうする?」

逢夜はそっとルルを離すと優しくほほ笑みながら声をかけてきた。

ルルは赤い顔をさらに赤くすると小さく頷いた。

「行こう。ちょっと外の空気も吸いたいし……」

「ああ、じゃあ行こうか」

逢夜は鶴に降りるように言った。鶴は「よよい!」と返事をするとゆっくり下降していった。

鶴は地面に駕籠を置くとまた「よよい!」と声を上げた。逢夜とルルは駕籠から降りて森の中へ足をつけた。辺りは都会よりは明らかに涼しく、木々が元気に伸びていた。先に小さな道ができており、登山客が来ているような感じだった。今は夕方に近くなってきているせいか誰も歩いていない。かなりの山奥だ。ここにある石碑はここまで登ってきた登山客しか知らないだろう。

逢夜とルルは狭い登山道を登り始めた。

「……石碑ってこのちょっと先にあるのかな?」

「そうみたいだな」

逢夜はルルが転ばないように道を確かめながら先頭を歩いた。

ちょっと険しい山道に逢夜は見かねてルルの手を取り歩き始めた。

「セツ姫さんはこの辺りに住んでいたの?」

「いや……もっと下だ。俺とセツが最後に会ったのはもっと遥か下だ」

「そう……」

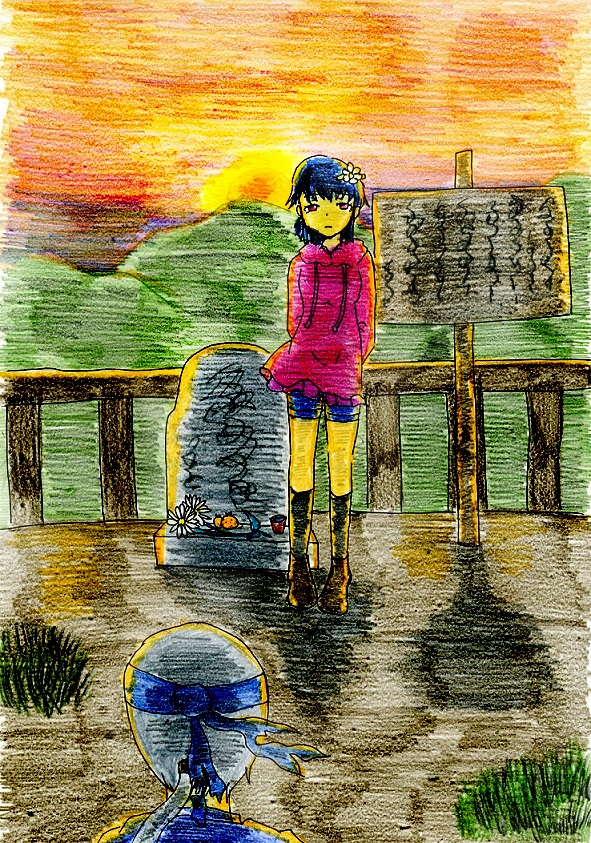

逢夜はルルを連れてゆっくり進み、しばらく歩いた。ちょっと山を登った所で小さな展望台のようなものがあった。その展望台の前に漢字が入っている石碑がぽつんとあった。

「この石碑……お墓……みたい」

ルルは夕焼けに照らされている小さな石碑を不気味そうに眺めた。

ふと横を見るとこの石碑の説明書きが看板のように立っていた。お花も添えてあり、放置されているような感じではなかった。歴史観光巡りなどのツアーに入っていそうな感じだ。

ルルが石碑を眺めていると急に不思議な風が吹いた。現在は夏に近い……だがその風は真冬の吹雪のように冷たかった。

……寒い……。

ルルが身を縮めた刹那、辺りの風景は雪景色に変わっていた。

「え……?」

ルルは不安げな顔で辺りを見回した。逢夜を探したが逢夜はいなかった。そして代わりに石碑の前に若い女が立っていた。歳はルルより下か同じくらいだ。

「……誰……?」

ルルは女に尋ねたが女は何も答えなかった。

かわりに独り言を話し始めた。

「……逢夜様……安らかにお眠りください。私はここでずっとあなたの幸せを願っています」

目の前の女は熱心に石碑に向かい祈っていた。

「……もしかして……セツ……姫さん?」

ルルはそっと女に声をかけた。しかし、女は何も答えなかった。

「ずっと一緒にいたかった……あなたの優しさは……素直な優しさでした。……逢夜様……愛しています」

女は弱々しい声で石碑を抱きしめる。よく見ると女は酷い格好をしており、体はやせ細っていた。

……セツ姫さん……まさかここまでこの雪山を登ってきたの? この石碑を逢夜って呼んだって事は……この石碑は……逢夜の……。

ルルは切なげに石碑を見つめた。

「……ここなら……ここなら誰も邪魔しません……。私はここでずっとあなたの幸せを祈り続けます」

女はその場から動こうとはしなかった。

「そ、そんなところにずっといたら死んじゃうよ! しかもそんな格好で!」

ルルは見かねて女に近づいた。

「あなたには亡くなってから幸せになってほしい……。あなたもきっと辛い経験を沢山してきたのでしょう……。お願いです。神様……逢夜様を幸せにしてください」

女はルルが見えていないのかずっと何かを祈っていた。ルルが女の肩を掴もうとしたが手は女をすり抜けた。

「えっ……」

ルルは驚いた声を上げた。刹那、吹雪がルルと女を襲った。ルルは目の前が真っ白になった。

「おい! ルル! 大丈夫か?」

「え?」

ふとルルは逢夜に肩を揺すられていた。ルルは我に返った後、辺りをもう一度見回した。虫が鳴いている。オレンジ色の夕日が石碑を照らし、辺りに雪はない。

……な、何だったの……?

逢夜が心配そうにこちらを見ていたがルルはその隣の説明書きの方に目がいった。

墓石に寄り添う女の物語。

そうタイトルが書いてあった。

ルルは気になり説明を読み始めた。

『一説によりますとこの物語のモチーフはどこかの城の姫だったのではないかと言われています。ある時、この近くにある寺に駆け込んできた女がいました。夫が亡くなったので墓を作りたいと女は必死の顔で言ったそうです。女の足でこの険しい山道を登ってきたのかとお坊さんは驚き、お坊さんはその女のためにここに墓を建ててあげました。

女が衰弱し、やせ細っていたのでお坊さんは女を寺へ招き、休ませてやろうとしましたが女は首を横に振ると頭を下げ、そのまま去って行ったそうです。

それからしばらく吹雪いていましたので外に出る事はできず、唯一晴れた日にお坊さんは例の墓に供え物を持って行きました。

そして驚きの光景に出会ったのです。

そこには雪が被らぬように墓石を守る女がいたのです。

墓を建ててやったその日から女はずっと吹雪いているこの場所で墓石を抱き続けていたようです。

お坊さんは慌てて女に近づきました。女は朦朧とした意識の中でただひたすらに夫の名を呼び、幸せになれるように祈っておりました。

そしてお坊さんが来たのだとわかるとほほ笑んで命を落としました。

それからここは絆岩と呼ばれ、登山客がここでお互いの絆を確かめ合うようになったそうです。

そしてこの地区に伝わる厄神の話と混同され近くに神社も建ちました。

今は厄をもらってくれる神様としてパワースポットになっております。

御祭神、留女厄神(るうめやくのかみ)。参拝はこちらからどうぞ。』

最後に矢印が森の中を差していた。

「……留女厄神(るうめやくのかみ)……。逢夜……この記述、セツ姫さんのだよ! そして……」

ルルは内容を読み、先程の映像と照らし合わせ確信した。なぜルルにあの光景が見えたのかはわからない。だがあの映像を信じる事にした。

「ここは逢夜のお墓……。セツ姫さんが逢夜のお墓をここに作って逢夜の幸せを願いながらここでずっと祈り、そして亡くなった……」

ルルは夕日に照らされた逢夜の顔を切なげに見上げた。

「どうしてそれがわかる? ルル……」

「わかるよ……見えたから。……逢夜、セツ姫さんはすごいね。逢夜が死んでからお墓を荒らされない場所に作って吹雪から守って……ずっと幸せを願い続けて……私とは違う……私が逢夜とセツ姫さんの間に入り込もうなんてしちゃいけなかった」

ルルはセツ姫の事を想い、涙を流した。切なさと虚しさを感じた。一人で墓を吹雪から守り続けた孤独と素直で優しい心……そしてセツ姫には絶対に勝てないのだとルルは悔しくもあり、涙がとめどなく流れた。

「……この人には勝てないよ……」

「ルル……お前はお前で強い。セツも強い女だった。だが……ルルもセツに負けねぇくらい強くて優しい女だ」

逢夜はルルの肩をそっと抱き、夕日に照らされている石碑を眺めた。

……ここが俺の墓……。セツが建ててくれた墓……。あいつは馬鹿だ……俺はあいつの幸せを願って死んだのに……あいつは俺の事なんて願って死んだのか。

逢夜にも自然と涙が零れた。ずいぶん前の記憶なのだが今は最近の事のように思い出せる。

「……逢夜……」

ルルは逢夜が泣いている事に気が付き、自分の涙を拭いて逢夜の手をそっと握った。

……私は自分の事しか考えていなかった。今、一番辛い気持ちなのは逢夜だ。それなのに彼は私を慰めて励まそうとしていた……。

……だから今は私が慰めないといけないんだ。

「……逢夜、セツ姫さんは幸せ者だったんだね」

「幸せなもんか……。幸せなわけねぇだろ……。俺が壊した。あいつも……あいつの家族も……あいつの心も……皆俺が壊したんだ! もう忘れたはずだった。後悔を背負っていくつもりだった……。だが、気持ちが溢れて止まらない……。あいつを不幸にしたのは俺だ……。俺なんだ」

逢夜は歯を食いしばりながら泣いていた。夕日は徐々に沈んでいく。オレンジ色の夕日はルルと逢夜を切なげに照らす。

「……私は幸せだったと思うよ。本当に逢夜の事、愛していたんだね。逢夜の優しさに気が付いていたんだ。あなたに愛されることで幸せを得ていたんだろうね」

ルルは優しく逢夜にほほ笑んだ。

「俺じゃなくてもっと広い世界で幸せを掴んで欲しかった……」

「逢夜、逢夜は女の子の事、わかってないね。私はセツ姫さんの事すごくよくわかるよ。……女の子は本当に好きになった男の人を影で守ったり一途に追いかけたりするんだよ。それを幸せだと感じるの……。だから私は本当に好きな人の幸せを最期まで祈り続けられたセツ姫さんは幸せだと思う。ほんと、男の人はすぐにどこかへ行ってしまうけど……」

ルルは石碑の前で手を合わせた。ここは逢夜の墓だがセツ姫が死んだ場所でもある。

「ルル……ルルはそう思うのか? セツは幸せだったと……」

「うん。私はそう思う」

「……そうか」

逢夜は涙を袖で拭うとルルにならい手を合わせた。

「……こんな幸せじゃなくてもっとちゃんとした幸せをセツにあげたかった……。もっと優しくしてやればよかった……。セツ……あちらにいるなら……会いたい」

逢夜は目を閉じ、そう言葉を発した。

「ここに来れて良かったね……逢夜」

「ああ」

「ねえ、逢夜、私、この先の神社に行ってみたいんだけどダメかな……」

ルルはそっと立ち上がると神社があるという森の中に目を向けた。

「ああ。行ってみようぜ。この記述の厄神はお前か?」

逢夜はルルを不安げに見つめた。

「ううん。たぶん違うと思う。だって私の神社は別にあるから。でももしかしたら……私の神社の本社かもしれない……。そんな気がするの……」

「本社……」

「私は他の厄神と分離した存在なんじゃないかって昔みー君に言われた事があるの。……この厄の記述が今の私の役割と同じだから……もしかしたらって……思ったの」

ルルは看板に書いてある、『今は厄をもらってくれる神様としてパワースポットになっております。』という部分に目を向けた。

「……もしかするとルルの根源がわかるかもしれねぇって事か。じゃあ、行くしかないな。俺がちょっと脱線しちまったみてぇで悪かったな」

「ううん。脱線じゃないと思う。セツ姫さんは私と関係があるようなそんな気はするの。だから……これは運命かもしれないね。逢夜が私を見てセツ姫さんだと思った事も……」

ルルは逢夜に切なげにほほ笑んだ。

……この表情……一瞬あの時セツが映ってからルルだと思ってもどうしてもセツが映る……。

……運命……か。

逢夜はルルの頭を優しく撫でると手を取り、歩き出した。

二人は石碑から離れ、暗くなりつつある山道に足を踏み入れた。逢夜は以前ルルが暗闇を怖がっていた事を思い出し、肩を抱いてくれた。

道はさほど険しくはなかったが石畳のように所々岩が出ているような道だった。

しばらく歩くと赤い鳥居が見えてきた。辺りはだいぶん暗くなってきて周りの木々がなんだか不気味に思えた。

「……ここか」

「そ、そうみたいだね……」

「なんだ? 怖えのか? お前、神だろ……」

なんだか怯えているルルに逢夜は呆れた声を上げた。

「なんか薄暗いし……不気味なんだもん……」

確かに辺りは夕暮れを迎え薄暗い。不気味と言えば不気味だ。

「大丈夫だ。ここに神さんがいるかもしれねぇし、ちょっと挨拶に来たと思えば……」

逢夜はルルをなだめ、鳥居を眺めた。鳥居の奥に社がある。手入れは行き届いているようだった。誰かが定期的に掃除に来ているらしい。

逢夜が社内に目を向けているとゆっくり社の扉が開いた。

「ひぃ! 扉がっ……」

「慌てんな。ここに住んでいる神だろ」

ルルが小さく悲鳴を上げたので逢夜はとりあえずルルを落ち着かせた。

社は神の住居スペースである。人間が社の扉を開けても置物などが置いてあるだけだが神が扉を開くと霊的空間に繋がる。その霊的空間内はごく普通のどこにでもある部屋だ。

神々によっては生活感丸出しのスペースである。

「……どちら様?」

社の扉から女の声が聞こえた。

「やはり神が住んでいるか。あんたはここに住む厄神か?」

逢夜が扉に向かい声をかけた。また扉がゆっくりと開く。まだ姿は見えない。

「そ、そうですが……」

女は戸惑った声で返事をしてきた。

「姿を見せてくれないか? 俺は霊で逢夜という名だ。そして彼女は厄神のルルだ」

逢夜はなるべく優しく声をかけた。

「……なんて運命なんでしょうか……。逢夜様……ルルを見つけたのですね」

「……?」

女の意味深な発言に逢夜は眉をひそめた。

刹那、扉が完全に開き、中から長い黒髪を持つ着物姿の女が現れた。

「……っ! んなっ! せっ……セツ!」

逢夜はその女を見て声が出なくなるほどに驚いた。社から出てきたのは昔よりも少し大人びたセツ姫だった。

「なっ……なんで……」

逢夜の横でルルも息を飲んだ。

「私は地域振興により『人についた厄をもらう』神様になりました。……久しいですね。逢夜様。まさかあなたに現世でお会いする事になるとは……」

セツ姫はあの切なげな笑みで逢夜を見つめた。

「ほ、本当にセツ……なのか?」

「はい。そうです」

セツ姫の返事に逢夜は胸が高鳴った。

「セツ……俺は……」

「逢夜様。現在私はあなたの事を何とも想っておりません」

セツ姫の質素な言葉に逢夜は軽く笑うと目を伏せた。

「だろうな。……それでいい。もう何百年も前の事だ。だが……一つだけ言わせてくれ。いままで俺を一途に想ってくれてありがとうな。すごく嬉しかったぜ。それからずっと言いたかったんだが……俺はお前に惚れてたんだ。お前は……」

「置いてきたんです。その気持ちを……」

逢夜が最後まで言い終わる前にセツ姫が言葉を被せた。

「……?」

「私はこれから……全く別の新しい神になります。この感情もすべて真っ白になります。だから置いてきたんです」

「どういう事だ?」

セツ姫が言っている事が逢夜には理解できなかった。

「私は力が衰えて厄の処理ができなくなりました。人間もそれを察知し、私を厄除けの神にしようとしています。ちょうどいいのですべてを失って生まれたての神として厄除けの神になろうと思いました。ですが……忘れたくない感情がありました……。それが……」

セツ姫はルルを視界に入れるとまた切なげにほほ笑んだ。

「それは……?」

「逢夜様を愛する心です。この気持ちは失いたくなかった。私が幸せに感じていた唯一の気持ち……どうしても持っていたかった……だから……私から生まれたルルにこの気持ちをあげたのです」

「なんだって?」

「私は……セツ姫さんから生まれたって……?」

セツ姫の言葉にルルと逢夜は目を見開き驚いた。

セツ姫はゆっくりと逢夜とルルの前まで歩いてきた。

「ルルは……私の分社から最近生まれた厄神……元は私なのです。どちらかといえば私の子供のようなものですね。ですが、ルルはルルで私ではありません。私が生まれ変わるにつれて元の役目を引き継ぐ者としてルルが生まれたようですね。……ふふ……ルルは逢夜に恋をしている……。これはあなたの意思か私の心か……どっちなのでしょうね」

セツ姫はまたも切なげに笑った。セツ姫にルルは特に何も言えなかった。

「セツ……お前は今、幸せなのか……? 俺が壊した物は……元に戻ったか?」

逢夜は苦しそうにセツ姫を見つめた。

「逢夜様、私は今、様々な人々に必要とされてとても幸せです。あちらこちらに分社も建ちました。逢夜様……私はずっとあなたを愛していました……」

セツ姫は逢夜の胸に飛び込んだ。逢夜はセツ姫を強く抱きしめた。

二人が出会うのに長い時間が経過しすぎていた。セツ姫はもうとっくの昔に逢夜を求める気持ちを諦め、別の道を歩き始めていた。

お互いが恋に落ちる事は難しそうだった。

「セツ……俺も愛していたぜ。ずっと前からな……」

「……やっと……あなたの表の優しさが出ましたね……。……ルル、逢夜はとても優しいでしょう? きっとあなたには最初からとても優しくしてくれたと思います」

セツ姫は逢夜から離れるとルルに言葉を発した。

「……うん。すごく優しいよ。……私はセツ姫さんみたいに強くないから沢山迷惑をかけているよ……。私も実は……」

「あなたもあなたの仕事ができなくなりつつある……」

ルルが先を続けようとした時、セツ姫が先に言った。

「そ、そう……なんだけど……」

「それは私のせいです。私が生まれ変わるにあたってはじめて幸せに思った感情を忘れたくなくてあなたに渡した……それがあなたの中の歯車を狂わす原因になった……私のせいです。私の狂った力があなたに入り込んだからです」

セツ姫は平然とルルに言い放った。

「セツ……俺を想う気持ちを失くさねえようにしてくれんのは嬉しいが……お前の好意でルルが辛い目に遭っている……。なんとかできないか?」

逢夜は険しい顔つきでセツ姫に声をかけた。

「私ではなんともできません。これはもうルルの問題です。私の問題じゃありません」

セツ姫は冷たく言った。

「そんなっ……」

ルルはなんだかショックを受けた。ルルは今初めて会ったが裏切られた気持ちになった。

だが不思議とセツ姫を恨む方向へは行かなかった。

ルルにはセツ姫の心がわかったような気がした。

「おい、セツ、そりゃあ自分勝手すぎるぞ。お前が招いた事ならお前もルルを助けようとするべきだぜ。ルルは完全な被害者だ。ルルはお前の道具じゃない」

逢夜はセツ姫を軽く睨んだ。

セツ姫は逢夜達に背を向けると社の方へ歩いて行った。

「おい! セツ!」

「……逢夜様、ルルを助けるのはあなたです。あなたが優しく、強くルルを守ってあげてください……。私にしてくれなかった事を彼女に沢山してあげてください……。見捨てたらルルは消えます。ルルが消えても私は知りません……」

「……」

セツ姫はふてくされたように言い放つとこちらを振り返らずに歩みを進める。

セツ姫はルルに追体験をさせようとしているようだった。

「逢夜様……」

セツ姫は社の扉から中に入ると振り返った。

「愛しています……今もずっと……」

セツ姫はまた切なげに笑うと扉を静かに閉めた。

「……っ! おい! セツ!」

……逢夜様がルルに本気になってほしい……逢夜様に助けられるなんて……あの時を境にずっと夢にみていました。

……逢夜様ならきっとルルを見つけてくれるって信じておりました。ここまでルルは無事に来た……逢夜様が守ってくださったのでしょう。私の時よりもたくさん……。

ああ……あの時代の時にそうだったら……。

……なんて……ね。私って迷惑な神。ルル……ごめんなさい。

……逢夜様……最後に現世で会えるとは思っていませんでした。私を許してください。

「セツ!」

後ろで逢夜の声が聞こえたがセツ姫はもう外に出ようとは思わなかった。霊的空間内に入り目を閉じる。

……私の今の神力はもうほとんどない……逢夜様が来るのがもう百年早かったら……私は生まれ変わろうなんて思わなかったでしょう。……いいえ、もういいの。逢夜様が現世に現れるなんて全く思っていなかったし、もし現れたら逢夜様を困らせて消えるって決めてたから。これが私の復讐になりました。ルルには本当に申し訳ないと思っています……ああ、そろそろ時間ですね。ここまでたどり着いてくれるかはカケでしたけど逢夜様はルルをここまで連れてきた……連れて来れなかったらそれでいいと思ってたけど連れてきた……ギリギリまでここで待っていて良かった……。運命ってあるんですね。

セツ姫はどこかすがすがしい顔で伸びをした。体は徐々に足から消えている。

……新しく生まれ変わっても逢夜様を見たらすぐに恋に向かう感じだったらいいな……。

セツ姫は小さく笑うと安心したように消えて行った。

「うう!」

「ルル! どうした?」

社外でルルが小さく呻いた。逢夜は慌ててルルに目を向けた。

「……セツ姫さんが……消えてしまったみたい……」

「……っ!」

逢夜はルルの言葉で咄嗟に駆けだした。

社の扉を乱暴に開ける。

「セツ!」

社内の霊的空間ではセツ姫によく似た女性が驚きながらこちらを見ていた。

「あ、あの……どちら様?」

「セツ……」

「セツ……? ああ、私を知っている方ですか?私はセツではなくて留女厄神(るうめやくのかみ)と申します。前世がいたようですが私は新しく生まれた厄除けの神です。よろしくお願いします」

セツ姫に似た女性は丁寧にお辞儀をしてきた。逢夜の事をまったく知らないようだった。

「セツ……」

逢夜はセツ姫が自分に何がしたかったのかに気が付いた。

……あいつがしたかったのは復讐だ。すべてを壊した俺への……。

逢夜は元セツ姫に軽く会釈をすると社外へそっと出て行った。

「……逢夜……大丈夫?」

出てきた逢夜にルルは心配そうに尋ねた。

「ああ……なんだか不思議な気分だぜ……。俺は愛されてもいたし憎まれてもいたようだ……。最後に会えて良かった。ここまで来るともうなんだかすがすがしい。セツは消えた。……今度は俺があいつにいつか復讐してやるぜ」

逢夜は頭を抱え、軽く笑った。

「……復讐? よくわからないけどいじめはダメだよ」

ルルはよくわからなかったが逢夜に合わせてほほ笑んだ。

「そんな事じゃねぇよ。ま、まあ、いい。……よし、じゃあ、一応、お前の厄の方面はわかった。とりあえずは一度、鶴の元へ戻ろうか」

「う、うん」

逢夜はルルに手を伸ばした。

社内に残された元セツ姫は首を傾げていた。

……しかしあの銀髪の人……どっかで見た事あるような気がするのよね。

……でも男らしくてすごく優しそうな人だった。

……また来たら惚れちゃいそうだわ。

元セツ姫は幸せそうに彼を思い出していた。

彼に惚れる……それが逢夜のセツ姫に対する復讐のお返しなのかもしれない。

七話

逢夜とルルは鶴が待機している場所まで戻った。

「もう用は済んだのかい? よよい?」

鶴は先程とは何も変わらず軽く話しかけてきた。

「え? う、うん」

ルルはぼうっとしていた頭を元に戻して答えた。

「鶴、この近くの図書館へ飛んでくれ」

「ご希望はないのかよい?」

「ない。近くならどこでもいい。じきに暗くなる……図書館が閉まる前に着きたい」

逢夜は何にもなかったかのように駕籠の中へと入って行った。ルルは先程の事を引きずり困惑していたが逢夜は引きずってはいないようだ。

いや、そう見えるだけなのかもしれない。

……彼は忍……感情を表に出さない……。すごいなあ。

ルルはそう思いながら逢夜にならい駕籠の中へと入った。

「では行くよい!」

鶴は変な掛け声を発すると駕籠を引き飛び上がった。

逢夜の横に座ったルルは逢夜の顔色を窺った。逢夜はいつもとまったく同じだった。

「ん? なんだよ? 俺の顔になんかついているか?」

逢夜はルルの視線を感じ、ちらりとルルを見た。

「え? い、いや……何でもない」

ルルは慌てて目をそらした。

「……なんか隠してんな? なんでもいい。俺に聞け」

逢夜はルルの心を見透かし、ルルに笑いかけた。

「……あ、あの……さっきの事……引きずってないの?」

「ははっ! こんなに直球で聞いてくるとは思わなかったぜ」

ルルの質問に逢夜は軽く笑うと話を続けた。

「引きずってないと言えばウソになるが割り切るのは昔からの癖でな。もう終わった事は流すようにしてんだ。でも間違えるな。お前をもし助けられなかったら俺はたぶん皆が引くくらい落ち込むと思うぜ」

逢夜はまた軽くほほ笑むとルルの頭をそっと撫でた。

「ふふっ……ありがとう。逢夜。でも……無理しないでね」

「……ああ。もう何百年も前の事だ。大丈夫だよ。ありがとう」

逢夜は穏やかな声でルルに返事をすると窓の外を眺めた。

窓の外は最初に乗った時よりもだいぶん速く流れていく。鶴は高速で空を飛んでいるようだ。

「よよい! まだ開いている図書館があったよい!」

鶴は飛んでからそんなに経っていないのにもう声をかけてきた。

「じゃあ、そこで降りてくれ」

「わかったよい!」

逢夜の声を合図に鶴は駕籠を下降させた。

逢夜とルルは小さな町の小さな図書館の前に足をつけた。

あたりは薄暗く、夕日は完全に沈みかかっている。当然、この時間は誰も図書館付近を歩いていなかった。

「そ、そういえば逢夜は私の厄の方面がわかったのにどうして図書館に行こうと思ったの?」

ルルは図書館への自動ドアを潜りながら隣を歩く逢夜に尋ねた。

「ん? ああ、お前は知らねぇのか? 人間の図書館から神々が使用する図書館に行けるんだ。そしてその図書館から……夢幻霊魂の世界、視界(弐の世界)に行ける」

「えっ! 弐の世界!?」

逢夜の答えにルルは驚き、思わず叫んだ。

「叫ぶなっつーの」

「ご、ごめん……」

ルルは逢夜が大きな声を嫌っていた事を思い出し、小さくあやまった。

「視界(弐の世界)にあの図書館からルルが一神で入ったら間違いなく元の場所に戻れない。Kの使いで霊魂である俺がいればお前は迷わず肉体ごと視界に入る事ができる。うまく視界に入れたら俺の姉弟を紹介しようと思う。そしてこれからどうするか策を立てたい。まあ、今はとりあえず神々が利用する図書館の方に行くぞ。ちょっと調べたい事もあるしな」

逢夜はルルの手を引くと図書館のロビーから図書館へと入った。本の量はそれほど多くなく、広さもあまりなかった。閉館間近だからか人は一人もいなかった。

逢夜は迷うことなくルルの手を引き歩き、キッズコーナーから奥まった歴史書棚の方へ歩いて行った。

この町の郷土資料などが沢山並べられている棚の奥にもう一つ空間があった。

「ここから先の空間は霊的空間だ。人間の目には壁に見えるはずだぜ。まあ、実際にここは壁だ。俺達は壁の裏側の空間に入る」

「本当だ。この壁の裏側にもう一列本棚がある……」

逢夜に連れられてルルは霊的空間内へ入った。霊的空間はここの図書館に合わせて作られており、この歴史書コーナーがもう一列ある……といったように見える。

しかしこの棚には本が収納されておらず、下の方に一冊だけ何もかもが真っ白な本が申し訳なさそうに置いてあるだけだった。

「んで、これだ」

逢夜はその不気味な白い本を手に取った。

白い本には『天記神』とタイトルのようなものが書かれていた。

「……てんきじん?」

「いや、『あまのしるしのかみ』だ。じゃ、行くぜ」

「え?行くって……何? ……逢夜、この本何も書いてないよ……」

ルルが訝しげに逢夜を見たが逢夜は当たり前のようにその本を開いた。

ページも何もかもが真っ白な本は急に光出し、逢夜とルルを本の中へと引きずり込んだ。

あまりの眩しさにルルが目を瞑っていると逢夜に肩を揺すられた。

「おい。目開けて大丈夫だぜ」

逢夜に言われてルルは恐る恐る目を開いた。

「えっ! ここは……何?」

ルルは目の前の光景に驚き、声を上げた。ルルと逢夜は先程の図書館ではなく、なぜか野外にいた。空は霧が覆っていて見えないが辺りはジャングルのような森の中だった。

「行くぜ」

「え? い、行くって?」

「天記神(あまのしるしのかみ)のとこだ。少し調べたい事もある」

「とりあえず来い」と逢夜はルルの手を引き歩き出した。一応、細い道ができている。草木が分かれているだけの道を少し進むとすぐに大きくて古そうな洋館が現れた。

「な、なんか怖いよ……。ホラー映画とかに出てきそう……」

「……あれは図書館だぜ。ただの図書館」

怯えているルルの手を優しく引きながら逢夜は古そうな洋館に近づいて行った。

洋館の前には様々な種類の盆栽が元気に育っていた。手入れもきれいにされていたが天記神とやらの趣味なのだろうか……。

ルルは立派な盆栽を茫然と眺めながら怯えの入った顔で洋館の扉の前に立った。

隣にいた逢夜は何のためらいもなく重そうな扉を引いて開けた。

「お、逢夜……そんないきなり……」

ルルが戸惑った声を上げた時、男の声がした。

「あらぁ、いらっしゃい。図書館へようこそ」

男の声はどこか女性的でもあった。逢夜とルルは中へと入った。中は明治っぽい雰囲気が漂い、和と洋が混ざったような場所だった。長机がそこそこ置いてあり、後は天井まで続く本棚だった。本棚にはびっしりと本が収まっていた。

「わあ……」

ルルは天井付近までそびえる本棚に目を丸くした。

……上の方の本はどうやってとるんだろ……。

そんなことを思っていると前から特徴的な格好の男が歩いてきた。星形をモチーフにしたような謎の帽子を被っており、青色の髪が腰まで伸びている。紫色の着物に身を包み、オレンジ色の瞳はどこか気品がある。顔つきは優しい感じの整った顔つきだった。

だが仕草がどこか女のようだった。

「ゆっくりしていってくださいませ。それとも何か調べたいことがございますか?わたくし、天記神にお任せ下さいませ」

天記神と名乗った男は口に手を当てて「ホホホ」と笑っていた。

……オネエさん?

ルルはそう思ったが口には出さなかった。

「天記神、視界内での厄神の仕組みを詳しく調べたい」

逢夜は天記神に調べたいことを伝えた。どうやら逢夜はこの図書館で厄神の仕組みについて今よりも詳しく知ろうとしているらしい。

「はい。わかりました。少しお待ちを」

天記神は優しくほほ笑むと手を上にかざした。かざした瞬間に本棚の上の方の本が一冊、二冊と勝手に取り出され、風のように舞って降りてきた。

「えー……これと、これと……これ……かしら?」

天記神は上から舞うように落ちてきた本三冊を手に取ると近くの長机に置いた。

「すぐわかるんだね……」

ルルの一言に天記神はまた口に手を当てておしとやかに笑った。

「もちろん、わたくしは書庫の神ですから」

「この三冊か?」

「ええ」

逢夜の問いかけに天記神は軽く頷いた。

三冊の本は古文書のような感じだった。文字も今の文字とは違い、崩し字でタイトルが書かれていた。

逢夜は本の一冊を手に取ると読み始めた。

「お、逢夜……これ……読めるの?」

ルルが中身を覗きながら訝しげに逢夜に尋ねた。

「読める……そりゃあ読めるよなあ。俺の時代ではこれが普通だぜ……?」

逢夜は首を傾げながら目を再び本に戻した。

「そ、そっか」

「……最近誕生した神はまあ、読めねえか。……最初は厄神の種類についてだな。厄除けと厄神の二種類がいる。厄神は何か障る事があると厄を振りまく。無垢で単純な者が多い。人間はそれを祭る事によって怒りが静まったと感じ安心を得る。事実厄神は人間の祈りにより大切にしてもらえると落ち着く事が多い。障らないようにすることが大事である」

逢夜はルルにもわかるように文章を読み始めた。その間、天記神はお茶とお茶菓子を取りに奥にある小部屋へと去って行った。

「そして厄除けの神は人々の厄を自ら体に取り込み浄化する事を主としている。自然現象よりかは人間についた厄を落とすのが一般的な厄除けの神だ。……んん……これは少し内容が古すぎるぞ。俺が知りたいのは取り込んだ後の厄除け神内での話で視界での厄処理の事だ」

逢夜はさわりだけ読んで本を閉じた。

「じゃ、じゃあこっちのちょっと最近っぽい本はどうかな?」

ルルは残り二冊の内の一冊を手に取り、逢夜に渡した。

「ん? ……ああ、じゃあこっちを読んでみるか」

逢夜は本を受け取り開いた。

「……厄の浄化について……おお、こっちは近そうだ」

逢夜とルルが真剣に目を向け始めた時に天記神がクッキーと紅茶を盆にのせて持ってきた。

「どうぞ。おいしいですよ」

「ん? ああ、ありがとう」

「わあ、おいしそう。ありがとう!」

逢夜は軽く返事をしただけだがルルはクッキーの方に目がいってしまっていた。

「ルル、厄除けの神は厄の処理をする時に自身の神格が壊れないように楽しい夢を見るようにできているらしい。それが正常に動いていないと悪夢を見、その神の心……視界は自身の厄にまみれて狂い、最期は視界に飲まれて消えてしまうそうだ。視界では厄……負の感情エネルギーとして処理されるようだぜ」

逢夜の言葉にルルは食べていたクッキーを噛まずに飲み込んでしまった。

「ゲホゲホっ……え……私自身も厄として処理されちゃうの? ……それに夢? みてないよ? 夢……」

「覚えていないだけかもしれない。お前自身の厄もそろそろたまって来るんじゃねぇかな……。急いだほうが良さそうだ。まずはルル本体の厄を払うか……お前の世界がどうなっているかで方針が変わりそうだ」

「そ、そうだよね……。人間の厄を受けて処理できないんじゃあ私自身も厄がたまるよね……。現世に放出しててもやっぱり自分にもたまると思う……」

ルルが自分の胸辺りに手を置いた。

「……厄がたまっているかたまっていないかは俺にはわからない。お前自身の世界はお前の目で見て判断しろ。俺も一緒に行ってやるよ」

逢夜はルルの背中を軽く叩くと頷いた。

「あ、ありがとう……。でも弐に行くってことは……寝るって事?」

「いや、俺がそのままのお前を導く。俺はKの使いで霊だ。視界は自由に動ける。普通の魂ならば姿形がない状態で視界を動き、自分の世界に入った時に肉体を持つ。俺は元々霊だが普通の霊じゃねぇ。だから肉体がある状態で視界内のコンタクト部分を進むことができるんだ」

「……ご、ごめん。よくわからないよ」

ルルはせっかくの逢夜の説明をあまり理解できなかった。

「んん……まあ、実際行ってみればわかるぜ。ふむ……この本の記述によるとルルの基質は愛情のようだな」

逢夜はパラパラと手に持った本の記述を読んでいく。

「まあ、セツが関わっているから当然か。悪い方面にいってしまった縁を失くす、もしくはいい方へつなげる……といった事をルルと同じ基質の厄神は無意識にやっているようだぜ。そっち方面のデータを圧縮し中身を組み換えて人にとって良いと思われるデータに変換し、再び世に放つ……こないだお前に説明した事を難しく言うとこの本のような説明になるようだ。つまり、お前はパソコンでいう所のデータの変換ソフト」

「……う? うん……」

「……ルルは圧縮のところまではできるが組み換えの所で別のデータが邪魔をする……。……そうか……つまり、その部分のプログラムを変える事ができればルルは厄神としての業務が正常通りできる……」

逢夜は本を読みながら一人頷いた。

「……そ、それはどういう事?」

ルルの不思議そうな顔を見、逢夜は腕を組みながら口を開いた。

「……先に俺の姉弟にルルをちゃんと紹介して相談しようかとも思ったが……その前にやっぱりルルの心の世界(ルルの世界)に行くのが先だ。そのプログラムがどんなものなのかちゃんと目で見ないとな」

逢夜はきょとんとしているルルの手を掴むと本を閉じ立ち上がった。

「お、逢夜?」

「天記神、ありがとう。助かったぜ」

少し離れた場所で本の整理をしていた天記神に逢夜はお礼を言った。

「あ、あら? もう行かれるのですか? またのご利用をお待ちしております」

天記神は少し戸惑った顔を向けていたが丁寧に返答し手を振ってきた。

ルルは突然の事であったがとりあえず天記神に笑顔で手を振っておいた。

逢夜も軽く手を上げるとドアを開けてルルを引っ張りながら外へと出て行った。

外に出た逢夜は盆栽が飾ってある庭を越えて迷うことなく霧の中へと足を踏み入れた。ルルはよくわからなかったのでなすがままに逢夜について行った。

霧の中に入ってから辺りが真っ白になり前も見えなくなった。それでも逢夜は足を止めない。

「逢夜……なんかこれ……やばそうだよ……」

ルルが小さく声を上げた。

「ああ、普通だったら謎の違和感と恐怖心が襲うだろう。それに従うのは正しい。ここから先、現世の神、生きている者達が肉体を持ったまま入り込むと迷い、二度と外へは出られない。世界からは忘れられ、こちらの弐の世界、視界に迎えられる。つまり……死ぬ」

逢夜の言葉を聞いてルルはさっと顔を青ざめさせた。

「でも大丈夫だ。俺がいるからな。俺の手を握っていれば俺の体から俺のデータがルルに届く。そうすればルルも俺と同じデータを持っている事になるんでルルを含めて俺となるんだ。まあ、恥ずかしく言うと一心同体ってやつだ」

逢夜は軽く笑いながらルルに説明をした。ルルは一心同体のフレーズに顔を真っ赤にし、口をパクパク動かしていた。

「……? ルル? よこしまな意味で言ったんじゃないぜ……」

ルルの反応を見て逢夜はため息をついた。

「う、うん……私今……逢夜と繋がっているんだね」

「……つながっているって……まあ、そうなんだが……声だけ聞いている奴がいたら誤解しそうだな……。っと……ここから弐の世界内、視界に入るぜ」

逢夜は立ち止まるとルルを振り返った。

「ここからって……真っ白なんだけど……」

ルルが戸惑っていると逢夜が足を一歩前に進めた。逢夜に引っ張られルルは強制的に視界内と思われる空間に足を踏み入れた。

「……っ!」

足を踏み出した刹那、ルルは目を見開いた。突然、足元の重力がなくなった。浮いているのか歩いているのかもよくわからない。逢夜はさらにルルを連れて先へと進む。

逢夜はもうすでに歩いていなかった。空を飛んでいる感じだ。

「……う、浮いている……の?」

「ああ、浮いている。これが視界のバイパス部分だ。ここからそれぞれの感情を持つ生物の世界がある。ルルの世界は俺ならすぐに見つけられるぜ」

逢夜はまたさらに進んだ。気がつくと霧はなくなっており、辺りは宇宙空間のようになっていた。本当に宇宙なのか星がキラキラと輝いている。

「ルル、下を見てみろ」

「……?」

逢夜に言われ、ルルは下を向いた。四方八方、下もすべて宇宙空間だった。ルルの遥か下では様々な世界がネガフィルムのように複雑に絡まり合っていた。

雪が降っている世界の横は常夏の世界だったりなど時代背景、季節もすべてバラバラだ。

「これが一つ一つ、誰かの心の世界だ。今見えている世界は上辺の心の世界。この世界に入り込むとさらに下に個々の真髄の世界がある。真髄は本当に心を許している者でないと入る事はできない。特に人間は嘘の心で本当を隠す生き物だ。複数の世界を持っている者もあり、真髄の世界に行く事は非常に難しい」

「……心ってこうなっているんだ……」

ルルは茫然と沢山の世界を見つめていた。

「この生きている者の心が霊達の住処で世界だ。死者はこの世界のどこかで毎日を生活している。毎日と言ってもそれぞれの世界によって時間がないところもあるけどな。とにかく、魂のエネルギーが完全に消えて新しいエネルギーになるまで霊達はここで魂を燃やし続ける。別に何もしない。楽しく暮らすだけだ。ここは宇宙空間だ。このどっかの心の世界の一日が地球上で百五十年の所もある。時間の管轄もめちゃくちゃだ。だが俺の弟達が視界の時神をやっているため、監視はできている」

逢夜はそのまま自由に宇宙空間を飛び始めた。

「逢夜……も、もし私一神でここに入っていたら……本当に戻れる確率はゼロ?」

「……ちょっとやってみようか?」

「え?」

逢夜は突然ルルの手を放した。ルルの体に突然重力がかかった。

「……っ!」

ルルは頭が真っ白なまま勢いよく下へと落下した。

「いやああ!」

ルルは騒いだが絶叫はすぐに収まった。逢夜が素早くルルの手を取ったのでルルはまた再び無重力に支配されふわふわと浮き始めた。

「……わかったか? 肉体を持っているとこうなる。下にある世界のどれかに落ちて誰かの上辺の世界を永遠にさまよう」

「……はあはあ」

ルルは顔を青ざめさせながらネガフィルムのようになっている世界を見つめた。

「まあ、肉体がないなら大丈夫だけどな。あいつらみたいに」

逢夜はルルを抱えてネガフィルムのようになっている場所まで飛んでいった。その付近には白い光が多数にフヨフヨ浮いていた。

「こ、これは?」

「魂だ。こいつらはこれから他の世界で生活するのか何かイベントごとでもあって別の世界に遊びにいくのかだな」

魂達は迷うことなく目的の世界へと入り込んでいく。

「は、はあ……」

魂はネガフィルムのような一つ一つの世界に水滴のように落ちていった。よく見ると水滴のように落ちていった世界の内部で魂は人型へと姿を変えていた。

「ああやって誰かの心に入るとその心の持ち主のイメージにより形を持つ。形を持つって言っても姿は生前とあまり変わらないが姿かたちの年齢は自分で変える事ができる。つまり、すごく歳いって死んだじーさんでも子供の姿がよけりゃあ子供の姿になれるってわけだ」

「へ、へえ……弐の世界……視界って面白いんだね」

ルルは吸い込まれていく魂を物珍しそうに見つめながら逢夜に答えた。

「で……ルルの世界は……」

逢夜はルルを抱えながらネガフィルムにある一つ一つの世界を見ていく。

「もうちょっと下か?」

逢夜は沢山のネガフィルムが連なり絡まる内部へと進んでいった。

「……見つけた。あれだ」

逢夜は少し下にあったネガフィルムの帯の一つに近づいて行った。

「お、逢夜……なんで迷わずにすぐに見つけられるの?私、全然わかんないよ」

「俺はKの使いで霊だぜ……。データとエネルギーの種類を見ればけっこう簡単にわかる。だがルルはそれに特化している神じゃない。お前にはそれを見分けるプログラムが入っていないからわからないんだ。別に必要もないしな」

逢夜は不安げなルルに笑いかけると一つの世界へと飛び込んでいった。

その世界に飛び込んだ時、辺りは真っ白だったがルルはどこか安心感を覚えていた。ゆっくりと下降する逢夜に抱かれながらルルは不安と安心の両方を得ているというよくわからない気持ちだった。

……ここが私の心の世界? ……なのかな。真っ白……。

ルルがそう思った時、霧のような白い空間が弾け、濃い緑色の草原と青く澄んだ海、真っ赤な色の鳥居が上空写真のように見えた。まるで鳥になったみたいだった。

……ここが私の世界……きれい……。

ルルは逢夜に抱えられながらその美しい景色を茫然と見つめた。

八話

逢夜はルルを抱えながら海辺の砂浜へ足をつけた。目の前はコバルトブルーのきれいな海、後ろは緑の草原、その草原の近くに赤い鳥居と社がある。

「ここが私の世界……」

「きれいな世界じゃねぇか。ここにだったら俺も住んでみたい」

茫然としているルルに逢夜はほほ笑んで言った。

どこからともなく優しい風が二人をすり抜けていく。

「……ルルのシステムはどこにあるんだ?」

「わからない……わからないけどその社な気がするの」

ルルは目と鼻の先にある赤い鳥居の奥の社を指差した。

「そうか。とりあえず、行ってみよう」

逢夜とルルは赤い鳥居の方へとゆっくり歩いて行った。

そのままそっと鳥居を潜った所でザワザワとなんだかいやな予感がした。

逢夜は咄嗟にルルを庇った。

目の前の社に現世で見たあの塊の厄が真っ黒な柱となって雷のように落ちてきた。

真黒な負のエネルギーの柱は社を囲むように空高く突き抜け、覆っていた。

「……っ! これがルルの負のエネルギー……そしてこの社がルルのシステム。エラーシステムが作動しているのに周りの負のエネルギーで近づけねぇ」

逢夜が戸惑うルルを落ち着かせながら小さくつぶやいた。

「こ、これが私がため込んだ人々の厄……なの?」

ルルは身体を震わせながら徐々に後ろにさがっていた。

「……そのようだ。……ルル、大丈夫だ。なんとかしてやるから」

逢夜はルルの肩にそっと手を置きながら何度もルルを慰めた。

だがルルはこの厄が人々の厄ではなく、自分自身の厄なのではないかと直感で思った。

そして自分の心に触れ、実際に厄を見た事でその厄が何の厄なのかはっきりとわかってしまった。

……違う……これは……嫉妬だ。

「ルル、大丈夫か? 一回離れよう」

ルルが目を見開き、その厄を凝視していたため、逢夜はルルをその場から離そうとした。

しかし、ルルはまったく動かない。体を震わせてその厄をじっと見ている。

……悪夢……悪夢だ。

……これは人々の厄じゃない……私の負の感情だ……。

……私が人々の良縁を見つめ、悪いところを厄として吸収し、縁を繋いで……そして愛し合っている人々に嫉妬して……処理すべき厄を自分から発する厄として貯めている?

……私の嫉妬……。これは悪夢だ。

「私は……縁を紡いであげた人に嫉妬なんてしてない……。うらやましいなんてっ……思った事……ない」

「ルル?」

ルルは頭を抱えてうずくまった。逢夜は心配そうにルルに寄り添った。

「私はっ……そんな事……思ってない……。思ってない!」

ルルの目から勝手に涙が流れた。

……厄を払いに来た若いカップルがお参りに来た後に腕を組んで寄り添って去って行く、楽しそうに笑っている。ああ、良かった。これであの人達はきっと寄り添って生きていける。喜ばしい事だ。

……私はそう思っていつも仕事をしている。

『本当にそう思っている?』

ふと頭の中でもう一神のルルの声が聞こえた。

この声は心の声かそれとも悪夢か。

『私はいつもひとり……ひとりで眺めている。優しそうに女の子の肩を抱く男の人……手を繋ぐ男の人……あの手はあったかいだろうなあ。私は……いつも知らない内に心で泣いている。……いいなあ。私もああいう風にできたら……うらやまし……』

「やめて!」

ルルは頭の声に反論するように叫んだ。

「やめてよ! そんな事思ってない! 醜いよ! 私は神……そんな事とは無縁なの!」

「おい、ルル……大丈夫か?」

逢夜はルルの背中をそっと撫でた。

頭の声はまだ響く。悪夢はまだ覚めない。

『私はわかっている。逢夜は現世の人じゃない。私は現世の神。次元が違う。はじめて触れた男の人でも結ばれることはない。こんな感情になる事も間違っている。私は逢夜にこれ以上迷惑をかけてはいけない。私はいずれひとり……私はいつもひとり……』

「……私は……ひとり……」

「お前は一人じゃない。俺がいる」

逢夜の優しい一言にルルは目を伏せ、ほほ笑むと

「ありがとう」

と一言だけ言った。逢夜の優しさはルルを苦しめ、言葉も薄く感じた。

……私の中に……きっとセツ姫さんがいるんだ。

そして私はたぶんセツ姫さんにも深く嫉妬していたんだろう。

表で見せるよりももっと深く……。

ルルは涙を拭うとゆっくり立ち上がった。

「ルル、大丈夫か。とりあえず、確認はできたから俺の姉弟の所に行こう。色々調べてくれているはずだ」

逢夜はルルを優しく抱きしめた。ルルはその温かさを感じ、それを幸せに思いながら頭は別の所にあった。空虚な目で逢夜を見、

「うん。逢夜、ありがとう。……私、逢夜の事……好き」

と感情なくつぶやいた。

逢夜は複雑な表情でルルをやわらかく抱きしめるとルルの世界から静かに離れた。

悪夢は覚めることなくルルの本体へと入り込んで来ていた。

ルルは空虚な目をしたままぼうっと逢夜と手を繋いでいた。ルルの世界から離れ、先程の宇宙空間のような場所に戻っていた。

逢夜はルルの変貌を心配したがあえて何も言わなかった。

なんとなくルルが考えていることがわかったからだ。

……私はひとりか……。もし……この件が上手く行ったら……俺は……。

逢夜は首を振った。

……今は考えるな。ルルを救えるかどうかすらわからねぇんだ。

逢夜は表情を歪ませながら姉弟がいる世界へと無言のまま入り込んだ。

ルルはうつむきながら逢夜の後をついてきた。

逢夜の姉弟がいる世界は白いきれいな花に覆われた世界だった。白い花畑の真ん中に瓦屋根の日本家屋が一棟建っている。

「ルル……」

「……大丈夫……」

心配そうな逢夜にルルは頷いて答えた。表情に生気を感じられなかった。

「やっと来たか」

日本家屋の玄関に立った時、銀髪の小柄な女が少し柔らかめの表情で声をかけてきた。

子供のような外見の彼女は逢夜の姉、千夜である。

昔、男として育てられたため服装は羽織に袴と男性の格好をしている。

「千夜お姉様、ルルを連れてきました」

「……その生気がない娘がルルか」

千夜はルルを見て首を傾げた。

「はい……少し色々とありまして……」

「まあ、入れ。中に更夜がいる」

千夜は逢夜とルルを家にあげた。

千夜は逢夜とルルを連れて和室の一室へ案内した。障子戸を開けると逢夜にそっくりの弟更夜がいた。

「……ああ、更夜、千夜お姉様……」

しばらく黙り込んでいた逢夜はやがて決心をし、更夜と千夜を視界に入れ、重たい口を開き話はじめた。

「……千夜お姉様……今は俺じゃあルルの心に入れない。こういう話は女同士の方がいいんだ……その……ルルは……」

「わかった」

逢夜の言葉を千夜が途中で遮った。

「本題より先にルルの方が心配だ。私がルルの様子を見る。逢夜、更夜は少し外に出ていろ。……それから逢夜、お前も更夜とよく話せ。お前の顔色も悪いぞ」

千夜は逢夜が言おうとしていた事のすべてがわかった。

そして見抜いた。ルルと逢夜が共に苦しんでいることを。

何で苦しんでいるのかもわかってしまった。

「……お姉様、私は大丈夫です」

逢夜は千夜に丁寧に答えたが千夜はゆっくり首を振った。

「こっちもルルの話をちゃんと聞いてやりたい。少し時間がかかる故、逢夜もちゃんと自分の気持ちを固めろ。私には女心はわかっても男の心はわからん。まあ、いいからちょっと出ておけ」

千夜は逢夜に諭すように言うと更夜と共に外へと追い出した。

「さて。……幽霊はいつだって生者を導くものだ。ルル……君の心はよくわかる」

千夜は障子戸を閉めてルルを座布団の上に座らせた。

「ルルは逢夜を気にいってくれたのか。あいつは仲間想いで人一番優しい男だ。ルルは逢夜の中にだいぶん入り込んでいるぞ。実はあいつがあんなに取り乱すなんてことは今までなかったのだ」

千夜の言葉をルルは聞いているのかいないのか下を向いたまま顔を上げなかった。

千夜は構わずに続ける。

「ルルが何を考えているのかはわかる。君は本当に逢夜が好きなんだな。この件が成功するかしないかわからないのに君は逢夜と別れたくないと思っている」

千夜はルルをそっと覗き込む。

「逢夜も君に心を惹かれているようだ」

「……すればいいの?」

千夜が話している最中にルルが小さくつぶやいた。

「ルル?」

「どうすればいいの……?」

ルルの目から抑えていた涙が溢れだした。

「そんな話聞かされても私は逢夜と一緒にいられないじゃない! 私は一神になっちゃう……。それは変わらないんだ! 初めからこんな感情……持たなければ良かった。違う……もっちゃいけなかった。初めからこんな感情なければよかったの!」

ルルは先程感じた痛みを吐き出すように叫んだ。

「あなた達はいいね! 逢夜と一緒にいられて、姉弟で! ずっと……一緒に……いられて……」

ルルは嗚咽を漏らしながら顔を手で覆った。

「何言ってんだろ……こんな馬鹿みたいに……感情的になる私ってやっぱりおかしい……。姉弟だもん。……一緒にいるのが当たり前だし……私と逢夜は他人だもん……。どう頑張っても他人なんだもん! そんなのわかってたのに! 姉弟だから一緒にいられていいね! なんて……何言ってんの? 私……馬鹿すぎて何にも言えないよ!」

ルルは涙を流しながら叫んだ後、小さく最後につぶやいた。

「……もうこのまま消えちゃおうかな……。かみさまを続けるの……もうつらいよ……」

消え入りそうな声だった。

「……ずっと人の縁ばかり繋いで疲れたんだ。自分の弟がこんなに想われていたなんて嬉しいことだ。ルルはきれいな心を持っている。そして優しい」

ルルの言葉に千夜が答えた。

「だが」

千夜はルルの顔を覗き込んで言う。

「逢夜とルルは縁で結ばれている。その縁を自らほどこうとするな。ルルは男女間の負の感情を取っ払える神だろう。引き留めて離すな、逢夜を追い詰めろ」

「追い詰める?」

ルルは初めて顔を上げた。

「……もし、憐夜なら……死んだ妹ならこう言うだろう。『この世界の仕組みが何よ、運命が何よ、そんなの全部ひっくり返して前例から外れようよ、お兄様が全力で逃げても全力で追いかけて締め上げるくらいしたらどうなの?』と」

……追いかけて逃げられても追いかける……。そして締め上げ……

ルルはそこまで考えて頭をブンブン振った。その様子を見ながら千夜がため息交じりに言葉を発した。

「……私が考えた憐夜の言葉が一番ルルに響いたみたいだが……。ルル……もう一つ、言っておきたいことがある」

「……?」

千夜の言葉にルルは耳を傾け始めた。

「ルルと逢夜が切り離される事はない」

千夜ははっきりとそう言った。

一方で逢夜は更夜と白い花畑を歩いていた。千夜に追い出されてやる事もなく、とりあえず外へ出たのだった。

逢夜の弟、更夜は元々無口な男だ。花畑を歩いていてもほとんど会話はない。姉と妹ならば仲良く会話もするのだろうが兄と弟だとどうしてここまで無口になるのか。

男同士だとくだらない日常会話ができなくなるようだ。

「……なあ……」

逢夜が沈黙を破るように更夜を呼んだ。

「はい。何でしょうか」

真面目な更夜の声に逢夜は結局何も話せずに口を閉ざした。

「……なんでもねえや」

「お兄様」

逢夜が投げやりに歩き出した時、更夜がすぐに声を出した。

「……なんだよ?」

「彼女……ルルの事を気になりだしたのは仕事で……ですか?」

更夜は静かに逢夜に問いかけた。

更夜も逢夜も忍だ。演技なんてものはずっとやってきたことだ。更夜は逢夜に『ルルが好きなのは芝居なのか?』と尋ねたようだ。

「……更夜……俺はおかしくなっちまったのかもしれない」

「……芝居ではないと」

「……ああ、はじめは芝居だったかもな。今は……なんというか……なんかちげぇんだよ。あいつは優しいやつで放っておけないんだ。子犬みたいでよ。俺に守ってほしいって訴えかけるんだ」

逢夜は戸惑いながら更夜に小さくつぶやいた。

「……お兄様は守りたいというお考えを持っているだけです。彼女は全くそのような事を思っていないかもしれません」

「……俺が勝手にそう見ているだけ……って考えもあるってわけか」

「はい」

更夜は逢夜に表情なく答えた。

「だがルルにわざわざ『俺に守られたいか?』なんて尋ねられるわけねぇだろ。どんだけ自意識過剰なんだよって感じになんだろ」

「そんなに気になりますか? 彼女が」

「……お前は俺に何を言わせたいんだ?」

更夜の言葉に逢夜は目を細めた。

「男は心を寄せた女を守りたいと思うそうです。本能的に」

「はあ? なんだそりゃ」

逢夜は馬鹿にしたように笑った。だが心では核心をついているような気がした。

「……漫画というもので学んだ内容ですが」

「ああ、そういや、お前、なんだか知らねぇが少女漫画にハマってたな。あれは少女が読むもんだろうが」

逢夜が笑っているので更夜は頬を赤く染めた。

「まあ……昨今で人気の漫画というものは人間の描写と表情の描写が載っているので参考になります。ええ、こちらによく来る子孫の娘も好きで……」

「照れ隠しはよせ。別に少女漫画を男が読んだって悪かあねぇだろ。お前がさっき言った『男は心を寄せた女を守りたいと思う』ってのはお前がハマっている少女漫画の名台詞じゃねぇか。そのページお気に入りのようだな。何度も読んだ後があったぜ」

逢夜はいたずらっぽく笑った。聞いていた更夜は耳まで赤くなった。

「お兄様っ……なぜそれを……。ま、まさか、お兄様も読んで……」

「さあ、どうだろうな」

「……私は……」

ほほ笑む逢夜に更夜は必死だった。それは演技ではなく本当の自分の感情を相手に伝えようとしているものだった。元々忍だった彼らは感情というものを幼い時に捨ててしまってからずっと心がわからずにいた。

凍りついていた心は徐々に解凍されつつあった。

「私は……」

「なんだ? 更夜」

更夜の言いたいことはなんとなく逢夜にもわかっていた。だが、自分ではない者からその言葉を聞きたかった。

「あの漫画のセリフ……わかりませんか? 俺は……いえ、私は……自分の大切な者を守る行為は愛情であると……家族であると捉えました。血は関係なく、繋がるのです。大切な何かが」

「……大切に想う者を守ると大切な何かに繋がるか。少女漫画でそこまで難しい事考えられるのはお前だけだ。だいたい少女漫画を描いているのは女だ。読むのもほぼ女だ。……あれは女が妄想して描いたか読者がそういう物語にしてほしいと願ったか……だろ。そうじゃない奴もいるかもしれないがだいたいの女が守ってほしいって思っているだけだ」

「ええ。ですから……」

「ルルもそうだって言いたいのか? それはさっきお前が言った事と真逆だぜ」

「私はルルという少女の事をまだよく知りません。ただどちらもあるという事を言いたかっただけです」

更夜は目を閉じて柔らかい風を受け止めた。

「……つまり、それは俺が判断しろと言いたいのか?」

逢夜が問うと更夜は静かに頷いた。

「はい。……ですが実は私が言いたいのはそこではなくて……先程のセリフで女の方ではなく男の方の事を言いたかったのです。今のお兄様は……その……」

「『男は心を寄せた女を守りたいと思う』という言葉の男の方だと言いたいのか」

「はい」

更夜は正直に頷いた。

「お前は俺がルルの事が本当に好きだと思っているというわけか。回りくどい聞き方しやがって」

逢夜がため息交じりに答えた時、更夜が少し感情のこもった目で言った。

「……男の意地として……ルルという少女の感情抜きにして彼女を守ってみてはいかがですか? この先もずっと。この件が成功したらの話ですが……彼女は待っていると思います。守られる事を恥ずかしく思いながら……お兄様の一押しの言葉を」

ああ……そういうことか。

逢夜は更夜が言いたいことがやっとわかった。

「更夜、お前は外見に似合わずアツい男だったんだな。どんな仮面も被り、表情無く人を斬ってきたお前が……心の奥底にそんな感情を持っていたなんて信じられねぇ」

逢夜は軽く笑ったが更夜の言う通りかもしれないと思った。

……俺が本気でこの件を成功させると言い……これからもずっとルルのそばにいるとはっきりとしっかり言えば良かったんだ。

「どこかで……終わったら会えなくなるって思ってたかもしれねぇ。それが当然で普通だと思ってたかもしれねぇ。絶対一緒にいてやるっていう決意が俺にはなかった」

逢夜は誰にともなくつぶやいた。

「……お兄様も十分感情的でアツいですよ。もう忍ではありませんね」

「うるせぇ! からかってんのか? 絞めるぞ」

あまり表情のない更夜に逢夜はありったけの感情を込めた。

更夜を軽く小突いた後、逢夜は更夜の肩を乱暴に抱き、

「ありがとな」

と小さくつぶやいた。

「いえ……。私も同じことを思っただけですから」

「一人称、兄でも姉でも『俺』にしろよ。お前、普段は『俺』だろ。アツい男なんだからよ」

「お兄様もお姉様の時に『私』と言わずに『俺』を使ったらいかがですか? 俺同様にアツい男ではないですか」

更夜の皮肉に逢夜は反撃を食らい、小さく笑った。

「そろそろ話は終わってると思うか?」

「わかりません。行ってみますか?」

「ああ、ちょっと覗いてみるか」

逢夜と更夜は柔らかい表情になると白い花畑から来るあたたかい風を頬に感じながら家へと向かった。

九話

「逢夜に更夜か。タイミングがいいな」

「え?」

千夜の独り言にルルが首を傾げた。

「ああ、もう少しで弟達が来る」

千夜は軽くほほ笑んだ。ルルは足音もしない外廊下に耳を澄ましてみた。結局、何も聞こえなかった。

「どうしてわかるの?」

ルルが千夜に尋ねた時、閉めておいた障子戸を叩く音がした。

「ほらな。来た」

千夜は得意げに頷くと障子戸を開けた。

千夜の前に逢夜と更夜が中を窺いながら立っていた。

「お姉様、話の進行状況はどうでしょうか?」

逢夜が丁寧に千夜に尋ねた。

「……ああ、もういいだろう。入れ」

千夜は逢夜と更夜を中に入れた。

「千夜……どうしてわかったの?」

ルルは近くに座る逢夜と更夜を眺めながら千夜に不思議そうに言った。

「わずかな気だ。逢夜も更夜も今は警戒態勢ではないため、気が漏れている。足音はもとからないから忍の場合、音の判断はできないからな」

「へ……へえ……」

当たり前のように言う千夜にルルは圧倒された。

ルルの隣に座った逢夜はルルの状態を見て首を傾げたが大切なことを伝えるためルルの名を呼んだ。

「ルル……お前に言っておきたいことがある」

「え? 何? 逢夜……」

ルルは驚いて逢夜に目を向けた。

「俺はお前を助けた後もお前を追いかけてずっと一緒にいるぜ。別れなんてねぇよ。俺に告白した事を後悔する事になるぜ」

逢夜はルルに軽くほほ笑んだ。

ルルもつられて笑うと大きく頷いた。

「ありがとう。逢夜。私も逢夜が逃げてもずっと追いかけて行って最終的には絞め……あ、いや……追いかけるよ!」

「絞め……?」

「いや、あれは私が悪かったな」

千夜は小さくつぶやいた。

ルルは人生を終えた者達の偉大さを感じた。死者は生者を正の道へ導く……昔の人間達も同じことを言っていた。ルルも彼らと関わった事で心が晴れたような気がする。

「ああ、それで……先程の話なんだが……」

会話がきれた所で千夜がルルに声をかけた。

「うん。逢夜と私が離れなくてもいいって話でしょ?」

「そうだ。逢夜、お前は最大の勘違いをしているぞ」

千夜の言葉に逢夜は首を傾げた。

「なんでしょう?」

「お前は以前、霊だった。映像化したこの生者達の心の中でエネルギーとなり消費されるのを待つ存在だ。しかし、今は違う。お前はTOKIの世界を守るKの使いとなった。お前はもう死んでいるがプログラムは霊のプログラムではない。Kの使いとしてのプログラムだ。つまり、現世にいる神々同様、人間の目には映らないが現世の世界には行けるぞ。現世の神と同じ権限を持ち、こちらの世界での霊としての権限も持つ。神でも霊でも人間でもないがその内、すべてのデータをお前は持っている」

千夜の説明に逢夜は目を見開いた。

「そうか……。俺はKの権限云々関係なしに現世に行けるのか。Kから何も頼まれなくても行ける……」