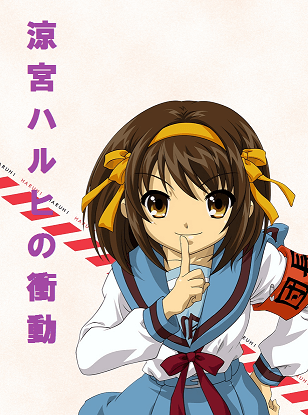

涼宮ハルヒの衝動

第1話 それぞれの未来

なんだろうな、結局薬局、俺はいつものように放課後、SOS団の部室へと足を運ぶ。

ドアを開ける。

「ちっす」

朝比奈さんのこぼれるような笑顔が俺を迎えてくれる。朝比奈さん、あなたは天使ですか? 朝比奈さんほどメイド服が似合う高校生がこの世にいるであろうか?

などと会うたびに自問自答する俺である。

古泉が上目使いで俺に視線をくれる。

「涼宮さんは、もう帰りましたよ。私的な用事があるとかで、僕たちにも適当に切り上げて今日は解散って指示でした」

ハルヒのことなど俺がいつ聞いたんだ? お前は超能力者か? そうだった、こいつは確かに異能の持ち主だった。普段のこいつはその異能をおくびにも出さないから、ついついちょっとイケメンの理屈っぽいやけに俺の近くで語りかける同級生にしか思えない。

もっとも、こいつの異能は限定的で……まっ、いいか、普段はごくごく普通のごくごくまともな一般的な高校生男子……いや、待てよ。そういう役回りを名優のごときスキルで演じているような気もするところが、こいつの胡散臭いところでもある。

「なにか僕の顔についてますか? うふふ」

うわっ!? いつのまに俺の顔数センチのところに? 「近いんだよ古泉、顔が」「近すぎましたか? これは、これは、うふふ」毎度のルーティーンである。

長門はといえば、相変わらず緩んだ午後の日差しの中、読書に勤しんでいた。

「なに読んでるんだ長門?」

「これ」背表紙を向けながら長門が一言。

背表紙から「ライ麦畑でつかまえて」JD・サリンジャー、村上春樹訳と読めた。

「面白いのか、それ」

「そう」

相変わらず必要最低限の単語しか使わないし、喋らない。長門の長ぜりふは一度だけだ。

こいつのマンションで自らを語った時だけ。延々30分ほどは喋っていたであろうその驚愕するほどの内容は、今でもしっかりと心に焼き付いている。

俺自身にわかには到底信じられなかった。

「キョンくん、お茶どうぞ。涼宮さんの許しを得て、わたしこれから書道部の部活に参加しますので失礼しますね」

ハルヒが鶴屋さんとどういう密約を交わしたのか? 定かではないが、どうやら朝比奈さんはSOS団と掛け持ちらしい。

現に鶴屋さんも書道部と弓道部を掛け持ちしてる。それも、どっちも部長である。あの人は、本当に底が知れない。俺は密かに陰陽師の子孫ではないかと疑っている。

「う、うまい」朝比奈さん、あなたの炒れる一杯は最高です。

「静岡の銘茶雁が音ですから」

朝比奈さんは、それだけ言うとそそくさと身支度を整えて出て行った。

「聞きましたか、涼宮さん。本気で東大理Ⅲ受けるみたいですよ、うふふ」

古泉がうれしそうに俺に言葉を投げた。俺は無言、この期に及んで大学なんぞ遠い先のことなどと思っているのは俺だけか?

夏休み直前の教室もセンター試験だとか、進学の話だとかが話題に上りつつあった。微妙にざわついていた。

「どうせいくなら日本で一番難しいとこにきまってるじゃん。と、おっしゃってました。進路指導の担当からも偏差値80超えの涼宮さんなら大丈夫とお墨付きをもらってますからねぇ、ああ、ちなみに僕も理Ⅲとまではいきませんが理ⅠかⅡくらい受験して涼宮さんのあとを追います。機関からの要請も鑑みてね。あなたもどうですか? 今から猛勉強すれば……」

俺は古泉の戯言を無視。

「長門、お前も行くのか」

長門が一瞬こちらを向いた。

「そう、そのつもり」

お前たちが変人なんだよ! この学校の偏差値は50程度なんだぞ!? そ、それがなんで全員志望が東大なんだよ……。

朝比奈さんはどうするんだろう? まさか、まさか朝比奈さんまでハルヒを監視するために先に東大に?

「ああ、朝比奈さんですか? さすがに東大は無理っぽいと言ってました。津田塾かポン女あたりで涼宮さんのインカレの誘いを受けてSOS団の部員を継続するつもりみたいです。あぁ、朝比奈さんには留年というウルトラCもありますがね、ブレーンがどう判断するかですよ、あくまでも身近にいるべきと判断したら留年という選択もありえます」

お前はなぜ俺の心が読めるんだよ? この似非超能力使いめ。

開いた窓からは夏の匂いをいっぱいに含んだ微風が入り込んでいた。遠くに霞む入道雲、雨がくるかもしれない。風鈴が鳴った。

風鈴には去年ハルヒが七夕に書いた短冊がくくりつけてあった。いわく、

「世界があたしを中心に回るようにせよ」

「地球の自転を逆回転にして欲しい」

そんな短冊に隠れるように俺の短冊もあった。

「犬を洗えそうな庭付きの一戸建てをよこせ」

それぞれの未来がその先にあった。俺はといえばここで停滞したままだ。ハルヒは己の未来に向かって邁進中。あいつに迷いはない。いやいや、あいつなら幾多の天才に混じって、とんでもない発明をしてノーベル賞を狙ってもおかしくない。

そんなやつが俺の席の後ろにいる。幸か不幸か、どっちなんだ!?

「あなたの戸惑い、手に取るように分かります。毎日が非日常の世界から一気に生臭い日常の話題へ、高校三年間って真っ只中のぼくらは意識していませんが、モラトリアムで煌いていて一瞬の夢のような、そんな日々ですよね。あなたの気持ちお察しします」

至極もっともな古泉にしては分かりやすい御託。妙に納得している俺がいた。

モラトリアム。あといったいどのくらいの猶予があるんだ? このまま能天気に非日常の世界で夢を食うバクじゃいけないのか?

赤服じいさんがいないと気づいた時の虚しさったら思い出すたびに哀しくなる。

空なんて飛べないし、満月の夜にピーターパンが迎えにきてくれることもない。

つまらない現実は荒涼とした草木一本生えないサハラ砂漠のように俺の前に横たわっている。

しかし、ハルヒと出会い、もう一度そんな世界を夢見た。

「砂漠が美しいのは、どこかに井戸を隠しているからだよ」

「とても簡単なことなんだ。心で見ないとよく見えない。大事なことは目には見えないってことさ」

どっかの王子やキツネが俺の頭に囁いた。

静寂の部室。ハルヒがいないと火が消えたようだ。

遠雷。古泉が物憂げに窓の外を眺める。 雨が一粒、二粒、窓ガラスを叩く。

長門が立ち上がり窓を閉める。カーテンを引く。

「さて、帰るか」俺は一言いい、二人を見る。

「そうですね、今日はなにかが起こりそうな気配もないみたいですし、傘ありますよ。お貸しします」

「おお、ありがと。おきっぱの傘、ギラれてなかったからなロッカー見たら」

長門が無言で部室の鍵を持ち、ドアを開け俺たちを待つ。

文芸部のプレートの上にセロテープで張られたSOS団と書かれた手書きの切れ端が剥がれかけていた。

俺はそれを張りなおした。

まあ、いいさ、偏差値50の俺が今からジタバタしてもどうにもなるものでもあるまい。もうちょっとだけ俺はこのモラトリアムを楽しむことにする、いいよなハルヒ。

第2話 Eight days a week

「はい! 注目!」

相変わらずの甲高い声がSOS団の部室を駆け巡る。

「SOS団の団員でバンド組んで北高祭で何曲か演奏します」

はぁ? どうやら去年のENOZの代役で喝采を浴びたのがよほど気分がよかったのかハルヒは北高祭で、ど素人の俺や古泉や朝比奈さんを巻き込んでライブ演奏するつもり!?らしい。

そ、それも何曲かだと!? ははは、無茶過ぎるだろ!? こいつだけは相変わらずわけ分からん。

「楽器もないのにどうすんだよ? 第一ギター弾けるのはお前と長門だけ。俺も古泉も朝比奈さんも楽器なんぞ触ったこともない、はずだ、よな古泉?」

斜に構えた古泉が口を開く。

「この世は舞台、ひとはみな役者。シェークスピアの四大悲劇ならいくらでも語れますが、あいにく生まれてこの方一度も楽器というものに触ったことすらありません」

「わ、わ、わたしもですぅ、書道とか裁縫とかアイロンがけとかお茶くみとかはできますけど、楽器はなんにもできません。ごめんなさい……」

古泉に続いて萌えメイド服姿の朝比奈さんが、ハルヒの顔色を伺うように蚊の鳴くような声で答えた。

ハルヒが無言で俺たちを一瞥する。俺たちは長門を除いて蛇に睨まれた蛙ってとこか、ははは。

そしてやにわに立ち上がる。

「あんたたち! いい? 不甲斐ないわね、ったく。これは決定事項なの。あたしがやるっと言ったら絶対やるの! あたしがボーカルとサイドギター、有希がリードギター、キョンあんたドラムス、古泉くんはイケメンだからベースね。みくるちゃんは、ええと適当にタンバリンとかカスタネットとかバックコーラスとかね、むふふん」

どうやらこいつの辞書には不可能という単語がデリートされてるらしい。

古泉がイケメンだからベースって? どうも引っかかるなその一言が。

「さあ、あんたたちSOS団の活動の集大成だと思って奮闘、努力なさい!失敗は許されないわよ、SOS団として出るんだからね!軽音部いってくる」と、言い残しハルヒは脱兎のごとく部室を出て行った。

「あと一ヶ月とは……涼宮さんも、ずいぶん思い切った提案をしますね。さすがに僕も触ったことすらないベースを一ヶ月でマスターするなんてこと、不可能なような気がしますが、まともに弾くことすら危うい状況ですね。尊敬する涼宮さんのご提案、さすがに今回は自信がありません」

いつもは不遜で慇懃無礼な古泉が、らしくなく泣き言を言う。さらに今にも泣き出しそうな顔の朝比奈さんは一言も語らず、不安気な顔で上目遣いに俺を見る。

そんな目で見られてもですね、朝比奈さん。俺だって泣きたいですよ、あはは。

「まあ去年ENOZには貸しがあるからなハルヒは、楽器は軽音部から借りればなんとかなるかもしれんが、俺だってドラムなんて触ったこともないんだ、あと一ヶ月でどうしろっていうんだ?」言いながら俺は長門に視線を投げた。

本のページから目を逸らそうとしない長門。いつものように涼しい顔である。

前回、俺も古泉もオーディエンスとしてハルヒたちの演奏を、ハルヒのボーカルを、まさに口をあんぐり開けてただただ感心するだけであった。その場で渡された譜面を見、二、三度練習しただけであのパフォーマンスをしてみせたハルヒや長門のすごさを実感したのだった。

「なぁ、長門。最後はお前のそのなんだ例の魔法で俺たちをなんとか……スペシャル楽器モードで……」俺は神頼みである。長門大明神さま、さま、である。

やおら長門が顔を上げる。真剣な眼差しで俺を見る長門。

「そんなことは涼宮さんは望んでいないはず。あなたも普段はわたしの能力を抑制しているはず」一言そう言うとまた視線をページに戻す長門。どうやら俺たちを見捨てるつもりらしい。

古泉がお手上げというかっこうで両手を挙げる。

「長門さんにそう言われたら返す言葉もありませんね、ウフッ」

古泉の自嘲気味の言葉を最後に重苦しい沈黙が部室を支配する。

ドアが勢いよく開いた。沈黙を破ったのはもちろんハルヒである。

「待たせたわね! 軽音部と話をつけてきたわよ。倉庫に使っていないギターとかドラムセットとかアンプとか一式貸してくれるそうだから運びましょ、こ、こ、に!」

こうして俺たちの地獄の特訓一ヶ月が幕を開ける……のであった。

隣室のコンピ研の部長が「ウルサイ!」と怒鳴り込んできたが、ハルヒのフライング・ニードロップで一閃。二度と現れなかった。

時々鶴屋さん、谷口、国木田が俺たちの演奏を興味本位で聴きにきたのだが、あまりの下手さに早々に退散していった。

演奏は散々。ひどいもんである。当たり前だ、言っちゃなんだがもっとも大事なリズムパートをつかさどる俺も古泉もど素人である。朝比奈さんはどうやら音痴である。バックコーラスどころかタンバリンを叩くと音程すらままならない。

大丈夫なのかこれで!? 一ヶ月でなんとかなるのか? ハルヒのナーバスは日に日に募ってゆく。

「涼宮さんの精神状態が日に日に悪化の一途をたどっています。このままだと閉鎖空間がまたぞろ発生するかも知れませんね」

練習開始から一週間目、俺の耳元で古泉が囁いた。

**********************

かくして北高祭当日、俺たちが出る頃には例によって小雨模様になり、多分ハルヒがそう望んだのだろう。校舎の敷地内で行われていたいろんな露店を覗いていた連中がぞろぞろ体育館に集まりだした。

ざわついた校舎に校内放送のアナウンスが響く。

なぜだかそこにいた全員が聞き耳を立て、校内で行われていた行事もそこそこに廊下を、体育館に向かう生徒たちでごった返すことになる。おいおいハルヒはどんな仕掛けを使ったんだよ?

「ピンポンポンポーン。これより、お待ちかねのSOS団バンドによるライブ演奏が始まります。皆様、ぜひぜひ体育館にお集まりください」

放送部の部員をどう言い包めたんだハルヒは? とにもかくにも、まばらだっただだっ広い体育館に続々と生徒たちが詰めかける。

俺は舞台の袖からどんどん埋まってゆく客席を眺めていた。谷口が最前列に陣取ってヤジを飛ばす準備に余念がない。その横で国木田がいつ作ったのか「ガンバレ!!キョン!!」なんて団扇を振っていた。

俺はさらに緊張し、無性にトイレ通いを繰り返している。

ノリノリなのはハルヒだけで、長門は相変わらず微動だにせず、俺と古泉と朝比奈さんは足が震えて、その上朝比奈さんは白いバニー姿で顔を真っ赤にしてもじもじしていた。いやいや、俺なんぞバスドラのフットペダルに置いた上履きが今にも叩きそうなほどガタガタ震えていた。

黒バニーコスのハルヒの真っ白なボンボリみたいなシッポが俺をさらに挑発しやがる。

幕が上がる。手作りのスポットライトがセンターを照らす。

「みなさーん、こんにちは! えーと、前回の学祭、一年前だけれど聴いてくれてた人いますかー」

多少ハウリング交じりのハルヒの声に、まばらば拍手、「聴いたよー、がんばってー」という声がちらほら。

「ありがとーでは前回も演ったGOD KNOWSから、さあーいくわよ!キョン、カウント!」

ええい、あとは野となれ山となれだ!

開き直ったのか古泉が俺に笑みを投げる。気色悪いヤツだ。

俺はゆっくりとステイックを掲げた。

赤バニー姿の長門は相変わらず見事な早弾きを見せる。五指がまるで生き物のようにフレットを駆け抜けた。

続いてハルヒのボーカルが館内に突き抜ける。

「♪~乾いた心で駆け抜ける~ごめんね~なにもできなくて~」

曲の出だしから「ウオオオオ」という歓声が体育館を駆け巡った。

さすがハルヒのボーカル、俺たちのつたない演奏をものともせず体育館を埋め尽くすオーディエンス全員を挑発する。

まぁ、前列の女子高生三人が黒、赤、白のバニー姿なんだから、大半の男子高生を挑発するには充分過ぎるだろ、てか、刺激が強すぎるか、ははは。

「どうだった? みんなあああぁぁぁ」

割れんばかりの拍手と歓声、これだけで充分だろハルヒ。ここから逃亡したい気分だった。俺は緊張感からいまだに足の震えが収まらずだ。しかし、このオーディエンスの反応はなんだ!? 癖になりそう。

「ありがとー、じゃあ、あたしの大切な仲間たち。SOS団バンドのメンバー紹介するわね。リードギター、長門有希……」

長門のクラップトンばりの早弾きのフレーズが炸裂する。「おおー」という歓声。

「ベース、古泉一樹!」

紹介された古泉が仰々しく一礼。数名の女子から「キャー」なんて反応。照れる古泉。

「バンドの萌えキャラ担当、タンバリンとバックコーラスの朝比奈みくるちゃん!」

「よ、よ、よ、よろしくお願いします」

朝比奈さんあんまり深々とお辞儀すると放送コードに抵触する事態を引き起こしかねませんからね、注意してください!

「ほおー」という男子学生のため息、それがなにを見て発せられたのかは推して知るべしである。俺の頭の中にはあのマシュマロみたいな胸元の星型のほくろがしっかりと焼きついているのである。天使ですか?あなたは?ほんとに? 朝比奈さん。

「ドラムス、キョン! キョンどこ見てんのよ、なんか言いなさいよ」

なにを隠そう、俺はハルヒの真っ白なボンボリみたいなシッポがヒョコヒョコ動くのに見惚れていたのである。

そんなことは億尾にもださず「やぁ」と言ってシンバルを叩くのが精一杯であった。

「ったく、あんただったら気が利かないわね」

ハルヒの言葉に会場のあちこちで笑いが起こった。

「最後にぃ、このバンドのリーダー兼ボーカル兼サイドギター兼SOS団団長あたし涼宮ハルヒ!」

すげえとかうめえとかの感嘆符に混じって「ヘンジーン」という嬌声が最前列から、谷口であった。

「止めなよ、涼宮さん睨んでるよ」と横にいた国木田が諌める。国木田は明らかに感心している風である。ま、ど素人の俺が聴いたってハルヒのボーカルと長門のギターはプロ並みだと思うさ。

「じゃあ次、Lost my music いきますっ!ゲストボーカル呼んでるの、一緒に歌うわね、鶴屋さんきてぇ」

な、な、なんと鶴屋さんがギターを抱え、緑のバニーコスで登場。この演出には俺たちもビックリ。

「鶴屋さん、一言お願い」

「めがっさ、にょろーん鶴屋ですっ」

会場大爆笑、鶴屋ワールド全開である。

「♪~星空見上げ わたしだけの光教えて~」

二曲目になると衣装の切れ端の少なさにモジモジしていた朝比奈さんまでもが懸命にタンバリンを打ち鳴らし、バックコーラスであらん限りに叫ぶ。

恥ずかしさも消し飛んだ朝比奈さん、ノリノリです。

間奏では長門と鶴屋さんのツインリードが炸裂。やっぱ鶴屋さん、あなたは只者ではない。なんですかその華麗な指さばきは!? なんですかその長門にも劣らない早弾きは。さすが陰陽師の子孫ですよね、多分、恐らく、きっと……そうですよね。

俺も古泉も唖然とする他なかった。

***********************

「最後になってしまったわ、時間がなくて四曲しか練習できなかったの、ごめんね。次はキョンのリクエストでビートルズのHelp、あたしがどうしても演りたかった同じビートルズのEight days a week続けていくわね。みんなノリなさーい!」

大歓声の中見事に俺たちSOS団デビューライブは幕を閉じた。

ステージから降りたハルヒや長門、朝比奈さん、鶴屋さんは興奮し、ライブの余韻覚めやらぬ北高の生徒たちに取り囲まれサインをせがまれたり、もうもう揉みくちゃである。

軽音部の連中でさえ、羨望の眼差しをハルヒに向ける。こいつはやっぱりただものではなかったのだ。いやいや、それは充分承知しているはずの俺だったのだが。

良くも悪くもハルヒはやっぱりその中心にいて、こいつは変人ではあるが我が校の有名人であることには間違いないようだ。

その輪から少し離れた汗まみれの俺。放心状態である。「やれやれ」

俺はといえばたった一ヶ月でよくぞここまでやれたものだと自身を褒めてやりたい心境だった。

感慨にふけっている俺に古泉が顔を近づける。

「ち、ち、近い!」

「気づいてましたか?」

「なにをだ?」

「練習時間ですよ、ウフッ。鈍いあなたでもとっくに気づいていると思ってましたが」

「回りくどいんだよお前は、今回は非日常はなしだったはずだが、少なくとも俺は長門に禁じ手を使わせなかったし、第一長門が望まなかったはず、猛練習して目一杯日常で頑張ったぞ……はぁ? 違うのか?」

「最後に演奏した曲。涼宮さんがどうしても演りたいっていった曲がヒントですよ。たった一月であなたも僕も朝比奈さんもこんなにうまく演奏できるなんて、あなたこそ疑問を感じなかったんですか?」

確かにそうだ。最初、リズム音痴の俺は正確なリズムすら打てず、連動するバスドラのペダルともバラバラでこんなことは無理だと諦めていたのだが、今日はどうだ? 自身に満ち溢れ、スティックを持つ手が勝手に動くほどいつのまにか熟練していた。

古泉だってベースのベの字も知らなかったのに、それなりに弾けている。

朝比奈さんに至っては、カスタネットすらろくに叩けなかったのにタンバリンもバックコーラスも見事にこなしていた。

「涼宮さんは自分が納得するまで……一週間を八日にし、それでも不十分な僕たちを見てさらにエンドレスに練習の日にちを延ばしたんですよ、ウフッ」

古泉によるとあまりにもヘタクソな俺たちを見てハルヒは無意識のうちにあの去年の夏休みのように練習時間をエンドレスなループの中に閉じ込めたと言うのだ。

「あとで長門さんに聞いてみればどのくらいの時間、僕たちが練習に費やしたのかわかります。まぁ、僕の予想では最低でも三ヶ月ですね、それ以上かもしれません。ベース弦は太いですから、僕の指の表皮の硬さから三ヶ月かそれ以上と予測しましたが、あなただってそのスティックを持つ両の手のひら、見てみてください」

俺はゆっくりと手を開いた。そこにはステイックを握った時のマメがそこここに出来ていた。

「納得の演奏ができたところで涼宮さんはEight days a weekを自ら解き放ちました。そしてSOS団バンドは今日、こんな歓声に包まれた、そういうことです」

俺はフラフラと立ち上がり、興奮冷めやらぬ北高の生徒たちに囲まれたハルヒと一瞬目が合った。

はちきれんばかりの笑顔がそこにあった。

「やったわね、キョン!」

親指を高々と掲げたハルヒが叫んだ。

……第三話 「涼宮ハルヒの衝動」につづく

涼宮ハルヒの衝動