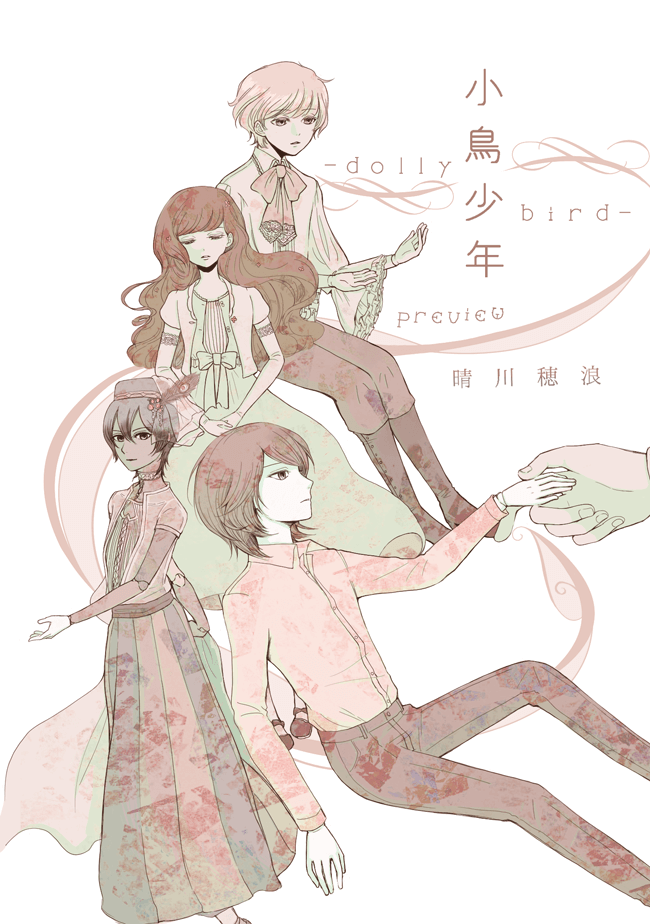

『小鳥少年・準備号』(サンプル)

2016年3月21日J.GARDEN40[て10a 馬猫珈琲小説部]にて頒布予定。

『小鳥少年-dolly bird- 準備号』 小説/文庫サイズ/50p/価格未定

小鳥少年

ドーリー・バード:お洒落に着飾ってはいるがあまり頭のよくない、若い女

-------------------------------------

絶望の音を立て、鍵穴が回った。

強張った体を軋ませながら振り向けば、廊下に射した白けた光の只中に、不吉に潰れた影が伸び拡がっていく。

見つかった。

気付かれてしまったのだ、あいつに。

どうして。何故。隠し通してきたはずなのに……それとも最初から気付いていたの?

奔流となって溢れる自問は私を溺れさせるばかりで、何の助けにもなりはしなかった。

わかることはひとつだけ。私は、失敗した。

今度もまた逃げられなかっただから、この子がここに居るんだ。

咄嗟に小さなルリを抱きしめ、窓辺に身を翻していた。胸にめり込んだ細い腕が微かに温かい。

駆け込んで来る靴音に追い詰められ、欄干に脚を掛ける。背後であいつが息を呑むのがわかった。

ざまあみろ、だ。

私はあなたのルリじゃない。

ルリはもう、どこにもいない。

「危ないっ——!」

「来ないで!」

自分の口から零れた悲鳴は、聴いた事もない女の声だった。その悍ましいまでの艶かしさが足首を掴み、背中を押した。

滴るような月夜だった。

投げ出された四月の空が反転し、青褪めた顔が私を見下ろす。凋落する刹那、あまりに短い永遠は、ひどく心地よく体を包んだ。

わかっていたのだ。どんなに形を変えたって、女は墜ちる為に生まれてくるし、失った羽根は戻らない。だから私は、あなたに焦がれた。

眼を閉じるつもりが、淵に溜まった雫は却って瞼を押し上げた。

さよなら、私の駒鳥。

腕を伸ばし、水面に映ったまあるい小石に手を振った。

あなたと一緒に居たかったけど——ルリは、小鳥になれなかった。

◇

二羽のことりが小石の上に

ファ・ラ・ラ・ラ・ラル・ドゥ

一羽が飛んで 一羽残った

ファ・ラ・ラ・ラ・ラル・ドゥ

もう一羽が飛んでって 石の上には誰も居ない

ファ・ラ・ラ・ラ・ラル・ドゥ

可哀想な小石はひとりぼっち

ファ・ラ・ラ・ラ・ラル・ドゥ

桜は雨の日に限る。

誰が言い出したわけでもないが、この街に住む人間は皆、経験的に承知していることだった。駅の南側に位置する都営の公園は桜の名所として有名で、花見はもとより、近隣の大学がこぞって卒入式を迎える三月から、気候のよいゴールデンウィーク明けまでは、園内だけでなく街全体がひどく混み合う。駅から公園にまっすぐ繋がるメインストリートなど、道の両側に展開する屋台が幅をとり、まともに歩けたものではない。ただし春の陽気に当てられた連中は、その空っぽの頭が濡れるのをひどく嫌うから、人見が趣味なら止めはしないが、花を愛でたいのなら、雨の日だ。

カラスが食い散らかしたような紙容器とふやけた吸い殻を何十本と踏みながら、僕は薄紅色の霧の中へ降りていった。透明な傘を叩く雨粒が塩化ビニールの香りを撒いた。狭い階段を降り切ってしまうと、そこは桜の森である。

僕はというと、格別に桜という花を愛しているわけではない。空を見上げるでもなく濡れたアスファルトに眼を落とし、革靴にこびり付いた花を数えて歩き、まっすぐに橋を渡った。

地元の人間だろう、幾人かが橋の中央で池を囲む桜を眺めていた。

そこは橋の両端に比べて高さを作り、凸型に池に迫り出した小さな展望スペースになっている。今は傘を器用に肩に挟み、カメラを構える者もいるが、晴れた日は人に流されるばかりで、ここで立ち止まるのはまず不可能だ。水面を渡る雨音に惹かれ、傘を少し、持ち上げた。

ぬるい、春風が吹いていた。灰色の空と池、そのあわいを一面の薄紅が靄のように囲み、隔てている。水面に零れた花びらが岸にびっしりと吹き寄せられ、まるで張り出した桜の枝から、その色彩がじかに滲み出したかのようだ。池の水は日頃の濁った色合いを隠し、常に細かな、白いさざ波を立てていた。

ふと、コートの重みを思い出し、ポケットからスマホを取り出す。縦に一筋、大きな皹が入った液晶にも、春の雨景はそれらしく映し出された。忘れない光景、というものは確かにあるが、今日のこの景色はきっと明日になれば、二度と思い出せなくなる気がした。

ルリもあのベランダから、この景色を眺めただろうか。

一度だけシャッターを切り、再び傘の先を俯ける。

繁華街の逆側に渡り切ってしまうと、また一段とひと気が少なくなった。こちら側の桜は大木が多く、天蓋を覆った網の目のような枝から、はらはらと白い花びらが零れ落ちては、舗装のない抜き出しの土を覆っていく。いつのまにか泥が何層にもこびり付いた靴底を擦り付けながら、急な階段を上った。

窪地になった公園を抜けると、たちまちそこは閑静な高級住宅街である。パンジーや桜草で飾った門扉を閉ざし、そっけないほどの無関心さで連なる豪奢な家々は、本棚に整然と並んだ分厚い背表紙を思わせる。タイトルをなぞるように歩いていくと、不意にこぽりと、一冊分の空白に指先が沈んだ。薄青の影を溜めた、細い路地を曲がった。

左右に迫る煉瓦の壁を抜け、そのどん詰まりに、その店はある。

一見して古びた白壁の民家だが、蔦の絡まるアーチ型の門は片側だけが常に開いていて、その奥にベルの下がった白い扉が見える。木製の立て看板がひとつ、ひっそりと門柱に立て掛けられて濡れていた。

『金糸雀珈琲』

味のある文字で彫り込まれた店名を、なにともなく、口に出して読みあげた。

花びらと雨を払い落とし、扉を潜る。玄関かと思いきや、目の前は壁だ。小鳥の油彩画を囲ったシャビーな額縁が不意の来客を出迎える。

視線を落とすと、左手に地下へ降りる階段が設えられており、それとわかるよう、足元に矢印のプレートが打ちつけられている。急な階段を下り、更に重い扉を押して店内に入れば、途端に珈琲豆の香りに包まれた。雨とはいえ、真昼の光に眩んだ目が薄暗さに慣れるまでに数秒を要する。「いらっしゃいませ」と、低いがよく響く声と共に、カウンターから壮年の男が顔を出した。

「お一人ですか」

「ええ……」

眼をしばたきながら、僕はカウンターに近づいた。カウンターも含めて十席ほどの狭い店内だが、他に客はいない。卓上の看板によると、此処のブレンド珈琲は季節ごとに配合が変わり、今は『春味』らしい。注文しながらコートを脱ぐと、どこについていたのか、泥と一緒に濡れた桜が床を汚した。

黒いエプロンを掛け、慣れた仕草でドリップを始めるマスターの指先を見つめながら、僕はこれから切り出すべき言葉をいくつも並べ、吟味した。順だてて説明しようとするほど、何もかも胡散臭く聴こえてしまいそうだ。悩んでいるうちに、マスターが左手で器用に珈琲カップを差し出した。

春味が、具体的にどう春なのかはわからなかった。ただ、淡い酸味が後味に融ける、美味い珈琲だった。

「妹が残したものを、引き取りに来たのですが……」

結局ひどく直球かつ曖昧な言葉で、僕は尋ねた。

「妹さん、ですか」

首を傾げたマスターに見つめられ、一瞬どきりとする。灰色の前髪で隠されたようになっている右目が、頭上の照明を反射した。名刺と、二人分の身分証まで出し、慎重に言葉を選ぶ。ベランダから落ちた妹のことを話すと、「そんなことが……」とマスターは暫し左目を瞬き、息を呑んだ。

「そうですか、ルリさんは……。なんと、申し上げたらいいか」

妹はこの店の常連だった。

信用してもらえたのは確かだろうが、湿っぽい沈黙の居心地の悪さに珈琲を啜り、僕はもう一度、本題を切り出した。

「メールを調べたら、こちらに妹が何か預けていたようで……」

今度はマスターにも合点がいったようだった。ああ、とその表情が僅かに晴れる。

「……なるほど、ロビンのことですね」

そうだ、ロビン。確かに、妹はそんな名前でそれを呼んでいた。

勢いこんで頷くと、マスターは頼もしく微笑し、

「お待ち下さい。お兄様なのでしたら、お預けしてもよろしいでしょう」

そう言って僅かに左足を引き摺り、カウンターの奥へと消えていった。厨房から上の階へ続く階段があるらしい。足音が頭上へと遠ざかり、また降りてくるまでに、随分と長い時間が経ったような気がしたが、腕時計を信じるなら、僅か五分程のことだった。

戻って来たマスターは一抱えもある大きな鳥籠を抱えていた。

深い藍色のベルベットがドーム型の籠をすっぽりと覆っており、中は見えない。カバーの縁には同系色のレースと金のタッセルが細かい手仕事で縫い付けられていた。

「小鳥……なんですかね? インコとか」

「さあそこは、こういう店ですから」

含みのある台詞を零し、マスターは布の端の被さった部分を恭しく摘まみ上げる。アンティーク風の銀の格子が露になり、その内側に収まったものを見て、僕は眼を瞠っていた。

「……これは」

ごくりと喉が鳴った。

プラチナブロンドの前髪の下、長い睫毛に縁取られた青緑色の瞳が、静かにこちらを見つめている。

ごく薄く開いた唇はふっくらと色づき、何かを問いかけるようでもあった。首元に大きなリボンを結んだ貴族風の衣装から、すらりと覗くしなやかな四肢。しどけなく崩した関節をよく見れば、人のそれにはない、球状のジョイントが見て取れる。

球体関節人形——それも、少年体である。

「妹は、こんなものを……」

それは美しい鳥だった。

観賞用の、という意味では、まさしく小鳥に違いない。鳥籠の少年に眼を奪われ、僕は上の空で呟いていた。

「ご覧になるのは初めてでしたか。ロビンはあまり人前に出さないと言っておられましたからね……」

海外製のドールで、立たせればおよそ六十センチほどになるという。子供用の着せ替え人形に比べれば大きいが、こういったドールの世界では一般的なサイズだ。濡れたような質感がリアルな眼球は特注のグラスアイ——つまり精巧な硝子細工の義眼を、ヘッドの内側から嵌め込んでいる。

マスターはロビンについてあれこれと僕に教えながら、鳥籠の金具を外していった。籠には一箇所、小さな扉が付いているが、そこから人形を出し入れするのは不可能だ。本来は掃除をするためだろうが、底面に巡らされた金具を外せば、ドーム部分がごっそり取り除けるようになっているのだ。

「ご存知の通り、気さくで人当たりのよい方でしたが、確かに少し変わっていましたね。こういう店に来て下さるわりに、ネット上には決して写真を上げないというのも、珍しいといえばそうかもしれない」

「はぁ、確かに……」

ドールカフェ、というものを僕が知ったのは最近のことだ。この店は特に公言しているわけではないが、こうしたリアルな人前で出す事を憚られる程度に精巧な人形を、堂々とテーブルに置いて、撮影や珈琲ブレイクを楽しめる。物が物だけに、ドールをペットや実の子供のように扱う人々も多く、ニッチな需要を充たす貴重な店の評判は口コミでじわじわと拡がり続けている。

マスターのいう通り、妹はネット上に何百人もの知り合いが居たが、自分の生活を不用意に晒す趣味はなかったようだ。僕がこの店を突き止めたのも全くの偶然だった。しかも妹は故意に足跡を消そうとしていたらしく、あんなことになって僕がスマートフォンを調べた時には、既に殆どの投稿が消去されていた。

——小鳥をお迎えしました。

——わたしの駒鳥。ずっと一緒にいてね。

駒鳥……クック・ロビン。思えば、いくつになっても夢見がちな、妹らしいネーミングだ。昔、亡くなった母がよくマザーグースを読んでくれた。そこから連想して名付けたのだろう。

——誰が、クックロビンを殺したの?

格子が外れ自由の身になったロビンは、小鳥のように羽ばたくこともなく、ただ硝子の眼を見開いて、銀の皿の上に座っていた。

どうぞ、とマスターが視線を寄越したが、なんとなく触るのが憚られ、黙って首を振った。妹を失くした兄の感傷と映ったのかもしれない。マスターは訝しむでもなく頷き、ナイロンの手袋をはめた右手でロビンのウィッグの乱れを直した。

「ロビンはルリさんにとって最愛の人だったんです。恋人のような、実の兄妹のような……こんなことになって残念ですが、兄上のトキさんのところでしたらきっとルリさんも喜ぶでしょう。どうぞ可愛がってあげてください」

珈琲の匂いと共に地上に出ると、足元の看板が裏返されていた。マスターなりに気を使ってくれたらしい。やはり良い店だ、と思う。

同時に、あの店のテーブルに座っていたルリを想うと、やりきれない息苦しさで胸が塞いだ。

あの黒髪も、手も、脚も、小さな頭も、僕を見つめた両の瞳も……今ではバラバラに砕けて、既にない。

——さよなら、私のロビン。

墜ちて行くあの声が、耳にこびりついている。

大きな鳥籠をぶら下げて、再び桜の底に沈み、帰途についた。

殺風景な部屋の何処にロビンを置いたものか悩んだ末、結局書き物をする机の上に籠ごと置いた。デスクは半分程が埋まってしまったが、だいたいの仕事はノートパソコンで足りるから問題はあるまい。鳥籠と一緒にベルベットのカバーもそのまま運んできたが、窓から射す淡い光が気になって、カーテンを引く。

人形を置くようになってから、僕はその扱いについて急ごしらえながら様々な知識を仕入れていた。換気を徹底し、直射日光はよくないというので窓は全て遮光カーテンに掛け替え、西日のきつい小窓は潰した。

ロビンのために本棚を明け渡しても良かったが、鳥籠は窓辺に置くものだという気がして、デスクの上に載せたきりだ。傍らに置いたスマートフォンも震えることは無い。電源だけは落とさずにおいているが、皹の入った液晶は黒く潰れたままだ。

ベランダから墜ちたルリを最初に見つけたのは僕だった。

ルリは公園に隣接する古いマンションの上階に住んでいて、ちょうどあの夜、部屋を尋ねるつもりで歩いていた僕は、暗い窓辺から凋落する、一羽の黒い鳥を見た。

アスファルトに叩き付けられたルリの姿は、思い出す度にどこか虚構めいていて、あれが本当に僕の妹であったのか、時に疑わしくなることがある。

それでも『金糸雀』でロビンを目にして以来、喪失という感情が初めて心の片隅で形を成していた。僕は何故だかあの瞬間まで、鳥籠の中で自分を待っている小鳥こそが、ルリなのではないかと漠然と考えていたのだった。

ベルベットを持ち上げることなく、三日が過ぎた。

長引いていた春の雨が降り止んだ、淡い月の夜だった。

誰がコマドリ殺したの?

ファ・ラ・ラ・ラ・ラル・ドゥ!

掠れたさえずりを耳に感じ、夢の無い眠りから醒めた。

静かな視線を感じる。身を起こすと、窓辺のカーテンが僅かに開き、その隙間から射す月影がまっすぐに部屋を分断していた。

鳥籠のカバーが開いている。

ロビンがそこに座っているのはすぐにわかった。僅かな光源を集めた青緑色の目が、濡れたような艶を湛え、僕を見つめている。カーテンに溜まった月光を背負い、プラチナの髪が淡く透け、輝いていた。

ずり落ちたカバーを直すつもりで近づいたが、気付けばカーテンを左右に寄せ、窓を大きく開け放っていた。大通りをゆく車の音が、遠くでひっきりなしに交雑する。

光量を増した窓辺で、ロビンは双眸をキラキラと輝かせ、空に焦がれる小鳥のように僕を見上げた。

小さな扉から指を入れた。

滑らかなキャストの肌触り。

月を浴びて凍ったように動かない、青褪めた四肢。

仄かに温まった指先に、妹の手を思い出した。

◇

翌日、出勤した僕はまっすぐに上司のデスクに向かい、妹の一件を話し、長期の休暇を申請した。現在担当している案件が山場を迎えているため、それが片付き次第、という条件であっさりと上司は頷いた。もしかしたら、ていのいいリストラでも考えているのかもしれない。

「まさか妹さんがねえ……」

不養生な医者を見る目付きで、上司は僕を眺め回した。

「大丈夫なの。そういうことなら、うちで手伝ってもいいけど」

「いえ……もう届けも出しましたし、後は個人的にやりますんで」

小金を腹に詰め込んだような狸上司が「格安で」の一言を省いたことはわかっている。僕は首を振り、書類だけを渡して踵を返した。すかさず、煙草枯れした声が飛んで来る。

「今日、立ち会いだっけ」

「そうっすよ。やめとけって、言ったんだけど」

目線だけで振り向き、肩を竦めた。「また殴られるなよ」といらぬ念を押され、ただでさえ辟易としていた気分が一層重くなる。

興信所……探偵、などと書けば些かロマンチックだが、僕が勤めるこの調査会社にミステリー小説のようなスペクタクルな事件はまず持ち込まれることはない。失せ物探し、人探し、素行調査等、依頼の内容は様々だが、実に八割が配偶者の浮気調査である。

ここ何年か、僕は「周防斗来」としての人生に何ら関わりのない男女を尾行しては、彼らのプライベートな現場を写真に収め、依頼人に送り続けている。

ラブホテルの前で唇を合わせている程度の写真でよいという場合もあれば、部屋を盗撮し……或いは直接現場に踏み込んで、言い逃れの出来ない決定的な証拠を押さえたい、という依頼もある。決してお奨めは出来ないのだが、こういう要望を出してくるのは殆どがボス猿タイプの男性で、彼らがこちらの説得で引き下がることは九分九厘ないと言っていい。

この日は依頼人である夫が、妻の浮気現場への立ち会いを希望していた。若い間男を自宅に連れ込んでいるという厚顔無恥なケースで、当然ろくな結果にならないのだが、やはり裏切り行為そのものを目の当たりにしなければ諦めがつかないと言う。

「ボディチェックをさせてもらいますね。ご自宅には何も持たずに入って戴きます」

「おいおい、ボールペンまで取り上げるのか」

この男だけでなく、依頼人は皆こうした時、さも気分を害されたというふうに僕を睨む。聞き飽きた不平は無視し、何を見ても取り乱さないよう重ねて警告すると、一層眉間の皺が深くなった。

「念のためですから」

真面目な顔を繕い、何十回でも、僕は同じように答える。そして「絶対に手を上げるな」と忠告する。何百回と繰り返してきた行為だが、結果はいつも決まっている。

果たして、醜い裸体をさらす妻と間男を蹴り飛ばし、自分が履いていた革靴を振り回して怒鳴り立てる依頼人を、後ろから羽交い締めにしながら、僕はぼんやりと、鳥籠のことを考えていた。僕の居ないあの部屋で、ロビンが歌っているような気がした。

二羽の小鳥が小石の上に

ファ・ラ・ラ・ラ・ラル・ドゥ

一羽が飛んで 一羽残った

ファ・ラ・ラ・ラ・ラル・ドゥ

誰がコマドリ殺したの?

ファ・ラ・ラ・ラ・ラル・ドゥ

幼い記憶の中で、それを歌っていたのは母だった。少女趣味な一方、己の美醜以外の些事に対してひどくいい加減だった母親は、二つか三つの歌をいつも混同して憶えていて、無理矢理メロディに嵌め込んでは、窓辺でひとり囁くように歌っていた。「ファ・ラ・ラ・ラ・ラル・ドゥ」の節は小さかった妹が気に入って、その下りに差し掛かる度に、小鳥が唱和するように追従した。

「わたしです」

——がいいました

「わたしの尾羽でわたしが殺した」

ファ・ラ・ラ・ラ・ラル・ドゥ

日付が変わった頃に家へ帰った。とばっちりで殴られた左の米神が寒さに疼く。理不尽な暴力には慣れているが、相手が依頼人となると途端に会社が治療費の請求を渋るのが厄介だ。幸い出血もなかったから、このままおとなしく痣の引くのを待つ事になるのだろう。共用廊下で額にこもった熱を暫し冷まし、鍵を回した。

いつもは塗りつぶしたような暗闇が出迎えるのだが、廊下が不自然に仄青い。リビングに続く扉を開けると窓際だけが明るかった。カーテンを引くのを忘れていたのだ。青く照らされたデスクの上には、ロビンがぽつんと座っていた。昨夜、僕が手を触れた時のまま、籠の外へと白い腕が伸びている。

ふと、月明りを見上げるロビンが、僕を流し見た気がした。

薄い隙間を残した唇がゆっくりと開閉する。

誰がコマドリ殺したの?

ファ・ラ・ラ・ラ・ラル・ドゥ

籠の小鳥が、一声歌った。

◇

休暇前、最後に残った仕事は、婚約者の身辺調査の依頼だった。これもそれなりの期間担当していた案件で、求められていた資料が出揃い、やっと最終的な引き渡しとなるはずだった。写りのよい写真を選別し、機械的に封筒に詰めていく。

ターゲットとなった女性は、依頼人である婚約者の他に複数の男性と交際していた。それ自体はよくある話だったが、その交際相手の中に、女性の実兄がいたものだから、爛れた人間関係に慣れているはずの社内も僅かにどよめいた。

「とんでもないな……」

普段は温厚な年上のアルバイターが、珍しく眉根を寄せて零したほどだ。

「斗来さん、それ今日中に片付かないんじゃないですか?」

社内で僕をこう呼ぶのは、一年程前に雇われ、隣のデスクを使うようになったこの叶という男だけだ。地毛だと言う茶色の髪を毎日小綺麗に整え、大手企業の営業職を思わせる出で立ちなのだが、趣味が嵩じて少額の横領事件を起こし、前の会社を免職になったのだと聞いた。営業トークはさておき、私生活ではさほど人懐こい性格ではなさそうなのに、どういうわけか「良い名前だから」と言って僕をファーストネームで呼ぶ。

「片付かなくても、明日から休暇だから」

「でも、妹さんのことを調べるんでしょう? それ、休暇っていいませんよ」

こんな仕事をしているわりに、狸上司はどうにも口が軽い。社交辞令の同情を受け流し、僕はぎこちなく笑ってみせた。

「本当に、何をするつもりもないんだ。鳥でも眺めてゆっくりするよ」

鳥ですか、と叶は煙に巻かれた表情になった。

少し気分がよくなって、僕は没になった写真を次々にシュレッダーに放り込んだ。

「妹が、駒鳥を残していってね」

叶の返事は聴こえない。

ゴリゴリと大袈裟に唸る機械の中で、兄妹の肖像が切り裂かれ、とりどりの鮮やかな羽根のように積み重なっていく。

ルリに対する凝った想いまで、一緒に砕かれていくような気がした。

小石に並んだ二羽の小鳥。一羽が飛んで、一羽が残った。

休日は、そう……鳥を眺めて過ごすのだ。

そういえば、比喩は通じなかったが、最初に『金糸雀』を教えてくれたのは叶だった。

花見の時期にも空いている美味い珈琲屋がないだろうかと零したところ、「斗来さん。リアルな人形って大丈夫ですか?」と、突然上目遣いに聞いてきたのだ。一年程前の話だ。

——普通の珈琲屋ですけどね。普通じゃない人たちも、たまに来るってだけで。

彼がどちら側の人間なのか、僕は知らない。だが、おかげで僕は『ルリ』を見つけた。あの店で叶に出くわしたことは、一度もない。

閉店間際に秋葉原に寄って、久しぶりに服を買った。最後の仕事のとばっちりは、逆上した兄に胸倉を掴んで揺さぶられたくらいで、時たま眩暈がぶり返す他にはさしたる不都合もない。

——なんでいつも間に入っちゃうんですか。

依頼人とその家族が引き上げるなり、応接室のソファに倒れ込んだ僕を見て、叶は呆れたように言った。

——優しいのは結構ですけど、完全に殴られ損ですよそれ。

別に好きで仲裁をしているわけではないし、依頼人にもターゲットにも取り立てて同情心はないが、女が殴られるのを見るのは気分が悪く、咄嗟に拳の軌道に入ってしまうのだ。もっとも、体を張ったとばっちりや叶の小言とも、今夜でしばらくお別れだった。

膨らんだビニール袋を提げて帰宅すると、ロビンはおとなしく籠の中央に座っていた。僕は鳥籠を持ち上げ、膝の上で底面の金具を外した。

鳥籠から出したロビンは初めてカフェで見た時のまま、あどけない口許を綻ばせて僕を見た。大きな眼が僅かな光源を集めて水面のように潤んでいる。

襟元のレースをかき分け、爪の先で小さな釦を外していった。それだけでも不器用者には困難な作業だ。『着せ替え』と一言でいっても、人間のように無造作にはいかない。軋む関節を宥め賺しながら、露になった腕を新しい袖に通す。ウィッグも被せ直す度に印象が変わるし、その度に乱れるから、毎回セットしなければならない。一式着せ変えただけで、とことん付き合った感がある。

最後に、大きなリボンを首元でふわりと結んだ。

そうやって久々に身なりを整え、傍らに座らせると、物憂げだったロビンの顔が少し明るくなったような気がした。やはり小鳥は二羽揃っていてこそだ。

兄として、恋人として、ルリはロビンを愛していたとマスターは言うが、月明りを含んだロビンの唇の中に、ルリへの思慕は見つからないように思える。

二羽のことりが小石の上に

ファ・ラ・ラ・ラ・ラル・ドゥ

月が昇るのが、だいぶ遅くなっている。

蒼白い光の中、ロビンだけがデタラメな歌をさえずった。

だれがコマドリ殺したの

ファ・ラ・ラ・ラ・ラル・ドゥ

二羽のことりが飛び立って

石の上には誰もいない

ひとりぼっちの哀れな小石

わたしが殺した コマドリを

ファ・ラ・ラ・ラ・ラル・ドゥ!

あの日、偶然カフェで出会ったルリは、前髪の長い、若い男に連れられていた。

一目見て妹だと思ったものの、最初は声を掛けられなかった。ルリとは長く離れて暮らしていたから、きっと兄のことは忘れている。どうしたら気付いてもらえるのか悩んだ僕はちょっとした策を講じることにした。そのための調査を進めるうち、やはりこの出逢いは運命に違いないと、僕は確信していた。

何度目かに居合わせた時、恐る恐る尋ねると、ルリの向かいに居た男が振り返った。前髪の下の目が僅かに瞠く。

——ああ……トキさんですね。

掠れた声で男が言った。

ルリは眼を伏せたまま、何も言わなかった。

◇

兄妹の修羅場を見るのが嫌だったわけではないが、延長戦となった仕事を放り出し、僕は予定通りに休暇をとった。電話を取った叶が言うには、他に適任がおらず、狸上司が後を引き継ぐらしい。良い気味だ。

明け方に雨が降ったので、公園の土はひどくぬかるんでいた。橋は渡らず左に折れ、池を囲むコンクリートの小径を辿る。桜の枝はいつの間にか赤い新芽に覆われて、散り落ちた花びらは汚れた雪のように道の端に寄せられていた。

ルリを失ってからというもの、『金糸雀』からはすっかり足が遠のいていた。

あてもなくぶらぶらと歩いていると、不意にふわりと、足元で何かが舞い上がった。歩を止め、ふわふわとしたそれを拾い上げる。鳥の羽根だった。

気付けば、小径を行く人々が不自然に僕を避けていく。

もう一度眼を落とすと、灰色の小鳥が一羽、足元に墜ちて死んでいた。

辺りには土の色がわからないほどの羽根が散乱している。僕には、なんという鳥かわからない。黒々とした目が、移り行く景色を反射した。踏み跨いで行くのも憚られ、屈んでそっと裏返すと、カラスか猫か、腸を食い散らした痕があった。

誰がコマドリ殺したの

「わたしです」

——がいいました

蟻の集りかけた傷口を隠すように、辺りに散った羽根と一緒に池のほとりへ死体を寄せた。自らの羽根で出来た布団に横たわり、小鳥は先ほどよりは安らいだ表情を見せている。それでも、硬直した瞼は最後まで閉じてやれなかった。短い弔いを捧げ、ふと顔を上げた僕は、そこで突然の立ちくらみに襲われた。頭が、傾ぐ。米神からぐらりと圧を受けたような。

ああ父さん、駄目だよ。ルリをぶたないで!

ベランダから墜ちた妹……うつ伏せになったルリが、手足をバラバラの方向に曲げて、冷たい涙を流している。仰向けにすればそこからドロリとした腸が流れ出してしまいそうで、僕はただ体を強張らせてルリの残骸を見下ろしていた。

割れた額から零れた目は、どこへいってしまったんだろう。

地面に這いつくばってでも、僕は、あの子を拾い集めてやればよかった。全てを繋ぎ直せば、あの欠片はルリに戻ったかもしれないのに。いやいや、違う、あれは本当にルリだったのか? ベランダから墜ちて砕け散ったのは——。

掌をすり抜けて行く、白い腕。

手を振るように墜ちていったその微笑が、ロビンの小さな顔に重なった。

「あの、大丈夫ですか……?」

若い男の声に顔を上げる。どこか見覚えのある、金茶の髪の青年が、気遣わしげに僕を見下ろしていた。向こうも僕を知っているのか、視線が合うと物言いたげに瞼を眇める。

「なんでも、ないです。ありがとう……」

眩暈の残る頭を激しく振った。彼が何か口にする前に、素早く踵を返し、僕は駆け出した。頭の中では壊れた蓄音機のように、絶えず小鳥がさえずっている。それは母と、ルリの声にも聴こえたし、ロビンの歌声であるとも思えた。そもそも、僕は妹の声を、これっぽっちも思い出せないのだ。

-----------------------続

『小鳥少年・準備号』(サンプル)