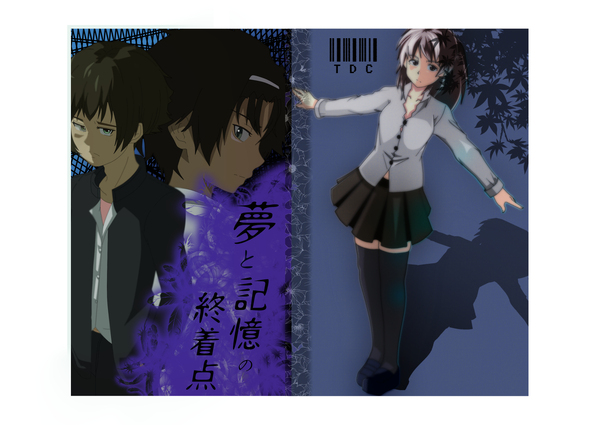

夢と記憶の終着点

プロローグ

世界が崩れ落ちていく。

ガラガラと音を立てながら。

さらさらと砂のように。

誰かが何かを叫んでいる。

―君は誰?

俺にとっての大切な人。

そんなような気がする。

―何で泣いているんだい?

俺の口がそう告げた。

違う、そうじゃない。

俺が、俺が今言うべき言葉は――

今は、君の涙を止めてあげることはできない。

でも、でも必ず君の涙は笑顔に変えてあげる。

―本当に?

泣き叫ぶ君の口からそんな言葉がこぼれ出た。

―ああ、本当だよ。

そこで俺の意識は途切れた。

第一章

ガバッと布団を跳ね除けて俺は起き上がった。何だ今の夢は。二十台半ばにもなってこんな中学生の妄想のような夢を見るとは、自分の精神年齢を疑わざるを得ない。世界の崩壊だと?いかにも中高生あたりが考えそうなテンプレート的中二病をどうもありがとう。

実際どんなに世界の崩壊を望もうが、はたまた恒久平和でも望もうが世界は相も変わらず昨日と同じように飽きもせず回っている。ほら、今だってこうやって……。

そこで、俺は冷静になってあたりを見渡す。

あれ、どこだここ?

そこは、俺の部屋とは似ても似つかぬこざっぱりとした部屋だった。広さとしてはホテルの一室程度だが、置いてあるものは個人のものに見える。おそらく誰かの家の一室だろう。昨日呑みすぎたという訳でもない。もしそうだったら二日酔いの頭痛が出るからこんなに頭が回る事はない。誰かのうちに遊びに行ったような記憶もないわけで、要するに俺がなんでここにいるかは一向に見当がつかないという事だ。

俺の頭の方には出窓があり、飾られている花がほのかな香りを漂わせている。部屋の中は必要最低限と思われる家具しか置いていない。その家具もすべて白で統一されており、病院などと同じような雰囲気を感じさせる。

その、なんだか感情の薄いというか、誰かの所有物にしては個性を感じられない部屋だった。その小綺麗過ぎる部屋は、誰かを通すための部屋という風にしてはなんだか俺に窮屈さを感じさせた。

カチャリと音がして足元のほうにある扉が開いた。

「ああ、おはよう。どうだい目覚めの調子は?」

部屋に入ってきたのは、白衣の男……いや、男というにはまだ若すぎる少年というべき人物だった。ぼさぼさの髪の毛に、度の強そうな眼鏡。その目には、恐らく一日徹夜した程度ではつかないだろう影の濃いくまがあった。

その風貌が少年を年齢不詳にさせていたが、よくよく見ると端々に、まだ幼さを感じさせる一面を残しているように感じられた。背もあまり高くなくいかにも成長途中という感じだし、肌のハリからも若さを感じられる

「何を寝ぼけたような顔をしているんだい?まあ、確かに君が呆けた顔をしているのはいつもの事かもしれないけれど、さすがに今日ばかりは遅れるというわけにはいかないんじゃないかな?」

一瞬耳を疑ったが、確かに目の前の少年が俺に対して言ってきた言葉に間違いなかった。何だこいつは。初対面の大人に対して取るような態度ではないだろう。

だがそれよりも、俺には引っかかる言葉があった。

「遅れる?いったい何の事だ?会社にしては早すぎる時間だろうに」

俺が疑問を言葉にすると、少年は腹を抱えて笑い出した。

「ふふ、あははははは。それは本気で言っているのかい?君は十年分の夢でも見ていたとでも?なかなか面白いジョークをいうようになったねぇ」

どういうことだ?十年分の夢……。いや、さっぱり分からん。そんな馬鹿な話があってたまるか。さっきの夢にしろ、目の前の少年にしろ、どうなっている?俺の頭の方がおかしくなったとでも言うつもりか?

俺の混乱している表情を読み取ったのか、白衣の少年はこう続けた。

「まさかとは思うけれど、本当に十年分の夢でも見てきたって言うつもりじゃあないだろう?僕だってあくまで冗談で言っただけなんだから。」

冗談にしては本気で馬鹿にしているような笑い方だったが……。まあしかし、実際のところ俺とこの少年にある年齢差は大方十年程度なんだよな。

「そうは言われても、俺はずっとサラリーマンをやっていたぞ。君のような学生時代なんてとうに過ぎ去ったよ。それこそ君くらいの年だったのは十年程前になるだろうね。夢でも見たようなとは、馬鹿らしいと思うけれどね。 それに、もうひとつ言いたい事があるのだが……」

俺はこの、長年の友人のように語り掛けてくる見知らぬ少年を前にした状況で、恐らく一番聞き辛いだろう事を口にする事に決めた。

「さっきから親密に語りかけてくるが、君は一体誰なんだ?」

少年の顔がサッと青ざめた。信じられないものを見たというような目で俺を見つめる。それこそまさに、往来の友人に裏切られたかのような表情で。

「お、おいおい冗談はそこまでにしろよ。もうかれこれ十年近い付き合いだぞ。それが急に……。どういう風の吹き回しだ?俺、なんかお前にやらかしたか?」

演技じみた口調も消え去り、焦りだけをその声色に浮かべて少年は詰め寄ってきた。

少年のただならぬ様子を見て、もしかしたら何か俺の理解を超えた事が起こり始めているのかもしれないと思った。それと同時に今の言葉は目の前の少年を深く傷つけたかもしれないとも。

しかし、俺の気持ちをよそに少年は顔を崩し笑い転げる。

「ははははっ。いやー、そんなに深刻な顔をされると、こっちもからかうのが楽しくなってきてしまうよ。僕が友情なんてものに厚い類の人間に見えるかい?とんでもない。あんなものは無意識の利己主義に過ぎないんだよ。友情と称して誰が無償の協力などするものか。あれは見返りを求めているに過ぎないのさ。まあ、そんな話は置いておくとして、本当に僕の事を覚えていないとなると、なかなかに状況は深刻かもしれないね。まあ、十年分の夢を見ていたという僕の冗談めいた言葉が本当だとすると、僕のことは十年後には君は忘れているという事になる。実際のところ僕と君の関係で十年ごときで存在すら忘れてしまうという事は考えづらい訳だから、これは仮定そのものが間違っていると考えたほうがよさそうだね。」

少年は俺に向き直り一気にまくし立てた。

何を言っているのか、完全に理解できたわけではないが、とりあえずなかなかに卑屈な奴だという事と、予想通り俺とこいつの仲はそれなりに深いものである事は分かった。

そうなると、この状況から導き出される結論は……。

「俺の記憶自体に問題が生じている、って言いたいのか?だが、俺は勤めていた会社の名前も上司や部下の名前も言えるぞ。俺の記憶がはっきりとしている事は間違いない。むしろ俺としては違う世界にでも迷い込んできた気分だが、それこそ馬鹿らしい。君はどう思っているんだ?」

俺はなるべく冷静な口調で言った。

しかし、人間というものはあれだな。自分の経験にないことが起こると、とたんに無力になるな。年齢とか関係なく。

少年はしばらく考え込み、ふと思いついたように机の引き出しをまさぐった。

「うーむ、これはちょっと確かめる必要があるかなぁ。ちょっとこいつを覗き込んで違和感がないか確かめて欲しい。」

そういって俺に手渡してきたのは鏡だった。

俺は言われたままに鏡を覗き込む。確かにそこに映っているのは、紛れもない俺の姿だったが、今の俺の姿というには若すぎるものだった。

確かに少年の言うとおり、十年前の自分の見た目としては妥当なものだとは思った。そういえば、ベッドから起き上った姿勢とはいえ視線が低すぎる。

この頃はまだ背が伸びなかったんだよなぁと、いささかのん気に過ぎる感想を覚えながらも、現状の把握はそれなりに出来たと思う。

「そういえばまだ今日何があるか聞いていなかったが、一体何があるんだ?」

鏡を珍しいものでも見つけたかのように、見つめ続けながら俺は言った。

「まあ、君のその顔を見れば大体の予想はつくかもしれないけれど、今の君は十五歳だ。そして今の季節は春、まあここまで言えば大方の予想はつくだろうが今日は入学式だよ。高校のね。忘れていた青春を取り戻すつもりで楽しんだらいいんじゃないかな。それこそ夢でも見ている気分でさ。」

夢でも見ている気分で、か。

なんとも意味深な言葉に俺は反応せざるを得なかった。

「随分と含みのある言い方をするな。君、本当は何か知っている事があるんじゃないか。まさかとは思うが俺を騙そうとなんて考えちゃいないだろうな。いや、君がこの件になんの関係もないとしても、今の態度は何なんだ?俺をからかっているのか?ああ?どうなんだ、おい!」

最後はほとんど怒鳴りつけるような口調で叫んでいた。はっと我に返る。訳の分からない状況のさなかにいるとは言え、自分より十は年下な少年にぶつけるなど、どうかしている。

「済まない、君に怒鳴りつける筋合いはないよな。どうかしてるみたいだ、俺」

少年はいたって気にしていないという風に言葉を返してくる。

「まあ、こんな状況じゃあ仕方のない事だろう。経験のない事態に巻き込まれるというのは、例外なく人を混乱に陥れるものさ。気にしなくていいよ。」

そうはいっても今のはひどい醜態をさらしてしまった。冷静にならねばなるまい。

「だからこそ言ったんだよ。夢でも見ているような気楽な気分でやっていけばいいんだ。まあ、この調子で君を励まし続けるのも一興かもしれないけれど……。いや、そろそろ時間的にまずいものがあるな。夢の中にでもいるように、とはいったものの僕たちからすればこれは紛れもない現実だからね。誰かに迷惑なんてかける事のない様に頼むよ。そんなところに立ってないで、さっさと準備をしなよ」

少年は箪笥やクローゼットの中身を示して、今日の服装や用意するものについて指示を出した。

「ああ、そうだ。ひとつ言い忘れた事があった。君には運がいい事かもしれないが、君がこれから進む高校は君の知り合いは僕しかいないはずだ。要するに、君の記憶に問題があったとしても、そのこと自体に何ら問題はないわけだよ。まあ、色々とごまかしつつ、うまくやってくれ。学校までの行き方はさっき教えたとおりだ。それじゃあ、僕は少し早く行かねばならないのでね」

言いたいことだけ言って、さっさと出ていこうとする。

「ちょっと待ってくれ」

俺には彼を引き留める理由があった。

「俺はまだきみの名前を聞いていない。名前を聞けば、何か思い出すこともあるかもしれないだろう。君の名前はなんだ?」

少年は少し考える素振りをしてから、こちらに向き直りこういった。

「そうだねえ、まあそういうこともあるのかもしれないけれど、今は名乗るのは止めておくよ。僕の名を知りたかったら自分で調べてみることだね。簡単には分かることではないかもしれないけれど。そのあたりも含めて頑張ってくれたまえ。健闘を祈るよ」

答えにならない答えを返して少年はどこかに行ってしまった。

さて、どうしたものか。とりあえず支度だけはすべきだろうと、着替えをしつつ考える。それにしても、見た目には絶対に小さいはずの服に、自分の体がすっぽりと収まっていくのは何とも気味が悪いものだ。

いや、そんなことはどうでもいい。今重要なのは俺の記憶がどういう状態にあるかということと、それを理解したうえで見ず知らずの人々にどうやって誤魔化すか、ということだ。

やはり、この状況から察するに俺の記憶に問題が起こったか、俺の元々の世界から少しずれた並行世界というやつに迷い込んだか、そのどちらかくらいしか可能性はない。まあ、後者のような空想じみた事が起こるはずはないし、俺自身の記憶に問題があると考えるのが妥当なところだ。さらに考えると、記憶の齟齬がありながら俺の思考自体には問題がない。ということは、俺が催眠状態に陥っているという可能性も出てくるな。

くそ、これじゃあ何を信用すればいいのか分からないぞ。あの少年の言ったことも気になる。夢でも見ているみたいに?混乱している人物に対して言うことだろうか?そうなると、あの少年が俺を騙している可能性すら考えられる。

はあ、そんなことを言っている場合じゃあないな。疑い続けてもキリがなくなってしまう。そんな状態で生活を続けるなんて無理な話だ。

じゃあ何を信用するか……。あの少年、確かに捻くれたところがあったが根はいいやつというタイプに思えた。今は他に頼れる人物がいるというわけでもない。彼を信用せずに、誰を信用しようというのか。

「仕方がないな。こうなった以上は他にどうしようもないし、とりあえずこの生活に慣れていくしかないんだろう」

身支度を整えて俺はつぶやいた。

「さて、あいつが言っていた道はどうだったかな」

とりあえず俺は入学式があるらしい高校に向かうことにした。今後何が起こるかは全く分からないが、これ以上に困った状況にはなるまい。

ポジティブだかネガティブだか分からないことを考えながら俺は道を歩みだした。

第二章

その高校は家を出た先のなだらかな坂をあがったところにあった。もう少し長ければ気合を入れて登るし、もう少し短ければ気合いなんて入れる必要すらないわけだが、如何せん俺とこの坂道との相性は最悪なようで、ただダラダラと気力だけを消費していった。

入学式とはいえ、所詮は高校といったところだろうか。これといって重要な話もなく、儀式的に形式的に、時間は過ぎていった。しかし、あの白衣の少年が言っていたこととはどうしても食い違う現実があるようだ。

俺の記憶がどうこう言っていたが、俺の感覚で相当な時間が経っているとはいえ、入学式は大方似たようなものだったように思える。前の奴の学ランの襟がねじれていて気になったこと、校長の話が案外短かったこと、その代わりというか、校歌が異常に長かったこと。他にもいくらでもあるだろうが、パッと思いついただけでここまでの一致があるものだろうか。

俺が一人で思案に耽っていると、話しかけてくる奴がいた。今は入学式後の、初めてのホームルームの時間だった。

「あ、もしかして君の事かな?」

ぼんやりとした声で俺に問いかけてきたそいつは、確かに俺の記憶にある人物だった。大柄な体格にやたらと細い目、その太い腕からはそれだけで暴力的に思えるような威圧感を放っている。しかし、その表情からは暴力的どころか穏やかな光さえも感じる。そうだ、こいつとは入学してすぐ、仲が良くなったんだ。

いや、待てよ。俺からしたらただの懐かしいやつでしかないが、こいつからしたらまだ俺とは出会っていない。ここは慎重にならねば。

「ああ、えっと君は誰だい?それに、俺が何かしたか?君の事かなって言っていたけれど。」

一応、言葉は選んだつもりなのだが……。変なところはないだろうか、ちゃんと初対面の振りはできているだろうか。まあ、こんなところで心配をしている余裕なんてないのかもしれないが。

「いや、君が何をやったのかは知らないけれども、先生に呼んでくるように言われてね。ああ、自己紹介がまだだったよね。僕の名前は小清水芳人。同じクラスになったのも何かの縁だろう。今後ともよろしく。」

そう言って小清水は手を出した。

「ああ、こちらこそよろしく。そうか、初日から呼び出しか。何をやったかと言われても記憶にないから、おそらく入学の書類か何かで不備でもあったんだろう。ところで一つ聞きたいのだけれど、職員室ってどこにあるんだ?」

小清水に聞いた通りに進んでいけば、すぐに職員室は見つかった。まあ、実際のところ俺の記憶と寸分違わぬところにあったのだが。

――コンコン

「失礼します」

俺は、会社ほど堅苦しくならないよう、一般の高校生がするのと同じような態度で、ドアをノックして中に滑り込んだ。

「やあ、調子はどうだい?といっても、朝別れたばかりだから特に変わるわけもないか。ああ、それと僕に関して思い出すことはあったかい?」

俺の目の前に居たのはあの白衣の少年だった。いや、こうして職員用の机を背に座っていると少年というより青年という印象もあるな。俺は、俺が見ている光景に疑問を感じた。

「いやあ、不思議そうな顔をしているね。なんだい、君が呼び出されたところに僕がいてそんなにおかしい事があるかい?ああ、僕が実は教師だったなんて、そんなつまらないオチは無いから安心してくれよ。ただ教師が居ない間に、教師の見る景色はどんなものだろうかと試していただけさ。まあ別に大したものではなかったけれど、 君のいぶかしげな顔をまた見ることができたから、それはそれで良かったとしようかな。」

相変わらず良くわからない事を言っては俺を惑わしてくる。いや、まあ俺だって本気でこいつが教師であるはずが無いなんて事は分かってはいたが、やはりからかわれているというのは気分が良いものではない。

「人をからかうのはいい趣味とはいえないな。最初から思ってはいたが、君の性格のゆがみはなかなかのものだよ。まあいいや、君の遊びに付き合っていたら日が暮れてしまう。ところで、俺は担任に呼ばれたそうなのだが、どこにいるか知っているか?」

こいつが知っているとは思えないが、聞いてみない事には分からない。それはそうとして、俺の中には同時にもう一つの疑問が浮かび上がっていた。こいつは今まで一体どこにいたのだろうか。一応は気にかけつつ過ごしていたわけだが、それなりに捜しつつもどこにいるのかは分からなかった。

「もう一つ聞きたいことがある。お前今まで一体どこにいたんだ?探してもどこにいるか分からなかったぞ。クラスが違うのか?どうなんだ?」

矢継ぎ早に質問をされてさすがに腹をたてたのか、眉をひそめてこちらを見つめてきた。

ふう、と軽く息を吐いてしかめ面を幾分ゆるめてこちらに向き直った。まあ、その満面の笑みはしかめ面よりもよほど怖かったのだが。

「確かに僕の人をからかう癖はいい趣味とは言えないだろうけどね、君の方も大概だろう。まあいい、そこはお互い様という事にしておこうじゃないか。」

一言いってから、俺から目をそらし、小さく(それに、一つ聞きたいことがあるというのなら、質問は一つというのが常識だろう)と呟いてからこちらに向き直った。ギリギリ俺に聞こえる音量というのがまたいやらしいところだ。

「よし、最初の質問から答えよう。先生の居場所だが僕には分からないね。僕だって君の少し前に来たばかりなんだ。あと、僕がどこにいたかという話だけれど、確かに君に会うことは少ないクラスかもしれないな。僕は特例クラスでね、授業や行事は全て自由参加なんだ。そういうことだから、基本的に僕は実験室に籠っているばかりでね。羨ましいなどと妬まれることもあるけれど、僕は実験で実績を出しているからね。恩恵以上に貢献はしている訳だから、何も妬まれるようなことではないと思うんだけれどね。」

若干愚痴が入っていたような気がするが、とりあえず彼の現状と担任の居場所が分からないことは分かった。実際、分からないことが分かっても何も前進はしていないのだが。

俺の困り顔を見て、少年は続けて言う。

「ああ、でも君は先生を探す必要はないだろう。君をここに呼んだのは僕だ。何を勘違いしているのかは知らないが、君にだって入学式初日から呼び出されるような覚えも記憶もないんじゃないか?僕が君の教室に行った時には君はいなかったからね。君に伝わるように伝言を頼んだのだが、そこで誤解が生じたのかもしれないな。」

こ、こいつというやつは……。

それなら、今までの会話は何だったのだろうか。いや、こいつに伝言を頼まれたという小清水にも問題はあるか。

「ああ、そうかい。そうだよな。確かに教師に初日から呼ばれるような覚えはない。それは君の言うとおりだ。それに、もしかしたら君の伝え方ではなく、小清水の捉え方が悪い可能性だって十分に考えられる。そういった事を考慮しても、だ。何故俺が明らかな勘違いをしているのに早く訂正をしなかったのか、俺に納得のいくような説明をしてほしいね。」

俺は努めて冷静に答えた。すると、随分とニヤニヤとした表情であいつは喋りだした。

「いや、だから今それを訂正したじゃないか。そんなに長い間君を弄んでいた訳でもないだろう?君はそれの何が不満なんだい?ただのストレスの発散なら他でやってほしいものだよ。ただ、僕も少し調子に乗りすぎたかもしれないね。この行動で君の自尊心が傷つけられたというのなら、ぜひとも謝ろうじゃないか。まあ、この程度で傷がつく自尊心なら、僕が謝るほどの価値はないと思うけれどね」

明らかにわざと煽るような挑発的な口調で食い掛かってくる。

はあ……。怒りを通り越してあきれてしまった。まさか、ここまで捻くれた根性の持ち主がこの世にいるとは予想だにしていなかった。

「ああ、もういいよ。今回は俺の負けだ。しかし、こんなところでする話もないだろう。どこか別の場所はないのか?」

少年はいすの上でくるりと一周回ると、気取ったような仕草で立ち上がった。

「いいよ。案内しようじゃないか。君の気に入りそうな場所にね」

一言そういうと、白衣を翻して職員室を後にした。

性格に難あり、と言ったところか。なかなか難しいだろうがそれも仕方あるまい。あいつについていかなければ、今の状況はどうしようもないだろうな。

軽くため息をつき、頭をかきながら俺はその後についていった。

着いた場所は、確かに人目のないという点では文句の付けようのないほどだった。だが、俺が気に入るか、気に入らないかの二択を迫られたなら、後者を即答するだろう。

そう、そこは校舎の中でも端に位置する階段の下、もう何年も使われてないような倉庫となっている部分だったのだから。ほこりとカビの臭いがどんなものか、はっきりと嗅いだことは無かったが、今ならわかる。これは確実にほこりとカビのにおいだ。

「人目にはつかないが、わざわざ移動した先がこんなところだとはな。こんな事だったら俺も移動の提案なんてしなかったのだが。で、用事はなんだ?というより、本当にここを俺が気に入ると思っていたのか?そうだとしたら、俺はお前のセンスというものを疑わざるを得ないぞ」

俺の言葉を聞いて肩をすくめ呆れたように首を振る。

「僕のセンスに関しては、結論を出すにはまだ早いんじゃあないかな、とだけ言っておくよ。君はまだ部屋に入ったわけじゃないだろう?感想は中に入ってから聞きたいものだよ。」

俺の横をすり抜け、慣れたように雑多に置かれた物をくぐり抜け、棚の奥に入り込む。後を追うようについていくと、そこには錆付いた重々しい扉があった。

「こんなところに扉があったのか。まったく知らなかったな」

『入学初日の俺』が知るはずなんて毛頭ないわけだが、『記憶を持っている俺』、つまりはこのおれ自身の記憶を探ってもこの扉の情報は出てこない。

皮肉にも、ここで初めて俺は記憶障害の可能性を認めることができた。それ以上に、こいつに対する不信感の強まりの方が大きかった訳だが。

「ようこそ、我が城へ」

ゆっくりとその扉をあけながら、少年は大仰に言い放った。中から飛び出した光は俺の目をくらませるには十分な量だった。逆光になったその光景は映画か何かの始まりのワンシーンのようだった。

「ここなら気に入らないとは言わせないよ。ここは特例クラスのみに許された個人スペースを最大限に活用した僕の城ともいうべき場所でね。って、聞いているのかい?」

俺は彼の話など全く聞いてなかった。そこに現れた光景が、俺が昔描いていた、理想郷と言うには少し恥ずかしい、自分のむかしの妄想をそのまま映し出したような光景が広がっていた。整然と並べられた実験器具や、コンピュータに繋げられた数多くの機械、そういったSFじみたものが所狭しとあふれている空間だった。

昔、といっても高校の頃の話ではなく小学校かそのあたりの話だが、とにかくその頃は、SFに憧れて科学者になりたいなんて妄想を常に抱いていたものだった。

俺がその部屋に見入っていると、後ろから肩をたたかれた。

「気に入ってくれたようで大いに結構だけれどね、人の話くらいちゃんと聞こうじゃあないか。それにここに来たのには僕に話があるからじゃないのかい?本来の目的を忘れるようじゃあだめじゃないか」

そうだ、俺はこいつと話をするためにここまで来たんじゃないか、と思いかけてふと気づいた。

「いや、待て。確かに俺は君に話がある。けれど君のほうが俺を呼んだんじゃないのか?その事実こそ忘れてもらっては困るんだが。そっちこそ僕に何か用があったんじゃないのかい?」

多少煽るような言い方になってしまった。別にそんなつもりはなかっただが、これは彼のペースに呑まれつつあるということかもしれない。

「うん?別に僕が君に何か用があったという訳ではないよ。恐らく君のことだからそろそろ僕を探しているころかなと思ってね。さっき話した通り、僕の居場所は分かりづらいから、僕のほうから君を導いてあげようと思ってね。だから……そうだな、僕から君に用があるとすれば君を苛つかせて君が怒るその滑稽な様を観察することくらいかな。いい趣味じゃないことくらいは分かっているけれどね、そうだ、今の君は分からないんだったね。でも今の君も昨日の君と同じような反応をするからつい忘れてしまうんだ。いつもの癖というやつさ。すまないね。」

なるほど、これは俺の中に立った一つの仮説を検証してみるのもいいかもしれない。

「お前、友達少な……」

「そんなことより、やっぱり僕に話があるんじゃないか。で、どんな話があるのかな?」

反応を見る限り、図星ということなのだろう。

まあいい、こいつに友達がいてもいなくても、俺には関係のないことだ。それに、今の状態なら俺だって同じようなものだ。今話せるのはこいつしかいない。

話し始めようとしたところで、実は俺の聞きたいことなんてこいつの予想範囲内なんじゃないかとも思うが、こいつの今までの行動を考えて敢えてそう見えるように振舞っている可能性もあることに気付いた。駄目だ、深く考えたらそれこそこいつの思惑通りかもしれない。慎重にふるまうべきかもな。

「一つ聞きたくてな。お前と離れてからそこまで色々なことがあった訳ではないが、俺の記憶に齟齬があるという仮説が成り立たないような気がしてな。齟齬があるという割には、俺に記憶通りに物事が進みすぎている。もちろん、些細な事は記憶通りかと言われてもその通りだと答えられる自信はない。だが、そういったことは単純に忘れているだけと考えれば辻褄が合うんだ。俺の記憶と、今起きていることの間にある一番の、そして決定的な齟齬はお前なんだよ。だから、俺はお前のことを信用しきれているとは言い難い。だが、今頼れる人物といえばお前しかいないということも理解しているつもりだ。この状況下だからこそ、少しでも不安な要素は潰しておきたいんだ。理解してくれるな?」

一通り言い終わると、ふうとため息をついて俺は近くの壁に寄り掛かった。

少年は俺の言葉を聞いたきり身を翻して実験器具に向かってしまった。こちらに背を向けている状態では、あいつの顔を伺うこともできない。どうしたものかと思案を巡らす。

やはりここであんなことを言ったのはまずかっただろうか。そんなことを考えていたら、クックッと笑い声が聞こえてきた。何事かと俺が顔を上げるのと同時に白衣がはためくのが見えた。

「なるほど、君の記憶に僕だけがいないということで、君は僕を疑うわけだね。そうか、そうなるのも致し方ないことだ。実際、君にはまだ話していない事もある。おっと、慌てないでくれ。これは僕の判断でわざわざ言わずにおいたことだ。君の安全にも関わるかもしれないしね。言ってしまったら僕の身の安全も確かではなくなる。そういうことだから、この件に関して恨まれるのはお門違いにも程があるというものさ。」

俺の視線を手で制しながら彼は続ける。

「君のためにも言っておくが、まだ君が知るべきではない事柄は確かに存在するんだよ。君は僕に感謝こそすれ、恨むなんてもってのほかなのさ。まあ、君がまだ知らない、その事柄の中に今の君にない記憶もあるだろうさ。それを知ったとき、君の僕への疑いも晴れるだろう。今の僕にはそれを期待するしかない」

大袈裟に、大仰に手を振りかざし、それだけのことを言い終えるとにっこりと俺に笑いかけた。なるほど、俺の疑念が解決されることはなかったという訳か。これ以上この疑念を持ち続けていても仕方がないだろう。

取り敢えず、こいつについていく以外の選択肢がないということが分かっただけでも良しとするか。

煮え切らない思いを抱きながら、俺はその場を後にした。

第三章

これは、一体どういう状況なの?

私は、何でこんなところにいるの?周りには……誰もいる気配がないわね。この構造は、学校?でも、人ひとりいないし、何か違和感がある。

そもそも、私は学校なんて縁のない年なんだけれどね。本当に何でこんなところにいるのか、身に覚えがなさ過ぎて困るなあ。

うっ、頭が痛い。

この調子じゃまともに考えることも出来ない。そもそも私は何をしていたというのだろう。何か、嫌なことがあったような、そんな感触だけが頭の中に渦巻いている。詳しいことなんて何一つ覚えていないが、うすぼんやりと誰かの声が聞こえたような気も……。

そうだ、誰かが私の名前を叫んだ。そこまでは思い出せた。

でも、一体なぜ私の名前を?

うーん、いくら考えても答えは出ないか。仕方ない、取り敢えず今は私のほかに誰かがいないか探す必要があるわね。

周りを見る限り昼間のようだし、今が休日だったとしても教師の一人や二人いそうなものだけれど。って……。

「え……?これは一体……?」

いつの間にか私の周りは生徒で溢れていた。まるで最初からそこにいたかのようにすべての生徒がいつも通りというような、それこそ絵にかいたような日常を作り上げていた。

ただ一つ、音だけが世界から切り抜かれてしまったかのように、消えてしまったことを除けば。

普段は冷静な私でも、流石にこれには顔をひきつらせた。ほかの様子はどうなっているのかと、顔を窓に向けた。そこから向かいの校舎が見える。

そこには、一人のこちらを見つめている少年がいた。ふと、少年がまるで誰かに呼び止められたかのように振り向いた。それと同時に、私の周りの生徒たちが忽然と姿を消す。

そこから見た光景は出来の悪いホラー映画よりも気味の悪いものだった。

少年の視線を追う様に生徒たちが現れては消えていく。少年の目がプロジェクターか何かの役割を果たしているかのように。不思議なことに、少年は誰かと話しているかのように横を向いていたがそこには何も映ってはいなかった。

少年のパントマイムのような動きが、今自分の周囲に起こった現象よりもはるかに気持ちが悪く感じて、私は視線を少年から外すことにした。

――――

ふと、誰かの気配を感じて隣の校舎に目をやった。いや、ここまで多くの生徒たちがいる中で、誰かの気配を感じるというのも当たり前というか、むしろおかしな話なのかもしれないが。

特にこれという特徴のない日常の風景に見える。

少し気になる点といえば、真ん中あたりに座る女の子くらいだろうか。なぜだろうか、俺が目を向けた時に、驚いたように周りを見ていたような。って、こっちを見た。うーんと、目が合ったけれどどうしようかな。

「……って来たのか」

「え?なんか言った?」

しばらく黙っていた白衣の少年が唐突に何かを呟いたので、何事かと視線を少年に移した。さっきの少女のことを気にしつつも、今までとは違う響きを孕んだ少年の呟きに反応せざるを得なかった。

「え?って、僕が今何か言ったかい?」

普段の表情で不思議そうに首をかしげる。こうなったらこいつの口から何かを聞き出すのは困難だろう。こいつの事だ、惚けたような素振りをしてはいるが無意識に呟いたものではないのだろう。

「いや、俺の聞き間違いだろう。済まない、気にしなくていい」

ここは様子を見るに徹したほうが、むしろ何かを得られるかもしれない。

「そうかい、じゃあ僕はこの辺で。君もここまで来れば教室まで迷うこともないだろう。それに、そろそろデータも取れてくる頃かと思ってね。お暇させていただこう」

「ああ、また何か疑問が出てきたときは頼ることもあるだろう。その時はよろしく頼む」

彼は俺のためを思って、情報を隠しているといった。それを信用して、という訳ではないが今むやみに詮索することもないだろう。だからこれは、純粋にこの世界で生きていくにあたって困ったことになったら素直にこいつを頼ってもいいかもしれないという俺の気持ちの表れでもあった。

「ああ、僕の数少ない友人のうちでも特に大切な友人である君の頼みとあらば聞かないなんてことはしないよ。さっきはあんなに疑ってかかってきたのに、ずいぶんと早い掌返しではあると思うけれど。いや、それこそが君である証かもしれないね。では、また」

さっきの事を根に持っているのか、とても分かりやすい皮肉を言い捨てて彼はまたどこかに去って行ってしまった。

「全く、いい性格してるな。せいぜい反面教師としてでも使わせてもらうよ」

呟いたところで気が付いた。これでは反面教師どころか見習ってしまっているじゃないか。本当に、性格面に関しては俺も人の事は言えないようだ。

そんなことを考えていたところで、俺はある事実に気が付いた。これはあいつを疑ってかかったことで気が付いたことかもしれない。未だに俺のあいつに対する信用度は低いままだ。だが、案外あいつのことを気に入っている自分がいることに気が付いてしまった。

なぜこんな事を考えるのか、自分でも分からないが。

「そうか、確かに似ているところがあるかもしれないな」

思い当たる節を呟いて俺は教室に足を踏み入れた。

――――

「うーん、これはこれで嬉しいことではあるんだけれど」

少年と目が合った時に、自分の姿がなにも疑問を感じさせなかった訳がない。私が見た生徒たちは明らかに高校生といった風体をしていた。その中に混ざって、十は上の私が平然と席に座っていたら普通は驚くものだろう。それにしても、十年くらいでは制服のデザインというものはあまり変わらないものらしい、という妙な感想だけが頭の中に残った。

ここで気が付いた時は驚きのあまり気が付かなかったが、私自身もあの時に見た生徒たちと同じ制服を着ているようだった。まあ、自分でも多少引いたわけだが。だが、同じ制服を着ていたにせよ、何が起こっているのか分からないこの世界では、少しでも試してみようと思い、窓ガラスに自分の顔を映してみた。

「本当に、若くなってるわね。ちょうど十年くらい」

麗しの十代の肌が手に入ったことは喜ばしいが、事態が思っているより面倒なことになっていることに対しては、実に気分が重くなる。うすうす感じていたことではあったが、やはり自分の世界とは違う世界、そういったものに巻き込まれているということらしい。何はどうあれ、まずはここが何なのかを突き止めなければ。

意外に冷静な自分に驚いた。だが、実際それ以外にどうしようもないというのが本当のところではあるし、打算的な自分の性格を考えたら妥当な結論なのかもしれないと思いなおした。

「ほんとに、何がどうなっているの?」

奇妙な現象は、やはりあの少年が原因だったようだ。やはり暫くのうちは、唐突に現れた生徒たちに驚かされていたが、そのうちに慣れてきた。

しかし、奇妙な現象はそれだけで終わるものではなかった。

少年には出来るだけ近づかないように、しばらくの間女子トイレにこもっていた時の事だ。だんだんと、それでいてはっきりと、声と分かるような音が聞こえだした。声と分かるような音、といったのはそれ以上に表現のしようがなかったのだ。

確かに、少女たちの声には聞こえるのだが、どれだけ耳をすましても、言葉にはなっておらず、アニメーションなどに使われるガヤと呼ばれるものに近く感じた。主人公などが喋っている時に、周りがザワザワ、ガヤガヤとしている様をあらわすアレだ。

しばらくして、声が少しずつ小さくなってきた。様子を伺うため、少しだけ扉を開け外を見る。

思った通りだった。やはりあの少年がハンカチで手を拭いているのが見えた。トイレから出てきたばかり、といった様子だ。この現象の中心はあの少年で間違いはなさそう。

「それにしても」

いったん距離を置こうと、少年とは反対側を進みつつ呟く。

「こんなことをしていると、まるで私がストーカーになったみたいじゃない。まあ、こんな状況で呑気にこんなこと考えてられる、私の感性もずいぶんと壊れているようだけれど、流石にストーカーまがいと誤解されるのは癪にさわるわね」

本当に、呑気なものだとは自分でも思う。それだけ今の状況に慣れてしまったということかもしれない。そんなに長い時間は経ってはいない筈なのだけれど、如何せんここがまともに時間が流れているとも限らない。感覚でいえば、三時間程度経っただろうか。

それにしても、例えばここで少年が自分の真後ろにいる状態で少年が振り返ったとして、ストーカーと思われる、なんてことにはならないだろうが、この中で確実に異常としてあの少年に認識されるだろう。

今、私が分かる範囲でこの世界にいる人間は私と彼だけだ。彼には他の者たちが見えているようだけれど……。そんな中で、彼に妙な疑いをもたれたくはない。いや、いずれはっきりとさせなければいけないのだけれど、今はまだ早いような気がする。

そんなことを考えつつ、近くの教室に足を滑り込ませた。

「そういえば、あの後ろ姿誰かに似ているような……」

先程見た少年の後ろ姿を思い出し、思案にふける。自分の身近な人間に、あの少年と似たような人がいた気がするのだけれど。

まあ、少し離れていたし後ろ姿だったわけだから、そう簡単にわかるものでもないとは思う。それに、私に身に起こっていることを考えれば、あの少年も元は青年だった可能性も十分考えられる。もしそうだとしたら、私にはとても分からない。少なくとも正面から目を合わせるくらいじゃないと。

「はあ、なかなかに手詰まりだなあ」

机に突っ伏してぼやいた。これからどうすればいいかなんて、いい考えが浮かぶわけでもなく考え続ける。

そうこうしているうちに、緊張の糸が切れたのか眠気が襲ってきた。人知れず、いつの間にか私の意識は闇にのまれていった。

―――

人気のない階段の下、そこにある倉庫のさらに奥にある研究室。椅子には乱暴に白衣が放り出されている。そこには、人には見せない焦り顔を浮かばせる少年の姿があった。

「ああ、くそう。なぜ彼女がここにいるんだ」

少年にしか分からないことを呟きながら、パソコンのキーボードを乱暴に打つ。時々立ち上がっては、実験装置のようなものを確かめて、その数値を記録していく。

「どういうことだ、二人はリンクしだしたということか?余計なことを……。」

装置から読みだした数値を使って

「このままでは僕の計画は台無しだ。おまけに、そのリンクも不完全じゃないか。今の状態では、彼女にはこの世界が不完全に認識されているだろう。今彼女が彼に会ったら、彼にこの世界の不完全さが完全に認識されてしまう。そうなったらこの世界は終わってしまう。その前になんとか手を打たなければ」

いっそのこと、この不完全なリンクを完全にしてしまおうか。そうすれば、二人が邂逅したとしても、ここを守ることは出来るかもしれない。

ぱっと、思いついただけの事ではあったが、一応確かめるべきではあるだろう。もう一度、装置の設定をしなおして計測をしていく。すると、驚くべき結果が出てきた。

「ああ、これは予想していなかった。さすがにへこむなあ。ここで戦力外、いやそれより酷いな。足手まといだと言われてしまうとはね。どうやら僕はすでにお役御免のようだね。まあ、最後の務めだけは果たしていくか。本当に皮肉なものだよ。ここまでやってきたのは僕だっていうのにね」

あちらの世界の変化は、こちらからも間接的にではあるが、観測することができた。それ故、いつかこうなることは僕には分かっていた。だからこそこうやって準備をしてきたんだ。何もかも、とは言わないが大体のことは僕の思い通りに、目論見通りに進んでいたんだ。あと一歩というところではあるんだが……。

「まあそうだよな。君はもう理想やヒーローが必要な歳ではないよな。そんなこと、君が僕に助けを求めなくなった時点で分かっていたようなものだったけれど。僅かばかりの希望にすがっていたんだね。なさけないなあ」

自嘲の笑みをこぼしながら、壁に語りかけた。

―――

初日から一日ずっと授業があった記憶はないんだけれどな。ここが俺の記憶と一致している訳ではないのか?うーん、白衣の彼には悪いことをしてしまったかもしれない。

「おい、なーにぼんやりしてるんだよ。次移動だろう?」

長身で細身の生徒が話しかけてくる。俺の記憶だとこいつとの絡みは、学生時代には殆どなかった筈なんだが。

「ああ、待ってくれ卓也。今用意をしよう」

小清水と同じ中学だったといって、話すようになったのだが、俺の記憶では卓也と小清水は違う中学というどころか、出身地も違ったような気がする。こいつ以外にも、俺の記憶とは違うことが多くなってきた。やはり、あの少年が言うように、俺はもともとここで生きていたのだろうか。それこそ、家を出るときに言われた夢でも見ていると思ったほうが辻褄が合う、そんな状況だ。

「夢にしちゃあ、リアルすぎるけどな」

「え?何か言ったか?」

卓也が呟きを聞き取ったのか、聞いてきた。

いや、なんでもないと手で制しつつ移動教室の準備をする。そうやって、自然に過ごしているうちに考えるのも面倒くさくなってきた。このまま何も考えずに、この生活を続けていても何ら問題はない……。

まあ、なんだかんだ言ってもやもやしたまま過ごしているのが性に合わないことは、自分でも十分にわかっているから、そんなことにはならないだろうが。やはり疑問点があるのなら解決していかないとな。そのままにして前に進むことは出来ないだろう。もうしばらくは様子を見ていくしかないが。

「よし、待たせたな。行こうか」

まとめた荷物を持って立ち上がる。様子を見るといっても、このままだと本当にこの生活を続けていくことになりかねないな。何か動かなければならないが。

「あー、やっぱトイレ行ってくるから先に行っててくれないか。待たせてたのに済まないな。すぐ追いつくから」

「えー。しょうがないな。早くしろよな。迷うんじゃねえぞ」

少し一人になって考えに整理をつけたかったからな。卓也には申し訳ないが。

今の状況を整理すると、俺はいつの間にか十年前に戻っていた。直前の記憶は曖昧なものになっている。そして今いるここは、俺の記憶とほとんどの事が一致していた。その中で唯一あの白衣の少年だけが記憶にはないものだと思っていた。それが、ここ数時間でだんだんと俺の記憶とは違う方向に物事が進み始めている。

俺の記憶がベースとなって、ありそうでなかった過去が再びやり直されているというような状況なのだろうか。だとしたら夢であるとしてもおかしくはないが、ここまでリアルで思考もはっきりしていることは夢の中では今まで一回もなかった。明晰夢というやつだとしたら、もっと自由度が高いというか、空でも飛んだりできそうなものだが。

それに、もう一つ謎がある。というより、これのせいでほかの謎も解決することができないのだが。

あれ以来、白衣の少年の姿を見ない。小清水に聞いても知らないというし、卓也に特例クラスのことを聞いてみてもキョトンとした顔で返される。どれだけ憶測を立てても、彼がいないと確かめるのは難しいだろう。

用を足してからトイレを出たところで、ふと視線を感じた。振り返ると、女の子が一人空き教室に入っていくのが見えた。他に人の姿は見当たらない。入学式早々、サボりだろうか。それにしても、一人でサボるやつって珍しいと思うんだが。まあ、俺が気にするようなことでもないかもな。

「それにしても」

今の女の子の後ろ姿、誰かに似ているような気がしたんだが。

「うーん、分からないな」

考えていても埒が明かない。そうこうしている内に予冷が鳴ってしまった。

第四章

どうしたものか。残りの授業が終わった後、少し気になってさっきの空き教室に戻ったら、あの女の子が教室で寝ていた。サボりとはいえ、何時間か机に突っ伏したまま寝ていたというのだろうか。首が痛くなりそうだな。

取り敢えず、下校時間も過ぎていることだし起こしたほうがいいだろう。

「君、下校時間は過ぎたんだが。いつまでも寝てていいのか?」

肩をゆすって起こすと、寝ぼけた目でこちらを見つめて呟いた。

「あれえ、何で誠がいるの?」

「え?何で俺の名前を?」

目の前の少女をもう一度よく見てみる。寝起きで髪が乱れてはいるが、意志の強そうな目と整った顔立ちが印象的だ。彼女は……いや、間違いないだろう。

「お前、愛……なのか。何でお前がここにいるんだ」

キョトンとした寝ぼけ眼が、次第に光を取り戻していく。あわあわと、混乱しているようなそぶりを見せる。普段から冷静なこいつからは、想像しづらいくらいの変貌ぶりだ。ここは少しでも落ち着かせよう。

「落ち着け。俺を誠と呼んだからには、お前には俺の記憶があるんだな。俺の記憶と食い違う登場人物はお前以外にももう一人いるが、俺の記憶上で高校時代一緒だったやつに聞いても何の記憶もないようでな。お前がいるのなら何か俺にもわかるかもしれない。説明がへたくそですまない。ええっと、どう話せばいいのか分からないが、ここはどうもおかしいんだ。いや、この世界が正しいのなら俺のほうがおかしいことになるが……。ああ、くそ。落ち着くべきは俺のほうか」

言い聞かせるようにゆっくりと話すつもりだったが、ついまくし立ててしまった。愛は俺の言葉を聞いて少し考える素振りをした。

「おかしい、って自覚はあったんだ」

ポツリと愛が呟く。

「おかしいって自覚はあったんだ、ってあまりにも酷くないか?おかしいのは俺じゃなくてこの世界のほうだろ。いや、俺が本当に正気を保っているなんて保証はないが」

これでどうにかなるかとも思ったが、俺が思っている以上に状況は良くないのだろう。俺がおかしいって、愛は何かを見たのだろうか。待てよ、白衣の少年の実験室から帰ってきたとき、あの時に感じた視線は愛のものだったのか。あの時、愛は何かを見たのだろうか。そうだとしたら、俺がおかしくなったかのような光景が見えていたのだとしたら、この反応もうなずけるかもしれない。

「お前、何か見たのか?」

唇をキッと強く結んで、少し怯えたような表情を見せながら、少しずつ話し出した。

「見たわよ。気が付いてからすぐ、私の周りに唐突に生徒が現れたの。まるで最初からそこにいたかのようだったわ。一体何が起こったのか分からなくて、私は周りを見渡した。そのとき、あなたが向かいの校舎からこっちを見ているのに気が付いた。その時はまだあなただっていうことには気づかなかったけれど。そこで分かったの。あなたの目に見える範囲だけに、生徒たちが映し出されていくかのように、現れては消えていくことに気が付いた。それでね、もっと気味悪く感じたのが……あなた、あの時誰か横にいた人と話をしていたようだけれど、私の目にはあなたの横に誰の姿も映っていなかった。あなた、一体誰と話していたというの?」

どういう……ことだ。ここにいる生徒たちは俺の目にしか映っていない?俺の目に映し出されている?それに、あの白衣の少年は……。これじゃあまるで。

「これじゃあまるで、ここが俺の妄想の世界みたいじゃないか」

考えていたことが口をついて出た。俺の観測によって生成される生徒たち。傍から見たらなんと不気味なものだろうか。

「あと、もう一つ。あなたを中心に回っているのは光景だけじゃなかった。音もそうだったの。あなたが近づいた時だけ、音があった。それ以外、あなたが遠くから目だけを向けてきたとき、現れた生徒たちに音は与えられていなかった」

音までもか。これは今の仮説をさらに裏付けるものかもしれないな。だとしたら本当に白衣の少年だけが残された謎というべきか。彼さえも、俺の妄想だというのなら、俺が現れてほしいと思った時に出てくるものじゃないのか?

「いや、君の気持ちを察知することは出来るけれど、出てくるかどうかは、僕の気分次第というところかな」

後ろから、突然声をかけられた。あいつの声だ。

声のした方を振り向くと、やはりあの少年が立っていた。

「え?あなた誰?」

愛が、白衣を身にまとった少年を見て驚いている。どういうことだ。さっきの話だと見えないと言っていたじゃないか。

「間に合ったのか、遅かったのか……。なんとも微妙なところではあるね。取り敢えず愛さん、初めまして。そして、誠。君にも僕の事を話すのは初めてになるね」

ふう、と息を吐いてさらに続けた。

「今君たちが見てきたもの、その全てを解決する話を始めようと思う。先に言っておくけれど、この話は少し長くなるかもしれない。それともう一つ。今この話をしたら、君たちはこの世界に留まれなくなるかもしれない。それでも大丈夫だという了承を得てから話を進めた方がいいだろう。まあ、この時のために僕が準備をしてきたものだから、この世界にも少しくらいの愛着は持ってほしいところだけどね」

俺は、そうだな。こいつの話を聞かないことにはどうにもならないだろう。愛のほうを見ると、戸惑ったような表情を見せつつもうなずいた。

それを確認すると、少年は静かに語りだした。

――よし、じゃあどこから話そうか。そうだな……、二人ともまずは僕が何者なのかはっきりさせてほしいという顔をしているね。じゃあ、僕の話から。

恐らく、誠は覚えていないかもしれないけれど、誠は小さいときいじめにあっていた。いや、単純にいじめだけなら僕の存在はなかったのだけれどね。そのころ、家庭も安定してないことも重なって君はストレスに耐え切れなくなったんだ。そこで作り出したもう一つの人格が僕なんだけれど、まあ覚えてないだろう。君がストレスに耐え切れなくなったとき、僕は君の代わりに君として過ごしてきた。まあ、僕の役割は割とすぐに終わった。それはそれでとてもいいことなんだよ。いじめはすぐに無くなって、家庭も程なくして安定してきた。ああ、ちなみに僕の性格がこんな感じになったのは、君が小さいころにはまった映画の影響かな。ダークヒーロー的なマッドサイエンティストに君は憧れていたのさ。今思うと滑稽な話かもしれないけれどね。

おっと、本筋からずれたね。話を戻すと、それからしばらくはごく稀にしか僕が代わりを務めることがなかった。そしてだんだん、僕という人格も薄れ、しっかりと役目をはたして満足に消えていけると思ったんだ。ああ、僕のようなパターンで現れた人格は、役割が終われば消失するものなんだ。

そこへ、外界つまり君たちが過ごしていた世界だね、そこの崩壊の危機が迫ってきていることが、間接的な観測をもとにだが、かろうじて分かったんだ。この崩壊が免れなければ君は死んでしまう。それを出来る限り避けようとした苦肉の策の結果がこれだよ。

覚悟して聞いてもらいたいが、今君の体は死の危機に瀕している。ここは君の精神世界だ。一炊の夢という言葉があるだろう。一生を夢の中で過ごしていたが、それは飯が炊けるまでのわずかな時間だった、という話だよ。今この世界はその状況を再現しているんだ。

そしてもう一つ、愛さん。君がこの世界に入ってきてしまった理由というのは恐らく誠と精神的に強い結びつきがあったからだろう。さらに、二人が同時に死の危機に瀕したのがより結びつきを強めたのかもしれない。まあ、誠の婚約者である君ならそうなる可能性も十分にあるからね。

さあ、選択の時だよ。このままこの世界を存続させようと思えば、そうすることもできる。恐らく一生分に近い時間を過ごすことができるだろう。元の世界に戻ることも出来る。そこでの残された時間は本当に短いものだろう。偽物の人生を続けるよりは、現実の死を受け入れる、というのならそれも一つの選択だろう。残念だけど、残された第三の選択肢何てものは存在しないからね。世の中そうやすやすとご都合主義という訳にもいかないんだ。現実は非情であるってね。ここだって現実世界がもとになっているわけだし。

さあ、どうしたい?

「そうか、なるほどな」

こいつと俺がそんな関係にあったとは知らなかった。いや、忘れていたという方が正しいのだろうな。確かにこのままここで過ごす方が、得ではあるかもしれない。というより、この選択肢を提示されたら、普通はこのままこの世界で生き続けることを選ぶんだろうな。

それでも、俺はやはり現実世界に戻りたいという気持ちが強かった。

「俺は、戻りたいとは思う。でも……愛、お前はどうしたい」

視線を愛のほうに向け問いかけた。

はあ、とため息を吐き、俺の目をしっかりと見据えてこう返してきた。

「あなたは私が選んだ男よ。そんなの、ついていくに決まってるじゃない。あなたがどんな決断を下しても、私だけは最後までついていくから」

意志の強さをあらわにした語気で言うとこう続けた。

「そういうことで、私たちは元の世界に戻るわ。あなたには悪いかもしれないけど、これが私たちの選んだ道」

なんだか台詞を取られた気がするが、まあいいだろう。

「やはりそうか。そんな気はしていたよ。じゃあ、餞というかぱあっと派手にやるとしようか。」

そう言って取り出したのは何かのボタン。

「君が元の世界に帰るためには、この世界が壊れたということを君自身ではっきりと認識する必要がある。そのための爆破装置さ。愛さんが迷い込んできたときからこうなる可能性も考慮して仕掛けておいたよ。これでお別れだ。何か言いたいことはあるかい?」

「そんな、そんなに急がなくたって」

今の時間、少しでも有効に使った方がいいだろう。

「いや、むしろ今は時間がないくらいだ。君がこの世界をはっきりと現実ではないと認識してしまった時に、この世界は不安定になっていたんだ。早く爆破して君がこの世界の消失を認識しなければ君たちはずっとこの世界に閉じ込められるだろう。さあ、だから早く何か言い残したことはないかと聞いているんだ」

言い残したことか。時間の少ない中で何か言えること。

「そうか、分かった。お前にありがとうと伝えよう。少しでも俺のためになろうと、俺の知らないところでいろいろとやってくれていたんだろう。ありがとうな。お前の作ってくれた時間、無駄にはしないよ。お前のおかげで、死を受け入れる準備ができた」

俺の言葉を聞くと少年はにっこりと笑った。

「そうか、その言葉が聞けただけでも報われるというものだ。では、ここで永久の別れだ」

腕を高く上げ、スイッチを押す。程なくして至る所から轟音が響き渡る。

俺はとっさに愛を抱き寄せていた。そういえば、もう一つ。

「何でこの世界は俺の高校時代なんだ?」

響き渡る音に負けないよう、声を張り上げて少年に叫ぶ。

「今更どうでもいいことを聞くな。君を通して、外の世界では高校生あたりの少年たちを主人公にした物語が流行っていると知ってね。参考にしたまでだ」

なるほど、あいつらしいか。

そこでひと際轟音が大きくなり、天井が俺たちをめがけて落ちてきた。叫び声をあげる間もなく、俺は意識を失った。

―――

再び目を開けたとき、俺は空高くから落ちている最中だった。無理やり目を上げると、愛が近くで俺と同じようになっているのが見える。

「愛!こっちだ!」

力の限り叫び、愛のほうになんとかして近づいていく。

「誠!」

お互いに手を伸ばして、何とか手をつかむ。真下に広がっているのは死だけだ。だが、それも受け入れると決めた。

俺は、何があってもこの手だけは放すまいと、力を入れた。

―――

「ああ、もう動けないな。」

白衣の少年は呻いた。

つい先ほど、二人の姿が消えた。落ちてくる天井に当たる前に消えていった。つまり、無事に元の世界に帰ったのだろう。

「本当に僕には彼の理想が果たせていたのだろうか?」

彼にはもう一つの人格という、ある意味誠の理想となる、という使命を持った一面があった。そしてそれだけではない。

「僕は誠の役に立てたのかな?」

彼の本来の使命を果たせていたのかどうかが気になっていた。去り際に誠が言った言葉は彼にとっては救われるものだったが。本心から言ってくれていたのかどうかは、もうほとんどの力を失った彼には分からない事だった。

「まあでも、愛と誠の物語に、理想を押し付けるのも無粋ってものかもしれないな」

我ながら下らないことを口に出してしまった。

轟音がさらに激しくなる。

自分が消えるのとこの世界が終わるのとどちらが先なんだろう。そんなことを考えているうちに、彼の意識は闇に落ちていった。

彼の後ろのガラスが割れたときにはもう、彼の姿はなかった。

少し皺の残る白衣だけが後に残っていた。

2015・8・30

本文 たっかみ

表紙 akaHOLIC

夢と記憶の終着点

あとがき

お初にお目にかかります。たっかみというものです。

このような同人イベントには初参戦ということで、緊張の面持ちでこのあとがきを書いている次第であるわけですが、思った以上に思い通りにはいかないものですね。最後のほうの情景描写がおろそかになってしまったのが悔やまれます。

また、多人数視点にも少し挑戦してみましたが、結局すぐに主人公視点に戻ってしまいました(笑)。主人公とヒロインの名前は、最後に白衣の少年にあの台詞を言わせたいがために決めました。ちなみに白衣の少年の名前はありません。

表紙を書いていただいたakaHOLIC氏、またこの本を手に取っていただいた皆様方にはここに感謝の意を示したいと思います。本当にありがとうございました。