なき証拠(将倫)

この作品は、東大文芸部の部誌で掲載されているなきシリーズの第七作になります。初出は2012年11月発行の静寂26です。

「犯人は君だ」

ある人物を指差しながら彼は言った。様々な状況や証拠から導き出される唯一つの結論。間違いなどあるはずがないと彼は思っていた。

しかし、彼は目にする。今彼が追い詰めている人物の口角がいびつに吊り上がるのを。その瞬間、彼は自分の敗北を悟った。

「何を言ってるんだ。僕は犯人じゃないよ」

さあっと引いていく血の気が、これは夢なんだと現実逃避を促す。彼は膝を折ると、それこそ追い詰められた犯人がするように深く項垂れた。

「――おい。起きろよ」

誰かに肩を揺すられ、夢うつつながらそれが本当に夢であることを悟り、幾ばくの安堵を覚えた。だが、まだ現在の状況を正確に把握することは難しい。

「寝ぼけるなって。――天谷、もう直ぐ到着するぞ」

さらに肩を激しく揺すられ、天谷郁太はようやく目を覚ます。そして窓の外の景色を見ると同時に、自分が置かれている状況を思い出すに至った。

郁太の通う高校では、年に一度修学旅行が実施される。行き先は年によって変わるが、その目的は不変だ。曰く、自然に触れること、自立の心を養うこと、仲間との団結を大切にすること、等々である。要するに一年生の修学旅行は、その字面から想起されるような観光地を巡る旅行などではなく、むしろ林間学校に近い。グループに分かれて、山登りや川下りや林業体験、自炊、班による出し物などを二泊三日の行程に詰め込んで行われる。今年は例年と少々異なり、山合の宿泊施設を二クラスで貸し切って修学旅行が実施されている。他のクラスも同じような内容で別のどこか山中に籠っている。

――というような修学旅行についての説明が、宿泊施設内の大広間で行われている。教師陣はなぜか気合いが入っており、プロジェクタで画像などをふんだんに用いて熱心に説明を行っている。しかし、生徒側からすればたまったものではない。長時間バスに揺られ、宿に着いて昼食をとった後で少し休む時間があったとはいえ、また一堂に集められ拘束されているのだ。敷かれた座布団は硬くて座りにくい上、大広間はプロジェクタ使用のために明かりが消されている。眠気を誘うには格好の状況だ。

一番後ろの席に座る郁太には、生徒達の様子が全て見てとれた。真面目に聞いている生徒は二割程度で、半分近い生徒は舟を漕いでいる。残りの生徒は手持ち無沙汰にぼうっとしているようだ。脇に置いた部屋の鍵や財布などに手を伸ばし、暇を持て余している生徒もいる。先程トイレに立った生徒もいたが、恐らくなるべく時間を潰してから帰ってくるだろう。それが一番賢いのかもしれない。

説明を集中し切れない耳で聞きながら、目下郁太が興味を持つのは、生徒達がいかにこの苦痛の時間を過ごしているのかということと、グループでの出し物のことだった。一応初日の目玉とされているが、これで団結力が身に付くのなら苦労などしようはずもない。そうは思いつつ、失敗などして恥をかきたくないという思いもある。修学旅行の行程に含まれている以上はやり切らねばならない。郁太の班の出し物は、二組計十班のうち六班というマジョリティが選択した合唱だった。郁太は脳内で歌詞と音程を確認していく。これで調度よく時間も潰せるだろう。

視線は前方の生徒の頭を――決してスクリーンなどではなく――眺めながら、郁太は何度も今晩歌うことになる楽曲を口パクで合わせた。また一人、生徒が舟を漕ぎ始めるのが見えた。先程トイレに立った生徒もそう時間を置かずに戻ってきている。誰かは知らないが真面目な生徒なのだろう。

やがて、ずっと起きて聞いていた生徒にとっての悪夢の時間は終わった。寝ていた生徒のうちどれくらいの人がいい夢を見られただろう。部屋の明かりが灯され、隣のクラス――A組の担任の先生が声を張り上げる。

「これから夕食の時間までは自由時間とする。それまで、夕飯後の出し物の練習をするもよし、風呂に入るもよし、散歩に出るもよし、何だったら勉強しててもよい、見てやるぞ。夕食は六時からだからそれには遅れないように。それと、風呂は八時からの出し物を始めるまでに入っておくように」

解散の号がかかり、大広間は途端に騒がしくなった。郁太は手元の時計で時刻を確認した。まだ三時になったばかり。班での練習はもう一回くらいはやるだろうが、しばらくは何をしてても良さそうだ。郁太は欠伸をしながら立ち上がった。確かロビーにいくつかボードゲームがあったはずだ。それで有意義な時間を過ごせるだろう。少なくとも修学旅行の意義を延々と聞かされるよりはましなはずだ。そもそも事前に配られたしおりに同様のことは書いてあったのだから、本当に時間の浪費甚だしい。

立ち上がった郁太は、大きく伸びをしてからぐるりを見回した。その視線に真っ先に飛び込んでくるのは、一人の女子生徒だった。特に意識して探そうとしたわけでもないのに、まず目に付く。隣のクラスのその女子は、友達数人と笑顔を交わし合っている。

「さてと」

ちらほらと退室を始める生徒に混じり、郁太も大広間を後にする。

「よう天谷」

その声とともに肩を叩かれ、郁太は振り向いた。声の主は同じクラスの桑子幾夫だった。がっしりとした体つきは初見でガキ大将的な印象を相手に与える。明るく大味な性格の桑子はグループの中心にいることが多い。

「桑子、さっきまで爆睡してただろ」

観察の結果を告げると、桑子は大きく笑ってみせた。

「あんなもん聞いてられるかってんだ。それより天谷、俺達これから外でバスケやるんだけど一緒にやんないか?」

郁太は逡巡する暇なく断った。強いて気にしたことといえば、朝からずっとどんより顔の空模様くらいだ。

「悪いな。今は眠い頭を覚ますのに、体よりも頭を動かしたいんだ」

郁太が笑いながらそう答えると、桑子は別段気にする風もなく外へと駆けていった。元気が一番、それはいいことだが、今はボードゲームの方に惹かれる。郁太は廊下をロビーに向かって歩いていった。

「天谷」

また誰かに呼び止められ、郁太は足を止めた。振り返れば、二人の生徒が立っている。

「下野に千々布か。どうかしたか?」

同じクラスの下野威はとにかく真面目な生徒だった。勉強はもちろん出来て博識なのだが、それがまるで嫌味に感じない爽やかな面も持っていた。隣で立っている千々布数馬は別のクラスだが、郁太ともわずかに面識はあった。前に書道部のある先輩について話を聞いたのが千々布だった。かなりよく話すので、微妙に部で浮いていたのを覚えている。

「ちょっとここいらの景色を見てみようかと思ってさ、散歩に行くところなんだけど天谷もどうかと思ってね」

「ロビーにあった囲碁でもやろうかと思ってたんだ。天気も少し怪しいし、俺は遠慮しとくよ」

郁太は再び断りの台詞を言った。下野は、そうか、とだけ言うと、廊下からサンダルを突っ掛けて中庭へと下りていった。少し遠方に目をやると、既に桑子を含む何人かがバスケを始めている。息を白く吐きながら行われるスポーツは、見るだけで寒そうだ。郁太は体を震わせると、足早にロビーへと向かった。

ロビーに着いた郁太は早速棚を物色し始めた。先程下野には囲碁をすると言ったが、別にそれでなくても構わなかった。見れば、囲碁に将棋にオセロにチェスにと、豊富な品揃えだ。上の方の棚にはそれらのゲームの教本が揃えられている。入門書もあれば詰め将棋の本、果ては棋譜がまとめられた本まである。この地域は土地が余っているためスポーツが盛んなはずだが、どうしたことか。

「まあマインドスポーツとも呼ばれてるけど」

一人ぼやきながら、郁太はやはり囲碁を選択した。ルールと定石をいくつか知っているくらいだから、入門書と詰め碁集も一緒に持ち出した。四本足の碁盤を机の上に乗せ、白と黒の両方の碁笥を手元に寄せると、入門書を開いた。

「まずは星への定石、ツケオサエからやろうかな」

郁太は石を握ると、心地よい音を響かせて盤面の一角に石を置いた。

郁太が碁盤に一人で向かっている間も、当然ながらロビーを通る生徒達はいた。だが、集中のあまり郁太はそれに気付かないでいた。視界の端に何かが掛かることには気が付いていたが、少なくともそれが女子なのか男子なのかも郁太には判別出来なかった。やっと一息を入れたときには、既に一時間近くが経過していた。

「――ちょっと休憩でもするか」

郁太は盤面から視線を外すと、辺りを見回した。すると、ちょうどそこへ下野と千々布が玄関の方からやってくるのが見えた。郁太は手を上げて二人の注意を引くと、声を掛けた。

「今戻ったのか? 散歩はどうだった?」

先を歩いていた千々布は肩を竦めた。

「期待していたようなものは何もなかったね。十五分くらい歩いて湖畔に出たものの、この季節だし空は曇天だったからそんなに見応えもないし。逆方向に歩いていっても、ただ同じような景色が広がるばかり。民家よりもテニスコートの方が多いんじゃないかってくらいだ」

千々布に言われ、その光景がありありと目に浮かぶ。さぞ退屈な散歩だったろう。下野の方も苦笑いだ。郁太の前にある碁盤を見て、面白いものを見付けたとばかりに声を上げる。

「天谷も、ずっと囲碁なんてやってたのか。それも独りで」

「まあな。でも中々面白かったよ。今は休憩中」

郁太の返答に、下野は顔色を変えた。それは、先程郁太を散歩に誘うときと同じ表情だった。

「じゃあオセロやろうぜ。暇潰しにはいいだろう?」

郁太は少し考えてから、頷いた。いつまでも独りでやっていても面白くはない。これはそもそも二人でやるゲームだ。

「千々布はどうする? 交代でやるか?」

「いや、俺はいいや。部屋に戻ってるよ」

そう言うと、千々布はロビーを後にした。下野は直ぐに棚からオセロ盤を持ってくると、椅子に座り郁太と対面した。

「じゃあ俺黒な。天谷ってこういうの強いっけ?」

「さあどうだろうな。遊びでやる程度だよ」

そうして二人はお互いに石を手に取り、ゲームを始めた。

序盤は下野が有利に見えた。つまり、盤面は黒の数が多かった。しかし、オセロにおいて中盤までは石を取り過ぎると逆に自分の首を絞めることになる。郁太は何となくだがそれを知っていたので、引っくり返されていく自分の石を見ても焦ることはなかった。

「そんなに白を減らしていくと後で打つとこなくなるぞ」

一応忠告らしいことをしてみるが、勝負の最中で相手の助言を聞く人も少なかろう。下野もただの負け惜しみ、あるいは挑発と受け取ったようだ。

「その手に乗るかよ。四隅全部取ってやるさ」

下野は勢いそのままに次の石を盤面に置いた。郁太の白石が返されていく。ゲームは中盤に差し掛かろうとしている。

結果だけを見れば、郁太の圧勝だった。盤面の十二個の黒石は多数の白石の中に寂しそうに点在している。終盤にかけての郁太の追撃に、下野は為す術なく呑まれていった。

「あー、天谷の勝ちかよ。オセロでこんなにパスしたの初めてだ」

「だから言っただろ」

ゲームの中で、下野は石の置き場所がなくなるということが何度かあった。郁太とて初めから狙ってやったわけではないが、こうも大差がつくと純粋に下野が弱いだけなのではないかと思ってしまう。とても秀才とは思えない負け方だ。

とはいえ、気楽に行えたオセロは軽い気晴らしになった。郁太が伸びをすると、下野もほぼ同時に腕を天井目掛けて突き上げた。

「下野に天谷じゃない。あんた達こんなところで何してんのよ?」

階段の方から声がしたので二人が振り返ると、そこには紙の束を抱えた新垣紗弥加が立っていた。確か下野とは出し物が同じ班だったはずだ。つまり、郁太ともクラスメイトだということだ。

新垣は二人の間に置かれたオセロ盤とその結果を見ると合点がいったようで、口に微笑を浮かべるとはきはきとした口調で郁太の方を向いた。

「天谷、酷い負け方ね」

「いや、負けたのは俺じゃない」

郁太は下野を指差して即座に反駁した。自分が侮られていることに些かショックを受けるが、白と黒しかない盤面を見ただけでは咄嗟には分からない。間違えるのも仕方がない。

「なんだ、そうなの? ――それより下野。ちょっと台本で確認してほしいところがあるんだけど」

今度は下野に向き直り、新垣は手にしていた紙の束を下野に差し出した。台本ということは新垣達の班は演劇でもやるのだろうか。そして、台本の確認を頼まれたということは下野は脚本を担当したのだろうか。意外な才能を持っているものだ。

郁太が下野にささやかな感心を払っている内に、下野は台本をぱらぱらとめくっては言われた箇所に適宜指示と修正を加えていった。その姿はかなり様になっており、作業はあっという間に終わった。

「ありがと。じゃ、またね」

そう言うと、新垣は渡り廊下の方――その先にある大広間の方――へ歩いていった。それを見送った郁太は、先程の推測について尋ねてみた。

「脚本なんか書けるのか?」

「ああ、まあね。下手の横好きだけど。一ゲーム終わったし、俺は部屋に戻るけど、天谷はどうする?」

「いや、俺はもう少しここにいるよ」

下野は立ち上がり、部屋の方へ向かった。廊下の角で姿が見えなくなってから、郁太はオセロを片付けた。囲碁の続きでもやろうかと、横にどけていた碁盤を正面に引き寄せる。定石を学ぶには集中力も時間も必要なので、次は詰め碁に取り掛かることにした。

五手詰めの問題を三、四問終えたところで、渡り廊下から二人の生徒がロビーに入ってくるのに気付いた。その内の一人は新垣だった。新垣は郁太に気付くと、呆れたような表情を浮かべて郁太の下にやってきた。

「天谷まだいたの? しかも一人で。今度は何やってんの?」

そう言って盤面を覗き込んだ新垣だったが、今度は何をやっているのか分からなかったようで――単に興味がなかっただけかもしれないが――、直ぐに視線を外した。そして隣で立ったまま台本とにらめっこをしている島津佳乃に何事かを囁いた。それが何かは郁太には聞こえなかったし、島津にも反応はなかった。ただ、先程から気になることがある。

「新垣の班は何か大変そうだな。何かあったのか?」

下野にしろ新垣にしろ島津にしろ、郁太が気付く範囲では同じ班の生徒ばかりがこのロビーを行き来している。しかも、単なる準備不足とは言えないような、どこか焦っている様子も窺える。

「天谷には関係ないでしょ」

一応心配して聞いたのだが、新垣は舌を出しかねない勢いでにべもなく突っぱねた。行こ、と言って新垣はすたすたと階段の方へと歩いていってしまった。台本から顔を上げてそれを追い掛ける島津は、郁太の方を振り向くと片手で謝るポーズを作った。

二人が去り一人になった郁太は、また詰め碁集を広げた。次は七手詰めの問題だ。ここからさらに難易度が上がってくる。郁太は深く息を吸うと、頭をクリアにした。

「――ダメだ。分からない」

どれくらい時間が経ったのかは分からない。案外大して時間は経過していないのかもしれない。どちらにしても、郁太は一問目から躓いてしまい、まったく先に進めなかった。手順が二手増えるだけでこうも難易度が高くなるとは、郁太も予想出来なかった。郁太は椅子に背中を預けると、天井を仰ぎ見た。白い天井にも詰め碁が見えてくるようだ。

このままでは悔しいので答えを見ようとは思わないが、考える時間を増やしたところで解答が見えてくるとも思えなかった。何か発想を変えるきっかけがほしいところだ。

「あ、郁太。ここにいたんだ。探したよ」

聞き覚えのある声と、例の声音に、郁太は内心どきりとした。声の主が誰だかは分かる。その声の主が厄介事を持ってきたんだろうということも分かる。だが、今回ばかりはその厄介事に思い当たる節がない。

「ああ、日奈か」

郁太は体を起こしながら顔を声の方へ戻した。そこには案の定、淵戸日奈がいた。日奈はかなりの頻度で小説のようなものを書いては郁太に読ませにくる。最近は推理ものを書くようになり、その推理勝負は郁太も楽しみにしていた面もあったが、前回の作品以降日奈が推理小説を書いてくることはなくなった。期間にしてもう二ヶ月が経つ。今までのペースを考えると大分間が空いているのだが、前回郁太が指摘したことを考えればそれも仕方ないとは思う。だから、今の日奈の声調が何をもたらすものなのか郁太にはまるで見当がつかなかった。

しかし、日奈の隣には本村若菜がいて、二人揃って困惑した顔をしているのを見て郁太もそういうことかと納得した。いつも厄介の種となっていた紙の束を抱いているのは、今回は日奈ではなかった。演劇をする班の一員である本村だった。

「何かあったんだな?」

単刀直入に郁太が尋ねると、日奈は頷いた。それから日奈は本村から紙の束を受け取ると郁太に差し出した。

「まずこれを見てほしいの」

郁太が受け取ったそれは二十枚前後のレポート用紙がホチキスで留められているもので、表紙には「二つの想い」と印字されている。つまり、ごくごく普通の、先程までに何度か目にした台本であるということだ。表面上は。

「ただの台本じゃ――」

表紙を一枚めくった郁太は、言いかけた言葉を飲み込んだ。二枚目三枚目とめくっていっても、何も変化がない。郁太が手にしている束は台本などではなかった。ただ白紙が留められたものだ。

「そう、それは台本じゃないの。本当の台本は誰かに盗まれちゃったのよ」

台本の盗難。それを郁太に解いてもらうために日奈は郁太を探していたのだろう。これが今回郁太に課せられる厄介事になるわけだ。郁太は内心で少しだけ安心していた。これならば、お互い嫌な傷付き方はしないで済むだろうから。

郁太が事態のおかしさを理解したのを確認してから、日奈は状況の説明を始めた。

「私と若菜はさっきまで大広間にいたんだけど、台本はずっと若菜の傍に置いてあった。目を離したことはあったみたいだけど、基本的にずっと手元にあったらしいの。そうだよね?」

日奈が確認するように聞くと、本村は弱々しく頷いた。それから今度は自分で説明をした。

「合宿の説明が終わった直後に、横に台本が置いてあるのは覚えてるの。それから友達と話をしたり出し物でやる演劇のことを話したり、そうしている間は目を離してて、それらが一区切りついてセリフ覚えなきゃって台本の中に目を通そうとしたらもうすり替わってたの」

そこまでの説明を聞いて郁太は起こっていることについては把握した。だが解せない部分は残る。台本なんて、盗んだところで価値などない。それを盗むもっともらしく、かつ必要に迫られる理由が何かあるはずだ。そして、それに繋がるのではないかという異状に郁太は既に気が付いている。

「本村に一つ質問がある。台本が盗まれたこと以外で、演劇の班で何か問題が起きてないか?」

郁太と本村は同じクラスだが、あまり会話をしたことはない。むしろ、違うクラスのはずの日奈との方が会話は多そうだ。本村は慣れない相手に少しどもりながらも口を開いた。

「う、うん。実は私達の班は最初は八人だったんだけど、今朝急に体調を悪くして修学旅行に来れなくなっちゃった女の子がいたの。それで、演劇ではその子がヒロイン役をやるはずだったからどうしようかってなって。本当は小道具の係だった私がヒロイン役をすることになったの。一人が欠けちゃったから色々と変えなくちゃいけない部分も出てきて、だから班の人はみんな困っていたの」

下野を思い出しながら、彼はそんなに大変そうにはしてなかったようだがと、郁太は内心でこっそりと反論した。それから、現状にある問題点とその解法について一つ案を挙げてみた。

「急に主役抜擢じゃあ、まだセリフとか覚え切れてないだろうね。でもそれって誰かに借りるとかは出来ないの?」

台本がなくて困るのはセリフや立ち回りが確認出来ないことだ。だが、郁太が見た限りでも台本はもう二冊はある。それを使えればその場しのぎではあるが何とかなるだろう。

しかし、本村は首を横に振った。

「ダメなの。急に配役が変わったから全部のセリフは覚え切れないだろうって、当初の台本からセリフとか立ち回りとか結構変更が加えられてて、それは手書きだから他のじゃ代用できないの」

何がなんでも盗まれたその台本を取り戻さないといけないらしい。しかも、発表まではそう時間も残されていない。無事に取り返して、本村がセリフを覚えることまで考えると、直ぐにでも動き出さないと間に合わないかもしれない。

そうなると、盗んだ犯人を特定するのが第一になる。七十人から一人を探すのは流石に骨が折れるしタイムリミットもあるので、まずもう少し人数を絞った方が良い。そして、犯人への手掛かりは郁太が今手にしている。

「もう一つ質問がある。すり替えられたこの台本、紙の枚数は表紙を入れて二十三枚ある。本当の台本が何枚だったか分かるか?」

郁太の質問に、本村は顔に手をやり思い出そうとした。やがて顔を上げると、はっきりとした口調で答えた。

「本当の台本も二十三枚だった。最初に台本を渡されたとき、表紙と一番最後のページが同じで、その一枚前には二十一ってページ番号が振ってあったのを見て覚えてるから間違いないよ」

思ってもみなかったその返答に、郁太は驚いた。これなら案外早く犯人が見付かるかもしれない。

「最初と最後が同じ? それは本当か?」

本村は頷いた。日奈は置いてけぼりをくらっているようで、郁太が何を知りたいのかも分かっていないようだった。

「ねえ郁太。それで何が分かるのよ。早く探さないと間に合わないよ」

考えなしに探し回ったところでそれは時間の無駄にしかならない。知りたいことも確認出来たので、郁太は日奈にも分かるように説明した。

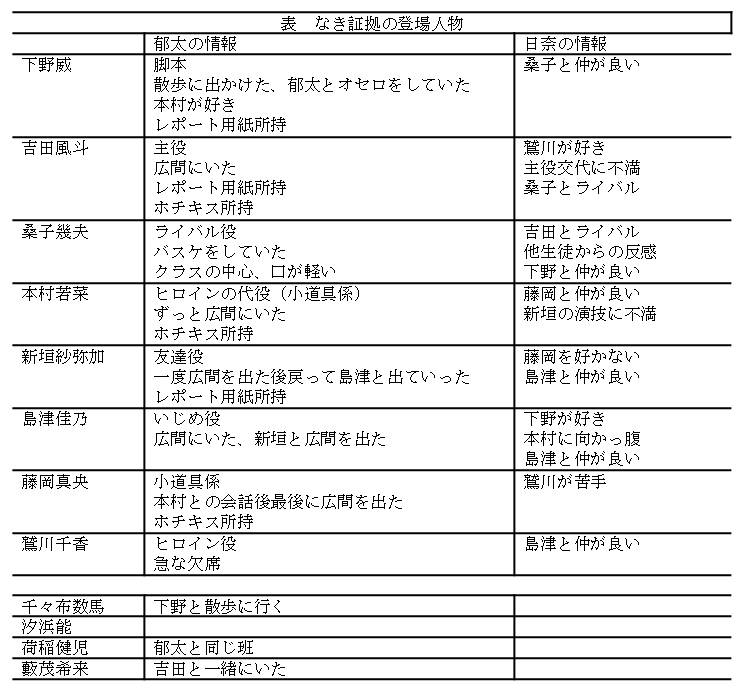

「まあ待て。容疑者はもう七人に絞られる」

「え? 何でよ?」

「今回の台本盗難に計画性は何もない。本来小道具係の本村の台本を盗む必要なんてないし、ヒロイン役に変更になったのも班員の一人が急に休むことになったからだ。だから犯人は事前に替わりの台本を用意することは出来なかった。それなのに、二十三なんて中途半端な台本のページ数は一致している。これは犯人が台本のページ数を知っていたからに他ならない。となれば、犯人は台本を持っている演劇班の内の誰かだ」

郁太が言った七人の容疑者には本村も含まれているのだが、二人ともそれに気付いた様子はなかった。郁太とてこれが自演だと疑うつもりはないのだが、初めから考えの埒外に置いていては考えに隙が出来かねない。

「おー、流石郁太だね」

今となっては懐かしくさえ思える日奈の称賛の声に、郁太の心はちくりと痛んだ。だが今はその感傷に浸っている余裕はない。これは推理勝負ではないのだ。郁太はもう一つ犯人の手掛かりを開示した。

「それから、犯人の持っている台本は表紙か最終ページがなくなっていると思う。それを確認出来れば犯人の証拠としては充分だと思う」

替えの台本に用いられた表紙は印刷されたもので、この宿泊施設には使用できる印刷機はない。この旅行中に表紙を手に入れるには、既にあるものを使うしかない。それが犯人自身の台本であると郁太は考えた。

「時間もないし、手分けして探そう? 私は女子から話を聞いてみるから、郁太は男子から話を聞いてみてね」

日奈はそう意気込むと、制止の声をかける暇も与えず階段を上っていった。果たして日奈一人できちんと情報を集められるか不安ではあるが、時間がないのでやるべきことを分担するというのは理に適っている。

「よし、俺も始めるか」

郁太は小さく息を吐くと、情報収集へと身を投じた。

A.日奈

手分けをして情報を集めることを提案した私は、直ぐに行動に移った。そもそものタイムリミットがある上に、若菜がセリフを覚える時間も必要なので、早くしないと間に合わなくなる。

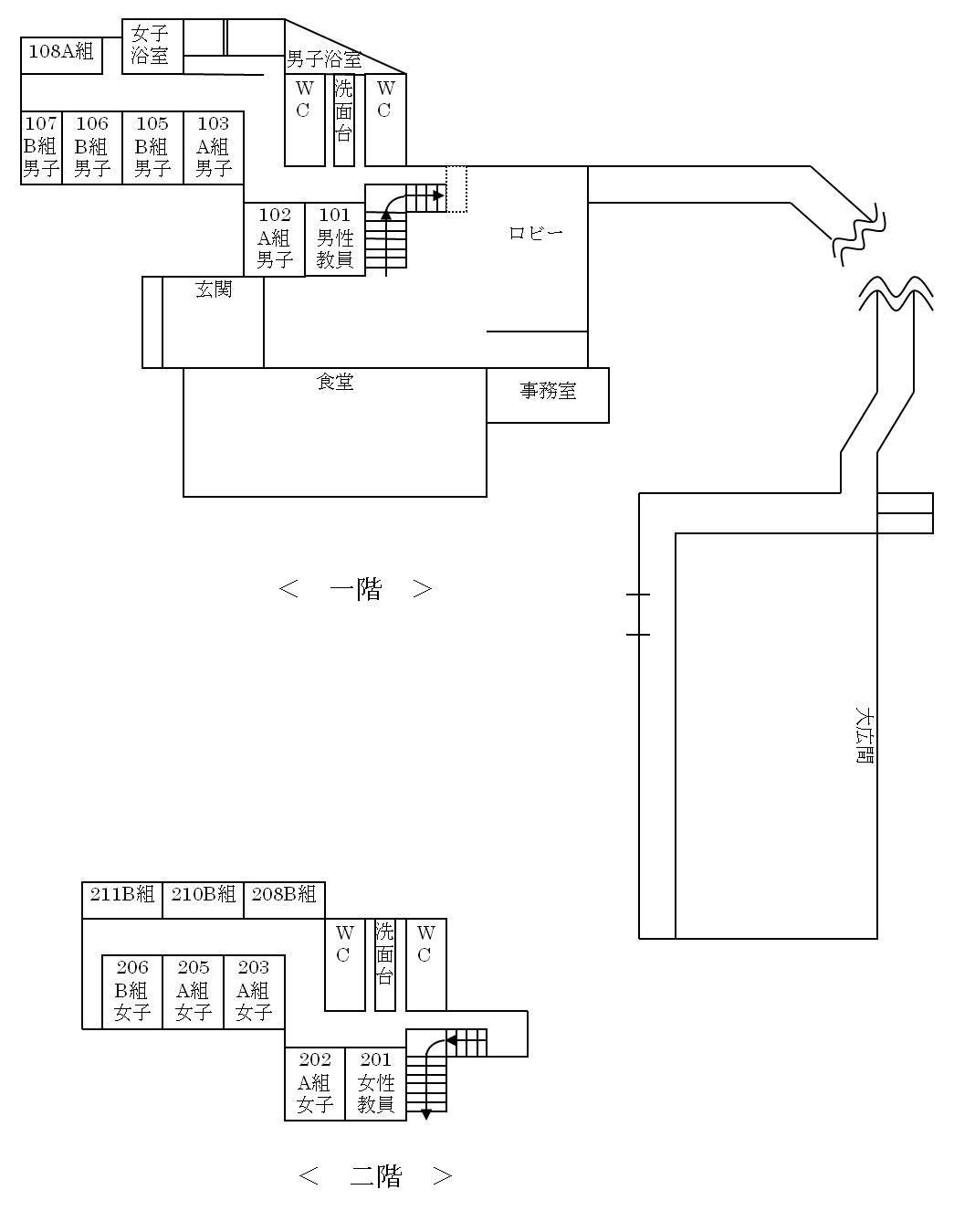

私はロビーにある階段を駆け上がり二階に向かった。この宿泊施設は二階にも客間があり、一階が男子生徒に、二階が女子生徒に割り当てられている。当然、女子部屋に行くのに郁太を同伴するわけにもいかない。だから、時間短縮の意味合いもあるけれど、これは私がやらなければいけないことなのだ。

二階に上がった私はまず二一〇号室に向かった。廊下を進み角を二回曲がり、右側の手前から二番目の部屋だ。確かここに紗弥ちゃんと佳乃がいるはず。とにかく一人ずつ話を聞いていきたい。郁太は台本を確認するように言っていたけど、私はもっと人の側に立って考えたい。誰かが誰かを貶めるなんて考えたくはないけど、もしそうならきっと何かしらの理由があるはずだ。それを考えれば台本を盗んだ人も分かると思う。

二一〇号室の前に立つと、私は戸をノックした。少し待っている間、どう話を聞こうか何も考えていないことに気が付いた。つい気持ちが先行してしまい、考えよりも行動が先になってしまう。私は郁太みたいに上手く会話を誘導したりすることも出来ないし、嘘で誤魔化すことも苦手だ。だから、結局は率直に聞いてみるしかない。

ドアを開けて出て来たのは紗弥ちゃんだった。部屋の奥には佳乃の姿も見える。私は腹を括ると、聞きたいことを切り出した。

「あの、急に悪いんだけど、紗弥ちゃんに教えてほしいことがあるの」

「ん? 何かな。まあ立ってるのも何だし、入ってよ」

紗弥ちゃんは私を手で招きながら部屋に入っていく。私もそれに続き部屋に足を踏み入れた。部屋にいたのは紗弥ちゃんと佳乃だけで、四人部屋は広々と感じられた。

「あれ、他の子は?」

「さあ? 別の部屋にでもいるんじゃないかしら。それで、話って何?」

私が率直に聞いたのと同様、紗弥ちゃんもずばっと聞いてくる。私は少し緊張を感じながら、二人を交互に見た。紗弥ちゃんは私の言葉を待っているし、佳乃は台本を読んではいるが意識は私の方にも向いているようだ。私は唾を飲み込むと犯人を突き止めるべく質問を口にした。

「二人の班って、出し物で演劇やるんだよね? グループはみんな仲良いのかな?」

言った後で気付いた。文にまるで繋がりがない。郁太なら直ぐにでもそこを指摘するだろう。私は下手を打ってしまったことにさらに緊張してしまい、思わず顔を俯けた。紗弥ちゃん達は私の質問をどう思っただろうか。

「仲良い、のかねえ」

紗弥ちゃんがそう言うのを聞き、私はおずおずと顔を上げた。首を傾げてはいるが、それは質問にどう答えたものか迷っているらしい。余程複雑な人間関係でもあるのだろうか。私は助け船のつもりで言葉を挟んだ。

「別に難しく考えなくていいの。ただ、誰と誰が仲良いとか悪いとか、誰が誰を好きだとかで」

「そうね。ぶっちゃけると私は藤岡さんのことはあんまり好きじゃないわね。何ていうか、ちょっと暗くて陰気なところがさ。でもなぜか若菜とは仲が良いのよね。若菜は面倒見が良いからかしら」

やはり紗弥ちゃんは普段から物事をはっきりと言う人だから、同じ班員である藤岡真央についても素直な意見が出てくる。私はさらに何か出てこないか、身を乗り出すようにしていた。

「他の人はどんな感じ?」

「そうねえ」

腕を組みながら上の方を見て思い出そうとしていた紗弥ちゃんは、急ににやりと笑った。

「そういえば佳乃は下野のことが好きなのよね?」

紗弥ちゃんがそう言った瞬間、それまで台本に視線を釘付けにしていた佳乃はそれを放り投げた。顔が真っ赤になっている。

「ちょ、ばっ! あんた何言ってんのよ!」

佳乃が必死に否定しようとするのを、紗弥ちゃんがけらけら笑い茶化している。その様子を見ると、どうやら本当のようだ。何だか微笑ましくなる。もしも何もなければその話で二時間くらい潰してもいいくらいだ。でも、今はそんな余裕はない。私は二人の会話を遮って、今度は佳乃に聞くことにした。

「ねえ、佳乃は何かそういうの知らない?」

恥ずかしそうな表情を浮かべたまま、佳乃は答えた。

「うーん、ちょっと八つ当たりにはなっちゃうけど、若菜には向かっ腹が立ってるかな。あの子のせいで私の負担が増えたし。あと、主役の吉田は急に休むことになっちゃった千香が好きみたいだから、ヒロイン役が若菜になったことに不満みたいよ。まあこればかりはしょうがないと思うんだけど」

なるほど。ヒロイン役である鷲川千香が休んだことでも人間関係に影響が出ているみたいだ。郁太はこの盗難事件は突発的なものだと言っていたし、もしかしたらそのことも関係あるのかもしれない。特に主役である吉田風斗への影響は大きそうだ。

「そういえばさ、演劇を最初にやろうって言い出したのは誰なの?」

ふと私は気になって聞いてみた。事件の原因が千香の急な欠席という可能性があるなら、演劇という出し物自体が原因の可能性もある。

「それは下野だった」

私の質問に答えてくれたのは紗弥ちゃんだった。そして、それを引き継ぐように佳乃が話し始めた。

「一番頑張っていたのも下野だったと思うよ。脚本考えるの必死だったし、今日だって千香の欠席を埋めるように、バスの中でみんなの台本に手を加えてたし。練習中もずっと指示出してたし」

どこかおっとりした様子で語る佳乃を見て、きっとベタ惚れなんだろうなと思った。このままにしていたら延々と下野について聞かされるかもしれない。そう思った私は、今の佳乃の言葉の中にあったキーワードを確認しようと思った。

「台本っていえばさ、ちょっと二人の台本を見せてほしいんだけどいい?」

そう言うと、紗弥ちゃんは首を横に振った。佳乃もわずかに怪訝な表情を見せている。

「日奈、それは趣味が悪いよ」

「え? どういうこと?」

てっきり快く見せてくれるものだと思っていた私は、紗弥ちゃんの態度に一瞬どきっとした。

「演劇ってのは実際に見て楽しむものでしょ。見る前から結末知ろうなんて感心しないなあ」

そういうことかと思って、私はほっと胸を撫で下ろした。しかし、これは言い訳を考えないと見せてくれなさそうだ。ここは、心苦しいが佳乃の乙女心をくすぐるのが良さそうだ。

「ううん、そうじゃないの。結末が見たいとかじゃなくて、下野がどれくらい頑張ってるか見せてほしいの」

佳乃の方を見ながら私はお願いをした。すると途端に佳乃は機嫌を良くして、台本を私の前まで持ってきてくれた。紗弥ちゃんも、そういうことならと、台本を見せてくれた。

結果から言って、二人の台本に欠けているページはなかった。中もぱらぱらと確認したが、下野のものと思われる注意書きや訂正が各所に見られる。表紙も、最後のページも、きっちりとホチキスで留められている。

「日奈は何でそんなこと聞いてるの?」

聞きたいことも概ね聞き、部屋を辞去しようとした私に紗弥ちゃんがそう尋ねてきた。確かに急に人の部屋に押し掛けて、他人の好きだ嫌いだを聞くのは不自然だ。どう答えようかと悩んでいたが、紗弥ちゃんは勝手に話を進めていた。

「もしかして日奈も下野が気になってたりするの? 日奈には天谷がいるでしょ」

「別に、そんなんじゃないって」

私は笑いながらそう答えた。紗弥ちゃんも本気で気になっていたわけではなかったようで、私はそのまま二一〇の部屋を出た。そういえば私は郁太をどう思っているんだろう。郁太は私をどう思っているんだろう。佳乃の話を聞くと私もそんなことが気になってくるが、今やるべきは思索に耽ることじゃない。私は次の部屋に向かった。

次に私は隣の二一一号室の前に立った。真央ちゃんがいるのはこの部屋だ。二度目ということもあってか、今度は特に気兼ねすることなく戸をノックした。少し間があってから出てきたのは真央ちゃんだった。私を見て、首をわずかに傾けた。

「どうかした?」

「ちょっと話したいことがあるんだけど、今時間大丈夫かな?」

そう聞くと、真央ちゃんはちらっとだけ室内に目をやると、小さく頷いた。

「少しなら。入って」

真央ちゃんの言葉に従って私は部屋に入る。紗弥ちゃんは真央ちゃんを陰気だと言っていたけど、普通に話せばそれが間違った認識だということは直ぐに分かる。せっかく同じグループなんだから、そういう誤解をなくせばいいのに。

部屋に入りまず目についたのは、机の上に並ぶ衣類の数々だった。一見して、それが演劇の衣装なんだろうと分かる。

「すごーい。これ真央ちゃんが作ったの?」

「うん。私、小道具係だから」

真央ちゃんは衣装の一つを手に取ると、ピンクッションに刺してある針を抜いた。それから衣装の一端にそれを刺して、器用に縫い進んでいく。どうやらまだ作製している途中のようだ。あまり邪魔しない方がよさそうだ。

「忙しいときにごめんね。あの、真央ちゃんのグループのことを聞きたいんだけど、誰かと誰かが仲良いとか悪いとかって知らないかな?」

早口でそう尋ねると、真央ちゃんは一瞬だけ手を止めたが、直ぐにまた作業に戻った。しばらく返答がなかったので、もう一度聞こうか迷った。

「私は、鷲川さんはちょっと苦手。高圧的というか、私があまりはっきり物を言わないからかもしれないけど、ちょっと怖いことがあるの。新垣さんも似たタイプだけどそんなことは思わないんだけど。島津さんとは結構一緒にいることが多いから仲は良いんだと思う」

手を休めることなく真央ちゃんは答えた。よく二つのことを同時に出来るものだ。私はつい感心してしまう。

「他に何かある? 誰と誰が対立してるとかそういうの」

「対立とは違うかもしれないけど、吉田くんと桑子くんはよく競ってるかも。体育のときとか。どっちかが一方的に勝ってたりすることはないから、ライバルって言えるんじゃないかな。でも桑子くんは他の生徒には反感買ってることもあるって。口が軽くて、誰だったか秘密をばらされて大恥かいたとか」

手の作業は会話の間もますます早くなっていってるようだ。これ以上ここにいるのは真央ちゃんに悪い気がする。ここで作業を遅らせてしまったら、結局若菜のためにもならない。最後に台本だけ見せてくれるか頼むと、さっきとは違い何も言わずに見せてくれた。結果はこちらも同じで、ページの抜けなどはなかった。小道具係だからなのか、台本は綺麗で、ホチキスの針のところに折り目もついていなかった。

「ありがとう。頑張ってね」

私は部屋を出てドアを閉めた。大分グループで誰がどう思っているか分かってきた気がする。あとは若菜にも話を聞きたい。最初にやっておけば良かったと思うけど、それも今さらだ。

若菜を探しに廊下を歩き始めたちょうどそこへ、若菜が向こうからやってくるのが見えた。

「あ、日奈。天谷くんが呼んでたけど、どう? 分かりそう?」

私は若菜に近付き、緩く首を振った。それらしいと思える人はいても、確信には至っていない。だからこそ、若菜にも話を聞かないとならない。若菜はまだ白紙の束を抱えたままで、姿を見付けたときには時計を気にしていた。時間的な猶予がかなり少ないことはその表情からもよく伝わってくる。郁太のところへ戻る前に、最後に確認だけしておきたい。

「若菜にも聞きたいんだけど、グループ内での仲の良し悪しってどんなだった? 若菜が感じる範囲でいいから教えてほしいの」

つい焦って早口になってしまう。ここで私が急いで良いことは少ないことは分かっているのに、気持ちを抑え切れない。

「――やっぱり天谷くんとは違う、日奈らしい考え方ね。彼が悪いとは思わないけど。そうね。日奈はどこまで聞いてる?」

若菜から逆に問われ、私はこれまで三人に聞いた話をかい摘まんで話した。たったこれだけでも、頭の中がいくらか整理された気がする。

「うーんとね、大部分は私もそれくらいしか知らないかしら。知らないこともあったけど。あとは、そうね。下野くんと桑子くんは結構仲良いみたい。今回も桑子くんは大変そうな下野くんを気にしてたみたいだし。気にしてただけっていうのが桑子くんらしいけど」

また新しい情報が増えた。人と人との間に線が結ばれていく。私は先程の会話から、演劇という観点についても聞いてみた。

「演劇については何かないかな? 誰かがサボってたとか」

若菜は少し考える間を空けてから答えた。

「サボってたっていうのは無いわ。みんなよく頑張っていると思う。筆頭は下野くんだけど、他の男子とかも小道具作りを手伝ってたり、女子は女子で演技をこうした方がいいとか意見言ってたし。ただ、ちょっと思うのは、紗弥加はよく意見を言うのはいいんだけど、紗弥加自体が演技があまり上手くないのよね。色々言ってはいるんだけど、聞いてないのか出来ないのか、今日まで改善はされてない。それ以外だったらすごくよく出来ていると思うんだけどなあ」

若菜は愚痴るように声音を落として言った。この情報が有効かは分からない。ただ、気になることは増えた。

「ねえ、もしかして紗弥ちゃんと佳乃ってすごく仲良し?」

私の突然方向を変えた質問にも若菜は即座に答えてくれた。

「ええ。彼女達にも話を聞いたのなら直ぐ分かると思うけど、見ての通り仲はすごくいいよ。確か中学からずっと同じクラスだったって言ってた」

それは見ていて分かったが、案の定だ。これはもしかしたらもしかするかもしれない。出来ることなら郁太に確認してからが良いと思ったが、そうしてる時間も惜しい。

「若菜、ちょっとごめんね」

私は考える前に動いていた。若菜に一言入れると、その場で左を向き、二一〇号室のドアを再びノックした。

「はいはい、ってまた日奈じゃん。今度はどうしたの?」

応対した紗弥ちゃんには悪いが、また雑談を繰り広げるつもりはない。

「ごめんね。もう一回上がらせてもらってもいい?」

私の申し出に紗弥ちゃんはまた快諾して中へ招いてくれた。今度は若菜も一緒だ。それについては特に何も言われなかった。

部屋に入った私は二人の顔を見比べてから、まず事件のことについて話すことにした。二人はまだ盗難が起きたことすら知らないはずだ。

「二人はさ、若菜の台本が盗まれたってことは知ってる?」

どうだろう。これで鎌掛けになっているのかは分からないが、反応を見ることは出来る。見分けることが出来るかは自信がないけど。

「え、そうなの?」

「演劇どうするのよ?」

二人とも、今初めて知ったような反応だ。そして、台本の盗難がどういう事態を引き起こすかも気付いているようだ。つまり、演劇の失敗。これは班全体もそうだが、特にヒロインである若菜が恥をかくことになるだろう。ということは、若菜に良くない感情を抱いている者が盗んだと考えるのが普通だ。

そう考えると犯人になり得るのは一人しかいない。だが、それを言う口が重い。友達を糾弾するということが、こうも心に刃を立てることだとは思わなかった。前に郁太が私に言ったことがどれだけの重さを持っていたのか、分かるような気がする。

「私はね、」

一瞬言い淀む。視線が集まるのを感じる。ここで手を引いてはダメだ。私は思い切ってその先を続けた。

「佳乃が知っているんじゃないかって思うの」

理由は二つ。若菜に対して演劇のことで腹を立てているということ。それから、若菜が紗弥ちゃんを疎んじく思っていることに対して、親友を庇いたいという思いがあったから。

互いの人間関係から察せられる動機はその二つだ。ただ、それを言うことは出来なかった。それこそ、みんなを傷付けてしまうのではないかと思ってしまうからだ。人が自分のことを悪く言っているのを聞いて、心穏やかでいられる人の方が少ないだろう。まして同じ班員ならなおのことだと思う。

私はじっと佳乃を見詰め、何か言うのを待っていた。だが、紗弥ちゃんと佳乃は顔を見合わせたかと思うと、二人揃って笑い始めた。

「え? え?」

何が起きてるのか全く分からない私は、二人の顔を混乱したまま見比べるしかなかった。若菜の方も見てみるが、若菜も困り顔を浮かべている。いや、これは呆れ顔だろうか。

「日奈、もしかして私が犯人だと思ってるの?」

佳乃がそう言うのを私は呆然と見ているしか出来ない。

「違う、の?」

「日奈、それは無理よ。だって佳乃は大広間でずっと練習してたんだもの。それこそ周りのことに気が付かないくらいにね。私は途中いなかったけど、大広間に戻ったとき、佳乃は部屋の隅でぶつくさ言ってたのよ。その後はずっと私と一緒だしね。仮にどこかで盗めたとしても隠すことは出来ないよ」

紗弥ちゃんが援護に回る。それが本当だとしたら佳乃は若菜に近付いていないことになる。しかもその後もアリバイは確実だ。それでは犯行の隙など無いに等しい。私もずっと大広間にはいたが、佳乃がいたことなど全然気付かなかった。単に注意を払えていなかっただけかもしれないが、もしかしたら私が気付かないほどに周囲と隔絶した空気をまとっていたのかもしれない。

「本当よ。私も同じ班だから、台本には気を回さなかったのだけど、佳乃のことは気にしてたの。佳乃はずっと部屋の隅で練習してた」

若菜も同じように佳乃の無実を証言した。私の考えが全面的に否定される。間違えたことが恥ずかしいとかではなく、友達を疑ってしまったことが恥ずかしく、申し訳なかった。

「ごめん。本当にごめんなさい」

私は頭を下げた。自分の思慮のなさ、気持ちを抑えられないこと、そうした未熟さがどうしようもなく呪わしい。だが三人とも笑い通しで、全然気にしている風には見えなかった。

「ううん。私も悪かったわ。天谷くんには二人の大広間での行動のこと話していたんだけど、日奈には話せていなかったし」

「気にしないでよ、日奈。本気で私達のこと心配しているっていうのはよく伝わったから」

「そうそう。日奈に犯人探しなんてちょっと早すぎたのよ。犯人扱いされたときは驚きより何より可笑しさが込み上げてきたくらいよ」

三人がそう言ってくれることで、私はどこか救われたような気がする。馬鹿にもされたような気はするが、それはどうでも良かった。

でも逆にそれなら犯人は誰だろう。いくら考えても分からなかった。それに台本のすり替えの方法も全然考えていなかった。分からないことを考えても仕方がない。こういうことは郁太の領分だ。後は郁太に任せるしかない。

「みんなごめん。私、郁太のとこ行ってくる」

三人を置いて、私は駆け出した。若菜は一緒にいた方がいいかと思ったが、そのときにはもう階段を下り始めていたのでとりあえずは郁太と合流することを目指した。残り時間は限られている。郁太は台本の在処と犯人が分かるだろうか。

私は階段を一個飛ばしで下りていった。

B.郁太

日奈が先走って階段を上っていくのを見送ってから、俺はまず本村に話を聞くことにした。やはり被害者から情報を得るのが筋というものだ。日奈はきっと動機とかそういう線で攻めるのだろうが、それでは確たる証拠にはならない。やはりアリバイや用いたトリックなどを重点的に探るべきだろう。俺は同じく日奈の背中を見送った本村に尋ねた。

「本村が大広間にいたときのことを聞かせてくれるか?」

「といっても大体はさっき言った通りなんだけど」

視線をこちらに向けた本村はこれ以上何を話したものかと首を傾げた。

「聞き方が悪かった。じゃあ誰がいたとか、いつ部屋を出たとか、そういうことで覚えていることはあるか?」

それで質問の意図を把握したようで、本村は頷いてから記憶を辿るように目を瞑った。少しの後、本村は答えた。

「私が覚えているのは、佳乃はずっと広間の隅にいて台本片手に練習をしてた。それから、吉田くんもしばらくは広間にいた。何か広間の中をうろうろしてたわね。あとは、一度紗弥加が広間を出て、戻ってきた後少し佳乃と話をしてから、一緒に広間を出ていったわ。真央とはしばらく小道具のことについて話をして、それから残りの作業をやるって部屋に戻っていった。――私が覚えているのはこれくらいね」

各個人が何をしていたのかは分かったが、今の説明ではそれらの繋がりが分からない。分からないといえば、俺にはそもそも分かっていないことがあった。

「ちょっと確認したいんだが、演劇班のメンバーとその役割を教えてもらえるか?」

同じクラスでも知らないことはある。班員くらいは多分記憶に間違いはないだろうが、その役までは流石に俺の知る範疇でもない。ただ、今は必要になってくるかもしれない。

「主人公は吉田くん、これは立候補だった。本来ヒロインをやるはずだったのは千香、さっきも言った通り突然の欠席。ヒロインの友達役が紗弥加、ヒロインをいじめる役が佳乃、それで主人公のライバル役が桑子くん。役者はこれで全員。脚本を書いて監督みたいなこともしていたのが下野くん。私と真央は小道具係だったんだけど、私は千香の穴を埋めるためにヒロイン役をやることになったわ」

頭の中で配役を割り当てていく。それから、先程の本村の説明で分かりにくいことを確認していく。

「分かった。それでさっきの説明だが、各人の行動を時系列順に言ってくれるか?」

「そうね。佳乃がいたのは割りと最初から気付いてた。それから紗弥加が出てって、吉田くんがうろついてるのを見て、紗弥加が戻ってきてから佳乃と広間を出て、最後に真央が部屋に戻ったってところね。その後で原稿がなくなっていることに気付いたわ」

俺は今得た情報を脳内で整理していく。それにしても何だかんだでよく覚えているものだ。これで演劇班の動きは大分分かったことになる。あと本村に聞いておきたいことは、小物についてだ。

「最後に、分かることだけでいい。誰かレポート用紙とホチキスを持っている生徒がいないか知らないか?」

偽の台本を用意するにはその二つの道具が必要になる。本人が持っていなくても、同じ部屋の誰かから借りるなり勝手に使うなりをすれば良いので参考にしかならない可能性はあるが、情報として集めておいて損はない。

「ホチキスは私いつも筆箱に入れてるから持ってきてるわ。あと真央も小道具で使うからって今回も持ってきてるはず。あとはちょっと分からない」

これだけでは流石に不足もいいところだが、仕方がない。一人から聞き出せることとしては充分だろう。あとは他の班員に聞いて回って確かめよう。

「ありがとう。俺は男子生徒に話を聞いてくるよ」

本村とはそこで別れ、俺は一階を奥へと進んだ。男子生徒の部屋は全てこの一階に割り振られている。

一番手前の部屋は男性教員の部屋、その隣からA組の生徒の部屋になる。今はそのどちらにも用はないので通り過ぎ、角を二回曲がった。二回目の角に浴室があり、今も何人かの生徒が出てくるところだった。

角を曲がり手前から二つ目の一〇五号室からB組の部屋で、そこに桑子がいるはずだ。桑子の行動自体は外でバスケをやっていたはずで、俺もそれは確認している。問題はいつ頃引き上げたかということだ。もしかしたら台本を盗む機会があったかもしれない。

一〇五号室をノックすると、そこで出てきたのは荷稲健児だった。荷稲とは出し物の班が同じなので、修学旅行の前には特に会話をする機会が多かった。

「天谷か。どうした? 練習か?」

大柄な荷稲だが、その仕草は中々細かく丁寧で、見た目とは違う印象を与える。しかも気が利く。練習のときも何度か荷稲には助けられたことがある。

荷稲の誘いに俺としても無下には出来なかったが、今優先しないといけないことはそれではない。

「ああ、それも後でやらなきゃな。でも今はそのことじゃないんだ。桑子はいるか?」

俺が尋ねると、荷稲はドアの前から身体をずらした。荷稲の体躯で見えなかったが、部屋の奥では桑子が自分の荷物を漁っていた。

「桑子。天谷が用だとさ」

桑子に呼び掛けると、荷稲は部屋に引っ込んだ。代わりに桑子が、これまた大きな身体を揺らして出てきた。この二人が同じ空間にいるだけで、部屋が幾分小さく見える。

「何かあったの?」

今の行動が少し気にかかったので俺は聞いてみた。桑子は頭をかきながら少し苦い顔をした。

「いや、俺らの班演劇やるし、折角だから撮っておこうと思ってビデオカメラを持ってきてたんだが、どうも見当たらなくてな」

「お前はずぼらだからな。どっかに埋まってんだろ」

部屋から荷稲の手痛い突っ込みが返ってくる。俺は桑子が荷物を広げていた辺りを見たが、確かに乱雑に散らかっている。あれでは見付かるものも見付かるまい。

「それは難儀だな。それより、ちょっと聞きたいことがあるんだが、桑子って説明の後バスケしてたよな? その後ってどうしてた?」

俺のした質問に桑子は首を傾げて答えた。それはどちらを気にしての仕草だろうか。

「ああ、あれな。楽しかったぞ。確か四時くらいまでやって、疲れたし寒くなったから上がったんだ。帰るとき天谷がロビーにいるのも見掛けたが、下野と何かやってたからそのまま素通りした。んで、そっから風呂入って今に至ってるわけだ」

四時といえば確かに下野とオセロをしていた時間だ。ということは、大広間には戻っていないということだ。しかもバスケをしていたとなれば行動は基本的に複数人で一緒だろう。アリバイという意味では完璧だ。

「あと二つ聞きたいことがある。演劇の班で誰かレポート用紙かホチキスを持っている人がいないか知らないか?」

「レポート用紙なら紗弥加が持ってる。今日ちょっと必要になって女子に尋ねて回ったんだが、女子で持ってたのはそいつだけだったな。ホチキスは知らん」

俺の問いに桑子はすらすらと答えた。この調子で次も二つ返事で引き受けてくれると助かる。

「もう一個。ちょっと台本を見せてくれないか? 中身が見たいわけじゃないんだ。確認したいことがあって」

先に言われそうなことを予想して、俺は断りを入れた。小説でも演劇でも、オチを知っているか否かで楽しさは変わる。提供する側としては初見で楽しんでもらいたいと思うのが大多数だろう。

俺の申し出に、桑子は嫌な顔をする様子もなく、一度部屋の中に戻った。そして、散らかった荷物の中から紙の束を拾い上げると、戸口まで戻ってきてそれを俺に渡した。表紙を確認し、中がきちんと台本であることを確認してから、最後に最終ページを確認した。きっちり全ページが揃っている。

台本を桑子に返しながら、俺は気が付いたことを口にした。

「結構書き込みしてあったな」

本村からそういったことは聞いていたが、まさか桑子が自分でやったとも思えない。とすると、これも下野がやったのだろうか。俺の知らないところでやはり下野も苦労しているようだ。

「ああ、下野が役者全員の分に色々書き足してた。俺のは少ない方だが、特に本村のは量が多いぜ。あいつ、本村のこと好きだからな」

へえ、としか俺は言わなかったが、下野の意外な恋慕を知り、桑子ですら気付くことを知らない自分にわずかな嫌気が差した。もう少しクラスメイトと積極的に関わるべきかもしれない。というか、桑子は他人の秘密をあっさりばらしていいのだろうか。

「まあいいや。助かったよ。演劇楽しみにしてるから」

そう言って一〇五号室を後にした。聞くべき生徒はあと二人だ。俺は隣の一〇六号室へと移動した。

ノックをして出てきたのは吉田だった。一〇六には下野も泊まっているはずだが、その姿が見えない。

「下野はいないの?」

「あいつなら多分一〇八じゃないかな。人生ゲームやるって言ってたし」

こういうことを聞くと、下野が大変だということが嘘のように聞こえる。だが、大変さを表に出さないことが下野のすごいところなのかもしれない。ともあれ、まずは吉田に話を聞くことにした。

「吉田に聞きたいんだけど、説明の後って何してた?」

俺は真っ直ぐ吉田の目を見ながら尋ねる。流石主人公役を演じるだけあって、目鼻立ちが整った顔をしている。俺の持つ貧困なクラス情報でも、吉田は女子の間である程度人気だったはずだ。

「俺は説明の後も大広間でぶらぶらとしてたな。適当にクラスの奴と会話したりして。部屋に戻ってきたのはついさっきかな。天谷の側も通ったけど、お前全然気付かないでやんの」

「そうだったか? じゃあ詰め碁やってたときかな」

笑ってそう答えながらも、何とも腑に落ちない感じがした。吉田の話は、アリバイのない人の典型のようだった。疑ってくれと言っているようなものだ。これがフィクションの中だったら、まず間違いなくミスリードだと思い選択肢からはねているところだ。

「じゃあさ、吉田はレポート用紙かホチキス持ってたりしないか?」

「うん? 両方持ってるけど、どうかしたか?」

俺は内心で毒突かずにはいられなかった。あまりにもっともらし過ぎて、逆に疑いたくない。だが、それが考え過ぎであるに違いないことも理解している。

「他に誰が持ってるか知らないか?」

その質問には吉田は首を横に振った。俺が次に聞くべきは台本を見せるよう頼むことだが、流石にこれまで犯人に当て嵌まってしまったら、もうどうすればいいか分からない。

「最後にお願いなんだが、ちょっと台本を見せてくれないか?」

無駄に緊張しながら頼んだ。吉田はちょっと待つよう言うと、直ぐに台本を手に戻ってきた。俺はそれを受け取ると、手早くページを確認した。安堵すべきか落ち込むべきか、ページ枚数は欠けることなくきっかり二十三枚だった。

「ありがとう。主役ってやっぱ大変なのか?」

桑子の台本に比べるとこちらの方が書き込みの量は多かった。直接ヒロインと関わるのでその分修正も多いのだろう。となればそれを演じる吉田の負担も増えることになる。

「まあね。でもみんな一生懸命練習したし、そこは多分問題ない。最大の不安要素は本村さんだね。本当なら鷲川が来てくれるのがベストだけどこればかりはしょうがない」

吉田は心底残念そうにそう言った。そういえば吉田は鷲川に好意を寄せているという話をどこかで耳にしたことがあった。ただ、それは別の話だ。俺は吉田の無実を信じつつ、礼を言ってから部屋をあとにした。最後に残ったのは下野だ。

後ろを振り返り、向かいの一〇八号室のドアを叩いた。下野の行動は結構知ってはいるが、新しい情報が得られる可能性もある。

「えっと、誰だっけ?」

部屋から出て応対したのは、俺との面識がほとんどない生徒だった。だが、辛うじて顔と名前は一致している。確か藪茂希来だ。向こうは俺のことは全く覚えていないようだが。

「下野っている?」

俺は出てきた藪茂の肩越しに部屋の中を覗いた。そこには下野が座っていて、聞いた通り人生ゲームをやっている。部屋には六人の人間が集まっており、下野を含む四人が人生ゲームをしている。藪茂はトランプをしていたようで、一人ぽつねんと座る汐浜能の前にはトランプが相手を待つように並んでいる。一〇八号室は四人部屋なので、いささかきつそうだ。

「天谷。どうした? お前も人生ゲームやるか?」

下野は立ち上がりながら俺を誘った。今はそれどころではないので両手を振って遠慮の意を示す。もし何もなかったとしても、この部屋で何かしようという気にはならなかっただろう。

「藪茂、ちょっと代わっててくれる?」

下野がそう言うと、藪茂は下野が座っていた場所に行きルーレットを回した。

「それで、どうかした?」

藪茂が回したルーレットはかなり低い数字が出たようで、急に背後がやかましくなった。下野はそれを気にすることもなく俺に用件を尋ねてきた。

「ちょっと確認なんだが、下野は最初に俺を散歩に誘った後、千々布と散歩に行き、戻って俺とオセロしてからはずっとここにいたのか?」

「前置き長いな。でもそれで間違ってないよ。それがどうかした?」

あまり時間をかけるのも良くない。聞くべきことはさっさと聞いてしまおう。

「もう二つ聞きたいことがあるんだ。レポート用紙かホチキスって持ってる? あるいは、他の演劇班で持っている人知ってるか?」

俺の質問に、下野は大して間を空けることなくてきぱきと答えた。頭の回りが早いことの証左だ。

「俺はレポート用紙なら持ってるよ。あと吉田も持ってたかな。他は分からない。それであともう一つは?」

こうスムーズに行くと楽だ。これだから下野とは気が合うと思えるのだ。

「今台本持ってるか? 持ってたらちょっと見せてほしいんだけど」

流石に違う部屋まで遊びに来ているので望みは薄いかと思っていたが、下野はおもむろに後ろに手を伸ばすと、上のジャージから台本を取り出した。背中とジャージの間に挟んでいたらしい。常備しているとは流石だ。下野も得意満面にしている。

「脚本の鑑だな……」

呆れも交えた感嘆の声を吐き、俺は受け取った台本をチェックした。一部よれてはいるが、やはり異常はない。台本を返してから、順調にいったことで余裕が出てきたのか、ついでにもう一つ尋ねてみることにした。

「そういえば下野って桑子のことどう思ってる?」

先程あっさりと人の色恋沙汰を暴露した桑子を下野はどう思っているのか、少しだけ気になっていたのだ。

下野は苦笑いを浮かべると、別段言い辛そうにするでもなくさらりと言った。

「まあ悪い奴じゃないしクラスの中心にいるのも確かなんだけどね、ちょっと口が軽いのが難点だな。多分ここにいる全員が大なり小なり隠しておきたい秘密を桑子にばらされているはずだ」

それははた迷惑な。それでも人が集まるのだからその人望は流石だ。俺は特に秘密をばらされた記憶がなかったので、今後とも桑子との関わりには注意しておこう。

桑子の話が出て部屋全体が色めき立った。

「汐浜は大恥かかされたって言ってたなかったけか」

「その仕返しにこの出し物で怪談やるんだって?」

「桑子は見かけによらず怖がりだからな」

「藪茂だってそのせいで好きな子に振られたりしてな」

「下野はまだましだよ。ばらされただけで終わってるんだし」

聞けば聞くほどみんな結構大事なことを暴露されているようだ。俺はもう知りたい情報は得ることが出来たので、適当に別れの言葉を言うと部屋から出た。俺がいなくなった後もしばらくは桑子の話題で盛り上がるのだろう。背後で続く喧騒がそれを顕著に物語っている。

廊下をロビーの方へ歩きながら、これからどうしようかと考えた。一番確実なのは日奈が戻ってくるのを待ち、情報を統合してから推理を組み立てることだ。だが、今の段階でも充分に犯人足り得る人物は上がっている。これは推理小説ではないと思えば、あれだけ怪しければ疑う余地もない。

これまでの経験を活かすか、それとも現実に則して行動するか、判断がつかない内にロビーまで来ていた。そこには日奈の姿はなく、本村が一人で心配そうな表情を浮かべて立っている。

「あ、何か分かった?」

俺に気付いた本村は近寄ってきて尋ねた。自分で自信が持てない以上、俺は曖昧に首を振るしかない。

「日奈はまだ戻ってこないのか?」

そう聞いても、ロビーを見れば分かる通りで、本村は小さく頷く。とりあえずは日奈が戻ってくるのを待つのが良いだろう。俺は壁に背を預けた。

しばらく無言の時間が流れた。その空気に息苦しさを感じた俺は口を開いた。

「実際、セリフを覚えるのに時間的にはどれくらいあればいいんだ?」

本村は壁に掛かった時計を見遣ると、一層表情を暗くさせた。

「もう本当に厳しいと思う。セリフ自体はほぼ覚えてるんだけど、それに加えた修正の見直しもしないといけないし、リハーサルもしたいし――」

その言葉を聞き、もう迷っている時間などないと悟った。別に証拠なんてなくていい。今は台本を取り戻すことが全てだ。俺は壁から背中を離すと、再び廊下の方へ足を向ける。

「ちょっと二階に行って日奈を呼んできてくれないか?」

本村が頷いて足を階段に向けるのを確認してから、俺は歩き始める。合っている可能性は、状況だけ見れば七割といったところ。俺の考えでは半分いけばいい方だ。なら、この賭けに乗ってもいいだろう。向かう先は一〇六号室だ。

ドアをノックしてからそれほど間を空けずに吉田が出てきた。

「また天谷か。今度は何だ?」

俺は何度か小さく呼吸を繰り返した。身体がいやに熱を持ってきている。これほど人と相対するのに嫌な気分になるのはそうあることではない。

「単刀直入に聞く。本村の台本をすり替えたのは吉田じゃないのか?」

じっと、吉田が何か言うのを待つ。このとき、俺の脳裏を過ったのは、行きのバスの中で見た夢の光景だった。

「は? 何言ってるんだ? 台本をすり替えるって一体何の話だ」

しらばっくれているとも思えない。俺は最初から事の次第を説明した。吉田だけが唯一アリバイもなく、すり替えのための小道具を持っていることを。だが、その段になってようやく、俺はどうしてこうまで自分の推理に自信が持てなかったのかに気付いた。そうだ、まだ解決していない謎があるじゃないか。ピースが欠けたままだったから、どこかで違和感を覚えていたのだ。

考えている内に説明は終えていた。考えずにこれだけ話せるのはきちんと情報が整理されているからだ。なのになぜこんなつまらないミスを犯してしまったのだろうか。吉田は話を最後まで聞くと、口元に笑いを浮かべた。

「それなら俺は犯人じゃないよ。さっきは言ってなかったが、俺にはアリバイはあるんだから」

夢の中と同じセリフを言われても、俺は夢とは違い挫けることはなかった。今は新しいきっかけを掴んでいる。それだけで自分の失敗を認めることが出来る。

「ごめん。俺が間違ってたよ。それで、一応そのアリバイを聞かせてくれるか?」

「大広間をぶらぶらしてたと言ったけど、一人じゃなかったんだよ。A組の藪茂と一緒だった。だから、そんな変な行動をすればばれるさ」

なるほど、それは充分なアリバイになる。といって、俺はまだ吉田を容疑者から外すことはしない。ピースが欠けていたのだから、今までの前提は大きく覆ることもあり得る。一から考えを組み立て直す必要がある。

俺は吉田に別れを告げて、三度ロビーに戻った。そろそろ日奈が戻ってきてもおかしくないだろう。早く情報を合わせて抜けのないものにしたい。

そう思ってロビーに戻ってきたものの、日奈の姿はそこにはなかった。本村の姿も見えない。呼びに行くだけでそこまで時間が掛かるとも思えないので、もしかしたら日奈も何かやらかしているのかもしれない。

そのとき、階段の上からどたばたと大きな足音が聴こえてきた。見上げれば、日奈がすごい勢いで階段を下りてきている。俺は息を吐くと心を切り替えた。ここからが本番だ。

二人が掴んだ情報を開示する中で、二人ともが間違った犯人に至っていたことが分かった。

本村とも合流してロビーの机を囲むと、互いに得た情報を交換し合う。まず話をしたのは郁太だった。犯人を間違えて指摘したことも、隠さず伝えた。

「へー、郁太が犯人を間違えるなんて珍しいね」

本当に意外そうに、日奈は郁太の顔を覗き込んだ。郁太は若干の恥ずかしさを感じたが、間違いは間違いだ。認めなければその先には進めない。二人の集めた情報をまとめた紙を見ながら、郁太は自分が他にも単純な思い違いをしていたことに気が付いた。

「くっそ。こんなことにも気が付かないなんて……」

思わず拳を固く握りしめて何かに当たりたくなるが、反省と後悔は後ですればいい。

郁太が語り終えると、次は日奈の番だ。日奈の説明はいつもに比べてとても要領がよく、聞いている側の頭にすっと入ってきた。だからこそ、日奈の話を聞いた瞬間、郁太は事の真相をあっさりと手にすることが出来た。

「ああ、そうか」

次に郁太が考えたのは、この後どうするかだった。犯人の動機も恐らく見当がつく。だとすると、無闇に犯行を暴くのはナンセンスかもしれない。犯人と対峙してから決めればいい。

「どうしたの? もしかして今度こそ分かっちゃった?」

日奈が身を乗り出して尋ねてくる。郁太は日奈の丸い瞳を見る内に、心を固めた。

「ああ、一応。ただ、台本の場所に心当たりが出来ただけだ。ちょっと回収してくる」

郁太は椅子から立ち上がると、ロビーを離れた。

しばらくして戻ってきた郁太の手には、二十二枚の紙の束が握られていた。それはまさに、本村の台本だった。郁太はそれを本村に渡し、確認するよう言った。

「嘘。これ、私のだわ。天谷くんどこで見付けたの?」

「悪い。それはまだ言えない。分かってないこともあるからな」

それは嘘だった。ただ言えないだけだ。特に演劇班の人には言うことは出来なかった。何にせよ、これで目的は達せられたわけだ。本村は嬉しそうに郁太に笑顔を向けた。

「ありがとう。私頑張るから、演劇楽しみにしててね」

そう言うと、本村は小走りに階段を上っていった。それを見送ると、今度は日奈が郁太の方に笑顔を向けた。

「やっぱり流石郁太だね。そんなに直ぐに分かったのに、どうして一回は間違えっちゃったの?」

日奈は無自覚に痛いところを突いてくる。ただ、郁太は思うところもあったので、正直に答えることにする。

「まあ、時間がないっていうのが焦りになってたのかもな。あと、日奈が得てきた情報が役立った」

郁太がそう言うと、日奈は照れたように髪に手を伸ばした。それから、大きく伸びをすると席から立ち上がる。

「うーん、慣れないことしたから疲れちゃったな。お風呂入ってこよ。出たらデジカメ持ってきたし、写真でも撮りに散歩でも行くかなー」

日奈の情報が役立ったのは事実だ。郁太は日奈の後ろ姿を見送ると、まだ机の上に出しっぱなしになっていた碁盤を手元に引き寄せた。

犯人は現場に戻る、という言葉もあるくらいだ。郁太の予想では、ここで待っていれば必ず犯人は台本を確認しに来るはずだ。それまで、今度は五目並べでもして時間を有効に使おう。

ロビーを通る人に注意を払いながら入門書を進めていく内に、ついに目的の人物がやって来た。

「天谷、今度は何してるんだ?」

郁太にそう聞きながら、視線はちらちらと別のところを探っている。郁太は上体を起こすと、玄関の方を向きながら答えた。

「台本ならもう回収済みだぞ。――下野」

郁太の言葉に、下野は息を飲んだ。立ったまま言葉も出せないでいる下野に、郁太は手で座るよう勧めた。

「今度は五目並べでもしないか? 下野も気になるだろ?」

郁太の誘いに、下野は力なく応じて席に着いた。郁太は並べていた碁石を碁笥に戻すと、黒石を――先番を譲った。

下野が初手を天元に打ち、勝負の幕が上がった。ルールは単純明瞭。先に五つ石を並べた方が勝ちだ。

「最初に、すり替えられた台本のページ数が二十三枚で本物と一緒であること、本村に役の変更があったのが今朝であることから、俺は今回の盗難騒ぎを計画性のない演劇班の仕業であると踏んだ」

下野の打った黒石で、最初の三が出来る。郁太はその片端に白石を置き防ぐ。

「次に、偽の台本には表紙が付いていた。台本には表紙と最終ページに同じものが使われているから、犯人がどちらかを使ったのだと考えた。だが、誰一人としてページの欠けた台本を持っている者はいなかった。ここで俺は見落としをしていた。犯人の台本が使われていないのなら、被害者の台本を使えばいい。すり替えられた以上、それを確かめることは出来ないのだから。実際、俺が見付けた台本には最終ページがなかった」

郁太の打った白石は、下野の攻め手を防ぎつつ、有利な形に持ち込めるものだった。郁太は続ける。

「少し話を変えるが、偽の台本を作るのに必要なものは、表紙とレポート用紙、それにそれを留めるホチキスだ。君はレポート用紙は持っていたけどホチキスは持っていなかった。でも、これに対して意味はなかった。吉田は両方持っていたから、同室の君なら使う機会は作れたはずだ」

下野の逃げ場を奪っていく。今度は郁太が三を作った。

「もう少し話を逸らそう。そもそも、いつ台本をすり替えたのかということだ。ここでも俺はミスをした。俺はてっきり修学旅行の説明が終わってからすり替えをしたのだと思っていた。だがそもそも、部屋が明るくなってみなが自由に動けるときにそんな危険なことをするだろうか。ならば、辺りが暗く人の目が届きにくいときにするのが最良ではないか。そう考えれば、その後のアリバイを聞いてもあまり意味はない。台本は傍らに置いていただろうから、本村の近くに座れば簡単に誰でもすり替えることが出来る。そして下野ならば、それをジャージの中に隠し持ち、散歩に行く振りをして台本を玄関に隠しておくことも出来る。事実、俺は本村の台本をそこで見付けた」

郁太の置いた石を防いでも、次の攻め手を作られる。それが何度も繰り返され、下野はもう守ることで精一杯になっていた。

「話を戻そう。それでは、一体誰が本村の台本からページを抜き取ることが出来たか。簡単だ。下野は行きのバスの中、台本のチェックという名目で本村の台本を手にすることが出来た。つまり、下野だけが台本のすり替えを出来たということだ」

パチリという音を立て、郁太は盤上に白石を置く。これでついに郁太は三三を作ることが出来た。三三を作ることが出来れば、五目並べにおいては勝ちが確定する。どちらかを防いでも、もう一方で五目を並べられてしまうからだ。

「――俺の負けだ」

下野はそう言うと、盤面から視線を離し椅子に凭れ込んだ。それがどういう意味かも、郁太には分かっている。

「天谷はどうする? 俺のしたことをみんなに言い触らすか?」

諦めに満ちた表情で下野は郁太を見詰める。そうするかどうかを決めるためにも、郁太には確認しておかねばならないことがある。郁太は呼吸を挟む間を空けてから話した。

「動機は――本村を庇いたかったからか?」

郁太の質問に、下野は驚きを隠さなかった。だが、直ぐに普段通りの顔付きに戻った。その表情は、悪いことをした犯人が浮かべるようなものには到底見えない。下野は穏やかな顔のまましっかりと頷いた。

「流石だよ、天谷」

郁太の想像通りだった。なぜ自分で書いた脚本が失敗するようなことをしでかしたのか。そのきっかけになったのはやはり鷲川の欠席だ。代役を立てても、失敗する可能性は高い。その失敗はどう考えても仕方のない類いのものだ。だが、それを理解する者は多くはないだろう。当然、非難の目は失敗した本人、ヒロインの代役である本村に向く。修学旅行の出し物で非難までいくことはないにしても、恥はかくことになる。

ここまでの状況は簡単に予測がつくし、そうなる可能性は五分五分といったところだろう。そうしたとき、目的として考えられるのは二つあった。完成度の低い演劇を提供するくらいなら、取り返しがつかないほど壊してしまいたいということ。これの動機は脚本家としてのプライドが挙げられる。もう一つは、台本を取り上げてしまうことで、続行不可能と判断させて役から引きずり降ろそうということ。これの場合、動機は前述のもの、代役への怨恨、代役への温情という三つに分けることが出来る。

下野がこれのどれに当て嵌まるかは、郁太には直ぐに分かった。本村を思うなら、失敗させたくないと思うなら、役から降ろすことが第一だろう。だが、理解はしても同情は出来ない。

「俺は下野のやり方が良いとは思わない。それは他のみんなの努力を無に帰そうとする身勝手な行いだし、何より本村のことを信じていないということだからだ」

「ああ、そうだね。あのときの俺は焦りばかりで周りが何も見えていなかった。本村のことさえも」

下野は悔いるように遠くを見ながらそう言った。その様子を見て、郁太は今後どうするかを決めた。全ての過ちが悪というわけではないだろう。

「ただ、下野の今回の行為の大本は善意からだ。悪意から起こる犯罪とは違う。それに、誰かを庇いたいという気持ちは俺にも分からないでもない。だから、俺はこのことを誰かに話すつもりはない。台本も本村の手に返ったしな。後は下野がどうするか次第だ」

そう言ってから、郁太は自分の言葉に何かが引っ掛かるのを感じた。言った内容におかしいところがあるわけではない。ただ、何かが縺れて漂っている。それは、今回の一連のこととは全く関係のないことだ。気になりつつも、それを手繰り寄せることが出来ない。

「そうか。天谷、ありがとう。本村には伝えるよ」

何を、とは郁太は聞かなかった。下野は椅子から立つと、廊下の方へ歩き出した。下野の背中を見送りながら、郁太は抱いた違和感の正体を探ろうとした。どの言葉か、誰の行動か。だが、依然として靄がかかったようで、先が見えない。

ふと視線を下ろすと、そこには勝敗の決した五目並べの棋譜がそのまま残っていた。盤上に乗っている白と黒の石を見る内に、郁太はようやく自分が何に引っ掛かりを覚えているのかに気が付いた。次の瞬間、様々な光景が頭の中で映し出された。大広間でのこと、桑子の言動、下野の言行、そして郁太自身の言葉。それらがフラッシュバックとともに一本の線で繋がっていく。その線は薄く細く、可能性の域を出ない。それでも、見過ごすことは出来ないものだった。

「あ、郁太。まだいたんだ」

どこに焦点を合わせることなく遠くを見ていた郁太は、日奈の声に気付き、視線を直ぐ近くまで来ていた日奈に合わせた。風呂上がりらしい日奈は、顔を上気させながら郁太の顔を覗き込む。

「どうかした?」

日奈の普段通りの抜けた声に、郁太は血がさあっと冷たくなるのを感じた。考え及ぶ限りで、現状はかなり最悪に近い。郁太はこの状況に、何か打開策がないか考えを巡らし始めた。どうすれば誰にも気付かれることなく何事もない修学旅行の初日を送ることが出来るだろうか。巡る思考は様々な状況を瞬時に想定し、そこで起こり得る出来事を分析していく。今回は、焦りが良い方向に促進剤となって思考を加速させてくれる。そうして、郁太は先程日奈が言ったことを思い出し、一つの道筋を見付けた。無数に延びる中で確実に目的まで辿り着くことが出来る道だ。その道を歩くには、絶対に必要なものがある。

今回こそ、郁太は自信に満ちた表情で日奈に尋ねた。

「なあ日奈、貸してほしいものがあるんだが、いいか?」

午後八時になり、みなが大広間に集まった。七十人程の生徒が一堂に会すると、それだけで熱気と喧騒を生む。郁太は最初の説明のときと同じように最後尾に座を据えた。

先生の司会進行の下、十班の出し物が始まった。各班が順番に前に出ていき、何かしらの出し物を行う。それを全班が終えるまで繰り返すだけだ。勝ち負けも何もない、余興そのものだ。

郁太の班はくじ引きのせいで二番目というかなり早い順番にある。だが、今はそれが好都合だった。出し物さえ終われば、郁太の行動を制限する束縛はもうない。

最初の班の出し物――郁太の班と同じ合唱だった――が終わり、次は郁太達の出番だ。郁太は腰を上げると、広間の前方へと向かった。班員も方々から集まってくる。最後の練習では大きなミスをすることもなく歌い切ることが出来たので、それを自信にすれば今回も大丈夫だろう。人前に立つことに慣れているわけではない郁太にとって、そう考えることが緊張を和らげる最良の方法だった。

班員が横に一列に並び礼をすると、前奏が流れ始めた。一気に緊張感が増すが、郁太は息を吸い、練習のときのことを思い出してそれを落ち着けた。そうして、みなが同じタイミングで口を大きく開けた。

歌い出しも上手く入れたし、各パートもきちんと音を合わせることが出来た。練習のときとほぼ同じ出来だ。これならば充分成功だと言うことが出来るだろう。演奏が終わり、郁太達は再び礼をすると各々の席に戻っていく。これで郁太のやるべきことはあと一つだけだ。

郁太の班の三つ後が演劇班の順番だった。彼らの問題に手を貸した身としては、その出来映えというものは一応気になる。演劇というこの修学旅行の出し物では珍しい演目にも興味があった。

果たして、彼らの劇は大成功であった。役者の演技もさることながら、用意された衣装や小道具も臨場感を出すのに一役買っていた。また、脚本自体の出来も良かった。やっていることは単なる青春物語なのだが、きちんと起伏が用意されていて、見ている者を飽きさせなかった。とても欠員があるようには見えず、これで既に完成されているようだった。急遽ヒロインとなった本村も、最初の方こそ緊張の色を顔に浮かばせていたが、直ぐにそれもどこかへ吹き飛び役に入り切っていた。

最後に班員が礼をしたとき、郁太は惜しみない拍手を送った。拍手は長い間止むことはなく、演劇班が全員席に戻った後も少しだけ続いた。もしもこの出し物に順位を付けるとしたら、この班が抜きん出てトップに立つ可能性は高かったろう。

大広間の盛り上がりも落ち着いてから、次の出し物に移った。次の出し物は百物語だ。修学旅行でのこうした怪談話は定番とも言えるだろう。郁太はその前にと思って席を立ち、大広間を出た。用は早く済ませてしまいたい。

外の様子を窺いながら、郁太はタイミングを見計らってドアを開けた。音を立てず滑らかに開く戸から、身体を廊下に出した。視線を目的の一点に注ぐと、そこでは一人の生徒がドアの鍵を開けようとしていた。

「そこまでだ、汐浜能」

誰もいないと思って手を動かしていた汐浜は、郁太の声にびくりと反応した。それからゆっくりとした動きで、郁太の方を向いた。その手が背後に隠されるのを、郁太が見逃すはずがなかった。

「何だ、いたのか。えっと、天谷だったか? 何か用か?」

「それはこっちの台詞だよ。そこは君の部屋じゃない。一体そこで何をしていたんだ?」

郁太は内心を押し隠してなるべく穏やかな声音で再び質問した。違うクラスの汐浜が、しかも今まさに出し物の最中であるはずの汐浜が一〇五号室に用などあるはずがない。ただ、汐浜にはまだやってもらわねばならないことがある。

「何って、取りに行ってほしいものがあるからって頼まれて」

「へえ、誰に頼まれたんだい、そんなこと?」

白の切り方も郁太の想像していた通りだ。だから返しも考えていた通りに行う。汐浜は郁太の追及に答えようとはしなかったので、郁太の方から話を進めることにした。どのみち同じ流れになるのだから、早く本流に戻しても構わないだろう。

「言えないようだな。なら俺が代わりに答えようか。最初は何の証拠もないただの憶測に過ぎなかったが、この状況ならもう確定したも同然だ。――君はその手に持っているビデオカメラを桑子の荷物に戻そうとしていたんじゃないのか?」

郁太が指摘すると、汐浜は驚きの表情を見せた。それと同時に、背後に回していた手をさらに隠そうとした。さて、ここからどう持っていくか。一番良いのは、やはり郁太が探偵役に徹して、証拠を出させることだろう。ならば辿る筋道は一本に決まる。

「どうして分かった、という顔かな。それとも何を見当違いな、という演技かな。どちらにしろ、最初から話す必要がありそうだ」

郁太は背後に気を配りながら、汐浜に一歩近付いた。汐浜は身動きせず、ただ警戒心をありありと浮かべた目で郁太を見ている。

「俺がまず事の異変に気が付いたのは、今君が入ろうとしている部屋で、ある話を聞いたからだ。君は知らないかもしれないけど、演劇班では少し問題が発生していて、俺はそれを解決するために色々話を聞いて回っていた。その中で、桑子はこう言っていたよ、『俺のビデオカメラが失くなった』と。最初は演劇班の問題と関係ないことだと思って気にも留めていなかったが、話を聞くに桑子はあまり好かれる生徒ではなかった。特に君は彼に大恥をかかされたと言っていた」

同じクラスの郁太でも、そうした情報はあまり聞かなかった。関わりが少なかったということもあるが、こうして改めてクラスの思わぬ一面を見た気がした。

「それで少し不穏な空気を感じたんだ。嫌われ者から物が盗まれるということにね。

――次に考えたのは、誰にも気付かれずに桑子の私物を盗むことは可能かということだ。荷物を開けたのは宿に着いてからだから、犯行の時間はそれから桑子が部屋に戻るまで。しかも修学旅行の説明がなされている間は部屋の鍵は閉められていたはずだから、その間に盗まれたのなら鍵も入手しなければならない」

郁太は一拍置いた。一寸の隙を余すことなく説明しなければならないが、なるべく早く終わらせたい。長時間大広間から席を外すことは郁太にも不利に働きかねない。

「まず鍵を入手する機会はあったか。これはあった。鍵はタグの部分も含めるとかなり大きく、ポケットに収まりが悪い。だから説明の間、鍵を持っていた生徒の大半はそれを自分の横に無造作に置いていた。しかもこのとき大広間の明かりは落とされていたから、このときならば誰にも気付かれずに鍵を掠め取ることは可能だ。もし不安が残るならば、自分の持つ鍵をそこに置いておけばいい。そうすれば辺りが暗い間は鍵が失くなったことに気付かれることはない。この方法で鍵を手に入れれば、桑子の部屋に侵入し、ビデオカメラを盗ることは可能だ」

これで第一段階は突破出来る。では他人の物を盗った犯人は次にどういう行動をするだろうか。郁太は引き続き証拠のない憶測の話をした。

「嫌っている相手の物を盗んだ後、それをどうするか。一つには盗んだという事実に満足することもあるだろう。そしてもう一つには、それを悪用するということがあるはずだ。特にビデオカメラなんて悪用しやすい物を敢えて盗んでいるんだ。悪用し、その罪を桑子に擦り付けようと考えても、不思議ではない」

そして、ビデオカメラを用いた悪事など、盗撮以外にあり得ない。他にあるのならば逆に教えてほしいくらいだ。

「ビデオカメラを悪用し罪を擦り付ける場合、ビデオカメラをもう一度本人の荷物に戻す必要がある。つまり、もう一度鍵を入手して一〇五号室に入らなければならない。その機会を作ることが出来た人物こそが、良からぬことを企んでいる犯人ということだ」

実際にこの現場に居合わせてしまえば、推理など一切必要なく犯人を断定することが出来るが、そこは大広間で行われている出し物の余興だと考え、郁太は推理の核心に踏み入った。

「その犯人は出し物のプログラムを見れば直ぐに分かった。出し物の最中に明かりを消す演出をするもの――つまり、百物語だ。そして、その発案者が君だ、汐浜」

これで郁太の推理は終わりだ。ここまでは自分の考えをまとめて話せばよかった。だが、これからはそうはいかない。その状況に合わせて臨機応変に流れを変えていかなければならない。郁太にとっては、むしろここからが本番だ。

汐浜は下を向いたまま、しばらく何も話さなかった。なので、郁太は汐浜から現実的な証拠を引き出すべく、再び口を開いた。少し身体が熱くなっているのを感じる。

「ビデオカメラを使って君は女子風呂の盗撮をしたわけだろう? その証拠が君の持っているそのカメラに収められているはずだ」

汐浜はもはや背後に持っていたカメラを隠すことなく、身体の正面に出していた。何を考えているのか郁太には想像出来なかったが、あまり良い空気は感じなかった。この沈黙が郁太の推理が間違っていないことを如実に表しているが、このままでは証拠が出る前に証拠を潰されてしまうかもしれない。郁太は何とか相手の動揺を誘おうと、感情面をつつくことにした。

「動機は桑子に何かよくない秘密をばらされたから、ってところか? だが、君のしたことは二人だけの問題に留まらない。他の生徒も巻き込んだ。それはとても桑子のせいには出来ない――君だけの罪だ」

焦るばかりで言葉が空回りしているような気がした。それに知らず知らず口調も激しくなってしまっている。それに気付いた郁太は自らを落ち着かせるために呼吸を置いた。だが、その間が上手く効いたようで、今まで黙り通しだった汐浜はようやく重い口を開いた。

「分かってるさ、そんなこと。でも、あいつのせいで俺はひどい恥をかかされた。だから仕返しでもしてやらないと気が済まなかったんだよ」

「それで盗撮か」

「ああ、そうさ。このカメラは桑子のものだ。これに女子風呂の映像が映っていれば、誰だってあいつがやったと思うさ。そうなればあいつも終わりだ。いい気味だ」

汐浜は見るからに熱くなっている。郁太はこの機を逃すわけにはいかなかった。恐らく、汐浜も自分の優位には気付いているのだろう。だから、熱くなりながらも、汐浜にはどこか余裕が窺えた。

「じゃあ認めるんだな? カメラを女子風呂に仕掛けて、それを桑子のせいにしようとしたことを」

「さっきから言ってるだろ。俺がやったって」

苛立たしげに答えた後、汐浜は急に表情をふっと緩めた。それはまさに、自分の勝利を確信した表情だ。だが、自らの勝利を確信しているのは郁太もまた同じだ。

「それで、君は俺をどうするんだ? 証拠なんて何も無いんだろ?」

やはり、追い詰められた犯人がそこを尋ねるのは世の常であるらしい。

「今君が自分で言ったじゃないか。自分でやったと。それに、そのビデオカメラの記憶媒体を調べれば、そこに映っているもの、それを今君が手にしていることが動かぬ証拠になる」

だからさあ、と郁太は一歩前に出ながら手を差し出した。行動の意図は早くビデオカメラを渡せということ、行動の真意は早く次の行動に移れということだ。

「つまり、証拠なんて何も無いってことだ」

汐浜はにやりと口元を歪ませたかと思うや、手にしたビデオカメラから記憶媒体を取り出すと、それを破壊した。郁太があっと言う間もなかった。まるで慣れたような手付きで――あるいは初めからこうした事態を想定していたかのように――記憶媒体は汐浜の手の中で二つの破片に別れていた。

「これで君は証拠を失った。俺を告発することも出来ないだろ」

確かに、郁太が先生たちに事の次第を告げたところで、汐浜に嫌疑は掛かるだろうが、それでどうこう出来るとも限らない。言い訳はいくらでも付けられる。こうなると、手元に汐浜の犯したことを裏付ける物がない郁太には手の出しようがなかった。

郁太が黙っているのを見た汐浜は、浮かべていた薄笑いを幾分大きくした。

「はは。饒舌に喋っていたのが仇になったな。最初からビデオカメラを強引にでも奪っておけば良かったものを。これで証拠はもうない」

郁太は深くため息を漏らした。これでゲームセットだ。もう敗戦の将がごとく何も語らずに大広間に戻ってもいい。だが、郁太はこの短い間の中でも汐浜のことが許せなかった。あまりに自分勝手だ。そんな相手なら、何も一時でも勝利の悦を味わわせることなどしてたまるものか。郁太はもう一度大きく呼吸をした。頭がすっと冷えてくる。

「証拠ならあるさ。君が自分で言ったことだ。盗撮して、その罪を擦り付けようとしたと」

蔑むように郁太を見ていた汐浜から浮かべていた笑みが引いた。まだ何を言っているか分からないようだ。

「君の証言だけで全てが解決するとは思わないな」

「俺だけじゃない。君が女子風呂からビデオカメラを持って出て来て、一〇五号室に入ろうとしているところを、そして犯行を自供したことを、見て聞いているものがあるんだよ」

郁太はそう言うと汐浜に背を向け、廊下の突き当たりまで向かった。そうして背を伸ばすと、梁のところから、一見して分かりにくいように隠してあるそれを手に取った。郁太が手にしたものを見た瞬間、汐浜の表情は凍り付いた。郁太は再び汐浜に振り返ると、鋭い目付きで、冷たい口調で言い放った。

「目には目を、とは考えなかったのか? 最近のデジカメは便利だよな。映像だけでなく音声も録ることが出来るんだから。――これでもまだ証拠が無いと言い逃れるつもりか?」

郁太は手にしたデジカメを見せ付けるように胸のところに上げた。郁太の言葉に、汐浜は今度こそ自分がもう逃げられないことを悟った。郁太にとって最後まで心配なのは、郁太の立つ場所が廊下の袋小路だということだ。もしもまだ強引にデジカメを奪いに来るような場合、証拠を隠蔽されてしまう可能性がわずかばかり残る。郁太とて抵抗もするし大声を上げるつもりでもいるから、それこそ万が一ではある。だが、完全に戦意を喪失した汐浜の様子を見る限り、その心配もなさそうだ。

「俺はこれからこれを先生に渡し、事情を説明する」

そう言って、郁太は廊下を歩き始めた。最後の緊張の瞬間だ。郁太は充分に警戒しながら汐浜の横を通り抜けた。汐浜の気配を後ろに感じながら、郁太は安堵の息を漏らした。自白の映像は守られた。これで万事は解決するだろう。刑事事件であれば、盗撮により得られた証拠は証拠能力を持たないことがある。だが、これは学校内での出来事であって、裁くのは先生だ。それが盗撮であるかどうかは大して問題ではない。

大広間へと向かいながら、郁太は今度のことを思い返した。盗撮が行われているかもしれないと思い至った時点で、郁太が問題としたのはそこに何が映っているかだった。そして、事は既に大分進んでしまっていた。だから、どうしてもビデオカメラのデータを破棄する必要があった。その盗撮映像を誰が目にするか分からなかったからだ。事が発覚しなければ桑子は少なくとも目にするだろう。汐浜は告発を目的にしただろうから、いずれ学校側に発覚すれば教師たちが見ることになる。この修学旅行には女性教諭も随伴はしているが、男性教諭が見る可能性はゼロにはならない。そして事がさらに大きくなれば、それは警察の手に渡る。多かれ少なかれ衆目に晒されることになる。郁太は、何が何でもそれを阻止したかった。

そのためにはどうすればいいかを考えた。犯人が捕まるかどうかはこの際二の次だった。修学旅行という限定された状況でしか為し得ないことなので、二回目は考えなくてもいいからだ。だが、郁太自身がビデオカメラを女子風呂から回収するというのはあまりにリスクが高い。手っ取り早いのは、日奈に頼んで回収してもらうことだった。ただ、この方法もあまり取りたくはなかった。盗撮されたという事実自体がどれくらいのショックを与えるか、郁太には想像が出来なかったし、恐らく他の生徒にも事が露呈して騒ぎになってしまうだろうからだ。折角の修学旅行に水を差すようなことはしたくはない。

そうなると、犯人に回収してもらいそこを押さえるしかない。となれば、そこから郁太がすべきことはするすると決まっていく。犯人と対峙するのだから、悪事を働いた犯人はいっそ捕まえてしまいたい。犯人にカメラを回収してもらうならば、データを犯人がそう易々と手放すはずもないだろうから、破壊するのも犯人の役目だ。そして現状、手に入れられる唯一の証拠は、そのデータしかない。犯人を捕まえるには、別の証拠を拵える必要がある。つまり、「女子風呂からビデオカメラを持って出て来て、他人の部屋に侵入しようとしている」という映像に加えて、「自分が犯したことを自供している」という音声が必要だ。その二つを同時に入手することを考えたとき、犯人と対峙するシチュエーションは自ずと決まった。

犯人が狙うその瞬間を映像として押さえ、推理を開陳して犯人を問い詰めて犯行の言質を取る。さらに、証拠がデータしかないことを強調することで、「それさえ壊せば言い逃れが出来る」と思わせる状況を作る。あとはどう煮ようが焼こうが構わない。その場ではあっさり証拠を失った阿呆を演じることも出来るし、逆に証拠を突き付けて道化に戯れることも出来る。今回郁太は感情に流されて後者を取ってしまったというだけだ。

渡り廊下を歩き、郁太は大広間の前まで戻ってきた。中はもう明るい。少し時間を掛け過ぎたかもしれない。百物語はもう終わってしまっているようだ。だが、まだ中は静けさに包まれている。

「――間に合ったか?」

郁太はそっと戸を開けると、部屋の中に入った。ちょうど次の班が前に出てお辞儀をしているところだった。郁太はほっと胸を撫で下ろしながら自分の席に戻った。

広間の前方では日奈が心底楽しそうに、笑顔を振り撒いている。この瞬間に間に合うことが出来て、またこの瞬間を守ることが出来て、郁太は何より嬉しかった。自然と表情も緩む。汐浜のことは後でもいいだろう。今はそのことは忘れて目の前のことを楽しみたい。

そうして日奈の班の発表が始まった。夜はまだまだ終わらない。修学旅行は始まったばかりなのだから。

なき証拠(将倫)

この作品の舞台も、その年の文芸部の合宿で行った宿を舞台にしています。