携帯電話恐怖症シリーズ3(将倫)

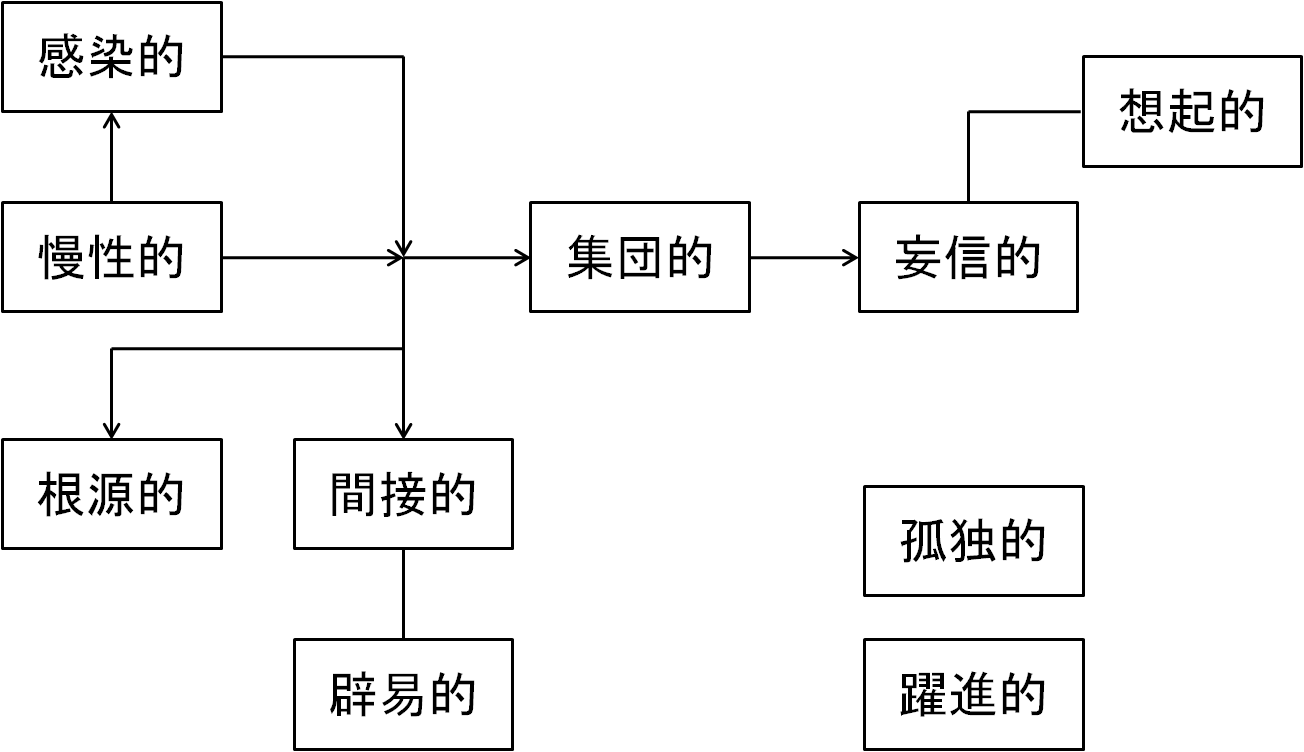

躍進的携帯電話恐怖症

私は都内の大学に通う学生、一年生。

大学は全国でも有数の繁華街から徒歩圏内。

その繁華街は網の目に囚われている。

大学の授業が終わった帰り、私は欲しいCDがあったので繁華街へ寄り道をすることにした。多くの若者が集うこの町は、曜日や時間や天候に関係なく喧騒で溢れている。最初にこの町を訪れた時には思わず目を剥いてしまったが、今ではこの騒がしさも耳に心地好い。

駅から広がる町は勾配があり、道も少々複雑ではあるが、何度も往復する内にもう慣れた。CDショップへの道を歩く足は、無意識にでもそこへ私を連れていくだろう。しかし、前方に人だかりが出来ているのを目にして、私の足は不意に止まった。

「どうしたんだろ?」

私は怪訝に思いながらも近付いていった。野次馬根性というよりは、単に人の壁が進行方向を遮っているからだ。

そうして壁の隙間から見える光景は、一言で言えば喧嘩だった。二人の男性が胸ぐらを掴み合い怒鳴っている。まだ暴力沙汰にはなっていないようだ。私は早く収まればいいなと思いながら、人混みを掻き分けて先へ進んだ。ここまで人が集まるような事態に出くわすことは初めてだったが、いずれ誰かが止めに入るだろう。少なくとも私が関知するところではない。それよりは、当初の目的を早々と済ませたい。

「ありがとうございました。またのご来店を」

念願通りCDを手に入れた私は、店員の言葉に見送られ店を後にした。今は気分が浮いていて、早く帰って聴きたいという気持ちも合わさり、足取りがとても軽かった。私は上機嫌で駅へと道を進んだ。

しかし、そんな私の足と気持ちに重石を乗せたのは、来る時と変わらず道を塞ぐ人の群れだった。

「まだ喧嘩してるのかしら」

少し嫌な気分になりながら、それでも私は人混みの隙間から中の様子を窺った。すると、中では二人の男性が喧嘩をしていた。両の拳を赤く染めながら。

「うそ……!」

私は息を飲み、一歩後退さった。喧嘩は収まるどころか、過激化して遂に殴り合いになっていた。私は流血沙汰に戦き、さらに一歩足を戻した。その時になって、ようやくその場の異常に気が付いた。

誰も彼も、喧嘩を止めようとしないのだ。ただ周りを囲み、喧嘩を眺めている。それどころか、野次を飛ばし煽る者さえいる。そして、囲む人の多くが手に携帯電話を持っていた。電話の用途で使う者は一切おらず、不躾な視線を乗せてカメラを向けている。そうでない人も、せかせかと携帯で何かを打っている。好奇の目に晒される二人はそれには気付かず、ただ目前の敵にばかり意識を向けている。だが、彼らの周りを囲みリングを作っている野次馬たちも敵に違いはない。

私は途端に気味が悪くなった。あの様子では、警察への通報さえされていないだろう。興味で向ける視線に、悪意すらあるような気がしてならない。動悸する胸を押さえながら、私は駅へと急いだ。一秒だってこの場所にはいたくなかった。

息を荒げながら駅前へと到達した私は、寸時迷った後に交番へと駆け込んだ。このまま帰ってしまっては、あの場にいた人達と何ら差はない。おぞましいとまで言える先程の光景を思い出すにつけ、それだけは自分自身で許すことは出来なかった。

「あの、あちらの坂の上で男性二人が喧嘩してます」

私は手短に状況を告げると、直ぐに交番から離れ駅に入った。それから電車に飛び乗って、ようやく一息つくことが出来た。だが、規則正しく揺れる電車の中では、何か別のことを考えようとしても思考が焦点を結ばず、つい先程の光景を脳裏に描いてしまう。そうして思い至るのは、人と携帯への不信感ばかりだった。こればかりはどうしても拭うことが出来なかった。

翌日、私は眠い目を擦りながら、また、少し厭な思いをしながら電車に揺られていた。昨晩は気が鬱いでしまっていたので、早くに床に就いたのだが、それが功を奏すこともなく深夜まで眠りに就くことが出来なかった。ようやく意識を微睡みに預けることが出来た時には、恐らく三時を回っていただろう。今日は大学も休みなのでしばらくベッドの中にいたかったのだが、友人と昼食をとる約束をしていたので、再び繁華街を訪れなければならなかった。

待ち合わせの場所に着いたが、まだ友人は来ていない。元から時間にルーズな面もあるので、いつものことかと思いながら私は町の中で立ち尽くしていた。

何の気なしに人の流れを目で追っていると、やはり一つの道具が目につく。その名が冠する用途として使われてはいない、現代を象徴するツール――携帯電話。店を知りたければ、道に迷えば、情報を得たければ、雑踏を行き交う彼らは携帯電話に尋ねる。世界を覆う網に、今や携帯電話も組み込まれている。そればかりではなく、SNSの主要な媒体としての機能も果たしている。携帯と一対一でのみ繋がれているにも関わらず、世界中と繋がっている気でいる人々の姿が私の目には映っていた。

「ごめん、待った?」

不意に後ろから声を掛けられ、私は無益な思考から解放された。振り返ると、あまり悪怯れた様子もなく屈託のない笑顔を浮かべる友人がいた。

「うん、少しね」

私も笑ってそれに応じ、友人と共に歩き出した。昼食の場所を決めていたわけではないが、いつも行くファストフード店があるので言わずとも二人の目的地は合致している。

店に入り席に着くや、私は昨日のことを友人に話した。ただ、あまり深刻な内容にはしたくなかったので、かいつまむ箇所も多かった。

「それでね、――聞いてる?」

話すことに夢中になっていた私は、半ばほどになって友人が話に入ってきていないことに気付いた。相槌を打ってくれているし、多分話も聞いているのだろうが、手元は違うことに集中していた。携帯を取り出し、何か操作をしているのだ。

私は思わず眉を顰めた。だが、自分がどうして不快な気持ちになっているのか、その理由はよく分からなかった。これまでだって友人が食事の最中に、会話の最中に違うことに没頭することはままあった。その時は別段悪い感情を抱いたりしなかったのに、なぜ今はこうもむかむかするのだろうか。やはり昨日の出来事が尾を引いて、携帯という機器に忌避感を抱いているのだろうか。

結局、いくら会話で盛り上がろうとしても、友人の持つ携帯が無言の圧力を加えているように感じられてそれも叶わなかった。表面上は笑顔を取り繕ったものの、友人には易々と看破されているだろう。

「はぁ……。悪いことしちゃったな」

決して楽しかったとは言い難い会食を終え、家に帰った私は深くため息をついた。一方的に鬱ぎ込んでしまい、あまつさえ友人を疎ましく思ってしまった。いくら自己嫌悪しても、その事実は容赦なく私を苛ませる。

しかし、いくらうじうじしていても好転するものは何もない。私は気分転換も兼ねて、ネットサーフィンでもしようとパソコンを立ち上げた。

ニュースサイトやブログなど、いつも見ているサイトを順繰りに閲覧していく。昨日の喧嘩騒ぎも、小さく記事になっていた。やはり、あの繁華街では特別珍しいことでもないようだ。私はわずかに胸を撫で下ろしながらも、拍動が早くなるのを感じた。何かに急かされるように、次のサイトを見て回ることにした。

次に開いたのはSNSの一種だった。私はあまり積極的に活用しているわけではないが、人々の日常や出来事などを短いセンテンスで伝え合うものだ。何日分か遡りながら見ていく内に、私のマウスを動かす手は自然に止まった。

『繁華街で喧嘩起きてる』

『うゎー、血出てるよ』

『あ、警官来た。誰だよ呼んだの。興醒め』

スクロールすると、そのような文言がずらりと並んでいる。場所や投稿されている時間から見ても、昨日私が遭遇した喧嘩のことには間違いない。私は背中に冷たいものが流れるのを感じた。

彼らは喧嘩を見ながら、それを全世界に実況中継していたのだ。しかも、それは見世物と同レベルのこととしてしか見ていない。誰が傷付こうとも関係なしに、「喧嘩」という「見世物」を楽しんでいる。携帯電話は誰もが持つ監視カメラとなり、みなを互いに見張っている。

私は息を飲みながらスクロールを続けた。いつの間にか額には脂汗がにじみ、マウスを握る手は小刻みに震えている。

ようやく喧嘩についての投稿が途切れた時には、思わず安堵の息が漏れた。スクロールを続け投稿を読む速度も上がっていく。それ以降は普段と変わりない、日常の投稿が続いている。私はその内容に安心感を覚え、くだらなさに笑みを溢した。

「え、あれ?」

だが、今日の分の投稿になり私の手は再び止まった。その投稿は友人のものだった。時刻はまさに私とお昼ご飯を食べている頃だ。私は目を見張りながら、信じられない思いで投稿を読んでいった。そこには、今日私と昼食を一緒にとることから、会話の内容まで、全てが書かれていた。

「うそ、でしょ……?」

私は言葉を失いながら、またも背筋に冷たいものが走るのを感じた。それも、先程のとは比べ物にならないほどに冷たく凍り付かせるような何かを。何だかんだと言いながら、先程のでは見世物にされているのは赤の他人だった。だから、不快感を抱く程度で済んだ。だが、今見世物にされているのは紛れもなく私だ。友人は私との会話よりも、私よりも、SNSでの中継を選択した。私は戦慄を覚えた。

思わず画面から目をそむけた私の視界に入ってきたのは、無言で私を見詰める携帯電話だった。額に溜まっていた汗が、つうと流れていく。

もしかしたら、私は携帯が怖いのかもしれない。無限に広がる網の目に捕らえられ、身動きのとれなくなった私はもう逃げることすら出来ない。

私は、携帯電話が怖いのかもしれない。

孤独的携帯電話恐怖症

僕は都内の会社に勤める一社員。

会社は自宅から電車で約三十分の距離。

電車の中では、僕は独りきり。

僕は電車があまり好きではない。いつの頃からそう思うようになったのかは定かではない。それまでの中高でも電車は使っていたが、多分大学で独り暮らしを始めるようになってからだと思う。それでも、実害があるでもなし、会社へ通うには電車に揺られなければならなかった。

僕が車両に乗った時、乗客はそれほど多くはなかった。つり革に掴まっている人が十人といったくらいだ。朝の時間だというのにこの程度しか混雑していないのは、乗る側からすればありがたいことではある。

僕もつり革に掴まるために座席の前に移動した。そこで視界に捉えたものが、僕の心を萎えさせる。座席に着く人達が、こぞって携帯を手にしているのだ。何をしているのかは知らないが、みなが同じように携帯の画面を食い入るように注視しているのは、はっきり言って薄気味悪かった。

それから少し電車に揺られ、窓の外を流れる景色をぼんやりと眺めている時だった。不意に、後方から甲高い電子音が聴こえてきた。僕はびくりと身体を強張らせると、心拍が早くなるのを感じた。そして、恐る恐る音の鳴る方へ振り向くと、嫌な予想通り、乗客の一人が携帯を耳許に当てていた。

僕は直ぐに前へ向き直ると、俯き目を閉じた。それでも、会話する声は否応なしに聴こえてくる。端から見れば、携帯で電話をするということは、一人で誰に向けたものでもない言葉を発しているということだ。それがいかに異様なことかは、想像すれば直ぐにでも分かる。電話だという認識があるからこそ、その異様さは軽減されるのだ。しかし、ここが電車内であることは異様さを浮き彫りにする。なぜなら、車内は完全な密室であり、本来なら外部とのやり取りは一切出来ない空間だからだ。そのような、誰もが外と隔絶された場所にいる中では、外部と繋がっていることは奇異で忌避されるべき事柄なのだ。

僕は深く息を吐く。だから、電車は嫌いだ。身を締めるようなこの息苦しさが三十分の間、延々と続くのだ。そして、それを毎日行きと帰りとで耐えなければならない。別のことに意識を向けようとしても、狭い空間を占める空気は五感の全てに訴えかけてくる。

僕は日に日に心身を摩耗させていった。電車に乗れば誰かしら携帯を開いている。一日の内に一度は車内で電話をかけている。誰かが外部の誰かと繋がっているのを見る度に、自分が独りであることを意識してしまう。自分が孤独であることを思い知らされてしまう。それが僕を圧迫し、鋭い刃となり切り裂いてくる。だから、僕は電車を嫌悪し、携帯を恐怖し、孤独を忍耐する。

それでも、限界というものはある。自分ではまだ耐えられると思っていても、周りからはそうは思われないらしい。僕の顔はひどく窶れていたようだ。そう指摘されてみて、初めて自分の上に乗っている重石がいかに重かったのかを自覚することが出来た。僕は会社まで電車で通うのを止めた。

そうは言っても、通勤はしなければならないため、替わりの交通機関が必要になる。毎朝タクシーを使うのも運賃を考えると馬鹿らしいので、バスを使うことにした。

その日の朝はすごく気分が晴れやかだった。電車を使わないというだけでこうも変わるのなら、早くにもバスを使うべきだった。通勤時間は少し増えるが、こちらの方が断然いいだろう。僕はバスに乗り込み、つり革に掴まった。がくんというガソリン車特有の振動の後にバスは走り出す。

しばらく都内の道をバスに揺られ、日頃の緊張が無いためかうつらうつらし始めた時だった。急に背筋に冷たいものを通されたように、僕は姿勢を正した。目もすっかり醒め、身体はいつしか凍ったように固くなっている。

振り返れば、そこには手を耳許にやり一人で楽しげに声を上げる乗客がいる。僕はすっと血の気が引いていくのを感じた。視界から色が失われていく。

何も変わらない。ここもまた、孤独を際立たせる密室の檻の中でしかなかった。

集団的携帯電話恐怖症

私は夫と小学生の娘を持つ専業主婦。

住まいは都内のマンション、その五階。

そのマンションはとある曰くを妄信している。

私がその事件のことを知ったのは、夕飯の買い物のために外に出掛けた時だった。共用廊下に出た時点で妙に騒がしいと感じてはいたが、特に気にすることもなくマンションを出た。しかし、一歩外に出てみると、そこには警察やマスコミや野次馬といった人達で溢れ返っていた。途端に私の周りを何人かが囲み、カメラとマイクを突き付けてきたのだが、私は何が起こったのか分からなかった。ただ、マイクを持つ人が一方的に話す内容からして、このマンションで人が死ぬような事件が起きたということだけは理解出来た。

私は何とか人の群れから抜け出してスーパーまで辿り着いた。しかし、事件のことが頭から離れず、買い物も手に付かない有り様だった。私は足早にマンションへと戻ると、表口は避けてマンションの裏口から入っていった。

「なんかお外が騒がしいよ?」

帰宅すると、小学三年生になる娘が窓の近くから下の様子を窺っている。彼女もまだ何も知らないようだ。無論、人が死んだなどということが分かる歳でもないだろうし、親としては知ってほしくなかった。

「そ、そうね。誰か有名人でもいるのかしら?」

私は無理に笑いながらそう誤魔化すしかなかった。買ってきた食材の整理をするよりも先に、テレビを着けてチャンネルを回した。あれだけ報道関係者が集まっていれば、中継の一つや二つしていてもおかしくはない。そして案の定、そうした番組は見付かり、そこから私は事件の概要を知るに至った。

いわく、このマンションから撲殺死体が二つ、転落死体が一つ、奇怪な自殺死体が一つ発見されたという。

私は思わず悲鳴を上げそうになった。身近で殺人事件が起きたというだけでも悍しいのに、死体が四つもというのだ。私は総毛立ち、両腕で我が身を抱いた。

「お母さんどうしたの? 寒いの?」

私が震えているのを見て取ったのか、娘は心配そうに私の顔を覗き込んでくる。娘に不安を抱かせてはいけないと思い、私は彼女の頭を優しく撫でた。

「ううん。大丈夫よ」

私は何とか笑うと、チャンネルを子供番組に切り替えた。すると娘は途端に顔色を明るくさせ、テレビ画面に張り付いた。平常を維持することが、今の私に出来る精一杯のことだ。娘のためにも。何より、自分のためにも。

夕食を終えて後片付けをしている時、家のチャイムが鳴った。こんな時間に誰だろうと、心当たりのない相手を考えながら玄関へ向かう。覗き穴から見ると、ドアの前で立っているのはお隣さんだった。私はサンダルを突っ掛けると、ドアを開けた。

「こんばんは。どうかしました?」

お隣さんの表情はどこか硬く、私は怪訝に思った。何となく、どういう要件か見当がついた。お隣さんは一枚の紙をこちらに差し出しながら口を開いた。

「今日このマンションで起きたことはご存知?」

やはり、と思い、私は緊張しながらも小さく頷いた。

「ここにそれについて書いてあるから、よく読んでおいて」

お隣さんは紙に視線を溢しながらそう言った。私がそれを受け取ると、お隣さんはそそくさと去っていった。

私は玄関のドアを閉めると、その場で紙に書いてあることを読み始めた。マンション管理人の簡単な時候の挨拶の後、事件についての告知が書かれている。警察からの協力要請には極力従うこと、一方で報道機関その他外部の者には口外しないこと、事件の犯人も死亡しているため過度な警戒は不要であること、等々。私はその紙に――延いてはその内の一文に――目を奪われながら、のたのたとした足取りでリビングへと戻った。

「今の誰だった?」

夫が首を傾げながら尋ねてきた。私は今日あったことを含めて夫に説明し、先程渡された紙を渡した。夫は最初こそ驚いていたが、直ぐに真剣な眼差しになり紙面を見詰めた。

「ねえ、どう思う?」

大分時間が経ってから、私はそう聞かずにはいられなかった。マンション内での殺人。こんなことがあって、果たして明日からも平常通りの生活が続けられるのだろうか。

「やはり、明日以降は騒がしくなるだろうね。それよりも――」

夫は続きを言おうとして口籠った。夫も、私と同じことが気になっているようだ。私は夫が再度口を開くのを待たずに、その先を言った。

「やっぱり気になる?『今回の事件の原因として、被害者の一人が携帯電話依存症になっていたことである』だって……」

「ああ。信じられないよ。携帯電話が原因で殺人事件が起こるだなんて」

私も夫も携帯電話は持っている。だから、非日常である殺人事件と日常にある携帯電話が結びつくことが信じられないのだ。あるいは、信じたくないのかもしれない。携帯電話というツールが殺人事件を呼び起こすのなら、私たちにだってその可能性はあるのだから。幸運にも二人とも携帯電話に依存しているわけではないので、関係ないと言い切れれば楽になれるのかもしれない。ただ、私の頭の片隅には小さな不安が既に巣食っている。そのような楽観的な考えは思い付きもしなかった。

翌日、夫と娘を送り出してから、私はごみ出しのために一階のごみ置き場にいた。そこではマンションの主婦の人達と井戸端会議になることもしばしばで、今日も私はその会議に参加することになった。議題は当然のことながら、昨日の事件のことしかなかった。

「知ってる? 殺された七階の奥さんが携帯電話依存症だったらしいわよ」

「それで精神的に参った息子が母親を殺しちゃったんだってね」

「あら? 死んだ人って四人いなかったかしら?」

「だから、隣の大学生も病んじゃって、その奥さんの旦那さんを殺しちゃったのよ」

箝口令が敷かれていようとも、この性根の逞しい奥様方は気にも留めずにぺらぺらと口にする。一体、その情報はどこから出回っているのだろうかと、私はぽかんとしながら聞き入っていた。この情報の速さは頼もしくもあり、逆に怖くもある。これだからご近所付き合いは疎かに出来ないのだ。

その時、会議を妨害する電子音が鳴り響いた。私は一瞬ぎょっとし、ポケットに手を突っ込んだ。だが、鳴っているのは私の携帯電話ではない。では誰だろうかと他の面々を見た。すると、一人の主婦――私と同じ五階に住んでいる――が何食わぬ顔で携帯電話を取り出していた。

「ちょっと、あなた……」

それを見た別の主婦は、顔を蒼白くさせながらその主婦を睨み付けた。

「まさか、依存症じゃないわよね?」

その言葉が出た瞬間、携帯電話を手に持っていた主婦の顔色が変わった。自分がしていることの――それが相手にどう思われるかの――意味をようやく理解したのだ。彼女は大袈裟に手を振ると、必死に弁明を始めた。

「ち、違うわよ。ただのメールよ。私は依存なんてしてないわ」

恐らく、その場にいる誰もが彼女の言が正しいことは分かっている。それでも、携帯電話が殺人の原因だと囁かれた昨日の今日では、疑心暗鬼を生じてしまうのだ。携帯電話を使う人は依存症であると。携帯電話依存症の人は殺人を犯すと。

何とかその場を収拾させた主婦は、無理矢理に話題を変えてまた会話に花を咲かせていた。私もそれに倣い、周りから浮かないように笑顔を浮かべた。

しばらく会話を続け、ようやくお開きになったのは、昼が大分近付いてきてのことだった。私は同階に住む、先程携帯電話を鳴らした主婦と共に五階でエレベーターを降りた。廊下を歩く間も会話は絶えることがなく、私も楽しい気分でいたのだが、隣を歩く主婦の足が不意に止まったので私も立ち止まった。

「どうかしました?」

私は主婦の顔を窺いながらそう尋ねた。その表情には驚きの色が浮かんでいる。私は主婦が見詰める先に視線を合わせた。彼女は自分の家のドアを見ているようだった。そして、そのドアに白いものが貼り付けられているのが私にも見えた。

「え……?」

無数の張り紙。ドアの前まで来て、それが何であるかようやく分かった。様々な誹謗中傷が書かれた紙が、ドアに隙間なく張られているのだ。私には、数々の罵詈雑言が何を訴えているのかがつぶさに分かってしまった。

「あ、はは。い、いやねえ。こんないたずら」

主婦は乾いた笑いを浮かべながら、手伝おうとする私を遮り一人で紙を剥がし始めた。私は一つお辞儀をして自分の家へと戻った。

ドアを後ろ手に閉めて一息ついたところで、私は動悸しているのを感じた。先程のはいたずらなんかではない。明確な悪意をもった嫌がらせだ。原因は言うまでもなく携帯電話を鳴らしたことだろう。だが、あの場にいた主婦達は解散するまでずっと一緒にいた。だから、時間的に無理なはずなのだ。では一体誰が、と考えようとした瞬間、悪寒が身体を駆け巡った。そうだ、ごみ置き場は一階の開けた場所にある。携帯電話が鳴れば、その場にいた者だけでなく、マンション住民全てに聞こえてしまう。つまり、先程の嫌がらせはマンションに住む全員から向けられたものなのだ。

私はへなへなとしゃがみこんだ。ほんの一日経っただけなのに、ここまで徹底して携帯電話を排除しようとしている。

私が呆然としている中、少しくぐもった電子音がまたしても辺りに鳴り響いた。私はびくりとし、その音が自分の携帯電話からのものだと気付くや、直ぐに電源ボタンを連打して鳴り止ませた。少し落ち着いてきた拍動がまた早鐘を打ち始めた。

しばらくその場にへたりこみ、落ち着くのを待ってからのろのろと立ち上がった。その時、家の呼び鈴が鳴った。私は再びびくりとしたが、冷静さを失わぬよう自分に言い聞かせた。自分は何も疚しいことなどしていない。そうして覗き穴から外の様子を見ると、そこには昨晩と同じ表情のお隣さんが立っている。

「はい、何か?」

私はドアを開けながらそう尋ねた。そこまで交流が多いというわけではないので、何の用件なのかは皆目見当がつかなかった。

「あなた、今携帯電話鳴らさなかった?」

「え?」

だから、お隣さんがそう言った時、私の思考は一瞬止まってしまった。

「あなた、まさか携帯電話依存症じゃないわよね?」

先程のごみ置き場で聞いたのと同じ問い。その問いがどういう意味を持つか、私はいやという程知っている。それがどういう結果に結び付くか、いやという程知っている。

「まさか、違いますよ。うちじゃありません」

私の口は意思とは無関係に言葉を紡いでいた。最善の答えと最善の表情。まさか自分でもこんなに上手く繕えるものだとは思わなかった。もう、身体が怖がってしまっているのだ。殺人犯というレッテルを張られることを。マンション内で村八分にされることを。

「そう、ならいいけど」

お隣さんはそう言うと、睨むような視線をふっと緩めて去っていった。ドアを閉めたとたん、私の額には嫌な汗が玉のように浮かんだ。私は直ぐに携帯電話をマナーモードに切り替えた。もう金輪際音を鳴らしてならない。

家の中で携帯電話を鳴らしただけで、お隣に聞き付けられて疑われてしまう。互いに監視したこの状態が、マンションで次の事件が起こるのを抑止しているのだ。

私は身体にどっと疲労が溜まるのを感じ、リビングのソファに倒れ込むように座った。少し頭がくらくらする。半日の間に衝撃的なことが起こり過ぎた。その日、私は半ば放心したように一日を過ごした。

翌日、私は再びごみ出しのために一階のごみ置き場にいた。昨日は燃えるごみの日だったが、今日は燃えないごみの日だ。

また例により井戸端会議が始まったが、いつもと様子が違うことに気が付いた。

「一昨日の事件のことなんだけど、事件の何日か前に奥さんが旦那さんに包丁で斬りかかったらしいわよ?」

「え、どういうこと? 奥さんも旦那さんも殺された側でしょ?」

「ああ、私も聞いたわ。そんなところを見てたら、気も病んじゃうわよね」

「携帯電話ばかりやる奥さんを旦那が見兼ねたってこと?」

「旦那さんも可哀想よね。奥さんの被害者なのにさらに殺されちゃって」

みな会話に盛り上がっているのだが、どこか噛み合っていない。だが、注意深く聞いていると、決して噛み合っていないわけではない。そもそも会話に参加させてもらえていないのだ。発言の尽くが無視され飛ばされている。発言の主が誰かと思えば、それは同階の主婦だった。この数人しかいない場所でさえ、彼女は存在を無視されている。そのことに彼女も気付いたのか、途中から発言は少なくなり、やがて何も喋らなくなった。彼女と同じような境遇にはなりたくないので私も無視に参加するしかなかった。

「あ、私はちょっとやることがあるので、お先に」

会話の盛り上がりに一段落ついたところで、私はそう言うと主婦の輪を抜けた。小走りに玄関ロビーまで行くと、エレベーターに飛び乗った。別に用事なんて何もない。ただ、もしも解散になった時に同階の主婦と一緒に戻ることになったら、私には無視を続ける自信がない。言葉を交わした程度で同罪だと見做されるのかは分からない。そんな子供のいじめみたいな理屈なのかは知らない。それでも、マンション内で疎外される可能性を排除出来るなら、私は出来る限りをするだけだ。

共用廊下を歩いていると、あの主婦の家のドアにまた張り紙があるのが見えた。同情はするが、それだけだ。私には何も出来ない。私は自分の家族だけで手一杯なのだ。

家に着いてから、掃除や洗濯など普段通りに家事をこなした。毎日がなだらかに進むことがどんなに気安いことか、この何日かでよく思い知らされた。全ては携帯電話が悪いのだ。そう思い込めば、マンションの異常なまでの反応に気を揉むこともない。私もまた日常へ帰化出来る。

そうして家事も終わりブレイクタイムを満喫している時だった。どこか遠くの方で携帯電話の着信音が鳴っているのが聴こえた。私のはマナーモードにしているし、そもそも距離があまりにも遠い。だから、私の携帯電話ではあり得ない。どこからだろうかと、私は多少神経質になりながら玄関まで赴きドアを開けた。そして、音が聴こえる方へ目をやったが、直ぐに音は消えてしまい結局どこの誰が鳴らしたのかは分からず終いだった。私は緊張を解いてドアを閉めようとしたが、ふと周囲を見回してぞっとした。マンションのあちこちで、私と同様に住民が外の様子を窺っているのだ。しかも、その視線には悪意や不審といった感情が乗せられており、とても人に向けるようなものには見えなかった。

私は恐ろしくなり、直ぐにドアを閉めた。今まであんな視線は見たことがなかった。身体が震え、全身に鳥肌が立っている。だが、もしかしたら私もあのような目をしていたのではないだろうか。既に私もこのマンションの住民と同じ悪意を抱いているのではないだろうか。私はそう考えずにはいられなかった。そんな自分がまた怖かった。だから、何か別のものに原因を求めずにはいられなかった。

「そうよ。全て携帯電話が悪いのよ」

私はそう心に刻み付けた。

それから何年かが過ぎた。嫌がらせを続けられた同階の主婦は、結局よそへ引っ越していった。私が気付かないだけで、そうして引っ越した家庭はいくつもあったようだ。それを考えれば私は運が良かったのかもしれない。

奇怪なことが多々あったが、良いこともある。今年の春に娘が中学生になるのだ。今の私はそれがとても嬉しかった。だから、小学校の卒業式を目前に控えた娘が目を輝かせて私に話し掛けてきた時、私はその口から飛び出す言葉をまるで予期していなかった。

「お母さん、携帯電話が欲しいの!」

娘のお願いを聞き、私はすっと血の気が下がるのを感じた。いつか来るかもしれないと思っていた時が来たのだ。今の時代、小学生でも携帯電話を持っていてもおかしくはない。だから、中学生になる娘が携帯電話を欲しがるのは普通のことだった。これまでも何度かせがまれたことはあったが、必要ないと言って断れば直ぐに納得していた。だが、今回は私が断ってきた必要性についていやに力説してくる。道理を突き付けられると、私には断り切ることが出来なかった。

だが、そうかといってこの狂ったような事態に娘を巻き込むわけにはいかない。事件のことを話す必要はない。中学生になると言ってもまだ子供だ。この事件の話は少し過激だ。だから、私はいくつかの制約を課した。多くは料金のことや連絡のことなど、携帯電話を使う基本的なことについてだ。だが、最も重要なのは、マンション内での携帯電話の在り方だ。私はそのことを何度も厳命した。

娘だけは巻き込みたくない。携帯電話に依存した人が殺人を犯すと妄信しているこのマンションが、私には怖くてならなかった。

携帯電話恐怖症シリーズ3(将倫)

よくまあこれだけ続いたものです。

こんな暗いお話に最後までお付き合いいただきありがとうございました。

同じテーマのものを多面的に描くというのが好きみたいです。