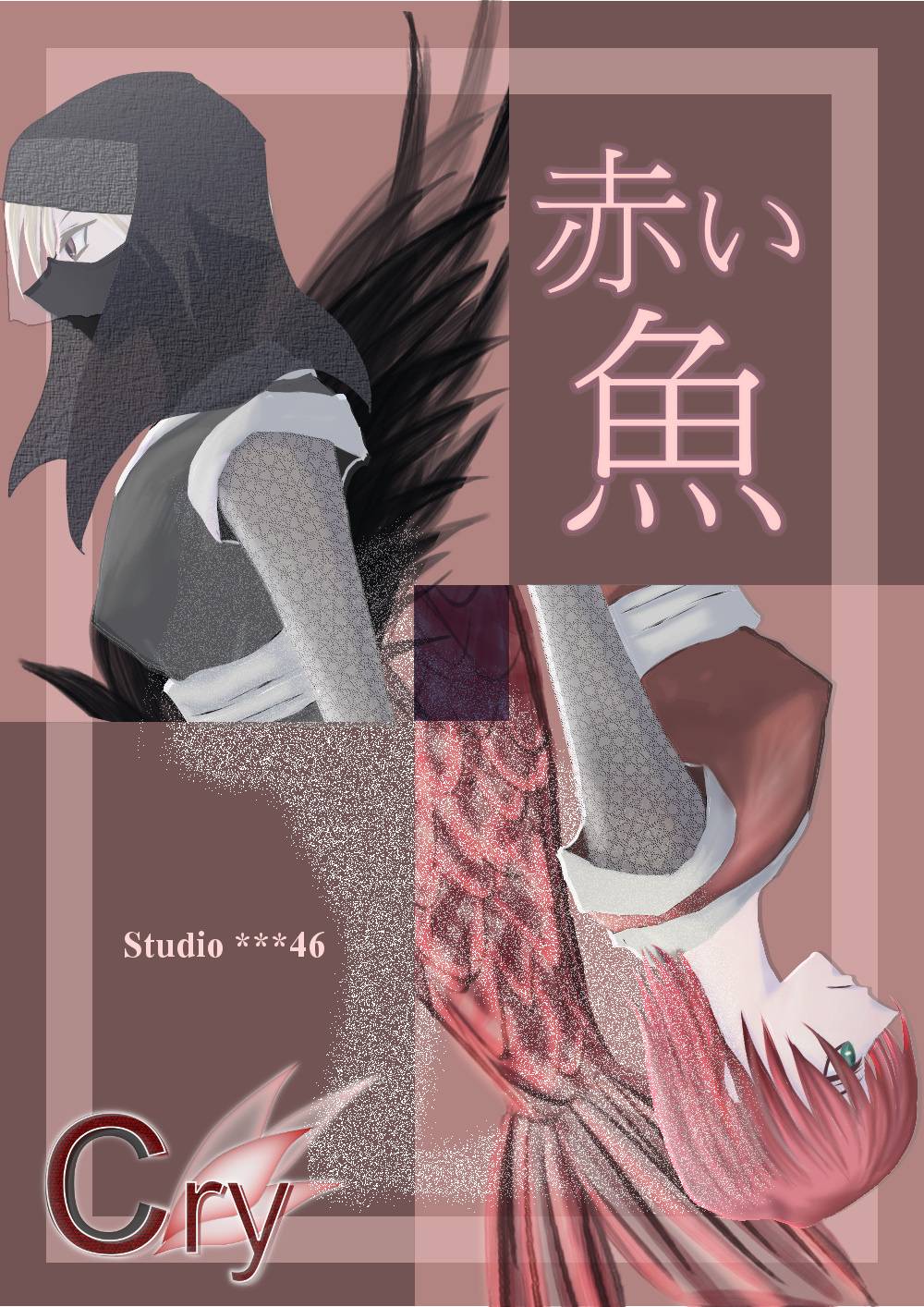

雑種化け物譚❖小話集. -赤い魚-

1月下旬から掲載しているCry/シリーズC零Rの②、作風お試し短編集です。どの話も一万字ちょいです。

R初話①(2/29までの期間限定公開)→https://slib.net/1212930

人の姿をしながら人ならぬ力を持つ「千族」が「雑種」だった時代、手背に「Z」を刻む化け物の国で生まれ、故障した五感を持つ少年にまつわる人々の回想編です。

大体どの短編も、C零CPA(飛竜主役)とCPR(少年主役)の間の話になります。本編よりはややライトタッチ&ネタバレ仕様になります。

▼『赤い魚』:雑種化け物譚R主人公と親友メイン 2/5up

▼『黒い鳥』:雑種化け物譚Rの王女メイン 2/7up

▼『白猫と紫白の青女』:C1.Cry/Aにつながる過去話 2/15up

update:2023.2.5-15 Cry/シリーズzero 短編集

※『赤い魚』、『白猫と紫白の青女』はエブリスタでは特典にのみ掲載しています

❖赤い魚❖

ヒト殺し。

それはこの化け物が闊歩する世界「宝界」では、弱いものが悪い天理だ。

だから弱い人間と強い化け物は決して相容れない。

助け合う人間と奪い合う化け物、どちらも互いの気持ちは理解できない。

「キラは……化け物の力なんてほしいのか?」

「当たり前だろ。じゃなきゃ母さんを守れない」

けれど、ヒトの姿をした化け物はいくらでもいる。そして化け物と通じる人間も珍しくない。

たとえばこのキラという、銀色の髪で赤い目の少年の両親のように。

「オレは元々、半分は化け物なんだ。だからこれでいいんだよ」

「……そうかな。俺にはキラはずっと……人間にみえるけど」

化け物と人間の血を持つ赤い目の少年に、化け物寄りのもう一人の少年は、人間ならぬ青い目を真摯に向ける。

そこで赤い目の少年は、まっすぐに大切な呪いを答えた。

「『キラ』……オレのこの真名にかけて、オレ達の敵は、オレが殺すんだ」

ヒト殺しの名を持つ人間の少年と、穏やかな無表情の化け物の少年。

相容れないはずの彼らは、強い人間と弱い化け物として互いを希んだ。

彼らと束の間だけ共に在った化け物の娘は、それをサカナの目で見届ける。

+++++

雑種化け物譚 -赤い呪い- 前日譚

赤い魚・起

生きていくこととは、試練なのだ。

それは盲目で虚弱な人間の母を支えてきた彼には、幼少から染み付いた実感だった。

「キラキラー! あっちでいい獲物見つけたんだ、見て見てキラキラー!」

「あーもー! 何回もキラキラ言うな、アホみたいだろ!」

今もそう、血まみれで山道を駆けてくる相方の少年の無邪気な微笑みに、生の本質とはこうだ、とうんうん頷く。

けれどそんなことを口にしても、彼の住む貧相な山里では誰も笑わないので言わない。

「キラは一回でいーの! わかったか、ユオン!?」

キラ・レイン・S。銀色の尖った短髪を黒いバンダナで包む赤眼の彼は、ここ「ザイン」という秘境出身の証の「S」を姓に名乗る。明るい口調と草色が中心の一般的な服装で、今日も軽やかに生きているつもりだ。

「んで、ユオンは何を狩り込んだんだ? それだけ汚れてるってことは、もう血抜きも済ませたんだろ?」

「うん。あれ、野生のイノシシなんじゃないかな。持って帰ったらエア母さん喜ぶかな?」

「母さんというよか、里中が大喜びだな。ま、それで母さんの待遇も良くなるし。だからお手柄だぜ、ユオン」

ユオン・ドールド・Z。ザインの南にある大国「ゾレン」の出身を示す「Z」を名乗り、証としてZの一字が刻まれた手を相方が軽く振る。彼とほぼ同じ銀色の短い髪をかきあげながら、鉱石のような青い目を細めて穏やかに笑った。

「俺じゃなくて、いつもみたくキラが捕まえたことにして。その方がみんなも喜ぶだろ」

ここ「ザイン」では異端者である、南海岸添いの「ゾレン」出身の相方。

しかし彼らの里は実はほとんどゾレン人で構成されており、それこそ目前の相方や彼の母を里の者が疎む原因になる。

彼は知らず、傍目には人懐っこく見える赤い目をぶすっと歪めていた。

「ゾレン」とは、ヒトの姿をした化け物の国。それがここらの人間には常識だ。

しかし実際には、人間も半ば近く住む大国で、ヒトの姿をした化け物の秘境と言われる「ザイン」も人間のいる割合は同じだった。

「ほんっと、里の奴らも毎度よく騙されるよな。どー考えたってオレの非力さで、こんな知性ゼロの大物仕留められるわけがないのに」

相方が獲物を安置した川辺に辿り着いた。解体された獲物を眺めつつ岩上であぐらをかきながらぼやくと、相方が川で全身を洗いながら穏やかに笑った。

「だってキラには、魔法があるしさ?」

「あのなぁー。人間が使う魔法なんて所詮ヘボなの! いくら親父が魔道の大家の化け物ったって、オレはあくまで人間レベルなの!」

「えー……でもキラは、俺にできないこと沢山できるのに?」

にこにこと機嫌良さそうに、相方がなかなか落ちない血まみれの黒衣をすすいでいる。川辺が好きなためか普段以上に優しげに笑っているので、彼の気持ちが少しだけ和んだ。

「俺もキラみたいに、証拠を残さずに殺せる方法はないかな?」

「ってあのなぁ。言うに事欠いてそれかよ、オマエは」

その平和さに全く似つかわしくない台詞に、がくっと彼は頭を抱える。

一般的な麻製の衣を洗い終わった相方は、だって、と呟きながら、今度は背にかけていた血まみれの長剣を抜いた。本来は真っ白な刀身を洗いながら淡々と続ける。

「下手に殺したら、警備隊に咎められるだろ。でもいつ何処で、エア母さん達を狙う敵が現れるかわからないし」

「……ユオン」

あんなに優しく笑うくせに、相方は物騒なことを躊躇なく口にする。ただ常に、その日を覚悟しようとしていることを、彼は知っていた。

「だから何度言ったらわかんだよ。オマエは絶対、ヒトは殺すなって」

「……」

相方は彼の盲目の母に、同い年の彼と双子のように育てられた。人間である母とは違い、化け物の血を濃くひいている。

しかし化け物と言っても特別な「力」は持たず、戦う術として彼の父から剣を仕込まれている。そのため、余計なのだろう。剣という、殺すことしかできない道具を持つ以上、ヒトを殺す覚悟を持つものと己に言い聞かせているようだった。

しかし彼は、このままマジメに止めれば相方はムキになると、長い付き合いで知っている。

「あのな、気に入らない奴とか敵ができたら、オレがこっそり呪い殺すって言ってるだろ? 魔法は凡以下だけど、呪殺なら自信あるんだからな、オレ」

化け物はとにかく、真っ直ぐな輩が多過ぎるのだ。

証拠うんぬんのくだりも、彼が苦肉の策で考え出した妥協点だった。

「誰が誰を殺したかばれれば、そいつの仲間も警備隊もオレ達を狙うだろ。そんな厄介事はまず増やさないのが一番なの」

「……うん。それは……そうだ」

弱かろうが強かろうが、彼らを狙う敵がいれば全て殺すべきだ、と相方は考えている。

そして実際、彼らを守るためなら、この真っ直ぐ過ぎる相方は何も躊躇わないだろう。

敵が存在している可能性は、残念ながら否定できない。それが彼の母や相方の出自故で、だから里でも疎まれるのだ。

でも彼は弱い者イジメが嫌いで、彼らより強い化け物はまず関わりたくもない。

辛うじてまだ、相方の覚悟は漠然とした思いなので、こうして毎回言いくるめる彼だった。

さて、と腰を上げ、川から上がってきた相方と共に、ばらした獲物を各々の持てる範囲で担ごうとしたときだった。

「……いやぁぁぁ! あたしのムーちゃんに何てことを!」

――へ。相方と揃って振り返った先には、急な叫び声の主。

山道から川に下りる茂みの切れ目に、見たこともない赤い短髪の娘が、怒りの形相で立ち尽くしていた。

見た目の年は彼らと近そうな娘は、薄く透き通る丸めの髪飾りをつけ、この辺りではあまり見ない忍の者と言われる仕事人の恰好をしている。赤を基調とした姿のため、薄暗い山中では、妙に鮮やかな光彩を全身から放っていた。

娘は獲物の四肢を持つ彼と、胴体を背負った相方を凝視し、わなわなと拳を震わせて叫ぶ。

「ヒトのペットを残虐に解体したのはアナタ!? 責任を取ってくれなきゃタダじゃ済まさないわよ!」

彼と相方はポカンとしながら、同じ銀色の前髪がかかる赤い目と青い目を、互いに黙って見合わせるのみだった。

赤い魚・承

基本的に、人懐っこい彼――キラ・レイン・Sを名乗る軽いノリの少年は、人望がある自覚があった。

レインは母方の姓で、父方はかなり有力な魔道の大家「治水のフィシェル」であり、そのため彼に取り入ろうとする輩もいる。だから彼の人受けがいいのは己が功績ではない、と彼は常々言う。

「いやもー、ホント、悪いことしたなぁ。でもバラしちまったもんは戻らないし、オレにできることなら何でもするから、堪忍してくれな?」

「……わかったわ。アナタがそこまでしてくれるっていうなら、許すわ」

この突然現れた赤い髪の娘のように、自分のペットを殺されたと激怒する者も、彼が苦笑いつつ平謝りなどすると、不思議と雰囲気が和らぐのだった。

「許すって……元々、野生なのに」

相方はいつになく不服げで、自らが手にかけた獲物を横目に見ている。爬虫類のように瞳孔が縦に走る、本当は鋭い青の目で容赦なく娘を睨む。

実際、どう考えても獲物は愛玩動物や家畜向きでなく、彼も娘を不審に思ってはいた。

だから相方の言い分はわかるが、娘はカチンときたように、後ろの相方を振り返って睨みつける。

「何よ、貴方。あたしに何か文句でもあるの?」

「……自分の胸にきいてみたら?」

剣を振ることはためらわないが、基本穏やかな相方は、「察しが良い」を超えて勘が鋭い。

彼は勝手に超感覚と呼んでいるが、相方がそう言うなら娘の言い分は嘘だろうと確信するほど、その直観は外れがなかった。

娘は不満げにしつつ、そちらに反論するのは不毛と判断したか、改めて彼の方に向き直る。

彼もとにかく、丸く収まればいいので、愛想笑いを浮かべたままでそれに応える。

「できることなら何でもしてくれるって、言ったわよね」

「うんうん。あくまで常識的に、オレにできることならな」

「それならあたしをアナタの伴侶にして。誰でもできる簡単なことでしょ」

「うんうん、確かに男なら誰でも……――って、へ?」

しかしそれは、彼がいくら事なかれ主義でも、簡単には頷けない怒涛の要求だった。

「ちょっと待ったぁぁぁ!! それ簡単でもぶっ飛んでるっつか意味わかんねーつか!!」

「何よ。何でもしてくれるって言ったのは嘘?」

娘は生来無愛想なのか、ぴくりとも笑わずしれっと言い放った。蒼白にわたわたする彼の前方で、相方がポカンと厳しい顔をしていた。

「それとも何よ、あたしじゃアナタのお目にかなわないと言うの? この立派なカラダの何処に不満があるの?」

ずいっと前に出て、娘が彼の胸ぐらを掴む。世辞でなく整った緑眼の顔立ち。前開きの服からはち切れそうに豊満な胸が彼を直撃する。

これは違う。人望という話どころではないと、娘の本気さを彼は悟った。

――何これ、ラッキー!? それとも何か凶事の前兆!?

真っ赤に湯気を吹きつつ、普段は滅多に動揺しない彼がアワワと混乱を極める前で。

「……あんた、そもそも誰なんだ?」

この緑深い山奥では見かけない鮮やかな赤の忍。そして嘘をついてまでの突然の求愛。

ごく真っ当な問いかけを、珍しく白い目線で冷静に尋ねた相方だった。

素性を言及された娘は、都合の悪いことに触れられたように表情を歪め、彼を離して相方を恨めしげに見つめる。

「誰だっていいじゃない。貴方には関係ないわ」

「良くないよ。キラは人間だから――あんたみたいな化け物に関わってほしくない」

へ。と、落ち着くために呼吸を整えていた彼に、相方の言動はとても意外だった。

「ユオン。そいつ、化け物なのか?」

化け物の血をひく彼には、相手が化け物がどうか、気配でわかる感覚がある。

逆に相方のその感覚は鈍いくらいで、彼の目にはその娘は、山中などにいるわりには人間と大差ない弱小な生き物と映っていた。

相方はこくりと頷くと、ぐっと一歩引いて黙った娘を、真っ直ぐに見て言った。

「人間に化けてるけど、あんた、サカナだろ。……何の目的でキラに近付く?」

こういう時の相方の勘は外れない。

外れないが、意味がわからないことも多く、彼はひたすら首をひねる。

サカナと言えば、釣りをするには浅い清流を背景に、相方と娘が緊迫した雰囲気で睨み合う。

現状理解が追い付かない彼の前で、娘が両手を握りしめて俯いた。

その勘の良過ぎる相方を呪うように、何よ――……と、心から悔しそうな声を絞り出した。

「貴方だって、化け物のくせに……」

それがわかるのは、娘も気配探知が可能な化け物の血を持つ事実に他ならない。

彼や相方が何かを口にする前に、怒り満面でばっと顔を上げた。

「そんなに人間の血が大事なの?」

半分人間である彼にでなく、化け物である相方に問うた娘の真意はわからない。

その後に彼に振り返った娘は、謎の脅迫をそこで叫んだ。

「どうしても人間がいいと言うなら――アナタの大事なものを奪ってやる!」

まるで、人間と化け物の血を持つ彼に、化け物になれとでも言うかのように。

彼も相方も茫然とした刹那に娘は走り出し、現れた時のように唐突に深い茂みへ消えていった。

少ししてから、相方が目を丸くして彼に尋ねた。

「……キラキラ。あれ……何?」

「キラキラ言うな。ていうかオレがききたい、あれ何なんだユオン」

人間に化けたサカナ、と娘を評した相方に、当然の質問だった。

よくわからないけど、と、相方が困ったように考え込む。

「あいつ、キラの気を惹きたいみたいだ」

「そりゃあんな、あからさまな真っ赤な嘘で迫ってくんだから、それくらいオレにもわかるっつーの」

そういうことじゃなくて、と、サカナって何だ、と彼は直球に尋ねた。

「オレはそんな食用生物に迫られる覚えはないぞ?」

「……でもあいつ、キラを知ってる」

そこで相方はううん、と憂い気に目を伏せて言った。

「人間に化けてる限り、大した力はなさそうだけど……キラに関わるためなら何でもやりそうだ」

その瞬間に彼によぎったのは、つい先刻の娘の捨て台詞だった。

――そんなに人間がいいなら――アナタの大事なものを奪ってやる!

咄嗟に彼は、相方が仕留めた獲物も置いたまま、全速力で帰りの獣道を走り出した。

「母さんが一人だ、ユオン……!!」

「……!」

それだけで彼の焦る理由を察したように、きつく表情を引き締めた相方も後に続いた。

赤い魚・転

世界には、考えられないほど強い化け物が沢山いる、と彼の父は言った。

地殻に命じるだけで地震を起こすような者。そこにいれば雷雲や洪水を呼び起こせる者。

化け物としての知覚はあれど、体はほぼ人間の彼に、父が魔道を仕込んだ理由は――

仕事で滅多に帰れない父と緊急時に連絡を取ることと、悪意の侵入者を感知できる結界を施す、簡単な魔法を使うためだった。

「――キラ! 俺、先に行く!」

どれだけ精一杯走ろうと、生身では化け物の相方の体力には到底及ばない。相方はシビアに告げて前に出ていく。

既に相方は剣を抜き、何があってもすぐに対処する心積もりのようだった。

「っ――……ざけんな、待てっつーの……!!」

相方の姿に苛立ちが走る。ともすれば憎悪とも言える激しい怒りで、その目を更に赤くする業火が彼に宿る。

マザコンと言われれば、頷いて笑いを取るしかない。

母は出身国ゾレンから追われる身であり、そのため公職に就く父と共に暮らせない。弱い体で過酷な山奥に身を隠す母は、彼には何より大切だった。

――エアは、命がけでオマエを産んでくれたんだ……キラ。

ヒト殺しの意味を持つ名が、彼に付けられた理由。虚弱な母を殺しかねなかった彼の出生を、母はいつも、目隠しをしていてもわかるほどの笑顔で話してくれた。

――本当に、嬉しかったの。アナタはそれだけ、かけがえのない宝物なの。

彼は人間的な頭の良さと情の深さ、化け物としてのまっすぐさを両親から受け継いだ。

己がどれだけ非力でも、母のあの微笑みを守るために――何をしてでも、力が欲しいと、魔道を習い始めた頃からずっと探し続けたのだ。

「オレを置いていくなんざ、百年早いよユオン――!!」

剣を握り締める相方を、一人で行かせたくない。

母を守るのは自分の仕事だ。相方にそれはさせられない、と、この化け物の相方と暮らし始めてから彼は程無く思った。

不甲斐ない自らへの怒りは、黒いバンダナで包む脳内に抑え留めるほど、全量を増して彼の憎悪を鼓舞する。

そのまま拙い筋を震わせるように暴発した熱が、全身へ素早く染み渡っていく。呪わしき負の念の力が、弱小な体にも人間ならぬ足運びを可能にしていく。

――呪殺なら自信あるんだからな、オレ。

化け物としては弱い体、人間としては強い意志を持って生まれた彼は――

もしも使えるものがあるとすれば、これだけだろう。

呪うほどの強い念に現実を浸食させる、「呪術」という禁忌の分野に、魔道を学ぶ内に自ら適性を見出していた。

人間の生身で呪いを使うと、心身に異常な負荷がかかり、人格が荒廃する恐れがある。そのため彼は、意志力を増幅する道具として入手した黒いバンダナを着けるようになった。

彼の父はその決意にあまり良い顔をしなかったが、思いさえ強ければ人間でも強い力を持てる禁忌を学ぶ彼に、身体に影響する術の代償の対策を教授するようになった。

「キラ……! 無理するなよ、後がきついだろ――!」

父の教えを悪用し、意志の力で身体面まで強化する彼は、今や相方と並び、茂みを蹴り倒しながら息を切らして走る。

「うるせー! お前を一人で行かせたら、何かあったら殺すだろ、ユオン!」

喋る余裕のある相方より大声で返す。その意思の強さに相方は暗い青の目を見張る。

しかし負けじと、冷静ながら力のこもる声色で相方も反論してきた。

「キラが行ってもあいつには勝てない! あいつ弱いけど、魔法とかは効かないカラダにしてる!」

「そこまで観てるなら殺す気満々だったろ! ったくお前とゆー奴は!!」

不思議な勘の良さを持つ相方は、化け物として大きな「力」はないが、殺すということだけで言えば非常に長けている。化け物の気配を隠す相手を観抜き、強大な化け物でも弱みや勝機を観てしまえる直観――

今日の猛獣など剣一つで取るに足らない相手にする超感覚を、そうして主に殺すために使っていることを、彼はとっくに知っていた。

相方のその超感覚には、洒落にならないオマケがある。

両親がそれを教えてくれた。相方の特技の本質とは、相方をとりまくもの全てが感じているものを同様に感じとる、故障した五感であると言う。

「お前は殺すなって何度も言ってんだろ、バカ! 動物とかならともかく、自分に近い感覚の持ち主――ヒトを殺せば、下手すりゃ相手の痛みでお前も死ぬぞ!」

言わば限りなく共感能力の高い相方は、ヒト相手にはそのリスクがある。

直接巻き込まれるかはわからないが、殺し殺される体験は相方の感覚に、深く「死」を根付かせるはずだ。

それでなくとも、穏やかな笑顔の合う相方がヒトを殺す場面など、彼は見たくもなかった。

ようやく里に帰り着いた彼らは、入口で一旦足を止め、彼らの家がある方向の気配を窺う。

気配探知は鈍い相方はそれを彼に任せ、軽く呼吸を整えながら、血走った彼の目を見ずに拙く呟いた。

「……キラとエア母さんが守れるなら……別に、痛くたっていい」

呪いのために心身を削る彼に負けず劣らず、相方は化け物としての真っ直ぐさを持つ。だからそれだけが大切だ、と重々しく俯く。

そんな相方に、ふざけろ、と――……人間よりの生き物の彼は、軽く笑った。

ひとまず家に悪意の侵入者は無いと探知した。黒いバンダナをぎゅっと巻き直し、ゆっくりと歩き出しながら口を開いた。

「ユオンはオレの背中を守りゃいいんだ。オレは呪いを使えるんだから――……これならオレ自身が弱くたって、術の力は化け物レベルにも通用するからな」

「……別にキラは、強くなくていいよ。俺が二人を守ればいいんだから」

淡々と言うわりに、相方は無意識に安堵したような顔をする。それが尚更、この相方に殺させてはいけないと、彼の内で何かが囁きかける。

相方は結局、自ら誰かを殺したいわけではないのだ。

ただ直向きに、己の痛みを殺してまでも、彼らを守りたい化け物なのだとわかる。

だから彼は、屈託のない顔で、彼より本当はずっと優しい相方に微笑む。

「あのな。殺すのはオレの方が向いてるって、何度言えばわかるんだよ」

紛れもなくそれは本心だった。弱小な生き物である彼は、生きるために何かを傷付けたとしても、相方のように苦しくはない。単に面倒事を避けたいだけだ。

――オレはキラなんだから。自分のためなら、ヒトを呪い殺したって後悔はしない。

早くも呪いのしっぺ返しで、激痛の走る体を引きずる。

彼がこれをしなければ、相方が違う痛みを抱えるだけだとわかっていた。

「オマエにだけ無理はさせねーよ。オレ達は二人で、オレ達の母さんを守るんだ」

その大切な願いが、彼の身一つで成し得ると、彼は思ったことはない。

山奥に暮らす盲目の母も、弱い体を鞭打って必死に生きている。

誰もが何か試練に向かいながら、それで守られているのが今の生活なのだ。

貧しい掘建小屋の多いこの山里は、ゾレンからザインに逃げてきたゾレン人達の集まりだった。

その中では立派な木造の彼の家は、特殊な土を壁に塗り込み強化されている。家にかけられた結界の術者以外、外から中の様子はわからなくされている。

「侵入者はなかったみたいだけど……何か、おかしいんだ」

難しい顔で扉に手をかけた彼に、相方も緊張した目付きで傍らに立つ。

「静か過ぎる……まるで誰もいないみたいに」

盲目の母は、彼か相方の付き添いがない限り外出はしない。

それならこの静寂が意味するところは何なのか。

そもそも体が弱く、長く生きられないという母はいつ何があってもおかしくないのだと、取っ手を握りながら硬まってしまった彼に――

「……何してる。入らないのか、キラ」

その、静か過ぎる気配の持ち主。

もとい気配を完全に殺せるほどに魔道に長けた物静かな男が、内側から扉を開けた時には……。

「って――オヤジ!?」

「あ……おじさんだ」

相方が一気に、尻尾を振る犬と化した。

彼も脱力した前に、彼とよく似た鋭い赤の目で、火のように赤い髪の男の、憂いの立ち姿があったのだった。

赤い魚・結

日々忙しく、公私の戒めが厳しい役職で、滅多に帰れない父がいて母が不在という珍しい状況の我が家で。

食卓を囲んで座った彼と相方の対面に父が座り、彼らの帰りを待つ間に淹れたらしいお茶を出してくれた。

「にしても――帰るなら連絡くらい入れろよ、オヤジ」

不満げに陶器中のお茶に口をつける。化け物らしく年齢不詳で端整な美形の父は、普段は無表情だが僅かに苦笑いする。

「今日はたまたま、視察で近くに来たんだ。夕方には出る」

それで連絡の時間すら惜しかったのだと、彼と相方の頭をくしゃりと撫でるだけで表現する父だった。

「おじさん。エア母さんは?」

彼らが殺気立ち、急いで帰ってきた理由を、相方は忘れることなく確認する。

「ロートに付き添わせて清水を汲みに行ってる。俺はお前達を待ってろだとさ」

「へぇー……って、へ?」

「ロートって……誰、おじさん?」

全く初耳の固有名詞に相方と顔を見合わせ、嫌な予感がするという同じ表情を浮かべる。

「お前達を探しに行ってくれたんだが、会わなかったか? 俺とエアが第五峠にいた頃の――知り合いの人魚だ」

へ……。彼と相方は同時に、困惑の空気に包まれて固まる。

「人間と仲良くしたいが、どう話せばいいかわからずいつも喧嘩になる。そう言ってよく小傷を作っては、相談に来ていた」

第五峠とはザインより遥かに南の、ゾレンの南海岸沿いに広がる山海地域だ。父と母の馴れ初めの地らしい。

まさかその頃の親の知り合いの化け物が、人間に化けて彼らを訪ねてくるとは、相方も彼も思いもよらなかった。

「それじゃ、あいつの人間の姿は……」

「随分前に、俺が施した術だ」

さすがの父も、人魚の娘がその姿を保ったまま、仕事場に訪ねてきた時には驚いたらしい。

なるほど、探知の得意な彼にも正体を隠せた娘の魔法耐性は、要するに父の仕事だった。弱い化け物なわりには世渡りできている娘に彼も納得する。

「……それで、あの喋りなんだ」

弱い上にどうやら、妙な方向での口下手らしい。相方が憮然として呟く横で、無言で強く頷く彼だった。

噂をすれば何とやらで、母と先程の赤い髪の娘が、連れ立ってわいわいと帰ってくる話し声が聞こえた。

「それにしても、先にクランを捕まえたとはいえ、よくここまで辿り着いたわね? ロート」

「……エアが生きてるってきいたから、看取りにきたの」

縁起でもないことを大真面目に口にする。彼はガタンと食卓に突っ伏し、相方が嫌そうな顔を無遠慮に浮かべる。

これではトラブルも絶えまいとわかるが、当の母は和やかに笑い、娘の不器用さを心から楽しんでいるようだった。

「――あ」

母と共に家に入ってきた娘が、彼と相方の姿を見て不機嫌さを浮かべる。

怒りたいのはこっちだと思いつつ、怪訝そうな相方とは対照的に、彼はやや苦めの愛想笑いを浮かべる。

そして開口一番に、やはり娘は突拍子もないことを堂々と言い放った。

「クランとエアはあたしがもらったから。あたしは二人のために、これからここに住むの」

要するに、自分を彼の伴侶にしろと迫り、大事なものを奪うと言った娘は、彼の親がほしい――……近くで生活したかったらしい。

あらあら、と、母が白い目隠しの下で口元を綻ばせる。

彼と同じ銀色の髪を肩まで下ろす母は、絶句する彼らをさておき、食卓の椅子に娘を座らせて微笑んでいた。

「それならクランを手伝ってあげて。こう見えて本当に忙しいのよ」

「それはエアが死んでから。それまではあたしはエアの近くにいるの」

今度は父まで軽く頭を抱え、この娘と普通に話せるのは、おそらく母だけらしい。

それとも、と……娘が強気の緑眼を伏せ、声色も気弱に先を続ける。

「エアも、あたしが人間じゃないから、ダメって言う……?」

それは何度となく、娘と周囲に壁を作ってきた事柄と見えた。とにかく強引に住み込まんとしている娘の気持ちが、彼にもようやく伝わっていた。

そんな娘に、汲み水を瓶に移し終った母は、ただ穏やかに笑いかける。

「手伝ってくれるのは嬉しいけれど、ここには男の子が二人もいるから、年頃の女の子をいさせるわけにはいかないわ」

「……そっか。……それはそうよね」

何故そこで納得するのか、大いに突っ込みたい彼をよそに、娘はあっさりと、付近の空き小屋に住むことを決めたのだった。

赤い魚・終段

赤い髪の人魚。人間を模す弱い化け物が住むようになり、若人の少ない山里には少し活気が出るようになった。

「あいつ、化け物との方が相性いいと思う」

隣山によく剣の修行に出る相方は、あまり娘と懇意ではない。里で疎遠にされがちの相方は、あまり関わらない方が娘も里に馴染みやすいだろうと遠慮しているようだった。

つまり相方も、出会いはともかく、人魚の娘を悪く思っていない。

「そーか? 母さんと話してる時が一番生き生きしてるけどな」

「それはエア母さんが、化け物好きだからだろ」

彼にも良かったのは、孤立がちの母に茶飲み友達ができたことだ。

加えて、娘の件があってから、無闇に殺気立つのは良くないと相方が思った節があることだった。

世の中には娘のように怪奇な者もいて、敵味方の基準は複雑なのだ、と。

この恵み薄き山奥で、子供だけで親を支えて生きることは試練だ。

それでも常に気を張ることはない。呪いのためにも意志力の無駄使いはできない。

そんな弱い人間である彼は、遠目に赤い人魚を見て優しげな笑顔の相方に笑いかける。

「人間も化け物も、殺し合わずに平和がいいに決まってんだろ」

それが、ヒト殺しの名を持ちながら、そうせずにいられている彼の――生まれた時から最後までの希みだった。

❖黒い鳥❖

雑種化け物譚 -赤い呪い- 作中閑話

――地底にて

私は王女だ。

でも、王女を放棄して久しい。

「シヴァ、またトカゲが取れたわ! ご飯にしましょう!」

「……本当、二人共よく食べれるよな、それ」

正確には放棄はしていない。ただ、目の前のもう一人の王女を守る王女になっただけで。

「今日はどんな味付けをしようかしら?」

アディ・ゾーア。私の代わりに、我が人間の国ディレステアの王女をしている人間の娘。

「本当にアディはめげないな……地下に来てからずっとトカゲしか食べてないのに」

ディレステアと長年戦争をする化け物の国、ゾレンとの和平交渉に来た私達は、仲介人に嵌められてたった二人で故国を目指して逃げる羽目になっていた。

この銀色の髪に黒いバンダナを巻く少年、キラ・レインに出会い、護衛を頼むまでは。

「もうひとふんばりにょろ。この地底を越えれば、ディレステアはもう目と鼻の先だにょろ」

道案内役として私達に同行することになった、この謎の蛇もどきさえいなければ、キラには私の正体を話した方が良いのかもしれない。

人間の国である我がディレステアで、王家の唯一の後継者である私は、何故か化け物の力を持っていた。それに気付いた私の産婆は、人間の国に化け物の王女というのはまずい、私に化け物の気配を隠せる能力がつくまでは、と王女の替え玉を用意したのだ。

魔女という分類の化け物の産婆が用意した替え玉は、まさに私そのものであり――ディレステア王家特有の金の長い髪と赤い目、声、体型……全て私と同じゾーアは既に三人目のアディ。

私と違い人間の、アヴィス・ディレステア王女だった。

「シヴァも偉いな。弱音一つも全く喋らない」

「あのね、キラ。だからシヴァは喋れないんだって、何度言えばわかるのかしら」

それは嘘だ。喋ってはいけないという点では本当だが、私の声を出す器官に異常があるわけではない。多分キラは、私の正体もそうだが、その嘘にも気が付いている節がある。

私の声はゾーアと全く同じだから、それを含めて私達の正体が明るみにでないように、私は決して声は出さずに、この身も全て黒く包む……そうゾーアと決めただけの話なのだ。

私とゾーアはいつも色んな相談をする。

私の代わりに王女を務めてもらうゾーアは、いわゆる影武者ではなく、政治的な判断すら時に独断でしてもらう程だ。それを任せられる聡明な彼女とは何度も、キラについても話し合った。

彼女は正体を明かすべきと言うが、私より弱小な人間の彼女をこのままキラに守ってもらうため、私の正体は当分明かさないのが今の私の方針だった。

「……喋れないっていうのは、大変だな」

このキラは、何だか妙に勘の良い少年だ。

その勘の良さが手伝ってか剣の腕もたつので、護衛を頼んだものの、逃亡中に出会った初対面から私とゾーアを訝しげに見ていた。

けれどもあまりに勘が良過ぎて、それは触れてもらうと困る領域とも、すぐにわかったらしい。

「そうよ、大変なのよ。わかったら今日くらいは、一口でいいからキラも食べなさい!」

「何で――そうなるのさ……」

ゾーアのこれは、キラを黙らせる殺し文句だ。

ゾーアは本当に頭が良い。

ずっと王女になりきって暮らす彼女は、いくらでも平然と嘘がつけるし、凄いのは嘘の中にも本当が沢山混ぜられていることだ。

「いつまでも食べないなんて言うと、そこで倒れている小人さんみたいになるわよ!」

話を変えるための話のはずが、もうそちらが本命になっている。

人間の女性らしく感情的で人情味に溢れる所が、ゾーアの美点。

「本当だにょろ。何か倒れてるにょろ」

そして、無用なトラブルをこうして呼び込む、最大の欠点でもある。

「あれ。本当ね、どうしたのかしら?」

放っておけばいいのにわざわざ近付き、謎の小人を助け起こす、良くも悪くも母性に溢れた彼女なのだった。

むぎゅう、と倒れていた、謎の小人らしき物体。

「コイツ、シヴァの結界に当たったのかな」

「そうね。私達が近くにいる所で、たまたま何か力でも使おうとしちゃったのかしら」

生まれた時から何故かある、私の化け物の力。それはとても守りに適したもので、ゾーアを中心とした球状の壁みたいなイメージだ。

この壁は攻撃を吸収し、私達を探す追手の気配探知も無効にできる。

魔女だった産婆が教えてくれた力の使い方だが、彼女曰く、物でもヒトでも「熱≒やる気を奪う(力限定)」らしい。それが私に最適らしく、奪った熱は貯めておけば攻撃に使うこともできる。

「それで、どうするんだ、コイツ」

「敵ではなくても、とりあえず怪しいにょろ」

しかし何故か、キラとこの抜け殻蛇にはこの壁は通用しない。

元々、力を持たない、力を入れていない相手からは何も奪わない壁だが、キラは平気で壁の中でも力を使う。

「この壁に当たったのが運のつきにょろ」

「それじゃ、とりあえず殺しておくか?」

判断を仰ぐように私とゾーアを見る護衛の少年。

私はバカ言うな、と呆れ目をした。

そしてゾーアも、どうやら同じような目をしたらしい。

「あのねえキラ。いくら安全第一だからって、何でも殺せばいいってわけじゃないのよ」

私達を守ることを最優先とし、二言目には、とりあえず殺せば? が口癖になりつつあるキラを、ゾーアが真っ当に窘める。

「でも、シヴァの結界にひっかかるのって、アディ達を巻き込む力の使い方をした奴だろ?」

この壁はゾーアを基点とし、術者は私なので、私とゾーアには通用しない。しかし最も壁の力が強く働く、私達の間近にいるキラは、気だるそうに背中の剣に手を回す。

「殺すなら、今をお勧めするけどさ」

「オマエほんとに、危険人物だなにょろ」

「何を今更……」

一応言っておくが、キラは別に、殺したいわけではないのだ。この少年は護衛として惰性で動くだけで、何のやる気も持ち合わせていない。

護衛をしているのも、他にやることがない、とりあえず頼まれたから引き受けた――そんな奴には、どうやら私の壁は通用しないようだった。

「アディちゃんは真面目だなにょろ。それはいつか、命取りになるにょろ」

ちなみにこの抜け殻蛇は、そもそも力を持たない抜け殻の化け物なので壁が通じない。今の所この二者以外に、私達に迂闊に近づける化け物には出会わなかった。

そうして多分、私の壁からとばっちりを受けた謎の小人を、ゾーアが優しく揺り起こした。

「もしもしー? ねぇ、起きてー?」

「……お……およよ?」

目を覚ましたそれは、ゾーアの膝の上でまず抜け殻蛇の顔を直視したらしい。

「およーんっっ! 謝るから食べないで、お蛇様―っっ!」

「何か身に覚えがあるのかにょろ、オマエ」

「アナタは引っ込んでいて! どうしたの? どうして貴方は、こんな所で倒れていたの?」

本当に、私より余程王女らしい慈愛に満ちた目で、ゾーアが小人を抱っこして目を合わせる。

「お……人間、およか……?」

「ええ。私達みんな、旅の者だけれど、貴方はこの辺りのヒト?」

「お、およ……こんな地底まで来る人間は、珍しいおよ……」

小人は恐る恐るながら、ゾーアの笑顔に少し雰囲気を和らげる。しかしそれは、ゾーアを前にして、愚かだとしか言いようがない。

「あら、そうなの? それでは貴方、もしやこの辺りに詳しいのかしら?」

にこにこと、獲物を見定める聡明なゾーア。

「私達、もう何日も地下を迷い歩いているのだけれど……南西へ向かおうと思えば、どちらが最短なのか教えて下さらない?」

ゾーアは、使えるものは何でも使う。ダメで元々、使えたらラッキー、とばかりに、始末の悪いことには実に単刀直入で下心や裏が無い。

そうやってまっすぐ頼み事をされた相手は、キラもそうだが、相手にできることなら引き受けてくれることは多いのだった。

「およ。別に構わないおよ」

それなら着いてくるおよ、と謎の小人は彼女の膝から降りて歩き出す。やった、とガッツポーズをとるゾーアに、キラがぼそりと呟いていた。

「……トカゲ以外のチャンスなのにな」

そんな、およそ理解したくもない内容を呟きながら、小人とゾーアに続いていった。

……言っておくなら。トカゲやらのゲテモノでも楽しんで食せるのはゾーアだけで、私にはこの道中はひたすら苦痛なのだが。

「こっちおよ、暗いから気をつけるおよ!」

小人はどんどん、足を進める。

この地底の道には、光を放つ不思議な苔が生えているのだが、それが少ない領域もたまに見かけた。普通なら私達が、そんな所に足を踏み入れることはない。

「待って。手をつなぎましょう、みんな」

ゾーアがすっと両手を差し出し、片手をキラ、もう片方を私と繋ぐ。

暗い道はしばらく続くようで、そうして三人で気をつけて踏み入ったは良いものの……。

「――!!?」

危うく、声を上げてしまうところだった……っ。

何かが、むにょっと。私のお腹から肩にかけて、異様な感触で一瞬で這い上がってきたのだ。

「って、シヴァ!? どうしたの!?」

「どわぁ、うにょあああにょろ!!?」

……その短所は、一応自覚はしている。

私は正直、とても気が短い。

ずっと喋らないでいることもあると思うが、かっとなったら何より先に手が動く。

今一番手近にあった物体を、ゾーアと繋いでない手で引っ掴んだ私は、力の限りソレを地下通路の天井へと叩き投げた。

「――何かあったのか?」

ぼわっと、キラが数少ない松明に火をつける。なるべく節約していた松明だが、私の尋常でない雰囲気に、彼なりに危機感を持ったらしい。

「ひ、ひどいにょろ……オイラが何をしたんだというにょろ……」

明かりの中では、抜け殻蛇の奴が、天井へめりこんだ状態で発見された。

元々抜け殻で、中身も抜け殻という、硬さなど微塵もない物体がめりこむ程の衝撃……それは確かに、やり過ぎだとはわかっている。

「暗闇でデューに何かされたの、シヴァ!?」

「……目しか見えないけど、顔、真っ赤だな」

……事情を直接話すことが出できない身の上を、こういう時だけはありがたいと思う。

何物かに胸元を含め、懐をまさぐられましたなんて――死んでも口になんか出すものか。

「……」

何だか複雑そうな顔をして視線を逸らす勘の良いキラを、今程はたき飛ばしたいと思ったこともない。

キラは黙って松明を消すと、私達は再び、何事もなかったように暗い通路を歩き出した。

しかし、その後。光の苔の生える場所へと出てから、私に起こったことが何だったのかがわかった。

「……――!?」

「シヴァ? どうしたの?」

分岐点にさしかかり、いつものように方角をみてから印をつけようとした私達だったが。

「懐中時計……なくしたのか?」

「……!」

いつも私が持っていた、ディレステア謹製の方位磁針付き懐中時計が、私の懐から突然、影も形も見えなくなっていた。

「さっきの暗闇で――落とすか盗られるか、したんじゃないか」

キラはちらりと、ずっと前の方を行っていた小人を流し目で見る。

バンダナに半ば隠された目では、殺意有りにしか見えない顔つきに小人が震えあがった。

「お、およじゃないおよ! およはずーっと人間達の前にいたおよ!」

「……」

基本的に無表情なキラの顔色は、かなり分かり難い。

その小人を、疑っているのかいないのか。しかし勘の良いキラが、すぐさまその小人を見たことには、何か意味があるのだと思う。

「とにかくまず、戻って探しましょうよ」

「待つにょろ! あの暗闇を探し回る程には松明の余裕はないにょろ!」

まだ黙り続けるキラの肩で、抜け殻蛇が怒りの青筋マークを隠さずに唸り出した。

「さっきシヴァちゃんに何かしたのはコイツで確定にょろ! オイラは無実だにょろ!」

とにかく潔白、と言いたいらしい抜け殻蛇の言葉が、何処まで妥当かはさっぱりわからない。

「なのでとりあえず殺すにょろ! 身包みはげば盗った物も出てくるにょろ!」

何だか本当にいつもの抜け殻蛇らしくない、物騒な物言いなのが不思議だ。

「そんなの絶対に出てこないおよ! およに何かしたら、人間達は本気で後悔するおよ!」

焦りながらも小人は自信がありそうに見える。感情的なのは多分抜け殻蛇だ。

「……」

キラはひたすら、複雑な顔で小人を眺め続けている。私とゾーアは顔を見合わせ――

まずキラの様子をみよう、と頷き合う。

「ねぇ、キラはどう思う? 私達はこれからどうするべきかしら?」

キラに護衛を頼んでから一週間以上がたつが、キラがこういった時、何故か一番的確な判断をすることをゾーアも感じているようで、私も黙って様子を見守る。

キラは本当に悩むようにしばらく黙った後、静かに喋り出した。

「……コイツは何も、持ってないと思うけど」

小人を引っ掴んだだけで、キラはそう断言したものの。

「とりあえず、コイツを殺すのが一番だと思う」

そう言って無表情に、ぎらりと剣を抜いた。

「ちょっと待って、キラ。このコは別に何も持っていないんでしょう?」

「ああ」

「それならどうして、その結論になるのよ。ちゃんと説明してもらえない?」

「……」

キラの言うことは大概、途中経過がすっ飛ばされる。それは大体においては素だが、今回は意識してのことらしい。

「それは……聞かない方がいい」

そうなると私達は、ここでキラの言うことをきくべきかどうか――果たして、キラを信じて良いのだろうか?

「もう……本当、言葉足らずなんだから」

ゾーアは何やら、不満げではあるものの、そこで頷いていた。

「でも。キラがそう言うならそうしましょう」

急ににっこり、不敵に笑う。その笑顔に小人は、頼みの綱を失ったかのように青ざめた。

「一度、小人さんというのも、食してみても面白いかもしれないわね」

「お、およ……!?」

「了解――……よっと」

何故かいつもの長剣をしまい、小回りのきく短剣をキラが取り出す。

「正直最近……全然殺せてなかったからな。久しぶりに、楽しませてもらうことにする」

淡々とそんなことを言い、声すら出なくなった小人に短剣を突きつけた。

「――」

「意外に丈夫そうだし、嬲り殺しかな……」

バンダナに半分隠された目でにやりとする、たまに見る悪どい顔のキラがそこにいる。

「ちゃんと食べ頃サイズにしてね、キラ」

「お――よ――……!」

「ああ……勿論……」

そしてゆっくりと、小人に向けてその短剣を、ノコギリのようにキラがひこうとした所で――

「待つのらー!! それは痛過ぎなのらー! そんな殺し方はあんまりなのらー!!」

短剣を突きつけられた小人とはまた別の、懐中時計をぶら下げた小人が、私達の後方から観念して現れたのだった。

「……やっぱり、仲間がいたんだな」

呆れたように息をつきながら、キラはすぐに短剣を下ろして無表情に戻っていた。

「こら、それは私達の大事な物なの。返してもらうからね」

ゾーアが新たな小人から懐中時計を取り戻し、ずっと黙っていた私に笑って手渡す。

「それにしても意外。キラって結構、演技もできるんじゃないの」

「……別に――必要なら」

キラはこれまで、何かを殺す時は、初撃から全く容赦はしていなかった。本当に殺す気があったなら、GOサインが出た時点で、声を出す暇もなく小人は瞬殺されていただろう。

そうして瞬殺してしまえば、小人の仲間も止めに出ようがないが、嬲り殺すぞとあえてゆっくりじらしたのは、要するに脅迫なわけで。それに気付いたゾーアも調子を合わせたのだろう。

ゾーアが二匹の小人を並べ、その前に座った。

「貴方達はいつもこうして、暗闇を利用して旅人から物を盗んでいるの?」

まるでお母さんのような顔で尋ねている。身長差からも無理のない光景だ。

「ごめんなさいおよ……これが生活の糧およ」

「のら達はとても弱小種族のら……他に何も生活の術がないのら」

「あのね? それでも何かを見つけないと、こんなやり方をしていれば、いつかは本当に、誰かもっと怖い旅人さんに殺されてしまうわ」

「キラも十分、怖いと思うのだがにょろ」

確かにあのまま仲間が出てこなかった場合、キラは本当に、言ったことをそのまま実行した気がする。演技なのか本気なのかわからないのが、彼の一番怖い所だ。

「今回だけは慈悲をもって、食べないでいてあげるから。これに懲りたら、もうなるべく悪さはしないのよ!」

いつの間に食べる気が、本命になっていたのか……ゾーアは本当に気分と欲望に正直だと思う。

震え上がりながら頷く二匹に、ゾーアは後の道だけ大まかに尋ね、笑って解放してやったのだった。

「見たかにょろ! シヴァちゃん、オイラは潔白だったにょろ!」

にょろにょろと、私の首に巻きついてくる奴。

さすがに慣れたが、この抜け殻蛇はこうして、しょっちゅう私の肩に居座っている。キラやゾーアの肩にもたまに停まっているが、大体定位置は何故か私だ。

「でもシヴァちゃんの熱混じり鉄拳もくせになりそうだにょろ! 気をつけるにょろ!」

誰が何に気をつけるのか、全く意味がわからなかった。

とにかく、懐中時計は取り戻した。

私達はディレステアに一刻も早く帰るために歩みを再開し、途中でゾーアがトカゲを捕まえる度、食事休憩で小休止するのだった。

+++++

「…………」

抜け殻蛇を叩き投げた時に、僅かだが力を使ったせいだ。

少し疲れが出ていた私のために、今日は早めに野宿することになった。

「ごめんね。それじゃ先に休ませてもらうわ」

ゾーアは、この三人の中では一番体力が無い。普通の人間である上、しかもただの女の子で、それでもめげずに、ディレステアへ帰る旅を彼女は歩き続けている。

「ゆっくり休めよ。俺とシヴァで見張ってるから」

これくらいの旅路は平気そうに見えて、体力が切れたら突然倒れるキラは、あまり自分から休みをとろうとはしない。

「この旅の要はアディちゃんの体力にょろ。人間のペースに合わせて今後も進むにょろ」

「そうだな。シヴァと俺なら多少疲れても、多分何とかなると思う」

私は多分、このメンバーでは今の所は、一番体力は安定している。

ただしそれは壁以外で何も力を使わず、食事をきちんと取っているという条件においてだ。だからどれだけゲテモノでも、いつも私はひたすら飲み込む。

「……」

ふう、とキラは、ゾーアが眠りに落ちてすぐ、珍しく黒いバンダナを外し……旅人用のケープまで脱いで一息ついていた。

「むにゃ……オマエ、そうすると少しは危険人物ぽくなくなるなにょろ」

「シヴァは、たまにはそれ、脱がないのか?」

ゾーアの隣でうとうとモードに入りつつある抜け殻蛇を、キラは無視する。

何だか年齢相応の少年ぽくなったキラが、私の方を向いて、珍しくゾレン語で話し出した。

「嫌なことあっても、叫ぶこともないなんて。シヴァは本当に、大変だな」

髪の毛一本出さない覆面をずっと被る私に、母国語でいつもより砕けたキラ。多分、私がゾレン語を、多少なら理解できることはわかっているようだった。

「アディもシヴァも……偉いよな。生き抜くためにはゲテモノだって食べるし。自分達の役目を知ってて……必死に果たそうとしてる」

キラはただ、それだけが言いたかったというかのような、穏やかな笑顔。結局今日もそのまま、何も食べずにいるつもりなのだろう……。

キラは、私達と出会う前から、しばらく食べ物や飲み物をとれなくなっているらしい。

ゾーア曰く、キラはきっと、本来は虫を殺すのも嫌そうな少年なのに、色んな事情で人の命を奪ってしまった――だからそうして、無意識に自分を痛めつけるようなことをしているのだと、ゾーアは解釈していた。

「シヴァも早く休めよ。疲れた顔してるしさ」

それは、確かに……こうして穏やかな顔をする彼を見ると、頷きそうになってしまう。

そのくせキラは、私達の護衛として平気で、いくらでもきっと人を殺せる。その危うさを、私達は把握していないといけないだろう。

――ディレステアに帰れさえしたら……もう、これ以上はキラに無理はさせたくないわ。

ゾーアは、キラのことを本気で心配しながらも、私達の帰国という目的のためなら、徹底的にキラを利用する気でもいる。そんな複雑な心を制御できる彼女に、私はつくづく、王女としてもかなわない気がした。

「…………」

キラは、私が必死に自分の役目を果たそうとしていると言った。

自分の役目……――幼少の頃から私に力の使い方を教えてくれた、産婆の魔女の言葉を思い出す。

――ディレステアの今後のために、人間である王女の替え玉を立てましょう。

化け物の国ゾレンと戦争を続ける、人間の国ディレステアには、和平を模索する悲願と、化け物を嫌う反乱勢力が存在している。

――貴女様のお力が知られれば、本格的に国が割れる恐れがあります。そんな隙を決して、ゾレンは見逃しはしないでしょう。

だから、ゾレンと和平が成立するか、反乱勢力を抑えることができるまでは。王女アヴィスは決して、化け物であってはならないのだと。

――貴女様のそのお力で、替え玉の王女を全力で守るのです。それが、未来の貴女様を守る一番の方法です。

そして魔女は、私の替え玉を用意した……。

私の化け物部分である謎の翼。目には見えない羽を、生まれた時に切り落とした魔女は、それを人間に埋め込むことで替え玉を造ったらしい。

けれど、一人目は完全に私に模すことができずに、そのまま死んでしまったという。

二人目は成功して、幼少の私にそっくりなそのコは数年王女をしてくれたが、子供でもあるし、あまり難しいことはさせられなかった。

そしてある日、王女を狙う刺客のために命を落とし、結局只の影武者にしてしまった。

どう考えても、自分自身のことなのだから――私がどんな化け物でも、それでも王家に生まれた以上は、王女として自分が頑張るしかない。そう思い、私はそれ以上、替え玉を用意してもらう気はなかった。

今から思えば、王女として国を守るため、自らの化け物の力も明かして、化け物を拒否する国の者にも、化け物とはどんな者か自ら示すことも良かったのかもしれない。

ところが、そんな所に現れたのが、三人目のアディ……戦災孤児のゾーアだった。

――アヴィス様。私の愛娘をご紹介します。

魔女が用意した王女の替え玉は、全て元々、魔女が自身の後継ぎとして育てていた、血は繋がらない大切な娘ばかりだった。

ゾーアもその一人で、何の力もない人間でありながら、魔女はゾーアを気に入っていた。魔女の力自体は受け継げなくても、魔女の力を受ける器としては適性が強かったようだ。

そしてそれ以上に……――

――アヴィちゃん、こんにちは! あたしね、ゾーアっていうの!

戦災孤児でも、産婆である魔女から実の娘のように可愛がられて育ったゾーアは、とても明るくまっすぐな性格だった。

――あたし、王女様になりたいの! お母様はそれができて、そうしたらアヴィちゃんにもいいことがあるって言ってたの!

そんなことを、たった五歳の――事の重大性をわかりようもない女の子がはっきりと望んだ。

同じように幼かった私は、まず面食らってしまう。

――あたし、王女様になれるように、ちゃんと頑張る! アヴィちゃんがみんなから好きになってもらえるように、頑張るから!

その頃から既に、ゾーアは頭が良かったのだと思う。だからこそ魔女のお気に入りで、王女の替え玉候補としては虎の子でもあった。

そして。もう替え玉なんて作らせない……これ以上の犠牲は出したくなかったその時の私は、正直凄く、頭に来ていた。

王女になりたいだなんて、夢見がちとしか思えない。幼い私がそれなりに感じていた現実を、私ははっきり伝えた。

もう既に二人も、私の替え玉が死んでいること。王女はずっと命を狙われること。そして何より――王女は、自分のためには生きられないこと。

化け物では困るとか、国のためにとかが一番大事で、私の真情などどうでもいいことなのだ、と。

私はそれが、当たり前だと思っていた。

そうでなければ――私のために死んだ替え玉達も、浮かばれないはずだ。

そんなことを、ひたすら語ってきかせた私に、ゾーアはずっと真剣に耳を傾け……最後まで話を聴き終わった後に、じんわりと、両目に涙を浮かべていた。

――アヴィちゃん……。

それ見たことか、と私は強く思っていた。

王女になりたいなんて、女子供らしいバカな夢はこれ以上は見させない。その夢の裏にある現実を思い知らせなければいけない。

そんなつもりでゾーアをつっぱねた私に……ゾーアはその後、ぼろぼろと泣き出していた。

――ね、アヴィちゃん……王女様ってそんなに、つらいことなの……?

そうしてゾーアは、泣きじゃくりながら……どうしてなのか、私の両手を掴み、辛そうに――そして大事そうに、握り締めていた。

――アヴィちゃんは、そんなにつらいこと……一人でがんばらないといけないの?

……その時ゾーアは、そう言って。

王女の現実を知った衝撃より、自身の夢の瓦解よりも、ただ、アヴィス・ディレステアという一人の王女の、辛さを思って涙していた。

――……それは……私は……。

魔女は黙って、呆然としていた私も見守る。

道を選ぶのは、自分ではなく私達だと……だから私に、わざわざゾーアを直接会わせた彼女は、本当はゾーアを替え玉にしたくなかったのかもしれない。

――あのね、アヴィちゃん……。

夢と現実の差を知った幼い娘は、それでも娘なりの、夢と現実をどちらも得るための決意を探し始める。

――そんなに大変なら、二人で王女様しよう! 一人じゃ無理だよ、そんなにつらいこと……でも二人なら、きっとできるよ!

そんなことを言って、私のために涙していたゾーア。

私の頭には自然に、魔女からのあの言葉が浮かんできていた。

――貴女様のそのお力で、替え玉の王女を全力で守るのです。それが未来の貴女様を守る、一番の方法です。

思えば私は、その時から既に、ゾーアにはかなわないし、そんなゾーアを守りたいと望んでいた。

それが何よりも、ディレステアの王女という存在を、最も良きものにできる気がして……私自身が王女であることを放棄したのだ。

「アディもシヴァも……偉いよな」

穏やかに――そして哀しそうにも見える顔で、キラが笑ってそんなことを言う。

本当にいったい、何処まで私達のことを、実際は気が付いているのだろうか。

「シヴァも早く休めよ。疲れた顔してるしさ」

……自分の方が余程、疲れ切っているくせに。

どうしてなのか最近の私は、そんなモヤモヤが、キラには浮かんできてしまい……一度、思い切りはたき倒してやりたい。そんな密かな衝動を、実は抑える日々なのだった。

まぁでも。それは多分、ゾーアが何処かでやってくれることだろう。

私より余程王女らしい娘……私はただ、これからもずっと、私自身と私の故国と、そして私のために泣いてくれた娘のために。王女を守って生きていくこと、それが一番大切なのだから。

だから私は――

それが本当に必要ならば、キラのようにヒトも殺して……魔物にだって、ならないといけない。

そして、目の前の少年の力が必要ならば。少年が良いという限りは、利用させてもらうだけ。

それがゾーアと二人で決めた、王女という私達の誓いの元、重ねていく業。

私は王女だ。だから王女を放棄して久しい。

彼はまだ…………そんな私の嘘には、触れずに…………――

Czero Cry/R. 閑話 -了-

❖白猫と紫白の青女❖

それは数千年前も前の伝説。人間の国「ディアルス」が、砦の国「ディレステア」だった頃のお話。

「ディレステア」が凍土「ディレス」になる十五年前に、その喋る白猫は、後の初代ディレス王の元に現れていた。

「……私の依り代を壊したのは、アナタ?」

初代ディレス王になるはずの黒髪の青年は、奇怪な白猫にぴくりともしない。細々と栄養剤を繋がれた体で、色褪せた布団の寝台で眠り続けている。

それもそのはず、青年はその意識――魂をかつて壊された者だった。目覚めることは絶望的とされながら、青年を保護した人間の王妃の厚意だけで生かされている化け物なのだ。

白猫は音をたてずに寝台に飛び乗ると、金彩を持つ空色と紅い孔の眼で青年の枕元に立った。

「……心は残ってる。でもどうして、ここにも『私』がいないの?」

白猫の飼い主である月の青女――北の聖地に引きこもる神属性の研究者は、この青年こそが、ある人間の女を殺した化け物だと白猫に教えた。

白猫はその人間になるはずだった。人間の自我を消さないために、白猫の方が合わせるつもりで女の心の片隅に住まわせてもらった。

それなのに気が付けば人間は死に、神属性の彼女は白猫の「力」に戻っていた。白猫が人間になりたかった目的、恋い焦がれた蒼い獣も消えて。

「『私』の命を奪ったのはアナタでしょう? 『私』もあのヒトも……何処に行っちゃったの?」

北の聖地に魔道修行に来る度に、白猫を可愛がってくれた蒼い獣。白猫の器となれる適性を持った人間の女は、その蒼い獣に愛された。だから白猫が彼女と一つになれば、全ては解決だと思っていたのに。

女を殺した青年は、その罪の報いで昏睡が続く。「心眼」を持つ白猫は事情聴取のため、青年の心に介入してでも叩き起こすと決める。

もしもここで白猫が青年を起こさなければ、後の凍土「ディレス」はもっと違う国になっていただろう。「ディレス」が「炎と風の国ディアルス」になれたかも怪しい。

しかし気ままな白猫はそんなことを露知らない。まして己が、その「ディアルス」で戸籍をもらう化け物に生まれることを、この邂逅の時には知る由もない。

-please turn over-

――夜の子供

紫白:紫色と白色

青女:霜・雪を降らす女神、霜の別名

Czero Cry/A. -angere- 後日談

+++++

月の青女が黄泉で拾った白猫に「青夜」と名前をつけた時、「力」を色付きでも視られる「心眼」の白猫は、あまり納得いかなかった。

「確かに私は、神々でも『夜』の系譜だけど。私の白は青炎の氷でも虹白の光でもない無色なのに、どうして『青夜』なの?」

「お前、本当に煩くなったな。前はにゃーにゃーだけで平和だったのに」

白猫は人語を喋る。しかしこれは人間になろうとある義賊の女に憑き、そして置き去りにされた後から身についたものだ。

黒髪の人間だった義賊の女は、白猫が憑くことで灰色の髪になった。しかし女も白猫も自我を失うことはなく、それだけ相性の良い器だった。女がただの人間で、あっさり死んでしまうことさえなければ。

気が付けば一人ぼっちに戻った白猫は、わけがわからず淋しさのあまり、とにかく北の聖地に戻って飼い主に会いにいった。

「ねぇ、あのヒトは何処に行ったの? 『私』はどうなったの? 私はどうして一人で取り残されちゃったの?」

北の聖地の主である月の青女は、泣きじゃくる白猫を抱っこしてあやしつつ、弟子である蒼い獣については厳しい現実を伝えていた。

「アイツは双子に取り込まれたときく。その想い女のことはよく知らんが、私の記憶が確かなら黒の竜珠の適合者のはずだ。女の霊魂から青夜だけを弾いたとすれば、おそらくその『黒』だろうな」

「何で? 私も同じ『夜』の系譜なのに?」

そもそも義賊の女と白猫の相性が良いのは、その「黒」にどちらも親和性が高かったからだ。義賊の女は黒い竜珠という宝から力を借りて、人間でありながら化け物のように戦う義賊だった。

「女は十中八九、竜珠の内か、女を殺した竜人の内に命を囚われたんだろう。お前はたとえ『夜』でも白過ぎたな。竜の口には合わなかったと見える」

白猫は本来「無色の白」で、何色にも染まれるので猫竜を目指していた。人間の女が死んだら死んだで、共に転生できれば良かったものを、何かが白猫を拒絶したとしか考えられない。

「どうする? 一度黄泉――竜の墓場に戻って女を探しに行くか? しかし次にいつ、墓場から出て来れるかの保証はないがな」

「行く。いなければ何年かかっても、次は殺した竜人の所に行く。『私』と一緒にあのヒトを待つんだから……あのヒトもきっと、取り込んだ双子のヒトとまた生まれてくるよね?」

「神」という白猫や月の青女にとって、この現世は出たり入ったりする遊び場に過ぎない。その時々で「力」が途切れたり、依り代とした体を失ったりすれば記憶が初期化される。白猫に白猫としての記憶しかないのもそのせいだろう。

一つになっていた人間の女の、共生した記憶を白猫は維持できなかった。今後も何処まで今の心でいられるかは運次第としか言えない。

無愛想でも白猫を心配する月の青女が、二度目の別離を悲しんでいるのはわかっていた。それでも白猫はあの蒼い獣に愛されるヒトになりたい。

北の聖地に帰ってほどなく、聖地から繋がる黄泉に白猫は還った。白猫の「心眼」を以てすれば、縁無き猫でも「竜の墓場」を探すのは可能と目論見があってのことだ。

死んだ人間の女も竜ではなかった。そのためか竜の墓場を視つけても、義賊の女を見つけることはできなかった。「竜珠に囚われている」と月の青女が言っていたが、その竜珠とて竜の墓場から繋がっているはずで、白猫は捜索を諦めなかった。何もない黄泉も白猫にとっては、彩とりどりの「力」が眠る命の宝庫なのだから。

怖いのは、人間の女から白猫を引き剥がした何かが、白猫の行く手を阻んでいる可能性と。その正体が全くわからず、そして、「力」なき人間の女を単体で視つけるのは、「力」しか視えない白猫には途方もなく難しい課題であることだった。

つい先日までは「自分」だったのだから、何とかなると白猫は思っていた。蒼い獣もその双子も、竜の因子を持つ者達はいつかこの墓場に還ってくるだろう。だから白猫がここにいるのは間違いではない。普通、ヒトは死んだ後の行先などわからないものだが、白猫の眼はその意味で特別仕様なのだ。

しかし「力なき人の霊」はどうなるのだろう。「力」でしかなかった白猫は初めて、人間という無力の存在の恐怖を知ることになる。

「『私』は死んだら……どうなっちゃうの……?」

もしかしたらもう二度と、あの義賊の女に巡り会えないのだろうか。仮に何処かで会ったとしても、白猫は彼女をわかるだろうか。

人間も厳密には属する五行の構成の偏りという性質があるが、それは「力」ほどの特異性がなく、霊的に僅かな差異に過ぎない。霊感はありふれた特殊感覚だが、その違いを視分ける細やかさの点では心眼よりも鋭い。

「人間は……死んだら、それっきりなの……?」

神性の持ち主として白猫は、わかっているようでまるでわかっていなかった。命あるものは有限であることの意味を。

白猫も何度か記憶を初期化され、その度新しい自分になってきた。今はそれが一番直近の「青夜」であるだけで、「力」そのものは変わっていない。

この先もまた違う名前をもらい、今の心を忘れる日が来るだろう。それでも「心眼」を持つ白猫は、己が心の望む蒼い獣を忘れることだけはない。忘れないよう自身の心に介入してある。それが反則と言われようと、そう生まれた「力」はそう在るだけのことだ。

「だって……私だけ置いてかれるなんて、思ってなかったから……」

こんなことなら人間の女の自我を多少いじってでも、何かの「力」を目印として付加しておくべきだった。それができる「心眼」を持っているのに、白猫は人間の女を変えたくなかった。

人間の女がずっと借りていた「竜の力」は憶えている。でもそれは女自身ではない。ならば必死にその「竜の力」を探す意味はあるのだろうか。

それでも探すしかなかった。何処までも薄明るくて一面灰色の竜の墓場は、まるで白猫まで灰色に染めるような絶望の荒野に視えた。

長くさまよっていた。もしも黄泉に揺らぎが起こり、人間世界への出口が開くなら、捜索はそれで一度打ち切りだと思っていた。

ヒトが死した後、もしくは生まれる前に現れる黄泉は、「力」ごとに分かれた混沌の一画と言っていい。「竜の墓場」は「竜の力」を持つ者達が、形をとって生まれるか自然に戻って混沌に還る場所になる。

だからその小さな少年を視つけた時には、これで捜索の日々が終わるのだと白猫はすぐにわかった。

何度も探した「黒」の「力」――混沌の夜の麓に、その銀色の髪の少年はある日突然、一人で座っていた。

「アナタ……これから生まれる竜の子供ね?」

「……」

少年の「力」はあまり強くない。それでも混沌に還る死者のようなあやふやさではなく、これから生まれるはずの「雨竜」と視える色がある。

「アナタが生まれる時に黄泉が開く。私も一緒に外に出たいの、いい?」

「……」

そこで少年は、応える代わりに不意にずいっと、白猫を捕まえて抱いた。

「――え?」

思わぬ反応に白猫は戸惑う。しかし何故か、その拙い腕の力に何処となく覚えがある気がした。

少年はぬいぐるみを抱きしめるように、白猫をそのまま離さなかった。

「……ごめんなさい……」

白猫がこれまで何度も探した混沌の夜空……黒の竜珠に繋がるはずの水面。ずっとその淵にいた少年こそ、人間の女が黒に呑み込まれる時、引き離された白猫に託された夜の子供だと白猫は知らない。その真実は人間の女が持っていってしまった。

少年はそれから外の世界に生まれ出で、この少年としての意識を失うまでは白猫のことを識っていた。白猫が必死に人間の女を探していることも、天性の強過ぎる共感の力で悟っている少年だった。

白猫がそうして独りで世界に残された理由。白猫にはまだ現世でやるべきことがあるのだと、この時少年が知っていたのかはさだかではない。

少年と共に黄泉から出た白猫は、少年が何処に生まれたかはまではわからないが、とにかく外に出ることができた。

そうなると今度は、白猫の当初の目的である竜人、義賊の女を殺した張本人に会いにいくまでだった。

「私の依り代を壊したのは……アナタ?」

会ってみればその竜人は廃人も同然で、白猫がとてもがっかりしたのは言うまでもない。義賊の女の実弟である竜人は硬く目と心を閉ざしている。これでは弟を探し続けた義賊の女があまりに浮かばれない。

たとえ己を殺した弟であっても、あの人間の女なら助けたがっただろう。心が残っているのに体を使えない廃人の状態は忍びない。

その魂の欠片はまだ残っているから、新たな我を作る助けを少しだけすればいい。そうして白猫は竜人の青年を起こし、その青年はやがて、後の世で凍土「ディレス」の初代王となる。

こうしてその世で、竜の血をひく少年が何処かで生まれた傍らで、眠り続けた竜人の青年も目を覚ますことになった。その周囲にも人間の女の痕跡を視つけられなかった白猫は、すごすごと北の聖地に戻ることになる。

「大体ね、あなたが月の青女っていうのもおかしいの。どう視てもあなたは紫の月なのに、何で青で通してるの?」

「お前が『青夜』なのと大差はないよ。青が実際、紫も白も緑も含んで広過ぎるんだろ」

白猫が戻り、明らかに安堵したような月の青女は、毎日そうしたぼやきを零す白猫によく付き合ってくれた。無色の白が柔軟さなら、「紫」とはそうして月のように他者の光を映す、聖なる赤と自然の青を相持つ「力」が帯びる色だ。

白猫が再会を待っている蒼い獣は、それを取り込んだ双子が辛くも存命で、人間の女も視つからない以上、白猫が会える者は現状他に誰もいない。仕方なく北の聖地で時間を潰している間に、怪奇蛇男が助けを求めて送られてきて、そこから沢山の抜け殻の「力」を分離してやるなどしていた。

そうして何度か「心眼」で現世に介入を行い、その多くが白猫の遠い未来に関わる「力」になるのは、果たして偶然だったのだろうか。

色というものは、「力」においては重要なのだが、厳密ではない。白猫の眼は色と形とイメージと、全てを併せて目前の者の「心」を単語に換える。

それで言えば、月の青女がそう呼ばれるのはわかる。氷という自然物の扱いに長けた青白い引きこもりは、本来紫白の竜だが傍目にはわかりにくい。

「あなたはいつまで、人間の世界にいるの? このままずっと、紫竜であることは隠していくの?」

「明かす理由もメリットも別にないからな。ずっと育ててる、月の応竜が完成すれば、力を渡して私はヒトになる。もう常世に還る気はない」

それは白猫には初耳だった。書き物をする月の青女の膝でのんびり話していたのに、思わず尻尾を振って爪を出してしまう。

「じゃあ……あなたも、いなくなっちゃうの?」

「何だ、そんな顔をするな。お前の飼い主は責任持って見つけてやるから」

「そういう問題じゃないもの! どうして? ヒトになるって、それは記憶だけの話じゃなくて、何もないゼロに戻ることなの?」

「まあそのつもりだな。どうせ己が『意味』を持つ以上、遅かれ早かれ流転の何処かで、同じ『力』を引き寄せるだろうが……せっかくお前がここにいるんだ。お前にしかできないこと――『力』を手放す爽快な体験を、私にもさせてほしい」

どうやら白猫は月の青女を、いつか自身で葬らなければいけないらしい。

いやだいやだ、と猫語で鳴き喚いた。どうしてみんな、白猫を置いていってしまうのだろう。それでも雌猫は神性も本能も母性が強いもので、白猫は昔から大事な身内の頼みを断れない。

月の青女は白猫について、「空のように白い奴だから、青」と言った。それが「青夜」と名付けた理由らしい。「夜」は素因を持っただけで、今の白猫は「黒」の力を持っていない。夜が明ける直前の青、光が見え始めた頃の白い空。それは「心眼」以外彩を持たない白猫に、最大の賛辞かもしれない。

月の青女が言ったように、「力」の器となれるものには、それぞれ固有の「意味」がある。それは「力」を宿す本質――「心」からいくつも派生し変化し得るものだ。「心」を視る白猫には「意味」などいく通りも作れるため、「意味」だけでヒト探しをするのは難しい。

その時々で最も力の因として目立つ、表層の「意味」だけを視るのに特化したのは神眼だ。その眼は「力」の秩序を守る者が持ち、黄泉より遠い「炎獄」の管理者に関わらなければならない。それはさすがに面倒な白猫は、月の青女をタダで手放す気はなかった。

「それじゃあ一つだけ……あなたに目印をつけさせて。私、どれだけ長い時がたっても、絶対みんなを視つけ出すから」

月の青女はその後、自らを「オレ」と言う珍しい女性、「力を制御するのに特化した人格」を併せ持つことになる。その目印が見事、白猫との再会につながる。青女の名のためか、青い雷雲の元に生まれることになるのは遥かに先だ。

白猫が「青夜」の名を憶えていられたのは、いつの時代までだっただろう。月の青女がヒトになる時、白猫は独りで黄泉に戻る。そのまま長い時を経て、探し続けた人間の女に近い魔物に出会い、成り行きで「夜」の力、「黒」の一部を受け取り白黒猫になる。

「……バステト? 私はそんな名前なんだ?」

黄泉に居続ける「力」の猫は、その「力」がヒトの世界へ喚ばれても、心そのものはずっと黄泉にあった。自身の「力」の適合者から外の情報は送られてくるが、基本的に自我は適合者のものを維持し、「適合者を守る」猫的な母性以外に大きく干渉はしない。それが外の世界の適合者自身には、「臆病」「お人好し」などの心性で表れていることも気にしなかった。

だからぴんと来ていなかった今生の名に、白黒猫が慣れることができる前に。

全てを呑み込む黒い狼という、常夜の混沌の沼――それこそを本質とした適合者は、オマケである白黒猫をまたも置いていってしまった。

「夜」に親和性があった故に、黒い狼と白黒猫の両方に適合した女は、霊獣族という化け物で、遠い日の人間の女と同じ者かはわからなかった。そもそも変わってしまった白黒猫は、昔のことをもう憶えていない。ただ、白黒猫を「力」としてその身に置いてくれる適合者を、二度と失いたくない想いだけが酷く強かった。

蒼い獣と月の青女、そして自身であった人間の女。それらを探す「青夜」の願いは、己が手で魔物と化させた紅い眼に隠してあることを、白黒猫は知らない。

Czero Cry/A. 後日談 -了-

❖赤い魚・補話❖

少年の母は、その山里のことを、「残り者のたまり場」と呼んでいた。

わけあって、故国「ゾレン」から逃げたゾレン人達の隠れ里。実際に死刑宣告までされていたのは、彼らを逃す手助けをした母だけで、彼らは母に恩があるものの、同時に母への追手――ひいては自分達がゾレンに目をつけられることを、何処かで恐れていた。

「それで……おめぇはどうするんだ、キラ」

「…………」

亡くなった母の、密かな葬送。ゾレンの追手に惨殺された母の後片付けは、密告者への驚きと侮蔑に加えて、自分達が無事だった安堵という、大人の空気で満ちていたのは言うまでもない。

狙われたのは母、エア・レインと……ゾレンを裏切ったある有名な男の息子で、エアが匿っていた銀色の髪で青い目の少年、ユオンだった。

「ユオンは行方不明だと? 全く……あの、ライザの息子がいたせいで、俺達もびくびく暮らさなきゃならんかったのに」

里で疎まれていたお尋ね者の二人。そんなことは少年も知っていた。

しかしそれが招いた現実は、あまりに過酷で……少年が不在の間に、家中を血まみれにして母は殺されてしまった。

少年が家に帰った時には、そこには地獄の光景が広がっていた。

里のリーダー的存在だった男は唯一、母の葬送に嫌々協力してくれた。

密告した同郷者を手にかけた少年を、男も既に、厄介者を見る目で疎んじていた。

「ゾレンに密告したタトルの奴は、おめぇが落とし前をつけてくれたが……」

男の視線は無理もないと、誰より少年自身が知っている。

密告者は母などの命と引換えに、里にいる他の者の放免をゾレンの追手と取引していた。

性根は悪くない相手だと知っていた。きっと相手なりの事情はあったのだろう。

――オマエ……何で生きてるんだ、キラ!?

それだけがおそらく、余分だった。

次の瞬間には少年は、少年の死をも期すその密告者を――

――…………あアアああアアアアア!!!

ただ、再び密告されないために。身を守るために、地獄から生まれた激情のままに殺した。

母の骨壺を抱いて黙し続ける少年に、困った男は少年の関係者を呼び出していた。

密告者の葬列をぶち壊しかねない、とその赤い髪の娘は軟禁されていた。ようやく解放された娘に、押し黙ったままの少年が押し付けられる。

「……キラ。……あたしの家で、今日は休んで」

娘はそれだけ言って、地獄となった家に戻れない少年を引っ張り、近所の自宅へ泣き腫らした顔で戻っていった。

+++++

つい昨日に殺された旧い友は、赤い人魚の娘にその山里のことを「残り者のたまり場」と言った。

その里には幼い頃に、故国から逃げたゾレン人が集められているという。本来はあくまで一時的な隠れ場に過ぎなかったが、その人間の女性のように行く当ての無い者や、取るべき道を見出せず何処にも行けなかった残留者の巣窟なのだそうだ。

「ふーん。それでこんなに、ビクビクした空気なのね」

初めて訪れた娘も違和感は禁じえなかった。水を汲んだ桶を抱えながら茂みを抜けると、怯えているように小さな隠れ里の入り口があった。

体に密着する鎖帷子のおかげで、とげとげとした草木は苦にならない。忍装束とは山歩きに便利で娘は気に入っている。

手を繋いで隣を歩く肩までの銀色の髪の女性は、白い目隠しの下で口元を綻ばせ、ふふ、と笑っていた。

「ロートは相変わらずはっきり言うわね。しかも結論まで一っ跳びで」

「何それ。あたしが何も考えてないみたいじゃない」

「逆でしょ? 途中経過をすっ飛ばすほど沢山考えてるわよね、いつも」

娘が見つけ出したばかりの山里。ほとんど何の前情報もないまま、ただこの死刑とされたはずの女性が生きていることだけを最近知った。

その後、遠い居住地から様々な伝手を辿り、ここを探し当てた。それはひとえに友情故だ。

逃亡者の里の澱んだ空気に、ありのままを口にしただけ。説明した女性の言葉の意を汲み取ったつもりで、その誠実さこそ良い、と女性は昔から言ってくれた。

ただ娘はいつも、色々考えているわりには言葉を選ばないため、率直過ぎる言動はよく揉め事の元となっている。

旧友の女性はそして、娘が早速起こしてきた揉め事をわかっているように、楽しげに口の端を上げながら尋ねる。

「結局、キラ達には会えた? キラの顔はクランにそっくりだし、ユオンの気配の強さはこの辺りの化け物では随一だから、探せばすぐわかるかと思ったけど」

女性と合流する前、娘はまず女性の連れ合いと共にここに来た。彼らに二人の時間を過ごしてほしかったので、代わりにその子供達を探してくる、と言って森に入った。

「会えたけど、最悪。化け物は近付くな、って言われたわ」

経緯を全て省略し、むっとしてそれだけを話すと、あららと微笑む女性は何があったか大体察したらしい。

人間である血の濃い実の息子と、旧い仲間から預かっている化け物の少年を探しにいった娘は、化け物の少年を先に見つけるだろうこと。少年の警戒心の強さ、娘の無遠慮さを考えれば、おのずとわかったようだった

「ごめんね。それ、凄くユオンらしいわ。でもユオンとロートは、相性が良さそうだけど」

「ええ!? やだ、あたしはキラみたいな人間がいいの!」

「そう? 別にキラさえ良ければいつでもあげるけど、キラが相手じゃ、ロートはその内に窮屈になるわよ。二人とも我が強いもの」

元々、色恋話が好きなことで気が合った女二人は、そのまま娘の知られざる真意へと話を進めていく。

女性の推測した通り、娘がまず初めに見つけたのは、強い気を持つわりには何処かあやふやな気配を持つ不思議な化け物の少年だった。

しかしそれは、娘側にはとても凄惨な初対面でもあった。

――……あああ……! 何それ、そんなのってアリ……!?

少年を見つける直前に、娘は見たことのない動物に出会っていた。

娘の本来の姿は、赤い髪と尾を持つ人魚だ。海の化生である娘は、あまり本格的な山に登ったことがない。だから山に住む生物は初めて見るものが多く、物珍しくてついつい見とれてしまった。

そしてある大きな獣、獰猛そうだが見た目はコロコロして愛嬌もある動物を、特に気に入って目を奪われていた。

――あれ、飼うことってできるのかしら……? 馬みたいに乗るのは、さすがに無理そう? 何て鳴くのかしら、ムーとかモーとか? それなら名前はムーちゃんかしら……。

大きな茂みの中から眺めながら、間近にあった探し相手の気配も忘れて、楽しい想像を無表情のまま巡らせていた。

その前に突然、銀色の髪で青い目の少年が木から飛び降りてきた。見つめていた動物の脊髄に精確に剣を突き立てて、止める間もなく、一瞬の間にその動きを永遠に封じてしまった。

唖然。としかできなかった娘の視線の先では、少年が冷淡な顔付きで獣の解体を始める。袖の無い黒衣に飛び散る返り血も構わず、皮を剥ぎ、四肢をてきぱきと落とし、内臓を掴み出していく。

その光景は、鳥獣を食す習慣の無い人魚の娘には刺激が強過ぎた。

腰を抜かして座り込み、探し相手の前に出られなかった。少年も集中してその獲物を切り刻み、近くの茂みに娘がいることには気が付いていないようだった。

――もう、これだから化け物は、血なまぐさくてイヤ……!

娘とて化け物のはしくれ、それも由緒ある「純血」に近い妖たる生き物だ。

しかし妖は、魔と堕ちやすい化生でもある。血や精気といった上質な栄養源を好むようになる我が身の可能性を、平穏に過ごしたい娘はとても恐れていた。

――だから近付きたくないのに……やだ、これ以上見させないでよ……!

静かな深い森の中で、血の匂いを容赦なく撒き散らす少年。

しかもつい先刻まで、空想の中で愛でていた獣を目前でバラバラにされる。

そんな光景からは目を逸らせば良いものを、何故か凝視してしまう。そうした娘に、後に少年に言われた「化け物は近付くな」という言葉は、色々な面で不本意だった。

「もう何の躊躇いもなしのアイツも、化け物のくせに。人間の猟師でもないくせに」

文句を言うようにその顛末を伝えると、女性は苦笑ったようだった。

「まぁねぇ。ユオンは食べないしね、実際。だから淡々とできるのかもしれないけど……」

その血から目を離せなかったのが、娘の妖としての本能故なのか。

それともその少年の……少年自身は口にすることも必要もない生物を、冷たい青の目で捌く姿が少女に何かを訴えかけたのか。

「エア達のためってわかるけど……何か、よくわからない、あのコ」

そう憮然と呟いた自身の声を、女性が亡くなった今、何故か思い出した娘だった。

+++++

もうここには自分はいられない。

人間の女性の息子たる少年は、成すがままに母の旧友の掘建小屋に強引に連れてこられた。寝床として木製の長椅子に座らされた後、最初に出てきた声はそれだけだった。

「……そうよね。もうお互い嫌いでしょ、キラもみんなも」

赤い髪の娘が呼ぶ名前。銀色の髪で赤い目の少年が常に身に着ける黒いバンダナを、骨壺と共に抱きしめる少年は、ある呪いに口元を引き結んだ。

……ああ。やはりこの相手にも、自分の目は赤く映っている。

「キラが元々好かれてたから、タトルのことも不問になったけど……あたしだってこんな、裏切り者の里にはいたくないから」

全く娘の言う通りだった。

一人残ったのが赤い目の少年でなく、疎まれていた青い目の少年なら、村中総出で排斥された可能性もある。

「……ユオンは、何処に行っちゃったのかしら」

だから青い目の少年は逃げ出した。それが一番、事が丸く収まる筋書だろう。

それでも純粋に心配そうな娘は、母が殺された昨日から一睡もせずに飲まず食わずの少年に、即席の薬膳粥を持ってくると、長椅子の上にそっと置いた。

「そんな体力じゃ、ろくに歩けもしないでしょ。それと……エアの骨は、あたしに渡して」

「…………」

「第五峠なら、無縁仏も埋葬してくれる墓地がある。エアは、あたしの里帰りのついでに、自分はそこに埋めてほしいと言ってた」

元々娘は、母の死に目に会うために訪ねてきたリアリストだ。思ったよりも随分早まった事態だが、その後のことこそが重要であると、失意に落ちながらそれは気を張っているようだった。

黙って骨壺を渡すと、引き換えに娘は、薬膳粥を掬った小さな匙を持たせてきた。

「食べて、キラ。人間は食べないと死んじゃうわ」

「……」

……そうだった。そうしないと不自然だ、と少年は匙の柄を強く握る。

――オマエのことは、オレが隠してやるから。

それはただ一つ、彼が残した最後の願いだった。

だから少年は彼になり、彼がとるだろう行動をとり、生き抜かなければならない。

たとえそれが真っ赤な嘘でも、本当にするほどの強い思い、それこそが「呪い」だ。

その赤い呪いを受けて、全く気の進まない食事を、とにかく一口少年は含む。

小匙一杯の僅かな命の素。しかしそれは容赦なく、少年の内の「死」と反発を起こした。

――ヒトを殺せば、相手の痛みでオマエも死ぬぞ。

「っづ――……」

カタンと匙を取り落とした。両手で口を塞いで苦しげに体を折る。

前に立つ娘が器を置いて息を飲んだ。蒼白になった少年は、突然存在の主張を強く始めた心臓の鼓動に悶える。

「ぁ――……っ、ぇッ……ア、は……っ――……!」

つい昨夜、己が手に蹂躙された真性の命。赤い赤いその味――「死」を覚えた体は、生き物に戻ろうとする臓腑の動きを拒絶する。まるで熔銑を呑んだように深い胸の奥が灼かれ出していく。

堪え切れず少年は水切り場に飛びつき、口から手を放して木の縁にしがみつくと同時に、激しい嘔吐を始めた。

「キラ……!」

故障した五感を持つ少年が覚えている、その「命」の味は――

一面の血溜まりと斬られる肉の痛み。殺される、消えていく恐怖。

化け物は簡単には死なない。即死させるには冷静に命脈を絶たねばならない。

けれど考える余裕はなかった。ただ許せなくて許せなくて許せなくて――

……同じ里で暮らしていた仲間だった。

話したことも、力を合わせたこともある者の命乞いが、途中、聞こえた。

頷くことはできなかった。泣き叫ぶ声に尚更、少年は全てを拒絶し、弱小な化け物を一方的に破壊する。

今、少年の前に積もる吐瀉物のような赤黒い命が、その時も飛び散っていた。

「キラ……キラ――……」

両手だけを支えに俯き、真っ赤な命を吐き捨て、視界の暗くなった少年の後ろで。

涙を押し殺して震え声で呼ぶ娘が、少年の背をさすろうとした時だった。

「……――さわるな……!」

「――きゃっっ!」

振り返り際に手を払い、よろけた少年は膝をついて敷物の上に崩れ落ちた。

「もう俺に関わるな、俺に何も良くなんかするな……!」

「……キラ?」

止まない嘔吐きで胸に爪を突き立てる。きっと娘が、普段の無愛想が嘘のような涙目で見つめてくるせいだ。

絶対に許せない。それだけを刻まれた少年の臓腑から、不意に真髄が零れ落ちた。

「俺の――……せい、なんだ……――……」

……オマエだけでも助かってくれ、と。犠牲になった誰かは消えていった。

それで密告者を、少年の命を守るために消すしかなかった。

母が里で疎まれたのも、決定打となったのは少年を育てていたことだ。

だから少年は……ただ、許せなかった。

+++++

旧友である女性の子供達――どちらも銀色の髪で赤い目と青い目の少年が、どれだけ母を大切に思っているか、初対面以前に娘はわかっていた。

元々体が弱く、その上両眼を焼かれた人間の女性が、そうでなくては山奥で一人で暮らせるわけがない。

今まで娘は、懇意になった人間の元を転々としてきた。大事な友人である女性が生きていると知って、残り少ないだろう時間をなるべく共に過ごすために遠い地にやってきた。

けれどそれは、女性の子供達からは拒否されるかもしれない、と来る前から早くも考えていた。

――人間の男の子って特に、母親を独占したいって言うし……。

どうすれば子供達に同居を受け入れてもらえるだろう。まだ女性と再会もしない内からそこまで悩み、そして出した結論が、いっそ嫁になればいい。だった。

――そうよね。エアとクランの子供なら絶対いいコで、しかも素敵な人間のはず!

勿論、拒絶された場合もきちんと考えていた。その時は初めから母親を奪う宣言をしつつ、強引に住み込んでしまう開き直りの覚悟を。

結局は目当てだった女性自身のとりなしで、近くの空き小屋に住み始めた娘だった。

女性は娘が来てから程無く、その唯一の望みを娘に託していた。

「お願い、ロート。私が死んだら、貴女がクランを支えてあげてほしいの」

「――えええ?」

不躾な話に驚く娘に、女性はお茶を飲みながら和やかに先を続ける。

「クランは、ああ見えてそのまま孤高なヒトなの。私や貴女みたいにズケズケ踏み込むタイプじゃなきゃまず懐に入れないし、年を食う度に頑固になってて、私が先に死ぬことは覚悟してるくせに、全然知り合いが増えないの。もう昔の仲間しか入る余地はなさそう」

「でも、それってエア……友達じゃなくて、女としてってこと?」

確かに女性が亡くなった後は、次の懇意な人間が見つかるまで、女性の思い出を温めながら化け物の男を娘は手伝う気でいた。

それでも娘が好きなのは、何故かはわからないが、あくまで人間だった。だから化け物の男を伴侶として支えろと言われると、互いの寿命の長さ等を考えても、正直乗り気にはなれなかった。

「クランとロートがいいならそれが一番だけど、そうじゃないわ。家族として……キラとユオンと、三人でそばにいてあげて」

そこで女性がふっと、とても儚げに笑った青白い顔を、娘は今も忘れられない。

「私がいなければ、あの子達もクランと暮らせる。キラはゾレンも行ってみたいようだし、クランの所からなら何処でも行けるわ。それにユオンも、父親に会わせてあげられるし」

「……何よ、それ。自分のせいで、みんなが不幸みたいな言い方」

「そうなの。みんなから幸せを貰い過ぎて、もう胸焼けしてるくらいよ、私」

……時折、人間というものは、痛々しい言葉をとても綺麗な笑顔で紡ぐ。この女性はそれが特に顕著で、こんな顔を見る時は少しでも傍にいたいと思った。

恋仲となった男の人間と共にいた時間の方が長い娘だが、思わず女性の手を握った根本はそんな衝動だった。

今思えば、その女性の儚さは……銀色の髪で青い目の少年もよく似ていた気がした。

女性の望みは結局、叶わなかった。

無残なその死に傷付き、精神的にボロボロになってしまった赤い目の少年は、行方不明となった青い目の少年を探す旅に一人で出てしまった。

娘は女性の遺骨を遺言通り海辺の町に埋葬すると、気落ちした自身もしばらく療養していた。その後、勤め先の国の都合で大幅な引っ越しをしていた化け物の男を必死に探し出し、最終的に押しかけ弟子の扱いで男の傍に住むことになった。

「……自力で人間になれるようになったら、海に帰ればいい。それまでは面倒みてやる」

人魚の娘を人間に化けさせる魔法をかけてくれたのは、そもそもこの男だ。

息子である赤い目の少年も傍にいず、勤務地である人間の国を守る役割を孤高に果たし続ける男。娘はただ辛く、無遠慮にズケズケと言い返すしかない。

「何言ってるの。あたしはキラをもらうんだから、キラが帰るまではここにいるの」

きっといつか、赤い目の少年は、父である男の元に帰るはずだ。それを口にすると、男は何故かいつも悲しそうに微笑む。

同時に手は強く握り締められ、静かに血が滲みそうな姿を見ると、娘はますます決意を新たにするのだ。

「……そうだな。俺はもう、舅だったな」

……それは難しいだろう、と、本当はどちらも、形は違えどわかっていた。

女性の死は少年に、致命的と言える深い傷を刻んだ。

男の元に来る気があれば、女性が死んですぐに少年はそうしただろう……だから今、少年がいないことが、その答だろうと。

「……あーあ。あの後、あたしがキラを引っ張ってクランの所に行ければ良かったのに」

女性の葬送の後、少年を引き止める余裕がなかった後悔を、娘は時折こうしてぼやく。

「あたしにできたのなんて、せいぜい無理に薬とか飲ませたくらいだし……」

「――薬?」

仕事場の本を整理しながら呟く娘に、男は端整な目を丸くして尋ね返した。

「クランが昔くれた気つけ薬。魔物になりそうなキモチが襲ってきた時、飲むといいって」

「あれを……キラに飲ませたのか?」

何故かそこで、男は手にしていた飲み物の器を揺らして中身を零しかけた。

「だってキラ、かなり取り乱してたんだもの。でもその後は、ちょっとは落ち着いたの」

娘は娘で、無理やり色々飲ませた経緯を思い出し、無意識に目を逸らして言う。

「…………」

その赤い魚の様子を見て、元々物静かで敏い男は、付き合いの長い娘に何があったか察したらしい。和んだように微笑んでいたが、明後日の方向を向いた娘は気付く由もない。

「……ありがとう、ロート」

娘の舅であるらしい男は、同じ赤い髪の化け物の頭を、初めてくしゃっと撫でたのだった。

Czero Cry/R.前日譚 補話 -了-

終

ヒトの生とは、闘いであるらしい。

赤い魚の前で銀色の髪の少年は、無言で黒いバンダナをきつく締め直す。

「……行っちゃうの? キラ」

「……」

赤い魚にとって、人間とはすぐにいなくなるものだった。

広い世界を見て長い時を生きる化け物には、何度も繰り返す出会いと別れ。

だから魚は、去りゆこうとする荒んだ少年を止めない。

狭い長椅子で寄り添い、娘と少年はその短い夜を越えた。

それは、少年が里を去る寸前の最後の温かな時間だった。

――……ごめんなさい。

背中をさする手の一つですら振り払った少年に、それはあまりに無謀な浸蝕で。

――何で……あんたが謝るんだ。

少年は震えるように大きな息をゆっくりとつき、初めて娘の目を見ながら尋ねた。

娘は少年に強引に含ませた丸薬を、自分もカポ、と放り込む。

娘自身気持ちが沈んだ中で、少年の吐血にあてられたのか、魔物となりそうな焦燥に久しぶりに襲われたせいだった。

――……何だか変な感じ。バンダナをしてないせいか、キラらしくない。

その違和感――少年達の赤い呪いの真実を、娘が最後まで知ることはない。

そんな少年はもういないことを、伝えないと少年がこの夜に決めたために。

少年がその先、赤い髪の娘の心を知ることはなかった。

娘はそれまで何度となく、キラという少年に付き纏い、いつも笑って一蹴されていた。

「お前、オレよりユオンの気を惹きたいんだろ? でもアイツ、強く言わないとわかんねーぜ」

聡明な少年は、飛躍しがちな少女が遠回しな行動をとることも多いと、何処かで気が付いていた。

誰かといる時は笑顔でも、いつも何処か、物憂げな空気をまとった青い目の少年。

自分で食べもしない動物を、一心不乱に解体する血の色が必ず脳裏で入り混じる。

――貴方……どこ、いったの……?

よくわからないから不思議だっただけだ、と娘は自身に言い聞かせる。

その上何処かに行ってしまったなら、娘にはもう何も関係ないはずで――

――あんただけでも――平穏に生きろ。

自らに刻む「死」を残したまま、赤まみれの運命との邂逅に向かった少年を、娘も永遠に知ることはない。

雑種化け物譚❖小話集. -赤い魚-

ここまで読んで下さりありがとうございました。

この話は星空文庫にUP済みの、Cry/シリーズ千族化け物譚・千族宝界録の過去話のC零シリーズ短編集でした。

今後星空文庫で雑種化け物譚❖R中後編を2/24に掲載すれば、元祖Cry/シリーズC零は全て完了となりますが、2/29にもC零オマケの長編「CR」掲載を予定しています。2/29にCRを掲載したら雑種化け物譚❖A中後篇とR前編は非公開とします。

初稿:『赤い魚』2015.8.31//『黒い鳥』2014.5//『白猫と紫白の青女』2020.10.2

※星空文庫でのC零期間限定公開作品が公開終了している場合、下記にもC零全編を掲載しています

ノベラボ▼『雑種化け物譚❖A』:https://www.novelabo.com/books/6331/chapters

ノベラボ▼『雑種化け物譚』:https://www.novelabo.com/books/6333/chapters

ノベラボ▼『雑種化け物譚❖R』:https://www.novelabo.com/books/6334/chapters