霞ゆく夢の続きを(1)

プロローグ

あなたはこの現実の世界に、夢の中で書きしるした物語を届けることができるだろうか。あるいは夢の中で書きしるした物語が、徐々に現実に変わっていくのに気づくことができるだろうか。

人生という綱渡り。独りぼっちの綱渡り。僅かでも道を誤れば転落する。命綱もなければ下にネットもはられていない。男は渡りはじめたばかりだった。あるのは短い過去と長い未来。途上、ときおり立ちどまって考えることがある。僕は出発から到着へと向かっていると思っているが、実は到着から出発に向かっているのではないかと。

男は両親を若くして亡くし、天涯孤独の身寄りのない若者だった。このためだろう、自分がこの世からいなくなった後の虚無を人一倍恐れた。小説を書きはじめた動機もそれだ。自分が生きた証を残したかった。自分の死後もこの世界に足跡を残しておきたかった。やがて僕だけがいない世の中が訪れても、物語の中に生きるもう一人の僕がいる。僕が死んでも、もう一人の僕は小説の登場人物として永遠に存在し続ける。

時が流れ、すべてが忘却の彼方に消え去ってしまっても、この世のどこかに、例えば田舎の古本屋の隅っこに、収集癖のある変わり者の書棚の奥に、あるいは孤独死した老人の遺品の中に、僕の小説がホコリをかぶっている。そしてたまたま、なにかの偶然で誰かが小説を手にとり読み始めたとしたら、死んでいた僕が再び息を吹き返すのだ。

かくして男は小説家になるべく、少なからずの出版社の新人賞に応募した。ペンネームもいろいろ変え、作品も長くしたり短くしたり、手を替え品を替えいろいろ試行錯誤してみたつもりである。しかしそれも所詮、小手先の悪あがき。フォントをゴシック体から明朝体に変えて結果が違ってくるものなら、誰だってそうする。にわか仕込みが通用するほど生易しい世界ではない。それでもこの男、飽くことなくボールペンを万年筆に変えてみたり、作品の配送業者を変えてみたりと無駄な悪あがきをやめない。こうなるともう、縁起担ぎというか、風水占いの世界である。

福引器を回して何度ガラガラポンしようが、出てくるのはハズレ玉ばかりだ。それでもいつかは当たり玉が‥‥‥‥と性懲りもなく書けども書けども、一次選考すら通過できない。それが現実というものだ。こんなのをカラ回りと呼ぶのだろう。乗り越えるべき壁はまだ先に幾つも控えているというのに、すべて最初の壁で撃退だ。こういうときは誰でも落ち込む。素人の書く小説など、欲しいカプセルがまず出てこないガチャポンに等しい。あくまで選ぶのは向こう側、こちらはそれに従うだけ。親ガチャならぬ、文学新人賞ガチャである。

考えちゃ駄目だ、考えるほどに思考に実体のない妄想が入り込み、深みにはまっていく。いつまでも夜が明けないなら、待っていないで自ら蝋燭に火を灯せ。暗い洞穴から抜け出すためには、まず動き出さないといけない。ともかく行動しなきゃあ。にっちもさっちも行かないのなら、無理矢理にでも行かせるまでだ‥‥‥‥

業を煮やした男は起死回生をねらって、何でもいいから行動にうつすことにした。だがこの「何でもいい」があまりにもお粗末すぎたのである。

行動を起こすと決意した男は、初っぱなから迷走する。アナログ人間でパソコンを持たなかった男の応募作品は、全て手書きだった。金と時間が勿体ないとばかりに作品のコピーはとらず、控えなし。おまけに下書きも、新聞チラシの裏やノートの切れ端にミミズの這ったような字でちょこちょこ書きなぐっていただけで、とうに散逸している。原本を送ってしまった今となっては、もはや作品を辿るよすがは手元に何もない。

仕方がないので、机やゴミ箱をひっくり返し、見つかった下書きの一部とまだ辛うじて残っている記憶を頼りに継ぎはぎしながら、なんとか手に入れた中古パソコンに作品らしきものを数点打ち込んだ。そしてあろうことか、プリントアウトしてそれを原稿に印刷機を回してやろうと企んだのである。

大学の顔見知りが卒業後県の公務員になり、ちょうど小学校に事務職員として配属されていた。連絡を取り飲み屋街で奢った上で、頭を下げて頼み込むと、翌日未明にこっそり印刷室のリソグラフを使わせやると言う。「ほんとに大丈夫か?」と何度も確認したが、「校長も教頭も教育バカで備品や消耗品の管理能力はゼロだ、安心しな」とタダ酒の勢いで大笑いしていた。

作品ごとに100部刷った。それでも相当の枚数である。運がいいことに印刷機は型式が新しく、パソコンから直接出入力できる優れモノだった。おかげで大幅に時間を短縮でき、教職員が出勤してくる前に余裕をもって完了させることができた。

一秒でも早く退散したいところだったが、大学の同期に足止めを食らった。印刷機の性能がなんやかんや、教育委員会に備品予算を要求したときの気苦労がどうのこうの、下らないことを得意顔でベラベラと話しだしたのである。───あんたのポケットマネーで印刷機を買ったわけじゃないだろう。市民の血税だろう。人の褌で相撲を取るなよ。自画自賛はたくさんだ。長ったらしい自慢話のおかげで見つかったらどうすんだ! (`-´)モウ!

学校を抜け出すとき、出勤してきた校長らしき人物と廊下ですれ違った。「お早うございます」と挨拶すると、「また印刷機が故障しましたか。なんせ学校は印刷物が多くて、年がら年中フル稼働です。壊れるのも無理はないですな。今日は朝早くからお呼び立てしてすみません。児童が登校する前にバタバタとプリント教材を刷る悠長な教師がおりましてねえ。授業ができないと一大事ですので」などと申し訳なさそうにしていた。作業着姿でメーカーのダンボール箱を運んでいたので、出入り業者と勘違いしたようだ。ダンボール箱には不具合部品ではなく、刷り終わった小説の紙の束が入っていた。 (・_・; ドキドキ…

やっぱり備品の保守管理なんぞには無関心で、ノータッチだったか。呑気なもんだ。それにしてもよくバレなかったな、と今さらながらに思う。さすが税金から給料をもらっている奴らの、コスト意識や危機管理力は大したもんだ。

さて、刷った100部で何をしたかというと、すでにお気づきの通り、自分で製本しはじめたのである。つまりお手製の小説本を一作品につき100冊作ったということだ。もうこの時点で周りは見えなくなっている。出版社が本を作ってくれないのなら、自分で作ればいいじゃないか ─── 古くて恐縮だが、岡本太郎の「グラスの底に顔があってもいいじゃないか」程度の安易なノリである。岡本太郎には悪いが、子供でも思いつきそうな発想だ。本は丸三日かかりきりでやっと仕上げた。

台車に本を今にも崩れそうなほど積み上げ、翌朝さっそく駅へと向かった。この男、駅の出入り口近くの適当な場所に図々しく陣取ると、前を行く人々に手当たり次第、本を配り始めた。聞くところによると、街頭のチラシ配布は新聞折り込みより効果があるそうだ。あわよくば僕の駄作も何かの拍子で化けるかもしれない、と心密かに皮算用する彼であった。

無料で配るわけだから、たちどころに無くなってしまうだろうと男は予想していた。この前、ポケットティッシュを駅前で要領よく手渡ししていた女の子の姿が、イメージとして頭にあったからである。

ところがどっこい、受け取ってくれない。受け取ってくれる人もいるにはいるが、むしろ少数派だ。タダだから受け取ってくれると思っていたら当てが外れた。

ぼーっと突っ立って、そのまま手をこまねいていたわけではない。いろいろ考えた。ここは通行量が多すぎるからか‥‥‥この場所でなくて信号待ちしている人に配った方がいいのではないか‥‥‥一歩踏み出し進路をふさいで渡してみたら‥‥‥渡す前に相手を睨むのはどうか、怖がって受け取るのでは。

できる範囲で行動にもうつしてみた。だがやっぱり結果は芳しくない。

‥‥‥‥本はかさばるからポケットティッシュみたいにはいかないのか。それとも「タダほど高いものはない」が日本人の根性にしみ込んでいるのか。50円ぐらいで売ればよかったかな。いやいや叩き売りしたところで「安物買いの銭失い」と思われ、ますます受け取ってもらえないだろう。かえって上から目線で高い値段をつけた方が「こんなにいいものを分けてやってるんだぞ」感が出て売れるんじゃないか。でもそんなこと言ったって今さらおそい、もう何人かにタダで配っちゃってるじゃないか。いっそのこと空き缶を前に置いて、気の向いた人だけ小銭をカンパしてもらうか。でもカンパって、どういう目的のために? 目的がなけりゃ乞食の物乞いじゃないか。確か乞食行為は軽犯罪法違反だったのでは‥‥‥‥

そうアレヤコレヤ考えを巡らしていると、

「おにいちゃん、何してるの?」

おさげ髪の年端もいかない女の子が話しかけてきた。コスモスの花がそよ風に揺れながら、可愛らしくお喋りしているかのようだ。

「売れないと、ご飯が食べていけないの? かわいそう。売れないとホームレスになるの?」

天真爛漫な子だが、幼気な一方でかなり手厳しい。

「よしなさい!」と、母親が女の子の手を引っぱって連れていこうとする。

「ごめんなさい。この子、人見知りしないので」

男は早くも内心、嫌気がさしてきた。タダで配っても受け取ってくれないぐらいだから、出版社が僕の作品を門前払いするのも無理はないなと思った。

「ちょっと君」と、ふいに背後から声がする。

振り向くとJRの制服を着た駅員らしき人が胡散臭げに睨んでいる。強面に一瞬たじろぐ。改札口横のコインロッカーに無理やり収納されていたような、真四角で特大サイズの顔をしていた。

「ここJR施設内なんだよ。君、ちゃんと事前に許可とった? 聞いてないよ、そんなこと。許可とってないだろう。困るんだよなあ、ウチとしても。お客さんの邪魔になっちゃうだろう。見てたけど君、あそこの横断歩道のあたりでも配ってただろう。あれだって厳密に言えば、警察にちゃんと道路使用許可を申請しなきゃいけないんだよ。事と次第によっては、しょっぴかれて罰金だよ。困るんだよなあ、しっかりしてくれないと」

‥‥‥‥そんな堅物を絵に描いたようなこと言うなよ。顔つきどおり四角四面な奴だ。四角四面なら八木節でいっしょに馬鹿になって踊り狂おうじゃないか‥‥‥♪ハアー、ちょいと出ました三角野郎が、四角四面の櫓の上で………

恐れながら音頭取らせて頂いただけじゃないか。ここは、しばし御免をこうむりますぜ。お前だって四角四面の櫓ヅラなら、いちいち目くじら立てずに、少しは融通きかせてくれたらどうだ。😥チェッ(-。 -; )

そんな次第で、冷や水を浴びせかけられたこの男、午前のうちにあえなく敗北宣言させられてしまうこととあいなったのである。踏んだり蹴ったりだ。苦肉の策も哀れ水泡に帰してしまった。正直に言うと、これがうまくいけば、頭を下げて書店の軒先にでも自分の本を置いてもらおうなどと目論んでいたのである。いま思えば噴飯ものだ。

(1)

銀の筒が顔に食い込んできた。オペラグラスの砕けた青が頬を冷たく濡らした。飛沫がはじけ、眼前に澱む炎昼の空気に躍った。水道の蛇口から溢れ出て口奥に流れ落ちていく水。喉の枯渇した粘膜をうるおし、熱せられた胃袋の鉄板に打ち当たる冷たい剣。火傷の跡を心の深奥に見るかのように、際限なく水を飲んだ。内臓には底のくりぬかれた樽があった。黒々と失意の海に浮かぶ一人ぼっちの樽が。

水道の水は生ぬるく、混じる涙と区別がつかなかった。水の直線的流れは、空そのものが筒になって落ちてきたかのように見えた。面から線への幾何学的移動。平たく引き伸ばされた大脳が、閉まりゆくドアの隙間から覗かれたように棒状にすぼまっていく。

額から一条つたわる汗が睫毛にひっかかり、眼を擦った。汗とも涙とも区別がつかない。汗を汗だと信じることすら今の僕には難しい。水道の水を止めた。蛇口は直射日光と濡れた指の感触で生温かい。

どういう訳か一瞬、蛇口のぬらつく質感にニワトリの首をひねる手ざわりを想い起こしてしまい、胸が苦しくなる。ニワトリの目にはニワトリのあの世が見えるのだろうか。あるはずのない記憶が、どうしてここにある。今までそんな体験をしたことはおろか、そういう現場に居合わせたこともない。よりによって何でこんな時に、こんな嫌な想念が今見てきたかのようにわざわざ脳裏をよぎるんだ。神様の手違いで、前世のある時点の記憶が間違って今ここに甦ってしまったとでも言うのか。

炎天下の公園は静寂につつまれていた。日差し照り返すアスファルトとコンクリートの砂漠上に、血を吐きながら目まぐるしく動き回る都会。その活気の中に、ただ一点この公園だけが死んでいる。時の余白。ひっそりとプールの底にたゆたうペンダントのように、夏の喧騒から取り残されている。

本をパラパラめくると、一枚だけ日射しで眩い白紙のページがある。砂場に置き忘れた小さな麦わら帽子。都会にぽっかり浮かぶエアポケット。台風の目さながらここだけ無風で、ここだけ周囲と異なった空気が沈殿している。広げた地図のほんの小さな空白。巨大な大時計のなかにたった一つ停止した歯車。

それにしても、錆びついた歯車を動かす潤滑油にしてはあまりにもこの水は無味無臭に過ぎる。地図の空白に書き込んだ希望の文字もあっさり流し去るインク消しのような液体。そんな液体が今、すきっ腹を満たしている。都市のなかに死んだこの公園そのままに、心が闇にストンとぬけ落ちていく。

ベンチにはうず高く用紙の束が積み重なっていた。紙の死体。本と呼ぶにはあまりにお粗末な体裁なのだが、紛れもなく本だったのである。パソコンで打ったものを印刷して綴じただけ。表紙には「雪原の赤い傘」とか「砂笛の孤独」とか「忘却の外側の追想」とか何だか訳の分からない題名が四倍角文字で付され、味もそっけもない大恥さらしの装丁である。

けれどもそれは血液だ。命だ。脳細胞をありったけちぎり取り、一字一句、紙に叩きつけた本だ‥‥‥‥濡れた顔のままベンチに近寄り、影が本の山に重なると、髪の毛の先から雫がベンチの鉄板に落ちてすぐ乾いた。ついでに顎の先からも水滴がしたたり、Tシャツと胸の間にすべり込んだ。

さしずめ僕なんか、ベンチの鉄板に落ちてすぐ蒸発するこの水滴と同じ、淀みに浮かぶ泡沫だ。やれ血液だ、命だ、なんぞといくら青臭いことをほざこうが、たかがはかないこの命。ましてやこんな本など、五木寛之の大河の一滴どころか、お天とう様にも顔向けできないただのゴミ屑だ。

(¯―¯٥)イツキヒロユキ ガナンデ デテクンノ?

果たせるかな、程なく尿意をもよおす。終日なにも食べていない体に水を流し込めば、滑り台を下りるようにすぐに尿意に変ずるのも無理もない。本来スポンジに近いはずの内臓が、ホースになっている。

公園内の公衆便所のなかは暗く、異臭が鼻腔の粘膜を刺した。通気孔はどこだ、採光と換気はどうなってる! アンモニアに澱んだ空気が、そのざらついた舌で角膜を舐め、刺激で思わず目をしばたたいていた。手洗いの排水口には泥と木切れ。壁には淫猥な落書きが至る所にマジックで描かれている。天井には四隅に張りめぐらされた蜘蛛の巣。そう言えば、夢占いでは蜘蛛の巣の夢は災いを示すとか。夢でなくとも十分当たっているじゃないか。

小便器は二つあり、片方は尿石でも詰まっているのか、小便が流れず溜まったままになっていた。煙草の吸殻が浮いている。一瞬それが切り落とされた指に見え、思わず後ずさりしてしまった。

放尿していると、出し窓の割れたガラスの間から公園が見渡せた。複数の鳥の影が敷地内を素早く走りぬけている。最近都会でよく見かけるカラスだろうか? 陽光が白々と地面を照らし、なだらかに盛り上がる女体の腹部を形作る。URのタワーマンションの影が長く伸びて、その腹の起伏を白と黒とにくっきり切り分けていた。

その光景に幼い頃よく見た白昼夢のことを思い出す。夢の中で延々と広がる砂漠を歩いていた。ふと振り返ると後方には森があった。とつぜん森から巨大な飛行船が浮き上がり、宙を這うように追いかけて来た。僕は逃げた。必死だ。大きな円い影も砂上を走ってくる。僕は逃げる。だが逃げきれず、やがてその影に飲み込まれ、死んでしまう。

ただそれだけの実に他愛もない夢だった。だが今はなぜかその夢が、自分の運命を象徴している気がしてならない。行く手に待ち受ける悲劇の数々、前途多難な未来。運命が闇の底の糸巻きにまき取られていくような‥‥‥‥自分の影が足許から離れ、運命とともに目のくらむほどの滝壺に吸い込まれていくような‥‥‥‥ふと、そんな不安が襲ってくるのだ。

瞬間、異様な感触が足先から脳天にむかって駆け抜けた。コンニャクでも踏みつけてしまったような、ヌルリと滑り落ちる感触だ。

───何じゃい、こりゃああああああ!!

見れば、実にスニーカーが踝あたりまで、黄褐色の尿に満たされた溝にすべり込んでいるではないか。ぬか床に舌でも突き立てているかのような、常軌を逸した展開に頭がついていかない。

少し間をおいて徐々に憤りがこみ上げ、ついに沸点に達する。先ほどの未来への漠然とした不安などどこへやら、今はもう自分のふがいなさへの激怒が、脳天に短絡するばかりである。(>0<)”ウンモォ~

クソッタレ! 何ガ小説ダ! 才能モ教養モ無イ豚野郎ノクセシテ! 笑ワセルナ! チクショウメ! アンナ作品、全部処分シテクレルワ!

(2)

遠方に林立する高層ビルから、おそらく窓ガラスの反射かなんかだろう、空気を切る一条の光が眼の中に届く。ビル群の奥、彼方に霞む山の稜線を夕陽の水彩絵の具が縁取っている。そろそろ日がかげり始め、巨人の頭を想わせるアドバルーンの影が細長く伸びてきて、今さっき足許に触れたばかりだ。

やがてすべての影が赤みを帯びながら、後方に扇形に広がっていく夕刻。手の甲にあたる葉洩れ日が次第にやわらかく、またそれがつくりだす斑の影が次第に薄く、楕円状に拡散していく夕刻。直射日光にさらされ続け、乾ききったアスファルトの路面から、ようやく熱が逃げだす夕刻。僕はその夕刻の時の流れの狭間で、ベンチに背を丸めたまま、あたかも自分も影であるかにように、あたかも自分が周囲の空気に溶け込んでしまったかのように、静止して夕焼けが頭上から流れ落ちてくるのをじっと待っている。

公園は黄昏時の神秘的なムードに、ちょっとサイズが縮小してしまったかに見える。ベンチにはまだ昼間の余熱が残っている。夜気が迫り幾分涼しくなったせいだろうか、子供がちらほら公園に現れ始めた。子供らはコンクリート製の部屋の釜で蒸された体を冷やすべく、夜の空気に火照った肌さらしに来るというわけだ。

熱せられてフライパンから弾け落ちてくるガキどもめ! お気楽なてめえらと違って、こっちは虫の息の釜中の魚だ。腹が減って死にそうだ。イライラするから、どっかへ行っちまえ。でないとジョーズみたいに脚にかぶりついて食っちまうぞ!

朱色の水彩絵の具でなぞった西の空。点在する影踏み遊びの子供の赤い顔。夕映えに照らされて‥‥いくつもの影が交錯し‥‥黒い鳥となって飛びまわり‥‥影が赤い。影が燃える。視界が熱い。昼と夜との間のわずかな隙間に挟まった赤い紙。その紙の上で跳びはねる小人たち。

ちょこちょこと可愛らしいチビがこちらに近づいてくる。日に焼けて顔がもぎたての柿のようだ。ブランドロゴの入った縦縞の半袖シャツを着てキャップをはすに被った、見るからに腕白坊主だ。はて? コイツなんで近づいてくるんだ、何しに来るつもりなんだ。おい、来るな。あっち行け、あっちへ。チビは心の叫びにもかかわらず目の前までやって来た。ドングリ目を見開いて、僕の顔を珍しそうにのぞきこんでいる。

おいコラ、むこうへ行けったら、僕は動物園の尻の赤い猿じゃないんだぞ! 手で向こうへ行くよう促すが、一向に聞き入れてくれる気配はない。屁の河童だ。仕方ないので口を開く。

「あのね、お兄ちゃんは動物園のお猿さんじゃないんだから、そんなにジロジロ見ないで、むこうに行って遊んできなさい」

チビは僕の言葉などどこ吹く風、ノホホンと構えている。怖めず臆せず、こう言い放った。

「お兄ちゃん、お猿さんじゃないもん。ずーっと公園でダラダラしてるナマケモノだもん。顔も似てるよ」

何だと? いつも樹にぶら下がっているだけの、ものぐさでスローモーなあのナマケモノだと? おまけに似てるだと? どこが不恰好なアイツと似てると言うんだ。いけ好かない糞ガキめ、さっさとどっかへ行っちまえ! 働くのが嫌でなまけてるんじゃないんだぞ。今ちょっと失意落胆してるだけなんだ。小説などという不似合いなことにイカれてたせいだと言われればそうだが、そんなことお前に何の関係があるちゅうんだ。お前に言われなくても、食わなきゃ死んじまうから、明日から職探しするに決まっとるわい。それを、言うに事欠いてナマケモノとは何を言うか!

血が頭天に一気にウナギ登りだ。怒りのアルコール温度計、目盛りの数値が赤丸急上昇である。

「お兄ちゃん、汚い服着た、臭いナマケモノ。オシッコ濡らした靴、乾かしてるドジで間抜けな乞食男。ナマケモノや~い」

子供は鼻をつまみ、こう言い捨てるやいなや、くるりと背を向けて笑いながら逃げていった。激情が電流の速さで体中をかけ巡る。なんという小生意気なガキだろう。親の顔が見てみたいもんだ。‥‥‥‥沸点はとうに超えている。僕は砕け散る真空管のごとく憤激し、ゲンコツを一発お見舞いしてやろうと決意した。

このバチ当たり小僧め、こん畜生! 完全に頭に血が上ったぞ。

(怒(`□´)) コリャー!!

だがその刹那である。ベンチを立ち上がろうとすると、子供の肩越しに、そう、象さんの滑り台のあるあたりから、鋭い視線を感じたのだ。いかにも意地の悪そうな母親だった。割りばしのような細身の体、ペランペランの瓦板の胸、骨の浮き出たこけた頬、つり上がった眉毛、落ちくぼんだ地盤沈下の眼孔、眼鏡のなかの眼には嫌悪と怒りと憎しみの炎が燃えている。怒髪天を衝く形相だ。たちまちにして意気阻喪である。電流がショートしてブレーカーが落ちた。プッツン状態だ。

まずい、僕を誘拐犯や変質者と勘違いしている。気安く親の顔が見たいなどと思うもんじゃない。危ういところだった。向こうも怒り心頭に発している。チビの頭を殴ろうものなら、はり手を食らわされるどころの騒ぎではなかった。やれやれだ‥‥‥‥。

母親の縛りつくような針の眼光をさりげなくかわし、空を見上げると、それは赤いビロードに覆われていて、もはや世界は不思議な赤いボールのなかに閉じ込められていた。夕陽が錦の織物となって高層公団住宅のコンクリートの壁にかぶさっている。

夕焼けを背に、カラスが焚き火で吹き上げられる火の粉のように宙を舞っていた。カアカアと人をくった鳴き声をあげながら、頭上を我が物顔で旋回し、赤い空に黒い輪を描くカラス。お前らまで小馬鹿にしてんのか!

ここの自治会の古紙分別収集は確か翌朝のはずだ。マンモス公団住宅だから、黙って置いても誰が置いたか分かりゃあしない。もしかするとベンチに積まれた我が著作の山も、焼却炉の炎の中に灰として舞う末路を辿ることになるかもしれない。せめて再生資源工場でキューブ状に圧縮されて、やがてトイレットペーパーにでもリサイクルされる運命であってくれればなぁ。

───褪せる夢 本といっしょに 焼却炉

おい、本たちよ、紙でできた僕の死体たちよ。お前たちは僕の分身だ。トイレットペーパーでも他人様の役に立つんだから、立派な輪廻転生だ。なあ、そのほうが本でいるよりよっぽど紙冥利に尽きるよね。

今となっては、作品に費やした徒労の日々を悔やむより、やっと重荷から解放されたという奇妙な安堵感が勝っている。死体は葬りさらねばならない。誰にも評価されないのなら、そんなのマスターベーションだ。何作書いてもいっしょだよ。何から何まで闇に消え去ってしまえ。どうせ馬鹿は死ななきゃ治らないんだから。

───死んだ人 見果てぬ夢と 火葬場へ

天空から垂れた赤いカーテンが地上にかぶさってくる。その茜色のカンバスをバックに、樹の枝が細長い腕を伸ばしている。枝に引っかかっている片方の靴。まるでこちらに腹をみせて吊り下げられている蛙のような僕の靴。まだ乾くのには時間がかかりそうだ。靴がなければ歩いてここを立ち去れない。完全に乾ききるまで、紙でできた自分の死体の山を前にしたまま、無様にもこのベンチを立ち上がることすらできないんだよなぁ。

僕は足許に落ちている白っぽい病葉を拾い上げ、小説を配る前まではついぞ考えてもみなかった将来への不安を、再びそのミイラ化した繊維のなかに見てとるのであった。

電線にとまった一羽のカラスが、そんな男の哀れな姿を見下している。そしてそのカラスのずっと向こう、遠く公団住宅最上階の一室からある女もまた、その男の動きをじっと見つめていた。

はてさて、あなたって誰?

(3)

真昼なのに真夜中のように暗い部屋。いや、部屋と言うよりは片隅と言った方が正確かも知れない。窓がどこにも見当たらないということだけでも、もはや部屋と呼ぶにはふさわしくない。金属的な臭気。住みかとしてはあまりに高すぎる傾いだ天井、そこに張った蜘蛛の巣と一面の赤茶けた錆。もうだいぶ慣れたが、臭気はこの錆のせいかもしれない。ライ病を患うが如くただれた天井は、そのままトタン板の内壁とつながっている。トタンの壁はその波の形に沿って、亜鉛メッキのツルツルとした光沢を水のように床まで流している。

左手にうず高く積み上がっているのは型落ちした電化製品の山だ。高性能の新製品がモデルチェンジしてどんどん出てくるので売れ残ってしまったのか、それとも旧モデルの中古品をどこからか二束三文で譲り受けたのか。いずれにしてもダンピングしてもなかなか売れない見切り品の山には違いない。一見スクラップにも見えるが、古いだけでまだ十分使えそうだ。とは言ってみたものの、これらが僕の所有物だということではない。ここは倉庫なのである。それも老朽化して損傷はげしい、廃墟と化した倉庫だ。

この倉庫の持ち主は、街の電気店の経営者だ。かつてはかなり商売繁盛していて、街の目抜き通りに結構なビル店舗を構え、広い売り場に電気製品を並べていた。だがその後、お得意さんの老齢化や、家電量販店の進出によるエンドユーザー離れで販売不振が続いた。不景気の余波を受けて規模縮小に次ぐ規模縮小。今ではこの倉庫の近くに薄商いのちっぽけな店を出している有り様だ。最近ではコロナのせいで顧客が来店するのをめったに見たことがない。

実をいうと、この電気店が華やかなりし頃、僕は非正規のアルバイト従業員として雇われていた。だが経費削減のあおりを食らってリストラされてしまったのだ。凝ってもいないのに肩叩きされたんではたまらない。店主に「明日から生活していけない、貯金も蓄えもゼロだ。部屋代も払えないので住むところもなくなる」と有ること無いこと並べ立てて泣きついた。向こうにも雇い止めを言い渡した負い目がある。そう邪険にもできないから、急場しのぎに店の倉庫に住んでその間職探ししろ、という話に落ち着いたのである。

ところがどっこい、取り敢えずの仮住まいだったはずのものが、そのままズルズルと居座りつづけた結果、現在に至ってしまったというわけなのだ。必要最低限のものだけで暮らすミニマリストが、今ではすっかり板についてしまった。文句を言われたら盗人猛々しく占有権を主張するつもりだ。店主は法律に明るそうでもないし、億劫だから裁判をおこすようなことはしまい。当初は倉庫を売却して追い出すつもりだったらしいが、こんなオンボロでは買い手がつかない。役に立たないボロ倉庫の片隅に人を住まわせたところで何の損にもならないだろう。たまに中を掃除してやってるから、ウィンウィンの関係だ。

高温多湿の夏の間は、積み上がった電気製品の隙間から這い出して来る鼠やゴキブリにずいぶん神経を擦り減らしたものだ。家電の墓場から黒い帽子の小人の亡霊がウジャウジャと現れて、総攻撃を食らっているかのようだった。

夏が霞んで遠ざかり、いよいよ秋となれば、シーツの白い大地をせせこましく奔走する小さな影どもも、常夏の夢の中に取り残される。やがて雪の傘が空から舞い降りてくる頃には、完全にその姿を消し去っているに違いない。この陰陰滅滅とした気分も少しは和らいでくれるだろう。

この頃よくこんなことを眠る前に想像する。夏、蒸し箱のなかでドロリとした濃縮の汗を噴き出していた犬畜生さながらの僕。そんな僕が、真冬には冷凍庫と化したこの倉庫で、哀れで醜い餓死体として発見される。紫色に変色した死体は、ひと形の海綿が凍りついているかのように硬直している。

死体は外に運び出され、衆目にさらされる。亡骸をを見て、顔をしかめる者もいれば笑ってる者もいる。当り前だが泣いてる人は一人もいない。霊となった僕は宙に浮かんで、その光景を見下ろしている。少しも悲しくない。愉快なぐらいだ。メランコリックな恋愛映画の抱擁シーンを見ているような、妙な胸の高まりがある。そういった不可思議な場面を心に描きながら、いつしか眠りに落ちている。

表から何やらサンダルが地面をこする音が近づいてきた。音は短い周期で反復し、しだいに大きく耳に絡んでくる。サンダルの摩擦音が、なんだか背中を目の粗いタワシでだんだん強く擦り上げられていくような切迫感をかきたてる。ペタペタと足のサイズが履物と合っていない、あの特徴的な歩き方。店長だ。あの唐変木のおでましである。

いそうろう三杯目にはそっと出し。御多分に洩れず、僕も木の枝に擬態するナナフシさながら、倉庫にひっそり身を隠し続けていた。巷とも没交渉。まるで空襲を恐れて防空壕に避難している心持ちだ。しばらくやって来なかったので、諦めたものとばかり思っていたのだが、やっぱり来たか。また「立ち退け、さもなくば使用料ぐらい払え!」ってか? もう耳タコだ、勘弁してくれよ。

「おい、学生! お前、いつまでここに居座るつもりか。とつぜん首にしたのは悪かったと思ってる。だから、この不景気で在庫の流れが滞っている時に、この倉庫の一画を提供してやってるわけじゃねえか。けど常識ちゅうもんがあるだろう。家賃払えとは言わない。けど自分が使った光熱水費ぐらい幾らか出せ。メーターが一緒なんだよ、メーターが。もち、お前の使う分なんて高が知れている。だけどなあ、こっちは誠意を見せてもらいたいんだよ。アンタ全然大学行ってないようだが、まだあの大学の学生なんだろう。知ってるぞ、まだ籍があるってこと。いったい何年大学にいるんだ、天然記念物か。あの大学ちゅうたらワシらの税金でなりたっとるんじゃないのか。なら、ワシらに大学へ行かしてもらっとるようなもんだ。甘ったれるのもいいかげんにしろ! ワシが親だったら張り倒してやるところだ」

倉庫の重々しい引き戸が横すべりする音がした。息を飲む。瞬間、隙間から入り込む日光の細い路。白昼の光の筒がカミソリの条を刻みながら僕の足首まで届く。難癖つけにおいでなすったな。

「おい、学生!」

怒号が暗い金属の箱のなかに反響する。やれやれ、またあの無限大の記号もどきの悪態を延々と聞かされるのか。これはたまらんな。心の鍵盤が倉庫の屋根をつきぬけて、青空に不吉な不協和音を響かせる。

「おい、学生! 聞こえてんのか。どこに隠れてる。巣ごもりしてんのは分かってるんだ、出てきやがれ。やれやれ、こんな日本晴れの気持ちのいい日、せっかくくつろいでたところに、お前と隠れん坊とはな。いちいちお前の周囲で起こることは、気に食わんことばかりだ」

「隠れてなんかいませんよ。目が慣れてきたら分かりますって。ここです、ここです」

「なんだ、すぐ近くにいたのか。俺も目がわるくなったなあ、年はとりたくないぞ、まったく癪に障る」

店長は憤懣やるかたない表情のまま、スマホの画面を僕の鼻の傍まで近づけた。

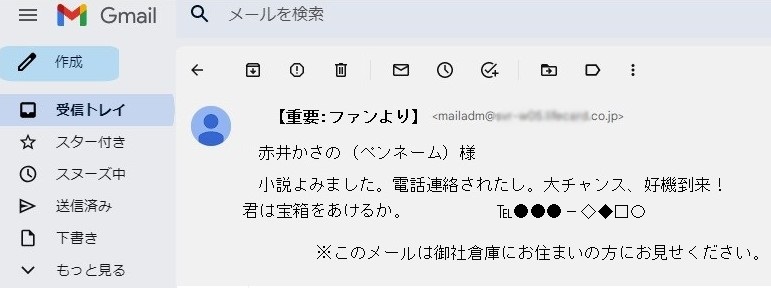

「なんで店のアドレスにお前の知り合いのメールが入ってるんだ、馬鹿チン野郎が。お前、何なんだ。小説家ごっこでもしてるのか。ホラ見て見ろ、ホラ」

メール? はて、誰からだろうか。友達なんていないし。

「字が小さくて読みにくいですね」

「スマホ、ちょいと横にしてみろ」

「あ、画面が自動的に回転して字が大きくなった。すごくないですか、これ」

「何そんなことに感心してんだ。タブレット端末とかスマホとか、今の商品はみんなそうなるぞ」

見れば確かに僕宛のメールだ。

なんだ、こりゃ。馬鹿にしてるのか。どいつもこいつもバカ、バカとコケにしやがって。まあ、利口ではないので、しょうがないが。

「あの、ちょっとこのスマホ使わしてもらえませんか」

「ああ、いいけどよ。お前、いい若いもんが携帯ぐらい持ってなくてどうすんだ。買えよ、うちで買え。金は天下の回りものだ。ケチケチと出し惜しみすんなよ。まけてやっから。もう迷惑かけんな。そいからスマホ、すぐ返しに来いよ。このウツケモンが」

‥‥‥‥うつけ者なんてもう死語じゃないのか、時代劇の見過ぎだぞ。くそジジイめ、携帯買えってか。金がありゃ、言われなくても買ってるよ。どうせバッタもん、つかませるくせして。あこぎな商魂が見え見えだ。それにしても誰がこんなメールを送ってきた? 件名は「ファンより」となっている。なにがファンだ、芸能人じゃないんだぞ。よもやどっかの出版関係の人じゃないだろうな。まさかそんなことないよな。送った作品を次から次へと一次で落としまくる出版社が、何でわざわざコンタクト取ろうとしてくるんだ。それに出版社のインテリどもがこんなチャラけた、おふざけメールを送るわけない。

とは言ってみたものの、こっちとら、崖っぷちに立つ社会のはみ出し者だ。これ以上沈みようのない人生のどん底にいる。失うものはもう何もない。人生、行き当たりばったりでいいじゃないか。世の中の底辺に這いつくばって生きている僕にこの先、次があるかどうかも分からない。たぶん詐欺だろうが、面白そうだから、掛けてみるか。ちょっと待てよ。スマホからどうやって電話するんだ?

「電話してみようと思うんですが、これ、どうやって電話するんですか?」

「オイオイ、本気かよ。からかってるのか。冗談だろ? 裏方とはいえ、よくそんな伝統工芸品男が、恥ずかしげもなく電器屋に勤めていたな」

「固定電話しか今まで使ったことないんです」

「ないって言ったって、お前‥‥‥‥もう~信じられねえ! ホントに掛け方が分かんねえのか。あらまぁ、馬鹿は死ななきゃ治らないだ」

「死んだら永久に掛け方が分かんないんじゃないでしょうか」

「屁理屈をこねるな、屁理屈を! この前世紀の遺物野郎が。お前の正体は、若者の着ぐるみに入った糞ババアなんだろう。頭ん中はいつも納涼花火大会か。いいか、よく聴けよ。受話器のアイコンをタップ、それからダイヤルを押して、発信だ。どうだ、簡単だろう」

「受話器のアイコンをタップ‥‥‥‥ええと、それから何でしたかねえ」

「えっ? お前の脳ミソはどうなってるんだ。ブツブツの細切れにしなきゃ情報がはいらないのか。何でいちいち各駅ごとに停車しなきゃなんない。何でいっぺんにオツムに入らないんだよ。ダイヤルだ、ダイヤル」

「え~と、ダイヤルなんてアイコンどこにあるんですか?」

「アイコン? 馬鹿か、お前。数字のことだよ、電話番号の数字だ。もういい! そのスマホ返せ。そんなんじゃメールの返信の仕方も分からんだろう。なんでワシがこんな馬鹿に一つ一つレクチャーしてやらんといかんのだ。探せ、探せ。街じゅう歩いて公衆電話、探せ。公衆から掛けろ。世話の焼ける奴だ、まったく」

店長は再び、「この、うつけ者が」という捨てゼリフを残して出ていった。よほどその言葉が気に入っているらしい。僕は電話番号を忘れないうちに、冷蔵庫が梱包してある近くの段ボール箱に急いでマジックで書き留めた。

やっと見つかった公衆電話ボックス。雨のつたうガラスの箱の中、電話をかけている男の背中も濡れている。カードをもたない僕は、緑電話のうえに小銭を積み上げている。受話器のプラスチック製の唇が耳元に触れる。ツーという発信音がしている。耳朶が傘を広げたクラゲのように緑の唇に吸着する。投入口から硬貨が落ちる金属音を聞いたあと、ダイヤルをプッシュした。呼び出している。雨に煙る都会の迷路。入り組んだ電話回線網を通じて今、見知らぬ空間の、見知らぬ人間の日常が、受話器の接吻の奥に蠢いている。

応答なし。何をやっているのだろうか。電話番号からして固定電話のはずだ。だとすれば会社かなんかだろう、どういう社員教育をしてるんだ。おそい時刻に電話したからだろうか。いないなら留守電設定にでもしておけ!

白日夢の内に粉っぽく漂白された時間、剥製にされた空間の過誤、熱せられたガラス棒の焦燥、石板に彫り込まれた声の影‥‥‥様々な言葉と感情とイメージがぐちゃぐちゃに絡まり合う。何をやってるんだ、こんなに待たせやがって。数分たっただろうか、やっと闇に垂らされた絹糸のように相手の声がか細く聞こえた。

「おまたせして申し訳ありませんでした」

なんか紙に印刷されたような丁寧さだ。穏やかで、やや高めの声。だが男だ。悪人ではなさそうだ。僕の焦燥は、その声の温厚そうなオブラートに包まれた。

「赤井です。メールいただいたようで」

「赤井さん、それペンネームですね、ご本名は?」

「いや、ちょっと、そのぉ」

「ああ、そっち公衆ですか。そりゃ、長話できない。会いませんか。待ち合わせ場所は、赤井さんが駅で小説を配ってたとかいうその辺りで。そうですね。明日の夕方、五時半に。どうです?」

「こっちは暇なんで、いいですけど」

「目印に手にハンカチを持ってて下さい。じゃ、そういうことで」

(4)

様々なデザインの立て看板やサインボードや掲示物。舗道やゴミ箱に投げ捨てられた広告やビラ。電話ボックスのガラスに貼られた風俗店の猥雑なステッカー。排気ガスで枯れそうな並木。

列車がホームに到着した。通勤通学客があふれんばかりに改札口に殺到する。駅に飲み込まれ、そして吐き出される人々。寄せ集めた蛙の卵のようだ。暗くて大きな口に飲みこまれ吐き出される卵。どの顔も一様に生気がない。

改札を通過する人々の頭上には、駅の大時計がぶら下っている。仕事帰りの人々と夜勤に向かう人々が、改札口ですれ違いざま肩を触れさせるこの時刻。人流という都会の血液、動脈と静脈が一瞬交差するこの場所。そこに一点、やけにレトロ風なアナログ文字盤がある。はて? こんなお洒落な時計だっだかな、もっと野暮ったかった気もするが‥‥‥‥。

五時半ジャスト。

彼は来ない。もしかしてすっぽかしか? まあ、ともかく待とう。

混み合っているな。芋の子を洗うような人いきれが、ここまでその息苦しさを運んでくる。ながらスマホで注意散漫になり、すれ違いざま衝突しそうになる歩行者もいる。ゲームでもしてたのか。縫いぐるみに覆われたような太っちょもいる。バスとタクシーの行列が、駅前のロータリーを広場を中心にして金属の独楽となって回転している。

おかしいな、運行しているバスが焼きたての食パンに想えてきた。色が似ているからか、形が似ているからか。たぶん空腹のせいだろう。そういやぁ、行きかう人の姿も陽光の衣にくるまれて、ギラめく油に落とされて揚がっていく天ぷらに見えてくる。目の前を通り過ぎるエビ天、ゴボウ天、イカ天‥‥‥‥ああ、なんか食いてえ。

蛙の卵どもがタクシーやバスに次々乗り込んでいく。その一人一人の疲労困憊しきった顔は、細切れにされるためだけに食肉工場へ至る車に押し込まれる豚そのものに見える。彼らには思い思いの声はないのか。それらの顔にあらわれた死相が、俺たちの全生涯をおおい尽くしているとでも言いたいのか。何だかこの光景は現実味がない。近未来のSF小説を読んでいるかのようだ。日常であって非日常。すべてを厚いガラス越しに見ている気がしてくる。

こちらへ向かって紙屑が舗装された駅前広場を転がってくる。自由に形を変える得体の知れない流体物が這い寄ってくるかのようだ。セールスマン然とした茶色のスーツの男が、頑丈な柱にもたれかかって新聞を読んでいる。風がやみ、転がる紙屑は男の足許のアタッシュケースのあたりで静止した。自ら意思をもつかのように動いたり停まったり。紙屑が床面の樹脂材に吸着している。

焼けた砂浜に干上がる白ヒトデ。ガラス面に吸盤状にはりつく軟体動物。肌にはりついた吸盤の円い跡。風船を両手に抱えてしゃぶっている子供のリボンの唇。そのときに出る幾分卑猥な摩擦音。風船のしなやかな舌ざわりが、そのまま授乳する母親の胸の形をなぞっている、あの懐かしい摩擦音。

幼いころ僕もそんな幸せな世界に住んでいたことがあったんだろうか。そんな夢の世界は欠片ほどにも残っていない。今あるのは空腹と性欲だけ。小説への希望と意欲がついえた今、あるのはただ食い物と女、それだけが僕の存在証明だ。少年が男になるということは、結局少年が動物になるということなんだな。今はそうとしか思えない。

「洋服の船屋、メンズファッション大廉売」

どうやら紙屑は新聞のチラシ広告らしい。紙面中央に印刷されたスマートでイケメンな男が、さぞ値が張るだろうスーツを着込み、癒し系の笑顔をみせている。男どもの目を引くためだろう、背後から美形の女がウットリした表情で男の肩に手を添えている。

イケマンという言葉があるとすれば、多分それも男のことを指すのに違いない。イケメンの単数形というわけだ。けれども「いけまん」と平仮名で書けば、この娘のように誰が見ても美しいと感ずる規格化された容貌の女のことをイメージする。日本語は不思議だ。まあ「さげちん」の僕がそんなことを言っても何の説得力もないが。

茶スーツの男はさっきから、くわえ煙草で手帳に見入っていて、アパレルショップのチラシに気づいたふうもない。やがて煙草が燃え尽きそうになり、その熱を感じ取るや大胆にもその場にポイ捨てだ。煙草の燃えさしはちょうど広告紙の男女の顔あたりに落ちたかと思う間もなく、すぐさま靴底に踏み消されてしまった。

僕の視線を感じたのかどうか、茶スーツ野郎は心やましい表情を垣間見せたが、置かれた状況を素早く呑み込むと、唇の端を少し吊り上げただけで再び手帳に見入ってしまう。哀れ広告のなかのカップルの上半身は跡形なく、潰し残されたハイヒールの赤だけが妙に生々しく目に焼き付いた。

そう言えばさっきまで読んでた新聞はどうなった。まさかそれもポイ捨てで、風の吹くまま気の向くままにしちゃったんじゃあるまいな。まったくコイツの公衆道徳はどうなってんだ。お仕着せでもいいから、せめて村上春樹流に風の歌でも聴け。

(¯―¯٥)ムラカミハルキ ガナンデ デテクンノ?

とつぜんクラクションの大音量が響き渡り、びっくりして音がする方向を見れば、デコトラが近づいてくるではないか。派手な塗装と電飾装備。やり過ぎデコレーションのキンキラ大型トラックである。「どやっ、スゴいだろう」感で一杯だ。‥‥‥‥今どきデコトラを愛好する運送業者なんているのか? どこの会社がこんなの許すんだ? このケバケバしくて毒々しいトラックが規制に引っかからないのが不思議でならない。それにしてもチャラすぎだろう。

そうこき下ろす一方で、いつしか心は過去に向かい、かつて一大ブームになった映画「トラック野郎」シリーズを思い浮かべている自分がいた。デコトラを爆走させる菅原文太とパトカーとのカーチェイス‥‥‥‥しびれたねえ、若い頃、興奮しながら見たもんだ。アレ? 僕、今も若くねえ? なんで今、そんな昔の映像が頭の中を流れているんだ。生まれるずっと前の話だぞ。

ふと我に返ると、もうデコトラはいなくなっていた。することのない僕は手持ち無沙汰に耐えられず、さっきの妄想の続きで時間をつぶすことにする。そう、少年が男になるということは、少年が動物になることだという、さっきのハチャメチャな話だ。

僕が少年から男、すなわち動物になった頃を思い出してみる。それは母乳の色と精液の色が同じだと初めて知った頃ともいえる。そのことは母とっての乳房が自分にとってのペニスと同じステージにある‥‥‥つまり至福の時をもたらすという点で乳房の意味はペニスの意味と同格なのではないかと僕は真剣に考えた。よほど暇で馬鹿な中高生だったんだろう。

赤ちゃんのとき自分を育んでくれたあの神聖な母乳が、あの異臭のする精液と同等品だったとは‥‥‥。そんな常識破りの発想は吐き気しかもたらさなかった。このとき自分が男であり動物であることを知ったのと同様に、母も女であり動物であることを知らされたのである。母へのみ向けられていた愛情が、母以外の不特定の女への性衝動に変わっていったのは、その頃からである。

売店で時刻表を買うサングラスの男、そのサングラスに映る太陽。まだ紙の月間時刻表が売っているとは。みんなスマホかなんかで検索するんじゃないのか。今どき時刻表を買うとはよほどの旅好きか鉄道マニアだな。スジ鉄か? それとも単なる懐古趣味で買っただけとか。西村京太郎トラベルミステリーみたいに、時刻表を開きながらダイヤグラムを描き、頭の中でストーリーを構成する人物。こいつにとって鉄道は交通手段ではなく娯楽だ。時刻表をめくるだけで、列車に乗らずいくらでも旅できる。羨ましい、コロナ禍でも十分余暇をエンジョイできるな。

スポーツウエア姿の若者の手から滑り落ちたミネラルウォーターのペットボトル。人波に誰一人それに気に留める者はいない。自動券売機の前に並ぶ人の列が、やけに長い。みんな電子マネーは使わないのかな。ICカードにチャージしてJRを利用した方が便利な気がするが。

「おい、この機械、ぶっこわれとるんやないか。切符が出んやないか、よい、切符が出んぞお」

誰だ、大声をはりあげている馬鹿は。糞ジジイか、なるほど。癇に障る奴だ。どうせ何十年かぶりに都会に出てきた化石人間が、まごついてる程度の話だろう。そういえば自動改札が主流になる前は、駅員さんが小気味よくカチカチと改札鋏で切り込みを入れていたな。いろいろな形の切り込みがあった。多分駅ごとに決まっていたんだろう。駅員はそれを全部おぼえたんだろうか。僕は切り込みのことをブリキの歯型と呼んでいた。頭が悪いので、何であのカチカチが必要なのか、アレでいちいち乗車の開始と終了を確認でもしていたのかと、いまだに理解できずにいる。

それにしてもこの光景は現実味がない。20年前の光景を見せられているような気がする。過去と現在がごっちゃになってこの光景をつくっているんじゃないかと。まあノスタルジーに浸るのも悪くない、思い出は過去にさかのぼる程にどんどん美化されていくからな。

清涼飲料専用自販機の横にあるリサイクルボックスには空き缶があふれている。女のスカートからのぞくソフトクリームのふくらはぎ。でたらめなリズムを刻む大量の靴音。靴底に潰される蟻。改札口近くではレースクイーンもどきのお姉ちゃんが段ボール箱からポケットティッシュ取り出して配っている。駅から出てくる男たちは、粗悪な作りの彼女の化粧顔よりミニスカートの方が気になって仕方がないようだ。

目線の定まらぬアル中のゼンマイ仕掛けの千鳥足。並んで歩く女学生の匂い。仄かにココナッツミルクの甘い香りが漂う。ねえ、ねえ、見てえ、ジュリー、むちゃカッコいい! ジュリーって沢田研二のことか? もうお爺さんじゃないか。こいつら変だぞ、何、アナクロしてんだ。過ぎ去った時間はもどらない。なのにコイツら、どうして時計の針を巻き戻すのか。

てな訳で、何気なく見た腕時計の文字盤のガラスカバーに、僕の顔が歪んで映っている。

五時四十三分二十七秒。

彼は来ない。しかし、こう待たされるんじゃ、気が抜けるな。まさか待ちぼうけじゃあるまいな。

行きかう人のどの顔も以前どこかで会ったことのある顔に見えてくる。どの人もどの人も前世の無限の連鎖のなかで何らかの関わりがあった人のように思えてくる。何故だろう、不思議だ。

誰かの目線を感じた。往来の流れに一つの静止した人影を見る。見目麗しい女だった。ああ、有り難きかな、目の保養だ。女は肩があらわな、真っ赤で派手なオフショルダーのワンピースを着込んでいる。生活感のない女。ウエストが砂時計か瓢箪のようにくびれている。蜂の腰、オリフィスか。こんな昼間から派手な服を着て何処へ行くつもりだ。“天使のような美しさ”と形容するのはしっくりこない。どちらかと言えば“悪魔のような美しさ”だ。男の心の深層の醜い部分を魔性の力で刺激する、そういったタイプの女。女はこちらをじっと凝視している。

なんだろう? おい、あの女は僕を見つめているのか? 何がそんなに珍しい。どういうつもりで他人様の顔をジロジロながめているんだ。顔に何かついてるのか。いやいや、そんなこともあるまい。背後にある列車発着の電光掲示板を見ているだけだ。あんな女がこんな汚らしい、うじゃけたナッパ服野郎にどんな用がある。だがひょっとして‥‥‥おい、血迷うな。勘違いもはなはだしいぞ。

今度はスカートの裾をつまんでヒラヒラさせ始めた。笑った。明眸皓歯の別嬪さんがこっちに笑顔を向けている。綺麗な顔をしているがアホなのかもしれんな。たいしたハスッパ女だ。心臓がドクドク高鳴りはじめ、足裏の感覚が失せていくのを感じる。顔面のこの火照り具合からして、ぶざまに赤面しているに違いないことを思った。

顔から火が出そうだ。どうしてこうなっちゃう。おい、落ち着け。あの女にしろ道行く人々にしろ、お前の赤らめた顔など風景の一部でしかない。なのに何だ、このザマは。

程なくして女は、腹を立てているようなやけに棘とげしい目つきで僕を睨んだまま、咳払いをするや背中を向けて早足で行ってしまった。固まってその場に立ち尽くす僕は、案山子か。

‥‥‥‥オ~イどこへ行っちゃう、蜂腰・柳腰さんよ。これがサザンの胸騒ぎの腰つきってヤツか。やって来てはすぐ消えちまった。夜に咲いて翌朝にはしぼむ月下美人なん? それとも朝に咲き夕べに閉じるハイビスカスか。月下美人の花言葉は「はかない恋」だとか。え? 本音は女の後をついていきたいんだろうって? 一目惚れしたんだろうって? もっと素直になれつうのか?

花言葉が「はかない恋」と言われても、まだ全く何も始まっていない。恋と呼べるものにもなってないじゃないか‥‥‥女が去った後には妙に情けない心持ちが残ってしまった。なにが情けないのかサッパリ分からないのだが、とにかく情けないのだ。もやもやとした感情を振り払おうと、女の背中に向かって口汚く毒づいた。もちろん心の中での話だが。実際、ほんとに素直でない。

畜生め! よくもからかってくれたな。あんたはきっと尻軽の色狂いに違いない。自分の容姿がいいのを鼻にかけて、うぬぼれ男どもを食い物にする色狂いのタコ女め。蛸の血液は知ってのとおり青色だ。きっとお前さんの体にも冷酷な青い血が流れてるんだろう。八本の足で巻きついて、いくら吸盤から甘い汁を吸おうとしても、文無しの僕からは一円も出てこないぞ。おあいにく様でしたなあ。

悪態は気分をスッキリさせるどころか、ますます自分を惨めにさせた。蛸に墨でも吐きかけられたかのように気分が黒ぐろと沈んでいる。こき下されたのは相手ではなく自分だった。

粉っぽいコンクリート舗装の足許から斜め横に目を移すと、石畳みが駅前広場にむかって敷きつめられている。たくさんのダイスを無理やり押し込んで造ったような格子模様。その広がりのなか、手前の敷石の一つに亀裂が走り、そこを小さな蟻が出入りしている。

足首を生ぬるい風が静かに切り取っていく。僕の影はぼやけて、毛布に滲んだインクの染みに見える。影が風に少し震えているかのような気がしてくる。

(5)

太陽が雲間からのぞくと、後方から近づいてきた大きな陰翳が影冨士のように足元に伸びる。たちまちその影の中に僕の影が入った。左肩にポンと弾むゴムボールの軽い衝撃。

「よぉ、お前か、お前だな。このまえここで小説を配ってたっていうニイチャンな。すぐ分かったよ。ゴメン、ゴメン。女房と約束してたんだ、野暮用でね。あのバカ女、どこにいるのか分かんねえんだ。おかげで遅れちまったな。俺、箱村っていうんだ、お見知りおきを」

見ればポロシャツを着た大男が立ってるではないか。おいおい、初対面でいきなり“お前”はないだろう、“お前”は。

満面の笑みを浮かべている。どうやら悪気はなさそうだ。

その男は興福寺の阿修羅像そっくりの顔つきで、イケメンだった。柔和な顔立ちが、堂々たる体躯が与える威圧感を帳消しにしている。阿修羅像に似ていると言っても、もちろん顔や腕が幾つもあるわけではない。なにはともあれ長身でイケメンとくれば周りから際立つことだけは間違いない。

声質は確かにあの電話の主だ。それにしてもあの電話の調子に比べて、初対面にしてこの馴れ馴れしさは何なのだ。傍若無人とまではいかないものの、この物怖じしない態度。人なつこいと言ってしまえばそうだが、なにしろ電話の人物とはコントラストがありすぎる。もしかしたら声だけ似ていて別人なのかもしれない。しかしまあ、見たところ年長者のようだから、ちょっとぐらい粗野に話しかけられた方が気が楽だ。超ド級の大男にはあまり悪人はいないと、どこかで聞いたこともあるしな。

「あのう、昨日の電話で、僕の本名の話なんですが‥‥‥」

「ああ、アレな」

やっぱり昨日の電話に出た男だった。

「本名は言いたくないんです、無理かもしれませんが」

「もう分かってるよ。●▼◇□君だろう」

「えっ、どうやって?」

「﨑田から聞いたんだよ。﨑田って知り合いだろう。お前の一作目(『女と』)に出てきた、あの人物だ」

「はぁ? アイツまだこのあたりにいたの? とっくの昔に東京に帰っていったとばかり‥‥‥」

「﨑田って実在の人物だろう」

「ええ」

「アイツはお前のことを綿密に調査していたよ、たいした取材力だ。まぁ﨑田と言ったってお前と同じ、ホントの名前じゃないけどな」

「アイツ、なんで僕にそんなに興味があるんだろう」

「もはや虚構なのか事実なのか見分けがつかなくなってしまった遠い過去、誰だって﨑田みたいな奴は古い記憶のなかに住んでるよ。もちろん俺のなかにも住んでいる。だからなんにも不思議がることはねえんだ」

「はて面妖な。なんか狐や狸に化かされているみたいな話ですね。そんなことがあるんだろうか」

「あるんだよ。そんなことじゃ、これからも狐や狸に化かされるぞ(霞ゆく夢の続きを〈2〉)。はるか遠くの場所に置き忘れたお前の想い。アイツがそこにいた意味は消え去り、おぼろげな記憶の断片だけがここにある‥‥‥‥ポエジーじゃないか、味わえよ」

「はぁ? 何ですか、それ」

「だいたい俺がどうやってお前が世話になってるオッサンのスマホにメール送ったと思うんだ」

「大学職員を金で釣ってアドレスを聞き出したとか」

「頭わるいな、やっぱしお前は狐や狸に化かされる。だったら何でお前がお前だって特定できるんだ。お前をスマホで隠し撮りして、職員に見せたのか。学生なんて沢山いるから顔なんていちいち覚えちゃいないよ。ましてや顔と名前が一致なんかするもんか。だいいち、お前にわざわざそんなコストはかけないよ」

「分かった。こっそり誰かに僕を尾行させたんだ。箱村さんだと目立っちゃうから、誰か別の人に。メールアドレスはネットで店を検索した」

「お前、馬鹿そうに見えて少しは利口なんだな」

「そしておそらく僕の跡をつけたのは箱村さんの奥さんだ。奥さんはあんまり背の高い人ではないんですね」

「やるじゃないか、ボーッとした顔してるわりに」

「でも、どうして本名が分かっちゃったんだろう」

「だから言ってるだろう、﨑田から聞いたって」

「どうしてここで﨑田の名前が出てくるのかなあ。一般的に人を調べるときは相手の周辺からいくでしょう。てっきり電器屋のオヤジから聞き出したと思った。いま僕が住んでるあの倉庫のオーナーですよ、スマホの持ち主の。何もあんな胡散臭い奴に訊かなくても」

「あ、そうか、その手があったか。俺としたことが。弘法にも筆の誤りだな」

‥‥‥‥ふつう自分で自分のこと、弘法なんて言う? アンタはどう見ても木から落ちた猿だろう。それにしても間の抜けたところのある奴だ。まずは一安心だな。

「でも何だ、あの赤井カサノってペンネームはどうにかならんか。もっとハイカラなキラキラネームが思い浮かばねぇのかなぁ。男だか女だか分かんねぇぞ。たいしたネーミングのセンスだよ。どこぞの赤井っていうアホが、傘でもさして野っ原を歩いてんのか」

「人って孤独でしょう。いっぱい周りに人がいたって孤独。心の底から分かりあえるもんじゃない。僕だけじゃなくて、みんな広い野っ原を独りぼっちで歩いてるようなもんじゃないですか。独りで生まれて、独りで生きて、独りで死んでいく。人生という綱渡り。独りぼっちの綱渡り。僅かでも道を誤れば転落する。命綱もなければ下にネットもはられていない‥‥‥‥」

「あぁ、そりゃ分かった、分かった。何もそんなに理屈をこね回すことねぇじゃないか。ただ思いつきで言ってみただけのことだからさ。でも何で赤い傘さしてんの? そこ、気になるな。縁起を担いで、姓名判断で画数がどうのこうの、運勢の吉凶がどうのこうのって迷っていたら、そんな変な名前になっちゃったとか」

「そこはちょっと個人的なこだわりがあって‥‥‥」

「まぁいいや。だいたい察しはつくけどな。でも何でもっと今風の洒落たのを思いつかないのかなぁ。本名で勝負しろよ、本名で。意気地がないな」

「本名でもいいんですけど、一字違いの名前の似た有名作家がいるもんで。その人の作品と勘違いされたら迷惑でしょう」

「あぁ、●▼◇×ね。勘違いしない、しない。よくは知んねぇが、村上龍、村上春樹、角川春樹、名前が似てるのはみんな相当なもんなんだろうよ。でもアンタとあの作家とは一字違いでも月とスッポン、全然レベルが違う‥‥‥おっと失敬、聞き流してくれ。ぜんぜん作風や文体が違う。はじめの数ページ読めば誰でも見分けがつくよ。違ってたのはレベルじゃなくて商品にはってあるラベルでした、こりゃまたご無礼を。ホントはお前のにゃあ、ラベルもはり付けようがないんだが、無理してペタンとはってみたとしたら、の話だぞ。旅行バッグのネームタグが一字違いでも、バッグの大きさ自体が全然違うんじゃあ、誰も間違えないだろう」

「その旅行バッグの大きさと言うのは力の差ってことですか?」

「そんなことは言ってねえよ、どうして?」

「比べること自体が、ちょっとおこがましいんじゃないかと思って」

「やけに奥ゆかしいじゃないか。それが普通の感覚だろうけどな。けど弱気になるな。人間の本質なんてどんな立場にあろうともたいして変わんないよ。多くが先入観や刷り込みで錯覚させられてるだけのこった。しょせんラベルだ。ラベルが違うから、みんな、やっぱし違うなと思うだけのことだよ。『この極上ワイン、〇〇年ものね、やっぱおいしい』ってなもんだ。小学校や幼稚園で豚の鳴き声はブーブーだと習ったから、何となく今もそう聞こえるのと一緒だよ。人間なんて一皮むいてトータルでみれば、全員似たり寄ったりだ。宿縁さえ整えば、どんなに立派な人でも必ず悪事を働くことになる。決して避けようがない。人である限りみんな同じだ」

「人間をトータルでみるって、これ小説の完成度の話じゃありませんでした?」

「そうだった?」

「でしょ?」

「なんでもいいよ、そんなの。本名でいいんじゃないのか。偶然が味方してくれてるんだ。名前が似てることで、お前が世に出るのをいい程合でブロックしてくれて。お前の本名は厄除け・魔除けのお札の類だ。そうアレだよ、防火壁とか防風林とかあるだろう、アレだよ、アレ。おかげで一生、絶望の淵に沈まずにすむ」

「絶望の淵? それ、どういう意味ですか。鈍いんで何のことだか‥‥」

「ちょっと言い方が大袈裟すぎたか。生きてれば災難が降りかかることは避けられないよな。じゃあ、その必ずやってくる災難のダメージを少なくする、あわよくば災難にできるだけ遭わないようにするために何を心掛ける?」

「急に言われても、難しいです」

「目立たないことだよ。そうは思わないか。脚光を浴びないことだ、とくに今のような監視社会ではな。いったん表に出たら、シャッポは目深にかぶり正体を隠して歩け。それが人生を大禍なく終えるコツだ。人生ドラマに出るなら端役、見るなら隅っこの席がいい」

「は、はあ」

「お前は湖畔を散歩している。湖面がキラキラと揺らめき、とても美しい。湖面というのは小説家たちの世界だ。あまりにも美しく輝いて見えるので、お前サンはざんぶと飛び込んだ。ところがどうだ。外から見るとは大違い、中はねっとりとした泥水だ。キラキラと輝いて見えた、あの湖水の透明度は幻だったのか。もがけどもあがけども身じろぎもできない。やがて疲れ果てて溺れ死んじまう。そういうことだよ」

「ウ~ン、まだちょっとピンときません。できればもう少し具体的に………」

「お前はごく平凡な小市民的世界に住んでいる。あるとき天井に穴が空いているのを見つけた。のぞき込むと、向こう側にとても煌びやかな世界が見えた。小説家たちとその周辺の世界だよ。お前は脚立を使って半ば強引に穴から這い出る。だけどいったん穴から這い出して、万に一つの可能性で名前と顔が売れてしまったら、決して元の穴には戻れないってことだ。花園には求める夢は落ちてなかった。それに気づいたってもう覆水盆に返らずだぜ。そんなとんとん拍子に有名になるもんか、とお前は言うだろうな。だけど起こり得ないと思ってたことが起こるのが人生というもんだぞ。特に我が身に降りかかる不幸というものはな。もちろん売れなくて世間さまの認知度がゼロに近い作家さんも多いと思うが、そういうのは何ていうかな、気の毒なんであえて触れない。別に触れなくたってお前にもその痛ましさは想像できるだろうからな。さてそうでない場合だな、すなわち穴から這い出して奇跡的に売れっ子作家になれたレアケースであっても、いざなってみると、果たして自分にはこの立場に分相応な実力があるんだろうか、と不安の波が押し寄せてくる。悲劇であることは同じだ。もしコネや調子のよさが手伝って今の御身分にあるとしたら、なおさらそうなる。そこで、それを見透かされまいと、いつも自分を実質以上に見せるため虚勢を張らなきゃなんない。ところが必死で背伸びする一方で、心の奥底で劣等感が渦巻いている。虚勢は劣等感の反動形成だな。そういうドロドロした内面だから小説が書けるんだろうけどね。アンタ、純粋培養された優等生にいい小説がかけると思う?」

「よくわからないけど、書くのは難しそうだな。数学脳で推理小説のトリックなんかは書けそうな気がするけど‥‥‥」

「同感だ。そこで、ね‥‥‥そこでその劣等感野郎が新鋭作家になったとして、だ。華やかなのは一瞬。たいていすぐ売れなくなる。劣等感をバネにいくら悪戦苦闘しようとも、そんなの劣等感をさらに深くするだけのことだ。いくら売れなくなっても元人気作家のレッテルは剥がせない。何処にいても大衆の目が気になる。プライバシーなんて、あって無きがごとしだ。有名になるほど人の視線は厳しくなる。立小便はいわずもがな、信号無視もポイ捨てもまかりならぬ。エッチなビデオも借りられなければ、エロ本一冊だって買えない。いまはスマホで目撃写真や動画が簡単に撮れる。現代人は昔の人みたいに悟ってないから、やたら承認欲求を満たしたがるんだよね。あっという間に拡散だ。個人の尊厳なんてあったもんじゃない。みんな再生回数を増やしたいし、〈いいね!ボタン〉をプチッと押してもらいんだな。おい、もう公衆便所にもうかうか入れないぞ。お前、刑務所の鉄格子のなかで昼夜を問わず刑務官から見はられたいのか。大衆からはお前が見える。ところがお前からは大衆の顔は見えない。それってパノプティコンだろう」

「パノプティコン? なんですか、それ?」

「映画によく出てくるだろう、円筒形をした刑務所なんかの施設が。中央の高い塔からはいくらでも囚人の様子が監視できるが、独房に入ってる囚人からは絶対に看守の姿は見えないっていう‥‥‥アレだよ」

「ああ、あれのことか」

「それにな、たとえ注意深く品行方正に生きていたって、何か公で言ったり書いたりするだけで、言葉尻をとられてSNSで非難や悪口を書き立てられる。メジャーになってしまったが最後、ほんの小さな過ちでも一般人の何百倍の破壊力をもって我が身にはね返ってくる。有名人の仲間入りしたのなら、影響力が大きいからそれも仕方ないのか? いくらみんなの羨望の的になったって、割に合わないよな。マスコミは祭り上げた後にこきおろすのが大好物。いつもどっかに有名人のスキャンダルの火種がないか嗅ぎまわっている。スキャンダルなんて起きるもんじゃなくて、こっちとらが少しずつ作り上げてくもんだぐらいに考えてる。それが飯の種だから当然だよ。大衆もそれを見たり読んだりして常日頃の劣等感を解消しようとする。まるでマスターベーションのおかずだ。それなのに無名だった一般人の頃にはもう戻れない。もうウィキペディアにも載っちゃってる。ブームが去って、大衆の記憶から忘れ去られそうになった時でさえ、当人だけは常に誰かから見られてるんじゃないかという強迫観念がぬぐえない。きついぞ、これは。後悔先に立たず、ってよく言うだろう。アレだよ。気づいた時にいくら悔もうが、もう取り返しがつかない。有名になる前はお気楽だったなあ。もう死ぬまで見世物だ、いや死んだ後も見世物だ。死んだ後も、ネット空間に誰かがはりつけた自分の顔写真は消えない。運がよければテレビ局が『あの人は今』で使ってくれるかもしれねえな。小銭が稼げるかもね。庶民は元有名人の落ちぶれた姿が蜜の味だからな。お前だって蜜の味なんじゃねえの? お気楽な一般人だからさあ。少なくとも一般人でいる限りは、そんな不幸話は雲上の出来事だ。お前は完全に無関係でいられる。要するに、世間の注目を集めたせいで泣く泣く捨てなくちゃいけなかった大切なものを、作家になれなかったおかげで捨てなくてすんだと言うことだ。何だっていいけど、例えばお前、アマゾンのブックレビュー欄を読んだことあるか。ケチョンケチョンにされてる作品が山ほどあるぜぇ。気に入らないからって何もあそこまで書き込むこたねえんじゃねぇのかい? 大半が俺的には結構いい線いってる作品なのにな。あれって有名税だけで片付く問題なのかねぇ。本を買ってもらう立場だからだから何書かれても我慢しなきゃいけないのか? あんなのお前、嫌だろう。だからもうスケベ心は出すなよ。生きてくってことは天井から目薬、思うようにはいかない。けどお前、ホントは思うようにいかなくてよかったんだぞ。上手くいかなかった時は、いっそのこと上手くいかなくて良かったことを探せ。これって孫子も言ってなかったかな。言ってない? 忘れたけど」

「あの、失礼ですけど、話を何処にもっていこうとされてるんでしょうか?」

「何処にももっていかないよ。ちゃんとここにあるじゃないか。さてここで質問。お前の人生、どっちを選ぶつもりなんだ。牢獄にいる貴族か、自由気ままな乞食か。さあ答えろよ」

「‥‥‥‥‥」

「アハ、答えを迫り過ぎたか。そう簡単に答えは出ないよな。冗談だと思ってくれ。完全に冗談。冗談きつ過ぎだからなあ、もう。俺の悪い癖」

箱村は茶化した言い回しでごまかすと、のそのそと歩きだした。歩く電信柱だ。それにしてもよく喋る奴だ。舌の上で言葉が次から次へとはじけていく。カタカタとうるさく開閉するこの扉のストッパーはないものか。とかく口達者は信用ならないものだ。口車に乗らないよう用心するにしくはない。今のところ言ってることの筋はそれなりに通っているけどな。

背中の丸い老婆が、すれ違いざま物珍しそうに彼を見上げた。見上げることで、少しは曲がった腰が伸びただろうか。僕に何か言いたげだが、言葉になって出てこない。顔が皺でチリメンの縮み織りみたいになっている。高齢で少しボケが来ているのかもしれない。

「なにかお困りですか?」

「あ~ん、してごらん」

「あ~ん?」

言われるまま中腰になって口を開けると、老婆が背伸びをして飴玉を口に入れてくれた。なんだ、ボケてなかったのか。普通の優しいおばあさんだ。

「ノッポさんには手が届かないから、ごめんね」

「いいんです、いいんです。ありがとうございました」

箱村は待っていてくれた。老婆の視線を背中に感じながら、箱村の後ろ姿に吸いつくように歩き出す。デカすぎる楯を前面にかざし、陽気に進軍する玩具の兵隊にでもなった気分だ。だが向かう戦場が目に余る無法地帯でないと誰が保証できよう。こっちはどうせ暇なので無理に質すこともないが、ちょっと心配になってきた。

「どこに行くんですか」

「お前にふさわしい場所に連れてくんだよ」

「職場ですか?」

「まあ、そんなとこだ」

「職場はどこなんです?」

「ああ、目と鼻の先だよ」

「そこで何するんですか?」

「なあに、ちょこちょこっとイメージを創出してもらうんだ。大したことない、お前がいつもやってたことだよ」

具体的なことは何ひとつ言わない。質問してかえって不安が増してしまった。まずは差し障りの無い話題からでも‥‥‥‥

「ずいぶんと大きいですね。身の丈、どれぐらいあるんですか」

「192、3センチぐらいかな、最近は測ってないから分かんないよ。もう190センチ切ってるかもしんねえ」

「うらやましい」

「何? 俺がか。無理しておべっか使うこたねえよ。デカいなんて百害あって一利なしだ。あんたみたいにコンパクトなサイズの方がずっといいよ、あんまり食わなくて済むから経済的だしな。いま大注目のゼレンスキーとプーチンだって、外人さんのわりにはそんなに背が高くないだろう。でもそんな小男二人でもって、この広い全世界を手玉に取り、ひっかき回してるじゃんか」

‥‥‥‥え? いきなりそんなとこに持ってくの? それってかなり強引すぎない?

「それにさ、チビのほうが長生きするんじゃねえ? ノッポだと高いとこまで血液をおし上げなきゃなんないだろう。心臓がくたびれて長く持たないんじゃないかなあ。プロレスのアンドレ・ザ・ジャイアントが何歳で死んだか知ってっか? 46歳だよ、それも心不全で。それにほら、女のほうが男より長生きするだろう。女は男より全般的にちっこいからな」

「ああそうなんですか。知りませんでした」

「俺も知らねえよ、正しいかどうか」

「はぁ?」

「おまけにさ、ノッポだとやたら目立って周囲の奴らがジロジロ見やがるだろう。むしろ俺は自分を群衆化したいのにさ。だいたい、くたばったとき図体がデカいと、重いから皆に迷惑かけるだろう。お前、ジャイアント馬場が羨ましいか、アッポウ」

二倍速で見るぐらいがちょうどよいぐらいの、スローモーな箱村のその動作。笑いをとりたいのだろうか。アッポウと身ぶり手ぶりでおどけて、馬場の形態模写を関根勤ばりに成功させた気になってるらしい。そのネタ、ちょっとベタすぎない? ここは受けたふりして作り笑いの一つでもするのが礼儀だろうか。それにしてもジャイアント馬場ねえ。年齢不詳のこの男、見た目のわりに年取ってるんだなあ。おまけに剽軽だし。色男、めくってみれば三枚目‥‥‥なあんちゃって。

「いや、やっぱり羨ましいですよ、モテるでしょう」

「モテるって言うか? ジャイアント馬場やアンドレ・ザ・ジャイアントがモテると思うのか、変わってるな。お互い、無い物ねだりかよ。象はキリンの長い首を羨ましがり、キリンは象の長い鼻を羨ましがるってか?」

「ああ、意外とそんなもんかもしれませんね。子供は宿題やったりお母さんから叱られなくてもいいから、早く大人になりたいと思う。だけど、いざ大人になったらなったで『あの頃はよかったなあ』と子供の時分が夢の世界に見える」

「それって子供がチビで大人がノッポってことか。今ひとつピンとこない例えだな」

いや、チビとかノッポとかいう意味あいで言ったんじゃないんだけどなぁ‥‥‥‥‥そんなことも通じないのかなあ、コイツには。 ヾ(~O~;)オイオイ

「どうやら俺たちにゃあ、自分が弱みだと思えることを強みだと考えるトレーニングがいるな。鈍感な奴だとなじられたら、『そうです、僕には鈍感力があるんです、だから悪口いわれても動じません』みたいにな。なあ、『おまえ頭悪いぞ、こんなのも覚えられないのか』と学校の先生から叱られたらどうメンタルを支える?」

‥‥‥‥また雲をつかむような話をしだした。コイツは一般的な世間話ができないのだろうか。少し話せば、欲しくもない付録が山のようについてくる。

「そうです、僕には忘却力があるんです、だから嫌なことや悲しいことがあってもすぐ忘れられます」

「上出来だ。やるじゃねえか。でも誰だってそんなことぐらい思いつくな。やっぱし『チビでもノッポでも気にしな〜い、どっちでもいいで〜す』って事か。とどのつまり背が高かろうが低かろうが同じことだった。非生産的な会話をしちまったな」

まったく同感である。いまの会話に何の意味があったのだろう。

「お子さんはいるんですか」と普通の世間話に軌道をもどす。

「いない。欲しいけど作らないようにしてるんだ。そのせいかもしれないな。つれ合いとは喧嘩ばかりだ。仲のよかった頃に戻りたいが、きしむ関係に歯止めが利かない。今じゃ一緒に住んでるのに二人の距離は南極と北極ほど離れている。アレだよ、日本と韓国みたいに近くて遠い関係ってヤツだ。朝から晩まで喚かれ通しだぜ。おかげで免疫力がついてコロナにもかからねえ。結局子供がいなくてよかったんだよ。両親が喧嘩ばかりじゃ、ロクな子供は育たない。それにな、男より女のほうが子育てや介護に向いてるだろ、生まれつきその能力も高いし。オヤジになっちゃうとさあ、子供のめんどうみる責任を感じちゃうだろう。だからアレだよ、テストステロンみたいな男性ホルモンの出が悪くなるんじゃないのかなって。子供ができたら、神様が俺の脳を女性化しちゃうんじゃないかなってね。オカマにはなりたくないよ。おまけにこんなにデカいんだぜ。ニューハーフになったら化け物じゃないか。和田アキ子か。逆に訊くけど、何で子供つくるの?」

‥‥‥‥あらあら、また大幅に軌道がずれた。アンドロメダ星雲にでも向かっているのか。

「自分の形見を後世に残すためとか、自分の生きた証を残すためとか‥‥‥‥結婚して子供つくったわけじゃないので分かんないけど」

「アポロ宇宙飛行士が月面に足跡を残したみたいにか。お前、死後もこの世界に足跡残したくて、小説をかいたんだろう、チラ見えしてるぞ。読んだから分かる。子供もそれと同じだと思うんか」

「はあ」

「でもなあ、一人の子供を夫婦二人でつくるんだろう。俺の遺伝子は半分しか残せない。孫の世代で四分の一、ひ孫の世代で八分の一、その次の世代、そのまた次のまた次の‥‥‥っていくと俺の遺伝子なんてごくごく一部しか残らないだろう。俺はどれだけ分解されればいいんだ、なんてね。だいたいそんなに子孫が続くとも思えない。俺達夫婦なんかも次で途絶える公算が大きい。小説で足跡を残すってのも一緒だぞ。確かなものなんて残せねえ。流砂に呑まれておしまいだ。そのワケはもっとお前のことを知ってから詳しく話すことにするよ」

歩き出してどれぐらい時間が経ったのだろう。“目と鼻の先”と言ったわりには滅法とおい。いつになったら到着するものやら。

ビルの陰からから太陽がゆっくり覗いた。喋るとき顔を上向き気味にしなければならないので、太陽が視界に入り眩い。箱村の体がちょうど太陽を背負うことになり、夜の海に漂う溺死体のようにその輪郭が黒っぽく水影を描いている。眼が舌になり、銀紙の上にのせられた生フィルムを舐めている心地がする。

無意識のうちに手を額にかざし日光をさえぎる。それでもなお光芒が指の間をすり抜け、黄金の雫を顔にたらす。たまらず五本の指を互いに強く触れさせると、指の境目に赤い条がはしる。まるで光を透かす赤いクラゲが顔に覆いかぶさってきたかのようだ。

「しかし驚いたねえ、あんたは俺がいだいていたイメージとそっくりだった。電話の声しか知らないのによ」

「奥さんから僕の姿かたちとか特徴とか、なにか聞いてなかったんですか」

「何も話してない。アイツとの関係は冷え冷えの比叡山延暦寺だ。今日の約束もすっぽかしやがるし。お前、ハンカチ持ってなかっただろう」

「あっ、忘れた。そうか、そうだったですね。だめだな、僕は」

「なあに、そんなことなんざ、どうでもいいけどな。しかし現に俺はお前がお前だってことがすぐピンときたんだからね。あのゴチャゴチャ人のいる駅前で、全く存在感の無いお前をだよ。なんの手掛かりもないのに」

「うーん、不思議といえば不思議だ」

「ところが不思議じゃないんだな。俺はお前の『砂笛の孤独』ってのを無理して読んだからさ。実際、書いたものは書いた人を物語るってこったな。悪りいが他のは読んでない、どれも強烈すぎて読むに堪えないんでね。なんだろう、魂が闇の底に突き落とされるっていうかな、そんな暗い気分にさせられちまう。だから残りの二つは最初の方しか読めなかった。コメントもできねえよ」

「けど、『砂笛の孤独』って全くのフィクションで私小説じゃないのに‥‥‥」

「あたりまえだ。現実にあんな出来事が起こるはずないし、お前とあの主人公とはまったく違う。にもかかわらずお前がお前だってことは見え見えだ、分かる?」

「なんか妙な話‥‥‥」

「お前はあくまでお前であるがゆえに、かえってお前以外のお前に近づくからさ」

不可解極まりない。意味深なもの言いをする奴だ。(・_・;ハテナ?

「はぁ? 何です、それ?」

「分かんない?」

「え~と‥‥‥」

「分かんないのは分かろうとしないからだよ。覚えようとしなけりゃ覚わらないだろう、それと同じだろ?」

「そっちのほうは分かるんですけど‥‥‥‥」

「まあ、いいや。あまり深く考える必要はないよ。言ってみれば、お前がお前であることを知るためには、お前以外のお前の中にお前自身がいるって考えた方が合理的なのさ。いやそれどころか、お前の中に俺がいて、俺の中にお前がいるって考えたっていい。まあ、今は訳わからんことを言っていると思うだろうが、いよいよって時には嫌でもこの意味を理解しなければならなくなる。お前は必ず真実に直面する。それまで乞うご期待、といったところだな。なあ、俺のいいたいこと少しは分かるか、フィーリングでもいいから」

「ええ、まあ‥‥でも、ちょっと」

「いや、分かんなくても分かったふりすることが、分かったことになるんだよ、お前さんの場合。いずれ真実を突き付けられる宿命なんだから。本来自分の口であるはずであるべき他人の口がいくらベラベラ話しても、本来他人の耳であるべき自分の耳に聞き取れるわけはない。だけどな、結局これは人類的スケールでいったら、同じことなんだね。だから今は分かっても分からなくても同じことなんだよ」

何だ、それは。お坊さんの読経でもはじまったのか? こんな奇妙奇天烈なことを言う人物に会うのは初めてだ。胡乱きわまりない。ゆっくり間をとって話してくれるから少しぐらいは理解できそうなものなのだが、サッパリだ。そうかといって特別難解な言葉を羅列しているふうでもない。これじゃまるで習いたての英会話じゃないか。単純なセリフを操って、いたいけな子供を無限の言葉の迷宮に引きずり込んでいく魔法使いのお婆さん。頭のなかで言葉の毛糸玉がもつれて解けなくなっている。それなのにいつ果てるとも知れない会話の綾取り遊びを執拗に誘いかけてくる妖精。そんなリアリティーに欠けた空想物語の登場人物とお喋りしているような気がする。

ブラフで揺さぶる狙いはなんだ? これは一種の採用試験で、“聞く力”でも試しているのか。意味をなさない話を長々とされても、従順に聞き続けることができる人物かどうか。いや待て、そうだよ。この男は僕を牽制するために出まかせを言ってるだけなんだ。そうだ、そうに決まってる。子供の頃、ガキ大将が相手の出鼻をくじく時にやる手口だ。

「おい、そんな深刻な顔すんなよ。どうせもうぜんぶ筋書きは決まってんだから、アンタの人生の。生きてくってことは過ぎ去っていくことだろう、なあ。差し当たり面接のつもりで俺を試験しやがったな、ぐらいに考えてくれたらいい。ガキ大将が相手の出鼻をくじく時にやる手口じゃないか。今の反応からしてお前にこの仕事は向いてないかもしれないけど、まあ誰だってとつぜん空から傘が落ちてきたら、驚くもんな。いくらこれから雨が降ってくることが分かっていてもね」

そう言うや否や、箱村はニンマリ笑いながらパントマイムまがいの身ぶりで傘をさす真似をした。奇矯なふるまいだ。動作がぎこちないので、傘というよりは錆びた折り畳み椅子を無理に押し開いている姿に見える。その影がバックのコンクリート壁に長く伸びて、手足をばたつかせる大蜘蛛の苦悶の踊りを映した。

太陽に雲がかかり始め、眩しさが幾らか和らいだ。都会の狭い空に長身の人間凧が、風にふかれて飛揚する。影の縄をわたる曲芸師。黒が陽気に舞っている。大時計の振り子のように身体が左右に揺れている。

………♪大きなノッポの古時計、お爺さんの時計………

「それって童謡の『大きな古時計』だろう」

「あ! 僕、口ずさんでました? こめんなさい」

つい歌声が漏れ出てしまったようだ。

「いいってことよ。それ、小学校の教科書に唱歌でのってたなあ……♪チクタクチクタク、今はもう動かない、その時計……( ^0^)θ~♪」

箱村が歌い出した。相当の音痴だ。しかも声がデカい。

「なあ、今はもう動かないって、俺の近い未来を暗示してるのかなあ。自分の人生の筋書きはだいたい知ってるつもりだけども。まあいいよ、人は全員かならず死ぬんだから。どうせ死ぬなら、死も気づかぬうちにヒョッコリやって来てくれればな」

「そんな縁起でもない」

「最近よく感じるよ、耄碌したって。“この古時計、昔はちゃんと正確に時を刻んでいたのに、今じゃぜんぜん当てにならないな”って。“古時計”ってのは俺自身のメタファーだぞ。小学生じゃないんだから、そんなことぐらいいちいち解説しなくたって分かるよな。どや、ポエジーだろう、味わえよ」

「はぁ」

と、箱村が人目をはばからず笑い出した。やたら馬鹿デカい笑い声だ。こっちまで気恥ずかしくなる。

「おい、生真面目すぎるぞ。結構純真な奴なんだな。分かっていたけどな。あんな恐ろしいもの書くぐらいだから、よほど癖のあるお方様でも許されるのによぉ。きっとあんなタッチの作品を情熱にかられながら何度も書いて、律儀にいろんな新人賞に応募したんだろう、御可哀想に」

「ええ、まあ」

「なんだ、浮かない顔して。こんな変な男について行っていいんだろうか、どうも雲行きが怪しいぞ─────そう考えてるんだろう。どうやら図星だな。でもなあ臭いもにはフタをしろ、とよく言うね。あれはお前にとってとても教訓的な話だと‥‥‥」

すると彼は言いかけた言葉を飲み込むと、じっと空を見上げだした。太陽が低くたれこめた雨雲に隠れはじめ、箱村の影も巨大な薄墨の翼の中に消えていく。

「おい、急ごう。ほんとに雲行きが怪しくなってきたな。雨が降ってくるかもしれんぞ」

(6)

空間が二つに割れて、パックリ開いたその奥に、もう一つの空間が出来上がっていた。屋内照明のせいかもしれない、流れ込む日差しのせいかもしれない。出来上がった直方体の箱のなかに、透明セロファンを水面に浮かべたように、膜状の空間の揺らぎを一瞬感じた。

かなり老朽化したエレベーターだ。昇降ボタンが「▲▼」でなく矢印「↑↓」であるところだけ見ても、そうとう年季の入ったエレベーターであることが知れる。コロナウイルスの影響で、最近ではタッチレスの赤外線操作パネルも登場しているというのにコイツは何だ、前世紀の遺物か。

老朽化しているのはエレベーターだけではない。ビル全体もかなり経年劣化している。地震が来たらひとたまりもなさそうだが、国や自治体は指導・助言せずに放置しておくつもりなんだろうか。あるいは、いくら指導助言されようがビルの所有者が蛙の面に小便なのか。

雑居ビルのわりには物静かで、ホールや通路には人っ子一人いない。すべてのものが微動だにせず、静謐のうちにそこにある。ここで咳き込めば、その音がフロアー全体に響き渡りそうだ。部屋の中には誰か人がいるのかもしれないが、その気配が感じられない。夜の闇に身を隠す、密林の深奥の獣たち───そんなイメージが脳裏をよぎる。不思議すぎる、人影はおろか笑い声や話し声すらないというのは。ゴーストタウンのビル内に立ち尽くしているのでは、と一瞬錯覚してしまいそうになる。水を打ったよう、とはこのことだ。廃墟か墓場の空気があたりに漂っている。

エレベーターの中に乗り込み、箱村が操作パネルの「閉」と「⑭」のボタンを押した。14階かぁ。お喋り箱村に注意をうばわれて気がつかなかったが、このビルはそんなに大きかったんだ。さすが人間摩天楼、箱村に似つかわしい職場である。

扉が閉まり、空間が魔法の小箱に変容した。手品師の白い紐に引き上げられていくかのように、密室の小箱は上昇しはじめた。

妙に神経にさわるエレベーターだ。風船を指の腹で擦るときの嫌な音がする。僕はこの音にブリキ製のロボットが歯車に巻き込まれ潰れていく様子を想像した。上昇とともに体に軽いGがかかり、圧力の鎧を頭からすっぽりと被されているかのようだ。足裏が床に吸引されている。橋から峡谷の底に吊るされて、ぶらぶら宙に浮かぶ自分の足元を見ている心地がする。視界の裏側の深い穴。その穴に吸い込まれていく僕の背中‥‥‥‥

壁には一面、ステンレスパネルがはめ込まれていた。そこに二人の影がいびつに引き伸ばされて映っている。おんぼろエレベーターが揺れるたび、二つの影が不思議な虹色の波紋を広げながらさらに変形する。

雨上がりに空にかかる虹。浮かんでは消える七色の波紋。頭のなかで虹色の知恵の輪が絡まって解けない。エレベーター壁を這う虹色。フロントガラスにあたる雨滴のプリズム、そこに光が通るときの色。水槽に付着したギラギラ光る油膜の色。宙に漂うシャボン玉の表面。

僕は今、そんな虹色に動く軌跡をじっと目で追っている。そういえば小学校のころ下敷きをしならせて、映った自分の顔が歪むのを、こんな感じで楽しんで見ていたっけな。

「なんとなく冷凍庫のなかにいる気がしてくるだろう。気持ちまでひんやりとしてきてな。とんだ角型ブリキ缶に閉じ込められたもんだ。なんだ、このやたらブヨブヨした周囲の壁面は、俺達をこんなにあやふやに映しやがって。鏡張りの迷路に入っているようで胸が悪い。そう思うよな。エレベーターは耐火構造にしなきゃいけないから仕方ない、金をケチったんだろうな。何なんだ、このギイギイいう音は。おいおい、ひどく揺れるぞ。ロープや巻き上げ機は大丈夫なんだろうな。これ、エレベーターじゃなくてヘタレベーターじゃないか、って。そう思うよな。このポンコツリフトにいつも乗ってるとな、なんかな、万華鏡をそのままアイスキャンディーにして、パキッと割っちゃうみたいな気がしてくるんだ。たとえばどんな強靭なワイヤーだって、いつかは切れる。このちっぽけな箱をぶら下げてるロープもいつか切れるわけさ。グリスでベトベトになってるこのエレベーターのロープがね。いまピラミッドの頂点に君臨してる奴だって、形あるものは必ず崩れる、ピラミッドだっていつ崩れるか分かんないぞ。どんなに天狗になってても足場が崩れりゃズッコケだぜ。人生と同じだ。この世は無常。あるとき必ず崩れ去る。今日や明日に死ぬわけないじゃんか、って思うよな。だけど人は日々少しづつ確実に壊れていく、それが我が身というものだ。人は全員百パーセント死ぬ。地震で瓦礫に生き埋めになって死ぬと思っていたところが、救助隊に引き出されて命拾いした。それだって、たまたまそのとき死を避けることができたということに過ぎない。死が先にのびただけの話だ。最後の息を吐いた後、もう吸えないって時が嫌でもやって来る。絶対にいつかはプッツンといくわけさ。おまけにこのエレベーターは御老体ときてる。いつの時代も物理の法則をまともに受けるのは御老人だ。若かったころの夢もいずれ砂上の楼閣にすぎないと身に沁みている。それが証拠にアイスキャンディーも時が経ってしまえば、溶けちまって、もうパキッと折ることすらできない。もう自殺もできないんだな‥‥‥‥人が生きていくってことは、そういうことだよ」

箱村の影は口のあたりに虹の水紋を幾重にも浮かび上がらせながら、相も変わらず妙ちくりんな話を止めようとしない。たかだかエレベーターごときに、よくもまあ、モゴモゴと長ったらしい与太事を喋れるもんだ。

「でもエレベーターって定期的に保守点検するんでしょ? 安全ですよ、心配しなくても」

「なんだ、いきなり白けたこと言うなよ。お前は国土交通省の回し者か。そんな理性的でまともなことを言ったら面白くも何ともないじゃないか。せっかく佳境に入ってきたところだったのに、水を差すなよ」

佳境? いったいどういう意味なんだ? ひょっとしたら、これが箱村の言ったイメージの創出ってことかもしれない。あまりにも抽象的な表現なのでスルーしてしまったが、抽象的だからこそ何でもその言葉にぶち込めるということもある。そうはいっても、さっきから彼はのべつ幕なしに喋り続けだ。いくらイメージといっても、小説と同じで、こう立て続けにガラクタばかり並べていては効果が薄れて水っぽくなっちゃうんじゃないのか。

待てよ。もしこのダラダラと長たらしい話の中から、有用な鉱脈を掘り当てるように、後から役に立ちそうなものを拾い上げるしたら‥‥‥。でもそうなら録音するなり、ノートやパソコンに記録するなりしてもよさそうなものだが。いや案外、いま現にICレコーダーをポケットに忍ばしているかもしれない。興信所の調査員が、訪問販売員や保険勧誘員や来客等になりすまして自宅や職場に足を運び、その生の人物像を秘密裏に音声付き動画で記録するといった話はよく聞く。最近ではいろいろな種類の超小型隠しビデオカメラが販売されている。こっそり撮影やら録音されていても分かるわけがない。せっかく録音してくれてるなら、僕も少しは気の利いた、素敵なセリフの一つや二つ、言わなきゃなんないのか。

それにしてもこの倒錯した状況は何なんだ。いつになったら、この堂々巡りの山手線から降りれるんだ。これは困ったもんだな、エライところにノコノコついてきてしまったぞ。

「箱村さん、このエレベーター、やけにノロノロしてますね。14階にはいつ着くんでしょう」

「なあに気にするこたあない。到着するってことは出発するってことをチョイと粘土細工なみに作り変えたに過ぎない。もちろん出発しても必ず到着するとは限らない。だが見方をずらすと、永遠に到着しないことが真の意味で到着することかもしれないんだ。だってそうだろう。普通、出発する人は到着することを想定して、出発している。にもかかわらず、だ‥‥‥‥にもかかわらず出発から到着に向かっていたはずの人が、あるとき実は到着から出発に向かっていたんだと気づき、愕然とすることがある。そして最後には出発と到着がピッタリくっついてしまうんだなあ。たとえばそのいい例が死だよ。すなわち死んだ人というのは、永遠に出発しつづける人であると同時に、永遠に到着しつづける人のことなんだ。あまり数は多くないが、世の中にはそれに気づき生死の大きな壁を乗り越えた人がいる。死は誰にとっても最も辛い災厄だ。だが彼だけはそれを乗り越え、幸せに死んでいける。解脱だよ。ペン先から黒インクが凝固したゼラチンの冷たい表面に落ちる。人生はその黒点のなかにある。いや、というより黒点そのものが人生なんだ。人はその黒点のなかに生まれ、黒点のなかで生き、黒点のなかに死んでいくのさ。おい、到着したければいくらでも到着できるんだぞ。出発したい人がいくらでも出発できるようにな。だけど結局すべて同じことなんだ」

一言発せば、掴みどころのない御題目が大波となって押し寄せてくる。突拍子もない発想を並べたて煙に巻くつもりか。でもなんで煙に巻く必要がある? もういいかげんキャパ一杯で、あふれ出しそうだ。まったく常識的な会話が成り立たない。この男の頭蓋骨の中身は年がら年じゅう勃起しっぱなしじゃないのか。いったい何をにおわせ、どこに誘導しようとしているんだ。ただでさえオツムの弱い者にとっちゃあ、こんな冗長でややこしい話はお手上げもいいところである。何を言ってるのかサッパリ解らんのは、東大全共闘の討論会以上だ。三島由紀夫でも連れてきてくれ。そんなに一杯、空から傘を落とされたんでは、動きが鈍いと串刺しだ。ハチの巣にされるのだけは御免こうむりますぞ。

「な、言うこと分かるだろ?」

「???」

「そんな怪しげな顔すんなよ、フィーリングだよ、フィーリングで分かれ」

「ええ、フィーリングなら何となく分かります、同感です」

‥‥‥何が分かるもんか。この舌先三寸のペテン師め。 (´ω`)トホホ…

不気味な機械音がやみ、エレベーターの扉が開く。外の空気が流れ込み、足先から頭までさすり上げる。どこか窓でも開いているのだろうか。扉の向こうは廊下で、床と壁と天井の各面が合わさり、角筒の内部空間をつくっている。通路は視界に定規で線を引くように、遠近法の消失点に向かってずっと奥まで続いている。予想通り西側の窓が開いており、そこから紫がかった外光が弱々しく差し込んでいる。いつの間にか日が沈みかけているらしい。かなり時間が経ってしまったんだな。差し込む日射しが斜めに傾き、フロアーに随分と細長い陰影を刻んでいる。

「俺な、ちょうどこのトワイライトの時間帯にな、こんな具合に光の砕けたフロアーの色を見るだろう。その度にな、便器に浮かんだ胎児の死体を想像しちゃうんだよ。便器の中の‥‥‥。俺ら夫婦の赤ちゃんが流れちゃったことがあったんだ。それから、なんかな、夫婦仲が壊滅的になっちまって。もう、それがトラウマになっちゃってるんだよ」

便器というその言葉に、子供にからかわれた公園の小便器が、一瞬脳裏によみがえった。煙草の吸殻が、切り落とされた指のように尿の海の浮かんでいたあの小便器が‥‥‥。

「ああ、それは御気の毒に‥‥‥。あんまり考えないほうがいいですよ。まあ、考えるなといっても、イメージは勝手にポコポコと浮かんできますけどね。意志で止めようとしても、できるもんじゃない。僕だってその話を聞いて、指の映像が勝手に流れ出てくる」

「ほう、ようやく食いついてきたな。心の鎧を脱いじまえ。もっとどんどんサイコになれよ。自分を解放しろ。しかしどうしてかね。指なんて奇想天外なものが出てくるとはねえ。こりゃ、煙に巻くつもりで巻かれちまいそうだな。こういう複雑に交錯する光の照り返しには、回転する万華鏡だとか、床に砕けた五色の角氷だとか、もっとしっくりくる美しい表現が‥‥‥」

「ははあ、やっと仕事の内容が飲み込めてきましたよ。イメージを創出するってことだったけど、漠然としすぎてて分かんなかったけど‥‥‥」

「ちょっと奇を衒いすぎたか。そうそう、今やってるようなことを、もっと効果的にやるわけよ。それで金がもらえるんだから、こんな楽な仕事はない。お前さんは俺たちのお眼鏡にかなったんだよ、この仕事をする資格があるってな。だけど本番ではもうちょっと自由に好き放題、喋ってもらわんとね。イカした仕掛けがあるから、大船に乗ったつもりでデタラメでいいからダラダラと話せばいいんだよ。心配すんな‥‥‥‥しかし今の回転する万華鏡と床に砕けた角氷というのは、なかなかイケてるな。覚えといて事務所で書き取ろう。録音したやつは後で拾い上げるのが大変なんだよ。直接ノートに書くのが原始的だが一番いい。それから、もう一つあったな。なんだっけ、おまえ覚えてないか。ああ、ペン先から落とされたインクが黒点になるやつ‥‥‥‥いや、こいつは月並みだ。面白くねえ」

「そういうことだったんですか。最初は、実際どういう人だろうかと困惑したんですが、そういうことだったら一応合点がいきます。箱村さんがエレベーターのロープと人生を掛けたときも、保守点検のことなんか言わずに、人生は砂漠だとでも言えばよかったかな」

「おう、ようやく馴染んできたな。しかし砂漠? お前の発想はいちいち突拍子もないな。ああ、そうだった。それ、お前の『砂笛の孤独』のメインテーマだったな」

「人が生きていくということは、見渡す限りの地平線にぐるりと囲まれた砂漠を歩かされているようなもの。歩いても歩いても果てがない。夜が来れば砂漠は黒くなる。そしてまた朝が来れば白く‥‥‥‥黒と白の無限の繰り返し。それ以外は何一つ変わらない。灼熱の太陽がジリジリと照りつける。喉は乾いてカラカラ。いつか必ず力つきて倒れる。百パーセントそうなるんだ。いつか砂漠の砂の上に倒れることが分かっているのに、どうして歩かされ続けなきゃならない。いつか死ぬことが分かっているのに、どうして僕はもがきながら生き続けなきゃいけないんだ。苦し紛れに、腰の水筒から水を飲んだ。少しだけ楽になった。その場かぎりの人生の災厄しのぎ。でもそれは死を少し先にのばしただけのこと。せめてどこかにオアシスでも見えれば。蜃気楼でもいい。見えさえすれば、いま必死で歩いている意味を確認できるのに。だけど周りに見えるのは、ただただ地平線だけだ。砂の上を全力疾走しようが、その場にしゃがみ込もうが、どこにもゴールというものがない。それが人が生きていくということ。

‥‥‥キエル (*_*;)(*_:::∴…(* …:::∴サラサラ……バイバイ…」

箱村は電池のきれたロボットの玩具のように、ぎこちなくその場に立ち止まった。図体がでかいと動作一つ一つがスローモーに見える。腕を組み思案顔だ。

「う~ん、生きていく辛さや空虚感が俺のより鮮明につたわってくるな。好みもあるだろうが、お前のほうがイケてるメタファーなんじゃねえ? 間の抜けた顔してるわりにはやるじゃねえか。さすが俺の目に狂いはなかったということだ。この砂漠の例えも覚えといて後で記録するか。ま、いいか。一本とられたようで、なんか面白くねえから」

「いやこれ、ずっと前から考え続けているモチーフなんで‥‥‥まだ若いのに人生の悲しさ苦しさを語るなんておこがましくて穴があったら入りたい気持ちです。ホントはそんな人生でもなぜ生きるのかという答えが知りたいんだけど、考えても考えても分からない。結局小説の主人公も、そこに立ち尽くしたまま終わらざるを得ない。さっき箱村さん、黒点がナンタラカンタラっていう解脱の話、してましたよね。アレを聞いても救われるどころか理解を超えていてついて行けないんですよ、正直言って‥‥‥‥でも一体これ、何かの利益を生み出すんですか。旨みなんて、どこにもなさそうですが。道楽、酔狂の類としか思えない」

「だから心配しなくていいって言ってるだろう。道楽でも、酔狂でも、物好きでも、気まぐれでも、ちゃんと社長が金払ってくれる。しかも歩合制じゃない。出勤すればチンタラしてても定額の日当が出る。もっとも社長って言ったって、今は社員が俺ひとりしかいないんだがな‥‥‥いや、お前が入るから二人か。社長といっても名ばかりで、年上で金を出すのがアッチだからそういう関係になってるだけだ。しかし俺にも部下ができたのか、うれしいなあ。これで元に戻った」

雇われる前から僕の上司になった気でいる。厚かましい奴だ。年長だから仕方ないか。

「元に戻ったって、僕の前に誰かいたんですか?」

「いたよ、才能が並大抵じゃないやつが」

「そんなに優秀だったら、どうして辞めちゃうんだろうか」

「心配すんなって。入り込むな」

「だけど大丈夫かなあ、僕はそんなに本読んでないし‥‥‥」

「大嘘こくな、ネタもあがってるし裏も取れてんだよ。これも﨑田から聞いたんだ。お前の住んでた学生アパートの部屋、古本の山で足の踏み場がなかったそうじゃないか。アパートが取り壊されたとき、お前がどこに古本を売ったかも目星はついてるんだぜ。どうせ売った金を、この度の本をつくるのに充てたんだろう、ホラ、用紙代とか印刷用消耗品代とかに」

「あの野郎、ベラベラまた喋りやがって。本はただのインテリアだったんです」

「なに、素っ恍けてやがる。インテリアって柄かよぉ。部屋、ただ本の山が所狭しと積み上げてあるだけで、ぐちゃぐちゃだったそうじゃねえか。三畳の汚いタコ部屋に室内装飾かよ。スペースがないから本を縦に重ねていかなきゃなんないのは分かる。だけどそんな窒息しそうな中でよく小説を書いてたな。本の山が上から崩れてきたらどーすんだ。積み上げなおすのか。それって地獄だろう。賽の河原だよ。小説を何冊積み上げ続けても、積み上げたそばから鬼がやって来て崩しちまう。賞に応募する度お釈迦になるお前の小説は、賽の河原の石ころだ。いいかげん石を積むのはやめようぜ」

「﨑田の話は割り引いて聞いてください。やたらオーバーに騒ぎ立てて面白がってるだけですから」

「まぁいいや、沢山の本がお前の部屋にあったにせよなかったにせよ、お前が仕事ができるにせよできないにせよ、そんなの河童の屁だ。たとえお前がどんな役立たずだったとしても、社長は必ず金を払ってくれるよ。社長は成金で金の使い道に困っている。ジジイだから老い先長くないんで、全部使い切って死にたいと思ってるんだ。利益が出なくても、見栄で利益が出たフリしてポケットマネーから払うよ。それにどうしょうもない奴は最初から雇わない。安心しな。年寄りの道楽に付き合ってやろうじゃないか。御老人は大切に、それが人の道ってもんだ。けど社長には逆らわないこったな。能無しのふりしてれば、可愛い奴だと思って褒めてくれるし、胡麻すりしようもんなら、金を割増しでくれたりする。単純で人はそんなに悪くないんだが、愚物だな。俺みたいな才能のある奴を目にすると嫉妬するんだよ。すぐ腐らせようとしやがる。そのくせ自分を大きく見せたいもんだから、腐らせるくせにその才能あふれた創作物をなんとか横取りしようと画策する。画策なんかしなくても、金さえ貰えばくれてやるのにな。古い世代の人間だから、まだ恥の意識はあるんだろう。若いころ出版関係に携わっていたことがあるみたいだ。だから文才あるとこ見せたいんだろう、文章作法あれこれで、箸の上げ下ろしにもうるさく言われただろうからな。叩かれまくってる分だけ威張りたいのよ。適当にお世辞を言っとけ、俺は言えねえけどもな。天狗にだけはなるな、謙虚でいろよ。まずは忠告しておく」

「はじめて箱村さんの話の内容が理解できました。今度からあんまりビックリさせるような話でなくて、そういう分かりやすい、まともな話をして下さいよ」

「前の子もこのやり方で迎え入れたんでな、ついね。驚かせてスマン」

「いま何時なんですか? 僕の腕時計、電池が消耗してかなり狂っちゃったみたいで」

「ああ携帯、持ってなかったんだな。ウ~ンあらかた六時だな」

「ん? じゃあ、この時計とだいたい同じだ。狂ってなかったんだ。おかしいな。ずいぶんと長いこと、話したような気がするんですが。あんまり経ってないですね」

「濃縮された時間を過ごしたんだろう」

「集中した時間を過ごしたら、時が速く流れた気がするのが普通なんじゃあないですかね。ああ知らない間にこんなに経っちゃってた、って感じで。時が凍りついちゃったのかな」

「だったら夢でも見てたんだろう‥‥‥おい、着いたぞ。ここだ」

(7)

ところどころ破れた透明ビニールシートに覆われたドアがあった。取って付けたような態とらしいドアだな、文字通り取っ手もついてるし。そう思うと可笑しくなった。壁とまったく同色のドアなので、気づかなければそのまま通り過ぎてしまっても何ら不思議ではない。

とび出た取っ手は、壁から突きでる金属の拳だ。手首のない片目の海賊船長が義手をはめこむ素早さで、箱村はアラヨとばかりに拳をひねり、手前にひく。壁が雲母の断片となってめくれ、中から無声映画の停止したフィルムの世界がのぞく。

─── それにしても、どうしてこう静かなんだろう。

部屋の内部は暗緑色に凍りついていた。ブラインドはおろされ、事務机やコピー機などとおぼしきオフィス備品類は皆、コークスか何かで出来ているかのように見える。仄暗さの中、ソファーらしきものの上には、なにやら大きく浮き沈みする腹が見えた。

─── コイツが社長か、こりゃ何とも恰幅のいいおデブさんだこと。誰かに似てるな、誰だっけ?

僕はその社長とやらの締まりのない姿に、ある童話が閃いた。それは例えば‥‥‥

例えば、その王様は大変な食いしん坊で、国じゅうの食べ物を一人でぜんぶ食べつくし、民衆を飢餓へと落とし込んでしまった。王様は自分が食い物を食べつくしてまい、もう国に食べるものがないと知ると、人生や自分自身に絶望して、コークスで出来た暗い小さな家で隠遁生活をおくるようになった。

ある日、王様は大発見をする。食いしん坊の王様は空腹に耐えられず、試しに家の壁を舐めてみた。なんと甘いのである。コークスだと思っていた家が、時間とともに黒色が褐色がかってくるのにつれて、徐々に和菓子のカリントウに変わっているではないか。

食いしん坊の王様は、家の中にある半ばカリントウ化した調度品を少しずつ食べながら生き続けた。そしてついに彼が死んだ時には、死体は人の形をしたコークスの塊になっていたという。殊勝な家臣たちは、コークス人間になりはてた哀れな王様な姿を見て、内心「このアホが」と思いつつも、周囲の目を気にして、嘆き悲しむふりをしながら彼を土に葬った。そのまま死体を放置しておけば、そのうち美味しいカリントウ人間になったものを、実にもったいないことをしましたなあ。

そうして何十年か経った後、王様が葬られた土地には一面、コークスの樹が育ち、コークスの実をつける花がいっぱい咲いた。貧困に苦しんでいた民衆は、ここぞとばかりコークスの実を採りまくり、それを他の国へ売りつけて、瞬く間にみな大金持ちになってしまった。民衆は儲けた金で、貧困のとき食えなかった分を取り返してやろうと食いまくった挙句、王様以上の百貫デブに全員なってしまったのだった。

民衆も馬鹿ではない。皆いつかコークスをそのままにしておくとカリントウに変わることに気づくだろう。彼らも王様同様コークスを食べ始め、あまりのメタボリックシンドロームのひどさのゆえ、国じゅうがコークス人間の黒い屍にあふれることになるに決まっている。その時こそ俺様が、コークス人間どもを他国に売りつけて、その金でたらふく食ってやる番だ。めでたし、めでたし‥‥‥‥。

ああ腹減った、なにか食いてえ。しかし何でこう、僕の考えることは食い物のことばっかりなんだ。金欠病で二日に一食のせいかもしれない。おかげでこの通りガリガリだ。

突如、コークスの部屋に薔薇色の夕陽が流れ込んだ。箱村がブラインドを引き上げたせいだ。そのときたまたま見つめていたガラス製のテーブルにも夕陽が流され、影の覆いが取り払われる。テーブルの透明な天板を通して、夕陽が下の絨毯の緑色と溶け合う。テーブルの表面が、そこだけ光の明滅する小さな海になった。波が老婆の白髪のようにコイル状に逆巻き、溶岩のように飛び散るあの海に‥‥‥

何気なく窓の外に目をやると、血のしたたる生肉の雲に囲まれ、沈みゆく太陽の姿が見えた。まだ輝きは残っていて眩い。沈む直前の太陽が、遠い彼方で断末魔の叫びをあげているのが、波動となってここまで押し寄せてくる。

頭痛がしだした。頭のなかに大きな石が入り込み、転がりまわっている───そんな感じの頭痛だ。視界が夕陽の涙に濡れている。鼻血が内側に噴き出して、眼のガラスカバーを染めている。目眩もしだした。気持ちがわるい。この異様な匂いのせいか?

‥‥‥‥僕は自分の後ろ姿を、浮揚して斜め上からのぞき込んでいる。頭の蓋がパカッと開いた。開いた中には誰かの顔が入っている。切り抜かれた紙そのままに、その顔は薄っぺらい。取り出してみると、それは顔の切り抜きではなく、鏡だった。黒い鏡の薄い表層に紅を差した唇が、リボンのように浮かんでいる。唇は血のワインをストローで吸い上げ、僕の顔面に吐きかける。吸い上げては吐きかけ、吸い上げては吐きかけ、何度も何度も‥‥‥‥

鏡に浮かんでいる目がカッと見開き、不意にこちらへ飛び出て来た。やがて飛び出た目玉から、やせ細った幼児の手足が生え出てくる。目玉は陽炎のように身をくねらせながら、この部屋の異様な匂いの中をさまよっている。なんだか僕の目玉まで手足が生え、眼窩から飛び出し、自由気ままに部屋じゅうを走り回りだしそうな気がしてきた。

─── おいおい、いったいなんだ、これは。幻覚症状にいざなわれていたんじゃないだろうな。この部屋はどこかしら狂気じみた雰囲気が漂っているぞ。

「この部屋は不思議な臭いが充満してるだろ。たまらんな、こりゃ。窓あけて風とおすぞ、風を」

「何なんですか? この一種独特な浮遊感は。頭がクラクラしてきます」

「これが下手人だよ」

窓を開きながら箱村はそう言うと、ソファからだらりと垂れたデブ社長の手元にある何やらお香を焚く器状のものを指差した。チョロチョロと燃焼する仄かな火から紫色の煙が渦を巻きながら上昇し、たゆたい、天井に遮られて周囲にひろがっている。逆立ちして紫色の雲海を見ているようだ。

「危ないねえ、社長。アンタが酩酊して、押っ死んじまうのは結構だが、火事にでもなったらどうするつもりだ」

「そ、それ何ですか」

「見れば分かるだろう、ただの植物だよ。植物の葉や花をお茶みてぇに粉々にして、燻して煙を楽しんでるんだ。お香だよ、お香のちょいとハードやつだ」

「大丈夫なんですか、それ。大麻のように捕まったりしないんですか。薬事法とかあるんでしょう」

「大麻じゃないから安心しな。まあ、合法か非合法かって問われたら分かんねえ。法学部卒でも司法試験を受かったわけでもないからな。合法と非合法の境目ぐらいじゃないの。薬事法なんてコロコロ変わるからさ。だって今でも山ん中にはえてるんだぜ。この前、社長に言われて採りに行ったよ。何て言ったかな、クサノオウだったかなキケマンだったかな、黄色い可愛い花が咲くやつだ。通はパイプに葉を詰めてプカプカやるそうだ。他に外国産の幻覚系の草花が混じってると思うんだが、よくは知らない。皮膚病の薬やサリンの解毒剤に使われたのもあるそうだぜ。別にいいんじゃないの? 七転八倒してるわけじゃない、ご本人は気持ちよさそうにオネンネしてるんだから」

箱村は流しから持ってきたコップの水を器に注ぎ入れた。ジュッという火の掻き消される微かな音とともに、トグロ巻く紫蛇のイルージョンは雲散霧消した。─── 何をコイツは呑気なことを言っている。御縄を頂戴して豚箱に、なんてのは真っ平だぞ。

「おい、そんなシケた面で俺をボーッと見つめるな。キスでもしてもらいたいのか」

そう言うと、彼は何事もなかったかの如く大あくびをした。お気楽な奴だ。

「驚きましたよ。目玉オヤジがでてきて、『おい鬼太郎!』って話しかけてくるのかと思いましたよ」

前後の脈絡なくあまりに突飛な戯れ言が飛び出したためだろう、いきなり箱村が腹をたたいて笑い出した。壺に入ってしまったようだ。笑うとこんなサイケデリックな笑い方になるんだ。よほど僕の目玉オヤジの声真似がひど過ぎたらしい。

「出ました、ナイスぼけ! お笑いのセンス、あるじゃないか。作家でなくて漫才師めざした方がいいんじゃね? そのほうが当たれば儲けがデカいし」

ボケじゃないってば。幻覚でほんとに目玉オヤジが出てきたんだって。分かんないかなあ。

だしぬけに玩具風船の吹き込み口から漏れ出る空気の音が、耳に絡んだ。なんだ、この情けない音は。社長の寝ぼけ声だった。一歩踏み込み、その顔をのぞき込む。肌はリノリウム床材の光沢を示し、頬にたるんだ脂肪のボタ餅がはり付いていた。見事な二重顎だ。

ああ、腹へった。もしこの社長とやらが正真正銘の猪豚だったら、さっそく尻から鉄棒をさし込み、炭火バーベキューで丸焼きにして食らいついてやるところだ。さぞ食いごたえがあることだろう─── とたんに口腔に唾液がしみ出てくる。まだ幻覚症状の余韻は残っているようだ。映像が夢のように脳裏のスクリーンに流れていく‥‥‥‥

黒々とした森を背景に、燃え盛る炎の舌が周りの空気を明るく舐めまわしている。その炎を囲んで、嬉々として踊り狂う土人達の輪。絶叫と興奮、鮮烈なビート、激情のリズム。土人たちは顔じゅうに彩色した様々な模様を描き込んでいる。

音楽にあわせて動きまわる、引き締まった焦げ茶色の脚。その脚に炎の明かりがオレンジ色のセロハン紙を貼り付けている。女たちも豊満たる乳房を震わし、あるいは我が子のように両手に抱きかかえ、嬌笑しつつ踊りまくる。陶酔の渦。小刻みに揺れ動く腰蓑。

今、丸焼きになった猪豚の首が切り落とされた。首は切り口を下に、伏せたお椀のように地面に落ちる。顔面から突き出た高慢な鼻は現在、夜空に向いている。目も口の不思議なほど安らかに閉じている。まるで眠っているといった様子で。

つづいて首の付け根から腹を通り、股の付け根あたりまで一気に牛刀が走る。流れ出る墨汁のような血液、タールに浸した嘔吐物のような内臓。風と共に樹々が揺れ、斑の影がその上を這う。そのせいで、割れ目から泡を絡めながら磁石の塊がとび出してきた光景に見える─── ちょっと待ってくれ、豚は丸焼けだったんじゃなかったのか? どうして血なんか流れ出てくる。

縦に開かれた猪豚の姿は、イチジクを真っ二つに割った時とそっくりだ。四つ足は硬直したまま微動だにせず、木彫りの置き物のそれに近い。四本の脚が、暗い海にぽっかり浮かぶボーリングのピンのようだ。

僕はそのシーンを捉えるや、発情した雄犬じみた凶暴さで、長い長い黄金色の坂道を樹々の間をぬって駆け下りた。そして土人の油を塗ったような汗まみれの体を押しのけ、猪豚の割れ目に頭ごと突っ込む。目が開けられない。内臓の暗闇のうちに、魂が抜けかけるような深い渦がある。

僕はナイフを持って、人間の本性という被膜を剥いでいく。唇からはナメクジの舌が這いだし、猪豚の内臓の入り組んだ筋繊維を舐めまわしている。舌が食欲に勃起している。心が真っ裸になって、この臓腑の海を転げまわっている。喉を満たす肉塊は、食道の粘膜に周期的な愛撫をあたえ、やがて僕は欲望の深い渓谷の底に射精の白い糸をひくだろう。

不意に顔に窓から入り込む冷たい風が当たり、我に返る。冷や汗で体中がぐっしょりだ。呼吸も荒い。箱村がニンマリしながらこちらを見つめている。

「今にもチビりそうな顔してどうした。さてはトリップしていたな。どんな幻覚を見たんだ。勿体ないから、忘れないうちに内容を何かにメモっとけよ」

「どっかの国の部族民が、炎の周りを輪になって踊ってました」

「なあんだ、キャンプファイアーもどきか。でも、それってアフリカ版盆踊りでもあるな。イケてるぞ。いっちょ八木節で踊り狂うか。江利チエミの八木節、知ってんな。♪ア~ちょいと出ました三角野郎が、四角四面の櫓の上で~♪♪ どうした、やっぱ若者は知らねえか」

「あの、その唄‥‥‥‥」

「知らねえんなら仕方ねえ。ほんじゃ、V6の『WAになっておどろう』だ。これなら知ってるだろう。♪オーオーさあ輪になって踊ろう、ララララー夢を叶えるよwow~♪♪‥‥‥」

箱村は歌い出し始めてしまった。勝手に悦に入っている。どこまでも呑気な奴だ、それに音痴だし。

突如、腹を割られて死んでいるはずの猪豚の目が開く。戦慄のあまり息がとまるかと思った。まだ幻覚の続きを見ていたのか、と。そんなはずはない。社長さんのお目覚めだった。幻覚と現実の境界線がまだ曖昧だ。社長のまばたきを繰り返す朦朧とした細い眼。その間の抜けた有り様は、肉団子に埋め込まれたバカ貝が殻をパクパクやっている、とでもいった形容がふさわしい。

まだ箱村は歌いながら下手くそなステップを踏んでいる。歌とステップとリズムがまるで合ってない。いいかげん飽きたらどうだ。この人、リズムがチグハグなのは、どうやら会話だけではなさそうだ。

「なんだ赤井、ニタニタして。リズムがずれてるってか? 地軸がズレてなかったらどうなると思ってんだ。四季がなくなっちゃうぜ。偏西風も貿易風も吹かなくなって、大気が循環しなくなっちゃうぞ。それって大事だろう」

やっと音痴な歌がやんでくれた。箱村の声がデカ過ぎたせいにちがいない、社長の意識が次第にはっきりしてきたようだ。むくむくと上体を起こすと、欠伸を押し殺しながら怪訝そうに僕を見上げた。ドラム缶かボンレスハムの塊が服をきたような体つきだ。社長はしばらくマジマジと見入った後、すっとんきょうな声を出した。

「あんた、誰?」

箱村が呆れ顔をしながら、それに答える。

「ニューカマーですよ、例の赤井カサノっていう。寝ぼけまなこで何、言ってんですか。歳でボケてきたんですか」

「あ、そうかそうか、そうだったな。赤井カサノちゅうのは、でっきり男とばっかり思っとったよ。あの作品を読んだら誰だってそう思う。女の子だったとはなあ。なるほど女の名前であってもおかしくはないな。君、素顔メイクも結構いい線いってるが、もっと化粧しなさい。それからそんな野郎みたいなシケた服を着ずに、ミニスカートをはきなさい。男ども悩殺してやるんじゃ。服が欲しけりゃあ、いくらでも買ってやるぞ」

「いやだなあ、社長。しっかりしてくださいよ。よく見てください、男じゃないですか」

社長は再び皮のたるみに埋まった眼をゴシゴシこすり、僕の顔をのぞき込む。

「いや、こりゃどうも失敬。なんか君の服がフワッとした感じだし、顔が白粉をはたいたように白いもんでねえ。おまけに箱村が大男だから、相対的に小っちゃく見えっちゃったんだなあ、これが」

「ああ、この作業服、小柄な僕にはかなり大きめですからね、もうダブダブで‥‥‥‥何年か前に学生アパートを着の身着のままで追い出されちゃって、今はこれしかないんです」

「いやいや、なかなか君に似合っとるよ。なんとも可愛らしいじゃないか。ニューカマーならぬニューハーフ‥‥‥つうかニュー・オカマーってとこじゃな。ワシは歳とってるから、男でも女でも可愛けりゃいいんだ。君は少女漫画の主人公みたいな可愛いお目々チャンをしてるから、そういうダブダブとしたのはよく似合うよ。なあ、いただろう。『わたしマーガレットちゃんよ』とか言って、目ん玉のなかに星があって、落下傘みたいに広がるフリルのスカートをはいてる人形が。古い話だから分かんねえか。まあ、よろしくな」

社長は肩を揺さぶり、大きな口を開けて笑い始めた。太鼓腹が痙攣している。笑い過ぎて腹が痛いのか、再びごろんと寝そべってしまう。

マーガレットちゃん? そのうえオカマだと? 小馬鹿にするのも程ほどにしろ。いや我慢、我慢。この人も悪気があって言ってるわけじゃない。それにしても、どうして僕はそんな大昔のことが分かるんだ? 僕の記憶に、ずっと昔の知らない誰かの記憶が、何かの拍子で紛れ込んできたのか? 幻覚を見ている間に、意識だけが僕から脱け出して、過去にタイムマシンで旅してきたのとでもいうのか? いやそうではなく、もしかしてここにいる僕自体が、実は本当の自分じゃないのでは?‥‥‥‥‥そんな馬鹿なことがあるか。きっと昭和レトロの特集か何かで知っただけなんだ。

「いえ、こちらこそ、どうぞよろしくお願いします」と緊張で体をこわばらせる赤井君に対して、社長は寝そべったまま喋りまくる。

「直立不動はよせよ。そう固くなるな。コチコチじゃないか、永久凍土じゃあるまいし。気楽にしてりゃいいよ。人がいいのは一目見て分かった。ワシはいつも冴え冴えだからな、瞬時にして分かるんだわ。君は神様や仏様に好かれるタイプだ。きっと平凡で浮き沈みの少ない人生を送れるぞ。目立たない低空飛行の人生だ。決して『山高ければ谷深し』のストレスまみれの人生じゃない。ほとんど世間に目立つこともなく、ひっそりとこの世から姿を消していく。そこがまた情趣があっていい」

「はぁ」

「よく“神はその人が担げない荷物は背負わせない”と言うじゃろう。魂の足腰を鍛えるために、ホントはもう少し君には苦難の荷物を背負わせることもできたんだが、なんせ君がそんな風にあまりにもみすぼらしいもんだからねぇ、神様も背負わせるのが忍びなかったんだよなぁ。結局そちらの道は選ばせなかった。だけど正解だったんだよ、これが」

‥‥‥‥褒められてるのか貶されてるのか。痛し痒しだ。一体いつの時点からものを見ている。僕の未来はこれからじゃないか。はやばやと物語のあとがきを書いてくれるな。

ようやく社長はソファからむくむくと起き上がり、伸びをする。今にも着ているスーツのボタンが飛んで、なかのワイシャツが腹の部分から破れてしまいそうだ。もう猪豚の腹の割れるのは見たくないぞ。

ソファーは社長の重みで窪みができている。いつも寝っ転がってるのがバレバレだ。

「さてさて、これで抜けた穴が埋まり頭数がそろったな。箱村君。待望の新人も入ったことだし、いよいよ仕事をせにゃいかんな。だけどなあ、ワシ、今はちょっとめんどくさい気もするんよね。曼陀羅華の幻覚効果がスゴすぎて」

「何か目ぼしい幻覚でも見ました? 今すぐパソコンに音声入力してください」

「スゲーのを見た。スンゲエのを見たのは覚えてるんだけど、中身は覚えてない」

「何やってるんだよ、まったく」

「なんだと? なにタメ口きいてんだ! 喧嘩売ろうってのか! お前はいつも一言多いぞ! いつからワシを指導する立場になった? あん?」

社長はそう声を荒らげた。気色ばみ、ちっちゃなお目々を三角にして怒っている。

「すみません」

詫びる箱村のその神妙な表情に、思わず吹き出しそうになった。ノッポとデブが安っぽいコントしてどうすんだ。

「分かればよろしい。でも今なんだか体がふらつくんだよね。やめない? どう思う?」

「どうでもいいですよ、俺は。社長の好きにしてください。仕事してもしなくても、どうせ俺は給料制なんだから。でも赤井君なんかは今からでも働いて、金ほしいんじゃないんですかねえ、なあ」

「ええ、お金は欲しいです」

「ふうむ、でもワシはちょっとヤル気がせんのよ」

「ヤル気せんと言ったって、社長の仕事なんて、あって無きが如しじゃないですか。俺らを働かせて、その漁夫の利をねらってるだけで」

「いま聞き捨てならないこと言ったな。何て言った? 仕事があって無きが如し? 最近お前、生意気な口を利くようになりやがって。ワシが君らの話すことの中から有用なイメージを抽出するという、最も困難な仕事にたずさわっていることを忘れたわけじゃないだろうな。箱村、今日もアホ全開だな。へらず口をたたくな、おい!」

花菱が気色ばんでいる。

「いや待ってください。ただ俺は赤井君のこと考えて‥‥‥」

さしもの箱村も語尾がごにょごにょと消えいってしまった。あっさりトーンダウンである。やっぱり雇われの身は弱いな。売り言葉に買い言葉とはいかないようだ。

「いえ箱村さん、別に僕、今日、仕事しなくたっていいんです。なんだかこの部屋に入った途端、気持ち悪くなっちゃって」

「おう、そういえば顔から血の気が引いて土気色だな。曼陀羅華をかいだら誰でも変になるんだが、それにしてもちょっと敏感すぎやしないか。血色の悪い顔がまた色っぽくて可愛いぞ」

何がおかしいのだろう、社長はニタニタ笑いながら僕の背中をさすりはじめた。ひょっとしたら変な趣味でもあるのかもしれない。そう考えるとゾッとしてくる。背中を上下する不快な感触。背筋に悪寒が走るとはこのことだ。

「吐き気とか、ひどい目眩とか無いな」

「いえ、そこまでは‥‥‥‥」

社長の手の平が吸盤のように背中にはりつく。ヌメヌメと湿っぽい。どしゃ降りの中、雨の沁み込んだ運動靴をはいて歩いた子供の頃の記憶がよみがえる。あの気持ち悪さ‥‥‥言葉とは裏腹に、社長の手の平の動きに吐き気がしてきそうだ。

「なら大丈夫だ。こいつは昔、薬として栽培されてたぐらいなんだから、心配すんな」

体をずらし、手から逃れる。だが逃れた後も社長はせせら笑いを浮かべたままだ。なぜだか分からないが、僕はその声を殺して薄気味悪く笑う様子に、誰かの首を絞め上げる黒手袋の動きをオーバーラップさせてている

「うん、そうだな。俺もそう思う。二人で一緒にこの部屋に入ってから、急に顔色が悪くなった。俺はどうってことないのにな」

「なんていうか、頭ん中でカチンカチンの石ころが転がってるみたいな、脳天に刺さった釘が錆びついてどうしても抜けないみたいな感じ‥‥‥‥きっとあの煙をまともに吸っちゃったのがいけなかったんでしょう」

「要するにアレだな、きっと君はマーガレットちゃんから蚊に生まれ変わっちゃったんだ。前世、ド助平なことばっか妄想した報いでな。そんでもって蚊取り線香の煙を吸って、あの緑色の渦巻きに目を回して、くるくるコテンというわけだ。大丈夫、また生まれ変わればいいだけのことだ。今度はまともな人間になって生まれて来いよ」

このデブ社長はいったい何を言っているんだ。冗談なのか狂っているのか、支離滅裂である。

「ああ、夏の想い出、少年時代、夏休み、海水浴、スイカ割り、かき氷‥‥‥‥そして金鳥の蚊取り線香だ。思いだすなぁ、情趣があるなぁ。ポエジーだ」と、社長はさらに支離滅裂をたれ流し続ける。

「野っ原に自生してる草花を燻した煙ぐらいで、こんなにまいっちゃう人間がいるとはな。こりゃ驚き。もしかしたら、お前、空腹なんじゃないか。すきっ腹には、こたえるのかも知れん。アルコールといっしょで」と訳知り顔にそう言うのは箱村だ。

「‥‥‥‥‥‥‥」

グウ。そのとき不覚にも腹がなってしまった。最悪のタイミングだ。 (◎_◎;)ハズカシイ

その音を聞くや、いきなり社長が大声で笑い出した。コップが続けざまに床に落ちて割れたような甲高い笑い声。肥満体が揺れている。まるでパンパンになって揺れるゴム人形だ、温められて空気の膨張ではじける寸前の。

「お見事! 絶妙なタイミングで笑いをとったな。それこそ腹をならしてバッチ、グウだ。腹へらした学生なんて、もう前時代的なものとばっかり思っていたが、今でもちゃんといるところにはいるんじゃなあ。実に痛快だ、赤井君、可愛い奴だ。野郎でなければ嫁さんにしたいぐらいだ。おい、これでたらふく食え。それ、どっかの電器屋の作業服だろう。そんなダサくてブカブカなのは捨てろ。いつも同じ服きてちゃあ、女に飽きられるぞ。食った後の残りの金でパリッとした服でも買え」

やにわに彼は懐からプラダのさぞ値が張りそうな財布を取り出すと、それをテーブルの上に投げ捨てた。

「財布ごとやる、持ってけ。今日はお開きだ」

テーブル上の小さな海面には、沈みかけた赤い太陽が、潰されかけた心臓さながら、ひしゃげて映し出されている。財布の開いた口からは一万円札が何枚も、女の胸元からのぞく下着のように、恥ずかしそうに顔を出してていた。

「何もしてないのに、こんなに貰えません。しかも財布まで‥‥‥」

社長の後ろから箱村が、背後霊よろしくヌッと頭を突き出した。しきりに財布を懐に入れる手真似をしながら、金魚のように無音で口をパクパクさせている。

─── 貰ットケ、貰ットケ、イイカラ貰ットケ‥‥‥‥

それでも躊躇う僕を見かねて、箱村が素早くテーブルから財布を掴み上げると、「ほらよ」と目の前に差し出した。

「お前は何にもしてないことねえよ、だから貰っとけって」

それからおもむろにICレコーダーをポケットから取り出すと社長に手渡した。やっぱり録音してたんだ。

「どうだ、シナジー効果はあったか」

「まずまずですな。あんな恐ろしいものを書く奴だから、もう少し異常性を期待してたんですが、まともな好青年でした。のんびりしていて牧歌的というか、何というか。誰もアイツと同じようにはいかんでしょう。聴いてもらえば分かるでしょうが、シュールなことも話してる。結構いいのが録れてますよ。雇ってもいいんじゃないんですか? 社長は穴さえ埋まれば気持ちが収まるんでしょう。感じいい奴だし、腹もたてないし。まあ刺激すれば化けるんじゃないですか。あんなゲテモノが書けるぐらいだから。俺的には推しだな。じゃ採用ということで、いいですね」

「ああ、いいよ。君はバッチ・グーだ。明日から来てくれ。気が乗らない日はこなくてもいいが、できるだけ真面目に出てこいよ。出てこりゃ、遊んでても日当はやる」

「ほんじゃ社長さん、お言葉に甘えて帰ります。行くぞ、赤井」

(8)

「“アイツ”って例の‥‥‥‥」

「だからそのことには『入り込むな』って言ったろう。もう言うな、約束だ」

「はい、わかりました。それにしても社長は太っ腹ですね、こういう棚ボタは生まれて初めて経験しましたよ。何もしてないのに、空から二十万円も入った財布が降ってくるなんて。『犬も歩けば棒に当たる』と『瓢箪から駒が出る』が入り混じったよな、気持ちですよ。 (¥^_^¥)‥ホクホク」

「ほう、そうかい。しぶしぶマイナンバーカードをつくってみたら思いがけずマイナポイントがもらえました、って感じか。お前の欲望の磁石にあぶく銭がくっついてきたんじゃねえのか。知ってるか、お札に使われるインクには鉄分が含まれてんだぜ」

「はぁ?」

「シャレの通じない奴だ。あまりにも表現が高度すぎて、お前には分からねえか。生きてりゃ毎日がクリスマス、たまにはサンタがベッドサイドに贈り物を置いてくれる朝もあるってことだ。そういうふうに考えとけ」

「けど『貰ったが最後、あとが怖い』なんてこと、世間ではよく言いますね。これって恩を売られたってことなんでしょうか。公務員に渡す賄賂のような‥‥‥うまく言えないけど『お前にこれだけしてやった。何を返してくれるのかな』的な感じの‥‥‥実の親ならいざ知らず、ちょっと前まで見ず知らずだった人がそんな親切してくれるものだろうかと。子供のころのイジメられた経験で、臆病が心の底にしみついちゃってるんです。だから何だか気持ち悪くて」

「ほう。やっぱお前はチョー繊細だな。イジメかあ。小中学校あたりには、ひでえ糞ガキがいるからな。俺はデカかったからイジメられなかったけど、気が弱かったから助けてやることもできなかったな」

「───なぐる人 愛の仮面で やって来る」

「何じゃい、そりゃ。サラリーマン川柳か。下手くそだなぁ、クスッと笑えるユーモアの味付けがないじゃんか。それにしてもイジメとはな。お前サンにも肩にくい込むランドセルの重さにじっと耐え続けた幼い日々があったってわけだ。最近の子供のランドセルってそんなに重たくないのかぁ? 教科書ぐらい家に持ってかえれよ」

「僕、あんまり皆から好かれるタイプじゃなさそうなんです‥‥‥‥」

「そういうとこが弱っちいんだよな。そこ、俺的には嫌いじゃないんだけどさ。お前らが好こうが嫌おうが知ったことか、でいいんだよ。開き直れ。イジメられた苦い経験なんか笑い飛ばしちまえ。人生、笑いがなきゃ辛すぎるだろう」

「あの、さっきから話をどこへ持って行こうとしてるんでしょうか」

「またお前の得意のセリフがでたな。どこにも持ってかないよ、ちょっと脇道にそれただけだ。社長の気前のよさが心配だって話だろう。人っていうのは初対面であまりに良くされちゃうと、次に会うときに手の平返しされるんじゃないかと怖くなるもんだからね。そういった人の心理傾向を、相手に優位に立つ手札に使う奴はいるよ。そういう奴らは最初温かく接した後、必ず意図的に冷たく扱おうとしてくる。それで相手にダメージを与えようという腹だ。そんな本性見え見えの奴らはお前と魂の色がぜんぜん違うから、一目見て感じとれるだろう。薄っぺらいんだよな、人間が。隠していてもすぐに滲み出てくるんだ。たとえば相手の地位や身分で態度をコロコロ変えたり、自分の立場の上がり下がりで人柄さえも平気で使い分けたりする‥‥‥といった具合にな。社長を見て、どう感じた? そういう人間に見えたか?」

「なるほど、そういうことか」

「そういうことだよ。心配御無用だ。奴は奪うことしか考えないテイカーじゃない。いくら何でもそこまで品性は腐っちゃいないよ。かろうじてギバーの端っこに、ちょこんと座ってることだけは確かだ。見るからにみすぼらしい奴に施しをして、優越感で気持ちよくなりたいだけのことだろう。もうウィンウィンの物々交換は完了済みだな。欲しくもない家を格安で買わされたが通勤費でかえって高くついた、なんてことにはならねえ。世の中にはそういう優しい感性があふれているもんだ。けど虐められた過去があるんなら、スッとこれが入ってこないだろうけどよ。お前も東北大震災のときとか、自分の善意を形にして被災地に届けたいと思ったろう、優越感云々とはちょいと違うが」

「なるほど言われてみれば。そうか、僕って被災者のように気の毒に見えたんだ‥‥‥」

「社長につきまとっていたら、こういうことはよくあるよ。金を湯水のように使ってる。まるでコロナ給付金だな。あっちこっちにド派手にバラまきだ。大盤振る舞いだよ。金をバラまけば自分の値打ちが上がるとでも思ってんのかなあ。政治家でもあるまいし。いくら太ってるからって重く見られるのはアンタ自身じゃない、アンタの持ってる金庫だっちゅうの。お前のもらった二十万も御当人は必要経費で倍になって返ってくるぐらいに考えてる。おめでたいジジイだよ。あんな突飛なプランが成立するとは、とても思えん。いったい何を当て込んでんだ。あんなの、誰が考えたって絵に描いた餅にもなんねえ。あれを本気でビジネスモデルにするつもりなら、いよいよボケかかってるんだぜ。しかしずっと観察していると、どうも含む所がありそうなんだな。ああいうふうにやたら人より優越したがる奴は、心が傷ついてるんだな。それか‥‥‥‥」

「それか、過去にどうしようもなく傷ついたことかあるか」

「賢いじゃねえか。もしかするとな‥‥‥‥もしかすると、アレぐらいの歳になったら恥も外聞もなくなって、暴走することで出版業界で雑巾がけさせられていた頃の恨みつらみを晴らすつもりなのかもしんねえ。そうだな、採算なんぞ度外視で、文壇や出版界に嫌がらせしたいだけなのかも知れん。律儀なこった。もしそうなら間抜けな話だね。社長を苦しめた連中は、とっくにあの世に行ってるか、少なくともリタイアしてるだろう。何を今頃になって、当時と無関係な人達の鼻を明かそうとしてんだ。さて、俺の見立てが当たってるかどうか、もくろみが崩れるのも含めて乞うご期待だ。まぁ、俺らより先に死ぬんだから、せいぜい薄ら馬鹿に付き合ってやろうじゃないか」

「───ご老人 吹かすつもりで 泡食った」

「おいおい、また下手っぴな川柳かよ」

「僕にはどういう商売のプランなのかまだサッパリですけど、花菱社長も御歳だから、これがラストランだと思っているんでしょうね。若いもんは応援してあげなきゃ」

「それを言うなら、ラストランじゃなくて、イタチの最後っ屁だろうよ。あんな肥満体なら老い先長くないだろうな。こっちは巻き添えを食ってるんだ。あんな臭えケツの尻ぬぐいは嫌だぜえ。置き土産を残したまま冥途に行っちまう前に、迷惑料としてタンマリせしめないとな」

「意外と箱村さんより長生きしちゃったりして」

「なんで?」

「あの世の住民も毛嫌いするでしょう、邪魔臭くて」

箱村は大きな体を揺さぶって、開けっ放しの高笑いを空に響かせた。顎が外れそうだ。

「しかしお前、おもしれえ事を言うな。ギャグの神様でも降りてきたのか。アイツが死のうと思っても、自分の影が嫌がってあの世について来てくれないってか! センスあるよ。もっと暗い奴っていう設定だったんだがな。ところで計画の中身は知りたくないのか。訊いてこないのが不思議だ。もっとも俺だって奥深いところまでは霧の中でよく見えないんだがな」

「知らなくたって、僕にはどうでもいいことですから。誰かに話すわけじゃないし‥‥‥できることなら三猿で。見ざる聞かざる言わざる、でいきたい」

🙈サルサルサル~

「さっきから賢いな。しつこく訊けば訊くほど、人はますます話さない───そういう読みだろう」

「それより社長が気前よすぎることの方が気になります」

「ああ、アイツの口癖は『金持ちは辛いなあ、うかうかしてると全部つかわずに死ぬことになっちゃうね』だ。ウザい言い草だよ、まったく。早晩また同じセリフを言うから、これまた乞うご期待だ」

「どうしてそんなに金があるんだろうか」

「俺も全貌は見えてこない。まるで暗号資産だ。そもそもアイツのやろうとしてること自体が、珍妙な仮想現実モドキだもんな。でも、そのうち少しは解かってくるかもしんねえ。まあ、いくら商売に行き詰っても、それで金策に駈けずり回らなきゃならない立場でないことだけは確かだ。結構なご身分だよ。じゃあな」

「箱村さん、この金でいっしょにウマいもの食べに行きませんか」

「ありがとよ。俺はいい。家で食わないと家内がヒステリーで怒り狂うからな。柳眉を逆立てる、ってやつだよ。最近ギクシャクしちゃってねえ。けど怒鳴られてる間が花かな。もっと距離がはなれて、態度がどんどん他人行儀になって、そのうち何も反応しなくなったら終わりだ。それは、まあいいよ。それより、言っておきたいことがあったんだが‥‥‥ああ、そうだ。お前、厚かましくいけよ。人がいいだけでは生きていけないぞ。弱い人間は小狡くいかなきゃダメなときもあるんだぞ」

そう言い残すと、箱村はくるりと背をむけて歩きだした。遠ざかっていく摩天楼。行きかう人々の影は路上に長くのびている。西の空には沈みゆく太陽が黄金の翼をひろげていた。きらめく光の粒子。その翼におおい包まれるように、人波を縫って進む大きな背中。ライトアップされた慰霊塔のようだ。陽光が縦に細長く伸びた体躯に金箔の細粉をまぶしている。それがオーラに見える。

雑踏に紛れて上背のある彼は頭一つとび出ている。ゼンマイ仕掛けのブリキ人形のような、ぎこちないその動き。背中が丸い。ネアカに見えて本性はネアカでない。ネアカはつくってるだけ。本当は自分の暗さと生きていく重みに耐えている。どうしてあんな優しい奴が、そんな卑屈な歩き方をするんだ。もっと威風堂々と胸をはって歩けばいいのに。あんなよさそうな奴が‥‥‥‥もしかしてこの世の中、どこかが間違っているんじゃないのか?‥‥‥‥‥いや、いくらなんでもそこまで難癖つけちゃあ、いけないな。

都市という茫漠たる荒野。孤影を曳く箱村の背中はまだ見えている。彼の並み外れた長身のためだろう。影が空気の層を挟んで、直立した弾丸のような形に上下に引き伸ばされて揺らいでいる。僕はその影が乾いた都塵に埋もれていくのを静かに待つ。視界にクリップでとめられたマイクロフィルムのようなその影が、風に飛ばされ、やがて遠大なる時間の海に沈んでしまうのを静かに待つ。

ふところ具合は温かくなったものの、なぜか心は虚ろだ。幻覚の余韻かもしれない、眼の奥の方にチラチラと光の明滅する小さな光の束がある。光の束がもはや点と化した箱村の頭と重なる。その光の輪郭が人混みと箱村の頭に同化して、アメーバーのように形を変えたかと思うと、つぎの瞬間にはすっかり夕暮れの闇に溶け込んでしまっていた。

頭上を見上げる。地からぬき出た高層ビルが、渦巻くコールタールの空に突き刺さっている。僕たちの事務所は14階の左から一つ‥‥二つ‥‥三つ‥‥四つ‥‥そう五つ目だ。同じような部屋ばかりだから、ちゃんと覚えておかないと。灯りは消えている。あのノホホンとした社長はまたオネンネしたのだろうか。起きたばかりなのに、よく寝れるな。

あちこちネオンがともり始めた。街によどむ空気が、そのネオンに彩色される。この道路を挟んで連なる外灯一つ一つにも明かりがともる。夜のカーテンがめくれ、人間がつくり上げた文明とやらの隠された裏の顔が、堕天使の背光に照らし出されて露わになる。

プラダの財布と一万円札20枚。どう考えても僕には不似合いな額だ。それにしても金っていうのは分からないもんだ。七転八倒する思いで書きなぐった小説が、新人賞に送れども送れども、けんもほろろに落とされる一方で、何もせず箱村という変な男の後ろをチョコチョコとついて行っただけで20万円とは。小説だ、小説だと力むことなんかなかったんだ。人生なるようになるだけだ。ケ・セラ・セラだ。レット・イット・ビーでいくだけだ。

しかしこのプラダの財布はどうするか。やっぱりインターネットオークションか? 面倒くせえなあ、それってデジタル音痴の僕でも簡単にできるものなのか? それともオーソドックスに質屋? けど、あとで財布だけ返せと言われたらどうするのか。やっぱりしばらく囲っておくか。

まさかあの猪豚、20万と財布で男色を買ったつもりになってるんじゃなかろうな。おいおい勘弁してくれよ。まあされど、なるようになれだ。ともかくこの金で腹を膨らまして‥‥‥‥よーし、それから夜の世界に突撃してドドーンだ。そういう遊びは未経験者だが、こっちは客なんだ、金はらうんだから悪いようにはしないだろう。たまには息子孝行してやらないとな。

僕はどこまでいっても僕なんだ。どうせブヨブヨに腐ったゴムボールも同然、壁に正面衝突して炸裂してやる! あの歓楽街の幻夢の灯りを、生贄の羊の腹に見立てて、愛欲の刀剣を突き立てるのだ。色情の泉に甘んじて溺死してやる! 生命という名の骨の塚、いずれ崩れるためにのみ存在している骨の塚。

(9)

まったくもって好き者がこっそりと忍び込みそうな店構えである。遮蔽物が衝い立て代わりになりエントランスをその陰に隠している。おかげで店のなかの様子は見通せない。客は遮蔽の横からすべり込むように店内に入る。どうやらこれで人の出入りを目立たなくしているらしい。

照明も控えめで、派手なネオンサインはどこにもなく、「BROWN」という店名すらはっきり読み取れないほどだ。風俗店特有の華美な装飾はどこにもない。それがかえって淫靡な雰囲気を醸し出している。街の中心から島流しにあったような店───そんな店が夜空の暗い毛布にくるまって、都会の死角に目立たずひっそりと営業している。昼間ここを通れば、風俗店とは気づかず、民家の脇でも通り抜けたと見誤るに違いない。

色めく夜の歓楽街をほっつき歩いては数多の客引きに呼び止められ、恐れをなして逃げ回った挙句、場末、場末とあてもなく彷徨い、とどのつまり今ここにぽつねんと突っ立っているのは、赤井カサノ君その人である。

このニイチャン、風俗街を逍遥した経験はほとんどなく、ましてやそこで遊んだことなど皆無だ。どうしてこう擦れ違う人、すれ違う人、「いい女の娘がいるよ、遊ばない? 安くしとくから」と話しかけてくるのだ、コイツらは人の心が読めるのか、とただただ困惑するばかりの彼であった。そんな彼がネオンの海を漂流物となって流れ流れて辿りついたのがこの店である。

別の客らしき人物が店に転がり込むのを見定めたあと、勇を鼓して赤井君も入店した。壁をくり抜いてつくったような小部屋があり、カウンター越しにフロントスタッフが座っていた。受付が女だったら恥ずかしいなという気持ちが心の隅っこにあったので、男性スタッフの姿にプチ安堵だ。

「すいません、遊びたいんですが」

「はじめてですか?」

「はい」

「ご承知のとおり、ウチは専門店です。コースはそこにも表示しております通り、ソフトSコース、ソフトMコースともに90分、二万五千円。120分、3万円です。これがハードになりますと、ともに90分三万円、120分三万五千円とお高くなります。延長は一時間につき一万円です」

はて? Sコース? Mコース? なんの略語だ。ちゃんと馬鹿でも理解できるように、分かりやすい日本語で話してくれよ。

「お客さん、どうなされました? ご質問がありましたら‥‥‥」

いぶかるフロントの眼差しに赤井君は困惑の態である。すっかりテンパってしまったようだ。

‥‥‥まずい、馬鹿がばれたらマズい、舐められるぞ。舐められてぼったくられでもしたら‥‥‥‥

「いやいや、どれを選ぼうかちょっと迷ってただけです。中ぐらいのサイズの娘より、ちょっと小さめの娘がタイプなんですが。しかしなんですかねえ、最近はLサイズの女の娘は不人気ですか、可哀想に。美人だったらデカくても小っちゃくても関係ないのにね。お店としてもちゃんとS、M、Lと品揃えしたいところでしょう。どんな客の要望があるか分かりませんもんね」

「お、お客さん、ご冗談を。本当にお分かりになってますか? 大丈夫ですか? こちらとしても後から問題が生じたら困るんですが」

だしぬけにフロントの背後、壁を挟んだ隣室から若い女たちの大笑いする声が聞こえて来た。そこが控室になっているらしい。ハマってしまったようだ。─── まずい、まずいなあ、笑われてるぞ。

「ハッハッハッ、ちょっとフザけてみただけです。あんまり手垢のついたギャグなので面白くなかったですか、てへへへ。今日はSでいこう、Sでお願いします」

一応ごまかし笑いで茶を濁したが、受付スタッフは怪訝な顔のままだ。

「ソフトにします、ハードにします?」

「どっちが人気なの?」

「人気どうこうというよりも、お客さまの場合はソフトがいいと思います。ハードはSであろうとMであろうと遊びなれた通の方でないと危険ですから」

「じゃあ、ソフトクリームお一つお買い上げ、といきますか」

もうシッチャカメッチャカになってしまった。スタッフは怪訝な顔を通り越して呆れ顔だ。それでも受付スタッフのプロ意識からか、女の娘の写真とプロフィールの載ったファイルをめくりながら丁寧に説明する。

「今、空いてるのはこの娘と、この娘と、この娘です。初心者ならこの娘がお薦めかと」

「ぜんぶ顔がぼかしてありますね、面食いだから可愛い娘がいいんだけど」

「ならやっぱりこの娘、カナちゃんですかね。代金は先払いになっています。ちなみにコスチュームのご希望はありますか?」

「コスチューム? それって僕が着ぐるみ被るってこと?」

再び壁の向こうから女たちのドッと受ける笑い声がした。

「またまた御冗談を。女の娘のコスチュームですよ」

「ああ、何でもいいです。可愛けりゃ」

「コスチュームの希望無し、と‥‥‥‥それでは待合室でおまち下さい。待合室はこの通路、まっすぐ行った奥。女の娘の準備ができたらスタッフが呼びに来ますので」

‥‥‥‥ハードは慣れてないと危険? ハード、ソフト? なんじゃい、そりゃ。コンタクトレンズか。変な店に入っちまったな。僕はただ美味しいおかずで抜けさえすればいいだけだ。余計なことはグダグダ言ってくれるな。

待合室には先に店に入った男はもういなかった。早ばやとお楽しみ中なのだろう。ベルトコンベアー並の迅速さだ。ラックの雑誌を手に取ってざっと目を通す。涎の出そうな美しいお姉ちゃんが、裸になって男と戯れ、体を重ね合わせている。これをメインディシュにしても手コキで充分、自家発電できそうだ。だが、せっかくこれから一夜の夢を結ぶチャンスが到来したというのに、そんな勿体ないことはできない。

わさわさする心をなだめつつ待つこと数分。エッチ本で息子が元気になりかけた矢先、スタッフが部屋のドアを開けて言った。

「カナちゃんお待ちのお客様、廊下つき当たり階段を上がって、二階の2号室にお入りください」

部屋に入るや、赤井君は面食らった。室内は薄暗く、赤色系の照明が施してある。目が暗さに慣れてくると、さまざまな見慣れぬ什具が所狭しとしつらえてあるのが分かった。壁には木製の十字架やX字架が埋め込まれ、そこに手枷足枷が付いている。鉄パイプを組んで作ったキューブ状の訳が分からない物も置いてある。まるでブラ下がり健康器の超拡大版だ。天井からは何かを吊るすためだろう、滑車のようなものがぶら下っている。使途不明な黒く狭い鉄製檻まである。およそ愛を営むムーディさとは懸け離れた場所だ。

‥‥‥‥こんな部屋は一度テレビの深夜企画で見たことがあるぞ。たしかSMプレイルームというやつだ。思い出した、間違いない。テレビを見ながら「ド変態男とド変態女がちちくりあって、なんじゃコレは。拷問ごっこか? 悪趣味で気色が悪い。お医者さんごっこの方がまだ見られる。デカダンスもいいとこだな、こんなので**ポを立たせて一発やれるようなら絶倫もんだ」と大笑いした覚えがある。だが、いざそれが自分の身に降りかかってくるとなると、とても笑って受け流す気にはなれない。

もしかしてアレをやらされるんじゃなかろうか。金まで払って、なんであんなアホを演じなければならないんだ。SとかMとかいうのはこのことだったんだ。けど、この期に及んで気づいたところで後の祭りだ。エライところに入っちまったな。いまさらキャンセルするとも金返せとも言えないし。

しばらくして「失礼します」という声がして、セーラー服姿の女の娘が入ってきた。セーラー服も考えものだが、女王様ルックよりはマシだ。いくらなんでも鞭でひっぱたかれるのは御免こうむる。

照明が暗いので割り引かないといけないが、割り引いたとしてもかなり可愛い。「ラッキー」と思わず口に出そうになった。萎えかけた気持ちが俄然奮い立ってきた。女子高生の設定にしては異常にデカい鞄を下げている。それじゃ通学じゃなくて海外旅行だろう。さては小道具の演出をマズったな。

女の娘は可愛い顔で微笑むと、鞄の中身を床にひろげ始めた。バラ鞭、口枷、洗濯バサミ、首輪、蝋燭、そして赤いロープ‥‥‥‥まったくテレビで見たとおりだ。マジか、マジだったか。

「初心者だそうですから、ちょっと説明しますね。口枷、首輪はいいとして、蝋燭は低温蝋燭なのであまり心配はいりません。でもあんまり近すぎるところから垂らすと、それでも熱いので気をつけて下さいね。洗濯バサミもバネを緩めてありますからストレス感じなくていいですよ。たまにバネが緩すぎてプンって跳んじゃうことがありますけど、ご愛敬ということで‥‥‥‥」

床に並んだ木製の洗濯バサミには、垂らした赤い蝋が固まってこびりついている。赤井君はじっとそれらを見つめながら溜息をついた。マジか、マジだったのか‥‥‥‥

「お客さん、どうされました。大丈夫ですよ、こっちも一応はプロですから、痛くなくてもちゃんと演技して悲鳴あげたり、よがり声あげたりします。そこらへんは任しといてください、満足いただけると思いますよ。それにここは防音設備もしてあって、どんなにヒイヒイ言わせようが、外に音は漏れません。だから大丈夫ですよ。たっぷりイヤらしいこと言って下さい」

何がどう大丈夫なのか。コイツも可愛い顔して、あのド変態女の仲間なのか。まいったな。

「バラ鞭とロープ、これがちょっと要領があって、下手な打ち方すると、まれに痕が残っちゃうことがあるので‥‥‥‥」

下半身に鎮座まします息子は、赤井君の不安をものともせず既にいきり立ちはじめていた。息子に促されるまま赤井君は理性を失い、はからずもこう口走っていた。

「そんな難しい話はどうでもいいから、ちょっとそのムチムチした脚さわらせて、大きなおっぱい触らせて、頼む、頼む。お、お願いします」

説明の途中に急にのしかかって来られたカナちゃんは、状況が飲みこめず、最初鳩が豆鉄砲を食らったような顔をしていたが、そこはプロ、すぐにコイツはノーマルな、何処にでもいるただのドすけべ野郎だと見抜いた。

汗をたらしながら必死なのは赤井君だけだ。カナちゃんの方はこのままマグロになっていたほうが楽できるとばかり、今にも眠りそうなのをこらえながら、体の上でユサユサ揺れているニイちゃんの動きに、たまにアーとかウーとか艶めかしい声を合いの手のように入れながら、**ポが自分の大事なところに入り込んで来ないかどうかだけに細心の注意をむけていた。

あ、危ない─── 秘密の花園にいよいよ闖入者が接近したのを察知したカナちゃんは、大声を上げる。

「何やってんの! この馬鹿! 本番は御法度だって知ってるでしょう。下の人を呼びますよ!」

優しくて可愛いと信じ込んでいたカナちゃんの突然の剣幕に、赤井君は鼻白んでしまった。どちらが目上か定かでないが、逆鱗に触れてしまったとあたふたしている。

‥‥‥‥カナちゃんが鬼のような顔をして僕を睨んでいる。ああ息子がうなだれて縮んでいく。コイツは僕と別人格だから困る。焦る気持ちとは裏腹、自分勝手に固くなったり軟らかくなったりしやがる。変態M男君とやらは、こんな罵声を浴びた時こそ、屈辱感に興奮して下半身がモリモリ元気になるのかいな。もう、考えられねぇ! とことん狂った世界だぜ。

カナちゃんは赤井君の顔を素通りして天井にむかって話しかけるように、

「言い過ぎちゃいましたか? ちゃんとルールは守って下さい。SMクラブでは本番は厳禁なの、知らなかったわけじゃないでしょ?」

と、わざと無機質なトーンで追い打ちをかける。相手がヤクザ系ならともかく、頭を使わず下半身だけでセックスしようとする素人の俗物に対しては、怒鳴った後すぐに無感情を装いたしなめるのが最も効果的だと商売柄学んでいたからである。

ことほどさように素人男の心理を操るのはいとも容易い。素人男は女がそこまで計算で行動する生き物であることにまるで気づかない。つくづく男は女に比べて馬鹿だと思う。街で数回、偶然彼女と出くわしたら、たいていの男は偶然出くわしたんだとそのまま受け取り、果ては彼女とは運命の糸で結ばれてるんじゃないかと妄想し出す始末。まさか毎回彼女が、彼が通りそうなところで待ち伏せしていたなんて思いもよらない。なんて単純なんだろう。原始人だわ。

それなりに修練もし、SMの魅力に開眼したカナちゃんにとっては、乳を揉んでブチ込むだけが目的のこの手の原始人を前にすると、それはもはや軽蔑の対象でしかない。

もっと知的に性を楽しむことができないのか、この低能が。お前らのやってるのは豚や犬のセックスといっしょだよ、少しは進化したらどうなの? ─── そう罵倒してやりたくなる。

他方、赤井君は意気消沈である。彼女の読み通りだ。怒鳴られたおかげで、息子はすでに蓑虫よろしくダラリと吊り下がっている。逆パワハラだ。お辞儀をさせられた上に、哀れにも皮を被って、すっかり象サンの鼻になっちまったな、パオーン。

‥‥‥本番NGだって? 聞いてないぞ。そんな殺生な。蛇の生殺しか。

「道具使って攻めてもいいですよ、ああ、興奮してきちゃたな、濡れちゃうかも。私を玩具にして思い切り楽しんで」

カナちゃんは、からかい半分に赤井君を挑発してくる。かたや赤井君は、その挑発を真に受けてオロオロする始末だ。経験値の差は歴然としていた。勝敗は最初から見えている。

‥‥‥この娘、ガチだ、本気で変態行為を求めている。どうしよう。

「責めて責めて、もっと責めて。いっぱい、いっぱいイジめてください」と、カナちゃんは艶めかしい声を出す。

その声に息子が少し元気を取り戻してくれた。若いというのは特権だ、雄の本能は萎えてもすぐ回復する。

お望み通りやってやろうじゃないか、僕だって男の端くれだ。───と、息子に励まされ奮起した赤井君は、洗濯バサミを掴むと、彼女のむき出しの太ももに‥‥‥‥。ところがどうだ。鍛えた筋肉質のカナちゃんの太ももは、バネの緩い洗濯バサミで抓めども抓めども、次から次へとプルンとはじき飛ばしてしまう。あせるのは赤井君だ。

なんだ、この洗濯バサミは? 馬鹿にしてるのか。ついに洗濯バサミまで僕を馬鹿にしやがって!

さっきからカナちゃんは男のうろたえぶりに笑いをこらえている。困りはてた赤井君は、あろうことか耳朶をハサミで抓んだのだ。「溺れる者は藁をもつかむ」ならぬ「溺れる者は耳朶をもつまむ」だ。

笑いをこらえていたカナちゃんも、とうとう堪えきれず吹き出した。今までいろんな男を見てきたが、耳朶を挟む馬鹿は初めてだ。───イヤリングでも付けてあげた気でいるのかしらねえ。

プライドがズタズタになった赤井君は、恥をかなぐり捨て、破れかぶれで再びセーラー服姿の上にのしかかる。

ゆさゆさ揺れる体は汗だくでも、なぜか足の裏だけがやたら冷たい。カナちゃんも半ば温情から少しでも早くいかせてあげようと、「もっといたぶって」とか「殺して」とかバリエーションに富んだ過激な叫び声を演出し、ついに赤井君は紺のみじか過ぎるスカートのうえに発射したのであった。

撃沈した赤井君は心ここにあらず、しばらく茫然自失のまま昼行燈になっていた。さもありなんと言ったところだ。恥ずかしくてカタツムリのように殻の中にこの身を隠してしまいたい気持ちである─── やっちゃった、赤っ恥をかいちまったぞ。消え入ってしまいたい。おまけにこの汗ときたら。冷汗三斗の思いとは多分こんな時のことを言うんだろう。

「ごめんな、衣装を汚しちゃって」

「いいわよ、衣装の替えはあるし、毎日店がクリーニングに出すから。もっと、えげつないことする奴も結構いるよ」

カナちゃんの言葉から客商売の慇懃さがとれて堅苦しさがなくなっている。たいていの男は、出してしまうと狼から羊に変わるからだ。とくに赤井君の場合は完全に底を見透かされてしまったようだ。この男は人畜無害で危険性はまったくない、だからワクワク感も面白味もぜんぜん感じないんだ、と。

「この前なんかねえ、ビチビチのウンコ、ひっかけられちゃったのよ」

「うげえ! きたねえ。強烈だな、それってエグ過ぎだ。聞くだけで蕁麻疹が出てきそうだな」

「でしょう。ハードコースにはそんな感じのもあるのよ、アンタには理解できないだろうけど」

「嫌じゃないの?」

「別に。仕事だし、あたしマゾ女だから。プロだからサドもできるけどネ」

「それにしても、あんまりだ。僕だったら絶対につとまらない」

「辛すぎて超ヤバい時はね、あたし、鳥さんになるの。プレイでいたぶられてる自分から霊魂みたいにふうっと離れて、空中から自分を見下すの。ちょうど鳥さんが飛びながら風景を見下ろしてるみたいに。あらアタシったら、あんなふうに痛めつけられてるんだ、風景として上から眺めると、けっこう美しいんじゃないって。上から見ているのが実は真実の自分。下にいる自分はアタシに似てるけど偽物。そう考えると辛くなくなるの。興奮してきて楽しいぐらい」

「魂を肉体から出しちまうのが、精神的にタフでいられるコツってことかあ。そっか、魂がぬけちゃえば、そこにいるのはただの抜け殻で、すでに僕じゃないんだ。ホントの僕は宙に浮いてて、そこにいるのは偽物の僕に過ぎないって訳ね。それ、いいね。僕も追いつめられてマジ激ヤバのとき、それ、試してみよっかなあ。遠くから双眼鏡でちっぽけな僕を眺めるんだ。でも僕が僕を眺めるの? 変なの。僕って一人しかいないよ。どうせ眺めてもらうんだったら美人の女に眺めてもらいたいな、どっか高い建物のベランダかなんかから。彼なかなかイケてんじゃない、なんて言われてたりして。だけどそんなこと簡単にできるもんなん?」

「実際にはできなくても、そういう気持ちになるってことよ」

「そっかぁ、夜お墓でプカプカ浮かんでる人魂になったつもりでいいんだ。ねえ、僕の彼女になって、今度どっかに肝試しに行かない? 心霊スポットとかさあ、ネットで調べて」

「それでもたまに負けそうになることだってあるの。そんな怖くってたまらなくって、もう限界って時は、あたし、お花さんや虫さんになるんだ。もし虫だったら、縛られてどんなに恐ろしいこと言われたって、ただ空気が震えてるぐらいにしか感じないでしょう。空気の震えなんてすぐ収まる。引きずらない‥‥‥でもアナタなんかに、どうしてこんな立ち入ったことまで話しちゃうのかな、不思議よね」

「虫になっちゃったら、面白くも何ともない人生だろうな。命も短いしさあ。だけど意外と人間より幸せだったりして。アイツら今だけに集中して生きてるもんな。面倒臭いこと、いろいろ考えなくてすむ。もしかして虫たちって、神さまが僕らに示す生き方のお手本なんじゃないかな」

「あなた、正体バレバレよ、ノーマルだってこと」

「僕が? 自分のことなんて分かんないよ。なにがノーマルで何がノーマルでないか、どこまでがノーマルでどこまでがノーマルでないかなんて‥‥‥」

「ねえ、そんなややこしい事はどうでもいいけど、あなたでしょう、受付でトンチンカンなこと言ってた人」

「あ、それ‥‥‥‥」

「知らないのに知ったかぶりしてたんでしょう。子供みたい」

「バレちゃってたのか。でも知ってるのに知らないふりする政治家よりマシだろ? 『私は知らない、秘書がやった』なんてダサ過ぎだもんね」

「なに慌てて取り繕っちゃてんのよ。控室にいた女の娘たちに大受けだったらしいわよ。あたしは別の人のが入ってて、そのトンチンカンが聞けなかったけど」

「客の指名がいっぱい入ってるんだなあ。カナちゃんは人気もんなんだね」

「テヘッ、それほどでも。SM、楽しんでやってるからじゃない? まあ楽しくなるまでには大変だけど」

「痛いのがいいの?」

「嫌いじゃないかも」

「ウヘッ、それってかなりイカれてない? 変わってるなあ。でも、注射打たれる時も平気でいられるな。歯医者さんも怖くないし。僕なんか、子供じゃないのに未だに怖いもんな」

「それとこれとは別よ」

「どこが別なんだよ、どいうこと? 分かんないなあ」

「アタシに言わせれば、分かんないのが分かんないわよ。あなたには一生わからないでしょうね。馬鹿は死ななきゃ何とやらで‥‥‥‥あら、ごめんなさい。アレじゃないの? 女は痛いけど我慢して子供を産まなきゃなんないから、神様が耐えられるように女をそういうふうに創ったんじゃない?」

「受付でのやりとりは女の娘たちにも聞かれてるの?」

「ぜったいに内緒よ。ひろまったらお客さん、来なくなっちゃうから」

「そんなこと言って回るわけないよ、絶対に言わない」

「ウチはぜんぶ丸分かり。受付と控室は電波で繋がってるの。音声と映像がこっちにも飛んでくる」

「うえっ、筒抜けってことかあ」

「だって見るからにヤクザとか、特定の女の娘にしつこく付きまとう危ない人だったら、ガードしなきゃいけないでしょう。そういうのに限って、一度気に入るとそれから毎日のようにやって来るの」

「以後よく来る、フランシスコ・ザビエル。1549年初来日!」

「何、それ」

「あ、やべっ。聞かなかったことにして。さらっと受け流しちゃって。ゴメン」

「いるのよ、そういうウザいのが。目覚まし時計であるでしょう、止めても止めてもしばらく経ったらまた鳴りだすアラームの機能が‥‥‥あれって、なんて言ったかしら、忘れちゃったけど」

「スヌーズだろう」

「そうそう、それそれ。いるのよ、スヌーズ男が。女の娘が嫌がって『お客さんだけはNG』って言ってる、って何とかその場はしのいでも、ちょっと間をおいてまた何度も何度もやって来る奴。そういう男が来たら、いるのに休んでると嘘を言わなきゃいけないでしょう。この前なんか、あんまりしつこいんで裏から逃がしたことがあったわ」

「監視カメラなんてあったかなあ、気がつかなかったなあ」

「陰に隠れたところに仕掛けてあるの。堂々と分かるとこにつければいいのにな。“防犯カメラ作動中”とかなんとか、ベタッとステッカー貼り付けて。そのほうがかえって抑止力があるのに」

「抑止力なんて難しい言葉、よく知ってんなぁ」

「今、ロシアのウクライナ侵攻で、テレビに軍事専門家が一杯でてくるじゃない。それで何となく覚えちゃった」

「映像、録画はしてないよね」

「してるわよ。だって客とのトラブルが高じて警察沙汰になったとき証拠になるでしょう」

「うわぁ、まずいな、それ。僕の間抜け面も録られちゃったってこと? チョベリバだ」

「チョベリバって何?」

「若い女の子、使わない?」

「知らないわ、そんな言葉。あたしがオバンだって言いたいわけ」

「違う、違う。変だな、なんでだろう。まぁいいや」

「録画されても大丈夫よ、しばらく経ったら消しちゃうから。あたしが働き出してから警察沙汰になったことは一度もないもの。こういう店に遊びに来る人って意外と紳士が多いのよ」

「もしかしてプレイルームも撮られてない? 小っちゃくて目立たない赤外線暗視カメラかなんかで」

「部屋は録られてない。よくは知らないけど、秘め事を撮ったら犯罪なんでしょう。それに録られてたら、あたし達も安心して楽しめないし‥‥‥」

「あんなことされて楽しいの? もろ倒錯の世界だな。縛られて身動きができないときに、プレイじゃなくてガチで痛めつけられちゃったら‥‥‥とか思わないのかなぁ。やっぱ怖いでしょ」

「だから、さっき言ったでしょう、アンタには死ぬまで分からない世界だって。そういう怖いとこも含めて興奮しちゃうのよ。原始時代だったら、そこら中に命の危険があった。ぼやぼやしてたら野獣に食べられちゃうし、いつ他の部族が攻めてくるか分かんない。だから命を守るために怖がることが大事だったのよ。でも今は違う。今は原始時代みたいに命の危険って滅多にないでしょ。現代人が獲物を捕るために日々恐怖と闘ってる? とくに日本みたいな安全な国ではそうよね。今は怖がることなんて不要な世の中なの。今は戦国時代じゃないのよ。大事でないのに残ってるものって何? 遊びでしょう。バンジージャンプは怖いから楽しくて興奮するんでしょ。怖いったって、たいてい口先だけで、心の底ではワクワクドキドキ興奮してる。SMはエンタメよ。私たちの店はアミューズメント施設なの。何でもかんでも怖いからイヤって言ってたら、ちょっとした手術も受けられないじゃない。もっと人を信用することよ」

‥‥‥‥ごもっとも。なんだこの女は。変態のくせしてやけに地頭がいい。論破されちまった。やれ困った、二の句が継げないぞ。なんでこんなに頭がきれるんだ。いつも変態どうしでベタベタしてるから、脳内で異常な化学反応でも起きてるのか。

会話が途切れた。間が持てない。女慣れしていない赤井君にとっては、この沈黙は辛い。時間はまだ残っている、空いた時間をとりつくろわないと‥‥‥‥何かしゃべってリードしなきゃ‥‥‥

「なあ、それってスイカに塩を少しかけると、もっと甘く感じるのと似てない?」

無理に喋ろうとした結果、出てきたのはこれだ。

「え? どこが?」

「つまりスイカが日常でSMが塩。似てないかなあ、カナちゃんが言ってたことと。う~んと、それからアレ、ビターチョコレート。チョコは苦味が少しあった方が甘さが引き立って一層おいしくなる。ねっ、知ってる? “甘いものは苦いものといっしょに味わいなさい”っていうアメリカのことわざがあるんだよ。英語でそれを言うと‥‥‥‥」

「いい、いい。英語はいいわよ、まったく分かんないから。でたらめ言ってもアタシにはバレないと思ってるんでしょう。カッコつけないで。そんなの、かえってカッコ悪いわよ。それにしてもアンタの話、食べ物の例えばかりね、口がいやしいのね。カッコ悪う」

「なんだい、そりゃ。食べ物以外もあるよ、雪の降りしきる寒い日のほうが露天風呂が楽しいとかさぁ。要するに人生を楽しくするにはピリリと辛い刺激も必要ってわけ。どう? カナちゃんが言ってたのと似てない?」

「ウ~ン、似てると言えば似てるし、似てないと言えば似てない。どっちでもいいわ、たいして重要なことでもないし‥‥‥‥ねえ、時間はまだあるわ。そんなことより二人でシャワー浴びない?」

「うん」

結局リードされたのは赤井君の方である。

‥‥‥‥話題がなくなって黙ってても、カナちゃんの方から助け船を出してくれるんだ。いったい何を焦ってたんだろう。

「あそこなのよ」と部屋の端っこを指差すカナちゃん。

アコーディオンカーテンで間仕切りされたボックス状の小部屋が隅にある。半畳ぐらいの広さか。彼女がカーテンを滑らすと、確かに中はシャワールームだった。

服を脱ぎ散らかし、シャワーの湯加減を調節しているカナちゃん。シャワーヘッドから噴き出すお湯が部屋の照明に染まって、色のついた組紐の束に見える。赤井君はそのとき初めて彼女の裸体を見た。何しろセーラー服姿を前にずっとお預けを食らい、最後はセーラー服の上にのかかったまま果ててしまったのだから。

「ちょうどいい温度よ、服脱いで入って来て」

シャワーヘッドのノズルを調節しながらカナちゃんはそう言う。中にはいると、狭くて今にも体と体が密着しそうだ。

「いい子ちゃんね、体、キレイキレイにちてあげまちょね」

幼児語になっている。カナちゃんのおっぱいはかなり大きい。見つめ過ぎると、息子がまた大きくなってしまいそうだ。彼女は体の隅々まで丁寧に洗ってくれる。

「は~い、よく出来ました。はい、後ろ向いて。お背中、流ちまちょうね」

「ああ、テラスで日向ぼっこしてるみたいなこの幸せ感‥‥‥‥人に背中流してもらうと気持ちいいねえ。」

「そうでしょう」

「ねえ、僕の彼女になってくんない?」

「このボディシャンプーお肌がツルツルになるのよ」

「彼女になってくんない?」

「それ、何のおまじない? 今度は頭を洗ってあげるわ、ちょっとしゃがんで」

「ねえ、彼女になってくんない? 変態のままでいいからさあ。心霊スポットがお気に召さなければ、お化け屋敷なんかどう? お化け屋敷は怖いぞぉ。怖いの好きなんだろ?」

「さっきから何回も同じことばっかし。それで口説いてるつもりなのかしらねえ。このシャンプーも洗い上がりがいいのよ。髪の毛に天使の輪ができるの」

「ああ気持ちいい、すごくいい。極楽だ」

「お客さん、どこか痒いとこないですか?」

「アレより、こっちの方がもっといいかも‥‥‥脳内で幸せホルモンのオキシトシンがいっぱい分泌されてる気がする」

シャワールームに入る際は、客にひっかけられた排泄物をここで洗い流しているんじゃないかと躊躇われたが、頭を洗われる気持ちよさに、もうそんなことは完全に忘れている。

頭皮の上をソープとともに蠢く五本の指。虫がウジャウジャ這いまわっているようで‥‥‥‥さすが虫だけに蠱惑的な指先の動きだな。うん、なかなか洒落がきいたフレーズだ。今日は虫づいてる。虫のいいデートのお誘いも、このまましつこく頼み込めば、そのうち受け入れてくれる‥‥‥‥かもネ。

「うまい! 虫づくしに座布団一枚!」

「え? 何なの? 急に」

「あっ、ゴメン。つい調子にのって口にでちゃった」

知らないうちに箱村の軽佻浮薄なノリが、伝染してしまったようだ。

「あら、もう時間だわ。あがんないと」

二人は急いで体を拭き、服を着た。

「旦那さん、いるの?」

「いないよ」

「頭、洗うの上手だね。床屋さんにでも勤めてたのかい?」

「勤めたことないよ」

「旦那がいないんだったら、僕の彼女になってくれても‥‥‥」

「あのね、息子が小学5年生になっちゃって、いっしょにお風呂はいりたがらなくなったのね。小っちゃい頃はあんなに頭や体を洗ってあげたのに。それでシャンプー上手なんだと思う」

「え! 結婚してないって言ったじゃない、なんで子供がいるの?」

「いちゃ悪いの?」

「別に悪かないけど‥‥‥」

‥‥‥‥そうかあ、子供がいるなら男を簡単に近づけるわけないな。だいたい金を払って愛を買おうとする男に女が好意をいだくはずはない。諦めるしかないのかあ、残念だ。

「あなた何してるの? 差し支えなければ教えて。もしかして学生じゃないでしょうね」

「あの‥‥‥‥なんて言うか、小説書いてる」

「まさか作家さん?!‥‥‥‥な訳ないか」

「違う、ただ書いてるだけ。自分の足跡を死んだ後にも残したくて」

「なんだ、ただの暇つぶしの話だったの。けどプロの作家さんにしたって、あたしには暇つぶしか道楽ぐらいにしか思えなけどな。浜辺で走りまくって、そこらじゅうに足跡つけまわる子供たちと一緒よね」

「でもなあ、足跡残すなんて馬鹿々々しいよな気もしてきてねえ。いくら書いて残そうとしたって土台無理なんじゃないかと。ほら、いま頭、洗ってもらったよね。僕の小説なんて、頭洗った後の泡みたいなもんじゃないかって。スゥーッと流し場の排水口に消えってっちゃう」

「たとえ消えなくたって、どんな物好きがあなたの足跡なんか辿るって言うの? シャーロック・ホームズでもないのに」

「カナちゃん、うまいこと言うな。確かに言えてる。それも座布団一枚だ」

「だけどね、あたしだって同じなんだ。子供がいなかったら、たぶんスゥーッと泡になって消えていたと思う」

「それってバンジージャンプのゴム紐を首に巻こうとしたってこと? よしてくれ。そんな縁起でもないこと言うなって!」

「初めて怒った顔したわね。付き合ってあげてもいいわよ。眼鏡にかなったら結婚してあげたって‥‥‥」

「え、本当!?」

「嘘に決まってるじゃないの。だって子供がいるのよ。でも現実より嘘の方がまだ救われるでしょう、夢があって。あたし、そういうふうに生きてんだ」

はぐらかされてしまった。どうやら、もて遊ばれているようだ。

「お客さん部屋、出ます」

カナちゃんはインターフォンを取ると、そう受付に連絡した。結局「彼女になってくんない?」のしつこい問いは何だったんだろうか。

「ありがとネ。楽しかった」

多少の無念さはあるものの、カナちゃんの洗髪のおかげで身も心も軽くなった。体だけでなく心も洗われるこの爽快さ。女性独特の和やかな風情が周囲の空気をあたため、軽くなった空気が気球をどんどん空におし上げる。心と体が宙に浮かび、気球にのって雲の上を飛んでいる気分だ。僕はまるで形状記憶シャツだな。しわくちゃになったプライドも、お湯に浸かればシャキッと元通りだ。 (=^ェ^=)💛

「あたしも久しぶりに人の頭を洗えて楽しかったわ。時間が経つのは速いわね。また来てくださいね」と微笑みながらカナちゃん。

「うん、だいぶ心の渇きが潤った。今度も甘えさせてもらう。また来るよ。見捨てないでくれよ、約束だ」

本当はもう二度と来てもらいたくなかった。ときめきも魅力も全く感じない男だが、自分を求める熱意に少しだけ心が揺らいでしまったからだ。相手に少しでも情をもったら、もうSMなんかできない。私がSMで本当に感じるのはたった一人のご主人様だけ。あなたにはその人になる資格はないのよ。カナちゃんはドアを開けて外に出る赤井君の背中を見つめながら、そう唇をかみしめた。

殺してほしいと頼んでも

殺せぬ貴方はただの男

死にたくなんかないくせに

そう言う貴方はおびえてる

(10)

ドアを開くと再びあの部屋があらわれる。例のソファには社長がどっぷり沈んでいた。ふんぞり返っている。相変わらず煙が蛇のトグロをまいて宙を漂っていた。傷ついて海底に沈んだ魚の血液が水面に向かって上昇するように、煙が渦を巻きながら天井へと拡散していく。社長のでっぷりした腹は、腐敗した内臓ガスの浮力でポッカリ腹を見せて波間に漂う、死んだ魚の姿を思い起こさせる。

幸い今日はダバコの煙のようだ。ちゃんと灰皿が置いてある。灰皿にあふれんばかりの吸殻は、積み上げられた骨の塚に見える。部屋に充満する煙と吸殻の山から、彼が筋金入りのチェーンスモーカーなのが分かる。

禿げ上がった頭部があらかた30度ほど回転し、イルカの目ん玉がこちらを向いた。こちらを向いた瞬間、その動きで蛇の煙が社長の首に絡まりつく。

「首をひねった」からと言って、深く考え込んでいるわけでも、何かを疑わしく思っているわけでもない。文字通り30度首をひねっただけで、頭は活動停止で空っぽ、半分起きて半分寝ている。倦怠感でボーっとした社長のつぶらな瞳。黒砂糖の欠片かコンペイトウか、何かそんなような物でもはめ込んでいるかに思えてくる。

「オッ、おいでなすったか。よう、よう、今日はイカした服をきてるじゃないか。垢ぬけてるぞ。スタイリストにでもなる気かな?」

破顔一笑、えびす顔だ。イルカの目が笑いジワに埋もれる。これはさしずめ、液体ゴムに落とされたパチンコ玉だな。いつのまにか社長のドングリ眼は連想ゲームに参加させられている。

「化粧して、ミニスカートはいて来るんじゃないかとハラハラしてたぜ。おみ足のお毛々はちゃんと剃ったか」

そう言って笑い出した。昨日とおんなじノリだ。つまらない冗談くっちゃべって、そこで勝手に笑ってろ。

高笑いのさなか、煙はいま社長の頭にターバンをかぶせようとしている。

「まあまあ、こっちに来んさいや。話でもしようや」

昨日のあの不快な臭いはしない。言われるまま隣に座る。座るや、社長は馴れ馴れしく肩に手をまわしてきた。顔には笑いのネッカチーフを巻きつけたままだ。─── こりゃ、どうも雲行きがあやしいぞ。

「お名前をお聞きしても‥‥」

「花菱だよ。ハナビシって言ったって、別に花火を作って打ち揚げてるわけじゃないぞ」

ん? どういうこと? ああ、花火師と掛けたのか。ニブい人間にもすぐ分かるギャグしてくんないかなあ、ドリフみたいに。

「せっかく当意即妙のボケをかましたんだから乗ってきな。突っ込めよ」

「はい?」

「なに言うてまんねん、そなアホな───だろ?」

「え?」

「それが関西人の礼儀というもんだぞ、伝統的に」

「社長は関西出身なんですか?」

「違うよ」

‥‥‥‥どうなってるんだ、この実りのない会話は。

花菱はよほど洒落たことを言ったと勘違いしているのか、してやったりと悦に入った表情をしている。

「むかし花菱アチャコっていう漫才師がいたろう、あのハナビシだよ。あの字を書くんだ。知らねえか、そんな大昔のこと。50年前なら、これでちゃんと伝わったんだがな。『滅茶苦茶でごじゃりまするがな』って往年のギャグを真似してブチかましたら、大爆笑間違いなしだった。昔はよかったな。今じゃジジイやババアぐらいでなきゃ、何の反応もない。ジジイやババアだって認知症だったら反応がない。人の世は無常だよ」

「箱村さんは来てないんですか?」

「神隠しにあったんだよ」

「はぁ?」

「いないいない‥‥‥」

花菱はそう言いながら自分の顔を両手で隠すと、幼児をあやす素振りで、

「ばあッ!」と再び顔を見せた。指に挟んだタバコの灰が落ちそうだ。

「そんな驚いた顔すんな。漫才ネタに出てきそうな、よくあるボケじゃないか。ムンクの『叫び』みたいな顔だぞ。宮尾すすむか!」

‥‥‥‥しかし社長は何を考えているんだろうか。僕は働くためにここに来てるんじゃないのか? ボケに突っ込みを入れるために来てるんじゃないだろう。

「あらまあ、宮尾すすむが分かんねえのか。じゃ、しょうがない。井手らっきょだ。井手らっきょなら分かるだろう、なあ」

花菱は気まずそうな笑みを浮かべて棒立ちしている赤井君の姿を慮ったのか、

「おいおい、真剣に考え込むなよ。おちゃらけてるだけだ。箱村はあそこだよ、あそこにいるよ。なんかコチョコチョやっとるようだな」と付け足した。

花菱の左腕が僕の顎のあたりまで伸び、箱村のいる方向を指している。つままれたタバコの煙が目にしみた。そこは半開きのドアがあり、ポロシャツを着たかがんだ男の背中が見える。どうやらその小部屋は洗面所か流しか、何かそんな感じの空間らしい。

「君が駅で配ってたとかいう本、読ませてもらったぜ。装幀がお粗末なのはいいとして、作者の名前ぐらい表紙や扉にデカデカと入れとけよ。誰が書いたか分かんないじゃないか。よく見てみると最後のページに奥付らしきものがあって、読めないくらい小さな文字で、申し訳なさそうに赤井カサノって書いてある。そんなんじゃダメだ。そんな気の弱いことでどうする。なにか心やましいことでもあるのか、そんなふうには見えないぞ。病的な作品だからか。ワシみたいなエキスパートに言わせれば、病的なぐらいのほうが作者の呻吟した跡をよく辿れるから感情移入できていいんだぞ。どうして感情移入しやすいかって? そんなの当り前じゃねえか。表ではどんなに明るい奴だって、人間である以上、みんな心の内側は暗くて寂しくて辛いからだよ。それともアレか、作品にいっぱい詰め込み過ぎて、『重すぎてこんなの読めねえ』って言われるのが怖いからか。小説ってのはな、実際に流れた時間よりもっと濃密に時間の流れを描写しなければならない場合だってあるんだ。そのためには克明でねちっこい描写力がいるんだよ。重くてどこが悪い。君は絵画の技法で、点描法というのを知ってるか」

「どっかで聞いたことがあるような気がするんですが‥‥‥」

「ジョルジュ・スーラの『グランド・ジャット島の日曜日の午後』っていう絵画、美術の教科書にも載ってるから知ってるだろう」

「ああアレですか、点描法で描いた絵画っていうのは。そう言えば、色んな色彩の小さな点を無数に並べて、人の視覚の中で混ざり合うように描いてありましたね。なんだ、アレのことだったんですか」