第15話

1

爆発の閃光の中に、自分たちの前世を見たニノラ・ペンダースは、思い出していた。デヴィルズチルドレンに最後、呑み込まれる時のことを。心の中に入ってくる絶望を。

「僕は何も知らなかった。それだけなのに。あの場にいたら、誰だって銃撃したはずだよ」

不満げに、短髪の髪が自然と巻き上がる少年、ロベス・カビエデスが不満げに言った。さらにその不満は収まらないようです、口早にロベスは言い続けた。

「転生したってそうだよ。僕は巻き込まれただけなんだよ。それなのに神を殺す? 最初はなにかの冗談かと思ったよ。だって普通の学生だよ。平凡な家に産まれて、普通に暮らしてたら、急に思い出した。自分の使命ってやつを。普通に戸惑うよ」

そう言いながら、手に光の球体を握った。

それを軽く投げつけると、バスケス・ドルッサがロベスと同じ顔で、金属の盾を空中に出し、光の球体を弾いた。

「無垢な魂。君もそうだろ? デヴィルズチルドレンに取り憑かれただけなんだろ」

バスケスにロベスが語りかける。

同じ顔が同じ顔に語りかける不思議な光景だった。

「苦しかった。ただ苦しかった。身体に冷たい何かが入り込んできて、全身を這い回るミミズの群れのような感覚がとれず、心が自分の知らない、大勢の悪意に侵食される感覚。あれは取り憑かれたものにしか分からない」

バスケスはそう言いながら、ロベスの顔をそうはくにした。

「わたしたちは駒に過ぎない。巨大な運命の流れの中に放り投げられた、チェスの駒。全ては運命なんだよ」

割り切って、口の中の血の味を不快に思いながら、ニノラは諭すように、ロベスへ言った。そのまま横の大男、前世の幼馴染に視線を移した。

「神は証明できたんだ。お前の希はかなったはずだ。なぜまだそちら側にいる」

サホー・ジーはニノラの変わった現世の姿を見つめ、首を横に振った。

「主は常に人に寄り添うものだ。だがデヴィルの証明はできても、主の証明はできていない。人々はまだ苦しみの中にいる。主は未だ証明できていない」

「主を証明するために殺すのか、神を。救世主を」

ニノラが肺をゼイゼイさせながら叫んだ。

大男はニノラを見下ろし、平然と言った。

「彼は私の主ではない。それに殺すことが宿命なのだよ」

その時、ロベスが髪を振り見出し、首を何度も振って叫んだ。

「宿命、宿命、みんな同じことを言う。僕は宿命なんてどうでもいいんだ。あいつを殺して、神もデヴィルも消し去る。普通の生活に戻る。それが僕の希なんだよ」

ロベスの手からビームが四方に放射された。

15話−2へ続く

2

ロベスがまるでこの世を破壊するように、すべてをまさに破壊しようと、三角錐の部屋の中で、ビームを暴れさせた。

バスケスは鉄で盾を作り、ビームを弾くも、部屋の壁がビームを弾き、どこから飛んでくるの分からない状態に、鋼鉄を生成するのが遅れてしまい、バスケスとニノラの足元にビームが落ち、反射してバスケスの頭部へ向かう。

鉄の盾を生成する猶予はない。

が、ビームはバスケスの頭部を貫かなかった。寸前でニノラの熊ともゴリラとも言えない巨大な獣の腕が、ビームを受け止めていた。

だがその代償は大きかった。ニノラの腕は肘から下がなくなり、ビームで傷口は焼けて鮮血は流れなかったが、想像を絶する痛みなが、ニノラの顔を歪ませる。

未だビームが暴れる中、ニノラの状況を見ながらも、この状況を打開すべく複数の鉄の球を、弾丸の如くバスケスはロベスへ放った。

光の暴走で我を忘れていたロベスの身体を、鉄球の群れが散弾銃の弾丸のように貫き、少年の顔は苦悶に歪むと、光の暴走は停止した。

ロベスの身体から複数の箇所から血がにじみ出てきた。

少年へ致命傷は与えられなかったものの、動きを止めることはできたらしく、痛みを隠さずに声に出して唸って、右肩の傷口を手で抑えてた。

仲間が動けなくなったのを、見てサホー・ジーは間髪を入れず、腕を振り炎の波を起こした。

再び鉄の盾で炎を防いだサンテグラ。

サホー・ジーの炎ならば金属をも溶かす。そう考えていた大男は、頭上から降ってくる黒い塊に気づき、慌てて炎を消し、降ってきた黒いそれを、巨大な筋肉で受け止めた。

狼とも熊とも言えない、巨大な獣が、片腕の長い爪を突き立てていた。受け止めなければ、サホー・ジーの分厚い身体でも貫かれていただろう。

サホー・ジーの筋力を持ってしても、目の前の獣の怪力を抑えるのはやっとで、跪かされてしまった。

ニノラの口からは血が流れ出ている。クルズの血液による侵食は、確実に彼の身体を蝕んでいた。それでも獣の力が衰えることはなかった。

するとサホー・ジーの身体を巨大な、現実ではありえないほど太い蛇の尾が身体に巻き付いてきた。

ニノラの尻から生えた蛇の尾が、サホー・ジーを絡みとっていたのだ。

蛇の尾は巨体を締め上げ、骨がきしむ音が聞こえるほどだった。

だがサホー・ジーの身体からは炎が溢れ出て、蛇の尾を焼き切ろうとする。

もちろん炎で焼かれる蛇の尾にも神経は通っている。ニノラへも熱さと焼ける痛みが伝わってくる。それでもニノラは尾の力を緩めず、口から血を垂らしながら、片腕へも力をさらに入れた。

サホー・ジーの全身から炎が噴き出し、ニノラの腕も燃え始める。

このままではニノラが炎に巻かれる。そう思った瞬間には、バスケスは動いていた。ロッベンの姿のまま、炎の塊となった2人に近づき、大男めがけ無数の鋼鉄の弾丸を空中に錬成すると、マシンガンのように発射した。

殆どは高温の炎に溶けてしまったが、何発かはサホー・ジーの頭に命中した。

すると炎の勢いが薄くなり、黒く焦げたニノラも、蛇の尾を緩め、離れて倒れ込んだ。

人間の姿に戻ったニノラは、全身、火傷していた。

ニノラを支えるバスケス。

その時、光が一閃しバスケスの胸を貫いた。

第15話−3へ続く

3

息ができず尻もちをついたバスケスは、胸の焦げ跡を見る。それから顔を上げると、血だらけのロベスが腕を上げていた。

三角錐の形をした部屋の中にいる4人は、全員、致命傷を受け、倒れ込んでしまった。

それぞれがまだ生きているのが不思議なくらいの、致命傷である。

「僕は、使命なんてどうでもいい。元の生活に戻るんだ」

行きも絶え絶えに、血が流れ続ける身体で、ロベスは腕を振り上げ、光の粒を部屋中に出現させる。

腕を振り下ろし、一気に光の粒を火傷で動けないニノラと胸を光に貫かれ、朦朧とするバスケスへぶつけた。

着弾と同時に光のエネルギーが爆発し、黒煙が広がった。

一瞬の静けさが室内を支配する。

終わりか。勝利したのか。ロベスがそう思った時、黒煙が割れ黒く焦げた龍のような、蛇のような獣がぬるりと飛び出すと、巨大な口を広げロベスへ迫り、赤い巻紙の少年の頭を喰いちぎり、少年の身体は崩れ落ち、ちしぶきがあがった。

獣はそのまま床に、打ち上げられた魚のように落ちると、人間の姿になった。ニノラはすでに息がなくなっていた。

第15話−4

4

鋼鉄の卵のような物が黒煙が消えた室内に1つあった。爆発からバスケスが自ら身を守った、盾だった。

金属が溶けるように無くなると、膝をついて、胸を抑えるロベスの姿をしたバスケスがいた。

「主は我らをお救いになる」

頭を鉄球で貫かれながらも、生きているのが不思議な、サホー・ジーが呟いた。

「主はすべての苦悩を取り払われ、悔い改めた者を救ってくださる。主を証明するのだ。現世で生涯を神に捧げた。証明せねばならないのだ」

呟きは段々と語気が強くなっていく。

「貴方が見ているのは、追いかけているのは幻だ。神は目の前にいる。我々が護っている。メシアを消し去ったところで、デヴィルが叶える願いに、神の証明があると思うか? デヴィルのが神を証明するはずがない」

バスケスが諭すようにいうが、血が流れ出るこめかみをを左右に振り、それと同時にサホー・ジーの身体からは、青色の炎が噴き出し始めた。

「偽りの救世主などいらない。あいつは偽物だ。主は天に居られ、我らを見守ってくださっている。その懐に今、向かうのだ」

そう言うと青い炎は爆発的に広がり、波となってバスケスを襲う。

金属の盾できる防ごうとしたが、温度がこれまでの炎とは比べ物にならないほど高温で、鋼鉄の盾は溶けてしまい、終わりを悟ったバスケスは、炎に触れた瞬間、一瞬で焼けて消えた。

もちろん炎を扱うサホー・ジーも無事でいられるはずもなく、身体が黒く焦げ、砂の像の如く、崩れてくちて行くのであった。

もはやそこに意識などはなく、ただ能力だけが暴走し、部屋の壁面すらも溶かし、炎は広がり続けた。

第14話−5へ続く

5

生きていた建物のシステムが消火モードを起動させる。

広大な建物に青い炎は、またたく間に広がっていった。それは津波のように、サホー・ジーの思いがこもっているかのように、化石となったビルを包み込んでいく。

すでに建物から逃走していたメシア・クライスとイラート・ガハノフは、シダの茂みをかき分けて逃げていた。

背後では爆発して青い炎が、てっぺんの見えないビル全体を覆い尽くしていた。それはこれまでに見たことのない、凄まじい光景であり、メシアは思わず足を止めた。

「止まるな。進み続けろ」

イラートも少年のような顔を必死の真顔になり、メシアの後ろから叫んだ。

だがシダは背が高く、かき分けても前は緑で視界が覆われている。

「皆は無事に逃げられただろうか」

メシアの問いかけは、状況をまったく理解していなかった。

イラートは知っていた。【繭の盾】はもう、自分一人だけだと。だから無言になるしかなかった。

シダをかき分けていくメシアは、ようやくシダが切れた場所が目の前に見え、足早になる。

しかしイラートは、嫌な予感しかしなかった。

メシアがシダを茂みを抜けると、そこは不自然にシダが押しつぶされた、直径1キロほどの丸い空間がひろがっていた。

その中心には5体の黒い影がある。グルスが風にフードをなびかせて、メシアを、獲物を待っていた。

白いプロテクターの上に黒い破けたガウンをまとい、顔はフードで暗くて見えなかったな。ただ何度か襲われているので、この異常存在が化け物に変化するのは、メシアも知っていた。

グルスたちは距離を詰めてくる。

すると稲妻がメシアとグルズたちの間に落ちた。

シダの茂みを抜けたイラートが手をかざしていた。

「今は逃げろ。逃げることだけに集中しろ」

でも、と口に出そうとしたメシアを、今までは見たことのない厳しい顔で、少年ぽいイラートが大人に見えた。

メシアはグルスから目を離さず、ジリジリと後ろに下がっていった。

「ここで終わりなんですよ」

と、上空から声が聞こえ、シダの茂みが重力に押しつぶされ、地面まで凹んだ。

第15話−6へ続く

6

天の赤色巨星を背に、2つの人影が浮いていた。

ファン・ロッペンと、エリザベス・ガハノフがそこにいたのだ。

面長の男、ファンはメシアを見てニヤリとしていた。ようやく狩りの締めくくりといった雰囲気で、楽しげに笑っていたのだ。

その横でエリザベスは、メシアを見ることができず、これから弟と対峙しなければならないことに、苦しさを胸にあるようだった。

上に目線を奪われていたメシアとイラートだったが

地上では、クルズがそれぞれ肉体に変化を生じさせていた。

プロテクターが弾け飛び、黒い肉の巨大な鋭い尖った腕へ変化するもの。ガウンから光の剣を放射するもの。背中がひび割れ、肉の中から蜘蛛のように肉の触手が現れ、その先にノコギリのような刃がついているもの。四つん這いになり、犬の如く身体を震わせ、全身のプロテクターが弾け飛び、毛のない獣に変化するもの。肉体が巨大化して30メートルはある巨人になり、筋肉の化け物となり、さらに腕が増える、4本人なるもの。

1体でも相手をするのが厄介そうなのが5体もいる。イラートは、考える暇もなく稲妻の球体を両腕に握り、連続して投げつけた。

閃光がいくつも飛び、化け物の群れへ着弾すると、爆発と稲妻が同時に広がった。

防ぐ手だてを持たないグルズたちは、爆発を避けて、飛のく中、巨大化したグルズは獣の雄叫びをあげると、肥大した筋肉の拳を、イラートに振り下ろした。

とっさにイラートは両腕を前へ突き出すと、爆発的な稲妻を放射した。

すると巨人の腕は稲妻に引き裂かれ、黒焦げになった。それでも痛覚がないのか、増えたもう一本の腕を振り下ろしてくる。

イラートは両腕を構え、連続して巨大な稲妻を発射した。

それは慈悲などなく、巨大化した化け物を丸焦げにした。

巨大化したグルズは、地響きを起こして倒れ込んだ、土煙を上げる。

すると今度は両手を光の剣にしたグルズと、四つん這いになった獣のグルスが襲いかかってきた。

イラートは光の剣が振り下ろされるのをかわそうと身体をひねったが、背後にメシアかいることに気づき、とっさに身体をもとに戻すと、両腕に電流を流し、光の剣を受け止めた。

閃光が走り、バチバチと電気が破裂する音が響く。

グルズはフードの下から裂けた口を開き、牙を向き出すと、自ら体液の黒い血液を垂れ流す。まるでマムシの毒のようである。

人は触れた瞬間、呪にかかる。細胞が崩壊していくのはわかっていた。

イラートはうまく垂れる体液をかわして、蹴りでグルズを引き剥がすと、腕にまとった稲妻を掌に集め、稲妻の塊を力任せに押し出した。

それは離れたばかりのグルズの腹を突き抜け、空中で明滅して消えた。

貫かれたグルズはその場に膝から落ちて倒れた。

間髪を入れず巨大な肉の尖ったものに腕が変化したグルズと、犬のように這いつくばったグルズが、飛びかかってきた。

イラートは両腕を天に向けて伸ばし、それを一気に振り下ろした。

すると凄まじい稲妻の柱がグルズたちの天空から降ってきて、その汚れた肉体は黒焦げの炭になってしまった。

最後の一匹。背中に蜘蛛のように触手が生え、その先がノコギリのようになっているグルズは、黒いよだれを垂らし、あざ笑うかのように裂けた口を耳元まで開き、ニヤリと笑っていた。

睨み合ったイラートとグルズ。そこにはむき出しの殺意しかなく、お互いに飛びかかろうとしていた。

イラートの身体は電気をおび、青白く光っている。

しかしその時、クルズの身体は見えない力に上から押しつぶされ、見るも無残に肉塊へと変わってしまった。

素早くイラートが天空を見上げると、ファンが掌を下に向けていた。

第15話−7へ続く

7

本当にやばいやつが空にいる。

イラートは青い光を消し、振り向くとシダの上に呆然と立つメシアの腰に手を回すと持ち上げ、そのまま高速で飛び上がり、燃えるビルを背後に逃げ出した。

ファンは獲物が逃げるのを楽しんでいるかのように、面長の顔に笑みをたたえ、視線でイラートとメシアを追いかけた。

「追いかけるぞ。それとも後ろから俺の心臓を貫くか」

皮肉混じりに面長の男は長い黒髪を風でなびかせるエリザベスへ、微笑みかけながら言う。

エリザベスは不機嫌を、露骨に顔に出すと、ファンを無視してメシアたちを追った。

*

抱えられながら、落ちないようにイラートにしがみつきながら、シダの茂みの上空を抜け、土が広がる大地が見えると、すぐに海へと眼下は移り変わる。

しかしまた海も姿を消し、今度は都市らしき場所が広がった。

もう朽ちた文明の痕跡なのだろう。

イラートはメシアを抱えながら着地し、周囲を見回した。

ガラスらしき物が張り巡らされたビル群が並び、筒状のガラス管がそのビル群をつないでいた。

地面も分厚いガラスに覆われており、地下深くまで巨大な機械的だ化石が続いているのが見える。

都市の中央には、ドームが重なり合ったような建物が見え、その中央からは、流線型の剣のようなタワーが、先が見えないほとんど天高く伸びていた。

その施設だけは金属で表面が白く、青いラインが見えた。

それよりもメシア、イラートの眼を引いたのは、広大な都市を進んで気づいた、ロボットらしき、4足歩行の球体が東側から都市に集団で攻め込んできたのだろう、建物を破壊したり、壊れたりして、そのまま放置されていた。

対する街の防衛兵器なのだろうか、無数の巨人、正確に人形の数百メートルは超えるミイラがいくつも街に立ったり、四つん這いになったりしていた。

何らかの戦闘があったと思われるが、なにかがあったのだろう、衝突することなく、両方の兵器が途中で停止していた。

2人は都市のさらに中央へ向かう。停止した兵器の間を抜け、どこまでも底の見えない機械の化石が見えるガラス張りの地面を歩いていく。

少しでもメシアを安全な場所へ、と思いながらもイラートはその眼前に広がる、美しくも凄まじい光景に唖然としていた。

どこからか波の音が聞こえてくる。それ以外は風の音だけだ。空一面を覆う赤色巨星となった太陽。いつ爆発しても不思議ではない終末の世界。

そこにありながら朽ちながらも美しさを保ち続けるガラスの都市。

中央へ向かう途中には、ガラスの橙が先端に向かって広がり、その傘のように広がったビルの下方には、誰かしら、支配者がいたのだろう、同じ顔が四方向へ向かって設置され、見下ろしていた。

どういった設計なのか、支配者はどんな人物だったのか。メシアはそんなことを頭の中で巡らせながら、周囲うを見回していると、さらに驚くべき光景が目に飛び込んできた。

複数の巨人のガラスの像、メシアの推測では1キロは超えているであろそれは、美しい筋肉を描き、直径数キロはあるガラスの球体を支えていた。しかもその球体はガラスの巨人たちに支えられているように見えて、空中に浮遊していたのである。

なにがどうだっているのか、スケールと眼の錯覚としか言えない光景に、ただただ茫然とするばかりのメシアであった。

「どこかに隠れよう」

先を歩くイラートがガラスをカツカツと鳴らして、小走りに先を急ぐ。

遅れることなくメシアもあとを追いかける。しかしファンとエリザベスの姿が見えないのが、不気味であった。

都市から見たらちっぽけな2人は、やたらと幅の広い階段を駆け上がり、ドアも何もないただ巨大な入り口を入り、ガラスの塔の1つに入っていく。

中はさらに想像してるよりも広く、中央に枯れた噴水があった。しかし噴水の中には未だきらめくガラスの粒があった。

ロビーと思われるが広大な空間には噴水の他に、丸いガラスを削った円が床にあった。

2人は何気なくその中に入った刹那、身体は素粒子まで分解され、情報となり移動した。

転移装置だったのだ。

2人が気づくと、肉体は再構築され、別の場所に立っていた。

ガラスを削った円から出た2人は、そこが室内なのか、野外なのかわからなかった。

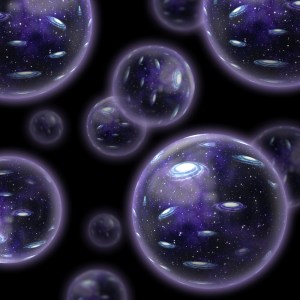

眼前に複数のカラフルな惑星や構成が浮遊していた。起きさは、50センチ程度である。その奥には無数の銀河が広がり、さらに奥には薄い透明な膜に包まれた、宇宙がさらに多く浮遊していた。

頭上、眼下にその宇宙らしきものを内包した直径5メートルほどの、エネルギーシールドらしき球体が、さらに数多、数え切れないほど広がる。

その間を星雲のような物が漂い、天体ショーとは、まるで違う、もっと壮大な物を2人は見ているように感じた。

「ここは」

唖然としつつメシアが呟く。

「俺に聞くなよ」

イラートも分かるはずもなかった。

「ここは世界の真理。全てであり、君たちの終わりの場所に相応しい」

聞き覚えのある声色に、イラートの身体に稲妻が走る。

すると宇宙を内包したエネルギーシールドの1つから、面長の男、ファンが姿を現した。

第14話−8へ続く

8

問答無用でイラートは稲妻をファンへたたきこもうとした。が、自分の稲妻ではない痺れが、脚から上がってくるのを感じ、またたく間に身体が動かなくなった。

「エリザベス、どうして」

メシアが恒星を背に目の前の、長い黒髪の女性へ質問を投げかけた。

エリザベス・ガハノフは、細長い指先から細い稲妻を、蛇のようにたらし、その先でイラートが、痺れて動けなくなっていた。

「君たちはこの素晴らしい空間の意味を理解しているかい?」

突然、ファンが前を横切るガス型惑星を荒く掴み、顔の横に持ってきた。掌サイズの青いガス星雲を、ファンはゆっくり見つめて、ニヤリとするなり、それを握りつぶした。

レプリカの惑星を潰した。そんな感覚でメシアは見ていた。

だが姉の電撃で痺れて片膝を虚空についたイラートには、それがレプリカには見えなかった。

その通りらしく、ファンは得意げに惑星のガスを未だ握ったまま、メシアをみやった。

「今、俺は枠性を1つ潰したところだ。意味がわかるか? ここにある惑星、銀河、宇宙、マルチバース、オムニバースは全て、本物なんだよ。まったく、どんな技術を持った文明がこんな空間を作ったのか。想像もできない」

そういいつつ、目の前を過ぎようとしている銀河を、両手でパチンッと挟み、星の群れを潰した。

メシアは首すじに冷たい汗が流れた。

本物の銀河ということはつまり、そこには文明があってもおかしくはない。それを簡単にファンは潰してしまったのだ。

しかしファンの遊びは終わらなかった。

腕を真横に伸ばし掌を開くと、薄い膜に覆われた銀河や星雲が詰まった宇宙を、能力の重力操作で簡単に潰したのである。

500億年かあるいは1000億年の歴史を内包した、宇宙という広大な世界が、僅か一瞬で消滅した。

実感があまりにもない消滅に、メシアは呆然とするばかりだった。

「どれだけの生命が消えたのか、自覚はあるんよな」

痺れた口を必死に開き、イラートは呟く。

どんな文明がオムニバースや宇宙を縮小した世界を作ったのかは、分からない。だがそこに生命があるのは確かなのだ。それをファンはいとも簡単に消してしまった。しかも悪意を唇に乗せながら。

メシアはエリザベスを見た。その顔は弟を痺れさせる意味を、なぜ実の弟を屈服しているのか。なぜという瞳で見た。

エリザベスはうつむき、自分の身体を流れる、青白い光を見るだけだった。今、メシアにこの姿を見られたくはなかった。

「1つにメシアに宇宙の構造というやつを教えてあげよう。せっかくこの場に、本物の宇宙構造があるのだから」

そう言うとファンは面長な顔に、得意げに微笑みをたたえ、目の前を通る地球型惑星を掴んだ。

ガス型惑星とは違い、石を持ったような感覚になった。

「宇宙空間には恒星が1000兆の1000兆倍あるとされている。もちろん我々が居た時代には、そこまで観測できていないがな。恒星は100億年、200億年の寿命の中で、このような惑星に恩恵も与えもし、過酷な環境にもする」

と言って掌の惑星を握りつぶした。それはまるで泥団子でも潰すかのように。

そこに文明があったかも知れないのに、気にせずファンは自らの語りに酔っているように、話を続けた。

「200億年。少なくとも恒星系は寿命を全うし消えていく。恒星系が属する銀河。あらゆる恒星と、後星間物質、ガス、塵、ダークマター、ダークエネルギーで満たされている。その集合体が銀河団。人の寿命など、一瞬の世界が広がる。50億光年、100億光年、あるいはさらに大きくなっている。これもまた構造物の一部。超銀河団の指先に過ぎない」

そう言うと少し大きめと超銀河団を両手で掴み、胸元にファンは持ってきた。

「4000億光年はあるだろう、人類の知らない超銀河団。それもまた構造体の一部に過ぎない。無数の銀河を内包しながらも、小さい」

そういい重力能力で超銀河団を潰した。

周囲に星屑が広がるのを、メシアは呆然と見るしかなかった。

「これが宇宙だ」

膜に覆われた内部が泡状構造になった宇宙を掴んだ。

どんな科学技術があればここまで宇宙を縮小できるのだろうか。

「グレートウォール、銀河の壁と何もない漆黒の空間ボイドで作られた世界。有限に見えるが、宇宙とは無限に膨張を続け大きさなど無意味」

と言うなりまたしても、宇宙空間を重力で潰した。星屑が広がる中、ファンは次の球体を手にする。

「宇宙の外側とはなにか。宇宙の外側には何があるのか。答えはこれだ。無限の宇宙が無限に広がる。マルチバースだよ。宇宙とは可能性の限り存在する。つまり風が吹いたか吹かないかだけで、まったく別の宇宙が誕生することもあるのだ。あらゆる事象で、別の宇宙がマルチバースの中で増え続けている」

そういうともう一つ球体を掴んだマルチバースの球体よりも、少し大きい。

「このマルチバースが可能性の限り無限に増え続けている、常にマルチバースが変化し続けている空間が、メタバースだ。さらに上の次元というわけだ。無限を超えてメタバースも増殖を続けている」

そういうと2つの球体を、重力で圧縮し、無限を超える宇宙を粉砕した。

「これがゼノバース。メタバースの集合体で、中でメタバースが絶対無限を超えて広がり続けている。更にこっちが宇宙の、というよりあらゆる物事の集合体、オムニバースだ」

そういうと漂う2つの球体を、面長の男は掴み、その中に光り、増え続ける粒を見つめた。

「ゼノバースには宇宙のあらゆる可能性、これまであった出来事の、起こらなかった方の出来事も、無限に分岐する時間も、増え続ける次元もこの中に内包している。俺にも理解できない。それよりも理解できないのがオムニバースだ」

そう言い、ゼノバースを破壊して、残ったオムニパースを両手で掴んだ。

「オムニバース。ゼノバースの集合体であり、絶対無限を超えて絶対無限すつ、ゼノバースが中で増え続けている。そればかりか、この世に誕生した知的生命体が想像したもの、想像しなかった可能性、生み出した創作物、生まれなかった創作物、起こった出来事、起こらなかった出来事。いいことも悪いことも、最善も最悪も全部が現実として存在する、まさしく全て。理解できない、人など考えもつかない世界がこの中にある。しかもオムニバースは無限が無限あっても足りない勢いで増え続けている。だから1つぐらい壊しても、何らかの影響はない」

と、また宇宙を重力で潰した。すべての可能性も、なかった可能性も。全てを。

「この空間を作った文明は宇宙をよく理解し、凝縮したオムニバースをこの異空間に閉じ込めて、培養していたのだろう。神のごとき技術だ」

痺れて動けずにいるイラートを見下ろし、ファンはまるで自分の技術のように、得意げな顔をした。

自らの姉の力で痺れる身体をなんとか動かし、電撃を発しようとするも、指先が動かない。

その時、メシアが突然走り出し、エリザベスに体当りした。メシアもとっさのことで、自分でも驚いていた。

流石に男の体当たりを受けたエリザベスは、星雲が立ち込める床に倒れ込んだ。

痺れが抜けたイラートは、即座に立ち上がると、イラートめがけ稲妻を放射した。

第15話−9へ続く

9

ファンにも思わぬ攻撃だったのだろう、避けるのが遅れ、そのぶんそばにあったゼノバースの球体を掴み、稲妻にぶつけた。

稲妻はゼノバースに吸い込まれていく。

縮小されたとはいえ、ゼノバースほどの巨大空間だ。稲妻など簡単に吸収してしまう。

間髪を入れず、ファンは重力を操作して、イラートを潰そうとした。

少年っぽい顔に余裕がないイラートは、すぐにその場を離れ、重力で虫のように押しつぶされることはなかった。

倒れるエリザベス、戦うイラート、ファンをそれぞれみやって、メシアはどうしてこうなったのか、何が自分たちをここまで壊してしまったのか、頭が混乱した。

そんなことをメシアが考えてるとも知らず、イラートは叫んだ。

「逃げろ。とにかく逃げきれ」

倒れているエリザベスを一瞥するも、その身体に稲妻を帯びたのを見て、メシアはその場から離れた。

走った。どこまで広がるのか、無限の宇宙に放り出された感覚で、上下左右もわからないまま、とにかくその場から逃げていく。

メシアが逃げたのを見て、イラートは稲妻の球体を両手に握った。

それを見て面白がり、ファンは漂っていた岩石型惑星を両手に1つずつ握り、即座に、楽しげに投げつけた。

重力能力で加速した惑星は、大気圏が炎に包まれた火の玉となって、イラートへ急激に迫ってきた。

避けられるような速度ではなく、イラートは余裕のない顔で稲妻を投げつけ、惑星を破壊した。

ここで更に押さないと、押される、と感じたイラートは即座に掌から青白い光を放射して、稲妻をファンめがけ放射した。

だがファンが腕を前へ伸ばすと、重力で稲妻が折れ曲がり、マルチバースの1つへ吸収されていった。

さらに片腕を前へ突出すファン。

これにすぐさま気づいたイラートは、背後に跳ね退いた。するとさっきまでイラートが立っていた場所に重力の歪みができたのが、星雲の不自然な動きでわかった。

ファンが能力を発揮した直後、イラートはそれを狙っていた。少しの隙ができたところに、上空から稲妻を落とした。

が、稲妻はあらぬ方向へ曲げられてしまう。ファンは自分の周囲の重力を変化させていたのだ。

このままだと重力に潰される。劣勢を肌に突き刺さるように感じたイラートは、自分を隠すほどの大きさの恒星が、2人の間を通り過ぎた時、その場から姿を消し、星雲と宇宙が漂う広大な空間に消えた。

舌打ちをし、ファンは前を横切るガス型惑星を、憂さ晴らしに蹴飛ばして、最後に残った仲間、エリザベスに視線をやった。

エリザベスは身体を起こしてはいたが、メシアを追いかけるでもなく、実の弟を攻撃するでもなく、漂う宇宙の間に立ち尽くしていた。

「望みはなんだ。お前の望み。それに従え」

それだけを言うと、ファンは空中に飛び立っていった。

長い髪を耳にかけ、エリザベスは静かに、爪先をメシアが逃げた方向に向け、走り出したのだった。

第15話−10へ続く

10

メタバース、ゼノバース、オムニバースが周囲を渦巻く中、たたずむメシアはまだ平和だった時代、ほんの数日前まであった現実を、脳裏に思い描いていた。

*

雨が降り帰ることもできず、大学の講義が終わったばかりのメシアは、スマートフォンを見ながら、時間を潰していた。

建築学科の講義は長くて有名だったが、夢の建築家になるため、メシアには苦にならなかった。

夏の午後の土砂降りも不思議と嫌ではなく、小ぶりになるのを待つのもまた、楽しい気持ちでいた。

親に捨てられ、施設で育ったメシア・クライストにとっては、大学という自由な世界が、身体にしみるように、心地よかったのである。

午後からの講義は終わり、寮に帰るだけだったので、慌てることもなかった。

「東洋では、日が出ている時に雨が降っているのは、狐が嫁入りするのを人に見せないためらしい」

声がしてメシアが横を見ると、端正な顔立ちの、背の高い男が立っていた。どこか人を引きつける不思議な魅力があるのは、一瞬でわかった。

「狐の嫁入りねぇ。ウエディングドレスも濡れるんじゃないか、この雨だと」

メシアは突然、変わった話をしてきた男に、話を合わせた。彼になら話を合わせても、嫌な思いをしないと、なんとなく心のどこかで感じたのだ。

「東洋では着物という独特の衣服を着るから、狐も着物だろうな」

この妙な会話から、メシアとファンの交流は始まった。

「ファン・ロッペンだ。宇宙物理学を学んでいる」

「メシア・クライスト、建築学科だ」

名前を口にすると、ファンは眉を上げて驚いた。

「君が救世主か。たいそうな名前をしている学生がいるとは聞いていたが、まさか会えるとはね」

そうなのだ。メシアはいつもこの名前で苦労してきた。メシア・クライストなどという、宗教的とも取られる名前をつけられ、幼少期はそれでもそれほど言われなかったものの、大人になるに連れ、周囲が名前の意味を深読みし、親に捨てられたこと、施設で育てられたことなど、様々な状況から嘲笑の眼で見られることもあれば、宗教団体に名前を変えろと言われたこともあった。

だが名前は母親との、自分を捨てた親との唯一のつながりだったこともあり、名前を変えることもできたが、これまでこの名前で生きてきた。メシアは変えるつもりも、卑下もしていなかった。

それでも噂は広がるもので、こうして初めて会ったファンにも、名前のことを言われるのだった。

メシアは慣れた様子で愛想笑いする。

すると講堂から騒がしい声が聞こえてきた。

「あんたがグズグズしてるから、雨が本降りになってきたじゃない」

「エリザベスだって何か落としたって騒いでたじゃないか。俺のせいにばっかして」

騒がしいがなにか楽しげな雰囲気の2人。するとエリザベスの方が先に、メシアとファンに気づいた。

メシアはエリザベスと呼ばれている女性と視線が合うと、彼女は視線をそらしてしまった。

それを見た横の少年っぽい男は、ニヤけた。

「メシア・クライスト。あんたがそうか。姉ちゃんが前から話してたよ」

初対面なのに馴れ馴れしいその男を、エリザベスは彼の腕を叩き、やめろ、という意思を示した。

けれど男は近づいてきて、メシアの肩に手を置いた。

「俺はイラート・ガハノフ、あっちは姉のエリザベス・ガハノフ。姉ちゃんはあんたに興味あるみたいだぜ」

余計なことを言った弟を、エリザベスは頬を赤くしてメシアから引き離し、弟の口を抑え込んだ。

この光景に唖然とするメシアの横で、ファンは楽しげに笑っていた。

「初対面同士ちょうどいい。近くのバーで飲まないか。君たちの話を聞きたくなったよ」

面長の男が言うと、不思議と断ろうという気分にはなれず、3人は提案を了承した。

土砂降りだった雨がその直後に小降りになり、4人は外へと駆け出した。

第15話−11へ続く

11

メシアはアルコールをそんなに飲まない、お酒を美味しく感じることのない人物であったが、ワインだけは別であった。

気取っているわけでも、違いがわかるわけでもない。ただワインだけは身体が受け入れ、まるで前世でワインばかり飲んでいたかのように、飲めたのだ。

ビールやウィスキーの似合う、木目がむき出しの床板と木製のカウンター。使えるかわからないが古いジュークボックスが置かれ、ピンボールゲームも壁際に配置されいた。

カウボーイがいそうなバーのマスターは、ジーンズに黒いワイシャツで、気さくに常連客と話していた。

メシアたち4人はカウンターに座り、話し込んでいた。

特別なことは話してはいなかった。ただ自分たちが大学で何を学び、どこ出身なのか、とんなことに興味があるのかなど、他愛もないことばかりだった。

しかしなぜだが4人でいるのが心地よく、メシアは思わず飲みすぎてしまった。それを開放してくれたのは、ファンだった。

バーを出る頃には、足元もおぼつかないメシアを、ファンは肩を貸し、店を出た。

空はすっかり闇のカーテンに覆われ、繁華街は賑わいを増していた。

「俺の姉ちゃんは、あんたに惚れてんだょ」

背伸びしてか、強いアルコールばかり飲んでいたイラートも、姉の肩を借りて歩いていた。別れ際にメシアにそう叫ぶと、姉に頬をつねられ、苦笑いを浮かべながら、エリザベスは弟を引きずるように帰っていった。

メシアも寮までの道を、ファンに抱えられながら歩く。

「まさかここまで酔うなんて、すまない」

回らない口でようやくメシアはファンへ謝罪した。

それを面長の男は気にもせず、メシアを抱える。

「これも運命ってやつだ」

メシアは酔ってはいたが、その変なものの言い方に、軽い笑いを浮かべた。

「大げさだな。偶然、雨が降って、たまたま飲みに行っただけだろ」

「それが運命なんだよ。物語の始まりさ。この地球上に人間と呼ばれる生命体はいったいどれくらいいると思う? 同じ国ではないにしても、別の国に産まれて、こうして今日、初めて出会った。少し時間がずれていれば、あるいは君が傘を持っていれば、俺たちはこうして飲むこともなかった。宿命だよ」

メシアはこの時、不思議な感覚になっていた。妙に説得力のある彼の言葉に、本当に何かのつながりが、あるのではないかと感じたのだ。

第15話−12へ続く

12

大学が終わると、それぞれの時間に合わせ、4人は毎日のようにバーに通い、親交を深めていった。

「君たちは有名な哲学の話を知ってるかな」

唐突にファンがジンライムの氷を指で転がしながら、3人へ問いかける。

「暴走する列車がある。前方には5人の整備員が線路を整備している。このままだと5人は死んでしまう。方向を変えて避難線へ列車を入れれば、5人は助かるが、1人が死んでしまう。さて、線路を変更できるレバーは君たちの手に握られている。どちらを選択するか」

メシアは聞いたことのある質問なのに気づいた。

それはイラートとエリザベスも同じだったらしい。

「トロッコ問題ね。イギリスの哲学者が60年代に雑誌に発表した、思考問題。大勢を救うか、1人を救うか」

エリザベスは覚えている概要を口にした。

ファンは人差し指を天井へ向けて立て、

「それじゃあここで君たちに意見を聞きたい。どちらをたすける?」

と、突然とくいげに聞いてきた。

これに真っ先に答えたのは、イラートだった。

「そりゃ、大勢の方だろ? 救える命が多いほうがいいに決まってる」

これに倒してファンは軽く頷き、次の質問をした。

「イラートは大勢が助かるほうがいいと言ったけど、その根拠は。大勢救うか事にどんな意味がある?」

まるで講義をしているかのような、ファンの口ぶりである。

「そりゃ1人より大勢が救われたほうが、みんな喜ぶだろ」

「みんなって誰よ」

理論が崩れるのが楽しいのか、弟の言葉にエリザベスは楽しげに言った。

「もし事件がニュースになれば、誰だって大勢が救われた方が喜ぶし、安堵するだろ」

2人に責められているように感じ、イラートもムキになってきた。

「表向きのニュースなら、他人事ならばそう言えるだろう。それじゃあ、犠牲になった1人の家族はどう思う? 大勢のために身内が犠牲にされた。それでも大勢を助けて、良かったと思うかい」

「それは論点が違うだろ」

イラートはジントニックを飲み、マスターにおかわりを要求しながら言う。

「それじゃあ、犠牲者となる1人がエリザベスだとしたら? それでも君は大勢を救うかい?」

おかわりのジントニックを一口のみ、清涼感の広がる口の中で、モゴモゴとイラートは、迷いを口にする。

完全にイラートの論理が崩れていた。

「大切な人なら、1人を助けるかもしれない。本当に大勢を犠牲にしても助けたい人だったら」

口籠る弟に変わり、エリザベスが答えた。

「では大切じゃない人だったら大勢を助けると」

カシスオレンジを一口口にして、考え込んだ。

「難しいわね。その場にならないと判断できないかもしれない」

ワインを飲んでいたメシアを見やり、ファンは彼に話をふった。

「メシアはどうする?」

少し考え込んだメシアは、軽く笑った。

「僕は全員を助けたいな。列車の前に自分が飛び出して勢いが少しでも弱まるなら、僕だったらそうする。偽善かもしれないけど」

ファンは軽く笑った。

「論点がずれてるぞ。自己犠牲は立派なことだが、この問題の前提が崩れる」

メシアはワインを一気に飲み、

「哲学は僕には分からない。それにそんな状況になることなんてないだろ」

メシアはそういったとき、ファン、イラート、エリザベスが無言だったのがどういう意味なのか、数ヶ月後にわかることになるのだった。

第15話−13へ続く

13

息が弾み、どこまで行っても終わりのない空間を、メシアは走っていた。心の中では、どうしてこんなことになったんだ、なんでみんなが殺し合わなけばならないんだ、と何度も何度も繰り返しながら、掌サイズの彗星の横を通り、小石のような小惑星帯を払いのけながら、必死に前へ進んだ。

しかし目の前に二メートルはある巨大な宇宙の球体が出てきたところで、彼は肩で息をしながら立ち止まった。

すると後ろから足音が聞こえてきた。

宇宙空間を凝縮した宇宙空間よりも明らかに上の次元なのに、歩く場所がある。しかも足音がする不思議さを考える余裕もなく、素早く振り向いたメシアの前に、エリザベス・ガハノフが立っていた。

その顔には悲し気な影が差し込み、今の自分を茨の紐で縛っているかのような、苦痛の顔をしていた。

「メシア、ごめんなさい」

肩でまだ息をするメシアに対し、鬱々とした顔のエリザベスは、どこか冷静さも言葉にはあった。

「もういい。もうたくさんだ。僕のために命を落とす人を見たくはない。エリザベス、ここで終わらせてくれ」

弾む息の中、メシアはそう呟いた。

しかしエリザベスが冷静でありながら、踏ん切りがつかないのか、白い指を握りしめた。

メシアにも苦しんでいるのは、見るだけで分かるエリザベスの様子に、どうすればよいのか、彼にはわからなかった。

岩石型惑星が2人の間を通り抜けていく間、沈黙が漂った。

その沈黙を破ったのは、血まみれで、ゴミのように放り投げられたイラートの姿だった。

岩石型惑星が通り過ぎたその間にドサリと落とされたイラートの身体は、衣服は血で濡れ、右腕は曲がらない方向に向いていた。

「手こずらせて。物語の脇役は、脇役でしかないんだよ」

そう言いながら、エリザベスの横にやってきたファンの顔がも、軽く火傷のあとがあった。

2人の戦いの跡が分かる。

メシアはすぐにイラートに近づいた。抱え起こすも、圧迫されたせいか、肋骨も痛むらしく、起こすだけで、苦悶に顔が歪む。

弟の苦痛に歪む姿を見ても、エリザベスは動こうとしなかった。

「エリザペス。そんなに苦しい顔をしてるのに、なんでだ。なんで動かないんだ」

「エリザ、ベスは、お前の、ため、に」

イラートが痛みに顔を歪めながら口を開いた。

メシアはエリザベスとファンの顔を交互に見た。メシアの知っている2人の顔ではなく、まるで知らない人物たちがそこに立っているように思えた。

「なんとも思わないのか。イラートが、友達がこんな姿になってるんだぞ。エリザベス。弟がここまでされて、なんとも思わないのか」

必死に叫ぶとメシアの声は、オムニバースやメタバースが漂う空間に吸い込まれていった。

「なにも思わないわけないでしょ。最愛の人が、私の大事な人が目の前でこんなになって」

憂鬱の影が落ちていたエリザベスの顔に、必死な表情が浮かび上がった。

メシアはイラートを見つめるエリザベスの眼が、弟を見る慈愛の瞳というよりも、男を気遣う女性の眼に見えた。

エリザベスは取り乱しながら言葉を続けた。

「食べるものもなく、その日、生きることだけを考えてた、隣にいる大切な人が今にも死んじゃうんじゃないかって不安を抱えながら、路上で寝たことがある? ゴミを漁って、大人に殴られて、それでもお金のために、身体を大人の前に出した経験なんて、誰にもわからない」

メシアはそのエリザベスの剣幕に、面食らった。2人には両親がいるはず。そんな経験をしてきた話など、聞いたことがなかった。

「全部嘘なのよ。貴方の前で演じていた人生は、宿命のためについた嘘。本当のわたしたちは、この世を恨んで、死んでしまいたいほど苦しく、もがいて生きてきたのよ」

胸に手を当て、苦しげにエリザベスは叫んだ。

メシアはこんなに明るいイラートと、仲の良い姉のエリザベスが苦しい生き方をしてきた。その言葉をにわに信じられなかった。

その時、この異様な空間がエリザベスに反応したのか、宇宙空間ではない、白い球体が4人が見える位置に現れ、そこに記憶が投影された。

遠い前世の記憶が。

第16話へ続く

第15話