なき被害者(将倫)

※東大文芸部の他の作品はこちら→http://slib.net/a/5043/(web担当より)

この作品は、東大文芸部の部誌で掲載されているなきシリーズの第三作になります。初出は2012年11月発行の静寂24です。

≪問題編≫

「郁太、ちょっといいかな?」

背後から聞こえる澄んだ声音に、天谷郁太は振り返る前にわずかに違和感を覚えた。普段の軽い感じとは違い、何だか妙に重みがあるというか、自信が感じられる。

「ん? 日奈、どうした?」

郁太が眉根を寄せて振り返ると、淵戸日奈が厚い原稿を抱えて郁太に視線を向けている。ここまではいつも通りの展開であり、郁太の予想の範疇でもある。だが、普段と異なっているのは日奈の表情だ。前回は完全に困惑顔、前々回は懇願顔だったのに対して、今回のは何だ。簡単にいえば真面目顔、それも長年一緒にいる郁太も年に数回しか見たことのないくらい真剣で、強張った表情をしている。最後に日奈のこんな表情を見たのは、確かきのこたけのこ論争を熱く繰り広げたときだったか。ともかく不穏な空気をひしひしと感じた郁太は、身構えて日奈の反応を待った。

「あのね、私、郁太に挑戦を申し込む」

「はい?」

日奈の口から出た言葉はよく理解されないまま郁太に頓狂な声を上げさせた。やがて理解が追い付いても、郁太の疑問は解消されないままだった。

「どういうことだ? 要するにまた謎解きものを書いてきたんだろ? 今までと何が違うっていうんだよ」

日奈は月一以上のペースで作品を書いてかくかく、長編あり短編ありでしかじか、過去のトラウマから郁太は半強制的に読まされてうんぬん――。ここ二回はそれが謎解きに近い形態をとっており、郁太はそれらを読んで解答を示してきた。

日奈の言う挑戦は恐らくこの謎解きのことを言っているのであり、だとすればそれは言わば日常的なことに過ぎない。そんなに大袈裟に意気込むほどのことではないはずだ。だが、日奈は眼を閉じてゆっくりと首を振ると、真っ直ぐな瞳を郁太に向けた。

「確かに今から郁太にやってほしいことはこれまでと同じだけど、私は今回の作品には自信があるの。一度くらい郁太に辛酸を舐めさせてやりたいのよ。だから、今回は挑戦なの」

さいですか、と郁太は相槌を打たざるを得なかった。日奈の真面目な表情の理由は分かったが、郁太のすることは変わらないので何とも反応のしようもない。それに、残念ながら郁太は日奈に負ける気だけはしなかった。最近の日奈の作品を見るに付けて、郁太の日奈に対する評価も少し変わってきた。しかし、日奈にしてやられることは郁太の中では決してあり得ないことだった。今後も日奈の手の上で踊らされ続けるだろうことは、内心の反発はありながらも認めざるを得ないかもしれないが。

「ああ、分かったよ。受けて立とうじゃないか」

郁太は毅然とした様子で日奈から原稿を受け取った。今回は前回よりも分量がある。その重みを一手に感じながら、郁太はふと気が付いたことを口にした。

「まさかとは思うが、作品が未完成だったり、犯人がいない、なんてことはないよな? 流石にそれじゃあ勝負にならないぞ」

煽るような口調で挑発してみたが、日奈は動じないばかりかその挑発を真っ向から受けるように胸を張ってみせた。片方の手は腰に当て、もう片方の手は顔の横まで持ってきている。その手にはもう一部の原稿が収まっている。

「ちゃんと書いてきたわよ。私だってちゃんと成長してるんだから。今郁太が手にしているのは事件の出題編、私が持っているのが解答編よ」

なるほど、今までのような抜かりはなさそうだ。郁太は一つの気掛かりが解消されて安気すると、紙面に目を落とした。最初のページには大きな文字で「六人の列席者」と書かれている。シンプルな題名だが、登場人物か容疑者が六人なのだろうなということは何となく分かる。

ここから日奈との勝負が始まる。郁太は小さく息を吐いて頭の中をクリーンにすると、ページを捲り物語の世界へと足を踏み入れた。

※※※※※※

『六人の列席者』

〇

池藤向日がその宿に着いたのは、雨が本降りになり始めた頃だった。駅から景観を楽しむために散歩がてら歩いて宿に向かったものの、想像以上に距離があり、しかも山中を延々と歩く羽目になった。逸る心を抑えながらも、黒く厚い雲が立ち込める雨模様に急かされ、自然と足は早く回った。雨がぱらつき始めてからは、周囲の景色を楽しむ余裕などなく、頭の中で地図を広げて宿までの距離を確認するばかりだった。

ようやく辿り着いたときには、安堵でほっと息を吐いていた。いくばくか心の余裕を取り戻した池藤は、今さらながらに周囲の様子を見回した。雨のカーテンの向こうに見えるものは、一本の細い道を除いてはただひたすらに木、木、木である。宿は山腹にあるので道の片側は登り斜面になっている。そちらに目をやれば、木々を携えた黒い山が矮小な自分を見下ろしているかのように雄大に聳えている。

「……何にせよ、着いて良かった」

ぐるりと視線を巡らせた池藤は再び宿に向き直った。外観が与える印象は典型的な宿泊宿だが、山奥にあるのが場違いなほど外観は瀟洒で新しく清潔感を漂わせている。玄関の上方には「森の宮 本風」と書かれた看板が掛かっている。旅行雑誌に載るくらいに知名度はあるが、池藤は来るのは初めてだった。

ひとしきり建物としての宿を目で楽しんでから、池藤は中へと入った。入り口が自動ドアだったが、この宿のイメージにはそぐわない。

「ようこそお出でくださいました」

玄関先でお辞儀をして待ち構えていたのは壮齢の女性で、前掛けをしていることから宿の人間と思われた。

「私、ここで給仕をしてます、渋藤知香です」

渋藤と名乗った女性は、池藤の肩が濡れているのを見るや直ぐにタオルを渡してくれた。肩までかかる黒髪や丁寧な言葉遣い、おしとやかな身のこなしから日本人らしい品の良さが感じられる。池藤はタオルで濡れた箇所を拭いながら、自らも自己紹介をした。宿に着くおおよその時間は知らせてあるし、先程待ち構えていたことからも恐らく池藤のことを認識はしているだろうが、相手が名乗ったのだからこちらも礼儀に従うというのが筋だ。

「思った以上の距離がありました。しかも途中から雨も降り出すので、いや見誤りました」

池藤はにこやかな笑みを顔に浮かべてから、ありがとう、とタオルを返した。渋藤も柔和な笑みをしてそれを受け取った。

「本日は団体様もいらっしゃるので少し賑やかになるかもしれませんが、どうぞごゆっくりおくつろぎ下さい」

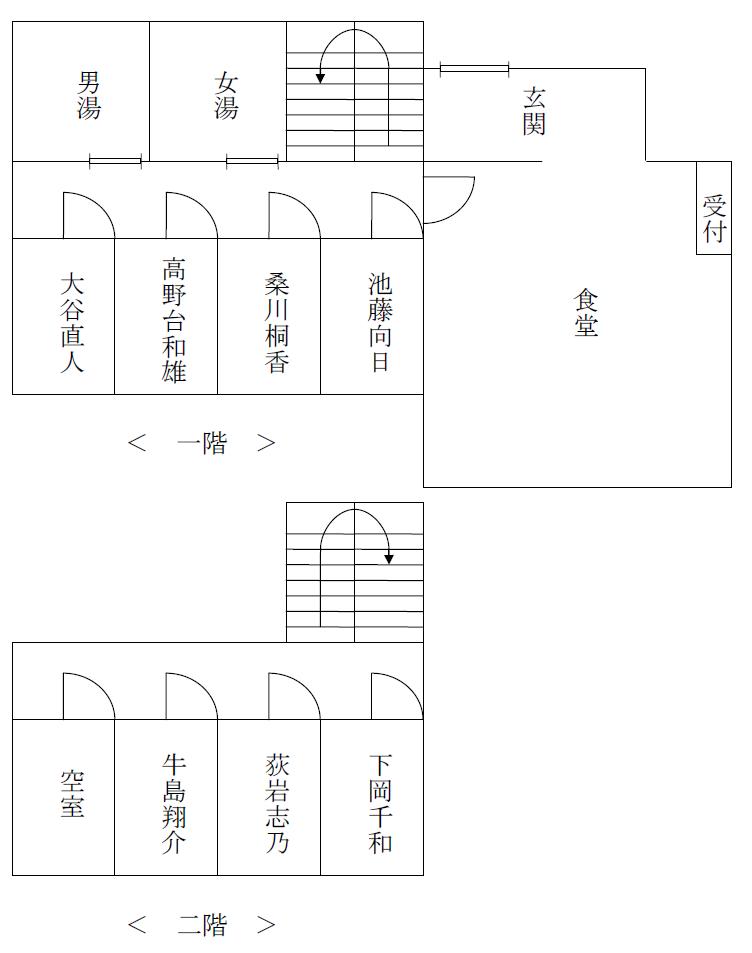

靴を脱ぎこちらに向けて置いてあるスリッパに履き替えてから、池藤は渋藤のあとに続き受付に向かった。受付は玄関から左手のところにある。事務室とやり取りするための窓口とカウンターがあり、その上には電話も置かれている。そこで池藤は部屋の鍵を受け取り、食事の時間などの注意点を教わった。聞くところによると、先客で来ている団体は大学のサークルらしい。団体といっても六人だそうなので、池藤としてもあまりうるさくならなそうで安心である。

「それでは、何かご用があれば私に申し付けて下さい」

渋藤は低頭すると、事務室の中へと姿を消した。

池藤は早速部屋で一息つこうと、受付から振り返った。玄関から入って直ぐが食堂になっていて、そこにはテーブルが数脚置かれている。左手には今池藤がいる受付、右に進むとそこが客室となっている。池藤はカーペット敷きの食堂を横切って進み、客室のある廊下に続くドアを開けた。

まだ電気を点けるには早い時分であったが、雨で日が入らないせいで廊下は薄暗く少々気味が悪く感じられた。長く延びた廊下の左側が客室になっているようだ。右手奥には浴室があり、池藤の位置からでも二色の暖簾が掛かっているのが窺える。キーホルダーに書かれた数字を見ながら部屋を探そうとするも、そんな努力をする必要もなく、池藤に宛がわれた部屋は一番手前の一室だった。

ノブを回してドアを開けた池藤は、部屋の中に視線を巡らせながら足を踏み入れた。部屋には必要な家具が揃えられており、配置もよく考慮されていてこぢんまりとしている。池藤は濡れそぼった上衣を脱ぐと、クローゼットからハンガーを取り出してラックに掛けた。頭や手などは先程タオルで拭いたので水気は取れている。

「良さそうなところだ」

池藤はシングルベッドに腰を掛けながら、ふう、と息を吐いた。これでようやく落ち着くことが出来た。雨に降られたのは災難だったが、これからどこへ出掛けるという用事もないし、のんびりと過ごせそうだ。夕飯までまだしばらく時間がある。雨に打たれて身体が冷えてしまっているので、先に風呂に入ろう。それから少し宿の中を見て回ったら、部屋で読書にでも耽るとしよう。池藤はそう決めると、一度下ろした腰を再び上げた。

こんこん、という小気味良いノックの音がしたとき、池藤は本の三分の一ほどを読み進めていた。宿内の散策の後、ずっと部屋に籠り読書をしていた。宿はそれほど広くなく、客室と風呂と食堂以外には小さな宴会場が二部屋あるだけだった。そのため、大して時間も掛からずに見て回ることが出来た。時計を確認すると、もう十八時で夕食の時刻だ。

「夕御飯の準備ができましたので食堂までお越しください」

ドア越しに渋藤のしっとりした声が聞こえる。それに応じると、池藤は栞を挟み本を閉じた。気付けば、窓の外から聞こえる雨音は大分強くなっているようだ。天気予報では夜が更けるにつれて雨も激しくなると言っていたので、しばらくは降り続けるだろう。池藤は立ち上がって伸びをすると、部屋を出て食堂に向かった。

「あ、池藤さん」

食堂には既に六人の大学生が席に着いていた。その中で池藤に声を掛けたのは、先程の短い散策の中で行き合った、桑川桐香だ。彼女は初対面にも関わらず、そして年が一回りほど離れているにも関わらず、池藤に気さくに話し掛けてきた。元来明るい性格のためか人当たりもよく、池藤も悪い気分はしなかった。池藤は軽く会釈を返すと、席に座った。当然ながら、大学生の団体とはテーブルは別で、池藤だけが一人離れている。

「いただきます」

池藤は両の手を合わせた。まるでそれが合図だったかのように他の六人もめいめい食べ始めた。初めは食器を使う音が食堂に響いていたが、やがて大学生達の楽しげな会話が満ちるようになった。

「池藤さんはどうしてこちらにいらしたんですか?」

旬の山菜を口にしているとき、隣から声が掛かった。声の主は桑川とは違う女学生だった。見れば、六人の視線が全て池藤の方に向いている。どうにも大学生のノリというものが分からない池藤は、少し答えに窮してしまう。

「ええと――」

相手の名前も分からず池藤が当惑気味に声を上げていると、また違う学生が口を開いた。

「いきなりすみません。自己紹介もせずに失礼しました。僕は大谷直人といいます。僕達は大学のサークルで、名目上は合宿ということでこちらの宿に宿泊しています」

そう言ってまず自己紹介を始めたのは、眼鏡を掛けた真面目そうな青年だった。次いで、先程池藤に話を振ってきた女学生が、自分の失態に気付き慌てたように名乗りを上げた。

「あ、あ、すみません。私、荻岩志乃っていいます。桐香に池藤さんのことを聞いて、つい興味が湧いたっていうか」

失敗を取り繕おうとするもしどろもどろになっている荻岩を宥めながら、次に話し出したのは桑川だった。

「さっきそこで自己紹介しましたね、桑川桐香です。こうして同じ場所に宿泊したのも何かの縁でしょうし、池藤さんが嫌でなければみんなでお話などして楽しみませんか? 年上の方と接する機会もあまりありませんし」

社交的というのが一番強い印象だろうか。荻岩に比べると相当落ち着いてしっかりしている。

桑川は自分の言うべきことを言い終えると、隣席の女学生をせっついた。その女学生は俯きがちに上目遣いで池藤と視線を合わせ、細い声で名乗った。

「あの、私、下岡千和です。よろしくお願いします」

それだけを言うと、下岡はさらに俯いて止めていた箸を動かし始めた。これだけでも、下岡が人見知りするタイプなのだろうということは推察出来る。

少し冷めた空気を派手に壊したのは、不意に立ち上がった男子学生だった。あまり背の高くない彼は右手をびしっと額の高さまで持ち上げ、敬礼の構えをした。池藤は突然のことに何なのかと眉根を寄せた。自分の仕事柄、つい気にしてしまう。

「俺は牛島翔介っす。どうぞよろしくです」

牛島の敬礼に特に意味はなかったらしい。爽やかそうな笑顔を浮かべると直ぐに着席した。これで五人は自己紹介をしたので、池藤の視線は自然と最後の一人へと向いた。

「俺は高野台和雄です。まあ、楽しくしていきましょう」

少々気の抜けた声は軽い印象を池藤に与えた。相手側の自己紹介が済んだので、今度は池藤の番だ。何を話そうかと考える間もなく、池藤は話し始めた。

「私の名前は池藤向日です。こちらには休養のために来ました。落ち着いたいいところで気に入りました。若い皆さんと話が合うか分かりませんが、宿泊中はよろしくお願いします」

無難な内容で締めると、池藤は意識を食事に戻した。まだ食べ終わっていない人も同様で、豪華ではないにせよ美味な料理に舌鼓を打っていた。談話はなおも続いたものの、目前の料理の方が興味をそそられるようだ。それは池藤も同じだった。

やがて食事も終わり食膳が下げられてからも、歓談は続いた。満腹になると機嫌も良くなるようで、みな饒舌になっている。池藤も口数は少ないながらも若者に混じり会話を楽しんでいた。

「皆さんは何のサークルをしてるんですか?」

「文芸サークルです。とはいえ、見ての通り少人数の弱小サークルですが。今回ここに来たのも、合宿というよりは旅行という方が正しいかもしれません」

池藤の質問には大谷が苦笑いを浮かべながら答えた。なるほど、と池藤は納得した。運動系のサークルなら山登りでもない限りこんなところには来ないだろうし、文化系ならばそもそも合宿を行う必要性が薄い。池藤の偏見に過ぎないが、それならばむしろ旅行の方がしっくりくる。聞けば今日の朝から来ているそうだ。

「それでは皆さんはよく本を読まれるんですか?」

池藤が振った話題は彼らには打ってつけのものだったらしい。そこから各人が愛読書を紹介することになった。好みは人それぞれで、六人は六人とも異なる小説を挙げた。今の大学生がどんな小説を読むのか知らない池藤にはとても興味深い。

そうして話題が絶えることなく投下され、話が盛り上がりを見せる最中、食堂に渋藤が姿を現した。下膳のときまで着けていた前掛け姿ではなく、質素な私服姿だった。

「私はこれで失礼します。何かお困りのことがございましたら、電話でご連絡下さい。この近くに住んでいますので、直ぐに来られると思います」

そう言って渋藤は深々とお辞儀をした。宿に客だけを残すというのもおかしな話だが、これだけこじんまりとしていれば宿の人の手を煩わせることもないし、家が近いならば問題も少ないだろう。夕食を終えて歓談に盛り上がりを見せる午後八時半、こうして渋藤は帰宅の途についた。

一

渋藤が玄関から出て行くと、それが一つの区切りとなった。談笑も切りがよく、何人かは自分の部屋に戻ると言い、食堂をあとにした。食堂に残ったのは、池藤、桑川、荻岩、大谷の四人となった。

「雨、強くなってますね」

人数が減り静かになった食堂に大谷の通る声が響いた。渋藤が帰るときに自動ドアが開いた際、雨が地面を叩く音が聞こえた。それに、先程までは会話に気を向けていたから気が付かなかったが、普通に話をしていても雨音は聞こえてくる。

「渋藤さん、大丈夫かな?」

荻岩が心配そうな声を上げる。雨は時が経つにつれてどんどん強くなっていたので、荻岩の不安も全員に共通するものだ。

「渋藤さんもここでの生活には慣れているでしょうから、心配はないと思いますよ」

池藤がフォローの言葉を入れると、荻岩は硬くなった表情を幾分和らげた。大谷もそれに頷いている。

「さて、私もちょっと部屋に戻ろうかな」

椅子から立ち上がりながら、桑川はそう言った。それから視線を荻岩と大谷に向けた。その視線の意味に気付いた大谷は軽く首を振った。

「僕はもう少しここに残るよ」

「あ、私もそうする」

大谷に続いて荻岩も食堂に残る意を表明した。桑川は池藤に軽くお辞儀をすると、ひらひらと手を振って三人に背を向けた。桑川の姿がドアの先に見えなくなるまで、三人はその背中を見送った。

それから池藤は主に大谷と話していた。大谷が残った理由は池藤と話がしたかったかららしく、社会人としての池藤のことを聞いてきた。とはいえ、池藤は一般的な社会人とは言い難く、大谷の参考になるような話はほとんど出来なかった。

そんな時、がちゃりと食堂のドアが開く音がした。三人が自然とそちらの方向に目をやると、そこには先程食堂を出ていったばかりの桑川が閉めたドアを背に立っていた。かと思うと、桑川は膝の力が抜けたようにへなへなとその場に座り込んでしまった。

「桐香、どうしたの?」

桑川の異変に即座に立ち上がり駆け寄ったのは荻岩だった。池藤も大谷もそれに一歩遅れて桑川の下に集まった。見れば、顔色は蒼白で、肩が小刻みに震えている。荻岩が背中をさすって落ち着けようとしている。

「一体どうしたの? そんな顔を青ざめさせて。何かあったの?」

大谷は理由を尋ねたが、とても答えられるような状態ではなかった。先程まで見せていた明るい表情がまるで嘘のような変わりようだ。荻岩にきっと鋭い目付きで睨まれ、大谷は押し黙った。蛇に睨まれた蛙のようとは、まさにこのことだ。

やがて少し落ち着きを取り戻した桑川は、それでもまだ震え掠れた声で言葉を紡いだ。

「牛島くんが……死んでたの」

その言葉は誰も予想していなかったもので、その意味を理解するのに時間を要した。少しの間を空けて後、凄まじい衝撃が三人に伝わった。

「え、え? 嘘、でしょ?」

「ねえ桐香、どういうことよ? 今の本当なの?」

桑川の言ったことが信じられない二人はそれが冗談であることを信じて口々に尋ねたが、桑川は弱々しく頷くだけだった。尋常でないほどに引き攣った表情からも、それが決して嘘などではないことが窺える。

「とにかく、行ってみましょう」

突然のことに動揺はあったものの、慣れているといえば慣れている池藤は直ぐに冷静さを取り戻し、そう提案した。

最初に賛同したのは大谷で、荻岩も首肯した。桑川に肩を貸しながら立たせると、廊下へのドアを開けた。電気の点いた廊下は、夕方とは違った意味で気味悪く感じられる。その廊下を、四人はゆっくりとした足取りで進んでいく。

大谷の先導で着いた桑川の部屋は、池藤の部屋の隣だった。恐る恐るドアノブに手を掛けた大谷は、深く息を吐いてからゆっくりとドアを開けた。ドアが滑らかに九十度回転して、部屋の内部の様子が見えるようになる。そこで目にした光景は俄には信じられず、池藤は思わず呟いていた。

「これは――?」

先に立った大谷と池藤の目に入ってきたのは、何の変化もない、ただの客室だった。部屋の中へと足を踏み入れて全体を見回してみるが、小綺麗な室内には桑川の荷物があるだけでこれといった異常はない。

つまり、死体などどこにもなかったのである。

「桑川さん、遺体が見当たらないのですが」

争った跡もなければ血の痕もない。綺麗なままの部屋に、人の亡骸などあるはずもなかった。池藤は部屋に入れず外で荻岩と待っている桑川に、見たままを伝えた。すると、何かに弾かれたように急に立ち上がった桑川は、部屋に入りそこで目を大きく見開いていた。

「嘘よ……私はちゃんと見たんだから。背中にナイフの刺さった牛島くんが血溜まりに倒れてるのを……」

桑川はそれきり言葉を失ってしまった。他の三人も訳が分からず、言葉を発することも出来ないでいた。遺体がない以上、桑川の言っていることが間違っていると考えるしかないのだが、先程の血の気を失った姿が偽りのものであったとも考えられない。この状況をどう理解すればいいのか、混乱が渦巻くばかりだ。

「桑川さんの言葉を信じないわけではありませんが、牛島くんの部屋に行ってみませんか? もし彼が生きてれば――それに越したことはありませんが――桑川さんの見間違いということになりますし、部屋にもいなければ安否を確認するためにも探さないといけません」

池藤がそう言うと、桑川は直ぐに踵を返した。その心中にあるのは仲間の心配だけではないだろう。桑川に続いて池藤と大谷が部屋を出て、展開に若干乗り遅れた荻岩が困惑気味にあとについてきた。

桑川は池藤の部屋の向かいにある階段を駆け上った。一階と同様に二階にも客室が四部屋ある。二階に着いた桑川は廊下を走り、手前から三番目の部屋の前で足を止めた。他の三人が追い付いたのを確認すると、少し乱暴にドアをノックした。

「牛島くん? 中にいたら開けて!」

大きな音を立て声を張り上げて呼び掛けるが、中からの返答はない。痺れを切らした桑川は、開けるよ、と声を掛けながらドアノブを回した。ドアに鍵は掛かっておらず、するりと開いた。だが、抵抗なく開いたことで気勢を削がれたのか、桑川は中に入ることに二の足を踏んだ。

「僕が先に入るよ」

そんな桑川を案じて、大谷が中途半端に開いたドアを引き、室内へ身を滑らせた。大谷の行動で我に返った桑川も部屋に入り、池藤もそれに続く。相変わらず一歩遅れている荻岩は、四人が一部屋に入ることに無理を感じたのか、部屋に入ろうとはしなかった。

部屋に入った三人が見た光景は、つい先程桑川の部屋で見たものと同じだった。整えられたベッド、一人掛けのソファ、テレビの置かれた台――家具が綺麗に配置された平常通りの一室だ。床に置かれた牛島の荷物だけが、この部屋で唯一浮いた物だった。

「ここにも、いない……」

桑川が遺体を見付けた彼女の部屋にもおらず、牛島の自室にもその姿がない。池藤が言っていた後者の事態になってしまった。

「どこか別の部屋にいるのかもしれません。探しましょう」

池藤は言うが早いか牛島の部屋をあとにした。そして、出て直ぐ左、突き当たりの部屋の前に立った。数回ノックして反応がないことを確かめると、ノブを回す。しかし、この部屋には鍵が掛かっていて開くことはなかった。

「池藤さん。その部屋には誰も泊まっていませんよ」

廊下で待っていた荻岩に言われ、池藤は寸時思考を巡らせた。部屋は八つあり、大学生が六人。自分を入れても七人にしかならないので、部屋は一つ余ることになる。それがこの部屋というわけだ。

池藤はそこまでを考えると直ぐに次の部屋へ向かった。牛島の部屋を挟んだ二つ隣の部屋へ。足を前に出そうとしたとき、池藤の視界に訝しげな顔をした下岡の姿が映った。

「あの、どうかしたんですか?」

池藤にそう尋ねると、下岡は視線を荻岩の方に向けた。荻岩はどう説明したものかわずかに悩んだ末、牛島が行方不明だと、簡潔に伝えた。

二人のやり取りを横目に、池藤は二つ隣の部屋の前に立ち、ノックをしようとした。そこで池藤の行動を遮ったのは、またも荻岩だった。

「あ、そこ、私の部屋です」

「中を見ても構いませんか?」

荻岩は渋る様子もなく頷いた。池藤はドアを開けると部屋の中を見回した。だが、当然のように中には誰もおらず、三度同じ景色を見ることになった。大谷と桑川も部屋に足を踏み入れたものの、結果は何も変わらなかった。

「この隣の部屋は下岡さんのですか?」

廊下に出た池藤は未だに困惑顔の下岡に聞いた。混乱はしているものの状況はある程度把握したのか、下岡は頷き自ら部屋の前に立つとドアを開いた。池藤、桑川、大谷が中を確認するも、誰かがいるはずもなかった。

「一階も調べてみましょう」

池藤は落胆も焦燥も見せることなく、冷静に四人にそう告げて階段を下りていった。その池藤のあとをついてきたのは、桑川と大谷だけだった。やはりただ事でない何かが起ころうとしているところに自分から飛び込むのは気が引けるのだろう。少し気掛かりではあったが、二人でいればある程度は安全だろうし、今はそれに構ってもいられなかった。

一階に着いた池藤は、まず自分の部屋から調べた。夕食の時間に部屋を空けたときには鍵をしたので、ポケットに入れた鍵でドアを開ける。鍵が掛かっていたのだから中に人がいるはずもないのだが、念には念を押しておく。

「――まあ、いませんよね」

部屋の中を一瞥して誰もいないことを確認すると、またドアに鍵を閉めた。そのとき、ふと気に掛かったことがあった池藤は、次の部屋に行く前に二人に言葉を投げ掛けた。

「ちょっと気になることがあるので、先に一階も調べておいてもらえますか? 直ぐに合流出来ると思いますので」

何のことやら分からないながらも桑川と大谷は首肯していたので、それを了承の合図と受け取った。そうして池藤は二人に背を向けると、ドアを開けて食堂に入った。

二人と別行動を取った池藤の目的は食堂にあるわけではなかった。目的は食堂を横断した先にある受付だ。池藤が最初にそこを訪れたとき、確かそれは壁に掛かっていたはずだ。もしもそれがその場所になければ、前提が間違っていたことになる。だが――、

「これは。そんな……」

池藤の視線の先の壁には、鍵がぶら下がっていた。キーホルダーにはあの空き部屋の――池藤が鍵が掛かっているのを確かめた――部屋番号が書かれている。しかも、受付の窓は閉まっており、鍵も掛かっている。そこに入るためのドアにもしっかりと鍵が掛かっており、誰もその鍵を持ち出すことは出来ない状況だった。そもそも、夕食の後から池藤はずっと食堂にいて、誰一人として受付に近付いた人物はいなかったのだから、鍵が持ち出されていることなどあり得なかった。少なくとも、空き部屋の鍵がここにある以上は、いくつかの可能性が排除されたことになる。それは、一階で牛島が発見されなかった場合にはかなり都合の悪くなる可能性だった。

さすがに雲行きの悪さを感じずにはいられない池藤は、わずかな希望を抱きながら廊下に再び戻った。すると、そこには一人増えて三人になった大学生達の姿があった。しかし、その増えた一人は牛島ではなく、つい今しがた部屋から出てきた高野台だった。

「池藤さん、とりあえず全員分の部屋の中を確認しましたが、翔介はいませんでした」

大谷の報告を聞き、池藤は今度こそ落胆とともにため息を吐いた。

「ちょっと、何がどうなってるんすか?」

まだ説明も受けていないのだろう、高野台は皆の真剣な表情に戸惑っている。池藤はふと廊下の客室側から目を離した。客室の向かいには風呂がある。池藤は高野台の問いを無視して尋ねた。

「風呂の中は見てみましたか?」

いえ、と大谷は左右に首を振ったので、池藤は桑川に女風呂を確認するように言うと、自分は突き当たりの男風呂の引き戸を開け暖簾をくぐり中に入った。

風呂の印象は宿泊部屋と同じだった。石板張りの浴室は小綺麗ではあるが決して広いとは言えない。脱衣所には六人分の籠が棚に用意されているが、せいぜい三人までしか一緒には入れないだろう。そして、そこにも牛島の姿はなかった。

脱衣所から廊下に出ると、ちょうど桑川も出てきた。寸時顔を見合わせてから桑川は目を伏せて首を振った。よもや女風呂にいるとは思っていなかったので、池藤は気を落とすこともなくその事実を受け止めた。

一通り宿の中を探しても牛島は見付からなかった。最初に桑川が遺体を見付けたと言ってから、牛島は忽然と姿を消してしまった。

二

いつまでも廊下に立っているのも憚られるので、その場にいた池藤、桑川、大谷、高野台は食堂へと移動した。そこでようやく、高野台に事情が話された。一通りの説明を受けて状況を理解した高野台だったが、次の瞬間には鼻で笑っていた。

「はっ。翔介のことだし、悪ふざけでもしてるんじゃねえの?」

そう言いながら、高野台は携帯電話を取り出すと電話を掛けた。相手は当然牛島だろう。だが、直ぐに携帯電話を耳元から離すと、小さく舌打ちして電話をしまった。

「どう?」

「いや、電波の届かないところにいるか電源が切られてるってさ」

桑川の分かりきった質問に不満そうな様子で高野台は答えた。そして、再び鼻を鳴らして投げ遣りに言った。

「どうせそこいらに隠れてるんだろ」

牛島という人のことをよく知らない池藤ではあるが、確かに最初はその可能性を考えた。だが、この宿のどこにも姿が見えない以上、その可能性は十分に否定されるだけの素因を持っている。

「いえ、それはあり得ません。食堂には私達がいましたから、ここに彼が来ていないことは確かです。それに、宿の中を隈無く捜してもどこにもいませんでした」

「部屋の窓から外に出たんじゃないですか?」

「この雨の中を?」

重ねて意味のない質問をする高野台に、池藤は逆に質問することで黙らせた。ぴしゃりと言い放たれた言葉に、高野台は何も言い返せず口を尖らせる。外で雨がどれくらい強く降っているかは、食堂にいても聞こえる激しい雨音が嫌というほどよく教えてくれる。先程から雷も轟き始めて、徐々に近くなっている。

「あ、あの空き部屋はどうです? あそこなら隠れられませんか?」

次に問いを投げてきたのは大谷だった。池藤は静かに首を振ると、先程の受付の様子を伝えた。

「受付には空き部屋の鍵があり、受付には誰も入れない状況でした。そして、私が確認したとき、空き部屋には鍵が掛かっていた。これは完全に密室が出来上がっています。よって、あの部屋に入ることは不可能なんですよ」

この状況の不可解さを共感したところで、四人とも押し黙ってしまった。一体牛島はどこへ消えてしまったのか。答えの出ない疑問は四人の口を重くさせる。そんな重々しい空気を顧みずに、ふと桑川が口を開いた。

「あの、さっきから気になっていたんですけど、池藤さんって普段何している人なんですか? これだけのことがあってもずっと冷静で行動に無駄がありませんでしたし、状況判断も的確でした。社会人と大学生の差だと言われればそれまでかもしれませんが、私にはどうしてもそれだけとは思えないんです」

挑むような目付きで桑川は池藤を見据えている。隠しているつもりは毛頭なかったが、積極的に話すつもりもなかった池藤にしてみると、とても核心を衝いた質問だと言える。池藤はなるべく自然な調子で自分の素性を明らかにした。

「そういえば私の仕事のことについては言ってませんでしたね。私は探偵を生業としています。事件に対して冷静でいられるのも職業柄かもしれません。とはいっても、いつもは事件が起きてから呼ばれることがほとんどなので、現在進行形で事件に直面するのは経験があまりないんですが」

池藤の、一般からすれば特異な職業は、それだけで三人に衝撃を与えた。事件現場に探偵がいるなど、何という僥倖だろうか。それとも、探偵が事件を呼び寄せるのか。何にせよ、大学生にとっては単に大人というだけでなく、探偵という付加価値まである池藤はよほど頼りになる人物だろう。

池藤は三人の驚きと期待に満ちた視線を受け止めながら、一つ提案をした。

「実際のところはどうであれ、牛島くんは『失踪』したことになります。判断は皆さんに任せますが、警察に連絡をするという選択肢を考えてみるべきではないでしょうか」

警察という単語を出した瞬間、三人の表情は一様に曇った。あまり事を大きくしたくないという思いは誰にも共通している。池藤とて、このタイミングでの判断は迷うところだ。

三人がお互いの顔を窺いながらどうしたものかと悩んでいて、とても決断が出来るとも思えなかったので、池藤は立ち上がり受付へと近付いた。

「あ、あの、池藤さん――」

慌てた様子で池藤を引き留めようとする大谷に対し、池藤は口元を緩めた。

「とりあえず渋藤さんには連絡しておくべきでしょう?」

池藤の言葉にほっとした様子を見せる三人を背にし、池藤は電話の横に張られた紙に書かれている渋藤静香の電話番号を押した。数回のコール音の後に、受話器の向こうから渋藤の声が聞こえてきた。

「もしもし、渋藤です」

「森の宮 本風に宿泊している池藤です」

「はい、池藤様。何かご用でしょうか」

どこまでも丁寧な物腰の渋藤に、池藤は事の次第を――一人の宿泊客の姿が忽然と消えたことを説明した。受話器越しに息を呑む音が聞こえてきたが、渋藤の対応は落ち着いていて完璧だった。

「分かりました。私も今からそちらに向かいますので少々お待ちください。警察の方へは連絡なさいましたか?」

「いいえ、まだです。もしかしたら単なるふざけの可能性もあるので判断を保留にしているところです。渋藤さんが来てくれるのなら、警察への連絡はその後にしようかと思います」

池藤は電話を切ると、席へと戻った。池藤の声は聞こえていたようで、そこから会話の内容を類推したのだろう、三人の顔には安堵の色が浮かんでいる。

「僕は部屋に戻りますね」

表情に柔らかみを戻した大谷は椅子から立つと廊下へと歩いていった。

食堂には桑川と高野台がそのまま残り、池藤の前に並んで座していた。池藤は今の今まで聞いていなかったことを思い出し、自分の思慮の浅さを内心で詰りながらも、桑川に尋ねた。

「桑川さん、あなたが牛島くんの遺体を発見したときの状況を教えてもらえませんか?」

もしも桑川の言った通りに牛島が死んでいたとすれば、これは事件だ。第一発見者であり唯一の発見者である桑川の証言は、良くも悪くも重要になる。なので、記憶の鮮明な内に聞き出しておく必要がある。

桑川は池藤に信を置きたいという気持ちと、嫌な記憶を呼び起こしたくないという気持ちがせめぎ合い、苦い表情を浮かべている。やがて、重くなった口を開き、訥々と語り始めた。

「牛島くんは、私の部屋のベッドの前辺りで、足をドア側に、頭を窓の方に向けてうつ伏せで倒れていました。床には赤い血溜まりが広がっていて、牛島くんの背中にはナイフが刺さっていました。……私が覚えているのはそれくらいで、後はちょっと茫然としてしまっていて、よく覚えてません」

池藤は桑川の負担にならないように言葉遣いと口調に気を配りながらもう一つ質問を投げ掛けた。

「そのときに牛島くんに触れたりしましたか?」

「いいえ。最初は目の前の状況が理解出来なくて、部屋の前で固まって中に入れませんでした。頭で理解したらしたで、無性に怖くなってしまい、やはり中には入れませんでした」

「ということは、血塗れで倒れているという状況だけで、牛島くんが死んでいると思ったんですね?」

重ねての質問に、桑川は首を縦に振った。これ以上何かを聞いても出てこなそうであったし、桑川のストレスになるだけだと判断した池藤は、最後に労いの言葉を掛けて質問を止めた。

沈黙が三人の間に流れ、雨音と雷鳴が食堂を制したとき、食堂のドアを開ける音がその音の合間を縫って聞こえてきた。何か嫌な予感がした池藤だったが、ドアの前に立つ大谷の顔を見てそれは確信に変わった。

「あの、池藤さん……。ちょっと来てくれませんか?」

指名を受けた池藤はもちろんのこと、桑川と高野台も立ち上がった。この展開を桑川は体験済みだし、高野台も不穏な空気を感じ取っている。三人が想像していることに相違はないだろう。

「どうしたんですか? まさか、また――」

青い顔をした大谷は身を固くさせつつも頷いた。そして、三人を連れて廊下を歩き出した。

「どういった状況だったか教えてください」

大谷にまだ平静さが残っているのを見て池藤は尋ねたが、大谷は答えることなく先に進んだ。高野台も幾分声を低くして問いを投げるも、大谷には返してもらえなかった。その様は、まるで見れば分かると無言で訴えているようでもあった。

廊下の一番奥の大谷の部屋の前に着くと、大谷は自分でドアを開けた。だが、それと同時に大谷の表情は一変した。驚歎という言葉が一番相応しい。目は大きく見開き、口は開けたまま閉じるのを忘れている。

「そん、な……」

ようやく絞り出した声は今の心情をそのまま言葉にしたようだった。池藤は大谷の隣に立つと部屋の中を注視した。だが、そこに見られた光景はまたしても度しがたいものだった。いや、本来であればこれこそがそうあるべき光景なのだが。

「――特に変わったところはありませんね」

池藤の呟きに我に返った大谷は、表情を変えて必死な面持ちで池藤に食って掛かった。

「そんなはずはありません! 僕は確かに見たんです! 翔介が口から血を流して……死んでいるのを」

見たことを話す大谷の語尾は、それを信じたくないのか急速に萎んだ。池藤は、失礼します、と断りを入れてから部屋の中に入ると部屋の中をよく観察した。だが、どこにも血の痕などは残っていない。

「そのときの様子を詳しく教えてもらえますか?」

池藤が視線を戻して尋ねると、大谷は直ぐに答えた。動揺こそしているが、冷静さも十分にある。

「部屋の真ん中で翔介がうつ伏せで倒れていました。頭は廊下の方を向いていました。背中にはナイフが刺さっていて、先程も言ったように口の周りには血が流れていました」

大谷の丁寧な答えに、池藤はふと疑問が浮かび質問を重ねた。

「血溜まりは出来ていましたか?」

「いえ、口から出てた血は床を汚してはいましたが、血溜まりというほどではなかったです。身体の下にもそういうのはありませんでした」

毅然と答える大谷の横には桑川と高野台が立っていて、部屋の中に視線を送っている。だが、当然彼らにも何の異常もないことははっきりと分かっているだろう。

池藤は廊下に出ると少し考え込んだ。被害者のいない殺人事件。それも二件。殺され方が変わっているから、被害者は二回殺されたことになる。到底あり得ない話だ。まだ情報が少なすぎる。せめて遺体がきちんと出てこないことには、何を信じればいいのかすら判然とはしない。

「とにかく、食堂に戻りましょう」

池藤はそう言って歩き出したが、ついてくる気配は一つだけだったので立ち止まり振り返った。見れば、この短時間で疲れた顔になった二人の姿があった。

「すみません。少し疲れたので、僕は部屋で休んでます」

「私も、部屋でゆっくりしてます。池藤さん、協力出来なくてすみません」

桑川は申し訳そうな顔で頭を下げた。そう見えたのは疲労のせいもあるかもしれない。

「そうですね。お二人は大変な思いでしたでしょうから。気分が戻ったら、また食堂にでも。恐らく私はいますので」

池藤がそう声を掛けると、大谷は一礼して自分の部屋に戻った。桑川も自室に着くと部屋に入っていった。

桑川を見送った池藤と高野台は、二階から誰かが下りてくる音を聞いた。それは荻岩と下岡だった。二人は笑い合いながら階段を下りてくる。途中で池藤に気付くと、直ぐに尋ねてきた。

「あ、うっしーは見つかりました?」

邪気の無い声に、池藤は静かに首を振った。高野台は呆れるように荻岩に言った。

「あのなあ、こっちは大変だったんだぞ?」

高野台の拙い説明が済む頃には、四人とも食堂の席に着いていた。そしてちょうどそのとき、受付の電話から高らかなコール音が鳴り響いた。発信者は渋藤だろうと当たりをつけて席を立った池藤だったが、どうしてこちらに向かうと言った渋藤から電話があるのだろうと疑問に思った。ともかく池藤は受付まで行き電話を取った。

「もしもし、池藤です」

「もしもし、池藤様ですか? 渋藤です」

案の定相手は渋藤だった。だが、だとしたらなぜ、という疑問は一向に晴れない。電話口の渋藤の口調は、焦るようでもあり困っているようでもあった。

「大変申し訳ありません。そちらに向かおうとしたんですが、この雨のせいで途中の道で土砂崩れが起きまして、道路が寸断されてしまいました」

そういう訳か、と得心のいった池藤は冷静に応対した。それならばわざわざ電話をしてきた理由も、時間が掛かっていた理由も分かる。

「そうだったんですか。復旧の目途は立ってるんでしょうか?」

「いえ、分かりません。ただ、この雨ですので、朝以降にならないとどうしようもないと思います」

渋藤の声はどこか弱々しく聞こえた。このようなトラブルは今までなかったのかもしれない。行方不明者が出ているときに土砂崩れが起きるなど、不運が重なり過ぎだ。池藤は先程のことを伝えておこうかと迷った挙げ句、やはり報告しておくことにした。不安を増長させてしまうことになりかねないが、宿を管理する側として知っておくべきだろう。

「あのですね、実は言っておくべきことがありまして――」

池藤が次の言葉を継ごうとした瞬間、激しい雷光と同時に一際大きな雷鳴が轟いた。池藤は驚いて受話器を耳から離してしまった。直ぐに耳元に戻したが、受話器の向こうからは何の音もしない。

「もしもし、もしもし、渋藤さん?」

何度呼び掛けても、返事はない。池藤は一度受話器を電話に戻してからまた取り上げてみたが、やはり受話器は無音を発するだけだった。

「池藤さん、どうしたんですか?」

下岡が心配そうな顔でおずおずと尋ねてくる。

「今の落雷で電話が故障したようです。皆さんの携帯は通じますか?」

三人は自分の携帯電話を取り出したが、一様に首を振った。どうやら電話基地局もやられたようだ。

池藤は三人に、途中の道で土砂が崩れて通行止めになっていることを告げた。加えて、電話の不通ときた。有り体に言えば、池藤ら七人はこの宿に閉じ込められたことになる。

三

一同の間に不安が頭をもたげた。誰だって外部との連絡手段を失えば、心持ちは暗くなるものだ。そうした中で高野台だけは別の反応を示した。

「これでもし桑川と直人の言ってたように翔介が誰かに殺されてたら、クローズドサークルってことになるよな?」

「こんなときに不謹慎だよ……」

高野台の軽口に荻岩は苦言を呈した。下岡はさらに顔色を悪くしている。殺人が起きた場所に滞在し続けなければならない状況は、いつか自分も犯人に狙われるかもしれないという恐怖を容易に掻き立てる。実際には、殺人が起きたかどうかもはっきりとしていないのだが。

気まずい空気が四人の間を満たし、誰も口を開こうとはしなかった。池藤はまだ読んでいなかった夕刊でも読もうかと思い、玄関脇にある新聞を取るために席を立とうとした。そんな池藤の機先を制して立ち上がったのは荻岩だった。

「みんな、トランプやらない? 何もしないでいるとどうにも気が滅入っちゃう。池藤さんもどうです?」

出鼻を挫かれた池藤は、荻岩に押される形で賛同した。他のメンバーも乗り気で頷いている。

「じゃあ私、トランプ持ってきます」

「志乃、私も一緒に行こうか?」

「大丈夫だって。直ぐ戻ってくるから」

下岡の提案も明るい笑みで遠慮すると、荻岩は駆け足で食堂から出ていった。荻岩の誘いに乗ってしまった池藤は、この短い時間に新聞を読むのも躊躇われたので、席に着いたまま待っていた。ただ、無性に胸が騒ぐ。

大きな音を立ててドアを開けた荻岩が食堂に戻ってきたのは、いくらなんでも早すぎるだろうと思えるほどに直ぐだった。その短時間でも肩で息をしている荻岩は、あたふたしながら何とか言葉で伝えようとしている。

「あ、あ、あの、えっと。ちょっと私の部屋で、その」

「落ち着け。深呼吸しろ」

高野台は邪険にそう言い、荻岩は数回吸って吐いてを繰り返した。しかし、それが終わるとまたも落ち着きを無くしておどおどと視線を中空にさ迷わせている。池藤は椅子から腰を浮かすと、今思い付く限りで最悪の想像を口にした。

「もしかして、また牛島くんが死んでいたんですか?」

荻岩はこくこくと頷き肯定を示した。その場にいた誰もが息を呑んだ。しかも、悪い予感はこれで全てではない。とにかく、混乱して冷静さを完全に失っている荻岩を宥めすかしながら、四人は二階の荻岩の部屋に向かった。

荻岩の部屋のドアは半開きになっていて、そこからいかに荻岩が動揺していたのかが窺える。先頭に立った池藤は、そっとドアを開き中を見た。そして、またしても息を呑んだ。二度あることは、とはよく言うが、あり得ないことに対して用いる諺ではない。

つまり、牛島の遺体はどこにもなかったのだ。

遺体だけではない。部屋に足を踏み入れた池藤は室内をよく観察したが、争った形跡も血の痕跡も何もなかった。池藤は入口に振り返り、下岡に支えられている荻岩を見据えた。

「荻岩さん、あなたが見たものを説明してもらえますか?」

つい先程目にした記憶と今目前にある光景に大きな齟齬があるのか、荻岩は目を白黒させている。どうやらある程度の冷静さは取り戻したようだ。それとも、単に噛み合わない記憶にショックを受けて狼狽えることすら出来ないでいるのか。

「あっと、天井の梁から縄が垂れ下がっていて、うっしーがそれで首を括ってました」

池藤は改めて天井を見上げた。少し高い天井には梁が通っていて、首を吊る縄を掛けるには都合が良さそうだった。だが、目視の限りでは縄を掛けた痕跡は見られない。

「他に気が付いたことはありますか?」

池藤は視線を荻岩に戻した。荻岩の横には下岡と高野台が立っているが、何もない部屋に怪訝な視線を巡らしている。

「ええと、血が足から垂れていて床にも痕を付けていました」

「刃物は見えましたか?」

「いいえ。うっしーは正面を向いていましたが、刃物は目に付きませんでした。あ、あと口元からも血が垂れてました」

あれだけ慌てて食堂まで駆け戻ってきたというのに、状況はよく見えている。しかし、三度目ともなると、いよいよ訳が分からなくなる。いくら牛島の体格があまり立派ではないとはいえ、死体を動かすことがどれほど難しいことか。しかも、ここは牛島の部屋もある二階だ。念を押してもう一度各部屋を調べた方がいいかもしれない。

「高野台くん。すみませんが、隣の部屋の様子を見てきてもらえませんか?」

池藤はそう頼んだ。高野台は別段嫌な顔をするでもなく、従ってくれた。高野台が行ってくれている間、池藤は荻岩の証言する様子を脳裏に思い描いてみた。

ナイフは見えなかったと言うが、床に垂れた血は最初に牛島の遺体を見付けた桑川の証言によるもので、殺害方法は刺殺だろう。ナイフが刺さっていたのは背中だから見えない位置にあったのだ。口元に見られた血痕は第二の事件の大谷が証言している。殺害方法は毒殺。そして、三番目の遺体は状況からして間違いなく絞殺だろう。となれば、牛島は実に三回も殺されたことになるのだろうか。だとしても、当たり前だが人は三回も死なない。

「隣もその隣も誰もいませんでしたよ」

池藤の思考を途中で妨げたのは確認から戻ってきた高野台だ。池藤は報告を受けると、廊下に出た。そこで見たのは、階下から上ってくる不安そうな表情の桑川だった。その後ろにはまだ顔色の優れない大谷の姿もある。

「食堂に誰もいなかったので来てみたんですが――もしかしてまた何かあったんですか?」

池藤は頷くと桑川に調子を尋ねてから軽く説明をした。様子を見るに、まだ桑川と大谷には心労をかけさせるようなことはあまりしない方がいいだろう。話を聞いた桑川は荻岩に近付くとそっと頭を撫でた。実際にその光景を目にした者だからこそ、ショックの大きさも分かるというものだろう。

「だあから、翔介がふざけてるだけだって」

二人の様子を見ていた高野台は励まそうとしているのか、おどけた口調で言った。先程は諫めた池藤だったが、生死も行方の確認もままならないのでそれに反論出来なかった。高野台は興味が失せたのか、両手を頭の後ろで組むと一人階段を下りていった。その背中を、大谷は恨めしげに見ていた。

「そう、なのかな?」

階段の先に消えていく高野台の背中を見送りながら、下岡もそれに同調しようとしている。この二人は実際に牛島が死んでいるところを見ていないので、未だに状況を楽観視出来るのだろう。池藤も遺体は見ていないが、こうまで大事になっているのにそれをふざけているの一言で片付けたくはなかった。

「じゃあ、私、お風呂にでも入ろうかな。――志乃と桐ちゃんは?」

下岡は身を寄せ合う二人に聞いたが、二人の返事はノーだった。風呂に入れば気分もさっぱりするだろうが、今はそれも出来ないのだろう。下岡は隣のドアを開けると自分の部屋に戻った。

「じゃあ僕も部屋に戻ります」

一階に着くと、大谷はまだ足取りが重いまま三人とは行く方向を異にした。池藤は桑川と荻岩とともに、食堂のドアを開けた。

四

食堂に面する窓から池藤は外を眺めた。雨は依然として滝のように降り注ぎ、視界を遮っている。晴れていたとしても木々が見えるだけだろうが。弱まりそうもない雨から視線を逸らして、池藤はテーブルに近付き椅子に腰掛けた。

「池藤さんは分かりませんか? 牛島くんがどこにいるか」

桑川は憂いを帯びた目で、それでいて期待のこもった目で池藤に問い掛けた。仲間の安否が分からないまま宿に閉じ込められるというのが、心の重石にになっているのだろう。ただでさえ、桑川は一度牛島の遺体を発見している。心の天秤は確実に片側に傾いているはずだ。しかし、池藤は桑川の均衡を取り戻すに足るだけの答えを持っていない。池藤は残念そうに首を振った。

「いえ、まだです。失踪そのものが不可解ですし、情報が全て人伝で、しかもそれを確かめることが出来ない。これではトランプをいつまでも表に返さずに神経衰弱をやっているようなものです」

一つでも状況を打開する手掛かりがあれば全てが上手くはまりこみそうなのに、最初にして最大の一手がないために歯車はぎちぎちと音を立てて噛んでしまっている。歯痒い状況というのは、感覚的にも比喩的にも現状にぴったりの言葉だ。

暗くなりがちな空気を、荻岩が話題を上げて盛り上げることで何とか繋いでいた。外の雨に音を奪われないように、声を大にして気丈に振る舞っている。

その重苦しい空気を変えたのは下岡だった。突然食堂に現れた下岡は、胸に抱いた着替えをその場に落とすと、ふらふらとした足取りでテーブルの方に近付き、倒れ込むようにして荻岩にもたれ掛かった。

「な、な、なになに? ちーちゃんどうしたの? そんないきなり抱き付かれちゃっても、私にも心の準備ってものが」

尚もおどけて振る舞う荻岩よりも先に、桑川が下岡の異変に気付いた。

「志乃、もういいから。千和、どうしたの? 何かあったの?」

桑川がそう言うと、荻岩は笑顔を引っ込めて自分の胸に顔を埋める下岡を見下ろした。身体は震え、嗚咽を漏らしている。足にはほとんど力が入っていなかったために、荻岩が全力で支えている。

身を強張らせたまま顔も上げることが出来ず何も話せずにいる下岡に、池藤は単刀直入に聞いた。

「牛島くんの遺体を見たんですね?」

下岡からの返事はなく、すすり泣く声しか聞こえなかったが、やがて小さく頷くのが分かった。池藤は続けて尋ねた。

「場所は女風呂で合ってますか?」

また下岡が頷く。池藤はそれを確認するや直ぐに現場に向かおうとしたが、流石に場所が場所だけに思い止まった。女子三人はこの場にいるが、男性である池藤が女風呂に単身乗り込むわけにもいかない。

「桑川さん、一緒に女風呂に来てくれませんか?」

「はい、分かりました」

桑川は一瞬で察したのか、嫌な顔一つせずに了解した。

「荻岩さんは下岡さんについていてあげてください」

池藤の指示に、荻岩は固く頷いた。

池藤と桑川は廊下に出ると、右手の風呂場を目指した。女風呂は手前側である。その前に着くと、桑川を先頭にして暖簾をくぐった。桑川を先に入れるのは気が引けるが、仕方ない。それに、今回も、というすべきでない予想もあった。

そして、案の定――。

「誰も、いませんね」

脱衣所には誰も何もなかった。続いて浴室を見てみるが、こちらにも何もなくシャワーなどを使った痕跡もなかった。

「また、ですか――」

池藤はため息を吐いた。これで四回目だ。発見者も四人。こうまで事が進んでしまうと、あと一回起きるのではないかという予感が否応なしに浮かんでくる。

「どうしますか、池藤さん?」

「とりあえずは戻りましょう。下岡さんから話が聞けるのであれば、聞きたいことがあります」

池藤も桑川も苦い表情を浮かべて廊下を歩いた。

食堂に入ると、桑川はその場に散乱した下岡の着替えを拾った。下岡は今は椅子に座っているが、まだ消沈した面持ちのままである。荻岩が頭を撫でながら宥めているが、涙は零れ続けている。

「あ、二人とも、どうでした?」

荻岩がそう尋ねてきたが、桑川が首を横に振るのを見てどういうことか了解したようだ。再び下岡に優しく話し掛けて、落ち着かせようとした。

「下岡さん、少し話せますか?」

池藤はまだ無理だろうかと直接的な表現は避けて尋ねた。今までの状況からそれが何の話になるかは分かるだろうが。やがて下岡は赤く腫らした目で池藤を上目遣いに見ると、はい、と応えた。聞いた池藤にとっても、その返答は意外だった。気が小さそうに見えても、内面は思いの外強いのかもしれない。

「――ありがとうございます。では、下岡さんが風呂場で見たものを教えてもらえますか」

下岡は少しの間俯いていたが、やがて大きく息を吸い込むと顔を上げた。池藤を正面から見詰める目はまだ潤んでいるが、その奥には強い意志が窺える。何とか自分で乗り越えようとしているのだろう。

「私が、見たのは、浴槽に頭を突っ込んだ牛島くんの、姿でした。背中にはナイフが、突き立っていて、首には、縄みたいなものが、巻いてありました。私が見たのは、それだけです」

途中でぐずりつっかえながらも、最後まで下岡は言い切った。池藤としてはどうしてそれで牛島だと特定出来たのか尋ねたかったところだが、それは控えた。これだけ騒ぎになっているのだから、人影を見ればそれを牛島と思うのも十分にあり得るし、服装からの判断も可能だろう。後でまた落ち着いたときに確認すれば済む話だ。今必要な情報はきちんと話してくれた。

つまり、四回目では溺殺されたということになる。

そのとき、食堂のドアが開き、高野台が入ってきた。その場の雰囲気がおかしいことに直ぐに気付き、同時にそれが何に起因したのかも察した高野台は、茶化すように話し始めた。無理に好意的に解釈すれば、場の暗い空気を払拭しようとしているのだろう。

「おいおいどうしたよ。まさかまた翔介が死んでていなくなったのか?」

「ええ、そうよ。今度は千和が見付けたの。次はあなたの番かもね」

桑川は棘のある言い方で高野台を牽制した。高野台の意図は不明だが、この場に相応しくない言葉だったのは疑いようもない。そして、池藤を除き唯一まだ牛島の遺体を発見していない高野台が、次の発見者になるかもしれないという憶測は、物事に規則性を見出だしたがる人間には当然の帰結だった。

「ははっ。それならそれで早く見てみたいもんだな」

高野台は桑川の険しい視線を笑って受け流した。

その直後に、大谷も食堂に入ってきて夕食以降数時間振りに全員が同じ場所に集まった。大谷もテーブルに近付くや下岡が悄然としているのに気付き、何があったかを悟った。

「まさか、また?」

「うん。ちーちゃんがお風呂場で見付けたんだって……」

荻岩は簡潔に説明をした。またか、という思いが二重の意味で大谷にため息を吐かせた。この異常事態を早く終わりにしてほしいのは全員の一致した見解だ。

「風呂かー。そういやまだ入ってなかったな。俺も行ってくるか。直人もどうだ?」

そんな中でも、一人高野台だけは楽天的な雰囲気を発していた。大谷を誘うも、やめておくよ、と無下に断られてしまった。それでも、気にした風もなく揚々と食堂から出ていった。

「……私もちょっと疲れちゃったから、部屋で横になってくるわ」

そう言って荻岩も立ち上がった。桑川に下岡のことを頼むと、重い足取りで食堂をあとにした。二人の後ろ姿にここまでの差が出るのは、人の遺体を見たことによるものなのか、それとも単に性格の違いなのか。

こうして、食堂には池藤に桑川、大谷、下岡が、どんよりとした空気のまま残ることになった。何も分からないまま、変則事態に晒され続けるのは精神的にくるものが多い。今はうるさく鳴り続ける雷鼓と雨音でさえ、少しでも気を紛らわしてくれる天の恵みに思えた。

五

「池藤さん、質問があります」

激しく降り続く雨が周囲の音を奪っていく中、下岡は小さな声で池藤に話し掛けた。自分から、しかも池藤に対して言葉を発するの初めてのことだったので、池藤は驚いて下岡を見遣った。下岡は伏し目がちになりそうなのをこらえて、真っ直ぐに池藤を見詰めている。突然のことに一部を聞き逃した池藤だったが、それは名前の部分だったので簡単に補完出来た。意識を向けてしまえば、下岡の声がか細くとも聞き漏らすことはない。

「牛島くんの遺体が見付からないのはどうしてですか?」

一息にそう言うと、下岡は目を伏せてしまった。核心を衝いた質問に池藤は答えに窮した。今の段階では断定出来ることなどない。だが、だからといって頑として突っぱねてしまっては、あまりに非情だ。

「今のところ考えられる可能性は二つですかね。一つは、犯人が牛島くんの遺体を移動したという可能性。もう一つは、牛島くんは実は死んでなどいなくて、死んだ振りをして回っているという可能性。――しかし、このどちらも可能性としてはかなり低いです」

「どうしてですか?」

「牛島くんの遺体が発見された場所を思い出してください。一階の桑川さんの部屋、大谷くんの部屋、二階の荻岩さんの部屋、そして一階の女風呂です。人一人、しかも物言わぬ遺体を担ぎ一階と二階を往復することは非常に難しいです。それを誰にも目撃されずにとなればほぼ不可能とまで言えるでしょう。牛島くんが生きているとしても、一回二回ならともかく、ここまで皆を混乱させ不安に陥れるのはいくらなんでも悪ふざけが過ぎます。それに、最初に桑川さんが見付けたと言ったときに一通り宿の中を捜しましたが、どこにもいませんでした。四人で捜して見落としがあったとは思えません」

つまり、と言って池藤は居住まいを正したが、直ぐに肩を竦めた。

「今は何も分からないんです」

万が一これが牛島の自演だとしたら、色々な意味で賞賛ものだ。ただ、と池藤は独り言のように呟いた。

「もしかしたら次で牛島くんは見付かるかもしれませんね――」

他の三人が、え? と聞き返したとき、そのドアは開かれた。

一同が視線を向けた先には高野台が立っていた。先程までとは打って変わって青く引き攣った顔をしている。その変容に誰もが同じことを頭に思い描いた。ただ池藤だけが、その先に違う光景を想像していた。

「おい、嘘だろ……。なんで翔介が死んでんだよ……」

高野台に近寄ると、そんな呟きが聞こえた。池藤は放心している高野台の肩を揺すり、はっきりとした口調で言葉を掛けた。それは半ば確認にも等しい。

「男風呂で見付けたんですね?」

焦点をなんとか目前の池藤に合わせた高野台は、震える顎を上下させた。それを確認すると、池藤は直ぐに廊下に出た。桑川と大谷も池藤に続いたが、下岡は高野台をテーブルまで連れて行き、ついてこようとはしなかった。

廊下に出て走り出した池藤は、男風呂の前のカーペットに黒い染みのようなものを見付けた。それは先程まではなかったものだ。つまり、初めて見る事件の手掛かりになる。だが、今はそれに気を向けている場合ではない。池藤は開きっ放しの戸から暖簾をよけて入ろうとした。そして、手で暖簾を上げたところで立ち止まった。

「……ようやく、相見えましたね、牛島くん」

桑川と大谷が池藤の横から顔を覗かせて中を窺い、言葉をなくした。

そこに、牛島翔介があった。

池藤は二人に入らないように指示すると、現場を荒らさないように注意しながら中に入った。そして牛島の傍にしゃがむと、まず脈が打っていないことを確認してから遺体の様子をよく観察した。

牛島は男風呂の脱衣所に俯せに倒れており、足を入り口の方に向けている。背中はナイフで一突きにされ、首には索状痕が綺麗に残り縄も巻かれている。それに加えて、頭部は水で濡れている。ここまでが、今までの四人が証言したことと一致する所見だ。残念ながら口元に血の痕は見られない。そして、新たな所見として、後頭部に何かで殴られた跡があり、脱衣所の棚の側にこれ見よがしに血痕の付いたコンクリートブロックが放置されている。

「最後は撲殺というわけか」

池藤はそこでふと思い付き遺体の顔の近くに寄った。正確には臭いを嗅ぐためだ。わずかにではあるが遺体の口元からにんにくのような臭いがする。即効性と致死性があること、吐血していたこと、そしてこの異臭から、毒には砒素が使われた可能性がある。少なくとも、遺体の状況に合致する毒物は存在する。池藤は直ぐに離れると、立ち上がり周囲を見回した。床にはいくらか飛沫痕が残っており、ここで殴られたのは間違いないようだ。一応浴室も覗いてみるが、ぱっと見た限りでは血痕は見受けられなかった。

風呂場から出た池藤は心配そうな面持ちで立つ二人に静かに首を横に振った。それだけで意味は通じたらしく、二人揃って顔を暗くした。

「一度食堂に戻りましょう。どちらか、荻岩さんを呼んできてもらえますか?」

池藤はそう言って二人を先に遣ると、その場にしゃがみ床に付いた染みに目を凝らした。黒ずんではいるが、それが血痕であることは間違いなかった。辺りを見てみるが、薄い色のカーペットの上に血痕はそれ一つしかなかった。

池藤は顎に手を当てて思考を始めた。これでようやくスタート地点に立てる。今まではパズルのピースばかりが無秩序に与えられていて、それなのにフレームが無いような状態だった。だが、遺体が目の前に現れたことで、事件の枠組みが見えるようになった。あとは必要な要素を探しながら組み立てていけばいい。

池藤は聞くべき事柄をいくつか候補に挙げると、廊下を歩き食堂へと戻った。

食堂には既に五人が集まり席に着いていた。池藤が食堂のドアを開けると、全員の視線が池藤の方に向き、不安のこもった目で池藤を待っていた。

「池藤さん、うっしーは本当に死んでたんですか?」

「ええ。ちゃんと脈も確かめましたが、残念ながら亡くなってました」

「直接の死因が何か分かりますか?」

荻岩の次に質問をしてきたのは大谷だ。牛島が複数回殺されていたとすれば、大谷の質問に答えることでどのタイミングで殺されたのかが分かる。

「いいえ。残念ながら私には判断がつきません。発見された遺体には確かに五通りの殺され方の跡が残っていましたが、どれが致命傷だったのかは分かりません」

池藤の回答に大谷は少し肩を落とした。真相究明への近道が潰えたのがショックなのだろう。他に質問してくる者がいないと見ると、今度は池藤が質問すべく、その対象を高野台へと定めた。

「高野台くん、君が風呂場で見たものを教えてもらえますか?」

首を傾げたのは高野台だけではなかった。一緒に遺体を発見した桑川と大谷も疑問符を浮かべている。高野台に聞かずとも、池藤自身遺体を見ているではないかと。

「あくまで確認です。他の四人には証言を求めたのに、高野台くんに聞かないのは先入観になりかねませんから」

池藤はそう弁明してみせたが、彼らの反応は芳しくない。それでも、高野台は記憶にあることを思い出して答えた。

「えーと、脱衣所に翔介が俯せになってて、背中にナイフ、首に縄みたいの、あとコンクリの塊が床に落ちてた。……それくらい、です。俺が覚えてるのは」

ほんの数十分前とは比べ物にならないくらいに、声は弱々しく威勢はなくなっていた。池藤はそれに対して何かコメントをするわけでもなく、次の質問に移った。その質問は高野台に限ったものではなく、五人に満遍なく視線を送る。

「私は牛島くんと二言三言しか話していないんですが、牛島くんはどういった性格でしたか? もっと遠慮なく直接的に言えば、牛島くんを殺してしまうほどの動機を持つ人はいますか?」

池藤は眼光鋭く五人の顔を見渡した。あまりに顧慮のない池藤の発言にも、声高く異を唱える者はいなかった。誰もがこういう質問が来ることを予想していて、答えなければいけないということを知っているのだ。だが、この質問はブラフだ。きつい物言いで尋ねることで、柔らかく聞いた方を上手く引き出すことが出来る。そもそも人が人を殺す理由など他者に理解出来ないことの方が多く、実際に起きてしまった以上はそれに囚われていても良いことはない。クローズドサークルという舞台も、被疑者が一堂に会していることから動機の必要性の低さを際立たせる要因になっている。

「動機って言われても、牛島くんは基本的に明るくてお調子者でしたから、どちらかといえば人に好かれるタイプの人間です」

桑川はその場を取り成そうと牛島の人為を話した。それに補足を加えたのは大谷だ。

「ただ、そのお調子者が鼻に付くという人はいたかもしれません。とても殺すような動機になるとは思えませんが」

あくまで光には影があるという論調だ。だが、それだけでも嫌われる原因にはなり得るし、ひいては殺される動機にもなり得てしまう。池藤はその点についてはそれで仕舞いにし、次の質問をした。

「次に皆さんにお聞きしたいのは、いわゆるアリバイというものです。牛島くんが五回殺された可能性がある以上、それぞれの遺体発見時に何をしていたか伺います。といっても、私はずっと食堂にいてそのとき誰がいたかは把握しているので、確認程度のものになりますが」

池藤は言外に自分のアリバイを立証してから、一度席を立って受付のカウンターにある紙とペンを持ってきた。表面だけ見れば事件は五つに分かれている。それを頭の中だけでまとめるのも少々きつい。池藤は紙に「第一の事件」と書いた。

「便宜的に遺体を発見した順番に第何の事件と呼ぶことにします。それでは早速、第一の事件では桑川さんが発見者でした。アリバイがないのはそのとき部屋に戻っていた下岡さんと高野台くんです。時間的に少し厳しいかもしれませんが、人を刺すだけならば桑川さんにも可能だったと言えます。ここまでで異存のある人は?」

池藤は五人の顔を見回す。咄嗟に桑川が反論しようとしたが、池藤が予防線を張っていたのでそれも叶わなかった。池藤の発言自体は事実だ。下岡と高野台も部屋で単独行動をしていたのだろう。言い返すことはなかった。

「では次に第二の事件についてです。発見者は大谷くんです。ここでのアリバイがないのは荻岩さんと下岡さん。――異存はありますか?」

そこですかさず桑川が手を挙げた。池藤としてもその行動は予想済みだ。だからこそ、念押しの確認もした。

「待ってください。第一の事件で私のアリバイが認められないのに、第二の事件で大谷くんのアリバイが認められるのは納得いきません」

「確かに、桑川さんが食堂を離れていた時間と大谷くんが食堂を離れていた時間とに大きな差はありませんでした。しかし、第一の事件では刺殺だったのに対して、第二の事件では毒殺です。犯人は毒を飲ませて、それが効くのを待たなくてはなりません。いくら毒に即効性があっても、あの短時間では大谷くんに犯行は不可能です。同様に、第三の事件でも発見者である荻岩さんはアリバイありと判断しています」

池藤が言い切ると、桑川は苦い顔をしながらも引き下がった。

「第三の事件について。発見者は荻岩さん。アリバイがないのは桑川さんと大谷くんです」

これについては誰も何も言わなかった。池藤は一息入れてから続ける。

「第四の事件では発見者は下岡さんでした。アリバイなしなのは、大谷くん、下岡さん、高野台くんの三人ですね」

「あの、私もアリバイはないことになるんですか?」

おずおずと声を上げたのは下岡だ。確かに食堂を出てからの下岡の行動には無駄がなかったかもしれない。部屋に戻り、着替えを取り、風呂場へ向かう。しかし、その無駄のなさを証明出来る人はいない。

「例えば廊下で誰かと出くわした、ということでもあれば別ですが、食堂を出てから食堂に戻ってくるまでずっと一人であったのなら、それをアリバイと呼ぶことは出来ません」

下岡はそれで引き下がった。今の下岡の反論は、そのまま次の高野台にも当てはまる。

「最後、第五の事件ですが、発見者は高野台くん。アリバイがないのは荻岩さんと高野台くんです」

池藤は口上での説明を紙面にまとめた。紙に書くとよりはっきりとしてくる。この事件が特異であることを。五つの事件の全てでアリバイがない人物がいない。池藤は唸った。遺体消失であると同時に、アリバイ崩しでもあるのだ。池藤は顔を上げた。

「次にお聞きしたいのは、皆さんが宿に着いてから私がここに来るまでの行動です」

池藤の質問には大谷が答える。

「行動と言われてもすごくシンプルです。今日の十一時前後にこちらに着いた後は、一度荷物を部屋に置いてから食堂で昼食を摂りました。それから直ぐに宴会場を借りて読書会と創作会を始めて、終わる頃にはもう夕食の時間でした」

「ということは皆さんずっと一緒でいたわけですか?」

「基本的には。荷物を置くために各自部屋に入ったとき以外はずっと一緒でした。あ、何人かは午後の途中でトイレに立ちましたが、そのときはもちろん一人です」

池藤は頷くと再び熟考に入った。今の話から第四と第五の事件の関係についてはおおよそ分かった。しかし、それ以前はまだ仮説を立てるので精一杯だ。いくら考えてもこのままでは埒が明かないと思った池藤は腰を浮かせた。現場百篇とはよく言われることだ。それに、歩けば重くなった脳も動き出すかもしれない。池藤は五人に食堂を動かないように指示すると、廊下へ出た。

まず最初に訪れたのは第一の事件が起きた桑川の部屋の前だ。流石に勝手に部屋の中に入ることはせず、部屋の前で当時の状況を思い返した。ここでは牛島は刺殺されていた。しかし、桑川が証言したそのときの状況はいささか不自然だった。

次に大谷の部屋の前まで来て腕を組んだ。ここでは牛島は毒で殺されていた。だが、と池藤は自問する。ここでも引っ掛かりを覚える。第一の事件で感じた不自然さに従い、一つの制約を無視して仮定を立てても、どうもここでまた違う不自然さが出てきてしまう。偽装にしろ実行にしろ、毒はぱっと見た限りではそれで殺されたとは分かり難いのだ。なのにどうして犯人はその方法を用いたのか。その不自然さに倣い仮定をここで止めたとしても、今度は容疑者のアリバイが壁として立ちはだかる。

池藤は一先ずそれを置いておき、二階に行くことにした。二階で事件が起きたのは一回だけ。それが下岡の部屋でだ。殺害方法は絞殺。だが、そのときの状況を考えると、池藤の仮定はここで完全に止まってしまう。だからといって、アリバイの壁が崩れたわけでもない。

池藤は疑問を整理しながら廊下を見渡す。下岡の隣の部屋が牛島の部屋だ。そこで、池藤はここでのことを思い出した。そして更に遡り、宿に着いたときのことを思い出した。すると、今までそうだと思っていたことが全くの見当違いであることが分かった。

「そうか――。なんて思い違いを」

池藤は自分の迂闊さに歯を噛んだ。この前提条件が崩れれば、先程の仮定の内にあった制約はそもそもなかったことになる。大きな障壁が一つなくなったことで、推理に積極的になれる。

池藤は再び一階に戻ると、風呂場へ向かった。暖簾をくぐると、真っ先に浴室に足を踏み入れる。一見すると何も痕跡は残っていない。しかし、第一の事件の後に調べてからは池藤はここに入っていない。もう少し詳しく調べてみることにした。中腰の姿勢のまま床を見ていくと、石板で見にくくなっているがそこには黒ずみが――確かに血痕があった。

池藤は注意深く風呂場を出ると、食堂に戻るべく歩き出した。池藤の頭の中でピースが順番通りに合わさっていく。不可解な謎も今や明解なトリックでしかない。池藤はゆっくりと食堂へのドアを開けた。

※※※※※※

渡された束の最後の一枚を読み終えた郁太はしばらく何の動作も出来なかった。手の内にある原稿が異様な重さを持っているように感じる。郁太にはこの原稿の存在自体が信じられなかった。事件の難解さがどうこうという話ではない。作品の内容がこれまでの日奈の作品とあまりに違い過ぎている。

以前にも日奈が謎解きものを書いてきて郁太に推理させたとき、郁太は乱暴な方の推理に「日奈の性格からして、人を殺す作品は書けない」として根拠を求めた。だがそれがどうだ。動機はまだ語られていないが、あっさりと人を殺している。作品内といえど、郁太にはそれが俄には受け入れられなかった。

それに加えて、今回の作品は恐らくロジックがしっかりしている。問題編を読んだだけでは、矛盾点は見受けられない。前回の瓦解が必至な橋のような作品と比べると、それは成長というよりも変貌だった。とても短いスパンで同じ人物が書いたとは誰も思うまい。

郁太はようやく紙面から目を離して顔を上げた。渇いた喉を鳴らしながら日奈の顔を窺う。いつもと変わらない様子の日奈が、果たして本当に淵戸日奈なのか、郁太は寸時疑ってしまった。一体どの日奈が本物なのか。

郁太が凝視していることに気付いた日奈は、それを読了の合図と受け取った。顔には弾けるような笑みを浮かべて郁太に声を掛けた。

「読み終わった? どうだった? 今回は結構頑張ったんだけど」

普段と変わらない口調に、郁太はようやくはっとした。そうだ。郁太は日奈と勝負をしているのだ。これを解けば郁太の勝ち、解けなければ日奈の勝ち。宣戦布告をしたわけではないが、出題編と解答編に分けて作ってきてるくらいだから日奈も意識はしているだろう。そして、この作品だ。

「あ、ああ。今までとは大分気色が違うな」

郁太は気の抜けた返事をした。一応、作品の最後で池藤が手掛かりを示し、推理の過程をぼかしながらではあるが披露していたので、そこに自分の推理を当てはめながら展開していけば一つの仮説は立つ。それには妥当性も十分にある。だが、どうにも詰め切れなかった。他の可能性が棄却出来ず、一意性が保証されないのだ。確かに、物理的な証拠を挙げれば解は一つに定まるだろうが、論理の時点でそれが定まっていないと、いくらでも後出しじゃんけんが可能になってしまう。つまり、今の時点では郁太は勝てないのだ。一意性について指摘し、日奈が弁解出来なければ郁太としてはそれでいいが、もし日奈が一意性を意識していたら、返り討ちだ。

「ねえねえ、犯人分かった?」

日奈が微笑して郁太の顔を覗き込んでくる。郁太は苦渋の決断を強いられた。今から日奈に提案しようとしていることは、賭けであると同時にある種の後出しじゃんけんでもある。

「折角解答編を書いてきたんだから、そっちも読むよ。読み終わってから俺の推理と合ってたか答え合わせしよう」

「ええ? そうしたら郁太ずるするかもしれないじゃん」

日奈は眉根を寄せてそう言った。大層な自信だ。日奈が大きく出れば出るほど、郁太は逆に不安になっていく。自分の方の推理に欠陥があるとは考えたくない。

「じゃあこうしたらどうだ? 俺は解答編を読む前に紙に犯人を書いて伏せておく。読み終わったらそれを開いて答え合わせをする」

「うーん、それならまあいいか。でもちゃんと分かりやすく書いてね? 解釈が複数取れるようなのはなしだからね?」

日奈は自分の荷物から紙とペンを取り出すと郁太に渡した。受け取った郁太は迷いを持ちつつも犯人の名前を紙に記した。何だかんだで、最後に拠り所としたのは蓋然性ではなく自分自身の推理だった。郁太はその紙を四つに折り、外から見えないようにすると机の上に置いた。

「よし、じゃあ読むぞ」

郁太は日奈に手を差し出し、日奈からもう一束の原稿を受け取った。解答編の方には表紙はついておらず、いきなり物語が始まっている。郁太は小さく息を吐くと、解決への道を歩き始めた。

≪解答編≫

六

食堂に入った池藤は、五人が席に着いていることを確認すると、自らも席に座った。それぞれの表情を窺いながら、自分の推理に穴が無いかを今一度整理した。証拠となるものを実際に確認したわけではない。ただ、そこにあるはずだという公算が高いだけだ。それが穴といえば穴になるだろうか。

「池藤さん、何か分かりましたか?」

着席しても何も言わない池藤にやきもきした桑川が尋ねた。頭の中で推理の道筋を確かめている池藤はそれに答えることなく思考を続け、やがてゆっくりと瞬きをすると口を開いた。

「ええ。分かりました。誰が牛島くんを殺し、誰が遺体を隠したのかが」

一同が驚きで一斉に息を呑むのが分かる。それから、池藤の言い回しに疑問を挟んだのは下岡だった。不安げに池藤を見詰めている。

「あの、今の言い方だと、犯人が二人いるように聞こえるんですけど……」

池藤はここでも下岡の疑問には答えず、自分の思い描くやり方で推理の展開を始めた。

「少し今回の事件を振り返ってみましょう。まず桑川さんの部屋で刺殺された牛島くんが発見された。次に大谷くんの部屋で毒殺、その次が荻岩さんの部屋で絞殺、次は女風呂で溺殺され下岡さんに発見された。最後は男風呂で撲殺され高野台くんに発見されて事件は明るみに出ました。最初の事件が起きてから、実に四回も場所を移動しています。しかし、ここで一つ気になることがあります」

池藤は一息入れた。五人は神妙な面持ちで池藤の話に耳を傾けている。

「事件が露見することになった男風呂を除き、他の四つの現場には何もありませんでした。――それは遺体ばかりを指すのではなく、そもそも人が殺された気配すらありませんでした。ではなぜ現場には何も残っていなかったのか。答えは簡単です。牛島くんの遺体は最初からどこにも移動などしていなかったのですよ」

「え?」

池藤の思わぬ発言に五人は目を丸くしている。遺体はあちこちで発見されているのに、遺体は動いていないと言う。偽の遺体でも用意しない限り、そんなことは不可能だ。

池藤は誰かが疑問を口にする前に続きを話し始めた。

「私がそう考えたのは、ある場所で血痕を見付けたからです。その場所は浴室――男風呂の浴室でした。第五の事件は男風呂で発見されましたが、それは脱衣所でです。なのになぜ浴室に血の痕があったのか。これの意味するところはつまり、牛島くんの殺害現場が男風呂の浴室だということです」

そこで言葉を切ると、直ぐに桑川の反駁があった。

「待ってください池藤さん。私は確かに自分の部屋で牛島くんが殺されているのを見ました。私だけじゃありません。他の四人だって同じです。みんな嘘を吐いていたと言うんですか?」

「いえ、そうは言いません。しかし、牛島くんが本当に死んでいるのを確認した人は誰もいませんでしたよね? 例えば、それが精巧に出来た人形だったとしても、それを失踪者と結び付けて、死んでいると思ってしまうかもしれません」

桑川は、うっと言葉を呑み込んだ。池藤の言っていることは本当だったからだ。

「――ここで一つ確認したいことがあります」

池藤はそう言って視線を下岡に向けた。下岡もまた、風呂場で牛島を発見している。

「下岡さん、あなたはどちらの風呂場に行きましたか?」

「――え?」

下岡は池藤の言葉が理解出来ずに素っ頓狂な声を上げた。

「え、そ、それはもちろん女風呂ですけど」

「それはどこにありますか?」

訳が分からず当たり前のことを答える下岡に池藤は重ねて尋ねた。

「えっと、奥の方、突き当たりの風呂場、です」

下岡が答えた瞬間、何人かはその質問と答えの意味に気が付き息を呑んだ。

先程大谷が話したことによれば、五人は宿に着いてからは部屋に荷物を置く以外はずっと一緒にいたという。下岡の部屋は二階にあるので、直接は風呂の場所を確認していないはずだ。では男風呂か女風呂かを見分けるにはどうするか。それには、ある物を目印にするしかない。

「下岡さん、そこは――男風呂なんですよ」

そこでようやく、下岡も含めた全員がそのとき何が為されていたのかに気付いた。驚きの声を上げることもなく、目を丸くするばかりだ。池藤は続けた。

「つまり、犯人は下岡さんが風呂に入る前に暖簾を入れ替えておいたのです。そして、私達が現場に着く前、厳密には廊下に出る前にまた暖簾を入れ替え元に戻した。こうすることで、正確な風呂の場所を知らない下岡さんは、女湯の暖簾が掛かった方へ入ってしまうというわけです。そこで遺体を発見し、私達にそれを伝えても、私達が向かうのは正しい女風呂の方です。当然そこには遺体などありません」

池藤が言葉を区切っても、口を挟む者はいなかった。

「では誰が、という疑問が残ります。暖簾を取り替えた人物に当てはまる条件は二つ。第四の事件にアリバイがなく、下岡さんが直後に風呂場に来ることを知っていた人物です」

池藤の言葉に誘われるようにして、一同の視線はたった一人の人物に注がれた。その人物は疑いの視線を一身に受け、ごくりと唾を飲み込んだ。

「大谷くん……」

「じゃあ翔介を殺したのも直人だってーのか?」

桑川と高野台は信じられないといった様子で大谷と池藤に交互に視線をやっている。

「いえ、それは違います。あくまで彼は暖簾を入れ替え、牛島くんの頭部を殴打し、浴室から脱衣所に移動させただけです。それでも立派な犯罪ですが」

「だって今池藤さんは――」

「大谷くんが犯人だったとして、第四の事件以降の遺体消失については説明がつきます。ですが、それ以前にも二回遺体消失は起きています。大谷くんが犯人ではこれらの説明が出来ません。だから初めに言いました。誰が牛島くんを殺し、誰が遺体を隠したのかと。犯人は一人ではないのです」

池藤は面々に目をやる。大谷は顔を白くさせて口を開くことも出来ていないが、他の四人の表情は同じで驚きと困惑の色が浮かんでいる。

「牛島くんを殺した犯人を考える前に、では牛島くんはいつ殺されたのかということについて考えてみます。ここで文字通り鍵となるのが、二階の空き室です。第一の事件が起きた後に宿内を見回ったときには確かに鍵が掛かっていました。しかし、第三の事件のとき高野台くんが確認したときにはなぜか鍵は開いていた。そうですよね?」

「え、はい。鍵なんて掛かってなくて普通に開きましたよ」

急な振りにまごつきながらも、高野台は答えた。

「最初はしてあった鍵が途中で開いていた。それなのに開錠のために必要な鍵は受付の部屋の中にあり、また食堂には私達もいたので取り出すことは不可能だった」

池藤は幾分声音を落として静かに言葉を切った。これでは何の証明にもなりはしない。少し間を空けた後、池藤は口調を戻して再び推理を話し出した。

「――ですが、恥ずかしながら、私は一つ見落としをしていました。この宿に着いて自室に入るとき、そこには鍵など掛かっていなかったのです。つまり、あの空き室は密室でも何でもなく、ただ普通に入って内側から鍵を閉めただけだった」

桑川の表情が変わるのを池藤は見過ごさなかった。第一の事件でずっと池藤と行動を共にしていた桑川ならば、気付いても不思議ではない。そしてそこで反対の声を上げることも。

「そう、あのとき二階一番奥の空き室にいたのは、他の誰でもない牛島くんだったんです。つまり、牛島くんは第一の事件のときにはまだ生きていて、第三の事件のとき空き室が開いていることを確認するまでの間に殺されたんです」

「ちょ、っと待ってください。それはおかしいです。だって私は牛島くんの遺体を見たんですよ? なのにどうしてその牛島くんが生きていることになるんですか?」

桑川はさらに何かを訴えようとしたが、口を噤んだ。先程と同じように他の人も引き合いに出したかったのだろうが、既に遺体の隠蔽工作に一役買っている大谷を含んでいては意味がないと悟ったのだろう。

「ええそうです。牛島くんは生きていたんです。そして、死んだ振りをしていた」

皆の顔が怪訝なものになった。誰もが抱く疑問に池藤は先回りする。

「どうしてそんなことを、という疑問はあるでしょう。私にもそれは分かりませんが、牛島くんの性格からしてそういう『悪ふざけ』をしたとしてもおかしくはないんじゃないですか? 皆さんを驚かせるために一興を演じた。そして、それを犯人に利用された」

実際、高野台は何度かそう口にして最後に自分が遺体を発見するまで真面目には取り合わなかった。池藤はそれをモラルや常識と照らし合わせて否定したが、一度や二度であれば否定し切れない。その隙を見事に衝かれて先入観を植え付けられてしまったのだ。今にして思えば、途中までならば高野台の反応が正しかったのだ。

「そう考えれば、第一の事件での腑に落ちない点は解消されます。遺体と痕跡が全くなかったのは、牛島くんが生きていたから当たり前です。それから、背中をナイフで一突きにしただけで果たして血溜まりが出来るのかという点も、悪ふざけをそれらしく見せるための小細工、小道具を用意していたとすれば疑問にもなりません」

池藤は一度息を入れた。手掛かりを探していく内に、自分が最初に立てた仮定で合っていたことが分かった。真実自体はとても単純で、ただ周りにそれを見えなくさせようとするものがいくつかあっただけなのだ。

「第二の事件では、大谷くんが毒殺された牛島くんを発見しました。しかし、大谷くんは犯人の一人でもあります。ならば、部屋には最初から何もなく、大谷くんの自演ということで説明がつきます」

池藤が推理を続ければ続けるほど大谷の表情は固くなっていく。反論の一つもしないのは、それを暗に認めているということか、あるいは戯れ言に最後まで付き合ってから論破しようということなのか。池藤は横目で大谷の様子を一瞥して、視線を皆に配る。

「ところが、次の事件だけは今開示した事柄だけではどうしようもありません」

「ど、どうしてですか? また牛島くんが死んだ振りをすればいいだけじゃ……」

下岡の予想通りの反応に池藤は首を横に振った。事実は紙の上だけでは想像し切れないことが多い。

「よく考えてみてください。第三の事件では牛島くんは絞殺されていました。ただ絞殺されていただけならば問題はありませんが、牛島くんは首を吊っていたのです。――ですが、首に縄を通し、足を浮かせて首を吊るということは、本当に振りで出来るのでしょうか。梁にも縄の跡は残っていませんでした。そう考えると、牛島くんは第三の事件ではそもそも死んだ振りも殺されて遺体の移動もされていなかったのです」

池藤の言葉は、皆に首を吊るという状況がいかに常人に真似し得ないかということを容易に想起させた。そして、そのときの発見者が誰だったか、思い出すまでもなかった。再び視線が一人の人物に集中する。

「つまり、第三の事件の発見者も犯人の一人であり、牛島翔介殺しの実行犯でもあるんですよ――荻岩志乃さん」

池藤の推理が始まってから一言も喋っていない荻岩は下を向いて唇を噛んでいる。池藤は荻岩か大谷が話し出すまで待つつもりだった。池藤は推理に必要な要素は全て話した。あと言っていないことは証拠に関することだけだ。状況証拠で認めてしまうなら、わざわざ突き付けなくてもいいだろう。

「おい、荻岩、直人、今の池藤さんの話は本当なのかよ?」

沈黙を破り微かに震える声で二人に尋ねたのは高野台だ。糾弾するように鋭い口調は、仲間が殺人を犯したことが信じられないことを表しているようだった。桑川も下岡も、目に映る色が同じことを示している。

やがて、荻岩は顔を上げて池藤の目を真っ直ぐに見詰めた。そこには強い意志とともに自らを蔑む光が浮かんでいるように見える。

「――有り体の質問をしますけど、池藤さんの推理を裏付けする証拠は何かあるんですか?」

人懐こい印象のあった荻岩とは思えないほど冷たい声にも、池藤は淡々と用意していた言葉を紡いだ。

「では大谷くんの方からいきましょう。私は殺害現場を推理するきっかけとして浴室内に血痕を見付けたと言いました。また、男風呂の前の廊下にも血痕がありました。これは第四の事件の際にはなかったものです。風呂場ですから、犯人は裸足で浴室に入ったでしょう。そして、浴槽に顔を埋めた牛島くんの遺体を脱衣所まで運んだ。そこで浴室に落ちていた血痕を気付かずに踏んでしまったんです。血痕に注意するのは脱衣所に運んで殴るときからでしょうから、足の裏の血痕には気が付かないままです。廊下を挟んだ向かいの部屋には一歩で行けるので、そこに一つしか血痕がないのも頷けます。――大谷くん、靴下を脱いで足の裏を見せてもらえますか?」

大谷はまるで繰り人形のごとく、ぎこちない動きで靴下を脱いだ。そして池藤に見えるように足を上げると、そこには確かに黒い跡が残っていた。それを確認すると、池藤は再び荻岩に向かい口を開いた。

「犯人はこの一連の事件が不可思議な遺体消失事件のまま終わることを望んでいました。それは取りも直さず自分が犯人であるということを特定されないようにするためです。なので、牛島くんが死んだ振りをしていたなどとは、絶対に知られてはならない。先程、私は牛島くんが死んだ振りをしたときに小道具を用意したと言いました。それは血溜まりを表現するものであり、背中にナイフが刺さっているように見せ掛けるものです。犯人はトリックがばれる恐れのあるこの小道具を、他の誰にも見付けてほしくない。とすれば、今も犯人が持っているはずです。荻岩さん、あなたの荷物を調べてみてもいいですね?」

池藤の問い掛けは半分以上は確認だった。それからしばらく沈黙があった。池藤と荻岩は互いに視線をぶつけたまま逸らそうとしなかったが、やがてふっと荻岩が視線を外した。そして、肩を落とし観念の意を示した。

「お好きにどうぞ。池藤さんの推理通り、鞄の底に詰め込んであります」

荻岩は開き直ったように、そして自嘲気味に口元を緩めている。池藤は尚も視線を外さず、じっと荻岩を見ていた。

「理由は聞きません。聞いたところで、人を殺す気持ちなど私には理解出来ませんから」

池藤はそう言うと、五人を残して食堂を出ていった。あの様子なら、後の処遇は任せてしまっても問題ないだろう。

池藤は自分の部屋に入るとソファに腰掛けた。途端に肩が重く感じ眠気が押し寄せてくる。肉体的にというよりも精神的に疲れが出ている。殺人事件を解決した後はいつも気分が沈んでしまう。窓の外では相変わらず雨が降っているが、少し弱まっているようだ。この分ならば明日には止んで晴れ間も見えることだろう。池藤は睡魔に誘われるがままに、目蓋を閉じた。

やっと事件が幕を下ろしたとき、時刻はちょうど日付が変わる時間になっていた。

※※※※※※

郁太は手にした原稿から目を離すと、大きく息を吐いた。感嘆と安堵と驚愕と、色々な感情が混濁した吐息だった。最後まで読んでみても、論理が破綻しているということもない。本当に、日奈はこの短期間でどうしてしまったんだろうか。

「日奈、読み終わったぞ」

いつもなら勝手に読了に気付き声を掛けてくるのに、今回はそうではなかった。作品が長いせいだろうか。郁太の呼び掛けに気付いた日奈は、また満面の笑みを郁太に向けてくる。

「郁太、どうだった?」

「……すごいと思った」

負けを認めるようで嫌だったが、郁太は素直に賞賛した。表現やらはともかく、毎回これだけ理を詰めたものが書けるのなら、郁太だって読むのを苦痛に思ったりなどはしない。今回は不意打ちだったので動揺してしまっているだけだ。自分にそう言い聞かせながらも、郁太は動揺の裏では胸が弾んでいたことを隠し切れない。

「あ、郁太が誉めてくれるなんて珍しいねー。郁太の推理は合ってたのかな?」

日奈は余裕を見せ付けながら机の上に置かれた紙を手に取った。郁太が犯人の名前を記したその紙を開き、日奈はそこに書かれていることを読み上げた。

「荻岩志乃、大谷直人、牛島翔介」

日奈は人名だけが書かれた紙を裏返したりして、他に何か書かれていないか調べている。しかし、郁太はそれしか書いていないのだから、それ以外の文字が書かれているはずもない。すると、日奈は途端に口を尖らせた。

「ええー? これだけえ? 何かずるくない?」

「何言ってんだ。俺は確かに犯人の名前を書くと言ったぞ。ちゃんと合ってるんだからずるいも何もないだろ」

いくつかの選択肢で迷いはしたが、実際に郁太の推理は池藤のそれに合致していたのだから、大正解である。わざわざ推理を控えてまでこの方式をとったのは万が一に備えての保険だ。

「まあ、そうだけどさあ……」

「俺の勝ちだな」

問題編で迷っていた一意性の話も、解答編を読みながら考えていくと、それが保証されていることは理解出来た。ただ、日奈がちゃんとそこまでを考えているのかは、今までの日奈と比べると怪しかったので、一応指摘しておくことにした。

「なあ日奈、これ牛島が死んだ振りなんてしなくても、桑川も共犯なら成り立つんじゃないか? それと、何らかの方法で牛島が首を吊る振りが出来たなら、大谷だけでも殺人は可能だろ?」

郁太はそう尋ねた直後、自分に向けられる日奈の視線にぎょっとした。こういうときにいつも見せる間抜けな丸い目ではなく、まるでこちらの思考を読み取るような、粘り強い疑りの目をしている。上目遣いにしばらく郁太から視線を逸らさずにいた日奈は、ふといつもの様子に戻った。その間が指摘されたことを思考していたのかどうかはまるで分からない。

「あ、そっかー。言われればそうだね。やっぱり流石郁太だよ」

日奈は笑って、そっかそっか、と繰り返していた。だが、郁太には本当に日奈がその可能性について考慮していなかったかどうかは分からない。あの視線に晒された後だと尚のことだ。

そもそも、犯人の目的が撹乱である以上、桑川も共犯だとしたら痕跡すら残さないのは意味がない。毎度何かしら残せば、確実に複数回殺されたことになり、それぞれの容疑が散らせる。謎を小出しにして疑いを向けられ続けるよりは遥かにいい。

それと、第三の事件までは牛島の死んだ振りで、大谷が単独でやったということは時間が許さない。もしそうだとすると、大谷が殺害出来るのは第三の事件の直後しかない。だが、その短時間では遺体に複数の殺害の痕跡を残すのは不可能だ。

このように、少し考えれば直ぐに分かることを今回の日奈が怠ったとは思えない。郁太は無駄に身の竦むことをしたと、嘆息を吐いた。藪を突いて蛇を出したも同然だ。

それから、郁太と日奈は今までのも含めた日奈の作品について話をし、盛り上がっていた。初期の詩だか落書きだか分からないようなもので笑い、前回のあまりの体たらくに愚痴をこぼし、今回の作品について構想のきっかけを聞いたりした。そうしている時間が、郁太には心地よく楽しく感じられた。

「ねえ郁太」

そんな会話の中で、日奈が明るい声で郁太に話し掛けてくる。いつものように応じる郁太を、日奈は闘志を燃やした瞳で迎える。

「今回は楽しかったね。次も頑張って書くから、そのときはまた勝負しようね」

「ああ、受けて立つよ」

日奈の楽しそうな表情を見て、郁太は何の気負いもなくそう答えていた。

いつの間にか、日奈の作品に対する拒否反応はなくなっていた。

なき被害者(将倫)

今見返すと、色々考えていたんだなあという思いが半分、実際無理があるだろうという思いが半分です。出来の良し悪しはともかく、少なくとも七作目まで書いた中では一番の力作となっています。